लक्ष्मीकांत सारांश: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

एनएचआरसी की स्थापना

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक वैधानिक निकाय है, जो संवैधानिक नहीं है। इसे 1993 में मानवाधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत स्थापित किया गया था, जिसे संसद द्वारा पारित किया गया।

- NHRC भारत में मानवाधिकारों की निगरानी करता है, जो जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तियों की गरिमा से संबंधित अधिकारों की देखरेख करता है, जैसा कि संविधान या अंतरराष्ट्रीय संधियों द्वारा गारंटी दी गई है जो भारतीय न्यायालयों द्वारा लागू होती हैं।

- आयोग की स्थापना के लिए विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- मानवाधिकार मुद्दों को अधिक प्रभावी और समग्र तरीके से संबोधित करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना।

- सरकार के अत्याचारों के आरोपों की स्वतंत्र रूप से जांच करना, ताकि मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित हो सके।

- मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए मौजूदा प्रयासों को पूरा करना और बढ़ाना।

अंतरराष्ट्रीय संधियाँ नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधि का संदर्भ देती हैं। इन्हें 16 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय सरकार ने इन संधियों को 10 अप्रैल 1979 को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त, यह शब्द अन्य संधियों या कन्वेंशनों को भी शामिल कर सकता है, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

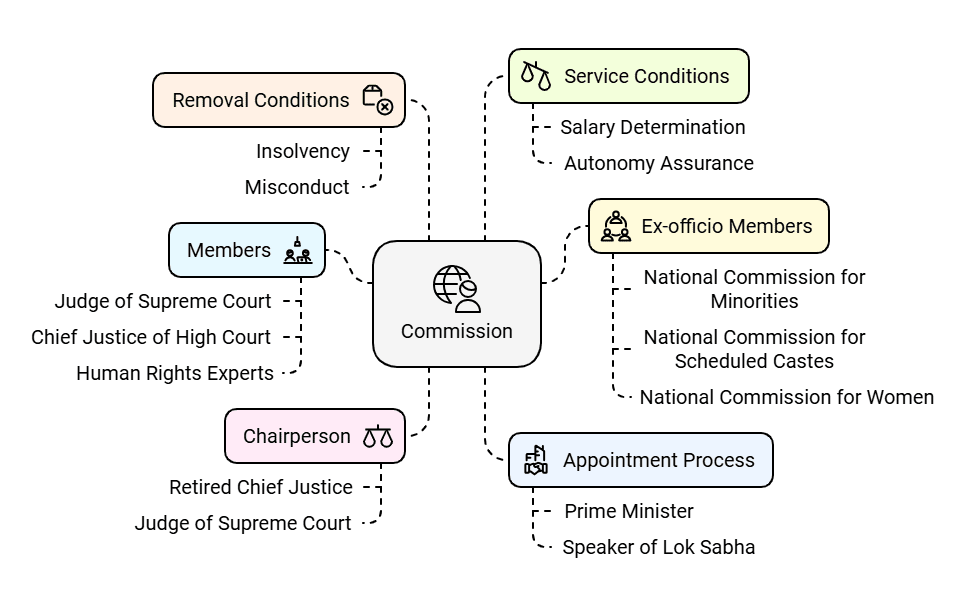

आयोग की संरचना

- आयोग में कई सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष और पांच सदस्य शामिल हैं। अध्यक्ष को भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए।

- सदस्यों में शामिल होना चाहिए:

- एक सेवा में या सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश,

- एक सेवा में या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और

- मानवाधिकारों में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव वाले तीन व्यक्ति (जिनमें से कम से कम एक महिला हो)।

- इन पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त, आयोग में सात पदेन सदस्य होते हैं:

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष,

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष,

- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष,

- राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष,

- राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष, और

- बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष।

- अक्षम व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त।

- राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को छह सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्त करते हैं, जिसमें शामिल हैं:

- प्रधान मंत्री,

- लोकसभा के अध्यक्ष,

- राज्यसभा के उपाध्यक्ष,

- दोनों सदनों में विपक्ष के नेता, और

- केंद्रीय गृह मंत्री।

- सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद नियुक्त किया जा सकता है।

- अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्य करते हैं या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, और वे पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

- उनकी अवधि समाप्त होने के बाद, वे केंद्रीय या राज्य सरकारों के अधीन आगे की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते।

- राष्ट्रपति कुछ परिस्थितियों में अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटा सकते हैं, जैसे:

- दिवालियापन,

- अपने कर्तव्यों के बाहर भुक्तान वाले रोजगार में संलग्न होना,

- मानसिक या शारीरिक दुर्बलता,

- किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मानसिकता घोषित होना, या

- अपराध के लिए सजा और दंड।

- अतिरिक्त, राष्ट्रपति सिद्ध misconduct या अक्षमता के लिए अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकते हैं, लेकिन इन मामलों को जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा जाना चाहिए।

- ऐसे मामलों में हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश आवश्यक है।

- केंद्रीय सरकार अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें निर्धारित करती है, लेकिन नियुक्ति के बाद इन्हें उनके नुकसान के लिए परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

- ये प्रावधान आयोग के कार्य करने की स्वायत्तता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हैं।

आयोग के कार्य

आयोग के कार्यों में शामिल हैं:

- उल्लंघनों की जांच करना: आयोग मानव अधिकारों के किसी भी उल्लंघन या सार्वजनिक सेवक द्वारा ऐसे उल्लंघनों को रोकने में लापरवाही की जांच कर सकता है, चाहे वह अपनी पहल पर हो, किसी याचिका के आधार पर, या न्यायालय के आदेश द्वारा।

- कानूनी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करना: आयोग के पास मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित न्यायालय के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

- जेलों और निरोध सुविधाओं का दौरा करना: आयोग जेलों और अन्य निरोध स्थलों का दौरा कर सकता है ताकि कैदियों की जीवन स्थितियों का मूल्यांकन किया जा सके और सुधार के लिए सिफारिशें की जा सकें।

- कानूनी सुरक्षा की समीक्षा करना: आयोग मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा की समीक्षा करता है और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाता है।

- मानव अधिकारों में बाधा डालने वाले कारकों का अध्ययन करना: आयोग उन कारकों का अध्ययन करता है, जिसमें आतंकवाद के कृत्य शामिल हैं, जो मानव अधिकारों के आनंद को बाधित करते हैं और उपचारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करता है।

- अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन करना: आयोग मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और उपकरणों का विश्लेषण करता है और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तरीके सुझाता है।

- अनुसंधान को बढ़ावा देना: आयोग मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करता है और उसे बढ़ावा देता है।

- मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना: आयोग मानव अधिकारों और उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में सामान्य जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करता है।

- गैर सरकारी संगठनों (NGOs) का समर्थन करना: आयोग मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है।

- अतिरिक्त कार्यों को अंजाम देना: आयोग मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक समझे गए किसी अन्य कार्य को अंजाम दे सकता है।

मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के अपने प्राथमिक उद्देश्य के तहत, आयोग देश भर में मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इस प्रयास का समर्थन नागरिक समाज, NGOs, मानव अधिकार कार्यकर्ता, और मीडिया द्वारा किया जा रहा है। आयोग की पहलों, जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों में शिविर बैठकों और खुले सुनवाई, का उद्देश्य मानव अधिकार उल्लंघनों के पीड़ितों को सीधे न्याय प्रदान करना है।

आयोग को प्राप्त शिकायतें विभिन्न मुद्दों को कवर करती हैं, जिनमें शामिल हैं:

- सार्वजनिक सेवकों की लापरवाही के कारण कथित मानवाधिकार उल्लंघन।

- कस्टोडियल मौतें और अत्याचार।

- फर्जी मुठभेड़ और पुलिस की misconduct।

- सुरक्षा बलों द्वारा उल्लंघन।

- जेलों की स्थिति।

- महिलाओं, बच्चों और कमजोर समूहों के खिलाफ अत्याचार।

- साम्प्रदायिक हिंसा।

- बंधुआ और बाल श्रम।

- सेवानिवृत्ति लाभों का न नहीं मिलना।

- सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा लापरवाही।

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अत्याचार।

आयोग उन घटनाओं को भी ध्यान में रखता है जो मीडिया में रिपोर्ट की गई हैं और जो उसके अधिकारियों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में की गई यात्राओं के दौरान उसकी जानकारी में लाए गए हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य

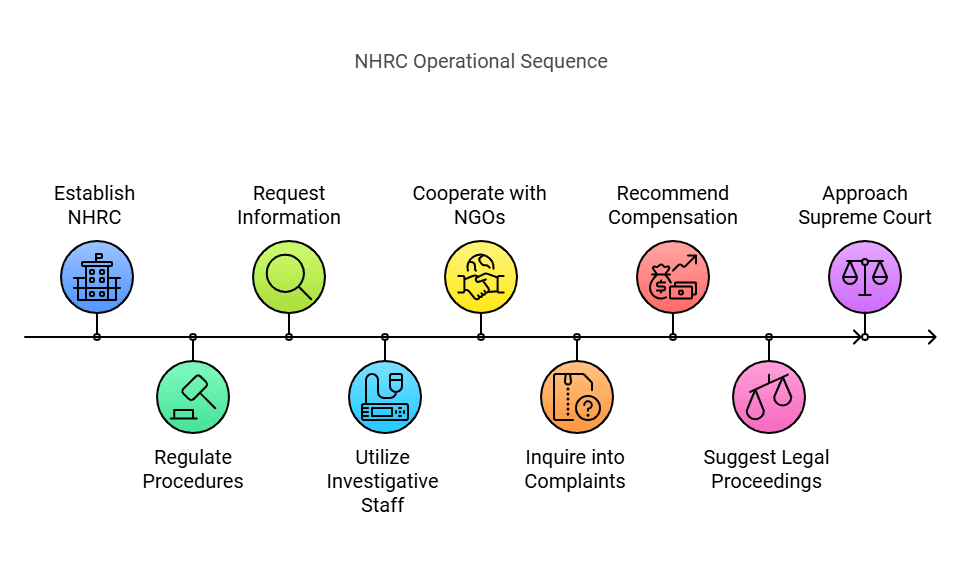

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) का मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन इसके पास भारत के अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित करने का अधिकार है।

- NHRC अपने स्वयं के प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है और यह नागरिक अदालत के अधिकारों के साथ संचालित होता है, जिससे इसके कार्यवाही को न्यायिक चरित्र मिलता है।

- यह केंद्रीय और राज्य सरकारों या किसी अधीनस्थ प्राधिकरण से जानकारी या रिपोर्ट मांग सकता है।

- आयोग के पास मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायतों की जांच के लिए अपना स्वयं का जांच स्टाफ है, लेकिन यह केंद्रीय या राज्य सरकारों के अधिकारियों या जांच एजेंसियों का भी उपयोग कर सकता है।

- NHRC ने मानवाधिकार उल्लंघनों की पहले से जानकारी रखने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित किया है।

- हालांकि, आयोग उन मामलों की जांच नहीं कर सकता जो शिकायत के एक वर्ष पहले हुई हों।

जांच के दौरान या बाद में, NHRC कई कार्रवाई कर सकता है:

शिकार की उचित मुआवजा या नुकसान की सिफारिश करें जो संबंधित सरकार या प्राधिकरण से प्राप्त हो।

- दोषी सार्वजनिक कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही या अन्य उपायों का सुझाव दें।

- शिकार के लिए अंतरिम राहत प्रस्तावित करें।

- आवश्यक निर्देशों, आदेशों, या रिट्स के लिए सर्वोच्च न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय का रुख करें।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) के कार्य मुख्यतः सिफारिशात्मक होते हैं। इसका अर्थ है कि NHRC उन लोगों को दंडित करने की शक्ति नहीं रखता जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं या पीड़ितों को किसी भी प्रकार की राहत, जिसमें मौद्रिक मुआवजा भी शामिल है, प्रदान करता है।

- हालांकि NHRC की सिफारिशें सरकार या संबंधित प्राधिकरणों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होतीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण होती हैं। सरकार को एक महीने के भीतर NHRC को अपनी सिफारिशों के संदर्भ में उठाए गए कदमों के बारे में सूचित करना आवश्यक है।

- NHRC के एक पूर्व सदस्य ने बताया कि हालांकि आयोग की भूमिका सलाहकार है, लेकिन यह जो मामले आगे बढ़ाता है, उन्हें सरकार द्वारा गंभीरता से लिया जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि NHRC, अपनी सीमित शक्तियों के बावजूद, महत्वपूर्ण प्रभाव और अधिकार रखता है। कोई भी सरकार इसकी सिफारिशों को आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकती।

- NHRC की अधिकार क्षेत्र भी सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघनों के संबंध में सीमित है। ऐसे मामलों में, आयोग केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है और सिफारिशें कर सकता है। केंद्रीय सरकार को तीन महीने के भीतर इन सिफारिशों पर उठाए गए कदमों की जानकारी NHRC को देनी होती है।

- इसके अतिरिक्त, NHRC अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्टें केंद्रीय और राज्य सरकारों को प्रस्तुत करता है। ये रिपोर्टें संबंधित विधानसभाओं में प्रस्तुत की जाती हैं, जिनके साथ आयोग की सिफारिशों पर उठाए गए कदमों और किसी भी अस्वीकृति के कारणों का विवरण देने वाला एक ज्ञापन होता है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को आने वाली समस्याएँ

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएँ

1. प्रशासनिक बाधाएँ: आयोग पेरिस सिद्धांतों का पालन करता है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए उचित ढांचे की आवश्यकता पर जोर देते हैं, जिसमें पर्याप्त धन और स्टाफ शामिल हैं। यह आयोग की सरकार और वित्तीय नियंत्रण से स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, जिससे मानवाधिकार मामलों में इसकी निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।

- आयोग हर वर्ष लगभग एक लाख शिकायतों को संभालता है, जो भारतीय नागरिकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

- इस बढ़ते कार्यभार को प्रबंधित करने के लिए, आयोग के अध्यक्ष को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ सौंपने की आवश्यकता है।

2. वित्तीय बाधाएँ: आयोग को भारत सरकार से, विशेष रूप से गृह मंत्रालय से वार्षिक अनुदान मिलता है।

- हालाँकि इससे वित्तीय स्वतंत्रता का एक स्तर मिलता है, आयोग वाहन खरीदने में अधिक स्वायत्तता चाहता है, जो वर्तमान में सौंपा नहीं गया है।

3. जनशक्ति संबंधी बाधाएँ: स्थापना के बाद से, आयोग कभी भी अपनी पूरी स्वीकृत संख्या में कार्य नहीं कर सका है।

शिकायतों की उच्च मात्रा के कारण, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को अनुबंध आधार पर सलाहकार के रूप में नियुक्त करना आवश्यक हो गया है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघनों के पीड़ितों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है और अपनी ज़िम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभाने में असमर्थ है। इसकी संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न पदों का निर्माण आवश्यक है। अनुभवी जांच अधिकारियों की कमी, जिन्हें सरकार द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए, आयोग की स्थानीय जांच करने की क्षमता को प्रभावित कर रही है, जैसे कि हिरासत में मौतें, यातना और अवैध गिरफ्तारी के मामले। कानूनी विभाग, जो आयोग के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, भी मानव संसाधन की कमी के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिससे बड़ी संख्या में शिकायतों को संभालने और निपटाने में कठिनाई हो रही है। 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की मानव संसाधन समस्याओं पर चिंता व्यक्त की और भारत सरकार से इन चिंताओं को तुरंत हल करने का आग्रह किया।

- शिकायतों की उच्च मात्रा के कारण, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को अनुबंध आधार पर सलाहकार के रूप में नियुक्त करना आवश्यक हो गया है।

- आयोग मानवाधिकार उल्लंघनों के पीड़ितों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है और अपनी ज़िम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभाने में असमर्थ है।

- इसकी संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न पदों का निर्माण आवश्यक है।

- अनुभवी जांच अधिकारियों की कमी, जिन्हें सरकार द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए, आयोग की स्थानीय जांच करने की क्षमता को प्रभावित कर रही है।

- कानूनी विभाग, जो आयोग के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, भी मानव संसाधन की कमी के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है।

- 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की मानव संसाधन समस्याओं पर चिंता व्यक्त की और भारत सरकार से इन चिंताओं को तुरंत हल करने का आग्रह किया।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|