लक्ष्मीकांत सारांश: भारत का सीमांकन आयोग | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

भारत की संसदीय प्रणाली में दो महत्वपूर्ण बातें हैं: सीमा निर्धारण और चुनाव। सीमा निर्धारण का अर्थ है मतदान क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना।

यह कुछ कारणों के लिए महत्वपूर्ण है।

- मुक्त और निष्पक्ष चुनाव: एक सच्ची लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता मुक्त और निष्पक्ष चुनावों का संचालन है। संसदीय लोकतंत्र लोगों को चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। सीमा निर्धारण निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह समय-समय पर निर्वाचन सीमाओं को समायोजित करता है।

- कानूनी जनादेश और मानदंड: सीमा निर्धारण की प्रक्रिया नियमों और स्वीकृत मानकों का पालन करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ मेल खाती है। इसमें हर क्षेत्र के लिए एक प्रतिनिधि चुनने वाली प्रणालियों में कानून का पालन करते हुए मतदान क्षेत्रों की सीमाओं का नियमित रूप से निर्धारण करना शामिल है। निर्वाचन सीमाओं को समय-समय पर खींचकर प्रणाली एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों का उपयोग करते हुए कानूनी आवश्यकताओं का पालन करती है।

- जटिलता और संवेदनशीलता: सीमा निर्धारण एक जटिल मुद्दा है जिसे सावधानी से संभालने की आवश्यकता होती है। यह चुनावों के माध्यम से सार्वजनिक प्रतिनिधित्व के लोकतांत्रिक अभ्यास की नींव बनाता है। यह लोकतंत्र के लिए बुनियादी ढांचे की तरह है, जहाँ लोग मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। सार्वजनिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक समूह बनाना विशिष्ट क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के विचार से जुड़ा हुआ है, जिससे सीमा निर्धारण एक बहुत महत्वपूर्ण कदम बनता है।

- बदलती वास्तविकताओं को दर्शाना: सैद्धांतिक रूप से, सीमा निर्धारण राजनीतिक निकाय को बदलती सामाजिक वास्तविकताओं के अनुकूल बनाने का एक कदम है। समय-समय पर किए जाने वाले अभ्यास यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि निर्वाचन सीमाएँ समय के साथ जनसंख्या और जनसांख्यिकी में बदलावों को सटीक रूप से दर्शाएं।

- एक व्यक्ति, एक वोट का सिद्धांत: लोकतंत्र में विचार है कि हर व्यक्ति के वोट को समान रूप से महत्वपूर्ण होना चाहिए। लेकिन इसे पूरी तरह से समान बनाना कठिन है। सीमा निर्धारण इसमें मदद करता है, क्योंकि यह मतदान क्षेत्रों को वहां रहने वाले लोगों की संख्या के अनुसार समायोजित करता है। इस तरह, भले ही कुछ स्थानों पर अधिक या कम लोग हों, प्रतिनिधित्व अधिक संतुलित हो जाता है।

सरल शब्दों में, सीमा निर्धारण निर्वाचन सीमाओं को समायोजित करने की प्रक्रिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव निष्पक्ष हों और समय के साथ जनसंख्या में बदलावों को दर्शाते हों। यह एक कानूनी रूप से अनिवार्य और समय-समय पर किए जाने वाला अभ्यास है जो लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जहाँ लोग एक संतुलित और प्रतिनिधित्वात्मक निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं।

आयोग

आयोग

भारत का सीमा आयोग एक शक्तिशाली और आधिकारिक निकाय है जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा संसद के द्वारा पारित कानून के तहत स्थापित किया गया है। इसका मुख्य कार्य देश भर में संसद, राज्य सभा, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करना है।

भारत की संसद

यह आयोग महत्वपूर्ण अधिकार रखता है क्योंकि इसके निर्णयों का कानूनी महत्व होता है, और इन्हें किसी भी अदालत में कानूनी चुनौती नहीं दी जा सकती। एक बार जब भारत के राष्ट्रपति एक तिथि निर्दिष्ट करते हैं, तो आयोग के आदेश प्रभावी हो जाते हैं। ये आदेश फिर लोक सभा और संबंधित राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। हालांकि, इन दोनों निकायों को आयोग के निर्णयों में कोई परिवर्तन या संशोधन करने का अधिकार नहीं होता।

संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 81, 82, 170, 330 और 332 संसद और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमांकन से संबंधित हैं। इन अनुच्छेदों में 2001 के 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम और 2003 के 87वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा परिवर्तन किया गया।

इन संशोधनों का संयुक्त प्रभाव निम्नलिखित है:

- 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों को आवंटित लोक सभा की कुल सीटों की संख्या 2026 के बाद की पहली जनगणना तक अपरिवर्तित रहेगी। इसी प्रकार, सभी राज्यों की विधानसभा में निर्धारित सीटों की कुल संख्या भी 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 के बाद की पहली जनगणना तक अपरिवर्तित रहेगी।

- लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः गणना की जाएगी।

- प्रत्येक राज्य को 2001 की जनगणना के आधार पर भौगोलिक संसद और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पुनः परिभाषित किया जाएगा। इस सीमांकन के दौरान निर्धारित सीमाएँ 2026 के बाद की पहली जनगणना तक अपरिवर्तित रहेंगी।

- पुनः परिभाषित निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक संसद और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए समान जनसंख्या (2001 की जनगणना के आधार पर) होने का प्रयास किया जाएगा, यथासंभव।

चौथा सीमा आयोग

संसद ने 2002 में एक कानून पारित किया जिसे डेलिमिटेशन एक्ट कहा जाता है। इस कानून ने डेलिमिटेशन आयोग नामक एक समूह की स्थापना की। संविधान और 2002 के डेलिमिटेशन एक्ट के अनुसार, इस आयोग का कार्य भारत के सभी राज्यों (पूर्व राज्य जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) में संसद और विधानसभा के लिए मतदान क्षेत्रों (निर्वाचन क्षेत्र) को पुनर्व्यवस्थित करना था। उन्होंने यह कार्य 2001 की जनगणना के जनसंख्या डेटा के आधार पर किया।

2002 का चौथा डेलिमिटेशन आयोग एक तीन-सदस्यीय निकाय था। इसमें निम्नलिखित शामिल थे:

- अध्यक्ष, जो या तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना था। इस मामले में, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह, एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

- मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नामित एक चुनाव आयुक्त, जो एक ex-officio सदस्य था।

- संबंधित राज्य या संघ क्षेत्र का राज्य चुनाव आयुक्त, जो दूसरा ex-officio सदस्य था।

अतिरिक्त रूप से, आयोग के पास प्रत्येक राज्य के संबंध में दस सहयोगी सदस्य थे। इनमें से पांच लोकसभा के सदस्य थे जो उस राज्य से निर्वाचित थे, और अन्य पांच राज्य विधानसभा के सदस्य थे। जहां किसी राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या पांच से कम थी, वहां सभी ऐसे सदस्य उस राज्य के लिए सहयोगी सदस्य थे। इन सहयोगी सदस्यों की नियुक्ति संबंधित लोकसभा और राज्य विधानसभा के अध्यक्षों द्वारा की गई थी। हालांकि, इन सहयोगी सदस्यों को आयोग के किसी आदेश पर मतदान या हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं था।

सिफारिशों का कार्यान्वयन

डेलिमिटेशन आयोग ने 2007 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं, और भारत के राष्ट्रपति ने 2008 में सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना को मंजूरी दी, जिसके परिणामस्वरूप संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फिर से परिभाषा की गई।

आयोग की सिफारिशें पांच राज्यों पर लागू नहीं हुईं: असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, और झारखंड। भारत सरकार ने चार पूर्वोत्तर राज्यों में डेलिमिटेशन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया और झारखंड राज्य के लिए आयोग के अंतिम आदेश को निरस्त कर दिया।

2009 के आम चुनाव 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से 499 के लिए सभी राज्यों, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में नई सीमाओं के आधार पर आयोजित किए गए। हालांकि, ये समायोजन असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड, और पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं किए गए।

डेलिमिटेशन आयोग (2020)

- फरवरी 2028 में, भारतीय सरकार ने 2008 में चार पूर्वोत्तर राज्यों - असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, और नागालैंड में निर्वाचन सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए स्थगित किए गए अपने पिछले निर्णय को रद्द कर दिया। पहले की देरी का कारण इन राज्यों में भारत की एकता, अखंडता, और सार्वजनिक व्यवस्था के संभावित खतरों के बारे में चिंताएँ थीं। सरकार ने कहा कि सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसमें उग्रवाद की घटनाओं में कमी और कानून-व्यवस्था में सामान्य सुधार शामिल है।

- इसके परिणामस्वरूप, डेलिमिटेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना सुरक्षित समझा गया। मार्च 2029 में, भारतीय सरकार ने इन चार पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए विशेष रूप से इस कार्य के लिए एक डेलिमिटेशन आयोग स्थापित किया। आयोग संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए जिम्मेदार है।

- मार्च 2020 में, भारत सरकार ने इन चार पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर (UT of J&K) में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए डेलिमिटेशन आयोग का गठन किया। चुनाव आयोग में निम्नलिखित शामिल थे: न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, जो सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश थीं, को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। सुशील चंद्र, जो चुनाव आयुक्त हैं, अपने पद के कारण स्वचालित रूप से सदस्य थे। संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त भी अपने पद के कारण सदस्य थे।

- एक आयोग का गठन किया गया जिसमें न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष थीं और इसका कार्य चार पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचन सीमाओं को पुनः निर्धारित करना था। न्यायमूर्ति देसाई का कार्यकाल प्रारंभ में एक वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था, या जब तक आगे कोई सूचना नहीं दी जाती, जो पहले आए।

- आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए: 2002 के डेलिमिटेशन अधिनियम के नियमों के अनुसार चार पूर्वोत्तर राज्यों में निर्वाचन सीमाओं (निर्वाचन क्षेत्रों) को फिर से निर्धारित करना। 2019 के जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम और 2002 के डेलिमिटेशन अधिनियम के दिशा-निर्देशों के अनुसार जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचन सीमाओं (निर्वाचन क्षेत्रों) को फिर से निर्धारित करना।

- मार्च 2021 में, भारतीय सरकार ने आयोग की जिम्मेदारियों से पूर्वोत्तर राज्यों को हटा दिया। फिर भी, आयोग का कार्यकाल मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया ताकि जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में इसका कार्य जारी रह सके। फरवरी 2022 में, मई 2022 तक दो महीने का एक और विस्तार दिया गया।

- आयोग में जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के पांच सदस्य भी शामिल थे, जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया था, लेकिन उनके पास मतदान का अधिकार नहीं था।

- आयोग ने मई 2022 में अपना कार्य पूरा किया, और उनकी रिपोर्ट का शीर्षक था "जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश का सीमांकित परिदृश्य"।

जम्मू और कश्मीर में डेलिमिटेशन

जम्मू और कश्मीर (J&K) ने अपने राजनीतिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का अनुभव किया जब 2019 में J&K पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया, जिसने इसकी विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया।

इससे पहले, J&K में लोकसभा सीटों का आवंटन भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार किया जाता था, जबकि राज्य विधान सभा में सीटों का वितरण J&K के संविधान और J&K प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 द्वारा नियंत्रित होता था।

- 2019 से पहले के चुनावी व्यवस्थाएँ: जम्मू और कश्मीर में परिसीमन अभ्यास 1957, 1966, 1975, और 1995 में किए गए, जिसमें अंतिम अभ्यास 1981 की जनगणना के आधार पर था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1991 में कोई जनगणना नहीं हुई, और 2001 के बाद, एक कानूनी प्रावधान ने 2026 के पहले जनगणना के आंकड़ों के उपलब्ध होने तक किसी भी नए परिसीमन पर रोक लगा दी। उस समय, J&K विधानसभा में 111 सीटें थीं, जिनमें से 4 लद्दाख में थीं, और पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों के लिए 24 सीटें आरक्षित थीं।

- 2019 के बाद के परिवर्तन: J&K पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने जम्मू और कश्मीर को एक संघ क्षेत्र (UT) में बदल दिया और 114 सीटों के साथ एक विधान सभा को परिभाषित किया। एक महत्वपूर्ण प्रावधान ने उपराज्यपाल को यह अधिकार दिया कि यदि प्रतिनिधित्व अपर्याप्त हो, तो वे दो महिला सदस्यों को नामित कर सकते हैं। परिवर्तनों के बावजूद, पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों के लिए 24 सीटें आरक्षित रहीं, और इन्हें परिसीमन प्रक्रिया के दौरान बाहर रखा गया।

- परिसीमन आयोग की भूमिका: वर्तमान परिसीमन आयोग, जो J&K पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और परिसीमन अधिनियम, 2002 के ढांचे के तहत कार्य कर रहा है, को J&K के UT में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करने का कार्य सौंपा गया था। परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया, जिसमें 1981 के अंतिम अभ्यास के बाद जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाया गया।

- आरक्षित सीटों का निर्धारण: संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332), J&K पुनर्गठन अधिनियम, 2019, और परिसीमन अधिनियम, 2002 के अनुसार, विधान सभा में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई। एक दिलचस्प बिंदु यह है कि J&K के पिछले संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने के प्रावधान शामिल नहीं थे।

आयोग का आदेश: मई 2022 में, आयोग ने जम्मू और कश्मीर में संसद और विधानसभा सीटों के लिए सीमाओं का निर्धारण पूरा किया, जो अब एक संघ क्षेत्र है।

आयोग का आदेश

मई 2022 में, आयोग ने जम्मू और कश्मीर के लिए संसद और विधानसभा सीटों की सीमाओं को तय करने का कार्य पूरा किया, जो अब एक संघ शासित प्रदेश है।

- जम्मू और कश्मीर को एक एकल इकाई के रूप में माना गया: आयोग ने इस उद्देश्य के लिए जम्मू और कश्मीर को एक संपूर्ण इकाई के रूप में माना। इसके परिणामस्वरूप, सभी 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अब प्रत्येक में समान संख्या में 18 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का समावेश करते हैं।

- नई निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण: अनंतनाग-राजौरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का गठन अनंतनाग (कश्मीर क्षेत्र) और राजौरी एवं पुंछ (जम्मू क्षेत्र) को मिलाकर किया गया।

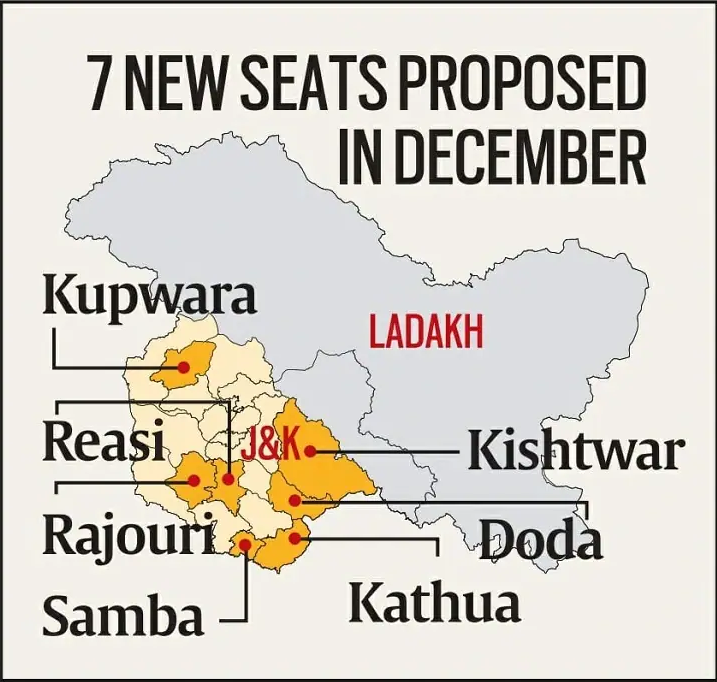

- क्षेत्रीय वितरण: जम्मू और कश्मीर में कुल 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 43 जम्मू क्षेत्र के लिए और 47 कश्मीर क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं।

- नई निर्वाचन क्षेत्रों का परिचय: जम्मू क्षेत्र के लिए 6 नए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए, और कश्मीर क्षेत्र के लिए 1 नया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किया गया।

- आरक्षित सीटें: उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, 9 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए आरक्षित किया गया। इनमें से 6 जम्मू क्षेत्र में और 3 कश्मीर क्षेत्र में हैं।

- SC के लिए आरक्षित सीटें: इसके अतिरिक्त, प्रतिनिधित्व की चिंताओं को हल करने के लिए 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों (SCs) के लिए आरक्षित किया गया।

- निर्वाचन क्षेत्र के नामों में बदलाव: आयोग ने कुछ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन भी किया, जिसमें एक का नाम "श्री माता वैष्णो देवी" रखा गया, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक महत्वपूर्णता को दर्शाता है।

आयोग की सिफारिशें सार्वजनिक सुनवाई के दौरान, आयोग ने कश्मीरी प्रवासियों और पाकिस्तान-आधिकारिक जम्मू और कश्मीर (PoJ&K) के विस्थापित व्यक्तियों से सुना। कश्मीरी प्रवासियों ने साझा किया कि उन्होंने अत्याचार का सामना किया है और पिछले तीस वर्षों से अपने देश में शरणार्थियों के रूप में रह रहे हैं। उन्होंने आयोग से जम्मू और कश्मीर विधानसभा और संसद में उनके लिए सीटें आरक्षित करने का अनुरोध किया ताकि उनके राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा हो सके। इसी तरह, PoJ&K के विस्थापित व्यक्तियों ने भी आयोग से J&K विधानसभा में उनके प्रतिनिधित्व के लिए कुछ सीटों के आवंटन की मांग की।

आयोग की सिफारिशें

एक सार्वजनिक सुनवाई के दौरान, आयोग ने कश्मीरी प्रवासियों और पाकिस्तान-व्याप्त जम्मू और कश्मीर (PoJ&K) के विस्थापित लोगों की बातें सुनीं। कश्मीरी प्रवासियों ने साझा किया कि वे अत्याचार का सामना कर रहे थे और पिछले तीस वर्षों से अपने ही देश में शरणार्थियों के रूप में रह रहे हैं। उन्होंने आयोग से अनुरोध किया कि उनके राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जम्मू और कश्मीर विधानसभा और संसद में उनके लिए सीटें आरक्षित की जाएं। इसी तरह, PoJ&K के विस्थापित लोगों ने भी आयोग से अनुरोध किया कि उनकी प्रतिनिधित्व के लिए जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कुछ सीटें आवंटित की जाएं।

आयोग ने केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित सिफारिशें दीं:

- कश्मीरी प्रवासियों के लिए: जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी प्रवासी समुदाय से कम से कम दो सदस्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। इनमें से एक सदस्य महिला होनी चाहिए। इन सदस्यों के पास पुडुचेरी संघ क्षेत्र की विधानसभा में नामांकित सदस्यों के समान अधिकार होंगे।

- PoJ&K के विस्थापित लोगों के लिए: केंद्रीय सरकार को जम्मू और कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान-व्याप्त जम्मू और कश्मीर (PoJ&K) के विस्थापित लोगों के लिए प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर विचार करना चाहिए। यह PoJ&K के विस्थापित लोगों के प्रतिनिधियों को नामांकित करके सुनिश्चित किया जा सकता है ताकि उनकी आवाज और उपस्थिति विधायी निकाय में हो।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|