स्पेक्ट्रम सारांश: भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और समेकन - 2 | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

अंग्ल-मराठा संघर्ष के लिए सुप्रसिद्धि मराठों का उदय

- बाजीराव I (1720-40), जो सभी पेशवाओं में सबसे महान माने जाते हैं, ने तेजी से फैलते मराठा शक्ति का एक संघ बनाया, और कुछ हद तक क्षत्रिय वर्ग को संतुष्ट किया, जो सेनापति दबोदी द्वारा नेतृत्व किया गया। < />

- पानीपत की हार और बाद में युवा पेशवा माधव राव I की 1772 में मृत्यु ने पेशवाओं के संघ पर नियंत्रण को कमजोर कर दिया।

अंग्रेजों का मराठा राजनीति में प्रवेश

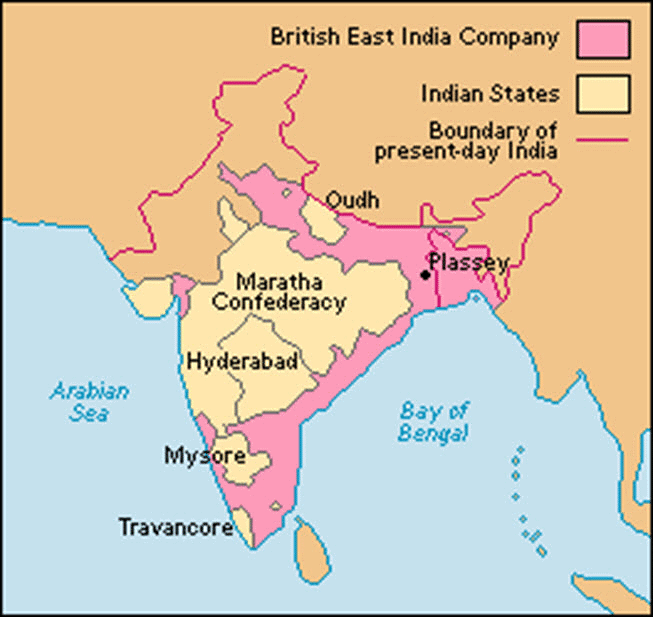

बॉम्बे में अंग्रेजों ने क्लाइव द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किए गए प्रबंधों के अनुसार एक सरकार स्थापित करना चाहा।

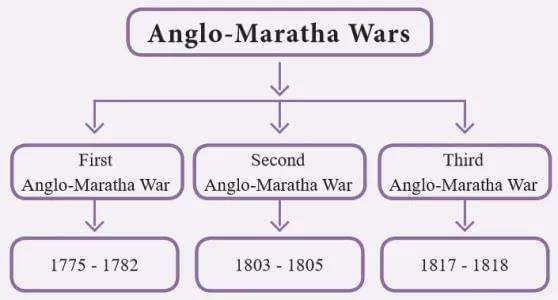

➢ पहला अंग्ल-मराठा युद्ध (1775-82)

- माधव राव की 1772 में मृत्यु के बाद, उनके भाई नारायण राव ने पांचवें पेशवा के रूप में उनका स्थान लिया।

- संविदा सूरत और पुरंदर में, रघुनाथ राव, जो अपनी शक्ति नहीं छोड़ना चाहते थे, ने बॉम्बे में अंग्रेजों से मदद मांगी और 1775 में सूरत का समझौता किया।

- समझौते के तहत, रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को सलसेट और बासेइन के क्षेत्रों के साथ-साथ सूरत और भरूच जिलों से होने वाली आय का एक हिस्सा सौंपा। इसके बदले में, अंग्रेजों को रघुनाथ राव को 2,500 सैनिक प्रदान करने थे।

- 1777 में, नाना फड़नवीस ने कलकत्ता परिषद के साथ अपने समझौते का उल्लंघन करते हुए फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह दिया।

- महादजी ने अंग्रेजी सेना को तलेगांव के पास घाटों में फंसाया, अंग्रेजों को चारों तरफ से घेर लिया और खोपली में अंग्रेजों की आपूर्ति आधार पर हमला किया।

- मराठों ने जलती हुई भूमि नीति का उपयोग किया, खेतों को जलाया और कुओं में ज़हर डाला।

- अंग्रेजों ने जनवरी 1779 के मध्य में आत्मसमर्पण किया और वडगांव का समझौता किया, जिसने बॉम्बे सरकार को 1775 से अधिग्रहीत सभी क्षेत्रों को छोड़ने के लिए मजबूर किया।

- सलबाई का समझौता (1782): संघर्ष के पहले चरण का अंत। वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के गवर्नर-जनरल ने वडगांव के समझौते को खारिज कर दिया और कर्नल गोडार्ड के तहत अहमदाबाद फरवरी 1779 में और बासेइन दिसंबर 1780 में कब्जा कर लिया।

- सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों के बीच एक नया समझौता प्रस्तावित किया, और सलबाई का समझौता मई 1782 में हस्ताक्षरित किया गया, जिसे हेस्टिंग्स ने जून 1782 में और फड़नवीस ने फरवरी 1783 में अनुमोदित किया।

- सलबाई के समझौते की मुख्य शर्तें थीं: (i) सलसेट अंग्रेजों के कब्जे में रहेगा। (ii) पुरंदर (1776) के समझौते के बाद जो क्षेत्र जीते गए थे, उन सभी को मराठों को वापस किया जाएगा। (iii) गुजरात में, फतेह सिंह गायकवाड़ को युद्ध से पहले के अपने क्षेत्र का कब्जा बनाए रखना चाहिए और उन्हें पहले की तरह पेशवा की सेवा करनी चाहिए। (iv) अंग्रेजों को रघुनाथ राव को और कोई सहायता नहीं देनी चाहिए और पेशवा को उन्हें एक भत्ते की पेशकश करनी चाहिए। (v) हैदर अली को अंग्रेजों और आर्कोट के नवाब से सभी क्षेत्र वापस करने चाहिए। (vi) अंग्रेजों को पहले की तरह व्यापार के अधिकार मिलते रहेंगे। (vii) पेशवा को किसी अन्य यूरोपीय देश का समर्थन नहीं करना चाहिए। (viii) पेशवा और अंग्रेज यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके सहयोगी एक-दूसरे के साथ शांति बनाए रखें। (ix) महादजी सिंधिया इस समझौते की शर्तों के उचित पालन के लिए आपसी गारंटर होंगे।

➢ दूसरा अंग्ल-मराठा युद्ध (1803-1805)

नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में ब्रिटिशों के लिए एक अतिरिक्त लाभ लेकर आई। 25 अक्टूबर 1802 को, जसवंत ने पूना के पास हदासपर में पेशवा और सिंधिया की सेनाओं को निर्णायक रूप से हराया और अमृतराव के पुत्र विनायकराव को पेशवा की गद्दी पर बैठाया। एक आतंकित बाजीराव II ने 31 दिसंबर 1802 को बसीन की ओर भाग निकला।

बसीन का संधि (1802)

- इस संधि के तहत, पेशवा ने सहमति दी:

- (क) कंपनी से एक स्थानीय पैदल सेना (जिसमें कम से कम 6,000 सैनिक हों) प्राप्त करने के लिए, जिसमें क्षेत्रीय तोपखाने और यूरोपीय तोपची भी शामिल हों, जो स्थायी रूप से उसके क्षेत्रों में तैनात की जाएगी।

- (ख) कंपनी को ऐसे क्षेत्रों का हस्तांतरण, जो 26 लाख रुपये की आय उत्पन्न करते हैं।

- (ग) सूरत शहर को समर्पित करना।

- (घ) निजाम के साम्राज्य पर चौथ के सभी दावों को छोड़ देना।

- (ङ) निजाम या गायकवाड के साथ उसके सभी विवादों में कंपनी के मध्यस्थता को स्वीकार करना।

- (च) किसी भी देश के यूरोपीय नागरिकों को अपने कार्य में नहीं रखना जो अंग्रेजों के साथ युद्ध में हों।

- (छ) अन्य राज्यों के साथ अपने संबंधों को अंग्रेजों के नियंत्रण में रखना।

- (ज) भोंसले की पराजय (17 दिसंबर 1803, देवगांव का संधि), सिंधिया की पराजय (30 दिसंबर 1803, सूरजियंजंगांव का संधि) और होल्कर की पराजय (1806, राजपुरघाट का संधि)।

एक ऐसे पेशवा द्वारा संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसके पास राजनीतिक अधिकार नहीं था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा किए गए लाभ अत्यधिक थे। इस संधि ने "अंग्रेजों को भारत की कुंजी" प्रदान की।

तीसरा एंग्लो-माराठा युद्ध (1817-19)

1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन में व्यापार (चाय के अलावा) का एकाधिकार समाप्त हो गया।

- 1817 में बाजीराव II ने तीसरे एंग्लो-माराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ मराठा chiefs को एकजुट कर अंतिम प्रयास किया।

- पेशवा ने पूना में ब्रिटिश निवास पर हमला किया। नागपुर के अप्पा साहिब ने नागपुर में निवास पर हमला किया।

- पेशवा खिरकी में पराजित हुए, भोंसले सिताबुल्दी में और होलकर महिदपुर में पराजित हुए।

- महत्वपूर्ण संधियाँ हस्ताक्षरित की गईं। ये थीं: (i) जून 1817, पूना की संधि, पेशवा के साथ। (ii) नवंबर 1817, ग्वालियर की संधि, सिंधिया के साथ। (iii) जनवरी 1818, मंडसोर की संधि, होलकर के साथ।

- जून 1818 में, पेशवा ने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया और मराठा संघ का विघटन हो गया। पेशवाशिप समाप्त कर दी गई। पेशवा बाजीराव एक ब्रिटिश पेंशनर बन गए, जो कानपुर के निकट बिथुर में रहते थे।

- प्रताप सिंह को पेशवा के साम्राज्य से बने सतारा का शासक बनाया गया।

माराठों की हार के कारण:

- अयोग्य नेतृत्व - बाद के मराठा नेताओं बाजीराव II, दाऊलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर अयोग्य और स्वार्थी नेता थे।

- माराठा राज्य की दोषपूर्ण प्रकृति - मराठा राज्य के लोगों की एकता जैविक नहीं थी, बल्कि कृत्रिम और आकस्मिक थी, और इसलिए अस्थिर थी।

- ढीला राजनीतिक ढाँचा - मराठा chiefs के बीच सहयोग की भावना की कमी ने मराठा राज्य के लिए हानिकारक साबित हुआ।

- असामर्थ्य सैन्य प्रणाली - व्यक्तिगत क्षमता और साहस से भरपूर होते हुए भी, मराठे अंग्रेजों की तुलना में बलों के संगठन, युद्ध के हथियारों, अनुशासित कार्यवाही और प्रभावी नेतृत्व में कमजोर थे।

- अस्थिर आर्थिक नीति - मराठा नेतृत्व एक स्थिर आर्थिक नीति विकसित करने में असफल रहा।

- श्रेष्ठ अंग्रेज़ी कूटनीति और जासूसी - अंग्रेजों के पास सहयोगियों को जीतने और दुश्मन को अलग करने की बेहतर कूटनीतिक कला थी।

- प्रगतिशील अंग्रेज़ी दृष्टिकोण - अंग्रेज पुनर्जागरण की शक्तियों से पुनर्जीवित हुए। अंग्रेजों ने एक 'बंटे हुए घर' पर हमला किया जो कुछ धक्कों के बाद ढहने लगा।

सिंध का अधिग्रहण

तालपुर अमीरों का उदय

- तालपुर अमीरों के शासन से पहले, सिंध पर कल्लोरा chiefs का शासन था।

- 1758 में, कल्लोरा राजकुमार गुलाम शाह द्वारा दिए गए परवाना के कारण थट्टा में एक अंग्रेज़ फैक्ट्री का निर्माण किया गया।

- 1761 में, गुलाम शाह ने अपने दरबार में एक अंग्रेज़ निवासी के आगमन पर न केवल पूर्व की संधि को मान्यता दी, बल्कि वहां अन्य यूरोपीय लोगों को व्यापार करने से भी रोक दिया।

- इस लाभ का आनंद अंग्रेज़ों ने 1775 तक लिया।

- 1770 के दशक में, तालपुर नामक एक बलूच जनजाति पहाड़ों से उतरी और सिंध के मैदानों में बस गई।

- 1783 में, तालपुरों ने मीर फतेह अली खान के नेतृत्व में सिंध पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया।

- उन्होंने जोधपुर के राजा से अमरकोट, लूज के मुखिया से कराची, और अफगानों से शैकरपुर और बुक्कर पर विजय प्राप्त की।

सिंध पर क्रमिक बढ़त

- टीपू सुल्तान के प्रभाव और स्थानीय व्यापारियों की जलन के कारण, हैदराबाद (सिंध) में ब्रिटिश विरोधी पार्टी की सहायता से, अमीर ने अक्टूबर 1800 में ब्रिटिश एजेंट को सिंध छोड़ने का आदेश दिया।

- ‘शाश्वत मित्रता’ की संधि (i) मेटक्लाफ को लाहौर, एल्फिंस्टोन को काबुल और मल्कम को तेहरान भेजा गया। (ii) शाश्वत मित्रता का दावा करने के बाद, दोनों पक्षों ने सिंध से फ्रेंच को बाहर करने और एक-दूसरे के दरबार में एजेंटों का आदान-प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की। (iii) संधि को 1820 में नवीनीकरण किया गया जिसमें अमेरिकियों को बाहर करने और कच्छ की तरफ कुछ सीमा विवादों को सुलझाने का एक अनुच्छेद जोड़ा गया।

- 1832 की संधि- 1832 में, विलियम बेंटिंक ने तालपुरों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कर्नल पॉटिंगर को सिंध भेजा। संधि की शर्तें इस प्रकार थीं: (i) अंग्रेज़ व्यापारियों और यात्रियों को सिंध के माध्यम से मुक्त आवाजाही की अनुमति होगी, और व्यापार के लिए सिंधु का उपयोग किया जा सकेगा, लेकिन कोई युद्धपोत नहीं चलेगा और न ही कोई युद्ध सामग्री ले जाई जाएगी। (ii) कोई अंग्रेज़ व्यापारी सिंध में बस नहीं सकेगा, और यात्रियों के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होगी। (iii) यदि टैरिफ दरें अधिक पाई गईं, तो अमीर उन्हें बदल सकते थे और कोई सैन्य शुल्क या टोल नहीं लिया जाएगा। (iv) अमीर जोधपुर के राजा के साथ मिलकर कच्छ के डाकुओं को दवाने का काम करेंगे।

- लॉर्ड ऑकलैंड और सिंध - लॉर्ड ऑकलैंड, जो 1836 में गवर्नर-जनरल बने।

- 1838 की त्रैतीय संधि - कंपनी ने रणजीत सिंह को जून 1838 में एक त्रैतीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें ब्रिटिश मध्यस्थता पर सहमति दी गई। इसके बाद सम्राट शाह शुजा ने सिंध पर अपने संप्रभु अधिकारों को छोड़ दिया, बशर्ते कि कर के बकाया का भुगतान किया जाए।

- सिंध ने सहायक संधि को स्वीकार किया (1839) - बी. एल. ग्रोवर लिखते हैं: "सुपीरियर बल के खतरे के तहत, अमीरों ने फरवरी 1839 में एक संधि को स्वीकार किया, जिसके अनुसार एक ब्रिटिश सहायक बल को शैकरपुर और बुक्कर में तैनात किया जाना था और सिंध के अमीरों को कंपनी की सेना के रखरखाव के लिए प्रति वर्ष 3 लाख रुपये का भुगतान करना था।"

- सिंध की आत्मसमर्पण - पहले एंग्लो-अफगान युद्ध (1839-42) ने सिंध की धरती पर लड़ा गया। पूरे सिंध ने थोड़े समय में आत्मसमर्पण कर दिया, और अमीरों को बंदी बना लिया गया और सिंध से निर्वासित कर दिया गया। 1843 में, गवर्नर-जनरल ऐलेनबरो के तहत, सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया और चार्ल्स नापियर को इसका पहला गवर्नर नियुक्त किया गया।

सिंध के विजय की आलोचनाएँ

- पहले अफगान युद्ध के दौरान, अंग्रेजों को अफगानों के हाथों बहुत नुकसान हुआ, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा। इसे संतुलित करने के लिए, उन्होंने सिंध का अधिग्रहण किया, जिस पर एल्फिंस्टोन ने टिप्पणी की: “अफगानिस्तान से लौटते हुए, यह एक ऐसे गुंडे की याद दिलाता है जिसे सड़क पर मारा गया और जिसने घर जाकर अपनी पत्नी को प्रतिशोध में पीटा।”

पंजाब का अधिग्रहण

➢ सिखों के तहत पंजाब का एकीकरण

- 1715 में, Banda Bahadur को Farrukhsiyar ने हराया और 1716 में उन्हें मौत की सजा दी गई। इस प्रकार, सिख राजनीति फिर से नेतृत्वविहीन हो गई और बाद में यह दो समूहों में विभाजित हो गई— Bandai (उदार) और Tat Khalsa (पारंपरिक)।

- 1784 में, Kapur Singh Faizullapuria ने Dal Khalsa के तहत सिखों को संगठित किया, ताकि सिख धर्म के अनुयायियों को राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से एकजुट किया जा सके।

- खालसा के संपूर्ण समूह को दो भागों में बाँटा गया— Budha Dal, बुजुर्गों की सेना, और Taruna Dal, युवाओं की सेना।

- सिखों ने misls में एकजुटता दिखाई। Misl एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है समान या समानता। Misl का एक और अर्थ है राज्य।

➢ सुकर्चाकिया मसल और रणजीत सिंह

- रणजीत सिंह के जन्म (2 नवंबर, 1780) के समय 12 महत्वपूर्ण misls थे: अहलुवालिया, भंगी, दल्लेवालिया, फैजुल्लापुरिया, कन्हैया, क्रोरासिंघिया, नक्कै, निशानिया, फुलकिया, रामगढ़िया, सुखर्चाकिया, और शहीद।

- एक misl की केंद्रीय प्रशासन प्रणाली गुरुमत्ता संघ पर आधारित थी।

- 1799 में, रणजीत सिंह को अफगानिस्तान के शासक ज़मान शाह द्वारा लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया गया।

- 1805 में, रणजीत सिंह ने जम्मू और अमृतसर पर अधिकार किया और इस प्रकार पंजाब की राजनीतिक राजधानी (लाहौर) और धार्मिक राजधानी (अमृतसर) रणजीत सिंह के अधीन आ गई।

➢ रणजीत सिंह और अंग्रेज

नेपोलियन का खतरा कम हुआ और अंग्रेजों ने अधिक आत्मविश्वास से कार्य करना शुरू किया, रंजीत सिंह ने कंपनी के साथ अमृतसर की संधि (25 अप्रैल, 1809) पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति दी।

- इसने रंजीत सिंह की एक सबसे प्रिय महत्वाकांक्षा को रोक दिया, जो पूरे सिख राष्ट्र पर अपना शासन फैलाना था, क्योंकि उन्होंने अपनी सीमाओं के लिए सतलज नदी को सीमांकित किया और कंपनी को स्वीकार किया।

- अब उन्होंने अपनी ऊर्जा को पश्चिम की ओर मोड़ दिया और मुल्तान (1818), कश्मीर (1819) और पेशावर (1834) पर कब्जा कर लिया।

- जून 1838 में, रंजीत सिंह को राजनीतिक मजबूरियों के कारण अंग्रेजों के साथ त्रैतीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

➢ रंजीत सिंह के बाद पंजाब

- दरबार में गुटों की शुरुआत - सैनिकों के बीच भुगतान में अनियमितता के कारण असंतोष बढ़ रहा था। अयोग्य अधिकारियों की नियुक्ति ने अनुशासनहीनता को जन्म दिया। इन मार्चों ने पंजाब में हंगामे और आर्थिक अस्थिरता का कारण बना।

- रानी जिंदान और दलीप सिंह - रंजीत सिंह के छोटे बेटे दलीप सिंह को महाराजा घोषित किया गया, रानी जिंदान को रीजेंट और हीरा सिंह डोगरा को वजीर नियुक्त किया गया।

➢ पहला एंग्लो-सिख युद्ध (1845-46)

- कारण निम्नलिखित थे: (i) महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद लाहौर राज्य में अराजकता, जिससे लाहौर दरबार और स्थानीय सेना के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हुआ।

- (ii) 1841 में ग्वालियर और सिंध के अधिग्रहण के लिए अंग्रेजों के सैन्य अभियानों से सिख सेना में संदेह उत्पन्न हुआ और 1842 में अफगानिस्तान में अभियान भी शामिल था।

- (iii) लाहौर राज्य की सीमा के निकट अंग्रेजी सैनिकों की संख्या में वृद्धि।

- युद्ध दिसंबर 1845 में शुरू हुआ, जिसमें ब्रिटिश पक्ष में 20,000 से 30,000 सैनिक थे, जबकि सिखों के पास लगभग 50,000 सैनिक थे।

- लई सिंह और तेजा सिंह की विश्वासघात ने सिखों को मुधकी (18 दिसंबर, 1845), फीरोजशाह (21-22 दिसंबर, 1845), बुद्धलवाल, आलीवाल (28 जनवरी, 1846) और सोबरॉन (10 फरवरी, 1846) में पांच निरंतर हार का सामना कराया।

- लाहौर 20 फरवरी, 1846 को बिना किसी लड़ाई के ब्रिटिश बलों के हाथ में गिर गया।

✦ लाहौर की संधि (8 मार्च, 1846) - पहले एंग्लो-सिख युद्ध के अंत ने सिखों को 8 मार्च, 1846 को एक अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। लाहौर संधि की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं:

- (i) अंग्रेजों को 1 करोड़ रुपये से अधिक का युद्ध मुआवजा देना था।

- (ii) जलंधर दोआब (ब्यास और सतलज के बीच) को कंपनी के अधीन किया गया।

- (iii) लाहौर में हेनरी लॉरेंस के अंतर्गत एक ब्रिटिश निवासी की स्थापना की जाएगी।

- (iv) सिख सेना की संख्या में कमी की गई।

- (v) दलीप सिंह को रानी जिंदान के रीजेंट और लई सिंह के वजीर के तहत शासक के रूप में मान्यता दी गई।

- (vi) चूंकि सिख पूरी युद्ध मुआवजा का भुगतान नहीं कर सकते थे, कश्मीर, जिसमें जम्मू भी शामिल था, गुलाब सिंह को बेचा गया और उन्हें कंपनी को 75 लाख रुपये के मूल्य के रूप में भुगतान करना था।

- (vii) कश्मीर का गुलाब सिंह को हस्तांतरण 16 मार्च, 1846 को एक अलग संधि द्वारा औपचारिक किया गया।

- भाईरवाल की संधि - कश्मीर के मुद्दे पर लाहौर की संधि से सिख संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। दिसंबर 1846 में, भाईरवाल की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार, रानी जिंदान को रीजेंट के रूप में हटा दिया गया और पंजाब के लिए एक रीजेंसी परिषद का गठन किया गया। इस परिषद में 8 सिख सरदार शामिल थे, जिसकी अध्यक्षता अंग्रेजी निवासी, हेनरी लॉरेंस ने की।

➢ दूसरा एंग्लो-सिख युद्ध (1848-49)

- शेर सिंह को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया, लेकिन वह मुलराज के साथ शामिल हो गया, जिससे मुल्तान में एक बड़े विद्रोह की शुरुआत हुई। इसे युद्ध का तात्कालिक कारण माना जा सकता है।

- पंजाब के अंतिम अधिग्रहण से पहले तीन महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गईं। ये तीन लड़ाइयाँ थीं:

- (i) रामनगर की लड़ाई, जिसमें कंपनी के कमांडर-इन-चीफ सर ह्यू गफ ने नेतृत्व किया।

- (ii) चिल्हनवाला की लड़ाई, जनवरी 1849।

- (iii) गुजरात की लड़ाई, 21 फरवरी 1849, जिसमें सिख सेना नेRawalpindi में आत्मसमर्पण किया, और उनके अफगान सहयोगियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया गया।

- युद्ध के अंत में आए:

- (i) 1849 में सिख सेना और शेर सिंह का आत्मसमर्पण;

- (ii) पंजाब का अधिग्रहण, और उनकी सेवाओं के लिए डलहौसी के अर्ल को ब्रिटिश संसद की ओर से धन्यवाद और मार्क्वेस के रूप में पदोन्नति दी गई।

- (iii) पंजाब को शासन करने के लिए तीन सदस्यीय बोर्ड की स्थापना, जिसमें लॉरेंस भाई (हेनरी और जॉन) और चार्ल्स मैनसेल शामिल थे।

- 1853 में जॉन लॉरेंस पहले मुख्य आयुक्त बने।

- अंग्लो-सिख युद्धों का महत्व - अंग्लो-सिख युद्धों ने दोनों पक्षों के बीच एक पारस्परिक सम्मान की लड़ाई की क्षमता को विकसित किया।

ब्रिटिश सर्वोच्चता का विस्तार प्रशासनिक नीति के माध्यम से

ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार और सर्वोच्चता का समेकन 1757-1857 के दौरान कंपनी द्वारा दो-तरफी विधि के माध्यम से किया गया: (a) विजय या युद्ध द्वारा अधिग्रहण की नीति और (b) कूटनीति और प्रशासनिक तंत्र द्वारा अधिग्रहण की नीति।

➢ रिंग-फेंस नीति

➢ रिंग-फेंस नीति

- वॉरेन हेस्टिंग्स ने रिंग-फेंस नीति का पालन किया, जिसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था।

- यह नीति वॉरेन हेस्टिंग्स के मराठों और मैसूर के खिलाफ युद्ध में परिलक्षित हुई।

- रिंग-फेंस प्रणाली में लाए गए राज्यों को बाहरी आक्रमण के खिलाफ सैन्य सहायता का आश्वासन दिया गया—लेकिन अपनी लागत पर।

- वेल्स्ली की सहायक संधि नीति, वास्तव में, रिंग-फेंस प्रणाली का एक विस्तार थी, जिसका उद्देश्य भारतीय राज्यों को ब्रिटिश सरकार पर निर्भरता की स्थिति में लाना था।

➢ सहायक संधि

➢ सहायक संधि

- सहायक संधि प्रणाली का उपयोग लॉर्ड वेल्स्ली ने किया, जो 1798-1805 तक गवर्नर-जनरल थे।

- इस प्रणाली के तहत, सहायक भारतीय राज्य के शासक को अपने क्षेत्र में एक ब्रिटिश बल की स्थायी तैनाती स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया और इसके रखरखाव के लिए एक अनुदान का भुगतान करना पड़ा।

- भारतीय शासक को अपने दरबारे में एक ब्रिटिश निवासी की नियुक्ति के लिए सहमत होना पड़ा।

- इस प्रणाली के तहत, भारतीय शासक को बिना ब्रिटिश की पूर्व स्वीकृति के किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नियुक्त करने की अनुमति नहीं थी।

- वह किसी अन्य भारतीय शासक के साथ बातचीत भी नहीं कर सकता था बिना गवर्नर-जनरल से परामर्श किए।

- इसके बदले में, ब्रिटिश शासक को उसके दुश्मनों से बचाने का आश्वासन देते थे और सहयोगी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाते थे।

- विकास और पूर्णता - शायद डुप्लेक्स ही पहले थे, जिन्होंने भारतीय शासकों को उनकी युद्धों के लिए यूरोपीय सैनिकों को 'किराए पर' देने का कार्य किया।

- पहला भारतीय राज्य जो इस सुरक्षा जाल में फंसा (जो सहायक संधि प्रणाली की पूर्ववर्ती थी) वह अवध था, जिसने 1765 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत कंपनी ने अवध की सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया।

- 1787 में कंपनी ने insisted किया कि सहायक राज्य के पास विदेशी संबंध नहीं होने चाहिए। यह फरवरी 1787 में कॉर्नवॉलिस द्वारा नवाब-ए-कार्नाटिक के साथ की गई संधि में शामिल किया गया था।

➢ सहायक संधि के लागू होने के चरण

(i) पहले चरण में, कंपनी ने एक मित्रवत भारतीय राज्य को उसकी सेना के साथ किसी भी युद्ध में सहायता करने की पेशकश की, जिसमें राज्य संलग्न हो सकता था।

(ii) दूसरे चरण में, मित्रवत बनाए गए भारतीय राज्य के साथ एक सामान्य कारण बनाने और उसके सैनिकों के साथ मिलकर मैदान में उतरने का कार्य शामिल था।

(iii) तीसरे चरण में, जब भारतीय सहयोगी से पुरुषों के लिए नहीं बल्कि पैसे के लिए कहा गया। कंपनी ने वादा किया कि वह ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन निश्चित संख्या में सैनिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, और रखरखाव करेगी और यह दल शासक के व्यक्तिगत और परिवार की सुरक्षा के लिए उपलब्ध होगा, साथ ही आक्रमणकारियों को बाहर रखने के लिए, सभी एक निश्चित धनराशि के बदले।

(iv) चौथे या अंतिम चरण में, पैसे या सुरक्षा शुल्क को आमतौर पर उच्च स्तर पर तय किया गया; जब राज्य समय पर पैसे का भुगतान करने में विफल रहा, तो उससे कंपनी को भुगतान के बदले में उसके क्षेत्रों के कुछ हिस्से छोड़ने के लिए कहा गया।

राज्य जिन्होंने संधि स्वीकार की वे भारतीय राजकुमार थे जिन्होंने उपसहायक प्रणाली को स्वीकार किया:

- निजाम हैदराबाद (सितंबर 1798 और 1800)

- मैसूर का शासक (1799), तंजौर का शासक (अक्टूबर 1799)

- अवध के नवाब (नवंबर 1801)

- पेढ़वा (दिसंबर 1801)

- बेरार के भोंसले राजा (दिसंबर 1803)

- सिंधिया (फरवरी 1804)

- राजस्थान के राज्य जैसे जोधपुर, जयपुर, माचेरी, बूँदी और भरतपुर का शासक (1818)

- होल्कर 1818 में उपसहायक संधि को स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा संघ थे।

➢ विलय का सिद्धांत

➢ अधिग्रहण का सिद्धांत

- सरल शब्दों में, इस सिद्धांत ने कहा कि गोद लिया हुआ पुत्र अपने पालक पिता की निजी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता है, लेकिन राज्य का नहीं; यह सर्वोच्च शक्ति (ब्रिटिश) का निर्णय था कि गोद लिए गए पुत्र को राज्य सौंपा जाए या उसे अधिग्रहित किया जाए।

- हालांकि इस नीति को लॉर्ड डलहौजी (1848-56) के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन वह इसका स्रष्टा नहीं था।

- अधिग्रहण के सिद्धांत के तहत सात राज्यों का अधिग्रहण किया गया: सतारा (1848), झाँसी और नागपुर (1854)। अन्य छोटे राज्यों में जैतपुर (Bundelkhand), संबलपुर (उड़ीसा), और भगत (मध्य प्रदेश) शामिल थे।

- लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध का अधिग्रहण किया।

ब्रिटिश भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध

➢ एंग्लो-भूटानी संबंध

- 1865 में, भूटानी लोगों को वार्षिक अनुदान के बदले में पास surrender करने के लिए मजबूर किया गया। surrendered जिला एक उत्पादक क्षेत्र बन गया जिसमें चाय के बागान थे।

➢ एंग्लो-नेपाल संबंध

- 1801 में, अंग्रेजों ने गोरखपुर का अधिग्रहण किया, जिससे गोरखाओं की सीमा और कंपनी की सीमा एक साथ आ गई।

- संघर्ष तब शुरू हुआ जब गोरखाओं ने लॉर्ड हैस्टिंग्स (1813-23) के समय में बुटवल और शेरोज़ का अधिग्रहण किया।

- युद्ध 1816 में सागौली की संधि के साथ समाप्त हुआ, जो ब्रिटिश के पक्ष में थी। संधि के अनुसार: (i) नेपाल ने एक ब्रिटिश निवासी को स्वीकार किया। (ii) नेपाल ने गढ़वाल और कुमाऊं के जिलों को सौंपा और तराई पर अपने दावे को छोड़ दिया। (iii) नेपाल ने सिक्किम से भी वापसी की।

- यह समझौता ब्रिटिशों के लिए कई लाभ लेकर आया: (i) ब्रिटिश साम्राज्य अब हिमालय तक पहुँच गया। (ii) इसे मध्य एशिया के साथ व्यापार के लिए बेहतर सुविधाएँ मिलीं। (iii) इसे शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे हिल स्टेशनों के लिए स्थल मिले और (iv) गोरखाओं ने बड़ी संख्या में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए।

➢ एंग्लो-बर्मी संबंध

- पहला बर्मा युद्ध (1824-26) - पहला युद्ध बर्मा के साथ तब लड़ा गया जब बर्मीज़ का पश्चिम की ओर विस्तार और अराकान और मणिपुर का अधिग्रहण हुआ, और असम और ब्रह्मपुत्र घाटी को खतरा पैदा हुआ। ब्रिटिश अभियान बलों ने मई 1824 में रंगून पर कब्जा कर लिया और आवा की राजधानी से 72 किलोमीटर के भीतर पहुँच गए। 1826 में यंदाबो संधि के साथ शांति स्थापित की गई, जिसमें बर्मा सरकार को निम्नलिखित शर्तें पूरी करने की आवश्यकता थी: (i) युद्ध मुआवजे के रूप में एक करोड़ रुपये का भुगतान करें। (ii) अपने तटीय प्रांत अराकान और टेनेसरीम को छोड़ दें। (iii) असम, कछार और जैंतिया पर अपने दावे छोड़ दें। (iv) मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दें, ब्रिटेन के साथ एक वाणिज्यिक संधि पर बातचीत करें और (v) आवा में एक ब्रिटिश निवासी को स्वीकार करें, जबकि कोलकाता में एक बर्मीज़ दूत को नियुक्त करें।

- दूसरा बर्मा युद्ध (1852) - दूसरा युद्ध ब्रिटिश व्यावसायिक आवश्यकताओं और लॉर्ड डलहौसी की साम्राज्यवादी नीति का परिणाम था। ब्रिटिश व्यापारी उत्तरी बर्मा के लकड़ी संसाधनों पर कब्जा करने के लिए उत्सुक थे और बर्मीज़ बाजार में और अधिक घुसपैठ करना चाहते थे।

- तीसरा बर्मा युद्ध (1885) - एक ब्रिटिश लकड़ी कंपनी पर थिबॉ द्वारा अपमानजनक जुर्माना लगाया गया था। डफरिन ने 1885 में उत्तरी बर्मा का आक्रमण और अंतिम अधिग्रहण करने का आदेश दिया।

➢ एंग्लो-तिब्बती संबंध

- तिब्बत को बौद्ध भिक्षुओं (लामा) के धार्मिक शासन द्वारा शासित किया गया था, जो कि चीन के नाममात्र की अधीनता में था।

- ल्हासा संधि (1904) में यंगहसबंड ने तिब्बती अधिकारियों को शर्तें बताईं, जिनमें शामिल थे:

- (i) तिब्बत को प्रति वर्ष एक लाख रुपये की दर से कुल 75 लाख रुपये का मुआवजा भुगतान करना होगा।

- (ii) भुगतान की सुरक्षा के लिए, भारतीय सरकार 75 वर्षों के लिए चुम्बी घाटी (भूटान और सिक्किम के बीच का क्षेत्र) पर कब्जा करेगी।

- (iii) तिब्बत को सिक्किम की सीमा का सम्मान करना होगा।

- (iv) यातुंग, ग्यांत्से, गारटोक में व्यापार केंद्र खोले जाएंगे।

- (v) तिब्बत किसी भी विदेशी राज्य को रेलवे, सड़कें, टेलीग्राफ आदि के लिए कोई रियायत नहीं देगा, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन को तिब्बत के विदेशी मामलों में कुछ नियंत्रण देगा।

- (vi) संधि को संशोधित किया गया, जिसमें मुआवजे को 75 लाख रुपये से घटाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया और तीन वर्षों के बाद चुम्बी घाटी को खाली करने का प्रावधान किया गया।

- महत्व - पूरे मामले में अंततः केवल चीन को लाभ हुआ, जो 1907 की एंग्लो-रूसी संधि के कारण था।

➢ एंग्लो-आफगान संबंध

तुर्कोमानचाई संधि (1828): उत्तर-पश्चिम के दर्रे भारत में प्रवेश का कुंजी लगते थे। इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि अफगानिस्तान एक ऐसे शासक के अधीन होना चाहिए जो ब्रिटिशों के प्रति मित्रवत हो।

ऑकलैंड की अग्रिम नीति: ऑकलैंड, जो 1836 में भारत के गवर्नर-जनरल के रूप में आए, ने एक अग्रिम नीति का समर्थन किया। इसका अर्थ था कि भारत में कंपनी सरकार को ब्रिटिश भारत की सीमा की रक्षा के लिए पहल करनी होगी।

त्रैतीय संधि (1838): यह संधि ब्रिटिश, सिखों और शाह शुजा के बीच हुई। संधि में निम्नलिखित प्रावधान थे—

- (i) शाह शुजा को सिखों की सशस्त्र सहायता से सिंहासन पर बैठाया गया, कंपनी ने पीछे रहकर "धन की थैली" को झनकाया।

- (ii) शाह शुजा विदेशी मामलों का संचालन सिखों और ब्रिटिशों की सलाह पर करेंगे।

- (iii) शाह शुजा एक बड़ी राशि के बदले सिंध के अमीरों पर अपने संप्रभु अधिकारों को छोड़ देंगे।

- (iv) शाह शुजा सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह के दावे को मानेंगे जो नदी इंडस के दाहिनी किनारे पर अफगान क्षेत्रों के संबंध में हैं।

प्रथम अंग्लो-अफगान युद्ध (1839-1842)

ब्रिटिशों ने अपनी आगे बढ़ने की नीति को लागू करने का निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप पहली अफगान युद्ध (1839) हुआ। ब्रिटिशों का इरादा उत्तर-पश्चिम से आक्रमण की योजनाओं के खिलाफ एक स्थायी बाधा स्थापित करना था। ब्रिटिशों को अफगान प्रमुखों के साथ एक संधि (1841) पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान को खाली करने और दोस्त मोहम्मद को बहाल करने पर सहमति व्यक्त की। पहली अफगान युद्ध ने भारत को एक-डेढ़ करोड़ रुपये और लगभग 20,000 पुरुषों की लागत दी।

जॉन लॉरेंस और मास्टरली निष्क्रियता की नीति

लॉरेंस की नीति दो शर्तों पर निर्भर थी: I. कि सीमा पर शांति disturbed न हो और II. कि गृह युद्ध में कोई उम्मीदवार विदेशी मदद की मांग न करे।

लाइटन और गर्वित आरक्षित की नीति

लाइटन, जो बेंजामिन डिसरायली (1874-80) के तहत कंजर्वेटिव सरकार के नामित थे, 1876 में भारत के वायसराय बने। उन्होंने 'गर्वित आरक्षित' की एक नई विदेशी नीति शुरू की, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक सीमाएँ स्थापित करना और प्रभाव क्षेत्रों की सुरक्षा करना था।

दूसरा एंग्लो-अफगान युद्ध (1870-80)

दूसरा अंग्लो-अफगान युद्ध (1870-80)

शेर अली ब्रिटिश आक्रमण के सामने भाग गए, और गंदामक संधि (मई 1879) याकूब खान, शेर अली के बड़े बेटे, के साथ हस्ताक्षर की गई। गंदामक संधि (मई 1879) जो दूसरे अंग्लो-अफगान युद्ध के बाद हस्ताक्षरित हुई, के अनुसार:

- अमीर को अपनी विदेश नीति भारतीय सरकार की सलाह के साथ संचालित करनी होगी।

- काबुल में एक स्थायी ब्रिटिश निवासी तैनात किया जाएगा।

- भारतीय सरकार अमीर को विदेशी आक्रमण के खिलाफ सभी समर्थन और एक वार्षिक अनुदान प्रदान करेगी।

ब्रिटिश भारत और उत्तर-पश्चिम सीमा

- अफगान और ब्रिटिश क्षेत्रों के बीच एक सीमा रेखा खींचकर जिसे दुरंद रेखा के नाम से जाना जाता है, अंततः एक समझौता किया गया।

- कर्ज़न, जो 1899 से 1905 तक उपराज्यपाल थे, ने अवकाश और संकेंद्रण की नीति अपनाई।

- उन्होंने उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत (NWFP) को सीधे भारतीय सरकार के अधीन स्थापित किया।

- जनवरी 1932 में, यह घोषणा की गई कि NWFP को एक गवर्नर के प्रांत के रूप में स्थापित किया जाएगा।

- 1947 से, यह प्रांत पाकिस्तान का हिस्सा है।

यह दस्तावेज हमारे देश में ब्रिटिश शक्ति के विस्तार के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी है। आगामी दस्तावेजों में इन विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। अगले EduRev दस्तावेज़ में आप उन विद्रोहों के बारे में पढ़ेंगे जो पूरे देश में हुए और जिन्होंने 1857 में पहले स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी पैदा की।

|

183 videos|620 docs|193 tests

|