स्पेक्ट्रम सारांश: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की नींव और मध्यम चरण | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव

- 1800 के दशक के अंत में, भारत में लोग एक बड़ी संगठन बनाने की तैयारी कर रहे थे जो देशभर के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा।

- एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी, A.O. Hume, ने इस संगठन, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) कहा जाता है, के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- INC की पहली बैठक 1885 में मुंबई में हुई, जिसमें 72 महत्वपूर्ण लोग शामिल हुए।

- INC से पहले, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन नामक अन्य बैठकों का आयोजन किया गया था, जिनका संचालन नेताओं जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया।

- INC हर साल भारत के विभिन्न हिस्सों में बैठक करता रहा।

- प्रारंभिक वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण नेताओं में दादाभाई नौरोजी, बद्रुद्दीन तैयबजी, और अन्य शामिल थे।

- 1890 में एक विशेष घटना हुई, जब कादंबिनी गांगुली, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थीं, INC की बैठक में बोलकर यह दिखाया कि महिलाएं स्वतंत्रता की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण हैं।

- INC के अलावा, लोग स्थानीय बैठकों, समाचार पत्रों, और लेखों के माध्यम से स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे।

क्या यह एक सुरक्षा वाल्व था?

- एक सिद्धांत का प्रस्ताव है कि A.O. Hume ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) को भारतीयों में बढ़ती असंतोष को कम करने के लिए एक 'सुरक्षा वाल्व' के रूप में बनाया।

- Hume ने लॉर्ड डफरिन को INC के गठन में बाधा न डालने के लिए मनाया।

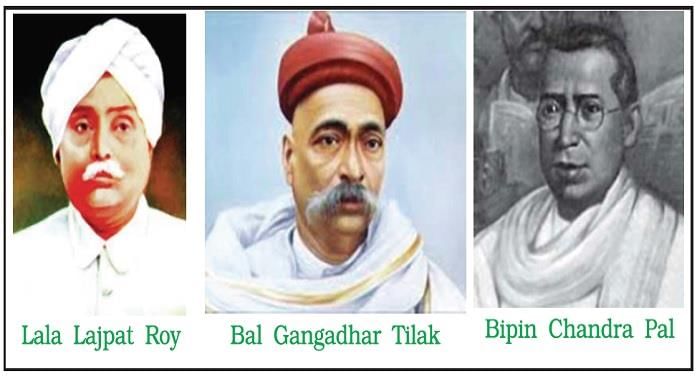

- कट्टरपंथी नेताओं जैसे लाला लाजपत राय ने 'सुरक्षा वाल्व' सिद्धांत का समर्थन किया।

- मार्क्सवादी इतिहासकार R.P. Dutt ने एक 'साजिश सिद्धांत' का सुझाव दिया, जिसमें INC के जन्म को भारत में संभावित विद्रोह को रोकने के लिए जोड़ा गया, जिसमें बुर्जुआ नेता शामिल थे।

- आधुनिक भारतीय इतिहासकार 'सुरक्षा वाल्व' के विचार का खंडन करते हैं, यह कहते हुए कि INC राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों की राष्ट्रीय निकाय की आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करता था, ताकि वे अपनी राजनीतिक और आर्थिक मांगों को व्यक्त कर सकें।

- बिपिन चंद्र के अनुसार, प्रारंभिक कांग्रेस नेताओं ने Hume का उपयोग एक 'आकर्षण चालक' के रूप में किया, ताकि वे राष्ट्रीयता की शक्तियों को एकजुट कर सकें, भले ही यह 'सुरक्षा वाल्व' के बहाने ही क्यों न हो।

कांग्रेस के उद्देश्य और लक्ष्य

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण के मुख्य उद्देश्य थे—

- लोकतांत्रिक, राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना करना;

- लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना;

- आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना;

- देश के विभिन्न हिस्सों से राष्ट्रीयतावादियों के बीच मित्रता को बढ़ावा देना;

- विरोधी उपनिवेशी राष्ट्रीयता के विचारधारा का विकास और प्रचार करना;

- सरकार के सामने लोकप्रिय मांगें प्रस्तुत करना ताकि लोगों को एक सामान्य आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम पर एकजुट किया जा सके;

- धर्म, जाति या प्रांत के बावजूद लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास और सुदृढ़ करना;

- भारतीय राष्ट्रवाद को सावधानीपूर्वक बढ़ावा देना और पोषित करना।

मॉडरेट्स का युग (1885-1905)

महत्वपूर्ण नेता

- दादाभाई नौरोजी, फीरोज़शाह मेहता, डी.ई. वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और एस.एन. बनर्जी प्रारंभिक अवधि में कांग्रेस नीतियों को आकार देने वाले प्रमुख नेता थे।

- ये नेता 'उदारवाद' और 'मॉडरेट' राजनीति के मजबूत समर्थक थे।

- इनका नाम मॉडरेट्स रखा गया ताकि इन्हें बाद में उभरे नव-राष्ट्रीयतावादियों, जिन्हें उग्रवादी कहा गया, से अलग किया जा सके।

मॉडरेट दृष्टिकोण

मध्यमार्गी राजनीतिक गतिविधि का ध्यान संवैधानिक आंदोलन के भीतर कानून के अनुसार धीमी लेकिन व्यवस्थित प्रगति पर केंद्रित था। मध्यमार्गियों का मानना था कि ब्रिटिश इरादे न्यायपूर्ण थे लेकिन वे भारतीय परिस्थितियों के प्रति जागरूक नहीं थे।

- इस रणनीति में जनता की राय बनाना, जागरूकता बढ़ाना, और राजनीतिक मुद्दों पर लोगों को एकजुट करना शामिल था।

- 'प्रार्थना और याचिका' को एक विधि के रूप में समर्थन दिया गया और आवश्यकता पड़ने पर संवैधानिक आंदोलन का सहारा लिया गया।

- 1889 में लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ब्रिटिश समिति स्थापित की गई, जिसमें दादाभाई नौरोजी ने विदेश में भारत के कारण के लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया।

- 1892 में लंदन में एक INC सत्र आयोजित किया गया था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया और फिर से शुरू नहीं किया गया।

मध्यमार्गी राष्ट्रवादियों के योगदान

मध्यम राष्ट्रवादियों का योगदान

ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना

- प्रारंभिक राष्ट्रवादियों, जिनमें दादाभाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, और दिनशा वाचा शामिल थे, ने भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव का अध्ययन किया।

- उन्होंने ब्रिटिश शोषण को स्पष्ट करने के लिए "ड्रेन थ्योरी" का परिचय दिया, जिसमें आत्मनिर्भर भारतीय अर्थव्यवस्था से एक उपनिवेशीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन पर जोर दिया गया।

- मध्यम राष्ट्रवादियों ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन भारत की गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण था।

- भारतीय परिस्थितियों को सुधारने के लिए, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित का समर्थन किया:

- ब्रिटेन के प्रति आर्थिक अधीनता का अंत।

- भारतीय पूंजी और उद्यम को शामिल करते हुए एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का विकास।

- विशेष मांगों में शामिल थे:

- भूमि राजस्व में कमी।

- नमक कर का उन्मूलन।

- प्लांटेशन श्रमिकों के लिए कार्य स्थितियों में सुधार।

- सैन्य व्यय में कमी।

- टैरिफ संरक्षण और सरकारी सहायता के माध्यम से आधुनिक उद्योग को प्रोत्साहन।

संवैधानिक सुधार और विधायिका में प्रचार

भारत में विधायी परिषदों को 1920 तक कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो भारतीय परिषद अधिनियम (1861) द्वारा बनाई गई थी, का उद्देश्य प्रतिनिधित्व का अनुभव कराना था, लेकिन इसमें प्रभाव की कमी थी।

- 1862 से 1892 तक केवल कुछ भारतीय, मुख्य रूप से धनवान और वफादार व्यक्ति जैसे सैयद अहमद खान, परिषद में नामित किए गए।

- 1885 से 1892 तक, राष्ट्रवादी मांगों का ध्यान संविधानिक सुधारों पर था, जो निम्नलिखित पर केंद्रित था:

- भारतीय भागीदारी बढ़ाने के लिए परिषदों का विस्तार।

- अधिक शक्तियाँ देने के लिए परिषदों में सुधार, विशेष रूप से वित्त पर नियंत्रण।

- भारतीय परिषद अधिनियम (1892), जो इन मांगों को पूरा करने के लिए बनाया गया था, कांग्रेस सत्रों में आलोचना का सामना करना पड़ा।

- 1900 के प्रारंभ में, राष्ट्रवादियों, जिनमें नेता जैसे दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, और लोकमान्य तिलक शामिल थे, ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के समान आत्म-शासन की मांग की।

- ब्रिटिशों का उद्देश्य परिषदों का उपयोग करना था ताकि वे मुखर भारतीय नेताओं को शामिल कर सकें, लेकिन राष्ट्रवादियों ने इन्हें निम्नलिखित के लिए मंचों में बदल दिया:

- शिकायतों को व्यक्त करना।

- ब्यूरोक्रेसी के दोषों का उजागर करना।

- नीतियों और प्रस्तावों की आलोचना करना।

- आर्थिक मुद्दों, विशेष रूप से सार्वजनिक वित्त, को संबोधित करना।

- राष्ट्रवादियों ने:

- राजनीतिक स्थिति को बढ़ाया और एक राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण किया।

- सार्वजनिक के बीच विरोधी साम्राज्यवादी भावनाएँ उत्पन्न की।

- सीमाओं में शामिल थे: जनसंख्या के बड़े हिस्से को शामिल न करके लोकतांत्रिक आधार को विस्तारित करने में असफलता, विशेष रूप से महिलाओं को, और सभी के लिए मतदान का अधिकार न मांगना।

सामान्य प्रशासन सुधारों के लिए अभियान

मॉडरेट्स ने निम्नलिखित आधारों पर अभियान चलाया -

- सरकारी सेवा का भारतीयकरण

- न्यायिक और कार्यकारी कार्यों के बीच अलगाव की मांग

- एक दमनकारी और तानाशाही ब्यूरोक्रेसी और एक महंगी एवं समय-खपत करने वाली न्यायिक प्रणाली की आलोचना।

- एक आक्रामक विदेशी नीति की आलोचना जिसने बर्मा का विलय, अफगानिस्तान पर हमला और उत्तर-पश्चिम में आदिवासियों का दमन किया—जिससे भारतीय खजाने पर भारी लागत आई।

- कल्याण (जैसे, स्वास्थ्य, स्वच्छता) पर व्यय में वृद्धि की मांग, शिक्षा—विशेष रूप से प्राथमिक और तकनीकी—सिंचाई कार्यों और कृषि के सुधार, कृषकों के लिए कृषि बैंक आदि।

- अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय श्रमिकों के लिए बेहतर उपचार की मांग, जहाँ उन्हें उत्पीड़न और जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा।

नागरिक अधिकारों की सुरक्षा

- नागरिक अधिकारों में भाषण, विचार, संघ और स्वतंत्र प्रेस शामिल थे।

- राष्ट्रीयतावादियों ने आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया।

- नागरिक अधिकारों की सुरक्षा स्वतंत्रता संघर्ष का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई।

- 1897 में तिलक जैसे नेताओं और पत्रकारों की गिरफ्तारी के कारण सार्वजनिक आक्रोश पैदा हुआ।

- नातु भाइयों की बिना मुकदमे के गिरफ्तारी और निर्वासन ने सार्वजनिक असंतोष को बढ़ा दिया।

- महत्व इस बात में है कि स्वतंत्रता की लड़ाई में नागरिक अधिकारों के महत्व की पहचान और लोकतांत्रिक आदर्शों तथा राष्ट्रीयता आंदोलन के बीच संबंध को समझा गया।

प्रारंभिक राष्ट्रीयतावादियों का मूल्यांकन

प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए बहुत प्रयास किए, हालाँकि वे जन masses को अपने साथ नहीं जोड़ सके।

- वे उस समय की सबसे प्रगतिशील शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे।

- उन्होंने सभी भारतीयों में एक व्यापक राष्ट्रीय जागरूकता उत्पन्न की, जिनके सामान्य हित थे और एक सामान्य दुश्मन के खिलाफ एक सामान्य कार्यक्रम के चारों ओर एकजुट होने की आवश्यकता थी, और सबसे बढ़कर, एक राष्ट्र का हिस्सा होने की भावना।

- उन्होंने लोगों को राजनीतिक कार्य में प्रशिक्षित किया और आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया।

- उन्होंने उपनिवेशीय शासन के शोषणकारी चरित्र को उजागर किया, जिससे इसके नैतिक आधार को कमजोर किया।

- उनका राजनीतिक कार्य कठोर वास्तविकताओं पर आधारित था, न कि उथले जज़्बात, धर्म आदि पर।

- उन्होंने यह बुनियादी राजनीतिक सत्य स्थापित किया कि भारत को भारतीयों के हित में चलाया जाना चाहिए।

- उन्होंने इसके बाद के वर्षों में एक अधिक सक्रिय, militant, mass-based राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक ठोस आधार तैयार किया।

- वे अपने लोकतांत्रिक आधार और अपने मांगों के दायरे को विस्तारित करने में असफल रहे।

जनता की भूमिका

राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यमार्गी चरण का सामाजिक आधार संकीर्ण था और जनता ने एक पैसिव भूमिका निभाई। इसका कारण यह था कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों को जनता में राजनीतिक विश्वास की कमी थी; उन्होंने महसूस किया कि भारतीय समाज में अनेक विभाजन और उपविभाजन हैं, और जनता सामान्यतः अज्ञानी और रूढ़िवादी विचारों और सोचों वाली थी।

सरकार का दृष्टिकोण

- ब्रिटिश भारतीय सरकार ने कांग्रेस के प्रति शुरुआत से ही दुश्मनी दिखाई, हालाँकि कांग्रेस ने मध्यमार्गी तरीके अपनाए और ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी दिखाई।

- 1887 में तनाव बढ़ गया जब सरकार कांग्रेस को केवल सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाने में असफल रही, जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस द्वारा उपनिवेशी शासन की आलोचना बढ़ गई।

- सरकार ने कांग्रेस की खुलकर निंदा की, और \"विद्रोही ब्राह्मण\" और \"अवफादार बाबू\" जैसे शब्दों का उपयोग किया, जबकि लॉर्ड डफरिन ने इसे \"विद्रोह का कारखाना\" बताया।

- ‘फूट डालो और राज करो’ नीति अपनाते हुए, सरकार ने सर्ज सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह जैसे प्रतिक्रियावादी व्यक्तियों को कांग्रेस के प्रचार का मुकाबला करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन करने के लिए प्रोत्साहित किया।

- धर्म के आधार पर राष्ट्रवादियों को विभाजित करने का प्रयास किया गया, जिसमें गाजर और छड़ी की नीति का उपयोग करते हुए मध्यमार्गियों को चरमपंथियों के खिलाफ खड़ा किया गया।

- इन रणनीतियों के बावजूद, सरकार राष्ट्रीयता की बढ़ती लहर को रोकने में असफल रही, और कांग्रेस स्वतंत्रता की अपनी प्रयासों में गति प्राप्त करती रही।

- ‘विभाजित करो और राज करो’ की नीति अपनाते हुए, सरकार ने प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्तियों जैसे सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह को यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि कांग्रेस के प्रचार का मुकाबला किया जा सके।

- इन रणनीतियों के बावजूद, सरकार राष्ट्रीयता की बढ़ती लहर को रोकने में असफल रही, और कांग्रेस ने स्वतंत्रता के अपने प्रयासों में गति बनाए रखी।

‘विभाजित करो और राज करो’ की नीति अपनाते हुए, सरकार ने प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्तियों जैसे सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह को यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि कांग्रेस के प्रचार का मुकाबला किया जा सके।

इन रणनीतियों के बावजूद, सरकार राष्ट्रीयता की बढ़ती लहर को रोकने में असफल रही, और कांग्रेस ने स्वतंत्रता के अपने प्रयासों में गति बनाए रखी।

|

198 videos|620 docs|193 tests

|