स्पेक्ट्रम सारांश: संवैधानिक, प्रशासनिक और न्यायिक विकास | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी और 1765 में यह एक व्यापारिक संस्था से एक शासकीय प्राधिकरण में विकसित हुई, जिसका भारतीय राजनीति और शासन पर प्रारंभ में न्यूनतम प्रभाव पड़ा। हालांकि, 1773 से 1858 का काल, जब कंपनी का शासन था, और इसके बाद 1947 तक ब्रिटिश क्राउन का शासन था, कई संवैधानिक और प्रशासनिक परिवर्तनों का गवाह बना। जबकि ये परिवर्तन ब्रिटिश साम्राज्यवादी विचारधारा के अनुसार थे, उन्होंने अनजाने में भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना में आधुनिक राज्य के तत्वों को समाहित कर दिया।

ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतीक चिह्न

1773 से 1858 के बीच संवैधानिक विकास

- बक्सर की लड़ाई (1764) के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, और उड़ीसा का दीवानी (राजस्व संग्रह का अधिकार) प्राप्त हुआ।

- 1767- ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय मामलों में पहला हस्तक्षेप 1767 में हुआ।

- 1765-72- इस अवधि की विशेषताएँ:

- (i) कंपनी के कर्मचारियों के बीच rampant भ्रष्टाचार, जिन्होंने निजी व्यापार का पूरा उपयोग किया अपने लिए संपत्ति बढ़ाने के लिए।

- (ii) अत्यधिक राजस्व संग्रह और किसानों का उत्पीड़न।

- (iii) कंपनी की दिवालियापन, जबकि कर्मचारी समृद्ध थे।

1773 का नियामक अधिनियम

ब्रिटिश सरकार की भारत मामलों में भागीदारी का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करना था। इसने स्वीकार किया कि कंपनी की भूमिका भारत में केवल व्यापार तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी विस्तारित हो गई थी, और इसने केंद्रीकृत प्रशासन का तत्व पेश किया।

- कंपनी के निदेशकों को राजस्व मामलों और नागरिक एवं सैन्य प्रशासन से संबंधित सभी पत्राचार सरकार को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

- बंगाल में, प्रशासन को गवर्नर-जनरल और 4 सदस्यों की एक परिषद द्वारा संचालित किया जाना था, जो नागरिक और सैन्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्हें बहुमत के नियम के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता थी।

- बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जानी थी, जिसमें मूल और अपीलीय न्यायाधिकार थे, जहाँ सभी विषय न्याय की मांग कर सकते थे। हालांकि, व्यावहारिक रूप से, सर्वोच्च न्यायालय के पास परिषद के सापेक्ष विवादास्पद न्यायाधिकार था, जिसने कई समस्याएँ उत्पन्न कीं।

- गवर्नर-जनरल कुछ शक्तियाँ मुंबई और मद्रास पर भी लागू कर सकता था, जो एक अस्पष्ट प्रावधान था जिसने कई समस्याएँ उत्पन्न कीं।

संशोधन (1781)

- (i) सर्वोच्च न्यायालय का न्यायक्षेत्र कोलकाता के भीतर परिभाषित किया गया था, इसे प्रतिवादी के व्यक्तिगत कानून का प्रशासन करना था।

- (ii) यदि सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय कुछ करते हैं, तो वे प्रतिरक्षित थे।

- (iii) विषयों के सामाजिक और धार्मिक रिवाजों का सम्मान किया जाना था।

पिट का भारत अधिनियम (1784)

पिट का भारत अधिनियम 1784

- कंपनी को राज्य का एक अधीनस्थ विभाग बना दिया गया। भारत में कंपनी की संपत्तियों को 'ब्रिटिश संपत्तियाँ' कहा गया।

- एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया, जिसमें चांसलर ऑफ़ द एक्सचेक्कर, एक सचिव, और चार सदस्य प्रिवी काउंसिल के (जो क्राउन द्वारा नियुक्त किए जाने थे) शामिल थे, जो कंपनी के नागरिक, सैन्य, और राजस्व मामलों पर नियंत्रण रखेंगे। सभी डिस्पैच बोर्ड द्वारा अनुमोदित होने थे। इस प्रकार एक द्वैध नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई।

- भारत में, गवर्नर-जनरल के पास तीन सदस्यीय परिषद होगी (जिसमें कमांडर-इन-चीफ शामिल होगा), और मुंबई और मद्रास के प्रेसीडेंसी को गवर्नर-जनरल के अधीन किया गया।

- आक्रामक युद्धों और संधियों पर एक सामान्य निषेध लगाया गया (जो अक्सर उल्लंघन किए गए)।

1786 का अधिनियम चार्ल्स कॉर्नवॉलीस

1786 का अधिनियम चार्ल्स कॉर्नवॉलीस

- कॉर्नवॉलीस चाहते थे कि उन्हें गवर्नर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ दोनों के अधिकार प्राप्त हों। नए अधिनियम ने इस मांग को मान लिया और उन्हें शक्तियाँ भी दीं।

- कॉर्नवॉलीस को परिषद के निर्णय को दरकिनार करने की अनुमति दी गई, यदि वह उस निर्णय की जिम्मेदारी लेते थे। बाद में, यह प्रावधान सभी गवर्नर-जनरल के लिए विस्तारित किया गया।

चार्टर अधिनियम 1793

अधिनियम ने कंपनी के वाणिज्यिक विशेषाधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया। कंपनी को आवश्यक खर्चों, ब्याज, लाभांश, वेतन, आदि का भुगतान करने के बाद, भारतीय राजस्व से ब्रिटिश सरकार को वार्षिक 5 लाख पाउंड का भुगतान करना था। गवर्नर-जनरल, गवर्नरों और कमांडर-इन-चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य था। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति भारत छोड़ने से रोका गया—इसका उल्लंघन एक इस्तीफे के रूप में माना जाता था। कंपनी को व्यक्तियों और कंपनी के कर्मचारियों को भारत में व्यापार करने के लिए लाइसेंस देने का अधिकार था। इन लाइसेंसों को 'विशेषाधिकार' या 'देश व्यापार' के रूप में जाना जाता था, जिसने चीन के लिए अफीम के शिपमेंट की अनुमति दी। राजस्व प्रशासन को न्यायिक कार्यों से अलग किया गया और इससे माल अदालतों का अस्तित्व समाप्त हो गया। होम गवर्नमेंट के सदस्यों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाना था, जो 1919 तक जारी रहा।

- राजस्व प्रशासन को न्यायिक कार्यों से अलग किया गया और इससे माल अदालतों का अस्तित्व समाप्त हो गया।

1813 का चार्टर अधिनियम

1813 का चार्टर अधिनियम

- कंपनी का भारत में व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन कंपनी ने चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को बनाए रखा।

- कंपनी के शेयरधारकों को भारत के राजस्व पर 10.5 प्रतिशत लाभांश दिया गया।

- कंपनी को 20 और वर्षों तक क्षेत्रों और राजस्व का स्वामित्व बनाए रखने का अधिकार था, बिना क्राउन की संप्रभुता के प्रति कोई पूर्वाग्रह।

- नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों को और बढ़ाया गया।

- हर साल भारतीय निवासियों के बीच साहित्य, शिक्षा और विज्ञान के पुनरुद्धार, प्रचार और प्रोत्साहन के लिए एक लाख रुपये का एक अंश अलग रखा जाएगा।

- मद्रास, बंबई और कलकत्ता की परिषदों द्वारा बनाए गए नियम अब ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने थे।

- भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति इस प्रकार पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई।

- वाणिज्यिक लेनदेन और क्षेत्रीय राजस्व के संबंध में अलग-अलग खातों को रखा जाना था।

- नियंत्रण बोर्ड की पर्यवेक्षण और निर्देश की शक्ति केवल परिभाषित नहीं की गई बल्कि इसे काफी हद तक बढ़ाया गया।

- ईसाई मिशनरियों को भारत आने और अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति भी दी गई।

- वाणिज्यिक लेनदेन और क्षेत्रीय राजस्व के संबंध में अलग-अलग खातों को रखा जाना था। नियंत्रण बोर्ड की पर्यवेक्षण और निर्देश की शक्ति केवल परिभाषित नहीं की गई बल्कि इसे काफी हद तक बढ़ाया गया।

- ईसाई मिशनरियों को भारत आने और अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति भी दी गई।

1833 का चार्टर अधिनियम

1833 का चार्टर अधिनियम

- कंपनी को 20 वर्षों के लिए पट्टे का विस्तार किया गया।

- भारत के क्षेत्रों का शासन क्राउन के नाम पर किया जाना था।

- कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय में एकाधिकार समाप्त हो गया।

- भारत में यूरोपीय प्रवास और संपत्ति अधिग्रहण पर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए।

- भारत में सरकार का वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक केंद्रीकरण envisaged किया गया:

- (i) गवर्नर-जनरल को कंपनी के सभी नागरिक और सैन्य मामलों की देखरेख, नियंत्रण और निर्देश देने का अधिकार दिया गया।

- (ii) बंगाल, मद्रास, बंबई और सभी अन्य क्षेत्रों को गवर्नर-जनरल के पूर्ण नियंत्रण में रखा गया।

- (iii) सभी राजस्व गवर्नर-जनरल के अधिकार के तहत उठाए जाने थे, जो व्यय पर भी पूर्ण नियंत्रण रखेंगे।

- (iv) मद्रास और बंबई की सरकारों को उनके विधायी अधिकारों से गंभीरता से वंचित किया गया और उन्हें गवर्नर-जनरल को उन कानूनों के प्रस्तावों का अधिकार दिया गया, जिन्हें वे उपयुक्त समझते थे।

- गवर्नर-जनरल की परिषद में कानून बनाने के लिए पेशेवर सलाह के लिए एक कानून सदस्य जोड़ा गया।

- भारतीय कानूनों को कोडिफाई और एकीकृत किया जाना था।

- किसी भी भारतीय नागरिक को धर्म, रंग, जन्म, वंश आदि के आधार पर कंपनी के तहत रोजगार से वंचित नहीं किया जाना था।

- प्रशासन को गुलामों की स्थिति में सुधार करने और अंततः दासता को समाप्त करने के लिए कदम उठाने के लिए प्रेरित किया गया। (दासता 1843 में समाप्त की गई)।

1853 का चार्टर अधिनियम

1853 का चार्टर अधिनियम

- कंपनी को उन क्षेत्रों पर कब्जा बनाए रखना था जब तक कि संसद कुछ और न प्रदान करे।

- निदेशक मंडल की संख्या 18 तक कम कर दी गई।

- कंपनी की सेवाओं पर पोषण समाप्त कर दिया गया - अब सेवाएं प्रतियोगी परीक्षा के लिए खुल गईं।

- कानूनी सदस्य को गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया।

- ब्रिटिश भारत के सरकार के कार्यकारी और विधायी कार्यों का विभाजन छह अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करने के साथ आगे बढ़ा।

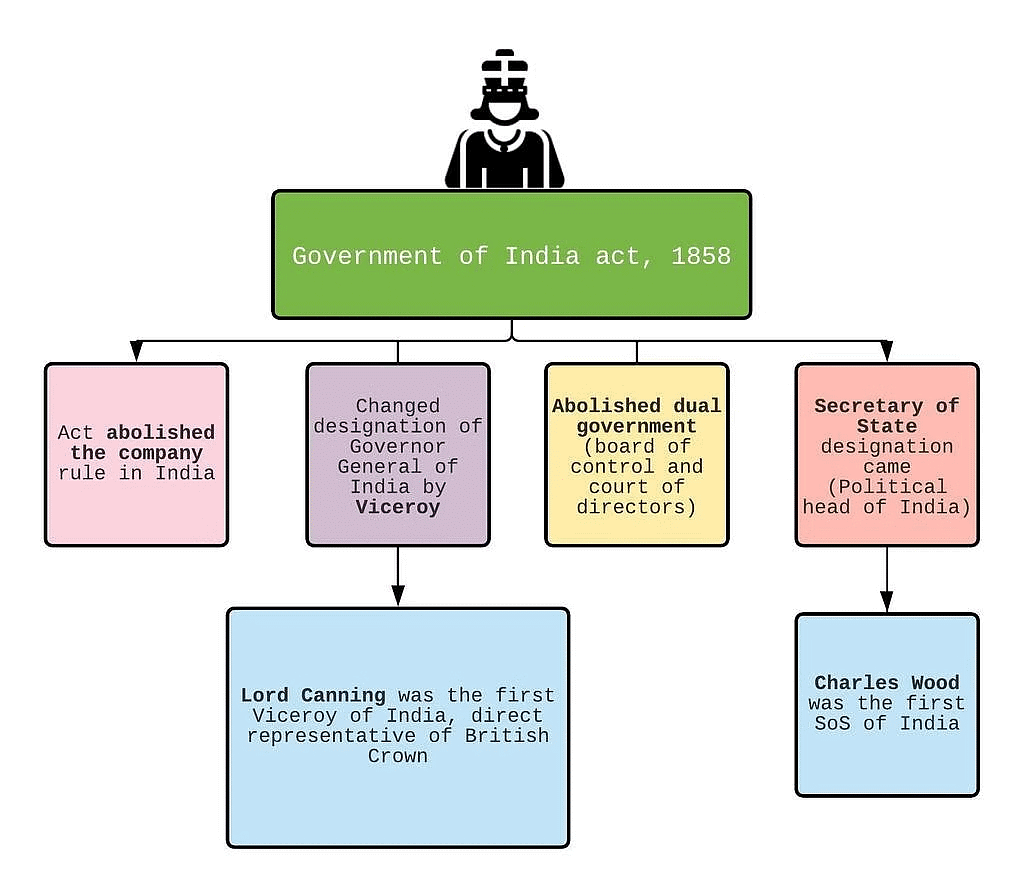

भारत के बेहतर शासन के लिए अधिनियम, 1858

भारत के बेहतर शासन के लिए अधिनियम, 1858

- भारत को राजशाही के नाम पर एक सचिव और 15 सदस्यीय परिषद के माध्यम से शासित किया जाना था।

- सचिव के पास पहल और अंतिम निर्णय का अधिकार था, और परिषद केवल सलाहकार के रूप में कार्य करने वाली थी।

- गवर्नर-जनरल को उप-राजा बना दिया गया।

1858 के बाद के विकास स्वतंत्रता तक: भारतीय परिषद अधिनियम, 1861

1858 के बाद के विकास से लेकर स्वतंत्रता तक: भारतीय परिषद अधिनियम, 1861

भारतीय परिषद अधिनियम, 1861

- 1861 का अधिनियम एक प्रगति का संकेत था क्योंकि इसमें गैर-सरकारी प्रतिनिधियों के सिद्धांत को विधायी निकायों में स्वीकार किया गया, कानूनों को उचित विचार-विमर्श के बाद बनाया जाना था, और विधायी प्रक्रिया के तहत, इन्हें केवल उसी विचार-विमर्श प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता था।

- लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रस्तुत पोर्टफोलियो प्रणाली ने भारत में कैबिनेट सरकार की नींव रखी, जिसमें प्रशासन की प्रत्येक शाखा का अपना आधिकारिक प्रमुख और प्रवक्ता होता था, जो प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता था।

- अधिनियम ने बंबई और मद्रास की सरकारों को विधायी शक्तियाँ प्रदान कर और अन्य प्रांतों में समान विधायी परिषदों की स्थापना की व्यवस्था करके विधायी विकेन्द्रीकरण की नींव रखी।

भारतीय परिषद अधिनियम, 1892

भारतीय परिषद अधिनियम, 1892

- 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस ने परिषदों के सुधार को “सभी अन्य सुधारों की जड़” के रूप में देखा। कांग्रेस की मांग के उत्तर में कि विधायी परिषदों का विस्तार किया जाए, भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 द्वारा केंद्रीय (साम्राज्य) और प्रांतीय विधायी परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।

- गवर्नर-जनरल की विधायी परिषद का विस्तार किया गया।

- विश्वविद्यालयों, जिला बोर्डों, नगरपालिकाओं, ज़मींदारों, व्यापार संगठनों, और वाणिज्य मंडलों को प्रांतीय परिषदों के लिए सदस्यों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार प्रतिनिधित्व का सिद्धांत पेश किया गया।

- हालांकि अधिनियम में चुनाव शब्द को दृढ़ता से टाला गया, कुछ गैर-सरकारी सदस्यों के चयन में अप्रत्यक्ष चुनाव का तत्व स्वीकार किया गया।

- विधायकों को अब वित्तीय बयानों पर अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार था, जिन्हें अब से विधायिकाओं के फर्श पर प्रस्तुत किया जाएगा।

- सार्वजनिक हित के मामलों पर कार्यपालिका से सवाल पूछने का अधिकार भी मिला, जिसके लिए छह दिन का नोटिस देना आवश्यक था।

भारतीय परिषद अधिनियम, 1909

मोर्ले-मिंटो सुधारों के नाम से जाने जाने वाले इस अधिनियम ने देश के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व लाने का पहला प्रयास किया।

- इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या बढ़ाई गई।

- केंद्र सरकार के संबंध में, गवर्नर-जनरल के कार्यकारी परिषद में पहली बार एक भारतीय सदस्य लिया गया।

- प्रांतीय कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।

- केंद्रीय और प्रांतीय दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल की शक्तियों को बढ़ाया गया।

भारत सरकार अधिनियम, 1919

भारत सरकार अधिनियम, 1919

- यह अधिनियम उन सुधारों पर आधारित था जिन्हें मोंटाग्यू-चेल्म्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है।

- 1919 के अधिनियम के तहत, केंद्रीय भारतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक द्व chambersीय प्रणाली से बदल दिया गया जिसमें एक राज्य परिषद (ऊपरी सदन) और एक लेजिस्लेटिव असेंबली (निचली सदन) शामिल थी। प्रत्येक सदन में सीधे चुने गए सदस्यों का बहुमत होना था। इसलिए, सीधे चुनाव का प्रावधान किया गया, हालाँकि मतदाता का अधिकार बहुत सीमित था, जो संपत्ति, कर, या शिक्षा की योग्यता पर आधारित था।

- सामुदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया गया जिसमें सिखों, ईसाइयों, और एंग्लो-इंडियनों के लिए अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान किया गया, इसके अलावा मुसलमानों के लिए भी।

- भारत के लिए एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, जो लंदन में छह वर्षों तक अपनी सेवा करेगा और जिसका कार्य भारतीय व्यापार का देखरेख करना था।

साइमोन आयोग

साइमन आयोग

- 1919 अधिनियम में यह प्रावधान था कि अधिनियम के दस वर्ष बाद एक शाही आयोग नियुक्त किया जाएगा जो इसके कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

- ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावों पर विचार करने के लिए तीन गोल मेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया।

- इसके बाद, मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सुधारों पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया।

भारत सरकार अधिनियम, 1935

- इस अधिनियम में 451 धाराएँ और 15 अनुसूचियाँ थीं, जिसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव था जिसमें गवर्नरों के प्रांत, मुख्य आयुक्तों के प्रांत और वे भारतीय राज्य शामिल होंगे जो संघ में शामिल होने के लिए सहमत होंगे।

- डायर्ची, जिसे साइमन आयोग ने अस्वीकृत किया, को संघीय कार्यपालिका में शामिल किया गया।

- संघीय विधायिका में दो सदन (द्व chambers) होने का प्रावधान था: राज्यों की परिषद और संघीय विधायिका सभा।

- राज्यों की परिषद (उच्च सदन) एक स्थायी निकाय होने की योजना थी।

- सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान था।

- तीन विषय सूचियाँ होंगी: संघीय विधायी सूची, प्रांतीय विधायी सूची, और संविधानिक विधायी सूची।

- अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ गवर्नर-जनरल के विवेकाधीन थीं।

- प्रांतों में डायर्ची को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई।

- प्रांतीय विधायिकाओं का और विस्तार किया गया।

- मद्रास, बंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार, और असम के छह प्रांतों में द्व chambers विधायिकाओं का प्रावधान था, जबकि अन्य पांच प्रांतों में एककक्षीय विधायिकाएँ बनी रहीं।

- साम्प्रदायिक मतदाता और 'वेटेज' के सिद्धांतों का विस्तार अविकसित वर्गों, महिलाओं, और श्रमिकों तक किया गया।

- मतदाता का अधिकार बढ़ाया गया, जिसमें कुल जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ।

- अधिनियम ने एक संघीय न्यायालय का भी प्रावधान किया (जिसकी स्थापना 1937 में हुई), जिसमें मूल और अपीलीय शक्तियाँ थीं, 1935 के अधिनियम की व्याख्या करने और अंतर-राज्य विवादों को सुलझाने के लिए, लेकिन इस न्यायालय पर लंदन में प्रिवी काउंसिल का अधिकार था।

- भारत सचिव का भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया।

- अधिनियम में कल्पित अखिल भारतीय संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि भारत के विभिन्न दलों का विरोध था।

- ब्रिटिश सरकार ने 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने का निर्णय लिया, लेकिन केंद्रीय सरकार 1919 अधिनियम के अनुसार चलती रही, जिसमें मामूली संशोधन किए गए।

- 1935 के अधिनियम का कार्यकारी भाग 15 अगस्त 1947 तक प्रभावी रहा।

भारत में नागरिक सेवाओं का विकास

ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में पेश किया गया नागरिक सेवा प्रणाली प्रारंभ में कंपनी के वाणिज्यिक हितों की सेवा करती थी। समय के साथ, इसका एक रूपांतरण हुआ, जो अधिग्रहित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक सुव्यवस्थित मशीनरी में विकसित हुई। प्रारंभ में, 'नागरिक सेवा' शब्द का उपयोग कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों में लगे कर्मचारियों को सैनिक और नौसेना सेवाओं से अलग करने के लिए किया गया। समय बीतने के साथ, नागरिक सेवकों को अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ और अधिकार सौंपे गए, जो उनकी भूमिका में एक वास्तविक विकास को चिन्हित करता है।

कॉर्नवॉलिस का योगदान

- कॉर्नवॉलिस, जो 1786 से 1793 तक गवर्नर-जनरल थे, ने सिविल सेवाओं की स्थापना और संगठन की शुरुआत की।

- भ्रष्टाचार से निपटने के लिए उपाय लागू किए, जिसमें शामिल हैं:

- सिविल सेवकों की वेतन वृद्धि।

- निजी व्यापार में संलग्न होने के खिलाफ नियमों का कड़ाई से पालन।

- सिविल सेवकों को उपहार या रिश्वत स्वीकार करने से रोकना।

- वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति लागू करना।

वेल्सली का योगदान

1800 में, वेल्सली (गवर्नर-जनरल, 1798-1805) ने नए भर्ती के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। हालांकि, निदेशक मंडल ने 1806 में वेल्सली के कॉलेज को अस्वीकृत कर दिया। इसके बजाय, उन्होंने इंग्लैंड के हैलीबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की ताकि भर्ती के लिए दो वर्षों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

- 1853 का चार्टर अधिनियम कंपनी के संरक्षण को समाप्त कर दिया, जिससे भर्ती के लिए खुली प्रतिस्पर्धा शुरू हुई।

- भारतीयों को उच्च पदों से बाहर रखा गया क्योंकि यह विश्वास किया जाता था कि केवल अंग्रेज ही ब्रिटिश हितों की सेवा कर सकते हैं।

- कॉर्नवॉलिस का यह विचार कि "हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है" भारतीयों की प्रारंभिक अस्वीकृति में योगदान दिया।

- 1793 का चार्टर अधिनियम कंपनी के संविदाधारकों के लिए प्रति वर्ष 500 पाउंड के पदों को आरक्षित करता था।

- भारतीयों को बाहर करने के कारणों में उनकी अयोग्यता, अविश्वसनीयता और ब्रिटिश हितों के प्रति असंवेदनशीलता का perception शामिल था।

- 1833 के चार्टर अधिनियम में सेवाओं के सैद्धांतिक उद्घाटन के बावजूद, भारतीयों के लिए प्रभावी कार्यान्वयन की कमी थी।

- 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद, 1858 का प्राक्कथन ब्रिटिश इरादे को व्यक्त करता है कि भारतीयों को सिविल सेवा में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से शामिल किया जाएगा।

भारतीय सिविल सेवा अधिनियम, 1861

इस कानून ने संविदाधारी सिविल सेवकों के लिए विशिष्ट पदों को निर्धारित किया, जिनकी परीक्षाएं इंग्लैंड में आयोजित की गईं और अंग्रेजी भाषा में प्रशासित की गईं, जिसमें ग्रीक और लैटिन का शास्त्रीय ज्ञान महत्वपूर्ण था। अधिकतम अनुमत आयु क्रमशः 23 (1859 में) से 22 (1860 में), फिर 21 (1866 में) और अंततः 19 (1878 में) तक घटाई गई। उल्लेखनीय है कि 1863 में, सत्येंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय सिविल सेवा में सफलतापूर्वक क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बनने का गौरव प्राप्त किया।

भारतीय सिविल सेवा अधिनियम, 1861

इस कानून ने कन्वेंटेड सिविल सेवकों के लिए विशेष पद निर्धारित किए, जिनकी परीक्षाएँ इंग्लैंड में आयोजित की जाती थीं और अंग्रेजी भाषा में प्रशासित की जाती थीं, जिसमें ग्रीक और लैटिन का शास्त्रीय ज्ञान पर जोर दिया गया। अधिकतम अनुमत आयु को क्रमशः 23 (1859 में) से 22 (1860 में) तक, फिर 21 (1866 में) और अंततः 19 (1878 में) तक कम किया गया। उल्लेखनीय है कि 1863 में, सत्येंद्र नाथ टैगोर ने भारतीय सिविल सेवा के लिए सफलतापूर्वक अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया।

सत्येंद्र नाथ टैगोर

कानूनी सिविल सेवा 1878-79 के दौरान, लिटन ने कानूनी सिविल सेवा लागू की, जिसमें प्रभावशाली भारतीय परिवारों के व्यक्तियों के लिए कन्वेंटेड पदों का एक-छठा हिस्सा आवंटित किया गया। नियुक्तियाँ स्थानीय सरकारों द्वारा नामांकनों के माध्यम से की जानी थीं, जो कि राज्य सचिव और वायसराय की मंजूरी की प्रतीक्षा में थीं। हालांकि, यह प्रणाली असफल साबित हुई और बाद में इसे समाप्त कर दिया गया।

कानूनी सिविल सेवा

1878-79 के दौरान, लिटन ने कानूनी सिविल सेवा लागू की, जिसमें प्रभावशाली भारतीय परिवारों के व्यक्तियों के लिए कन्वेंटेड पदों का एक-छठा हिस्सा आवंटित किया गया। नियुक्तियाँ स्थानीय सरकारों द्वारा नामांकनों के माध्यम से की जानी थीं, जो कि राज्य सचिव और वायसराय की मंजूरी की प्रतीक्षा में थीं। हालांकि, यह प्रणाली असफल साबित हुई और बाद में इसे समाप्त कर दिया गया।

कांग्रेस की मांग और ऐचिसन समिति

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई, ने आयु सीमा को कम करने और भारत और ब्रिटेन में समान नागरिक सेवा परीक्षाओं की मांग की। 1886 में, ऐचिसन समिति ने परिवर्तनों की सिफारिश की:

- ‘कवेनेंटेड’ और ‘अनकवेनेंटेड’ शब्दों को हटाया गया।

- इन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया: इम्पीरियल इंडियन सिविल सर्विस (यूके में परीक्षा), प्रांतीय सिविल सर्विस (भारत में परीक्षा), और सहायक सिविल सर्विस (भारत में परीक्षा)।

- आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष की गई।

1893 में, हाउस ऑफ कॉमन्स ने समवर्ती परीक्षाओं को मंजूरी दी, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया। राज्य सचिव किम्बर्ली ने सिविल सेवा में एक पर्याप्त संख्या में यूरोपीय सदस्यों की आवश्यकता का उल्लेख किया।

मॉन्टफोर्ड सुधार (1919)

- मॉन्टफोर्ड सुधारों ने एक व्यावहारिक नीति पर जोर दिया: "यदि भारत में जिम्मेदार सरकार स्थापित की जानी है, तो सार्वजनिक सेवा में जितने अधिक भारतीयों को हम रोजगार दे सकते हैं, उतना ही बेहतर है।"

- भारत और इंग्लैंड में समवर्ती परीक्षाओं के कार्यान्वयन का प्रस्ताव दिया।

- सिफारिश की गई कि भर्तियों में एक-तिहाई भारत में की जाएं, जिसमें वार्षिक वृद्धि 1.5 प्रतिशत हो।

ली कमीशन (1924) ली कमीशन ने निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत कीं:

- आईसीएस, इंजीनियर्स की सिंचाई शाखा, भारतीय वन सेवा आदि के लिए राज्य सचिव द्वारा भर्ती जारी रहेगी।

- शिक्षा और सिविल चिकित्सा सेवा जैसे क्षेत्रों को प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रबंधन के लिए स्थानांतरित किया जाएगा।

- आईसीएस में सीधी भर्ती की जाएगी, जिसमें 15 वर्षों के भीतर यूरोपीय और भारतीयों के बीच 50:50 समानता प्राप्त की जाएगी।

- सरकारी अधिनियम, 1919 के अनुसार, तत्काल एक सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।

भारत सरकार अधिनियम, 1935: 1935 के अधिनियम ने संघीय सार्वजनिक सेवा आयोग और प्रांतीय सार्वजनिक सेवा आयोग के निर्माण का सुझाव दिया। हालाँकि, नियंत्रण और प्राधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिकाएँ ब्रिटिशों के पास ही रहीं, जिससे सिविल सेवा का भारतीयकरण भारतीयों के लिए प्रभावी राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित नहीं हो सका। इसका कारण यह था कि भारतीय नौकरशाह उपनिवेशी शासन के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे थे।

ब्रिटिश शासन के तहत सिविल सेवाओं का मूल्यांकन

- भारतीयों को कानून और नीति-निर्माण निकायों से व्यवस्थित रूप से बाहर रखा गया, और नीति कार्यान्वयन संस्थानों में यूरोपीय प्रभुत्व बना रहा।

- भारतीय सिविल सेवाओं (ICS) में प्रवेश भारतीयों के लिए चुनौतीपूर्ण बना रहा, परीक्षा लंदन में अंग्रेजी में आयोजित की गई, जिसमें प्राचीन ग्रीक और लैटिन की पढ़ाई शामिल थी।

- यूरोपीय लोग शक्ति और अधिकार के प्रमुख, उच्च-भुगतान वाली पदों पर काबिज रहे, जिससे भारतीयकरण में बाधा आई।

- 1918 के बाद धीरे-धीरे बदलावों के बावजूद, महत्वपूर्ण भूमिकाएं अभी भी यूरोपीय लोगों द्वारा भरी गई थीं।

- यह एहसास बढ़ा कि सिविल सेवा का भारतीयकरण प्रभावी रूप से भारतीयों को सत्ता नहीं हस्तांतरित कर रहा था, क्योंकि वे ब्रिटिश स्वामियों के अधीन साम्राज्यवादी हितों की सेवा करते रहे।

आधुनिक भारत में पुलिस प्रणाली का विकास

पूर्व-उपनिवेशीय भारत में, मुग़ल और स्वदेशी राज्यों के अधीन, सरकारें निरंकुश थीं और औपचारिक पुलिस प्रणाली का अभाव था। गांवों की रक्षा के लिए चौकीदार होते थे, जबकि फौजदार और अमिल मुग़ल शासन के तहत कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे। कोतवाल शहरी कानून प्रवर्तन की देखरेख करता था। बंगाल, बिहार, और उड़ीसा में दोहरी शासन के दौरान (1765-1772), जमींदारों को कानून और व्यवस्था का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अक्सर वे इसे नजरअंदाज कर देते थे। 1770 में, फौजदार और अमिल संस्थाएं समाप्त कर दी गईं, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1774 में उन्हें पुनः स्थापित किया। ब्रिटिशों के अधीन पुलिस प्रणाली में विकास हुआ, जब कॉर्नवॉलिस ने 1791 में एक नियमित पुलिस बल की व्यवस्था की, जिससे जमींदारों को पुलिस कार्यों से मुक्त कर दिया गया। मेयो ने 1808 में एसपी (सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस) की नियुक्ति की, लेकिन उनके जासूसों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1814 में, कंपनी के अधिकार क्षेत्रों में, बंगाल को छोड़कर, दारोगा (पुलिस निरीक्षक) समाप्त कर दिए गए। बेंटिंक (1828-1835) ने एसपी कार्यालय को समाप्त कर दिया, और जिलाधिकारियों/मैजिस्ट्रेटों को जिम्मेदारी सौंप दी। पुलिस आयोग की (1860) सिफारिशों के परिणामस्वरूप भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 लागू हुआ, जिसने एक नागरिक पुलिस प्रणाली की स्थापना की। पुलिस ने अपराधों को रोकने में सफलता प्राप्त की, लेकिन इसका दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण नहीं था और इसे राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ब्रिटिशों ने अखिल भारतीय पुलिस का निर्माण नहीं किया। पुलिस अधिनियम, 1861 ने प्रांतीय सेटअप के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए, जिससे पूरे देश में समान रैंक की स्थापना हुई। 1902 में, पुलिस आयोग ने प्रांतों में CID (क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) की स्थापना और केंद्र में एक केंद्रीय खुफिया ब्यूरो की सिफारिश की।

ब्रिटिशों के अधीन सेना

ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सैन्य बल

- 1857 के विद्रोह से पहले, भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के तहत दो भिन्न सैन्य बल कार्यरत थे: रानी की सेना और कंपनी की सेनाएँ।

- 1857 के बाद, भारतीय सेना का एक व्यवस्थित पुनर्गठन किया गया ताकि फिर से विद्रोह को रोकने और भारत की सीमाओं की रक्षा की जा सके, विशेषकर साम्राज्यवादी शक्तियों जैसे रूस, जर्मनी और फ्रांस के खिलाफ।

- यूरोपीय शाखा ने भारतीय शाखाओं पर वर्चस्व स्थापित किया, जिसमें 1859 और 1879 में आयोग द्वारा एक तिहाई सफेद सेना के सिद्धांत को लागू किया गया।

- बंगाल सेना में यूरोपीयों और भारतीयों का अनुपात एक से दो और मद्रास और बंबई सेनाओं में दो से पांच निर्धारित किया गया।

- महत्वपूर्ण विभागों पर कड़ा यूरोपीय एकाधिकार बनाए रखा गया, और भारतीयों को 1914 तक अधिकारी रैंक से बाहर रखा गया।

ब्रिटिश सेना का कोर

- भारतीय शाखा के पुनर्गठन में संतुलन और प्रतिकुलता की नीति, या 'बाँटो और राज करो' का मार्गदर्शन किया गया, जिसमें 'मार्शल जातियों' और 'गैर-मार्शल जातियों' पर जोर दिया गया।

- ‘मार्शल जातियों’ का एक विचारधारा सिखों, गुरखों और पठानों के प्रति भेदभावपूर्ण भर्ती नीतियों को उचित ठहराता है, जबकि 1857 के विद्रोह में शामिल क्षेत्रों के सैनिकों को 'गैर-मार्शल' करार दिया गया।

- सैनिकों में राष्ट्रीयता की भावना को रोकने के लिए सामुदायिक, जातीय, जनजातीय, और क्षेत्रीय चेतना को बढ़ावा दिया गया।

- सैन्य को व्यापक जनसंख्या से अलग करने के लिए उपाय किए गए, जिसमें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और राष्ट्रीयता संबंधी प्रकाशनों तक पहुँच को सीमित करना शामिल था।

- ब्रिटिश भारतीय सेना एक महंगी सैन्य मशीन बनी रही, जिसमें नियंत्रण बनाए रखने और आंतरिक असंतोष को रोकने के लिए सचेत प्रयास किए गए।

ब्रिटिश भारत में न्यायपालिका का विकास

औपनिवेशिक भारत से पहले, जिसमें मुग़ल काल भी शामिल है, न्यायिक प्रणाली में उचित प्रक्रियाओं, संगठनात्मक संरचना और कानून अदालतों की एक प्रणालीगत पदानुक्रम का अभाव था। हिंदू विवाद अक्सर जाति के बुजुर्गों, गाँव पंचायतों या ज़मींदारों द्वारा सुलझाए जाते थे। मुसलमानों के लिए, काजी, जो आमतौर पर एक धार्मिक व्यक्ति होता था, प्रांतीय राजधानियों, शहरों और बड़े गाँवों में न्याय प्रदान करता था। न्याय का वितरण अक्सर मनमाना होता था, जहाँ राजा और बादशाहों को न्याय का स्रोत माना जाता था। एक सामान्य कानून प्रणाली की शुरुआत, जो रिकॉर्डेड न्यायिक प्रीसेडेंट्स पर आधारित थी, 1726 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास, बंबई और कलकत्ता में 'मेयर की अदालतों' की स्थापना के साथ हुई। जैसे-जैसे कंपनी एक व्यापारिक इकाई से शासक शक्ति में परिवर्तित हुई, उसने मौजूदा मुग़ल कानूनी प्रणाली को न्यायिक प्रणाली में नए तत्वों से बदल दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स (1772-1785) के तहत सुधारों के अंतर्गत, ज़िलों में जिला दीवानी अदालतों की स्थापना की गई, जो नागरिक विवादों को संभालती थीं, और इसका संचालन कलेक्टर द्वारा किया जाता था, जिसमें हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुसलमान कानून लागू होता था। इन अदालतों से अपीलें सदर दीवानी अदालत को भेजी जाती थीं, जिसका नेतृत्व एक अध्यक्ष और सुप्रीम काउंसिल के दो सदस्य करते थे। जिला फौजदारी अदालतों की स्थापना आपराधिक विवादों को सुलझाने के लिए की गई, जो एक भारतीय अधिकारी के अधीन थीं और काजियों और मुफ्तियों की सहायता से कार्य करती थीं। ये अदालतें भी कलेक्टर की सामान्य निगरानी में कार्य करती थीं, जो मुसलमान कानून का प्रशासन करती थीं। फांसी की सजा और संपत्ति अधिग्रहण की अपीलों को मुर्शिदाबाद में सदर निजामत अदालत को भेजा जाता था, जिसका प्रमुख एक उपनिजाम (भारतीय मुसलमान) होता था, और इसे मुख्य काजी और मुख्य मुफ्ती का समर्थन प्राप्त होता था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है, जो कलकत्ता और अधीनस्थ फैक्ट्रियों में सभी ब्रिटिश नागरिकों, जिसमें भारतीय और यूरोपीय शामिल हैं, का न्याय करने के लिए सक्षम है। इसमें प्राथमिक और अपील न्यायाधिकार होता था, जो अक्सर अन्य अदालतों के साथ संघर्ष करता था।

वॉरेन हैस्टिंग्स के तहत सुधार (1772-1785)

जिले में दीवानी अदालतें स्थापित की गईं ताकि नागरिक विवादों को सुलझाया जा सके, जिनकी अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा की जाती थी। हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। इन अदालतों से अपीलें सदार दीवानी अदालत में की जाती थीं, जिसकी अध्यक्षता एक राष्ट्रपति और सुप्रीम काउंसिल के दो सदस्यों द्वारा की जाती थी।

- जिला फौज़दारी अदालतें स्थापित की गईं ताकि आपराधिक विवादों को सुलझाया जा सके, जो एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थीं, जिनकी सहायता काजी और मूफ्ती करते थे।

- ये अदालतें कलेक्टर की सामान्य देखरेख में काम करती थीं, जो मुस्लिम कानून लागू करती थीं।

- संपत्ति अधिग्रहण और मृत्युदंड की अपीलों के लिए सदार निजामत अदालत में भेजा जाता था, जिसका नेतृत्व एक उप निजाम (भारतीय मुसलमान) करता था, जिसमें मुख्य काजी और मुख्य मूफ्ती का समर्थन होता था।

- 1773 का विनियामक अधिनियम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है, जो कलकत्ता और अधीनस्थ कारखानों के भीतर सभी ब्रिटिश नागरिकों, भारतीयों और यूरोपीय नागरिकों पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम था।

- इसमें मूल और अपील अधिकार थे, जो अक्सर अन्य अदालतों के साथ टकराते थे।

कॉर्नवॉलिस के तहत सुधार (1786-1793)— शक्तियों का पृथक्करण

- जिला फौज़दारी अदालतों का उन्मूलन करते हुए कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद, और पटना में सर्किट अदालतों की स्थापना की गई, जिसमें नागरिक और आपराधिक मामलों की अपील के लिए यूरोपीय न्यायाधीश होते थे।

- सदार निजामत अदालत को कलकत्ता में स्थानांतरित किया गया, जिसे गवर्नर-जनरल और सुप्रीम काउंसिल के सदस्यों के अधीन रखा गया, जिसमें मुख्य काजी और मुख्य मूफ्ती सहायता करते थे।

- जिला दीवानी अदालत का नाम बदलकर जिला, शहर, या ज़िला कोर्ट रखा गया, जिसे एक जिला न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था, जिसमें कलेक्टर की भूमिका केवल राजस्व प्रशासन तक सीमित थी।

- हिंदू और मुस्लिम कानूनों के लिए नागरिक अदालतों का एक पदानुक्रम स्थापित किया गया:

- मुनसिफ़ अदालत (भारतीय अधिकारियों के अधीन)

- रजिस्ट्रार की अदालत (यूरोपीय न्यायाधीश के अधीन)

- जिला अदालत (जिला न्यायाधीश के अधीन)

- चार सर्किट अदालतें (प्रांतीय अपील अदालतें)

- कलकत्ता में सदार दीवानी अदालत

- 5000 पाउंड और उससे अधिक की अपीलों के लिए किंग-इन-काउंसिल।

- कॉर्नवॉलिस संहिता का परिचय:

- राजस्व और न्याय प्रशासन का पृथक्करण।

- यूरोपीय नागरिकों को अधिकार क्षेत्र के तहत शामिल किया गया।

- सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक कार्यों के लिए नागरिक अदालतों के सामने जवाबदेह बनाया गया।

- कानून की संप्रभुता के सिद्धांत की स्थापना।

विलियम बेंटिंक के तहत सुधार (1828-1833)

- चार सर्किट अदालतों का उन्मूलन करते हुए उनकी कार्यशैली कलेक्टरों को राजस्व और सर्किट के आयुक्त की देखरेख में सौंप दी गई।

- सदार दीवानी अदालत और सदार निजामत अदालत को इलाहाबाद में स्थापित किया गया ताकि उत्तर प्रांतों के लोगों की सुविधा हो सके।

- पहले, अदालतों में फारसी आधिकारिक भाषा थी; अब, वादियों को फारसी या किसी स्थानीय भाषा का उपयोग करने का विकल्प था। सर्वोच्च न्यायालय में, फारसी की जगह अंग्रेजी ने ले ली।

- 1833 में, मैकाले के तहत एक कानून आयोग स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय कानूनों का संहिताकरण करना था, जिसके परिणामस्वरूप एक दीवानी प्रक्रिया संहिता (1859), भारतीय दंड संहिता (1860), और एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1861) का निर्माण हुआ।

बाद के विकास

- 1860 में यह निर्धारित किया गया कि यूरोपीय विशेष अधिकारों का दावा नहीं कर सकते, सिवाय आपराधिक मामलों के, और भारतीय उत्पत्ति के न्यायाधीशों को उन्हें न्यायालय में लाने से प्रतिबंधित किया गया।

- 1865 तक, सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को कलकत्ता, बॉम्बे, और मद्रास में स्थित तीन उच्च न्यायालयों में समेकित कर दिया गया।

- 1935 में, भारत सरकार अधिनियम ने 1937 में स्थापित एक संघीय न्यायालय की स्थापना की, जिसे सरकारों के बीच विवादों को सुलझाने और उच्च न्यायालयों से सीमित अपील सुनने का अधिकार दिया गया।

न्यायपालिका के सकारात्मक पहलू ब्रिटिश शासन के तहत:

- कानून के शासन की स्थापना।

- धार्मिक और व्यक्तिगत कानूनों का स्थान कोडिफाइड कानूनों से बदलना।

- यूरोपीय विषयों को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में शामिल करना, जिसमें आपराधिक मामलों की सुनवाई यूरोपीय न्यायाधीशों द्वारा की जाती थी।

- सरकारी कर्मचारियों को नागरिक न्यायालयों के प्रति जिम्मेदार बनाना।

नकारात्मक पहलू:

- न्यायिक प्रणाली में जटिलता और खर्च में वृद्धि, जिससे धनी लोगों द्वारा हेरफेर की अनुमति मिली।

- झूठे सबूत, धोखा, और चालबाज़ी के लिए प्रचुर अवसर।

- लंबी कानूनी लड़ाई, जिसके परिणामस्वरूप न्याय में देरी।

- कानूनी मामलों की बाढ़ के कारण न्यायालयों पर अतिरिक्त बोझ।

- यूरोपीय न्यायाधीश अक्सर भारतीय रीति-रिवाजों और परंपराओं से अपरिचित होते थे।

1857 के बाद प्रशासनिक संरचना में प्रमुख परिवर्तन

प्रशासनिक परिवर्तनों की उत्पत्ति: उपनिवेशवाद का नया चरण

1857 के अनुभव से सीख लेते हुए, ब्रिटिशों ने शासक-प्रजा के बीच की खाई को संकीर्ण करने का प्रयास किया, जिससे परायापन को कम किया जा सके और स्थानीय रीति-रिवाजों और मूल्यों को बेहतर समझने के लिए स्थानीय लोगों को प्रशासन में शामिल किया जा सके। यह रणनीतिक कदम संभावित चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक कुशलता से उठाया गया था। उन्नीसवीं सदी के दूसरे भाग में, औद्योगिक क्रांति तेज हो गई, जिसमें अमेरिका, जापान और यूरोपीय देशों जैसे उभरते औद्योगिक शक्तियों ने उपनिवेशों, कच्चे माल, बाजारों और पूंजी निवेश के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा की। ब्रिटिश आर्थिक प्रभुत्व में कमी आई, लेकिन भारतीय रेलवे, सरकारी ऋण, चाय बागान, कोयला खनन, जूट मिल, शिपिंग, व्यापार और बैंकिंग में महत्वपूर्ण निवेश किए गए। ये सभी कारक भारत में उपनिवेशवाद के एक नए चरण की शुरुआत का प्रतीक बने। उपनिवेशीय प्राधिकरण ने अपनी स्थिति को मजबूत करने, ब्रिटिश आर्थिक हितों की सुरक्षा करने और वैश्विक स्तर पर अपने प्रभाव का विस्तार करने का प्रयास किया। साम्राज्यवादी नियंत्रण और विचारधारा फिर से उभरी, जो लिटन, डफरिन, लैंसडाउन, एल्गिन, और कर्ज़न के वाइस-रॉयल्टियों के दौरान प्रतिक्रियात्मक नीतियों में स्पष्ट थी। सरकारी संरचना और नीतियों में ये परिवर्तन आधुनिक भारत के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

प्रशासन: केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय

केंद्रीय सरकार

भारत के बेहतर प्रशासन के लिए अधिनियम 1858 ने शासन की शक्ति को पूर्व भारत कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास स्थानांतरित कर दिया। यह परिवर्तन 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी की सीमाओं और जवाबदेही की कमी के कारण हुआ। इस नए प्रणाली में सत्ता एक राज्य सचिव के हाथ में थी, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था और 15 सदस्यों की परिषद द्वारा सहायता प्राप्त करता था, जो ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। उप राज्यपाल का शीर्षक गवर्नर-जनरल को दिया गया, जिसने कार्यकारी परिषद के साथ भारत का शासन जारी रखा। जबकि राज्य सचिव की बढ़ी हुई शक्ति ने धीरे-धीरे उप राज्यपाल की स्थिति को कमजोर किया और भारतीय जनमत को अलग कर दिया, इसने भारतीय सरकारी नीति पर ब्रिटिश उद्योगपतियों, व्यापारियों और बैंकरों के प्रभाव को भी बढ़ाया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने उप राज्यपाल की कार्यकारी परिषद में एक पांचवां सदस्य, एक विधिज्ञ, जोड़ा। हालाँकि, इस अधिनियम के तहत गठित विधायी परिषद सलाहकार थी और इसमें महत्वपूर्ण शक्तियों की कमी थी:

- यह महत्वपूर्ण मामलों या किसी वित्तीय मामलों पर बिना सरकार की स्वीकृति के चर्चा नहीं कर सकती थी।

- इसका बजट या कार्यकारी क्रियाओं पर चर्चा का कोई नियंत्रण नहीं था।

- बिलों को अंतिम रूप से पारित करने के लिए उप राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक थी, जो राज्य सचिव द्वारा अस्वीकृति के अधीन थी।

- गैर-आधिकारिक भारतीय सदस्य अभिजात वर्ग के प्रतिनिधि थे और व्यापक भारतीय विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे।

- उप राज्यपाल आपातकालीन अध्यादेश 6 महीने की वैधता के साथ जारी कर सकता था।

विधायी परिषद मुख्यतः आधिकारिक उपायों को समर्थन देने के लिए कार्य करती थी, उन्हें विधायी निकाय द्वारा पारित होने का आभास देते हुए, ब्रिटिश सरकार को भारत में एक विदेशी तानाशाही बनाए रखते हुए।

प्रांतीय सरकार

- भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने मद्रास और बॉम्बे प्रांतों को विधायी शक्तियाँ पुनर्स्थापित कीं, जो 1833 में निरस्त की गई थीं, और बाद में अन्य प्रांतों में विधायी परिषदों का विस्तार किया।

- बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता के प्रेसीडेंसियों को अधिक अधिकार और शक्तियाँ मिलीं, जिनके गवर्नर और कार्यकारी परिषदें क्राउन द्वारा नियुक्त की गईं, जबकि अन्य प्रांतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्य आयुक्त गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त किए गए।

- वित्तीय विकेंद्रीकरण के प्रयास हुए, मुख्यतः प्रशासनिक पुनर्गठन द्वार राजस्व बढ़ाने और व्यय कम करने पर केंद्रित थे।

- लॉर्ड मेयो ने 1870 में केंद्रीय और प्रांतीय वित्तीय विभाजन की शुरुआत की, जिसमें प्रांतीय सरकारों के लिए विशेष सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से निश्चित राशि आवंटित की गई।

- लॉर्ड लिटन ने 1877 में भूमि राजस्व, उत्पाद शुल्क, सामान्य प्रशासन और कानून और न्याय जैसे कुछ व्यय प्रमुखों को प्रांतों को स्थानांतरित किया।

- प्रांतों को अपने क्षेत्रों के भीतर स्टांप, उत्पाद शुल्क और आयकर जैसे स्रोतों से आय का एक निश्चित हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार था।

- 1882 में, राजस्व स्रोतों को सामान्य (जो पूरी तरह से केंद्र को जाता था), प्रांतीय (जो पूरी तरह से प्रांतों को जाता था), और जो केंद्र और प्रांतों के बीच विभाजित किए जाने थे, में वर्गीकृत किया गया।

- इन परिवर्तनों के बावजूद, केंद्रीय सरकार ने अधीनता बनाए रखते हुए प्रांतों पर विस्तार से नियंत्रण बनाए रखा, क्योंकि दोनों पूरी तरह से राज्य सचिव और ब्रिटिश सरकार के अधीन थे।

स्थानीय निकाय

- 1864-1868: स्थानीय निकायों का गठन

नियुक्त सदस्य जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा नेतृत्व किए गए।

मुख्य रूप से अतिरिक्त कर संग्रहण के लिए उपयोग किया गया। - मेयो का संकल्प 1870

विधायी विकेन्द्रीकरण, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा शुरू हुआ।

प्रांतीय सरकारों को बजट संतुलन के लिए स्थानीय कराधान की अनुमति दी गई।

स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़कों जैसी सेवाओं के लिए स्थानीय वित्त शुरू किया गया।

प्रांतीय सरकारों ने नीति के आधार पर नगरपालिका अधिनियम पारित किए। - रिपन का संकल्प 1882

लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय आत्म-शासन का पिता माना जाता है।

सुधारित प्रशासन और राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय निकायों के विकास का आग्रह किया।

गैर-आधिकारिक सदस्यों को बहुमत, अध्यक्ष और निर्णय लेने वाले के रूप में होना चाहिए।

ब्यूरोक्रेसी ने उप राज्यपाल के उदार विचारों का विरोध किया, सख्त नियंत्रण बनाए रखा। - विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन (1908)

स्थानीय निकायों की प्रभावशीलता में बाधा डालने वाले वित्तीय संसाधनों की कमी की पहचान की।

गाँव पंचायतों और उप-जिला बोर्डों को सशक्त बनाने पर जोर दिया।

कराधान शक्तियों पर प्रतिबंध हटाने और अनुदान-इन-एड को रोकने की सिफारिश की। - भारत सरकार का संकल्प 1915

विकेंद्रीकरण आयोग की सिफारिशों का आधिकारिक उत्तर।

अधिकांश सिफारिशें कागज पर ही रहीं; स्थानीय निकायों की स्थिति अपरिवर्तित रही। - 1918 का संकल्प

संविधानिक प्रगति की दृष्टि से स्थानीय आत्म-शासन की समीक्षा।

स्थानीय निकायों को वास्तविक अधिकार के साथ प्रतिनिधि बनाने का सुझाव दिया।

डायार्की के तहत, स्थानीय आत्म-शासन एक 'स्थानांतरित' विषय बन गया जिसमें सीमित वित्तीय स्वायत्तता थी। - साइमन कमीशन (मई 1930)

कुछ प्रांतों को छोड़कर गाँव पंचायतों में सीमित प्रगति की ओर इशारा किया।

प्रभावशीलता के लिए स्थानीय निकायों पर प्रांतीय नियंत्रण बढ़ाने का सुझाव दिया।

चुनावित सदस्यों की कर लगाने में अनिच्छा पर नकारात्मक टिप्पणियाँ। - भारत सरकार अधिनियम, 1935 और इसके बाद

अधिनियम के तहत प्रांतीय स्वायत्तता ने स्थानीय आत्म-शासी संस्थाओं को बढ़ावा दिया।

लोकप्रिय मंत्रालयों के तहत स्थानीय निकायों के विकास के लिए धन उपलब्ध।

प्रांतीय और स्थानीय वित्त के बीच कराधान का विभाजन हटा दिया गया।

नए अधिनियम पारित किए गए, जो स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार प्रदान करते हैं।

स्थानीय संस्थाओं के वित्तीय संसाधन और कराधान की शक्ति रिपन युग के समान बनी रही।

1935 के बाद स्थानीय निकायों की कराधान शक्तियों पर कुछ नए प्रतिबंध लगाए गए।

तेरहवें और चौदहवें संशोधन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत में स्थानीय आत्म-शासन को मजबूत करना था।

|

198 videos|620 docs|193 tests

|