स्पेक्ट्रम सारांश: इंदिरा गांधी: पहला चरण (जनवरी 1966–मार्च 1977) | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

इंदिरा गांधी

पृष्ठभूमि

- जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के अप्रत्याशित निधन के बाद, गुलजारिलाल नंदा ने अस्थायी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया जब तक कि नए चुनाव आयोजित नहीं हो गए।

- कांग्रेस पार्टी के बाद के नेतृत्व चुनाव में, इंदिरा गांधी, जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी हैं, ने मोरारजी देसाई के खिलाफ जीत हासिल की, जिसमें सिंडिकेट और पार्टी के अधिकांश सदस्यों का समर्थन था।

- कुछ वरिष्ठ कांग्रेस सदस्यों के बीच यह विश्वास था कि इंदिरा गांधी को नियंत्रित करना आसान होगा, जिसने उन्हें पार्टी नेता के रूप में चुनने में योगदान दिया।

प्रारंभिक जीवन

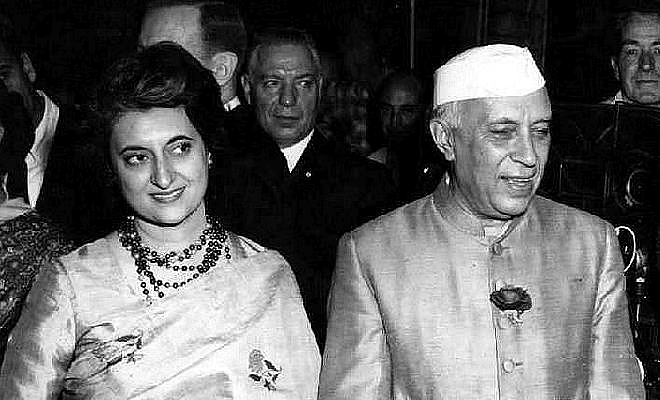

- इंदिरा प्रियदर्शिनी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के घर हुआ। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बड़े होते हुए, उनका परिवार इस संघर्ष में गहराई से शामिल था, जिसने उन्हें अपने युवावस्था के तूफानी घटनाओं में डुबो दिया।

- एक बच्चे के रूप में, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं की अग्नि में एक अंग्रेजी निर्मित गुड़िया की बलि दी। 12 वर्ष की आयु में, उन्होंने 'वानर सेना' नामक बच्चों के समूह का नेतृत्व किया, जिसमें उन्होंने लिफाफे संबोधित करने, झंडे बनाने, नोटिस लगाने और स्वतंत्रता सेनानियों को संदेश भेजने में योगदान दिया।

- इंदिरा ने विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की, जैसे स्विट्जरलैंड का 'एकोल डे बेक्स', रवींद्रनाथ ठाकुर का 'विश्वभारती', और ऑक्सफोर्ड का 'सोमerville कॉलेज'।

- 1936 में, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गईं, और 1938 तक, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य बनीं। इंग्लैंड में अपने समय के दौरान, उन्होंने फिरोज़ जहांगीर गांधी से मुलाकात की। वह भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। फिरोज़ एक पारसी थे। इंदिरा 1941 में फिरोज़ गांधी के साथ भारत लौट आईं और 1942 में उनसे शादी की। फिरोज़ भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया। इंदिरा 'भारत छोड़ो आंदोलन' में सक्रिय भागीदार थीं और कुछ समय के लिए नैनी केंद्रीय जेल में कैद रहीं।

स्वतंत्रता के बाद की राजनीतिक यात्रा

- प्रारंभिक वर्ष और परिवार की राजनीतिक भागीदारी (स्वतंत्रता से पूर्व): भारत की स्वतंत्रता के बाद, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, और इंदिरा अक्सर उनकी मेज़बान के रूप में कार्य करती थीं और कार्यक्रमों में उनके साथ जाती थीं।

- राजनीतिक संलग्नता और व्यक्तिगत चुनौतियाँ: 1951-52 के आम चुनावों में, इंदिरा ने फीरोज़ का चुनाव प्रचार चलाया, जिसने रायबरेली से एक सीट जीती। हालाँकि, विभिन्न व्यक्तिगत मतभेदों के कारण अंततः उनका अलगाव हो गया। फीरोज़ ने 1960 में अपनी मृत्यु से पहले एक भ्रष्टाचार कांड का खुलासा किया।

- कांग्रेस पार्टी में उभार: इंदिरा ने 1955 में कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति में शामिल हुईं और 1959 में इसकी अध्यक्ष बन गईं। नेहरू की मृत्यु के बाद, 1964 में उन्होंने राज्यसभा में प्रवेश किया और लाल बहादुर शास्त्री के तहत सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में कार्य किया।

ऐतिहासिक क्षण: इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं

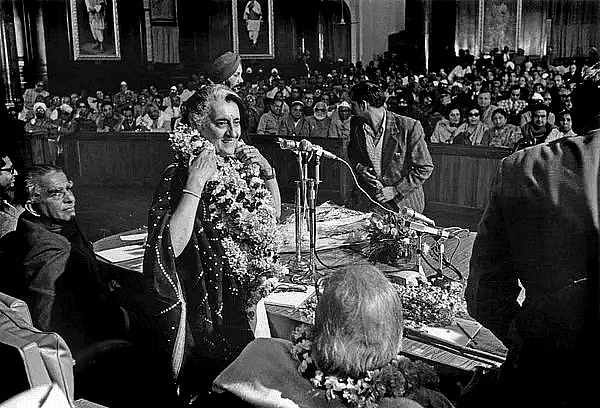

19 जनवरी, 1966 को, इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का इतिहास रचा और वह तीसरी प्रधानमंत्री बनीं।

- 1967 के सामान्य चुनावों में चुनौतियाँ: 1967 के सामान्य चुनाव उस समय हुए जब आर्थिक कठिनाइयाँ चल रही थीं, और हालाँकि इंदिरा ने राय बरेली से जीत हासिल की, कांग्रेस पार्टी को चुनावों में बहुत कम बहुमत का सामना करना पड़ा। मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बने।

- पतन और राजनीतिक उथल-पुथल: कांग्रेस पार्टी ने राज्य विधानसभा चुनावों में हार का सामना किया, जिसके परिणामस्वरूप गठबंधन सरकारें और राजनीतिक परिवर्तनों के चलते प्रशासन में अस्थिरता उत्पन्न हुई।

कांग्रेस का विभाजन और केंद्र में अल्पसंख्यक सरकार

- कांग्रेस में विभिन्न दृष्टिकोण: कांग्रेस पार्टी के भीतर दो समूहों के बीच मतभेद थे। एक समूह ने विरोधों को दृढ़ता से संभालने, निजी व्यवसायों का समर्थन करने और अमेरिका (दक्षिणपंथी) के साथ संबंधों को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। जबकि दूसरा समूह, जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही थीं, ने बड़े आर्थिक परिवर्तनों का लक्ष्य रखा, जिसका विरोध संविधानिक सदस्यों द्वारा किया गया (बायें-पंथी)।

- परिवर्तन की योजनाएँ: इंदिरा गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति का नेतृत्व करते हुए एक 10-बिंदु योजना प्रस्तुत की। इस योजना में बैंकों का नियंत्रण, विदेशी व्यापार में सरकारी भागीदारी बढ़ाना, सामान्य बीमा का अधिग्रहण, संपत्ति स्वामित्व पर सीमाएँ निर्धारित करना, जनता को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, भूमि सुधारों को तेज करना, और ग्रामीण लोगों के लिए सस्ती आवास प्रदान करना शामिल था। उनके द्वारा कुछ बैंकों पर नियंत्रण लेने के निर्णय ने वित्त मंत्री के बिना सलाह किए जाने के कारण उनके इस्तीफे का कारण बना।

- विवादास्पद राष्ट्रपति चुनाव: 1969 में राष्ट्रपति के निधन के बाद, कांग्रेस पार्टी में अगले राष्ट्रपति को लेकर मतभेद थे। नीलम संजीव रेड्डी पार्टी के एक गुट द्वारा समर्थित आधिकारिक उम्मीदवार थे। हालाँकि, इंदिरा गांधी, जो समाजवादी विचारों की ओर झुकाव रखती थीं, ने वी.वी. गिरी का समर्थन किया, जो अंततः चुनाव जीत गए।

- निष्कासन और नया गुट: नवंबर 1969 में, इंदिरा गांधी को आंतरिक मतभेदों और उनके एकतरफा कार्यों के कारण कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया गया, जो राष्ट्रपति एस. निजालिंगप्पा द्वारा शुरू किया गया था। इससे प्रभावित न होकर, उन्होंने कई पार्टी सदस्यों के समर्थन से कांग्रेस (आर) नामक अपना गुट बनाया।

- राज्य चुनावों में हार: कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय चुनावों के दौरान कई राज्यों में हार का सामना किया। इन राज्यों में नई सरकारें अक्सर अस्थिर थीं, और राजनीतिज्ञ अक्सर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्विच करते रहते थे।

हालांकि इंदिरा गांधी ने लोकसभा में अपनी बहुमत खो दी, उनकी सरकार ने DMK और अकाली दल जैसे क्षेत्रीय दलों, साथ ही कम्युनिस्टों के समर्थन से कार्य करना जारी रखा।

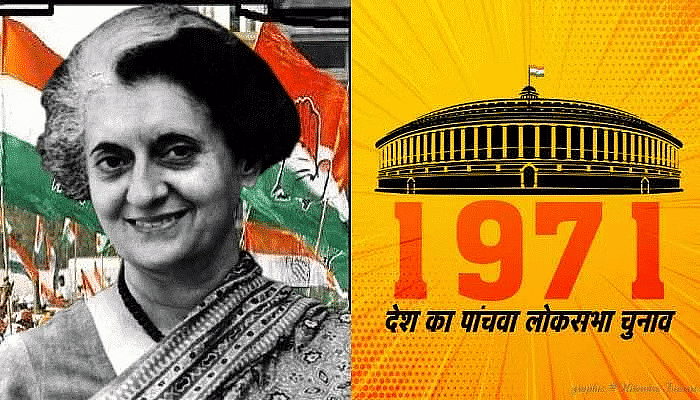

1971 के चुनाव: इंदिरा की विजय

मुख्य चुनौतियाँ और चुनाव

- अल्पसंख्यक सरकार का नेतृत्व करने की चुनौतियाँ: इंदिरा गांधी ने अल्पसंख्यक सरकार का नेतृत्व करते समय कई कठिनाइयों का सामना किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और संसद में विशेष मुद्दों का निपटारा शामिल था। बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने के लिए, उन्होंने एक राष्ट्रपति आदेश का उपयोग किया, जो सर्वोच्च न्यायालय की चिंताओं को संबोधित करता था। निजी पर्स को समाप्त करने और राजाओं को पुनः मान्यता न देने के प्रयास संसद और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में बाधाओं का सामना करते थे।

- 1971 में जल्दी आम चुनाव: दिसंबर 1970 में, इंदिरा गांधी ने 1971 में जल्दी आम चुनाव कराने का आह्वान किया। कांग्रेस (संशोधित) पार्टी ने 'गरीबी हटाओ' के नारे के साथ प्रचार किया, जिसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन, असमानताओं को कम करना और स्थिर शासन सुनिश्चित करना था।

- महागठबंधन और चुनाव में विजय: विपक्षी पार्टियों, जिसमें स्वतंत्रता, कांग्रेस-ओ, और SSP शामिल थे, ने 'इंदिरा हटाओ' के लक्ष्य के साथ महागठबंधन का गठन किया। इसके बावजूद, कांग्रेस (संशोधित) ने चुनावों में एक महत्वपूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त की।

1971 युद्ध का प्रभाव

- 1971 युद्ध में भारत की सफलता: दिसंबर 1971 में पाकिस्तान पर भारत की विजय, जिसने बांग्लादेश के निर्माण की ओर अग्रसर किया, ने इंदिरा गांधी की छवि को काफी बढ़ावा दिया। मार्च 1972 में राज्य विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस (संशोधित) ने कई राज्यों में सत्ता प्राप्त की, जिससे कांग्रेस (ओ) और स्वतंत्रता पार्टी के रूप में प्रमुख विपक्षियों का प्रभाव काफी कम हुआ।

- महागठबंधन का प्रभाव: महागठबंधन, जिसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ एकजुट गैर-कम्युनिस्ट विपक्षी पार्टियाँ शामिल थीं, ने कांग्रेस (संशोधित) को चुनाव जीतने से रोकने में असफलता का सामना किया।

- 1971 की विजय का महत्व: पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में सफलता और उसके बाद बांग्लादेश के गठन ने इंदिरा गांधी की प्रतिष्ठा पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डाला।

- राज्य चुनावों में सफलता: मार्च 1972 के राज्य विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस (संशोधित) ने कई राज्यों में नियंत्रण प्राप्त किया, जिससे कांग्रेस (ओ) और स्वतंत्रता पार्टी के प्रभाव में महत्वपूर्ण कमी आई।

1973 में इंदिरा गांधी द्वारा सामना की गई चुनौतियाँ

घटती लोकप्रियता

- इंदिरा गांधी की लोकप्रियता 1973 में कुछ उपलब्धियों के बावजूद घट गई।

- मुख्य समस्या उच्च महंगाई थी, जो युद्धकालीन खर्चों, सूखे की स्थिति और 1973 के तेल संकट के कारण उत्पन्न हुई।

- इस अवधि में बेरोजगारी में वृद्धि और व्यापक हड़तालें भी देखने को मिलीं, जिसमें मई 1974 में हुई अखिल भारतीय रेलवे हड़ताल विशेष रूप से उल्लेखनीय थी।

सामाजिक वर्गों का अलगाव

- अमीर किसान भूमि सुधारों से असंतुष्ट थे।

- उद्योगपति व्यापक राष्ट्रीयकरण और समाजवादी नीतियों का विरोध कर रहे थे।

- मध्य वर्ग ने बढ़ती कीमतों और अधिकारियों तथा राजनीतिज्ञों के बीच बढ़ती भ्रष्टाचार की आलोचना की।

परिवारवाद विवाद

- जब इंदिरा गांधी के बेटे, संजय गांधी को एक छोटे और ईंधन-कुशल वाहन का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस और विशेष अनुबंध मिला, तब भाई-भतीजावाद की धारणा बढ़ी।

जेपी आंदोलन

बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध

- गुजरात और बिहार में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए।

- गुजरात में नव-निर्माण आंदोलन (दिसंबर 1973 - मार्च 1974) ने इतनी ताकत हासिल की कि केंद्रीय सरकार को राज्य विधानसभा को भंग करना पड़ा।

- बिहार में, छात्र प्रदर्शनों ने जेपी आंदोलन का रूप ले लिया, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण (जेपी) ने किया, जिसमें भ्रष्टाचार से लड़ने पर जोर दिया गया।

जेपी का 'संपूर्ण क्रांति' का आह्वान

- जेपी ने एक 'संपूर्ण क्रांति' का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन था, और बिहार में कांग्रेस सरकार के इस्तीफे की मांग की।

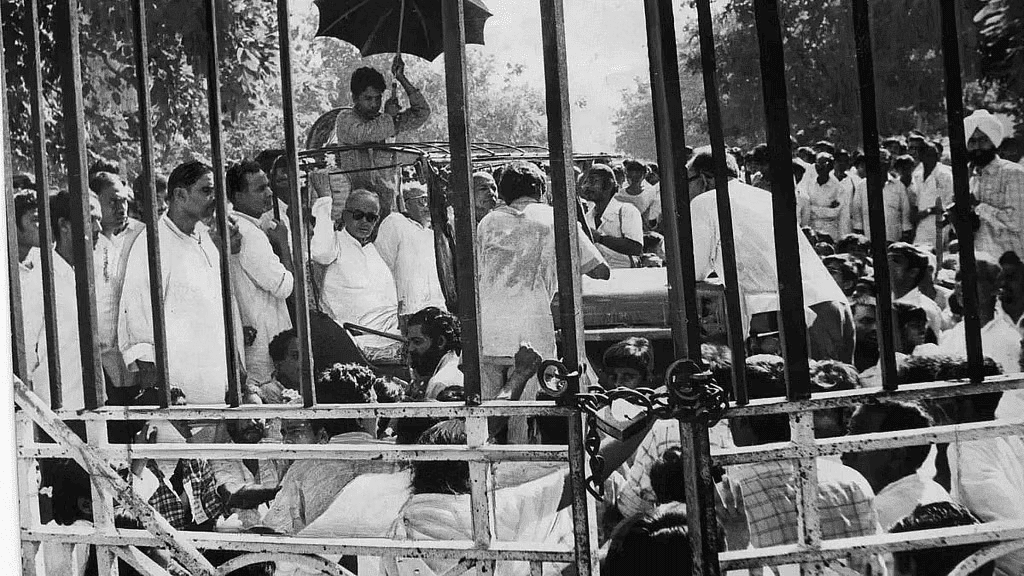

- इससे व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें विधानसभा को घेरना, कर न चुकाने का निर्णय लेना, और इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आह्वान शामिल था।

समर्थन और पतन

- इस आंदोलन को उत्तर भारत में समर्थन मिला, जिसमें गैर-लेफ्ट विपक्षी पार्टियों ने जेपी के कारण को अपनाया। हालांकि, 1974 के अंत तक आंदोलन की गति कमज़ोर पड़ गई।

1976 में चुनौती और परिवर्तन

1976 में, इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण (जेपी) को चुनावों में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपने समूह की शक्ति साबित करने की चुनौती दी। जेपी ने इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन लोकतांत्रिक प्रतियोगिता होने से पहले महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय और आपातकाल की घोषणा

- कोर्ट का निर्णय - 12 जून, 1975: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सिन्हा ने राज नारायण द्वारा इंदिरा गांधी के खिलाफ एक चुनाव याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने 1971 के चुनाव में भ्रष्ट प्रथाओं में संलग्न होकर चुनावी धोखाधड़ी की। न्यायालय ने पाया कि उनका 1971 का लोकसभा चुनाव चुनावी दुराचार, अधिक खर्च और राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के कारण अवैध था। इस फैसले का मतलब था कि वह अब प्रधानमंत्री के रूप में सेवा नहीं कर सकतीं और छह वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित थीं।

- अपील और राजनीतिक घटनाक्रम: सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील की गई, लेकिन इससे पहले कि इसे निर्णय दिया जा सके, महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं घटीं। कांग्रेस पार्टी को गुजरात विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा और वह सरकार बनाने में असमर्थ रही। साथ ही, जेपी आंदोलन, जिसने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की, ने गति पकड़ ली, जिससे 29 जून से नागरिक अवज्ञा आंदोलन की मांग की गई।

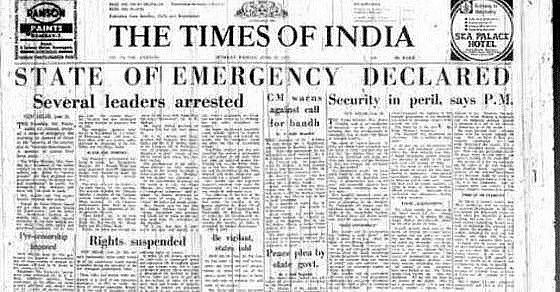

- आपातकाल की घोषणा - 25–26 जून, 1975: बढ़ते अशांति और अव्यवस्था के जवाब में, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को देशव्यापी आपातकाल की घोषणा करने की सलाह दी। राष्ट्रपति ने 25 जून से 26 जून, 1975 तक इस आपातकाल की घोषणा की, जो संविधान के अनुच्छेद 352(1) के तहत थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री का निर्णय प्रारंभ में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया, जो बाद में सहमति दी गई।

इस न्यायालय के निर्णय ने आगे राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1975 से 1977 तक आपातकाल लागू हुआ।

जनता की असंतोष की वृद्धि

- जैसे-जैसे समय बीतता गया, विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने आपातकाल के खिलाफ विरोध करना शुरू किया। ट्रेड यूनियनों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी, कुछ सदस्यों ने अपने असंतोष को व्यक्त करना शुरू किया।

- प्रमुख नेता जैसे मोरारजी देसाई और जगजीवन राम उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने सरकार की कार्रवाई की आलोचना की।

- 1976 के अंत तक, असंतोष काफी बढ़ गया था, और प्रदर्शन और प्रदर्शनों की संख्या बढ़ने लगी थी।

- विभिन्न क्षेत्रों से लोग, जिसमें छात्र, मजदूर, और राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल थे, लगातार आपातकाल उपायों के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए शामिल हुए।

आपातकाल और उसके परिणाम

- 1976 के मध्य तक, आर्थिक सुधारों की गति धीमी होने, आपराधिक गतिविधियों के फिर से शुरू होने, और कल्याण कार्यक्रमों की प्रगति सुस्त होने के कारण असंतोष बढ़ने लगा।

- आपातकाल का यह अवधि स्वतंत्रता के बाद भारत के सबसे अंधकारमय समयों में से एक माना जाता है। इसने राजनीति में चापलूसिता को मजबूत किया, जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर वंशवादी राजनीति का रास्ता प्रशस्त हुआ। 1976 का AICC सत्र गुवाहाटी में संजय गांधी के परिचय के साथ इस राजनीतिक परिवर्तन की नींव रखी।

1977 के चुनाव

आपातकाल का अंत - 1977

- दो बार बढ़ाए जाने के बाद, इंदिरा गांधी ने अप्रत्याशित रूप से चुनाव की घोषणा की। कुछ लोगों का मानना था कि उन्होंने आपातकाल के दौरान लागू की गई नीतियों के लिए जनता की स्वीकृति मांगी, जबकि अन्य का मानना है कि उनकी लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों ने उन्हें कठोर उपायों को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। यह घोषणा जनवरी 1977 में हुई, जिसमें राजनीतिक कैदियों की रिहाई और प्रेस सेंसरशिप को हटाने की बात शामिल थी।

विपक्ष की एकता

ऐतिहासिक चुनाव: जनता पार्टी की जीत

- जवाब में, जन संघ, कांग्रेस (ओ), भारतीय लोक दल, और समाजवादी पार्टी ने जनता पार्टी का गठन किया।

- फरवरी में, जगजीवन राम, नंदिनी सतpathy, और हेमवती नंदन बहुगुणा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी (CFD) की स्थापना की।

- CFD, अकाली दल, DMK, और CPM ने जनता पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस और उसके सहयोगियों, CPI और AIADMK के खिलाफ चुनावों में भाग लिया।

चुनाव अभियान

- जनता गठबंधन ने आपातकाल के दौरान हुई गलतियों और नागरिक स्वतंत्रताओं की आवश्यकता पर अपने अभियान में जोर दिया।

- मार्च 1977 के चुनाव वास्तव में आपातकाल पर एक जनमत संग्रह थे, जिसमें जनता गठबंधन को 542 में से 330 सीटों पर महत्वपूर्ण जीत मिली।

- कांग्रेस, विशेषकर उत्तर में, एक बड़ी हार का सामना कर रही थी, जहां इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों ने अपनी सीटें खो दीं।

- दक्षिणी राज्यों ने, जो आपातकाल से कम प्रभावित थे, कांग्रेस का समर्थन जारी रखा।

- चुनावों ने यह दर्शाया कि व्यापक अशिक्षा की चिंताओं के बावजूद, भारत में लोकतंत्र पुनर्जीवित हो सकता है।

- परिणामों ने दिखाया कि गरीब और अशिक्षित भी नागरिक अधिकारों के महत्व को समझते थे और अपने राजनीतिक अधिकार का उपयोग समझदारी से करते थे।

- भारत के लोगों ने देश में लोकतंत्र की ताकत को सुनिश्चित किया।

- आपातकाल, जो 25 जून 1975 को घोषित किया गया था, को 21 मार्च 1977 को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया।

राजनीतिक प्रणाली में विकास

चुनावों में बदलती प्रवृत्तियाँ

- बढ़ती अनियमितताएँ: चुनावों में, बूथ कैप्चरिंग और रिगिंग जैसी प्रथाएँ अधिक सामान्य हो गईं। चुनाव आयोग ने विशेष रूप से बिहार में जातिवाद में वृद्धि को नोट किया, जिसने देश भर में मतदान पैटर्न को प्रभावित किया।

- कांग्रेस में परिवर्तन: चुनावों में जीत के बाद, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कांग्रेस (I) के रूप में पुनः ब्रांडिंग की, लेकिन बाद में 'I' हटा दिया, यह दावा करते हुए कि वे 'वास्तविक' कांग्रेस हैं। कांग्रेस के अंदरूनी लोकतंत्र में गिरावट जारी रही।

क्षेत्रीय हितों की वृद्धि

- चुनावों के बाद, कांग्रेस ने कई उत्तरी राज्यों में नियंत्रण खो दिया, जिससे साम्युक्त विधायका दल (SVD) का निर्माण और अंततः विघटन हुआ। क्षेत्रीय हितों को महत्व मिला, विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु में, जो उत्तर द्वारा दबाए जाने का अनुभव कर रहे थे। इस बदलाव ने तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के उदय को जन्म दिया, जो बढ़ती राजनीतिक जागरूकता को दर्शाता है।

- अन्य क्षेत्रीय विकास: पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस ने 1977 में सत्ता खो दी, जिससे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPM) और बंगला कांग्रेस द्वारा गठित एक गठबंधन सरकार बनी। महाराष्ट्र में, शिव सेना का उदय हुआ, जिसने 'बॉंबे महाराष्ट्रीयनों के लिए' की मांग की।

- आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना के निर्माण के लिए नई पहल की गई, जिसमें हैदराबाद इसकी राजधानी बनने का प्रस्ताव था। साथ ही, नक्सलाइट्स ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति स्थापित करना शुरू किया।

- 1978 में, इंदिरा गांधी ने अकाली दल की मांग पर पंजाब को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने पर सहमति जताई। इस निर्णय ने हिंदी बोलने वाले क्षेत्रों के लिए हरियाणा के रूप में एक अलग राज्य के गठन की दिशा में ले गया। हालाँकि, चंडीगढ़ का статус विवादित रहा, क्योंकि इसे दोनों राज्यों द्वारा साझा किए गए एक संघीय क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। स्वतंत्रता सेनानी दार्शन सिंह फेहरमान ने अनशन किया, लेकिन प्रारंभिक अस्थायी व्यवस्था अनिश्चितकाल तक बनी रही।

- स्वायत्तता के लिए आह्वान: कश्मीर ने 1977 में चुनाव आयोजित किए, जो अंतर्निहित तनाव को दर्शाते थे। 1971 में, भारत-पाक युद्ध के बाद, शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के लिए आत्मनिर्णय को छोड़ने पर सहमति दी, लेकिन अधिक स्वायत्तता की मांग की। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना जैसे अन्य क्षेत्रों में भी स्वायत्तता की समान मांगें उठीं।

- सीमा क्षेत्र और अलगाववादी आंदोलन: मिजोरम में, मिजो राष्ट्रीय मोर्चा (MNF) ने स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा, लेकिन 1987 में संघीय क्षेत्र का दर्जा स्वीकार कर लिया। नागालैंड में अलगाववादी आंदोलनों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप 1988 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। मेघालय, मणिपुर, और त्रिपुरा ने 1972 में राज्यhood प्राप्त किया।

1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का अंत मार्च 1977 में हुआ, जिसने आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

भाषा नीति का उद्देश्य: हिंदी विरोधी अशांति का समाधान

- भाषाई अशांति का समाधान (1967): इस अधिनियम का उद्देश्य हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के समान उपयोग को सुनिश्चित करना था। यह अशांति का एक उत्तर था और इसे 1967 के आधिकारिक भाषाओं के अधिनियम से जोड़ा गया।

- शक्ति का केंद्रीकरण और समाजवादी दृष्टिकोण: इंदिरा गांधी ने प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा। पी.एन. हक्सर, टी.एन. कौल, डी.पी. धर, और आर.एन. काओ जैसे सलाहकारों ने उनके निर्णयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। हक्सर, एक समाजवादी, ने अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को मजबूत करने का समर्थन किया और सामाजिक एकीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया।

- गांधी की छवि पर सलाहकारों का प्रभाव: टी.एन. कौल, डी.पी. धर, पी.एन. धर, और आर.एन. काओ, जो प्रत्येक अद्वितीय पृष्ठभूमियों से आते थे, ने गांधी की छवि को गरीबों के समर्थक और आर्थिक मामलों में समाजवाद तथा धार्मिक मुद्दों में धर्मनिरपेक्षता के समर्थक के रूप में आकार दिया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने गांधी की सार्वजनिक छवि निर्माण में सलाहकारों की भूमिका को उजागर किया।

चौवालीसवां संशोधन अधिनियम: एक 'सूक्ष्म संविधान'

- 1976 में, भारतीय विधायी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जब चौवालीसवां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ, जिसे इसके व्यापक संशोधनों के कारण अक्सर 'सूक्ष्म संविधान' कहा जाता है। इस संशोधन ने लगभग 40 लेख जोड़े और संविधान में एक नया अध्याय प्रस्तुत किया, जो एक महत्वपूर्ण पुनर्गठन को दर्शाता है।

- प्रस्तावना में परिवर्तन विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। भारत को 'संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य' के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया, और 'राष्ट्र की एकता' वाक्यांश को 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' से बदल दिया गया।

- इसके अलावा, लोकसभा का कार्यकाल पांच से बढ़ाकर छह वर्ष कर दिया गया, और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना स्तर पर स्थिर रखा गया, जब तक कि 2000 के बाद पहली जनगणना नहीं होती।

- राष्ट्रीय गतिविधियों से संबंधित समस्याओं को संबोधित करने के लिए, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। संसद और राज्य विधायिकाओं में कोरम की आवश्यकता, हालांकि आपातकाल के दौरान अस्थायी रूप से बदली गई, फिर भी मौजूद थी।

सामाजिक-आर्थिक नीतियां

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण

पी.एन. हक्सर ने इंदिरा गांधी को पार्टी पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए सिद्धांतात्मक आधार पर सिंडिकेट का विरोध करने की सलाह दी। इस सलाह के अनुसरण में, उन्होंने देश के लाभ के लिए एक समाजवादी मार्ग को बढ़ावा दिया, जिससे इस विचारधारा के अनुरूप विभिन्न कदम उठाए गए।

लागू किए गए प्रमुख उपाय

- इंदिरा गांधी ने चंद्रशेखर सहित युवा तुर्कों के साथ मिलकर निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया।

- मोरारजी देसाई, जो इस विचार का विरोध कर रहे थे, को वित्त मंत्रालय से हटा दिया गया।

- जुलाई 1969 में, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से किया गया, जिसे बाद में संसद द्वारा बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और हस्तांतरण के कार्य) अधिनियम के रूप में पुष्टि की गई।

- उन्होंने रेडियो पर स्पष्ट किया कि भारत, एक युवा लोकतंत्र के रूप में, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक संरचनाओं पर कुछ व्यक्तियों के नियंत्रण से बचाव के लिए आवश्यक था।

- बैंकों के सार्वजनिक स्वामित्व का उद्देश्य किसानों और छोटे उद्योगों के लिए वित्तीय पहुंच सुनिश्चित करना था।

- राष्ट्रीयकरण के सकारात्मक प्रभाव थे, जैसे:

- ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार।

- जमाओं में वृद्धि और अनौपचारिक क्षेत्र में निवेश में वृद्धि।

- किसानों और छोटे उद्योगों के लिए क्रेडिट की उपलब्धता में सुधार।

- 1972 में, कमजोर वर्गों को कम ब्याज दरों पर क्रेडिट प्रदान करने के लिए एक भिन्न ब्याज दर योजना शुरू की गई।

- 1971 में पुनः चुनाव के बाद, उन्होंने कोयला, स्टील, तांबा, रिफाइनिंग, कपास वस्त्र, और बीमा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया।

- 1973 में, 1971 के युद्ध के दौरान विदेशी स्वामित्व वाली तेल कंपनियों द्वारा व्यवधानों के बाद, उन्होंने तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया।

- तब से, प्रमुख तेल कंपनियों को आवश्यकतानुसार सैन्य उपयोग के लिए न्यूनतम तेल का भंडार बनाए रखने की आवश्यकता है।

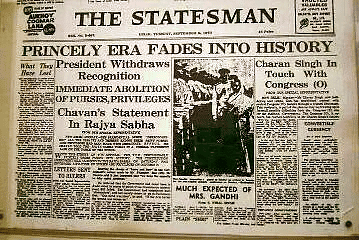

राजसी विशेषाधिकारों का उन्मूलन

- भारत की स्वतंत्रता के बाद, जब राजसी राज्यों के शासकों ने भारत संघ में शामिल होने पर सहमति दी, तो उन्हें 'प्रिवी पर्स' के रूप में मुआवजा दिया गया। यह वार्षिक भुगतान काफी भिन्न था, जो ₹5,000 से लेकर ₹26 लाख तक था, जो राज्य की राजस्व, शासक की सलामी राज्य स्थिति और वंश के आयु जैसे कारकों पर निर्भर करता था।

- प्रिवी पर्स का नियमन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 291 द्वारा किया गया, जिसने पूर्व राजसी शासकों और उनके वंशजों को एक निश्चित और कर-मुक्त भुगतान सुनिश्चित किया।

- 1969 में प्रिवी पर्स को समाप्त करने का एक प्रारंभिक प्रयास सफल नहीं हुआ। हालांकि, 1971 में छब्बीसवां संशोधन सफलतापूर्वक इसे समाप्त कर दिया।

- यह संशोधन इस विश्वास पर आधारित था कि शासकों को प्रिवी पर्स प्राप्त करना और विशेषाधिकारों का आनंद लेना आधुनिक शासन और सामाजिक समानता के साथ असंगत था।

- छब्बीसवां संशोधन संविधान में अनुच्छेद 363-ए को शामिल करता है, जिसने स्पष्ट रूप से ऐसे शासकों की मान्यता और उनके प्रिवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त कर दिया।

- प्रिवी पर्स को समाप्त करने का निर्णय न केवल सिद्धांतगत था बल्कि सरकार के राजस्व घाटे को कम करने के उद्देश्य से भी किया गया था।

- इंदिरा गांधी, जो समाजवादी सिद्धांतों से जुड़ी हुई थीं, ने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा \"समाजवादी\" शब्द का उपयोग गरीबी के मुद्दे को संबोधित करने के लिए किया गया था।

- प्रिवी पर्स का उन्मूलन स्वतंत्रता के बाद भारत में आभिजात्य के अवशेषों को समाप्त करने के प्रयास का हिस्सा था।

MRTP अधिनियम

एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं (MRTP) अधिनियम को 1969 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पारित किया गया। यह प्रबंधकीय एजेंसी प्रणाली के समाप्त होने के बाद हुआ, जिसने एक छोटे समूह के पूंजीपतियों को केवल थोड़ी वित्तीय हिस्सेदारी के साथ कई औद्योगिक उद्यमों पर नियंत्रण रखने की अनुमति दी थी।

MRTP अधिनियम का उद्देश्य कुछ प्रभावशाली व्यापार परिवारों के बीच आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को संबोधित करना था। इसका उद्देश्य इन परिवारों को कई उद्योगों पर अत्यधिक नियंत्रण रखने से रोकना और आर्थिक शक्ति के एक अधिक न्यायपूर्ण वितरण को बढ़ावा देना था।

समानता और गरीबी उन्मूलन के लिए कदम

- सरकार ने प्रिवी पर्स को समाप्त किया, जिससे संसाधनों का अधिक समान वितरण सुनिश्चित हुआ।

- बैंकों को सामाजिक समानता का समर्थन करने वाले क्षेत्रों को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निर्देशित किया गया।

- भारतीय संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का समर्थन करने वाला एक धारा शामिल किया गया, जिससे लिंग समानता को बढ़ावा मिला।

- भूमि सीमा कानूनों को तेजी से लागू किया गया, जिसने कृषि और शहरी भूमि स्वामित्व दोनों को संबोधित किया।

- कुछ राज्यों ने सीमांत किसानों के भूमि पुनर्वितरण के लिए कानून बनाए।

- प्रयासों में कमजोर समूहों को सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न वितरित करना, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत करना, भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास का निर्माण करना, बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना और गरीबों द्वारा लिए गए ऋणों पर रोक लगाना शामिल था।

इन सामाजिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, निम्न जातियों के मध्य स्तर के किसानों की भूमिका बढ़ी और उन्होंने उत्तर भारत में राजनीतिक प्रणाली को चुनौती देना शुरू किया।

आर्थिक समस्याओं का समाधान

भारत में आर्थिक चुनौतियाँ

- 1960 के दशक के मध्य में, भारत ने खाद्यान्न की कमी और बड़े वित्तीय घाटे के साथ एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना किया।

- भुगतान संतुलन की स्थिति में गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी सहायता पर निर्भरता बढ़ गई।

- 1965 में पाकिस्तान के साथ संघर्ष के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका से खाद्य सहायता का समाप्त होना हुआ, क्योंकि PL-480 समझौता नवीनीकरण नहीं हुआ।

- इन आर्थिक कठिनाइयों के उत्तर में, भारत ने 1966 से 1969 के बीच पारंपरिक पांच वर्षीय योजनाओं से वार्षिक योजनाओं की ओर संक्रमण किया।

- इन समायोजनों के बावजूद, महंगाई उच्च बनी रही, जिसमें 1975 से 1977 तक आपातकाल के दौरान केवल अस्थायी राहत मिली।

- इस अवधि के दौरान बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में उभरी, जिसने देश के सामने आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया।

रुपए का अवमूल्यन

- 1960 के दशक के मध्य में, भारत पर अमेरिका, विश्व बैंक, और IMF से व्यापार और उद्योग पर नियंत्रण को ढीला करने और रुपए का अवमूल्यन करने का दबाव था।

- जून 1966 में, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, रुपए का अवमूल्यन 36.5% किया गया, जिससे डॉलर की कीमत में 57.4% की वृद्धि हुई।

- इसका उद्देश्य भारत के निर्यात को बढ़ावा देना और खाद्य, तेल, और पूंजी सामानों के आयात के लिए डॉलर प्राप्त करना था।

- इस निर्णय का विभिन्न क्षेत्रों से महत्वपूर्ण विरोध हुआ, और अपेक्षित विदेशी सहायता और पूंजी जल्दी नहीं आई।

- प्रारंभिक चुनौतियों के बावजूद, अवमूल्यन का मध्यम अवधि में सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे भारत को अकाल और दिवालिया होने से बचने में मदद मिली।

- जबकि कुछ क्षेत्रों में व्यापार घाटा 1970-71 में बेहतर हुआ, अन्य आर्थिक संकेतकों ने मिश्रित परिणाम दिखाए, जिससे ऋण संकट को रोका गया।

- प्रारंभ में, अवमूल्यन ने महंगाई को बढ़ाया और असंगत निर्यात-आयात नीतियों के कारण कम प्रभावी रहा।

- अर्थव्यवस्था को उदारीकरण करने का विचार त्याग दिया गया, और घाटे को नियंत्रित करने के उपायों में सरकारी खर्च में कमी शामिल थी, जिससे औद्योगिक मंदी आई।

- विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) लागू किया गया, जिसने भारत में विदेशी निवेश और विदेशी कंपनियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया।

- संघर्षरत कंपनियों को बंद करने के बजाय, सरकार ने उनका अधिग्रहण किया।

- इन उपायों ने अल्पकालिक लाभ प्रदान किए, ऋण संकट से बचने और विदेशी मुद्रा और खाद्यान्न खरीद में वृद्धि की।

- हालांकि, लंबे समय में, इन कार्रवाइयों ने आर्थिक कमजोरियों में योगदान दिया, जिससे भारत में ठहराव और धीमी वृद्धि हुई।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना

भारत की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का ध्यान "गरीबी उन्मूलन" और "आत्मनिर्भरता की प्राप्ति" पर था। मुख्य उद्देश्यों में शामिल थे:

सामाजिक न्याय के साथ विकास: इस योजना का उद्देश्य आर्थिक विकास को प्राप्त करना था, जबकि सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करना था।

- गरीबी उन्मूलन: विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से गरीबी को कम करने पर प्रमुख ध्यान केंद्रित किया गया।

- आत्मनिर्भरता: योजना ने खाद्य और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर जोर दिया।

- इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: योजना का एक उद्देश्य आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना भी था।

- रोजगार सृजन: बेरोजगारी और अधूरा रोजगार के मुद्दों का समाधान करने के लिए नौकरी के अवसर उत्पन्न करना एक प्रमुख प्राथमिकता थी।

भारत-पाक युद्ध 1971 और बांग्लादेश का जन्म

पाँचवाँ पाँच वर्षीय योजना (1974-79)

- इसका पूरा कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ, जो मुख्यतः भारत में आपातकालीन अवधि के साथ मेल खाता है।

- यह बीस बिंदु कार्यक्रम से निकटता से जुड़ा हुआ था, जिसमें आर्थिक उपायों को आपातकाल के दौरान बलात् लागू किया गया।

- जबकि यह 1979 में समाप्त होने वाला था, योजना को 1977 में राजनीतिक परिवर्तनों के कारण प्रभावी रूप से संक्षिप्त किया गया।

- अपने कार्यकाल के दौरान प्रति व्यक्ति आय में 5% से अधिक वृद्धि हासिल की।

पाकिस्तान में 1970 के चुनाव और पूर्व पाकिस्तान में अशांति:

- जनरल याह्या खान का लोकतंत्र बहाल करने का वादा 1970 में पहले आम चुनाव की ओर ले गया, जिसने राजनीतिक विभाजन को उजागर किया।

- पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) पश्चिम में हावी रही, जबकि आवामी लीग ने पूर्व में बहुमत प्राप्त किया।

- जुल्फिकार भुट्टो का राष्ट्रीय विधानसभा को स्थगित करने के समर्थन ने पूर्व पाकिस्तान में अशांति को जन्म दिया, जहां आवामी लीग ने आम हड़ताल का आह्वान किया।

भारत में शरणार्थियों की आमद:

- पूर्व पाकिस्तान में हिंसक सैन्य crackdown ने भारत में एक विशाल शरणार्थी आमद को प्रेरित किया, जिससे मानवतावादी चिंताएँ बढ़ गईं।

- आवामी लीग की आम हड़ताल ने संकट को बढ़ा दिया, जिससे सहायता की तात्कालिक आवश्यकता स्पष्ट हुई।

युद्ध और पूर्व पाकिस्तान की मुक्ति:

- भारत ने 1971 में पूर्व पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के हिंसक crackdown के जवाब में हस्तक्षेप किया।

- संघर्ष के परिणामस्वरूप पूर्व पाकिस्तान की मुक्ति और बांग्लादेश के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना हुई।

- इस युद्ध में महत्वपूर्ण मानवतावादी चुनौतियाँ थीं, जिनमें नागरिक हताहत और विस्थापन शामिल थे।

- संघर्ष के परिणामस्वरूप पूर्व पाकिस्तान की मुक्ति और बांग्लादेश के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना हुई।

सिमला समझौता:

- भारत और पाकिस्तान के बीच शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सिमला समझौता दोनों देशों के बीच लंबित मुद्दों को संबोधित और हल करने का प्रयास करता है।

युद्ध के बाद का सिमला समझौता

- सिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बाद हस्ताक्षरित हुआ।

- इसका उद्देश्य संबंधों को सामान्य करना और संघर्षों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना था।

- समझौते में युद्धबंदियों की वापसी के लिए सिद्धांत शामिल थे।

- इसने 1971 में बांग्लादेश के निर्माण की घटनाओं के बाद क्षेत्र में एक नई संतुलन स्थापित करने का लक्ष्य रखा।

- सिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बाद के संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सिमला समझौते के मुख्य बिंदु

- इसने शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान पर ध्यान केंद्रित किया।

- इसने युद्धबंदियों को संभालने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए।

- यह बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद क्षेत्र में हुए परिवर्तनों की प्रतिक्रिया थी।

- इसने दोनों देशों के बीच भविष्य की बातचीत के लिए एक ढांचा बनाने में मदद की।

|

198 videos|620 docs|193 tests

|