परस्पर क्रिया और नवाचार, लगभग 200 ईसा पूर्व – 300 ईस्वी - 2 | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

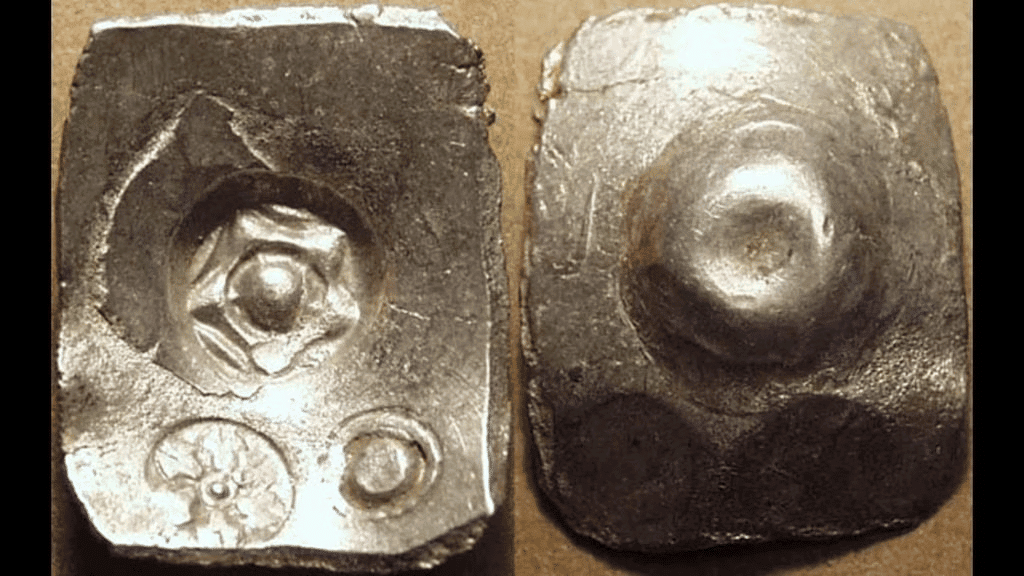

वासिष्ठिपुत्र पुलुमवी का ताम्र सिक्का, सतवाहन वंश

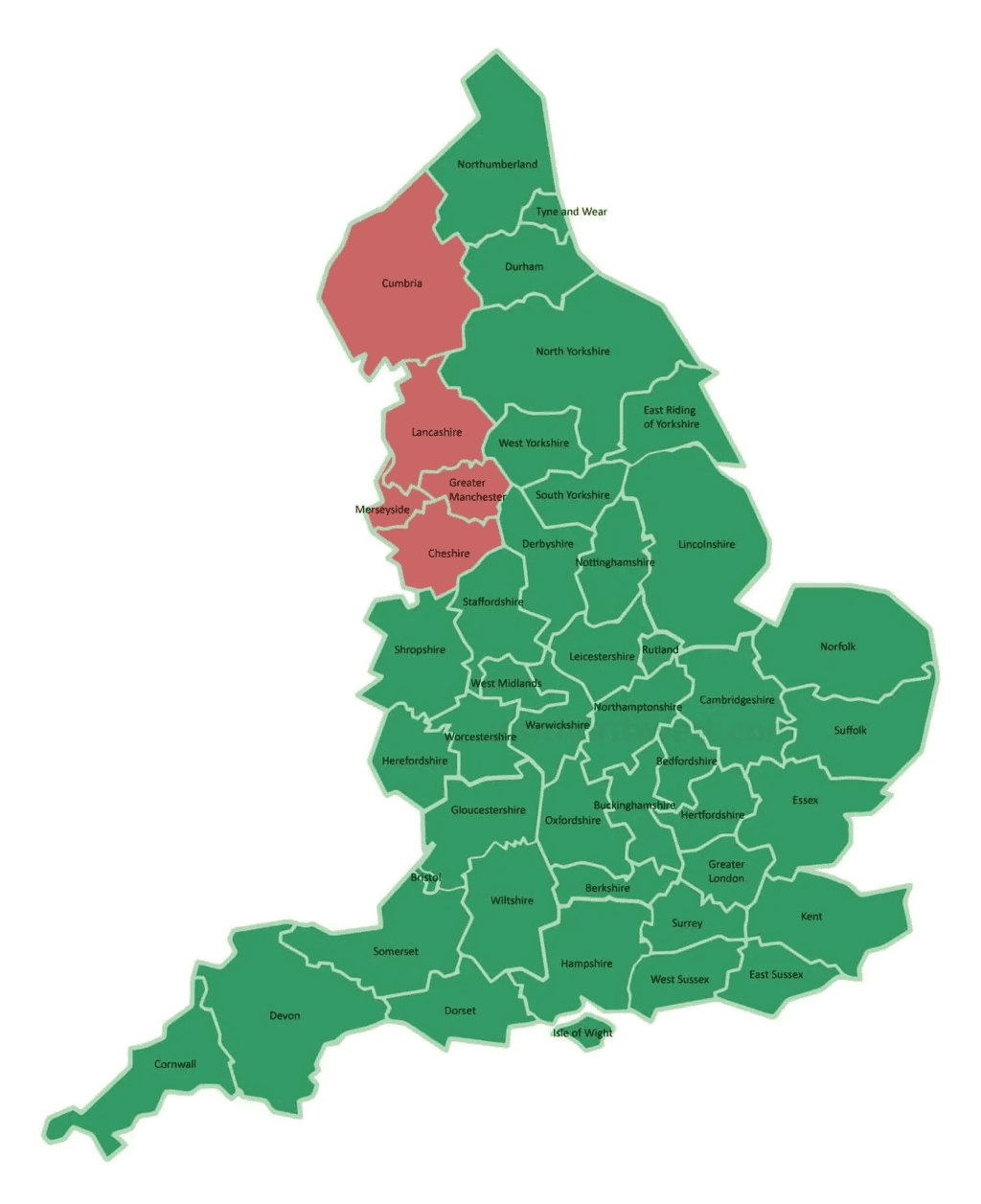

सतवाहनों का प्रारंभिक इतिहास और उत्पत्ति

- इतिहासकारों के बीच यह बहस चलती है कि क्या सतवाहन पहले भारत के पूर्वी या पश्चिमी डेक्कन क्षेत्र में शक्ति प्राप्त की।

- पुराणों में उन्हें आंध्र कहा गया है, जो सुझाव देता है कि वे या तो आंध्र क्षेत्र में आधारित थे या आंध्र जनजाति से संबंधित थे।

- पुराणों में आंध्र-भृत्य शब्द को कुछ लोग इस रूप में व्याख्यित करते हैं कि सतवाहन मौर्य के अधीनस्थ थे।

- हालांकि, अन्य लोग तर्क करते हैं कि इसका अर्थ "आंध्रों के सेवक" हो सकता है, जो संभावित रूप से सतवाहनों के उत्तराधिकारियों का संदर्भ दे सकता है।

पूर्वी डेक्कन उत्पत्ति के प्रमाण

- आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले में कोटालिंगला और संगारेड्डी में प्रारंभिक सतवाहन सिक्कों की खोज इस विचार का समर्थन करती है कि सतवाहन ने पूर्वी डेक्कन में अपना शासन प्रारंभ किया।

पश्चिमी डेक्कन उत्पत्ति के प्रमाण

- नानेघाट और नासिक की गुफाओं में पाए गए शिलालेख पश्चिमी डेक्कन को सतवाहनों का मूल निवास बताते हैं।

- कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सतवाहनों ने प्रारंभ में पश्चिमी डेक्कन में प्रातिष्ठान (आधुनिक पैठान) के आसपास अपनी शक्ति स्थापित की, इसके बाद वे पूर्वी डेक्कन, आंध्र और पश्चिमी तट में फैल गए।

सतवाहन वंश

सतवाहन वंश ने लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक पश्चिमी और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। वे अपने प्रारंभिक सिक्कों के उपयोग और बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म के प्रति अपने संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। यह वंश भारत के पश्चिमी और पूर्वी भागों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।

- सिमुक: सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने दक्षिण भारत के क्षेत्र में शासन स्थापित किया।

- कन्हा: सिमुक के उत्तराधिकारी, जिन्होंने पश्चिम की ओर साम्राज्य का विस्तार किया, जैसे नासिक तक।

- सातकर्णी I: तीसरे राजा, जो लगभग 56 वर्षों तक शासन करने के लिए जाने जाते हैं और जिनका उल्लेख शिलालेखों में दक्षिणापथ के भगवान के रूप में किया गया है।

- हाला: वंश के 17वें राजा, जिन पर गाथा सत्तसई की रचना का श्रेय दिया जाता है, जो 700 эротिक कविताओं का एक प्रसिद्ध संग्रह है, जो महाराष्ट्रि प्राकृत में है।

सातवाहन साम्राज्य अंततः आधुनिक आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला, जिसमें कुछ समय के लिए उत्तरी कर्नाटक, पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण भी था। रोमन लेखक प्लिनी ने आंध्र देश को समृद्ध बताया, जिसमें कई गांव और 30 किलाबंद नगर थे, और इसकी मजबूत सैन्य शक्ति का उल्लेख किया, जिसमें 100,000 पैदल सेना, 2,000 घुड़सवार और 1,000 हाथी शामिल थे।

सातवाहन शासन की सटीक शुरुआत की तारीख पर बहस है, लेकिन शासकों की अनुक्रमणा अपेक्षाकृत निश्चित है। सिमुक संस्थापक थे, इसके बाद उनके भाई कन्हा और फिर सातकर्णी I आए। कुछ शिलालेखों और ऐतिहासिक खातों से संकेत मिलता है कि सातकर्णी I ने अन्य क्षेत्रीय शक्तियों, जैसे कि चेडि राजा खरवेला के साथ संघर्ष किया, जिसने दावा किया कि उसने अपने शासन के दूसरे वर्ष में एक राजा का नाम सातकर्णी को हराया। सातवाहनों को पश्चिमी मालवा पर विजय प्राप्त करने के लिए भी जाना जाता था और उन्हें दक्षिणी क्षेत्र में शक्तिशाली शासक के रूप में मान्यता प्राप्त थी।

- संघर्ष और नियंत्रण: सातवाहन और शक लंबे समय तक संघर्ष में थे, विशेष रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाहों जैसे भृगुकच्छ (ब्रॉच), कल्याण, और सुपरक (सोपर) के नियंत्रण के लिए।

- क्षहारत क्षत्रपों का उदय: क्षहारत क्षत्रपों ने प्रारंभ में सातवाहनों के खर्च पर विस्तार किया।

- गौतमिपुत्र सातकर्णी: गौतमिपुत्र सातकर्णी ने सातवाहन साम्राज्य को पुनर्जीवित किया, इसे अपने चरम पर लाया। उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा उनके माता गौतमि बालश्री द्वारा नासिक में एक शिलालेख में की गई है।

- विजय और पुनर्स्थापनाएँ: गौतमिपुत्र को शक, पहलव और यवनों को हराने, क्षहारतों को उखाड़ने और सातवाहन की महिमा को पुनर्स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है।

- नहपाना को हराना: उन्होंने नहपाना को हराया और शक से खोई हुई क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया।

- भूमि अनुदान और नियंत्रण: नासिक और कर्ले के शिलालेख उनके पुणे जैसे क्षेत्रों पर नियंत्रण और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान का संकेत देते हैं।

- सिक्के और प्रभाव: गौतमिपुत्र के सिक्के पूर्वी दक्षिण भारत तक पाए गए, और उन्होंने नहपाना के सिक्कों को पुनः ढाला, जो उनके प्रभाव को दर्शाता है।

- शासन का विस्तार: उनका शासन उत्तर में मालवा और सौराष्ट्र से लेकर दक्षिण में कृष्णा तक, और पूर्व में बेरार से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैला।

- विजय के दावे: उनके घोड़ों के तीन महासागरों से पानी पीने का बयान ट्रांस-विंध्यन भारत में व्यापक विजय के दावों को दर्शाता है।

- अंतिम वर्ष: उनके शासन के अंत तक, गौतमिपुत्र ने संभवतः कुछ क्षेत्रों को कार्दमक को हारकर खो दिया, जिन्हें उन्होंने पहले क्षहारतों से जीता था।

सताकर्णि I के तांबे के सिक्के

वसिष्ठिपुत्र पुलुमयी के समय के सिक्के, जिन्होंने गौतमिपुत्र का succession किया, आंध्र प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। यह माना जाता है कि पूर्वी क्षेत्रों पर उनके ध्यान के कारण, शक इस अवधि के दौरान अपने कुछ खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने में सफल रहे हो सकते हैं।

यज्ञश्री सताकर्णि: एक अवलोकन

- यज्ञश्री सताकर्णि सतवाहन वंश के एक महत्वपूर्ण राजा थे।

- उनके सिक्कों पर जहाजों की छवियाँ हैं, कुछ में एक मस्तूल है और अन्य में दो मस्तूल हैं।

- यह सुझाव देता है कि वे समुद्री गतिविधियों और व्यापार में शामिल थे।

- यज्ञश्री सताकर्णि ने शक के खिलाफ संघर्ष जारी रखा, जो उनके शासन के दौरान जारी संघर्षों को इंगित करता है।

- उन्हें संभवतः अपने वंश का अंतिम राजा माना जाता है जिसने दक्षिण के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों पर प्रभावी नियंत्रण रखा।

यज्ञश्री सताकर्णि के उत्तराधिकारी

- यज्ञश्री सताकर्णि के बाद आने वाले राजाओं में शामिल हैं:

- गौतमिपुत्र विजया सताकर्णि

- चंदा सताकर्णि

- वसिष्ठिपुत्र विजया सताकर्णि

- पुलुमवी

बाद के सतवाहन शासक

- सतवाहन वंश के कुछ बाद के शासक पुराणिक राजा-सूचियों में सूचीबद्ध नहीं हैं और केवल उनके सिक्कों के माध्यम से ज्ञात हैं।

- यह इंगित करता है कि इन शासकों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड कम प्रमुख हो सकता है लेकिन फिर भी वे वंश के इतिहास में एक भूमिका निभाते हैं।

सतवाहन वंश का अंत

- सतवाहन वंश का अंत मध्य-3वीं सदी CE में हुआ माना जाता है।

- साम्राज्य के टूटने के बाद, दक्षिण और आसपास के क्षेत्रों में कई नए शक्तियों का उदय हुआ, जिसमें शामिल हैं:

- दक्षिण में वाकटक

- मायसूर में कदंब

- महाराष्ट्र में अभिर

- आंध्र में इक्ष्वाकु

सतवाहन दावे और राजनीतिक वैधता

- सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों से वंश की दावा किया और ब्राह्मणिक वेदिक परंपरा के साथ स्वयं को जोड़ा।

- नाशिक से एक लेख, जिसे गौतमी बलाश्री को श्रेय दिया गया है, में गौतमिपुत्र सातकर्णी को "अद्वितीय ब्राह्मण" के रूप में वर्णित किया गया है, जिसने क्षत्रियों के गर्व को नीचा किया।

- यह सुझाव देता है कि सातवाहन राजाओं ने अपने ब्राह्मणिक प्रमाणपत्रों का उपयोग अपने शासन को वैधता प्रदान करने के लिए किया।

- दूसरे लेख में सातकर्णी I द्वारा किए गए महान वेदिक यज्ञों का उल्लेख इस बात का संकेत है कि ऐसे अनुष्ठान राजनीतिक वैधता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण थे।

मातृनामों का उपयोग

- सातवाहन राजाओं द्वारा मातृनामों (माँ से निकले नाम) का उपयोग उल्लेखनीय है।

- हालांकि, यह उनके समाज में मातृसत्ता या मातृवंशीय प्रणाली का प्रमाण नहीं देता।

प्रशासनिक संरचना और स्थानीय शासक

- "दक्षिणापथ के भगवान" के शीर्षक के बावजूद, यह माना जाता है कि सातवाहन पूरी तरह से पूरे डेक्कन को प्रशासनिक रूप से एकीकृत नहीं कर सके।

- शकों और कुषाणों की तरह, उनके पास अधीनस्थ प्रमुख और शासक थे जो उनकी राजनीतिक सत्ता को मान्यता देते थे।

- स्थानीय शासक जिन्हें महारथी और महाबोजा कहा जाता था, जो सातवाहन काल से पहले उभरे थे, को सातवाहन राजनीति में शामिल किया गया।

- कुरस, आनंदस और महारथी हस्ति जैसी परिवारों ने सातवाहन शासन की स्थापना के बाद भी प्रभावशाली बने रहे।

- सातवाहन साम्राज्य को बड़े प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया जिसे आहार कहा जाता था।

- गवर्नेंस के लिए विभिन्न अधिकारियों, जैसे अमात्य, महामात्र और महासेनापति, के साथ-साथ लेखकों और रिकॉर्ड रख रखने वालों की जिम्मेदारी थी।

- गांवों का प्रबंधन गांव के मुखियाओं (ग्रामिक) द्वारा किया जाता था, जो स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।

परिचय

भूमि दान के प्रारंभिक काल में, सतवाहन और क्षत्रप युग के अभिलेख शाही भूमि दान का दस्तावेजीकरण करते हैं, जो अक्सर कर छूट के साथ होते हैं।

प्रारंभिक अभिलेख और भूमि दान

- नानेघाट अभिलेख (1वीं शताब्दी BCE): यह अभिलेख नागानिका द्वारा लिखा गया है, जिसमें उल्लेख है कि गाँवों को महत्वपूर्ण श्रौत बलिदानों, जैसे कि अश्वमेध, के दौरान पुजारियों को दक्षिणा (अर्पण) के रूप में दिया गया था, जो उनके पति सताकर्णि I द्वारा किए गए थे।

- नाशिक गुफा अभिलेख (2वीं शताब्दी CE): उषावदात द्वारा लिखा गया यह अभिलेख 16 गाँवों का देवताओं और ब्राह्मणों को दान देने का वर्णन करता है। यह गुफा में निवास करने वाले बौद्ध भिक्षुओं को भोजन के लिए एक खेत के दान का भी रिकॉर्ड करता है।

- गौतमिपुत्र सताकर्णि का अभिलेख: यह अभिलेख, जो नाशिक गुफाओं से भी है, बौद्ध भिक्षुओं को खेत के दान का दस्तावेजीकरण करता है। इसमें भूमि के साथ जुड़े कुछ विशेष अधिकार और छूटों का उल्लेख है, जैसे कि:

- शाही सैनिकों द्वारा प्रवेश या विघटन का निषेध

- नमक के लिए खुदाई पर प्रतिबंध

- राज्य अधिकारियों के नियंत्रण से मुक्ति

- विभिन्न免疫ताओं (pariharas) का प्रदान करना

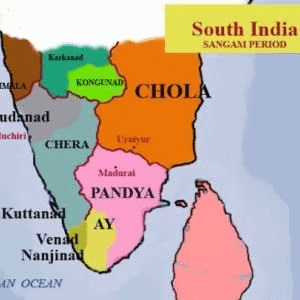

दक्षिण के दूरदराज के राजा और प्रमुख: चेर, चोल और पांड्य

- दक्षिण भारत में प्रारंभिक ऐतिहासिक काल को सामान्यतः 3वीं शताब्दी BCE के आसपास शुरू माना जाता है, हालांकि कोडुमानाल से हाल के पुरातात्त्विक निष्कर्ष 4वीं शताब्दी BCE में संभावित प्रारंभ का संकेत देते हैं।

- तमिलाकम के प्रारंभिक राज्य, जो तिरुपति पहाड़ियों (वेंगदाम) और प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे के बीच स्थित थे, समृद्ध कृषि संभावनाओं वाले क्षेत्रों में उभरे, जो विशेष रूप से चावल की खेती के लिए उपयुक्त थे।

चोल साम्राज्य

- कावेरी घाटी के निचले हिस्से में स्थित, जो वर्तमान में तमिल नाडु के तंजावुर और त्रिची जिले के बराबर है।

- राजधानी उरईयूर में।

पांड्य साम्राज्य

- तम्रपर्णी और वैगई नदियों की घाटियों में स्थित, जो वर्तमान तिरुनेलवेली, मदुरै, रामनाथ और दक्षिणी त्रावणकोर जिलों के साथ मेल खाता है।

- राजधानी मदुरै में।

चेरा साम्राज्य

- केरल के तट के साथ स्थित।

- राजधानी करुवूर, जिसे वांजी के नाम से भी जाना जाता है।

व्यापार नेटवर्क

- इन सभी साम्राज्यों ने उस समय के फलते-फूलते व्यापार नेटवर्क में सक्रिय भागीदारी की।चोल बंदरगाह: पुहार (कावेरीपुम्पट्टिनम) प्रमुख बंदरगाह था।पांड्य बंदरगाह: कोर्काई प्रमुख बंदरगाह था।चेरा बंदरगाह: टोंडी और मुचिरी महत्वपूर्ण बंदरगाह थे।

आंध्र और पांड्य देश के पंच-चिह्नित सिक्के

- शासक और प्रतीक: चेरा, चोल, और पांड्य kings को वेंडर के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ है ताज पहनाए गए राजा। प्रत्येक के पास शाही प्रतीकों जैसे कि डंडा, ढोल, और छाता होते थे। शक्ति के प्रतीक भी अद्वितीय थे: चोलों के लिए बाघ, चेरों के लिए धनुष, और पांड्यों के लिए मछली।

- मुखिया और आंतरिक संघर्ष: वेंडर के अलावा, कई मुखिया होते थे जिन्हें वेलिर कहा जाता था। यह अवधि आंतरिक संघर्ष से चिह्नित थी, जिसमें राजा और मुखिया अक्सर एक-दूसरे के खिलाफ लड़ाई करते थे, गठबंधन बनाते थे, और छोटे शासक अधिक शक्तिशाली लोगों को कर चुकाते थे।

- प्रारंभिक चेरा राजा: उदियंसजेरल को सबसे पहले ज्ञात चेरा राजा के रूप में मान्यता प्राप्त है। उनके पुत्र, नेदुंजेरल अदान, को एक प्रबल विजेता के रूप में चित्रित किया गया है जिन्होंने सात ताज पहनाए गए राजाओं को हराया और अधिराजा का खिताब प्राप्त किया। उनकी विजय को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया कि वह हिमालय तक पहुंची, जहाँ उन्होंने कथित रूप से चेरा धनुष का प्रतीक बनाया। उन्होंने एक चोल राजा के खिलाफ युद्ध किया, जिसका परिणाम दोनों प्रतिद्वंद्वियों की मृत्यु में हुआ।

- चेरा शक्ति का विस्तार: नेदुंजेरल अदान के भाई कट्टुवान को कोंगु पर विजय प्राप्त करने और चेरा प्रभाव को पूर्व और पश्चिम के महासागरों तक बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। अदान के एक पुत्र को एक अधिराजा के रूप में वर्णित किया गया है जिसने मुखिया जैसे अंजी के खिलाफ सैन्य विजय प्राप्त की और मलाबार क्षेत्र में नन्नन जैसे शासकों के खिलाफ अभियानों का नेतृत्व किया।

पांड्य

सेंगुत्तुवन, आदन के एक और पुत्र, ने मोकुर प्रमुख पर विजय प्राप्त की। सिलप्पादिकारम, जो संगम काल के बाद का एक ग्रंथ है, नन्नन के क्षेत्र में वियालुर पर उनकी विजय और कोंगु क्षेत्र में कोडुकुर किले के अधिग्रहण का वर्णन करता है। उन्होंने चोल उत्तराधिकार विवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक दावेदार का समर्थन करते हुए और नौ प्रतिद्वंद्वियों को समाप्त किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कनक की छवि बनाने के लिए पत्थर के लिए एक आर्य प्रमुख से लड़ाई की, जिसे गंगा में स्नान करने के बाद अपनी भूमि पर लौटाया।

- कुडक्को इलांजेरल इरुम्पोराई, संगम साहित्य में उल्लेखित अंतिम चेरा राजाओं में से एक, चोलों और पांड्याओं के खिलाफ विजय प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं। एक अन्य चेरा शासक, मंडारांजेरल इरुम्पोराई, जो 3वीं शताब्दी CE की शुरुआत में शासन करते थे, पांड्याओं द्वारा पकड़े गए लेकिन बाद में भागकर अपने राज्य में लौट आए।

- पुगलूर में 2वीं शताब्दी CE के इंसक्रिप्शन्स में इरुम्पोराई वंश के चेरा राजकुमारों की तीन पीढ़ियों का विवरण है, जो जैन भिक्षु के लिए एक चट्टान आश्रय के निर्माण का स्मरण करते हैं, इलंकातुन्को की ताजपोशी के दौरान, जो पेरेनकटुंकन का पुत्र और राजा आदन चेर इरुम्पोराई का पोता है। अंतिम उल्लेखित शासक को इलांजेरल इरुम्पोराई के रूप में पहचाना गया है। 3वीं शताब्दी CE के एडकल में इंसक्रिप्शन्स में चेरा राजाओं की एक अन्य शाखा के नाम दिए गए हैं।

- चोल राजा करिकाला अनेक वीरता के कार्यों से जुड़े हैं। पट्टुपट्टु में एक कविता उनके प्रारंभिक निष्कासन और कारावास का वर्णन करती है, इसके बाद उनकी भागने और राजा के रूप में पुनर्स्थापना का। करिकाला को विन्नी की लड़ाई में पांड्याओं, चेराओं और उनके सहयोगियों के एक गठबंधन को हराने के लिए सम्मानित किया गया, जहाँ 11 शासकों ने अपने ढोल खो दिए, जो शाही शक्ति का प्रतीक है। युद्ध में घायल चेरा राजा ने कथित तौर पर अनशन द्वारा बलिदान दिया। करिकाला की वीरता को वहैपरंडलई में उनकी विजय द्वारा और अधिक उजागर किया गया, जहाँ कई प्रमुखों ने अपनी छतरियाँ खो दीं, जो शाही प्रतीक हैं। ये विजय करिकाला की समकालीन राजाओं और प्रमुखों पर प्रभुत्व को दर्शाती हैं।

- एक अन्य प्रमुख चोल शासक टोंडैमैन इलांदिरैयन हैं, जो कांची से जुड़े हैं, या तो स्वतंत्र शासक के रूप में या करिकाला के अधीनस्थ के रूप में। एक कवि होने के नाते, उनके एक जीवित गीत में एक राजा के व्यक्तिगत चरित्र का प्रभावी शासन के लिए महत्व को रेखांकित किया गया है। बाद में, चोल साम्राज्य ने सिंहासन के लिए दो दावेदारों—नलंगिल्ली और नेदुंगिल्ली के बीच एक लंबे और विवादास्पद संघर्ष का सामना किया।

प्रारंभिक पांड्य राजा

- नेडियोन, पलशलई मुद्रा कुदुमी, और नेदुंजेलियन को पांड्य वंश के कुछ प्रारंभिक राजाओं के रूप में माना जाता है। कोवालन, सिलप्पादिकारम का नायक, नेदुंजेलियन के शासन के दौरान मरे जाने की संभावना है। यह राजा कथित तौर पर कोवालन की कहानी से जुड़े दुखद घटनाक्रम के कारण पछतावे में मरे गए।

- इसके बाद नेदुंजेलियन का एक अन्य राजा था, जो अपनी सैन्य विजय के लिए प्रसिद्ध है। यह बाद वाला नेदुंजेलियन कहा जाता है कि उसने युवा अवस्था में चोलों, चेराओं और पांच प्रमुखों के एक गठबंधन को पराजित किया, जिसमें चेरा राजा को पकड़ लिया।

- शोधकर्ता महादेवन सुझाव देते हैं कि यह नेदुंजेलियन संगम साहित्य में वर्णित समान नाम वाले दो राजाओं से पहले का हो सकता है।

- लगभग 1वीं शताब्दी BCE का एक इंसक्रिप्शन अलगरमलाई में पाया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम कालू (कटु) मारा नटन है, जो एक पांड्य राजकुमार या अधीनस्थ प्रतीत होता है।

शाही ढोल

राजाओं और कवियों के बीच संबंध

यह कविता संगम काल की कई कविताओं में से एक है जो राजाओं और कवियों के बीच गहरे संबंध को उजागर करती है।

- शाही ढोल (murachu) शाही घराने का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। इसे विशेष सामग्रियों से बनाया गया था और इसे पवित्र शक्ति से जोड़ा गया था।

- सुबह में राजा को जगाने के लिए, युद्ध के दौरान, और अन्य विशेष अवसरों पर ढोल बजाया जाता था।

- ढोल का अपमान करना एक गंभीर अपराध माना जाता था।

- इस कविता में कवि मोचिकीर्नरीन चेरामन तकातुर्वेरिंता पेरुंचेरालिरुम्पोरई, चेरा वंश के एक राजा की प्रशंसा करते हैं।

- कवि वर्णन करते हैं कि कैसे वह दुर्घटनावश शाही ढोल पर चढ़ गए और उसके नरम, फूलों से ढके सतह पर सो गए। जब राजा आए, तो उन्होंने गुस्सा होने और सजा देने के बजाय, धीरे-धीरे कवि को पंखा झलकर जगाया।

तमिल-ब्राह्मी लेखन मंगुलम में

प्रारंभिक शताब्दियों की तमिल-ब्राह्मी लेखन सामग्री तमिल नाडु में जैन भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए गुफाओं की खुदाई के प्रमाण प्रदान करती है। ये लेखन विभिन्न स्थानों पर पाए गए, जो इन गुफाओं को जैन तपस्वियों के लिए आश्रय और सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से राजाओं, मुखियाओं और अन्य व्यक्तियों द्वारा समर्पित किए जाने को दर्शाते हैं। लेखन में आमतौर पर दानदाताओं के नाम और गुफाओं के विशिष्ट स्थानों की सूची होती है।

- जैन भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए गुफाओं की खुदाई का अभ्यास इस अवधि में तमिल नाडु में जैन धर्म के बढ़ते प्रभाव और संरक्षण को दर्शाता है।

- जैन धर्म, जो तपस्विता और ध्यान पर जोर देता है, ने महत्वपूर्ण अनुयायियों को आकर्षित किया, और गुफा मठों की स्थापना ने जैन साधकों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया।

- ये लेखन न केवल प्रारंभिक ऐतिहासिक तमिल नाडु के धार्मिक परिदृश्य को उजागर करते हैं, बल्कि स्थानीय शासकों और अभिजात वर्ग की विविध धार्मिक परंपराओं का समर्थन करने में भूमिका को भी रेखांकित करते हैं।

- जैन भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए गुफाओं का दान करना उस समय के सामाजिक-धार्मिक ताने-बाने में ऐसे तपस्विता प्रथाओं के महत्व को दर्शाता है।

- चंपकलक्ष्मी (1996: 92-93) के अनुसार, संगम काल के दौरान शहरीकरण किसी राज्य की राजनीति के ढांचे के भीतर नहीं हुआ। वह तर्क करती हैं कि यह युग जनजातीय मुखियाओं या, अधिकतम, 'संभावनात्मक राजतंत्रों' द्वारा विशेषता था।

- चंपकलक्ष्मी का सुझाव है कि वेनदार (राजा) के पास कृषि भूमि पर सीमित नियंत्रण था और वे अपनी जीविका के लिए कर और लूट पर निर्भर थे। हालाँकि, लेखन, उन्नत साहित्य, शहरी केंद्र, विशेष व्यापार और दीर्घकालिक व्यापार के प्रमाण इसके विपरीत संकेत करते हैं।

- इस अवधि की कविताएं राजाओं द्वारा सोने, रत्नों, मुलम, घोड़ों, और हाथियों के भव्य उपहार देने का उल्लेख करती हैं, जो उनके संसाधनों पर भिन्न पहुंच और नियंत्रण को दर्शाती हैं।

- राजा दीर्घकालिक समुद्री व्यापार में विलासिता के सामानों के उपभोक्ता के रूप में शामिल थे और व्यापार बंदरगाहों के विकास में भूमिका निभाते थे, टोल और शुल्क लगाते थे।

- वंशानुगत सिक्कों के मुद्दों के स्पष्ट प्रमाण भी हैं।

गाँव और शहर

गाँव और कृषि:

- तमिलकम में गांवों और कृषि के बारे में जानकारी इस अवधि के दौरान शहरों के बारे में ज्ञात जानकारी की तुलना में सीमित है।

- जटकों में 30 से 1,000 कुलों (विस्तारित परिवारों) तक के गामों (गांवों) का उल्लेख है।

- कुछ गामों को विशेष व्यावसायिक समूहों जैसे कि बांस के कारीगर (नालाकार) और नमक बनाने वाले (लोनाकार) से जोड़ा गया है।

- मिट्टी के बर्तनों, बढ़ई, लोहार, वनवासियों, शिकारियों, पक्षी पकड़ने वालों और मछुआरों के गांवों का भी उल्लेख है, जिनमें से कुछ शहरों के निकट स्थित थे।

लिपियों और गांवों का जीवन:

- प्रारंभिक तमिल–ब्राह्मी लिपियाँ तमिलकम में गांवों के जीवन पर प्रकाश डालती हैं।

- वरिचियूर में 2वीं सदी BCE की एक लिपि 100 कलम चावल का दान दर्ज करती है।

- आलगरमलै में 1वीं सदी BCE की एक लिपि एक कोलुवानिकन (हल के हिस्सों के व्यापारी) का उल्लेख करती है।

- मुदालैकलम में 2वीं सदी BCE की एक लिपि को वेम्पिल गांव की सभा (उर) द्वारा एक तालाब के निर्माण का संदर्भ देने वाला माना जाता है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में गांव की सभा का संभवतः सबसे पुराना संदर्भ है।

संगहोली से पौधों के अवशेष

प्रारंभिक ऐतिहासिक अवधि के दौरान उपमहाद्वीप में बस्तियों की कृषि अर्थव्यवस्था पर पुरातात्त्विक डेटा सीमित है, केवल कुछ अपवादों के साथ जो अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

ए. के. पोखरिया और के. एस. सारस्वत ने पंजाब के लुधियाना जिले के संगहोली स्थल पर एक अध्ययन किया, जहां उन्होंने 'कुशान' आवासीय स्तरों (लगभग 100–300 CE) की 28 खाइयों से 300 से अधिक पौधों के नमूने एकत्र किए।

उनके विश्लेषण से, उन्होंने विभिन्न फसल पौधों, मसालों, फलों, और एक रंगाई पौधे के कार्बनाइज्ड अवशेषों की पहचान की, जिसमें शामिल हैं:

अनाज फसलें

- चावल (Oryza sativa)

- जौ की दो किस्में:

- Hordeum vulgare emend. Bowden

- Hordeum vulgare Bowden var. nudum

- गेंहू (Triticum)

- ज्वार (Sorghum bicolor Moench)

दालें

चने (Cicer arietinum), फील्ड मटर (Pisum arvense), दालें (Lens culinaris Medik), घास मटर (Lathyrus sativus), हरी मूंग (Vigna radiata Wilczek), काली मूंग (Vigna mungo Hepper), कौआ मटर (Vigna unguiculata Walp.), घोड़ा मटर (Dolichos biflorus)।

तेल के बीज

फील्ड ब्रासिका (Brassica juncea Czern और Coss.), तिल (Sesamum indicum, til).

फाइबर फसले

कपास (Gossypium arboreum G. herbaceum).

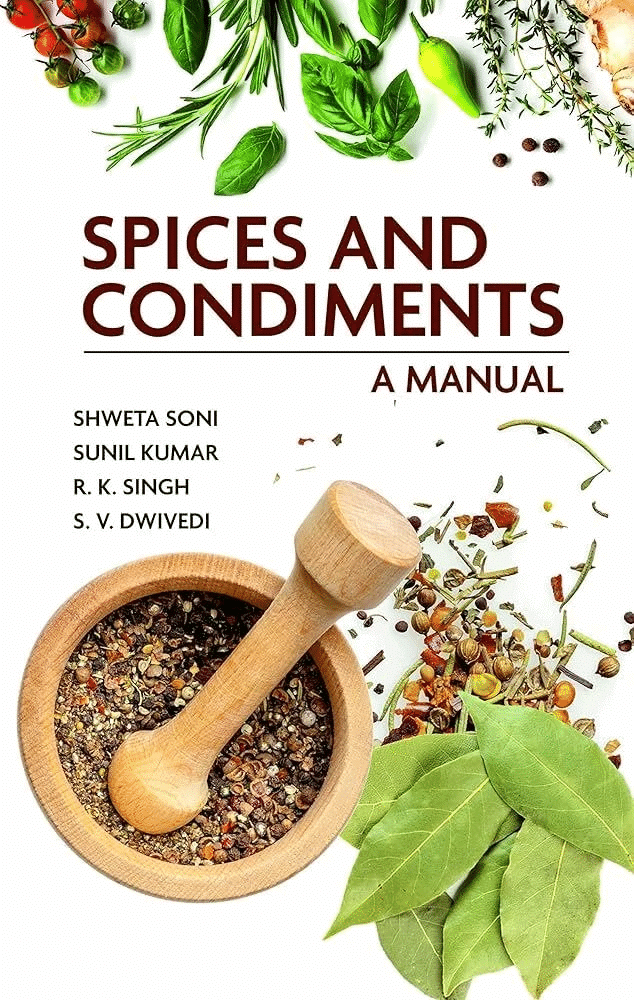

मसाले और चटनी

मेथी (Trigonella foenum-graecum), धनिया (Coriandrum sativum), जीरा (Cuminum cyminum), काली मिर्च (Piper nigrum).

फruits

खजूर (Phoenix sp.), आंवला (Emblica officinalis), बेर (Zizyphus nummularia), शरीफा (Annona squamosa), अखरोट (Juglans regia), बादाम (Prunus amygdalus Batsch), अंगूर/किशमिश (Vitis vinifera), जामुन (Syzygium cumini), फालसा बेरी (Grewia),Soapnuts (Sapindus cf. emarginatus Vahl./trifoliatus/laurifolius Vahl.), हरड़ (Terminalia chebula Retz.).

रंगाई पौधा

उत्तर-पश्चिम के शहर

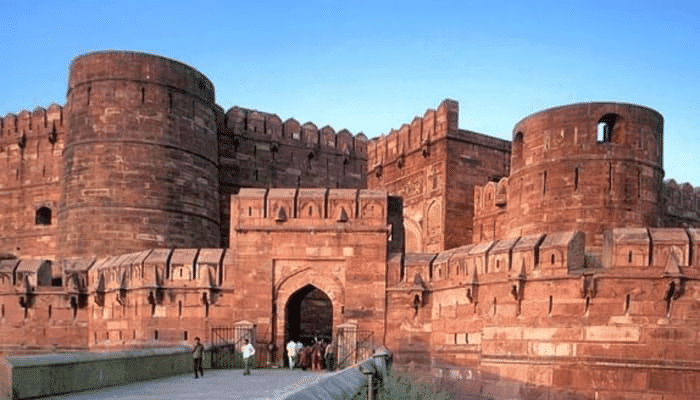

- पुष्कलावती, जो चरसदा के स्थल पर स्थित है, इस अवधि में एक महत्वपूर्ण शहर था। यह लगभग 4 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे ग्रेक-रोमन लेखन में Peucelaotis या Proclais के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि यह वह स्थान था जहाँ फ़िलिप को एलेक्ज़ंडर के खिलाफ विद्रोह के कारण एक मकदूनियन गार्द तैनात करना पड़ा।

- यह शहर इंडो-ग्रीक अवधि के दौरान महत्वपूर्ण था, लेकिन कुशाना अवधि में कुछ हद तक घट गया क्योंकि पुरुषपुर (आधुनिक पेशावर) की प्रमुखता बढ़ी। फिर भी, पुष्कलावती एक प्रमुख व्यापार केंद्र बना रहा।

- प्रारंभिक बस्ती : चरसदा में Bala Hisar टीले पर बस्ती का प्रमाण 6वीं सदी BCE का है। 4वीं सदी BCE तक, बस्ती विकसित हो गई थी और इसे मिट्टी की सुरक्षा दीवारों और खाई द्वारा सुरक्षित किया गया था।

- शैखान टीला खुदाई : हवाई फोटोग्राफी ने एक आयताकार योजना के साथ, समानांतर सड़कों और घरों के ब्लॉकों के साथ एक शहर का खुलासा किया, जिसमें एक बड़ा गोलाकार ढांचा था, संभवतः एक बौद्ध स्तूप। खुदाई से पता चला कि यहाँ 2वीं सदी BCE के मध्य से 3वीं सदी CE के मध्य तक बस्ती थी।

- घर की संरचनाएँ : पहले के घर पत्थर के दीवारों से बने थे, जबकि कुशाना काल के घर मिट्टी की ईंटों से बनाए गए थे। विभिन्न प्रकार के घरों की पहचान की गई, जिसमें एक केंद्रीय चूल्हा और एक आंगन के साथ तीन तरफ के कमरे वाला एक घर शामिल था।

- टैक्सिला और सर्काप : टैक्सिला में, 2वीं सदी BCE की शुरुआत में एक नया शहर सर्काप स्थापित किया गया, जो चेसबोर्ड पैटर्न में सड़कों और संरचनाओं के साथ ग्रिड योजना द्वारा चिह्नित था। खुदाई से सात आवासीय स्तरों का पता चला, जो प्राचीन-इंडो-ग्रीक से शाका-परथियन चरण तक फैले हुए थे। 1वीं सदी BCE में, शहर का विस्तार हुआ, जिसमें एक पत्थर की सुरक्षा दीवार और एक विशाल उत्तरी द्वार शामिल था।

1वीं सदी BCE से मध्यकालीन युग तक की पत्थर की masonry

सर्काप शहर को एक मुख्य सड़क द्वारा विभाजित किया गया था, जिसने इसे दो भागों में बाँट दिया। सड़क के किनारे विभिन्न संरचनाएँ थीं, जिनमें घर, छोटे स्तूप, और कम से कम दो पहचाने गए तीर्थस्थान शामिल थे।

घर

- सिरकाप में घरों का निर्माण पत्थर की चट्टान और कीचड़ से प्लास्टर किए गए थे।

- अधिकतर घर खुले आंगनों के चारों ओर व्यवस्थित थे, औसतन 1,395 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के साथ।

- एक विशेष बड़े घर में चार आंगन और तीस से अधिक कमरे थे।

- आभूषण और धातु के कलाकृतियों की उपस्थिति से पता चलता है कि इस शहर के इस भाग में धनी व्यक्ति निवास करते थे।

- मुख्य सड़क की ओर facing कमरे संभवतः दुकानों के रूप में कार्य करते थे।

- खुदाई किए गए स्थल के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, मार्शल ने एक संस्थान की पहचान की, जिसे उन्होंने महल माना।

टैक्सिला की स्थापना

- 1st सदी CE के अंत में, कुशानों ने टैक्सिला में एक नया शहर स्थापित किया, जिसे Sirsukh के नाम से जाना जाता है, जो सिरकाप के उत्तर-पूर्व में लगभग एक मील की दूरी पर है।

- Sirsukh में खुदाई सीमित रही है, लेकिन पत्थर की चट्टान की एक दीवार का एक हिस्सा खोजा गया है, जिसमें नियमित अंतराल पर अर्ध-गोल किला हैं।

- किलेबंद क्षेत्र के भीतर, दो खुले आंगन और जुड़े हुए कमरे पहचाने गए हैं, जो संभवतः एक बड़े भवन का हिस्सा हैं।

पाठों में उल्लिखित अन्य शहर

- सगला (सकला) : आधुनिक सियालकोट के साथ पहचाना गया, यह शहर इंडो-ग्रीक राजा मेनंदर की राजधानी थी और एक व्यापारिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था।

- पुरुषपुर : इसे अस्थायी रूप से पेशावर के साथ पहचाना गया है, इस बस्ती के लिए सीमित पुरातात्विक प्रमाण हैं, apart from शाह-जी-की-ढेरी पर प्राप्त अवशेष स्तूप की खुदाई, जिसे कणिष्क के शासनकाल से जोड़ा गया है।

- पटाला : ग्रीक इतिहासकारों द्वारा सिंध डेल्टा में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में उल्लेखित, पटाला को अस्थायी रूप से बहमानाबाद के साथ पहचाना गया है, हालांकि यह पहचान अभी भी अनिश्चित है।

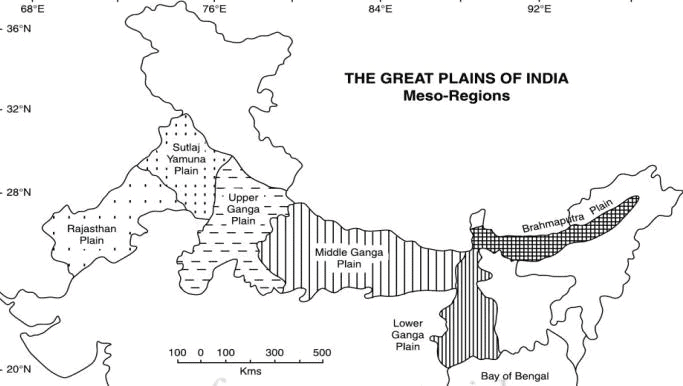

इंडो-गंगा विभाजन और ऊपरी गंगा घाटी

इंडो-गंगा विभाजन और ऊपरी गंगा घाटी में 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के अवशेष विभिन्न स्थलों पर खोजे गए हैं।

पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित सुनैत (प्राचीन सुनेत्रा) में हड़प्पा काल के अंत से लेकर बस्ती के प्रमाण मिलते हैं। इस स्थल पर काल IV, जो लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का है, में एक जला हुआ ईंट का घर पाया गया, जिसमें शामिल हैं:

- आंगन: एक केंद्रीय आंगन।

- कमरे: पीछे की ओर दो कमरे, जिनमें एक रसोई, बाथरूम और अनाज भंडारण कक्ष शामिल हैं।

- सीढ़ियाँ: दो मंजिला संरचना के संकेत।

- नालियाँ: उन्नत नालियों की व्यवस्था।

- सेवकों के क्वार्टर: तीन ओर मिट्टी के झोपड़े, संभवतः सेवकों के क्वार्टर के रूप में उपयोग किए जाते थे।

सुनैत से 30,000 यौधेय मुद्रा के साँचे, साथ ही कई मुहरें और सीलिंग भी मिली हैं।

- संगोल: पंजाब का एक अन्य स्थल, इस काल के अवशेषों को दर्शाता है, जिसमें प्रारंभिक ईस्वी सदी का एक स्तूप और मथुरा कला के 117 स्कल्पचर शामिल हैं।

- अग्रोहा: हिसार जिले (हरियाणा) में, 3वीं-4वीं सदी ईस्वी के दौरान ईंट की संरचनाओं के साथ प्रारंभिक ऐतिहासिक निवास का प्रमाण है।

- कर्ण का किला: काल I NBPW चरण से संबंधित है, जबकि काल II प्रारंभिक ईस्वी सदी की कई संरचनात्मक अवस्थाओं को दर्शाता है।

हस्तिनापुर: (मेरठ जिला, उत्तर प्रदेश)

हस्तिनापुर में चौथा काल लगभग 2 शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3 शताब्दी CE के अंत तक फैला हुआ है।

- मिट्टी के बर्तन में पहिए पर घुसेरे गए लाल बर्तन शामिल हैं, जिनमें विभिन्न रूप जैसे कटोरे, नलिका वाले बेसिन, और सूक्ष्म फूलदान शामिल हैं। इन पर स्टैम्प किए गए और खुदाई किए गए डिज़ाइन जैसे मछलियाँ, पत्ते, और ज्यामितीय पैटर्न हैं।

- इस बस्ती में योजना दिखाई देती है, जिसमें जलाए गए ईंटों के घर और सात संरचनात्मक उप-चरण शामिल हैं।

- उपकरणों में आयरन और तांबे की वस्तुएं, एक पत्थर का घुमावदार आटा पीसने वाला, खुदी हुई हाथी दांत कीHandles, और कच्ची मिट्टी की आकृतियाँ शामिल हैं, जिनमें एक उल्लेखनीय टुकड़ा बोधिसत्व मैत्रेय का कच्चा मिट्टी का शरीर है।

- मथुरा और यौधेय शासकों के सिक्के, साथ ही कुशान सिक्कों की नकलें भी मिली थीं।

मound का खुदाई किया गया हिस्सा

पुराना किला, दिल्ली: काल II और III

- काल II: 2–1 सदी ईसा पूर्व

- काल III: 1–3 सदी ईस्वी

- दोनों काल शहरी समृद्धि को दर्शाते हैं जिसमें महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधियाँ शामिल हैं।

वास्तु विकास

- प्रारंभिक घर: क्वार्ट्जाइट मलबे से बने, जो कीचड़ के मोर्टार में सेट हैं।

- बाद के घर: मिट्टी की ईंट और जली हुई ईंट से निर्मित।

- घर के फर्श: सामान्यतः राम की गई मिट्टी से बने; कुछ मिट्टी की ईंटों से पक्के थे।

कलाकृतियों की समृद्धि

- टेराकोटा सामान: पूर्व के स्तरों की तुलना में मात्रा और गुणवत्ता में उल्लेखनीय रूप से समृद्ध।

- इसमें पशु और मानव आकृतियाँ, मनका, चमड़े के रगड़ने वाले, बलिदान टैंक के टुकड़े, और क्रूसिबल शामिल हैं।

- टेराकोटा की पट्टिकाएँ विभिन्न आकृतियों को दर्शाती थीं, जिसमें युगल, यक्ष-यक्षी जोड़े, महिला आकृतियाँ, एक ल्यूट वादक, और हाथी सवार शामिल थे।

अन्य खोजें

- हड्डी के बिंदु और हाथी दांत के हैंडल का एक छोटा टुकड़ा।

- ब्राह्मी लिपि में नामों के साथ मुहरें और सीलिंग (जैसे, पटिहाक, स्वातिगुता, उशसेना, और थिया)।

- कुशान और यौधेय काल के ताम्र सिक्के।

अतिरिक्त स्थल

- मंडोली और भोगरह: दिल्ली में लगभग 200 ईसा पूर्व–300 ईस्वी के व्यावसायिक स्तर और कलाकृतियाँ भी पाई गईं।

पुराना किला: विभिन्न कालों की दीवारें

पिछले अध्याय में, हमने अत्रांजिकेरा में NBPW काल IV के बारे में चर्चा की, जिसे चार उप-चरणों में विभाजित किया गया है: IVA, IVB, IVC, और IVD। यहाँ, हम काल IVC (लगभग 350–200 ईसा पूर्व) और IVD (लगभग 200–50 ईसा पूर्व) पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसके दौरान बस्ती एक नगर में विस्तारित हुई।

काल IVC (लगभग 350–200 ईसा पूर्व)

- इस काल में, भवन निर्माण की गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और जलाए गए ईंटों का उपयोग बढ़ा।

- इस काल के पुरातात्विक निष्कर्षों में ईंट की दीवारें, फर्श, नालियाँ, गोदाम, एक अनाजागार, और मिट्टी के छल्ले वाले कुएँ शामिल हैं।

- इस स्थल की किलाबंदी संभवतः काल IVC के दौरान बनाई गई थी और इसे चार चरणों में मजबूती और नवीनीकरण किया गया।

काल IVD (लगभग 200–50 ईसा पूर्व)

- इस काल में महत्वपूर्ण संरचनात्मक अवशेषों की खोज हुई, जिसमें एक अर्धवृत्ताकार मंदिर शामिल है।

- यह मंदिर एक टूटे हुए पट्टिका के साथ संबंधित था, जिसमें गजा-लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी को हाथी के साथ दिखाया गया था।

- इस काल के दौरान स्थल पर कई बाढ़ की घटनाएँ भी हुईं।

मथुरा: एक अवलोकन

- मथुरा हस्तकला गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा, विशेष रूप से वस्त्रों में, और व्यापार का भी केंद्र था।

- यह बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और प्रारंभिक हिंदू धर्म से संबंधित एक धार्मिक केंद्र भी था।

- कुशान साम्राज्य की दक्षिणी राजधानी के रूप में, मथुरा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बन गया।

काल III (2वीं–अंतिम 1st सदी ईसा पूर्व)

इस अवधि में मथुरा की श्रृंखला ने शहरी विशेषताओं में एक स्पष्ट वृद्धि दिखाई।

- सिरेमिक संग्रह में मुख्यतः लाल बर्तन थे, साथ ही कुछ ग्रे बर्तन भी शामिल थे।

- जले हुए ईंटों की संरचनाओं की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हुई।

- इस अवधि के टेरेकोटा और अन्य शिल्प वस्तुओं में शैलिक परिष्कार था।

- इस अवधि में कई शिलालेखित सिक्के, मुहरें और मुहरनुमा वस्तुएँ भी पाई गईं।

अवधि IV (1-3 शताब्दी CE)

- इस अवधि में, किला की दीवार, जो पिछले अवधि में अनुपयोगी हो गई थी, को मजबूत किया गया, विस्तारित किया गया, और एक आंतरिक किले के साथ जोड़ा गया।

- इस अवधि के लाल बर्तनों में चित्रित और छापे गए डिज़ाइन वाले बर्तन शामिल थे, जबकि उच्च गुणवत्ता वाले लाल चमकदार बर्तनों की मात्रा अधिक सीमित थी, जिसमें छिड़काव करने वाले जैसे वस्त्र शामिल थे।

सोनख: एक समान प्रवृत्ति

- सोनख से प्राप्त पुरातात्विक खोजें इस अवधि के दौरान शहरी जटिलता और परिष्कार की समान प्रवृत्ति को दर्शाती हैं।

टेराकोटा पट्टिका

अयोध्या (जो उत्तर प्रदेश के फ़ैज़ाबाद जिले में स्थित है) में की गई खुदाई में इस अवधि की संरचनात्मक अवशेष और कलाकृतियाँ मिली हैं। उत्तरी काले चमकदार बर्तन (NBPW) के अंतिम चरण में, जलती हुई ईंटों और टेराकोटा रिंग कुंडों से बने घर पाए गए। अब तक खोजी गई सबसे प्राचीन जैन छवियों में एक जैन संत की ग्रे टेराकोटा आकृति शामिल है, जिसका अनुमान है कि यह 4वीं या 3री शताब्दी ईसा पूर्व की है।

- बाद की परतों में विभिन्न वस्तुएं मिलीं, जिसमें पंच-चिन्हित सिक्के, अनुप्रयुक्त और अपंजीकृत ढाले सिक्के, अंकित ताम्र सिक्के, और कई टेराकोटा मुहरें शामिल हैं। रुलेटेड वेयर की उपस्थिति पूर्वी भारत के साथ व्यापार संबंधों को दर्शाती है, जहाँ इस प्रकार की बर्तन बड़ी मात्रा में पाई जाती है। 2002–03 में अयोध्या में की गई हाल की खुदाई की रिपोर्ट में 2 से 1 शताब्दी ईसा पूर्व (अवधि II) के आसपास की अवधि के कई कलाकृतियों का उल्लेख है।

- इनमें विभिन्न प्रकार के बर्तन जैसे काले-चमकदार, लाल, और ग्रे वेयर, और टेराकोटा वस्तुएं जैसे मानव और पशु की आकृतियाँ, चूड़ियों के टुकड़े, एक गेंद, एक पहिया, और एक टूटी हुई मुहर शामिल हैं जिसमें ब्राह्मी अक्षर "सा" आंशिक रूप से पढ़ा जा सकता है।

- अन्य खोजों में एक पत्थर का सैडल क्वर्न और ढक्कन का टुकड़ा, एक कांच की मणि, एक हड्डी की बाल पिन, एक उकेरने वाला, और हाथी दांत के पासे शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एक पत्थर और ईंट की संरचना की पहचान की गई। 1 से 3 शताब्दी CE (अवधि III) की परतों में लाल बर्तन, मानव और पशु की टेराकोटा आकृतियाँ, चूड़ियों के टुकड़े, एक टेराकोटा वोटिव टैंक, कांच की मणियाँ, और ताम्र एंटीमनी रॉड मिलीं।

- इस अवधि में और बाद में, 22 कोर्स वाली एक विशाल ईंट की संरचना का पता चला। सृंगवेरपुर (जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में है) में, बस्ती का आकार 2 शताब्दी ईसा पूर्व में अपने चरम पर पहुंच गया। खुदाई में अंतिम शताब्दियों ईसा पूर्व का एक जटिल ईंट टैंक परिसर उजागर हुआ। बी. लाल (1993) का प्रस्ताव है कि यह टैंक, जो प्रभावशाली इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता है, संभवतः बढ़ती बस्ती के लिए पीने का पानी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था, क्योंकि इसका पूर्वी भाग अब गंगा नदी के निकट नहीं था।

- नदी से पानी को एक चैनल के माध्यम से टैंक में redirected किया गया। इसके अतिरिक्त, कुशान काल के एक संरचनात्मक परिसर का पता चला, जिसमें एक गलियारे द्वारा विभाजित दो अनुभाग थे। इस परिसर में एक कमरे में एक छोटा ताम्र कटोरा मिला, जिसमें बीज और दालों के अवशेष थे।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|