संवाद और नवाचार, लगभग 200 ईसा पूर्व–300 ईस्वी - 3 | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

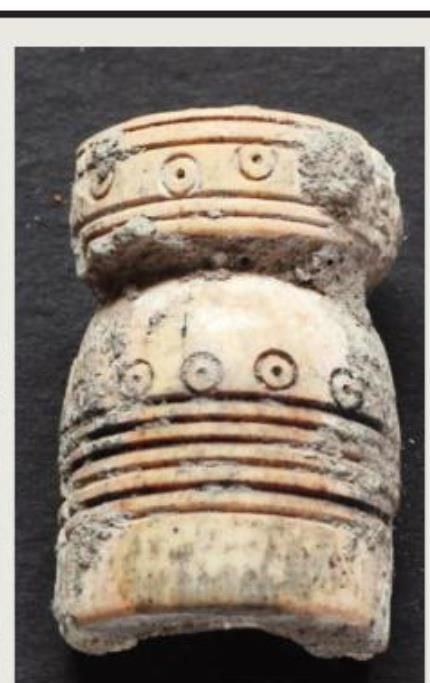

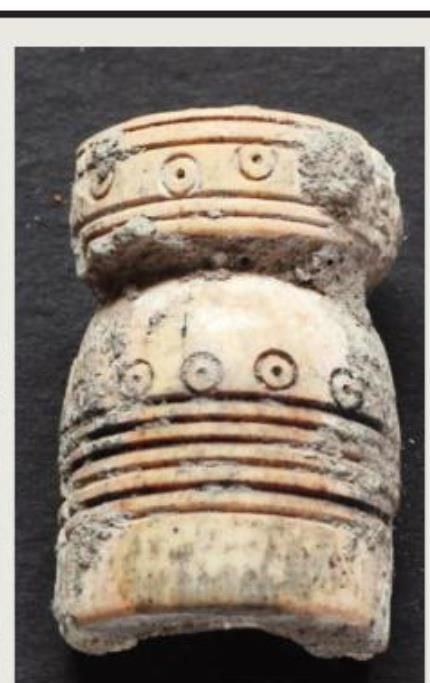

मानव आकार का बर्तन

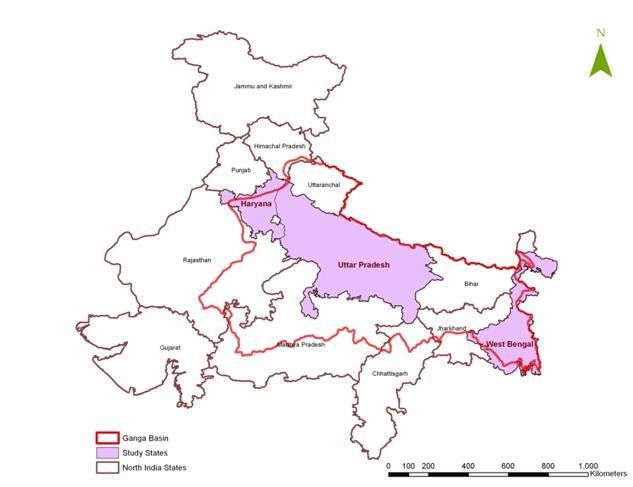

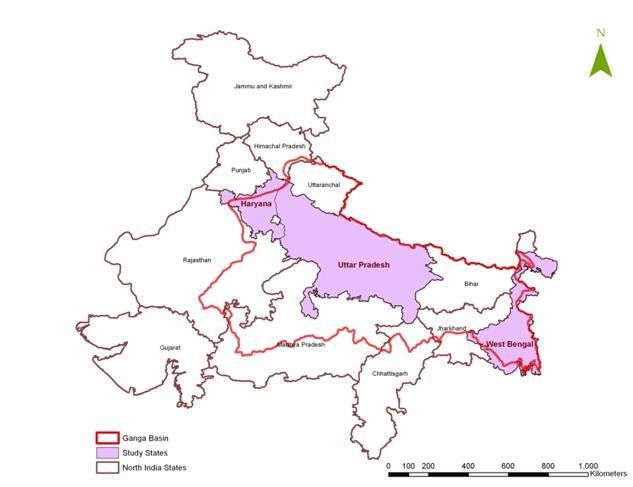

पिछले खंड में, हमने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में बस्तियों पर एर्दोसी के अनुसंधान पर चर्चा की, जिसमें अवधि I और II की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब, चलिए अवधि III और IV में गहराई से प्रवेश करते हैं, जिन्हें क्रमशः 350-100 ईसा पूर्व और 100-300 ईस्वी के आसपास प्रारंभ में दिनांकित किया गया था। हालाँकि, एर्दोसी ने बाद में अवधि III के लिए तारीखों को संशोधित कर 400-100 ईसा पूर्व किया ताकि यह उपलब्ध रेडियोकार्बन तिथियों और अन्य विद्वानों के सुझावों के साथ बेहतर मेल खा सके।

अवधि III के दौरान, अवधि II में देखे गए रुझानों का निरंतरता के साथ कुछ नए विकास भी हुए। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि बस्तियों का विस्तार वनाच्छादित ऊँचाई वाले क्षेत्रों में हुआ, जो नदी के किनारों से दूर थे। इस अवधि में बस्तियों की एक नई पांचवीं श्रेणी का उदय भी हुआ, जिसका प्रतिनिधित्व चार स्थलों द्वारा किया गया, जिनका आकार 3.46 से 5.15 हेक्टेयर तक था। शहरों का एक नेटवर्क बनना शुरू हुआ, जिसमें कौशांबी सबसे बड़ा स्थल था और कई अन्य शहर, जैसे कर, श्रींगवेरपुर, झूसी, भीटा, रह, लछ्छगिरी और तुसरान बिहार, 19 से 50 हेक्टेयर के बीच थे। प्रमुख बस्तियाँ नदियों के किनारे स्थित थीं, जो लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर थीं, जो स्पष्ट रूप से बस्तियों की एक स्पष्ट श्रेणी को दर्शाती हैं। विशेष रूप से, कौशांबी इस अवधि में एक प्रमुख किलाबंद शहर के रूप में विकसित हुआ, जिसकी अनुमानित अधिग्रहित क्षेत्रफल 150 हेक्टेयर थी, जिसमें लगभग 24,000 लोगों की जनसंख्या थी। किलाबंद दीवारों के ठीक बाहर भी बस्तियों के माउंड थे, जो अतिरिक्त 50 हेक्टेयर को कवर करते थे, और कुल अनुमानित जनसंख्या लगभग 32,000 थी।

इलाहाबाद जिले में, अवधि IV (100 ईसा पूर्व-300 ईस्वी) ने पांच गुना बस्ती श्रेणी को जारी रखा और शहरी समृद्धि में एक चरम बिंदु का संकेत दिया। कौशांबी का अधिग्रहित क्षेत्र और जनसंख्या स्थिरता से बढ़ी, जिसमें किलाबंद क्षेत्र के भीतर लगभग 200 हेक्टेयर का अधिग्रहण था, जो लगभग 32,000 लोगों की जनसंख्या का समर्थन करता था। सुरक्षा को मजबूत किया गया, और दीवारों के बाहर का अधिग्रहण घटा, हालाँकि कुल अधिग्रहित क्षेत्र लगभग 226 हेक्टेयर तक बढ़ गया, जिसमें लगभग 36,000 की जनसंख्या थी। पुरातात्विक खोजों, जैसे तीर के सिर और 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कंकाल, युद्ध और विनाश के उदाहरणों को इंगित करते हैं। कौशांबी के पूर्वी गेट के बाहर, एक ईगल के आकार में बने ईंट के वेदी के अवशेष मिले, जो जानवरों और मानव हड्डियों के साथ जुड़े थे, जिसमें एक खोपड़ी शामिल थी। जी. आर. शर्मा ने सुझाव दिया कि यह वेदी पुरुषामेधा, मानव बलिदान अनुष्ठान के लिए उपयोग की गई थी। इस अवधि के दौरान ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बस्तियों के विस्तार का रुझान जारी रहा। जबकि कौशांबी की जनसंख्या बढ़ी, कानपुर जिले में जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण मंदी आई, जिससे शहरों और गाँवों के बीच का अंतर बढ़ गया।

मध्य और निचला गंगा घाटी और पूर्वी भारत

सहेत-महेत (प्राचीन श्रावस्ती)

अवधि II (ईस्वी सन् के अंतिम शताब्दियाँ): इस अवधि में मिट्टी और ईंटों की दीवार का निर्माण हुआ।

जेतवना मठ: इस स्थल की खुदाई में मौर्य काल के स्तूप, मठ और तीर्थ स्थल मिले।

धरोहर संदूक: एक स्तूप में हड्डियों के टुकड़े, सोने की चादर और एक चांदी की पंच-चिह्नित सिक्का मिला।

कुशान काल के निष्कर्ष: इस अवधि के एक आयताकार टैंक और एक मठ परिसर की पहचान की गई।

राजघाट

अवधि II (लगभग 200 ईसा पूर्व-1वीं शताब्दी ईस्वी): इस अवधि में एक पूर्व संरचनात्मक चरण था जिसमें दो कमरे, एक इनर कक्ष, एक बाथरूम और एक कुआं शामिल था। एक बाद के चरण में एक टेराकोटा रिंग कुआं मिला।

अवधि III (1 से 3वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक): इस अवधि ने स्थल के सबसे समृद्ध चरण का संकेत दिया।

खैरादिह

स्थान: सरयू नदी, बलिया जिला, पूर्वी उत्तर प्रदेश।

निष्कर्ष: प्रारंभिक शताब्दियों के अवशेष, जिसमें एक सड़क, गलियाँ, दो कमरे का घर और एक भूमिगत संरचना शामिल हैं।

गंवरिया (बस्ती जिला, पूर्वी उत्तर प्रदेश)

अवधि III और IV: क्रमशः शुंग और कुशान काल के लिए जिम्मेदार।

बसारह (प्राचीन वैशाली, मुजफ्फरपुर जिला, बिहार)

खुदाई वाले अनुभाग: किलाबंदियों सहित।

अवधि I: 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व।

अवधि II: लगभग 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व।

अवधि III: ‘कुशान-गुप्त’ (3-4वीं शताब्दी ईस्वी)।

राजतिलक टैंक: इसे 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिच्छवी का राजतिलक टैंक माना गया।

कट्रागढ़ (मुजफ्फरपुर जिला, बिहार)

शुंग काल का किलाबंदन: तीन संरचनात्मक चरणों की पहचान की गई।

चमप (भागलपुर जिला, बिहार)

किलाबंदी: ईंट की दीवार से मजबूत बनी।

पाटना

अपसिदल तीर्थ स्थल: 100-300 ईस्वी के आसपास का अपसिदल तीर्थ स्थल के अवशेष।

महास्थंगढ़ (बोगरा जिला, बांग्लादेश): 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की एक शिलालेख महास्थंगढ़ को प्राचीन पंड्रनगर से जोड़ता है, जो प्राचीन पंडवर्द्धन की राजधानी थी। यह स्थल लगभग 185 हेक्टेयर में फैला है और उत्तर काले चिकनी बर्तन (NBPW) चरण से 12वीं/13वीं शताब्दी ईस्वी तक निरंतर निवास का प्रदर्शन करता है। प्रारंभिक ऐतिहासिक शहर में एक किलाबंद आयताकार क्षेत्र (5000 × 4500 फीट) था, जो विशाल किलाबंदियों और तीन पक्षों पर एक गहरी खाई के चारों ओर था, जिसमें करतोया नदी पश्चिमी और उत्तरी किनारे के कुछ हिस्सों को घेरती थी। यहाँ NBPW बर्तनों और पंच-चिह्नित एवं ढाले हुए तांबे के सिक्कों जैसे कलाकृतियाँ मिलीं। चक्रबर्ती (2006: 324) ने वारी बटेश्वर और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच व्यापार संबंधों को उजागर किया, यह सुझाव देते हुए कि महास्थान का स्थान बारिंद और भागीरथी क्षेत्रों, बिहार के मैदानों, तिब्बत और असम की ब्रह्मपुत्र घाटी के साथ व्यापार मार्गों को सक्षम बनाता था। असम और दक्षिण चीन के बीच म्यांमार के माध्यम से एक संबंध हो सकता था।

बंगरह (दक्षिण दिनाजपुर जिला, पश्चिम बंगाल): पर्णभव नदी के किनारे स्थित स्थल ने 1800 × 1000 फीट का एक बस्ती का पता लगाया है, जिसे किलाबंदियों और तीन पक्षों पर खाई से घेर दिया गया है। पांच सांस्कृतिक चरण मौर्य काल से लेकर मध्यकालीन युग तक फैले हुए हैं, जिसमें 200 ईसा पूर्व-300 ईस्वी के चरण में शहरी समृद्धि का उल्लेख है। प्रारंभिक मिट्टी की किलाबंदी ईंट की दीवारों से बदल दी गई, और जल निकासी, गंदे पानी के गड्ढे और जल निकासी के बने अवशेष मिले। बंगरह को कोटिवार्षा के रूप में पहचाना गया, जो एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र है।

तामलुक (प्राचीन तम्रालिप्ति, मिदनापुर जिला, पश्चिम बंगाल): तामलुक, जो रुपनारायण नदी के किनारे स्थित है, भारतीय, ग्रीको-रोमन, और चीनी स्रोतों में उल्लेखित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अवधि II (3/2वीं शताब्दी ईसा पूर्व) और अवधि III (1-2वीं शताब्दी ईस्वी) के अवशेषों में एक ईंट का टैंक और टेराकोटा रिंग कुएँ शामिल हैं। प्रारंभिक शताब्दियों के कलाकृतियों में जलने वाली ईंटों की संरचनाएँ, घूमने वाली वस्तुएँ, बारीक टेराकोटा आकृतियाँ, सिक्के, मुहरें, सीलिंग, मनके और ब्राह्मी, खरोष्ठी, और संभवतः दोनों लिपियों का मिश्रण में लेखन के प्रमाण शामिल हैं।

चंद्रकेतुगरह (पश्चिम बंगाल): एक और प्रारंभिक ऐतिहासिक स्थल, यहाँ विवरण दिए गए सामग्री में नहीं हैं।

सारनाथ के 'कुशान-गुप्ता' स्तर से लाल स्पॉटेड बर्तन और छिड़काव करने वाला

चंद्रकेतुगरह: चंद्रकेतुगरह एक पुरातात्त्विक स्थल है जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के बरनागर शहर के निकट स्थित है। यह प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण शहरी बस्ती थी, विशेष रूप से अपने व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जानी जाती थी। इस स्थल ने विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ प्रदान की हैं, जिनमें बर्तन, टेराकोटा आकृतियाँ, और शिलालेख शामिल हैं, जो इसके वाणिज्य और हस्तशिल्प के केंद्र के रूप में महत्व को दर्शाता है। विभिन्न प्रकार के मनकों की उपस्थिति, जैसे कि सैंडविच किए गए कांच के मनके और सोने की पत्तियों वाले कांच के मनके, यह सुझाव देते हैं कि चंद्रकेतुगरह व्यापक व्यापार नेटवर्क का एक हिस्सा था, जो इसे मिस्र, भूमध्य सागर और रोम जैसे दूरदराज के क्षेत्रों से जोड़ता था। गंगा नदी के किनारे स्थित इस स्थल का सामरिक स्थान प्राचीन काल में इसे एक प्रमुख शहरी केंद्र के रूप में विकसित होने में सहायक था।

केंद्र और पश्चिमी भारत

राजस्थान: रैरह के स्थल ने 3/2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईस्वी और बाद के तिथियों के अवशेष प्रकट किए हैं। खुदाई में टेराकोटा रिंग कुएँ और संरचनाओं की दीवारें मिलीं। सांभर में भी 3/2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं। नगरी ने लगभग 400 ईसा पूर्व से निवास के प्रमाण प्रदान किए हैं।

केंद्रीय भारत: बेश नगर, जो बेश और बेतवा नदियों के संगम पर स्थित है, शुंगों की पश्चिमी राजधानी थी और उत्तर भारत को डेक्कन और पश्चिमी बंदरगाहों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था। खुदाई में वासुदेव मंदिर के अवशेष मिले। उज्जैन: अवधि IIIA (लगभग 200 ईसा पूर्व-500 ईस्वी) में लाल बर्तन और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ मिलीं, जिनमें मनके, चूड़ियाँ, लटकन, कान की सजावट, टेराकोटा के खेल के पात्र, एंटीमनी की छड़ें, हाथी दांत की कंघियाँ, और मिट्टी के बुलेट शामिल हैं। कश्यत्रपों, कुशानों और बाद की राजवंशों के सिक्के मिले, साथ ही रोमन सम्राट ऑगस्टस हैड्रियान का सिक्का ढालने वाला एक सिक्का भी। विशेष रूप से, चैल्सेडनी मनके के निर्माण के प्रमाण भी मिले।

पवाया (प्राचीन पद्मावती): प्रारंभिक शताब्दियों के अवशेषों में विभिन्न प्रकार के टेराकोटा और उत्कृष्ट पत्थर की मूर्तियों, जैसे कि यक्ष मानिभद्र और एक नाग आकृति की छवियाँ शामिल हैं। 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक ताड़ का पूंछ भी खोजा गया है जो देवता शंकरशान के साथ जुड़ा हुआ है।

डेक्कन के शहर और कस्बे: डेक्कन क्षेत्र में प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी चरण को मुख्य रूप से पुरातत्त्व के माध्यम से पुनर्निर्मित किया गया है, क्योंकि पाठ्य साक्ष्य की कमी है। इतिहासकार अलोका पराशर का तर्क है कि डेक्कन को अक्सर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पुल के रूप में देखा जाता है, जबकि वहाँ के सांस्कृतिक विकास को अन्य क्षेत्रों से सभ्यता के गुणों के प्रसार के रूप में समझाया जाता है।

क्षेत्रीय ध्यान: डेक्कन में कुछ क्षेत्रों पर असमान ध्यान दिया गया है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ अशोक के शिलालेख या बौद्ध संरचनाएँ हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों को हाशियाकृत माना गया है।

डेक्कन के उपक्षेत्र: डेक्कन को उत्तरी, केंद्रीय, पूर्वी और दक्षिणी उपक्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, प्रत्येक का अपना सांस्कृतिक प्रक्रिया और अनुक्रम है। पराशर ने दक्षिणी और केंद्रीय डेक्कन के बीच के अंतरों पर जोर दिया है, साथ ही इन क्षेत्रों के भीतर स्थलों के बीच भी।

दक्षिणी डेक्कन: दक्षिणी डेक्कन में, हॉलूर जैसे स्थलों में उल्लेखनीय नवपाषाण-तांबे के युग या प्रारंभिक लौह युग के मेगालिथिक निवास की उपस्थिति है, जो अक्सर महत्वपूर्ण प्रारंभिक ऐतिहासिक अवशेषों की कमी करते हैं। दूसरी ओर, चंद्रवैली, बनवासी, वडगाँव-माधवपुर, और सन्नाटी जैसे कई बड़े प्रारंभिक ऐतिहासिक स्थलों में नवपाषाण-तांबे के युग या प्रारंभिक लौह युग के पूर्ववर्ती निवास की कमी है।

केंद्रीय डेक्कन: केंद्रीय डेक्कन में मौर्य उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रारंभिक ऐतिहासिक स्थलों जैसे पेड्डाबंकुर, कोटालिंगला, धुलिकट्टा, पोलाकोंडा, और कदंबापुर में प्री-शातवाहन अवधि के निवास के प्रमाण मिलते हैं, जो हमेशा मेगालिथिक अवशेषों से जुड़े नहीं होते हैं।

कोटालिंगला: पड्डवागु और गोदावरी नदियों के संगम पर स्थित 50-हेक्टेयर का माउंड, कोटालिंगला में किलेबंद बस्ती के चारों ओर एक मिट्टी का किला था। चार निवास स्तरों की पहचान की गई, जिसमें से दूसरा प्रारंभिक शताब्दियों ईस्वी का था। साइट पर कई प्री-शातवाहन और शातवाहन सिक्के पाए गए।

धुलिकट्टा: यह 18-हेक्टेयर का माउंड हुस्सानिवागु नदी के दाएँ किनारे पर स्थित है और एक किलेबंद नगर है जिसे मिट्टी की किलेबंदी दीवारों से बंद किया गया है। यहाँ एक महल परिसर, नियमित आवासीय संरचनाएँ, और अनाज की भंडार भी मिलीं। एक निकटवर्ती बौद्ध स्तूप, जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, साइट के महत्व को बढ़ाता है।

पेड्डाबंकुर: धुलिकट्टा से 10 किमी पूर्व स्थित, यह 30-हेक्टेयर का अनकिला माउंड कई आवासीय संरचनाएँ प्रकट करता है जिनकी नींव ईंट और मिट्टी-पर-चट्टान-रुबल के आधार पर है। यहाँ गड्ढे, कुएँ, सोखने वाले गड्ढे और जल निक{ "error": { "message": "This model's maximum context length is 128000 tokens. However, your messages resulted in 204234 tokens. Please reduce the length of the messages.", "type": "invalid_request_error", "param": "messages", "code": "context_length_exceeded" } }

|

125 videos|399 docs|221 tests

|