उभरते क्षेत्रीय संरचनाएँ, लगभग 600–1200 ईस्वी - 4 | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

हिंदू सम्प्रदाय

जब शंकर लिख रहे थे, उस समय अद्वैता वेदांत अधिकतर अद्वैवाद के बारे में था, न कि ईश्वरवाद के। हालाँकि, लोकप्रिय प्रथा में लोग अधिकतर ईश्वरवादी पूजा में लगे हुए थे, जिससे भक्ति सिद्धांत का उदय हुआ। हिंदू धर्म में, जबकि सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, और ब्रह्मा जैसे कई देवताओं की पूजा की जाती थी, वैष्णव, शैव, और शक्त cult प्रमुख बन गए। इस अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में मंदिरों की संख्या और फैलाव में वृद्धि हुई। इन मंदिरों में पाए गए शिल्पकला ने देवताओं के प्रदर्शनों की एक विस्तृत विविधता और भारत में फैली एकीकृत प्राणियों के रूपों के प्रणाली को प्रदर्शित किया।

- इस समय के शाही लेखन में सम्प्रदायिक शीर्षकों का उल्लेख होने लगा, और राजाओं ने मंदिर निर्माण को प्रोत्साहित करने में सक्रिय भूमिका निभाई, कुछ मंदिर विशेष शाही परिवारों के साथ निकटता से जुड़े हुए थे।

- हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि शाही संरक्षण इन धार्मिक संस्थानों के लिए समर्थन का एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत नहीं था। पहले की तरह, कई गैर-शाही समूहों ने भी धार्मिक कारणों के लिए दान किया।

- एक स्तर पर, विष्णु, शिव, और शक्ति जैसे देवताओं का भक्तों द्वारा विशेष पूजा का केंद्र बनना, जो उन्हें सर्वोच्च देवता मानते थे।

- दूसरे स्तर पर, ये देवता अन्य देवताओं के बड़े समुदाय का हिस्सा थे। सर्वोच्च देवता में विश्वास रखते हुए अन्य देवताओं की उपस्थिति को स्वीकार करना, जिसे मोनोलैट्री कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

- इसीलिए, मुख्य देवता के अलावा, हिंदू मंदिरों में अक्सर विभिन्न अन्य देवताओं के प्रदर्शनों को भी शामिल किया जाता है।

विष्णुवाद और शैववाद

- विष्णु के दस अवतारों का सिद्धांत संभवतः प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि के दौरान मानकीकृत हुआ, जैसा कि ग्रंथों और मंदिर की मूर्तियों से स्पष्ट है।

- पंचरत्न ग्रंथों ने विष्णु के व्यूहों (उत्सर्जनों) का विस्तार किया, संख्या को चार से बढ़ाकर चौबीस किया।

- कृष्ण, दिव्य गोपाल, विष्णुवाद में एक केंद्रीय पात्र बन गए। उनके जीवन और कारनामों का विवरण हरिवंश और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है, विशेष रूप से पुस्तक 10, जिसे कृष्ण-चरित कहा जाता है।

- भागवत पुराण, जो संभवतः 9वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में रचित हुआ, कृष्ण के जीवन का वर्णन करता है, जिसमें उनके पालक माता-पिता नंद और यशोदा के साथ बचपन, ब्रज में गोपाल का जीवन, और उनके चमत्कारिक कार्य शामिल हैं।

- राधा और कृष्ण के बीच प्रेम कहानी, विशेष रूप से गोपियों (गोपियों) का कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण भक्ति में भक्त और भगवान के संबंध का उपमा है।

- प्रारंभिक ग्रंथ जैसे मत्स्य, वराह, और लिंग पुराण में राधा का उल्लेख है, लेकिन वह 12वीं शताब्दी की कविता गीत-गोविंद में प्रमुखता पाती हैं, जो राधा और कृष्ण के प्रेम को व्यक्त करती है।

- इस विषय को बाद के ब्रह्मवैवर्त पुराण में और विकसित किया गया है।

‘दुर्गा’ मंदिर, ऐहोले

- ऐहोले में स्थित ‘दुर्गा मंदिर’, जो लगभग 725–730 CE में चालुक्य राजा विजयादित्य के शासन काल में निर्मित हुआ, एक निकटवर्ती किले के नाम पर रखा गया है और यह देवी दुर्गा को समर्पित नहीं है।

- मंदिर में एक अर्ध गोलाकार रूप है जिसमें अप्स के बाहरी पक्ष के साथ एक परिक्रामी मार्ग है।

- मंडप (हॉल) और बरामदा द्रविड़ वास्तुकला शैली को दर्शाते हैं, जबकि शिखर (टॉवर) नागरा शैली का एक रूपांतर है।

- मंदिर के अंदर, छोटे गर्भगृह में एक गोलाकार पीछे और एक उठी हुई वृत्ताकार वेदी है।

- मुख्य देवता की मूल छवि को एक अनजान समय पर हटा दिया गया था।

दुर्गा मंदिर की संरचना

मंदिर के चारों ओर परिक्रामी मार्ग, या प्रदक्षिणा-पथ, एक गैलरी के साथ है जिसमें 28 चौकोर स्तंभ हैं, जो पर्याप्त हवा और प्रकाश की अनुमति देते हैं। गैलरी की आंतरिक दीवार में 11 niches हैं जो पिलास्टर द्वारा फ्रेम किए गए हैं, जिसमें राहत मूर्तियों का प्रदर्शन है, जिनमें से केवल सात बचे हैं। ये राहतें चालुक्य काल की उत्कृष्ट कृतियाँ मानी जाती हैं और इनमें विभिन्न विषयों का चित्रण किया गया है, जिसमें शामिल हैं:

- शिव नंदी के साथ

- विष्णु अपने नरसिंह अवतार में

- विष्णु गरुड़ पर

- विष्णु अपने वराह अवतार में

- दुर्गा महिषासुरमर्दिनी

- हरी-हरा (विष्णु और शिव का संयोजन)

cultic affiliation

- दुर्गा मंदिर की पंथनिष्ठा की पहचान करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ उपलब्ध हैं।

- आमतौर पर, इस क्षेत्र के शैव मंदिरों में एक नंदी मंडप होता है, जो यहाँ अनुपस्थित है, यह संकेत करता है कि यह एक शिव मंदिर नहीं है।

- इसी तरह, देवी पर ध्यान की कमी यह सुझाव देती है कि यह एक देवी मंदिर भी नहीं है।

- इस अवधि के वैष्णव मंदिरों में आमतौर पर विशेष रूप से वैष्णव विषय होते हैं, जिससे यह संभावना कम हो जाती है कि यह एक विष्णु मंदिर था।

- कई कला इतिहासकारों का मानना है कि दुर्गा मंदिर आदित्य (सूर्य) के लिए समर्पित था।

- इसका सबूत मंदिर के प्रवेश द्वार पर सूर्य देव की एक छवि और एक द्वार लेखन है, जो मंदिर को आदित्य के लिए समर्पित बताता है।

- संरचना पर सूर्य देव की कई अन्य प्रतिमाएँ भी पाई गई हैं।

- हालांकि इसे सूर्य मंदिर के रूप में समझा जा सकता है, फिर भी ऐहोल का दुर्गा मंदिर कई दृष्टियों से अद्वितीय है।

मूर्तिकला की चित्रण और भक्ति प्रथाएँ

विष्णु और उनके अवतार

- भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में विष्णु के विभिन्न अवतारों की मूर्तियाँ पाई गई हैं।

- विष्णु को अक्सर देवी लक्ष्मी (धन की देवी), सरस्वती (ज्ञान की देवी), और भूमि देवी (पृथ्वी की देवी) के साथ दर्शाया गया है।

वैष्णव भक्ति

वैष्णव भक्ति दक्षिण भारत में आलवारों के भजनों के माध्यम से विशेष रूप से जीवंत हो गई, जो भगवान विष्णु की प्रशंसा में भक्ति गीतों की रचना करते थे। कई मंदिर और प्रतिमाएँ जो वैष्णववाद को समर्पित हैं, माना जाता है कि ये प्रारंभिक मध्यकालीन काल के दौरान बनाई गई थीं।

शैव पूजा और दार्शनिक स्कूलों का उदय

- शिव पूजा की बढ़ती लोकप्रियता ने शैववाद के भीतर विभिन्न दार्शनिक स्कूलों के उदय को जन्म दिया, जैसे कि शैव सिद्धांत, कश्मीर शैववाद, और विराशैव परंपरा।

- ये स्कूल समान विचार साझा करते हैं और आगम को प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं, जो शिव के स्वयं के उपदेशों को मानते हैं।

आगम

- आगम को विभिन्न शैव परंपराओं के अनुयायियों द्वारा पवित्र ग्रंथ माना जाता है, जो शिव के उपदेशों को समाहित करते हैं और केवल चुनिंदाinitiates के लिए होते हैं।

- ये ग्रंथ संभवतः 400 से 800 CE के बीच तमिल-भाषी क्षेत्र में उत्पन्न हुए थे।

मुख्य सिद्धांत

- आगम भक्ति (भक्ति) को सबसे महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं, इसके साथ ज्ञान (ज्ञान), अनुष्ठान (क्रिया), और योगिक अभ्यास (चार्य) पर जोर देते हैं।

- हालांकि ये वेदिक परंपरा को स्वीकार करते हैं, लेकिन शैव भक्ति को वेदिक बलिदानों पर प्राथमिकता देते हैं।

अनुष्ठान और मंदिर

- आगम घर और मंदिर पूजा के लिए अनुष्ठान निर्धारित करते हैं, मुख्यतः शैव मंत्रों का उपयोग करते हैं, जिसमें कुछ वेदिक मंत्र भी शामिल हैं।

- वे धार्मिक चित्र बनाने और मंदिरों का निर्माण करने के लिए दिशा-निर्देश भी प्रदान करते हैं।

- शैव सिद्धांत दक्षिण भारत का एक प्रमुख शैव दार्शनिक स्कूल है। यह तीन शाश्वत सिद्धांतों को मान्यता देता है: भगवान (शिव), ब्रह्मांड, और आत्माएँ।

- माना जाता है कि शिव ने अपनी इच्छा और शक्ति (शक्ति) के माध्यम से संसार का निर्माण किया।

- यह स्कूल वेदों, आगमों, और संतों के भजनों की प्राधिकृति को स्वीकार करता है लेकिन वेदिक परंपरा की व्याख्या शैव भक्ति के दृष्टिकोण से करता है।

- कश्मीर शैव स्कूल अपने अद्वितीय या अद्वैत दार्शनिकता के लिए जाना जाता है, जो यह मानता है कि आत्मा (व्यक्तिगत आत्मा) और संसार शिव के साथ समान हैं।

- ब्रह्मांड को शिव की रचनात्मक शक्ति के माध्यम से निर्मित एक प्रकट रूप के रूप में देखा जाता है, जो एक दर्पण में परछाई के समान है।

- शक्ति दिव्य के नारी पहलू का प्रतिनिधित्व करती है।

- इस स्कूल के मौलिक ग्रंथों में शिवसूत्र शामिल हैं, जो माना जाता है कि शिव ने ऋषि वासुगुप्त को 8वीं या 9वीं शताब्दी में प्रकट किए थे।

- इस परंपरा के प्रमुख व्यक्ति अभिनवगुप्त, उत्पल, और रामकांत हैं, जिन्होंने इसके दार्शनिक सिद्धांतों को आगे बढ़ाया।

शक्ति पूजा

देवी-महात्म्य, जो लगभग 7वीं सदी में मार्कंडेय पुराण में जोड़ा गया, देवी की प्रशंसा करता है और उसकी विजयों को बताता है, जैसे कि भैंस दानव महिषासुर को हराना। इस पाठ में स्तोत्र शामिल हैं जो उसकी विभिन्न रूपों और शक्तियों का जश्न मनाते हैं, जैसे नारायणि-स्तुति, जो सृष्टि को बनाए रखने में उसकी भूमिका को उजागर करता है।

देवी अपने भविष्य के अवतारों की भविष्यवाणी करती है, जो इस बात का वादा करती है कि वह पृथ्वी पर बुराई से लड़ने के लिए लौटेगी, जो भगवद गीता के विषयों के समान है।

देवी महिषा के दानव का वध करने वाली

- दुर्गा-सप्तशती, जिसमें 700 श्लोक हैं, मार्कंडेय पुराण में देवी की प्रशंसा करती है और उसकी कई विजयों को बताती है। एक विशेष उदाहरण में, देवी की भैंस दानव महिषा के साथ भयंकर लड़ाई का वर्णन है। इस चित्रण में, उसे दुर्गा महिषासुरमार्दिनी के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है महिष दानव का वध करने वाली दुर्गा।

- दुर्गा महिषासुरमार्दिनी की केंद्रीय छवि, जो देवी का सबसे सामान्य चित्रित रूप है, सामान्य युग (CE) के प्रारंभिक सदियों में स्थापित हुई। हालाँकि, इन व्यापक चित्रात्मक दिशानिर्देशों के भीतर, प्राचीन कारीगरों ने विवरणों और चित्रणों के बारे में व्यक्तिगत विकल्प बनाए, जिससे उनके निर्माण को एक अद्वितीय स्पर्श मिला।

- दुर्गा महिषासुरमार्दिनी की कुछ सबसे उल्लेखनीय मूर्तियाँ प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि के कारीगरों द्वारा बनाई गई थीं।

देवी की मूर्तिकला चित्रण मूल विषय पर भिन्नताएँ दिखाती हैं। ये भिन्नताएँ शामिल हैं:

- हाथों की संख्या: देवी के चित्रण में हाथों की संख्या भिन्न हो सकती है।

- सिंह को सवारी या साथी के रूप में: कुछ मूर्तियों में, सिंह उसकी सवारी के रूप में दिखाया गया है, जबकि दूसरों में, यह उसके साथ चित्रित किया गया है।

- भैंस दानव का चित्रण: भैंस दानव कुछ चित्रणों में एक पूरे जानवर के रूप में दिखाई दे सकता है, जबकि अन्य में, उसे आधा मानव और आधा जानवर के रूप में चित्रित किया गया है।

- शक्ति बनामGrace: कुछ चित्रण देवी की शक्ति और साहस पर जोर देते हैं, जबकि अन्य उसकी मृदुता और स्त्रीत्व को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करते हैं।

दुर्गा महिषासुरमार्दिनी के सबसे आकर्षक चित्रणों में से एक ऐहोल के विरुपाक्ष मंदिर में एक निचे में पाया जाता है। यह नक्काशी अपनी गहरी राहत के कारण अद्वितीय है, लगभग त्रि-आयामी प्रभाव प्राप्त करती है। इस चित्रण में, दानव को भैंस के सींगों के साथ मानव के रूप में दिखाया गया है, जो दृश्य के नाटकीय प्रभाव को बढ़ाता है।

देवी दुर्गा को एक शक्तिशाली और गतिशील मुद्रा में चित्रित किया गया है, उसके पैर के नीचे उसका सिर दबा हुआ है। उसके हाथ एक लयबद्ध तरीके से स्थित हैं, जो उसकी शक्ति और सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं। वह बिना प्रयास के अपनी तलवार चलाते हुए, दानव के शरीर को काटती है। शिल्पकार ने एक ऐसा चित्रण बनाया है जो न केवल सुंदर और यथार्थवादी है, बल्कि शक्ति का भी अनुभव कराता है।

उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों से वास्तु और मूर्तिकला के अवशेष देवी दुर्गा की व्यापक पूजा का संकेत देते हैं, साथ ही मातृकाओं और योगिनियों की संबंधित संप्रदायों का भी। मातृकाएँ, जिनकी संख्या आमतौर पर सात या आठ होती है, अध्याय 9 में वर्णित हैं। योगिनियाँ, जो अंततः 64 के रूप में पहचानी गईं, ग्रंथों में देवी की लड़ाइयों में उसकी सहायक या अवतार के रूप में चित्रित की गई हैं। प्रमुख योगिनियाँ मातृकाओं के साथ पहचानी गईं।

इस अवधि से, पूर्वी भारत में कई हाथों वाली दुर्गा की छवियों की प्रचुरता है। तमिलनाडु में, देवी को एक हिरण के साथ जोड़ने का विशिष्ट चित्रात्मक विशेषता है। चोल काल के दौरान कई मंदिरों में, देवी को निशुम्भमार्दिनी के रूप में चित्रित किया गया है, जो दानव निशुम्भ का वध करती है। सप्त मातृकाओं और योगिनियों की पूजा भी पूर्वी भारत में प्रचलित थी। उड़ीसा में, कई मातृका छवियाँ जाजपुर के आसपास पाई गई हैं, और योगिनियों को समर्पित हाइपैथ्रल मंदिर राणिपुर झारियाल और हिरापुर में स्थित हैं।

भारत में प्रारंभिक मध्यकालीन शिलालेख विभिन्न स्थानीय देवियों का उल्लेख करते हैं, जैसे उड़ीसा में विराजा और स्तंभेश्वरी, और असम में कामाख्या। पुराणिक परंपरा ने इन स्थानीय देवी संप्रदायों को महादेवी के विभिन्न अवतारों के रूप में एकीकृत किया। कुनाल चक्रवर्ती के शोध ने यह दिखाया है कि बंगाल में, ब्राह्मणवाद और स्वायत्त देवी पूजा की एक मजबूत परंपरा के बीच की बातचीत ने एक सांस्कृतिक संश्लेषण की ओर अग्रसर किया जो देवी पूजा को प्राथमिकता देता है। मत्स्य पुराण में महादेवी के 108 नामों की सूची दी गई है, जबकि कूर्म पुराण में उसे 1,000 नामों से पुकारा गया है।

कलिका पुराण, जो प्रारंभिक मध्यकालीन काल का एक महत्वपूर्ण शक्त पाठ है, देवी पूजा के विविध रूपों को दर्शाता है। देवी को उसके प्रिय और भयानक रूपों में वर्णित किया गया है। उसके शांत (शांत) रूप में, वह एक मजबूत यौन चरित्र रखती है, जबकि उसके रौद्र (भयंकर) रूप में, उसकी पूजा शवदाहगृह में सबसे अच्छी होती है। पुराण में पूजा के दक्षिना-भाव (सही विधि) और वाम-भाव (बाईं विधि) का विवरण दिया गया है, जिनमें दोनों पर तंत्रिका प्रभाव है, जिसमें बाद वाला अधिक मजबूत है। सही विधि में नियमित अनुष्ठान और कर्मकांड शामिल हैं, जिनमें पशु और मानव बलिदान शामिल हैं, जबकि बाईं विधि में शराब, मांस, और यौन अनुष्ठान शामिल हैं। कलिका पुराण दुर्गा पूजा के लोकप्रिय त्योहार के बारे में भी विवरण प्रदान करता है।

दक्षिण भारतीय भक्ति: आलवार और नयनमार्स

मध्यकालीन प्रारंभिक अवधि के दौरान, दक्षिण भारत में आलवार और नयनमार संतों ने वैष्णव और शैव भक्ति को एक नई दृष्टि और अभिव्यक्ति दी। उनका दृष्टिकोण तमिल भूमि, भाषा, और संस्कृति में गहराई से निहित था। संस्कृत में "भक्ति" शब्द का उद्भव "भज" धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है साझा करना या भाग लेना। इस संदर्भ में, "भक्त" वह है जो दिव्य में भाग लेता है। हालांकि, आलवार और नयनमार द्वारा अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तमिल शब्द "अनबु" है, जिसका अर्थ है प्रेम। भक्ति की अवधारणा या इसके तमिल संस्करण "पत्ति" का विकास बाद में हुआ। भक्त और भगवान के बीच का संबंध पारस्परिक माना जाता था, जिसमें "अरुल" भगवान के भक्त के प्रति प्रेम को दर्शाता है।

- दक्षिण भारतीय भक्ति की उत्पत्ति अंतिम संगम कविता और परिपATAL और पट्टुपट्टु के तत्वों में देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए, तिरुमुरुक्करुप्पटकै भगवान मुरुगन का वर्णन करते हुए उनके मिथक को उजागर करने वाली विशेषण प्रदान करता है और भक्तों को उनके लिए विशेष मंदिरों में जाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

- ज़वेलेबिल (1977) ने उल्लेख किया कि भक्ति कविता की औपचारिक संरचना तानिपट्टल में निहित है, जो कि अकम और पुरम कविताओं में पाई जाने वाली एकल बर्दिक छंद हैं।

- यहाँ पर नायकों की कविताओं के पाटन सेटिंग के साथ भी संबंध हैं, जहाँ ध्यान राजा की प्रशंसा से भगवान की प्रशंसा की ओर स्थानांतरित होता है, उनसे उद्धार की प्रार्थना करता है।

- परंपरागत रूप से, 12 आलवार और 63 नयनमार थे, जिनके भजन आज भी मंदिरों में गाए जाते हैं। संतों की पूजा की जाती है, जो चोल काल से चली आ रही प्रथा है।

- नयनमार की छवियाँ या चित्र आमतौर पर मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर के हॉल में पाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है।

- विष्णु मंदिरों में आलवार की छवियों के लिए अलग-अलग श्राइन होते हैं। हालांकि, कुछ संतों की ऐतिहासिकता के संबंध में कुछ अनिश्चितता है, जिससे उनके जीवनवृत्तियों में तथ्य और मिथक को अलग करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

- पुरुष संत न तो एकांतवासी थे और न ही तपस्वी; वे समाज का हिस्सा थे, और अधिकांश विवाहित थे। महिला संतों की परिस्थितियाँ, जैसा कि बाद में चर्चा की जाएगी, भिन्न थीं।

परिचय: आलवार और नयनमार कविता

- आलवार और नयनमार की कविता में भगवान के प्रति गहरी और उत्साही भक्ति का प्रदर्शन विभिन्न अंतरंग और तीव्र तरीकों से किया गया है।

- कवियों ने अपने deity को कई भूमिकाओं में कल्पित किया, जैसे मित्र, माँ, पिता, गुरु, शिक्षक, और दूल्हा।

- पुरुष संत अक्सर एक नारी दृष्टिकोण अपनाते थे, भगवान के साथ एक प्रेमी या दुल्हन की तरह मिलन की लालसा व्यक्त करते थे। उदाहरण के लिए, मणिक्कवाचकर ने अपने भगवान को शाश्वत दूल्हे के रूप में संदर्भित किया, जबकि नम्मालवार ने भगवान की अत्यधिक पुरुषत्व का वर्णन किया, जिससे भक्त अपनी खुद की पुरुषता को खो देता है।

भक्ति में महिला आवाज

- भक्ति के पुरुष वस्तुओं के बावजूद, पूर्ण प्रेम और समर्पण व्यक्त करने के लिए महिला आवाज का उपयोग विशेष रूप से उपयुक्त माना गया, यह देखते हुए कि लिंग भूमिकाएँ प्रचलित थीं।

- कुछ उदाहरण हैं जहाँ महिला संतों ने अपनी भक्ति व्यक्त करने में पुरुष आवाज अपनाई।

नयनमार और शैव परंपरा

- नयनमार एक सम्मानजनक शब्द है। शैव संतों ने अपने आपको "अतियार" (सेवक) या "तोंटार" (गुलाम) के रूप में संदर्भित किया, जो शिव के सेवक या गुलाम के रूप में उनकी आत्म-धारणा को दर्शाता है।

- 63 नयनमारों में से तीन संत—संबंदर, अप्पार, और सुंदarar—विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं और कभी-कभी मंदिरों में विशेष तीर्थों में housed होते हैं, अक्सर मणिक्कवाचकर की छवि के साथ।

शैव कवि-संतों का ऐतिहासिक संदर्भ

- शैव कवि-संतों के समुदाय की अवधारणा 8वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय की है, जब सुंदarar ने तिरुत्तोंडर तोकई लिखा, जिसमें 62 नयनमारों की सूची दी गई।

- 10वीं शताब्दी की शुरुआत में, नांबी आंदर नांबी ने तिरुत्तोंडर तिरुवंतई की रचना की, जिसमें इन संतों की संक्षिप्त जीवनी दी गई और सुंदarar का नाम सूची में जोड़ा गया।

- 12वीं शताब्दी के मध्य में संकलित "पेरियापुराणम" ने संतों के जीवन की कहानियाँ एकत्रित कीं और यह तिरुमुराई कैनन की 12वीं पुस्तक बनती है। "तेवरम", गीतों का एक संग्रह, इस बड़े काम का हिस्सा है।

भगवान और भक्त के बीच संबंध

- शैव भक्ति में, भगवान और भक्त के बीच का संबंध अक्सर मालिक और दास के रूप में वर्णित किया जाता है। मनिक्कवाचाकर की कविताएँ अक्सर भगवान के सामने 'पिघलने' के अनुभव को दर्शाती हैं, जो शरीर और भौतिक स्थिति की उपेक्षा पर जोर देती हैं। यहाँ उत्साही पूजा का वर्णन किया गया है, जहाँ भक्त तीव्र भावनाओं का अनुभव करता है जैसे कि हकलाना, रोना, नाचना, और ऐसा महसूस करना जैसे वह पिघल रहा है। कविता का स्वर उन्मादित है, जिसमें कवि अक्सर अपनी कमियों के लिए खुद की आलोचना करता है और भगवान से परिचित, अंतरंग शब्दों में बात करता है। उदाहरण के लिए, मनिक्कवाचाकर शिव को पागल कहने की धमकी देते हैं यदि वह उन्हें छोड़ दें।

आल्वार और उनके भजन

- शब्द "आल्वार" उन लोगों को संदर्भित करता है जो दिव्य में गहराई से तल्लीन होते हैं। 10वीं सदी में, नाथमुनि ने 12 आल्वारों के भजनों को नालयिरा दिव्य प्रबंधम में संकलित किया, जो वैष्णव ग्रंथों का हिस्सा बन गया।

हजियोग्राफी और भक्ति विषय

- आल्वार संतों की पहली महत्वपूर्ण हजियोग्राफी 12वीं सदी में गरुडवाहन द्वारा लिखी गई थी, जिसे दिव्यसुरिचरितम् के नाम से जाना जाता है। आल्वार भक्ति में, भक्त और देवता के बीच का संबंध, जिसे अक्सर मायोन या माल (कृष्ण) के रूप में संदर्भित किया जाता है, को प्रेम के रिश्ते के रूप में व्यक्त किया जाता था। कुछ मामलों में, इस बंधन को माँ और बच्चे के संबंध के रूप में भी वर्णित किया गया।

भक्ति का केंद्र

- भगवान के भक्तों के लिए, पारंपरिक धार्मिक प्रथाएँ जैसे बलिदान या पवित्रता के प्रतीक माने जाने वाले कार्यों को निरर्थक माना जाता था। जोर केवल भगवान के प्रति प्रेम पर था, बिना किसी अन्य विचार के।

नयनमार संत अप्पर के गीत

- शिव भक्ति पर: अप्पर, जो भगवान शिव के भक्त हैं, विभिन्न धार्मिक प्रथाओं की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठाते हैं और सर्वोच्च भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति के महत्व पर जोर देते हैं।

- पवित्र नदियों में स्नान: अप्पर पूछते हैं कि कोई गंगा, कावेरी या कुमारी जैसे पवित्र नदियों में स्नान क्यों करेगा, या समुद्रों के संगम पर क्यों जाएगा। उनका मानना है कि सर्वोच्च भगवान को हर जगह देखना वास्तव में महत्वपूर्ण है।

- वेदों का पाठ और वेदिक अनुष्ठान: वे वेदों का पाठ करने, वेदिक अनुष्ठानों का पालन करने या धर्म की पुस्तकों का रोज़ प्रचार करने की आवश्यकता पर प्रश्न उठाते हैं। इसके बजाय, वे इस बात पर जोर देते हैं कि सर्वोच्च भगवान के बारे में निरंतर सोचना ही मदद करेगा।

- तपस्विता प्रथाएँ: अप्पर आश्चर्य करते हैं कि कोई जंगलों में घूमे, नगरों में भटके, कठोर तप करे, या उपवास और भूख क्यों सहन करे। वे इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चे ज्ञान के भगवान में विश्वास रखना वास्तव में महत्वपूर्ण है।

- तीर्थों से जल लाना: वे हजारों तीर्थों से जल लाने के कार्य की आलोचना करते हैं, इसे व्यर्थ मानते हैं। यह एक बेवकूफ द्वारा रिसते बर्तन में जल की रक्षा करने के समान है। महत्वपूर्ण यह है कि सदैव कृपालु भगवान से प्रेम किया जाए।

- अप्पर और भक्तों का समुदाय: अप्पर भगवान शिव के प्रति झुकने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या रूप-रंग कुछ भी हो। वे उन्हें दिव्य और पूजा के योग्य मानते हैं, शिव भक्ति में समर्पण की समावेशिता और गहराई को उजागर करते हैं।

- शिव के प्रति श्रद्धा: अप्पर जोर देते हैं कि जो लोग शिव के प्रति झुकते हैं, वे अपनी परिस्थितियों के बावजूद सम्मान और पूजा के योग्य हैं।

- समावेशिता: वे स्वीकार करते हैं कि यहाँ तक कि कुष्ठ रोगी, अछूत या जो लोग गोमांस खाने जैसी वर्जित प्रथाओं में लिप्त हैं, वे भी शिव को प्रेम करते हैं तो उनकी पूजा के योग्य हैं।

- व्यक्तिगत परिवर्तन: अप्पर का ऐसे व्यक्तियों के प्रति झुकने और पूजा करने की इच्छा भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाती है और यह विचार कि शिव के प्रति प्रेम सामाजिक सीमाओं को पार कर जाता है।

- तिरुवंतातिस में पौराणिक संदर्भों का विश्लेषण: फ्राइडेल्म हार्डी (1983) ने तिरुवंतातिस में पौराणिक संदर्भों का अध्ययन किया, जो अल्वर भक्ति के प्रारंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने इस अवधि में कृष्ण अवतार पर ध्यान केंद्रित किया।

- कृष्ण की अनुष्ठान पूजा: भक्तों को कृष्ण की छवि की सेवा, पूजा, प्रशंसा और अलंकरण करते हुए चित्रित किया गया है, जो मंदिर में अनुष्ठान पूजा का संकेत देता है।

- देवता की आंतरिकता: भक्त के भीतर देवता के उपस्थित होने के संदर्भ हैं, जो एक निकट आध्यात्मिक संबंध को उजागर करते हैं।

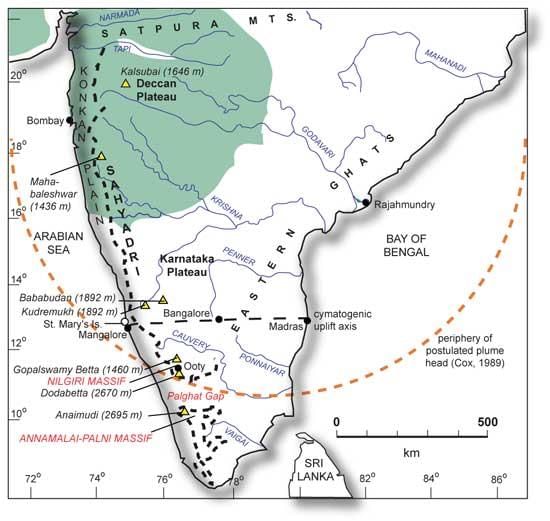

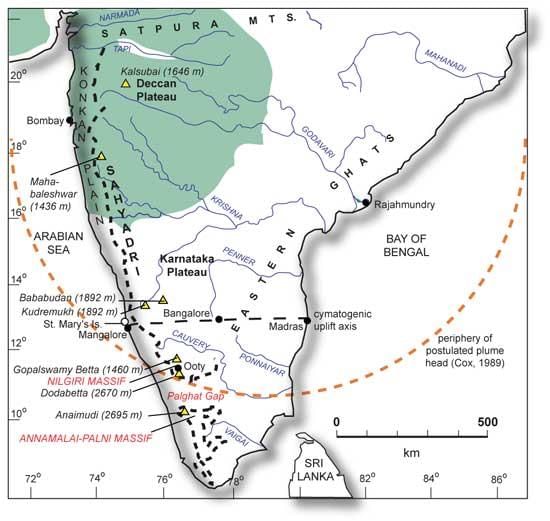

- भौगोलिक संदर्भ में बदलाव: हार्डी ने अल्वर गतिविधि के भौगोलिक संदर्भ में बदलाव को ध्यान में रखा, जो वेंकटम-कांची क्षेत्र से दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिण केरल की ओर बढ़ा। यह अंततः वेंकटम से कोट्टीयूर तक के तट के साथ एक श्रृंखला में फैल गया, जो श्रीरंगम में केंद्रित हुआ।

- भक्ति के लिए बाहरी संरचना: इस भक्ति आंदोलन के लिए लगभग 95 मंदिरों ने आधार प्रदान किया, जो बढ़ती भक्ति का समर्थन और सुविधा प्रदान करते थे।

- नम्माल्वर की कविताएँ और भक्त-देवता संबंध: नम्माल्वर, एक पूर्व के संत, ने प्राचीन अकम कविताओं की शैली का उपयोग किया लेकिन नए प्रतीकों को पेश किया। उन्होंने भक्त और देवता के संबंध को प्रेमियों के बीच संबंध के समान चित्रित किया।

- भावनात्मक और यौन जोर: यह उपमा कविता में भावनात्मक और यौन जोर की अनुमति देती है, कृष्ण और गोपीयों के साथ उनकी बातचीत की पौराणिक कथा से प्रेरित है, जिसमें एक का नाम पिन्नई है।

- कोडई (अंदाल) और वियोग के कष्ट: यौन तत्व कोडई की कविताओं में सबसे अधिक स्पष्ट था, जो एक महिला संत हैं। उनकी कविताएँ अलगाव और अपने भगवान के साथ एकता की लालसा के विषयों से भरी हुई हैं, जो भक्ति को एक गहरे व्यक्तिगत और भावनात्मक स्तर पर जोड़ती हैं।

महिलाएँ और मोक्ष

महिलाओं और मोक्ष के बीच संबंध जटिल और समस्याग्रस्त है, जो सभी धार्मिक परंपराओं में विद्यमान है। दक्षिण भारतीय भक्ति में, इतिहासकारों जैसे उमा चक्रवर्ती और विजय रामास्वामी ने पुरुषों और महिलाओं के लिए भक्ति के अनुभवों में मौलिक भिन्नताओं पर प्रकाश डाला है।

भक्ति परंपरा

पुरुषों और महिलाओं के लिए भक्ति के अनुभव

- पुरुष संत: पुरुष संतों के लिए गृहस्थ होना और भगवान की भक्ति करना के बीच कोई संघर्ष नहीं था। पति और पिता के रूप में उनकी भूमिकाएं उनकी आध्यात्मिक प्रथा में बाधा नहीं डालती थीं।

- महिला भक्तिनें: इसके विपरीत, महिला शरीर भक्तिनों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता था। युवा और सुंदरता जैसे तत्वों को बोझ के रूप में देखा जाता था, और भक्तिनों के लिए विवाह, परिवार और भक्ति के बीच संतुलन बनाना कठिन होता था।

विवादित दावे:

- महिलाओं के तप, पुरोहित और मोक्ष के दावों को ऐतिहासिक रूप से विवादित किया गया है। अक्सर महिलाओं को अपने आध्यात्मिक आह्वान का पालन करने के लिए अपने परिवारों से संबंध तोड़ने पड़ते थे, जिससे उन्हें विद्रोही और विकृतियों के रूप में लेबल किए जाने का खतरा होता था।

भक्ति परंपरा का सामाजिक महत्व

- भक्ति परंपरा के सामाजिक महत्व और प्रभाव को समझने के लिए, नेतृत्व के परे जाकर भक्ति गीतों में व्यक्त विचारों और पवित्र स्थानों तक सामाजिक पहुंच के विस्तार पर ध्यान देना आवश्यक है।

- नेतृत्व और सामाजिक संबंध: भक्ति नेतृत्व परंपरागत रूप से अभिजात वर्ग, विशेष रूप से ब्राह्मणों द्वारा नियंत्रित था, और इसने मौजूदा सामाजिक संबंधों को उलट नहीं दिया। हालांकि, इसने एक धार्मिक समुदाय का निर्माण किया जहां पारंपरिक सामाजिक भेदों को पार किया जा सकता था, कम से कम भक्त और उनके भगवान के बीच के संबंध में।

- भक्तों के समुदाय का विचार, जैसे भक्त कुलम् या तोंडई कुलम्, कुछ संतों के गीतों में सशक्त रूप से व्यक्त किया गया है। यह अवधारणा भक्तों की सामूहिक पहचान को उजागर करती है, जो उनके दिव्य के साथ संबंध में व्यक्तिगत सामाजिक भेदों को पार करती है।

आल्वार वैष्णव भक्ति का दार्शनिक पहलू

नाथमुनि, श्रिवैष्णव संप्रदाय के संस्थापक और 10वीं सदी के अंत से 11वीं सदी की शुरुआत में एक प्रमुख व्यक्ति, विरानारायणपुर में जन्मे और बाद में श्रीरंगम में निवास किया। अपने काम न्यायतत्त्व में, उन्होंने प्रपत्ति के सिद्धांत पर प्रकाश डाला, जिसका अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण।

नाथामुनि के बाद, अन्य प्रभावशाली श्रीवैष्णव आचार्य शामिल थे:

- यामुनाचार्य (10वीं शताब्दी)

- रामानुज (11वीं–12वीं शताब्दी)

- माधव (12वीं/13वीं शताब्दी)

रामानुज का योगदान

रामानुज, इस परंपरा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, प्रारंभ में कांचीपुरम में रहते थे लेकिन बाद में श्रीरंगम में बस गए। उनके जीवन को अत्याचारों से चिह्नित किया गया, विशेष रूप से एक चोल राजा द्वारा जो शिव को पसंद करता था। शरण की तलाश में, रामानुज ने एक होयसल राजा के दरबार में समर्थन पाया।

उन्होंने कई महत्वपूर्ण कृतियाँ लिखीं, जिनमें शामिल हैं:

- वेदांतसार

- वेदार्थसंग्रह

- वेदांतदीप

- भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र पर टिप्पणियाँ

रामानुज का दर्शन

- रामानुज की दार्शनिक प्रणाली, जिसे विशिष्टाद्वैत या योग्य अद्वैत के नाम से जाना जाता है, ने वैष्णव भक्ति को उपनिषदों के अद्वैत विचारों के साथ एकीकृत किया। इस ढांचे में, ब्रह्म को गुणों (सगुण) के साथ समझा जाता है, जो भक्तों के लिए भक्ति के माध्यम से सुलभ बनाता है। ब्रह्म और व्यक्तिगत आत्माओं (आत्मा) के बीच संबंध को एक गुलाब और उसकी लालिमा के उपमा के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसे एक लाल गुलाब अपनी लालिमा के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता, वैसे ही ब्रह्म आत्मा के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। जबकि आत्मा और ब्रह्म भिन्न हैं, वे अपरिवर्तनीय रूप से जुड़े हुए हैं, जो उनके परस्पर निर्भर संबंध को उजागर करता है।

माधव का योगदान

माधव, एक अन्य महत्वपूर्ण आचार्य, ने ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों पर टिप्पणियाँ लिखकर अपनी पहचान बनाई, साथ ही एक उल्लेखनीय रचना भारततत्त्वनिर्णय की, जो पुराणों और महाकाव्यों पर आधारित थी।

- माध्व की दर्शनशास्त्र कुछ मुख्यधारा के विचारों से भिन्न है, क्योंकि उन्होंने यह धारणा अस्वीकार कर दी कि भगवान इस सृष्टि का भौतिक कारण हैं।

- उन्होंने भगवान, व्यक्तिगत आत्मा और संसार के बीच स्पष्ट अंतर का प्रस्ताव किया, उनके बीच के भेद पर जोर दिया।

- हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत आत्मा की कमियों को स्वीकार किया, उन्होंने विश्वास किया कि भगवान की सेवा और पूजा के माध्यम से लगभग-पूर्णता प्राप्त की जा सकती है।

- माध्व का भगवान और आत्मा के बीच का संबंध एक स्वामी और सेवक के समान था, जो उनके संबंध की पदानुक्रमित प्रकृति को उजागर करता है।

शैव सिद्धांत दक्षिण भारत में प्रारंभिक मध्यकालीन काल के दौरान एक प्रमुख शैव धर्म का स्कूल था। यह स्कूल शैव भक्ति के दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समझाने पर केंद्रित था।

दक्षिण में शैव सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता शामिल थे:

- मेयकंदादेव

- अरुलनंदी शिवाचार्य

- मरई ज्ञान संबंधर

- उमापति शिवाचार्य

स्कूल के एक मूलभूत ग्रंथों में से एक है शिवज्ञानबोधम, जिसे मेयकंद ने 13वीं सदी में लिखा। यह कृति शैव सिद्धांत के मुख्य सिद्धांतों को रेखांकित करती है।

वीरा शैव या लिंगायत आंदोलन

- प्रारंभिक मध्यकालीन काल में, वीरशैव या लिंगायत आंदोलन उभरा और लोकप्रियता हासिल की। यह संप्रदाय लगभग 12वीं सदी में उत्तर-पश्चिमी कर्नाटका में उत्पन्न हुआ।

- हालांकि इसे मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संचालित किया गया, इसका मुख्य समर्थन कारीगरों, व्यापारियों और किसानों से आया।

- यह आंदोलन जाति विरोधी और ब्राह्मण विरोधी था, जो वेदिक परंपरा, बलिदानों, अनुष्ठानों, सामाजिक प्रथाओं और अंधविश्वासों को अस्वीकार करता था।

- यह अहिंसा (अहिंसा) को बढ़ावा देते हुए जैन धर्म की आलोचना करता था, जो कर्नाटका में प्रभावशाली था।

- यह संप्रदाय पाँच किंवदंती शिक्षकों की वंशावली को शामिल करता है: रेनुका, दारुका, घंटाकरन, धेनुकरन, और विश्वकर्ण।

- हालांकि, बसवन्ना ने कर्नाटका में आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- अक्का-महादेवी इस परंपरा से एक प्रमुख महिला संत थीं।

विश्वास और प्रथाएँ

- विरशैव आंदोलन ने वेदिक परंपरा और इसके संबंधित प्रथाओं को अस्वीकार कर दिया।

- इसने शिव के प्रति भक्ति पर जोर दिया और अन्य शैव स्कूलों के कई सिद्धांतों को स्वीकार किया।

- मुख्य विचार संतों द्वारा रचित वचन (स्वतंत्र कविता लिरिक्स) के माध्यम से व्यक्त किए गए।

- पुरुष और महिला सदस्य एक लिंग को पहनते हैं, जिसे इष्ट-लिंग कहा जाता है, और मंदिर पूजा को प्राथमिकता नहीं देते।

- इस आंदोलन ने प्रेम और दया पर जोर दिया, लेकिन सबसे बड़ा ध्यान शिव की भक्ति पर था।

विस्तार

- कर्नाटका में अपनी जड़ों से, विरशैव आंदोलन दक्षिण भारत के अन्य भागों में फैल गया।

मंदिरों के लिए संरक्षण

धार्मिक संस्थानों के निर्माण और विकास को विभिन्न स्रोतों से संरक्षण द्वारा संभव बनाया गया। हर्मन कुलके ([1993], 2001) ने यह बताया कि प्रारंभिक मध्यकालीन राजाओं ने प्रमुख तीर्थ स्थलों (तिर्था) को संरक्षण देकर अपनी सत्ता को मजबूत करने का प्रयास किया, मंदिरों को बड़े अनुदान दिए और साम्राज्य के मंदिरों का निर्माण किया।

शाही संरक्षण

विशिष्ट तीर्थस्थल

- विशिष्ट तीर्थस्थलों के लिए शाही संरक्षण महत्वपूर्ण था, जो यह प्रदर्शित करता है कि राजा विशेष देवताओं और मंदिरों के साथ एक करीबी संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। उदाहरण: तंजावुर (तंजोर) में स्थित बृहदिश्वर मंदिर, जिसे शाही निर्देशन के तहत निर्मित किया गया।

लिंगराज मंदिर

- भुवनेश्वर में सबसे बड़ा मंदिर, जिसे पारंपरिक रूप से मान्यता है कि इसे सोमवंशी राजाओं की तीन पीढ़ियों ने पूरा किया।

- उड़ीसा 12वीं शताब्दी तक मुख्यतः शैव था।

पुरुषोत्तम culto

- 12वीं शताब्दी में देवता पुरुषोत्तम (बाद में जगन्नाथ) को साम्राज्य culto के स्तर पर उठाया गया।

- पुरी में पुरुषोत्तम मंदिर, जिसे गंगा राजा अनंतवर्मन चोडगंगा ने बनवाया, ने बृहदिश्वर मंदिर की भव्यता को पार करने का लक्ष्य रखा।

अनंगभीमा III

- 1230 CE में, उन्होंने अपने साम्राज्य को पुरुषोत्तम को समर्पित किया, खुद को भगवान का प्रतिनिधि मानते हुए।

गति की स्वतंत्रता

- कुल मिलाकर, ओडिशा में मंदिर निर्माण और वास्तुकला का विकास मुख्य रूप से राजनीतिक इतिहास और संरक्षण में उतार-चढ़ाव से स्वतंत्र था।

- अनेक शिलालेख राजकीय दान को मंदिरों को दर्ज करते हैं, जो मुख्य रूप से सोने, भूमि, पशुधन, और धान के होते हैं।

- ऐसे दानों की मात्रा पल्लव से चोल काल तक काफी बढ़ गई।

उदाहरण: तिरुपति शिलालेख

- पल्लव: 11 दान

- चोल: 31 दान

राजकीय भूमि अनुदान

- मंदिरों को दी गई भूमि का अनुदान स्थायी था, जिसमें कर छूट और विशेषाधिकार शामिल थे।

- मंदिरों ने भी भूमियों को किरायेदारों को पट्टे पर दिया।

उदाहरण: सुंदर चोल शिलालेख

- मंदिर प्रबंधन ने एक किरायेदार को 124 वेली देवदाना भूमि दी, जिसे हर साल मंदिर को 2,880 कलम चावल प्रदान करना था।

- दर: 120 कलम प्रति वेली

चोल काल के दौरान, कई मंदिरों का विस्तार उदार राजकीय समर्थन के कारण हुआ। मुख्तेश्वर मंदिर सबसे बड़ा पल्लव मंदिर था, जिसमें 54 लोग काम करते थे, जबकि बृहादेश्वर मंदिर, तंजावुर में 600 से अधिक कर्मचारी थे, जिनमें नर्तक, ढोलकिया, दर्जी, सोने के कारीगर और लेखाकार शामिल थे।

लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर (ओडिशा)

- कुछ विद्वान यह तर्क करते हैं कि दक्षिण भारत में मंदिरों के भूमि मालिक बनने और परिहार में वृद्धि ने किसानों पर बढ़ते दमन और सामंतवादी कृषि संबंधों के विकास को दर्शाया।

- वे मानते हैं कि मंदिर राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए, जिससे प्राधिकरण का विकेंद्रीकरण हुआ।

- हालांकि, यह स्पष्ट है कि राजाओं और मंदिरों के बीच संबंध एक प्रकार की सहयोग का था, न कि प्रतिद्वंद्विता का।

- राजाओं के लिए मंदिरों का समर्थन करना राजनीतिक वैधता प्राप्त करने, उसे घोषित करने और बनाए रखने का एक प्रमुख तरीका था।

- मंदिर के संरक्षकों में प्रमुख, भूमि मालिक, व्यापारी, गांव और नगर सभाएँ शामिल थीं।

उदाहरण: परंतक I के शासनकाल के दौरान, एक व्यापारी की पत्नी ने एक स्थायी दीप के लिए 30 कशु (संभवत: तांबे के सिक्के) का दान दिया, और एक अन्य शिलालेख में एक व्यापारी को इसी उद्देश्य के लिए 90 भेड़ दान करते हुए दर्ज किया गया है।

व्यापारी संघों ने भी चोल काल के दौरान दान किए, जिसमें कोडंबालूर के मणिग्रामम और तेन्निलंगई के धर्मवाणीयार और वेलनजियार से दान की बातें दर्ज हैं।

इसके अतिरिक्त, कुछ कारीगर समूह भी मंदिर प्रबंधन में शामिल थे, जैसे कांचीपुरम के बुनकर, जिन्हें उत्तम चोल (970–85 CE) के शासनकाल के दौरान स्थानीय मंदिर के वित्तीय और अन्य कार्यों की देखरेख करने का कार्य सौंपा गया था।

जगन्नाथ मंदिर, पुरी (ओडिशा)

- धार्मिक संस्थानों को दान देने के पैटर्न समाजिक इतिहास के परिप्रेक्ष्य से महिलाओं की धार्मिक जीवन में भागीदारी के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

- लेस्ली ऑर (2000b) ने तमिलनाडु में लगभग 700 से 1700 के बीच हिंदू धर्म, जैन धर्म, और बौद्ध धर्म में महिलाओं की संरक्षण की शिलालेखीय साक्ष्य का अध्ययन किया।

- जैन और बौद्ध संस्थानों के पतन के कारण हिंदू मंदिरों के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध है।

- महिलाएं तीनों धार्मिक परंपराओं में दानकर्ताओं के रूप में प्रकट होती हैं, जिनका सामाजिक पृष्ठभूमि समान है।

- दानकर्ताओं में धार्मिक महिलाएं (नन, मंदिर की महिलाएं), रानियाँ, प्रमुख परिवारों की महिलाएं, और भूमि मालिकों, व्यापारियों, और ब्राह्मणों की पत्नियाँ शामिल थीं।

- दान मुख्य रूप से पूजा का समर्थन करने के लिए थे, जैसे मंदिर निर्माण, मूर्ति बनाना, और देवता के लिए दीप, फूल, और भोजन प्रदान करना।

- ऑर का सुझाव है कि पुजारी और साधुओं के लिए महिला समकक्षों की तलाश करने के बजाय, दान देने के महत्व को एक धार्मिक गतिविधि के रूप में पहचानना जरूरी है।

- विभिन्न धार्मिक परंपराओं में महिला दानकर्ताओं का साक्ष्य सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है, न कि हाशिए पर रहने को।

चोल शिलालेखों में मंदिर की महिलाएं

- लेस्ली ऑर के अध्ययन से पता चलता है कि चोल काल के दौरान "मंदिर की महिलाएं" 20वीं सदी की देवदासी से भिन्न थीं।

- दिलचस्प बात यह है कि कुछ पहले के उदाहरणों के बावजूद, देवदासी शब्द का प्रचलन केवल 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ।

- चोल काल के शिलालेखों में, मंदिर की महिलाओं को तेवरातियार (ईश्वर की भक्त), तेवनार मकल (ईश्वर की बेटी), और तलियिलार या पातियिलार (मंदिर की महिला) के रूप में संदर्भित किया गया था।

- उनकी पहचान जन्म, जाति, पेशेवर कौशल, या अनुष्ठान कार्य से निर्धारित नहीं होती थी, बल्कि मंदिर, देवता, या स्थान से उनके संबंध से होती थी।

- ये महिलाएं आमतौर पर अनुष्ठान करने या मंदिर गतिविधियों का प्रबंधन करने में शामिल नहीं होती थीं।

- हालांकि, उनमें से कुछ को छोटे या निम्न सेवाएँ करने का कार्य सौंपा गया, लेकिन मंदिरों में दासी महिलाओं की बढ़ती संख्या थी।

- सामान्यतः, मंदिर की महिलाएं विशेष रूप से अपने मूल गांवों या कस्बों में मंदिरों से अपने दानों के माध्यम से जुड़ी थीं।

देवदासियों और मंदिर की महिलाओं: एक तुलना

- आधुनिक देवदासियाँ: आज, देवदासियों को उनके वंशानुगत भूमिकाओं, पेशेवर कौशल, और मंदिरों के प्रति उनकी निष्ठा के लिए पहचाना जाता है। इसका अर्थ है कि उनका कार्य और मंदिर के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पीढ़ियों से चली आ रही है, और वे अपने क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवर हैं।

- चोल काल में मंदिर की महिलाएँ: इसके विपरीत, चोल काल में मंदिर की महिलाएँ आधुनिक देवदासियों की तरह के प्रथाओं में शामिल नहीं थीं। वे न तो मंदिर की नर्तकाएँ थीं और न ही वेश्यावृत्ति में संलग्न थीं। उनकी भूमिकाएँ और गतिविधियाँ आधुनिक संदर्भ में देखी जाने वाली गतिविधियों से भिन्न थीं।

- वैवाहिक स्थिति और यौन गतिविधियाँ: चोल काल में मंदिर की महिलाएँ देवता से विवाहित नहीं थीं, न ही कोई साक्ष्य है जो यह सुझाव देता है कि उनकी यौन गतिविधियाँ मंदिर में सीमित थीं या उनका शोषण किया गया था। उनके व्यक्तिगत जीवन और गतिविधियाँ मंदिर के संदर्भ में सीमित नहीं थीं।

- ऐतिहासिक दृष्टिकोण: चोल काल में मंदिर की महिलाओं का इतिहास पतन या अवनति की कहानी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। वास्तव में, उनका स्थान और स्थिति समय के साथ मजबूत और अधिक स्थापित होती गई। यह संकेत करता है कि उनकी भूमिका महत्वपूर्ण और सम्मानित थी, न कि घटती हुई।

प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मंदिर वास्तुकला: नागरा, द्रविड़, और वेसरा शैलियाँ

प्रारंभिक मध्यकालीन काल के दौरान, भारत ने कला और वास्तुकला में महत्वपूर्ण प्रगति देखी, जिससे कश्मीर, राजस्थान, और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट क्षेत्रीय वास्तु और शिल्प शैलियों का उदय हुआ। प्रायद्वीपीय भारत में, विभिन्न राजवंशों के संरक्षण में प्रमुख इमारतें निर्मित की गईं, जिनमें राश्ट्रकूट, प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्य, पलव, होयसाल, और चोल शामिल हैं। पहले के शताब्दियों के मुकाबले, जो बौद्ध वास्तुकला से प्रभावित थे, इस काल में हिंदू मंदिरों के अवशेषों की प्रचुरता देखी गई।

इस समय के दौरान शिल्पशास्त्रों के रूप में ज्ञात वास्तुशिल्प पाठ लिखे गए, जो मंदिर वास्तुकला के तीन प्रमुख शैलियों का उल्लेख करते हैं: नगरा, द्रविड़ और-vesara।

- नगरा शैली: हिमालय और विंध्य के बीच के क्षेत्र से संबंधित, वर्गाकार योजना के साथ विशेषता जो प्रक्षिप्तियों, वक्राकार शिखर (मंदिर का टॉवर), और क्रूस के आकार में होती है।

- द्रविड़ शैली: कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच के क्षेत्र से जुड़ी, जो अपनी विशिष्ट वास्तु विशेषताओं के लिए जानी जाती है।

- वेसरा शैली: कभी-कभी विंध्य और कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र से संबंधित, हालांकि 'कर्नाट- द्रविड़' शब्द को डेक्कन में चालुक्य मंदिरों के लिए प्राथमिकता दी जाती है।

नगरा मंदिर की मूल विशेषताएँ

- योजना: प्रत्येक पक्ष पर प्रक्षिप्तियों के साथ वर्गाकार, जो क्रूस के आकार का निर्माण करता है।

- उन्नति: शिखर की पहचान एक शंक्वाकार या उत्तल शिखर द्वारा होती है, जिसमें नक्काशीदार परतों की परतें होती हैं, जो अक्सर एक अमलका (कटी हुई अंगूठी का पत्थर) से ताज पहनाई जाती हैं।

ऐतिहासिक विकास

- प्रारंभिक उदाहरण: 6वीं सदी ईस्वी के उत्तर के मंदिरों में क्रूस के आकार की योजना और वक्राकार शिखर देखे गए, जैसे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भिटारगांव का ईंट का मंदिर।

- नगरा शिखर की शुरुआत: नचना कुठारा के महादेव मंदिर (7वीं सदी) और सिरपुर के ईंट के लक्ष्मण मंदिर में देखी गई।

- पूर्ण विकसित नगरा शैली: 8वीं सदी तक स्पष्ट है।

द्रविड़ शैली के मंदिर:

- शिखर: द्रविड़ मंदिर अपने विशिष्ट पिरामिडीय शिखर के लिए जाना जाता है। यह शिखर कई स्तरों का होता है जो क्रमशः छोटे होते जाते हैं, जो एक पतले शिखर पर समाप्त होता है, जिसके शीर्ष पर एक छोटा गुंबद होता है, जिसे स्टुपिका कहा जाता है।

- बाद के विकास: समय के साथ, दक्षिण भारतीय मंदिरों को बड़े प्रवेश द्वारों के लिए जाना जाने लगा, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है, साथ ही स्तंभित हॉल और गलियारे भी।

- ऐतिहासिक उत्पत्ति: इन विशेषताओं के सबसे प्रारंभिक उदाहरण गुप्त काल के हैं और केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं थे। ये उत्तर और मध्य भारत, साथ ही डेक्कन क्षेत्र में भी पाए जा सकते हैं। उदाहरणों में नचना कुठारा का पार्वती मंदिर और ऐहोल के लाद खान, कोंट गुड़ी, और मेगुती मंदिर शामिल हैं।

वेसरा शैली के मंदिर:

हाइब्रिड प्रकृति: वेसरा शैली एक हाइब्रिड वास्तुशिल्प शैली है जो उत्तरी और दक्षिणी मंदिर शैलियों के तत्वों को शामिल करती है। "वेसरा" शब्द का अर्थ है "खच्चर," जो इस शैली की मिश्रित प्रकृति को दर्शाता है।

- परिवर्तनीयता: वेसरा मंदिरों में उत्तरी और दक्षिणी तत्वों का संयोजन भिन्न हो सकता है, जिससे इस शैली के लिए एक विशिष्ट टेम्पलेट को परिभाषित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उदाहरण: कालयानी के बाद के चालुक्य और होयसालों के तहत निर्मित मंदिर, वेसरा शैली के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं।

- विशिष्टता: जबकि वेसरा मंदिर उत्तरी और दक्षिणी शैलियों का मिश्रण हैं, वे अद्वितीय विशेषताओं और भिन्नताओं को भी धारण करते हैं जो उन्हें अलग बनाती हैं।

भारतीय मंदिर वास्तुकला का अवलोकन:

- दक्खिन और दूर दक्षिण: अगले अनुभागों में दक्खिन क्षेत्र और दूर दक्षिण में भारतीय मंदिर वास्तुकला का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया जाएगा।

- चोल काल की धातु स्कल्प्चर: इसके अतिरिक्त, चोल काल की धातु स्कल्प्चर पर चर्चा की जाएगी, जो इस युग की कलात्मक उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगी।

पश्चिमी भारत और दक्खिन

एलोरा गुफाएँ:

- पश्चिमी भारत में बौद्ध गुफा वास्तुकला का अंतिम चरण।

- अजन्ता, बाग और कान्हेरी जैसी पूर्ववर्ती स्थलों के साथ निरंतरताएँ, लेकिन महत्वपूर्ण परिवर्तन भी।

- गुफा 5 में साइड श्राइन का आकार बढ़ा और पत्थर की बेंचों की दोहरी पंक्ति जैसी विशेषताएँ।

- गुफा 12 (टिन थाल) एलोरा में गुफा खुदाई की चरम सीमा को दर्शाती है, जिसमें इसका बड़ा आकार और समृद्ध शिल्प शामिल हैं।

- शिल्प कार्यक्रम में बुद्धों और बोधिसत्वों की श्रृंखलाएँ शामिल हैं, जिन्हें कभी-कभी मंडल गठन में व्यवस्थित किया गया है।

एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर:

- 8वीं सदी के अंत में राश्ट्रकूटों के तहत खुदाई की गई, यह शिव मंदिर मुख्य श्राइन, नंदी मंडप, सहायक श्राइन और क्लॉइस्टर के साथ एक जटिल है।

- सुपरस्टक्चर द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दर्शाता है।

- धनी सजावट वाली सतहें, जिनमें साहिव और वैष्णव प्रतिनिधित्व शामिल हैं।

- विशिष्ट शिल्पों में शिव, रावण का कैलाश पर्वत को हिलाना, दुर्गा और गंगा, यमुना, और सरस्वती जैसी देवियाँ शामिल हैं।

- यह उपमहाद्वीप में चट्टान-कटी मंदिर वास्तुकला का सबसे ऊँचा बिंदु है।

कर्नाटका में प्रारंभिक मध्यकालीन चट्टान-कटी श्राइन और संरचनात्मक श्राइन:

- प्रारंभिक वास्तु शिल्प चरण (6ठी–8वीं सदी की शुरुआत) बदामी और ऐहोल में प्रदर्शित होता है।

- बाद में और भव्य 8वीं सदी के मंदिर पट्टादकल में स्थित हैं।

- बदामी वटापी का स्थल था, जो प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्य का राजधानी था।

- डेक्कन में मंदिर वास्तुकला में उत्तरी और दक्षिणी विशेषताओं का मिश्रण है, लेकिन इन शताब्दियों के दौरान एक विशिष्ट पहचान विकसित हुई।

- ऐहोल में दो महत्वपूर्ण गुफा श्राइन हैं, एक साहिव के लिए और दूसरी जैन के लिए, दोनों ही जटिल रूप से सजाए गए आंतरिक भागों के साथ।

- साहिव गुफा, जिसे रावणफाड़ी गुफा कहा जाता है, में एक केंद्रीय हॉल, दो साइड श्राइन सेक्शन और एक गर्भगृह है जिसमें एक लिंग है।

- दीवारों और छत के कुछ भागों में शिल्प शामिल हैं, जिसमें शिव को नटराज के रूप में और सप्त मातृकाएँ शामिल हैं।

- एलोरा और बदामी की आकृतियों की तुलना में, ऐहोल की आकृतियाँ अधिक दुबली हैं और लंबी टोपियाँ हैं।

- गुफा के प्रवेश द्वार के बाहर, स्कीथियन शैली की पोशाक में बौद्ध और दरवाजे के पहरेदारों की आकृतियाँ हैं।

- बदामी की चट्टान-कटी गुफाएँ, जो लाल बलुआ पत्थर में खुदी हैं, एक टैंक के ऊपर हैं, जिनमें तीन प्रमुख गुफाएँ हैं, जिनमें सबसे बड़ी वैष्णव के लिए समर्पित है, जबकि अन्य साहिव और जैन हैं।

- गुफाएँ एक साधारण लेआउट की विशेषता रखती हैं, जिसमें एक बरामदा, खंभे वाला हॉल और छोटा संक्चुम है, जिसमें दीवारें और छतें खुदाई से सजाई गई हैं।

- गुफा 3 में विष्णु के अवतारों के बड़े राहत चित्र हैं, जैसे वराह, नरसिंह और वामन, साथ ही जटिल मिथुन आकृतियाँ हैं।

संरचनात्मक मंदिर

- इस काल के संरचनात्मक मंदिर मुख्य रूप से बड़े पत्थर के ब्लॉकों से बिना मोर्टार के बने थे, जिनमें आंतरिक दीवारों और छतों पर शिल्प सजावट होती है।

- ऐहोल में कई प्रमुख मंदिर हैं, जिनमें विभिन्न योजनाएँ हैं, जिनमें मेगुति मंदिर, जिसमें पुलकेशिन II की शिलालेख है, अंडाकार दुर्गा मंदिर, और लाद खान मंदिर जिसमें खंभे वाला बरामदा और समकोणीय वर्ग हॉल हैं।

- बदामी के पास महाकूट में लगभग 20 प्रारंभिक पश्चिमी चालुक्य के मंदिर हैं, जिनमें उत्तरी शैली के वक्र शिखर हैं।

- बदामी से 16 किमी दूर, पट्टादकल के मंदिरों में डेक्कन मंदिर वास्तुकला और शिल्प का विकास दर्शाते हैं।

- विरुपाक्ष मंदिर, शिव को समर्पित और लोकमहादेवी द्वारा निर्मित, में खंभे वाला हॉल, बरामदा विस्तार, पूर्व कक्ष, और द्रविड़ शैली में परिभ्रमण मार्ग के साथ गर्भगृह शामिल हैं।

- मंदिर की बाहरी दीवारों पर गहरे खुदाई के चित्र हैं, मुख्य रूप से शिव के, जिसमें एक अत्यधिक सजाया गया गर्भगृह का द्वार शामिल है।

पट्टादकल के पास एक प्रारंभिक मध्यकालीन खदान स्थल की खोज

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एस.वी. वेंकटेशैया के नेतृत्व में पुरातत्वविदों की एक टीम ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण खदान स्थल का पता लगाया है, जिसे पट्टादकल के प्रसिद्ध मंदिरों के लिए पत्थर का स्रोत माना जाता है। यह स्थल पट्टादकल से लगभग 5 किलोमीटर उत्तर में, पहाड़ी बलुआ पत्थर के उभारों के क्षेत्र में स्थित है।

खनन स्थल पर निष्कर्ष

- खनन स्थल में योजनाबद्ध और व्यवस्थित पत्थर निकालने के स्पष्ट प्रमाण हैं, जिसमें टेरेस, छोड़े गए पत्थर, और उपयोग के लिए अनुपयुक्त ब्लॉक्स शामिल हैं।

- पुरातत्वविदों ने मानक आकार के कील के निशान पाए जो पत्थरों को काटने के लिए मिस्त्रियों द्वारा बनाए गए थे, साथ ही नियमित आयाम और अनियमित आकृतियों में ब्लॉक्स भी मिले।

- खनन प्रक्रिया में उपयोग किए गए उपकरण भी मिले, साथ ही पत्थर के ब्लॉक्स जो पत्ताडकल मंदिरों में उपयोग की गई स्लैब्स के आकार के अनुरूप थे।

- कुछ ब्लॉक्स neatly stacked पाए गए, संभवतः मंदिर स्थल पर परिवहन के लिए तैयार थे।

- 8वीं सदी CE के मध्य के उकेरे गए और लेबल वाले लेख मिले, जो खनन स्थल के ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में सुराग प्रदान करते हैं।

लेख और गिल्ड नाम

- ऐहोल, पत्ताडकल, और बड़ामी के मंदिरों में वास्तुकारों और शिल्पकारों के गिल्ड का उल्लेख है, साथ ही व्यक्तिगत कल craftsmen का भी।

- खनन स्थल पर उन व्यक्तियों के नाम मिलते हैं जो संभवतः खनन प्रक्रिया में शामिल थे।

- स्थल पर मिले लेख, जो अक्सर उन पत्थरों की सतहों पर हैं जिनसे ब्लॉक्स हटाए गए, संभवतः शिल्पकारों के विश्राम स्थानों को चिह्नित करते हैं।

महत्वपूर्ण लेख

- एक महत्वपूर्ण लेख में दो खननकर्ताओं, धर्ममा पपका और अंजुवा, का उल्लेख है, जो खननकर्ताओं के गिल्ड के सदस्य और भगवान शिव के भक्त हैं।

- अन्य लेखों में नाम जैसे कि भृभृगु, श्रीनिधि पुरुष, श्री ओवाजरसा, और वीरा विद्याधर दर्ज हैं।

मिस्त्री के निशान

- स्थल पर विभिन्न मिस्त्री के निशान पाए गए, जिनमें से कुछ विशिष्ट शिल्पकारों या गिल्डों को पहचानने के लिए हो सकते हैं।

- शंख और त्रिशूल जैसे निशान व्यक्तिगत शिल्पकारों को इंगित कर सकते हैं, जबकि अन्य, जैसे कि वृत्त जिसमें से रेखाएं निकलती हैं, वास्तु विशेषताओं जैसे कि स्तंभों या बीमों को दर्शा सकते हैं।

- कुछ पत्ताडकल मंदिरों में समान निशान मिले हैं, जो खनन और मंदिर निर्माण स्थलों के बीच संबंध का सुझाव देते हैं।

कच्चे चित्र और नक्काशी

देवता: चट्टान की सतह पर गणेश, महिषासुरमर्दिनी, शिव लिंग और नंदी बैल जैसे देवताओं के कच्चे चित्र बनाए गए हैं।

- जानवर: शेर, मोर, और संभवतः ऊंट जैसे जानवरों की शैलीबद्ध नक्काशियाँ पहचानी गई हैं।

- वास्तुकला के सदस्य: चैत्या मेहराबों और स्तंभों जैसी वास्तु विशेषताओं के उत्कीर्णन मौजूद हैं।

- शिल्पात्मक रूपांकनों: पूर्ण घट, शंख, एक स्वस्तिक, और त्रिशूल जैसे विभिन्न शिल्पात्मक रूपांकनों को भी पाया गया है।

पट्टादकल मंदिरों के साथ तुलना

- इन नक्काशियों के विषयों में पट्टादकल मंदिरों में पाए जाने वाले विषयों के साथ कुछ व्यापक समानताएँ हैं। हालांकि, खदान स्थल पर का कार्य स्पष्ट रूप से 'कच्चा कार्य' है और मंदिर स्थल पर देखी गई पूर्णता से मेल नहीं खाता।

इस्पात के उपकरणों की खोज

- स्थल पर महत्वपूर्ण इस्पात के उपकरण जैसे एक त्रिकोणीय वजनी और एक हथौड़ा या पिचर गन पाए गए। ये उपकरण मलबे में दबे हुए पाए गए जो कचरे के टुकड़ों और ह्यूमस से भरे हुए थे, जो सतह से लगभग 15-20 सेंटीमीटर गहरे थे।

- वजनी उपकरण का आकार बिल्कुल उस आकार के साथ मेल खाता है जो स्थल पर पाए गए वजनी निशानों के आकार से है।

- निकटवर्ती क्षेत्र में पाए गए छोटे trough आकार के पत्थर के वस्त्रों का उपयोग गर्म वजनों को त्वरित ठंडा करने के लिए किया गया होगा।

हैसाला राजवंश और मंदिर वास्तुकला

- ह्वोयसाला वंश, जो दक्षिण कर्नाटका में दोरसमुद्र (आधुनिक हलिबिद) से शासन करता था, दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला के एक बाद के चरण से जुड़ा हुआ है।

- इस अवधि के मंदिर, जो हलिबिद, बेलूर और सोमनाथपुर में पाए जाते हैं, अपनी अद्वितीय, जटिल और विस्तृत नक्काशियों के लिए जाने जाते हैं जो चिकनी क्लोराइट शिस्ट पर की गई हैं।

- हलिबिद का होयसलेश्वर मंदिर, जो 12वीं शताब्दी का है, में दो लगभग समान मंदिर हैं जो क्रूसाकार योजना पर आधारित हैं और क्रूसाकार आकार के आधार पर स्थित हैं।

- बेलूर का केशव मंदिर, जो 12वीं शताब्दी की शुरुआत में बना था, एक बड़े आँगन के भीतर मंदिरों का एक जटिल समूह शामिल करता है, जिसमें एक क्रूसाकार स्तंभित मंडप है जो एक आधार पर स्थित है।

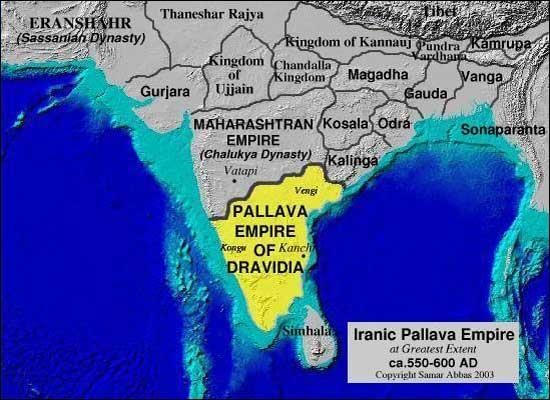

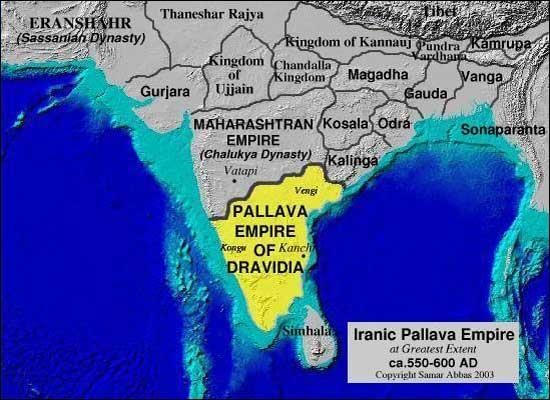

पल्लव साम्राज्य

पल्लव साम्राज्य, जो 4वीं से 9वीं सदी तक चला, दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक मध्यकालीन शक्ति थी। पल्लव पहले पश्चिमी चालुक्य के सामंत थे और धीरे-धीरे प्रमुखता प्राप्त करते गए, क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति बन गए।

- यह साम्राज्य विशेष रूप से वास्तुकला और मूर्तिकला में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से महेंद्रवर्मन I, नरसिंहवर्मन I, और नरसिंहवर्मन II राजा सिम्हा के शासनकाल में।

- पल्लवों ने चट्टान-खुदाई वास्तुकला और मंदिर निर्माण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें एक विशिष्ट शैली थी जो उन्हें समकालीन राजवंशों से अलग करती थी।

- महेंद्रवर्मन I (600–625 CE), नरसिंहवर्मन I (625–670 CE), नरसिंहवर्मन II राजा सिम्हा (700–728 CE) जैसे पल्लव सम्राटों ने कला के प्रति महत्वपूर्ण समर्थन दिया।

- दक्षिण भारत में पत्थर की वास्तुकला का इतिहास 7वीं शताब्दी से शुरू होता है और यह भक्ति cults की बढ़ती लोकप्रियता से जुड़ा है।

- पल्लव काल से अधिकांश शेष वास्तुकला ममल्लापुरम और कांचीपुरम में पाई जाती है। इस वास्तुकला में गुफा मंदिर, एकल-शिला मंदिर, और संरचनात्मक मंदिर शामिल हैं।

पल्लव गुफा मंदिर

- पलव गुफा तीर्थ स्थल अजंता और ऐलोरा की तुलना में छोटे और कम जटिल हैं। ये अपेक्षाकृत साधारण हैं, जिनमें उल्लेखनीय उदाहरण हैं:

- मंडगप्पट्टू का लक्षितायतन मंदिर,

- तिरुचिरापल्ली की ललितंकरा की गुफा,

- और मामल्लापुरम की विभिन्न गुफाएँ।

इन गुफाओं में विशाल स्तम्भ होते हैं, जो नीचे और ऊपर चौकोर होते हैं और बीच में अष्टकोणीय आकार में कटा हुआ होता है। गुफा का मुख आमतौर पर साधारण होता है, जिसमें दोनों छोर पर द्वारपालों (dvarapalas) का संकेत होता है। बड़ी गुफाओं के अंदर स्तम्भ होते हैं, जो एक sanctum की ओर ले जाते हैं, जिसे द्वारपालों और द्वारपालिकाओं द्वारा संरक्षित किया जाता है। sanctum में आमतौर पर एक लिंग या शिव, विष्णु, या ब्रह्मा जैसे देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं। दीवारों पर देवताओं की राहत नक्काशियाँ भी होती हैं, जिसमें तिरुचिरापल्ली की गुफा में गंगा का स्वागत करते शिव का दृश्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

मामल्लापुरम का ऐतिहासिक महत्व:

- कला विरासत: मामल्लापुरम की चट्टान-उकेरी गई मूर्तियाँ और मंदिर प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला का एक उच्च बिंदु दर्शाते हैं। ये उन कारीगरों की कौशल और रचनात्मकता को दर्शाते हैं जिन्होंने पत्थर में जटिल विवरण उकेरे, जो स्थायी उत्कृष्ट कृतियाँ बनीं।

- धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व: मूर्तियाँ अक्सर हिंदू देवताओं, पौराणिक कहानियों, और धार्मिक विषयों को दर्शाती हैं, जो उस समय की आध्यात्मिक मान्यताओं और प्रथाओं को प्रदर्शित करती हैं। ये प्राचीन भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।

- वास्तुशिल्प नवाचार: चट्टान-उकेरी गई गुफाओं से स्वतंत्र खड़े मंदिरों और एकल-गठित संरचनाओं में संक्रमण भारतीय वास्तुकला के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण को चिह्नित करता है। मामल्लापुरम ने इस वास्तुकला यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- बाद की वास्तुकला पर प्रभाव: मामल्लापुरम की मूर्तियों और मंदिरों में देखे गए शैलियों और तकनीकों ने भारतीय वास्तुकला के बाद के कालों पर प्रभाव डाला, जिससे यह विद्वानों और वास्तुकारों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु बन गया।

- यूनेस्को विश्व धरोहर स्थिति: मामल्लापुरम को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता देना इसकी वैश्विक महत्व को रेखांकित करता है। यह मानव इतिहास के इस महत्वपूर्ण पहलू को संरक्षित और मनाने की आवश्यकता को उजागर करता है।

मामल्लापुरम की प्रमुख विशेषताएँ:

- चट्टान-खुदाई वाले मंदिर: यह नगर अपने चट्टान-खुदाई वाले मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो सीधे ग्रेनाइट पहाड़ियों में खोदे गए हैं। इन मंदिरों में जटिल प्रतिमाएँ हैं और ये विभिन्न हिंदू देवताओं को समर्पित हैं।

- मोनोलिथिक प्रतिमाएँ: ममल्लापुरम अपने मोनोलिथिक प्रतिमाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें प्रसिद्ध अर्जुन का तप भी शामिल है, जो भारतीय महाकाव्य महाभारत से एक दृश्य दर्शाता है। ये प्रतिमाएँ एक ही चट्टान से खोदी गई हैं और अद्वितीय कलात्मकता को दर्शाती हैं।

- शोर मंदिर: शोर मंदिर दक्षिण भारत के सबसे पुराने पत्थर के मंदिरों में से एक है और इसे भगवान शिव को समर्पित किया गया है। यह समुद्र तट पर स्थित है और बंगाल की खाड़ी के अद्भुत दृश्य पेश करता है।

- पंच रथ: यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में पांच मोनोलिथिक चट्टान-खुदाई वाले मंदिर हैं, जो प्रत्येक एक रथ की तरह दिखते हैं और विभिन्न देवताओं को समर्पित हैं। इन मंदिरों की वास्तुकला और नक्काशी अद्वितीय है और उस युग के शिल्प कौशल को दर्शाती है।

- ऐतिहासिक महत्व: ममल्लापुरम पलव वंश के दौरान एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था और व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नगर का ऐतिहासिक महत्व इसकी वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत में स्पष्ट है।

- त्यौहार और संस्कृति: ममल्लापुरम में विभिन्न सांस्कृतिक त्यौहार और कार्यक्रम आयोजित होते हैं जो इसकी विरासत का जश्न मनाते हैं। पारंपरिक संगीत, नृत्य, और कला रूप नगर की सांस्कृतिक बुनाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

- समुद्र तट और पर्यटन: नगर का समुद्र तट के करीब होना और इसके ऐतिहासिक आकर्षण इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाते हैं। आगंतुक ममल्लापुरम के समृद्ध इतिहास का अन्वेषण करते समय सुंदर तटरेखा का आनंद ले सकते हैं।

चोल मंदिर

चोल मंदिर मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं, विशेष रूप से तंजावुर के आस-पास। पलवों के मंदिरों की तुलना में, जो मुख्य रूप से कांचीपुरम में और उसके आस-पास हैं, चोल मंदिरों में पहले के शैलियों से सरल विकास नहीं दिखाई देता है और नए विशेषताओं का समावेश होता है। चोल काल के दौरान, कई ब्रिक मंदिरों को पलवों के समय से पत्थर में फिर से बनाया गया।

चोल मंदिर वास्तुकला के चरण: इतिहासकार आमतौर पर चोल काल की मंदिर वास्तुकला को दो मुख्य चरणों में विभाजित करते हैं:

- प्रारंभिक चरण: 9वीं सदी के मध्य से 11वीं सदी के प्रारंभ तक

- अंतिम चरण: 11वीं सदी के प्रारंभ से 13वीं सदी के बीच

कुछ कला इतिहासकार तीन चरणों में अधिक विस्तृत विभाजन का प्रस्ताव करते हैं:

- प्रारंभिक: 850–985

- मध्य: 985–1070

- अंतिम: 1070–1270

प्रारंभिक चोल मंदिर: सबसे प्रारंभिक चोल मंदिरों, जैसे कि नर्त्तामलाई में शिव मंदिर, में एक विमाना (पवित्र स्थान और इसका ऊपर का ढांचा) होता है जो एक अर्धमंडप (पवित्र स्थान के पहले का हॉल) से जुड़ा होता है। इन मंदिरों में अक्सर मुख्य मंदिर के चारों ओर सहायक मंदिर होते थे, जिन्हें परिवारालय कहा जाता था। प्रारंभिक चोल मंदिरों की बाहरी दीवारों पर न्यूनतम शिल्पीय सजावट होती थी, जिसमें कुछ दवारपाल (दरवाजे के रक्षक) और पिलास्टर्स होते थे, लेकिन देवता की छवियों के साथ niches की कमी होती थी।

आदित्य I और परांतक I के मंदिर: आदित्य I और परांतक I के शासनकाल के दौरान कई प्रमुख मंदिरों का निर्माण किया गया, जिसमें पुल्लमंगाई में ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर, कंबकोणम में नागेश्वरस्वामी मंदिर, और श्रीनिवासनल्लूर में कोरंगनाथ मंदिर शामिल हैं। उदाहरण के लिए, ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर में एक अर्धमंडप होता है जो विमाना से जुड़ा होता है, जिसमें बाद में एक मुखामंडप (बरामदा) जोड़ा गया है।

नागेश्वरस्वामी मंदिर

नागेश्वरस्वामी मंदिर की मूल संरचना सरल थी जिसमें एक जुड़े हुए अर्धमंडप (एक प्रकार का प्रवेश हॉल) और विमान (गर्भगृह के ऊपर का टावर) शामिल था। मंदिर में niches को देवताओं की जटिलता से उकेरी गई छवियों से सजाया गया है।

- नागेश्वरस्वामी मंदिर की मूल संरचना सरल थी जिसमें एक जुड़े हुए अर्धमंडप (एक प्रकार का प्रवेश हॉल) और विमान (गर्भगृह के ऊपर का टावर) शामिल था।

कोरंगनाथ मंदिर

- कोरंगनाथ मंदिर की मूल संरचना नागेश्वरस्वामी मंदिर के समान है। हालांकि, इसमें अंतराल (एक प्रवेश कक्ष या एंटिचैम्बर) है जो विमान और अर्धमंडप के बीच है, जो नागेश्वरस्वामी मंदिर में नहीं पाया जाता।

- कोरंगनाथ मंदिर के बाहरी आधार के साथ फ्रीज़ को उल्टे कमल, शेरों और हाथियों की कतारों से सजाया गया है।

- इस मंदिर पर उकेरे गए आंकड़े अन्य समकालीन मंदिरों की तुलना में अधिक विस्तृत सजावट के साथ हैं।

चोल मंदिर वास्तुकला का तीसरा चरण

- शेम्बियन महारानी, जो मंदिर निर्माण की एक महत्वपूर्ण संरक्षक थीं, चोल मंदिर वास्तुकला के तीसरे चरण से जुड़ी हुई हैं।

- उनके पति गंदरादित्य (949–57 CE), उनके पुत्र उत्तम I (969–85 CE), और राजराज I के प्रारंभिक शासनकाल में, कई पुराने ईंट के मंदिरों को पत्थर में पुनर्निर्मित किया गया।

- इस अवधि में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि उकेरे गए आंकड़ों का शैली अधिक कठोर और निर्जीव दिखाई देती है।

- शेम्बियन महारानी के संरक्षण में निर्मित एक मंदिर का उदाहरण अगस्त्येश्वर मंदिर है, जो अनंगापुर में स्थित है।

उकेरे गए विवरण

- बृहदीश्वर मंदिर, तंजावुर: गोपुरा

- बृहदीश्वर मंदिर का योजना

- बृहदीश्वर मंदिर, तंजावुर के राहत पैनल

- राजेंद्र I, राजराजा के पुत्र, ने अपनी नई स्थापित राजधानी गंगैकोंडाचोलापुरम में बृहदीश्वर नामक एक मंदिर का निर्माण किया। हालांकि यह मंदिर अधूरा है और अब खंडहर की अवस्था में है, लेकिन इसमें इतना शेष है कि इसकी शिल्पकला की असमान गुणवत्ता को प्रदर्शित किया जा सके और यह दिखाया जा सके कि यह तंजौर के समकक्ष नहीं है।

- चोल मंदिर वास्तुकला का अंतिम चरण 12वीं से 13वीं शताब्दी तक फैला हुआ है। इस युग के दौरान, गोपुरा (प्रवेश टॉवर) विमाना (गर्भगृह के ऊपर का टॉवर) की तुलना में अधिक प्रमुख हो गया। इस परिवर्तन का उदाहरण चिदंबरम में शिव मंदिर में देखा जा सकता है, जिसे मुख्य रूप से कुलोत्तुंगा I (1070–1122 ईस्वी) और उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान निर्मित किया गया था।

चोल धातु मूर्तिकला

चोल काल अपने अद्भुत धातु की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो अपनी सौंदर्य अपील और तकनीकी कौशल के लिए जानी जाती हैं। तंजावुर इन धातु की छवियों के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।

- उत्तर भारत में, धातु की छवियाँ आमतौर पर खोखली होती हैं, जबकि दक्षिण भारत में, ये ठोस होती हैं। दोनों क्षेत्रों ने अपनी कृतियों के लिए खोई हुई मोम विधि का उपयोग किया।

- परंपरागत रूप से, उत्तरी छवियों को आठ धातुओं के मिश्र धातु से बनाया जाने का विश्वास है: सोना, चांदी, टिन, सीसा, लोहे, पारा, जस्ता, और तांबा। इसके विपरीत, दक्षिणी छवियों को पाँच धातुओं के मिश्र धातु से बनाया जाने का माना जाता है: तांबा, चांदी, सोना, टिन, और सीसा। हालाँकि, वास्तविक छवियों के विश्लेषण से पता चलता है कि ये सूत्र हमेशा नहीं बनाए गए थे।

- दोनों क्षेत्रों में धातु की छवियों की आइकोनोग्राफी और शैली पत्थर की छवियों के समान थी। ये धातु की मूर्तियाँ कपड़े पहने और सजाई गई थीं, जो मंदिर के अनुष्ठानों और समारोहों में भूमिका निभाती थीं। कई दक्षिणी छवियों को जुलूस में ले जाया जाता था।

- चोल धातु के चित्रण में एक सामान्य विषय शिव को नटराज के रूप में दर्शाना है, जो नृत्य के भगवान हैं। अन्य विषयों में कृष्ण और आलवार एवं नयनमार संत शामिल हैं, साथ ही कुछ बौद्ध छवियाँ भी।

नटराज छवियों का पुरातात्त्विक विश्लेषण

- प्राचीन हिंदू धातु की छवियों पर शायद ही कभी लेखन होता है, जिससे विद्वान उन्हें उन पत्थर की मूर्तियों के सापेक्ष तिथांकित करते हैं जो मंदिरों में पाई जाती हैं जिन पर तिथांकित लेखन होता है। सबसे प्राचीन त्रिआयामी पत्थर की नटराज आकृतियाँ उन मंदिरों में स्थित हैं जो चोल रानी सेम्बियन महादेवी द्वारा निर्मित हैं, जैसे कि 10वीं शताब्दी के मध्य का कैलासनाथस्वामी मंदिर। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि कांस्य नटराज भी इसी अवधि में उत्पन्न हुए। हालांकि, शारदा श्रीनिवासन के पुरातात्त्विक, चित्रात्मक, और साहित्यिक साक्ष्यों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि शिव के आनंद-तांडव के कांस्य प्रतिनिधित्व सबसे पहले पल्लव काल में, 7वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य में उभरे।

- ठोस धातु के कलाकृतियों की सटीक तिथाकरण करना चुनौतीपूर्ण है। सीसा समस्थानिक अनुपात विश्लेषण और अनुसूची तत्व विश्लेषण धातुओं के स्रोतों की पहचान में मदद कर सकते हैं, जिन्हें समान छवियों के समूह में जोड़ने के लिए शैलीगत विश्लेषण के साथ जोड़ा जा सकता है। श्रीनिवासन के 130 धातु की छवियों के अध्ययन से पल्लव और चोल काल के कलाकृतियों के बीच स्पष्ट पुरातात्त्विक भिन्नताएँ प्रकट हुई हैं। इस आधार पर, वह तर्क करती हैं कि दो नटराज कांस्य—एक तंजावुर ज़िले के कुन्नियार से और दूसरा ब्रिटिश संग्रहालय में, जो अक्सर 'चोल कांस्य' के रूप में लेबल किया जाता है—संभवतः पल्लव काल के दौरान बनाए गए थे।

- पल्लव काल के प्रारंभिक कांस्य नटराज के चित्रण लकड़ी की छवियों का धातु अनुवाद हैं। अंग निकट सेट होते हैं, साड़ी नीचे लटकती है, और अग्नि का किनारा अंडाकार होता है। इसके विपरीत, चोल काल में, कारीगरों ने लकड़ी की तुलना में धातु की अधिक तन्यता शक्ति को पहचाना। चोल के कांस्य में, अंग, साड़ी, और ताले एक गोल किनारे की ओर फैलते हैं।

- श्रीनिवासन के अनुसार, गोलाकार पत्थर के नटराज सेम्बियन महादेवी के शासनकाल के दौरान सामने आए, जो पल्लव काल की सबसे प्राचीन धातु की छवियों के कई शताब्दियों बाद थे। यह संभवतः धातु की तुलना में पत्थर की कमजोर तन्यता शक्ति के कारण हो सकता है, जिसने प्रारंभ में पत्थर के कारीगरों के लिए नृत्य करते शिव के उठे हुए बाएँ पैर को काटना कठिन बना दिया।

- शिल्पकारों ने धातु और पत्थर में शिव के उल्लासपूर्ण और शक्तिशाली नृत्य को दर्शाया, जबकि कवियों ने इसे आश्चर्य के शब्दों में वर्णित किया। उदाहरण के लिए, मनिकलवचकर की तिर्वचकम कहती है 'आओ हम उस नर्तक की प्रशंसा करें जो अच्छे तिल्लाई के हॉल में अग्नि के साथ नृत्य करता है, जो निर्माण करता है, नष्ट करता है, इस स्वर्ग और पृथ्वी और अन्य सभी चीजों को।'

|

125 videos|399 docs|221 tests

|

|

125 videos|399 docs|221 tests

|