रामेश सिंह सारांश: भारत में योजना - 2 | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

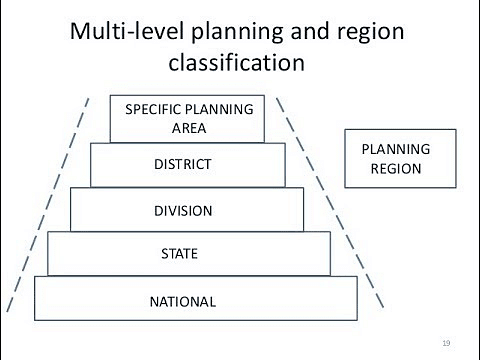

बहु-स्तरीय योजना

1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में राज्यों ने राज्य स्तर पर योजना बनाने का अधिकार मांगा।

- 1960 के मध्य तक, केंद्र द्वारा राज्यों को योजना बनाने की शक्ति दी गई थी, उन्हें सलाह दी गई कि वे प्रशासनिक स्तरों पर भी निचले स्तरों पर योजना को बढ़ावा दें, अर्थात्, जिला स्तर की योजना— शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका और निगमों के माध्यम से और पंचायतों और जनजातीय बोर्डों के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर।

- 1980 के प्रारंभ में, भारत बहु-स्तरीय योजना (MLP) का देश बन गया, जिसमें योजना की संरचना और स्तर थे।

- (i) पहला स्तर: केंद्र-स्तरीय योजना इस स्तर पर तीन प्रकार की केंद्रीय योजनाएँ वर्षों में विकसित हुई हैं— पांच वर्षीय योजनाएँ, बीस-बिंदु कार्यक्रम और MPLADS।

- (ii) दूसरा स्तर: राज्य-स्तरीय योजना 1960 के दशक तक, राज्यों ने अपनी संबंधित योजना निकायों, राज्य योजना बोर्डों के साथ राज्य स्तर पर योजना बनाना शुरू कर दिया था, जिनके संबंधित मुख्यमंत्री उनके de-facto अध्यक्ष थे। राज्यों की योजनाएँ पांच वर्षों की अवधि के लिए थीं और केंद्र की संबंधित पांच वर्षीय योजनाओं के समानांतर थीं।

- (iii) तीसरा स्तर: स्थानीय स्तर की योजना 1980 के प्रारंभ में, योजनाएँ स्थानीय स्तर पर ब्लॉकों के माध्यम से लागू की जा रही थीं और जिला योजना बोर्ड (DPBs) को नोडल एजेंसी के रूप में रखा गया था। जनसंख्या के बीच समाजिक-आर्थिक भिन्नताओं के कारण, भारत में स्थानीय स्तर की योजना तीन प्रकारों में विकसित हुई, अर्थात्:

- (a) गाँव-स्तर

- (b) पहाड़ी क्षेत्र की योजना

- (c) जनजातीय क्षेत्र की योजना

विकेंद्रीकृत योजना के मार्ग

विकेंद्रीकृत योजना बनाने का तरीका

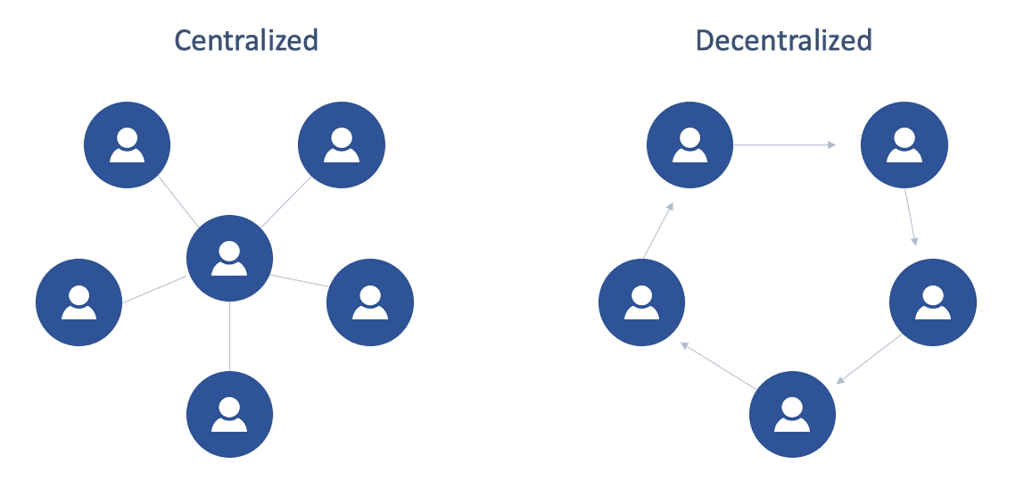

- आर्थिक योजना मूल रूप से केंद्रीकृत राजनीतिक प्रणाली (यानी, समाजवादी और साम्यवादी) का एक तत्व था। जब भारत ने योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के पक्ष में निर्णय लिया, तो यह दोहरे चुनौतियों का सामना करने के लिए था:

- (i) पहली चुनौती थी योजना के उद्देश्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करना।

- (ii) लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक योजना को विकास का उपयुक्त साधन बनाना—योजना प्रक्रिया को लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत करना।

- (iii) सरकार ने NDC की स्थापना करके और MLP को बढ़ावा देकर योजना प्रक्रिया को विकेंद्रित करने का प्रयास किया, लेकिन वांछित परिणाम प्राप्त करने में असमर्थ रही।

-

< />1980 के अंत तक, विकास और लोकतंत्र के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया गया था। हालांकि केंद्रीय और राज्य स्तर पर योजना अभी भी अतिरिक्त-संविधानिक गतिविधियाँ हैं, यह स्थानीय निकायों के स्तर पर संवैधानिक हो गई है।

- पंचायत अध्यक्षों ने सरकार को '21 बिंदुओं का ज्ञापन' सौंपा, जो विशेष रूप से PRIs की वित्तीय स्थिति से संबंधित था। जुलाई 2002 में, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) की वार्षिक बैठक को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने घोषणा की कि PRIs को बहुत जल्द 'वित्तीय स्वायत्तता' दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जब राजनीतिक सहमति हो जाएगी, तो सरकार आगे संवैधानिक संशोधन करने पर विचार कर सकती है। दुर्भाग्यवश, वही गठबंधन (यानी, NDA) आगामी आम चुनावों में सत्ता में नहीं आया।

योजना आयोग और वित्त आयोग

- संविधानिक राजनीतिक प्रणालियों ने केंद्रीय और राज्य सरकारों को स्वतंत्र वित्तीय नियंत्रण प्रदान किया है, ताकि वे अपनी विशेष कार्यों को पूरा कर सकें। भारत का संविधान वित्तीय संसाधनों के वितरण से संबंधित कुछ उपायों की सिफारिश करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना के लिए विस्तृत प्रावधान करता है। पी.जे. राजामन्नार, जिन्होंने वित्त आयोग (1966-69) का नेतृत्व किया, ने संविधान में संशोधन करके दोनों आयोगों के दायरे और कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का सुझाव दिया, और योजना आयोग को सरकार से स्वतंत्र एक वैधानिक निकाय बनाने की सलाह दी। 2003 में वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम ने राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार से पूर्व अनुमति के बिना अपनी योजना व्यय को पूरा करने के लिए बाजार उधारी लेने का अधिकार दिया। राज्यों को अधिक से अधिक कर एकत्र करने के लिए सक्षम करने की एक सामान्य प्रवृत्ति है, जिसका स्पष्ट उदाहरण मूल्य वर्धित कर (VAT) है, जिसके द्वारा लगभग सभी राज्यों ने अपने कुल कर राजस्व में वृद्धि की है।

एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन: योजना में 'परिप्रेक्ष्य' की कमी

- योजना में परिप्रेक्ष्य रखने के लिए दो मूलभूत तत्वों को पूरा करना आवश्यक है, अर्थात् — (i) योजना को मूल्यांकन आधारित होना चाहिए, और (ii) 'दीर्घकालिक' लक्ष्यों का पालन 'अल्पकालिक' लक्ष्यों के अलावा किया जाना चाहिए। भारतीय संदर्भ में, पूर्ववर्ती योजना के पूर्ण मूल्यांकन के बिना हमेशा नए योजनाओं की शुरुआत की गई है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे: (i) राष्ट्रीय स्तर पर डेटा संग्रह के लिए जिम्मेदार एक नोडल निकाय की कमी; (ii) संघीय राजनीति की प्रकृति के कारण डेटा संग्रह में देरी और राज्यों पर अधिक निर्भरता। (iii) तेज डेटा वितरण संभव नहीं था। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (सी. रंगराजन की अध्यक्षता में), 2000, ने सरकार के साथ समेकित डेटा संग्रह के लिए एक नोडल निकाय स्थापित करने पर चर्चा की, जो संघीय बाधाओं को पार करता है।

संतुलित विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने में विफलता

- भारतीय योजना पर क्षेत्रीय संतुलित विकास और प्रगति के उद्देश्य को पूरा करने में विफलता का आरोप लगाया गया है। हालांकि, द्वितीय योजना ने इस तथ्य को पहचाना था, लेकिन उठाए गए उपाय पर्याप्त नहीं थे या दृष्टिहीन थे। राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक योजना संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने का एक अत्यंत प्रभावी उपकरण साबित हुई है। राजनीतिक कारणों से, राज्यों को धन आवंटित करने की विधि में काफी विसंगतियाँ उत्पन्न हुईं। सैद्धांतिक स्तर पर, सरकारों को उपचार ज्ञात थे, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर राजनीति ने योजना प्रक्रिया पर हावी हो गई। इस स्थिति के लिए लोकतांत्रिक अपरिपक्वता और योजना प्रक्रिया का राजनीतिकरण जिम्मेदार है।

योजनाओं की अत्यधिक केंद्रीकृत प्रकृति

- योजना प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करना 1950 के दशक से सरकारों का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। लेकिन नेहरू के बाद, हर योजना के साथ हम योजना प्रक्रिया में केंद्रीकरण की एक बड़ी प्रवृत्ति देखते हैं। NDC का गठन और बहु-स्तरीय योजना (MLP) को बढ़ावा देना इस दिशा में अधिक उद्देश्य परिलक्षित नहीं कर सका। यह भारत में योजनाओं के criticized क्षेत्रों में से एक रहा है क्योंकि राष्ट्रीय योजना समिति और पहले योजना ने 'लोकतांत्रिक योजना' की आवश्यकता को रेखांकित किया था। 1980 के दशक के मध्य तक, केंद्र की मानसिकता में परिवर्तन आया और विकेंद्रीकृत योजना की आवश्यकता को उचित ध्यान मिला। अंततः, 1990 के प्रारंभ में दो संवैधानिक संशोधनों (यानी, 73वां और 74वां) ने स्थानीय निकायों को संवैधानिक शक्तियाँ सौंपकर विकेंद्रीकृत योजना के कारण को बढ़ावा दिया।

असंतुलित रोजगार रणनीति

भारत में योजना बनाना 'पूंजी गहन' उद्योगों के पक्ष में काफी झुका हुआ है, विशेष रूप से दूसरे योजना के बाद। ऐसे उद्योगों ने सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार उत्पन्न नहीं किया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर अत्यधिक जोर

- भारतीय योजना ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) पर सही कारणों से जोर दिया, लेकिन गलत तरीके से और काफी लंबी अवधि के लिए।

- राज्य की एकाधिकार स्थिति कुछ क्षेत्रों में इतनी लंबे समय तक बनी रही कि नुकसान के बावजूद, PSUs द्वारा उत्पादित प्रमुख वस्तुओं और सेवाओं में मांग-आपूर्ति का अंतर उत्पन्न हो गया।

- हालांकि देश ने सुधार प्रक्रियाएं शुरू करने के बाद बहुत अनुकूल नीतिगत परिवर्तन किए, लेकिन अतीत का प्रभाव अभी भी बना हुआ है।

कृषि पर उद्योग का प्रभुत्व

- समय के साथ तेजी से औद्योगिकीकरण के कारणों को बढ़ावा देना योजना प्रक्रिया के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया कि कृषि क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हो गया।

- हालांकि योजनाएं कृषि को उजागर या प्राथमिकता दे रही थीं, उद्योग क्षेत्र और PSUs को इस तरह से महिमामंडित किया गया कि कृषि क्षेत्र के लिए समय और संसाधन दोनों की कमी हो गई।

गलत औद्योगिक स्थान नीति

- 'औद्योगिक स्थान' के समय-परीक्षित सिद्धांत हैं, जो कच्चे माल, बाजार, सस्ते श्रम, बेहतर परिवहन और संचार आदि की निकटता को ध्यान में रखते हैं।

- लेकिन योजनाओं ने हमेशा नए औद्योगिक इकाइयों (यानी, PSUs) की स्थापना को देश के पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिकता दी, जो औद्योगिक स्थान के सिद्धांतों को गलत साबित करती हैं।

गलत वित्तीय रणनीति

संसाधनों का जुटाव अत्यधिक पूंजी-गहन योजनाओं का समर्थन करने के लिए हमेशा सरकार के लिए एक चुनौती रही है (PSUs के माध्यम से)। योजनाओं का समर्थन करने के लिए, कोई कसर नहीं छोड़ी गई, जैसे कि अत्यधिक जटिल और उदार कर संरचना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आदि। अंततः, कर चोरी, समानांतर अर्थव्यवस्था की समस्या और निजी क्षेत्र के लिए घटती पूंजी भारत के लिए पीड़ा बन गई।

- अंततः, कर चोरी, समानांतर अर्थव्यवस्था की समस्या और निजी क्षेत्र के लिए घटती पूंजी भारत के लिए पीड़ा बन गई।

योजना प्रक्रिया का राजनीतिकरण

- एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली में, लगभग हर सामाजिक-राजनीतिक महत्व का मुद्दा राजनीति द्वारा प्रभावित होता है। यह कम परिपक्व लोकतंत्रों के मामले में अधिक सही है। हमारे देश में योजना प्रक्रिया पर भी यही लागू होता है। योजना प्रक्रिया का बढ़ता राजनीतिकरण इस तरह के डिजाइन में परिणत हुआ कि कभी-कभी आर्थिक योजना विपरीत उद्देश्य की पूर्ति करती थी।

समावेशी विकास

समावेशी विकास वह विकास प्रक्रिया है जो व्यापक स्तर पर लाभ देती है और सभी के लिए अवसरों की समानता सुनिश्चित करती है (UNDP और 11वां योजना)। बुनियादी रूप से, विकास और उन्नति के विचारों में पहले से ही 'समावेशिता' का तत्व शामिल है, लेकिन कभी-कभी, कुछ कारणों से, प्रक्रियाएँ गैर-समावेशी तरीके से हो सकती हैं।

(i) अल्पकालिक नीति

- यह नीति उन वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के लिए है जो समाज के वंचित और हाशिए पर मौजूद वर्गों के लिए आवश्यक हैं। इस उद्देश्य के लिए कई केंद्रीय क्षेत्र योजनाएँ और केंद्रीय वित्त-पोषित योजनाएँ सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं। यह नीति निम्नलिखित क्षेत्रों को छूती है:

- (a) भोजन और पोषण (अन्नपूर्णा, अंतोदय, मध्याह्न भोजन, और अंतिम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आदि)।

- (b) स्वास्थ्य और स्वच्छता (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कुल स्वच्छता अभियान, आशा, मिशन इंद्रधनुष, और अंतिम स्वच्छ भारत अभियान, आदि)।

- (c) आवास (इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना, आदि)।

- (d) पीने का पानी (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, आदि)।

- (e) शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मॉडल स्कूल योजना, आदि)।

(ii) दीर्घकालिक नीति

यह नीति लक्षित जनसंख्या में आत्मनिर्भरता लाने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह नीति स्वयं में स्थायीता का तत्व भी समाहित करती है। सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- (a) सभी योजनाएँ जो गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन का लक्ष्य रखती हैं।

- (b) सभी कार्यक्रम जो किसी भी स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देते हैं।

- (c) शिक्षा का व्यावसायिकीकरण।

- (d) कौशल विकास।

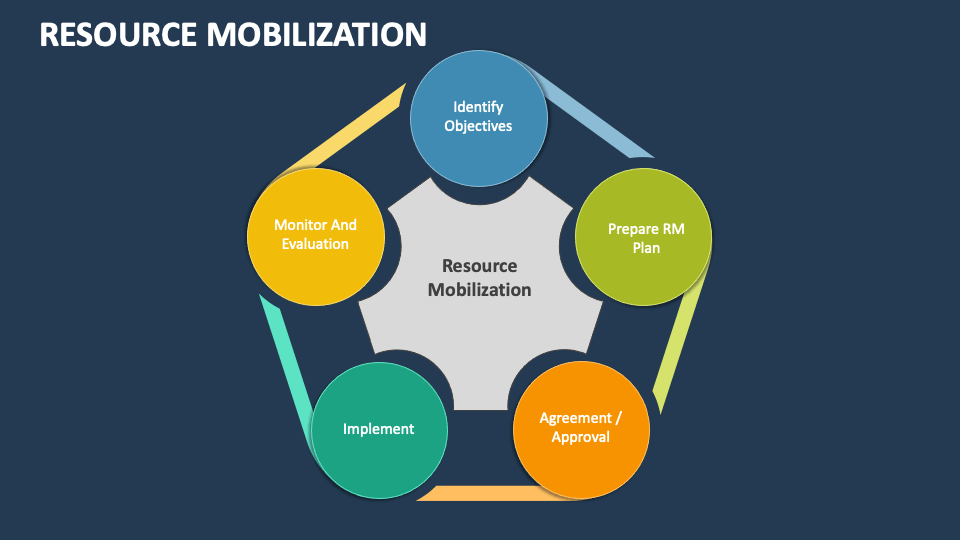

संसाधन जुटाना

- संसाधन जुटाना एक व्यापक शब्द है जिसमें अर्थव्यवस्था के संसाधनों (भौतिक और मानव) को उठाना और उन्हें निर्देशित करना शामिल है, ताकि वांछित सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

- यह सभी आर्थिक नीतियों को शामिल करता है जो सरकारों द्वारा सक्रियित की जाती हैं— हम इसे केंद्र और राज्यों की वित्तीय नीतियों का वास्तविक सार और अंतिम परिणाम मान सकते हैं।

- भारतीय अर्थव्यवस्था को वांछित विकास और वृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए, भारत सरकार (Gol) को अर्थव्यवस्था के विभिन्न एजेंटों के लिए संसाधन जुटाने के मुद्दे का ध्यान रखना आवश्यक है, अर्थात् - (a) Gol, (b) राज्य सरकारें, (c) निजी क्षेत्र, (d) सामान्य जनता।

निवेश मॉडल

'निवेश मॉडल' वे साधन और उपकरण हैं जिनके माध्यम से भारत सरकार (Gol) ने नियोजित विकास के विभिन्न लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक धन (संसाधनों) को जुटाने की कोशिश की है। भारत ने योजनाबद्ध प्रक्रिया (1951) की शुरुआत की है। हम देखते हैं कि सरकारों द्वारा संसाधनों को जुटाने के लिए विभिन्न मॉडल अपनाए गए हैं—यह एक प्रकार की 'विकासात्मक' प्रक्रिया रही है।

- 'निवेश मॉडल' वे साधन और उपकरण हैं जिनके माध्यम से भारत सरकार (Gol) ने नियोजित विकास के विभिन्न लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक धन (संसाधनों) को जुटाने की कोशिश की है।

चरण-I (1951—69)

- यह 'राज्य-नेतृत्व' विकास का चरण था जिसमें हम देखते हैं कि भारत सरकार आवश्यक संसाधनों को जुटाने के लिए बाहरी साधनों का उपयोग कर रही है।

- संसाधन आवंटन के मुख्य क्षेत्र बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र के लिए थे।

- इस अवधि के दौरान प्रसिद्ध महलनोबिस योजना लागू की गई।

चरण-II (1970—73)

- 1970 में औद्योगिक नीति के लागू होने के साथ, हम देखते हैं कि भारत सरकार ने नियोजित विकास की प्रक्रिया में 'निजी पूंजी' को शामिल करने के पक्ष में निर्णय लिया—लेकिन यह बड़ा और खुला तरीके से नहीं था।

- 'संयुक्त क्षेत्र' का विचार आया जिसमें एक संयोजन के साझेदार— केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र — औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे।

चरण-III (1974-90)

1974 में FERA के लागू होने के साथ, हम देखते हैं कि सरकार पहली बार नियोजित विकास की प्रक्रिया में 'विदेशी पूंजी' की मदद लेने का प्रस्ताव रख रही है—लेकिन केवल नकद विदेशी निवेश के माध्यम से नहीं—बल्कि 'प्रौद्योगिकी हस्तांतरण' के मार्ग के माध्यम से, जो कि केवल निजी क्षेत्र द्वारा प्रस्तावित कुल परियोजना मूल्य का 26 प्रतिशत तक ही हो सकता है।

चरण-IV (1991 से आगे)

लंबे समय तक आर्थिक सिद्धांतों की कमजोरियों के कारण और खाड़ी युद्ध-1 के तुरंत बाद, भारत 1980 के अंत तक गंभीर भुगतान संतुलन संकट की ओर बढ़ा, जिसके कारण भारत को वित्तीय सहायता के लिए IMF का सहारा लेना पड़ा। यह सहायता कुछ 'शर्तों' पर दी गई—इन 'शर्तों' का डिज़ाइन भारत को 1991 में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के तहत अर्थव्यवस्था के 'पुनर्गठन' की ओर ले गया।

- भारत में योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया ने समय के साथ दो प्रकार की योजनाओं को विकसित किया है, अर्थात्— केंद्रीय क्षेत्र योजना और केंद्रीय प्रायोजित योजना।

- संघीय बजट 2016-17 के अनुसार, मौजूदा 1,500 ऐसी योजनाओं को खर्च की पुनरावृत्ति को रोकने और बेहतर निगरानी और मूल्यांकन में मदद करने के लिए 300 में पुनर्गठित किया गया।

केंद्रीय योजना सहायता

- सामान्य केंद्रीय सहायता (NCA) : NCA का वितरण सूत्र आधारित (गडकिल-मुखर्जी सूत्र) है और यह बिना शर्त है। राज्य को केंद्रीय सहायता निर्धारित करने के लिए गडकिल सूत्र का उपयोग चौथी योजना से किया जा रहा है और इसे बाद में संशोधित किया गया— आवंटन योजना आयोग द्वारा किया गया।

- अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ACA) : यह बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (EAPs) के कार्यान्वयन के लिए प्रदान की जाती है, और इसके लिए वर्तमान में कोई सीमा नहीं है। NCA के विपरीत, यह योजना आधारित है। ऐसी योजनाओं के विवरण व्यय बजट खंड I के विवरण 16 में दिए गए हैं। एक बार की ACA और अग्रिम ACA भी हो सकती है।

- विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) : यह विशेष परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रदान की जाती है, जैसे कि पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आदि।

CSSs पुनर्गठित

- 12वीं योजना अवधि [2012-17] के लिए मौजूदा 137 CSSs को 66 योजनाओं में पुनर्गठित किया गया, जिसमें 17 प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए एक विशेषज्ञ समिति (जिसकी अध्यक्षता बी. के. चतुर्वेदी ने की, जो पूर्व योजना आयोग के सदस्य थे) का गठन किया, जिसने 2011 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 14वीं FC ने अनुशंसा की कि केंद्रीय से राज्यों/UTs को क्षेत्र-विशिष्ट अंतरण शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों तक सीमित होने चाहिए। हालांकि, राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख क्षेत्रों में CSSs की प्रबलता को देखते हुए, GoI ने 2015-16 के संघीय बजट में 66 में से 50 चल रहे CSSs को बनाए रखा।

कोर योजनाओं का कोर

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम

- अनुसूचित जातियों के विकास के लिए छत्र योजना

- अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए छत्र कार्यक्रम

- अल्पसंख्यकों के विकास के लिए छत्र कार्यक्रम

- अन्य कमजोर समूहों के विकास के लिए छत्र कार्यक्रम

कोर योजनाएँ

- हरित क्रांति

- सफेद क्रांति

- नीली क्रांति

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

- प्रधानमंत्री आवास योजना [PMAY]

- जल जीवन मिशन [JJM]

- स्वच्छ भारत मिशन [शहरी]

- स्वच्छ भारत मिशन [ग्रामीण]

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

- राष्ट्रीय शिक्षा मिशन

- विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम

- ICDS छत्र

- महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए मिशन

स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय

स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (IEO) की स्थापना फरवरी 2014 में सरकार से दूर एक स्वतंत्र निकाय के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों की जनता की जवाबदेही को मजबूत करना है, जो प्रमुख कार्यक्रमों जैसे कि फ्लैगशिप कार्यक्रमों के तहत बड़े संसाधनों का समन्वयन करते हैं।

- यह IMF के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (IEO) के समान विचाराधीन था, और इसे अंतरराष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर, विश्व बैंक और ब्रिटिश DFID (अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग) के सहयोग से बनाया गया था।

- यह मैक्सिको के सामाजिक विकास नीति के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय परिषद के समान मॉडल पर आधारित था।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (PEO)

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (PEO) की स्थापना अक्टूबर 1952 में एक स्वतंत्र संगठन के रूप में की गई, जो कि योजना आयोग (PC) के सामान्य मार्गदर्शन और दिशा-निर्देश के तहत कार्य करता था, जिसका विशेष कार्य समुदाय विकास कार्यक्रमों और अन्य गहन क्षेत्र विकास योजनाओं का मूल्यांकन करना था।

- मूल्यांकन की व्यवस्था को पहले योजना के तहत मूल्यांकन की विधियों और तकनीकों के विकास द्वारा और मजबूत किया गया और राज्यों में तीसरी (1961-66) और चौथी (1969-74) योजनाओं के दौरान मूल्यांकन मशीनरी स्थापित की गई।

- धीरे-धीरे, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रमों/योजनाओं के विस्तार के साथ, जैसे कि:

- कृषि सहयोग, ग्रामीण उद्योग, मछली पालन, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विद्युतकरण, सार्वजनिक वितरण, आदिवासी विकास, सामाजिक वनीकरण, आदि।

- PEO द्वारा किए गए मूल्यांकन कार्य को अन्य महत्वपूर्ण CSSs पर भी विस्तारित किया गया।

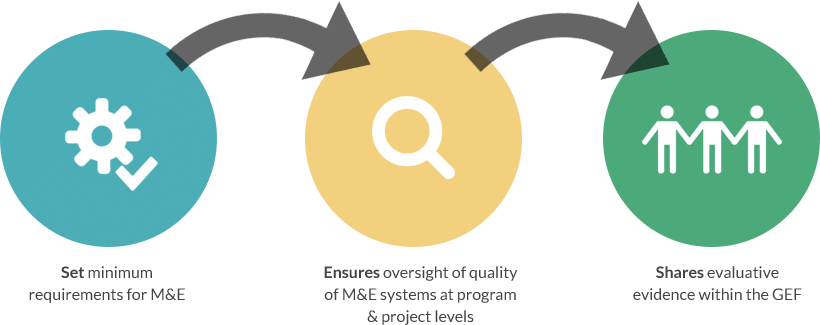

विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO)

- विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) का गठन सितंबर 2015 में पूर्व कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय (PEO) और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (IEO) के विलय से किया गया। यह नीति आयोग के तहत एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है और आयोग के निगरानी और मूल्यांकन (M&E) के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखता है। इसे देश में M&E पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का कार्य सौंपा गया है, जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

- नीतियों/कार्यक्रमों की प्रगति और प्रभावशीलता की निगरानी करना, सुधार में मदद के लिए आवश्यक मध्य-कोर्स सुधारों सहित पहल करना।

- कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना और सफलता और वितरण की सीमा को मजबूत करने के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करना।

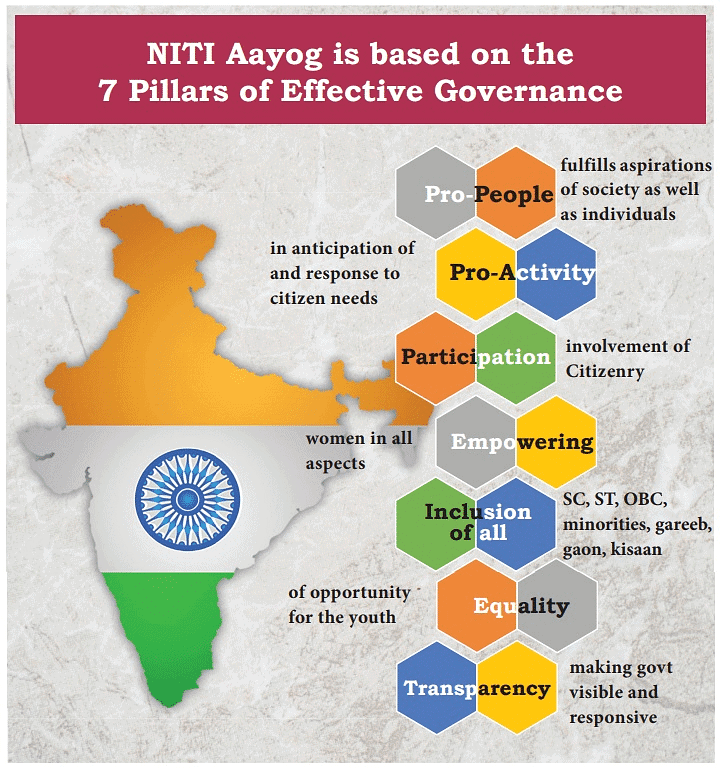

NITI आयोग

- NITI आयोग की स्थापना 2015 में योजनाबद्ध आयोग के स्थान पर की गई, ताकि भारत के विकास एजेंडे को पुनर्परिभाषित किया जा सके। 'योजना से NITI' में संक्रमण सहकारी संघवाद और समावेशी विकास की ओर एक नए दृष्टिकोण का संकेत है। सरकार का लक्ष्य राष्ट्रीय विकास के लिए एक सहयोगी मंच बनाना है, जिसमें राज्यों को समान भागीदार के रूप में महत्व दिया गया है।

भारत की बदलती आकृतियाँ

- जनसांख्यिकीय परिवर्तन: भारत की जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण युवा जनसंख्या लाभ को भुनाने के लिए नवोन्मेषी नीतियों की मांग करता है।

- आर्थिक परिवर्तन: एक छोटे GDP से एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की ओर, जिससे सरकार की भूमिका को निर्देशात्मक से सहायक में पुनः कैलिब्रेट करना आवश्यक है।

- वैश्वीकरण: वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का एकीकरण सक्रिय नीतियों और विकेंद्रीकृत निर्णय लेने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

- राज्यों की भूमिका: विकास के चालकों के रूप में राज्यों को मान्यता देना और एक जैसे समाधान के बजाय अनुकूलित समाधानों के लिए वकालत करना।

- प्रौद्योगिकी का पैटर्न: पारदर्शिता, दक्षता और प्रशासनिक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना।

आर्थिक संस्थानों में परिवर्तन की आवश्यकता

- सुधार की आपातता: विशेषज्ञों, संसदीय समितियों और पूर्व नेताओं के आह्वान से यह स्पष्ट होता है कि योजना आयोग जैसे संस्थानों का पुनर्गठन आवश्यक है ताकि वे आर्थिक सुधारों के अनुरूप ढल सकें।

- डॉ. मनमोहन सिंह का संबोधन: पूर्व प्रधानमंत्री का योजना आयोग के प्रति विदाई भाषण इस बात पर जोर देता है कि आर्थिक परिदृश्य के विकास के अनुरूप ढलना आवश्यक है।

- महात्मा गांधी का दर्शन: शासन में पुरानी प्रथाओं से बचने और निरंतर विकास की वकालत करना।

NITI आयोग के कार्य

- सहकारी और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद: राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना।

- साझा राष्ट्रीय एजेंडा: राष्ट्रीय विकास के लिए एक समेकित दृष्टिकोण विकसित करना जिसमें सक्रिय राज्य भागीदारी हो।

- विकेंद्रीकृत योजना बनाना: राज्यों और स्थानीय सरकारों को योजना बनाने और कार्यान्वयन में सशक्त बनाना।

- विज़न और परिदृश्य योजना: दीर्घकालिक रणनीतिक ढांचे तैयार करना और प्रगति की निगरानी करना।

- डोमेन रणनीतियाँ: विशेषज्ञता का निर्माण करना और मंत्रालयों को नीति निर्माण में सहायता करना।

- ध्वनि बोर्ड: महत्वपूर्ण फीडबैक और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करना।

- ज्ञान और नवाचार केंद्र: सर्वोत्तम प्रथाओं को संचित करना और नकल की सुविधा प्रदान करना।

- कार्यान्वयन सुविधा: योजनाओं के कार्यान्वयन का समर्थन करना जिससे ठोस परिणाम प्राप्त हों।

- समन्वय: सरकारी कार्रवाइयों के बीच एकरूपता और सहक्रियाशीलता को बढ़ावा देना।

- संघर्ष समाधान: अंतर्सेक्टरल और अंतराज्यीय मुद्दों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना।

- विश्व के साथ समन्वयित इंटरफेस: वैश्विक विशेषज्ञता और संसाधनों के साथ जुड़ना।

- आंतरिक परामर्श: सरकारों को सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करना।

- क्षमता निर्माण: सभी प्रशासनों में प्रबंधकीय और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना।

- निगरानी और मूल्यांकन: डेटा-आधारित नीति निर्माण सुनिश्चित करना और प्रभाव का आकलन करना।

मार्गदर्शक सिद्धांत: समावेशी विकास

अंत्योदय: सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों की सेवा को प्राथमिकता देना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन को दोहराना।

- समावेशिता: समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाना और पहचान आधारित असमानताओं को संबोधित करना।

- ग्राम एकीकरण: ग्रामीण क्षेत्रों की सांस्कृतिक और आर्थिक जीवंतता का लाभ उठाना।

- जनसंख्या लाभांश: भारत की युवा क्षमता को harness करने के लिए शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करना।

- जन भागीदारी: शासन और विकास प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना।

- शासन: पारदर्शी, उत्तरदायी, और परिणाम-प्रेरित शासन को बढ़ावा देना।

- स्थिरता: विकास योजना में पर्यावरणीय स्थिरता को एकीकृत करना।

NITI आयोग की संरचना

- अध्यक्षता: भारत के प्रधानमंत्री।

- शासी परिषद: पीएम, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री और अन्य सदस्यों के साथ मिलकर।

- क्षेत्रीय परिषद: क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करना।

- विशेष आमंत्रित: पीएम द्वारा नामांकित क्षेत्र विशेषज्ञ शामिल हैं।

- संस्थानिक ढांचा: पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्यों, CEO, और सहायक कर्मचारियों का गठन।

अच्छे शासन का वाहन

- अच्छे शासन में भूमिका: रणनीतिक दिशा प्रदान करना और भागीदारी शासन को सुविधाजनक बनाना।

- शासन के सिद्धांत: सभी स्तरों पर सहयोग और प्रभावशीलता पर जोर देना।

- शासन के लिए दृष्टिकोण: NITI आयोग के कार्यों में अच्छे शासन के सिद्धांतों का एकीकरण।

- NITI आयोग का दृष्टिकोण: संस्था को अच्छे शासन के लिए उत्प्रेरक के रूप में देखना।

निष्कर्षात्मक टिप्पणी

- नवोन्मेषी दृष्टिकोण: नीति निर्माण में समकालीन विचारों और सांस्कृतिक मूल्य प्रणाली को अपनाना।

- विकास और सांस्कृतिक आयामों का एकीकरण: आर्थिक विकास और सांस्कृतिक मूल्यों के बीच के अंतर्संबंध को पहचानना।

- PC से NITI आयोग में संक्रमण: NITI आयोग को समावेशी और सहयोगात्मक विकास के लिए एक मंच के रूप में स्थापित करना।

NITI के प्रमुख दस्तावेज़

तीन साल की कार्य योजना

- राजकोषीय घाटा कम करना: 2019-20 तक राजकोषीय घाटा को GDP के 3% और राजस्व घाटा को GDP के 0.9% तक कम करने का लक्ष्य, जो राजकोषीय अनुशासन और समग्र आर्थिक स्थिरता को दर्शाता है।

- किसानों की आय को दोगुना करना: 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य, कृषि क्षेत्र की वृद्धि और उद्योग तथा सेवाओं में रोजगार सृजन के महत्व पर जोर देता है।

- शहरी विकास उपाय: शहरी क्षेत्रों के लिए उदार फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) और लचीले परिवर्तन नियमों की सिफारिश करता है, जिसका उद्देश्य कुशल भूमि उपयोग और शहरी विकास को बढ़ावा देना है।

- क्षेत्रीय विकास पर ध्यान: विशेष क्षेत्रों जैसे उत्तर-पूर्व क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, द्वीप, उत्तर हिमालयी राज्य, रेगिस्तानी और सूखे के प्रति संवेदनशील राज्यों में विकास परिणामों को प्रोत्साहित करता है, जिसमें कनेक्टिविटी और अवसंरचना में सुधार पर ध्यान दिया गया है।

- ऊर्जा क्षेत्र में सुधार: ऊर्जा क्षेत्र में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें उपभोक्ता-मित्रवत उपाय, बिजली क्षेत्र में पारस्परिक सब्सिडी को कम करना, और कोयला क्षेत्र में सुधार करना शामिल है ताकि सतत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जोर: विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जन-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से बढ़ावा देता है, राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार फाउंडेशन की स्थापना करता है, और नवाचार और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने के लिए पेटेंट प्रणाली को सरल बनाता है।

- शासन को बढ़ावा: शासन सुधारों को बढ़ावा देता है जिसमें गैर-आवश्यक क्षेत्रों में सरकार की हस्तक्षेप को कम करना, कर चोरी से निपटना, कर प्रणाली को सरल बनाना, सार्वजनिक खरीद को मजबूत करना, और कानून के शासन को बढ़ावा देने के लिए न्यायिक और पुलिस सुधारों को लागू करना शामिल है।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार: ऊर्जा क्षेत्र में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें उपभोक्ता-मित्रवत उपाय, बिजली क्षेत्र में पारस्परिक सब्सिडी को कम करना, और कोयला क्षेत्र में सुधार करना शामिल है ताकि सतत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जोर: विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जन-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से बढ़ावा देता है, राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार फाउंडेशन की स्थापना करता है, और नवाचार और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देने के लिए पेटेंट प्रणाली को सरल बनाता है।

शासन को बढ़ावा: शासन सुधारों को बढ़ावा देता है जिसमें गैर-आवश्यक क्षेत्रों में सरकार की हस्तक्षेप को कम करना, कर चोरी से निपटना, कर प्रणाली को सरल बनाना, सार्वजनिक खरीद को मजबूत करना, और कानून के शासन को बढ़ावा देने के लिए न्यायिक और पुलिस सुधारों को लागू करना शामिल है।

- परिणाम-आधारित शिक्षा: इनपुट-आधारित से परिणाम-आधारित शिक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें एक रैंकिंग प्रणाली होती है, जिसका उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता और परिणामों में सुधार करना है।

- जन स्वास्थ्य पर ध्यान: जन स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है, सरकार के खर्च में वृद्धि के माध्यम से, स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच और गुणवत्ता को संबोधित करता है।

- समावेशी विकास और स्थिरता: एक समावेशी समाज का निर्माण करने और पर्यावरणीय चुनौतियों जैसे वायु प्रदूषण और जल संसाधन प्रबंधन से निपटने के लिए स्थायी प्रथाओं को अपनाने का लक्ष्य रखता है।

सात वर्षीय रणनीति ढांचा

- आर्थिक लक्ष्य: भारत को 2022-23 तक $3.0 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, जो महत्त्वाकांक्षी आर्थिक विकास लक्ष्यों को दर्शाता है।

- विकास और रोजगार पर ध्यान: विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देता है, किसानों की आय को दोगुना करना, और वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) और पर्यटन जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देना ताकि आर्थिक अवसरों को बढ़ाया जा सके।

- विज्ञान, प्रौद्योगिकी, और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र: विज्ञान, प्रौद्योगिकी, और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि नवाचार-प्रेरित विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिल सके।

- नागरिकों की भलाई और समावेश: नागरिकों की क्षमताओं में निवेश करता है, विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा में, जबकि पारंपरिक रूप से हाशिए पर रहे वर्गों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करता है ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।

- शासन प्रक्रियाओं का अनुकूलन: विकासात्मक परिणाम प्राप्त करने में दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शासन संरचनाओं और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है।

स्वास्थ्य पर दृष्टि दस्तावेज

- प्रतिक्रियाशील और पूर्वानुमानित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली: सभी स्तरों पर कार्रवाई के लिए तैयार रहने को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को अधिक प्रतिक्रियाशील और पूर्वानुमानित बनाने का लक्ष्य है।

- नागरिक-हितैषी निगरानी प्रणाली: एक नागरिक-हितैषी सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली के विकास पर जोर देता है, जो गोपनीयता सुनिश्चित करता है और फीडबैक तंत्र को शामिल करता है।

- डेटा-शेयरिंग तंत्र में सुधार: इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच डेटा-शेयरिंग को बढ़ावा देना है, स्वास्थ्य डेटा को सूचित निर्णय लेने के लिए निर्माण खंड के रूप में मानते हुए।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य में क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व: यह सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रबंधन में क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने की दृष्टि रखता है, सहयोग और सक्रिय उपायों पर जोर देते हुए।

कुल मिलाकर, विज़न 2035 दस्तावेज़ का उद्देश्य भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के भविष्य को आकार देना है, नए उभरते चुनौतियों का सामना करते हुए और एक मजबूत प्रणाली सुनिश्चित करते हुए, विशेष रूप से COVID-19 महामारी के संदर्भ में।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|