रामेश सिंह सारांश: आर्थिक सुधार | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

पिछले 25 वर्षों से, 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद, समाचार पत्रों में इन सुधारों के बारे में चर्चा या खबरों का एक भी दिन नहीं बीता है। भारत और विदेशों के कई विशेषज्ञों ने भारत के आर्थिक सुधारों पर प्रशंसित पुस्तकें लिखी हैं। हालांकि, आज भी, कई छात्र, विशेषकर जो अर्थशास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, इन सुधारों के लाभ और हानि को समझने में संघर्ष करते हैं।

आर्थिक सुधार

आर्थिक सुधार आमतौर पर सरकारों की भूमिका को कम करने और अर्थव्यवस्था में अधिक निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने से संबंधित होते हैं। आर्थिक सुधार को समझना विभिन्न वैकल्पिक विकास रणनीतियों की खोज के समान है, जिन्हें राष्ट्र समय के साथ अपनाते हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आर्थिक प्रदर्शन में भिन्नताओं का श्रेय इन रणनीतियों को जाता है, जो विभिन्न वैचारिक प्रभावों के तहत परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से विकसित हुई हैं। इन दृष्टिकोणों का अध्ययन आर्थिक सुधार की अवधारणा को स्पष्ट करने में मदद करता है, विशेषकर भारतीय संदर्भ में।

योजनाबद्ध मॉडल

- सोवियत संघ के उदय तक, यूरो-अमेरिकी देशों में प्रचलित विकास रणनीति पूंजीवादी प्रणाली थी, जिसने laissez-faire के सिद्धांतों और अर्थव्यवस्था में निजी पूंजी की प्रमुख भूमिका को बढ़ावा दिया।

- जब सोवियत संघ ने योजनाबद्ध मॉडल अपनाया, तो अधिकांश विकासशील देशों पर स्वतंत्रता के बाद समाजवाद का प्रभाव पड़ा और वहां की सरकारों ने योजनाबद्ध विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई।

- चूंकि ये अर्थव्यवस्थाएं विदेशी उपनिवेशकों द्वारा प्रभुत्व में थीं, उन्हें चिंता थी कि विदेशी निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को खोलने से एक नए प्रकार का प्रभुत्व उत्पन्न होगा, जो बड़े बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व होगा।

वाशिंगटन सहमति

1980 के प्रारंभ में, एक नई विकास रणनीति का उदय हुआ। हालाँकि यह नई नहीं थी, यह पुराने विचार का पुनर्वास था जब एक अपेक्षाकृत नए विचार की असफलता के बाद इसे मान्यता मिली। जब दुनिया ने राज्य-प्रभुत्व वाले अर्थव्यवस्था की सीमाओं को पहचाना, तो बाजार, यानी निजी क्षेत्र के पक्ष में तर्कों को जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया। कई देशों ने अपनी आर्थिक नीति को एक दूसरे विपरीत दिशा में मोड़ दिया, यह तर्क करते हुए कि अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका न्यूनतम होनी चाहिए। समाजवादी या योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाओं के सरकारों को निजीकरण और उदारीकरण के लिए प्रेरित/सुझाया गया, ताकि राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को बेचा जा सके और अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त किया जा सके। इन सरकारों को ऐसे उपायों को अपनाने का भी सुझाव दिया गया, जो अर्थव्यवस्था में कुल मांग को बढ़ा सकें (यानी, मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता के उपाय)। इस प्रकार की विकास रणनीति की व्यापक रूपरेखा को वाशिंगटन सहमति से प्रेरित माना गया।

- जब दुनिया ने राज्य-प्रभुत्व वाले अर्थव्यवस्था की सीमाओं को पहचाना, तो बाजार, यानी निजी क्षेत्र के पक्ष में तर्कों को जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया।

- कई देशों ने अपनी आर्थिक नीति को एक दूसरे विपरीत दिशा में मोड़ दिया, यह तर्क करते हुए कि अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका न्यूनतम होनी चाहिए। समाजवादी या योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाओं के सरकारों को निजीकरण और उदारीकरण के लिए प्रेरित/सुझाया गया, ताकि राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को बेचा जा सके और अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त किया जा सके।

- इन सरकारों को ऐसे उपायों को अपनाने का भी सुझाव दिया गया, जो अर्थव्यवस्था में कुल मांग को बढ़ा सकें (यानी, मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता के उपाय)।

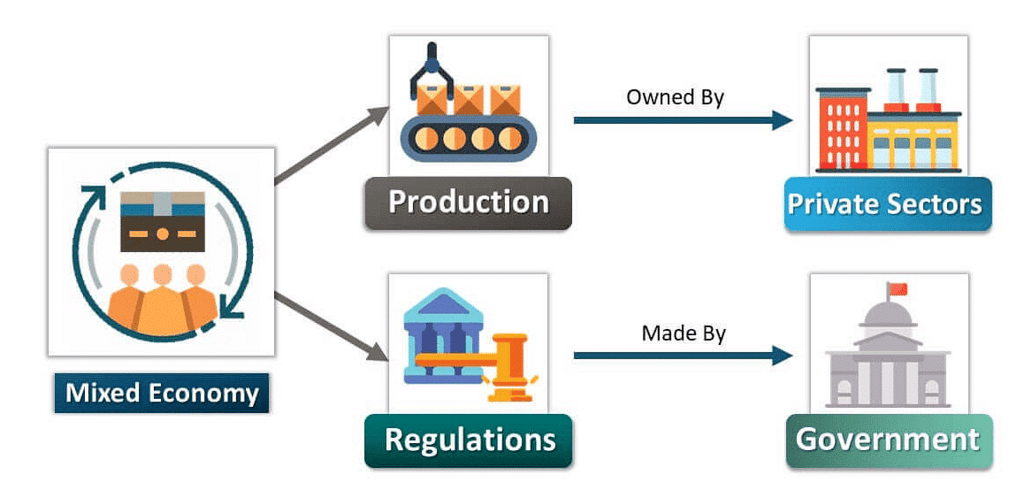

मिश्रित अर्थव्यवस्था

1990 के मध्य तक, यह स्पष्ट हो गया था कि न तो अत्यधिक विचार—वाशिंगटन सहमति और न ही राज्य-प्रेरित नियोजित अर्थव्यवस्था—विकास के अंतिम रणनीतियाँ थीं। पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं द्वारा प्राप्त सफलता, भले ही हम 1997-98 के वित्तीय संकट के कारण उनके setbacks पर विचार करें, उस समय की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के अनुभवों के विपरीत खड़ी दिखती है, जो वाशिंगटन सहमति का पालन कर रही थीं। पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाएँ न केवल उच्च वृद्धि दर को बढ़ावा देने में सफल रही हैं, बल्कि वे गरीबी को कम करने, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने में भी अत्यधिक सफल रही हैं।

भारत में आर्थिक सुधार

- भारत में आर्थिक सुधार 23 जुलाई 1991 को शुरू हुए, जो वित्तीय और भुगतान संतुलन संकट के जवाब में थे।

- ये सुधार समय के साथ अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बदलने के लक्ष्य से थे, लेकिन मई 2004 में यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद उनके धीमे प्रगति के लिए आलोचना हुई।

सुधारों का विकास:

- 1980 के मध्य में आर्थिक सुधारों के प्रारंभिक प्रयास सीमित थे, जो आंशिक उदारीकरण और विनियमन हटाने पर केंद्रित थे।

- हालांकि, 1990 के प्रारंभ में शुरू किए गए सुधार अधिक व्यापक थे, जिनमें उद्योग, व्यापार, निवेश और अंततः कृषि शामिल थे।

पिछली नीतियों का प्रभाव:

- 1980 के दशक में "वाशिंगटन सहमति" से प्रभावित सुधारों के मिश्रित परिणाम थे।

- हालांकि इनसे उच्च वृद्धि दर प्राप्त हुई, लेकिन इसने विदेशी ऋण बढ़ाने और 1991 के भुगतान संतुलन संकट में योगदान देने में भी मदद की।

1991 के संकट के कारण:

- 1991 का भुगतान संतुलन संकट कई कारणों से शुरू हुआ, जैसे कि पहला खाड़ी युद्ध जिसने तेल की कीमतों को बढ़ा दिया और खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे भारतीयों से निजी प्रेषण में कमी ला दी। गहरे मुद्दों में बढ़ता विदेशी ऋण, उच्च राजकोषीय घाटा (GDP का 8% से अधिक), और अत्यधिक महंगाई (13% से अधिक) शामिल थे।

आलोचनाओं के बीच साहसिक कदम:

- व्यापक आलोचनाओं के बावजूद, उस समय की अल्पसंख्यक सरकार ने 1990 के दशक में साहसिक आर्थिक सुधार लागू किए।

- आलोचकों में विपक्षी पार्टियाँ, उद्योगपति, मीडिया, विशेषज्ञ, और आम जनता शामिल थे।

- हालाँकि सुधारों के कुछ लाभ स्पष्ट हो गए हैं, फिर भी आलोचना बनी हुई है, विशेष रूप से गरीबों पर उनके संभावित नकारात्मक प्रभाव और धनवानों के प्रति पक्षपाती व्यवहार के संबंध में।

वितरणात्मक विकास की मांग:

- \"वितरणात्मक विकास\" की बढ़ती मांग है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुधारों के लाभ समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से आम जनता तक पहुँचें।

- हालाँकि सुधारों ने समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया है, फिर भी यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह विकास केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए न हो।

अनिवार्य सुधार:

आर्थिक सुधार, जो किसी देश की आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल करते हैं, अक्सर सरकारों द्वारा स्वेच्छा से शुरू किए जाते हैं। हालाँकि, भारत के मामले में, ये सुधार 1991 में भुगतान संतुलन संकट द्वारा प्रेरित थे, जिससे ये अनैच्छिक हो गए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के मार्गदर्शन में, भारत ने अपनी आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए सुधारों की एक श्रृंखला लागू की। इन सुधारों के लक्षित लाभों के बावजूद, इन्हें समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आलोचना का सामना करना पड़ा। आइए भारत के आर्थिक सुधारों के चारों ओर की परिस्थितियों और IMF द्वारा लगाए गए शर्तों की गहराई में जाएँ, साथ ही साथ उत्पन्न चुनौतियों और आलोचनाओं को भी समझें।

- स्वैच्छिक बनाम अनैच्छिक सुधार: कई देशों ने 1980 के दशक में स्वैच्छिक रूप से आर्थिक सुधार शुरू किए, लेकिन भारत के सुधार एक बैलेंस-ऑफ-पेमेंट संकट द्वारा प्रेरित थे, जिससे ये अनैच्छिक बन गए। आईएमएफ के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) कार्यक्रम के तहत, देशों को अपने बैलेंस-ऑफ-पेमेंट संकटों को प्रबंधित करने के लिए बाहरी मुद्रा सहायता मिलती है, लेकिन यह सहायता कुछ शर्तों के साथ आती है।

- आईएमएफ की शर्तें और सुधार: आईएमएफ उन देशों पर शर्तें लगाता है जो सहायता प्राप्त कर रहे हैं, जो उनकी आर्थिक चुनौतियों को संबोधित करने के लिए तैयार की गई होती हैं। भारत के मामले में, इन शर्तों में महत्वपूर्ण आर्थिक उपायों की आवश्यकता थी, जो न तो भारत द्वारा तैयार किए गए थे और न ही इसकी जनता द्वारा अनिवार्य किए गए थे। जबकि कई विशेषज्ञ 1970 और 1980 के दशक से समान सुधारों का समर्थन कर रहे थे, राव-मनमोहन सरकार ने इन्हें भारत में लागू करने की पहल की।

- राजनीतिक चुनौतियाँ और जन धारणा: सुधारों को लागू करने का निर्णय राजनीतिक चुनौतियों का सामना करता था क्योंकि जनता की धारणा और भावनाएँ महत्वपूर्ण थीं। सरकारी कंपनियों को बेचना या उन्हें बंद करना विवादास्पद था, विशेषकर ऐसे देश में जहाँ इन्हें आधुनिकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। आर्थिक सुधारों को बाहरी दबावों के सामने झुकने के रूप में देखा गया, जिससे आलोचना और राजनीतिक सहमति की कमी हुई। राजनीतिक दलों और जनता में सुधारों का समर्थन करने के लिए आवश्यक परिपक्वता और समझ की कमी थी, जिसमें धर्म और जाति जैसे भावनात्मक मुद्दे भी भूमिका निभाते थे।

- भारत के लिए आईएमएफ की शर्तें: रुपये का 22% अवमूल्यन। आयात शुल्क में महत्वपूर्ण कमी। राजस्व में कमी को संतुलित करने के लिए उत्पाद शुल्क में वृद्धि। सरकारी व्यय में 10% वार्षिक कमी।

- आलोचना और अंतिम लक्ष्य: भारत ने आईएमएफ द्वारा निर्धारित सुधारों को लागू करने के लिए गंभीर आलोचना का सामना किया, हालांकि इसका उद्देश्य वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना था। आईएमएफ का अंतिम लक्ष्य भारत को अपने बैलेंस-ऑफ-पेमेंट स्थिति में संतुलन प्राप्त करने में मदद करना और भविष्य के संकटों को रोकने के लिए मैक्रोइकोनॉमिक और संरचनात्मक समायोजन करना था।

सुधार उपाय

भारत द्वारा शुरू किया गया आर्थिक सुधार कार्यक्रम दो श्रेणियों के उपायों में विभाजित है:

- मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरीकरण उपाय: इसमें सभी आर्थिक नीतियाँ शामिल हैं, जो अर्थव्यवस्था में कुल मांग को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई हैं, चाहे वह घरेलू स्रोतों से हो या बाहरी स्रोतों से। घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए, मुख्य बात सामान्य जनसंख्या की खरीदी शक्ति को बढ़ाना है, जिसके लिए गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

- संरचनात्मक सुधार उपाय: इसमें सभी सरकारी नीति सुधार शामिल हैं, जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल आपूर्ति को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए हैं। यह अर्थव्यवस्था को उसके पूर्ण उत्पादन और आउटपुट क्षमता का पता लगाने के लिए मुक्त करने में शामिल है। लोगों की खरीदी शक्ति बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को उच्च आय की आवश्यकता होती है, जो आर्थिक गतिविधि में वृद्धि से आती है। जबकि आय वितरण में समय लगता है, आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास, जैसे उत्पादन को बढ़ाना, पहले दिखाई देते हैं। संरचनात्मक सुधार उपाय अमीरों या पूंजीपतियों के पक्ष में लग सकते हैं, लेकिन वे समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। उच्च विकास प्राप्त करने में समय लगता है, विशेषकर राजनीतिक रूप से अस्थिर अर्थव्यवस्थाओं में जैसे भारत, जहां सरकार में बार-बार बदलाव दीर्घकालिक प्रगति में बाधा डालते हैं।

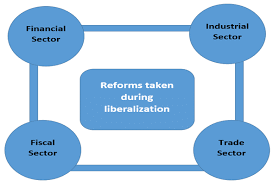

एलपीजी

भारत में सुधार प्रक्रिया को अक्सर "एलपीजी" प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए खड़ा है। इन प्रक्रियाओं में से प्रत्येक सुधार एजेंडे के निर्माण में एक विशिष्ट भूमिका निभाता है। उदारीकरण सुधारों की दिशा निर्धारित करता है, निजीकरण मार्ग को परिभाषित करता है, और वैश्वीकरण अंतिम लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। आइए इन शब्दों के वास्तविक अर्थों और उनकी वैश्विक और भारतीय संदर्भ में महत्व पर ध्यान दें।

उदारवादीकरण

उदारवादीकरण

उदारवादीकरण

- उदारवादीकरण, जो 19वीं सदी की शुरुआत में उदारवाद के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ, स्वतंत्र बाजार के सिद्धांतों का समर्थन करता है। यह राज्य नियंत्रण को कम करते हुए और बाजार के प्रभाव को बढ़ावा देते हुए, बाजार-उन्मुख या पूंजीवादी आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देता है।

- ऐतिहासिक संदर्भ: उदारवादीकरण 1970 और 1980 के दशक में यूरो-अमेरिका में प्रमुखता प्राप्त किया। 1980 के दशक के मध्य में चीन की "खुली दरवाजे की नीति" उदारवादीकरण का एक उल्लेखनीय उदाहरण है, हालांकि इसमें सामान्य उदारवादी विशेषताओं की कमी थी।

- आर्थिक परिवर्तन की दिशा: उदारवादीकरण एक अधिक बाजार-उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का संकेत देता है। इसमें राज्य या नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रभाव को कम करना और स्वतंत्र बाजार या पूंजीवाद पर निर्भरता बढ़ाना शामिल है।

- भारतीय संदर्भ: भारत में, उदारवादीकरण एक बाजार-उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि, इसका मतलब पूंजीवाद को अंधाधुंध अपनाना नहीं है, बल्कि राज्य और बाजार के प्रभावों के बीच संतुलन ढूंढना है।

- दीर्घकालिक प्रभाव: उदारवादीकरण समय के साथ संसदों के अधिकारों को सीमित कर सकता है। जबकि यह आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, यह संतुलित विकास और समाज के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता भी रखता है।

निजीकरण

निजीकरण (Privatisation)

- 1980 और 1990 के दशक में, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में सरकारों ने विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की भागीदारी को कम किया। यह वापसी न्यू राइट की प्राथमिकताओं और विश्वासों से प्रेरित थी, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक सेवाओं में नियमों में कमी, निजीकरण, और बाजार सुधार जैसी नीतियाँ लागू की गईं।

- निजीकरण की परिभाषा: निजीकरण का अर्थ है राज्य के स्वामित्व वाली संपत्तियों का निजी क्षेत्र में स्थानांतरण। यह शब्द इस अवधि के दौरान लोकप्रिय हुआ, विशेषकर जब पूर्वी यूरोपीय और विकासशील लोकतांत्रिक देशों ने इसे अपनाया।

- निजीकरण के प्रकार:

- पूर्ण निजीकरण: इसमें 100% राज्य स्वामित्व को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना शामिल है, जैसा कि 1980 के दशक की शुरुआत में थैचर के शासन के तहत ब्रिटेन में देखा गया।

- निवेश में कमी: राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के शेयरों को निजी क्षेत्र में बेचना, भले ही स्वामित्व राज्य के पास ही रहे।

- व्यापक परिभाषा: कोई भी नीतियाँ जो निजी क्षेत्र के विस्तार या बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती हैं, उन्हें निजीकरण कहा जाता है, जिसमें उद्योगों का लाइसेंस रद्द करना या सब्सिडी में कटौती शामिल हैं।

- लिबरलाइजेशन से संबंध: भारत में, लिबरलाइजेशन का अर्थ है बाजार का प्रभुत्व स्थापित करना, जबकि निजीकरण इसे प्राप्त करने का मार्ग है। मूलतः, कोई भी सुधार जो बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, भारत में निजीकरण प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है।

वैश्वीकरण (Globalisation)

वैश्वीकरण को अक्सर देशों के बीच अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते एकीकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह केवल पैसे के बारे में नहीं है; इसमें राजनीति और संस्कृति भी शामिल हैं।

- ऐतिहासिक संदर्भ वैश्वीकरण नया नहीं है। कुछ देशों के अस्तित्व से पहले भी, अर्थव्यवस्थाएँ आपस में जुड़ी हुई थीं। 1800 से 1930 तक, वैश्वीकरण की एक लहर थी जब तक कि महामंदी और विश्व युद्धों जैसे घटनाओं ने बाधाएं उत्पन्न नहीं कीं।

- OECD की भूमिका आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1980 के दशक में, इसने वैश्वीकरण की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया, जो शुरू में व्यापार के पहलुओं पर केंद्रित था। इसने 1994 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना की, जिसने सामान्य शुल्क और व्यापार समझौते (GATT) को प्रतिस्थापित किया।

- आधिकारिक परिभाषाएँ WTO आधिकारिक रूप से वैश्वीकरण को सीमाओं के पार सामान, सेवाओं, पूंजी और श्रम की बिना किसी रोकटोक के आवाजाही के रूप में परिभाषित करता है। इसका उद्देश्य एक समान खेल मैदान बनाना है जहाँ स्थानीय और विदेशी उत्पादों या श्रमिकों के बीच कोई भेदभाव न हो।

- राजनीतिक निहितार्थ कई राजनीतिक विशेषज्ञ वैश्वीकरण को दूर की घटनाओं के रूप में देखते हैं जो हमारे जीवन को आकार देती हैं, कभी-कभी बिना हमारे नियंत्रण के। कुछ का तर्क है कि यह राज्यों की शक्ति को कमजोर करता है, जबकि अन्य कहते हैं कि यह स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तरों के बीच जटिल इंटरैक्शन उत्पन्न करता है।

- भारत की भूमिका भारत WTO का एक संस्थापक सदस्य था। इसने 1991 में आर्थिक सुधार शुरू होने के बाद स्वेच्छा से वैश्वीकरण को अपनाया। इन सुधारों को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य बाजार संचालित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना था।

- वैश्वीकरण पर भारतीय दृष्टिकोण भारत वैश्वीकरण को सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखता है, यह जोर देते हुए कि लोगों को गरीबी से बाहर निकालना महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे IMF और विश्व बैंक, साथ ही विकसित देश यह मानते हैं कि वैश्वीकरण का लाभ सभी को मिलना चाहिए, न कि केवल धनी वर्ग को।

संक्षेप में, वैश्वीकरण केवल अर्थशास्त्र के बारे में नहीं है; यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें राजनीति, संस्कृति और सामाजिक कल्याण शामिल हैं। यह देशों के बीच बाधाओं को तोड़ने और एक अधिक आपस में जुड़े हुए विश्व की ओर बढ़ने के बारे में है जहाँ सभी लाभ उठा सकें।

आर्थिक सुधारों की पीढ़ियाँ

हालांकि भारत ने 1991 में अपने सुधारों की शुरूआत के समय कोई ऐसी घोषणाएँ या प्रस्ताव नहीं दिए थे, लेकिन आने वाले समय में, कई ‘पीढ़ियों’ के सुधारों की घोषणा की गई। अब तक कुल तीन पीढ़ियों के सुधारों की घोषणा की जा चुकी है जबकि विशेषज्ञ चौथी पीढ़ी का भी सुझाव दे चुके हैं। हम भारत में सुधार प्रक्रिया की विशेषताओं और स्वभाव को सही से समझने के लिए विभिन्न पीढ़ियों के सुधारों के घटकों का विश्लेषण कर सकते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:

पहली पीढ़ी के सुधार (1991-2000)

सरकार ने 2000-01 में दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों का विचार प्रस्तुत किया। 1991 से 2000 के बीच जो सुधार किए गए थे, उन्हें पहली पीढ़ी के सुधारों के रूप में नामित किया गया।

- निजी क्षेत्र का प्रोत्साहन: उद्योगों के लिए डि-आरक्षण और डि-लाइसेंसिंग, उत्पादन पर प्रतिबंधों को हटाना, और पर्यावरण कानूनों को सरल बनाने जैसी नीतियाँ लागू की गईं।

- सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को लाभकारी और कुशल बनाने के लिए disinvestment, corporatization, और अन्य उपायों के माध्यम से प्रयास किए गए।

- बाह्य क्षेत्र के सुधार: नीतियों में आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करना, तैरते हुए मुद्रा विनिमय दर व्यवस्था को अपनाना, और पूर्ण चालू खाता परिवर्तनीयता की अनुमति देना शामिल था।

- वित्तीय क्षेत्र के सुधार: बैंकिंग क्षेत्र, पूँजी बाजार, बीमा, और म्यूचुअल फंडों के सुधार के लिए पहलकदमी की गई।

- कर सुधार: करों को सरल, विस्तारित, आधुनिक बनाने और कर चोरी को रोकने के लिए नीतियाँ लागू की गईं।

इन सुधारों ने अर्थव्यवस्था को एक आदेश-आधारित प्रणाली से बाजार-आधारित प्रणाली में स्थानांतरित किया, जिससे घरेलू और विदेशी निजी क्षेत्र दोनों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिला।

दूसरी पीढ़ी के सुधार (2000-01 से):

दूसरी पीढ़ी के सुधार (2000-01 से):

सरकार ने वर्ष 2000-01 में इस पीढ़ी के सुधारों की शुरुआत की। मूलतः, भारत में 1990 के दशक की शुरुआत में किए गए सुधार अपेक्षित रूप से सफल नहीं हो रहे थे और सरकार ने दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों का एक नया सेट लागू करने की आवश्यकता महसूस की। इस पीढ़ी के सुधार न केवल गहरे और संवेदनशील थे, बल्कि इनसे सरकारों से उच्च राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता भी थी। सुधारों के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

- कारक बाजार सुधार: ये सुधार भारत की आर्थिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसमें प्रशासित मूल्य तंत्र (APM) को समाप्त करना शामिल है। कई उत्पादों की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित थीं, जिससे उद्योगों की लाभप्रदता और विकास में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इन सुधारों के तहत, पेट्रोल, डीजल, और चीनी जैसे उत्पादों को बाजार में लाया गया, और सब्सिडी में कमी की गई। प्रक्रिया जारी है, जिसमें सब्सिडियों में कटौती को लेकर सामाजिक-राजनीतिक चिंताएँ जैसी चुनौतियाँ शामिल हैं।

- जन क्षेत्र सुधार: जन क्षेत्र उद्यमों को अधिक स्वायत्तता देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे पूंजी बाजारों में अधिक भागीदारी को अनुमति दी जा सके और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों और निजीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके।

- सरकार और सार्वजनिक संस्थानों में सुधार: सरकारी नियंत्रण से सुविधा की ओर परिवर्तन, प्रशासनिक सुधार पर जोर।

कानूनी क्षेत्र में सुधार: पुराने कानूनों को समाप्त करने, भारतीय दंड संहिता, श्रम कानूनों में सुधार करने और साइबर कानून जैसे क्षेत्रों के लिए प्रावधान लागू करने का लक्ष्य।

- महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार: बुनियादी ढाँचा, कृषि, शिक्षा, और स्वास्थ्य देखभाल को शामिल करना। कॉर्पोरेट खेती, कृषि अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी, सिंचाई, समावेशी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर जोर।

- अन्य प्रमुख क्षेत्रों: राज्यों को सुधारों की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका देना, जबकि केंद्र सहायता प्रदान करता है। वित्तीय समेकन के प्रति प्रतिबद्धता, वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम का परिचय। राज्यों के लिए करों का अधिक वितरण और सामाजिक क्षेत्र, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा पर बढ़ती ध्यान।

चालू सुधारों के बावजूद, परिणाम मिश्रित हैं, और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

तीसरी पीढ़ी के सुधार

तीसरी पीढ़ी के सुधारों की घोषणा दसवें योजना (2002-07) के दौरान की गई थी। यह सुधारों की पीढ़ी पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को पूरी तरह से कार्यात्मक बनाने पर केंद्रित है ताकि आर्थिक सुधारों के लाभ基层 स्तर तक पहुँच सकें।

- समावेशी विकास पर ध्यान: जबकि विकेंद्रीकृत विकास के लिए संवैधानिक व्यवस्थाएँ 1990 के दशक की शुरुआत से मौजूद थीं, यह 2000 के दशक की शुरुआत में था कि सरकार ने समावेशी विकास और विकास के महत्व को पहचाना। सरकार का मानना था कि यदि जनता की भागीदारी नहीं होगी, तो विकास में समावेशिता की कमी होगी।

- तीसरी पीढ़ी के सुधारों का तर्क: सरकार ने निष्कर्ष निकाला कि विकास वास्तव में समावेशी होने के लिए, समाज के सभी वर्गों को शामिल करना आवश्यक है। ग्यारहवीं योजना ने इन सुधारों की आवश्यकता को और अधिक जोर दिया, भले ही केंद्र में राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन हो।

चौथी पीढ़ी के सुधार

2002 की शुरुआत में, विशेषज्ञों के एक समूह ने भारत में सुधारों के एक नए चरण का परिचय दिया, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के पूर्ण एकीकरण के द्वारा परिभाषित किया गया। इस चरण को IT का उपयोग करके आर्थिक सुधारों को बढ़ाने के लिए कल्पित किया गया, जिससे IT में प्रगति आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देगी और आर्थिक सुधार IT के विकास और उपयोग को सुविधाजनक बनाएंगे।

सुधारों का दृष्टिकोण (वर्तमान परिदृश्य)

- आर्थिक सुधारों का विकास: आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1980 के दशक के मध्य में हुई, विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में, जब वॉशिंगटन सहमति का उदय हुआ। विभिन्न देशों ने विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए, जिन्हें क्रमिक या रुकावट-संक्रमित के रूप में वर्गीकृत किया गया। भारत की सुधार प्रक्रिया, जो 1991 में शुरू हुई, क्रमिक रही, जिसमें धीरे-धीरे परिवर्तन और राजनीतिक दलों के बीच सहमति की कमी के कारण कभी-कभी उलटफेर शामिल हैं। अन्य देशों जैसे ब्राजील, अर्जेंटीना, और दक्षिण अफ्रीका ने रुकावट-संक्रमित सुधारों का विकल्प चुना, जहां सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई, पूर्वापेक्षाएँ निर्धारित की गईं, और सुधारों को समकालिक रूप से लागू किया गया, जिससे अपेक्षित आर्थिक परिणाम प्राप्त हुए।

- विभिन्न सुधार दृष्टिकोणों की चुनौतियाँ और परिणाम: भारत का क्रमिक दृष्टिकोण सामाजिक-राजनीतिक अस्थिरता से बचने में मददगार रहा लेकिन इच्छित आर्थिक परिणाम नहीं दे सका। वहीं, अन्य देशों में रुकावट-संक्रमित सुधारों ने अपेक्षित आर्थिक परिणाम उत्पन्न किए, हालाँकि इनमें सामाजिक-राजनीतिक जोखिम अधिक थे। फिर भी, इन देशों ने सुधारों के लिए जन समर्थन जुटाने में सफलता प्राप्त की, जिससे आगे की प्रगति संभव हो सकी। भारत की आर्थिक सर्वेक्षण ने जटिल सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य के कारण क्रमिक सुधारों की सिफारिश की।

- भारत में परिवर्तनकारी सुधार: वर्तमान भारतीय सरकार व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए परिवर्तनकारी सुधारों का समर्थन कर रही है। उदाहरणों में महंगाई लक्ष्यीकरण, रणनीतिक divestment, नोटबंदी, नए कानूनों का निर्माण, और आधार अधिनियम शामिल हैं। ये सुधार व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए लक्षित हैं, जिसके परिणामस्वरूप दिवाला और ऋण समाधान संहिता के तहत ऋण चूक मामलों का सफल समाधान जैसे सफल परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

- सरकारी नीति और प्रतिक्रिया: जबकि समग्र सुधार योजना क्रमिक बनी हुई है, हाल के सुधार परिवर्तनकारी रहे हैं, जो संरचनात्मक परिवर्तनों पर केंद्रित हैं। सरकार का मजबूत जनादेश तेजी से सुधारों की ओर ले गया है, जो क्रमिकता से भिन्न है। COVID-19 महामारी जैसी अनिश्चितताओं के बीच, सरकार ने एक चुस्त नीति-निर्माण दृष्टिकोण अपनाया है, सुरक्षा जाल प्रदान करते हुए और विकसित होती परिस्थितियों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को लचीला रखा है।

- भविष्य की संभावनाएँ: भारत का गैर-क्रमिक सुधारों का पहला अनुभव 2003 में हुआ और इसने विकास को प्रेरित किया। वर्तमान चुनौतियों जैसे महामारी और भू-राजनीतिक मुद्दों के बावजूद, एक बार इन बाधाओं को पार कर लिया जाए, भारत आने वाले दशक में तेजी से विकास के लिए स्थित है।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|