रामेश सिंह सारांश: कृषि एवं खाद्य प्रबंधन - 2 | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

कृषि वस्तु व्यापार

कृषि वस्तु व्यापार का उद्देश्य बाजार आधारित मूल्य खोज के माध्यम से कीमतों को स्थिर करना है।

- भारत में कृषि वस्तुओं की कीमतें MSPs और थोक कीमतों (जो कि थोक विक्रेताओं द्वारा नियंत्रित होती हैं) से प्रभावित होती हैं।

- ये कीमतें त्रुटि रहित नहीं होतीं क्योंकि ये बाजार आधारित नहीं होतीं।

- इस संदर्भ में, कृषि वस्तु बाजार बाजार उन्मुख मूल्य निर्धारण का अन्वेषण करता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए कई लाभ लाता है, विशेष रूप से किसान समुदाय के लिए:

- (i) टेबल मूल्य विक्रेताओं और खरीदारों दोनों को लाभ पहुंचाते हैं।

- (ii) मौसमी भिन्नताओं के कारण मूल्य अस्थिरता को कम किया जाता है।

- (iii) निर्यात और आयात के कारण स्टॉक भिन्नताओं का भी ध्यान रखा जाता है।

- (iv) एक बाजार आधारित मूल्य खोज सभी हितधारकों को सही संकेत देती है।

ऊपर की ओर और नीचे की ओर की आवश्यकताएँ

- ऊपर की ओर: उत्पादन प्रक्रिया का ऊपर का चरण कच्चे माल की खोज और निष्कर्षण से संबंधित है—यह सामग्री की प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है। ऊपर की ओर, कंपनियाँ केवल कच्चे माल को खोजती और निकालती हैं।

- नीचे की ओर: उत्पादन प्रक्रिया में नीचे का चरण कच्चे माल को एक तैयार उत्पाद में प्रोसेस करने से संबंधित है। इसमें वास्तविक बिक्री भी शामिल होती है। अंतिम उपयोगकर्ता तैयार उत्पाद के अनुसार भिन्न होंगे। जिस उद्योग में भाग लिया जाता है, नीचे की प्रक्रिया तैयार उत्पाद के माध्यम से ग्राहकों के साथ सीधे संपर्क में होती है।

- मिड स्ट्रीम: दो बिंदुओं के बीच कई बिंदुओं (जहाँ कच्चा माल निकाला जाता है और जब तक यह अंतिम उपभोक्ता तक तैयार उत्पाद के रूप में नहीं पहुँचता) को मिड स्ट्रीम माना जाता है। यह संदर्भ बिंदु पर निर्भर करता है कि कितने या कौन से चरण को उद्योग द्वारा मिड स्ट्रीम के रूप में माना जाता है।

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

आपूर्ति श्रृंखला एक नेटवर्क है जिसमें सुविधाओं और वितरण विकल्पों का समावेश होता है, जो सामग्री की खरीद, इन सामग्रियों को मध्यवर्ती और तैयार उत्पादों में परिवर्तित करने, और इन तैयार उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने के कार्यों को अंजाम देता है। आपूर्ति श्रृंखला सेवाओं और कई उद्योगों में मौजूद है, हालांकि श्रृंखला की जटिलता उद्योग से उद्योग और फर्म से फर्म में भिन्न हो सकती है। पारंपरिक रूप से, विपणन, वितरण, योजना, उत्पादन, और खरीद संगठन आपूर्ति श्रृंखला के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। इन संगठनों के अपने-अपने उद्देश्य होते हैं और ये अक्सर एक-दूसरे के साथ विरोधाभासी होते हैं। विपणन का उद्देश्य उच्च ग्राहक सेवा और अधिकतम बिक्री है, जो उत्पादन और वितरण के लक्ष्यों के साथ टकराता है। आपूर्ति श्रृंखला गतिविधियाँ निम्नलिखित सब कुछ शामिल करती हैं:- उत्पाद विकास

- स्रोत बनाना

- उत्पादन

- लॉजिस्टिक्स

- सूचना प्रणाली

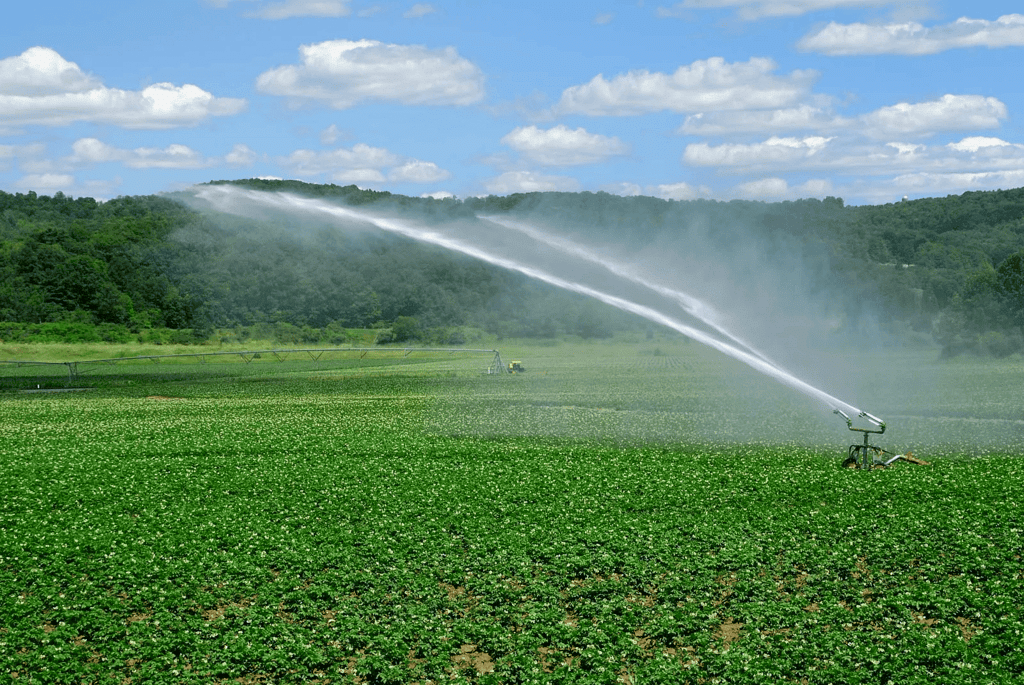

सिंचाई

योजना आयोग ने भारत में सिंचाई परियोजनाओं/योजनाओं को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया:

- मुख्य सिंचाई योजनाएं— जिनका उपजाऊ कमांड क्षेत्र (CCA) 10,000 हेक्टेयर से अधिक है।

- मध्यम सिंचाई योजनाएं— जिनका उपजाऊ कमांड क्षेत्र (CCA) 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच है।

- सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं— जिनका उपजाऊ कमांड क्षेत्र (CCA) 2,000 हेक्टेयर तक है।

सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, साथ ही मौजूदा प्रणालियों का समेकन, खाद्य उत्पादन बढ़ाने की रणनीति का मुख्य हिस्सा रहा है।

सिंचाई दक्षता

कृषि उत्पादकता को सिंचाई प्रणाली के उपयोग में सिंचाई की दक्षता को बढ़ाकर बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा सकता है। भारत के कई हिस्सों में पारंपरिक सिंचाई प्रणाली अब व्यवहार्य नहीं रह गई है, जिसके कारण हैं:

- (i) पानी की बढ़ती कमी

- (ii) अधिक सिंचाई के कारण पानी का अपव्यय

- (iii) मिट्टी के नमकीन होने की चिंताएँ।

पानी की उत्पादकता और सिंचाई की दक्षता को बढ़ाने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं —

- (i) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की शुरुआत 2015-16 में "हर खेत को पानी" के नारे के साथ की गई, जिसका उद्देश्य सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला (जैसे, जल स्रोत, वितरण नेटवर्क और खेत स्तर पर Anwendungen) में अंत-से-अंत समाधान प्रदान करना है।

- (ii) PMKSY का प्रति बूंद अधिक फसल (PMKSY-PDMC) घटक 2015-16 में खेत स्तर पर पानी के उपयोग की दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया।

- (iii) सूक्ष्म सिंचाई कोष (MIF) NABARD के साथ स्थापित किया गया है (जिसका कोष ₹ 5000 करोड़ है) ताकि राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज को बढ़ाने के लिए संसाधनों को जुटाने में सहायता मिल सके।

पानी की उत्पादकता

- भारत में पानी की उत्पादकता बहुत कम है।

- भारत के प्रमुख और मध्य सिंचाई परियोजनाओं की कुल सिंचाई दक्षता लगभग 38 प्रतिशत आंकी गई है।

- नीति आयोग के अनुसार, सतही सिंचाई प्रणाली की दक्षता को लगभग 35-40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत और भूजल की दक्षता को लगभग 65-70 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जा सकता है।

उर्वरक

- उर्वरक कृषि उत्पादन को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ये महंगे भी हो सकते हैं। 1960 के दशक के मध्य से, भारत में उर्वरक के उपयोग में काफी वृद्धि हुई है, जिसे कुल कृषि GDP का लगभग 8% सरकारी सब्सिडी के माध्यम से समर्थन मिला है। हालांकि, इस बढ़े हुए उपयोग ने कृषि उत्पादकता में समानुपातिक वृद्धि नहीं की है।

- भारतीय कृषि में उर्वरक के उपयोग की क्षमता 1970 के दशक से घटती जा रही है, जैसा कि गिरते उत्तरदायी अनुपात या सीमांत उत्पादकता से स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, 1970 में प्रति किलोग्राम NPK उर्वरक के लिए अनाज की उपज 13.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 2021-22 में सिंचित क्षेत्रों में घटकर 4.1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रह गई।

- ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद, उर्वरक के उपयोग में असंतुलन उत्पन्न हुए हैं, जिसमें यूरिया पर अत्यधिक निर्भरता, प्राकृतिक पोषक तत्व स्रोतों जैसे कि कम्पोस्ट और गोबर की अनदेखी, अंतर्वर्तन कृषि पद्धतियों का समाप्त होना, सब्सिडी वाले उर्वरकों का गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए मोड़ना, और अंधाधुंध उर्वरक का उपयोग शामिल है, जिससे मिट्टी की उर्वरता में कमी और खारीकरण हो रहा है।

- भारतीय कृषि में उर्वरक प्रथाओं में सुधार के लिए फसल-संवेदनशील और संतुलित उर्वरक उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सूक्ष्म पोषक तत्वों और जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि कमी को दूर किया जा सके, और मिट्टी परीक्षण के आधार पर रासायनिक उर्वरकों, जैव-उर्वरकों और जैविक खाद के मिश्रण के माध्यम से बेहतर पोषक प्रबंधन करना चाहिए।

- भारत में उर्वरक उपभोग में क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करना अत्यंत आवश्यक है। मिट्टी परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, और किसानों को मिट्टी की उर्वरता के मानचित्र देने जैसी कोशिशें पोषक प्रबंधन प्रथाओं को काफी सुधार सकती हैं और कृषि उत्पादन में सुधार कर सकती हैं।

कीटनाशक

कीटनाशक फसलों की हानि को रोकने के लिए आवश्यक हैं, जो जंगली घास, कीड़ों, बीमारियों, और चूहों के कारण होती हैं। भारत में फसल हानि 15 से 25 प्रतिशत के बीच हो सकती है।

- भारत वर्तमान में प्रति हेक्टेयर कीटनाशकों का अपेक्षाकृत कम उपयोग करता है, जो 0.5 किलोग्राम है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 7.0 किलोग्राम, यूरोप में 2.5 किलोग्राम, जापान में 12 किलोग्राम, और कोरिया में 6.6 किलोग्राम है।

- भारत में कीटनाशकों के उपयोग के संबंध में चिंताएं हैं, जैसे कि गलत आवेदन, गुणवत्ता में कमी वाले कीटनाशकों का उपयोग, और किसानों के बीच जागरूकता की कमी।

- भारत में खाद्य उत्पादों में पाए जाने वाले कीटनाशक अवशेष पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम प्रस्तुत करते हैं।

- नीति सिफारिशों में किसानों को कीटनाशकों की वर्गीकरण के बारे में शिक्षित करना शामिल है, जो विषाक्तता और हवाई आवेदन के लिए उपयुक्तता के आधार पर है।

- केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIBRC) ने कीटनाशक के आवेदन, खुराक, अंतराल, और विषाक्तता स्तरों पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें किसानों के साथ व्यापक रूप से साझा किया जाना चाहिए।

- एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) पर जोर देना आवश्यक है, जिसमें विभिन्न कीट नियंत्रण विधियों जैसे कि सांस्कृतिक, यांत्रिक, जैविक, और चयनात्मक रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग शामिल है।

- IPM जैव-कीटनाशकों और जैव-नियंत्रण एजेंटों को प्राथमिकता देता है, क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल, गैर-विषैले, और लागत-कुशल होते हैं।

- छोटे किसानों के बीच जैव-कीटनाशकों को बढ़ावा देना कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

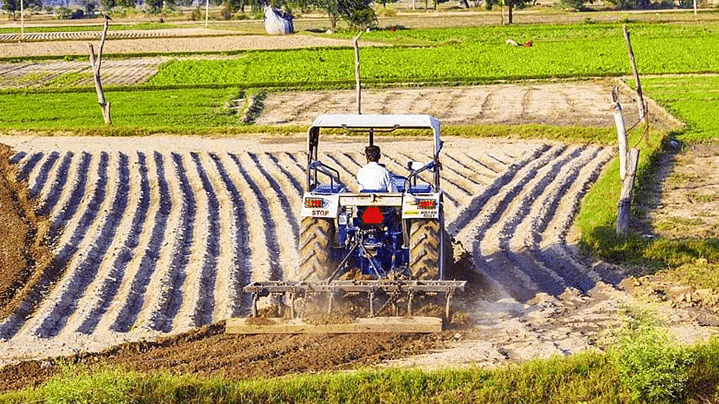

कृषि यांत्रिकीकरण

भारत को हर कृषि कार्य के लिए बेहतर उपकरणों को पेश करने की आवश्यकता है ताकि श्रम की कठिनाई को कम किया जा सके, समय और श्रम की बचत करके दक्षता में सुधार किया जा सके, उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, बर्बादी को न्यूनतम किया जा सके और प्रत्येक कार्य के लिए श्रम लागत को कम किया जा सके। भारत में कृषि यांत्रिकीकरण की आवश्यकता बढ़ती जा रही है क्योंकि:

- कृषि कार्यों के लिए श्रमिकों की कमी, ग्रामीण-शहरी प्रवासन, कृषि से सेवाओं की ओर बदलाव और गैर-कृषि गतिविधियों में श्रम की मांग में वृद्धि के कारण।

- भारतीय कृषि में खेती और प्रसंस्करण के चरणों में महिला कार्य बल का उच्च अनुपात है।

- कृषि मशीनरी का प्रभावी उपयोग समय पर कृषि कार्यों में मदद करता है ताकि एक ही भूमि पर फसलों का त्वरित चक्रण किया जा सके।

कृषि ऋण

- कृषि ऋण कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ इनपुट है जिससे उत्पादकता में सुधार होता है।

- संस्थागत ऋण तक पहुंच किसान को मशीनरी में निवेश करने और उर्वरकों, गुणवत्ता वाले बीजों और खाद जैसी परिवर्तनीय इनपुट खरीदने के लिए उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम बनाती है और भुगतान प्राप्त होने तक धन प्रदान करती है, जो कभी-कभी विलंबित और खंडित होती है।

- किसानों द्वारा इनपुट का उपयोग कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह के प्रति संवेदनशील होता है।

- हाल के वर्षों में सरकार द्वारा कृषि ऋण को बढ़ावा दिया गया है - केंद्रीय बजट 2020-21 ने 2020-21 के लिए ₹15 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है।

कृषि विस्तार सेवाएँ

- कृषि क्षेत्र के लिए एक और महत्वपूर्ण इनपुट 'कृषि विस्तार सेवाएँ (AES)' हैं।

- ये सेवाएँ किसानों को सर्वोत्तम प्रथाओं, तकनीक को अपनाने, आकस्मिकताओं, बाजार की जानकारी आदि के लिए समय पर सलाह देकर उत्पादकता में सुधार कर सकती हैं।

- AES (ग्रामीण सलाहकार सेवाएँ) को इस प्रकार परिभाषित किया गया है - "इन सभी विभिन्न गतिविधियों का समुच्चय जो किसानों और ग्रामीण सेटिंग में अन्य अभिनेताओं द्वारा आवश्यक और मांगी गई जानकारी और सेवाएँ प्रदान करता है ताकि वे अपनी तकनीकी, संगठनात्मक और प्रबंधन कौशल और प्रथाओं को विकसित कर सकें ताकि उनके जीवनयापन और कल्याण में सुधार हो सके।"

पीएमएफबीवाई

भारत सरकार ने जनवरी 2016 में एक नई कृषि बीमा योजना शुरू की। नई योजना — प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) — को किसानों की कल्याण के लिए एक पथ-प्रदर्शक योजना के रूप में परिभाषित किया गया है।

- यह योजना 1999 की मौजूदा NAIS (राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना) को प्रतिस्थापित करती है और इसे निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा लागू किया जा रहा है।

- हालांकि, यह योजना राज्यों के लिए स्वैच्छिक है, वर्तमान में 26 राज्य/संघीय क्षेत्र इसे लागू कर रहे हैं।

- योजना का कवरेज मौजूदा 23 प्रतिशत (6.11 करोड़ किसान, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार) से बढ़ाकर 2018-19 तक 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य था, हालाँकि, इसे 'ऋण माफी योजना' की घोषणा के कारण कवर नहीं किया जा सका।

WTO और भारतीय कृषि

संभावनाएँ सबसे पुराना और पहला दस्तावेज़, जो WTO के प्रावधानों के कार्यान्वयन के प्रभाव के बारे में है, उरुग्वे राउंड (1995 - 2005) के तहत विश्व बैंक, GATT और OECD द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था।

चुनौतियाँ

- यदि WTO भारतीय कृषि के लिए उच्च संभावनाएँ लाता है, तो यह इसके सामने कुछ कठोर चुनौतियाँ भी लाता है।

- इन चुनौतियों को समान अर्थव्यवस्थाओं की व्यक्तिगत चुनौतियों के रूप में देखा जा सकता है, साथ ही ऐसी अर्थव्यवस्थाओं की संयुक्त चुनौतियों के रूप में भी।

- पहली श्रेणी की चुनौतियाँ संबंधित तैयारियों, निवेश और कृषि के पुनर्गठन के क्षेत्र से संबंधित हैं।

- दूसरी श्रेणी की चुनौतियाँ स्वयं WTO के कृषि प्रावधानों में दृष्टि से कम नहीं हैं।

WTO और कृषि सब्सिडी

लक्ष्य

कृषि सब्सिडी, WTO की शब्दावली में, सामान्यत: 'बॉक्सेस' द्वारा पहचानी जाती हैं, जिनका रंग ट्रैफिक लाइट्स के रंगों के समान होता है— हरा (जिसका अर्थ है अनुमति), पीला (जिसका अर्थ है धीमा करना, यानी इसे कम करना) और लाल (जिसका अर्थ है निषिद्ध)। कृषि क्षेत्र में, आमतौर पर, चीजें अधिक जटिल होती हैं। WTO के प्रावधानों में कृषि के लिए कोई लाल बॉक्स सब्सिडी नहीं है, हालांकि 'पीले बॉक्स' में कटौती की प्रतिबद्धता स्तरों से अधिक सब्सिडी निषिद्ध है।

(ii) पीला बॉक्स

- सभी सब्सिडी जो उत्पादन और व्यापार को विकृत करने के लिए जिम्मेदार होती हैं, वे पीले बॉक्स में आती हैं, यानी सभी कृषि सब्सिडी, सिवाय उन सब्सिडियों के जो नीले और हरे बॉक्स में आती हैं।

- इनमें कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (जैसे भारत में MSP) जैसी सरकारी नीतियां या उत्पादन मात्रा से सीधे संबंधित कोई भी सहायता (जैसे बिजली, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, आदि) शामिल हैं।

(iii) नीला बॉक्स

- यह पीले बॉक्स के साथ शर्तें होती हैं। शर्तें विकृतियों को कम करने के लिए बनाई गई हैं।

- कोई भी सब्सिडी जो सामान्यत: पीले बॉक्स में होती, उसे नीले बॉक्स में रखा जाता है यदि यह किसानों को एक निश्चित उत्पादन स्तर पर जाने के लिए प्रेरित करती है।

- ये सब्सिडी कुछ प्रत्यक्ष भुगतान (जैसे, प्रत्यक्ष सेट-ए-साइड भुगतान) हैं, जो सरकार द्वारा किसानों को कृषि, ग्रामीण विकास, आदि को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता कार्यक्रमों के रूप में दी जाती हैं।

(iv) हरा बॉक्स

- वे कृषि सब्सिडी जो व्यापार में न्यूनतम या कोई विकृति पैदा नहीं करतीं, उन्हें हरे बॉक्स में रखा जाता है।

- इनमें मूल्य समर्थन शामिल नहीं होना चाहिए।

- यह बॉक्स मूल रूप से सभी प्रकार के सरकारी खर्चों को शामिल करता है, जो किसी विशेष उत्पाद को लक्षित नहीं करते, और सभी प्रत्यक्ष आय सहायता कार्यक्रमों को किसानों के लिए, जो वर्तमान उत्पादन या कीमतों के स्तर से संबंधित नहीं हैं।

- यह एक बहुत व्यापक बॉक्स है और इसमें सभी सरकारी सब्सिडीज शामिल हैं जैसे— खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण, कीट और रोग नियंत्रण, अनुसंधान और विस्तार, और कुछ प्रत्यक्ष भुगतान किसानों को जो उत्पादन को उत्तेजित नहीं करते जैसे कृषि का पुनर्गठन, पर्यावरण संरक्षण, क्षेत्रीय विकास, फसल और आय बीमा, आदि।

(v) S&D बॉक्स

- कृषि सब्सिडी के अत्यधिक विवादास्पद बॉक्स के अलावा, WTO प्रावधानों ने एक और बॉक्स को परिभाषित किया है, जिसे सोशल और डेवलपमेंट बॉक्स (S&D बॉक्स) कहा जाता है। यह विकासशील देशों को कुछ शर्तों के तहत कृषि क्षेत्र के लिए सब्सिडी देने की अनुमति देता है। ये शर्तें मानव विकास के मुद्दों जैसे कि गरीबी, न्यूनतम सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य समर्थन आदि के चारों ओर घूमती हैं, विशेष रूप से उन जनसंख्या के वर्ग के लिए जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं।

(vi) निर्यात सब्सिडी

- निर्यात सब्सिडी के लिए WTO के पास दो श्रेणियों में प्रावधान हैं:

- (i) निर्यात सब्सिडी पर कुल बजटीय समर्थन में कमी।

- (ii) सब्सिडी से कवर की गई निर्यात की कुल मात्रा में कमी।

(vii) NAMA

- गैर-कृषि उत्पाद बाजार पहुंच (NAMA) WTO प्रावधानों का एक हिस्सा है, जो सदस्य देशों के गैर-कृषि वस्तुओं के बाजार तक पहुंच को प्रोत्साहित करने के विचार से संबंधित है। लेकिन इस प्रोत्साहन का विकासशील देशों द्वारा विरोध किया गया, विशेष रूप से विकसित देशों द्वारा लागू किए गए गैर-शुल्क बाधाओं की ओर इशारा करते हुए। दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (नवम्बर 2001) में, मंत्रियों ने गैर-कृषि उत्पादों के व्यापार को और उदारीकरण करने के लिए वार्ता शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। 2002 की शुरुआत में, NAMA पर एक वार्ता समूह का गठन किया गया।

(viii) स्विस फॉर्मूला

- टैरिफ में कटौती के प्रक्रिया में कई प्रकार के वैकल्पिक तरीके संभव हैं—कुछ अन्य से अधिक सामान्य हैं। यहां तक कि जब एक फॉर्मूला या फॉर्मूलों के संयोजन पर सहमति हो जाती है, अंतत: टैरिफ कटौती का परिणाम देशों के बीच बातचीत की क्षमता पर निर्भर कर सकता है। स्विस फॉर्मूला उन फॉर्मूलों की श्रेणी में आता है, जिन्हें सामंजस्य स्थापित करने वाले प्रभाव के रूप में जाना जाता है। चूंकि इस फॉर्मूले में उच्च टैरिफ पर अधिक/तीव्र कट और निम्न टैरिफ पर कम कट का प्रावधान है, इसे दरों को सामंजस्य में लाने के लिए देखा जाता है, जिससे अंतिम दरें निकट आती हैं और अंतर कम होता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का गठन उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2013 के अंत में किया गया था।

- भारत का सबसे महत्वाकांक्षी और विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम लगभग 82 करोड़ लोगों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है—यह खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।

- प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, अधिनियम में PDS में सुधार के लिए प्रावधान भी शामिल हैं, जिसमें खाद्यान्न का दरवाजे पर वितरण, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग, अंत से अंत तक कंप्यूटरीकरण, लाभार्थियों की पहचान के लिए 'आधार' का उपयोग, और TPDS के अंतर्गत वस्तुओं का विविधीकरण शामिल है।

- अधिनियम में राज्य और जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र के लिए प्रावधान हैं, जिसमें नामित अधिकारी शामिल हैं।

- राज्यों को नए निवारण व्यवस्था की स्थापना पर खर्च बचाने के लिए जिला शिकायत निवारण अधिकारी (DGRO) और राज्य खाद्य आयोग का मौजूदा तंत्र उपयोग करने की अनुमति होगी।

- यदि DGRO द्वारा अनुशंसित सहायता का पालन न करने पर सार्वजनिक कर्मचारियों या प्राधिकरण पर दंड लगाने का प्रावधान भी है।

- NFSA को सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है, जो लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों को कवर करता है।

खाद्य प्रसंस्करण

- भोजन प्रसंस्करण का उद्देश्य भोजन को अधिक पचने योग्य, पौष्टिक बनाना और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना है। मौसमी परिवर्तन के कारण यदि भोजन को सुरक्षित रखने और स्टोर करने के लिए उचित उपाय नहीं किए गए तो उच्च स्तर का अपशिष्ट या कमी उत्पन्न हो सकती है। भोजन प्रसंस्करण उन सभी प्रक्रियाओं को शामिल करता है जिनसे भोजन के सामान खेत से उपभोक्ताओं की प्लेट तक जाते हैं। इसमें फलों और सब्जियों की मूल सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग शामिल है, और कच्चे माल को अंतिम तैयारी से ठीक पहले के चरण में बदलने की प्रक्रिया भी शामिल है।

- मूल्य संवर्धन प्रक्रियाएं 'खाने के लिए तैयार' खाद्य उत्पादों जैसे बेकरी उत्पाद, तात्कालिक खाद्य पदार्थ, स्वादिष्ट और स्वास्थ्य पेय आदि बनाने के लिए भी इस परिभाषा में शामिल हैं।

- भोजन प्रसंस्करण ग्रामीण समुदायों के लिए सतत आजीविका और आर्थिक विकास के निर्माण का अवसर प्रदान करता है।

- योजना के घटक हैं: मेगा फूड पार्क; एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना; भोजन प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण/विस्तार; कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए अवसंरचना; पूर्व और पश्चात लिंकages का निर्माण; खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना; मानव संसाधन और संस्थाएं; और ऑपरेशन ग्रीन्स।

- कृषि संकट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर, भारत सरकार ने एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना (ये योजनाएं पूरी तरह से केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं)— प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)— की घोषणा की, जो 2019-20 में लागू होगी (2018 की खरीफ फसल से लागू)।

- यह योजना लाभार्थियों को प्रति वर्ष ₹6,000 की सुनिश्चित आय सहायता प्रदान करती है (₹2,000 की 3 समान किस्तों में)।

- यह सभी किसानों को कवर करती है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है।

- शुरुआत में यह केवल छोटे और सीमांत कृषि परिवारों के लिए शुरू की गई थी जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की उपजाऊ भूमि है, लेकिन बाद में इसका दायरा सभी किसान परिवारों तक बढ़ा दिया गया, चाहे उनकी भूमि धारिता का आकार कुछ भी हो।

- सरकार के अनुसार, इस योजना का लाभ 15 करोड़ से अधिक किसानों को मिलने की उम्मीद है।

किसानों को नकद सहायता

जलवायु स्मार्ट कृषि

जलवायु परिवर्तन कृषि क्षेत्र को कई तरीकों से प्रभावित कर सकता है — तापमान, वर्षा में वृद्धि की विविधता, और सूखा तथा बाढ़ जैसे चरम मौसम की घटनाएँ।

- ये घटनाएँ अंततः कृषि समुदाय को बहुत नकारात्मक तरीके से प्रभावित करती हैं।

- इन अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए जलवायु-संवेदनशील कृषि प्रणाली (Climate Resilient Agro-System) का विकास करना आवश्यक है।

- इसी पृष्ठभूमि में जलवायु स्मार्ट कृषि (Climate Smart Agriculture - CSA) का नया सिद्धांत उभरा है।

- यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आवश्यक कार्रवाइयों को मार्गदर्शित करने में मदद करता है "कृषि प्रणालियों को बदलने और पुनर्निर्देशित करने के लिए ताकि विकास का समर्थन किया जा सके और बदलती जलवायु के तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।"

- इसका उद्देश्य हितधारकों को अपने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त कृषि रणनीतियों की पहचान करने के लिए साधन प्रदान करना है।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|