रेमेश सिंह का सारांश: भारत में मानव विकास-2 | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

| Table of contents |

|

| कौशल विकास |

|

| गिग रोजगार |

|

| श्रम सुधार |

|

| सभी के लिए स्वास्थ्य |

|

| स्वास्थ्य परिणाम संकेतक |

|

| जल और स्वच्छता |

|

| सभी के लिए आवास |

|

| सामाजिक क्षेत्र व्यय |

|

| नीति सुझाव |

|

COVID-19 और स्कूली शिक्षा

COVID-19 महामारी ने मार्च 2020 में भारत के सभी स्कूलों को बंद कर दिया, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में गंभीर व्यवधान आया। अक्टूबर 2021 की वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) के अनुसार, इन बंदों का छात्रों की सीखने की प्रक्रिया और शिक्षा तक पहुँच पर गहरा प्रभाव पड़ा।

स्मार्टफोन के स्वामित्व में वृद्धि: इस अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि ग्रामीण भारत में सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकित बच्चों के बीच स्मार्टफोन के स्वामित्व में काफी वृद्धि हुई। यह स्वामित्व 2018 में 36.3% से बढ़कर 2021 में 61.8% हो गया। यह वृद्धि एक संभावित सकारात्मक परिणाम प्रस्तुत करती है यदि इसे प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए:

- डिजिटल विभाजन को कम करना: स्मार्टफोन के स्वामित्व में वृद्धि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच और विभिन्न जनसांख्यिकीय जैसे लिंग, आयु और आय समूहों के बीच डिजिटल विभाजन को पाटने में मदद कर सकती है।

- शैक्षिक असमानताओं को कम करना: बेहतर डिजिटल संसाधनों तक पहुँच के साथ, शैक्षिक असमानताओं को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है, जिससे सभी छात्रों के लिए अधिक समान सीखने के अवसर सुनिश्चित हो सकें।

शिक्षा की पहुँच बढ़ाने के लिए सरकारी पहलकदमी: स्मार्टफोन के स्वामित्व में वृद्धि का लाभ उठाने और महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने कई पहलकदमियाँ लागू की हैं, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में उजागर किया गया है:

PM eVIDYA पहल (आत्मनिर्भर भारत अभियान, मई 2020)

1. एक राष्ट्र, एक डिजिटल शिक्षा ढांचा DIKSHA के माध्यम से

DIKSHA (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना) एक राष्ट्रीय मंच है जो भारत भर में शिक्षकों और छात्रों के लिए स्कूल शिक्षा के लिए उपलब्ध है। DIKSHA एक शैक्षिक केंद्र के रूप में कार्य करता है जो शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को निर्धारित स्कूल पाठ्यक्रम से संबंधित रोचक अध्ययन सामग्री प्रदान करता है।

मुख्य विशेषताएँ:

- QR कोडेड पाठ्यपुस्तकें जो डिजिटल सामग्री तक आसान पहुँच प्रदान करती हैं।

- इंटरएक्टिव वीडियो पाठ, अभ्यास कार्यपत्रक, और मूल्यांकन।

- विभिन्न भाषाओं में सामग्री जो विविध भाषाई आवश्यकताओं को पूरा करती है।

- स्मार्टफोन, टैबलेट, और कंप्यूटर के माध्यम से उपलब्ध।

2. विद्या दान पोर्टल पर राष्ट्रीय सामग्री योगदान

विद्या दान एक पहल है जो DIKSHA प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए शिक्षकों और शिक्षाविदों से देशभर में शैक्षिक सामग्री को भीड़ से इकट्ठा करती है। यह पोर्टल शिक्षकों को डिजिटल संसाधन साझा करने की अनुमति देता है जिसे देशभर के छात्रों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।

- शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक संसाधन अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

- विभिन्न विषयों और कक्षाओं में शिक्षण सामग्री का समृद्ध भंडार सुनिश्चित करता है।

- सहयोगात्मक और सहभागी सामग्री निर्माण का समर्थन करता है।

- सर्वोत्तम प्रथाओं और नवोन्मेषी शिक्षण विधियों के साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।

3. एक कक्षा, एक टीवी चैनल स्वयम् प्रभा टीवी चैनल के माध्यम से

स्वयम् प्रभा 34 DTH चैनलों का एक समूह है जो 24/7 शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। प्रत्येक चैनल एक विशिष्ट कक्षा या विषय के लिए समर्पित है, जिससे विद्यालय के पाठ्यक्रम का व्यापक कवरेज सुनिश्चित होता है।

- \"एक कक्षा, एक टीवी चैनल\" पहल जो कक्षा-विशिष्ट सामग्री प्रदान करती है।

- कक्षाएँ और शैक्षिक सामग्री विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित की जाती हैं।

- ऑनलाइन शिक्षा को पूरक करने के लिए पाठ्यक्रम-संरेखित पाठ।

- DTH सेवाओं के माध्यम से इंटरनेट पहुँच के बिना छात्रों के लिए उपलब्ध।

4. रेडियो का व्यापक उपयोग, जिसमें ज्ञान वाणी और सामुदायिक रेडियो शामिल हैं

ज्ञान वाणी और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का व्यापक उपयोग उन छात्रों तक पहुँचने के लिए किया गया है जो दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी सीमित है।

- क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।

- विभिन्न विषयों और शैक्षणिक स्तरों को कवर करता है।

- इंटरैक्टिव सत्र और लाइव प्रश्न-उत्तर खंड शामिल हैं।

- डिजिटल उपकरणों के बिना छात्रों के लिए निरंतर सीखने का समर्थन करता है।

5. विशेष रूप से विकलांग छात्रों के लिए समर्पित DTH चैनल

सरकार ने विशेष रूप से विकलांग छात्रों के लिए समर्पित DTH चैनल शुरू किए हैं, जिससे सभी के लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित हो सके।

- विकलांग छात्रों की शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित सामग्री।

- संकेत भाषा, उपशीर्षक, और अन्य सहायक प्रौद्योगिकियों का उपयोग।

- पाठ्यक्रम आधारित शैक्षिक कार्यक्रम।

- DTH सेवाओं के माध्यम से सुलभ, इंटरनेट की पहुँच के बिना छात्रों तक पहुँच सुनिश्चित करता है।

SWAYAM

- कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए ऑनलाइन पोर्टल।

- 92 पाठ्यक्रमों में 5 करोड़ से अधिक छात्र नामांकित।

NROER (राष्ट्रीय ओपन शैक्षिक संसाधनों का भंडार)

- लगभग 17,500 ई-सामग्री के टुकड़ों के साथ खुला भंडार, विभिन्न स्कूल विषयों के लिए।

PRAGYAT

- ऑनलाइन/संयुक्त शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए डिजिटल शिक्षा पर निर्देशिका।

MANODARPAN

- आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मनोवैज्ञानिक समर्थन पहल।

NDEAR (राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला) (जुलाई 2021)

- शिक्षण, सीखने, और शैक्षिक योजना का समर्थन करने का उद्देश्य।

- केंद्र और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए इंटर-ऑपरेबल प्रणाली।

Vidyanjali (सितंबर 2021)

वेब पोर्टल जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को जोड़ता है। यह स्वयंसेवकों को सीधे बातचीत करने, ज्ञान और कौशल साझा करने, और संपत्तियों/उपकरणों में योगदान करने की सुविधा देता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जो जुलाई में सरकार द्वारा घोषित की गई, भारत के शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। इसके प्रमुख अंश इस प्रकार हैं:

1. शिक्षा का सार्वभौमिकरण

- 2020 तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात (GER) प्राप्त करने का लक्ष्य।

- 2 करोड़ स्कूल छोड़ चुके बच्चों को सामान्य धारा में लाने पर ध्यान केंद्रित करना, सार्वजनिक पहुँच और खुले स्कूलिंग का विस्तार करना।

2. नया पाठ्यक्रम ढांचा

- वर्तमान 10 2 प्रणाली को 5 3 3 4 पाठ्यक्रम ढांचे से बदलना, जो 3-18 वर्ष की आयु के लिए है।

- यह ढांचा चार चरणों में विभाजित है: मूल चरण (3-8 वर्ष), प्रस्तावना चरण (8-11 वर्ष), मध्य चरण (11-14 वर्ष), और माध्यमिक चरण (14-18 वर्ष)।

3. परीक्षा सुधार

- कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएँ सरल बनाई जाएंगी, जो कोर क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगी न कि रटना।

- छात्रों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए 360-डिग्री समग्र प्रगति पत्र का परिचय।

4. स्कूल प्रशासन

- स्कूल प्रशासन के लिए एक नए मानक ढांचे का कार्यान्वयन, जो सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों के लिए ऑनलाइन आत्म-घोषणा पर जोर देगा।

5. मौलिक कौशल पर जोर

- मौलिक साक्षरता और संख्यात्मकता पर मजबूत जोर।

- स्कूलों में शैक्षणिक, सह-शैक्षणिक और व्यावसायिक धाराओं के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं होगा।

6. क्षेत्रीय भाषा पर जोर

- कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षण मातृ भाषा या क्षेत्रीय भाषा में किया जाएगा, जहाँ संभव हो।

- छात्रों पर किसी भी भाषा का थोपना नहीं होगा।

7. व्यावसायिक शिक्षा

- कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का परिचय, जिसमें इंटर्नशिप शामिल हैं।

8. शिक्षक शिक्षा

- 2030 तक, शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री होगी।

9. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन

- उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता बनाने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना।

10. उच्च शिक्षा आयोग (HECI)

- HECI की स्थापना चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर, पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक एकीकृत छतरी के रूप में।

- HECI के चार स्वतंत्र वर्टिकल होंगे: राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद, सामान्य शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, और राष्ट्रीय मान्यता परिषद।

11. प्रशासन के लिए मानदंड

- सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों को नियमन, मान्यता, और शैक्षणिक मानकों के लिए समान मानदंडों द्वारा संचालित किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को समावेशिता, लचीलापन, गुणवत्ता, और बहु-विषयक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके रूपांतरित करना है। इसे व्यापक परामर्श और विचार-विमर्श के माध्यम से तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य देश को भविष्य के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना है।

कौशल विकास

कौशल इंडिया मिशन

- कौशलकरण, पुनः कौशलकरण, और उन्नति कौशलकरण पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कि शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है।

- सरकार द्वारा 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से लागू किया गया।

- मुख्य योजनाओं में शामिल हैं: दीना दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDUGKY), ग्रामीण आत्म-रोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI), दीना दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), जन शिक्षण संस्थान (JSS), राष्ट्रीय अपरेंटिसशिप संवर्धन योजना (NAPS), और कारीगर प्रशिक्षण योजना (CTS)।

रोज़गार की स्थिति

- पर्याप्त वेतन और स्व-रोज़गार के अवसर पैदा करना सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य है, जो समावेशी विकास के लिए है।

- “बेरोज़गार वृद्धि” को लेकर चिंताएँ बढ़ी हैं, जिसके पीछे रोजगार और बेरोजगारी पर गुणवत्ता डेटा की कमी का कारण बताया गया है।

- सरकार ने विश्वसनीय रोजगार डेटा एकत्र करने की चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की शुरुआत 2017-18 में की।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में COVID-19 के बाद देश में रोजगार परिदृश्य में सकारात्मक रुझान दिखाई देते हैं।

रोज़गार प्रवृत्तियाँ

- घरेलू सर्वेक्षणों जैसे PLFS और उद्यम/संस्थान सर्वेक्षणों जैसे ASI और QES के माध्यम से अध्ययन किया गया।

- 2020-21 के लिए PLFS में श्रम बल भागीदारी दर (LFPR), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR), और बेरोज़गारी दर (UR) में सुधार दिखाया गया।

उद्योग क्षेत्र

- तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (QES) नौ प्रमुख क्षेत्रों को कवर करता है, जो रोजगार की शर्तों और लिंग-आधारित वितरण पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

- नियमित कर्मचारी (86.4%) का अधिकांश हिस्सा है, जबकि संविदा कर्मचारी निर्माण (12.4%) और निर्माण (19.0%) में अधिक प्रमुख हैं।

औद्योगिक सर्वेक्षण वार्षिक (ASI)

- पंजीकृत संगठित विनिर्माण क्षेत्र के लिए औद्योगिक आँकड़े प्रदान करता है।

- तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और कर्नाटक उन शीर्ष राज्यों में हैं जिनमें कारखानों में कार्यरत लोग हैं।

औपचारिक रोजगार

- EPFO और ESIC के डेटा में पेरोल में वृद्धि दिखाई देती है, जो आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने पर औपचारिकता में सुधार को दर्शाती है।

- EPFO के अंतर्गत नेट औसत मासिक सदस्यता 8.8 लाख (अप्रैल-नवंबर 2021) से बढ़कर 132 लाख (अप्रैल-नवंबर 2022) हो गई।

MGNREGS (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना)

- MGNREGS के तहत काम की मांग ग्रामीण श्रम बाजार का एक संकेतक है।

- रोजगार की मांग करने वाले घरों की संख्या महामारी से पूर्व के स्तर तक पहुँच गई, जिसमें 5.7 करोड़ लोगों ने रोजगार प्राप्त किया।

ग्रामीण वेतन

- 2022-23 के दौरान नाममात्र ग्रामीण वेतन लगातार बढ़े हैं।

- कृषि में नाममात्र वेतन दरों में वृद्धि पुरुषों के लिए 5.1% और महिलाओं के लिए 7.5% है; गैर-कृषि गतिविधियों में पुरुषों के लिए 4.7% और महिलाओं के लिए 3.7% है।

- हालांकि, वास्तविक ग्रामीण वेतन उच्च मुद्रास्फीति से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं।

तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (QES)

- नौ प्रमुख क्षेत्रों को कवर करता है, जो रोजगार की शर्तों और लिंग-आधारित वितरण पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

- नियमित कर्मचारी (86.4%) का अधिकांश हिस्सा है, जबकि संविदा कर्मचारी निर्माण (12.4%) और निर्माण (19.0%) में अधिक प्रमुख हैं।

औद्योगिक सर्वेक्षण वार्षिक (ASI)

- पंजीकृत संगठित विनिर्माण क्षेत्र के लिए औद्योगिक आँकड़े प्रदान करता है।

- तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और कर्नाटक उन शीर्ष राज्यों में हैं जिनमें कारखानों में कार्यरत लोग हैं।

औपचारिक रोजगार

- EPFO और ESIC के डेटा में पेरोल में वृद्धि दिखाई देती है, जो आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने पर औपचारिकता में सुधार को दर्शाती है।

- EPFO के अंतर्गत नेट औसत मासिक सदस्यता 8.8 लाख (अप्रैल-नवंबर 2021) से बढ़कर 132 लाख (अप्रैल-नवंबर 2022) हो गई।

MGNREGS (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना)

- MGNREGS के तहत काम की मांग ग्रामीण श्रम बाजार का एक संकेतक है।

- रोजगार की मांग करने वाले घरों की संख्या महामारी से पूर्व के स्तर तक पहुँच गई, जिसमें 5.7 करोड़ लोगों ने रोजगार प्राप्त किया।

ग्रामीण वेतन

- 2022-23 के दौरान नाममात्र ग्रामीण वेतन लगातार बढ़े हैं।

- कृषि में नाममात्र वेतन दरों में वृद्धि पुरुषों के लिए 5.1% और महिलाओं के लिए 7.5% है; गैर-कृषि गतिविधियों में पुरुषों के लिए 4.7% और महिलाओं के लिए 3.7% है।

- हालांकि, वास्तविक ग्रामीण वेतन उच्च मुद्रास्फीति से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं।

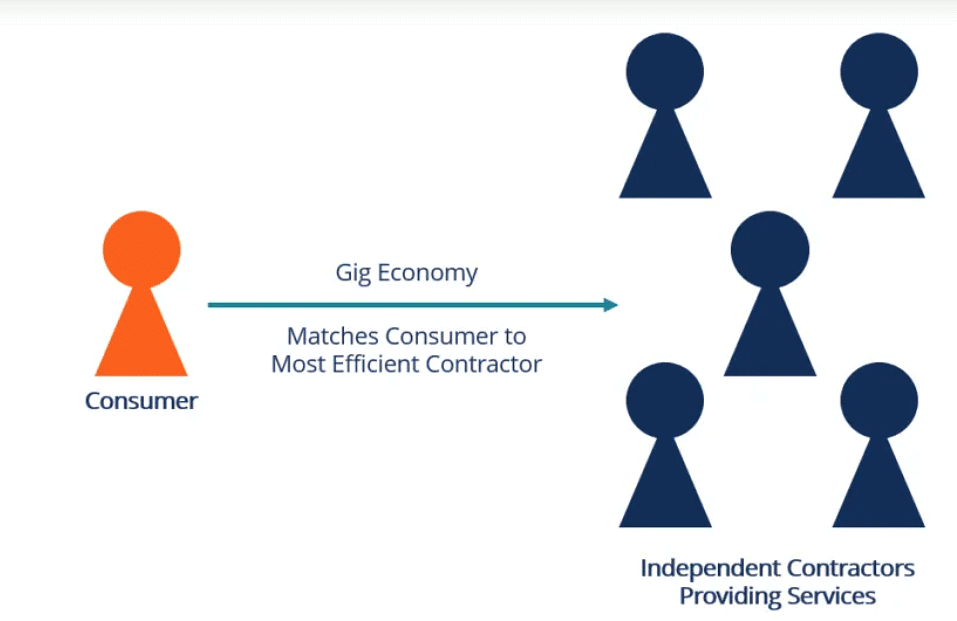

गिग रोजगार

- नई आर्थिक गतिविधियों का विकास, संगठनात्मक संरचनाओं में नवाचार, और कार्य की प्रकृति में बदलाव तकनीकी प्रगति से प्रभावित हुए हैं।

- डिजिटल प्लेटफार्म विभिन्न व्यवसाय मॉडल के लिए सहायक के रूप में कार्य करते हैं, जो नौकरी चाहने वालों और प्रदाताओं दोनों के लिए अवसर प्रदान करते हैं।

- डिजिटल तकनीक द्वारा सुगमित दो-पक्षीय बाजारों के उदय ने Amazon, Ola, Uber आदि जैसे वाणिज्य प्लेटफार्मों के विकास को बढ़ावा दिया है।

- गिग अर्थव्यवस्था, जो लचीले कार्य व्यवस्थाओं की विशेषता रखती है, भारत में प्रचलित हो गई है, जिसमें श्रमिक Uber, Ola, Swiggy और अन्य जैसे प्लेटफार्मों के तहत गिग कार्य में संलग्न हैं।

गिग अर्थव्यवस्था

- COVID-19 लॉकडाउन के दौरान, ऑनलाइन रिटेल व्यवसाय में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई, और दूरस्थ कार्य की ओर परिवर्तन ने फ्रीलांसिंग, आउटसोर्सिंग और कौशल सेवाओं की भर्ती में वृद्धि की।

- गिग अर्थव्यवस्था में नौकरी अनुबंधों में लचीलापन मिलता है, जिसमें पारंपरिक रोजगार की तुलना में छोटे और अधिक विशिष्ट श्रम अनुबंध होते हैं।

- गिग अर्थव्यवस्था में रोजगार के प्रकार आमतौर पर अस्थायी या संविदात्मक होते हैं, नियमित नहीं होते, और भुगतान की प्रकृति अक्सर टुकड़ा दर, बातचीत योग्य, या वेतन और लाभ/इनाम के संयोजन के रूप में होती है।

- गिग श्रमिकों के पास यह तय करने की लचीलापन होती है कि कब और कहां काम करना है, जो नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों में एक अद्वितीय पहलू प्रदान करता है।

- भारत में श्रम कानूनों के तहत शुरू में श्रमिक या कर्मचारी नहीं माने जाने वाले गिग श्रमिकों को कानूनी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा लाभों की कमी थी।

- कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 ने गिग श्रमिकों को असंगठित श्रमिकों के रूप में परिभाषित करके इस श्रेणी के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार किया।

श्रम सुधार

- दिसंबर 2014 में उद्योग और युवाओं की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनने के लिए शिक्षुता अधिनियम में संशोधन किया गया।

- एमएसएमई (MSMEs) को शिक्षुओं को जोड़ने में सहायता के लिए “शिक्षु प्रोत्साहन योजना” शुरू की गई।

- एमएसएमई के लिए कार्यात्मक दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक एकल समान कानून लाने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं।

- श्रम सुविधा पोर्टल की शुरुआत की गई, जो शिकायत निवारण और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता करता है।

- इसकी विशेषताओं में शामिल हैं: यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर (LIN), ऑनलाइन पंजीकरण, सरलित एकल ऑनलाइन रिटर्न, और पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना।

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के लिए ईएसआईसी प्रोजेक्ट पंचदीप लागू किया गया।

- नियोक्ताओं और बीमित व्यक्तियों को सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कार्यात्मक दक्षता के लिए।

- ईपीएफ (EPF) डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें ईपीएफ ग्राहकों का संपूर्ण डेटाबेस शामिल है।

- सदस्य खातों की पोर्टेबिलिटी को सुविधाजनक बनाने के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) का आवंटन किया गया।

- UAN को बैंक खातों, आधार कार्डों, और अन्य KYC विवरणों के साथ जोड़ा गया ताकि आर्थिक समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके।

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के लिए ESIC प्रोजेक्ट पंचदीप लागू किया गया, जो परिचालन दक्षता पर ध्यान केंद्रित करता है और नियोक्ताओं और बीमित व्यक्तियों के लिए सेवाएँ प्रदान करता है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तहत आंतरिक और बाह्य प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के लिए ESIC प्रोजेक्ट पंचदीप लागू किया गया, जो परिचालन दक्षता पर ध्यान केंद्रित करता है और नियोक्ताओं और बीमित व्यक्तियों के लिए सेवाएँ प्रदान करता है।

- असंगठित श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) लागू की गई।

- स्मार्ट कार्ड आधारित कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है।

- असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹30,000 का कवरेज।

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के कार्य को सुव्यवस्थित करने और अपरेंटिसशिप योजनाओं के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT-MIS) पोर्टल विकसित किया गया।

- नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्रीय ऑनलाइन मंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवाएँ (NCS) पोर्टल शुरू किया गया, जिससे गतिशील और कुशल नौकरी मिलान की सुविधा मिलती है।

- दिसंबर में भुगतान बोनस (संशोधन) अधिनियम, 2015 पारित किया गया।

- बोनस भुगतान के लिए पात्रता को ₹10,000 से ₹21,000 प्रति माह में पुनर्परिभाषित किया गया।

- कर्मचारियों को बोनस भुगतान बढ़ाने और पात्रता का विस्तार करने के उद्देश्य से 2019 और 2020 में हाल ही के श्रम कोड सुधार लागू किए गए, जिसमें 29 मौजूदा केंद्रीय श्रम कोड को चार श्रम कोड में मिलाया, सामान्यीकृत और सरल किया गया:

- वेतन पर कोड, 2019

- औद्योगिक संबंध कोड, 2020

- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य (OSH), और कार्य की स्थितियों (W) कोड, 2020

- सामाजिक सुरक्षा पर कोड, 2020

- राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) पोर्टल का शुभारंभ किया गया, जो नौकरी खोजने वालों और नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्रीय ऑनलाइन मंच प्रदान करता है, जिससे गतिशील और कुशल नौकरी मिलान की सुविधा होती है।

राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) पोर्टल का शुभारंभ किया गया, जो नौकरी खोजने वालों और नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्रीय ऑनलाइन मंच प्रदान करता है, जिससे गतिशील और कुशल नौकरी मिलान की सुविधा होती है।

- 2019 और 2020 में हाल के श्रम संहिता सुधारों को लागू किया गया, जिसमें 29 मौजूदा केंद्रीय श्रम संहिताओं को चार श्रम संहिताओं में जोड़ना, समेकित करना और सरल बनाना शामिल है:

- वेतन पर संहिता, 2019

- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य (OSH), और कार्य स्थितियाँ (W) संहिता, 2020

- सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020।

2019 और 2020 में हाल के श्रम संहिता सुधारों को लागू किया गया, जिसमें 29 मौजूदा केंद्रीय श्रम संहिताओं को चार श्रम संहिताओं में जोड़ना, समेकित करना और सरल बनाना शामिल है:

सभी के लिए स्वास्थ्य

- 2002 में 12वीं योजना के लिए मसौदा दृष्टिकोण पत्र के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल का परिचय, लेकिन प्रारंभिक वित्तीय चुनौतियों और विभिन्न कारणों से स्थगन।

- सरकार की प्रतिबद्धता, सुलभ, सस्ती, और समान गुणवत्ता की स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की।

- भारत में संसाधनों की सीमाओं और विविध स्वास्थ्य क्षेत्र की आवश्यकताओं के मद्देनजर कुशल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में कई चुनौतियाँ।

- जनसंख्या स्वास्थ्य पर सामाजिक और पर्यावरणीय निर्धारकों का महत्वपूर्ण प्रभाव।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का उद्देश्य 15% जीडीपी को लक्ष्य वित्त पोषण के रूप में सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करना।

- प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जन-निजी भागीदारी (PPP) पर आधारित।

- भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी प्रदाताओं दोनों का समावेश है, जो विभिन्न गुणवत्ता की देखभाल प्रदान करते हैं।

- सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं ASHAs, स्वास्थ्य उप-केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों, और सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

- स्वास्थ्य सेवाएं चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित हैं: रोकथाम की स्वास्थ्य देखभाल, सस्ती स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा अवसंरचना का निर्माण, और मिशन मोड हस्तक्षेप।

- बीमारियों का बोझ रिपोर्ट (2017) से पता चलता है कि 1990 से 2016 के बीच व्यक्तियों के स्वास्थ्य स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

- जन्म पर जीवन प्रत्याशा (LEB) 1990-2015 के दौरान लगभग 10 वर्ष बढ़ी।

- बीमारियों का बोझ DALY दर के रूप में 1990 से 2016 के बीच 36% कम हुआ।

- बीमारियों के बोझ में बदलाव, संचारी, मातृ, नवजात, और पोषण संबंधी बीमारियों (CMNNDs) से गैर-संचारी बीमारियों (NCDs) और चोटों की ओर हुआ।

- 2016 में, NCDs ने 55%, चोटों ने 12%, और CMNNDs ने कुल बीमारी के बोझ का 33% योगदान दिया।

सरकार की प्रतिबद्धता: सुलभ, सस्ती और समान गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना। भारत में कुशल स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में कई चुनौतियाँ हैं, जो संसाधनों की सीमाओं और विविध स्वास्थ्य क्षेत्र की आवश्यकताओं के कारण हैं। जनसंख्या स्वास्थ्य पर सामाजिक और पर्यावरणीय निर्धारकों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

- भारत में कुशल स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में कई चुनौतियाँ हैं, जो संसाधनों की सीमाओं और विविध स्वास्थ्य क्षेत्र की आवश्यकताओं के कारण हैं।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा है, जिसका वित्तपोषण का लक्ष्य GDP का 15% है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP) पर आधारित है। भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी प्रदाता दोनों शामिल हैं, जो विभिन्न गुणवत्ता की देखभाल प्रदान करते हैं।

- बीमारियों का भार रिपोर्ट (2017) दर्शाती है कि 1990 से 2016 के बीच व्यक्तियों में स्वास्थ्य स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। जन्म पर जीवन प्रत्याशा (LEB) 1990-2015 के दौरान लगभग 10 वर्ष बढ़ी। बीमारी का भार, जिसे DALY दर के रूप में मापा गया, 1990 से 2016 तक 36% घट गया।

- जन्म पर जीवन प्रत्याशा (LEB) 1990-2015 के दौरान लगभग 10 वर्ष बढ़ी।

- बीमारी का भार, जिसे DALY दर के रूप में मापा गया, 1990 से 2016 तक 36% घट गया।

- बीमारी के भार में परिवर्तन: संचारी, मातृ, नवजात, और पोषण संबंधी बीमारियों (CMNNDs) से गैर-संचारी बीमारियों (NCDs) और चोटों की ओर। 2016 में, NCDs ने 55% का योगदान दिया, चोटों ने 12%, और CMNNDs का योगदान घटकर 33% रह गया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का लक्ष्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा है, जिसका वित्तपोषण का लक्ष्य GDP का 15% है।

बीमारियों का भार रिपोर्ट (2017) दर्शाती है कि 1990 से 2016 के बीच व्यक्तियों में स्वास्थ्य स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

बीमारी के भार में परिवर्तन: संचारी, मातृ, नवजात, और पोषण संबंधी बीमारियों (CMNNDs) से गैर-संचारी बीमारियों (NCDs) और चोटों की ओर। 2016 में, NCDs ने 55% का योगदान दिया, चोटों ने 12%, और CMNNDs का योगदान घटकर 33% रह गया।

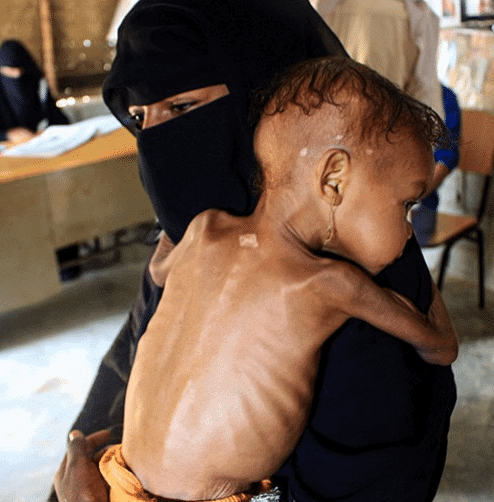

अपर्याप्त पोषण

- अपर्याप्त पोषण एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है (14.6%), जो 1990 के बाद से काफी कम हुआ है।

- उच्च स्तर का वायु प्रदूषण (9.8%) बीमारियों के बोझ में योगदान देता है, जो असंक्रामक और संक्रामक बीमारियों को प्रभावित करता है।

- व्यवहारिक और चयापचय जोखिम कारकों के साथ जुड़े असंक्रामक बीमारियों का बढ़ता बोझ, जिसमें आहार संबंधी जोखिम, उच्च रक्तचाप और उच्च रक्त शर्करा शामिल हैं।

- असुरक्षित पानी, स्वच्छता और हाथ धोने (WaSH) 1990 में दूसरे प्रमुख जोखिम कारक से घटकर 2016 में सातवें स्थान पर आ गया।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 और आयुष्मान भारत की शुरुआत की गई, जिसमें शामिल हैं:

- समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र।

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों के लिए स्वास्थ्य कवरेज।

- स्वास्थ्य देखभाल में चार प्रमुख क्षेत्रों पर जोर: निवारक स्वास्थ्य देखभाल, सस्ती स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा बुनियादी ढांचे का निर्माण और मिशन मोड हस्तक्षेप।

उच्च स्तर का वायु प्रदूषण (9.8%) बीमारियों के बोझ में योगदान देता है, जो असंक्रामक और संक्रामक बीमारियों को प्रभावित करता है।

- असंक्रामक बीमारियों का बढ़ता बोझ, जो व्यवहारिक और चयापचय जोखिम कारकों से संबंधित है, जैसे आहार संबंधी जोखिम, उच्च रक्तचाप और उच्च रक्त शर्करा।

निवारक स्वास्थ्य देखभाल की पहलों

- आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (AB-HWCs) की स्थापना, जिसका लक्ष्य 2022 तक 1.5 लाख केंद्र स्थापित करना है।

- इससे पहले, 28,005 केंद्र समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

- सामान्य असंक्रामक बीमारियों की स्क्रीनिंग, निवारण, नियंत्रण और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण, जिसमें 3.39 करोड़ बच्चों और 87.18 लाख गर्भवती महिलाओं को 680 जिलों में शामिल किया गया है।

- लाडली लक्ष्मी, ईट राइट इंडिया, एनीमिया मुक्त भारत, पोषण अभियान, और स्वच्छ भारत अभियान जैसी पहलों के साथ बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाया गया है।

- निकोटीन की आदत को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा ई-सिगरेट के व्यावसायिक संचालन पर प्रतिबंध।

स्वास्थ्य देखभाल की सस्ती उपाय

- 2013-14 में 64.2% से घटकर 2016-17 में आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च (OoPE) 58.7% हो गया।

- फ्री ड्रग्स सेवा, फ्री डायग्नोस्टिक सेवा, फ्री प्रयोगशाला सेवाएँ, और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना (PMBIP) जैसी पहलों का कार्यान्वयन।

- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय का 52.1% आवंटन।

- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) का कार्यान्वयन, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, सामाजिक-आर्थिक मानदंडों पर आधारित।

चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार

- जिला अस्पतालों को चिकित्सा महाविद्यालयों में अपग्रेड करने की महत्वाकांक्षी योजना के तहत डॉक्टरों की कमी को दूर करना।

- पिछले 5 वर्षों में 141 नए चिकित्सा महाविद्यालयों का अनुमोदन।

- स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों के लिए मानदंडों की समीक्षा, MBBS की संख्या 150 से बढ़ाकर 250 करना।

- नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना का संचालन, जिससे 27,235 MBBS और 15,000 PG सीटों में वृद्धि हुई।

चिकित्सा बुनियादी ढांचा जागरूकता और क्रियान्वयन कार्यक्रम

- SAANS (सफलता से निमोनिया का न्यूट्रलाइजेशन) और TB हर देश जीतेगा जैसी पहलों की शुरुआत।

- AB-HWCs में देखभाल के निरंतरता के लिए स्पष्ट संदर्भ और वापसी लिंक का अपनाना।

- डॉक्टरों और विशेषज्ञों द्वारा बेहतर संदर्भ सलाह और आभासी परामर्श के लिए सभी स्तरों पर टेली-कंसल्टेशन का एकीकरण।

स्वास्थ्य परिणाम संकेतक

- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 और NITI Aayog की रिपोर्ट "Health System for A New India: Building Blocks" (2019) के अनुसार, पोलियो, गिनी कीड़ा रोग, यॉज, और मातृ एवं नवजात टेटनस को समाप्त करके स्वास्थ्य परिणामों में महत्वपूर्ण प्रगति।

- 2015-20 के बीच सामाजिक संकेतकों में सुधार:

- कुल प्रजनन दर: 2 बच्चों प्रति महिला तक सुधार (2015-16 में 2.2 से)।

- जन्म के समय लिंग अनुपात: 929 महिलाओं प्रति 1,000 पुरुषों तक सुधार (2015-16 में 919 से)।

- शिशु मृत्यु दर: 1000 जीवित जन्मों पर 35.2 तक सुधार (2015-16 में 40.7 से)।

- पाँच वर्ष से कम मृत्यु दर: 1000 जीवित जन्मों पर 41.9 तक सुधार (2015-16 में 49.7 से)।

- संस्थानिक जन्म: 88.0% तक सुधार (2015-16 में 78.9% से)।

- गर्भवती महिलाओं में खून की कमी: 52.2% तक सुधार (2015-16 में 50.4% से)।

- सुधारित स्वच्छता सुविधा: 70.2% घरों में सुधारित स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग (2015-16 में 48.5% से)।

- स्वच्छ ईंधन का उपयोग: 58.6% घरों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग (2015-16 में 43.8% से)।

जल और स्वच्छता

- WHO स्वच्छ जल, स्वच्छता और प्रदूषण-मुक्त वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है जिससे सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके।

- सरकार WHO की अवधारणा पर बड़ा विश्वास करती है और देशभर में पेय जल, स्वच्छता और साफ हवा प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

- इन प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए '10-वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति' की शुरुआत की है, जो 2019 से 2029 तक चलेगी।

- साथ ही, सरकार ने स्वच्छ जल के व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 'जल आपूर्ति का सार्वभौम कवरेज' शुरू किया।

SBM-G

- SBM-G (स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण) ने 2014 में 39% से बढ़कर दिसंबर 2021 तक ग्रामीण स्वच्छता को 100% तक पहुँचाया है।

- मिशन का चरण-II, जो 2021 से 2025 तक चलेगा, गांवों में खुले में शौच से मुक्त (ODF) स्थिति बनाए रखने पर केंद्रित है।

- सभी गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) के साथ ODF से ODF प्लस स्थिति में लाना लक्ष्य है।

- इस चरण के अंतर्गत वर्तमान में लगभग 1,24,099 गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया है (नवंबर 2022 तक)।

- विशेष रूप से, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने सभी अपने गांवों को ODF प्लस घोषित करने की उपलब्धि प्राप्त की है, जो पहले स्वच्छ, सुजल प्रदेश के रूप में एक महत्वपूर्ण सफलता है।

SBM-U

- SBM-U (स्वच्छ भारत मिशन-शहरी) का उद्देश्य शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देना है।

- संघीय बजट 2021-22 ने SBM-U के तहत विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया:

- पूर्ण मलद्रव प्रबंधन।

- अपशिष्ट जल उपचार।

- कचरे का स्रोत पृथक्करण।

- एकल-उपयोग प्लास्टिक में कमी।

- निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन द्वारा वायु प्रदूषण में कमी।

- सभी विरासत डंप साइटों का जैव-उपचार।

जल जीवन मिशन

- जल जीवन मिशन का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है, जिनके निम्नलिखित लक्ष्य हैं:

- प्रत्येक ग्रामीण घर को कार्यात्मक नल जल कनेक्शन (FTWC) के माध्यम से पेयजल का विश्वसनीय स्रोत प्रदान करना।

- लंबी अवधि के लिए नियमित रूप से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर सेवा स्तर का लक्ष्य रखना।

- राज्यों के सहयोग से प्रत्येक ग्रामीण घर को FTWC प्रदान करना।

- यह कार्यक्रम विकेंद्रीकृत, मांग संचालित, और सामुदायिक प्रबंधित पहल के रूप में कार्य करता है। ग्राम पंचायतें जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना बनाने, लागू करने, प्रबंधित करने, संचालित करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- यह 'कोई छूट नहीं' के सिद्धांत का पालन करता है, जिसमें हर घर जल ब्लॉक, हर घर जल पंचायत, और हर घर जल गांव जैसे उप-योजनाओं का उपयोग किया जाता है।

- 2020-21 में, गोवा ने 100% FTWC कवरेज का मील का पत्थर हासिल किया, जिसमें हर घर जल राज्य के तहत विशेष रूप से सक्षम परिवार शामिल हैं।

- योजना की शुरुआत अगस्त 2019 में हुई थी, जिसमें कुल 18.93 करोड़ में से लगभग 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण घरों में नल जल की आपूर्ति थी। लक्ष्य है कि 2024 तक शेष 15.70 करोड़ (83%) ग्रामीण घरों को FTWC प्रदान किया जाए।

जल जीवन मिशन-शहरी

- जल जीवन मिशन-शहरी को संघीय बजट 2021-22 के माध्यम से पेश किया गया।

- यह मिशन शहरी क्षेत्रों में नई पेयजल आपूर्ति प्रदान करने पर केंद्रित है।

- यह सभी शहरी स्थानीय निकायों में "संविधान जल आपूर्ति" प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, जो कुल 4,378 हैं।

- योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में 2.86 करोड़ की जनसंख्या को सेवा प्रदान करना है।

सभी के लिए आवास

“सभी के लिए आवास” सरकार का नारा है, जिसका कट-ऑफ वर्ष 2022 है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दो योजनाएँ, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U), लागू की गई हैं। NSO के 'पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और आवास की स्थिति पर सर्वेक्षण 2018' के अनुसार:

- ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 76.7% और शहरी क्षेत्रों में लगभग 96.0% घर पक्की संरचना वाले हैं।

- PMAY-G के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है, जिसमें एक वर्ष में पूर्ण घरों की संख्या में चार गुना वृद्धि हुई है (2014-15 में 11.95 लाख से 2018-19 में 47.33 लाख)।

- 2019-22 के लिए सामूहिक लक्ष्य 1.95 करोड़ घरों का है, जिसमें 17 जनवरी 2020 तक 5,27,878 घरों का वितरण किया गया है।

- PMAY-U के अंतर्गत 1.03 करोड़ घरों को स्वीकृति दी गई है, जो कि 1.12 करोड़ की आंकी गई मांग के खिलाफ है। निर्माण 61 लाख घरों के लिए शुरू हुआ है, और 32 लाख घरों का वितरण 1 जनवरी 2020 तक किया गया है।

- PMAY-U विभिन्न सामाजिक समूहों को लक्षित करता है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक, कारीगर, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर और कुष्ठ रोगी शामिल हैं।

- महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्हें घर के स्वामित्व का अधिकार दिया गया है।

सामाजिक क्षेत्र व्यय

- सरकार ने 2015-16 से सामाजिक क्षेत्र व्यय पर बढ़ते ध्यान का प्रदर्शन किया है, जिससे नागरिकों की सामाजिक भलाई के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया गया है।

- बढ़े हुए व्यय ने सामाजिक संकेतकों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, जिससे समग्र सुधार में योगदान मिला है।

- महामारी के कारण, सरकार की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ा क्योंकि बड़ी जनसंख्या को मुफ्त खाद्य सामग्री और टीके प्रदान किए गए थे।

हालांकि, 2022-23 तक, वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है। 2022-23 (BE) के लिए सामाजिक सेवाओं के लिए सामान्य सरकारी व्यय का नवीनतम डेटा 2021-22 (RE) की तुलना में निम्नलिखित दर्शाता है:

- कुल बजटीय व्यय 2022-23 (BE) में ₹80.08 लाख करोड़ हो गया, जो 2021-22 (RE) में ₹74.53 लाख करोड़ था।

- सामाजिक क्षेत्र का हिस्सा कुल व्यय का 26.6% (BE) था, जो पिछले वर्ष के 26.1% (RE) से बढ़ा।

- शिक्षा को कुल व्यय का 9.5% प्राप्त हुआ, जबकि 2021-22 में यह 9.1% था।

- स्वास्थ्य का हिस्सा कुल व्यय का 6.9% था, जो 2021-22 के समान स्तर पर बना रहा।

- सामाजिक क्षेत्र पर कुल व्यय का GDP के अनुपात में 2022-23 (BE) में 8.3% था, जबकि 2021-22 (RE) में यह 8.2% था।

सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न खंडों के GDP के संदर्भ में अनुपात निम्नलिखित थे:

- शिक्षा: GDP का 2.9% (2021-22 से अपरिवर्तित)।

- स्वास्थ्य: GDP का 2.1% (2021-22 में 2.2% से घटा)।

नवीनतम डेटा 2022-23 (BE) के लिए सामाजिक सेवाओं के लिए सामान्य सरकारी व्यय को 2021-22 (RE) की तुलना में दर्शाता है:

- कुल बजटीय व्यय 2022-23 (BE) में ₹80.08 लाख करोड़ हो गया, जो 2021-22 (RE) में ₹74.53 लाख करोड़ था।

- सामाजिक क्षेत्र का हिस्सा कुल व्यय का 26.6% (BE) था, जो पिछले वर्ष के 26.1% (RE) से बढ़ा।

- शिक्षा को कुल व्यय का 9.5% प्राप्त हुआ, जबकि 2021-22 में यह 9.1% था।

- स्वास्थ्य का हिस्सा कुल व्यय का 6.9% था, जो 2021-22 के समान स्तर पर बना रहा।

कुल बजटीय व्यय 2022-23 (BE) में ₹80.08 लाख करोड़ हो गया, जो 2021-22 (RE) में ₹74.53 लाख करोड़ था।

नीति सुझाव

- सामाजिक बुनियादी ढाँचा सकारात्मक बाह्य प्रभाव उत्पन्न करता है, जो किसी देश के आर्थिक विकास और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- शिक्षा और स्वास्थ्य का आर्थिक विकास पर प्रभाव empirically सिद्ध है, और मानव पूंजी में निवेश कार्यबल की उत्पादकता और जनसंख्या के कल्याण को बढ़ाता है।

- सरकारों के लिए अनुशंसित कार्यवाहियाँ हैं:

- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, योग्य शिक्षकों की आवश्यकता पर जोर देना।

- नवाचारात्मक सेवा वितरण मॉडल के माध्यम से विकास चुनौतियों पर काबू पाना।

- समग्र विकास के लिए शिक्षा, कौशल विकास, और स्वास्थ्य पर व्यय बढ़ाना।

- सब्सिडी व्यवस्था का पुनर्गठन करना ताकि सेवा वितरण में सुधार हो सके, प्रौद्योगिकी-सक्षम सीधे लाभ हस्तांतरण (DBTs) जैसे JAM (जन धन-आधार-मोबाइल) का उपयोग करना।

- नीतिगत निर्माण में व्यवहारिक आयामों को शामिल करना, जैसा कि स्वच्छता अभियान में प्रदर्शित किया गया, ताकि इच्छित परिणाम प्राप्त हो सकें।

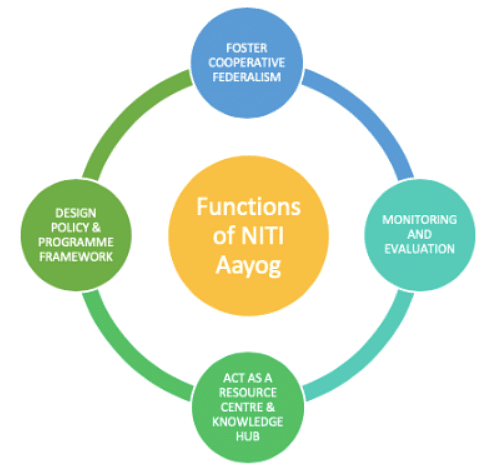

- राष्ट्रीय, राज्य, और स्थानीय स्तर पर सामाजिक क्षेत्र पहलों को एकीकृत करना, जैसे कि NITI Aayog जैसी संस्थाओं का समर्थन लेना।

- स्थानीय निकायों (PRIs) को मजबूत करना ताकि सामाजिक क्षेत्र को बढ़ावा मिले और नागरिक जागरूकता तथा भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके।

- निजी क्षेत्र को सामाजिक बुनियादी ढाँचे की ओर उन्मुख करना, उनके फंड और विशेषज्ञता का लाभ उठाना।

- जानकारी के अंतर को पाटने के लिए ICT का उपयोग प्रोत्साहित करना।

- जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति हितधारकों को जागरूक करना और समावेशी विकास के लिए सस्टेनेबल व्यवहार को बढ़ावा देना।

- भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की कमजोरियों को संबोधित करना, व्यय बढ़ाना और मिशन मोड दृष्टिकोण अपनाना।

- शिक्षा को कक्षाओं के बाहर वैकल्पिक मॉडलों में अनुकूलित करना, जैसे कि COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों के प्रति प्रतिक्रिया।

- महिलाओं की आर्थिक क्षमता को पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के माध्यम से चैनल करना ताकि भविष्य के विकास के लिए लिंग लाभ का लाभ उठाया जा सके।

- मानव विकास के विभिन्न पहलुओं को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ना ताकि क्रांतिकारी नवाचार और प्रौद्योगिकी-आधारित विकास हो सके।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|