शंकर आईएएस सारांश: संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

परिचय संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण विषय है, जो राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों जैसे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और महत्व की खोज करता है। यह अध्ययन पर्यावासों को संरक्षित करने, संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा, और सतत विकास को बढ़ावा देने में इनका योगदान देखता है, जो पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देता है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972

परिचय

संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण विषय है, जो राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और जैव विविधता रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और महत्व की खोज करता है। यह परीक्षा पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण, लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने में उनके भूमिका का अध्ययन करती है, जो पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के महत्व को उजागर करती है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972

भारत में वन्यजीव संरक्षण

1972 में, भारत ने अपने संविधान में पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत की, जो कि यू.एन. मानव पर्यावरण सम्मेलन में वैश्विक चर्चाओं के बाद हुआ। अब विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है।

संविधान संबंधी प्रावधान

- धारा-48-ए: राज्यों को पर्यावरण की रक्षा और वन एवं वन्यजीवों को संरक्षित करना चाहिए।

- धारा 51-ए (ग): हर नागरिक को प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वन, झीलें, नदियाँ और वन्यजीव शामिल हैं, की रक्षा करनी चाहिए।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

- 1972 में लागू, यह अधिनियम एक मील का पत्थर था, जो वन्यजीव संरक्षण को संबोधित करता है, हालांकि यह एक राज्य विषय है।

- जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों द्वारा अपनाया गया, यह अधिनियम संघ शासित प्रदेशों में अनिवार्य है।

- 1982, 1986, 1991 और 1993 में संशोधित, यह वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के लिए ढांचा स्थापित करता है।

विशेषताएँ

- 1887 में उत्पन्न, यह अधिनियम वन्यजीवों की सुरक्षा को कवर करता है।

संरक्षित क्षेत्र (PA)

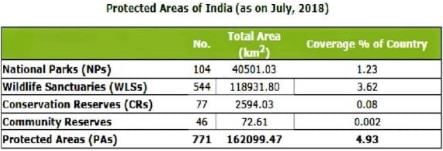

1970 में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय नीति को अपनाने और 1972 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के कार्यान्वयन से संरक्षित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

भारत का भौगोलिक क्षेत्र = 32,87,263 किमी2

भारत का वन क्षेत्र (FSI, 2015) = 7,01,673 किमी2

वन क्षेत्र का प्रतिशत = भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 21.34%

वन्यजीव अभयारण्य (WLS)

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 ने राज्य सरकार द्वारा कुछ क्षेत्रों को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित करने का प्रावधान किया, यदि उस क्षेत्र को पारिस्थितिकीय, भूआकृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया।

- देश में 500 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य हैं, जिनमें से बाघ संरक्षण क्षेत्रों का प्रबंधन प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा किया जाता है।

- केंद्र सरकार भी कुछ शर्तों के अधीन एक अभयारण्य घोषित कर सकती है।

राष्ट्रीय उद्यान (NP)

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (WPA) 1972 ने राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा का प्रावधान किया, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में घोषित किया जाता है जिन्हें पारिस्थितिकीय, भूआकृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि, कानून के भीतर, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के संरक्षण मूल्य में अंतर को WPA 1972 में स्पष्ट नहीं किया गया है।

दोनों के बीच का अंतर

राष्ट्रीय उद्यान sanctuaries की तुलना में अधिक सुरक्षा का स्तर प्रदान करते हैं। कुछ गतिविधियाँ, जो sanctuaries में नियंत्रित होती हैं, जैसे कि पशुधन का चराना, राष्ट्रीय उद्यानों में निषिद्ध होती हैं। जंगली जीवों की आश्रय एक विशेष प्रजाति के लिए बनाई जा सकती है (उदाहरण के लिए, श्रीवल्लीपुथुर में ग्रिज़ल्ड जायंट गिलहरी की जीवित आश्रय) जबकि राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसी विशेष प्रजाति पर केंद्रित नहीं होते हैं।

- राष्ट्रीय उद्यान sanctuaries की तुलना में अधिक सुरक्षा का स्तर प्रदान करते हैं।

- कुछ गतिविधियाँ, जो sanctuaries में नियंत्रित होती हैं, जैसे कि पशुधन का चराना, राष्ट्रीय उद्यानों में निषिद्ध होती हैं।

संरक्षण आरक्षित क्षेत्र और समुदाय आरक्षित क्षेत्र

- 2003 में जंगली जीवन संरक्षण अधिनियम में संशोधनों का परिणाम समुदाय की आवश्यकताओं से समझौता करना है।

- यह एक लचीला प्रणाली प्रदान करता है जिसमें जंगली जीवन का संरक्षण बिना किया जाता है।

(i) संरक्षण आरक्षित क्षेत्र

- यह एक क्षेत्र है जो राष्ट्रीय उद्यानों और sanctuaries के निकट राज्य सरकार के स्वामित्व में है, जिसमें परिदृश्य, समुद्री दृश्य और जीव-जंतुओं और वनस्पतियों का आवास सुरक्षित किया जाता है। इसे एक संरक्षण आरक्षित क्षेत्र प्रबंधन समिति के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।

- राज्य सरकार स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करने के बाद, सरकार के स्वामित्व वाले किसी भी क्षेत्र को संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती है।

- तिरुप्पदैमारथुर संरक्षण आरक्षित क्षेत्र, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में देश का पहला संरक्षण आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है।

(ii) समुदाय आरक्षित क्षेत्र

राज्य सरकार किसी भी समुदाय की भूमि या निजी भूमि को एक समुदाय आरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर सकती है, बशर्ते कि उस समुदाय के सदस्य या संबंधित लोग उस क्षेत्र को वन्यजीवों और वनस्पतियों के संरक्षण, साथ ही अपनी परंपराओं, संस्कृतियों और प्रथाओं के लिए देने के लिए सहमत हों। ऐसे क्षेत्र की घोषणा का उद्देश्य उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और संरक्षण करना है। आरक्षित क्षेत्र का प्रबंधन एक आरक्षित प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाता है। समुदाय आरक्षित क्षेत्र के भीतर भूमि उपयोग पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि यह प्रबंधन समिति द्वारा पारित एक संकल्प के अनुसार हो और उसी की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो।

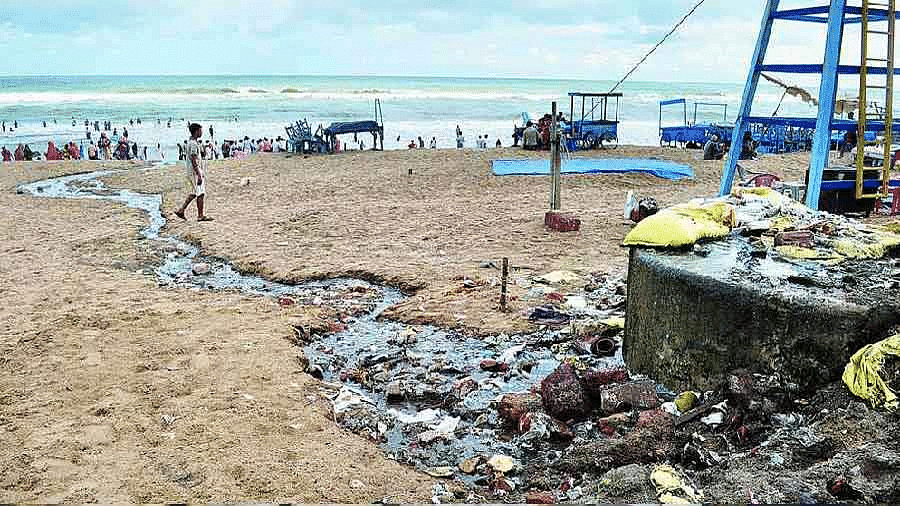

तटीय संरक्षित क्षेत्र

- इसका उद्देश्य प्राकृतिक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और संरक्षण करना है।

- समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPA), को "किसी भी इंटरटाइडल या सबटाइडल भूभाग का क्षेत्र, इसके ऊपर के पानी और संबंधित वनस्पतियों, जीवों, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ, जिसे कानून या अन्य प्रभावी साधनों द्वारा संलग्न वातावरण के भाग या सभी को सुरक्षित करने के लिए आरक्षित किया गया है" - IUCN।

- भारत में समुद्री वातावरण में MPA को मुख्यतः निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- श्रेणी-I: इसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य शामिल हैं और यह इंटरटाइडल/सबटाइडल या मैंग्रोव, कोरल रीफ्स, क्रिक्स, सीग्रास बेड्स, अल्गल बेड्स, डेल्टास, झीलों के पूरे क्षेत्रों को कवर करता है।

- श्रेणी-II: इसमें द्वीप शामिल हैं, जिनका मुख्य भाग समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में है और कुछ भाग स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में है।

- श्रेणी-III:

- श्रेणी-III-A: इसमें इंटरटाइडल रेखा के पार की रेत के समुद्री तट शामिल हैं लेकिन कभी-कभी समुद्र के पानी के साथ बातचीत करते हैं।

- श्रेणी-III-B: इसमें द्वीपों के सदाबहार या अर्ध-सदाबहार जंगल शामिल हैं।

भारत के पवित्र वन

पवित्र वनों में कुछ पेड़ों से लेकर कई एकड़ के वन तक के प्राकृतिक वनस्पति के टुकड़े शामिल होते हैं, जिन्हें आमतौर पर स्थानीय लोक देवताओं के लिए समर्पित किया जाता है। भारत में, पवित्र वनों पूरे देश में पाए जाते हैं और विशेष रूप से पश्चिमी घाटों के साथ केरल और कर्नाटक राज्यों में प्रचुर मात्रा में हैं।

- पवित्र वनों में प्राकृतिक वनस्पति के टुकड़े शामिल होते हैं, जिन्हें आमतौर पर स्थानीय लोक देवताओं के लिए समर्पित किया जाता है।

निर्यात - प्रतिबंधित सामान

प्रतिबंधित के रूप में सूचीबद्ध वस्तुएं निर्यात के लिए सख्ती से प्रतिबंधित हैं, और इनके लिए कोई निर्यात लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। वनस्पति और जीव-जंतु श्रेणी में प्रतिबंधित वस्तुओं में शामिल हैं:

- सभी जंगली जानवर, उनके उत्पाद और व्युत्पन्न (स्वामित्व प्रमाणपत्र या शिक्षा, अनुसंधान और प्रबंधन के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत छोड़कर)।

- गाय, बैल और बछड़े का मांस, जिसमें आंतें भी शामिल हैं।

- भैंस का मांस (पुरुष और महिला दोनों) ताजा, ठंडा और जमी हुई अवस्था में।

- पीकॉक के पूंछ के पंख और संबंधित हस्तशिल्प।

- गिराए गए सींगों के कतरन और निर्मित सामग्री।

- समुद्री शेल।

- लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, जिसमें ईंधन की लकड़ी और लकड़ी का कोयला शामिल हैं।

- संदलवुड किसी भी रूप में (पूर्ण हस्तशिल्प, मशीन से बने उत्पादों, और संदलवुड तेल को छोड़कर)।

- रेड सैंडर्स लकड़ी और इसके मूल्य वर्धित उत्पाद।

- यांत्रिक, रासायनिक, और अर्ध-रासायनिक लकड़ी का पल्प।

मनुष्य और जैव विविधता

- मनुष्य और जैव विविधता (MAB) कार्यक्रम एक अंतर-सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए एक वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है।

- यह कार्यक्रम 1970 के दशक की शुरुआत में शुरू किया गया था और यह जैव विविधता के नुकसान के पारिस्थितिकीय, सामाजिक और आर्थिक आयामों को लक्षित करने के लिए एक अंतर-विषयक अनुसंधान एजेंडा और क्षमता निर्माण का प्रस्ताव करता है।

- मनुष्य और प्राकृतिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप जैव विविधता में बदलाव की पहचान करना और आकलन करना।

- जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इन परिवर्तनों के मनुष्यों और पर्यावरण पर प्रभावों का अध्ययन करना।

- प्राकृतिक/लगभग प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियाओं के बीच गतिशील अंतःक्रियाओं का अध्ययन और तुलना करना।

- पर्यावरणीय समस्याओं और समाधानों पर ज्ञान का आदान-प्रदान और स्थानांतरण बढ़ावा देना।

- सतत विकास के लिए पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना।

- तेजी से शहरीकरण और ऊर्जा खपत के संदर्भ में मानव कल्याण और रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित करना।

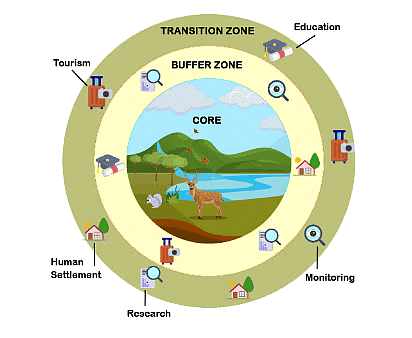

जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र (BR)

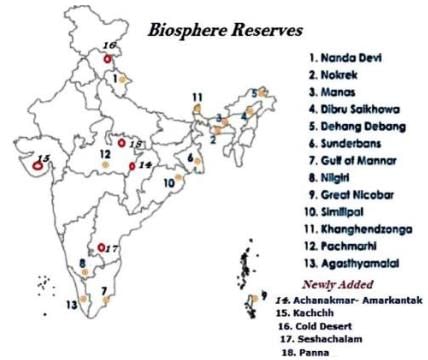

अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद (ICC) द्वारा यूनेस्को के नवंबर, 1971 में प्राकृतिक क्षेत्रों के लिए 'बायोस्फीयर रिजर्व' नामकरण की शुरुआत की गई। बायोस्फीयर रिजर्व (BR) प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के प्रतिनिधि हिस्सों के लिए यूनेस्को द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय नामकरण है, जो बड़े क्षेत्र के स्थलीय या तटीय/समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों या उनके संयोजन पर फैला हुआ है।

- अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद (ICC) द्वारा यूनेस्को के नवंबर, 1971 में प्राकृतिक क्षेत्रों के लिए 'बायोस्फीयर रिजर्व' नामकरण की शुरुआत की गई।

(ii) बायोस्फीयर रिजर्व: एक भारतीय दृष्टिकोण राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत 1986 में हुई।

(iii) उद्देश्य

- प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों के भीतर पौधों और जानवरों की विविधता और अखंडता को संरक्षित करना;

- उन प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता की रक्षा करना जिन पर उनकी निरंतर विकास निर्भर करती है;

- बहुआयामी अनुसंधान और निगरानी के लिए क्षेत्रों का प्रावधान करना;

- शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करना;

- स्थानीय लोगों की आर्थिक भलाई में सुधार के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना।

विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क (WNBR)

जगत नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स (WNBR)

- बायोस्फीयर रिजर्व्स (BRs) अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होते हैं जब वे UNESCO के MAB कार्यक्रम के तहत मानदंडों को पूरा करते हैं।

- भागीदारी स्वैच्छिक है, और BRs मेज़बान देश/राज्य की संप्रभुता के तहत रहते हैं।

- डीलिस्टिंग दुर्लभ है, यह केवल संरक्षण संबंधी दायित्वों के उल्लंघन के मामलों में संबंधित सरकार से परामर्श करने के बाद होती है।

- 1977 में स्थापित, इस विश्व नेटवर्क में 610 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जो 117 देशों में फैले हुए हैं, और यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग, ज्ञान साझा करने, और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

जैव विविधता हॉट स्पॉट्स

- जैव विविधता हॉट स्पॉट का विचार नॉरमन मायर्स द्वारा 1988 में प्रस्तुत किया गया था।

- एक क्षेत्र को हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दो कड़े मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

- प्रजातियों का अंतेमिज़्म - इसमें कम से कम 1,500 प्रजातियाँ होनी चाहिए जो विश्व की कुल संख्या का >0.5% हैं।

- खतरे की डिग्री - इसे अपने मूल निवास का कम से कम 70% खो देना चाहिए।

(i) भारतीय जैव विविधता हॉट स्पॉट्स

- पूर्वी हिमालय

- इंडो-बर्मा

- पश्चिमी घाट और श्रीलंका

(ii) पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट:

- यह क्षेत्र भूटान, उत्तर-पूर्वी भारत, और दक्षिणी, केंद्रीय, और पूर्वी नेपाल को शामिल करता है।

- यह क्षेत्र भूगर्भीय रूप से युवा है और इसमें ऊँचाई में उच्च विविधता है।

- यहाँ लगभग 163 वैश्विक रूप से खतरे में पड़ी प्रजातियाँ हैं (पौधों और जीवों दोनों) जैसे कि एक सींग वाला गैंडा, जंगली एशियाई जल भैंस।

- एक पौधों की प्रजाति Ermania Himalayans को उत्तर-पश्चिमी हिमालय में 6300 मीटर की ऊँचाई पर पाया गया।

- कुछ खतरे में पड़े अंतेमिक पक्षियों की प्रजातियाँ जैसे कि हिमालयी क़व्वाल, चीर तीतर, पश्चिमी त्रागोपान यहाँ पाई जाती हैं, साथ ही एशिया के कुछ सबसे बड़े और सबसे संकटग्रस्त पक्षियों जैसे कि हिमालयी गिद्ध और सफेद-पेट वाला बगुला भी।

- अंतेमिक स्तनधारी जैसे गोल्डन लंगूर, हिमालयन ताहर, पिगमी हॉग, लंगूर, एशियाई जंगली कुत्ते, स्लॉथ भालू, गौर, मुन्तजक, सांभर, स्नो लेपर्ड, मैक भालू, नीला भेड़, ताकिन, गंगा डॉल्फ़िन, जंगली पानी भैंस, स्वैम्प हिरण इन हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं में निवास करते हैं।

(iii) पश्चिमी घाट और श्रीलंका:

- पश्चिमी घाट, जिसे "सह्याद्रि पहाड़" के नाम से भी जाना जाता है, भारत के दक्षिण-पश्चिमी भागों और दक्षिण-पश्चिमी श्रीलंका के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पर्वतीय वनस्पतियों को समाहित करता है। इसमें महत्वपूर्ण प्रजातियाँ शामिल हैं: एशियाई हाथी, निलगिरी तहर, भारतीय बाघ, सिंह-पूंछ वाला मकाक़, विशाल गिलहरी आदि।

जैव विविधता ठंडे स्थान

कम प्रजाति विविधता और उच्च आवास हानि द्वारा विशेषता, जैव विविधता ठंडे स्थान संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये क्षेत्र, अपनी सीमित प्रजाति समृद्धि के बावजूद, दुर्लभ प्रजातियों के लिए एकमात्र आवास हो सकते हैं। उल्लेखनीय उदाहरणों में ऐसे चरम वातावरण शामिल हैं जिनमें अद्वितीय भौतिक स्थितियाँ होती हैं, और जो विशेष रूप से अनुकूलित प्रजातियों द्वारा निवासित होते हैं। इन जैविक और भौतिक रूप से दिलचस्प स्थानों को संरक्षित करने के लिए संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है।

विश्व धरोहर स्थल

ये स्थल विश्व के संरक्षण के संबंध में कन्वेंशन के तहत असाधारण वैश्विक मूल्य के रूप में नामित किए गए हैं। सांस्कृतिक और प्राकृतिक "धरोहर" के तहत। 2004 के अंत तक, सांस्कृतिक धरोहर के लिए छह मानदंड और प्राकृतिक धरोहर के लिए चार मानदंड थे। 2005 में इसे संशोधित किया गया ताकि केवल एक सेट दस मानदंडों का हो। नामांकित स्थलों को "असाधारण वैश्विक मूल्य" का होना चाहिए और उन्हें दस मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई को जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस (IDB) के रूप में घोषित किया ताकि जैव विविधता के मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ सके।

- संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई को जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस (IDB) के रूप में घोषित किया ताकि जैव विविधता के मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ सके।

- 'मरीन मेगा फॉना स्ट्रैंडिंग गाइडलाइंस' का उद्देश्य विभिन्न सरकारों और नागरिक समाजों के बीच समन्वय को बढ़ाना है, जो समुद्री स्ट्रैंडिंग का जवाब देने, अनुसंधान करने, डेटा प्रबंधित करने और समुद्री जानवरों के संरक्षण के लिए अंतःक्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में शामिल हैं।

प्रमुख पहलों में, ये दिशानिर्देश देश भर में सीटेशियन (cetacean) दृष्टियों और स्ट्रैंडिंग पर एक व्यापक डेटाबेस बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे उच्च स्ट्रैंडिंग और बायकैच मामलों वाले क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय स्ट्रैंडिंग केंद्र स्थापित करने और जिला/स्थानीय समन्वयक नियुक्त करने का लक्ष्य रखते हैं।

मरीन वन्यजीव स्ट्रैंडिंग नेटवर्क की भूमिका

- मरीन वन्यजीव स्ट्रैंडिंग नेटवर्क के प्राथमिक कार्यों में जानकारी प्रदान करना, स्ट्रैंडेड जानवरों को बचाना/पुनर्वास करना, जैविक डेटा एकत्र करना, और यदि संभव हो तो मृत्यु का कारण निर्धारित करना शामिल है।

एक बुनियादी समुद्री स्ट्रैंडिंग नेटवर्क में प्राथमिक उत्तरदाता, वन रक्षक, विभागीय वन अधिकारी, सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारी, और समुद्री पुलिस शामिल होते हैं।

- प्राथमिक उत्तरदाता जीवित व्यक्तियों की आरामदायक स्थिति सुनिश्चित करने और मृत व्यक्तियों को समुद्र में वापस बहने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे डेटा संग्रह या बचाव-रिहाई कार्यों में वैज्ञानिकों, पशु चिकित्सकों और विभागों की भी सहायता करते हैं।

जीवित स्ट्रैंडिंग के लिए टैगिंग

- जब जानवरों को समुद्र में रिहा किया जा सकता है, तो उन्हें पहचान के उद्देश्यों के लिए टैग किया जाएगा।

दीर्घकालिक संरक्षण ध्यान केंद्रित

- इन दिशानिर्देशों का समग्र लक्ष्य समुद्री प्रजातियों और उनके आवासों के दीर्घकालिक संरक्षण में योगदान देना है।

समुद्री वन्यजीवों के स्ट्रैंडिंग नेटवर्क की भूमिका

एक मूल समुद्री स्ट्रैंडिंग नेटवर्क के घटक

एक मूल समुद्री स्ट्रैंडिंग नेटवर्क के घटक

- संगठन: नेटवर्क को स्थापित करने के लिए विभिन्न संगठनों का सहयोग आवश्यक है।

- विशेषज्ञता: समुद्री जीवों के अध्ययन में विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है जो स्ट्रैंडिंग के मामलों का मूल्यांकन कर सकें।

- सूचना साझा करना: नेटवर्क के घटकों के बीच सूचना का आदान-प्रदान महत्वपूर्ण है ताकि सभी को ताजगी से जानकारी मिल सके।

- शोध: स्ट्रैंडिंग घटनाओं पर शोध करना और डेटा इकट्ठा करना आवश्यक है ताकि भविष्य में सुधार किया जा सके।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|