शंकर IAS सारांश: संरक्षण प्रयास | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

प्रोजेक्ट टाइगर

प्रोजेक्ट टाइगर भारत में एक पहल है जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त भारतीय बाघों को बचाना है। 1900 में, भारत में लगभग 40,000 बाघ थे, लेकिन 1972 तक यह संख्या घटकर केवल 1800 रह गई। इस चिंताजनक कमी को संबोधित करने के लिए,

- बाघों की जनसंख्या की रक्षा करना: इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में विभिन्न कारणों जैसे कि विज्ञान, अर्थव्यवस्था, सुंदरता, संस्कृति, और पारिस्थितिकी के लिए पर्याप्त बाघ हों।

- महत्वपूर्ण क्षेत्रों का संरक्षण: यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक क्षेत्रों की रक्षा करने का प्रयास करता है, जिन्हें राष्ट्रीय धरोहर के रूप में देखा जाता है। इन क्षेत्रों को लोगों के लाभ, शिक्षा, और आनंद के लिए हमेशा के लिए संरक्षित किया जाना है।

प्रोजेक्ट टाइगर का समग्र उद्देश्य दोfold है:

- बाघों का संरक्षण: बाघों की संख्या को सुरक्षित रखने और बढ़ाने के लिए, उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करना।

- जनजातीय अधिकारों के साथ संतुलन: जबकि बाघों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रोजेक्ट यह भी रेखांकित करता है कि बाघ आरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों के अधिकारों का संतुलन भी आवश्यक है। यह एक ऐसी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है जहाँ संकटग्रस्त प्रजातियाँ और जनजातीय समुदाय एक साथ रह सकें।

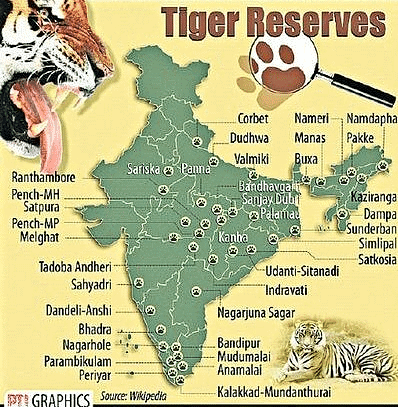

बाघ आरक्षित क्षेत्र

बाघ आरक्षित क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें बाघ और इसके शिकार की रक्षा के लिए अधिसूचित किया गया है, और इन्हें प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिसे 1973 में देश में लॉन्च किया गया था। 2016 तक, इनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है।

इन प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 71027.10 किमी² है।

बाघ आरक्षित क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र के समान है जो बाघों और उनके शिकार की रक्षा के लिए निर्धारित किया गया है। इसे 1973 में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा प्रबंधित किया जाता है। शुरुआत में 9 बाघ आरक्षित क्षेत्र थे, लेकिन अब 17 विभिन्न राज्यों में 42 हैं।

यहाँ एक सरल विवरण दिया गया है:

- घोषणा कैसे होती है: राज्य सरकार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर एक क्षेत्र को बाघ आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकती है।

- बाघ आरक्षित क्षेत्र के अंदर क्या है:

- मुख्य क्षेत्र: यह बाघ का मुख्य निवास स्थान है। इसे वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग करके चुना जाता है और बाघ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, स्थानीय जनजातियों और वन निवासियों के अधिकारों का सम्मान किया जाता है।

- बफर क्षेत्र: यह मुख्य क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र है। यह कुछ सुरक्षा प्रदान करता है लेकिन मानव गतिविधियों के लिए थोड़ा अधिक अनुमति देता है। इसका उद्देश्य वन्य जीवन की आवश्यकताओं और स्थानीय लोगों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना है।

- सीमा निर्धारण: इन क्षेत्रों की सीमाएं विज्ञान के आधार पर, स्थानीय समुदायों और विशेषज्ञों के परामर्श से तय की जाती हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड की अनुमति के बिना इन सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

- सुरक्षा उपाय: एक बार जब कोई क्षेत्र बाघ आरक्षित क्षेत्र बन जाता है, तो इसे हटा नहीं सकता है जब तक कि कोई बहुत अच्छा कारण न हो और दोनों राष्ट्रीय प्राधिकरण हरी झंडी न दें।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) एक विशेष समूह है जिसे 2006 में एक कानून द्वारा बाघों की रक्षा के लिए बनाया गया है।

- योजनाओं की स्वीकृति: वे बाघों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई योजनाओं की जांच और स्वीकृति करते हैं।

- भूमि की रक्षा: वे सुनिश्चित करते हैं कि बाघों के निवास स्थान का उपयोग ऐसे तरीकों से नहीं किया जाता है जो उन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं।

- पर्यटन का मार्गदर्शन: वे उन क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए नियम निर्धारित करते हैं जहां बाघ रहते हैं।

- जानकारी साझा करना: वे यह जानकारी साझा करते हैं कि बाघों की संख्या कितनी है, वे कहाँ रहते हैं और क्या कोई समस्याएँ हैं।

- बाघ क्षेत्रों का संरक्षण: वे सुनिश्चित करते हैं कि बाघों के निवास के विशेष क्षेत्र को पर्यावरण के लिए हानिकारक चीजों के लिए नहीं बदला जाए।

- संरक्षण में मदद करना: वे बाघों की रक्षा के प्रयासों का समर्थन करते हैं।

- बाघ आरक्षित क्षेत्रों का समर्थन: वे वैज्ञानिक सलाह, प्रौद्योगिकी का उपयोग, और कानूनी समर्थन प्रदान करते हैं।

- प्रशिक्षण और विकास: वे सुनिश्चित करते हैं कि बाघों की देखभाल करने वाले लोग अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं।

बाघ जनसंख्या का अनुमान: बाघों की संख्या को गिनने की प्रक्रिया को "बाघ जनगणना" कहा जाता है। हर चार साल में, भारत अपनी बाघ जनसंख्या की एक बड़ी जांच करता है।

यह जांच बाघों के संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसे "ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन" कहा जाता है। 2010 की जांच महत्वपूर्ण थी।

- जांच के तीन चरण:

- चरण 1: प्रशिक्षित लोग बाघों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं।

- चरण 2: वे उपग्रह डेटा का उपयोग करते हैं।

- चरण 3: वे बाघों की तस्वीरें खींचते हैं।

बाघों की जनसंख्या का अनुमान

किसी निश्चित क्षेत्र में बाघों की संख्या की गणना को "बाघ जनगणना" कहा जाता है। यह बाघों की जनसंख्या का एक बड़ा चित्र लेने के समान है। हर चार वर्षों में, भारत अपने बाघों की जनसंख्या का बड़ा परीक्षण करता है। यह इन बड़े बिल्लियों को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस परीक्षण को "ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन" कहा जाता है, और 2010 का परीक्षण एक बड़ी घटना थी।

क्यों किया जाता है:

यह परीक्षण यह सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम अपने बाघों की रक्षा करने में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। यह हमें बताता है कि हमारे पास कितने बाघ हैं और वे अपने आवास में कैसे कर रहे हैं।

जांच के तीन चरण:

- चरण 1: प्रशिक्षित लोग जो बाघों की देखभाल करते हैं, वे क्षेत्र में उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। वे एक निश्चित तरीके का पालन करते हैं ताकि यह निष्पक्ष हो।

- चरण 2: वे उपग्रह डेटा का उपयोग करते हैं ताकि बाघों के आवासों पर नजर रख सकें और वहां स्थिति का आकलन कर सकें।

- चरण 3: वे बाघों की तस्वीरें लेते हैं। यह विभिन्न बाघों को अलग करने का एक स्मार्ट तरीका है क्योंकि उनके अद्वितीय धारियों के पैटर्न होते हैं।

क्यों किया जाता है:

जनगणना हमें बताने में मदद करती है कि कितने बाघ हैं, उन्हें कितनी जगह की आवश्यकता है, और क्या उनकी संख्या बढ़ रही है या घट रही है। यह बाघ समुदाय के लिए एक स्वास्थ्य जांच के समान है।

कैसे किया जाता है:

लोग नियमित रूप से यह करते हैं ताकि बाघों की जनसंख्या और उसके परिवर्तनों पर नजर रख सकें। वे न केवल बाघों की गणना करते हैं, बल्कि यह भी पता लगाते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में कितने बाघ रह सकते हैं और वे क्या खाते हैं।

पुराने और नए तरीके:

अतीत में, उन्होंने 'पगमार्क जनगणना तकनीक' नामक एक विधि का उपयोग किया, जिसमें बाघों की पहचान के लिए पदचिन्हों को देखा जाता था। अब, वे तस्वीरें लेने और यहां तक कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसी आधुनिक तरीकों का उपयोग करते हैं।

कैमरा ट्रैपिंग:

इसका मतलब है बाघों की तस्वीरें लेना। वे बाघों को उनकी शरीर पर धारियों के पैटर्न देखकर अलग कर सकते हैं।

डीएनए फिंगरप्रिंटिंग:

इस नए तकनीक में, वे बाघों की पहचान उनके मल, जिसे स्कैट कहा जाता है, का अध्ययन करके कर सकते हैं। यह बाघ का अनूठा हस्ताक्षर है जो उनके मल में पाया जाता है।

2010 राष्ट्रीय बाघ मूल्यांकन में नवाचार:

- टीमवर्क: उन्होंने बेहतर सहयोग के लिए नागरिक समाज संगठनों के साथ साझेदारी की।

- स्थानीय भागीदारी: स्थानीय समुदायों ने डेटा संग्रह और विश्लेषण में सक्रिय रूप से भाग लिया।

- जीन विश्लेषण: उन्होंने बाघों की जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए फेकल सैंपल पर जीन विश्लेषण का उपयोग किया।

- व्यापक मूल्यांकन: उन्होंने केवल बाघों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया; बल्कि सह-शिकारी, शिकार, और उनके आवास की गुणवत्ता का भी मूल्यांकन किया।

- नवोन्मेषी तकनीकें: उन्होंने सुंदरबन बाघ अभयारण्य में बाघों की जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए उपग्रह टेलीमेट्री और संकेत सर्वेक्षण जैसे नए तरीकों का प्रयास किया।

- अन्वेषण: पहली बार, उन्होंने महाराष्ट्र के सह्याद्री बाघ अभयारण्य में बाघों की जनसंख्या का अनुमान लगाया।

बाघों की जनसंख्या का अनुमान:

विज्ञानियों ने 2006 और 2010 दोनों में बाघों की गणना के लिए समान अच्छे तरीकों का उपयोग किया। इससे परिणामों की तुलना करना आसान हो गया और यह देखना संभव हो गया कि बाघों की संख्या में कैसे परिवर्तन हो रहा है।

2006 में, उनकी संख्या 1411 थी। बाघों के संरक्षण के प्रयासों के कारण, संख्या 2010 में 1706 और फिर 2014 में 2226 हो गई।

ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन - 2018:

- गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड: भारत के 2018 बाघ सर्वेक्षण ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के रूप में गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया।

- भारत में बाघों की जनसंख्या: भारत में दुनिया के बाघों की लगभग 70% जनसंख्या है।

- 2018 में बाघों की गिनती: 2018 की ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के अनुसार, भारत में 2,967 बाघ थे।

राज्यवार बाघों की गिनती:

- मध्य प्रदेश में 526 बाघों के साथ सबसे अधिक संख्या थी।

- कर्नाटका ने 524 बाघों के साथ निकटता से पीछा किया।

- उत्तराखंड तीसरे स्थान पर 442 बाघों के साथ था।

राज्य परिवर्तन:

- छत्तीसगढ़ और मिजोरम में बाघों की संख्या में कमी देखी गई।

- ओडिशा की बाघ जनसंख्या स्थिर रही।

- अन्य राज्यों में बाघों की संख्या में सकारात्मक प्रवृत्ति देखी गई।

लैंडस्केप स्तर पर वृद्धि:

भारत के सभी पांच लैंडस्केप में बाघों की संख्या में समग्र वृद्धि देखी गई, जिसमें केंद्रीय भारतीय लैंडस्केप ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की।

सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा:

भारत ने सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया, 2022 की समय सीमा से पहले ही बाघों की संख्या को दोगुना किया।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- भारत ने नेपाल के साथ अवैध वन्यजीव व्यापार रोकने और संरक्षण पर काम करने के लिए एक समझौता किया है।

- भारत का चीन के साथ बाघों के संरक्षण के लिए एक विशेष योजना है।

- भारत बांग्लादेश, भूटान, और म्यांमार के साथ संरक्षण पर सहयोग करने के लिए समझौतों की प्रक्रिया में है।

- ग्लोबल टाइगर फोरम नामक एक समूह है, जहाँ बाघों वाले देश आकर इन बड़े बिल्लियों को बचाने से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं।

एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन:

बाघों को बचाने के लिए एक बड़ी बैठक एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में हुई।

- नई दिल्ली संकल्प: इस बैठक में, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात तय की जिसे नई दिल्ली संकल्प कहा जाता है। इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं:

- वे ऐसे क्षेत्रों में बाघों की मदद करना चाहते हैं जहाँ बाघों की संख्या कम है, जिसमें पर्यावरण को सुधारना, बाघों को वापस लाना और उनकी स्थिति को सुधारना शामिल है।

- वे ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें बाघों के आवासों को बेहतर बनाना और शिकार को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करना शामिल है।

- इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और अन्य को बाघों की मदद में शामिल होने की आवश्यकता है, और वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बाघों के आवास पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उपयोगी हों।

- वे वन्यजीव अपराधों से लड़ने के लिए भी सहयोग कर रहे हैं।

भूतपूर्व बैठकें:

यह तीसरी बार है जब उनके पास एक बड़ी बाघ बैठक हुई है। पहले की बैठकें थाईलैंड में 2010 और भूटान में 2012 में हुई थीं। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक विशेष बाघ शिखर सम्मेलन भी हुआ था।

संबंधित देशों:

बाघों को बचाने के लिए सहयोग करने वाले देशों में बांग्लादेश, भूटान, कम्बोडिया, चीन, इंडोनेशिया, भारत, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड, और वियतनाम शामिल हैं।

प्रोजेक्ट लायन:

- गिर वन में लायन: गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2020 में 674 हो गई।

- शेरों का पुनर्वास: 1995 से शेरों को स्थानांतरित करने पर चर्चा चल रही है। कUNO वन्यजीव आश्रय को एक वैकल्पिक स्थल के रूप में पहचाना गया क्योंकि गिर की जनसंख्या में आनुवंशिक विविधता कम है, जिससे वे बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को कUNO-पलपुर वन्यजीव आश्रय में शेरों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

- जीन विविधता की चिंताएँ: CSIR-सेलुलर और आणविक जीवविज्ञान केंद्र ने पाया कि एशियाई शेरों में अन्य शेरों की जनसंख्या की तुलना में आनुवंशिक विविधता की कमी है।

- शेरों के पुनर्वास के लिए नए स्थल: कUNO-पलपुर वन्यजीव आश्रय के अलावा, प्रोजेक्ट लायन के तहत संभावित शेरों के पुनर्वास के लिए छह नए स्थलों की पहचान की गई है।

एशियाई शेर संरक्षण प्रोजेक्ट:

केंद्र सरकार ने एशियाई शेर संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत की (2018-21) एशियाई शेर और उनके पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और संरक्षण के लिए।

फंडिंग और संरक्षण: यह परियोजना केंद्रीय प्रायोजित योजना-वन्यजीव आवास के विकास (CSS-DWH) के तहत वित्त पोषित की जाती है, जिसमें केंद्रीय और राज्य योगदान का अनुपात 60:40 है। एशियाई शेर संकटग्रस्त है, और यह परियोजना "बड़े लैंडस्केप में प्रजातियों का संरक्षण" के दृष्टिकोण का पालन करती है, जिसमें ग्रेटर गिर क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएँ शामिल हैं।

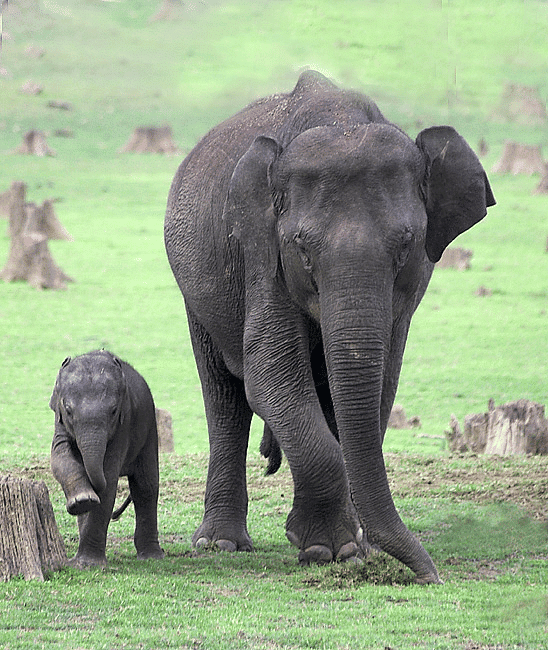

प्रोजेक्ट हाथी:

भारत सरकार ने फरवरी 1992 में प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत की। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उन राज्यों का समर्थन करना है जहाँ जंगली हाथी हैं, उनके दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करना है।

कहाँ हो रहा है: यह परियोजना मुख्य रूप से 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय है, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटका, केरल, और अन्य। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को भी कुछ समर्थन दिया गया है।

क्यों आवश्यक है:

इसका मुख्य उद्देश्य जंगली हाथियों वाले राज्यों को सहायता प्रदान करना है। इसमें हाथियों की गणना, स्टाफ का प्रशिक्षण, और मानव और हाथियों के बीच संघर्ष प्रबंधन जैसे कार्यों के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता शामिल है।

उद्देश्य:

- हाथियों की रक्षा: हाथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनके आवासों की रक्षा करना, और उनकी गतिशीलता के लिए सुरक्षित मार्ग बनाना।

- संघर्षों का समाधान: जब मानव और हाथियों के बीच संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें हल करना।

- पालित हाथियों की भलाई: उन हाथियों की देखभाल करना जो मानव समुदायों के साथ रहते हैं।

उद्देश्य:

व्यापक लक्ष्य प्राकृतिक आवासों और हाथियों के लिए प्रवासी मार्गों को बहाल करना है। इसमें मानव गतिविधियों का प्रबंधन करना और हाथियों के निवास स्थानों में संघर्षों को कम करना शामिल है।

विशिष्ट लक्ष्य:

- संरक्षण उपाय: हाथियों और उनके आवासों की रक्षा के लिए योजनाएँ लागू करना।

- अवैध गतिविधियों को रोकना: शिकार और हाथी दांत के व्यापार जैसी अवैध गतिविधियों को रोकना।

- अनुसंधान और जागरूकता: हाथियों से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करना और जनता के लिए जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम बनाना।

- पारिस्थितिकी विकास और पशु चिकित्सा देखभाल: पर्यावरणीय पहलों के माध्यम से हाथियों का समर्थन करना और पशु चिकित्सा देखभाल प्रदान करना।

- पालित हाथियों की देखभाल: उन हाथियों की देखभाल और प्रजनन करना जो लोगों के साथ रहते हैं।

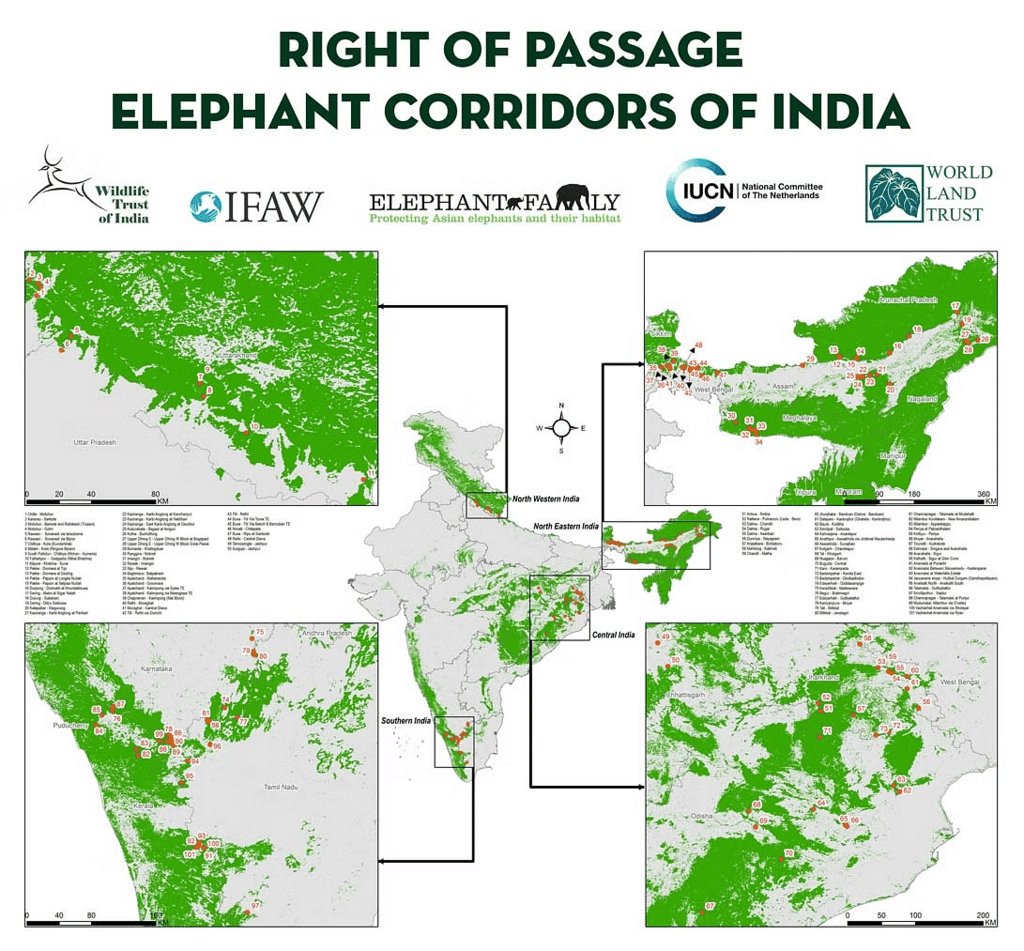

हाथी गलियारा:

हाथी गलियारा एक मार्ग के समान है, जो आमतौर पर पेड़ों के साथ एक संकीर्ण भूमि पट्टी होती है, जो हाथियों के रहने के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ती है। यह हाथियों को चारों ओर घूमने में मदद करता है, जो उनके अस्तित्व और बाघों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में 88 हाथी गलियारे पहचाने गए हैं।

वे कहाँ स्थित हैं:

- 20 गलियारे दक्षिण भारत में हैं।

- 12 उत्तर-पश्चिमी भारत में हैं।

- 20 मध्य भारत में हैं।

- 14 उत्तरी पश्चिम बंगाल में हैं।

- 22 पूर्वोत्तर भारत में हैं।

इनका उपयोग कैसे होता है:

हाथी नियमित रूप से इन गलियारे का उपयोग करते हैं, जिसमें से लगभग 77.3% का उपयोग होता है। इनमें से कुछ पर्यावरण के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं, लगभग एक-तिहाई उच्च महत्व के हैं, और अन्य दो-तिहाई मध्य महत्व के हैं।

खंडन समस्याएँ:

जिन स्थानों पर हाथी रहते हैं, वे कभी-कभी टूटे हुए होते हैं, खासकर उत्तर पश्चिम बंगाल में, इसके बाद उत्तर-पश्चिमी भारत, पूर्वोत्तर भारत, और मध्य भारत में। दक्षिण भारत में सबसे कम खंडन है।

दक्षिण भारत में सुरक्षा:

दक्षिण भारत में, 65% गलियारे संरक्षित क्षेत्रों या आरक्षित वन में हैं, जिसका मतलब है कि ये हाथियों के लिए सुरक्षित हैं।

मध्य भारत में भूमि उपयोग:

मध्य भारत में, 90% गलियारे जंगलों, खेतों और घरों द्वारा साझा किए जाते हैं। केवल 10% पूरी तरह से जंगलों से ढके होते हैं।

राष्ट्रीय चित्रण:

भारत में, केवल 24% गलियारे पूरी तरह से जंगलों से ढके होते हैं। शेष में अन्य प्रकार के भूमि उपयोग हो सकते हैं।

हाथी गलियारे के लिए खतरे:

मुख्य समस्या: हाथियों के लिए सबसे बड़ी समस्या उनके घरों का खोना है, जो तब होता है जब स्थानों को इमारतों, सड़कों, रेलवे, रिसॉर्ट्स, और सौर ऊर्जा से चलने वाली बाड़ों जैसी चीजों द्वारा तोड़ा जाता है।

मध्य भारत में बड़े खतरे:

भारत के मध्य भाग में, कोयला खनन और लौह अयस्क खनन हाथियों के उपयोग के लिए रास्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरे हैं। इन रास्तों को हाथी गलियारे कहा जाता है।

संघर्ष क्षेत्र:

ओडिशा, झारखंड, और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खनिजों की भरपूरता है,

हर चार साल में, भारत अपने बाघों की जनसंख्या का एक बड़ा चेकअप करता है। यह इन बड़े बिल्लियों को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चेकअप को "ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन" कहा जाता है, और 2010 का चेकअप एक बड़ा मामला था।

जांच के तीन चरण

- चरण 1: बाघों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित लोग क्षेत्र में उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए एक निर्धारित तरीके का पालन करते हैं कि यह निष्पक्ष हो।

- चरण 2: वे उपग्रह डेटा का उपयोग करके बाघों के आवास का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि वहाँ स्थिति कैसी है।

- चरण 3: वे बाघों की तस्वीरें लेते हैं। यह बाघों को उनके अद्वितीय धारियों के पैटर्न के कारण अलग पहचानने का एक स्मार्ट तरीका है।

क्यों किया जाता है:

- जनगणना हमें यह जानने में मदद करती है कि बाघों की संख्या कितनी है, उन्हें कितना स्थान चाहिए, और क्या उनकी संख्या बढ़ रही है या घट रही है। यह बाघों की समुदाय के लिए स्वास्थ्य जांच की तरह है।

कैसे किया जाता है:

- लोग नियमित रूप से बाघों की जनसंख्या और इसके परिवर्तनों पर नज़र रखने के लिए यह करते हैं। वे केवल बाघों की गिनती नहीं करते, बल्कि यह भी पता लगाते हैं कि कितने बाघ एक निश्चित क्षेत्र में रह सकते हैं और वे क्या खाते हैं।

पुराने और नए तरीके:

- अतीत में, उन्होंने 'पगमार्क जनगणना तकनीक' का उपयोग किया, जहाँ उन्होंने बाघों की पहचान के लिए उनके पदचिन्हों को देखा। अब, वे कैमरों से तस्वीरें लेने और यहाँ तक कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे आधुनिक तरीकों का उपयोग करते हैं।

कैमरा ट्रैपिंग:

- इसका मतलब है बाघों की तस्वीरें लेना। वे बाघों को उनके शरीर पर मौजूद पैटर्न, विशेष रूप से धारियों को देखकर अलग पहचान सकते हैं।

डीएनए फिंगरप्रिंटिंग:

- इस नए तकनीक में, वे बाघों की पहचान उनके मल, जिसे स्कैट्स कहा जाता है, का अध्ययन करके कर सकते हैं। यह बाघ की अद्वितीय हस्ताक्षर की तरह है जो उनके मल में पाया जाता है।

2010 राष्ट्रीय बाघ आकलन में नवाचार

2010 राष्ट्रीय बाघ आकलन में पिछले आकलनों की तुलना में कई सुधार किए गए:

- टीमवर्क: बेहतर सहयोग के लिए नागरिक समाज संगठनों के साथ साझेदारी बनाई गई।

- स्थानीय भागीदारी: स्थानीय समुदायों ने डेटा संग्रहण और विश्लेषण में सक्रिय रूप से भाग लिया।

- जैविक विश्लेषण: बाघों की जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए मल के नमूनों पर जैविक विश्लेषण का उपयोग किया गया।

- व्यापक आकलन: केवल बाघों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया; सह-शिकारी, शिकार और उनके आवास की गुणवत्ता का भी आकलन किया गया।

- नवीन तकनीकें: सुंदरबन बाघ रिजर्व में बाघों की जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए उपग्रह टेलीमेट्री और संकेत सर्वेक्षण जैसी नई विधियों का प्रयास किया गया।

- अन्वेषण: पहली बार, महाराष्ट्र के सह्याद्री बाघ रिजर्व में बाघों की जनसंख्या का अनुमान लगाया गया।

इन नवाचारों ने 2010 के आकलन को अधिक व्यापक बना दिया, जिसमें स्थानीय समुदायों को शामिल किया गया, उन्नत जैविक तकनीकों का उपयोग किया गया और बाघों को समझने और संरक्षित करने के नए तरीके खोजे गए।

बाघ जनसंख्या के अनुमान

2006 में, अनुमानित 1411 बाघ थे। बाघों की सुरक्षा के प्रयासों के कारण, संख्या 2010 में 1706 और फिर 2014 में 2226 हो गई।

अखिल भारतीय बाघ आकलन - 2018

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- भारत ने नेपाल के साथ अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने और संरक्षण पर काम करने के लिए एक समझौता किया है।

- भारत का चीन के साथ बाघों की सुरक्षा के लिए एक विशेष योजना है।

- भारत बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के साथ संरक्षण पर सहयोग करने के लिए समझौतों की प्रक्रिया में है।

- ग्लोबल टाइगर फोरम नामक एक समूह है, जहाँ बाघों वाले देशों के प्रतिनिधि इन बड़े बाघों के संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं।

- गिर वन के शेर: गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2020 में 674 हो गई।

- शेरों के पुनर्वास पर वार्ता: 1995 से शेरों को स्थानांतरित करने के बारे में चर्चाएँ हो रही हैं। गिर जनसंख्या में आनुवंशिक विविधता कम होने के कारण कुने वन्यजीव अभयारण्य को वैकल्पिक स्थान के रूप में पहचाना गया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को कुने-पालपुर वन्यजीव अभयारण्य में शेरों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

- आनुवंशिक विविधता की चिंताएँ: CSIR- केंद्र के लिए सेलुलर और आणविक जीवविज्ञान ने पाया कि एशियाई शेर अन्य शेरों की जनसंख्या की तुलना में आनुवंशिक विविधता में कमी से ग्रस्त हैं।

- शेरों के पुनर्वास के लिए नए स्थल: कुने-पालपुर वन्यजीव अभयारण्य के अलावा, परियोजना शेर के तहत संभावित शेर पुनर्वास के लिए छह नए स्थलों की पहचान की गई है:

- माधव राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश

- सितामाता वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान

- मुकुंद्रा हिल्स बाघ रिजर्व, राजस्थान

- गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश

- कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान

- जेसोर-बालाराम अंबाजी WLS और आस-पास का क्षेत्र, गुजरात

- एशियाई शेर संरक्षण परियोजना: केंद्रीय सरकार ने एशियाई शेर और उसके पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और संरक्षण के लिए तीन वर्षों (2018-21) के लिए \"एशियाई शेर संरक्षण परियोजना\" शुरू की।

- वित्तपोषण और संरक्षण: यह परियोजना केंद्रीय प्रायोजित योजना- वन्यजीव आवास के विकास (CSS-DWH) के माध्यम से वित्तपोषित है, जिसमें केंद्रीय और राज्य योगदान का अनुपात 60:40 है। एशियाई शेर संकटापन्न प्रजातियों में से एक है, और यह परियोजना \"विशेष प्रजाति का संरक्षण बड़े परिदृश्य में\" दृष्टिकोण अपनाती है, जिसमें ग्रेटर गिर क्षेत्र के लिए विशिष्ट योजनाएं हैं।

हाथी गलियारा

हाथी गलियारा एक मार्ग की तरह होता है, जो आमतौर पर पेड़ों से भरा एक संकरा भूमि का टुकड़ा होता है, जो विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ता है जहां हाथी रहते हैं। यह हाथियों को घूमने में मदद करता है, जो उनके अस्तित्व और बच्चों के जन्म के लिए आवश्यक है। भारत ने देश भर में 88 हाथी गलियारे पहचाने हैं। ये निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:

- दक्षिण भारत में 20 गलियारे

- उत्तर-पश्चिमी भारत में 12 गलियारे

- मध्य भारत में 20 गलियारे

- उत्तर पश्चिम बंगाल में 14 गलियारे

- उत्तर-पूर्वी भारत में 22 गलियारे

इनका उपयोग कैसे होता है:

हाथी नियमित रूप से इन गलियारों का लगभग 77.3% उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ पर्यावरण के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं, लगभग एक तिहाई उच्च महत्व के हैं, और अन्य दो तिहाई मध्यम महत्व के हैं।

टुकड़ों में बंटने की समस्याएँ:

हाथियों के रहने के स्थान कभी-कभी टुकड़ों में बंट जाते हैं, विशेष रूप से उत्तर पश्चिम बंगाल में, इसके बाद उत्तर-पश्चिमी भारत, उत्तर-पूर्वी भारत, और मध्य भारत में। दक्षिण भारत में सबसे कम टुकड़ों में बंटाव होता है।

दक्षिण भारत में सुरक्षा:

दक्षिण भारत में, 65% गलियारे संरक्षित क्षेत्रों या आरक्षित जंगलों में हैं, जिसका मतलब है कि ये हाथियों के लिए सुरक्षित हैं।

मध्य भारत में भूमि उपयोग:

मध्य भारत में, 90% गलियारे जंगलों, खेतों, और घरों द्वारा साझा किए जाते हैं। केवल 10% पूरी तरह से जंगलों से ढके हुए हैं।

राष्ट्रीय दृष्टिकोन:

भारत में, केवल 24% गलियारे पूरी तरह से जंगलों से ढके हुए हैं। बाकी में अन्य प्रकार के भूमि उपयोग हो सकते हैं।

हाथी गलियारों के लिए खतरें

मुख्य समस्या:

हाथियों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा उनके घरों का खोना है, जो तब होता है जब स्थानों को भवनों, सड़कों, रेलवे, रिसॉर्ट्स, और सौर ऊर्जा से चलने वाली बाड़ों जैसी चीज़ों द्वारा तोड़ा या नष्ट किया जाता है।

मध्य भारत में बड़े खतरे:

मध्य भारत में, कोयला खनन और लौह अयस्क खनन हाथियों के लिए उपयोग होने वाले मार्गों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरें हैं। इनको हाथी गलियारे कहा जाता है।

संघर्ष क्षेत्र:

उड़ीसा, झारखंड, और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खनिजों की भरपूरता है, लेकिन इनमें कई हाथी गलियारे भी हैं। इससे हाथियों और लोगों के बीच संघर्ष पैदा होता है, खासकर क्योंकि खनन के लिए विकास हाथियों के उपयोग किए जाने वाले मार्गों को नुकसान पहुंचा सकता है।

शिकार की समस्या:

लोग हाथियों का शिकार करते हैं उनके दांतों के लिए, जो बहुत मूल्यवान होते हैं। यह एक बड़ा मुद्दा है।

पर्याप्त स्थान की कमी:

हाथियों को भोजन खोजने के लिए बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, और कई संरक्षित क्षेत्र उनके लिए पर्याप्त बड़े नहीं होते हैं। जब हाथियों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, तो वे लोगों के रहने वाले क्षेत्रों में जा सकते हैं, जिससे संघर्ष उत्पन्न होता है। इससे फसलों को नुकसान या लोगों को भी हानि हो सकती है।

निवारण रणनीतियाँ:

- गलियारों को जोड़ना: हाथी गलियारों को निकटवर्ती संरक्षित क्षेत्रों के साथ जोड़ें जब भी संभव हो। अन्य मामलों में, इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों या संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों के रूप में लेबल किया जा सकता है।

- निगरानी और आवास पुनर्स्थापन: गलियारे को सुरक्षित करते समय, जानवरों की गतिविधियों पर ध्यान रखें और यदि आवश्यक हो, तो प्राकृतिक आवास को पुनर्स्थापित करने पर काम करें।

- स्थानीय समुदायों को शामिल करना: गलियारों को सुरक्षित करने के लिए, स्थानीय समुदायों को संघर्ष क्षेत्रों से सुरक्षित क्षेत्रों में स्वेच्छा से स्थानांतरित होने के विकल्प के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। यह न केवल संरक्षण में मदद करता है, बल्कि शहरी विस्तार से निरंतर वन आवास को और नुकसान से भी रोकता है। यह बाघों, हाथियों, सांभर, दलदल के मगरमच्छों, घड़ियालों, और विभिन्न पक्षी प्रजातियों जैसे जानवरों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

हाथी की अवैध हत्या की निगरानी (MIKE) कार्यक्रम

उद्देश्य:यह कार्यक्रम दक्षिण एशिया में 2003 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के द्वारा एक प्रस्ताव के कारण शुरू किया गया था। MIKE कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य हैं:

- हाथी-रेंज देशों के लिए जानकारी प्रदान करना ताकि वे अपने हाथियों की जनसंख्या के प्रबंधन और नियमों को लागू करने में अच्छे निर्णय ले सकें।

- इन देशों में हाथियों का सही तरीके से प्रबंधन करने की दीर्घकालिक क्षमता का निर्माण करना।

- हाथियों के अवैध शिकार की मात्रा और इसके समय के साथ प्रवृत्तियों को मापना।

- इन परिवर्तनों के पीछे के कारणों को समझना और यह आकलन करना कि क्या CITES के निर्णय इन प्रवृत्तियों को प्रभावित कर रहे हैं।

सभी स्थलों से विशिष्ट MIKE गश्ती फॉर्म का उपयोग करके डेटा महीने में एक बार एकत्र किया जाता है। इस जानकारी को दिल्ली में दक्षिण एशिया कार्यक्रम के उप क्षेत्रीय समर्थन कार्यालय को भेजा जाता है, जो मंत्रालय को कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता करता है।

हाथी मेरे साथी अभियान

यह अभियान पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF) द्वारा वन्यजीव ट्रस्ट ऑफ इंडिया (WTT) के साथ साझेदारी में शुरू किया गया था।

उद्देश्य:मुख्य लक्ष्य हाथियों के संरक्षण और कल्याण में सुधार करना है, जिन्हें भारत के राष्ट्रीय धरोहर पशु माना जाता है।

प्रक्षिप्त विवरण:इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ \"हाथी-8\" मंत्री स्तर की बैठक में दिल्ली में 24 मई, 2011 को हुआ।

E-8 देश:इस अभियान में आठ देशों को शामिल किया गया है, जिन्हें संयुक्त रूप से E-8 कहा जाता है, जिसमें भारत, बोट्सवाना, कांगो गणराज्य, इंडोनेशिया, केन्या, श्रीलंका, तंजानिया, और थाईलैंड शामिल हैं।

अभियान का शुभंकर:अभियान का शुभंकर 'गाजू' नामक एक दोस्ताना पात्र है। यह पात्र अभियान के उद्देश्य को व्यक्त करता है कि लोगों और हाथियों के बीच जागरूकता और संबंध स्थापित किया जाए।

लक्षित दर्शक:यह अभियान विभिन्न समूहों को लक्षित करता है, जिनमें हाथी आवासों के निकट रहने वाले स्थानीय लोग, युवा, नीति निर्माता, और अन्य हितधारक शामिल हैं।

अभियान पहलों:- यह पहल देशभर में गजाह (हाथी) केंद्रों की स्थापना की कल्पना करती है। ये केंद्र हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाने और उनके खिलाफ खतरों का सामना करने में लोगों को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

- अभियान सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को बढ़ाने का भी प्रयास करता है। यह हाथी संरक्षण के पक्ष में नीतियों का समर्थन करता है।

हाथी कार्य बल (ETF) जिसने सिफारिशें दी हैं, अभियान के मिशन को \"गजाह (हाथी) को प्रजाह (लोगों) तक लाना\" पर जोर देता है। यह जागरूकता फैलाने और हाथी संरक्षण और कल्याण में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने का संकेत है।

हाथियों की चुनौतियाँ:

जहां बाघों को विलुप्त होने का खतरा है, वहीं हाथियों को उनके आवासों पर बढ़ते दबाव के कारण कमी का जोखिम है।

एशियाई हाथियों के खतरे:

एशियाई हाथी आवासीय विकृति, मानवों के साथ संघर्ष, और हाथी दांत के लिए शिकार के कारण खतरे में हैं। भारत, जो विश्व के एशियाई हाथियों की जनसंख्या का 50% से अधिक हिस्सा रखता है, तीव्र खतरों का सामना कर रहा है।

हाथियों की संख्या:

भारत में लगभग 25,000 हाथी हैं। हालांकि यह संख्या बड़ी लगती है, अभियान में पुरुष हाथियों (दांत वाले) की संवेदनशीलता को उजागर किया गया है, जिनमें से केवल लगभग 1,200 दांत वाले हाथी देश में बचे हैं। यह इन शानदार जीवों के संरक्षण प्रयासों की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।

हाथी-8 (E-8) मंत्री स्तर की बैठक

E-8 मंत्री स्तर की बैठक उन देशों को एक साथ लाती है जो एशियाई हाथियों, अफ्रीकी झाड़ी हाथियों, और अफ्रीकी वन हाथियों की तीन प्रजातियों के निवास स्थान हैं। बैठक में भाग लेने वाले प्रमुख निर्णय निर्माता, संरक्षणकर्ता, वैज्ञानिक, और शामिल देशों के इतिहास, कला, और संस्कृति के विशेषज्ञ शामिल थे।

चर्चा के विषय:

- विज्ञान और संरक्षण: हाथी संरक्षण के वैज्ञानिक पहलुओं को समझने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- प्रबंधन और संरक्षण: हाथी जनसंख्या के प्रभावी प्रबंधन और संरक्षण के लिए रणनीतियों का अन्वेषण किया गया।

- संरक्षण के सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टिकोण: हाथी संरक्षण से संबंधित सांस्कृतिक और नैतिक आयामों पर चर्चा की गई।

निर्णय और प्रस्ताव:

बैठक ने हाथियों के संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाइयों को लेने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि सभी हाथी प्रजातियों के दीर्घकालिक कल्याण और अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक सामान्य एजेंडा का सामूहिक रूप से पालन किया जाएगा।

हाथी-50:50 मंच

E-8 देशों ने हाथी-50:50 मंच के गठन का प्रस्ताव दिया। यह मंच 50 राज्यों के सहयोगात्मक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, जो अगले 50 वर्षों में हाथियों के संरक्षण, प्रबंधन, और कल्याण को बढ़ावा देने के साझा दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है।

हाथी-50:50 मंच का अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस:

अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, E-8 देशों ने 2013 की शुरुआत में नई दिल्ली, भारत में हाथी-50:50 मंच की पहली अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित करने की योजना बनाई। इस कांग्रेस का प्राथमिक लक्ष्य देशों को एकजुट करना था ताकि हाथियों के संरक्षण, प्रबंधन, और कल्याण के संबंध में एकीकृत वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाया जा सके।

हाथी मेरे साथी अभियान

यह अभियान पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF) द्वारा वन्यजीव ट्रस्ट ऑफ इंडिया (WTT) के साथ साझेदारी में शुरू किया गया था।

उद्देश्य: मुख्य उद्देश्य हाथियों के संरक्षण और कल्याण में सुधार करना है, जिन्हें भारत का राष्ट्रीय विरासत जानवर माना जाता है।

लॉन्च विवरण:

- यह अभियान 24 मई 2011 को दिल्ली में "हाथी-8" मंत्रिस्तरीय बैठक में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया था।

- E-8 देश: इस अभियान में आठ देश शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से E-8 कहा जाता है, जिसमें भारत, बोत्सवाना, कांगो गणराज्य, इंडोनेशिया, केन्या, श्रीलंका, तंजानिया, और थाईलैंड शामिल हैं।

अभियान का शुभंकर: इस अभियान का शुभंकर 'गजु' नामक एक मित्रवत चरित्र है। यह चरित्र अभियान के उद्देश्य को जागरूकता बढ़ाने और लोगों और हाथियों के बीच एक संबंध स्थापित करने का प्रतीक है।

लक्ष्य दर्शक: यह अभियान विभिन्न समूहों को लक्षित करता है, जिसमें हाथी आवास के निकट रहने वाले स्थानीय लोग, युवा, नीति निर्माता, और अन्य हितधारक शामिल हैं।

अभियान की पहलों:

- इस पहल का उद्देश्य देश भर में गजाह (हाथी) केंद्रों का निर्माण करना है। ये केंद्र हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को उनके सामने आने वाले खतरों को संबोधित करने में शामिल करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

- अभियान का उद्देश्य सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमताओं को बढ़ाना भी है। यह हाथी संरक्षण के पक्ष में नीतियों की वकालत करता है।

उद्देश्य हाथी कार्य बल के अनुसार: हाथी कार्य बल (ETF), जिसने सिफारिशें प्रदान कीं, अभियान के मिशन पर जोर देता है कि "गजाह (हाथी) को प्रजाह (लोगों) के पास ले जाएं।" इसका मतलब है हाथियों के संरक्षण और कल्याण में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

हाथियों की चुनौतियाँ:

- जहाँ बाघों का विलुप्त होने का खतरा है, वहीं हाथियों को उनके आवासों पर बढ़ते दबाव के कारण कमी का सामना करना पड़ता है।

- एशियाई हाथी के खतरे: एशियाई हाथी आवास क्षति, मानवों के साथ संघर्ष, और हाथी दांत के लिए शिकार के कारण खतरे में है। भारत, जहाँ विश्व के एशियाई हाथियों की 50% से अधिक जनसंख्या है, इन खतरों का सामना कर रहा है।

- हाथियों की संख्या: भारत में लगभग 25,000 हाथी जंगली में हैं। इस संख्या के बावजूद, अभियान में पुरुष हाथियों (टस्कर्स) की भेद्यता को उजागर किया गया है, जिनमें से केवल लगभग 1,200 टस्कर्स देश में बचे हैं। यह इन शानदार जीवों के संरक्षण प्रयासों की तात्कालिकता को दर्शाता है।

हाथी कार्य बल (Elephant Task Force - ETF) द्वारा निर्धारित उद्देश्य: हाथी कार्य बल (ETF), जिसने सिफारिशें प्रदान की हैं, इस अभियान के मिशन पर जोर देता है कि "गजाह (हाथी) को प्रजाह (लोगों) के पास ले जाएं।" इसका मतलब है हाथी संरक्षण और कल्याण के लिए जागरूकता फैलाना और जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

- हाथी संख्या: भारत में लगभग 25,000 हाथी जंगली में हैं। इस संख्या के बावजूद, अभियान पुरुष हाथियों (टस्कर्स) की संवेदनशीलता को उजागर करता है, जिनमें से केवल लगभग 1,200 टस्कर्स देश में बचे हैं। यह इन भव्य प्राणियों के संरक्षण प्रयासों की तात्कालिकता को दर्शाता है।

हाथी-8 (E-8) मंत्रिस्तरीय बैठक

हाथी-8 मंत्रिस्तरीय बैठक ने उन देशों को एकत्र किया, जो एशियाई हाथियों, अफ्रीकी बुश हाथियों और अफ्रीकी वन हाथियों की तीनों प्रजातियों का घर हैं। बैठक में भाग लेने वालों में प्रमुख निर्णय निर्माता, संरक्षणकर्ता, वैज्ञानिक और संबंधित देशों के इतिहास, कला और संस्कृति के विशेषज्ञ शामिल थे।

- चर्चा के विषय: बैठक के दौरान चर्चा के तीन प्रमुख विषय थे:

- विज्ञान और संरक्षण: हाथी संरक्षण के वैज्ञानिक पहलुओं को समझने पर केंद्रित।

- प्रबंधन और संरक्षण: हाथी जनसंख्या के प्रभावी प्रबंधन और संरक्षण की रणनीतियों की खोज।

- संस्कृति और नैतिकता के दृष्टिकोण: हाथी संरक्षण से संबंधित सांस्कृतिक और नैतिक आयामों पर विचार।

- निर्णय और प्रस्ताव: बैठक में हाथियों के संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्णय लिए गए। यह भी तय किया गया कि सभी हाथी प्रजातियों की दीर्घकालिक भलाई और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए एक साझा एजेंडा अपनाया जाएगा।

हाथी-50:50 फोरम

E-8 देशों ने हाथी-50:50 फोरम के गठन का प्रस्ताव दिया। यह फोरम 50 राज्यों के सहयोगात्मक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, जो अगले 50 वर्षों में हाथियों के संरक्षण, प्रबंधन और कल्याण को बढ़ावा देने के साझा दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं।

- E-50:50 फोरम का अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस: अपनी प्रतिबद्धता के तहत, E-8 देशों ने 2013 की शुरुआत में नई दिल्ली, भारत में E-50:50 फोरम का 1st अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित करने की योजना बनाई। इस कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य देशों को एक साथ लाना था ताकि सभी क्षेत्रों में हाथियों के संरक्षण, प्रबंधन और कल्याण के संबंध में एक एकीकृत वैश्विक दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

चर्चा के विषय: बैठक के दौरान चर्चाएँ तीन मुख्य विषयों के इर्द-गिर्द घूमती रहीं:

- विज्ञान और संरक्षण: हाथी संरक्षण के वैज्ञानिक पहलुओं को समझने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- प्रबंधन और संरक्षण: हाथी जनसंख्याओं के प्रभावी प्रबंधन और संरक्षण के लिए रणनीतियों का अन्वेषण किया गया।

- संस्कृतिक और नैतिक दृष्टिकोण: हाथी संरक्षण से संबंधित सांस्कृतिक और नैतिक आयामों पर चर्चा की गई।

निर्णय और प्रस्ताव: बैठक का समापन हाथियों के संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्णयों के साथ हुआ। यह भी निर्णय लिया गया कि सभी हाथी प्रजातियों की दीर्घकालिक भलाई और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए एक सामान्य एजेंडे का सामूहिक रूप से पालन किया जाएगा।

- बैठक का समापन हाथियों के संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्णयों के साथ हुआ।

- यह भी निर्णय लिया गया कि सभी हाथी प्रजातियों की दीर्घकालिक भलाई और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए एक सामान्य एजेंडे का सामूहिक रूप से पालन किया जाएगा।

हाथी-50:50 फोरम: E-8 देशों ने हाथी-50:50 फोरम के गठन का प्रस्ताव रखा। यह फोरम 50 राज्यों के सहयोगात्मक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, जो अगले 50 वर्षों में हाथियों के संरक्षण, प्रबंधन और कल्याण को बढ़ावा देने के साझा दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है।

- E-8 देशों ने हाथी-50:50 फोरम के गठन का प्रस्ताव रखा।

- E-50:50 फोरम का अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस: अपनी प्रतिबद्धता के तहत, E-8 देशों ने जनवरी 2013 में नई दिल्ली, भारत में E-50:50 फोरम का पहला अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित करने की योजना बनाई। इस कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य देशों को मिलाकर हाथियों के संरक्षण, प्रबंधन और कल्याण के संबंध में एक संयुक्त वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना था।

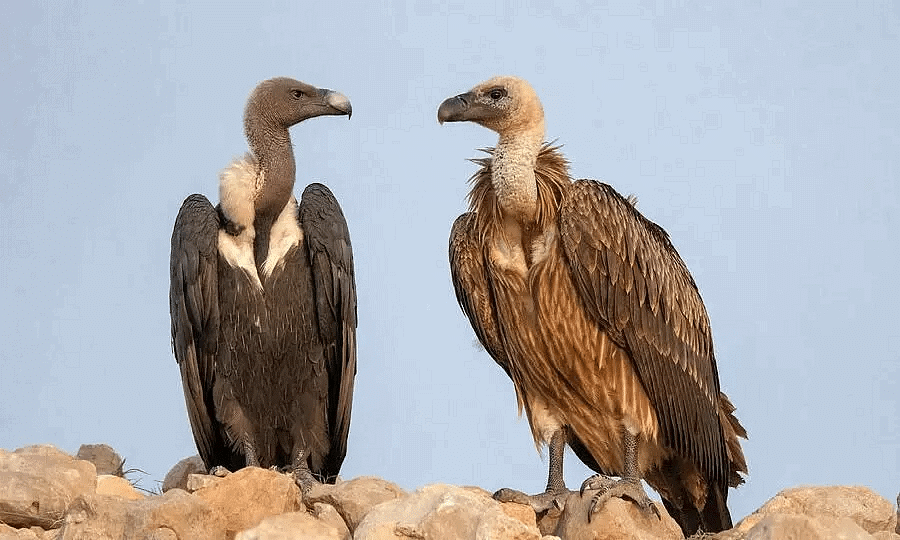

भारतीय गिद्ध प्रजातियाँ:

- ओरिएंटल व्हाइट-बैक गिद्ध (Gyps bengalensis)

- स्लेंडर-बिल्ड गिद्ध (Gyps tenuirostris)

- लॉन्ग-बिल्ड गिद्ध (Gyps indicus)

- इजिप्टियन गिद्ध (Neophron percnopterus)

- रेड-हेडेड गिद्ध (Sarcogyps calvus)

- इंडियन ग्रिफन गिद्ध (Gyps fulvus)

- हिमालयन ग्रिफन (Gyps himalayensis)

- सिनेरियस गिद्ध (Aegypius monachus)

- बीर्डेड गिद्ध या लमर्गियर (Gypaetus barbatus)

गिद्धों की जनसंख्या में कमी: भारत में गिद्धों की संख्या में कमी सबसे पहले राजस्थान के केओलादेओ घाना राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई। Gyps जाति, जिसमें कई गिद्ध प्रजातियाँ शामिल हैं, ने 2005 तक 12 वर्षों में लगभग 97% की महत्वपूर्ण कमी देखी। नेपाल और पाकिस्तान जैसे अन्य एशियाई देशों में भी इसी प्रकार की कमी देखी गई।

गंभीर खतरा: तीन प्रजातियाँ, अर्थात् व्हाइट-बैक गिद्ध, स्लेंडर-बिल्ड गिद्ध, और लॉन्ग-बिल्ड गिद्ध, ने पिछले दशक में अपनी जनसंख्या में भारी कमी देखी है। रेड-हेडेड गिद्ध, स्लेंडर-बिल्ड गिद्ध, और लॉन्ग-बिल्ड गिद्ध को गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इजिप्टियन गिद्धों और व्हाइट-बैक गिद्धों की जनसंख्या में भी भारत में कमी आई है, जिससे उन्हें संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया।

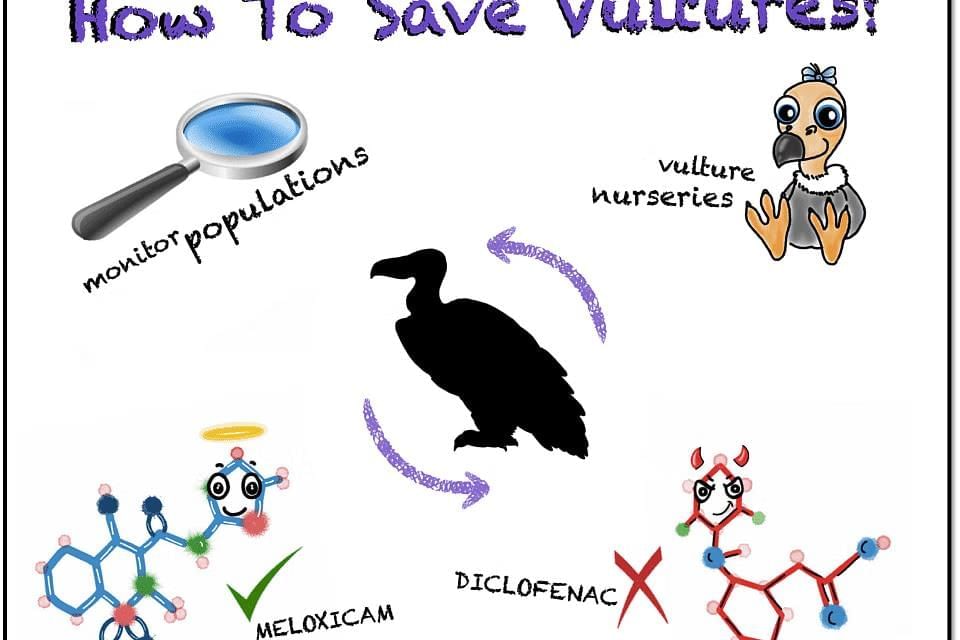

कमी का कारण: प्रारंभ में, कमी को खाद्य (मृत पशुधन) की कमी या एक अज्ञात वायरल महामारी के कारण माना गया। बाद में, यह पुष्टि हुई कि जनसंख्या में कमी का मुख्य कारण दवा डाइक्लोफेनाक का उपयोग है।

डाइक्लोफेनाक सोडियम संभावित कारण के रूप में: डाइक्लोफेनाक एक प्रकार की दवा है जो कुछ स्थितियों में सूजन और दर्द को कम करने में मदद करती है। हालांकि, यह किडनी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिससे किडनी की विफलता हो सकती है। यह किडनी में कुछ पदार्थों के उत्पादन को कम करने के कारण होता है। गिद्ध, जो डाइक्लोफेनाक से उपचारित जानवरों के अवशेष खाते हैं, किडनी की विफलता और एक स्थिति का सामना करते हैं जिसे विसेरल गाउट कहा जाता है, जहां यूरिक एसिड उनके ऊतकों और अंगों में जमा हो जाता है। दुर्भाग्यवश, इससे अक्सर उनकी मृत्यु हो जाती है। इन पक्षियों में बीमारी का एक स्पष्ट संकेत "गर्दन झुकना" है, जहां उनकी गर्दन लंबे समय तक झुकी रहती है और फिर वे या तो पेड़ों से गिर जाते हैं या मर जाते हैं। यह व्यवहार स्पष्ट संकेत है कि गिद्ध अस्वस्थ हैं, और यह स्वस्थ पक्षियों में भी तब रिपोर्ट किया गया है जब बाहर बहुत गर्मी होती है। मेलोक्सिकैम - एक विकल्प

मेलोक्सिकैमसाइड इफेक्ट्स कम होते हैं और इसे 70 से अधिक देशों में मानव उपयोग के लिए स्वीकृत किया गया है। भारत, यूरोप, और अमेरिका में, इसका उपयोग जानवरों में किया जा सकता है।

प्रतिबंधित लेकिन अभी भी उपयोग में

मई 2006 में, भारतीय सरकार ने जानवरों के उपचार के लिए डाइक्लोफेनैक पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन कुछ लोग बीमार मवेशियों के लिए मानव संस्करण का उपयोग करते रहे। समस्या यह है कि मानव रूप की कीमत सुरक्षित विकल्पों जैसे मेलोक्सिकैम की तुलना में बहुत कम है, जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किया गया है कि वे गिद्धों को नुकसान नहीं पहुँचाते।

भारत में गिद्धों का महत्व

- गिद्ध भारत में दो कारणों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:

- वे मृत जानवरों के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को साफ करते हैं।

- वे पारसी समुदाय की धार्मिक प्रथाओं का पालन करते हैं, जिसमें मृत शरीरों का निपटान करना शामिल है।

- गिद्ध भारत और अफ्रीका में मृत जानवरों को साफ करने वाले मुख्य जानवर हैं।

गिद्धों के बिना

- अन्य जानवर जो शवों को साफ करते हैं, प्रभावित होंगे।

- ज्यादा सड़ते शव होंगे, जिससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होंगी।

- भटकते कुत्ते मृत जानवरों के क्षेत्रों में जाकर रेबीज और अंथ्रैक्स जैसी बीमारियों को फैलाने का कारण बन सकते हैं।

- गिद्धों के लिए मृत शरीरों पर भोजन करने के लिए "साइलेंस टॉवर्स" का पारसी परंपरा प्रभावित होगी।

गिद्ध सुरक्षा क्षेत्र

गिद्ध सुरक्षा क्षेत्र (VSZ) का विचार एशिया के लिए विशेष है, लेकिन इसी तरह के क्षेत्र यूरोप और अफ्रीका में भी हैं। VSZ बनाने का उद्देश्य गिद्धों के घरों के आसपास 150 किमी क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि गिद्धों के भोजन, जो आमतौर पर मवेशियों के शव होते हैं, में कोई डाइक्लोफेनैक या हानिकारक पशु चिकित्सा दवाएं न हों। VSZs को उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, दुधवा, और उत्तर प्रदेश में कार्तिकनियाघाट जैसे स्थानों पर स्थापित किया गया है, जो भारत-नेपाल सीमा के निकट हैं। नेपाल में भी भारतीय सीमाओं के साथ VSZs हैं।

वीएसजेड्स प्रदान करते हैं:

- सुरक्षित खाद्य स्रोत: हानिकारक दवाओं और विषाक्त पदार्थों के बिना खाद्य सामग्री।

- गिद्धों के घरों के पास अतिरिक्त खाद्य सामग्री, जो युवा गिद्धों के जीवित रहने और सफल प्रजनन में सहायता करती है।

- प्रजनन पक्षियों के लिए अतिरिक्त खाद्य सामग्री, जैसे कि हड्डियों के टुकड़े।

- रोगों के फैलने से रोकने में सहायता।

- वैज्ञानिकों के लिए एक स्थान, जहां वे संकटग्रस्त गिद्धों की जैविकी और पारिस्थितिकी का अध्ययन कर सकें।

- गिद्ध संरक्षण और धन जुटाने के बारे में सार्वजनिक जागरूकता का एक अवसर।

- प्रकृति प्रेमियों के लिए इन अद्भुत पक्षियों को देखने का एक बड़ा अवसर।

क्षेत्र

- उत्तराखंड से नेपाल तक का क्षेत्र, जिसमें कुर्बेट से कटरिया घाट तक की तराई पट्टी शामिल है, जो 30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, इसे गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र का नाम दिया गया है। यहाँ पतले-बीक वाले और सफेद-पंख वाले गिद्ध दलदली घास के मैदानों, सवाना और जंगलों में पाए जाते हैं।

- असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के उत्तर लखीमपुर तक का एक बेल्ट गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र के रूप में रखा गया है, जहाँ पतले-बीक वाले और सफेद-पंख वाले गिद्ध रहते हैं।

- केंद्रीय भारत में तीसरा क्षेत्र, जो छत्तीसगढ़ को कवर करता है, जहाँ सफेद-पंख वाले और लंबे-बीक वाले गिद्ध पाए जाते हैं।

क्या करना है?

- डिक्लोफेनैक-फ्री जोन (DFZ) स्थापित करना, जिन स्थानों को गिद्ध सुरक्षित क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है, वहाँ से डिक्लोफेनैक को पूरी तरह से हटाना।

भारत में प्रजनन केंद्र

- भारत के चिड़ियाघरों ने पिंजोर, हरियाणा (2001), रानी, गुवाहाटी, असम, और बक्सा, पश्चिम बंगाल (2005) में गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित किए हैं।

- भारत के केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 2006-07 में जुनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, और भुवनेश्वर में चार और केंद्रों के लिए समर्थन देने का वादा किया।

- पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF) ने 2014 तक तीन स्थानों पर सुरक्षित क्षेत्रों की पहचान की।

- हालांकि प्रजनन कुछ वर्षों पहले शुरू हुआ था, लेकिन युवा गिद्धों को उड़ान भरने में लगभग चार से पाँच वर्ष लगते हैं।

गिद्धों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

- पशु चिकित्सा दवा डिक्लोफेनैक को भारतीय और नेपाली सरकारों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।

- मेलॉक्सिकैम, जो एक सुरक्षित विकल्प है, को गिद्धों और मांसाहारी पक्षियों के लिए बढ़ावा दिया गया है।

- भारत सरकार ने गिद्ध संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना (2006) बनाई, जो गिद्धों की कमी के मुद्दे का समाधान करती है।

- सफेद-पंख वाले, लंबे-बीक वाले, और पतले-बीक वाले गिद्धों को अब वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV से अनुसूची I में अपग्रेड किया गया है।

- गिद्ध सुरक्षा क्षेत्र और गिद्ध रेस्तरां स्थानों को नामित किया गया है।

- गिद्ध कैद देखभाल सुविधा पंचकुला में स्थापित की गई है।

- राज्य सरकारों को तीन गिद्ध प्रजातियों के संरक्षण के लिए गिद्ध देखभाल केंद्र स्थापित करने की सलाह दी गई है।

- कैद प्रजनन केंद्र स्वस्थ पक्षियों को संरक्षण और भविष्य में छोड़ने के लिए सुनिश्चित करते हैं।

- BNHS ने 30 युवा गिद्धों को प्रजनन केंद्रों से छोड़ा, विभिन्न समूहों के लिए जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की।

भारत की संरक्षण में भूमिका

- भारत ने 2004 में IUCN में गिद्ध संरक्षण के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसके परिणामस्वरूप एक स्वीकार्य IUCN प्रस्ताव पारित हुआ।

- इस प्रस्ताव में गिद्ध के रेंज देशों को डिक्लोफेनैक के उपयोग को रोकने और राष्ट्रीय गिद्ध पुनर्प्राप्ति योजनाओं के लिए IUCN दक्षिण एशियाई कार्य बल स्थापित करने का आग्रह किया गया।

सेव - एशिया के गिद्धों को विलुप्त होने से बचाना

- सेव नामक एक संघ दक्षिण एशिया के गिद्धों के संरक्षण प्रयासों का समन्वय करता है।

- तीन प्रजातियों को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है: उद्रिक सफेद-पंख वाला गिद्ध, लंबे-बीक वाला गिद्ध, और पतले-बीक वाला गिद्ध।

साझेदार

- साझेदारों में शामिल हैं: बर्ड कंजरवेशन नेपाल, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (भारत), इंटरनेशनल सेंटर फॉर बर्ड्स ऑफ प्रे (यूके), नेशनल ट्रस्ट फॉर नेचर कंजरवेशन (नेपाल), और रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स (यूके)।

प्रोजेक्ट वन हॉर्न राइनो

- एक-सींग वाला गैंडा एक संकटग्रस्त प्रजाति है, जिसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFF & CC) द्वारा पुनर्प्राप्ति के लिए पहचाना गया है।

- लगभग 75% गैंडे भारत में पाए जाते हैं, मुख्यतः असम, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल में।

- MOEFF & CC ने "भारतीय एक-सींग वाले गैंडे के लिए राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति" की शुरुआत की है, ताकि उन क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या बढ़ाई जा सके जहाँ वे पहले मौजूद थे।

भारतीय राइनो विजन 2020

- भारतीय राइनो विजन 2020 का कार्यान्वयन असम के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें बोडो स्वायत्त परिषद का सक्रिय समर्थन है।

- साझेदारों में WWF-India, WWF का एशियाई गैंडा और हाथी क्रियाविधि, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन (IRF), और स्थानीय एनजीओ शामिल हैं।

- यह कार्यक्रम 2020 तक असम में गैंडे की जनसंख्या को 2000 से 3000 तक बढ़ाने और उन्हें कम से कम सात संरक्षित क्षेत्रों में वितरित करने का लक्ष्य रखता है।

क्यों?

- कारण: गैंडों का एक क्षेत्र में संकेंद्रित होना, जैसे कि काजीरंगा, उन्हें महामारी, बाढ़ और शिकार के जोखिम में डालता है।

- पबितोरा में बहुत अधिक गैंडे हैं, जो उसकी वहन क्षमता से अधिक है, जिससे आवास पर दबाव और गैंडे-मानव संघर्ष बढ़ता है।

प्रजातियाँ

- एक-सींग वाला गैंडा (Rhinoceros unicornis)

क्रियाएँ

- शिकार विरोधी, स्थानांतरण, सामुदायिक संरक्षण।

स्थानांतरण

- स्थानांतरण भारतीय राइनो विजन 2020 कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- लक्ष्य यह है कि गैंडों को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और पबितोरा वन्यजीव अभयारण्य से संभावित गैंडे आवासों जैसे मनास राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैकहौआ वन्यजीव अभयारण्य, और लाओखोवा - बुरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाए।

- मनास राष्ट्रीय उद्यान स्थानांतरण के लिए पहला स्थल है, जहाँ 2008 से दस गैंडों को स्थानांतरित किया गया है।

- इस वर्ष के अंत तक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से दस और गैंडों को स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे गैंडों की एक स्थायी जनसंख्या बन सके और उनकी दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड

क्यों? कारण: एक ही क्षेत्र में गैंडे, जैसे कि काजीरंगा में, उन्हें महामारी, बाढ़ और शिकार जैसे जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाता है। पोबितोरा में गैंडों की संख्या बहुत अधिक है, जो उसकी सहनक्षमता से अधिक है, जिससे आवास पर दबाव और गैंडे-मानव संघर्ष बढ़ रहे हैं।प्रजाति: एक-सींग वाला गैंडा (Rhinoceros unicornis)

गतिविधियाँ: शिकार विरोधी अभियान, स्थानांतरण, सामुदायिक संरक्षण। स्थानांतरण भारतीय गैंडा दृष्टि 2020 कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण हैं। लक्ष्य है कि गैंडों को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य से संभावित गैंडा आवासों जैसे कि मनास राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा वन्यजीव अभयारण्य, और लाओखोवा - बुरा चपोरी वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाए। मनास राष्ट्रीय उद्यान स्थानांतरण के लिए पहला स्थल है, जहाँ 2008 से दस गैंडों को स्थानांतरित किया जा चुका है। इस वर्ष के अंत तक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से दस और गैंडों को स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे एक स्थायी गैंडा जनसंख्या का निर्माण होगा और उनकी दीर्घकालिक संजीवनी सुनिश्चित होगी।

स्नो लेपर्ड, जिसे "पहाड़ों का भूत" कहा जाता है, 12 देशों में उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक दुर्लभ मांसाहारी प्राणी है, जिसमें भारत भी शामिल है। इसे IUCN द्वारा 'संकटग्रस्त' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और यह विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियमों के तहत उच्चतम संरक्षण स्थिति रखता है।

खतरे: भारत में, स्नो लेपर्ड को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे:

- अत्यधिक पशुपालन के कारण शिकार की कमी

- प्रतिशोध हत्या

- शिकार

- अवैध व्यापार

- अनियंत्रित पर्यटन

- जलवायु परिवर्तन

- अवसंरचना विकास

- खराब अपशिष्ट प्रबंधन

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, सरकार ने विश्व के स्नो लेपर्डों की जनसंख्या आकलन (PAWS) की शुरुआत की, जो वैश्विक स्नो लेपर्ड पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण कार्यक्रम (GSLEP) के तहत है।

भारत में स्नो लेपर्ड जनसंख्या आकलन (SLPAI)

SLPAI भारत का पहला राष्ट्रीय प्रयास है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से स्नो लेपर्ड की जनसंख्या का आकलन करना है, जो संरक्षित क्षेत्रों के अंदर और बाहर होता है। यह एक दो-चरणीय प्रक्रिया है जिसमें राज्य स्तर पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण शामिल हैं।

- स्थानिक वितरण आकलन: स्नो लेपर्ड का स्थानिक वितरण मूल्यांकन करना, आवासीय कारकों के आधार पर।

- साइन और साक्षात्कार सर्वेक्षणों पर आधारित एक पाठ्यक्रम का उपयोग करके एक परिष्कृत वितरण मानचित्र बनाना।

- अधिकता आकलन: कैमरा ट्रैपिंग और आनुवंशिकी के माध्यम से स्नो लेपर्ड की अधिकता का आकलन करना।

- शिकार प्रजातियों की जनसंख्या का आकलन करना और पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन करना, साथ ही खतरों की पहचान करना।

भारत का लक्ष्य विभिन्न राज्यों में स्नो लेपर्ड की जनसंख्या के लिए वैज्ञानिक रूप से मजबूत अनुमान प्राप्त करना है, जिससे वैश्विक संरक्षण प्रयासों में योगदान हो सके।

प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड - जनवरी 2009

उद्देश्य: 2009 में शुरू किया गया, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का उद्देश्य हिमालयी ऊँचाइयों में वन्यजीव संरक्षण को एक ज्ञान आधारित और अनुकूली ढांचे के माध्यम से मजबूत करना है। इसका लक्ष्य स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करना है।

स्थान: यह प्रोजेक्ट जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और अरुणाचल प्रदेश के जैविक रूप से महत्वपूर्ण परिदृश्यों को कवर करता है।

मुख्य बिंदु:

- भारत ने 2013 में वैश्विक स्नो लेपर्ड और पारिस्थितिकी तंत्र परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- यह परियोजना गैर-जंगल या विरल जंगल वाले उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों को कवर करती है, जो लगभग 129,000 वर्ग किमी में फैली हुई है।

- संरक्षण प्रयास स्नो लेपर्ड, भालू, भेड़िया, लाल पांडा, और विभिन्न पर्वतीय ऊंटों जैसी अद्वितीय वन्यजीवों पर केंद्रित हैं।

- उच्च ऊँचाई की झीलें और दलदल विभिन्न पक्षी जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें काले गर्दन वाले क्रेन और बार-हेडेड गीज़ जैसी संकटग्रस्त प्रजातियाँ शामिल हैं।

उच्च ऊंचाई पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण क्यों?

- भारत में उच्च ऊँचाइयाँ (> 3000 मीटर) वैश्विक संरक्षण महत्व की अद्वितीय वन्यजीवों की एकत्रितता का समर्थन करती हैं।

- संकटग्रस्त प्रजातियों में स्नो लेपर्ड, भालू, भेड़िया, लाल पांडा, और विभिन्न पर्वतीय ऊंट शामिल हैं।

- उच्च ऊंचाई की झीलें और दलदल विभिन्न पक्षी जीवन के लिए प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करती हैं।

- भारत ने स्नो लेपर्ड जैसी उच्च ऊंचाई वाली वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने वाले अंतरराष्ट्रीय समझौतों की पुष्टि की है।

- प्रथम पांच वर्षों में, प्रत्येक राज्य एक जैविक रूप से महत्वपूर्ण स्थल का चयन करेगा और एक विज्ञान आधारित, भागीदार संरक्षण कार्यक्रम विकसित करेगा।

- यह प्रोजेक्ट बाद में अधिक जैविक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को कवर करने के लिए विस्तारित होगा।

सुरक्षित हिमालय

सुरक्षित हिमालय परियोजना, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEF&CC) द्वारा UNDP के सहयोग से शुरू की गई है, का लक्ष्य स्नो लेपर्ड की सुरक्षा करना, हिमालयी पारिस्थितिकी को बढ़ाना, और पर्वतीय समुदायों के जीवन को सुधारना है।

फोकस क्षेत्र:

- संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को मजबूत करना और सुधारना: स्नो लेपर्ड और उनके आवासों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों की प्रभावशीलता को बढ़ाना।

- वन्यजीवों के लिए परिदृश्य-स्तरीय संरक्षण दृष्टिकोण: एक समग्र रणनीति को लागू करना जो पूरे परिदृश्य पर विचार करती है, विशेष रूप से स्नो लेपर्ड के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए।

- शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार पर नियंत्रण: शिकार गतिविधियों और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए उपायों को लागू करना।

- मानव-वन्यजीव संघर्ष का समाधान: मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए रणनीतियों का विकास करना।

- वन्यजीव क्षेत्रों में पर्यटन का प्रबंधन: वन्यजीव क्षेत्रों में जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं को लागू करना।

सी टर्टल प्रोजेक्ट

दुनिया की ओलिव रिडले कछुए की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हर सर्दी में भारतीय तटीय जल, विशेष रूप से पूर्वी तट पर, घोंसले के लिए प्रवास करता है। इन कछुओं और अन्य संकटग्रस्त समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने नवंबर 1999 में UNDP के सहयोग से सी टर्टल संरक्षण परियोजना की शुरुआत की।

यह परियोजना, जो भारत के वन्यजीव संस्थान द्वारा लागू की गई है, 10 तटीय राज्यों पर केंद्रित है, विशेष रूप से ओडिशा राज्य पर।

परियोजना के उद्देश्य

- प्रजनन स्थलों का इन्वेंटरी मानचित्रण: समुद्री कछुओं के प्रजनन स्थलों की पहचान करने के लिए एक इन्वेंटरी मानचित्र तैयार करना।

- घोंसले और प्रजनन आवासों की पहचान: तटरेखा के साथ घोंसले और प्रजनन आवासों की पहचान करना।

- प्रवासी मार्गों का मानचित्रण: समुद्री कछुओं द्वारा अपनाए गए प्रवासी मार्गों को समझना।

- कछुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए दिशानिर्देश: कछुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए दिशानिर्देश विकसित करना।

- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: समुद्री कछुआ संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी प्रयासों को सुविधाजनक बनाना।

- कछुआ क्षेत्रों में पर्यटन के लिए दिशानिर्देश: समुद्री कछुओं के लिए आवास वाले क्षेत्रों में जिम्मेदार पर्यटन के लिए दिशानिर्देश विकसित करना।

- अवसंरचना और मानव संसाधन विकास: समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए अवसंरचना और मानव संसाधनों का विकास करना।

मुख्य उपलब्धियाँ

- एक उल्लेखनीय उपलब्धि में समुद्र में ओलिव रिडले कछुओं के प्रवासी मार्ग का पता लगाने के लिए उपग्रह टेलीमेट्री का प्रदर्शन शामिल है।

- इसके अतिरिक्त, मछुआरों और राज्य सरकारों में कछुआ बहिष्करण उपकरण (TED) के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं।

प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड - जनवरी 2009

उद्देश्य: 2009 में शुरू किया गया प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हिमालय के ऊंचे इलाकों में वन्यजीव संरक्षण को एक ज्ञान-आधारित और अनुकूली ढांचे के माध्यम से मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करना है।

स्थान: यह प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और अरुणाचल प्रदेश के जैविक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को कवर करता है।

मुख्य बातें:

- भारत ने 2013 में वैश्विक स्नो लेपर्ड और पारिस्थितिकी प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- यह प्रोजेक्ट गैर-जंगल या कम वन वाले ऊंचाई वाले क्षेत्रों को सम्मिलित करता है, जो लगभग 129,000 वर्ग किमी हैं।

- संरक्षण के प्रयासों का केंद्र बिंदु विशिष्ट वन्यजीवों पर है जैसे स्नो लेपर्ड, भालू, भेड़िया, लाल पांडा, और विभिन्न पर्वतीय रुख।

- ऊंचाई वाले झीलें और दलदल पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनमें संकटग्रस्त प्रजातियां जैसे काले गले वाला क्रेन और बार-हेडेड गीज़ शामिल हैं।

उच्च ऊंचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण क्यों?

- भारत में उच्च ऊंचाई (> 3000 मीटर) एक अद्वितीय वन्यजीव समूह का समर्थन करता है, जो वैश्विक संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।

- संकटग्रस्त प्रजातियों में स्नो लेपर्ड, भालू, भेड़िया, लाल पांडा, और विभिन्न पर्वतीय रुख शामिल हैं।

- ऊंचाई वाले झीलें और दलदल विविध पक्षियों के लिए प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करते हैं।

- भारत ने स्नो लेपर्ड जैसी उच्च ऊंचाई वाले वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने वाले अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

- प्रत्येक राज्य एक जैविक रूप से महत्वपूर्ण स्थल का चयन करेगा और पहले पांच वर्षों में एक विज्ञान-आधारित, भागीदारी संरक्षण कार्यक्रम विकसित करेगा।

- प्रोजेक्ट बाद में अधिक जैविक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को कवर करने के लिए विस्तारित होगा।

सिक्योर हिमालय

सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEF&CC) द्वारा UNDP के सहयोग से शुरू किया गया है, का उद्देश्य स्नो लेपर्ड का संरक्षण, हिमालयी पारिस्थितिकी को बढ़ावा देना और पर्वतीय समुदायों के जीवन को सुधारना है। यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, और सिक्किम में फैला हुआ है।

फोकस क्षेत्र:

- संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को मजबूत करना: स्नो लेपर्ड और उनके आवासों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों की प्रभावशीलता को बढ़ाना।

- वन्यजीवों के लिए परिदृश्य-स्तरीय संरक्षण दृष्टिकोण: एक समग्र रणनीति लागू करना जो संपूर्ण परिदृश्य को ध्यान में रखे, विशेष रूप से स्नो लेपर्ड के लिए।

- शिकार नियंत्रण और अवैध वन्यजीव व्यापार: शिकार गतिविधियों और अवैध व्यापार को रोकने के उपाय लागू करना।

- मानव-वन्यजीव संघर्ष का समाधान: मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष को न्यूनतम करने के लिए रणनीतियाँ विकसित करना।

- वन्यजीव क्षेत्रों में पर्यटन का प्रबंधन: जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं को लागू करना ताकि स्नो लेपर्ड और उनके आवासों में व्यवधान न आए।

सी टर्टल प्रोजेक्ट

विश्व की ओलिव रिडले कछुए की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हर सर्दी भारतीय तटीय जल, विशेष रूप से पूर्वी तट पर, घोंसला बनाने के लिए प्रवास करता है। इन कछुओं और अन्य संकटग्रस्त समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने UNDP के सहयोग से नवम्बर 1999 में सी टर्टल संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत की। यह प्रोजेक्ट वन्यजीव संस्थान, भारत द्वारा लागू किया गया है और इसका फोकस 10 तटीय राज्यों पर है, विशेष रूप से ओडिशा राज्य पर।

प्रोजेक्ट के उद्देश्यों:

- प्रजनन स्थलों का सूचीकरण मानचित्र: समुद्री कछुओं के प्रजनन स्थलों की पहचान करने वाले मानचित्र की तैयारी।

- घोंसला बनाने और प्रजनन आवासों की पहचान: तट रेखा के साथ घोंसला बनाने और प्रजनन आवासों की पहचान करना।

- प्रवासी मार्गों का मानचित्रण: समुद्री कछुओं द्वारा अपनाए गए प्रवासी मार्गों को समझना।

- कछुए की मृत्यु को कम करने के लिए दिशानिर्देश: कछुओं की मृत्यु को कम करने के लिए दिशानिर्देशों का विकास।

- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग: समुद्री कछुआ संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

- कछुआ क्षेत्रों में पर्यटन के लिए दिशानिर्देश योजनाएँ: समुद्री कछुओं द्वारा अक्सर जाने वाले क्षेत्रों में जिम्मेदार पर्यटन के लिए दिशानिर्देश योजनाएँ विकसित करना।

- संरक्षण के लिए अवसंरचना और मानव संसाधन विकास: समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए अवसंरचना और मानव संसाधनों का विकास।

मुख्य उपलब्धियाँ: एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में समुद्री कछुओं के प्रवासी मार्ग का पता लगाने के लिए उपग्रह टेलीमेट्री का प्रदर्शन शामिल है। इसके अलावा, मछुआरों और राज्य सरकारों के बीच कछुआ निषेध उपकरण (TED) के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं।

उच्च ऊँचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण क्यों करें?

भारत में उच्च ऊँचाई (3000 मीटर से अधिक) एक अद्वितीय वन्यजीव समुदाय का समर्थन करती है, जो वैश्विक संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।

- खतरनाक प्रजातियों में स्नो लेपर्ड, भालू, भेड़िए, लाल पांडा, और विभिन्न पर्वतीय अंगुलेट्स शामिल हैं।

- उच्च ऊँचाई की झीलें और दलदल विभिन्न पक्षियों के लिए प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करते हैं।

- भारत ने स्नो लेपर्ड जैसी उच्च ऊँचाई वाली वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने वाले अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

- प्रत्येक राज्य एक जैविक रूप से महत्वपूर्ण स्थल का चयन करेगा और पहले पांच वर्षों में एक विज्ञान-आधारित, भागीदारी पर आधारित संरक्षण कार्यक्रम विकसित करेगा।

- यह परियोजना बाद में अधिक जैविक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को कवर करने के लिए विस्तारित होगी।

सुरक्षित हिमालय

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEF&CC) ने UNDP के सहयोग से सुरक्षित हिमालय परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य स्नो लेपर्ड का संरक्षण करना, हिमालयी पारिस्थितिकी को बढ़ाना और पर्वतीय समुदायों के जीवन स्तर को सुधारना है।

यह परियोजना हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, और सिक्किम में फैली हुई है।

केन्द्रित क्षेत्र:

- संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को सुदृढ़ करना और सुधारना: स्नो लेपर्ड और उनके आवासों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों की प्रभावशीलता को बढ़ाना।

- जंगली जीवन के लिए परिदृश्य-स्तरीय संरक्षण दृष्टिकोण: एक समग्र रणनीति लागू करना जो समग्र परिदृश्य पर विचार करे ताकि स्नो लेपर्ड के आवासों में जंगली जीवन की भलाई को बढ़ावा दिया जा सके।

- शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार पर नियंत्रण: शिकार गतिविधियों और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए उपाय लागू करना, जिसमें स्नो लेपर्ड जैसी खतरनाक प्रजातियों का संरक्षण शामिल है।

- मानव-वन्यजीव संघर्षों का निवारण: मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्षों को कम करने के लिए रणनीतियों का विकास करना, सुनिश्चित करना कि दोनों समुदायों और जानवरों को हानि कम से कम हो।

- वन्यजीव क्षेत्रों में पर्यटन का प्रबंधन: वन्यजीव क्षेत्रों में जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं को लागू करना ताकि स्नो लेपर्ड और उनके आवासों में व्यवधान कम हो सके और स्थानीय समुदायों के लाभ के लिए सतत पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके।

सी टर्टल परियोजना

विश्व की ओलिव रिडले कछुए की एक महत्वपूर्ण संख्या हर सर्दी भारतीय तटीय जल, विशेष रूप से पूर्वी तट पर, प्रजनन के लिए प्रवास करती है।

इन कछुओं और अन्य संकटग्रस्त समुद्री प्रजातियों के संरक्षण के लिए, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने नवंबर 1999 में UNDP के सहयोग से सी टर्टल संरक्षण परियोजना की शुरुआत की।

यह परियोजना वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा लागू की जा रही है, और यह 10 तटीय राज्यों पर केंद्रित है, जिसमें ओडिशा राज्य पर विशेष ध्यान दिया गया है।

परियोजना के उद्देश्य:

- प्रजनन स्थलों का सूची मानचित्रण: समुद्री कछुओं के प्रजनन स्थलों की पहचान करने के लिए एक सूची मानचित्र तैयार करना।

- घोंसले और प्रजनन आवासों की पहचान: तटरेखा के साथ घोंसले और प्रजनन आवासों की पहचान करना।

- प्रवासी मार्गों का मानचित्रण: समुद्री कछुओं द्वारा अपनाए गए प्रवासी मार्गों को समझना।

- कछुओं की मृत्यु दर को सुरक्षित करने और कम करने के लिए दिशानिर्देश: कछुओं की मृत्यु दर को सुरक्षित करने और कम करने के लिए दिशानिर्देशों का विकास।

- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग: समुद्री कछुआ संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रयासों को सुविधाजनक बनाना।

- कछुआ क्षेत्रों में पर्यटन के लिए दिशानिर्देश योजनाएँ: समुद्री कछुओं द्वारा अक्सर जाने वाले क्षेत्रों में जिम्मेदार पर्यटन के लिए दिशानिर्देश योजनाएँ विकसित करना।

- पुनर्निर्माण और मानव संसाधन विकास: समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए बुनियादी ढांचा और मानव संसाधनों का विकास।

मुख्य उपलब्धियाँ:

- एक उल्लेखनीय उपलब्धि में समुद्र में ओलिव रिडले कछुओं के प्रवासी मार्ग को खोजने के लिए सैटेलाइट टेलीमेट्री का प्रदर्शन शामिल है।

- इसके अतिरिक्त, मछुआरों और राज्य सरकारों के बीच कछुआ निष्कासन उपकरण (TED) के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं ताकि मछली पकड़ने के जाल में कछुओं की मृत्यु दर को कम किया जा सके।

- परिदृश्य स्तर का संरक्षण दृष्टिकोण वन्यजीवों के लिए: एक समग्र रणनीति लागू करना जो पूरे परिदृश्य पर विचार करती है ताकि वन्यजीवों, विशेष रूप से बर्फ़ीले तेंदुओं, के कल्याण को उनके आवासों में बढ़ावा मिले।

- शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार का नियंत्रण: शिकार गतिविधियों और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए उपाय लागू करना, जिसका लक्ष्य संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करना है, जिसमें बर्फ़ीले तेंदुए शामिल हैं।

- मानव-वन्यजीव संघर्षों का निवारण: मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्षों को न्यूनतम करने के लिए रणनीतियों का विकास करना, जिससे सह-अस्तित्व सुनिश्चित हो और दोनों समुदायों और जानवरों को नुकसान कम हो।

- वन्यजीव क्षेत्रों में पर्यटन का प्रबंधन: वन्यजीव क्षेत्रों में जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं को लागू करना ताकि बर्फ़ीले तेंदुओं और उनके आवासों में व्यवधान को रोका जा सके, जबकि स्थानीय समुदायों के लाभ के लिए सतत पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके।

परिदृश्य स्तर का संरक्षण दृष्टिकोण वन्यजीवों के लिए: एक समग्र रणनीति लागू करना जो पूरे परिदृश्य पर विचार करती है ताकि वन्यजीवों, विशेष रूप से बर्फ़ीले तेंदुओं, के कल्याण को उनके आवासों में बढ़ावा मिले।

शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार का नियंत्रण: शिकार गतिविधियों और वन्यजीवों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए उपाय लागू करना, जिसका लक्ष्य संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करना है, जिसमें बर्फ़ीले तेंदुए शामिल हैं।

मानव-वन्यजीव संघर्षों का निवारण: मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्षों को न्यूनतम करने के लिए रणनीतियों का विकास करना, जिससे सह-अस्तित्व सुनिश्चित हो और दोनों समुदायों और जानवरों को नुकसान कम हो।

वन्यजीव क्षेत्रों में पर्यटन का प्रबंधन: वन्यजीव क्षेत्रों में जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं को लागू करना ताकि बर्फ़ीले तेंदुओं और उनके आवासों में व्यवधान को रोका जा सके, जबकि स्थानीय समुदायों के लाभ के लिए सतत पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके।

प्रजनन स्थलों का इन्वेंटरी मानचित्रण: समुद्री कछुओं के प्रजनन स्थलों की पहचान करने के लिए इन्वेंटरी मानचित्र का निर्माण।

- नैस्टिंग और प्रजनन आवासों की पहचान: तटरेखा के साथ नैस्टिंग और प्रजनन आवासों की पहचान।

- प्रवासी मार्गों का मानचित्रण: समुद्री कछुओं द्वारा अपनाए गए प्रवासी मार्गों को समझना।

- कछुआ मृत्यु दर को कम करने और सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश: कछुआ मृत्यु दर को कम करने और सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देशों का विकास।

- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: समुद्री कछुआ संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक प्रयासों को सुविधाजनक बनाना।

- कछुआ क्षेत्रों में पर्यटन के लिए दिशा-निर्देश योजनाएँ: समुद्री कछुओं द्वारा frequented क्षेत्रों में जिम्मेदार पर्यटन के लिए दिशा-निर्देश योजनाओं का विकास।

- संरचना और मानव संसाधन विकास: समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए संरचना और मानव संसाधनों का विकास।

भारतीय मगरमच्छ संरक्षण परियोजना

भारतीय मगरमच्छ संरक्षण परियोजना ने मगरमच्छों को विलुप्त होने से बचाने में सफलता हासिल की है। वे लगभग समाप्त हो गए थे, लेकिन अब उनकी स्थिति बेहतर हो रही है। इस परियोजना ने न केवल मगरमच्छों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि कई अन्य तरीकों से भी मदद की है।

- मगरमच्छों का संरक्षण: प्राकृतिक आवास में रहने के लिए मगरमच्छों के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाना।

- मगरमच्छों की संख्या बढ़ाना: 'बढ़ाओ और छोड़ो' जैसी विधियों का उपयोग करके तेजी से अधिक मगरमच्छ बनाना। इसमें 4000 घड़ियाल, 1800 मगर और 1500 खारे पानी के मगरमच्छ सहित 7000 से अधिक मगरमच्छ जोड़े गए हैं।

- बंदियों में मगरमच्छों के बच्चे पैदा करने में मदद करना: सुरक्षित वातावरण में मगरमच्छों को बच्चों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित करना।

- मगरमच्छों के प्रबंधन के बेहतर तरीके सीखना: मगरमच्छों की देखभाल करने के लिए बेहतर तरीके खोजने और अध्ययन करना।

- मगरमच्छों की मदद के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना: लोगों को मगरमच्छों की देखभाल करने के लिए सिखाना और प्रशिक्षित करना। यह प्रशिक्षण परियोजना स्थलों और हैदराबाद में एक विशेष संस्थान में होता है।

स्थानीय लोगों को शामिल करना: सुनिश्चित करना कि आसपास के लोग परियोजना का हिस्सा हैं, एक साथ काम करके मगरमच्छों की मदद करना।

प्रोजेक्ट हैंगुल

वर्तमान स्थिति कश्मीर का मृग घने जंगलों, ऊँची घाटियों और पहाड़ों में समूहों में रहता है। यह डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में 3,035 मीटर की ऊँचाई पर पाया जाता है। पहले इसके लगभग 5,000 सदस्य थे, लेकिन आवास के विनाश, अत्यधिक चराई और शिकार के कारण, 1970 तक इसकी संख्या घटकर 150 रह गई। प्रोजेक्ट हैंगुल के प्रयासों से, 1980 तक इसकी जनसंख्या 340 से अधिक हो गई।

कैद में प्रजनन कैद में प्रजनन एक विधि है जिसमें जंगली प्रजातियों के सदस्यों को पकड़कर एक विशेष सुविधा में वन्यजीव विशेषज्ञों की देखरेख में प्रजनन किया जाता है। यह दृष्टिकोण कुछ स्थितियों में उपयोग किया जाता है:

- संख्याओं को बढ़ाना: जब किसी प्रजाति की जनसंख्या खतरनाक रूप से कम हो जाती है, तो कैद में प्रजनन उनकी संख्या बढ़ाने में मदद कर सकता है।

- जंगली में छोड़ना: कैद में पैदा हुए युवा जानवरों को कभी-कभी उन क्षेत्रों में छोड़ा जा सकता है जहाँ उनकी संख्या घट गई है या गायब हो गई है।

- पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान: जब मौजूदा आवास की गुणवत्ता खराब हो या पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, तो कैद में जनसंख्याएँ बनाए रखी जा सकती हैं जब तक समाधान नहीं मिलते।

- आनुवंशिक मिश्रण: खंडित आवासों में, प्रबंधन के साथ कैद में प्रजनन जीवित रहने की उम्मीद प्रदान कर सकता है।

- व्यवहारिक जाल: कैद में प्रजनन विशेष कारणों से निर्धारित क्षेत्रों में फंसी जानवरों की सीमाओं को बढ़ाने में मदद करता है।

- वैज्ञानिक अनुसंधान: कैद में जानवरों का अध्ययन महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है जो जंगली में प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, प्रजातियों के संरक्षण में योगदान करता है।

- उदाहरण: चेन्नई के अरीग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क और मैसूर चिड़ियाघर में शेर-पूंछ वाले मका के कैद में प्रजनन।

ये विधियाँ उन प्रजातियों को संरक्षित करने का लक्ष्य रखती हैं जो खतरों का सामना कर रही हैं और उनके जंगली में जीवित रहने में योगदान करती हैं।

डॉल्फ़िन डॉल्फ़िन आकर्षक जलजीव हैं जो समुद्र, खारे पानी और मीठे पानी सहित विभिन्न जल पर्यावरण में पाए जाते हैं। भारत में 15 प्रजातियों की समुद्री और बंदरगाह डॉल्फ़िन पाई जाती हैं, और विशेष प्रयासों के तहत उनकी सुरक्षा की जा रही है, विशेषकर गंगा डॉल्फ़िन की।

संरक्षण प्रयास:

- कानूनी सुरक्षा: भारत में सभी डॉल्फ़िन, चाहे वे मीठे पानी, खारे पानी या समुद्री वातावरण में हों, को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत उच्चतम सुरक्षा दी गई है।

- गंगा डॉल्फ़िन: गंगा नदी की मूल निवासी गंगा डॉल्फ़िन गंभीर रूप से संकटग्रस्त है और गंभीर संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम का हिस्सा है।

- राष्ट्रीय मिशन क्लीन गंगा: गंगा डॉल्फ़िन के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए 2016 में डॉल्फ़िन संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

- राष्ट्रीय जलीय प्राणी: गंगा नदी की डॉल्फ़िन को राष्ट्रीय जलीय प्राणी के रूप में नामित किया गया है, जो इसकी महत्ता को उजागर करता है।

- विशिष्ट विशेषताएँ: गंगा डॉल्फ़िन केवल मीठे पानी में जीवित रहती है और यह लगभग अंधी होती है। यह नेविगेट करने और शिकार करने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का उपयोग करती है।

- जनसंख्या और खतरे: भारत में लगभग 3,700 गंगा नदी की डॉल्फ़िन हैं। प्रमुख खतरे में नदी के पानी का प्रदूषण, सिल्टेशन, मछली पकड़ने के जाल में आकस्मिक उलझाव और शिकार शामिल हैं।

- गंगा डॉल्फ़िन के लिए संरक्षण कार्य योजना (2010-2020): खतरों की पहचान की गई है और डॉल्फ़िन जनसंख्याओं पर मानव गतिविधियों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

प्रोजेक्ट डॉल्फ़िन - भविष्य के प्रयास

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) एक 10 वर्षीय परियोजना शुरू करेगा जिसे प्रोजेक्ट डॉल्फ़िन कहा जाएगा। यह परियोजना नदी और समुद्री डॉल्फ़िनों के संरक्षण, जैव विविधता को मजबूत करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और पर्यटन को आकर्षित करने के उद्देश्य से है।

मुख्य उद्देश्य:

- संख्याओं के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करना और शिकार विरोधी गतिविधियों में मदद करना।

- मछुआरों और नदी पर निर्भर समुदायों को शामिल करना।

- स्थायी मछली पालन और संरक्षण विधियों के माध्यम से स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार करना।

यह परियोजना डॉल्फ़िनों के संरक्षण और सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जलीय आवासों की भलाई सुनिश्चित करती है, और स्थानीय समुदायों को स्थायी प्रथाओं में शामिल करती है।

सरकारी उपाय मानव आवास में वन्यजीवों के प्रवेश को रोकने के लिए

वित्तीय सहायता: सरकार 'एकीकृत वन्यजीव आवास विकास', 'प्रोजेक्ट टाइगर' और 'प्रोजेक्ट एलीफेंट' जैसे योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह सहायता राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में सुधार के लिए है, जंगलों में पर्याप्त भोजन और पानी सुनिश्चित करना, और मानव आवास में जानवरों का प्रवास कम करना।

समुदाय सहयोग: यह सुरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों के सहयोग पर जोर देता है।

- मानव-वन्यजीव संघर्षों के बारे में लोगों की चिंताओं को संबोधित करता है।

- वन्यजीव आवास प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

भारत ने सैवेन को अपनाया: दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क (SAWEN): भारत ने SAWEN के विधान को अपनाया है, जिससे यह एक औपचारिक सदस्य बन गया।

साउथ एशियाई देशों के साथ सीमा-परिवर्तन वन्यजीव अपराध को नियंत्रित करने के लिए संबंधों को मजबूत करना।

रोकथाम के उपाय: संवेदनशील क्षेत्रों के चारों ओर बाउंड्री दीवारों और सौर-चालित विद्युत बाड़ों का निर्माण करना, जंगली जानवरों के हमलों को रोकने के लिए। ये गतिविधियाँ केंद्रीय सहायता समर्थन प्राप्त करती हैं।

SAWEN के बारे में: यह एक क्षेत्रीय नेटवर्क है जिसमें आठ दक्षिण एशियाई देश शामिल हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, और श्रीलंका। इसका उद्देश्य वन्यजीव अपराध का सामूहिक रूप से मुकाबला करना है, क्षेत्र में अवैध वन्यजीव व्यापार को नियंत्रित करने के लिए सामान्य लक्ष्य और दृष्टिकोण स्थापित करना।

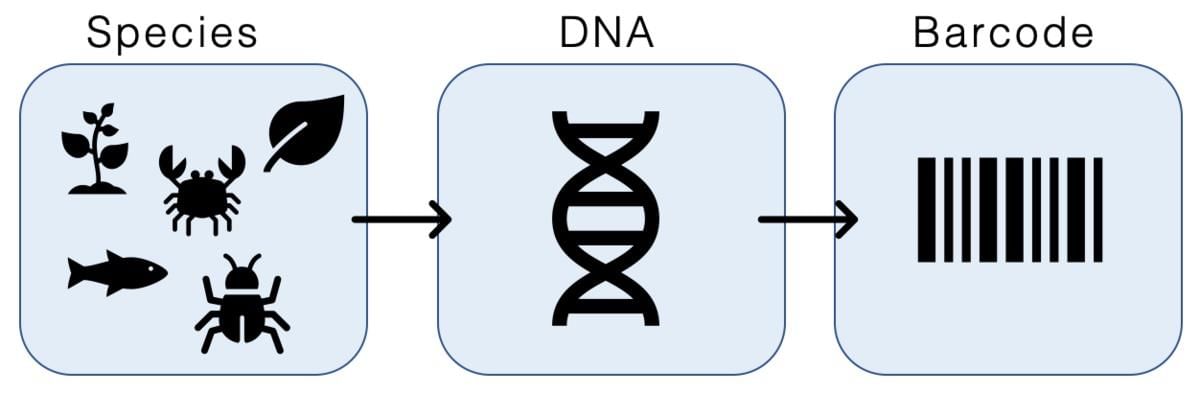

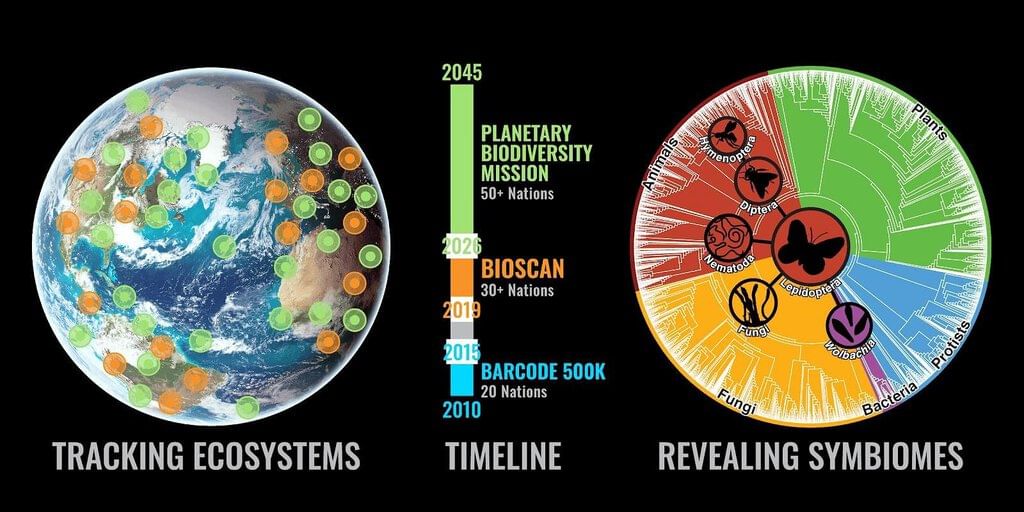

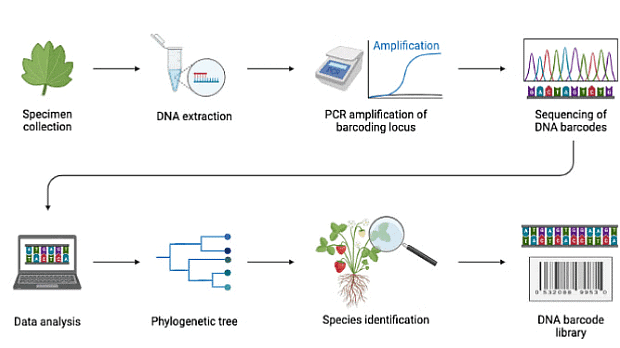

ZSI और iBOL के बीच MoU

उद्देश्य: MoU (समझौता ज्ञापन) भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) और अंतर्राष्ट्रीय बारकोड ऑफ लाइफ (iBOL) के बीच एक समझौता है। इसका ध्यान एक वैज्ञानिक तकनीक, जिसे DNA बारकोडिंग कहा जाता है, पर है, जो विभिन्न प्रजातियों की त्वरित और सटीक पहचान के लिए उनके जीन के एक विशिष्ट हिस्से का विश्लेषण करती है और इसे संदर्भ डेटाबेस से तुलना करती है।

MoU के लाभ: MoU ZSI को वैश्विक पहलों जैसे बायोस्कैन और ग्रह जैव विविधता मिशन में भाग लेने की अनुमति देता है।

iBOL के कार्यक्रम:

- BARCODE 500K: 2015 में पूरा हुआ, BARCODE 500K ने सुविधाएँ, प्रोटोकॉल और सहयोग स्थापित करके एक व्यापक DNA बारकोड संदर्भ पुस्तकालय बनाने की नींव रखी।

- लक्ष्य: आधे मिलियन प्रजातियों के लिए DNA बारकोड कवरेज प्रदान करना।

- आवश्यक सूचना प्लेटफार्मों और विश्लेषणात्मक प्रोटोकॉल का विकास करना।

- अनुक्रमण और सूचना प्रौद्योगिकी का समर्थन करने के लिए एक कोर सुविधा स्थापित करना।

Bioscan: जून 2019 में लॉन्च किया गया, BIOSCAN एक चल रही कार्यक्रम है जिसे 2026 तक समाप्त करने की योजना है।

- लक्ष्य: दो मिलियन प्रजातियों के लिए DNA बारकोड कवरेज का विस्तार करना।

- भाग लेने वाले देशों में जैव-निगरानी लागू करना।

- सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से उच्च-थ्रूपुट अनुक्रमण के लिए समर्थन विकसित करना।

- विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में DNA बारकोडिंग के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करना।

ग्रह जैव विविधता मिशन: यह 2026 में लॉन्च होने की योजना है और 2045 तक पूरा होगा।

- लक्ष्य: सभी बहुकोशीय प्रजातियों की एक व्यापक जनगणना करना।

- एक वैश्विक जैव निगरानी कार्यक्रम स्थापित करना।

- हर प्रजाति से DNA निकासी को संरक्षित करके 'जीवन की पुस्तकालय' बनाना, जो वैश्विक जैव विविधता संरक्षण प्रयासों में योगदान करता है।

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना: पहली राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (NWAP) 1983 में अपनाई गई थी, जो भारतीय वन्यजीव बोर्ड की XV बैठक में 1982 में किए गए निर्णय के बाद। इस योजना ने वन्यजीव संरक्षण के लिए रणनीतियों और कार्य बिंदुओं को रेखांकित किया, जो आज भी प्रासंगिक हैं।

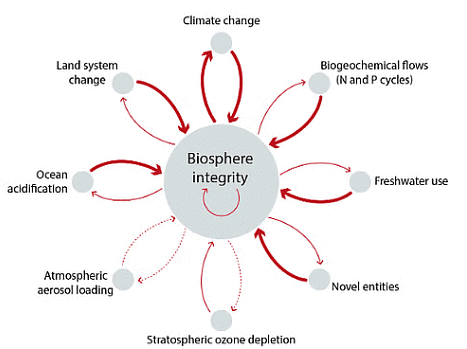

समय के साथ, कुछ चुनौतियाँ बढ़ गई हैं, और नई चिंताएँ उभरी हैं, जिससे प्राथमिकताओं में बदलाव की आवश्यकता हुई है। प्राकृतिक संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग में वृद्धि, मानव और पशुधन जनसंख्या में निरंतर वृद्धि, और उपभोग पैटर्न में परिवर्तन अधिक जनसांख्यिकीय प्रभाव पैदा कर रहे हैं।

NWAP में संशोधन किया गया, जिसमें 2017-2031 के लिए तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसने जलवायु परिवर्तन के वन्यजीवों पर प्रभाव को स्वीकार किया है। यह वन्यजीव प्रबंधन योजना में शमन और अनुकूलन के लिए गतिविधियों को शामिल करने पर जोर देती है।

राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017-2031 के घटक:

- वन्यजीवों और उनके आवासों के एकीकृत प्रबंधन को बढ़ाना और विकसित करना।

- जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना और भारत में जलीय जैव विविधता के स्थायी प्रबंधन का समर्थन करना।

- इकोटूरिज्म, प्रकृति शिक्षा, और सहभागी प्रबंधन को बढ़ावा देना।

- वन्यजीव संरक्षण में अनुसंधान और मानव संसाधन विकास को मजबूत करना।

- भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए आवश्यक नीतियाँ और संसाधन प्रदान करना, विकास योजना प्रक्रियाओं में एकीकरण को सुविधाजनक बनाना।

कार्य की रणनीति: यह रणनीति खाद्य उत्पादन, स्वास्थ्य, और मानव जीवन के लिए पारिस्थितिकी द्वारा शासित या कड़े नियंत्रित प्राकृतिक प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर आधारित है।

यह प्रकृति और इसके घटकों के अंतर्निहित मूल्य को उजागर करता है, पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण पर जोर देता है, जिसे 'जीवन समर्थन प्रणाली' के रूप में जाना जाता है। योजना आनुवंशिक विविधता के संरक्षण और प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों के सतत उपयोग को उजागर करती है, जो वैज्ञानिक प्रगति को प्रभावित करती है और ग्रामीण जनसंख्या का समर्थन करती है।

सभी प्रजातियों के लिए संरक्षण के लिए एक लैंडस्केप दृष्टिकोण अपनाया गया है, जो कमजोर वन्यजीव प्रजातियों की वसूली को प्राथमिकता देता है और उनके विविध आवासों की रक्षा करता है।

घास के मैदान: दुनिया के 17 मेगा जैव विविधता देशों में से एक होने के बावजूद, योजना नोट करती है कि जनसंख्या, वाणिज्यिकरण, और विकास के दबावों के कारण जंगली क्षेत्रों पर प्रतिकूल पारिस्थितिक परिणामों पर गंभीर विचार की कमी है।

यह योजना प्राकृतिक धरोहर की बिगड़ती स्थिति पर जोर देती है, जिसमें नदियाँ, जंगल, घास के मैदान, पहाड़, आर्द्रभूमियाँ, तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, शुष्क क्षेत्र, और रेगिस्तान शामिल हैं।

वन्यजीव संरक्षण के लिए सार्वजनिक समर्थन महत्वपूर्ण माना जाता है, 'कोर-बफर-मल्टी-यूज़ सराउंड' संरचना को मजबूत करने और इको-डेवलपमेंट, शिक्षा, नवाचार, प्रशिक्षण, संरक्षण जागरूकता, और आउटरीच कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाने की सिफारिश की गई है।

यह रणनीति वन्यजीव स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता देती है, वन्यजीव क्षेत्रों में पर्यटन प्रबंधन को फिर से दिशा देती है, और जंगल अधिकार अधिनियम के तहत समुदायों के प्रति उचित उपचार की मांग करती है।

DNA बारकोडिंग: भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) और अंतर्राष्ट्रीय बारकोड ऑफ लाइफ (iBOL), एक कनाडाई गैर-लाभकारी संगठन के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

ZSI और iBOL DNA बारकोडिंग पर सहयोग करते हैं, जो एक विधि है जो मानकीकृत जीन क्षेत्रों के एक छोटे खंड को अनुक्रमित करके प्रजातियों की तेजी से और सटीक पहचान करती है और व्यक्तिगत अनुक्रमों की तुलना संदर्भ डेटाबेस से करती है।

DNA बारकोडिंग: iBOL, एक अनुसंधान संघ, उन देशों से बना है जो जैव विविधता के मूल्यांकन और वर्णन के लिए वैश्विक संदर्भ डेटाबेस को बढ़ाने, सूचना प्लेटफार्मों को विकसित करने, और विश्लेषणात्मक प्रोटोकॉल बनाने के लिए मानव और वित्तीय संसाधनों को समर्पित करते हैं।

MoU ZSI को वैश्विक कार्यक्रमों जैसे बायोस्कैन और ग्रह जैव विविधता मिशन में भाग लेने की अनुमति देता है।

iBOL के कार्यक्रम:

- BARCODE 500K (2015 में पूरा हुआ): अनुक्रमण सुविधाएँ, विश्लेषणात्मक प्रोटोकॉल, सूचना प्लेटफार्म और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित किया।

- DNA बारकोड संदर्भ पुस्तकालय बनाने के लिए नींव रखी।

गंगा डॉल्फिन के लिए संरक्षण कार्य योजना (2010-2020) में खतरों की पहचान की गई है और यह मानव गतिविधियों के डॉल्फिन जनसंख्या पर प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करती है।

ZSI और iBOL के बीच MoU

MoU (समझौता ज्ञापन) भारत के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) और इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ (iBOL) के बीच एक समझौता है। इसका ध्यान एक वैज्ञानिक तकनीक पर है जिसे DNA बारकोडिंग कहा जाता है, जो विभिन्न प्रजातियों की तेजी से और सटीक पहचान के लिए उनके जीन के एक विशिष्ट हिस्से का विश्लेषण करके और इसे एक संदर्भ डेटाबेस से तुलना करके किया जाता है।

- MoU ZSI को वैश्विक पहलों जैसे Bioscan और Planetary Biodiversity Mission में भाग लेने की अनुमति देता है।

iBOL कार्यक्रम

- BARCODE 500K: 2015 में पूरा हुआ, BARCODE 500K ने सुविधाओं, प्रोटोकॉल और सहयोग स्थापित करके एक व्यापक DNA बारकोड संदर्भ पुस्तकालय बनाने का आधार रखा।

- उद्देश्य:

-

< />

- आवश्यक सूचना प्लेटफार्म और विश्लेषणात्मक प्रोटोकॉल विकसित करना।

- अनुक्रमण और सूचना के लिए एक कोर सुविधा स्थापित करना।

- Bioscan: जून 2019 में शुरू किया गया, BIOSCAN एक चल रहा कार्यक्रम है जो 2026 तक समाप्त होने वाला है।

- उद्देश्य:

- DNA बारकोड कवरेज को दो मिलियन प्रजातियों तक बढ़ाना।

- भाग लेने वाले देशों में बायोमॉनिटरिंग लागू करना।

- सूचना के माध्यम से उच्च-थ्रूपुट अनुक्रमण के लिए समर्थन विकसित करना।

- विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में DNA बारकोडिंग के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

- Planetary Biodiversity Mission: 2026 में शुरू होने और 2045 तक पूरा होने की योजना है।

- उद्देश्य:

- सभी बहुकोशिकीय प्रजातियों की व्यापक जनगणना करना।

- एक वैश्विक बायोसर्विलांस कार्यक्रम स्थापित करना।

- हर प्रजाति से DNA निकासी को संरक्षित करके 'जीवन की पुस्तकालय' बनाना, जो वैश्विक जैव विविधता संरक्षण प्रयासों में योगदान करेगा।

- हाल के समय में कुछ चुनौतियाँ बढ़ गई हैं और नई चिंताएँ उभरी हैं, जो प्राथमिकताओं में बदलाव की आवश्यकता को दर्शाती हैं।

- प्राकृतिक संसाधनों का बढ़ता व्यावसायिक उपयोग, मानव और पशुधन जनसंख्या में लगातार वृद्धि और उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन, जनसांख्यिकीय प्रभाव बढ़ा रहे हैं।

- NWAP में संशोधन किए गए, जिसमें 2017-2031 के लिए तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन के वन्यजीवों पर प्रभाव को स्वीकार करती है।

- वन्यजीवों और उनके आवासों के एकीकृत प्रबंधन को बढ़ाना और आगे बढ़ाना।

- जलवायु परिवर्तन का सामना करना और भारत में जलवायु के अनुकूल प्रबंधन का समर्थन करना।

- इकोटूरिज्म, प्रकृति शिक्षा, और सहभागिता प्रबंधन को बढ़ावा देना।

- वन्यजीव संरक्षण में वन्यजीव अनुसंधान और मानव संसाधन विकास को मजबूत करना।

- वन्यजीव संरक्षण के लिए आवश्यक नीतियों और संसाधनों को प्रदान करना, विकास योजना प्रक्रियाओं में एकीकरण को सुविधाजनक बनाना।

- यह प्रकृति और इसके घटकों के अंतर्निहित मूल्य को रेखांकित करता है, पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण को महत्व देता है, जिसे 'जीवन समर्थन प्रणाली' के रूप में जाना जाता है।

- यह आनुवंशिक विविधता के संरक्षण और प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों के सतत उपयोग को उजागर करता है, जो वैज्ञानिक प्रगति को प्रभावित करता है और ग्रामीण जनसंख्या का समर्थन करता है।

- सभी प्रजातियों के लिए संरक्षण के लिए एक परिदृश्य दृष्टिकोण अपनाया गया है, जो संवेदनशील वन्यजीव प्रजातियों के पुनर्वास और उनके विविध आवासों की रक्षा को प्राथमिकता देता है।

- DNA बारकोडिंग एक विधि है जिसमें प्रजातियों की तेजी से और सटीक पहचान के लिए मानकीकृत जीन क्षेत्रों के एक छोटे खंड का अनुक्रमण किया जाता है और व्यक्तिगत अनुक्रमों की तुलना एक संदर्भ डेटाबेस से की जाती है।

- iBOL, एक अनुसंधान गठबंधन है, जिसमें वे देश शामिल हैं जो जैव विविधता के मूल्यांकन और वर्णन के लिए वैश्विक संदर्भ डेटाबेस का विस्तार करने, सूचना प्लेटफार्मों का विकास करने, और विश्लेषणात्मक प्रोटोकॉल बनाने के लिए मानव और वित्तीय संसाधनों के लिए प्रतिबद्ध हैं।

- MoU ZSI को वैश्विक कार्यक्रमों जैसे Bioscan और Planetary Biodiversity Mission में भाग लेने की अनुमति देता है।

- BARCODE 500K: 2015 में पूरा हुआ।

- अनुक्रमण सुविधाओं, विश्लेषणात्मक प्रोटोकॉल, सूचना प्लेटफार्म, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित किया।

- DNA बारकोड संदर्भ पुस्तकालय बनाने का आधार रखा।

- Bioscan: जून 2019 में लॉन्च किया गया।

- 2026 तक 2 मिलियन प्रजातियों के लिए DNA बारकोड कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य।

- Planetary Biodiversity Mission: 2026 में लॉन्च होने और 2045 तक पूरा होने की योजना है।

- सभी बहुकोशिकीय प्रजातियों की जनगणना पूरी करने के उद्देश्य।

- एक वैश्विक बायोसर्विलांस कार्यक्रम स्थापित करना।

- सभी प्रजातियों से DNA निकासी को संरक्षित करके 'जीवन की पुस्तकालय' बनाना।

- Flagship Species: पर्यावरणीय कारणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया, आमतौर पर उनमें पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है।

- उदाहरण: भारतीय बाघ, अफ्रीकी हाथी, चीन का विशाल पांडा, मध्य अफ्रीका का पर्वतीय गोरिल्ला।

- Charismatic Megafauna: बड़े जानवर की प्रजातियाँ जिनकी व्यापक लोकप्रिय अपील होती है।

- उदाहरण: विशाल पांडा, बाघ, और नीला व्हेल।

- Umbrella Species: व्यापक प्रजातियाँ जिनकी आवश्यकताएँ अन्य कई प्रजातियों की आवश्यकताओं को शामिल करती हैं।