शंकर आईएएस सारांश: भारत और जलवायु परिवर्तन - 2 | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

भारत की जलवायु परिवर्तन पर स्थिति

भारत विश्व की जनसंख्या का 17% हिस्सा है। हालाँकि, इसके ऐतिहासिक उत्सर्जन वैश्विक कुल में केवल 3.37% का योगदान देते हैं।

- वर्तमान उत्सर्जन प्रोफ़ाइल: वर्ष 2021 में, भारत का ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन 3.9 अरब मीट्रिक टन CO2 समकक्ष था। इसका मुख्य योगदानकर्ता ऊर्जा क्षेत्र था, जिसने इन उत्सर्जनों का 70% हिस्सा दिया। इस क्षेत्र में बिजली उत्पादन, उद्योग ईंधन दहन, परिवहन, और अन्य स्रोत शामिल हैं। अन्य योगदानकर्ता औद्योगिक प्रक्रियाएँ और उत्पाद उपयोग 8%, कृषि 18%, और अपशिष्ट 3% थे। इसके अतिरिक्त, लगभग 15% उत्सर्जन वन और फसल भूमि की कार्बन सिंक क्रियाओं द्वारा संतुलित किए गए।

- प्रति व्यक्ति उत्सर्जन: 2010 में, भारत में औसत व्यक्ति ने केवल 1.91 मीट्रिक टन CO2 समकक्ष उत्सर्जित किया। यह वैश्विक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन की तुलना में एक तिहाई से भी कम है और कई विकसित और विकासशील देशों के उत्सर्जन से स्पष्ट रूप से कम है।

- उत्सर्जन में कमी की उपलब्धियाँ: भारत ने 2005 और 2016 के बीच अपने GDP की उत्सर्जन तीव्रता में लगभग 24% की महत्वपूर्ण कमी की है। यह कमी भारत की स्वैच्छिक प्रतिबद्धता के अनुरूप है जिसमें 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना शामिल है।

- कम-कार्बन अर्थव्यवस्था पर ध्यान: भारत सक्रिय रूप से एक कम-कार्बन अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, जैसा कि विश्व बैंक द्वारा किए गए अध्ययन में पुष्टि की गई है। देश का मुख्य ध्यान जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति "अनुकूलन" पर है, जिसमें सक्रिय "सूक्ष्मन्यूनकरण" प्रयासों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

- राष्ट्रीय कार्य योजना: भारत ने जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना के माध्यम से एक व्यापक रणनीति को स्पष्ट किया है, जिसके विवरण जनता के लिए उपलब्ध हैं।

- वैश्विक सहयोग: भारत भविष्य की कम-कार्बन तकनीकों के अनुसंधान में सहयोगात्मक प्रयासों का समर्थन करता है। इसके अलावा, यह सतत समाधान को आगे बढ़ाने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (IPRs) तक पहुँच को वैश्विक सार्वजनिक वस्तु के रूप में सुविधाजनक बनाने के महत्व पर जोर देता है।

भारत में अवलोकित जलवायवीय और मौसम की परिस्थितियाँ

भारत का राष्ट्रीय संचार संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचे सम्मेलन (UNFCCC) के लिए देश में अवलोकित जलवायु पैरामीटर में बदलावों की जानकारी एकत्र करता है। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि नीचे वर्णित दस्तावेज़ित परिवर्तनों और मानव-निर्मित (मानवजनित) जलवायु परिवर्तन के साथ संबंधित गर्मी के बीच वर्तमान में कोई निश्चित संबंध स्थापित नहीं किया गया है।

- सतही तापमान पर प्रभाव: पिछले एक सदी में, भारत में सतही वायु तापमान में लगभग 0.4°C की हल्की वृद्धि हुई है। कुछ क्षेत्रों, जैसे पश्चिमी तट, मध्य भारत, आंतरिक प्रायद्वीप, और उत्तर-पूर्वी भारत में गर्म होने की प्रवृत्ति देखी गई है। हालाँकि, उत्तर-पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में ठंडक का अनुभव किया गया है।

- वृष्टि पर प्रभाव: समग्र रूप से, भारत भर में मानसून वृष्टि में कोई महत्वपूर्ण प्रवृत्ति नहीं है। हालाँकि, क्षेत्रीय भिन्नताएँ देखी गई हैं। पश्चिमी तट, उत्तरी आंध्र प्रदेश, और उत्तर-पश्चिमी भारत जैसे क्षेत्रों में मानसून की मौसमी वृष्टि में वृद्धि हुई है (पिछले 100 वर्षों में 10% से 12% तक)। इसके विपरीत, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर-पूर्वी भारत, और गुजरात तथा केरल के कुछ हिस्सों में वृष्टि में कमी देखी गई है (पिछले 100 वर्षों में सामान्य से 6% से 8% कम)।

- अत्यधिक मौसम की घटनाओं पर प्रभाव: पिछले 130 वर्षों में, उपकरण रिकॉर्ड बड़े पैमाने पर सूखा और बाढ़ की आवृत्तियों में कोई महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रवृत्ति नहीं दिखाते हैं। अधिक बार सूखे और कम गंभीर सूखे के साथ बहु-दशकीय अवधि देखी गई है। तट पर गंभीर तूफानों की घटनाओं में वृद्धि की प्रवृत्ति है, जो प्रति वर्ष 0.011 घटनाओं की दर से है। जबकि पश्चिम बंगाल और गुजरात में बढ़ती प्रवृत्तियाँ देखी गई हैं, ओडिशा में कमी आई है।

- समुद्र स्तर वृद्धि पर प्रभाव: उत्तर भारतीय महासागर में तटीय ज्वारीय गेज रिकॉर्ड 40 वर्षों में प्रति वर्ष 1.06-1.75 मिमी समुद्र स्तर वृद्धि की रिपोर्ट करते हैं। ये दरें अंतरसरकारी पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) के अनुसार वैश्विक अनुमान 1-2 मिमी प्रति वर्ष के साथ मेल खाती हैं।

- हिमालयी ग्लेशियरों पर प्रभाव: हिमालय, जो बर्फ और बर्फ का विशाल स्रोत है, सिंधु, गंगा, और ब्रह्मपुत्र जैसी स्थायी नदियों में योगदान देता है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों में बर्फ का पिघलना दीर्घकालिक शुष्क मौसम के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है, जिससे जल उपलब्धता और जल विद्युत उत्पादन पर असर पड़ता है। निगरानी डेटा हाल के वर्षों में कुछ हिमालयी क्षेत्रों में कुछ ग्लेशियरों के पीछे हटने को इंगित करता है, लेकिन पूरे पर्वत श्रृंखला में कोई सुसंगत प्रवृत्ति नहीं है। दीर्घकालिक प्रवृत्तियों या कारण संबंधों को स्थापित करना बहुत जल्दी है, और इन परिवर्तनों के बारे में विभिन्न अनुमानों का विकास हुआ है।

वर्तमान अनुकूलन और शमन के लिए क्रियाएँ

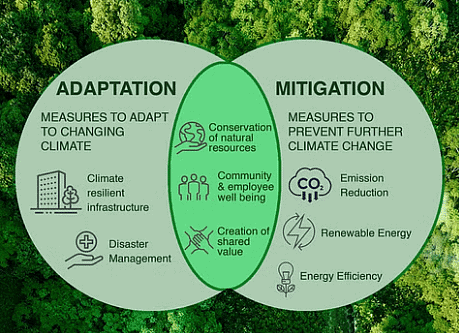

अनुकूलन: जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अनुकूलन का अर्थ है जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कदम उठाना। उदाहरण के लिए, इसका अर्थ हो सकता है समुद्र तट के निकट स्थित समुदायों को स्थानांतरित करना ताकि समुद्र के स्तर में वृद्धि का सामना किया जा सके या ऐसे फसलों में परिवर्तन करना जो उच्च तापमान को सहन कर सकें।

शमन: शमन का अर्थ है उन कदमों को उठाना जिनसे ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सके, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करती हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, या परमाणु ऊर्जा की ओर बढ़ना शामिल हो सकता है, बजाय इसके कि थर्मल पावर स्टेशनों में जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहना। चित्र कैप्शन: अनुकूलन और शमन

सरकारी व्यय: भारतीय सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन की विविधता के प्रति अनुकूलन में वर्तमान खर्च जीडीपी का 2.6% से अधिक है। यह व्यय कृषि, जल संसाधन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, वन, तटीय क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, और चरम मौसम की घटनाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों की ओर निर्देशित है, जो इन क्षेत्रों में विशिष्ट चिंताओं को संबोधित करता है।

- कृषि: जलवायु समस्याओं में किसानों की मदद के लिए दो कार्यक्रम हैं। फसल बीमा योजना किसानों को जलवायु जोखिमों से सुरक्षित रखती है, और क्रेडिट समर्थन तंत्र विशेष रूप से तब सहायता प्रदान करता है जब मौसम के परिवर्तन के कारण फसलें विफल होती हैं।

- फसल सुधार: वर्तमान कार्यक्रम सूखे क्षेत्रों में अच्छी तरह से काम करने वाली फसलों के विकास, कीट प्रबंधन, और बेहतर कृषि प्रथाओं का समर्थन करने के लिए श्रमिकों और संगठनों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- सूखा सुरक्षा: मौजूदा कार्यक्रम फसलों, मौवेशियों, और भूमि पर सूखे के कारण होने वाले नुकसान को कम करने का प्रयास करते हैं। लक्ष्य है सूखा के प्रति क्षेत्रों को अधिक प्रतिरोधी बनाना और उन क्षेत्रों में लोगों के जीवन को सुधारना।

- वन: भारत नए पेड़ों को बहुत अधिक मात्रा में लगा रहा है, विशेष रूप से 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के कारण। यह कानून जंगलों की कटाई और क्षति को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि यदि वन भूमि का उपयोग गैर-वन उपयोग के लिए किया जाता है तो नए पेड़ लगाने की आवश्यकता होती है।

- जल: राष्ट्रीय जल नीति जल का उपयोग करने के नए तरीकों का सुझाव देती है, जैसे विभिन्न क्षेत्रों के बीच जल का स्थानांतरण, खारे जल की सफाई, और वर्षा जल संग्रह जैसे पारंपरिक तरीकों का उपयोग करना। कई राज्यों में अब शहरों के लिए वर्षा जल संग्रह अनिवार्य किया गया है।

- तटीय क्षेत्र: तटीय क्षेत्रों के लिए नियम बनाए गए हैं, विशेष रूप से उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर के भीतर, पर्यावरण की रक्षा के लिए। इसमें तटीय क्षेत्रों में आश्रयों और पेड़ों का रोपण करना शामिल है।

- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य कार्यक्रम मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियों जैसे मलेरिया और डेंगू पर नजर रखने और उन्हें नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित चिकित्सा सहायता भी प्रदान करते हैं और लोगों को इन परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित करते हैं।

- आपदा प्रबंधन: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम उन लोगों की मदद करता है जो खराब मौसम से प्रभावित होते हैं और उन्हें सहायता प्रदान करने के प्रयासों का प्रबंधन करता है। यह आपदाओं को रोकने के लिए जानकारी और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है जो इन स्थितियों से निपटने वाले लोगों के लिए होती है।

भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना

जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए, हमें विभिन्न मोर्चों पर एक साथ मिलकर क्रियाएँ करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय कार्य योजना का केंद्र नए तकनीकी विकास और उपयोग के चारों ओर है। राष्ट्रीय कार्य योजना के केंद्र में आठ राष्ट्रीय मिशन हैं। ये मिशन जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में महत्वपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक, एकीकृत रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

राष्ट्रीय सौर मिशन

राष्ट्रीय सौर मिशन भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना और देश की ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना है।

उद्देश्य: उद्देश्य यह है कि भारत को वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा में एक नेता बनाया जाए, इसके लिए देश भर में इसके त्वरित अपनाने के लिए अनुकूल नीतिगत परिस्थितियाँ बनाई जाएं।

- चरणबद्ध दृष्टिकोण: यह मिशन तीन चरणों में होगा:

- चरण 1: 11वीं योजना के शेष समय और 12वीं योजना के पहले वर्ष (2012-13 तक) को कवर करेगा।

- चरण 2: 12वीं योजना के शेष 4 वर्षों (2013-17) को कवर करेगा।

- चरण 3: 13वीं योजना (2017-22) को शामिल करेगा।

- मूल्यांकन और योजना: प्रत्येक योजना के अंत में और 12वीं और 13वीं योजनाओं के मध्यावधि के दौरान प्रगति का आकलन किया जाएगा। इसमें क्षमता और आगामी चरणों के लिए लक्ष्यों की समीक्षा शामिल होगी, साथ ही घरेलू और वैश्विक स्तर पर उभरती लागत और प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों पर विचार किया जाएगा।

- सरकार की सुरक्षा: लक्ष्य यह है कि सरकार को सब्सिडी जोखिम से बचाया जाए यदि अपेक्षित लागत में कमी नहीं आती है या अपेक्षा से अधिक तेजी से होती है।

- चरणों का विभाजन: पहले चरण (2013 तक) में, सौर थर्मल में आसान विकल्पों को पकड़ने, वाणिज्यिक ऊर्जा पहुंच न होने वाले क्षेत्रों के लिए ऑफ-ग्रिड सिस्टम को बढ़ावा देने, और ग्रिड आधारित सिस्टम में मामूली क्षमता जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दूसरे चरण में, प्रारंभिक वर्षों के अनुभव के आधार पर, क्षमता को काफी बढ़ाया जाएगा ताकि देश में व्यापक और प्रतिस्पर्धात्मक सौर ऊर्जा उपयोग के लिए स्थितियाँ बनाई जा सकें।

मिशन लक्ष्य: 2023 तक 100 मेगावाट सौर ऊर्जा की तैनाती के लिए एक नीतिगत ढांचे की स्थापना करना। राष्ट्रीय सौर मिशन के लिए संचयी लक्ष्य आकांक्षी हैं, जिसमें 2021-22 तक 100,000 मेगावाट का लक्ष्य है, जिसमें 40 गीगावाट रूफटॉप परियोजनाओं से और 60 गीगावाट बड़े और मध्यम पैमाने के ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा परियोजनाओं से है।

राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता संवर्धन मिशन (NMEEE):

NMEEE का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता के लिए एक सहायक नियामक और नीति ढांचा स्थापित करके बाजार को मजबूत करना है। इसका लक्ष्य ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में नवोन्मेषी और सतत व्यापार मॉडल को बढ़ावा देना है।

बाजार निर्माण: NMEEE को पूरे देश में ऊर्जा दक्षता बाजारों को उत्पन्न और बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे राष्ट्र और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा।

उद्देश्य:

- इस मिशन का ध्यान नवोन्मेषी नीति और नियामक व्यवस्थाओं, वित्तपोषण तंत्रों और व्यापार मॉडल को बढ़ावा देने पर है। लक्ष्य यह है कि ऊर्जा दक्षता बाजारों को पारदर्शी ढंग से बनाया और बनाए रखा जाए, जिसमें विशेष समय सीमा के भीतर स्पष्ट लक्ष्य हों।

- NMEEE के अंतर्गत बाजार आधारित दृष्टिकोण ऊर्जा दक्षता के अवसरों को खोलने की उम्मीद करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन में योगदान देंगे।

- इसमें बुनियादी ढांचे की लचीलापन में सुधार, सामुदायिक आपदा प्रबंधन और चरम मौसम घटनाओं के लिए चेतावनी प्रणालियों को बढ़ाना शामिल है।

अपेक्षित प्रभाव:

- वार्षिक ईंधन बचत 23 मिलियन toe से अधिक।

- 19,000 MW की विद्युत क्षमता की संचयी रोकथाम।

- 58 मिलियन टन प्रति वर्ष CO2 उत्सर्जन में कमी।

नई पहलों:

- ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार परिवर्तन

- ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण मंच (EEP) और ऊर्जा उपयोगकर्ता के लिए ढांचा

- ऊर्जा दक्षता आर्थिक विकास के लिए ढांचा (FEEED)

- प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार

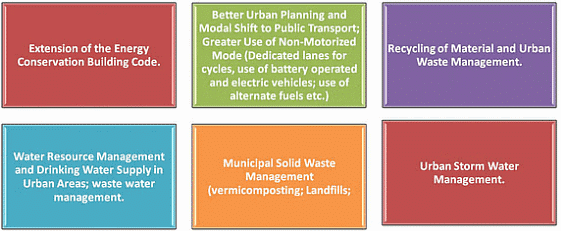

राष्ट्रीय मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट: एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन:

राष्ट्रीय मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट: एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन:

यह मिशन जल को स्मार्ट तरीके से प्रबंधित करने के बारे में है ताकि इसे बचाया जा सके, बर्बादी को कम किया जा सके, और विभिन्न क्षेत्रों के बीच इसे उचित रूप से साझा किया जा सके।

एनएमएसएच के तहत कुछ उद्देश्य

- वाटर उपयोग का इष्टतम ढांचा: वे पानी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए एक योजना बनाना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि नियम बनाकर 20% कम पानी का उपयोग करना है कि कौन कितना पानी उपयोग कर सकता है और इसकी लागत कितनी होगी।

- शहरी पानी की आवश्यकताएँ: वे शहरों में पानी को पुनः उपयोग करने पर काम कर रहे हैं ताकि उनकी पानी की आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो सके।

- तटीय शहरों के लिए पानी की आवश्यकताएँ: समुद्र के पास उन शहरों के लिए, जहाँ पानी की कमी है, वे नए तरीकों पर विचार कर रहे हैं, जैसे कि समुद्री पानी का उपयोग करना, विशेष तकनीक के साथ जिसे कम तापमान का नमक निकालना कहा जाता है।

- जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन: वे जल प्रबंधन के नियमों को बदलना चाहते हैं ताकि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बदलाव को संभाला जा सके। इसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, अधिक पानी को जमीन के ऊपर और नीचे संग्रहीत करना, और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि पानी का अच्छा प्रबंधन किया जाए।

- कुशल सिंचाई प्रणालियाँ: वे मौजूदा सिंचाई प्रणालियों को बेहतर बनाने, पुरानी प्रणालियों को ठीक करने, और खेती के लिए अधिक पानी संग्रहीत करने के लिए नई प्रणालियाँ बनाने के लिए नियम बनाने की योजना बना रहे हैं।

- जल-न्यूट्रल तकनीकों को बढ़ावा देना: वे ऐसी तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो बहुत अधिक पानी का उपयोग नहीं करती हैं। वे उन लोगों को भी पुरस्कृत करना चाहते हैं जो पानी को फिर से जमीन में डालने और खेती के लिए बेहतर तरीकों का उपयोग करने के उपाय खोजते हैं।

हिमालयीय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसएच):

हिमालयीय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसएच):

इस मिशन का मुख्य लक्ष्य देश की क्षमता को लगातार हिमालयीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए बनाना है। यह नीति निर्माताओं को बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है और भारतीय हिमालयी क्षेत्र के राज्यों को पर्यावरण और विकास के लिए लाभकारी कार्यों को लागू करने में सहायता करता है।

मिशन के उद्देश्य:

- क्षमता निर्माण: लोगों और संस्थानों को जलवायु परिवर्तन के बारे में सिखाना।

- नेटवर्किंग और डेटाबेस: विभिन्न ज्ञान संस्थानों को जोड़ना और सभी जानकारी के साथ एक स्पष्ट डेटाबेस बनाना।

- परिवर्तनों को समझना: यह पता लगाना कि पर्यावरण में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वे प्राकृतिक हों या मानवजनित, और भविष्य में क्या हो सकता है इसकी भविष्यवाणी करना।

- परिणामों का मूल्यांकन: यह समझना कि ये परिवर्तन लोगों और पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं, और आर्थिक विकास के लिए अच्छे योजनाएँ बनाना।

- परंपरागत ज्ञान: क्षेत्र में लोगों द्वारा परिवर्तनों के साथ निपटने और अनुकूलन के बारे में जो ज्ञान है, उससे सीखना।

- नीति मूल्यांकन: क्षेत्रीय विकास के लिए विभिन्न विचारों पर गौर करना और यह तय करना कि कौन से सर्वोत्तम हैं।

- जागरूकता का निर्माण: यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्र के लोग इन परिवर्तनों और उनके द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों के बारे में जानें।

- क्षेत्रीय सहयोग: विभिन्न क्षेत्रों के साथ मिलकर बहुत सारी जानकारी एकत्र करना और नीतियों के लिए अच्छे निर्णय लेना।

राष्ट्रीय मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया:

- मिशन के उद्देश्य: अधिक हरे क्षेत्र: 10 लाख हेक्टेयर भूमि (वन और गैर-वन) को वृक्षों से ढकना, और 5 लाख हेक्टेयर की गुणवत्ता में सुधार करना।

- प्राकृतिक सेवाओं में सुधार: प्रकृति द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार करना, जैसे अधिक प्रकार के पौधे और जानवर, बेहतर जल सेवाएँ, और हवा से अधिक कार्बन का अवशोषण करना।

- लोगों की सहायता: आसपास रहने वाले लगभग 30 लाख परिवारों के लिए वनों से होने वाली आय बढ़ाना।

- हवा में कम कार्बन: 2020 तक हर साल 50 से 60 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करना।

मिशन लक्ष्यों:

- बेहतर वन और प्राकृतिक सेवाएँ: 50 लाख हेक्टेयर भूमि को बेहतर बनाना, जिसमें अधिक वृक्ष और प्राकृतिक सेवाएँ शामिल हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के वन और अवन्युक्त क्षेत्र।

- विभिन्न क्षेत्रों को ठीक करना: विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण करना, जैसे रेगिस्तान, मैंग्रोव और abandoned mining areas (कुल 20 लाख हेक्टेयर)।

- शहरों में हरियाली: शहरों के अंदर और आसपास वृक्ष आवरण में सुधार करना (20 लाख हेक्टेयर)।

- कृषि क्षेत्रों में अधिक वृक्ष: उन स्थानों पर अधिक वृक्ष लगाना जहाँ लोग खेती करते हैं या जहाँ भूमि का अधिक उपयोग नहीं होता (30 लाख हेक्टेयर)।

- समुदाय सहायता: समुदायों को वन और गैर-वन क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों की देखभाल करने की अनुमति देना।

- बेहतर ऊर्जा उपयोग: परियोजना क्षेत्रों में परिवारों को लकड़ी और ऊर्जा का बेहतर उपयोग करने के लिए शिक्षित करना।

- आर्थिक विविधता: वनों के आसपास रहने वाले लगभग 30 लाख परिवारों को वनों से आय के विभिन्न तरीके उपलब्ध कराना।

- उप-मिशन:

- उप-मिशन 1: मौजूदा वनों को बेहतर बनाना और प्राकृतिक सेवाओं में सुधार करना (49 लाख हेक्टेयर)।

- उप-मिशन 2: विभिन्न क्षेत्रों को ठीक करना और अधिक वन बनाना (18 लाख हेक्टेयर)।

- उप-मिशन 3: शहरों में और उनके चारों ओर अधिक वृक्ष लगाना (20 लाख हेक्टेयर)।

- उप-मिशन 4: कृषि क्षेत्रों का उपयोग करके अधिक वृक्ष लगाना और कार्बन का अवशोषण करना (30 लाख हेक्टेयर)।

- उप-मिशन 5: आर्द्रभूमियों को ठीक करना (10 लाख हेक्टेयर)।

राष्ट्रीय मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA):

कृषि के लिए स्मार्ट योजनाएं: विभिन्न कृषि क्षेत्रों के लिए स्मार्ट योजनाएं बनाएं ताकि योजनाएं प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार हों। इसमें अनुसंधान, नई तकनीक का उपयोग, निर्माण और लोगों का प्रशिक्षण शामिल है।

- बेहतर कृषि: जैव प्रौद्योगिकी जैसे साधनों का उपयोग करके फसलों और जानवरों को बेहतर बनाना। इसके साथ ही, खेतों में पानी के उपयोग में सुधार करना, नई तकनीक दिखाना, और लोगों को नए कौशल सिखाना।

- किसानों के लिए जानकारी: मौसम स्टेशनों को गांवों में स्थापित करके और उन्हें बीमा कार्यक्रमों से जोड़कर किसानों को जानकारी और समर्थन प्राप्त करने में मदद करना। इससे यह सुनिश्चित होगा कि खराब मौसम की स्थिति में किसानों को पैसे वापस मिलें।

- नई विचारों का परीक्षण: वास्तविक गांवों और खेतों में नई विचारों का परीक्षण करना, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहाँ वर्षा कम होती है। इसमें ऊर्जा के उपयोग के बेहतर तरीकों का पता लगाना और पशुधन एवं फसलों के प्रबंधन के नए तरीकों का प्रयास करना शामिल है।

- प्रदूषण को कम करना: खेतों में ऊर्जा और अन्य चीजों के उपयोग से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके खोजें। इसमें बेहतर फसलें और कृषि प्रथाओं का उपयोग करना शामिल है।

- सूखे की भूमि की मदद: सूखे वाले क्षेत्रों में ऐसी फसलें विकसित करना जो सूखा सहन कर सकें, बेहतर तकनीक का उपयोग करना, और लोगों को नए कौशल सिखाना।

अनुकूलन और शमन के लिए प्रमुख आयाम:

- बेहतर बीज और जानवर: फसलों, मवेशियों, और मछलियों को बेहतर बनाना।

- पानी की बचत: खेतों में पानी का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करना।

- कीट प्रबंधन: खेतों में कीटों को नियंत्रित करने के बेहतर तरीके ढूंढना।

- सुधारित कृषि: खेतों को चलाने के बेहतर तरीके सिखाना।

- पोषक प्रबंधन: स्वस्थ फसलों के लिए मिट्टी में पोषक तत्वों का बेहतर प्रबंधन करना।

- कृषि बीमा: किसानों को हानियों से बचाने के लिए बीमा दिलाने में मदद करना।

- जानकारी तक पहुंच: यह सुनिश्चित करना कि किसानों को आवश्यक जानकारी प्राप्त हो।

- आजीविका विविधीकरण: किसानों को आजीविका के विभिन्न तरीके खोजने में मदद करना।

जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन (NMSKCC):

मिशन उद्देश्य:

- ज्ञान को जोड़ना: जलवायु विज्ञान का अध्ययन करने वाले ज्ञान संस्थानों का एक नेटवर्क बनाना। इसमें अच्छे नीति और समर्थन प्रणाली के माध्यम से जानकारी और डेटा साझा करना शामिल है।

- वैश्विक तकनीकी समूह: जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले जोखिमों से निपटने के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीक का चयन करने पर शोध करने के लिए समूह बनाना।

- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझना: यह जानने की क्षमता विकसित करना कि जलवायु परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कृषि, स्वास्थ्य, और तटीय क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करता है।

- शोध नेटवर्क: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर शोध को प्रोत्साहित करना।

- सतत विकास को परिभाषित करना: जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर विकास को कैसे सतत बनाया जाए, यह निर्धारित करना।

- जागरूकता बढ़ाना: लोगों को प्रमुख जलवायु प्रक्रियाओं, जोखिमों, और परिणामों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना।

- स्थानीय क्षमता को मजबूत करना: भारत को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी तकनीक विकसित करने और उनका उपयोग करने में सक्षम बनाना।

- शोध बुनियादी ढांचे का निर्माण: जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों को समझने के लिए डेटा, कंप्यूटर, संचार उपकरण, और जागरूकता के बेहतर शोध सुविधाएं बनाना।

- मानव संसाधन उत्पन्न करना: जलवायु विज्ञान पर काम करने के लिए युवा वैज्ञानिकों को आकर्षित और समर्थन करना।

- वैश्विक सहयोग: जलवायु परिवर्तन के लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास पर अन्य देशों के साथ काम करना।

- जलवायु परिवर्तन केंद्र: विभिन्न राज्यों में केंद्र स्थापित करना ताकि उनके जलवायु योजनाओं को NMSKCC की प्राथमिकताओं से जोड़ा जा सके। ये बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, पुडुचेरी, तमिलनाडु, और तेलंगाना में हैं।

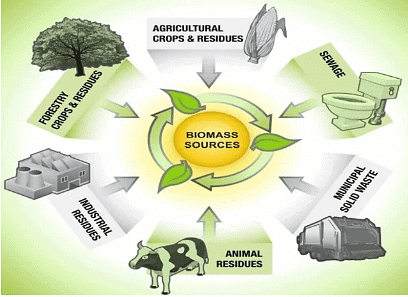

राष्ट्रीय जैव ऊर्जा मिशन:

जैवमास से शक्ति संभावनाएं: अनुमान है कि भारत में कृषि और कृषि उद्योगों से बचे हुए पौधों के सामग्री से 25,000 मेगावाट तक बिजली बनाई जा सकती है। इसका विस्तारUnused भूमि पर ऊर्जा पौधे उगाकर और बिजली उत्पादन करके किया जा सकता है।

जैव ऊर्जा के स्रोत:

- राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (NBP): नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक NBP शुरू किया है।

- एनबीपी के तीन भाग हैं:

- वेस्ट टू एनर्जी कार्यक्रम: शहरी, औद्योगिक, और कृषि अपशिष्टों से ऊर्जा बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

- जैव मास कार्यक्रम: बायोमास (चीनी के बचे हुए पदार्थ को छोड़कर) का उपयोग करके उद्योगों में बिजली बनाने के लिए ब्रिकेट्स और पैलेट बनाने का समर्थन करता है।

- बायोगैस कार्यक्रम: बायोगैस का उपयोग करने वाली छोटी बिजली संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य है।

जैव ऊर्जा: जैव ऊर्जा ऐसा नवीकरणीय ऊर्जा है जो जीवित चीजों से बनती है, जिसका उपयोग गर्मी, बिजली, या वाहनों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। पौधों के सामग्री से बने जैव ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा के सबसे तेजी से बढ़ते प्रकारों में से एक हैं।

जैव ऊर्जा के स्रोत:

- मौजूदा स्रोत: खेतों, जंगलों, और शहरी क्षेत्रों से बचे हुए जैविक अवशेष।

- नए स्रोत: कम अवधि की ऊर्जा फसलों की खेती और सामाजिक वानिकी।

जैव ऊर्जा के लाभ:

- लागत प्रभावी: इसे शुरू करने के लिए बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता नहीं होती।

- उच्च ऊर्जा क्षमता: यह बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है।

- कार्बन उत्सर्जन को कम करता है: यह हानिकारक उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है।

- रोजगार पैदा करता है: यह लोगों को काम और आय दे सकता है।

- स्थानीय निवेशों को बनाए रखता है: पैसा देश में ही रहता है।

- अर्थव्यवस्था में योगदान: यह देश की अर्थव्यवस्था में मूल्य जोड़ता है।

- बंजर भूमि का पुनर्जनन: यह अनुपयोगी भूमि को फिर से उपयोगी बनाता है।

जलवायु समानता मॉनिटर: जलवायु समानता मॉनिटर एक ऑनलाइन डैशबोर्ड की तरह है, जो हमें यह जांचने में मदद करता है कि विभिन्न देशों के जलवायु मुद्दों से निपटने में कितनी समानता और निष्पक्षता है। यह विश्व भर में उत्सर्जन, ऊर्जा उपयोग, और संसाधनों को देखता है। यह विभिन्न देशों की जलवायु नीतियों की भी जांच करता है। यह मुख्य रूप से विकसित देशों (Annex-I Parties) पर ध्यान केंद्रित करता है और यह देखता है कि वे UNFCCC द्वारा निर्धारित नियमों का पालन कितनी अच्छी तरह कर रहे हैं। यह विकासशील देशों (Non Annex-I Parties) की तुलना भी करता है।

भारत की जलवायु योजनाएं: भारत ने 2013 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP) के 19वें अधिवेशन के दौरान अपनी इच्छित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (INDC) तैयार करने का निर्णय लिया। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक लक्ष्य के साथ मेल खाने के लिए था, और ये योजनाएं 21वीं COP सत्र से पहले प्रस्तुत की जानी थीं।

- INDC: यह इच्छित राष्ट्रीय निर्धारित योगदान का संक्षेप है।

- भारत के प्रयास:

- स्वैच्छिक लक्ष्य: भारत ने 2005 के स्तर के मुकाबले 2020 तक उत्सर्जन की तीव्रता को 20-25% कम करने का स्वैच्छिक लक्ष्य रखा।

- प्रगति: स्वच्छ ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली नीतियों के कारण 2005 से 2010 के बीच उत्सर्जन तीव्रता में 12% की कमी आई।

- मान्यता प्राप्त प्रयास: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने 2014 में अपनी उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट में भारत की प्रगति को मान्यता दी।

INDC में ध्यान केंद्रित क्षेत्र:

- सतत जीवनशैली:

- स्वच्छ आर्थिक विकास:

- GDP की उत्सर्जन तीव्रता को कम करना:

- गैर-जीवाश्म ईंधन की बिजली में वृद्धि:

- कार्बन सिंक (जंगलों) को बढ़ाना:

- अनुकूलन प्रयास:

- वित्त जुटाना:

- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण:

2030 तक के प्रमुख लक्ष्य:

- उत्सर्जन तीव्रता: 2005 के स्तर की तुलना में 33-35% कम करना।

- बिजली उत्पादन: गैर-जीवाश्म ईंधन के स्रोतों से 40% क्षमता प्राप्त करना।

- कार्बन सिंक: अधिक जंगल और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5-3 बिलियन टन CO2 समकक्ष जोड़ना।

- अनुकूलन: कृषि, जल संसाधन, हिमालय क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों, स्वास्थ्य, और आपदा प्रबंधन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक निवेश करना।

- वित्तीय सहायता: कार्यान्वयन के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन की मांग करना।

- प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना: उन्नत जलवायु प्रौद्योगिकियों और सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास पर काम करना।

भारतीय जलवायु परिवर्तन आकलन नेटवर्क (INCCA):

INCCA क्या है? भारतीय जलवायु परिवर्तन आकलन नेटवर्क (INCCA) को 2009 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसमें 120 से अधिक संस्थान और 250 वैज्ञानिक शामिल हैं।

INCCA का उद्देश्य:

- जलवायु परिवर्तन पर घरेलू अनुसंधान को बढ़ावा देना।

- भारत के जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञता पर आधारित होना।

ध्यान केंद्रित क्षेत्र:

- वैज्ञानिक अनुसंधान: मापन, निगरानी, और मॉडलिंग पर आधारित।

- आकलन: जलवायु परिवर्तन के कारण बनने वाले कारकों, परिणामों, संवेदनशीलताओं, और अनुकूलन रणनीतियों का मूल्यांकन करना।

- निर्णय समर्थन: निर्णय लेने में मदद करने के लिए प्रणाली विकसित करना।

- क्षमता निर्माण: जलवायु परिवर्तन के जोखिमों और अवसरों के प्रबंधन के लिए क्षमताओं को बढ़ाना।

उद्देश्य: एक स्वतंत्र भारतीय वैज्ञानिकों की संस्था स्थापित करना। वैश्विक प्रभाव के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करना।

रिपोर्ट और UNFCCC: रिपोर्ट भारत के राष्ट्रीय संचार (Nat Com) में योगदान करती हैं जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC) के लिए है।

INCCA आकलन:

- पहला आकलन – 'भारत: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 2007' (2010): भारत में 2007 के लिए अद्यतन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सूची। 1994 से 2007 के बीच उत्सर्जन में 58% की वृद्धि हुई।

- दूसरा आकलन – 'जलवायु परिवर्तन और भारत: 4x4 आकलन': 2030 में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है। चार क्षेत्रों का अध्ययन करता है: हिमालय, उत्तर-पूर्व, पश्चिमी घाट, और तटीय मैदान। चार प्रमुख क्षेत्रों का आकलन करता है: कृषि, जल, स्वास्थ्य, और प्राकृतिक पारिस्थितिकी/जैव विविधता (4x4 आकलन)।

2030 के लिए पूर्वानुमान:

- औसत तापमान में 2.0 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ गर्म मौसम।

- कम वर्षा दिनों के साथ अधिक वर्षा।

- चक्रवात गतिविधियों की कम आवृत्ति लेकिन अधिक तीव्रता और तूफान के जोखिम।

- सामान्य समुद्र स्तर में 1.3 मिमी/वर्ष की वृद्धि।

प्रभाव:

- कृषि: मक्का और चावल के उत्पादन में कमी, नारियल और सेब के उत्पादन पर विविध प्रभाव, पशुधन पर नकारात्मक प्रभाव।

- ताजे पानी की आपूर्ति: जल की विविध उपज, बाढ़ और सूखे के जोखिम में वृद्धि।

- जंगल और पारिस्थितिकी: सीमाओं का स्थानांतरण, प्रजातियों के मिश्रण में बदलाव, आजीविका और जैव विविधता पर प्रभाव।

- मानव स्वास्थ्य: गर्मी के तनाव और बीमारियों से बढ़ती रोग दर और मृत्यु दर, मलेरिया के संचरण की खिड़की का विस्तार।

राष्ट्रीय संचार (NATCOM):

NATCOM के उद्देश्यों: भारत की प्रारंभिक राष्ट्रीय संचार (NATCOM) का उद्देश्य व्यापक वैज्ञानिक और तकनीकी आकलन करना है। इसमें मानव निर्मित ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) की सूची तैयार करना, उत्सर्जन के अनुमान में अनिश्चितताओं को कम करना, और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता और अनुकूलन का आकलन करना शामिल है। इसका लक्ष्य इन प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC) के उद्देश्यों के साथ संरेखित करना है।

भागीदारी दृष्टिकोण: इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, भारत एक व्यापक भागीदारी दृष्टिकोण अपनाता है। इसमें अनुसंधान संस्थानों, तकनीकी निकायों, विश्वविद्यालयों, सरकारी विभागों, और गैर-सरकारी/निजी संगठनों के साथ सहयोग शामिल है। यह दृष्टिकोण भारत में विभिन्न क्षेत्रीय और क्षेत्रीय जटिलताओं के कारण महत्वपूर्ण

बायोमास से ऊर्जा की क्षमता: भारत में कृषि और कृषि-उद्योगों से बचे हुए पौधों के पदार्थ से लगभग 25,000 मेगावाट (MW) बिजली उत्पन्न करने की संभावना है। इसे ऊर्जा पौधों की खेती के लिएunused भूमि का उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है।

राष्ट्रीय बायोएनर्जी कार्यक्रम (NBP)

नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक NBP की शुरुआत की है। NBP के तीन भाग हैं:

- Waste to Energy Programme: शहरी, उद्योगिक, और कृषि अपशिष्टों से ऊर्जा बनाना।

- Biomass Programme: ब्रीकेट और पैलेट बनाने का समर्थन करना, और उद्योगों में ऊर्जा उत्पादन के लिए बायोमास (गन्ने के अवशेष को छोड़कर) के उपयोग को बढ़ावा देना।

- Biogas Programme: बायोगैस का उपयोग करने वाले छोटे पावर प्लांट स्थापित करना।

बायो ऊर्जा: बायोएनर्जी जीवित चीजों से बनी नवीकरणीय ऊर्जा है, जिसका उपयोग गर्मी, बिजली या वाहनों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। पौधों के पदार्थों से बने बायोफuels नवीकरणीय ऊर्जा के सबसे तेजी से बढ़ते प्रकारों में से एक हैं।

बायो-ऊर्जा के स्रोत:

- मौजूदा स्रोत: खेतों, जंगलों और शहरी क्षेत्रों से बचे हुए जैविक अवशेष।

- नए स्रोत: अल्पकालिक ऊर्जा फसलों की खेती और सामाजिक वानिकी।

बायो-ऊर्जा के लाभ:

- लागत प्रभावशीलता: इसे शुरू करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती।

- ऊर्जा की उच्च क्षमता: यह बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है।

- कार्बन उत्सर्जन को कम करना: यह हानिकारक उत्सर्जनों को कम करने में मदद करती है।

- रोजगार सृजन: यह लोगों को काम और आय दे सकती है।

- स्थानीय निवेश बनाए रखना: धन देश में ही रहता है।

- अर्थव्यवस्था में योगदान: यह देश की अर्थव्यवस्था में मूल्य जोड़ती है।

- बंजर भूमि का पुनर्जीवित करना: यहunused भूमि को फिर से उपयोगी बनाने में मदद करती है।

जलवायु समानता मॉनिटर:

जलवायु समानता मॉनिटर एक ऑनलाइन डैशबोर्ड की तरह है जो हमें यह जांचने में मदद करता है कि देशों के बीच जलवायु मुद्दों को लेकर कितना न्यायपूर्ण और समान व्यवहार हो रहा है। यह उत्सर्जन, ऊर्जा उपयोग, और संसाधनों जैसे पहलुओं पर नज़र रखता है। यह विभिन्न देशों की जलवायु नीतियों की भी जांच करता है। यह मुख्यतः विकसित देशों (Annex-I Parties) पर ध्यान केंद्रित करता है और यह देखता है कि वे UNFCCC द्वारा निर्धारित नियमों का पालन कैसे कर रहे हैं। यह विकासशील देशों (Non Annex-I Parties) की तुलना के लिए भी जांच करता है।

भारत की जलवायु योजनाएँ:

भारत ने 2013 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC) के 19वें सम्मेलन में अपनी Intended Nationally Determined Contributions (INDC) तैयार करने का निर्णय लिया। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिए था, और इन्हें 21वें COP सत्र से पहले प्रस्तुत करने की अपेक्षा थी।

- स्वैच्छिक लक्ष्य: भारत ने 2020 तक 2005 के स्तर की तुलना में अपने उत्सर्जन की तीव्रता को 20-25% कम करने का स्वैच्छिक लक्ष्य निर्धारित किया।

- प्रगति: स्वच्छ ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली नीतियों के कारण 2005 से 2010 के बीच उत्सर्जन की तीव्रता में 12% की कमी आई।

- मान्यता प्राप्त प्रयास: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने 2014 की अपनी उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट में भारत की प्रगति को मान्यता दी।

INDC में फोकस क्षेत्र:

- सतत जीवनशैली

- स्वच्छ आर्थिक विकास

- GDP की उत्सर्जन तीव्रता को कम करना

- गैर-फॉसिल ईंधन की बिजली बढ़ाना

- कार्बन सिंक (जंगलों) को बढ़ाना

- अनुकूलन प्रयास

- वित्त को जुटाना

- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण

2030 तक के प्रमुख लक्ष्य:

- उत्सर्जन तीव्रता: 2005 के स्तर की तुलना में 33-35% कम करें।

- इलेक्ट्रिक पावर: गैर-फॉसिल ईंधन स्रोतों से 40% क्षमता प्राप्त करें।

- कार्बन सिंक: अधिक जंगल और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5-3 बिलियन टन CO2 समकक्ष जोड़ें।

- अनुकूलन: कृषि, जल संसाधन, हिमालयी क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों, स्वास्थ्य, और आपदा प्रबंधन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक निवेश करें।

- वित्तीय सहायता: कार्यान्वयन के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निधियों की तलाश करें।

- प्रौद्योगिकी पर ध्यान: उन्नत जलवायु प्रौद्योगिकियों और सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास पर काम करें।

भारतीय जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन नेटवर्क (INCCA):

INCCA क्या है? भारतीय जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन नेटवर्क (INCCA) की शुरुआत 2009 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसमें देश भर में 120 से अधिक संस्थानों और 250 वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है।

INCCA का उद्देश्य:

- जलवायु परिवर्तन पर घरेलू अनुसंधान को बढ़ावा देना।

- भारत की जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञता का निर्माण करना।

फोकस क्षेत्र:

- वैज्ञानिक अनुसंधान: मापन, निगरानी, और मॉडलिंग पर आधारित।

- मूल्यांकन: जलवायु परिवर्तन के प्रेरक, निहितार्थ, संवेदनशीलताओं, और अनुकूलन रणनीतियों का मूल्यांकन।

- निर्णय समर्थन: निर्णय लेने में सहायता के लिए प्रणाली तैयार करना।

- क्षमता निर्माण: जलवायु परिवर्तन जोखिमों और अवसरों के प्रबंधन के लिए क्षमताओं को बढ़ाना।

उद्देश्य:

- भारतीय वैज्ञानिकों का एक स्वतंत्र निकाय स्थापित करना।

- वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करना जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को वैश्विक प्रभाव में लाए।

रिपोर्ट और UNFCCC:

रिपोर्ट भारत की राष्ट्रीय संचार (Nat Com) में योगदान करती हैं जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC) के लिए है।

INCCA मूल्यांकन:

- पहला मूल्यांकन - 'भारत: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 2007' (2010): भारत के लिए 2007 में अद्यतन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सूची।

- दूसरा मूल्यांकन - 'जलवायु परिवर्तन और भारत: एक 4x4 मूल्यांकन': 2030 में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करता है।

2030 के लिए भविष्यवाणियाँ:

- गर्म मौसम: औसत तापमान में 2.0 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि।

- वृष्टि में वृद्धि: बारिश के दिनों की संख्या कम, उच्च तीव्रता के साथ।

- चक्रवातीय व्यवधान: कम आवृत्ति लेकिन उच्च तीव्रता और तूफान की वृद्धि के जोखिम।

- समुद्र स्तर की वृद्धि: औसतन 1.3 मिमी/वर्ष।

प्रभाव:

- कृषि: मक्का और चावल की पैदावार में कमी, नारियल और सेब उत्पादन पर भिन्न प्रभाव, मवेशियों पर नकारात्मक प्रभाव।

- ताजे पानी की आपूर्ति: भिन्न जल उपज, बाढ़ और सूखे के बढ़ते जोखिम।

- जंगल और पारिस्थितिक तंत्र: सीमाओं का स्थानांतरण, प्रजातियों का मिश्रण बदलना, आजीविका और जैव विविधता पर प्रभाव।

- मानव स्वास्थ्य: गर्मी के तनाव और बीमारियों से बढ़ती बीमारी और मृत्यु दर, मलेरिया के प्रसारण की खिड़की का विस्तार।

राष्ट्रीय संचार (NATCOM):

NATCOM के उद्देश्य: भारत की प्रारंभिक राष्ट्रीय संचार (NATCOM) का उद्देश्य वैज्ञानिक और तकनीकी मूल्यांकन करना है। इसमें मानव निर्मित ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) की सूची विकसित करना, उत्सर्जन अनुमान में अनिश्चितताओं को कम करना, और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता और अनुकूलन का मूल्यांकन करना शामिल है। इसका लक्ष्य इन प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC) के उद्देश्यों के साथ संरेखित करना है।

भागीदारी दृष्टिकोण:

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, भारत एक व्यापक भागीदारी दृष्टिकोण अपनाता है। इसमें अनुसंधान संस्थानों, तकनीकी निकायों, विश्वविद्यालयों, सरकारी विभागों और गैर सरकारी/निजी संगठनों के साथ सहयोग शामिल है। यह दृष्टिकोण भारत में विभिन्न क्षेत्रीय और क्षेत्रीय जटिलताओं के कारण महत्वपूर्ण है।

कार्यान्वयन और कार्य कार्यक्रम:

पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEF) NATCOM के लिए कार्यान्वयन और निष्पादन एजेंसी है। कार्य कार्यक्रम में 1994 के आधार वर्ष के लिए एक समग्र GHG सूची विकसित करना, सम्मेलन के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख कदमों की पहचान करना, और संवेदनशीलता और अनुकूलन का मूल्यांकन करना शामिल है।

डेटाबेस और इंटरनेट पहुंच:

इस पहल के तहत, एक 'डेटा सेंटर' (DC) स्थापित किया गया है ताकि एक विश्वसनीय और समग्र डेटाबेस बनाया जा सके। यह जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध कराई जाती है, जिससे पारदर्शिता और पहुंच को बढ़ावा मिलता है।

क्षमता संवर्धन:

NATCOM का उद्देश्य भारत की क्षमता को संभावित जलवायु परिवर्तन का जवाब देने के लिए बढ़ाना है। इसमें मध्यम से दीर्घकालिक कार्य योजना के लिए 'लक्षित अनुसंधान प्रस्ताव' तैयार करना शामिल है।

GHG सूची अनुमान:

यह प्रक्रिया ऊर्जा, औद्योगिक प्रक्रियाएं, कृषि, भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन, वानिकी (LULUCF), और अपशिष्ट के लिए सूची तैयार करने से शुरू होती है। सूचीबद्ध गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पेरफ्लोरोकार्बन, और मानव निर्मित स्रोतों से 1994 के आधार वर्ष से सल्फर हेक्साफ्लोराइड शामिल हैं। ऐतिहासिक GHG वृद्धि प्रवृत्तियों का अनुमान IPCC दिशा-निर्देशों के आधार पर लगाया गया है।

दिशानिर्देश और प्रथाएँ:

1996 के IPCC दिशानिर्देशों और अच्छे प्रथाओं के दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करता है कि सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय GHG सूचियों का सटीक अनुमान लगाया जाए।

भारत की नीति संरचना GHG कमी के लिए:

एकीकृत ऊर्जा नीति: भारत की एक व्यापक योजना है जिसे 2006 में स्थापित किया गया है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित नियमों और कानूनों को रेखांकित करती है।

GHG कमी नीति:

इस नीति का ध्यान:

- ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना: सभी क्षेत्रों में ऊर्जा के अधिक प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित करना।

- जन परिवहन पर जोर देना: व्यक्तिगत वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देना।

- नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें बायोफ्यूल शामिल हैं: बायोफ्यूल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग का समर्थन करना।

- परमाणु और जलविद्युत विकास को तेजी से बढ़ाना: परमाणु और जलविद्युत के माध्यम से साफ ऊर्जा के विकास को तेज करना।

- केंद्रित अनुसंधान और विकास (R&D): स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना।

ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2006:

2006 की ग्रामीण विद्युतीकरण नीति ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लाने पर केंद्रित है। इसमें:

- नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना: ऐसे स्थानों पर सौर और पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करना जहां विद्युत ग्रिड से जुड़ना कठिन या महंगा है।

नई और नवीकरणीय ऊर्जा नीति, 2005:

यह नीति 2005 की है और स्थायी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। इसमें:

- नवीकरणीय ऊर्जा का त्वरित कार्यान्वयन: स्थानीय डिजाइन और निर्माण के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को तेज करना।

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006, और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006:

ये नीतियाँ 2006 में स्थापित की गई थीं, जो भारत में पर्यावरण के आकलन और प्रबंधन में सुधार लाने के बारे में हैं। विचार यह है:

- पर्यावरणीय आकलन सुधार: कुछ आर्थिक गतिविधियों के लिए आकलनों और योजनाओं का मूल्यांकन करना आवश्यक है, इससे पहले कि निर्माण शुरू हो। यह सुनिश्चित करता है कि परियोजनाएँ पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ हैं।

मौजूदा स्रोत: विभिन्न स्रोतों जैसे खेतों, जंगलों और शहरी क्षेत्रों से बचे हुए जैविक अवशेष।

- नए स्रोत: तेजी से बढ़ने वाली ऊर्जा फसलों और सामाजिक वानिकी।

- यह मुख्य रूप से विकसित देशों (Annex-I Parties) पर केंद्रित है और यह तुलना करता है कि वे UNFCCC द्वारा निर्धारित नियमों का पालन कितनी अच्छी तरह कर रहे हैं। यह विकासशील देशों (Non Annex-I Parties) की भी तुलना करता है।

- यह वेबसाइट भारत में M.S. स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज बेंगलुरु में बनाई गई थी। स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने भी इसे बनाने में मदद की।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचे सम्मेलन (UNFCCC) की 19वीं सम्मेलन (COP) में 2013 में इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (INDC) तैयार करने का निर्णय लिया। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिए था, और ये योजनाएँ 21वीं COP सत्र से पहले अपेक्षित थीं।

- रिपोर्टें और UNFCCC: रिपोर्टें भारत की राष्ट्रीय संचार (Nat Com) में योगदान करती हैं जो UNFCCC के लिए होती हैं।

भारत की नीति संरचना जो GHG कमी से संबंधित है

एकीकृत ऊर्जा नीति: भारत के पास एक व्यापक योजना है जिसे एकीकृत ऊर्जा नीति कहा जाता है, जिसे 2006 में स्थापित किया गया था, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित नियमों और कानूनों को रेखांकित करती है।

- ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना: सभी क्षेत्रों में ऊर्जा का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना।

- जन परिवहन पर जोर देना: व्यक्तिगत वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देना।

- नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें बायोफ्यूल शामिल हैं: बायोफ्यूल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग का समर्थन करना।

- परमाणु और जल विद्युत विकास को गति देना: परमाणु और जल विद्युत के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा के विकास को तेज करना।

- केंद्रित अनुसंधान और विकास (R&D): स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना।

ग्रामीण विद्युतकरण नीति, 2006: 2006 की ग्रामीण विद्युतकरण नीति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुँचाना है। यह नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर देती है:

- नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना: ऐसे स्थानों पर सौर और पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करना जहाँ बिजली ग्रिड से जुड़ना कठिन या महंगा है।

नई और नवीकरणीय ऊर्जा नीति, 2005: यह नीति, जो 2005 की है, स्थायी और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। यह नवीकरणीय ऊर्जा के त्वरित उपयोग पर जोर देती है:

- नवीकरणीय ऊर्जा का त्वरित कार्यान्वयन: स्थानीय डिज़ाइन और निर्माण के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग तेजी से बढ़ाना।

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006: ये नीतियाँ, जो 2006 में स्थापित की गई थीं, भारत में पर्यावरण का आकलन और प्रबंधन सुधारने के बारे में हैं। इसका विचार है:

- पर्यावरणीय आकलन सुधार: कुछ आर्थिक गतिविधियों को निर्माण शुरू करने से पहले नियामक प्राधिकरणों द्वारा आकलित और योजनाबद्ध आकलनों से गुजरने की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करता है कि परियोजनाएँ पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ हों।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|