शंकर IAS सारांश: अधिनियम और नीतियाँ | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972

- भारत ने अपने संविधान के भीतर पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत की, 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर आयोजित यू.एन. सम्मेलन के बाद, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में चिह्नित किया।

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, अन्य पर्यावरण कानूनों जैसे जल अधिनियम (1974) और वन अधिनियम (1980) के साथ एक महत्वपूर्ण विधायी कदम था।

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 48-A राज्य के कर्तव्य पर जोर देता है कि वह पर्यावरण, जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा और सुधार करे।

- अनुच्छेद 51-A (g) नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें जंगल, झीलें, नदियाँ और वन्यजीव शामिल हैं, की रक्षा और संवर्धन करने का आदेश देता है।

- पर्यावरण संरक्षण भारतीय संविधान में 1976 से एक मौलिक कर्तव्य के रूप में निहित है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972

- यह वन्यजीव कानूनों में एक महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि जंगल और वन्यजीव पहले राज्य के अधिकार क्षेत्र में थे।

- यह अधिनियम सभी राज्यों द्वारा अपनाया गया है, सिवाय जम्मू और कश्मीर के, जिसके पास अपना समान कानून है।

- यह अधिनियम वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक ढांचा प्रदान करता है और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई बार संशोधित किया गया है।

वन्य जीवों के लिए अधिनियम का कारण

- भारत के वन्यजीवों का तेज़ी से ह्रास हो रहा था, यहां तक कि संरक्षित क्षेत्रों जैसे संकट क्षेत्रों और राष्ट्रीय उद्यानों में भी।

- पिछले कानून जैसे जंगली पक्षियों और जानवरों के संरक्षण अधिनियम, 1935, पुरानी और वर्तमान चुनौतियों का समाधान करने में अपर्याप्त थे।

- यह अधिनियम शिकार, व्यापार, टैक्सिडर्मी, और तस्करी सहित वन्यजीवों के ह्रास में योगदान करने वाले विभिन्न कारकों को संबोधित करता है।

अधिनियम के प्रमुख विशेषताएँ

- यह अधिनियम वन्यजीवों को उनकी अस्तित्व के जोखिम के आधार पर शेड्यूल I से V में वर्गीकृत करता है, जिसमें शेड्यूल I के जानवरों को कुल सुरक्षा प्राप्त होती है।

- एक विशेषज्ञ समिति अधिनियम में संशोधनों की निगरानी करती है।

- राज्य सरकारों की उन जंगली जानवरों को वर्मिन घोषित करने की शक्तियाँ काफी हद तक हटा दी गई हैं, और संरक्षित क्षेत्रों के निकट अनिवार्य पशुधन टीकाकरण के लिए प्रावधान जोड़े गए हैं, जो 1991 के संशोधन के बाद से लागू हुए हैं।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A (g) से अपनी शक्ति प्राप्त करता है।

- यह केंद्रीय सरकार को प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए मशीनरी स्थापित करने का अधिकार देता है।

- यह अधिनियम पर्यावरण अपराधों के प्रमाण के लिए नमूनों के संग्रह की अनुमति देता है।

- खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन के लिए विशेष प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई हैं।

- यह "लोकेस स्टैंडी" के नियम को ढीला करता है, जिससे नागरिकों को 60 दिनों के नोटिस अवधि के बाद न्यायालय में जाने की अनुमति मिलती है।

- यह अधिनियम केंद्रीय सरकार को उद्योग संचालन, बंद करने या विनियमन के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार देता है, बिना न्यायालय के आदेश के।

- कठोर दंड में पांच साल तक की जेल, एक लाख रुपये तक का जुर्माना, और लगातार उल्लंघनों के लिए दैनिक दंड शामिल हैं।

- सरकारी अधिकारियों को इस अधिनियम के तहत किए गए कार्यों के लिए छूट दी गई है, और नागरिक न्यायालयों को संबंधित मामलों में अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

- यह अधिनियम असंगत अधिनियमों पर सर्वोच्चता स्थापित करता है।

पारिस्थितिकी संतुलन

- यह अधिनियम पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन, और सभी जीवन रूपों के लिए वायुमंडलीय संतुलन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है।

उद्देश्य

- जैव विविधता और आनुवंशिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राकृतिक वनों को संरक्षित करना।

- मिट्टी के कटाव, उघड़न, बालू के टीलों के विस्तार को रोकना और वनीकरण को बढ़ावा देना।

- वन उत्पादकता में वृद्धि, वन उत्पादन का कुशल उपयोग, और लकड़ी का विकल्प।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 की प्रमुख उपलब्धियां

- वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि।

- स्थानीय समुदायों की वन संरक्षण और प्रबंधन में भागीदारी।

- ईंधन लकड़ी, चारा, और छोटे वन उत्पादों की ग्रामीण और जनजातीय आवश्यकताओं को पूरा करना।

- पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन में योगदान।

जैव विविधता अधिनियम, 2002

यह अधिनियम 1992 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन (CBD) के उद्देश्यों से प्रेरित है।

- जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का स्थायी उपयोग, और लाभों का उचित और समान वितरण सुनिश्चित करना।

उद्देश्य

- जैव विविधता का संरक्षण।

- इसके घटकों का स्थायी उपयोग।

- आनुवंशिक संसाधनों से लाभों का उचित और समान वितरण।

संरचना

- तीन-स्तरीय विनियमन जिसमें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA), राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB), और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMC) शामिल हैं।

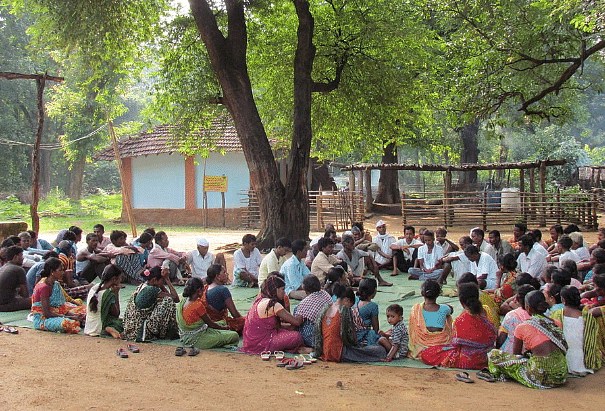

अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों का अधिकार अधिनियम, 2006

वन अधिकार अधिनियम, 2006 भारत में वंचित वन अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए प्रावधान करता है, जिसमें वन भूमि में कृषि भूमि के लिए व्यक्तिगत अधिकार और सामुदायिक संपत्ति संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार शामिल हैं। यह अधिनियम संरक्षण और आजीविका के अधिकारों को एकीकृत करता है।

- वन अधिकार अधिनियम, 2006 भारत में वंचित वन अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए प्रावधान करता है, जिसमें वन भूमि में कृषि भूमि के लिए व्यक्तिगत अधिकार और सामुदायिक संपत्ति संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार शामिल हैं।

FRA एक संभावित उपकरण है

- स्थानीय स्वशासन को सशक्त और मजबूत करने के लिए।

- लोगों की आजीविका सुरक्षा के मुद्दों को संबोधित करने के लिए।

- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए।

प्राकृतिक संसाधन

- क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी MoTA है।

- यह आदिवासी और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लिए लागू है।

- अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता, बशर्ते कि वे 13.12.2005 से पहले कम से कम तीन पीढ़ियों से मुख्य रूप से वन या वन भूमि पर निवास करते और अपनी वैध आजीविका के लिए उस पर निर्भर रहते हैं।

- वन भूमि पर अधिकारों की मान्यता की अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर है।

- राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को अधिकारों की मान्यता में शामिल किया गया है।

- गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर पारंपरिक रूप से एकत्रित छोटे वन उत्पादों को एकत्र करने, उपयोग करने और निपटाने के लिए स्वामित्व तक पहुंच की मान्यता।

- अधिनियम सरकारी प्रावधानों के तहत वन भूमि के विभिन्न उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने से संबंधित वन अधिकार प्रदान करता है।

- अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकार विरासती होंगे लेकिन हस्तांतरित या बेचे नहीं जा सकेंगे।

- पहचान और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक वन भूमि से निष्कासन या हटाने की अनुमति नहीं है।

- ग्राम सभा को व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है।

ग्रीन हाईवे नीति, 2015

भारत में कुल 46.99 लाख किमी सड़क की लंबाई है, जिसमें 96214 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं, जो लगभग 40% यातायात भार वहन करते हैं।

- समुदाय की भागीदारी के साथ पारिस्थितिकी के अनुकूल राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित करने का दृष्टिकोण, जिसमें किसान, NGO, निजी क्षेत्र, संस्थान, सरकारी एजेंसियां और वन विभाग शामिल हैं।

- उद्देश्य: वायु प्रदूषण और धूल के प्रभावों को कम करना, मिट्टी के क्षरण को रोकना और आने वाले वाहनों की चमक को कम करना।

ISRO का भुवन

- पेड़ लगाने में समुदाय की भागीदारी रोजगार उत्पन्न करती है।

- सभी राजमार्ग परियोजनाओं की कुल लागत का 1% राजमार्ग वृक्षारोपण और रखरखाव के लिए आवंटित किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं।

- जिम्मेदारियों के बारे में प्रावधान स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं।

- वृक्षारोपण की स्थिति की निगरानी ISRO के भुवन और GAGAN उपग्रह प्रणाली का उपयोग करके की गई है।

- ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित हाईवे जैव विविधता को बनाए रखते हैं, प्राकृतिक आवास को पुनः उत्पन्न करते हैं, और हितधारकों को लाभ पहुंचाते हैं।

रासायनिक सुरक्षा

सरकार ने देश में रासायनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए Manufacture, Storage, and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989 और Chemical Accidents (Emergency Planning, Preparedness and Response) Rules, 1996 को अधिसूचित किया।

- महत्वपूर्ण दुर्घटना खतरे (MAH) इकाई की पहचान के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

- MAH इकाई वाले जिलों के लिए एक ऑफ-साइट आपातकालीन योजना की आवश्यकता है।

- देश में 1,861 MAH इकाइयां हैं, जो 303 जिलों में स्थित हैं।

निष्कर्ष: वन अधिकार अधिनियम और ग्रीन हाईवे नीति जैसे कानून और नीतियाँ न केवल वन अधिकारों की रक्षा करती हैं, बल्कि पारिस्थितिकी और स्थानीय आजीविका के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

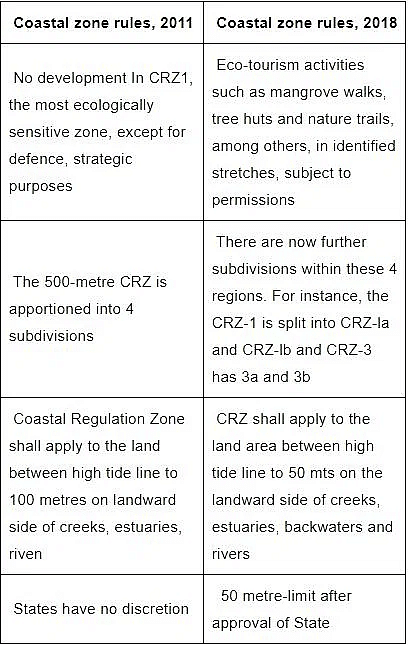

किनारे का नियमन क्षेत्र, 2011

1991 के अधिसूचना में, CRZ क्षेत्र को CRZ-I (पारिस्थितिकीय संवेदनशील), CRZ-II (निर्मित क्षेत्र), CRZ-III (ग्रामीण क्षेत्र), और CRZ-IV (जल क्षेत्र) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 2011 की अधिसूचना उपरोक्त वर्गीकरण को बनाए रखती है, जिसमें CRZ-IV को शामिल किया गया है, जो जल क्षेत्रों को क्षेत्रीय जल और ज्वारीय प्रभाव वाले जल निकायों तक कवर करता है। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एक अलग मसौदा द्वीप संरक्षण क्षेत्र अधिसूचना जारी की गई है।

लक्षद्वीप में किनारे के नियमन क्षेत्र, 2011 के महत्वपूर्ण प्रावधान

- कम ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच के क्षेत्र को विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के तहत संरक्षण के लिए पेश किया गया है।

- पारिस्थितिकी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत संरक्षित क्षेत्र में कोरल और मैंग्रोव आवास, कछुए के घोंसले, समुद्री घास के बिस्तर आदि शामिल हैं।

- CRZ के विभिन्न क्षेत्रों में विकास गतिविधियों के संबंध में प्रतिबंध और अनुमतियाँ परिभाषित की गई हैं।

CRZ में अनुमत और प्रतिबंधित गतिविधियाँ

- CRZ-I, CRZ-II, CRZ-III, और CRZ-IV को विशेष गतिविधियों के साथ वर्गीकृत किया गया है, जो प्रत्येक क्षेत्र में अनुमत और प्रतिबंधित हैं।

- विकास गतिविधियों को पर्यावरणीय संवेदनशीलता और सामाजिक प्रभावों के आधार पर नियंत्रित किया जाता है।

- निर्माण, अपशिष्ट निपटान, और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित नियमों को स्पष्ट किया गया है।

CRZ अधिसूचना, 2018 और इसके महत्वपूर्ण विशेषताएँ

- यह अधिसूचना तटीय समुदायों की आकांक्षाओं के साथ मेल खाती है जबकि कमजोर जनसंख्या के कल्याण को सुनिश्चित करती है।

- यह उन निवासियों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है जो आरक्षित क्षेत्रों में रहते हैं और संरक्षण के सिद्धांतों के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।

- CRZ मंजूरी प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, CRZ-II और CRZ-III परियोजनाओं के लिए राज्य स्तर पर शक्तियों को सौंपा गया है।

द्वीप संरक्षण क्षेत्र अधिसूचना, 2011

- अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के जैव विविधता से समृद्ध द्वीपों का प्रबंधन करने के लिए एक अलग अधिसूचना की आवश्यकता है।

- उद्देश्य में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना, तटीय क्षेत्रों का संरक्षण करना, और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सतत विकास को बढ़ावा देना शामिल है।

किनारे का नियमन क्षेत्र, 2011, और इसके बाद की अधिसूचनाएँ तटीय और द्वीप क्षेत्रों में पर्यावरणीय संरक्षण और सतत विकास के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं, जैव विविधता की रक्षा करते हुए स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं का समाधान करती हैं।

लक्षद्वीप

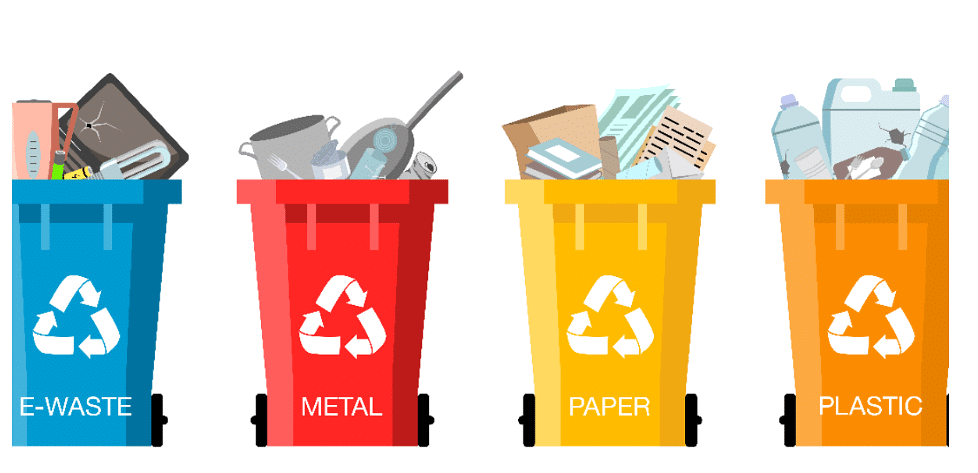

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

भारत में हर साल 62 मिलियन टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट, और ई-अपशिष्ट शामिल हैं।

भारतीय शहरों में प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पन्न होना 200 से 600 ग्राम प्रति दिन के बीच होता है।

केवल लगभग 75-80% नगरपालिका अपशिष्ट एकत्र किया जाता है, और केवल 22-28% का प्रसंस्करण और उपचार किया जाता है।

ये नियम नगरपालिका क्षेत्रों के बाहर विभिन्न शहरी क्षेत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों तक विस्तारित होते हैं।

अपशिष्ट का स्रोत पृथक्करण अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति, पुन: उपयोग, और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य किया गया है।

प्लास्टिक अपशिष्ट

समय सीमा

- 5 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले स्थानीय निकायों द्वारा पुराने अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं को अपग्रेड करना।

- विशिष्ट समय सीमा के भीतर स्वच्छता लैंडफिल और पुराने डंप साइटों की जैव-उपचार की स्थापना।

अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों के कर्तव्य

- अपशिष्ट को तीन अलग-अलग धारा में विभाजित और संग्रहित करना: जैव-अपघटित, गैर-जैव-अपघटित, और खतरनाक।

- अपशिष्ट संग्रहकों को उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना और फेंकने तथा गैर-पृथक्करण के लिए स्पॉट जुर्माना का सामना करना।

शहरी विकास मंत्रालय के कर्तव्य

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीतियों और रणनीतियों का निर्माण करना, जिसमें अपशिष्ट-से-ऊर्जा पहलों को शामिल करना।

- स्थानीय निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन, परियोजना वित्तपोषण, और क्षमता निर्माण प्रदान करना।

कंपोस्ट के विपणन और उपयोग को बढ़ावा देना

- कृषि में कंपोस्ट के उपयोग को प्रोत्साहित करना, गुणवत्ता मानकों को स्थापित करना और इसके उत्पादन की सुविधा प्रदान करना।

अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देना

- ऊर्जा मंत्रालय अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों से उत्पन्न ऊर्जा के लिए टैरिफ को नियंत्रित करता है।

- उद्योगों को अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और इसके प्रमुख विशेषताएँ

- खतरनाक अपशिष्ट को परिभाषित करता है और इसे अन्य अपशिष्टों से अलग करता है, जो पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग के लिए संसाधन के रूप में मान्यता प्राप्त करते हैं।

- अपशिष्ट प्रबंधन पदानुक्रम को शामिल करता है जो रोकथाम, न्यूनतमकरण, पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति, और सुरक्षित निपटान पर जोर देता है।

- अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए खतरनाक अपशिष्ट के सह-प्रसंस्करण की अनुमति देता है।

- राज्य सरकारों को खतरनाक और अन्य अपशिष्टों का पर्यावरण-सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित करने का आदेश देता है।

खतरनाक और अन्य अपशिष्ट संशोधन नियम, 2019

- देश में ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध लगाता है।

- रेशमी अपशिष्ट के निर्यातकों को निर्यात के लिए अनुमति की आवश्यकता से छूट देता है।

- भारत से निर्यातित दोषपूर्ण विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक असेंबलियों और घटकों को बिना अनुमति के वापस आयात करने की अनुमति देता है।

- जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण स्वीकृति से मुक्त उद्योगों को यदि अपशिष्ट का सही प्रबंधन किया जाए तो खतरनाक अपशिष्ट नियमों के तहत अधिकृत करने से भी छूट दी जाती है।

ये नियम अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करने, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने, और ठोस एवं खतरनाक अपशिष्टों के प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।

निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

ये नियम सभी संस्थाओं पर लागू होते हैं जो निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न करती हैं।

अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों की जिम्मेदारियाँ

- अपशिष्ट को विभाजित करें और इसे निर्दिष्ट संग्रह केंद्रों या अधिकृत प्रसंस्करण सुविधाओं में जमा करें।

- यातायात रुकावट या सार्वजनिक असुविधा को रोकने के लिए अपशिष्ट को बिखेरने से बचें।

- बड़े उत्पन्न करने वालों को एक अपशिष्ट प्रबंधन योजना जमा करनी चाहिए और किसी भी निर्माण, विध्वंस, या पुनर्निर्माण कार्य शुरू करने से पहले अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

- अपशिष्ट को चार श्रेणियों में विभाजित करें: कंक्रीट, मिट्टी, स्टील, लकड़ी और प्लास्टिक, ईंटें, और मोर्टार।

सेवा प्रदाताओं और ठेकेदारों के कर्तव्य

- सूचना के छह महीने के भीतर एक व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन योजना विकसित करें।

- स्थानीय अधिकारियों के साथ परामर्श में सभी निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को हटा दें।

क्रियान्वयन की समय सीमा:

मुख्य शहरों को जनसंख्या के आकार के आधार पर निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रसंस्करण और निपटान सुविधाएं आयोगित करनी चाहिए।

स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ:

- अपने अधिकार क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करें।

- नगरपालिका और सरकारी अनुबंधों में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट से बने सामग्रियों के उपयोग को अनिवार्य करें।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

ये नियम स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन को कवर करते हैं।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट में मानव और पशु शारीरिक अपशिष्ट, उपचार उपकरण और स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली सामग्रियां शामिल हैं।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रमुख विशेषताएं:

- नियमों का विस्तार विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों को शामिल करने के लिए किया गया है।

- निर्धारित समय सीमा के भीतरCertain प्रकार के प्लास्टिक बैग और दस्ताने का चरणबद्ध रूप से समाप्त करना।

- प्रयोगशाला अपशिष्ट का पूर्व-उपचार और सही अपशिष्ट निपटान के लिए बार-कोड प्रणाली का कार्यान्वयन।

- इंसीनरेटरों के लिए कड़े मानक और प्रदूषकों के लिए उत्सर्जन सीमा।

- अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के लिए अधिकृत प्रक्रियाओं को सरल बनाना।

- सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं के लिए राज्य सरकारों को भूमि प्रदान करने की आवश्यकता।

- उपचार सुविधाओं के संचालकों को समय पर अपशिष्ट संग्रह सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए प्रशिक्षण संचालित करना चाहिए।

संशोधन नियम, 2018:

- निर्धारित समय सीमा के भीतरCertain प्रकार के प्लास्टिक बैग और दस्ताने का और अधिक चरणबद्ध रूप से समाप्त करना।

- स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने का अनिवार्य करना।

- जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कुशलता से बारकोडिंग और जीपीएस प्रणाली का परिचय।

ये नियम और संशोधन निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

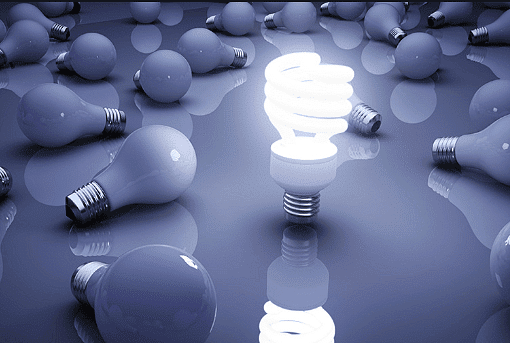

ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

ई-अपशिष्ट का वार्षिक उत्पादन 17 लाख टन है, जिसमें 5% की वार्षिक वृद्धि होती है।

निर्माताओं के लिए विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (EPR) का परिचय, जिससे उन्हें ई-अपशिष्ट संग्रह और विनिमय के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।

प्रमुख विशेषताएँ

- निर्माता, डीलर, पुनर्स्थापना करने वाला, और उत्पादक जिम्मेदारी संगठन (PRO) को अतिरिक्त भागीदारों के रूप में शामिल किया गया है।

- नियमों का विस्तार विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (EEE) के घटकों, उपभोक्ताओं, स्पेयर, और भागों को शामिल करने के लिए किया गया है।

- संवेदनशील फ्लोरोसेंट लैंप (CFL) और अन्य पारा-containing लैंप को शामिल किया गया है।

- ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कुशलता से संग्रह तंत्रों जैसे संग्रह केंद्र, वापस लेने वाले सिस्टम आदि को अपनाया गया है।

PRO, ई-अपशिष्ट विनिमय, ई-रिटेलर, और EPR कार्यान्वयन के लिए जमा रिफंड योजना की स्थापना के लिए प्रावधान।

- CPCB द्वारा अखिल भारतीय EPR प्राधिकरण का परिचय।

- EPR के तहत ई-अपशिष्ट के लिए चरणबद्ध संग्रह लक्ष्य, जो वर्षों के साथ बढ़ रहे हैं।

- अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन के लिए जमा रिफंड योजना का परिचय।

- निर्माताओं को निर्माण प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न ई-अपशिष्ट को एकत्र करने की जिम्मेदारी होती है।

- ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उचित उपायों के लिए डीलरों, पुनर्स्थापना करने वालों, और राज्य सरकारों को जिम्मेदारियों का आवंटन।

- परिवहन दिशानिर्देश, दायित्व प्रावधान, और शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों का परिचय।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

प्लास्टिक अपशिष्ट का दैनिक उत्पादन 15,000 टन है, जिसमें से केवल 9,000 टन एकत्र किया जाता है और संसाधित किया जाता है।

सामान्य प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में सुधार पर जोर दिया गया है, न कि समग्र प्रतिबंध लागू करने पर।

प्रमुख विशेषताएँ

- प्लास्टिक कैरी बैग और शीट्स की न्यूनतम मोटाई में वृद्धि करना ताकि पुनर्चक्रण को सुगम बनाया जा सके।

- सड़क निर्माण या ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग को बढ़ावा देना।

- ग्राम पंचायतों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में नियमों का विस्तार करना।

- अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों की जिम्मेदारी का परिचय देना, जिसमें पृथक्करण और शुल्क का भुगतान करना शामिल है।

- कार्यक्रम आयोजकों को कार्यक्रमों के दौरान उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार बनाना।

- नियमों में प्लास्टिक शीट पैकेजिंग का समावेश।

ग्राम पंचायतों

- निर्माताओं और ब्रांड मालिकों की जिम्मेदारियों के साथ विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (EPR) का परिचय।

- प्लास्टिक उत्पादों के पंजीकरण और निगरानी के लिए SPCBs के संबंध में आवश्यकताएँ।

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए खुदरा विक्रेताओं और स्ट्रीट विक्रेताओं को जिम्मेदारियों का आवंटन।

- निर्माताओं और ब्रांड मालिकों के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्रार की स्थापना।

- दो वर्षों के भीतर गैर-पुनर्चक्रणीय मल्टी-लेयर प्लास्टिक का चरणबद्ध रूप से समाप्त करना।

जलाशयों (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017

स्थानीय संरक्षण प्रयासों के लिए राज्य सरकारों को जलाशय प्रबंधन का विकेंद्रीकरण।

CWRA को राष्ट्रीय जलाशय समिति के साथ प्रतिस्थापित करना।

जलाशयों में अतिक्रमण, अपशिष्ट डालना, और अव्यवस्थित अपशिष्ट का निर्वहन निषिद्ध है।

संरक्षण उस सिद्धांत पर आधारित है जिसे जलाशय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित "समझदारी से उपयोग" कहा जाता है।

जलाशयों की कमी

- कुछ जलाशयों को परिभाषा से बाहर करने से प्रभावी प्रबंधन में कमी हो सकती है।

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विवेकाधीनता के कारण जलाशयों की परिभाषा और संरक्षण में असमानता।

- राष्ट्रीय हरित न्यायालय के लिए अपील प्रावधान की अनुपस्थिति।

- जलाशयों में अपशिष्ट डालने की समाप्ति के लिए कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं।

- जलाशय के पुनर्स्थापन के लिए जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2011) के निर्णय के साथ असंगति।

- प्रभावी संरक्षण के लिए जलाशय पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता को बनाए रखने पर जोर।

खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और इसके प्रमुख विशेषताएँ

- खतरनाक अपशिष्ट को परिभाषित करता है और इसे अन्य अपशिष्टों से अलग करता है, जिसमें बाद वाले को पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग के लिए संसाधन के रूप में मान्यता दी गई है।

- अपशिष्ट प्रबंधन की हिरार्की को शामिल करता है, जो रोकथाम, न्यूनतमकरण, पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति, और सुरक्षित निपटान पर जोर देता है।

- अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए खतरनाक अपशिष्ट के सह-प्रसंस्करण की व्यवस्था करता है।

- राज्य सरकारों को पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करने का आदेश देता है।

खतरनाक और अन्य अपशिष्ट संशोधन नियम, 2019

- देश में ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट का आयात प्रतिबंधित करता है।

- रेशमी अपशिष्ट के निर्यातकों को निर्यात के लिए अनुमति की आवश्यकता से छूट देता है।

- भारत से निर्यातित दोषपूर्ण इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक असेंबली और घटकों को बिना अनुमति के वापस आयात करने की अनुमति देता है।

- जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण की सहमति से छूट प्राप्त उद्योगों को खतरनाक अपशिष्ट नियमों के तहत प्राधिकरण से भी छूट दी गई है, यदि अपशिष्ट प्रबंधन उचित रूप से किया जाए।

निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

- ये नियम सभी संस्थाओं पर लागू होते हैं जो निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं।

- अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं की जिम्मेदारियाँ:

- अपशिष्ट को वर्गीकृत करें और इसे निर्धारित संग्रह केंद्रों या अधिकृत प्रसंस्करण सुविधाओं में जमा करें।

- यातायात में रुकावट या सार्वजनिक असुविधा से बचने के लिए अपशिष्ट को बिखेरने से रोकें।

- बड़े उत्पन्नकर्ताओं को निर्माण, विध्वंस, या पुनः मॉडलिंग कार्य प्रारंभ करने से पहले अपशिष्ट प्रबंधन योजना प्रस्तुत करनी होगी और अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

- अपशिष्ट को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करें: कंक्रीट, मिट्टी, स्टील, लकड़ी और प्लास्टिक, ईंटें, और मोर्टार।

- सेवा प्रदाताओं और ठेकेदारों की जिम्मेदारियाँ:

- सूचना के छह महीने के भीतर एक व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन योजना विकसित करें।

- स्थानीय अधिकारियों के साथ परामर्श करके सभी निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को हटा दें।

- क्रियान्वयन के लिए समयसीमा: प्रमुख शहरों को जनसंख्या के आकार के आधार पर निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रसंस्करण और निपटान सुविधाएँ कमीशन करनी चाहिए।

- स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ: अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करें।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

- ये नियम स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन को कवर करते हैं।

- जैव चिकित्सा अपशिष्ट में मानव और पशु शारीरिक अपशिष्ट, उपचार उपकरण, और स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली सामग्रियाँ शामिल हैं।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- नियमों का विस्तार विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों तक किया गया है जो अस्पतालों के अलावा हैं।

- निश्चित समय सीमा के भीतर कुछ प्रकार के प्लास्टिक बैग और दस्ताने का चरणबद्ध निस्तारण।

- प्रयोगशाला अपशिष्ट का पूर्व-उपचार और उचित अपशिष्ट निपटान के लिए बार-कोड प्रणाली का कार्यान्वयन।

- इंसीनरेटरों के लिए कठोर मानक और प्रदूषकों के लिए उत्सर्जन सीमाएँ।

- अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के लिए प्राधिकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाना।

- राज्य सरकारों के लिए सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं के लिए भूमि प्रदान करने की आवश्यकता।

ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

- ई-अपशिष्ट का वार्षिक उत्पादन 17 लाख टन है, जिसमें 5% वार्षिक वृद्धि हो रही है।

- निर्माताओं के लिए विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (EPR) की शुरुआत, जिससे उन्हें ई-अपशिष्ट संग्रह और विनिमय के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- निर्माता, विक्रेता, नवीनीकरण करने वाले, और उत्पादक जिम्मेदारी संगठन (PRO) को अतिरिक्त हितधारकों के रूप में शामिल करना।

- नियमों का विस्तार इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (EEE) के घटकों, उपभोग्य सामान, स्पेयर पार्ट्स, और भागों को शामिल करने के लिए किया गया है।

- संक्षिप्त फ्लोरोसेंट लैंप (CFL) और अन्य पारा युक्त लैंप शामिल करना।

- ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संग्रह तंत्र जैसे संग्रह केंद्र, वापस लेने की प्रणाली आदि को अपनाना।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

- प्रति दिन 15,000 टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 9,000 टन एकत्रित और संसाधित किया जाता है।

- सार्वजनिक प्रतिबंधों के बजाय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में सुधार पर जोर दिया गया है।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- प्लास्टिक कैरी बैग और चादरों की न्यूनतम मोटाई में वृद्धि, जिससे पुनर्चक्रण को सुविधा मिले।

- सड़क निर्माण या ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग को बढ़ावा देना।

- ग्राम पंचायतों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में नियमों का विस्तार किया गया है।

- अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के लिए अपशिष्ट वर्गीकरण और शुल्क भुगतान की जिम्मेदारी का परिचय।

- कार्यक्रम आयोजकों को आयोजनों के दौरान उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।

जलीय क्षेत्रों (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017

- जलीय क्षेत्रों के प्रबंधन का विकेंद्रीकरण राज्य सरकारों को स्थानीय संरक्षण प्रयासों के लिए।

- CWRA के स्थान पर राष्ट्रीय जलीय समिति का निर्माण।

- जलीय क्षेत्रों में अतिक्रमण, अपशिष्ट डालने, और अप्रयुक्त अपशिष्ट के निर्वहन पर प्रतिबंध।

- संरक्षण जलीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण उपयोग के सिद्धांत पर आधारित है।

कमियाँ

- कुछ जलीय क्षेत्रों को परिभाषा से बाहर करने से प्रबंधन प्रभावहीन हो सकता है।

- राज्य/संघ क्षेत्र की विवेकाधीनता के कारण जलीय क्षेत्रों की परिभाषा और संरक्षण में एकरूपता का अभाव।

- राष्ट्रीय हरित न्यायालय के लिए अपील प्रावधान का अभाव।

- जलीय क्षेत्रों में अपशिष्ट डालने के लिए चरणबद्ध समाप्ति के लिए कोई निर्दिष्ट समयसीमा नहीं।

- जलीय क्षेत्रों की पुनर्स्थापना के लिए जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2011) के फैसले के साथ असंगति।

- प्रभावी संरक्षण के लिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता का संरक्षण।

अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों की जिम्मेदारियाँ

- अपशिष्ट को अलग करें और इसे निर्धारित संग्रह केंद्रों या अधिकृत प्रसंस्करण सुविधाओं में जमा करें।

- यह सुनिश्चित करें कि अपशिष्ट न फैलाया जाए ताकि यातायात में बाधा न आए या सार्वजनिक असुविधा न हो।

- बड़े उत्पन्नकर्ताओं को अपशिष्ट प्रबंधन योजना प्रस्तुत करनी होगी और किसी भी निर्माण, विध्वंस, या नवीनीकरण के कार्य प्रारंभ करने से पहले अनुमतियाँ प्राप्त करनी होंगी।

- अपशिष्ट को चार श्रेणियों में विभाजित करें: कंक्रीट, मिट्टी, स्टील, लकड़ी और प्लास्टिक, ईंटें, और मोर्टार।

निर्माण अपशिष्ट

सेवा प्रदाताओं और ठेकेदारों के कर्तव्य

- सूचना मिलने के छह महीने के भीतर एक व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन योजना विकसित करें।

- स्थानीय अधिकारियों के परामर्श से सभी निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को हटा दें।

क्रियान्वयन का समय सीमा:

- बड़े शहरों को जनसंख्या के आकार के आधार पर निर्धारित समय सीमाओं के भीतर प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं की कमीशन करना होगा।

स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ:

- अपने क्षेत्राधिकार के भीतर निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करें।

- नगरपालिका और सरकारी अनुबंधों में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट से बने सामग्रियों के उपयोग का आदेश दें।

जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

- ये नियम स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से उत्पन्न जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के प्रबंधन को कवर करते हैं।

- जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट में मानव और पशु शारीरिक अपशिष्ट, उपचार उपकरण, और स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली सामग्री शामिल हैं।

विशेषताएँ:

- अस्पतालों से परे विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों को शामिल करने के लिए नियमों का विस्तार।

- निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ प्रकार के प्लास्टिक बैग और दस्तानों का चरणबद्ध निष्कासन।

- प्रयोगशाला अपशिष्ट का पूर्व-उपचार और उचित अपशिष्ट निपटान के लिए बार-कोड प्रणाली का कार्यान्वयन।

- इंसीनरेटरों के लिए कठोर मानक और प्रदूषकों के लिए उत्सर्जन सीमा।

- अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के लिए अधिकृत करने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

- राज्य सरकारों को सामान्य जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट उपचार सुविधाओं के लिए भूमि प्रदान करने की आवश्यकता।

उपचार सुविधाओं के ऑपरेटरों को समय पर अपशिष्ट संग्रह सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना होगा।

संशोधन नियम, 2018:

- एक सेट समय सीमा के भीतर विशिष्ट प्रकार के प्लास्टिक बैग और दस्तानों का और अधिक चरणबद्ध निष्कासन।

- स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने का आदेश।

- जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के कुशल प्रबंधन के लिए बारकोडिंग और जीपीएस सिस्टम का परिचय।

ये नियम और संशोधन निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट और जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट के प्रबंधन को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के उद्देश्य से हैं, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

- ई-अपशिष्ट का वार्षिक उत्पादन 17 लाख टन है जिसमें 5% की वार्षिक वृद्धि हो रही है।

- उत्पादकों के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR) की शुरुआत, जिससे उन्हें ई-अपशिष्ट संग्रह और विनिमय के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।

विशेषताएँ:

- निर्माता, विक्रेता, मरम्मतकर्ता, और उत्पादक जिम्मेदारी संगठन (PRO) को अतिरिक्त हितधारकों के रूप में शामिल करना।

- इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (EEE) के घटकों, उपभोग्य सामान, स्पेयर और भागों को नियमों में शामिल करना।

- संक्षिप्त फ्लोरेसेंट लैंप (CFL) और अन्य पारा युक्त लैंप को शामिल करना।

- ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संग्रह तंत्रों जैसे संग्रह केंद्रों, वापस लेने की प्रणालियों, आदि का अपनाना।

कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप

- PRO, ई-अपशिष्ट विनिमय, ई-रिटेलर, EPR कार्यान्वयन के लिए डिपॉजिट रिफंड स्कीम की स्थापना का प्रावधान।

- CPCB द्वारा पैन इंडिया EPR प्राधिकरण की शुरुआत।

- EPR के तहत ई-अपशिष्ट के लिए चरणबद्ध संग्रह लक्ष्यों की वृद्धि।

- अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन के लिए डिपॉजिट रिफंड स्कीम का परिचय।

- निर्माताओं को उत्पादन प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न ई-अपशिष्ट को एकत्र करने की जिम्मेदारी दी गई है।

- सही ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विक्रेताओं, मरम्मतकर्ताओं, और राज्य सरकारों को जिम्मेदारियां दी गई हैं।

- परिवहन दिशानिर्देश, जिम्मेदारी प्रावधान, और शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों का परिचय।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

- प्लास्टिक अपशिष्ट का दैनिक उत्पादन 15,000 टन है, जिसमें से केवल 9,000 टन एकत्र और संसाधित किया जाता है।

- समग्र प्रतिबंध लगाने के बजाय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में सुधार पर जोर।

विशेषताएँ:

- प्लास्टिक कैरी बैग और शीट्स की न्यूनतम मोटाई में वृद्धि ताकि पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिल सके।

- सड़क निर्माण या ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग को बढ़ावा देना।

- ग्रामीण क्षेत्रों में नियमों का विस्तार, जिसमें ग्राम पंचायतें कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

- अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों के लिए अलगाव और शुल्क भुगतान की जिम्मेदारी का परिचय।

- इवेंट आयोजकों को आयोजनों के दौरान उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार बनाना।

- नियमों में प्लास्टिक शीट पैकेजिंग को शामिल करना।

ग्राम पंचायतें

- उत्पादकों और ब्रांड मालिकों के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR) का परिचय।

- SPCBs के लिए प्लास्टिक उत्पादों के पंजीकरण और निगरानी के संबंध में आवश्यकताएँ।

- सही प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए खुदरा विक्रेताओं और सड़क विक्रेताओं को जिम्मेदारियों का आवंटन।

- उत्पादकों और ब्रांड मालिकों के लिए एक केंद्रीय रजिस्टर की स्थापना।

- दो वर्षों के भीतर गैर-पुनर्नवीनीकरण बहु-परत प्लास्टिक का चरणबद्ध निष्कासन।

जलीय क्षेत्र (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017

- स्थानीय संरक्षण प्रयासों के लिए राज्य सरकारों को जलीय क्षेत्र प्रबंधन का विकेंद्रीकरण।

- CWRA के स्थान पर राष्ट्रीय जलीय क्षेत्र समिति का गठन।

- जलीय क्षेत्रों में अतिक्रमण, अपशिष्ट डंपिंग, और अप्रक्रिय अपशिष्ट के निर्वहन पर प्रतिबंध।

- संरक्षण का आधार जलीय क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा निर्धारित बुद्धिमान उपयोग के सिद्धांत पर आधारित है।

कमियाँ:

- कुछ जलीय क्षेत्रों को परिभाषा से बाहर रखने से प्रभावी प्रबंधन में कमी हो सकती है।

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विवेकाधीनता के कारण जलीय क्षेत्रों की परिभाषा और संरक्षण में असमानता।

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील की कोई व्यवस्था नहीं।

- जलीय क्षेत्रों में अपशिष्ट डंपिंग को चरणबद्ध निष्कासन के लिए कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं।

- जलीय क्षेत्रों के पुनर्स्थापन के लिए जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2011) के निर्णय के साथ असंगति।

- प्रभावी संरक्षण के लिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता के संरक्षण पर जोर।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

ये नियम स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन को कवर करते हैं।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट में मानव और पशु शारीरिक अपशिष्ट, उपचार उपकरण, और स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली सामग्री शामिल हैं।

विशेषताएँ:

- नियमों का विस्तार विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों को शामिल करने के लिए किया गया है, जो अस्पतालों से परे हैं।

- निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ प्रकार के प्लास्टिक बैग और दस्ताने का चरणबद्ध समाप्ति।

- प्रयोगशाला अपशिष्ट का पूर्व-उपचार और उचित अपशिष्ट निपटान के लिए बार-कोड प्रणाली का कार्यान्वयन।

- इंसिनरेटरों के लिए कठोर मानक और प्रदूषकों के लिए उत्सर्जन सीमा।

- अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के लिए प्राधिकरण प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

- राज्य सरकारों को सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं के लिए भूमि प्रदान करने की आवश्यकता।

- उपचार सुविधाओं के संचालकों को समय पर अपशिष्ट संग्रह सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना आवश्यक है।

संशोधन नियम, 2018:

- निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ प्रकार के प्लास्टिक बैग और दस्ताने का आगे चरणबद्ध समाप्ति।

- स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने की अनिवार्यता।

- जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बारकोडिंग और GPS प्रणाली का परिचय।

ये नियम और संशोधन निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन को प्रभावी ढंग से विनियमित करने का लक्ष्य रखते हैं, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

ई-वेस्ट प्रबंधन नियम, 2016

ई-वेस्ट का वार्षिक उत्पादन 17 लाख टन है, जो 5% वार्षिक वृद्धि के साथ है।

उत्पादकों के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR) का परिचय, जिससे उन्हें ई-वेस्ट संग्रह और विनिमय के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

विशेषताएँ:

- निर्माता, डीलर, पुनर्निर्माता, और उत्पादक जिम्मेदारी संगठन (PRO) को अतिरिक्त हितधारकों के रूप में शामिल करना।

- इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (EEE) के घटकों, उपभोक्ताओं, स्पेयर पार्ट्स को नियमों में शामिल करना।

- कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (CFL) और अन्य पारा युक्त लैंप को शामिल करना।

- ई-वेस्ट प्रबंधन के लिए संग्रह केंद्र, वापस लेने की प्रणाली आदि जैसे संग्रह तंत्र अपनाना।

- PRO, ई-वेस्ट विनिमय, ई-रिटेलर, EPR कार्यान्वयन के लिए जमा पुनर्भुगतान योजना स्थापित करने का प्रावधान।

- CPCB द्वारा पैन इंडिया EPR प्राधिकरण का परिचय।

- EPR के तहत ई-वेस्ट के लिए चरणबद्ध संग्रह लक्ष्य, जो वर्षों के साथ बढ़ता है।

- अतिरिक्त आर्थिक प्रोत्साहन के लिए जमा पुनर्भुगतान योजना का परिचय।

- निर्माताओं को विनिर्माण प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न ई-वेस्ट को एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

- डीलरों, पुनर्निर्माताओं, और राज्य सरकारों को उचित ई-वेस्ट प्रबंधन के लिए जिम्मेदारियाँ सौंपना।

- परिवहन दिशानिर्देश, देयता प्रावधान, और शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों का परिचय।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

प्लास्टिक अपशिष्ट का दैनिक उत्पादन 15,000 टन है, जिसमें से केवल 9,000 टन एकत्र और संसाधित किया जाता है।

सामान्य प्रतिबंध लगाने के बजाय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करने पर जोर दिया गया है।

विशेषताएँ:

- प्लास्टिक कैरी बैग और शीट की न्यूनतम मोटाई में वृद्धि ताकि पुनर्चक्रण में सहायता हो सके।

- सड़क निर्माण या ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग को बढ़ावा देना।

- ग्राम पंचायतों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में नियमों का विस्तार, जिससे कार्यान्वयन की जिम्मेदारी तय हो सके।

- अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं के लिए पृथक्करण और शुल्क भुगतान के लिए जिम्मेदारी का परिचय।

- इवेंट आयोजकों को इवेंट के दौरान उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराना।

- प्लास्टिक शीट पैकेजिंग को नियमों में शामिल करना।

- उत्पादकों और ब्रांड मालिकों के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (EPR) का परिचय।

- SPCBs के लिए प्लास्टिक उत्पादों के पंजीकरण और निगरानी के लिए आवश्यकताएँ।

- खुदरा विक्रेताओं और सड़क विक्रेताओं को उचित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिम्मेदारियाँ सौंपना।

- उत्पादकों और ब्रांड मालिकों के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्रार की स्थापना।

- दो वर्षों के भीतर गैर-पुनर्चक्रणीय बहु-स्तरीय प्लास्टिक का चरणबद्ध समाप्ति।

जलवायु संरक्षण और प्रबंधन नियम, 2017

स्थानीय संरक्षण प्रयासों के लिए जलवायु प्रबंधन का विकेंद्रीकरण राज्य सरकारों को सौंपा गया है।

CWRA के स्थान पर राष्ट्रीय जलवायु समिति का गठन।

जलवायु में अतिक्रमण, अपशिष्ट फेंकने और अप्रक्रमित अपशिष्ट के निकासी पर प्रतिबंध।

संरक्षण का आधार समझदारी से उपयोग के सिद्धांत पर है, जो जलवायु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है।

कमज़ोरियां:

- कुछ जलवायु को परिभाषा से बाहर करने से प्रभावी प्रबंधन में कमी आ सकती है।

- राज्य/UT विवेकाधिकार के कारण जलवायु की परिभाषा और संरक्षण में असमानता।

- राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए अपील प्रावधान की अनुपस्थिति।

- जलवायु में अपशिष्ट फेंकने के लिए चरणबद्ध समाप्ति के लिए कोई निर्दिष्ट समयसीमा नहीं।

- जलवायु पुनर्स्थापन के लिए जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2011) के निर्णय के साथ असंगति।

- प्रभावी संरक्षण के लिए जलवायु पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता को संरक्षित करने पर जोर।

ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2016

प्रति वर्ष ई-कचरे का उत्पादन 17 लाख टन है, जिसमें 5% वार्षिक वृद्धि हो रही है।

निर्माताओं के लिए विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (EPR) का परिचय, जिससे उन्हें ई-कचरा संग्रह और विनिमय के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।

महत्वपूर्ण विशेषताएँ

- निर्माता, विक्रेता, पुनर्निर्माता, और निर्माता जिम्मेदारी संगठन (PRO) को अतिरिक्त हितधारकों के रूप में शामिल किया गया।

- नियमों का विस्तार इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (EEE) के घटकों, उपभोग्य सामग्रियों, स्पेयर और भागों को शामिल करने के लिए किया गया।

- संकुचित फ्लोरोसेंट लैंप (CFL) और अन्य पारा युक्त लैंप को शामिल किया गया।

- ई-कचरा प्रबंधन के लिए संग्रह केंद्र, वापस लेने की प्रणाली आदि जैसी संग्रह तंत्रों को अपनाया गया।

- PRO, ई-कचरा विनिमय, ई-रिटेलर, और EPR कार्यान्वयन के लिए जमा वापसी योजना की स्थापना का प्रावधान।

- CPCB द्वारा पैन इंडिया EPR प्राधिकरण का परिचय।

- EPR के तहत ई-कचरे के लिए चरणबद्ध संग्रह लक्ष्य, जो वर्षों के साथ बढ़ते हैं।

- अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए जमा वापसी योजना का परिचय।

- निर्माताओं को निर्माण प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न ई-कचरा एकत्र करने की जिम्मेदारी दी गई।

- ई-कचरा प्रबंधन के लिए विक्रेताओं, पुनर्निर्माताओं, और राज्य सरकारों को जिम्मेदारियां सौपी गईं।

- परिवहन दिशानिर्देशों, देयता प्रावधानों, और शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों का परिचय।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016

रोजाना प्लास्टिक कचरे का उत्पादन 15,000 टन है, जिसमें से केवल 9,000 टन एकत्र और संसाधित किया जाता है।

सामान्य प्रतिबंधों के बजाय प्लास्टिक कचरा प्रबंधन प्रणाली में सुधार पर जोर।

महत्वपूर्ण विशेषताएँ

- प्लास्टिक कैरी बैग और शीट्स की न्यूनतम मोटाई को बढ़ाया गया ताकि पुनर्चक्रण में सहायता मिल सके।

- सड़क निर्माण या ऊर्जा वसूली के लिए प्लास्टिक कचरे के उपयोग को बढ़ावा दिया गया।

- ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नियमों का विस्तार किया गया।

- कचरा उत्पन्नकर्ताओं की जिम्मेदारी को विभाजन और शुल्क भुगतान के लिए पेश किया गया।

- इवेंट आयोजकों को आयोजनों के दौरान उत्पन्न प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार बनाया गया।

- नियमों में प्लास्टिक शीट पैकेजिंग को शामिल किया गया।

जलाशयों (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017

स्थानीय संरक्षण प्रयासों के लिए राज्य सरकारों को जलाशय प्रबंधन का विकेंद्रीकरण।

CWRA की जगह राष्ट्रीय जलाशय समिति की स्थापना।

जलाशयों में अतिक्रमण, कचरा डालने, और अप्रक्रियाकृत कचरे के प्रवाह पर प्रतिबंध।

संरक्षण का आधार जलाशय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समझदारी से उपयोग के सिद्धांत पर है।

कमियां

- कुछ जलाशयों को परिभाषा से बाहर रखने के कारण प्रबंधन प्रभावी नहीं हो सकता।

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विवेकाधीनता के कारण जलाशयों की परिभाषा और संरक्षण में असमानता।

- राष्ट्रीय हरित न्यायालय में अपील की कोई व्यवस्था नहीं।

- जलाशयों में कचरा डालने के लिए चरणबद्ध समाप्ति का कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं।

- जलाशय पुनर्स्थापना के लिए जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2011) के निर्णय के साथ असंगति।

- प्रभावी संरक्षण के लिए जलाशय पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता के संरक्षण पर जोर।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

प्लास्टिक अपशिष्ट का दैनिक उत्पादन 15,000 टन है, जिसमें से केवल 9,000 टन एकत्र और संसाधित किया जाता है।

सामान्य प्रतिबंधों के बजाय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में सुधार पर जोर दिया गया है।

मुख्य विशेषताएँ

- प्लास्टिक कैरी बैग और शीट्स की न्यूनतम मोटाई में वृद्धि ताकि पुनर्चक्रण को सुविधाजनक बनाया जा सके।

- प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग को सड़क निर्माण या ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के लिए बढ़ावा देना।

- ग्रामीण क्षेत्रों में नियमों का विस्तार, जिसमें ग्राम पंचायतें कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगी।

- अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों की जिम्मेदारी का परिचय, जिसमें छंटाई और शुल्क भुगतान शामिल है।

- कार्यक्रम आयोजकों को कार्यक्रमों के दौरान उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।

- नियमों में प्लास्टिक शीट पैकेजिंग को शामिल किया गया है।

- उत्पादकों और ब्रांड मालिकों के लिए विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (EPR) का परिचय।

- प्लास्टिक उत्पादों के पंजीकरण और निगरानी के लिए SPCBs की आवश्यकताएँ।

- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए खुदरा विक्रेताओं और सड़क विक्रेताओं को जिम्मेदार ठहराने की व्यवस्था।

- उत्पादकों और ब्रांड मालिकों के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्र्री की स्थापना।

- गैर-पुनर्चक्रणीय बहु-स्तरीय प्लास्टिक का दो वर्षों के भीतर चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना।

वेटलैंड्स (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017

स्थानीय संरक्षण प्रयासों के लिए राज्य सरकारों को वेटलैंड प्रबंधन का विकेंद्रीकरण।

CWRA को राष्ट्रीय वेटलैंड समिति से बदलना।

वेटलैंड्स में अतिक्रमण, अपशिष्ट डालने और असंसाधित अपशिष्ट के निर्वहन पर प्रतिबंध।

संरक्षण वेटलैंड्स प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समझदारी के उपयोग के सिद्धांत पर आधारित है।

कमजोरियाँ

- कुछ वेटलैंड्स को परिभाषा से बाहर रखने से प्रभावी प्रबंधन में कमी आ सकती है।

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विवेकाधीनता के कारण वेटलैंड्स की परिभाषा और संरक्षण में असमानता।

- राष्ट्रीय हरी न्यायाधिकरण के लिए अपील की प्रक्रिया का अभाव।

- वेटलैंड्स में अपशिष्ट डालने के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं।

- वेटलैंड पुनर्स्थापन के लिए जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य (2011) के निर्णय के साथ असंगति।

- प्रभावी संरक्षण के लिए वेटलैंड पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता को संरक्षित करने पर जोर।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|