शंकर आईएएस सारांश: भारतीय वन | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

परिचय

भारतीय वन केवल आर्थिक संसाधनों के रूप में ही नहीं, बल्कि विशेष प्रकार की वनस्पति और जीवों के आवास के रूप में भी महत्वपूर्ण हैं, जो दुनिया के 12 मेगा-जीव विविधता क्षेत्रों में से एक में योगदान करते हैं। विशेष रूप से, भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को 32 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में मान्यता प्राप्त है।

भारतीय वन प्रकार

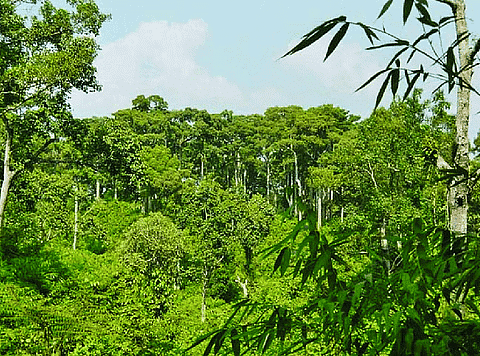

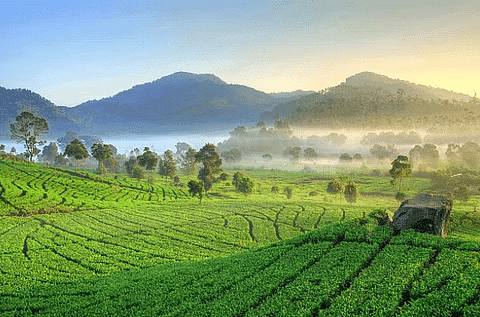

- भारत में वन की एक समृद्ध विविधता है, जो केरल के दक्षिणी क्षेत्र में हरे-भरे वर्षावनों से लेकर, उत्तर में लेह-लद्दाख में अल्पाइन चरागाहों तक फैली हुई है।

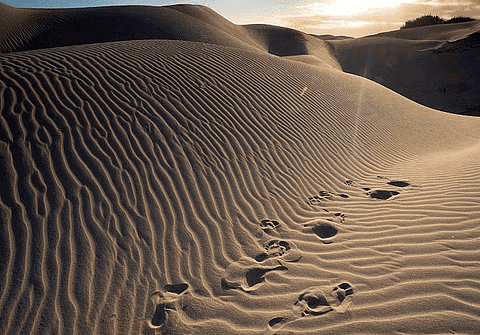

- यह विविधता पश्चिमी भारत के राजस्थान के शुष्क रेगिस्तानों और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में सदाबहार वनों तक फैली हुई है।

भारतीय वानिकी

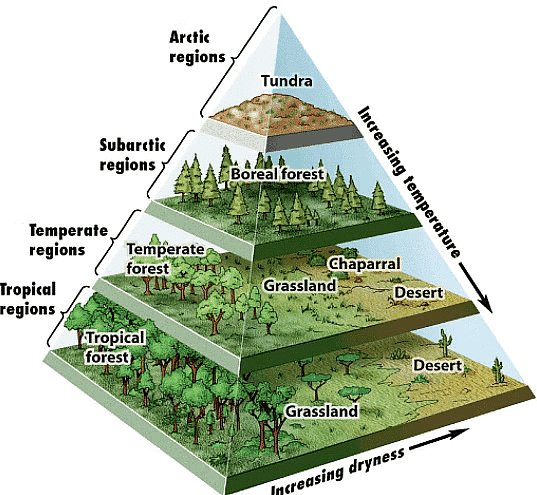

- जलवायु, मिट्टी के गुण, भू-आकृति और ऊँचाई किसी विशेष क्षेत्र में पनपने वाले वन के प्रकार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- इन वनों की प्रकृति और संरचना में महत्वपूर्ण अंतर होता है, जो उन अद्वितीय जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं जिनमें वे विकसित होते हैं और उनके चारों ओर के वातावरण के साथ उनकी आपसी संबंधता से।

Champion और Seth द्वारा वन वर्गीकरण: भारत में वन के प्रकारों को Champion और Seth द्वारा सोलह विशिष्ट प्रकारों में व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया गया है।

उष्णकटिबंधीय गीले सदाबहार वन

- पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं।

- लंबे, सीधे सदाबहार पेड़ों जैसे कि कटहल, पान की सुपारी, जामुन, आम, और होलोक द्वारा विशेषता।

- झाड़ियों, छोटे संरचित पेड़ों, और लंबे पेड़ों के साथ तिर्यक पैटर्न, जिन पर फ़र्न और ऑर्किड्स होते हैं।

उष्णकटिबंधीय अर्ध-सदाबहार वन

- पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और पूर्वी हिमालय में स्थित।

- गीले सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती पेड़ों का मिश्रण।

- विविधता से भरे पेड़ों की घनी जनसंख्या।

उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन

- भारत के पूरे क्षेत्र में फैले हुए, पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर।

- लंबे पेड़ जो चौड़े तने वाले होते हैं, शुष्क मौसम में पत्ते गिराते हैं।

- सल और टीक द्वारा प्रभुत्व, साथ ही आम, बांस, और गुलाब की लकड़ी, जिसमें छोटे पेड़ों और सदाबहार झाड़ियों का अधिग्रहण होता है।

तटीय और दलदली वन

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्रों के साथ पाए जाते हैं।

- पानी में सांस लेने के लिए अनुकूलित जड़ें।

उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन

- भारत के उत्तरी भाग में, उत्तर-पूर्व को छोड़कर, और मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, और तमिलनाडु में उपस्थित।

- कैनोपि की ऊँचाई आमतौर पर 25 मीटर से अधिक नहीं होती, जिसमें आमतौर पर सैल, विभिन्न एकेश्वर प्रजातियाँ, और बांस होते हैं।

उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन

- उत्तर, पश्चिम, मध्य, और दक्षिण भारत के काले मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

- पेड़ 10 मीटर से अधिक नहीं होते; सामान्य वनस्पति में स्पर्ज, कैपर, और कैक्टस शामिल हैं।

उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन

- तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और कर्नाटका के तटों के साथ स्थित।

- मुख्य रूप से कठोर पत्तेदार सदाबहार पेड़ों का समावेश होता है जिनमें सुगंधित फूल होते हैं, साथ ही कुछ पर्णपाती पेड़ भी होते हैं।

उप-उष्णकटिबंधीय विस्तृत पत्ते वाले वन

- पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में, चुपचाप घाटी के साथ पाए जाते हैं।

- वनस्पति में भिन्नताएँ: चुपचाप घाटी में पून्स्पर, दालचीनी, रोडोडेंड्रोन, और सुगंधित घास; पूर्वी हिमालय में ओक, अल्डर, चेस्टनट, बर्च, और चेरी के पेड़।

- ऑर्किड, बांस, और लता की बड़ी विविधता उपस्थित।

उप-उष्णकटिबंधीय पाइन वन

- शिवालिक पहाड़ियों, पश्चिमी और मध्य हिमालय, खासी, नगालैंड, और मणिपुर पहाड़ियों में पाए जाते हैं।

- निचले क्षेत्रों में चिर, ओक, रोडोडेंड्रोन, पाइन, सैल, आंवला, और लेबर्नम का प्रभुत्व।

उप-उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन

- आमतौर पर एक दीर्घ गर्म और शुष्क मौसम और एक ठंडी सर्दी होती है।

- शिवालिक पहाड़ियों और हिमालय की तलहटी में 1000 मीटर की ऊँचाई तक पाए जाते हैं।

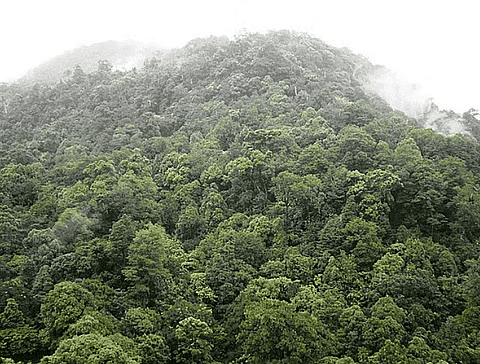

मॉन्टेन गीले समशीतोष्ण वन

- नेपाल के पूर्वी क्षेत्र से अरुणाचल प्रदेश में, न्यूनतम वर्षा 2000 मिमी के साथ पाए जाते हैं।

- वनों की तीन परतें: उच्च परत में शंकुवृक्ष, मध्य परत में ओक जैसे पर्णपाती, और निचली परत में रोडोडेंड्रोन और चांपा।

- नीलगिरी पहाड़ियों और केरल के उच्च क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं।

हिमालयन गीला समशीतोष्ण वन

- पश्चिमी हिमालय से पूर्वी हिमालय तक फैला हुआ।

- पेड़ भिन्न होते हैं, जिसमें चौड़े-पत्ते वाले ओक, भूरे ओक, अखरोट, रोडोडेंड्रोन पश्चिम में और एक अधिक हरा विविधता पूर्व में होता है।

हिमालयन शुष्क समशीतोष्ण वन

- लाहुल, किन्नौर, सिक्किम, और हिमालय के अन्य हिस्सों में पाए जाते हैं।

- मुख्य रूप से शंकुवृक्ष, ऊँचाई पर चौड़े-पत्ते वाले पेड़ जैसे ओक, मेपल, और ऐश होते हैं।

उप-हिमालयी वन

- कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2900 से 3500 मीटर के बीच फैला हुआ।

- वनस्पति में जुनिपर, रोडोडेंड्रोन, विलो, और काले करंट पश्चिम में; लाल फीर, काला जुनिपर, बर्च, और लार्च पूर्व में होता है।

गीला अल्पाइन झाड़ी

- हिमालय और म्यांमार सीमा के निकट उच्च पहाड़ियों के साथ पाए जाते हैं।

- कम ऊँचाई का झाड़ी, घना सदाबहार वन जिसमें रोडोडेंड्रोन और बर्च होता है; ज़मीन पर काई और फ़र्न के टुकड़े होते हैं।

शुष्क अल्पाइन झाड़ी

- लगभग 3000 मीटर से 4900 मीटर तक पाया जाता है।

- बौने पौधों का प्रभुत्व, जिसमें काला जुनिपर, झुकता हुआ जुनिपर, हनीसकल, और विलो शामिल हैं।

भारतीय वन राज्य रिपोर्ट, 2021

- भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2021 श्रृंखला में 17वीं है, जो मूल संसाधन सैटेलाइट-11 के LISS II सेंसर से डेटा का उपयोग करती है।

- सैटेलाइट डेटा की व्याख्या के बाद ग्राउंड ट्रूथिंग सटीकता के लिए होती है।

- देश का कुल वन और वृक्ष आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.39% है, जिसमें 2019 के मूल्यांकन से 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

- अत्यधिक घना वन (VDF) 500 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण के लिए महत्वपूर्ण है।

अत्यधिक घना वन (VDF)

मध्य प्रदेश वनों के आवरण में अग्रणी है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान है। कुल भूगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के अनुसार वनों के आवरण वाले शीर्ष पांच राज्य हैं:

- मिजोरम (84.53%)

- अरुणाचल प्रदेश (79.33%)

- मेघालय (76.00%)

- मणिपुर (74.34%)

- नागालैंड (73.90%)

17 राज्य/संघ शासित प्रदेशों में भूगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक हिस्सा वनों के आवरण के अंतर्गत है, जिनमें से पांच राज्यों में यह 75% से अधिक है।

देश में कुल मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किमी है, जो 2019 से 17 वर्ग किमी की वृद्धि दर्शाता है। देश का कुल कार्बन स्टॉक वनों में 7,204 मिलियन टन है, जिसमें 2019 से 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।

रिपोर्ट में बाघ संरक्षण क्षेत्रों, बाघ गलियारों और गिर वन के वनों के आवरण का आकलन प्रस्तुत किया गया है। 2011-2021 के बीच, बाघ गलियारों में वनों का आवरण बढ़ा है, लेकिन बाघ संरक्षण क्षेत्रों में घटा है।

- 20 बाघ संरक्षण क्षेत्रों में वनों का आवरण बढ़ा है, जबकि 32 में यह घटा है।

2030 तक 45% वनों में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव होने की संभावना है, जिसमें कुछ राज्यों को अत्यधिक संवेदनशील जलवायु हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना गया है।

वनस्पति प्रकारों में परिवर्तनों का रुझान देखा गया है, जिसमें सिक्किम में 124 विशेष प्रजातियों के वनस्पति पैटर्न में परिवर्तन हुआ है।

वन अग्नि हॉटस्पॉट 2019-20 में 1.2 लाख से बढ़कर 2020-21 में 3.4 लाख हो गए, जिसमें उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ ने सबसे अधिक आग का पता लगाया।

वन अधिनियम और नीतियाँ

राष्ट्रीय वन नीति 1988

राष्ट्रीय वन नीति (1988) का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना और सभी जीवन रूपों के लिए आवश्यक वायुमंडलीय संतुलन को संरक्षित करना है।

उद्देश्य

- देश की प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करना, शेष प्राकृतिक वनों को बनाए रखना, विविध पौधों और जीवों को प्रदर्शित करना, और असाधारण जैव विविधता और आनुवंशिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करना।

- नदियों, झीलों और जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव और उजाड़न से लड़ना, जिससे मिट्टी और जल संरक्षण, बाढ़ और सूखा प्रबंधन, और जलाशय की सिल्टिंग की रोकथाम में योगदान करना।

- राजस्थान के रेगिस्तान के क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में बालू के टीलों के विस्तार को नियंत्रित करना।

- विशेष रूप से उजाड़, बिगड़े और अनुपयोगी भूमि पर व्यापक वनीकरण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के माध्यम से वन/वृक्ष आवरण को काफी बढ़ाना।

- राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वन उत्पादकता को बढ़ाना।

- वन उत्पादों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना और लकड़ी के विकल्प का अधिकतम उपयोग करना।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 की उपलब्धियाँ

- वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि।

- संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय समुदायों को वन संरक्षण, संरक्षण और प्रबंधन में शामिल किया।

- ग्रामीण और जनजातीय जनसंख्या की ईंधन लकड़ी, चारा, छोटे वन उत्पाद और छोटे लकड़ी के आवश्यकताओं को संबोधित किया।

- एक्स-सिटू और इन-सिटू संरक्षण उपायों के माध्यम से जैव विविधता और आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान दिया।

- देश में पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

जैव विविधता

अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वनवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006: वन अधिकार अधिनियम, 2006, भारत में वंचित वन अधिकारों को बहाल करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें वन भूमि में कृषि भूमि के लिए व्यक्तिगत अधिकार और सामान्य संपत्ति संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार शामिल हैं।

- संरक्षण और आजीविका अधिकारों को एकीकृत करने, स्थानीय स्व-शासन को सशक्त बनाने, आजीविका सुरक्षा को संबोधित करने और प्राकृतिक संसाधनों और संरक्षण शासन का प्रबंधन करने के लिए महत्वपूर्ण।

- सामुदायिक अधिकारों को मान्यता और सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे समुदायों को किसी भी सामुदायिक वन संसाधन को संरक्षित, पुनर्जीवित, संरक्षित या प्रबंधित करने की अनुमति मिलती है जो पारंपरिक रूप से सतत उपयोग के लिए सुरक्षित है।

- जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान के अधिकारों को मान्यता देता है।

- विस्थापित समुदायों के अधिकारों और विकासात्मक गतिविधियों पर अधिकारों को मान्यता देता है।

वन अधिकार अधिनियम (FRA)

वन अधिकार अधिनियम (FRA) कई उद्देश्यों के साथ एक शक्तिशाली उपकरण है:

- यह स्थानीय स्व-शासन को सशक्त और मजबूत करने का लक्ष्य रखता है।

- यह लोगों के लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करता है।

- FRA प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भारत में संरक्षण प्रयासों के समग्र शासन में योगदान करता है।

विशिष्ट विशेषताएँ

- वन अधिकार अधिनियम व्यक्तिगत अधिकारों के साथ-साथ सामुदायिक अधिकारों को मान्यता और सुरक्षा प्रदान करता है।

- सामुदायिक वन संसाधनों को संरक्षित, पुनर्जीवित, संरक्षित या प्रबंधित करने का अधिकार प्रदान करता है जो समुदायों ने पारंपरिक रूप से सतत उपयोग के लिए सुरक्षित रखा है।

- जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान के अधिकार को मान्यता देता है।

- विस्थापित समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा करता है और विकासात्मक गतिविधियों पर अधिकार प्रदान करता है।

भूमि अपरदन और नग्नता से लड़ाई के लिए नदियों, झीलों और जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में कार्य करना, जो मिट्टी और जल संरक्षण, बाढ़ और सूखे के निवारण, और जलाशय में सिल्टिंग की रोकथाम में योगदान देता है।

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 की उपलब्धियाँ

- वन और पेड़ की आवरण में वृद्धि।

- स्थानीय समुदायों को संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से वन संरक्षण, संरक्षण, और प्रबंधन में संलग्न किया।

- ग्रामीण और जनजातीय जनसंख्या की ईंधन, चारा, छोटे वन उत्पाद, और छोटे लकड़ी की आवश्यकताओं को संबोधित किया।

- सुरक्षित और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के माध्यम से जैव विविधता और आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान दिया।

- देश में पर्यावरण और पारिस्थितिकीय स्थिरता के रखरखाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

जैव विविधता

अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों की पहचान (वन अधिकार) अधिनियम, 2006: यह अधिनियम भारत में वनों के अधिकारों को बहाल करने का प्रयास करता है, जिसमें वनभूमि में कृषि भूमि के लिए व्यक्तिगत अधिकार और सामुदायिक संपत्ति संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार शामिल हैं।

- संरक्षण और आजीविका अधिकारों का एकीकरण, स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना, आजीविका सुरक्षा को संबोधित करना, और प्राकृतिक संसाधनों और संरक्षण प्रशासन का प्रबंधन करना।

- सामुदायिक अधिकारों की पहचान और सुरक्षा करता है, जिससे समुदायों को किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनर्जीवित, संरक्षित, या प्रबंधित करने की अनुमति मिलती है, जिसे वे पारंपरिक रूप से स्थायी उपयोग के लिए सुरक्षित रखते हैं।

- जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपत्ति और पारंपरिक ज्ञान के अधिकारों को मान्यता देता है।

- विस्थापित समुदायों के अधिकारों और विकासात्मक गतिविधियों के अधिकारों को मान्यता देता है।

वन अधिकार अधिनियम (FRA)

वन अधिकार अधिनियम (FRA) कई उद्देश्यों के साथ एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है:

- स्थानीय स्वशासन को सशक्त और मजबूत करना।

- लोगों के लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करना।

- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में केंद्रीय भूमिका निभाना, जो भारत में संरक्षण प्रयासों के समग्र प्रशासन में योगदान देता है।

वन अधिकार अधिनियम की विशिष्ट विशेषताएँ:

- व्यक्तिगत अधिकारों के अलावा सामुदायिक अधिकारों को पहचानता और सुरक्षित करता है।

- सामुदायिक वन संसाधनों की रक्षा, पुनर्जीवित, संरक्षित, या प्रबंधित करने का अधिकार प्रदान करता है, जिसे समुदायों ने पारंपरिक रूप से स्थायी उपयोग के लिए सुरक्षित रखा है।

- जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपत्ति और पारंपरिक ज्ञान के अधिकारों को मान्यता देता है।

- विस्थापित समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा करता है और विकासात्मक गतिविधियों के अधिकार प्रदान करता है।

- स्थानीय समुदायों को संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से वन संरक्षण, संरक्षण और प्रबंधन में शामिल किया गया।

- ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्याओं की ईंधन लकड़ी, चारा, छोटे वन उत्पाद, और छोटे लकड़ी की आवश्यकताओं को संबोधित किया गया।

- जैव विविधता और आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में ex-situ और in-situ संरक्षण उपायों के माध्यम से योगदान दिया गया।

- देश में पर्यावरण और पारिस्थितिकी स्थिरता के रखरखाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।

स्थानीय समुदायों को संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से वन संरक्षण, संरक्षण और प्रबंधन में शामिल किया गया।

ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्याओं की ईंधन लकड़ी, चारा, छोटे वन उत्पाद, और छोटे लकड़ी की आवश्यकताओं को संबोधित किया गया।

जैव विविधता और आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण में ex-situ और in-situ संरक्षण उपायों के माध्यम से योगदान दिया गया।

देश में पर्यावरण और पारिस्थितिकी स्थिरता के रखरखाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।

वन अधिकार अधिनियम, 2006, भारत में वंचित वन अधिकारों को पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें वन भूमि में कृषि भूमि के लिए व्यक्तिगत अधिकार और सामान्य संपत्ति संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार शामिल हैं। यह संरक्षण और आजीविका अधिकारों को एकीकृत करने, स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने, आजीविका सुरक्षा को संबोधित करने, और प्राकृतिक संसाधनों और संरक्षण शासन का प्रबंधन करने के लिए महत्वपूर्ण है।

- सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है और सुरक्षित करता है, जिससे समुदायों को किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनर्जनन, संरक्षण, या प्रबंधन करने की अनुमति मिलती है, जो पारंपरिक रूप से टिकाऊ उपयोग के लिए सुरक्षित किया गया है।

- बायोडायवर्सिटी और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान के अधिकारों को मान्यता देता है।

- विस्थापित समुदायों के अधिकारों और विकासात्मक गतिविधियों के अधिकारों को मान्यता देता है।

वन अधिकार अधिनियम (FRA)

वन अधिकार अधिनियम (FRA) एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है:

- यह स्थानीय स्वशासन को सशक्त और मजबूत करने का लक्ष्य रखता है।

- यह अधिनियम लोगों के लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करता है।

- FRA प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को हल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भारत में संरक्षण प्रयासों के सामान्य शासन में योगदान करता है।

अपने विशिष्ट विशेषताओं में, वन अधिकार अधिनियम:

- व्यक्तिगत अधिकारों के अलावा समुदाय के अधिकारों को मान्यता और सुरक्षा प्रदान करता है।

- कोई भी सामुदायिक वन संसाधन जिसे समुदायों ने पारंपरिक रूप से स्थायी उपयोग के लिए सुरक्षित रखा है, को बचाने, पुनः उत्पन्न करने, संरक्षित करने या प्रबंधित करने का अधिकार प्रदान करता है।

- जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान के अधिकार को मान्यता देता है।

- विस्थापित समुदायों के अधिकारों की रक्षा करता है और विकासात्मक गतिविधियों पर अधिकार प्रदान करता है।

मुख्य विशेषताएँ

- यह स्थानीय स्वशासन को सशक्त और मजबूत करने का लक्ष्य रखता है।

- FRA प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को हल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भारत में संरक्षण प्रयासों के सामान्य शासन में योगदान करता है।

- माता (MaTA) के माध्यम से केंद्रीय एजेंसी के रूप में लागू किया गया।

- आदिवासी और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के समुदायों पर लागू होता है।

- उनके लिए वन अधिकारों को मान्यता देता है जो 13.12.2005 से पहले कम से कम तीन पीढ़ियों से वनों पर निर्भर हैं।

- वन भूमि पर अधिकारों की अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर है।

- अधिकारों की मान्यता के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्यों, आरक्षित वनों और संरक्षित वनों को शामिल करता है।

अधिकारों की स्वीकार्यता: छोटे वन उपज को इकट्ठा करने, उपयोग करने और नष्ट करने के अधिकारों को स्वीकार करता है।

- वन भूमि का डायवर्जन: सरकारी उद्देश्यों जैसे स्कूल, अस्पताल और आधारभूत संरचना के लिए वन भूमि का डायवर्जन की अनुमति देता है।

- अधिकारों का विरासत: प्रदत्त अधिकार वंशानुगत होते हैं लेकिन स्थानांतरित नहीं किए जा सकते।

- ग्राम सभा: वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लिए व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकार निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकरण है।

वन संरक्षण नियम 2022 का अवलोकन:

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार, अधिनियम के तहत केंद्रीय सरकार की स्वीकृति एक पूर्वापेक्षा के रूप में कार्य करती है, जो स्वाभाविक रूप से गैर-वन उपयोग या वन भूमि के विघटन की ओर नहीं ले जाती। वन (संरक्षण) नियम, 2022 को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए स्पष्ट रूप से पेश किया गया है।

मुख्य विशेषताएँ:

- समिति गठन: नियम विभिन्न समितियों की स्थापना करते हैं, जिनमें एक सलाहकार समिति, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय सशक्त समितियाँ, और राज्य/संघ प्रदेश स्तर पर स्क्रीनिंग समितियाँ शामिल हैं।

- प्रतिपूरक वनरोपण: पहाड़ी या घने वन वाले राज्यों में वन भूमि को डायवर्ट करने वाले आवेदक अब उन राज्यों/संघ प्रदेशों में प्रतिपूरक वनरोपण कर सकते हैं, जहाँ वन आवरण 20% से कम है।

- निजी वनरोपण: नियम निजी संस्थाओं को वनरोपण करने और उन्हें कंपनियों को भूमि के रूप में बेचने की अनुमति देते हैं, जो प्रतिपूरक वनरोपण लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही हैं।

- सरल अनुमोदन प्रक्रिया: पहले, राज्य निकाय दस्तावेजों को वन सलाहकार समिति (FAC) को अग्रेषित करते थे और स्थानीय समुदायों के लिए वन अधिकारों के निपटान की जानकारी शामिल करते थे। अपडेटेड नियम प्रक्रिया को सरल बनाते हैं, जिसमें FAC की स्वीकृति के बाद राज्य प्राधिकरण प्रतिपूरक धन और भूमि एकत्र करते हैं।

- ग्राम सभा की सहमति आवश्यक नहीं: नए नियमों के अनुसार, FAC द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा या गांव की शासन संस्था से लिखित सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

- वनों में निर्माण: नियम वैध उद्देश्यों के लिए संरचनाओं के निर्माण की अनुमति देते हैं, जैसे कि वन संरक्षण उपाय और आवासीय इकाइयाँ (एक बार की छूट के रूप में 250 वर्ग मीटर तक)।

राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड का अवलोकन:

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अगस्त 1992 में राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड (NAEB) की स्थापना की। इस बोर्ड ने वनरोपण और प्रबंधन रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट योजनाएँ विकसित की हैं, जो राज्यों को अनुकूल वनरोपण, प्रबंधन और पारिस्थितिकी विकास योजनाएँ बनाने में सहायता करती हैं। ये पहलों का उद्देश्य भागीदारी योजना के माध्यम से जैव द्रव्यमान उत्पादन को बढ़ाना है, जो संयुक्त वन प्रबंधन और सूक्ष्म योजना पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम: 2002 में, राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (NAfP) की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य देशभर में अवनत वन क्षेत्रों में वनरोपण गतिविधियाँ करना है। राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड (NAEB) की एक प्रमुख पहल के रूप में, NAfP वन विकास एजेंसियों को भौतिक और क्षमता निर्माण समर्थन दोनों प्रदान करता है।

प्रतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA)

- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि का परिवहन करने के लिए पूर्व अनुमोदन देने के संदर्भ में, केंद्रीय सरकार उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनरोपण और संबंधित गतिविधियों के लिए धन का योगदान करने की अनिवार्यता रखती है।

- अप्रैल 2004 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के जवाब में स्थापित CAMPA की भूमिका प्रतिपूरक वनरोपण के लिए धन का प्रबंधन करना और केंद्रीय सरकार की शर्तों और वन (संरक्षण) अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करना शामिल है।

- प्रतिपूरक वनरोपण विधेयक 2008 संसद में पारित नहीं होने के कारण संचालन में देरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप CAMPA का संचालन लम्बित हो गया, जबकि इसे 2002 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संकल्पित किया गया था।

- एक अस्थायी प्राधिकरण, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है, वर्तमान में राज्यवार खातों की निगरानी करता है, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का एक प्रतिनिधि, और केंद्रीय सशक्त समिति का एक प्रतिनिधि शामिल है।

- धन संचय और स्थायी संस्थागत तंत्र की कमी के जवाब में, केंद्रीय सरकार ने 8 मई 2015 को लोक सभा में प्रतिपूरक वनरोपण कोष विधेयक, 2015 प्रस्तुत किया।

- यह विधेयक भारत और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक खातों के तहत कोष स्थापित करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त धन को प्रतिपूरक वनरोपण और संबंधित गतिविधियों के लिए संचित किया जाएगा।

- विभाजन में प्रतिपूरक वनरोपण, वन का शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV), और अन्य परियोजना-विशिष्ट भुगतान शामिल हैं, जिसमें राष्ट्रीय कोष को 10% प्राप्त होगा, और राज्य कोष को शेष 90%।

- धन मुख्य रूप से वन आवरण की हानि की भरपाई, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, वन्यजीव सुरक्षा, और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए निर्देशित किया जाता है।

- विधेयक राष्ट्रीय और राज्य प्रतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण की स्थापना करता है ताकि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर धन का प्रबंधन और उपयोग किया जा सके।

CAMPA के प्रमुख विशेषताएँ

- CAMPA को प्रतिपूरक वनरोपण के लिए धन प्रबंधन और केंद्रीय सरकार की शर्तों और वन (संरक्षण) अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।

- धन वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित एक अस्थायी प्राधिकरण द्वारा देखरेख किया जाता है, जिसमें संबंधित सरकारी निकायों के अधिकारी शामिल हैं।

- प्रतिपूरक वनरोपण कोष विधेयक, 2015 एक वैधानिक प्रतिक्रिया है, जिसका उद्देश्य भारत और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक खातों के तहत स्थायी कोष स्थापित करना है।

संयुक्त वन प्रबंधन (JFM)

- संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) वन संसाधनों के लिए सामुदायिक शासन को संस्थागत बनाता है, जिसमें स्थानीय समुदाय शामिल होते हैं।

- वन किनारे की समुदायों और वन विभाग के बीच सह-प्रबंधन।

- राष्ट्रीय वन नीति 1988 के साथ संरेखित, JFM आपसी विश्वास पर आधारित भागीदारी को बढ़ावा देता है।

- राज्यों द्वारा विभिन्न संस्थागत संरचनाओं में अपनाया गया।

- साझा लागत और लाभ के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का निर्माण करता है।

- वन विभाग समितियों की स्थापना करते हैं, अक्सर NGO सहायता के साथ।

- मुख्य लक्ष्य: स्थानीय भागीदारी के साथ विकृत वन भूमि का पुनर्वास।

- सभी पक्षों के लिए लाभकारी स्थिति, जो दोनों पक्षों के लिए छोटे वन उत्पादों की पहुँच को बढ़ाती है।

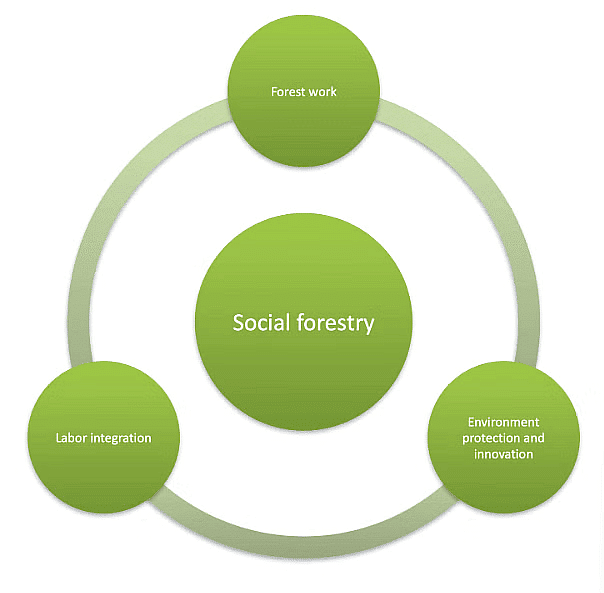

सामाजिक वनीकरण

- सामाजिक वनीकरण, जिसे 1976 में पेश किया गया, वन के दबाव को कम करने और बंजर भूमि का उपयोग करने का लक्ष्य रखता है।

- यह मानव बस्तियों, रेलवे, सड़क किनारों और अन्य स्थानों के चारों ओर विकृत क्षेत्रों को रोपित करता है।

- स्थानीय समुदायों को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करता है, उनके अधिकारों को मान्यता देता है।

- इसे कृषि वनीकरण, सामुदायिक वनीकरण, विस्तार वनीकरण, और मनोरंजनात्मक वनीकरण में वर्गीकृत किया गया है।

- कृषि वनीकरण: व्यक्तिगत किसान कृषि भूमि पर गैर-वाणिज्यिक पेड़ लगाते हैं।

- सामुदायिक वनीकरण: सामुदायिक भूमि पर पेड़ लगाए जाते हैं, सरकारी समर्थन के साथ।

- विस्तार वनीकरण: सड़क किनारों और बंजर भूमि पर पेड़ लगाए जाते हैं ताकि वनों का विस्तार हो सके।

- मनोरंजनात्मक वनीकरण: मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए पेड़ उगाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

वन पुनर्वनीकरण degraded क्षेत्र जैसे कि मानव बस्तियों, रेलवे, सड़क किनारों और अन्य स्थानों के चारों ओर पुनर्वनीकरण करता है।

लोकप्रिय आंदोलन

चिपको आंदोलन

चिपको आंदोलन, एक सामाजिक-पर्यावरणीय पहल, ने वृक्षों की रक्षा हेतु अहिंसात्मक प्रतिरोध के लिए गांधीवादी तरीकों का उपयोग किया, जिसमें वृक्षों से गले मिलने (tree-hugging) पर जोर दिया गया।

- यह आंदोलन 1970 के दशक की शुरुआत में उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में जंगलों के तेजी से कटाई की चिंताओं के कारण उभरा।

- 26 मार्च 1974 को एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब रेंणी गाँव की किसान महिलाओं ने वृक्ष कटाई का विरोध किया, अपने पारंपरिक वन अधिकारों की रक्षा की।

- यह आंदोलन क्षेत्र में जमीनी स्तर की कार्रवाई का उत्प्रेरक बना, जो 1980 के दशक में पूरे देश में फैल गया।

चिपको आंदोलन के परिणाम

- इससे लोगों-केंद्रित वन नीतियों का निर्माण हुआ, जिससे विंध्य और पश्चिमी घाट जैसे क्षेत्रों में खुली कटाई पर अंकुश लगा।

- इसका पहला दर्जा मामला 1730 ईस्वी में खेजरली गाँव में हुआ, जिसने बाद में गढ़वाल चिपको आंदोलन को प्रेरित किया।

अप्पिको आंदोलन

अप्पिको आंदोलन, कर्नाटका आधारित पर्यावरण संरक्षण आंदोलन, ने उत्तराखंड के चिपको आंदोलन से प्रेरणा ली।

- सितंबर 1983 में कर्नाटका के साल्कानी में शुरू हुआ, जहां स्थानीय लोगों ने कालसे जंगल को बचाने के लिए वृक्षों से गले मिलने (\"appiko\") का अपनाया।

- इसने दक्षिण भारत में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा दिया, जो चिपको आंदोलन की सफलता का प्रतिविम्ब था।

सितंबर 1983 में कर्नाटक के साल्कानी में शुरू हुआ, जब स्थानीय निवासियों ने पेड़ गले लगाने ("appiko") को अपनाया ताकि कलासे वन को बचाया जा सके।

- इसने दक्षिण भारत में पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा दिया, जो चिपको आंदोलन की सफलता को दर्शाता है।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|