Science and Technology (विज्ञान और प्रौद्योगिकी): January 2025 UPSC Current Affairs | विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE PDF Download

भारत ने बड़े डेटा पर यूएन पैनल में सदस्यता ली

समाचार में क्यों?

भारत की हाल की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी परिषद (UNSC) में, संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति पर बड़े डेटा और आधिकारिक सांख्यिकी के लिए डेटा विज्ञान (UN-CEBD) में इसकी सदस्यता का परिणाम है। यह विकास वैश्विक सांख्यिकीय ढांचों में भारत के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

- भारत अब UN-CEBD का सदस्य है, जो वैश्विक सांख्यिकी में इसकी भूमिका को बढ़ाता है।

- UN-CEBD का गठन बड़े डेटा और डेटा विज्ञान का उपयोग करके आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणालियों में सुधार के लिए किया गया था।

अतिरिक्त विवरण

- UN-CEBD के बारे में: यह समिति संयुक्त राष्ट्र के तहत एक विशेषीकृत निकाय है, जिसे 2014 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य बड़े डेटा और डेटा विज्ञान का उपयोग करके वैश्विक सांख्यिकीय प्रणालियों को सशक्त बनाना है।

- सदस्य: इस समिति में 31 सदस्य राज्य, जिसमें भारत शामिल है, और 16 अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं।

- उद्देश्य:

- सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की ओर प्रगति को ट्रैक करने में बड़े डेटा की भूमिका की जांच करना।

- आधिकारिक सांख्यिकी के लिए गैर-परंपरागत डेटा स्रोतों के उपयोग से संबंधित चुनौतियों का सामना करना।

- प्रशासन:

- सलाहकार बोर्ड: यह बोर्ड UN-CEBD का प्रबंधन करता है और लगभग चार बार सालाना अपनी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मिलता है।

- UN कार्यालय: यह निकाय दैनिक संचालन और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करता है।

- मुख्य कार्य:

- स्ट्रैटेजिक समन्वय: आधिकारिक सांख्यिकी में बड़े डेटा के उपयोग के लिए वैश्विक कार्यक्रम के लिए दृष्टि और दिशा प्रदान करता है, विशेष रूप से 2030 सतत विकास एजेंडा के लिए।

- बड़े डेटा के उपयोग को बढ़ावा देना: बड़े डेटा के व्यावहारिक अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करता है और संबंधित चुनौतियों का सामना करता है जबकि मौजूदा ढांचों का लाभ उठाता है।

- क्षमता निर्माण: सदस्य देशों के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता के माध्यम से क्षमताओं को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है।

- जनता का विश्वास बनाना: आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बड़े डेटा के उपयोग में जनता का विश्वास स्थापित करने का प्रयास करता है।

बिग डेटा क्या है?

बिग डेटा बड़े और जटिल डेटा सेट्स को संदर्भित करता है जिन्हें पारंपरिक डेटा प्रबंधन प्रणाली कुशलता से संग्रहित, संसाधित या विश्लेषण करने में संघर्ष करती हैं। यह प्रक्रियाओं में सुधार, निर्णय लेने में वृद्धि और बेहतर उत्पाद या सेवा विकास को प्रोत्साहित करता है।

भारत की बिग डेटा पहलकदमी

- राष्ट्रीय डेटा एवं एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (NDAP)

- बिग डेटा प्रबंधन नीति

- आधिकारिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय डेटा वेयरहाउस

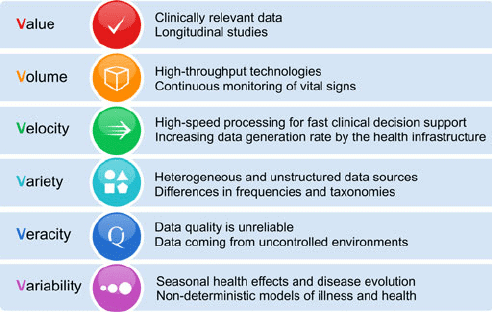

बिग डेटा के चालक:

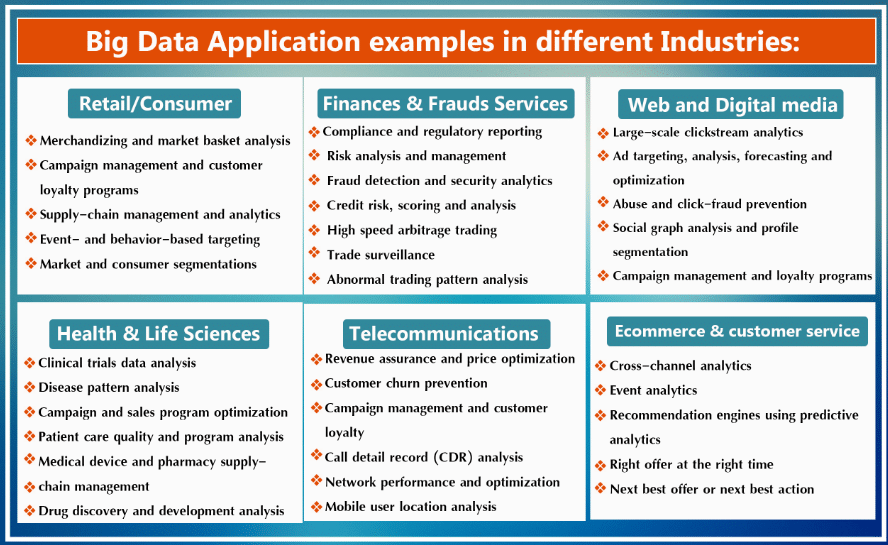

बिग डेटा के अनुप्रयोग:

संक्षेप में, भारत की UN-CEBD में भागीदारी बिग डेटा का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इसके सांख्यिकीय प्रणालियों को सुदृढ़ करने और वैश्विक डेटा पहलकदमी में योगदान देने का कार्य करता है।

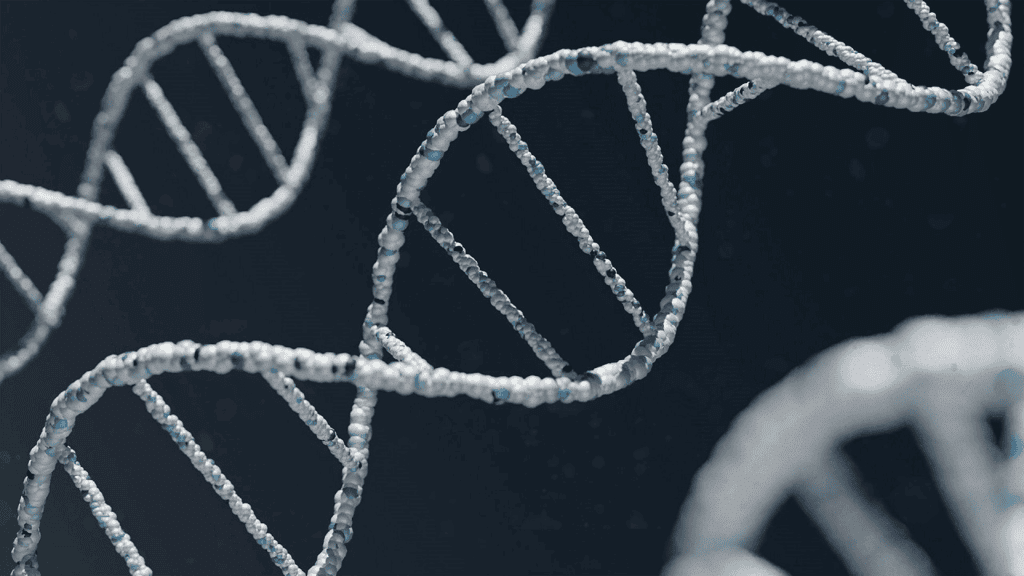

जेनेटिक इंडिया प्रोजेक्ट: भारत के आनुवंशिक खाके का विश्लेषण

जेनेटिक इंडिया प्रोजेक्ट हाल ही में तब चर्चा में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000 भारतीयों के जीनोम अनुक्रमण की पूर्णता की घोषणा की। इसे भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक प्रमुख मील का पत्थर माना जा रहा है, और अब अनुक्रमण डेटा शोधकर्ताओं के लिए भारतीय बायोलॉजिकल डेटा सेंटर (IBDC) के माध्यम से उपलब्ध है।

- यह प्रोजेक्ट भारतीय जनसंख्या में आनुवंशिक विविधताओं का एक व्यापक सूची बनाने का लक्ष्य रखता है।

- जीनोमिक डेटा तक पहुंच व्यक्तिगत चिकित्सा और लक्षित उपचारों में प्रगति को सुविधाजनक बनाएगी।

- यह पहल भारत में प्रचलित पुरानी बीमारियों के लिए आनुवंशिक जोखिम कारकों की पहचान करने का प्रयास करती है।

- जीनोम अनुक्रमण: यह एक जीव के जीनोम के पूर्ण DNA अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया है, जो आनुवंशिक जानकारी को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आजकल इस्तेमाल की जाने वाली सबसे सामान्य विधि अगली पीढ़ी के अनुक्रमण (NGS) है।

- प्रोजेक्ट का महत्व: जेनेटिक इंडिया प्रोजेक्ट शोधकर्ताओं को भारतीय जनसंख्या के लिए विशिष्ट आनुवंशिक रूपांतरों का अध्ययन करने की अनुमति देता है, जो अनुकूलित औषधि उपचार और मधुमेह, उच्च रक्तचाप, और कैंसर जैसी बीमारियों की बेहतर समझ की ओर ले जा सकता है।

- डेटा सुरक्षा: इस प्रोजेक्ट में डेटा प्रबंधन के लिए एक ढांचा शामिल है जो गुमनामी और शोध संस्थानों के लिए नियंत्रित पहुंच के माध्यम से गोपनीयता सुनिश्चित करता है।

संक्षेप में, जीनोम इंडिया परियोजना एक परिवर्तनकारी पहल है जो भारत में आनुवंशिक विविधता की समझ को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी, जिससे भारतीय जनसंख्या के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल समाधान में सुधार होगा।

डीआरडीओ का 67वां स्थापना दिवस

हाल ही में, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया और भारत के मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस आयोजन ने भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में डीआरडीओ की महत्वपूर्ण प्रगति को उजागर किया।

- डीआरडीओ की स्थापना 1958 में कई रक्षा संगठनों के विलय से हुई थी।

- वर्तमान में यह 41 प्रयोगशालाएँ और 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ संचालित करता है।

- इसका मार्गदर्शक सिद्धांत है \"बलस्य मूलम् विज्ञानम्\" (शक्ति विज्ञान में निहित है)।

- डीआरडीओ का लक्ष्य रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

- डीआरडीओ के बारे में: 1958 में भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान (TDEs), तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय (DTDP), और रक्षा विज्ञान संगठन (DSO) के विलय के द्वारा स्थापित किया गया।

- प्रौद्योगिकी क्लस्टर: डीआरडीओ के पास विभिन्न रक्षा प्रौद्योगिकियों जैसे कि विमानन, मिसाइल, नौसैनिक प्रणाली, और इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान केंद्रित करने वाले सात प्रौद्योगिकी डोमेन आधारित क्लस्टर हैं।

- 2024 में प्रमुख उपलब्धियाँ: कई उन्नत प्रणालियों का हस्तांतरण किया गया, जिसमें वायु रक्षा प्रणालियाँ और मिसाइल प्रणालियाँ शामिल हैं।

संक्षेप में, DRDO ने भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषकर डॉ. APJ अब्दुल कलाम द्वारा नेतृत्व किए गए एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) जैसे पहलों के माध्यम से।

थोरियम-आधारित परमाणु ऊर्जा उत्पादन

भारत के सबसे बड़े विद्युत उत्पादनकर्ता, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) लिमिटेड ने हाल ही में अमेरिका स्थित क्लीन कोर थोरियम एनर्जी (CCTE) के साथ एक रणनीति समझौता किया है ताकि थोरियम-आधारित ईंधन का उपयोग करते हुए उन्नत परमाणु ऊर्जा के विकास और तैनाती का पता लगाया जा सके। ANEEL कार्यक्रम में प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर्स (PHWRs) शामिल हैं और यह भारत की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें इसके तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में इसके प्रचुर मात्रा में थोरियम भंडार का लाभ उठाया जा सके।

- NTPC और CCTE थोरियम-आधारित परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए सहयोग कर रहे हैं।

- ANEEL एक पेटेंटेड परमाणु ईंधन है जिसमें हाई अस्से लो एनरिच्ड यूरेनियम (HALEU) शामिल है।

- परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) भारत की परमाणु ऊर्जा ढांचे में थोरियम को एकीकृत करने का लक्ष्य रखता है।

- ANEEL के बारे में: ANEEL एक पेटेंटेड परमाणु ईंधन है जो हाई अस्से लो एनरिच्ड यूरेनियम (HALEU) को संयोजित करता है, जो 5% से 20% के बीच समृद्ध होता है, जो कई उन्नत रिएक्टर डिज़ाइनों के लिए आवश्यक है। वर्तमान में, HALEU मुख्यतः रूस और चीन में उत्पादित होता है, जबकि अमेरिका में इसका उत्पादन सीमित है।

- ANEEL ईंधन वर्तमान PHWRs के साथ संगत है, जो भारत की परमाणु ऊर्जा अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिसमें 22 कार्यात्मक रिएक्टर्स हैं जिनकी कुल क्षमता 6780 MWe है।

- ANEEL थोरियम को तैनात करने के लिए एक आसान और तेज़ विकल्प प्रदान करता है, जो आयातित HALEU का लाभ उठाता है, जो भारत के पारंपरिक तरीके की तुलना में है जिसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम रिएक्टर्स के चारों ओर थोरियम कंबल बनाए जाते हैं।

- लाभ: ANEEL ईंधन में प्रति टन 60,000 MW-days की बर्न-अप दक्षता है, जो पारंपरिक प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में संचालन लागत और अपशिष्ट मात्रा को महत्वपूर्ण रूप से कम करता है।

- थोरियम और खर्च किए गए ANEEL ईंधन को हथियार बनाने योग्य नहीं हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय यूरेनियम आपूर्तिकर्ताओं के लिए प्रसार संबंधी चिंताओं में कमी आती है।

- आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव: ANEEL ईंधन का उपयोग भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के साथ मेल खाता है और परमाणु क्षमता को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धताओं का समर्थन करता है।

- भारत की परमाणु रणनीति, जो इसके तीन-चरणीय कार्यक्रम पर आधारित है, प्रचुर मात्रा में थोरियम भंडार का उपयोग करके सतत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखती है। CCTE के साथ सहयोग कुशल, कम अपशिष्ट वाले परमाणु ऊर्जा के लिए एक आशाजनक भविष्य का संकेत देता है।

- चुनौतियों के बावजूद, थोरियम भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण संभावनाएं प्रस्तुत करता है।

मुख्य प्रश्न

प्रश्न: भारत की ऊर्जा रणनीति में थोरियम-आधारित परमाणु रिएक्टरों का महत्व चर्चा करें। यह 3-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम इस उद्देश्य के साथ कैसे मेल खाता है?

भारत को डेटा केंद्रों के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में

भारत का डेटा केंद्र क्षेत्र असाधारण विकास का अनुभव कर रहा है, और FY27 तक इसकी क्षमता दोगुनी होने की उम्मीद है। इस विस्तार को मुख्य रूप से डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का एकीकरण, 5G की तैनाती, और डेटा स्थानिककरण कानूनों के कार्यान्वयन जैसी कारकों द्वारा प्रेरित किया जा रहा है। हालाँकि, इस क्षेत्र को अवसंरचना की कमी, स्थायी ऊर्जा समाधानों की आवश्यकता, और चीन जैसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- भारत की डेटा केंद्र क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है, जो विशाल विकास के अवसर प्रस्तुत करती है।

- स्थायी विकास के लिए अवसंरचना संबंधी बाधाओं और क्षेत्रीय विषमताओं को संबोधित करने की आवश्यकता है।

- विकास के मुख्य प्रेरक तत्वों में डिजिटलाइजेशन, AI, 5G, और नियामक आवश्यकताएँ शामिल हैं।

- डेटा केंद्र क्या हैं: डेटा केंद्र विशेष सुविधाएँ हैं जो बड़े मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डेटा को संग्रहीत, प्रबंधित और संसाधित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इनमें महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी (IT) घटक होते हैं, जैसे सर्वर, स्टोरेज डिवाइस और नेटवर्किंग उपकरण, साथ ही शीतलन, पावर सप्लाई और सुरक्षा के लिए सिस्टम।

- डेटा केंद्र के घटक:

- सर्वर और स्टोरेज सिस्टम: वेबसाइटों और क्लाउड स्टोरेज के लिए कार्यभार संभालते हैं।

- नेटवर्किंग उपकरण: संचार के लिए राउटर, स्विच और फ़ायरवॉल शामिल हैं।

- पावर सप्लाई सिस्टम: UPS और जनरेटर के साथ निर्बाध पावर सुनिश्चित करते हैं।

- शीतलन प्रणाली: एयर कंडीशनिंग या तरल शीतलन के माध्यम से सर्वर के अधिक गर्म होने से रोकने के लिए आवश्यक हैं।

- सुरक्षा अवसंरचना: डेटा उल्लंघनों से बचाने के लिए भौतिक और साइबर सुरक्षा उपाय दोनों शामिल हैं।

- भारत में डेटा केंद्रों की वर्तमान स्थिति: भारत का डेटा केंद्र बाजार 2023 में USD 4.5 बिलियन से बढ़कर 2032 तक USD 11.6 बिलियन होने की उम्मीद है, जो 10.98% की CAGR को दर्शाता है।

- भौगोलिक वितरण: भारत की डेटा केंद्र क्षमता का 50% से अधिक मुंबई में है, जबकि अहमदाबाद, पुणे, और विशाखापट्टनम में उभरते केंद्र हैं।

कैलिफ़ोर्निया में जंगल की आग

- संयुक्त राज्य सरकार ने लॉस एंजेलेस में जंगल की आग के तेजी से फैलने के कारण आपातकाल घोषित किया है, जिसने लगभग 3,000 एकड़ भूमि को प्रभावित किया है।

जंगल की आग क्या है?

- जंगल की आग एक अनियंत्रित आग है जो प्राकृतिक क्षेत्रों जैसे जंगल, घास के मैदान, या प्रेयरी में होती है।

- जंगल की आग प्राकृतिक घटनाओं जैसे बिजली गिरने और ज्वालामुखी विस्फोटों, या मानव गतिविधियों जैसे अनियंत्रित कैंपफायर, फेंकी गई सिगरेट, दंगाई गतिविधियाँ, और जलने वाली खेती के कारण होती है।

जंगल की आग के कारण

मानव गतिविधियाँ:

- जंगलों के निकट विकास, जिसे Wildland-Urban Interface (WUI) कहा जाता है, मानव गतिविधियों के कारण जंगल की आग के जोखिम को बढ़ाता है।

- अविचारपूर्ण क्रियाएँ जैसे अवैध कैंपफायर, अलाव, या सूखी स्थितियों में आतिशबाज़ी का उपयोग आग के जोखिम में योगदान करती हैं।

- अथवा, जंगलों का नुकसान प्राकृतिक आग की बाधाओं को कम करता है, जिससे आग का जोखिम और बढ़ जाता है।

- सूखा सर्दी: दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया में अक्टूबर से न्यूनतम वर्षा होती है, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक सूखी वनस्पति होती है जो जलने के लिए अत्यधिक संवेदनशील होती है।

- सांता आना हवाएँ: ये हवाएँ इस मौसम में कैलिफ़ोर्निया में सामान्य हैं, लेकिन इस वर्ष ये विशेष रूप से तीव्र हैं। जब सूखी परिस्थितियों में आग लगती है, तो तेज़ हवाएँ ज्वालाओं को बड़ा और तेजी से फैलने का कारण बनती हैं।

- जलवायु परिवर्तन: लंबे समय तक और अधिक तीव्र सूखे के मौसम वनस्पति पर नमी की कमी के कारण तनाव बढ़ाते हैं, जो जंगल की आग के जोखिम को बढ़ाता है।

जंगली आग के प्रभाव

- विषाक्त प्रदूषक: जंगली आग का धुआं हानिकारक प्रदूषकों जैसे कि PM2.5, NO₂, ओज़ोन, और सुगंधित हाइड्रोकार्बन से भरा होता है। ये पदार्थ विशेष रूप से कमजोर जनसंख्या के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं, खासकर श्वसन और हृदय संबंधी समस्याओं के लिए।

- जलवायु परिवर्तन की तीव्रता: जंगली आगें वायुमंडल में बड़ी मात्रा में CO₂ और मीथेन छोड़कर वैश्विक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

- सामाजिक और आर्थिक हानि: जंगली आगें संपत्ति, बुनियादी ढांचे, और व्यवसायों को नष्ट कर देती हैं। जंगली आग के खतरे वाले क्षेत्रों में स्थित समुदायों को अक्सर खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप घरों और आजीविका का नुकसान होता है।

- भूमि और मिट्टी का क्षय: जंगली आगें मिट्टी के पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करके मिट्टी के जीवों को नष्ट कर देती हैं और जैविक पदार्थ को कम कर देती हैं। इसके परिणामस्वरूप मिट्टी का अपरदन बढ़ता है और उपजाऊ भूमि की हानि होती है।

आगे का रास्ता

- बढ़ी हुई निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: जंगल की आग की प्रारंभिक पहचान और वास्तविक समय में निगरानी में सुधार के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी और GIS (भौगोलिक सूचना प्रणाली) उपकरणों के उपयोग का विस्तार करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, भारत के वन सर्वेक्षण ने VAN AGNI विकसित किया है, एक पोर्टल जो वन आग के बारे में चेतावनियाँ और वास्तविक समय का डेटा प्रदान करता है।

- वैश्विक सहयोग और ज्ञान साझा करना: जंगल की आग की रोकथाम और प्रतिक्रिया में डेटा, अनुसंधान, और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी बनाने से अग्नि प्रबंधन में समन्वित प्रयासों को सुविधाजनक बनाया जा सकता है।

- जलवायु परिवर्तन से निपटना: जलवायु परिवर्तन से लड़ने और वैश्विक तापमान को कम करने के लिए नीतियों को लागू करना आवश्यक है, क्योंकि ये कारक लंबे समय तक आग के मौसम में योगदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, वन संरक्षण और पुनर्वनीकरण जैसी कार्बन अवशोषण रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना जंगल की आग के दीर्घकालिक प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है।

स्वायत्त AI

डेनमार्क हाल ही में स्वायत्त AI को सक्रिय रूप से अपनाने वाला नवीनतम देश बन गया है, जिसका उद्देश्य घरेलू अनुसंधान और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है। इस उदाहरण का अनुसरण करते हुए और डिजिटल इंडिया की गति का लाभ उठाते हुए, भारत की नेतृत्व क्षमता देश की स्वायत्त AI महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

स्वायत्त AI क्या है?

- स्वायत्त AI एक देश की स्वतंत्र क्षमता को संदर्भित करता है जिससे वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रौद्योगिकियों का विकास, कार्यान्वयन और नियमन कर सकता है, जो उसके अद्वितीय डेटा, मूल्यों और शासन प्राथमिकताओं के साथ मेल खाते हैं।

- यह AI सिस्टम पर राष्ट्रीय नियंत्रण सुनिश्चित करता है, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की सुरक्षा करते हुए नवाचार को बढ़ावा देता है।

स्वायत्त AI की प्रमुख विशेषताएँ:

- आत्मनिर्भरता: राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार AI सिस्टम विकसित करता है, जिससे बाहरी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता न्यूनतम होती है।

- राष्ट्रीय सुरक्षा: महत्वपूर्ण डेटा और अवसंरचना को बाहरी खतरों या दुरुपयोग से सुरक्षित रखता है।

- संस्कृतिक संगति: AI फ्रेमवर्क में एक देश के मूल्यों, भाषा और सामाजिक मानदंडों को समाहित करता है।

- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता: घरेलू AI क्षमताओं के माध्यम से आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ाता है।

भारत के प्रस्तावित एआई रणनीति के बारे में (GovAI निजी एआई = संप्रभु एआई):

- भारत की प्रस्तावित एआई रणनीति डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) जैसे आधार और यूपीआई का उपयोग करते हुए GovAI (सरकारी एआई) विकसित करने पर केंद्रित है, ताकि सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावी और भविष्यवाणी करने योग्य बनाया जा सके।

- यह डेटा संप्रभुता पर जोर देती है, जिसमें अनामित DPI डेटा को एआई प्रशिक्षण सामग्री में बदलते हुए राष्ट्रीय नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है।

- यह रणनीति क्षेत्र-विशिष्ट छोटे भाषा मॉडल (SLMs) बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देती है, जो विकसित होकर उन्नत बड़े भाषा मॉडल (LLMs) में परिवर्तित होते हैं।

- क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (RCoE) के माध्यम से कौशल विकास का लक्ष्य एक मजबूत एआई प्रतिभा पूल बनाना है।

- यह रणनीति भारत के विश्वसनीय और समावेशी एआई में वैश्विक नेता बनने के दृष्टिकोण के साथ मेल खाती है, जिससे आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है।

भारत की स्वायत्त एआई के लिए पहलकदमी:

- भारत की स्वायत्त एआई के लिए पहल डिजिटल इंडिया ढांचे पर आधारित है, जिसमें Aadhaar, UPI, और DigiLocker जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग कर GovAI (सरकारी एआई) का निर्माण किया जा रहा है जिससे सार्वजनिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

- यह Aadhaar, UPI, DigiLocker, और CoWIN जैसे DPI प्लेटफार्मों का उपयोग करती है।

भारत द्वारा निर्मित डोमेन-विशिष्ट AI मॉडल:

- विशिष्ट सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, और सामाजिक कल्याण के लिए छोटे भाषा मॉडल (SLMs) का निर्माण करता है।

- SLMs विकसित होकर बड़े भाषा मॉडल (LLMs) में बदलते हैं, जो उन्नत, अंतःविषय शासन अंतर्दृष्टियों के लिए होते हैं।

- भारत डेटा सेट कार्यक्रम अज्ञात डेटा को AI प्रशिक्षण के लिए संसाधनों में परिवर्तित करता है, जबकि डेटा संप्रभुता को सुनिश्चित करता है।

|

1 videos|326 docs|212 tests

|

FAQs on Science and Technology (विज्ञान और प्रौद्योगिकी): January 2025 UPSC Current Affairs - विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science & Technology) for UPSC CSE

| 1. भारत ने बड़े डेटा पर यूएन पैनल में सदस्यता लेने का क्या लक्ष्य है? |  |

| 2. जेनेटिक इंडिया प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? |  |

| 3. डीआरडीओ का 67वां स्थापना दिवस किस प्रकार महत्वपूर्ण है? |  |

| 4. थोरियम-आधारित परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लाभ क्या हैं? |  |

| 5. भारत को डेटा केंद्रों के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? |  |