बिपिन चंद्र का सारांश: ब्रिटिश विजय का इतिहास भारत में | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

भारत का ब्रिटिश अधिग्रहण

भारत का ब्रिटिश अधिग्रहण एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया थी जो कई शताब्दियों में विकसित हुई, जिसने उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया। यह प्रक्रिया 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ शुरू हुई, जो प्रारंभ में व्यापार पर केंद्रित थी। समय के साथ, कंपनी ने कई सैन्य और कूटनीतिक उपायों के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार किया।

I. साम्राज्य का विस्तार, 1756-1818

बंगाल का ब्रिटिश अधिग्रहण

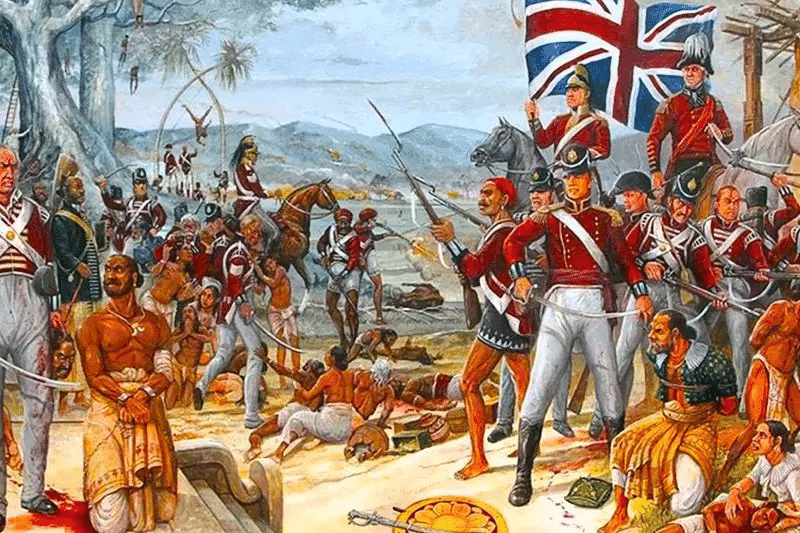

- भारत में ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व की जड़ें 1757 में प्लासी की लड़ाई में हैं, जहाँ अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने बंगाल के नवाब, सिराज-उद-दौला को पराजित किया। यह विजय भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

Bengal, भारत का सबसे उर्वर और आर्थिक रूप से समृद्ध प्रांत, ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान आकर्षित करता था। कंपनी ने बंगाल में अत्यधिक लाभकारी व्यापारिक हित स्थापित किए, जो 1717 में मुग़ल सम्राट द्वारा दिए गए एक शाही फ़रमान द्वारा दी गई महत्वपूर्ण विशेषताओं का लाभ उठाने में सक्षम थे।

- हालांकि, फ़रमान की विरोधाभासी व्याख्याओं के कारण कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ। नवाबों ने कंपनी के कर छूट और व्यापार के लिए पास (दस्तक) के दुरुपयोग पर आपत्ति जताई। मुर्शिद कुली ख़ान और अलीवर्दी ख़ान जैसे नवाबों द्वारा अधिकार को स्थापित करने के प्रयासों के बावजूद, कंपनी के कर्मचारी नियमों से बचते रहे।

स्थिति तब बढ़ गई जब सिराज-उद-दौला ने अपने दादा, अलीवर्दी ख़ान की जगह ली और अंग्रेज़ों से मांग की कि वे मुर्शिद कुली ख़ान के शासन के दौरान स्थापित व्यापारिक शर्तों का पालन करें। अंग्रेज़ों की अस्वीकृति, साथ ही नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता की दीवारबंदी, संघर्ष को जन्म देती है।

- सिराज-उद-दौला ने अंग्रेज़ों के कार्यों को अपनी संप्रभुता के खिलाफ एक चुनौती के रूप में देखा और उन्हें अपनी दीवारबंदियों को तोड़ने का आदेश दिया। हालाँकि, अन्य स्थानों पर अपनी सफलताओं से प्रोत्साहित होकर, अंग्रेज़ों ने अनुपालन करने से इनकार कर दिया, यह निर्णय करते हुए कि वे अपने ही शर्तों पर बंगाल में बने रहेंगे।

- सिराज-उद-दौला, अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षाओं के दीर्घकालिक प्रभावों को पहचानते हुए, अपने अधिकार को स्थापित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कासिमबाजार में अंग्रेज़ों के कारखाने को जब्त किया और फिर जून 1756 में कलकत्ता में किले को पकड़ लिया, अपने विरोधी की शक्ति को कम आंकते हुए।

II. बंगाल में सत्ता का सुदृढ़ीकरण

अंग्रेज़ों की वापसी और साजिश

- सिराज-उद-दौला द्वारा फ़ोर्ट विलियम पर कब्ज़ा करने के बाद, अंग्रेज़ अधिकारी फ़ुल्टा की ओर भाग गए, जहाँ उन्होंने मद्रास से सहायता की प्रतीक्षा की।

- इस दौरान, उन्होंने राजनीतिक साजिशों और विश्वासघात में संलग्न होते हुए नवाब के दरबार में प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ गठबंधन बनाए, जिनमें मीर जाफ़र, मीर बक्शी और अन्य शामिल थे।

- मद्रास से एक मजबूत नौसेना और सैन्य बल, एडमिरल वाटसन और कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में, अंग्रेज़ों की सहायता के लिए पहुँचा।

- क्लाइव ने 1757 में कोलकाता को पुनः प्राप्त किया और नवाब को अंग्रेज़ों की मांगों को मानने के लिए मजबूर किया।

- छूट हासिल करने के बावजूद, अंग्रेज़ों ने सिराज-उद-दौला को अधिक सहिष्णु मीर जाफ़र से बदलने की साजिश रची।

- यह तनाव 1757 में प्लासी की लड़ाई में परिणत हुआ, जहाँ अंग्रेज़ों ने नवाब की सेनाओं को निर्णायक रूप से हराया।

- यह लड़ाई, भले ही हताहतों के मामले में अपेक्षाकृत छोटी थी, एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित करती है।

- मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया, जिससे अंग्रेज़ों को व्यापक विशेषाधिकार प्राप्त हुए, जिसमें स्वतंत्र व्यापार और क्षेत्रों का अधिग्रहण करने का अधिकार शामिल था।

प्लासी के परिणाम

- प्लासी में जीत के दूरगामी परिणाम हुए, जिसने बंगाल में ब्रिटिश शक्ति को मजबूत किया और पूरे भारत में आगे बढ़ने की नींव रखी।

- इसने ब्रिटिश प्रतिष्ठा को काफी बढ़ाया और उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख प्रतिस्पर्धियों के रूप में स्थापित किया।

- बंगाल पर नियंत्रण ने ब्रिटिशों को महत्वपूर्ण राजस्व प्रदान किया, जिससे उन्होंने एक मजबूत सेना बनाने और एंग्लो-फ्रेंच संघर्षों में प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम हो सके।

- हालांकि, इसने बंगाल के संसाधनों और लोगों का शोषण भी किया, जिसका लाभ ब्रिटिशों को हुआ।

III. चुनौतियाँ और विद्रोह

मीर जाफर का शासन

- मीर जाफर का नवाब के रूप में कार्यकाल असंतोष और वित्तीय दबाव से भरा था।

- आरंभ में अंग्रेजों के साथ सहयोग करने के बावजूद, वह जल्दी ही उनकी बढ़ती हुई रिश्वत और उपहारों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो गए।

- कंपनी के अधिकारियों, विशेष रूप से क्लाइव, ने अपने पद का लाभ उठाते हुए बंगाल के खजाने और संसाधनों को अत्यधिक शोषित किया।

मीर कासिम का उदय

- बढ़ते दबाव और असंतोष के कारण, मीर जाफर को 1760 में अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में त्याग पत्र देने के लिए मजबूर होना पड़ा।

- मीर कासिम ने भ्रष्टाचार को रोकने, सेना को मजबूत करने और कंपनी के शोषणकारी व्यवहारों को चुनौती देने का प्रयास किया।

- हालांकि, मीर कासिम के सुधारों और ब्रिटिश प्रभुत्व के खिलाफ प्रतिरोध ने और अधिक संघर्षों को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उन्हें सत्ता से हटा दिया गया।

दमन और शोषण

- प्लासी के बाद की अवधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा व्यापक शोषण और दमन की विशेषता थी।

- उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए बंगाल से धन निकालने का काम किया, जिससे आर्थिक गिरावट और स्थानीय जनसंख्या में व्यापक दुख पैदा हुआ।

- भारतीय व्यापारियों, कारीगरों और किसानों को अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा, उगाही और बलात्कारीकरण का सामना करना पड़ा।

- कंपनी का लाभ प्राप्त करने का प्रयास बंगाल के संसाधनों के संगठित लूटपाट और इसकी समृद्धि के विनाश की ओर ले गया।

मीर कासिम का प्रतिरोध

- ब्रिटिश अत्याचारों के बंगाल की ताकत और स्वायत्तता पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझते हुए, मीर कासिम ने विदेशी नियंत्रण के खिलाफ साहसिक कदम उठाए।

- उन्होंने सभी आंतरिक व्यापार शुल्क समाप्त कर दिए, भारतीय और विदेशी व्यापारियों के बीच समानता बहाल करने का इरादा किया।

- हालांकि, अंग्रेजी व्यापारी, समानता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, उन्होंने शुल्कों की बहाली की मांग की, जिससे संघर्ष फिर से भड़क उठा।

- अंततः, मीर कासिम को 1763 में ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाइयों में हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने अवध में शरण ली, जहां उन्होंने शुजा-उद-दौला और शाह आलम II के साथ गठबंधन किया।

- उनकी संयुक्त सेनाओं को 1764 में बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिशों द्वारा निर्णायक रूप से पराजित किया गया, जिसने बंगाल और पड़ोसी क्षेत्रों पर ब्रिटिश प्रभुत्व को मजबूत किया।

ब्रिटिश नियंत्रण का समेकन

- बक्सर में विजय के बाद, रॉबर्ट क्लाइव, जो बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्यरत थे, ने ब्रिटिश अधिकारिता का विस्तार करने का अवसर seized किया। मीर जाफर को नवाब के रूप में पुनर्स्थापित किया गया, और 1765 में एक नया संधि हस्ताक्षरित हुआ जिसने कंपनी के बंगाल पर नियंत्रण को और मजबूत किया। इस संधि ने कंपनी को बंगाल के प्रशासन पर सर्वोच्च अधिकार दिया, जिसमें उसके हित में एक उप-सुबेदार को नियुक्त करने का अधिकार शामिल था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने मुग़ल सम्राट, शाह आलम II से बंगाल, बिहार, और उड़ीसा की दीवानी, या राजस्व संग्रहित करने का अधिकार प्राप्त किया।

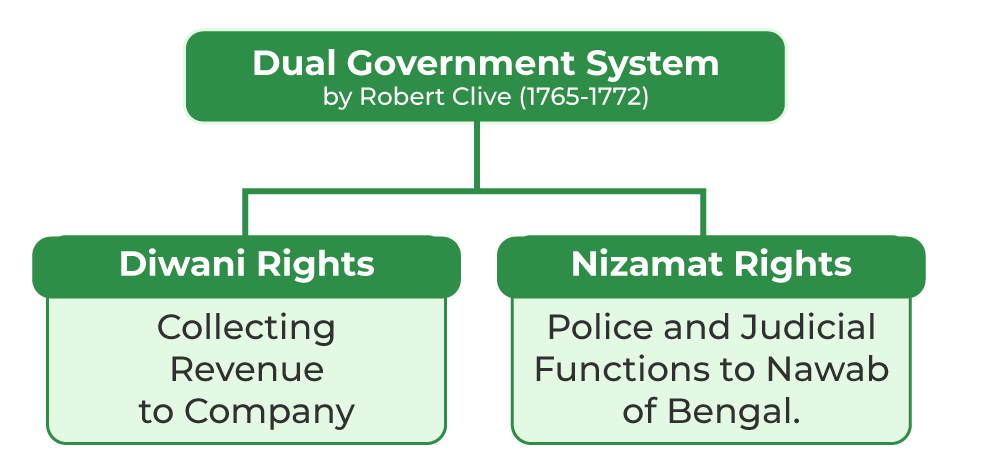

IV. प्रशासन की दोहरी प्रणाली

दोहरी सरकार की स्थापना

- 1765 से, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रभावी रूप से बंगाल की शासक बन गई।

- प्रशासन एक दोहरी प्रणाली के तहत संचालित होता था, जहाँ कंपनी राजस्व संग्रह (दीवानी) और पुलिस और न्यायिक शक्तियों (निजामत) पर नियंत्रण रखती थी, उप-सुबेदार के माध्यम से। यह व्यवस्था ब्रिटिशों को बिना जिम्मेदारी लिए शक्ति wield करने की अनुमति देती थी। जबकि वे वित्त और सैन्य मामलों का सीधे प्रबंधन करते थे, नवाब और उसके अधिकारी प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वहन करते थे, लेकिन उन्हें प्रभावी रूप से उन्हें लागू करने का अधिकार नहीं था।

शोषण और परिणाम

- दोहरी सरकार की प्रणाली ने बंगाल के संसाधनों और लोगों का व्यापक शोषण किया। लालच से प्रेरित ब्रिटिश अधिकारियों ने भ्रष्टाचार, आर्थिक शोषण और उत्पीड़न में संलिप्तता दिखाई, जिससे आर्थिक खराबी और सामाजिक अशांति फैल गई। कंपनी की नीतियों, जिसमें बंगाल से धन का निष्कर्षण शामिल था, ने क्षेत्र की गरीबी को बढ़ा दिया। 1770 का भयंकर अकाल, जो ब्रिटिश नीतियों से बढ़ गया, ने बंगाल की जनसंख्या को और कम कर दिया और ब्रिटिश शासन के गंभीर परिणामों को उजागर किया।

वॉरेन हेस्टिंग्स (1772-1785) और कॉर्नवालिस (1786-1793) के तहत युद्ध

I. हैदर अली के साथ संघर्ष

हैदराबाद के निज़ाम के साथ संधि

- 1766 में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के निज़ाम के साथ एक संधि बनाई ताकि हैदर अली पर हमला करने में मदद मिल सके, इसके बदले में क्षेत्रीय रियायतें प्राप्त की जा सकें। हालांकि, हैदर अली मजबूत साबित हुए, ब्रिटिशों को पराजित किया और उन्हें अपनी शर्तों पर शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया।

मराठों के साथ तनाव

- 1775 में, ब्रिटिशों और मराठों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ, जो मराठा नेतृत्व के भीतर सत्ता संघर्ष के कारण था। मुंबई में ब्रिटिश अधिकारियों ने एक गुट का समर्थन किया, जिससे एक लंबे युद्ध की शुरुआत हुई जो 1775 से 1782 तक चला।

II. चुनौतियाँ और सफलताएँ

ब्रिटिशों द्वारा सामना की गई चुनौतियाँ

- ब्रिटिशों को एकजुट मराठा बलों, हैदर अली के अधीन मैसूर और हैदराबाद के निज़ाम जैसे ताकतवर विरोधियों का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, वे विदेशों में भी संघर्षों में उलझे हुए थे, जैसे कि अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध।

वॉरन हेस्टिंग्स का नेतृत्व

- वॉरन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में, भारत में ब्रिटिश बलों ने फिर से मजबूती हासिल की। हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया, भले ही उन्हें मजबूत विरोधियों का सामना करना पड़ा।

III. पहले एंग्लो-मराठा युद्ध और साल्बाई की संधि

शांति समझौता

- पहला एंग्लो-मराठा युद्ध 1782 में साल्बाई की संधि पर हस्ताक्षर के साथ अनिर्णायक रूप से समाप्त हुआ। जबकि किसी भी पक्ष ने स्पष्ट विजय प्राप्त नहीं की, इस संधि ने ब्रिटिशों और मराठों के बीच 20 वर्षों की शांति सुनिश्चित की।

प्रभाव और एकीकरण

शांति काल ने ब्रिटिशों को बंगाल में अपने शासन को मजबूत करने का अवसर दिया।

- मराठों ने आंतरिक संघर्षों में व्यस्तता दिखाई।

- इसके अतिरिक्त, संधि ने ब्रिटिशों पर मैसूर पर दबाव डालने में मदद की।

- मराठों ने हैदर अली के खिलाफ सहायता का वचन दिया।

IV. मैसूर के साथ संघर्ष और कॉर्नवॉलिस का नेतृत्व

शत्रुता की पुनः शुरुआत

- 1770 में, ब्रिटिशों और मैसूर के बीच युद्ध फिर से भड़क उठा, जिसमें हैदर अली ने निरंतर प्रतिरोध किया।

- प्रारंभिक विफलताओं के बावजूद, ब्रिटिश कूटनीति और सैन्य प्रयासों, जिसमें क्षेत्रीय शक्तियों के साथ गठबंधन शामिल थे, ने उन्हें मैसूरी हमलों का सामना करने में सक्षम बनाया।

तीसरा एंग्लो-मैसूर युद्ध

- लॉर्ड कॉर्नवॉलिस के अधीन, ब्रिटिशों ने 1792 में मैसूर के टिपू सुलतान को एक श्रृंखला की लड़ाइयों के बाद निर्णायक रूप से पराजित किया।

- यह संघर्ष दिखाता है कि ब्रिटिश कूटनीतिक चालाकी और सैन्य ताकत के माध्यम से formidable विरोधियों को पराजित करने में सक्षम थे।

परिणाम

सेरिंगपट्टम की संधि ने तीसरे एंग्लो-मैसूर युद्ध का समापन किया, जिसके परिणामस्वरूप टिपू सुलतान द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय रियायतें दी गईं और दक्षिण भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को मजबूत किया गया।

लॉर्ड वेल्सली के अधीन विस्तार (1798-1805)

I. पृष्ठभूमि और राजनीतिक संदर्भ

लॉर्ड वेल्सली का परिचय

- लॉर्ड वेल्सली ने 1798 में भारत के गवर्नर-जनरल का पद ग्रहण किया, इस समय ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वैश्विक तनाव बढ़ रहा था।

- यह अवधि भारत में ब्रिटिशों द्वारा आक्रामक विस्तारवाद की ओर एक बदलाव का प्रतीक थी।

भारत में राजनीतिक परिदृश्य

1797 तक, मैसूर और मराठों जैसी प्रमुख भारतीय शक्तियां कमजोर हो गई थीं, जिससे ब्रिटिशों के लिए विस्तार का अवसर उत्पन्न हुआ।

इन शक्तियों का पतन, ब्रिटिश महत्वाकांक्षाओं और आर्थिक हितों के साथ मिलकर विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है।

II. विस्तार की रणनीतियाँ

सहायक संधियों का उपयोग

- लॉर्ड वेल्स्ली ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली को लागू किया।

- इस प्रणाली के माध्यम से, भारतीय शासकों को ब्रिटिश सैन्य उपस्थिति को स्वीकार करने और सब्सिडी (वित्तीय सहायता) चुकाने के लिए मजबूर किया गया, जिससे वे कंपनी के समक्ष अपनी संप्रभुता को प्रभावी रूप से समर्पित कर देते थे।

उपायों का प्रयोग

- वेल्स्ली की विस्तारवादी एजेंडा तीन मुख्य उपायों पर निर्भर था: सहायक संधियाँ, प्रत्यक्ष युद्ध, और पहले पराजित शासकों के अधीन क्षेत्रों का अधिग्रहण।

- ये उपाय ब्रिटिश शक्ति को मजबूत करने और संभावित खतरों को निष्क्रिय करने के लिए लक्षित थे।

III. सहायक संधियाँ: तंत्र और परिणाम

- सहायक संधि प्रणाली में भारतीय शासकों को अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश सैनिकों को बनाए रखने और उनके रखरखाव के लिए सब्सिडी चुकाने के लिए मजबूर किया गया।

- अतिरिक्त रूप से, प्रशासनिक मामलों की निगरानी के लिए ब्रिटिश निवासी दरबारों में तैनात किए गए।

- सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने से भारतीय राज्यों से उनकी स्वतंत्रता छिन गई, जिससे उनके बाह्य मामलों और आंतरिक प्रशासन में संप्रभुता कमजोर हुई।

- इस प्रणाली के कारण आर्थिक विघटन, स्थानीय सेनाओं का विघटन, और भारतीय मामलों पर ब्रिटिश नियंत्रण में वृद्धि हुई।

IV. विस्तारवादी उपाय और संधियाँ

हैदराबाद के निजाम के साथ संधि

- 1798 में, वेल्स्ली ने हैदराबाद के निजाम के साथ एक सहायक संधि की, जिसमें उसे मराठा आक्रमणों के खिलाफ सुरक्षा के बदले एक ब्रिटिश बल बनाए रखने के लिए मजबूर किया गया।

- बाद की संधियों ने कंपनी को क्षेत्रीय रियायतों का परिणाम दिया।

अवध और अन्य राज्यों के साथ बलात्कारी संधियाँ

वेल्सले ने अवध के नवाब और अन्य शासकों को सहायक संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, जिससे ब्रिटिशों को उनके क्षेत्रों और प्रशासनों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ। ये संधियाँ भारत में ब्रिटिश वर्चस्व को मजबूत करने में सहायक रहीं।

टिपू सुलतान के साथ संघर्ष

टिपू सुलतान का ब्रिटिश वर्चस्व के प्रति प्रतिरोध संघर्षों और कूटनीतिक प्रयासों का कारण बना। टिपू के ब्रिटिशों के खिलाफ गठबंधन बनाने के प्रयासों के बावजूद, वेल्सले की नीतियों ने अंततः मैसूर की हार और दक्षिण भारत में ब्रिटिश शक्ति के एकीकरण का परिणाम दिया।

परिणाम और प्रभाव

वेल्सले की विस्तारवादी नीतियों ने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रीय नियंत्रण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया, स्वदेशी शक्तियों को कमजोर किया, और ब्रिटिश प्रभुत्व को मजबूत किया। सहायक गठबंधन प्रणाली ब्रिटिशों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई, हालांकि इसका भारतीय राज्यों और समाजों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

लॉर्ड वेल्सले की विस्तारवादी नीतियों का निरंतरता

I. टिपू सुलतान की हार और ब्रिटिश शक्ति का एकीकरण

टिपू सुलतान के साथ युद्ध

- 1799 में, ब्रिटिश सेना ने एक संक्षिप्त लेकिन तीव्र संघर्ष में टिपू सुलतान को निर्णायक रूप से हराया, जिससे फ्रांसीसी सहायता को रोका गया और ब्रिटिश प्रभुत्व सुनिश्चित हुआ। टिपू की चुनौती और बाद में उनकी मृत्यु ने स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया।

टिपू की हार के परिणाम

टिपू की हार के बाद, लगभग आधे मैसूर के क्षेत्रों को ब्रिटिशों और उनके सहयोगी निज़ाम के बीच बाँट दिया गया। शेष हिस्से को इसके मूल शासकों के वंशजों को लौटाया गया, हालांकि यह कड़े ब्रिटिश नियंत्रण के तहत था।

फ्रांसीसी खतरे का अंत

चौथे एंग्लो-मायसोर युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के लिए फ्रांसीसी खतरे को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया, जिससे क्षेत्र में ब्रिटिश प्रभुत्व को मजबूत किया गया।

II. अन्य भारतीय शक्तियों के खिलाफ विस्तारवादी उपाय

कर्नाटका, तंजौर और सूरत के साथ बलात्कारी संधियाँ

- 1801 में, लॉर्ड वेल्स्ली ने कर्नाटका के नवाब को कंपनी को अपनी राज्य का हस्तांतरण करने के लिए मजबूर किया, इसके बदले में उसे एक पेंशन दी गई।

- तंजौर और सूरत के शासकों पर भी इसी तरह की संधियाँ थोप दी गईं, जिससे ब्रिटिश क्षेत्रों और प्रभाव का विस्तार हुआ।

मराठों पर ध्यान केंद्रित करना

- जब प्रमुख भारतीय शक्तियाँ दबा दी गईं, तो ध्यान मराठों की ओर केंद्रित हुआ।

- आंतरिक संघर्षों और अनुभवी नेताओं की कमी के कारण कमजोर हुई मराठा संघ ब्रिटिश हस्तक्षेप का लक्ष्य बन गई।

III. मराठा संघ का अधीनता

सहायक संधियों की पेशकश

- वेल्स्ली द्वारा मराठा chiefs को सहायक संधियों की बार-बार पेशकश की गई, जिसका उद्देश्य उन्हें ब्रिटिश नियंत्रण में लाना था।

- हालांकि, आंतरिक संघर्ष और नेतृत्व की कमी ने मराठा एकता में बाधा डाली।

पेशवा और सिंधिया की अधीनता

- होल्कर की हार के बाद, पेशवा बाजीराव II ने ब्रिटिश दबाव के आगे झुककर 1802 में बासेइन में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, जो मराठा शक्ति के अधीनता का प्रतीक था।

- ब्रिटिश जीतों ने मराठा क्षेत्रों पर नियंत्रण को और मजबूत किया।

IV. वेल्स्ली की विस्तारवादी नीतियों का अंत

- ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते कर्ज और ब्रिटेन की वित्तीय समस्याओं, साथ ही यूरोप में नेपोलियन के उदय ने विस्तारवादी नीतियों पर पुनर्विचार को प्रेरित किया।

- 1806 में वेल्स्ली की भारत से वापसी ने आगे की विजय के बजाय संधारण की ओर एक बदलाव का संकेत दिया।

- 1806 में राजघाट की संधि ने वेल्स्ली के विस्तारवादी प्रयासों का अंत किया।

- होल्कर के साथ शांति और हाल की विजय का संधारण ब्रिटिश शासन में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

V. वेल्स्ली की नीतियों की विरासत

- वेल्सली की विस्तारवादी नीतियों ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को मजबूत किया, जिससे ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों में एक प्रकार की श्रेष्ठता की भावना विकसित हुई।

- कंपनी की वृद्धि को ब्रिटिश शक्ति की जीत के रूप में देखा गया।

- हालांकि वेल्सली की नीतियों ने ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार किया, वे भारतीय शासकों और जनसंख्या में भविष्य के असंतोष और प्रतिरोध के बीज भी बो दिए।

- ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विरासत ने भारत के इतिहास को सदियों तक आकार दिया।

लॉर्ड हैस्टिंग्स के तहत विस्तार

I. मराठा प्रतिरोध और ब्रिटिश प्रतिक्रिया

मराठा विद्रोह

1817 में, मराठों ने, जिनका नेतृत्व पेशवा कर रहा था, दूसरे एंग्लो-माराठा युद्ध के बाद अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। पेशवा का पूना में ब्रिटिश निवास पर हमला उनके प्रतिरोध की शुरुआत का चिन्ह था।

ब्रिटिश प्रतिघात

गवर्नर-जनरल लॉर्ड हैस्टिंग्स ने मराठा विद्रोह का त्वरित उत्तर दिया। उन्होंने सिंधिया को ब्रिटिश सुपरिन्टेन्डेंसी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और पेशवा, भोंसले और होल्कर की सेनाओं को निर्णायक रूप से पराजित किया।

II. मराठा पराजय के परिणाम

- मराठों की पराजय के परिणामस्वरूप पेशवा का गद्दी से हटना और उनके क्षेत्रों का अधिग्रहण हुआ।

- अन्य मराठा chiefs, जैसे होल्कर और भोंसले, को सहायक बलों को स्वीकार करने और ब्रिटिशों को बड़े भूभाग देने के लिए मजबूर किया गया।

- मराठा गर्व को संतुष्ट करने के लिए पेशवा की भूमि से सतारा नामक एक छोटा राज्य स्थापित किया गया और इसे छत्रपति शिवाजी के वंशज को दिया गया।

- हालाँकि, यह ब्रिटिशों की पूर्ण निर्भरता के रूप में कार्य करता था।

- राजपूताना राज्य, जो पहले मराठों के द्वारा प्रभुत्व में थे, अपनी पराजय के बाद ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया।

- वे अपनी स्वतंत्रता को स्थापित करने की ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे थे और सहजता से ब्रिटिश नियंत्रण को स्वीकार कर लिया।

III. ब्रिटिश शक्ति का संकेंद्रण (1815-1857)

विजय की पूर्णता

1818 और 1857 के बीच, ब्रिटिशों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप, पंजाब और सिंध को छोड़कर, पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अवध, केंद्रीय प्रांतों और कई छोटे राज्यों को अपने में मिला लिया।

IV. सिंध का विजय

- सिंध का विजय एंग्लो-रूसी rivalry और भारत में रूस के आक्रमणों के ब्रिटिश चिंताओं द्वारा प्रेरित था, जो अफगानिस्तान या फारस के माध्यम से हो रहे थे।

- सिंध नदी की व्यावसायिक संभावनाएँ ने ब्रिटिशों की रुचि को आकर्षित किया।

- 1832 और 1839 में संधियों के माध्यम से सिंध में ब्रिटिश प्रभाव स्थापित हुआ, जो 1843 में सर चार्ल्स नैपियर के नेतृत्व में एक संक्षिप्त अभियान के बाद अधिग्रहण में culminated हुआ।

- पिछले आश्वासनों के बावजूद, सिंध को ब्रिटिश रणनीतिक हितों को बढ़ाने के लिए अधिग्रहित किया गया।

- सर चार्ल्स नैपियर ने सिंध के अधिग्रहण के लिए अभियान का नेतृत्व किया, हालांकि उन्होंने जब्ती के लिए कानूनी आधार की कमी को स्वीकार किया।

- उनकी सफल विजय रणनीतिक और व्यावसायिक हितों द्वारा प्रेरित थी, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण पुरस्कार राशि प्राप्त हुई।

पंजाब का विजय

I. राजनीतिक अस्थिरता और ब्रिटिश उत्तेजना

महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु

- 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता ने सरकार में तेजी से बदलाव को जन्म दिया।

- भ्रष्ट नेता उभरे, और सत्ता अंततः अनुशासनहीन पंजाब सेना के हाथों में चली गई।

1809 में रणजीत सिंह के साथ हस्ताक्षरित स्थायी मित्रता की संधि के बावजूद, ब्रिटिश अधिकारियों ने सुतlej के पार पंजाब को लालच से देखा। मेजर ब्रॉडफुट द्वारा उत्तेजक कार्यों और भ्रष्ट पंजाब प्रमुखों के साथ साजिशों ने तनाव को बढ़ाया।

II. युद्ध का आरंभ और लाहौर संधि

युद्ध की घोषणा

- दिसंबर 1845 में पंजाब सेना ने, जब उन्हें ब्रिटिशों के क्षेत्र पर कब्जा करने की मंशा का विश्वास हुआ, तो फाजिल्का की ओर ब्रिटिश सैनिकों की गतिविधियों के बाद युद्ध की घोषणा की।

- यह संघर्ष हिंदू, मुस्लिम और सिखों को ब्रिटिशों के खिलाफ एकजुट कर दिया।

पराजय और संधि

- शूरवीर प्रतिरोध के बावजूद, पंजाब सेना आंतरिक विश्वासघात और ब्रिटिश सैन्य शक्ति के सामने झुक गई, और 8 मार्च 1846 को अपमानजनक लाहौर संधि पर हस्ताक्षर किए।

- जुल्लुंधर दोआब का विलय कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर को राजा गुलाब सिंह डोगरा को नकद भुगतान के लिए सौंपा गया।

III. ब्रिटिश सत्ता का एकीकरण

- दिसंबर 1846 में Subsequent संधियों ने लाहौर में ब्रिटिश निवासी को पंजाब पर पूर्ण अधिकार दिया, जिससे निवासी क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया।

- पंजाब ने अपनी स्वतंत्रता खो दी और ब्रिटिश साम्राज्य का एक वफादार राज्य बन गया।

डलहौजी और अधिग्रहण की नीति (1848-1856)

I. लॉर्ड डलहौजी की आगमन और अधिग्रहण नीति

डलहौजी की दृढ़ता

लॉर्ड डलहौजी, 1848 में भारत में गवर्नर-जनरल के रूप में आए, ने बड़े क्षेत्र में ब्रिटिश शासन को सीधे लागू करने का संकल्प लिया। उन्होंने मान लिया कि ब्रिटिश प्रशासन, स्थानीय शासकों की तुलना में, श्रेष्ठ है।

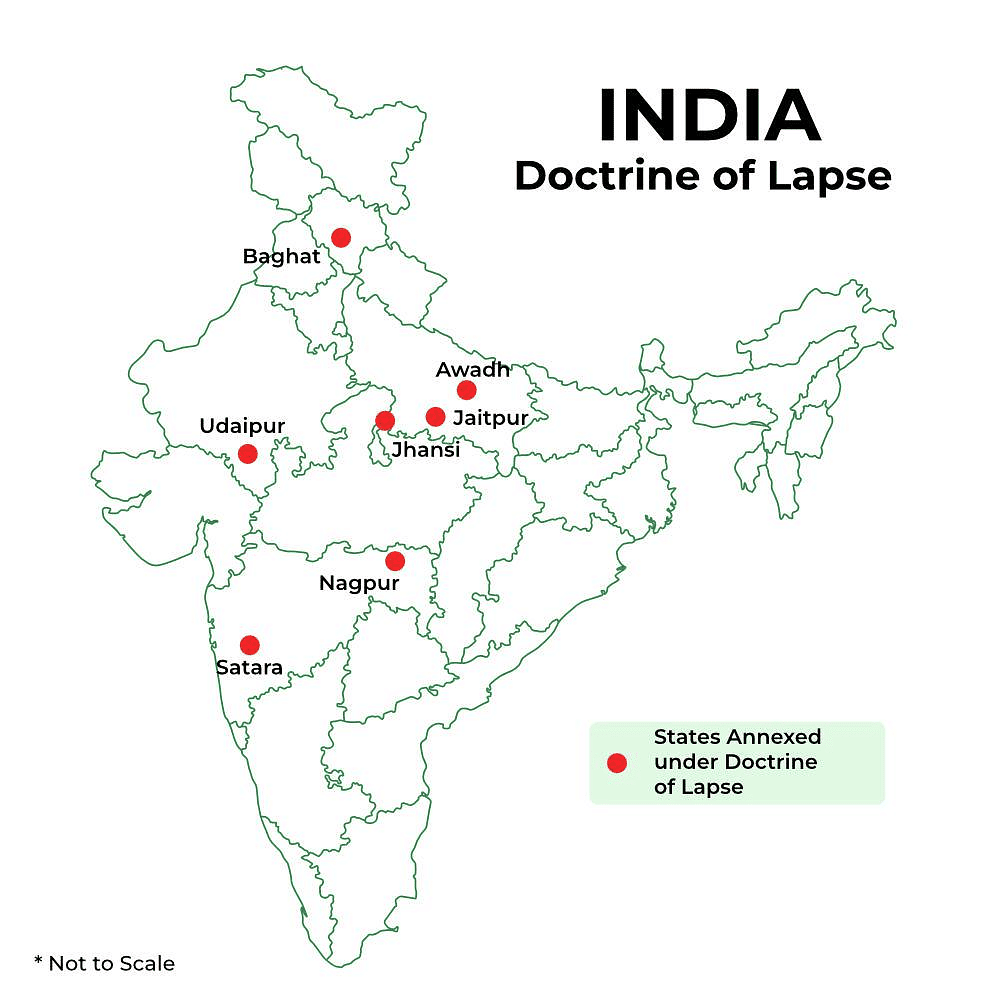

लैप्स का सिद्धांत

- डलहौजी ने अपनी अधिग्रहण नीति को मुख्य रूप से लैप्स के सिद्धांत के माध्यम से लागू किया, जिसके अनुसार बिना प्राकृतिक वारिस वाले राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में समाहित किया गया, जब तक कि अंगीकरण को पहले ब्रिटिश स्वीकृति न मिल जाए।

- इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए, सतारा, नागपुर और झाँसी सहित कई राज्यों का अधिग्रहण किया गया।

II. अवध और अन्य क्षेत्रों का अधिग्रहण

- डलहौसी ने अवध को जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इस क्षेत्र के इतिहासिक संबंधों के कारण उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह क्षेत्र ब्रिटिशों के प्रति वफादार था, विशेषकर बक्सर की लड़ाई के बाद।

- उसने नवाब वाजिद अली शाह द्वारा किए गए प्रशासनिक कुप्रबंधन का आरोप लगाकर जोड़ने का औचित्य प्रस्तुत किया, और सुधारों की आवश्यकता का उल्लेख किया।

अवध का विलय

- ब्रिटिशों की कच्चे कपास की मांग को पूरा करने और ब्रिटिश निर्यात का विस्तार करने के लिए, डलहौसी ने 1853 में निजाम से बेड़ार को जोड़ लिया।

- उसने पूर्व शासकों के शीर्षकों को मान्यता देने से इनकार कर दिया और उनकी पेंशनें समाप्त कर दीं, जिससे ब्रिटिश नियंत्रण और मजबूत हुआ।

III. विलय नीति का प्रभाव

- विलय की नीति ने स्वदेशी राज्यों को धीरे-धीरे अप्रासंगिक बना दिया, क्योंकि वे ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न हिस्से बन गए।

- इन राज्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण ब्रिटिश सुविधा के अनुसार बदलता रहा, जिसमें उनकी जनसंख्या के हितों की अनदेखी की गई।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|