नितिन सिंहानिया का सारांश: भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मिट्टी के बर्तन - 3 | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

प्रांतीय वास्तुकला के विद्यालय

बंगाल विद्यालय (1203-1573 ईस्वी):

- विशेषताएँ: ईंटों और काले बेसाल्ट के उपयोग के लिए जाना जाता है। मस्जिदों के लिए ढलान वाली 'बंगला छतों' का उपयोग जारी रखा, जो पहले मंदिरों के लिए प्रयोग किया जाता था।

- उदाहरण: पश्चिम बंगाल के मल्दा जिले में कदाम रसूल मस्जिद और अदिना मस्जिद।

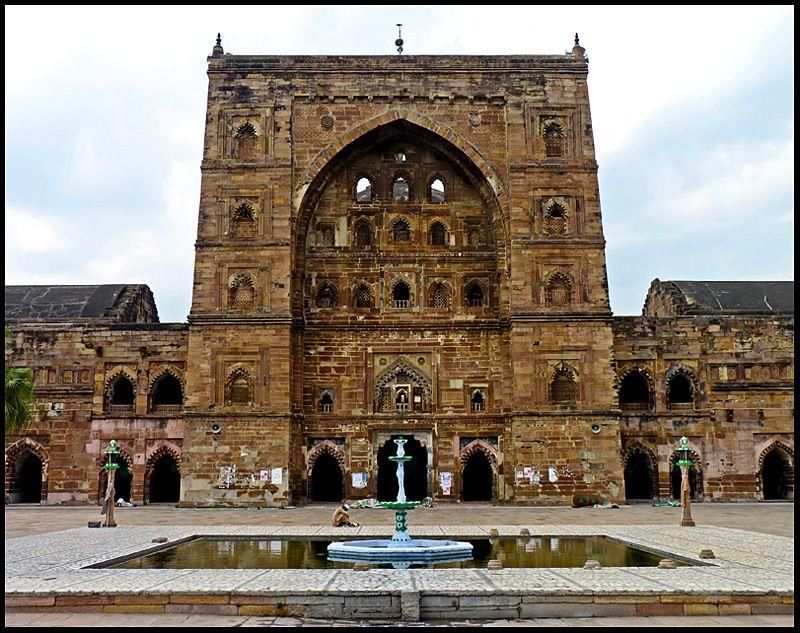

जौनपुर स्कूल (1394-1479 ईस्वी)

- सहयोग और शैली: शारकी शासकों द्वारा समर्थित, इस शैली में मीनारों का उपयोग नहीं किया गया और यह प्रार्थना हॉल में बोल्ड चित्रित आकृतियों द्वारा पहचानी जाती है।

- उदाहरण: अताला मस्जिद, जौनपुर।

मालवा स्कूल (1405-1569 ई.)

- प्रमुख शहर: धार और मंडू, मालवा पठार में।

- वास्तुशिल्प विशेषताएँ: विभिन्न रंगों के पत्थरों और संगमरमर का उपयोग, बड़े खिड़कियाँ, और सजावटी मेहराबें और खंभे।

- पर्यावरणीय अनुकूलन: अच्छी वेंटिलेशन वाली इमारतें, हवादार मंडप, कृत्रिम जलाशय (बौली), और स्थानीय सामग्री। उदाहरण: रानी रूपमती मंडप, जहाज महल, और अशरफी महल।

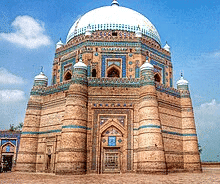

बीजापुर स्कूल (1490-1656 ईस्वी)

- पैट्रनैज और नवाचार: आदिल शाह के तहत विकसित, जिसमें तीन मेहराब वाले मुखौटे और गोलाकार गुंबद जैसी अनोखी विशेषताएँ थीं।

- निर्माण तकनीक: लोहे के क्लैंप, मजबूत प्लास्टर, और दीवारों पर सजावटी नक्काशी का उपयोग।

भारत में फुसफुसाते गैलरी

फुसफुसाते गैलरी को इसकी विस्तृति में सबसे हल्की आवाज़ों को भी पहुँचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

भारत में फुसफुसाते गैलरी के उदाहरण हैं:

- बिजापुर में गोल गुंबज

- कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल

- बंदिपोर में गोलघर ग्रेनरी

मुगल वास्तुकला

मुगलों ने कला और वास्तुकला के प्रति उत्साहपूर्वक समर्थन दिया। उनके शासन के दौरान, वास्तुकला ने अपनी महत्वपूर्णता फिर से प्राप्त की, नए ढांचे महान दृष्टि और कलात्मकता के साथ बनाए गए।

बाबर

- बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत और रोहिलखंड में मस्जिदों का निर्माण शुरू किया। हालाँकि, उनका शासन बहुत संक्षिप्त था जिससे कोई नई वास्तुकला शैली या तकनीक को बढ़ावा नहीं मिला।

- काबुली बाग मस्जिद: बाबर द्वारा 1527 में पानीपत में निर्मित, यह मस्जिद 1526 में पानीपत की लड़ाई में सुलतान इब्राहीम लोदी पर विजय की स्मृति में बनाई गई थी।

- बाग-ए-बाबर: यह बाग काबुल में, मुग़ल बागों में से एक, 1504 में बाबर द्वारा काबुल पर विजय के बाद स्थापित किया गया था।

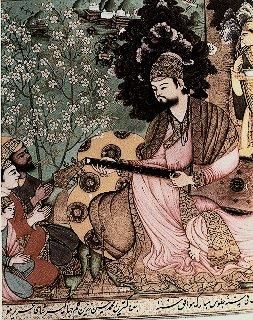

हुमायूँ

- हुमायूँ का शासन शेर शाह सूरी के खिलाफ शक्ति के लिए निरंतर संघर्ष से भरा था, जिससे उनकी कला और वास्तुकला पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता सीमित हो गई। उन्होंने दीनपनाह नामक एक शहर की नींव रखी, लेकिन इसे पूरा नहीं कर सके।

- इस अवधि के दौरान, फ़ारसी वास्तुकला शैलियाँ प्रमुख हो गईं।

- हुमायूँ का मक़बरा: बेगम बेगम द्वारा 1558 में हुमायूँ की मृत्यु के बाद कमीशन किया गया, यह मक़बरा 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया।

शेर शाह के योगदान

शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया, हालांकि यह अवधि संक्षिप्त थी। उन्होंने कई स्मारकों का निर्माण किया, जिनमें शामिल हैं:

- किला-ए-कुहना मस्जिद: दिल्ली में स्थित, यह मस्जिद लोदी शैली से मुग़ल शैली में वास्तुशिल्प परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है।

- रोहतास किला: पाकिस्तान में स्थित एक प्रसिद्ध किला, जो शेर शाह की वास्तुशिल्प कौशल को दर्शाता है।

- शेर शाह सूरी मस्जिद: पटना में स्थित, यह मस्जिद अफगान शैली में बनाई गई थी ताकि शेर शाह का शासनकाल चिह्नित किया जा सके।

- शेर शाह सूरी ने एक पुराने मौर्य मार्ग का पुनर्निर्माण और विस्तार किया, जिसका नाम सड़क-ए-आज़म (महान सड़क) रखा, जो बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने इस मार्ग के साथ यात्रा करने वालों के लिए सराय (विश्राम गृह) और पेड़ों की व्यवस्था की।

- शेर शाह सूरी का मकबरा, जो उनके जन्मस्थान सासाराम में स्थित है, उनके समय का एक और महत्वपूर्ण स्मारक है। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है और एक झील के अंदर स्थित है, यह मकबरा दिल्ली सुलतानate काल की वास्तुशिल्प परंपराओं को जारी रखता है।

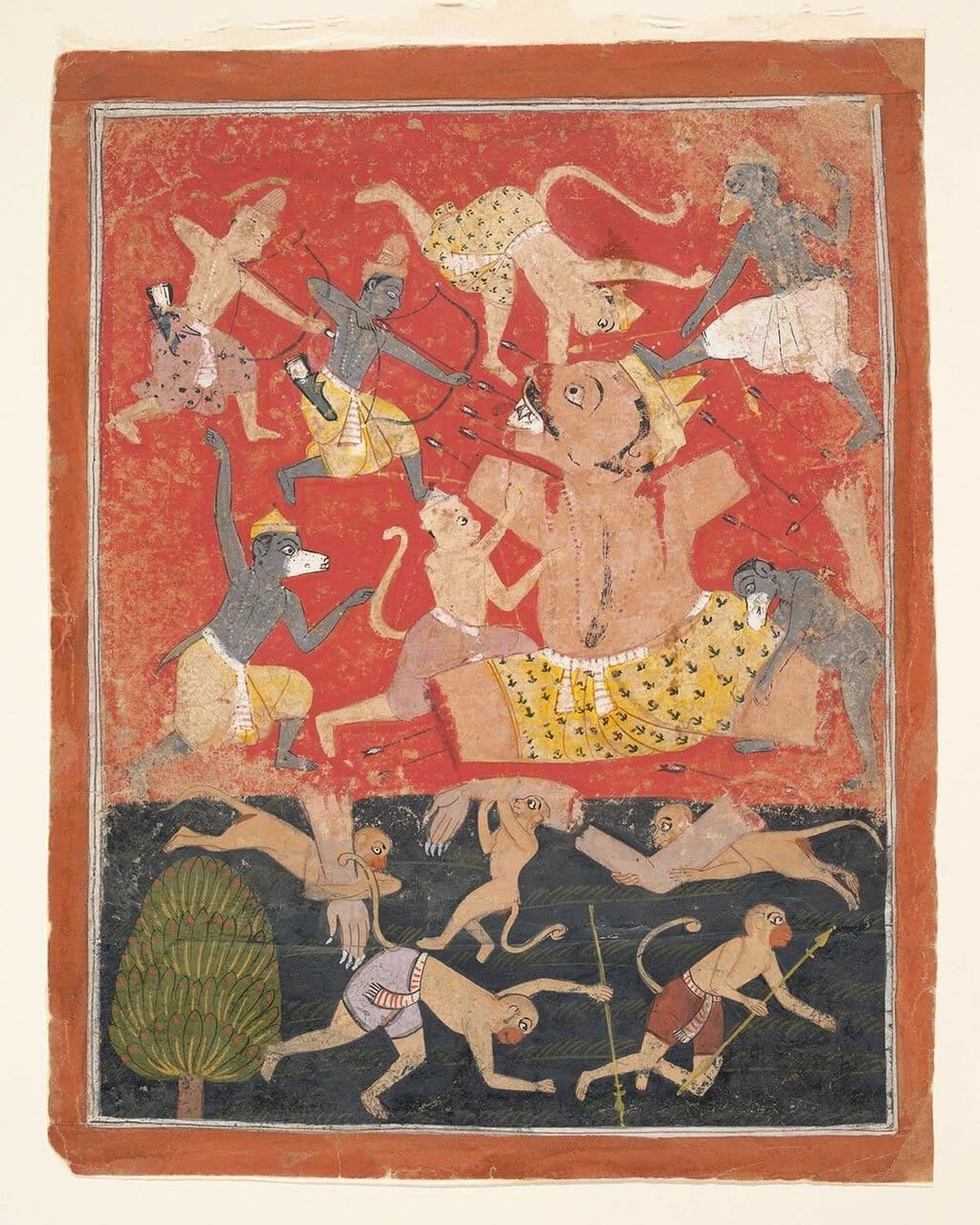

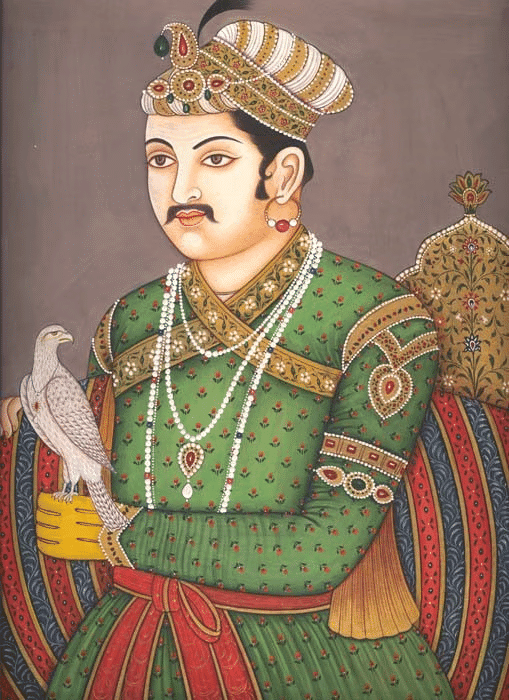

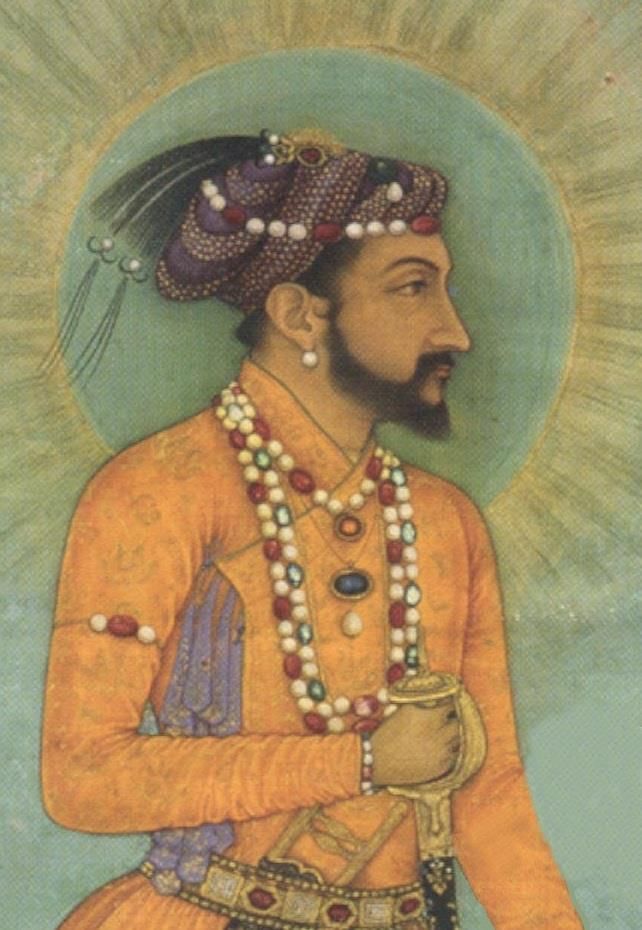

अकबर के स्थापत्य योगदान

अकबर, जिन्होंने 1556 में दिल्ली के सिंहासन पर चढ़ाई की, मुग़ल कला और वास्तुकला के लिए एक स्वर्णिम काल की शुरुआत की। उन्होंने कला और वास्तुकला के विकास में गहरी रुचि ली, जिसमें लाल बलुआ पत्थर के उपयोग और निर्माण में ट्यूडर मेहराब (एक चार-केंद्रित मेहराब) को पेश करने पर ध्यान केंद्रित किया।

अकबर के शासनकाल के दौरान कुछ प्रमुख स्थापत्य कार्य इस प्रकार हैं:

आगरा किला

- अकबर के शासन के दौरान प्रारंभिक निर्माणों में से एक, हालांकि किले के भीतर अधिकांश संरचनाएँ शाहजहाँ के शासनकाल में बनाई गई थीं।

- शाहजहाँ द्वारा जोड़े गए प्रमुख भवनों में शामिल हैं:

- मोती मस्जिद (मोती मस्जिद)

- दीवान-ए-आम (सार्वजनिक दर्शकों का हॉल)

- दीवान-ए-खास (निजी दर्शकों का हॉल)

- अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएँ शामिल हैं:

- जहाँगीरी महल (जहाँगीर के लिए निर्मित महल)

- शीश महल (तुर्की स्नान)

- किले में चारबाग़-शैली के बाग हैं।

- अकबर के शासनकाल में, किले में उनके हरम में 5000 से अधिक महिलाएँ निवास करती थीं।

- किला 1565 से 1573 के बीच निर्माण किया गया था।

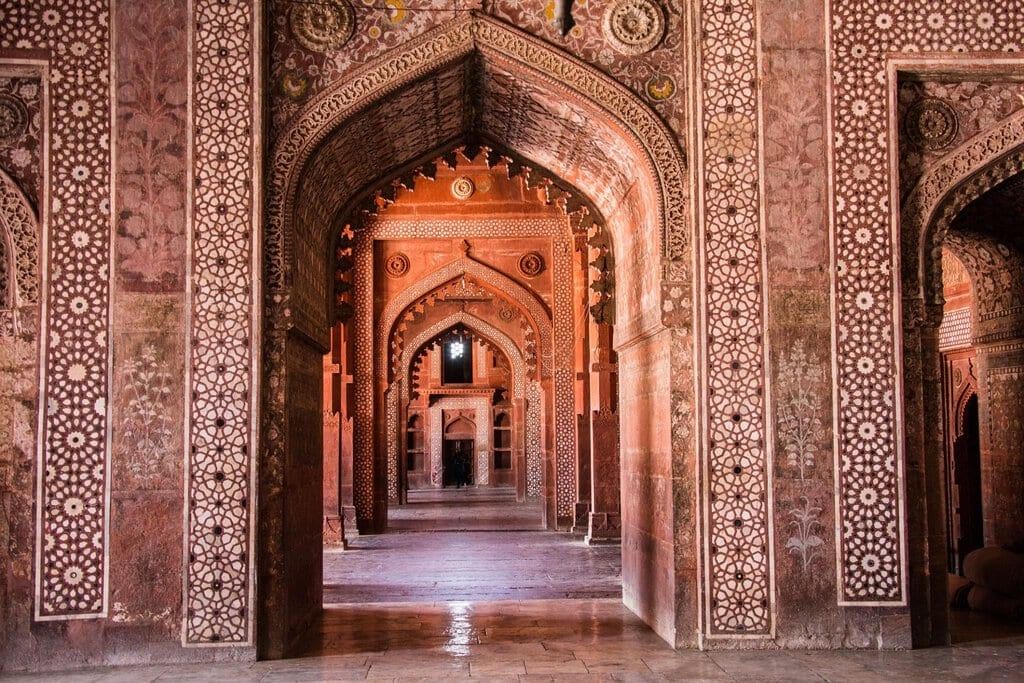

फतेहपुर सीकरी

- अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी स्थापित की, जो हिंदू और फारसी वास्तुकला शैलियों का अद्वितीय मिश्रण दर्शाती है।

- यह शहर, जो 1571 और 1573 के बीच बना, वास्तुकला की दृष्टि से एक जमे हुए क्षण के रूप में माना जाता है।

- फतेहपुर सीकरी में प्रमुख संरचनाएँ शामिल हैं:

- बुलंद दरवाजा: 1575 ईस्वी में गुजरात पर अकबर की जीत के सम्मान में बनाया गया 40 मीटर ऊँचा लाल बलुआ पत्थर का गेट। यह दुनिया का सबसे ऊँचा दरवाजा है।

- सलीम चिश्ती की दरगाह: 1581 ईस्वी में निर्मित, इस दरगाह में सफेद संगमरमर में जाली का काम, अरबी पैटर्न और कुरान की आयतें हैं। यह बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद के साथ सम्राटीय परिसर का हिस्सा है। इस दरगाह को 1606 ईस्वी में जहांगीर द्वारा और सजाया गया।

अकबर

- पंच महल: यह एक पाँच मंजिला भवन है जो स्तंभों से बना है, जो एक फारसी पवन कैचर से प्रेरित है।

- जोधा बाई का महल: इसे मरियम-उज़-ज़मानी का महल भी कहा जाता है, इसमें घंटियों और फूलों के हिंदू डिज़ाइन के साथ सुंदर आंतरिक सजावट है।

- इबादत खाना: अकबर यहाँ विभिन्न धर्मों के नेताओं के साथ चर्चा किया करते थे।

- इलाहाबाद किला: 1583 में अकबर द्वारा यमुना और गंगा नदियों के संगम पर बनाया गया।

- जहांगीर के शासनकाल के दौरान, वास्तुकला मुख्य ध्यान नहीं थी क्योंकि वह चित्रकला और अन्य कला रूपों को पसंद करते थे।

- प्रमुख निर्माण: उन्होंने सिकंदरा में अकबर की दरगाह, लाहौर में मोती मस्जिद, और कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण देखा।

- इमताद-उद-दौला की दरगाह: यह जहांगीर की पत्नी नूरजहां द्वारा बनवाई गई, यह पूरी तरह से सफेद संगमरमर की पहली मुग़ल संरचना है, जिसमें उत्कृष्ट पियेट्रा-दुरा का काम है।

- जहांगीर की दरगाह: इसे उसके बेटे शाहजहाँ द्वारा लाहौर में बनवाया गया।

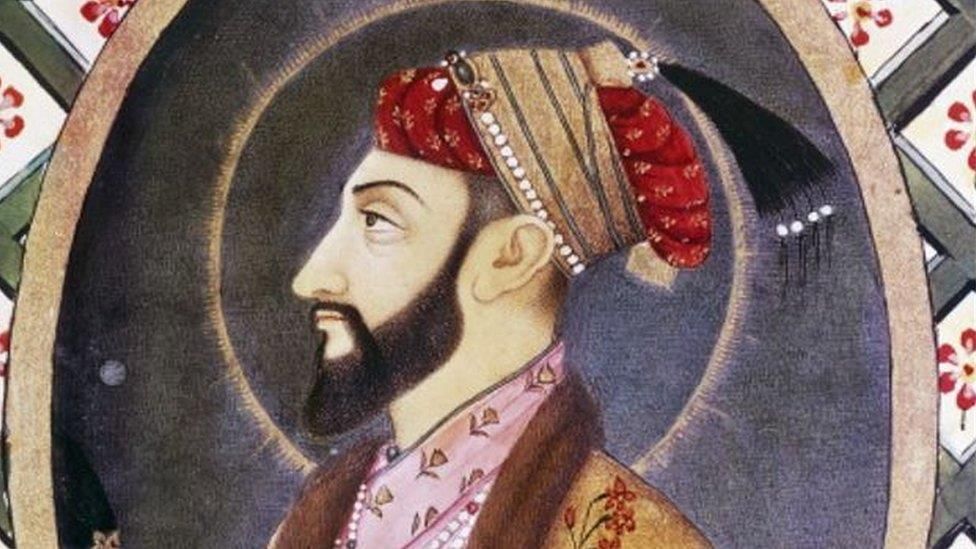

शाहजहाँ

- शाहजहाँ के तहत, मुग़ल वास्तुकला अपने चरम पर पहुँची।

- ताज महल: मुग़ल वास्तुकला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण, जिसे शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनाया गया। इसमें क़लिग्राफी, पियेट्रा-दुरा का काम, चारबाग़ उद्यान और जल तत्व हैं।

- ताज महल में जाली का काम अत्यंत जटिल है और यह लेस की तरह दिखता है। संगमरमर पर की गई नक्काशी कम राहत में की गई है।

शाहजहाँ के अन्य निर्माण

- लाल किला दिल्ली में

- जामा मस्जिद दिल्ली में

- शालीमार बाग लाहौर में

- शाहजहाँबाद शहर

उस्ताद अहमद लाहोरी

- उस्ताद अहमद लाहोरी शाहजहाँ के शासन के दौरान मुख्य मुग़ल वास्तुकार थे।

- उन्होंने ताज महल, लाल किला और दिल्ली में जामा मस्जिद सहित कई ऐतिहासिक मुग़ल स्मारकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- शाहजहाँ ने उन्हें नदीर-उल-असर का खिताब दिया।

औरंगजेब का शासन

- औरंगजेब के शासन के दौरान मुग़ल वास्तुकला में गिरावट आई। औरंगजेब, जो विचारधारात्मक थे, ने कला और वास्तुकला को सक्रिय रूप से बढ़ावा नहीं दिया।

- हालांकि, उन्होंने अपनी पत्नी बेगम राबिया-उद-दौरानी की याद में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा का निर्माण कराया। इस स्मारक को अक्सर ताज महल की एक गरीब नकल माना जाता है।

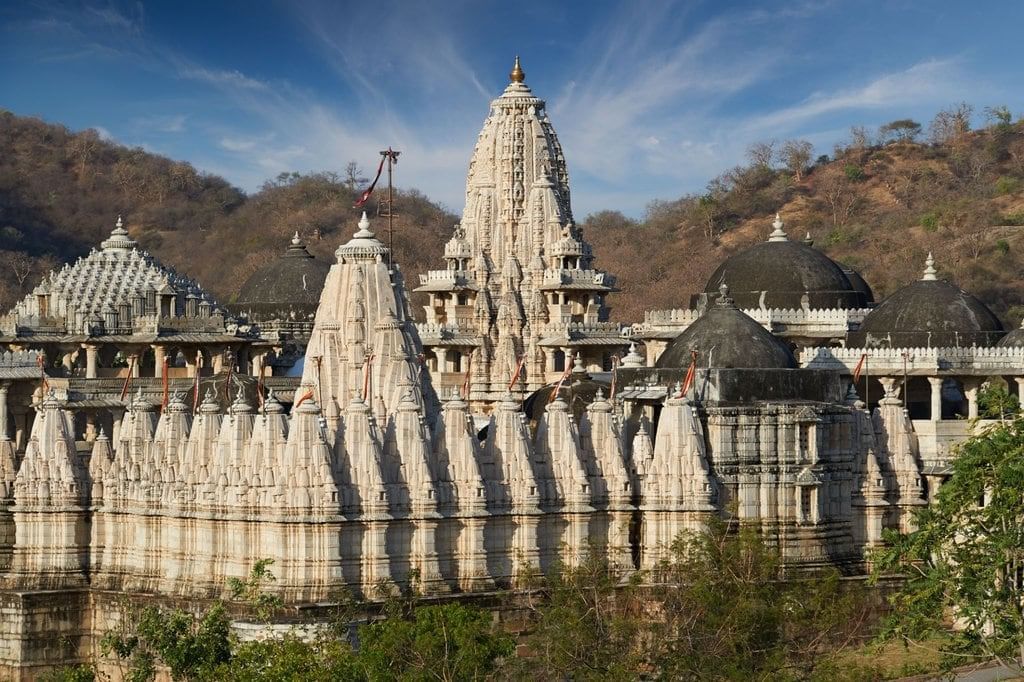

राजपूत शैली

इस अवधि के दौरान राजपूत वास्तुकला भी मुग़ल शैली से प्रभावित थी, लेकिन यह अपने निर्माण के आकार और पैमाने के मामले में विशिष्ट थी। राजपूत भव्य महलों और किलों के निर्माण के लिए जाने जाते थे। राजपूत वास्तुकला की कुछ अद्वितीय विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- लटकती बालकनियों का उपयोग, जिसे झरोखas कहा जाता है, जो विभिन्न रूपों और आकारों में निर्मित की गई थीं।

- कोर्निस को एक मेहराब के आकार में डिज़ाइन किया गया था, जिससे एक छाया बनी जो धनुष के समान थी।

- जयपुर में हवा महल एक उल्लेखनीय उदाहरण है जो इन लटकती बालकनियों को प्रदर्शित करता है।

सिख शैली

सिख वास्तुकला की शैली वर्तमान पंजाब क्षेत्र में उत्पन्न हुई और इसे मुग़ल और राजपूत वास्तुकला शैलियों का महत्वपूर्ण प्रभाव मिला। सिख वास्तुकला की कुछ विशेषताएँ हैं:

- भवनों की छतों पर अनेक छतरी या कियोस्क का उपयोग।

- उथले कॉर्निस और प्याज के आकार के गुंबद।

- सजावटी और सहायक पीतल और तांबे की सुनहरी परतों से ढके हुए फुलाए हुए गुंबद।

- जटिल पत्तेदार आकृतियों से सजे आर्च।

- सिख वास्तुकला का एक उदाहरण हरमंदिर साहिब है, जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच निर्मित हुआ।

अवध वास्तुकला

अवध वास्तुकला, जो मुख्य रूप से लखनऊ में पाई जाती है और इसे अवध के नवाबों ने 18वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान बनाया, मुग़ल परंपराओं को बनाए रखते हुए विभिन्न सामग्रियों और नवाचारों के साथ प्रयोग करने का प्रयास किया। ये संरचनाएँ धार्मिक और सामान्य दोनों उद्देश्यों के लिए कार्यरत थीं।

पहले के मुग़ल वास्तुकला के विपरीत, जिसमें संगमरमर या बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था, अवध की संरचनाएँ मुख्यतः ईंट की धूल, उड़द दाल (दाल), चावल की भूसी और पेड़ की गोंद के मोर्टार मिश्रण का उपयोग करके निर्मित की गईं।

अवध वास्तुकला में प्रमुख संरचनाएँ शामिल हैं:

- बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में, जिसे आसफ़-उद-दौला ने 1784 में बनाया, जिसमें असफी मस्जिद, भूल-भुलैया (जाल) और एक सीढ़ी वाला कुआँ है जिसमें बहता पानी है।

- छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में, जिसे 1857 में बनाया गया, नवाब मुहम्मद अली शाह और उनकी माँ के लिए एक मकबरा है।

- रूमी दरवाजा (तुर्की गेट) लखनऊ में, जिसे 1784 में बनाया गया, बड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच स्थित है, इसे सूफी रहस्यवादी जलाल अद-दीन मुहम्मद रूमी के नाम पर रखा गया माना जाता है।

कश्मीर में वास्तुकला

- कश्मीरी वास्तुकला का विकास इसके राजनीतिक इतिहास के आधार पर दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है: प्रारंभिक मध्यकालीन हिंदू चरण और 14वीं शताब्दी से शुरू होने वाले मुस्लिम शासन का काल।

- 600 ईस्वी से पहले, कश्मीर से कोई महत्वपूर्ण स्मारक नहीं हैं, केवल कुछ बौद्ध संरचनाएँ जैसे monasteries और stupas हैं, जो अब खंडहर में हैं। ये हरवान और उश्कर जैसे स्थानों पर पाए गए।

कश्मीर के मंदिर

कश्मीर के मंदिर एक विशिष्ट वास्तुकला शैली का प्रदर्शन करते हैं, जो स्थानीय भूगोल के अनुरूप है, और उनकी जटिल पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। ये मंदिर महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के沿沿 स्थित हैं, और विभिन्न विदेशी स्रोतों के प्रभावों का मिश्रण प्रदर्शित करते हैं। मंदिर निर्माण की कला कर्कोट और उत्पल राजवंशों के तहत विशेष रूप से विकसित हुई।

कश्मीर मंदिर वास्तुकला की मुख्य विशेषताएँ

- त्रिभुज मेहराब: गांधार प्रभाव को दर्शाते हुए।

- कोष्ठक योजना और बंद आंगन: कश्मीर मंदिरों की विशेषता।

- सीधी किनारी वाले पिरामिडीय छत: वास्तुकला शैली का एक विशिष्ट तत्व।

- स्तंभ दीवारें: ग्रीक प्रभाव दिखाते हुए।

- त्रिकोणीय पेडिमेंट: ग्रीक वास्तुकला से प्रेरित एक अन्य विशेषता।

- सीढ़ियाँ: मंदिरों में अक्सर अपेक्षाकृत अधिक संख्या में सीढ़ियाँ होती हैं।

मार्तंड सूर्य मंदिर

- स्थान: अनंतनाग, कश्मीर।

- ऐतिहासिक संदर्भ: कर्कोट राजवंश के तहत 8वीं शताब्दी ईस्वी में शासक लालितादित्य मुक्तापिद द्वारा निर्मित।

- वास्तुशिल्प संश्लेषण: मंदिर विभिन्न वास्तुशिल्प शैलियों का मिश्रण प्रदर्शित करता है, जिसमें गांधार, चीनी, और गुप्त वास्तुकला के प्रभाव शामिल हैं।

- संरचनात्मक योजना: यह परिसर एक आंगन के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो स्तंभों से घिरा हुआ है।

- मुख्य मंदिर विशेषताएँ: केंद्रीय मंदिर में एक पिरामिडीय छत है, जो विष्णु, नदी की देवियों गंगा और यमुना, और सूर्य देवता की जटिल नक्काशियों से सजी हुई है।

अवंतिपोरा के मंदिर

- अवंतिस्वामी मंदिर: भगवान विष्णु को समर्पित।

- अवंतिस्वर मंदिर: भगवान शिव को समर्पित।

- ऐतिहासिक संदर्भ: 9वीं शताब्दी ईस्वी में उत्पल राजवंश के पहले शासक अवंतिवर्मन द्वारा निर्मित।

- वास्तुशिल्प विशेषताएँ: मंदिर एक पक्के आंगन के भीतर स्थित हैं और चार कोनों पर चार मंदिर हैं। द्वार जटिल नक्काशी से सज्जित है और दो कक्षों में बाँटा गया है।

- प्रभाव: डिज़ाइन में रोमन और गांधार वास्तुकला के प्रभाव स्पष्ट हैं।

पांद्रेथन मंदिर

- अन्य नाम: मेरुवर्धनस्वामी मंदिर।

- देवता: मुख्य रूप से विष्णु को समर्पित, हालाँकि शिव की छवियाँ भी मौजूद हैं।

- निर्माण: एक ही पत्थर के ब्लॉक से उकेरे गए, मंदिर में उत्कृष्ट दीवार की नक्काशी है।

- ऐतिहासिक संदर्भ: 10वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में निर्मित।

- स्थान: श्रीनगर के निकट, कश्मीर।

- वास्तुशिल्प विशेषताएँ: मंदिर की एक गुंबददार छत है और इसे मेहराबों द्वारा समर्थित किया गया है।

ममलेश्वर शिव मंदिर

- स्थान: पहलगाम, कश्मीर।

- ऐतिहासिक संदर्भ: माना जाता है कि इसे लगभग 400 ईस्वी में बनाया गया था।

- ऐतिहासिक उल्लेख: मंदिर का उल्लेख प्राचीन संस्कृत पाठ राजतरंगिणी में किया गया है।

परास्पोर के मंदिर

- स्थान: आधुनिक परास्पोर, कश्मीर।

- ऐतिहासिक संदर्भ: 8वीं शताब्दी ईस्वी में लालितादित्य मुक्तापिद द्वारा निर्मित।

- मंदिर समर्पण: मंदिर भगवान विष्णु और भगवान परिहास्केशना को समर्पित हैं।

- बौद्ध संरचनाएँ: साइट में कई बौद्ध संरचनाएँ भी शामिल थीं।

इस्लामी शासन के तहत वास्तुकला का विकास

कश्मीर में मुस्लिम शासन की स्थापना ने मौजूदा कश्मीरी वास्तुकला शैली और इस्लामी संवेदनाओं का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत किया। इस अवधि में विभिन्न स्मारकों का निर्माण किया गया, जो मुख्यतः चौकोर आकार के थे। इस समय में निर्मित मस्जिदें लकड़ी, ईंट, और पत्थर की masonry का उपयोग करके बनाई गईं।

इन मस्जिदों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें आँगन और गुंबदों का अभाव है, जो अन्य इस्लामी वास्तुकला में सामान्यतः देखे जाते हैं। इसके बजाय, इस्लामी शासन के तहत कश्मीरी मस्जिदों को बहु-स्तरीय ढलवां छतों और ऊँचे शिखरों से पहचाना गया, जो इस्लामी वास्तुकला सिद्धांतों का एक विशिष्ट क्षेत्रीय अनुकूलन दर्शाते हैं।

जामिया मस्जिद, श्रीनगर

- जामिया मस्जिद एक प्रतिष्ठित मस्जिद है जो श्रीनगर, कश्मीर में स्थित है। इसका निर्माण 14वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान किया गया और यह अपने बड़े आँगन और प्रभावशाली 370 लकड़ी के खंभों के लिए जानी जाती है।

- जामिया मस्जिद की एक उल्लेखनीय विशेषता गुंबद का अभाव है, जो पारंपरिक इस्लामी वास्तुकला शैली से एक विचलन है। यह अनुपस्थिति कश्मीरी वास्तुकला की अद्वितीय शैली का प्रतिबिंब है जिसने मस्जिद के डिजाइन को प्रभावित किया।

आली मस्जिद, श्रीनगर

- आली मस्जिद कश्मीर घाटी में दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसका निर्माण 15वीं शताब्दी में सुलतान हसन शाह, एक शाह मिरी राजा द्वारा किया गया था।

- जामिया मस्जिद की तरह, आली मस्जिद भी गुंबद के अभाव के साथ कश्मीरी वास्तुकला की शैली को दर्शाती है। इसके बजाय, इसमें एक पिरामिडीय शीर्ष है जो मेहराब के आकार की खिड़कियों से सजी हुई है।

- यह मस्जिद लकड़ी और पत्थर के संयोजन का उपयोग करके निर्मित की गई है, जो क्षेत्र की पारंपरिक निर्माण सामग्रियों को प्रदर्शित करती है।

परी महल

- परी महल एक अद्भुत छतदार संरचना है जो श्रीनगर में डल झील के ऊपर एक पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी के मध्य में मुग़ल राजकुमार दारा शिकोह द्वारा किया गया और यह एक वेधशाला के रूप में भी कार्य करता है।

- परी महल की वास्तुकला कश्मीर में मुग़ल प्रभाव को दर्शाती है, इसके सुंदर छतदार डिज़ाइन और रणनीतिक स्थान के कारण जो चारों ओर के परिदृश्य के पैनोरमिक दृश्य प्रदान करता है।

- यह संरचना चश्मे शाहि बाग के निकट स्थित है, जो क्षेत्र में मुग़ल वास्तुकला की एक और उदाहरण है।

कश्मीर के बाग़

- मुग़ल राजाओं को बागों से प्यार था, और उन्होंने कश्मीर में कई बाग़ों का निर्माण किया, जो फारसी डिज़ाइन से प्रेरित थे। ये बाग़ आमतौर पर चारबाग शैली में व्यवस्थित किए जाते थे, जिसमें जल चैनलों या मार्गों द्वारा चार भागों में विभाजित एक चौकोर लेआउट होता है।

- इन बाग़ों के लिए जल धाराएँ, फव्वारे, और पेड़ आवश्यक तत्व हैं, जो एक शांत और हरे-भरे वातावरण का निर्माण करते हैं।

- चश्मे शाहि: यह बाग़ एक ताजे झरने के चारों ओर बनाया गया है और इसे फारसी शैली में डिज़ाइन किया गया है। यह अपने सुंदर छतदार लेआउट और बाग़ के केंद्र बिंदु के रूप में प्राकृतिक झरने के लिए जाना जाता है।

- शालिमार बाग: सम्राट जहाँगीर द्वारा 1619 ई. में निर्मित, शालिमार बाग जहाँगीर का गर्मियों में शाही निवास था। इस बाग़ में तीन प्रमुख स्तर हैं: दीवान-ए-आम (सामान्य जन का हॉल), दीवान-ए-खास (विशिष्ट लोगों का हॉल), और ज़ेना बाग़ (महिलाओं का बाग़)।

- निशात बाग: यह कश्मीर घाटी में सबसे बड़ा मुग़ल बाग़ है, जो डल झील के पास स्थित है। निशात बाग अपने 12 स्तरों के लिए प्रसिद्ध है, जो झील और चारों ओर के पहाड़ों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

- बादामवारी बाग: श्रीनगर में स्थित, बादामवारी बाग अपने सुंदर बादाम के पेड़ों और जीवंत फूलों के बिस्तरों के लिए जाना जाता है। यह स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है, जो शहर में एक शांत निवास प्रदान करता है।

- वेरिनाग और कोकरनाग: ये अनंतनाग जिले में प्रसिद्ध बाग़ हैं। वेरिनाग अपने झरने और बाग़ों के लिए जाना जाता है, जबकि कोकरनाग अपने वनस्पति बाग़ और चारों ओर के पहाड़ों के अद्भुत दृश्य के लिए प्रसिद्ध है।

- अचबल बाग़: 1620 ई. के आस-पास नूर जहाँ, सम्राट जहाँगीर की पत्नी द्वारा निर्मित, अचबल बाग़ अपने सुंदर लेआउट और प्राकृतिक झरने की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यह बाग़ कई स्तरों से बना है और विभिन्न फूलों और पेड़ों से सजाया गया है, जो एक चित्रात्मक सेटिंग बनाता है।

भारत में पारसी समुदाय के मंदिर

मंदिरों के प्रकार

- अतश बेहरम: यह अग्नि मंदिरों का उच्चतम स्तर है, जहाँ 16 विभिन्न प्रकार की अग्नियाँ एकत्र की जाती हैं। भारत में आठ अतश बेहरम हैं।

- अतश आदरान: यह एक मध्य स्तर का अग्नि मंदिर है।

- अतश दादगाह: यह सबसे सामान्य प्रकार का अग्नि मंदिर है, जिसमें भारत में 100 से अधिक हैं, मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में।

अतश बेहरम का विवरण

- एक अतश बेहरम का बाहरी भागसरल रखा जाता है, जहाँ पवित्र अग्नि को धारण करने और प्रार्थनाएँ (यास्ना) करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, न कि भव्य सजावट पर।

- भीतर, एक आंतरिक गर्भगृह होता है जहाँ अग्नि रखी जाती है, और संरचना में धुएँ के निकलने के लिए वेंट्स होते हैं।

- यहाँ किए जाने वाले अनुष्ठान उच्चतम स्तर के होते हैं, जिनमें विस्तृत व्यवस्थाएँ होती हैं और इन्हें उच्च पुजारियों, जिन्हें दस्तूर कहा जाता है, द्वारा किया जाता है।

- अतश बेहरम में 16 प्रकार की अग्नि का संग्रह होता है, जिससे यह एक अत्यधिक सम्मानित स्थल बनता है।

भारत में आठ अतश बेहरम

- इरानशाह अतश बेहरम, उडवाड़ा (गुजरात): 18वीं सदी में निर्मित।

- भागरसाठ अंजुमन अतश बेहरम, नवसारी (गुजरात): 18वीं सदी में निर्मित।

- दादिसेट, वाडिया, बनाजी, और अंजुमन अतश बेहरम, मुंबई: मुंबई के प्रमुख अग्नि मंदिर।

- मोदी और वकील अतश बेहरम, सूरत: 19वीं सदी में निर्मित।

सूर्य पहाड़ मंदिर, गोलपारा (असम)

चरैदेव मैडम्स

चरैदेव मैडम्स

- चरैदेव, असम का एक शहर, आहोम साम्राज्य की पहली राजधानी के रूप में ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसे राजा चाओलुंग सुकाफा ने 1229 ईस्वी में स्थापित किया था। यह शहर अपनी मैडम्स के लिए प्रसिद्ध है, जो आहोम राजाओं और शाही परिवार के लिए समाधि स्थल हैं।

- ये मैडम्स, आहोम साम्राज्य के समृद्ध विरासत और दफनाने की परंपराओं को दर्शाते हुए, मिश्रित पिरामिडों के समान हैं।

आधुनिक वास्तुकला

- यूरोपीय उपनिवेशियों की आगमन मुगल साम्राज्य के पतन के साथ मेल खाता है, जिसके परिणामस्वरूप पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, डेनिश और ब्रिटिश के बीच शक्ति संघर्ष हुआ, जो अंततः 1947 तक ब्रिटिश शासन में परिणत हुआ।

- हालांकि, यूरोपीय वास्तुकला की शैलियों को भी लाए, जो उनके द्वारा किए गए कई निर्माणों में स्पष्ट हैं।

पुर्तगाली प्रभाव

- पुर्तगालियों ने आइबेरियन वास्तुकला की शैली को पेश किया, जिसने शुरू में तटीय व्यापारिक अड्डों और गोदामों का निर्माण किया, जो बाद में किलेबंद शहरों में पुनर्निर्मित किए गए।

- उन्होंने 'पैटियो घरों' का विचार भी पेश किया और बारोक शैली को अपनाया, जो विपरीत रंगों का उपयोग करके नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जटिल और नाटकीय डिजाइन से पहचानी जाती है।

प्रमुख निर्माणों में शामिल हैं:

- से कैथेड्रल गोवा में, जो 1619 ईस्वी में पूरा हुआ, जिसमें 'गोल्डन बेल' है।

- बासिलिका ऑफ बम जीसस गोवा में, एक विश्व धरोहर स्थल जो बारोक शैली में निर्मित है, 1605 ईस्वी में पूरा हुआ, जिसमें संत फ्रांसिस ज़ेवियर का शरीर है।

- कास्टेले डि अगुआडा मुंबई में।

- सेंट पॉल्स चर्च दीव में, जो 1610 ईस्वी में बारोक शैली में पूरा हुआ।

- दीव किला 1535 ईस्वी में निर्मित, जिसमें एक लाइटहाउस और तोपें हैं, और किला परिसर के भीतर तीन चर्च हैं: सेंट थॉमस चर्च, सेंट पॉल्स चर्च, और सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी का चर्च।

- सेंट ऐन का चर्च तालाुलिम, गोवा में, 1695 ईस्वी में बारोक शैली में पूरा हुआ।

फ्रांसीसी प्रभाव

- फ्रांसीसी ने पुडुचेरी और चंदर्नगर (अब चंदननगर, पश्चिम बंगाल) जैसे शहरों में शहरी योजनाबद्धता को पेश किया, जिसमें कार्टेशियन ग्रिड योजनाएँ और वैज्ञानिक वास्तु डिज़ाइन शामिल थे।

- उन्होंने शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए प्रभावशाली इमारतें बनाई और गुमनाम वास्तुकला का विचार पेश किया, जो साधारण фасादों के बिना अधिक सजावट के समान आधुनिक भवनों के समान है। फ्रांसीसी ने काबिल (केरल), कराईकल (तमिलनाडु), और यानम (आंध्र प्रदेश) जैसे तटीय शहरों का भी विकास किया।

पुडुचेरी के पवित्र हृदय के चर्च

ब्रिटिश प्रभाव

- ब्रिटिशों ने भारत में गोथिक वास्तुकला की शैली को प्रस्तुत किया।

- यह शैली भारतीय वास्तुशिल्प तत्वों के साथ मिश्रित होकर इंडो-गोथिक शैली का निर्माण करती है।

- 1911 के बाद, एक नई वास्तुकला शैली जिसे नियो-रोमन वास्तुकला कहा जाता है, भी उभरी।

इंडो-गोथिक शैली

- इसे विक्टोरियन शैली के रूप में भी जाना जाता है, इंडो-गोथिक वास्तुकला भारतीय, फारसी, और गोथिक वास्तुकला शैलियों का संगम है।

- इंडो-गोथिक शैली की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- बड़े और विस्तृत निर्माण।

- इंडो-इस्लामिक संरचनाओं की तुलना में पतली दीवारें।

- नुकीले मेहराब, जो इंडो-इस्लामिक काल की गोल मेहराब के विपरीत हैं।

- बड़ी खिड़कियों का उपयोग।

- चर्चों के लिए क्रूसाकार आधार योजना।

- ब्रिटेन से उन्नत संरचनात्मक इंजीनियरिंग मानकों का पालन, जिसमें स्टील, लोहे, और डाले गए कंक्रीट जैसे सामग्रियों का उपयोग शामिल है।

उदाहरण

- मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया

इबेरियन और गोथिक वास्तुकला के बीच का अंतर

उपयोग की गई सामग्री

- पुर्तगाली लोगों ने अपनी निर्माणों के लिए मुख्य रूप से ईंट का उपयोग किया।

- उन्होंने छतों और सीढ़ियों के लिए लकड़ी का उपयोग किया।

- इसके विपरीत, ब्रिटिशों ने अपनी संरचनाओं के लिए लाल बलुआ पत्थर और खुरदरी चूना पत्थर का उपयोग किया।

संरचनात्मक विविधताएँ

- पुर्तगाली लोगों ने अपनी पश्चिमी वास्तुकला परंपराओं को बनाए रखा और किसी भी महत्वपूर्ण संरचनात्मक विविधता को पेश नहीं किया।

- वहीं, ब्रिटिशों ने अपने डिज़ाइन में भारतीय आकृतियों और शैलियों को शामिल किया, जिससे इंडो-गोथिक वास्तुकला की शैली का विकास हुआ।

नियो-रोमन शैली

1911 के बाद, भारत में ब्रिटिश राज ने निर्माण के लिए नियो-रोमन या नियो-क्लासिकल शैली को अपनाया। यह वास्तुशिल्प दृष्टिकोण, जिसका उदाहरण एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर ने नई दिल्ली में प्रस्तुत किया, ऐसे भवनों की रचना की गई जिन्हें अक्सर 'हिंदुस्तान का रोम' कहा जाता था।

नियो-रोमन शैली की विशेषताएँ:

- निर्माण मुख्यतः गुमनाम थे, जिनमें विशिष्ट विशेषताओं की कमी थी।

- यह विभिन्न वास्तुशिल्प शैलियों का मिश्रण दर्शाता था, जिसके परिणामस्वरूप एक भीड़भाड़ और संकीर्ण कलात्मक अभिव्यक्ति उत्पन्न हुई।

- डिज़ाइनों की हाइब्रिड प्रकृति के कारण सरलता, आधुनिकता और उपयोगिता से समझौता किया गया।

- गोलाकार भवनों पर विशेष ध्यान दिया गया।

- पश्चिमी वास्तुशिल्प डिज़ाइनों को प्राप्त करने के प्रयास में ओरिएंटल रूपांकनों का अत्यधिक उपयोग किया गया।

- उल्टे गुंबद की अवधारणा, जिसे सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन जैसे ढाँचों में देखा गया, इस अवधि के दौरान पेश की गई।

जेम्स प्रिंसेप और सर अलेक्जेंडर कunningham का योगदान

जेम्स प्रिंसेप (1799-1840)

- एक अंग्रेज़ विद्वान और पुरातत्त्वज्ञ, प्रिंसेप बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका के संस्थापक संपादक थे।

- उन्हें खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों को पढ़ने के लिए सर्वाधिक जाना जाता है, जो अशोक के आदेशों में उपयोग की गई थीं।

- प्रिंसेप बनारस में टकसाल में एक अस्से मास्टर के रूप में कार्यरत थे और उन्होंने शहर का सर्वेक्षण किया, जिसके परिणामस्वरूप 1822 में एक सटीक मानचित्र तैयार किया।

- उन्होंने 1830 से 1834 के बीच "बनारस इलस्ट्रेटेड इन ए सीरीज ऑफ ड्रॉइंग्स" प्रकाशित किया और भारतीय माप और वजन प्रणाली में सुधार किया, एक समान मुद्रा पेश की।

सर अलेक्जेंडर कनिंघम (1814-1893)

- एक ब्रिटिश सेना के इंजीनियर, कunningham को 1861 में भारत सरकार के पुरातात्त्विक सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय पुरातात्त्विक सर्वेक्षण की स्थापना हुई।

- उन्होंने 1837 में सारनाथ और सांची में खुदाई की, और 1854 में "द भीलसा टोपेस" प्रकाशित किया, जो वास्तु साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म के इतिहास पर केंद्रित था।

- कunningham के अन्य प्रमुख कार्यों में "कॉर्पस इंसक्रिप्शियम इंडिकरम" का पहला खंड (1877), "द स्तूप ऑफ भारहुत" (1879), "द बुक ऑफ इंडियन एरास" (1883), और "द एंशीअंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया" (1871) शामिल हैं।

महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण

महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण एक व्यापक परियोजना थी, जो 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वेक्षण करने के लिए शुरू की गई। इस सर्वेक्षण का नेतृत्व पैदल सैनिक अधिकारी विलियम लैम्बटन ने किया, जिसका उद्देश्य त्रिकोणमितीय विधियों का उपयोग करके भूमि को सटीक रूप से मापना था, जिससे भारत में भविष्य के भूवैज्ञानिक और भौगोलिक अध्ययन के लिए आधार तैयार किया गया।

जेम्स रेनल (1742-1830)

- जेम्स रेनल एक अंग्रेज़ भूगोलज्ञ और महासागरीय विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थे।

- उन्हें 1779 में प्रकाशित उनके सटीक बंगाल एटलस और 1783 में बनाए गए भारत के पहले विस्तृत मानचित्र के लिए सबसे अधिक जाना जाता है।

कोलिन मैकेन्ज़ी

- कोलिन मैकेन्ज़ी, एक इंजीनियर और प्राचीन वस्तुओं के विशेषज्ञ, 1783 में मद्रास पहुंचे और मद्रास प्रेसीडेंसी के सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त हुए।

- बाद में, वह 1815 में भारत के सर्वेयर जनरल बने।

- 1800 में, कर्नल मैकेन्ज़ी ने हम्पी में अवशेषों की खोज की, जो विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा थे, और उन्होंने इस स्थल का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया।

कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्त्विक स्थल और उनका महत्व

चंद्रकेतुगढ़

- स्थान: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में विद्याधरी नदी के निकट।

- महत्व: अपने रहस्यमय टेरेकोटा मूर्तियों और पुरातात्विक महत्व के लिए जाना जाता है।

- खोजें: उत्तरी काली चमकदार बर्तन (NBPW) के अवशेष, मौर्य, कुशान और गुप्त काल की मूर्तियाँ, पंच-चिह्नित और सोने के सिक्के।

- टेरेकोटा कला: उच्च सटीकता और कारीगरी का प्रदर्शन करती है।

सोथी सिसवाल संस्कृति

- सोथी: राजस्थान में एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल, जो सिंधु घाटी文明 से पूर्व का है, लगभग 4600 ईसा पूर्व का है।

- सिसवाल: हिसार, हरियाणा में स्थित यह स्थल कांस्य युग के लगभग 3800 ईसा पूर्व का है।

- मिट्टी के बर्तन: 'कालिबंगन के छह वस्त्र' प्रदर्शित करते हैं।

- लोहरी राघो: हरियाणा में एक और स्थल जो सोथी सिसवाल सांस्कृतिक काल से संबंधित है।

बुर्ज़हुम पुरातात्विक स्थल

- स्थान: कश्मीर घाटी।

- सांस्कृतिक चरण: पुरातात्विक खुदाई ने 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच विभिन्न सांस्कृतिक महत्व के चरणों को उजागर किया है।

डोइयांग धनसिरी घाटी

- स्थान: असम, जहां डोइयांग नदी धनसिरी नदी की एक सहायक नदी है।

- ऐतिहासिक महत्व: 2-3 सदी से दक्षिण-पूर्व एशिया और भारतीय मुख्य भूमि के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार लिंक के रूप में कार्य किया।

अंबादेवी चट्टान आश्रय

- स्थान: सतपुड़ा श्रृंखला, मध्य प्रदेश।

- खोजें: पेट्रोग्लिफ और चट्टान चित्रण, जिनमें सबसे पुरानी चट्टान कला चित्रण लगभग 20,000 वर्ष पुरानी हैं।

सुग्घ प्राचीन टीला

- स्थान: यमुनानगर जिला, हरियाणा, यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर।

- ऐतिहासिक संदर्भ: हियुएन त्सांग के यात्रा विवरण में उल्लेखित।

इनामगाँव

- स्थान: महाराष्ट्र में शिमा नदी की सहायक नदी घोड पर।

- व्यवसाय काल: 3600 से 2700 वर्ष पूर्व।

- खोजें: गेहूं, जौ, चावल, फलियाँ, बाजरा, मटर, और तिल के बीज, साथ ही मवेशियों, भैंसों, और बकरियों की हड्डियाँ, जो खाद्य उपयोग को दर्शाती हैं।

- फल प्रमाण: आंवला, जामुन, और बेरी जैसे फलों का संग्रह।

- संस्कृतिक महत्व: चाल्कोलिथिक कृषि बस्तियों के प्रमाण जो जॉर्वे संस्कृति की पहचान में मदद करते हैं।

- दाओजाल हडिंग: असम में एक नवपाषाण स्थल, लगभग 2700 वर्ष पुराना, जो अपनी विशिष्ट रस्सी-चिह्नित मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है।

- ब्रह्मगिरी: कर्नाटका के चित्रदुर्ग जिले में स्थित, ब्रह्मगिरी की कई बार खुदाई की गई है, जिसमें 1947 में पुरातात्विक सर्वेक्षण भारत (ASI) के लिए मोर्टिमर व्हीलर द्वारा की गई खुदाई शामिल है। खोजों में ताम्बे की मणियाँ, बर्तन, और एक मध्यकालीन पत्थर का मंदिर शामिल है, साथ ही विभिन्न संस्कृतियों के प्रमाण जैसे माइक्रोलिथिक, नवपाषाण, लौह युग, मौर्य, चालुक्य, और होयसाला।

- सुजाता स्तूप या सुजाता कुटी स्तूप: यह बौद्ध स्तूप, बिहार के बोधगया के पूर्व में फल्गु नदी के पार स्थित है, जिसे मूलतः दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। यह स्थल गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के स्थान के निकट स्थित है।

- सनाुली के योद्धा: 2005 में, पुरातात्विक सर्वेक्षण भारत ने उत्तर प्रदेश के सनाुली गांव में प्राचीन कलाकृतियाँ खोजीं, जो ओकर रंगीन बर्तन संस्कृति (OCP) से संबंधित हैं। कार्बन डेटिंग ने संकेत दिया कि यह दफन स्थल, जिसमें 125 कब्रें एक जनजातीय योद्धा कबीले की हैं, लगभग 4000 वर्ष पुराना है।

- मंगर बानी: यह पेलियोलिथिक पुरातात्विक स्थल, दिल्ली-हरियाणा सीमा पर असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य के निकट मोंगर गांव में स्थित है, जिसमें गुफा चित्र हैं जो 20,000-40,000 वर्ष पुराने माने जाते हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये चित्र, जो ऊपरी पेलियोलिथिक युग के हैं, भारत के सबसे बड़े नवपाषाण दक्षिण एशियाई पत्थर युग स्थल का हिस्सा हैं।

स्वतंत्रता के बाद की वास्तुकला

1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, दो मुख्य वास्तुकला के स्कूल उभरे: पुनरुत्थानवादी और आधुनिकवादी। हालांकि, ये दोनों स्कूल उपनिवेशीय अतीत से प्रभावित थे, जिससे भारत की वास्तुकला की परंपराओं का स्तर घटा।

ले कोर्ब्यूज़ियर और चंडीगढ़

उदाहरण के लिए, पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ शहर के डिजाइन के लिए फ्रांसीसी वास्तुकार ले कोर्ब्यूज़ियर को नियुक्त किया।

लॉरी बेकर

- जिन्हें "गरीबों का वास्तुकार" माना जाता है, लॉरी बेकर ने केरल में सामूहिक आवास में क्रांति ला दी। उन्हें 2006 में प्रतिष्ठित प्रीट्ज़कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, जिसे अक्सर वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है।

- पर्यावरण-हितैषी भवन: बेकर ने स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके पारिस्थितिकी के अनुकूल भवनों का निर्माण किया।

- फिलर स्लैब निर्माण: उन्होंने निर्माण में स्टील और सीमेंट के उपयोग को कम करने के लिए इस अवधारणा को पेश किया।

- वेंटिलेशन और थर्मल आराम: बेकर ने अपने डिज़ाइन में उचित वेंटिलेशन और थर्मल आराम के महत्व पर जोर दिया।

- उन्हें "भारतीय वास्तुकला के विवेक के रक्षक" और "भारतीय वास्तुकला के गांधी" के रूप में भी जाना जाता है।

चार्ल्स कोर्रिया

- चार्ल्स कोर्रिया शहरी वास्तुकला और स्थानिक योजना में अपने काम के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने आधुनिक वास्तुकला के सिद्धांतों को स्थानीय संवेदनाओं और आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया।

- प्रमुख डिज़ाइन: कोर्रिया ने कई महत्वपूर्ण भवनों का डिज़ाइन किया, जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा भवन, महात्मा गांधी स्मारक संग्रहालय (अहमदाबाद), और LIC भवन (कनॉट प्लेस, नई दिल्ली) शामिल हैं।

- उन्हें 2006 में वास्तुकला में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

अच्युत पुरुषोत्तम कनविंदे

- अच्युत पुरुषोत्तम कनविंदे एक प्रमुख भारतीय वास्तुकार थे, जिन्होंने आधुनिक वास्तुकला को ब्रूटलिस्ट वास्तुकला के तत्वों के साथ मिलाया।

- उन्हें 1974 में इस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया।

- कनविंदे कई प्रमुख भवनों के निर्माण से जुड़े थे, जिनमें IIT कानपूर, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र (दिल्ली), दूधसागर डेयरी संयंत्र (मेहसाणा), और ISKCON मंदिर (नई दिल्ली) शामिल हैं।

नई संसद भवन

- नई दिल्ली में एक नया संसद भवन केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत निर्मित किया गया है।

- नया भवन, जिसे वास्तुकार बिमल पटेल ने डिज़ाइन किया है, का उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ।

निष्कर्ष

प्रागैतिहासिक काल से, भारत में कला और वास्तुकला ने इसके लोगों के अद्वितीय जीवन और अवकाश को दर्शाया है। ग्रीकों, अरबों, फारसियों, और यूरोपियों से विभिन्न प्रभावों ने मौजूदा परंपराओं में योगदान दिया है, जिससे आज हम जो भारतीय कला और वास्तुकला देखते हैं, वह एक समृद्ध और विविध ताने-बाने में बदल गई है। पूर्व की संसद भवन, जो 1927 में बनी थी, ब्रिटिश वास्तुकारों हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस का कार्य था। इसका डिज़ाइन मध्य प्रदेश के मीतौली में स्थित चौसठ योगिनी मंदिर से प्रेरित था।

|

198 videos|620 docs|193 tests

|

FAQs on नितिन सिंहानिया का सारांश: भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मिट्टी के बर्तन - 3 - UPSC CSE के लिए इतिहास (History)

| 1. मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? |  |

| 2. शेर शाह सूरी के योगदानों में क्या शामिल हैं? |  |

| 3. अकबर के स्थापत्य योगदानों में कौन-कौन से महत्वपूर्ण निर्माण शामिल हैं? |  |

| 4. कश्मीर के मंदिरों की वास्तुकला में क्या विशेषताएँ हैं? |  |

| 5. स्वतंत्रता के बाद की भारतीय वास्तुकला में क्या परिवर्तन आए हैं? |  |