नितिन सिंहानिया का सारांश: भारत में भाषाएँ | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

परिचय

- इतिहास में लेखन अपने समय की संस्कृति, जीवनशैली और राजनीति को दर्शाते हैं।

- हर संस्कृति ने अपनी भाषा विकसित की, जिससे एक विशाल साहित्यिक संग्रह बना।

- यह व्यापक साहित्य सदियों में भाषाओं और संस्कृतियों के विकास की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

- एक भाषा संवाद का एक प्रणाली है, जो एक समूह के बीच अर्थ साझा करती है।

- भाषा परिवारों में वे भाषाएँ शामिल होती हैं जिनका एक सामान्य पूर्वज होता है, जो दर्ज इतिहास से पहले का होता है।

- उच्चारण स्थानीय भाषा के रूप होते हैं; एक भाषा से कई उच्चारण उत्पन्न हो सकते हैं।

- भारत में कई भाषाएँ विभिन्न भाषा परिवारों से संबंधित हैं, जिनमें से अधिकांश इंडो-आर्यन समूह के अंतर्गत आती हैं, जो बड़े इंडो-यूरोपीय परिवार से उत्पन्न होती हैं।

- भारत में कुछ भाषा समूह खुद उपमहाद्वीप के मूल निवासी हैं।

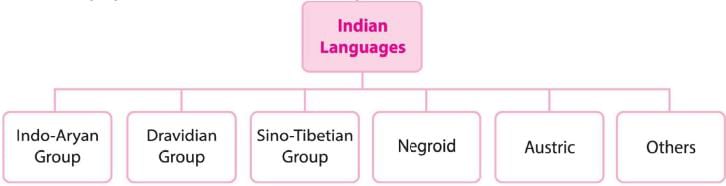

भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण

भारत में भाषाएँ निम्नलिखित में वर्गीकृत की गई हैं:

इंडो-आर्यन भाषा समूह

- यह बड़े इंडो-यूरोपीय परिवार की शाखा है, जिसमें आर्यनों के आगमन के साथ विकास हुआ।

- भारत का सबसे बड़ा भाषा समूह - 74% भारतीयों द्वारा बोली जाती है।

- इसके उद्भव के समय के आधार पर इसे तीन समूहों में विभाजित किया गया है।

(A) पुराना इंडो-आर्यन समूह

- लगभग 1500 ई. पू. के आसपास विकास हुआ और संस्कृत इसका जन्म हुआ।

- उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र - संस्कृत में लिखे गए।

- संस्कृत कई भारतीय भाषाओं की मातृभाषा है।

- संस्कृत का विकास हमारी संस्कृति की विविधता और समृद्धि को समझने में मदद करता है।

- संस्कृत - हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा और 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है।

- संस्कृत व्याकरण का उद्भव पाणिनि की अष्टाध्यायी के साथ हुआ, जो लगभग 400 ई. पू. में थी, जो सबसे प्रारंभिक संस्कृत व्याकरण पुस्तक है।

- महायान और हीनयान दोनों विद्यालयों का बौद्ध साहित्य संस्कृत में लिखा गया था।

- हीनयान विद्यालय से महावस्तु और सबसे पवित्र महायान ग्रंथ ललितविस्तार, साथ ही अश्वघोष की बुद्धचरित notable संस्कृत कृतियाँ हैं।

- संस्कृत का प्रभाव भारत के सभी क्षेत्रों में फैला, जो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और पश्चिम को प्रभावित करता है।

- वेदिक संस्कृत का एक परिष्कृत रूप, जिसे पवित्र संस्कृत कहा जाता है, 300 ई. पू. से 200 ई. पू. के बीच विकसित हुआ।

- राजा रुद्रमना के शिलालेखों में संस्कृत के प्रयोग का पहला प्रमाण पाया गया है, जो वर्तमान के दक्षिणी गुजरात में जूनागढ़ में स्थित है।

- गुप्त काल में, संस्कृत का व्यापक उपयोग कविता में किया गया।

- गुप्त युग में महाकाव्य (महाकाव्य) और खंडकाव्य (अर्ध-महाकाव्य) जैसी शुद्ध साहित्य की रचना हुई।

- यह काल अपनी अनोखी रचनात्मकता के लिए जाना जाता है, जिसमें विविध साहित्यिक कार्यों का विकास हुआ जो अलंकारिक शैलियों के लिए पहचाने जाते हैं।

- गुप्त काल में, सामाजिक विशेषताएँ उभरीं, जिसमें उच्च वर्ण के पात्रों द्वारा संस्कृत का उपयोग और महिलाओं और शूद्रों द्वारा प्राकृत का उपयोग शामिल था।

(B) मध्य इंडो-आर्यन समूह

(B) मध्य इंडो-आर्यन समूह

- प्राकृत, लगभग 600 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, एक प्राकृतिक और साधारण भाषा थी जिसमें सख्त नियम नहीं थे, जो आम भाषा के रूप में कार्य करती थी।

- इसमें विभिन्न मध्य इंडो-आर्यन भाषाएँ शामिल थीं, जैसे अर्ध-मैगधी, पाली (जिसका उपयोग थेरवाद बौद्धों द्वारा किया जाता था), और अपभ्रंश।

- प्राकृत मुख्य रूप से आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, जबकि संस्कृत, जिसके सख्त नियम थे, का उपयोग उच्च जातियों जैसे ब्राह्मणों द्वारा किया जाता था।

- प्राकृत में ग्रंथ लिखना संस्कृत की तुलना में एक अपेक्षाकृत देर से विकसित हुआ।

- जैन 'आगम' ने प्राकृत का उपयोग किया, विशेष रूप से अर्ध-मैगधी भाषा।

प्राकृत भाषा

- प्राकृत में शामिल भाषाएँ:

- (i) पाली, जो मगध में व्यापक रूप से बोली जाती थी और संस्कृत के बहुत निकट थी, थेरवाद बौद्ध धर्म की लिंगुआ फ्रैंका के रूप में कार्य करती थी।

- (ii) मैगधी प्राकृत या अर्ध-मैगधी, जो संस्कृत और पाली के पतन के बाद महत्वपूर्ण हो गई, बुद्ध और महावीर द्वारा बोली गई और पूर्वी भारतीय भाषाओं में विकसित हुई।

- (iii) शौरसेनी, जिसका उपयोग नाटकों के लेखन के लिए किया जाता था और यह उत्तरी भारतीय भाषाओं का पूर्ववर्ती था, विशेष रूप से जैन भिक्षुओं द्वारा उपयोग किया गया।

- (iv) महाराष्ट्र्री प्राकृत, जो 9वीं सदी ईस्वी तक बोली जाती थी और मराठी और कोंकणी की पूर्ववर्ती थी, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में व्यापक रूप से उपयोग की जाती थी।

- (v) एलु, श्रीलंका में प्राचीन सिंहली भाषा का एक रूप, जो पाली के समान है।

- (vi) पैशाची, जिसे 'भूत-भाषा' या 'मृत भाषा' के रूप में भी जाना जाता है, प्राचीन महाकाव्यों जैसे गुणाध्याय की बृहत्त कथा में उपयोग किया गया।

अपभ्रंश

अपभ्रंश, जो 6वीं-7वीं सदी में उभरा, एक गैर-व्याकरणिक भाषा है। यह संस्कृत या प्राकृत के अलावा बोलियों के लिए एक छत्र शब्द के रूप में कार्य करता है। अपभ्रंश मध्य से आधुनिक इंडो-आर्यन भाषाओं के बीच संक्रमण को दर्शाता है। इसके गैर-व्याकरणिक स्वभाव के बावजूद, यह विभिन्न ग्रंथों और किंवदंतियों के लिए एक साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित हुआ। 7वीं सदी तक, अपभ्रंश ने अपनी विशिष्ट पहचान प्राप्त कर ली। कश्मीर के प्रसिद्ध कवि भमाह ने कविता को संस्कृत, प्राकृत, और अपभ्रंश में वर्गीकृत किया। भमाहडंडिन ने noted किया कि अपभ्रंश सामान्य जन की बोली थी। कई जैन भिक्षु और विद्वान अपभ्रंश में बड़े पैमाने पर लिखते थे। महत्वपूर्ण ग्रंथों और लेखकों में पुष्पदंत का महापुराण (एक दिगंबर जैन ग्रंथ) और धनपाला का भविष्यात्तकहा शामिल हैं।

- इसके गैर-व्याकरणिक स्वभाव के बावजूद, यह विभिन्न ग्रंथों और किंवदंतियों के लिए एक साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित हुआ।

- महत्वपूर्ण ग्रंथों और लेखकों में पुष्पदंत का महापुराण (एक दिगंबर जैन ग्रंथ) और धनपाला का भविष्यात्तकहा शामिल हैं।

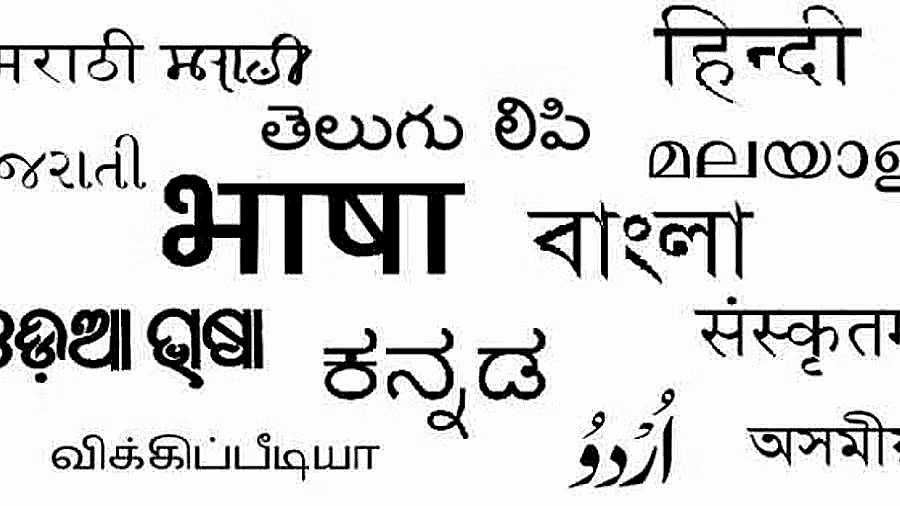

(C) आधुनिक इंडो-आर्यन समूह

- इस समूह में हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, ओड़िया, उर्दू, और अन्य भाषाएँ शामिल हैं।

- ये भाषाएँ 1000 ईस्वी के बाद उभरीं।

- ये मुख्य रूप से भारत के उत्तरी, पश्चिमी, और पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती हैं।

द्रविड़ समूह

- द्रविड़ीय भाषाएँ दक्षिण भारत में बोली जाती हैं और यह लगभग 25% भारतीयों द्वारा उपयोग की जाती हैं।

- प्रोटो-द्रविड़ीय 21 विशिष्ट द्रविड़ीय भाषाओं में विकसित हुआ।

- द्रविड़ीय भाषाओं को व्यापक रूप से तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है।

उत्तरी समूह

ड्रविड़ियन समूह

- इसमें ब्रहुई, माल्टो, और कुरुख भाषाएँ शामिल हैं।

- ब्रहुई बलूचिस्तान में बोली जाती है, माल्टो बंगाल और ओडिशा के जनजातीय क्षेत्रों में, और कुरुख बंगाल, ओडिशा, बिहार, और मध्य प्रदेश में बोली जाती है।

केंद्रीय समूह

- इसमें गोंडी, खोंड, कुई, मंडा, पार्जी, गडाबा, कोलामी, पेंगो, नाइक, कुवी, और तेलुगु भाषाएँ शामिल हैं।

- केवल तेलुगु एक विकसित भाषा है और यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाती है; अन्य जनजातीय भाषाएँ हैं।

दक्षिणी समूह

- इसमें कन्नड़, तमिल, मलयालम, तुलु, कोडागु, तोडा, और कोटा भाषाएँ शामिल हैं।

- तमिल इन भाषाओं में सबसे पुरानी है।

21 ड्रविड़ियन भाषाओं में चार प्रमुख भाषाएँ हैं:

- तेलुगु, जो संख्या के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है।

- तमिल, जिसे सबसे पुरानी और शुद्धतम माना जाता है।

- कन्नड़।

- मलयालम, जो ड्रविड़ियन भाषाओं में सबसे छोटी और सबसे युवा है।

सिनो-तिब्बती समूह

- यह समूह मोंगोलाइड परिवार से संबंधित है, ये भाषाएँ हिमालय, उत्तर बिहार, उत्तर बंगाल, असम, और उत्तर-पूर्वी सीमाओं में पाई जाती हैं।

- ये इंडो-आर्यन भाषाओं से पुरानी हैं और प्राचीन संस्कृत साहित्य में इन्हें किरात कहा गया है।

- लगभग 0.6% भारतीय इन भाषाओं को बोलते हैं।

- यह समूह आगे दो श्रेणियों में विभाजित है: (A) तिबेटो-बरमानी: इसमें चार समूहों में वर्गीकृत भाषाएँ शामिल हैं:

- (i) तिबेटी: सिक्किमी, भूटिया, बल्ती, शेर्पा, लाहुली, और लद्दाखी।

- (ii) हिमालयन: किन्नौरी और लिम्बू।

- (iii) उत्तर असम: अबोर, मिरी, एका, दफला, और मिश्मी।

- (iv) असम-बर्मीज़: कुकि-चिन, मिकिर, बोडो, और नगा, जिसमें मणिपुरी या मेइठी कुकि-चिन के तहत सबसे महत्वपूर्ण भाषा है।

- (B) सियामी-चीनी: अहोम भाषा, जो अब भारत में विलुप्त है, इस समूह में आती है।

ऑस्ट्रिक

ऑस्ट्रो-एशियाटिक उप-परिवार से संबंधित और मुंडा या कोल समूह की भाषाओं द्वारा दर्शित है।

- यह केंद्रीय, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत में बोली जाती है, कुछ भाषाएँ मोन-खमेर समूह से भी संबंधित हैं, जैसे खासी और निकोबारी।

- प्राचीन संस्कृत साहित्य में इन्हें निसद के रूप में उल्लेखित किया गया है, ये भाषाएँ आर्यन के आगमन से पूर्व की हैं।

- संताली, जो झारखंड, बिहार और बंगाल के संथाल जनजातियों द्वारा बोली जाती है, इस समूह की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है।

- भारतीय क्षेत्र में सभी ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषाएँ संकट में हैं, सिवाय खासी और संताली के।

अन्य भाषाएँ

- इसमें द्रविड़ आदिवासी भाषाएँ जैसे गोंडी, ओरांव, प्राजी आदि शामिल हैं, जो बहुत विशिष्ट हैं और उपरोक्त समूहों में वर्गीकृत नहीं की जा सकतीं।

भारत की आधिकारिक भाषाएँ

- संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी (देवनागरी लिपि में) संघ सरकार की आधिकारिक भाषा है।

- आरंभ में, संविधान लागू होने के 15 वर्षों बाद आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग समाप्त होना था, लेकिन संसद अन्यथा निर्णय ले सकती थी।

- अंग्रेजी से हिंदी में आधिकारिक भाषा बदलने के खिलाफ प्रदर्शन ने आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1963 के निर्माण को प्रेरित किया।

- इस अधिनियम ने हिंदी (देवनागरी लिपि में) को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया, जबकि अंग्रेजी को सहायक आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया।

- राज्यों को संविधान के अनुसार अपनी आधिकारिक भाषा चुनने की स्वतंत्रता है।

- संविधान की आठवीं अनुसूची में उन भाषाओं की सूची है, जिन्हें राज्य आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं।

- आरंभ में, आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएँ सूचीबद्ध थीं, जिसमें 1967 में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया।

- 71वां संशोधन अधिनियम, 1992 ने कोंकणी, मणिपुरी, और नेपाली जोड़े, जबकि 92वां संशोधन अधिनियम, 2003 ने बोडो, मैथिली, डोगरी, और संताली जोड़े।

- वर्तमान में, आठवीं अनुसूची के तहत 22 भाषाएँ सूचीबद्ध हैं।

- भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा परिभाषित नहीं है, और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नामित नहीं किया गया है।

- संविधान या किसी अधिनियम में राष्ट्रीय भाषा की परिभाषा नहीं है।

- राज्य अपनी आधिकारिक भाषाएँ अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं, जो आवश्यक नहीं कि आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हों।

- उदाहरण के लिए, त्रिपुरा ने कोकबोरोक को अपनाया, पुदुचेरी ने फ्रेंच को अपनाया, और मिजोरम ने मिजो का उपयोग किया।

- अंग्रेजी नागालैंड और मेघालय की आधिकारिक भाषा है, हालाँकि यह आठवीं अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं में से नहीं है।

आधिकारिक भाषा अधिनियम, 1963 के खिलाफ प्रदर्शन ने इसकी स्थापना को प्रेरित किया।

इस अधिनियम ने हिंदी (देवनागरी लिपि में) को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया, जबकि अंग्रेजी को सहायक आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया।

संविधान की आठवीं अनुसूची में उन भाषाओं की सूची है, जिन्हें राज्य आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं।

आरंभ में, आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएँ सूचीबद्ध थीं, जिसमें 1967 में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया।

71वां संशोधन अधिनियम, 1992 ने कोंकणी, मणिपुरी, और नेपाली जोड़े, जबकि 92वां संशोधन अधिनियम, 2003 ने बोडो, मैथिली, डोगरी, और संताली जोड़े।

संविधान या किसी अधिनियम में राष्ट्रीय भाषा की परिभाषा नहीं है।

शास्त्रीय भाषा की स्थिति

मानदंड:

क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में वर्गीकृत होने के लिए भारत सरकार द्वारा 2004 में निर्धारित मानदंड शामिल हैं:

प्राचीनता के उच्च स्तर, जो 1500-2000 वर्षों तक फैला हुआ है।

- प्राचीन साहित्य और ग्रंथों का एक महत्वपूर्ण संग्रह।

- मूल साहित्यिक परंपरा को किसी अन्य भाषाई समुदाय से उधार नहीं लिया जाना चाहिए।

क्लासिकल भाषाएँ के रूप में वर्गीकृत भाषाएँ:

- निम्नलिखित भाषाएँ क्लासिकल के रूप में वर्गीकृत की गई हैं: (i) तमिल 2004 में (ii) तेलुगु 2008 में (iii) मलयालम 2013 में (iv) संस्कृत 2005 में (v) कन्नड़ 2008 में (vi) उड़िया 2014 में

लाभ

क्लासिकल भाषा को कई लाभ प्राप्त होते हैं, जिनमें शामिल हैं:

- क्लासिकल भारतीय भाषाओं के प्रमुख विद्वानों को वार्षिक दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर।

- क्लासिकल भाषाओं के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।

- केंद्र विश्वविद्यालयों में क्लासिकल भाषाओं के लिए कुछ पेशेवर कुर्सियों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध।

राष्ट्रीय अनुवाद मिशन

- भारत सरकार की योजना जो भारतीय भाषाओं में ज्ञान ग्रंथों को छात्रों और अकादमियों के लिए उपलब्ध कराने के माध्यम से उच्च शिक्षा को सुविधाजनक बनाती है।

- उद्देश्य - संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भारतीय भाषाओं में ज्ञान का प्रसार करना।

- अनुवादकों को प्रशिक्षित करने, प्रकाशकों को अनुवाद प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करने, और भारतीय भाषाओं के बीच प्रकाशित अनुवादों का डेटाबेस बनाए रखने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

- अनुवाद के माध्यम से नई शब्दावली और संवाद शैलियों को विकसित करके भाषाओं के आधुनिकीकरण को सुविधाजनक बनाने की अपेक्षा की जाती है।

- ज्ञान ग्रंथों का अनुवाद - अनुवाद को एक उद्योग के रूप में स्थापित करने की दिशा में पहला कदम।

- ज्ञान के प्रसार के लिए ग्रंथात्मक सामग्री ज्ञान ग्रंथों के लिए NTM का कोरपस बनाती है।

- वर्तमान में, NTM 22 भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा से संबंधित सभी शैक्षिक सामग्रियों के अनुवाद में संलग्न है।

- NTM का लक्ष्य उच्च शिक्षा के ग्रंथों का अनुवाद करना है, जो अधिकांशतः अंग्रेजी में उपलब्ध हैं, भारतीय भाषाओं में। इस प्रक्रिया से अंततः एक समावेशी ज्ञान समाज के गठन का मार्ग प्रशस्त होने की अपेक्षा की जाती है।

मिशन के उद्देश्य

- अनुवादकों का प्रमाणन और विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण।

- डेटाबेस का निर्माण और रखरखाव।

- अनुवादक शिक्षा कार्यक्रम के तहत छोटे अवधि के ओरिएंटेशन पाठ्यक्रम आयोजित करना।

- अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के बीच मशीन सहायता प्राप्त अनुवाद को बढ़ावा देना।

- शब्दकोश और थिसॉरस जैसे अनुवाद उपकरणों का विकास।

- प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और अनुवाद से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए फैलोशिप और अनुदान प्रदान करना।

- अनुवादकों और अनुवाद गतिविधियों की दृश्यता बढ़ाने के लिए अनुवादों के पुस्तक विमोचन, क्षेत्रीय अनुवाद महोत्सव, चर्चाएं, पुस्तक प्रदर्शनियाँ आदि जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करना।

भाषाई विविधता सूचकांक

- यह संभावना है कि यादृच्छिक रूप से चयनित दो व्यक्तियों की मातृभाषाएँ भिन्न होंगी।

- यह 0 (सभी की मातृभाषा समान है) से 1 (कोई दो व्यक्तियों की मातृभाषा समान नहीं है) के बीच होती है।

- भाषाई विविधता का सूचकांक (ILD) - यह मापता है कि LDI समय के साथ कैसे बदला है।

- वैश्विक ILD 0.8 का संकेत देता है कि 1970 से 20% विविधता की हानि हुई है, लेकिन 1 से ऊपर के अनुपात संभव हैं, और क्षेत्रीय सूचकांकों में दिखाई दिए हैं।

- विविधता सूचकांक की गणना - प्रत्येक भाषा की जनसंख्या को कुल जनसंख्या के अनुपात के रूप में आधारित होती है।

- एक भाषा और एक बोलियों के बीच का भेद तरल और अक्सर राजनीतिक होता है।

- कई भाषाओं को दूसरी भाषा की बोलियों के रूप में माना जाता है।

- सूचकांक: (i) भाषाओं की जीवंतता को पूरी तरह से नहीं समझा सकता है। (ii) यह विचार नहीं करता कि भाषाएँ एक-दूसरे से कितनी भिन्न हैं। (iii) यह दूसरी भाषा के उपयोग को नहीं मानता है। (iv) यह केवल भिन्न भाषाओं की कुल संख्या और उनकी मातृभाषाओं के रूप में सापेक्ष आवृत्ति पर विचार करता है।

लिंगुआ फ़्रैंका

भाषा या बोलियाँ उन व्यक्तियों के बीच संचार को संभव बनाने के लिए व्यवस्थित रूप से उपयोग की जाने वाली एक विधा है, जो अपनी मूल भाषा या बोलियों को साझा नहीं करते हैं, विशेषकर जब यह एक तीसरी भाषा होती है, जो दोनों मूल भाषाओं से भिन्न होती है। इसे ब्रिज भाषा, सामान्य भाषा, व्यापार भाषा या वाहन भाषा भी कहा जाता है। ये वाणिज्यिक कारणों, सांस्कृतिक, धार्मिक, कूटनीतिक और प्रशासनिक सुविधाओं के लिए विकसित की जाती हैं, और विभिन्न राष्ट्रीयताओं के वैज्ञानिकों और अन्य विद्वानों के बीच जानकारी का आदान-प्रदान करने के एक साधन के रूप में कार्य करती हैं।

- इसे ब्रिज भाषा, सामान्य भाषा, व्यापार भाषा या वाहन भाषा भी कहा जाता है।

भारत की प्राचीन लिपियाँ

- एक लिपि एक विधि है जिसका उपयोग बोले गए भाषा का प्रतिनिधित्व करने के लिए विभिन्न माध्यमों जैसे कागज, पत्थर, या बर्च की छाल पर विशेष चिह्नों के माध्यम से किया जाता है। इसे लेखन प्रणाली या ऑर्थोग्राफी भी कहा जाता है।

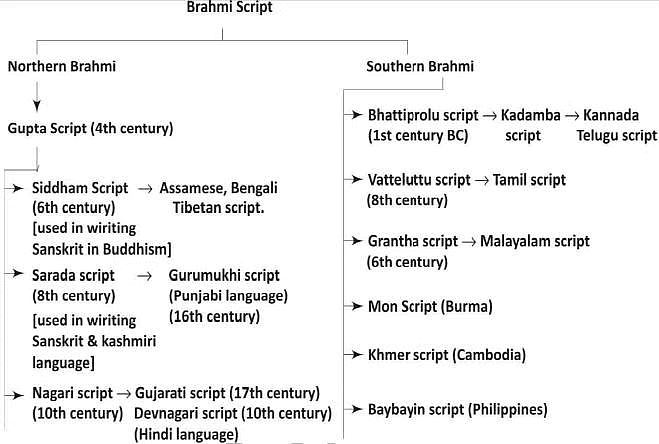

- भारत में, दो प्रमुख प्राचीन लिपियाँ हैं: (i) ब्राह्मी लिपि (ii) खरोष्ठी लिपि। ब्राह्मी लिपि को भारत की लिपियों की माँ माना जाता है क्योंकि कई प्राचीन और आधुनिक लिपियाँ, जिसमें देवनागरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ओड़िया, और असमिया/बंगाली शामिल हैं, इससे विकसित हुई हैं।

- उर्दू एक ऐसी लिपि में लिखी जाती है जो अरबी से निकली है। संताली अपनी स्वतंत्र लिपियों का उपयोग करती है।

इंडस लिपि

- यह सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा उत्पादित प्रतीकों का एक समूह है।

- अधिकांश लेख छोटे हैं।

- यह निश्चित नहीं है कि ये प्रतीक किसी भाषा को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग की जाने वाली लिपि हैं।

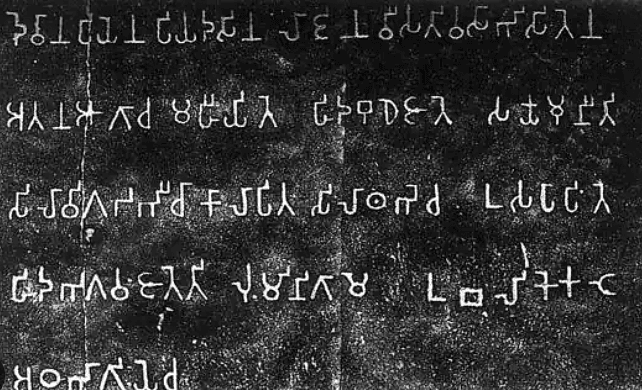

ब्राह्मी लिपि

ब्राह्मी लिपि

- सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक।

- भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया में अंतिम शताब्दियों ईसा पूर्व और प्रारंभिक शताब्दियों ईस्वी में उपयोग की गई।

- मान्यता है कि यह एक समकालीन सेमिटिक लिपि से या संभवतः इंद्र सभ्यता की लिपि से विकसित हुई।

- दक्षिण पूर्व एशिया में सभी जीवित इंडिक लिपियाँ ब्राह्मी की वंशज हैं।

- प्रसिद्ध ब्राह्मी अभिलेखों में अशोक के चट्टानी आदेश शामिल हैं, जो उत्तर-मध्य भारत में 250-232 ईसा पूर्व के बीच के हैं, जिन्हें जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा।

- बाएँ से दाएँ लिखा जाता है।

- एक अबुगिडा है, जहाँ प्रत्येक अक्षर एक व्यंजन का प्रतिनिधित्व करता है, और स्वर को संस्कृत में मात्राओं के नाम से जाने जाने वाले विशेष चिह्नों के साथ लिखा जाता है।

गुप्त लिपि

- गुप्त साम्राज्य की है और संस्कृत लिखने के लिए उपयोग की जाती थी।

- ब्राह्मी से उतरी और नागरी, शारदा और सिद्धम् जैसी लिपियों को जन्म दिया।

- भारत की कई महत्वपूर्ण लिपियों को जन्म दिया जैसे कि देवनागरी, गुरमुखी (पंजाबी के लिए), असमिया, बंगाली, और तिब्बती।

खरोष्ठी लिपि

- 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक उपयोग की गई।

- प्राचीन गंधार (वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान) में गंधारी प्राकृत और संस्कृत लिखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्राचीन लिपि।

- ब्राह्मी की बहन लिपि।

- जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ी गई।

- ब्राह्मी की तरह एक अबुगिडा है।

- रोमन अंकों के समान अंकों का एक सेट शामिल है।

- मुख्यतः दाएँ से बाएँ लिखा जाता है, हालांकि कुछ अभिलेख बाएँ से दाएँ दिशा में भी दिखते हैं।

वत्सलuttu लिपि

एक अभुगिदा लेखन प्रणाली जो दक्षिण भारत से उत्पन्न हुई।

- तमिल-ब्रह्मी से विकसित हुई और यह तीन मुख्य वर्णमाला प्रणालियों में से एक है जो तमिल लोगों द्वारा ग्रंथी या पल्लव वर्णमाला और तमिल लिपि लिखने के लिए विकसित की गई।

कदंब लिपि

- कन्नड़ लिखने के लिए समर्पित लिपि का जन्म चिह्नित करती है।

- ब्रह्मी की वंशज।

- कदंब वंश के शासनकाल (4वीं-6वीं शताब्दी) के दौरान विकसित हुई।

- बाद में कन्नड़-तेलुगु लिपि में विकसित हुई।

कदंब वंश का मयूर

ग्रंथ लिपि

- 6वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक व्यापक रूप से उपयोग की गई।

- दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु और केरल में, संस्कृत और शास्त्रीय भाषा मनिप्रवालम लिखने के लिए तमिल बोलने वालों द्वारा उपयोग की गई।

- पारंपरिक वेदिक स्कूलों में सीमित उपयोग।

- तमिलनाडु में ब्रह्मी लिपि से विकसित हुई।

- मलयालम लिपि ग्रंथ से सीधे वंशज है, जैसे कि तिगलारी और सिंहली वर्णमालाएँ।

सरदा लिपि

- ब्रह्मिक परिवार की एक अभुगिदा लेखन प्रणाली।

- 8वीं शताब्दी के आसपास विकसित हुई।

- संस्कृत और कश्मीरी लिखने के लिए उपयोग की गई।

- इसका उपयोग कश्मीर तक सीमित हो गया और अब इसे केवल कश्मीरी पंडितों द्वारा समारोहिक उद्देश्यों के लिए ही उपयोग किया जाता है।

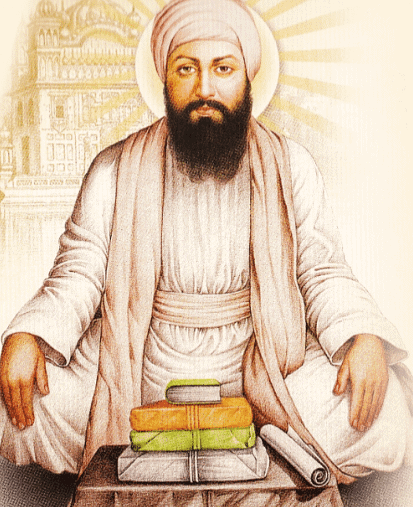

गुरुमुखी लिपि

- सरदा लिपि से विकसित हुई।

- 16वीं शताब्दी में गुरु अंगद द्वारा मानकीकृत की गई।

- गुरु ग्रंथ साहिब इस लिपि में लिखा गया है।

- पंजाबी लिखने के लिए सिखों और हिंदुओं द्वारा सबसे सामान्यतः उपयोग की जाती है।

गुरु अंगद

देवनागरी लिपि

भारत और नेपाल का एक अबुगिदा वर्णमाला।

- बाएं से दाएं लिखा जाता है।

- 120 से अधिक भाषाओं के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें हिंदी, मराठी, नेपाली, पाली, कोंकणी, बोड़ो, सिंधी और मैथिली शामिल हैं।

- यह दुनिया के सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले और अपनाए गए लेखन प्रणालियों में से एक है।

- इसे शास्त्रीय संस्कृत ग्रंथों के लिए भी उपयोग किया जाता है।

मोदी लिपि

- इसका उपयोग मराठी लिखने के लिए किया जाता है।

- यह 20वीं सदी तक मराठी लिखने के लिए एक आधिकारिक लिपि थी, जब देवनागरी लिपि की बालबोध शैली को मराठी के लिए मानक लेखन प्रणाली के रूप में प्रोत्साहित किया गया।

- उर्दू, कन्नड़, गुजराती, हिंदी और तमिल भी मोदी में लिखी गई हैं।

उर्दू लिपि

- यह दाएं से बाएं लिखा जाता है।

- यह फारसी वर्णमाला का एक संशोधन है, जो 13वीं शताब्दी में अरबी वर्णमाला से निकला।

- यह Nastaliq शैली के विकास से निकटता से संबंधित है।

- इसका विस्तारित रूप, शाहमुखी लिपि, उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप की अन्य इंडो-आर्यन भाषाओं जैसे पंजाबी और सिराईकी को लिखने के लिए उपयोग किया जाता है।

- भारतीय साहित्यिक शैलियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जो श्रीलंका, तिब्बत और दक्षिण-पूर्व एशिया की लिपियों से प्रभावित हैं।

- भारत में इस्लाम के आगमन के कारण भारतीय लेखन परंपरा में भी परिवर्तन आया है।

ओल चिकी लिपि

ओल चिकी स्क्रिप्ट

- 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा संताली भाषा लिखने के लिए बनाई गई।

- “ओल” का अर्थ है “लिखना” और “चिकी” का अर्थ है “लिपि।”

- अन्य अधिकांश इंडिक लिपियों की तुलना में, ओल चिकी एक सच्ची वर्णमाला है, जो स्वर और व्यंजन को समान प्रतिनिधित्व देती है।

- भारत के संविधान का ओल चिकी स्क्रिप्ट में अनुवाद किया गया है।

कैथी स्क्रिप्ट

- ऐतिहासिक ब्राह्मी लिपि जो उत्तरी और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में, विशेषकर वर्तमान उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में व्यापक रूप से उपयोग की जाती थी।

- प्रमुख रूप से कानूनी, प्रशासनिक और निजी रिकॉर्ड लिखने के लिए उपयोग की जाती थी।

- मुगल काल के दौरान इसका व्यापक उपयोग हुआ।

|

183 videos|620 docs|193 tests

|