नितिन सिंहानिया सारांश: भारतीय साहित्य- 1 | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

| Table of contents |

|

| जैन ग्रंथ |

|

| द्रविड़ साहित्य |

|

| आधुनिक साहित्य |

|

| भारत का राष्ट्रवादी साहित्य |

|

| भारतीय अंग्रेजी साहित्य |

|

परिचय

- साहित्य शब्द लैटिन शब्द "litteratura" से आया है, जिसका अर्थ है अक्षरों से बना लेखन।

- यह किसी भी लेखन को शामिल करता है जिसका साहित्यिक मूल्य है और इसे कथा और गैर-कथा में विभाजित किया जाता है।

- महाकाव्य ग्रीको-रोमन काल में लोकप्रिय थे और प्रारंभ में मौखिक रूप से प्रेषित किए गए थे, फिर लिखित रूप में आए।

- 18वीं सदी में प्रिंट तकनीक ने साहित्य को लोगों के लिए अधिक सुलभ बना दिया।

- आजकल, इलेक्ट्रॉनिक साहित्य का व्यापक रूप से पढ़ा जाता है।

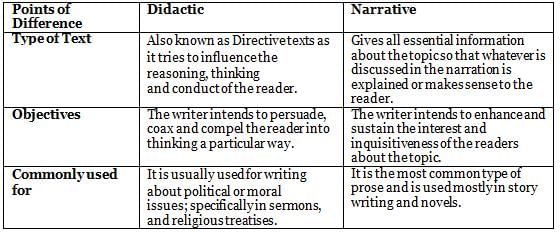

भारत में शिक्षाप्रद और कथात्मक पाठ के बीच अंतर

- भारत में चार प्रमुख भाषाई समूहों का पालन किया जाता है, अर्थात् ऑस्ट्रिक, द्रविड़, सीनो-तिब्बती और इंडो-यूरोपीय।

प्राचीन भारत में साहित्य

- प्राचीन भारतीय साहित्य केवल पवित्र ग्रंथों जैसे वेद और उपनिषदों तक सीमित नहीं था; प्राकृत में भी लेखन हुआ जो यथार्थवाद और नैतिक मूल्यों पर केंद्रित था, जो धार्मिक विषयों से अलग था।

- महाकाव्य और गीतात्मक रचनाएँ प्राचीन काल में संस्कृत, प्राकृत, पाली और अर्धमागधी जैसी भाषाओं में भी रची गईं।

- वेदिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा गया है: श्रुति और स्मृति।

- श्रुति में पवित्र ग्रंथ जैसे वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद शामिल हैं।

- स्मृति, जिसका अर्थ है 'जो याद किया जाता है,' वेद के बाद की शास्त्रीय संस्कृत साहित्य है, जिसमें वेदांग, स्मृतियाँ, धर्मशास्त्र, शद दर्शन, पुराण, इतिहास, उपवेद और महाकाव्य शामिल हैं।

- शब्द "वेद" मूल 'विद' से आया है, जिसका अर्थ है 'जानना', जो ज्ञान का संकेत देता है।

- वेद का उद्देश्य पृथ्वी पर और उससे परे जीवन के संचालन के लिए ज्ञान प्रदान करना है।

- इन्हें अपौरुषेय माना जाता है, अर्थात् ये मानव निर्मित नहीं हैं।

- इन्हें शिल्पबद्ध काव्य रूप में लिखा गया है, जो प्रतीकात्मक भाषा और मिथकों का उपयोग करता है।

- प्रारंभ में इन्हें ब्राह्मण परिवारों द्वारा मौखिक रूप से प्रेषित किया गया, और इनका संकलन लगभग 1500-1000 ई. पू. होने का अनुमान है।

- हिंदू परंपरा में, वेद पवित्र दिव्य रहस्योद्घाटन हैं जो मानवता का मार्गदर्शन करते हैं।

- ये ब्रह्मांड और इसके निवासियों की एकता पर जोर देते हैं, और वसुधैव कुटुम्बकम का प्रचार करते हैं।

- चार प्रमुख वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और अथर्ववेद।

- इनका लेखन वेदिक ऋषियों और कवियों द्वारा किया गया, जो संस्कृत कविता में ब्रह्मांडीय रहस्यों की कल्पना करते थे।

- सभी वेद यज्ञ (बलिदान) को प्राथमिकता देते हैं।

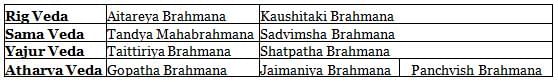

- प्रत्येक वेद के साथ ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक होते हैं।

(A) ऋग्वेद

प्राचीन वेद 1028 श्लोकों के साथ। यह सांसारिक समृद्धि और प्राकृतिक सौंदर्य पर केंद्रित है। इसे 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें मंडल कहा जाता है, जिनमें विभिन्न देवताओं को समर्पित श्लोक शामिल हैं। मुख्य देवताओं में भगवान इंद्र, अग्नि, वरुण और अन्य शामिल हैं। श्लोकों का पाठ हॉट्री ऋषियों द्वारा किया जाता है।

(B) यजुर्वेद

- अनुष्ठानों और बलिदानों पर केंद्रित।

- दो प्रमुख संस्करण: शुक्ल (सफेद) और कृष्ण (काला)।

- बलिदान अनुष्ठानों का संचालन करने वाले पुरोहितों के लिए मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है।

- इसमें 1875 श्लोक हैं, जिनमें से 75 मूल हैं।

- प्रमुखतः अनुष्ठानात्मक, धातु लोहे का ज्ञान है।

(C) सामवेद

- श्लोकों, पृथक छंदों, और 16,000 रागों (संगीत नोट्स) का समावेश।

- इसकी गीतात्मक प्रकृति के कारण इसे 'गायन की पुस्तक' कहा जाता है।

- यह वेदिक काल में भारतीय संगीत के विकास को दर्शाता है।

- श्लोकों का पाठ उद्गात्री ऋषियों द्वारा किया जाता है।

- यह त्रयी विद्या (त्रैतीय विज्ञान) का हिस्सा है, जिसमें ऋग्वेद और यजुर्वेद भी शामिल हैं।

(D) अथर्ववेद

- इसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है।

- शांति, समृद्धि, और दैनिक जीवन के पहलुओं, जिसमें चिकित्सीय उपचार शामिल हैं, से संबंधित है।

- ऋषियों अथर्वन और अंगिरस को श्रेय दिया जाता है।

- लगभग 99 रोगों के उपचार का वर्णन करता है।

- दो प्रमुख संस्करण: पैप्पलाद और सौणक।

- चिकित्सा, जादू, ब्रह्मांडीय परिवर्तनों पर अटकलें, और घरेलू मुद्दों से संबंधित है।

हिंदू श्रुति साहित्य का अभिन्न हिस्सा, प्रत्येक वेद के साथ उसका ब्रह्मण होता है। ब्रह्मणों में टिप्पणियाँ, किंवदंतियाँ, तथ्य, और वेदिक अनुष्ठानों में दार्शनिक अंतर्दृष्टियाँ शामिल हैं। ये अनुष्ठान के प्रदर्शन पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और पवित्र शब्दों के प्रतीकात्मक अर्थ को स्पष्ट करते हैं। ऐतिहासिक रूप से, इन्हें 900 से 700 ईसा पूर्व के बीच रचित माना गया है।

- ऐतिहासिक रूप से, इन्हें 900 से 700 ईसा पूर्व के बीच रचित माना गया है।

वेदों से निकटता से संबंधित ग्रंथ, जो वेदिक अनुष्ठानों और बलिदानों के दार्शनिक आधारों की पड़ताल करते हैं। अरण्यक अनुष्ठानों, जन्म और मृत्यु के चक्र, और आत्मा की जटिलताओं पर चर्चा करते हैं। परंपरा के अनुसार, इन्हें उन ऋषियों द्वारा प्रकट किया गया था जिन्हें मुनी कहा जाता है, जिन्होंने वन आश्रमों में निवास करने का चयन किया। प्रत्येक वेद के साथ उसका संबंधित अरण्यक होता है, जो ब्रह्मणों द्वारा प्रस्तावित अनुष्ठानात्मक दृष्टिकोण (कर्म मार्ग) और उपनिषदों द्वारा प्रस्तुत ज्ञान के मार्ग (ज्ञान मार्ग) के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है।

- वेदों से निकटता से संबंधित ग्रंथ, जो वेदिक अनुष्ठानों और बलिदानों के दार्शनिक आधारों की पड़ताल करते हैं।

उपनिषद का संग्रह जो 200 से अधिक ग्रंथों का मौखिक रूप से शिक्षक से छात्र तक प्रसारित किया गया है। संस्कृत में लिखित, उपनिषद भिक्षु और रहस्यवादी विषयों में गहराई से उतरते हैं। इन्हें अक्सर वेदांत या 'वेद का अन्त' कहा जाता है, ये मानव मुक्ति और अमूर्त दार्शनिक प्रश्नों की पड़ताल करते हैं। प्रमुख उपनिषदों में बृहदारण्यक और चांडोग्य उपनिषद शामिल हैं, जिसमें \"सत्यमेव जयते\" वाक्यांश मुण्डक उपनिषद से लिया गया है। हिंदू दार्शनिक विचार के लिए ये बुनियादी हैं, जो मानव अस्तित्व के ब्रह्मांडीय वास्तविकताओं के साथ परस्पर संबंध को स्पष्ट करते हैं।

- इन्हें अक्सर वेदांत या 'वेद का अन्त' कहा जाता है, ये मानव मुक्ति और अमूर्त दार्शनिक प्रश्नों की पड़ताल करते हैं।

महाकाव्य: महाभारत और रामायण

- दोनों संस्कृत महाकाव्य को महाकाव्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे हिंदू धर्म के अनुयायियों की सामूहिक स्मृति में गहराई से समाहित हैं। समय के साथ, दोनों ग्रंथों को विभिन्न ऋषियों, गायक-वादकों और कहानीकारों द्वारा संकलित और विस्तारित किया गया है। जो कुछ हमारे पास आज है, वह युगों में किए गए कई संप्र transmissions और परिवर्धनों का परिणाम है। ये पीढ़ियों से पारित हुए कथाओं और ज्ञान का समृद्ध मिश्रण बन गए हैं।

(A) रामायण

- ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखित, जिन्हें आदिकवि या 'कवियों में पहले' के रूप में जाना जाता है।

- लगभग 1500 ईसा पूर्व में संकलित होने का अनुमान है।

- राम को आदर्श व्यक्ति के रूप में चित्रित करता है और पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

- इसमें 24,000 छंद हैं, जो सात पुस्तकों (खंडों) में विभाजित हैं।

- सीता के अपहरण पर राम और रावण के बीच युद्ध का वर्णन करता है, जिसमें प्रमुख पात्र जैसे हनुमान और लक्ष्मण शामिल हैं।

- भारतीय भाषाओं में विभिन्न संस्करण मौजूद हैं, जैसे तुलसीदास द्वारा 'राम चरित मानस'।

- रामायण का प्रभाव दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों जैसे कंबोडिया, थाईलैंड, और इंडोनेशिया तक फैला हुआ है।

(B) महाभारत

- वेदा व्यास द्वारा लिखित और प्रारंभ में इसमें 8,800 छंद थे, जिसे 'जय' के नाम से जाना जाता था।

- समय के साथ इसे 24,000 छंदों में और फिर गुप्त काल के दौरान 100,000 छंदों में विस्तारित किया गया।

- यह 18 पर्वों (अध्यायों) में विभाजित है, जिससे यह अब तक का सबसे लंबा महाकाव्य है।

- कौरवों और पांडवों के बीच हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए संघर्ष इसका केंद्रीय संघर्ष है।

- भगवान कृष्ण इस कहानी के सूत्रधार के रूप में कार्य करते हैं।

- इसमें भगवद गीता शामिल है, जो दार्शनिक दुविधाओं को संबोधित करने वाला एक शिक्षाप्रद पाठ है और धर्म के अनुसार जीने की मार्गदर्शिका प्रदान करता है।

- यह कर्तव्य, हिंसा बनाम अहिंसा, और धर्म के सिद्धांतों की खोज करता है।

- भारतीय परंपरा में इसे पाँचवाँ वेद कहा जाता है।

पुराण

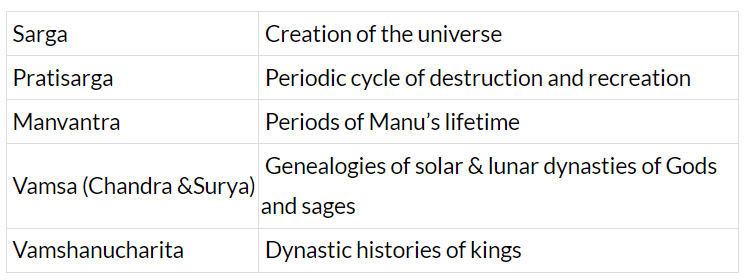

पुराण, जिसका अर्थ 'पुराने का नवीनीकरण' है, प्राचीन भारतीय पौराणिक ग्रंथ हैं। ये ब्रह्मांड की रचना और इसके इतिहास की कहानियाँ सुनाते हैं, जब तक कि इसकी संभावित विनाश तक।

- ये विविध विषयों पर चर्चा करते हैं, जैसे कि लोककथाएँ, तीर्थयात्राएँ, खगोलशास्त्र, व्याकरण, और धर्मशास्त्र।

- इनका मुख्य ध्यान हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, और महेश पर होता है।

- कुल 18 प्रमुख पुराण (महापुराण) हैं, प्रत्येक एक विशेष देवता को उजागर करता है और संबंधित दार्शनिक और धार्मिक अवधारणाओं का अन्वेषण करता है।

- प्रमुख पुराणों में भागवत, ब्रह्म, वायु, अग्नि, गरुड़, पद्म, विष्णु, और मत्स्य शामिल हैं।

- स्कंद पुराण सबसे लंबा है, जबकि मार्कंडेय पुराण सबसे छोटा है।

- ये कथात्मक रूप में लिखे गए हैं, जो मिथकों, किंवदंतियों, और देवताओं के उपदेशों को मिलाते हैं।

- इनकी लोकप्रियता का कारण उनकी सरल कथा कहने की शैली है, जो जटिल वेदों की तुलना में अधिक सुलभ है।

- पुराणों का अनुवाद स्थानीय भाषाओं में किया गया और ये अपने संदेश को उपमा और उपदेशों के माध्यम से फैलाते हैं।

उपवेद हिंदू धर्म में तकनीकी विषयों से संबंधित पारंपरिक साहित्य हैं। इनमें शामिल हैं:

- (i) धनुर्वेद: युद्ध विज्ञान, जो यजुर्वेद से जुड़ा है।

- (ii) गंधर्ववेद: सौंदर्यशास्त्र, जिसमें संगीत, नृत्य, कविता, मूर्तिकला, और ऐरोटिका शामिल हैं, जो सामवेद से संबंधित है।

- (iii) आयुर्वेद: स्वास्थ्य और जीवन का विज्ञान, जो अथर्ववेद से जुड़ा है।

- (iv) अर्थशास्त्र: सार्वजनिक प्रशासन, शासन, अर्थव्यवस्था, और राजनीतिक मामलों से संबंधित, जो अथर्ववेद से जुड़ा है।

- (v) स्थापत्यवेद: इंजीनियरिंग और वास्तुकला से संबंधित, जो यजुर्वेद से जुड़ा है।

उपपुराण

- उपपुराण, या छोटे पुराण, का उदय पुराणों की लोकप्रियता से हुआ।

- लगभग 19 छोटे पुराण हैं।

क्लासिकल संस्कृत साहित्य

- क्लासिकल संस्कृत साहित्य का काल भारत में 4वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक फैला हुआ है।

- संस्कृत साहित्य को सामान्यत: वेदिक और क्लासिकल में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें महाभारत और रामायण जैसे महत्वपूर्ण अपवाद हैं, जिन्हें उनके धार्मिक महत्व के कारण अलग से चर्चा की गई है।

- ये महाकाव्य संस्कृत काव्य (काव्य), क्लासिकल नाटक (नाटिका), और विभिन्न विषयों पर ग्रंथों जैसे चिकित्सा, राजनीति, व्याकरण, खगोलशास्त्र और गणित के लिए पूर्ववर्ती माने जाते हैं।

- पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक आधारस्तंभ है, जो भाषा के लिए कठोर नियम प्रदान करता है।

- संस्कृत व्याकरण पर अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में पतंजलि की महाभाष्य (250 ईसा पूर्व) और Katyayana का वर्त्तिका-सूत्र शामिल हैं।

- Katyayana के पाणिनि के सूत्रों पर वर्त्तिक 1500 श्लोकों में हैं, जो केवल पतंजलि के काम में संदर्भ के माध्यम से उपलब्ध हैं।

(A) संस्कृत नाटक

(A) नाटक और नाटककार

- सुद्रक ने लगभग 5वीं सदी CE में "मृच्छकटिका" (The Little Clay Cart) की रचना की, जिसमें चारुदत्त, एक युवा ब्राह्मण, और वसंतसेना, एक समृद्ध नर्तकी के बीच प्रेम कहानी है।

- विशाखदत्त ने "मुद्राराक्षस" और "देवी-चंद्रगुप्तम्" की रचना की, जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान पर केंद्रित हैं और उत्तररामचरित में राम के बाद के जीवन को दर्शाया गया है।

- भास, जो कालिदास से पूर्व थे, "स्वप्नवासवदत्तम्" जैसे नाटकों की रचना की, जिनका पुनर्प्रकाशन विद्वान् T. गणपति शास्त्री ने 1912 में किया।

- हर्षवर्धन ने "रत्नावली", "नागानंद", और "प्रियदर्शिका" जैसे नाटकों की रचना की, जो प्रेम और बलिदान के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं।

(B) संस्कृत कविता

- कालिदास, एक प्रसिद्ध कवि, ने "कुमारसंभवम्", "मालविकाग्निमित्रम्", "रघुवंश" और "विक्रमोर्वशीयम्" जैसी रचनाएँ की हैं, जो अपनी साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं।

- जयदेव की "गीत गोविंद" भगवान कृष्ण के जीवन और राधा के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है, जिसमें भक्ति और प्रकृति की सुंदरता का मिश्रण है।

- अन्य प्रमुख कवियों में डंडी, माघ, भरवी, और नयचंद्र सूरि शामिल हैं, जिन्होंने अपने अनूठे विषयों और शैलियों के साथ संस्कृत साहित्य में योगदान दिया।

(C) अन्य प्रमुख संस्कृत ग्रंथ

- कौटिल्य की "अर्थशास्त्र" मौर्य काल से संबंधित है, जो साम्राज्य की आर्थिक, सामाजिक, और सैन्य रणनीतियों पर चर्चा करती है, जिसे अक्सर चाणक्य के नाम से जोड़ा जाता है।

- वैज्ञानिक ग्रंथ जैसे "चारक संहिता," "सुश्रुत संहिता," और "आर्यभटिया" चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, गणित, और खगोल विज्ञान के क्षेत्रों को कवर करते हैं, जो प्राचीन भारतीय ज्ञान और विशेषज्ञता को दर्शाते हैं।

| चारक | चारक संहिता (चिकित्सा पर पुस्तक) |

| सुश्रुत | सुश्रुत संहिता (शल्य चिकित्सा पर पुस्तक) |

| माधव | माधव निदान (पैथोलॉजी पर पुस्तक) |

| वरहमीरा | पंच-सिद्धांतिका (ज्योतिष पर पुस्तक) |

| वरहमीरा | बृहत्त्संहिता (ग्रहों की गति, भूविज्ञान, वास्तुकला आदि जैसे विविध विषयों पर पुस्तक) |

| आर्यभट्ट | आर्यभटिया (खगोल विज्ञान और गणित पर पुस्तक) |

| लगधाचार्य | ज्योतिष पर पुस्तक |

| पिंगल | गणित पर पुस्तक |

| भास्कर | सिद्धांत शिरोमणि |

पाली और प्राकृत में साहित्य

- पोस्ट-वैदिक काल में प्राकृत और पाली साहित्य का उदय हुआ, जो संस्कृत के साथ-साथ विकसित हुआ।

- प्राकृत एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग उन भाषाओं के लिए किया जाता है जो संस्कृत से निकली हैं, लेकिन मानकीकृत नहीं हैं।

- पाली प्राकृत का एक प्राचीन रूप है, जो विभिन्न मौजूदा बोलियों का मिश्रण है।

- प्राकृत को बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों की रचना के साथ महत्व मिला।

- पाली का उपयोग भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने उपदेशों के लिए किया।

- कानूनी ग्रंथों को त्रिपिटक या "ज्ञान की टोकरी" में विभाजित किया गया है:

- (i) विनय पिटक: बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम और विनियम।

- (ii) सुत्त पिटक: बुद्ध के संवाद और भाषण जो नैतिकता और धर्म पर केंद्रित हैं।

- (iii) अभिधम्म पिटक: दर्शनशास्त्र, मेटाफिज़िक्स, नैतिकता, ज्ञान का सिद्धांत, और मनोविज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है।

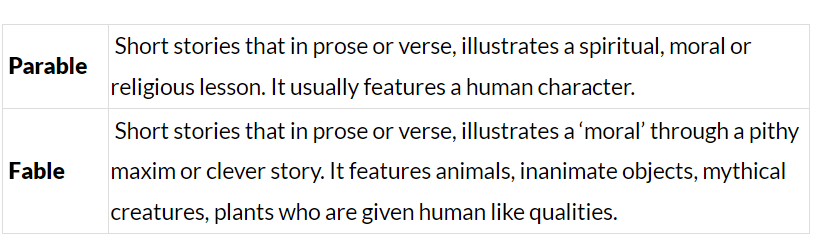

- जटकों में गैर-कानूनी बौद्ध ग्रंथ शामिल हैं, जो बुद्ध के पिछले जन्मों और बोधिसत्त्वों की यात्राओं की कहानियों को दर्शाते हैं।

- ये लोकप्रिय कहानियों, प्राचीन पौराणिक कथाओं, और 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक उत्तर भारत की सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों को समाहित करते हैं।

- अस्वघोष द्वारा "बुद्धचरित" (78 ईस्वी) एक प्रमुख संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है।

- जैन धर्म ने प्राकृत में ग्रंथों का योगदान दिया जो जैन कानूनी साहित्य का आधार बनाते हैं।

- प्रमुख संस्कृत जैन ग्रंथों में सिद्धरासी द्वारा "उपमितिभव प्रापंच कथा" (906 ईस्वी) शामिल है।

- प्राकृत जैन ग्रंथों में आंगस, उपांगस, परिकर्मास, छेदब सूत्र, और मलसूत्र शामिल हैं।

- हेमचंद्र और हरिभद्र सूरी जैसे लेखकों ने जैन समुदायों के शब्दकोश, व्याकरण, और सामाजिक-राजनीतिक इतिहास पर ग्रंथ प्रस्तुत किए।

- प्राकृत कविता, जैसे कि हाला द्वारा "गाथासप्तशती" (300 ईस्वी), में एरोटिका के तत्व शामिल हैं और इसमें विभिन्न महिला कवयित्रियों जैसे पहाई, रोहा, ससिप्पहा, महावी, और रेवा का योगदान है।

अन्य बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ

(i) दीपवामसा: 3-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अनुराधापुर (श्रीलंका) में राजा धातुसेना के शासन के दौरान लिखी गई। इसका शाब्दिक अर्थ है “द्वीप की गाथा” और इसमें बुद्ध की श्रीलंका यात्रा एवं बुद्ध के अवशेषों का उल्लेख है।

(ii) मिलिंद पन्हा: राजा मियान्दर (या मिलिंद) और बौद्ध भिक्षु नागसेना के बीच संवाद है - इसका अर्थ है “मिलिंद के प्रश्न” - यह सबसे उच्च स्तर की दार्शनिक पूछताछों में से एक है।

(iii) महावंसा: 3-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा विजय के शासन के दौरान लिखी गई पालि भाषा की महाकविता - यह दक्षिण एशिया के विभिन्न साम्राज्यों का ऐतिहासिक खाता प्रस्तुत करती है।

(iv) महावस्तु: इसमें जकट और अवदान की कथाएँ शामिल हैं - इसे 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच मिश्रित संस्कृत, पालि और प्राकृत में लिखा गया।

(v) ललितविस्तर सूत्र: इसका अर्थ है “पूर्ण में नाटक” - यह एक महत्वपूर्ण महायान पाठ है - इसमें बुद्ध के जीवन की विभिन्न कथाएँ शामिल हैं जब तक कि उनका पहला उपदेश सारनाथ में न हो।

(vi) उदाना: यह एक सबसे पुराना थेरवादा (पुरानी स्कूल) बौद्ध पाठ है - इसमें “अंधे लोग और हाथी” की प्रसिद्ध कहानी शामिल है।

(vii) बोधि वंव: यह एक गद्य-कविता है - इसे 10वीं शताब्दी में श्रीलंका में लिखा गया - यह सिंहली संस्करण से अनुवादित है, जिसे उपतिस्सा ने पालि में लिखा।

(viii) उदानवार्ग: यह एक संकलन है जिसमें बुद्ध और उनके शिष्यों के वाक्यांश शामिल हैं - इसे संस्कृत में लिखा गया।

(ix) महाविभाषा शास्त्र: यह लगभग 150 ईस्वी में लिखा गया - इसमें अन्य गैर-बौद्ध philosophies पर चर्चा शामिल है - यह एक महायान पाठ है।

(x) अभिधर्ममोक्ष: इसे वासुबन्धु ने संस्कृत में लिखा - यह एक अत्यंत सम्मानित पाठ है और इसमें अभिधर्म पर चर्चा है।

(xi) विशुद्धिमग्ग: इसे बुद्धघोष ने 5वीं शताब्दी में लिखा - यह थेरवादा सिद्धांत का पाठ है - इसमें बुद्ध की विभिन्न शिक्षाओं पर चर्चा है।

जैन ग्रंथ

जैन ग्रंथ

- जैन भिक्षुओं ने युग, क्षेत्र और संरक्षण के आधार पर विभिन्न भाषाओं में लेखन किया।

- संगम काल में दक्षिण भारत में उन्होंने तमिल में लिखा।

- उन्होंने संस्कृत, शौरसेनी, गुजराती, कन्नड़ और मराठी जैसी भाषाओं में भी रचनाएँ कीं।

- उनकी रचनाएँ मुख्य रूप से दो समूहों में वर्गीकृत की जा सकती हैं:

- (i) कैनोनिकल या धार्मिक ग्रंथ, जिन्हें जैन आगम या आगम के रूप में जाना जाता है।

- (ii) गैर-कैनेोनिकल साहित्यिक रचनाएँ, जिनमें निर्युक्ति और संहिताएँ शामिल हैं।

- भद्रबाहु, जैन संघ के विभाजन से पूर्व अंतिम आचार्य, ने कई गैर-कैनेोनिकल ग्रंथों की रचना की।

- पवित्र ग्रंथों में जैन तीर्थंकरों की शिक्षाएँ शामिल हैं।

- प्रारंभ में यह महावीर के तत्कालीन शिष्यों द्वारा, जिन्हें गांधारas कहा जाता है, संकलित किए गए।

- स्वेताम्बर के लिए यह महत्वपूर्ण हैं।

- वर्तमान अंगों को 5वीं सदी ईस्वी में वल्लभी परिषद में पुनः संकलित किया गया।

- Digambaras आगमों के अधिकार को स्वीकार नहीं करते, उनका विश्वास है कि मूल शिक्षाएँ खो गई हैं।

- आगमों में 46 ग्रंथ हैं जो अर्ध-मैगधी प्राकृत में हैं।

- ये सभी जीवन रूपों के प्रति श्रद्धा, शाकाहार, तप, करुणा, और अहिंसा की शिक्षा देते हैं।

- 12 अंगों में आचारंगा सूत्र, सूत्रकृतंगा, स्थानंगा सूत्र आदि शामिल हैं।

- Digambaras कर्मप्रभृत और कशायप्रभृत को पवित्र स्थिति मानते हैं।

- भद्रबाहु, आचार्य कुंडकुंद, समंतभद्र, इलांगो अदिगल आदि द्वारा अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं।

- जैन भिक्षुओं ने 9वीं से 12वीं सदी तक कन्नड़ का प्रयोग किया।

- पंपा, पोन्ना, और रन्ना कन्नड़ साहित्य में उल्लेखनीय जैन संबंधित लेखक हैं।

- लिंगायत का फैलाव कर्नाटका में जैन धर्म की लोकप्रियता और साहित्यिक उत्पादन को 12वीं-13वीं सदी के बाद कम कर दिया।

ज़ोरोस्टियन साहित्य

- ज़ोरोस्ट्रियनिज़्म की उत्पत्ति फारसी नबी ज़ोरोस्टर की शिक्षाओं से हुई।

- यह फारसी इतिहास, संस्कृति, और कला पर प्रभावशाली रहा।

- यह पहली धर्म है जो देवदूतों, न्याय का दिन, दानव के प्रतीक और भलाई और बुराई के बीच युद्ध में विश्वास करती है।

- सासनिद साम्राज्य के तहत, इसे सुधारों और व्यापक ग्रंथ लेखन का सामना करना पड़ा।

- अवेस्टा, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, अवेस्टन भाषा में लिखा गया।

- यह सासानी शासन के दौरान 4वीं सदी CE में अंतिम रूप दिया गया।

- यास्ना, अवेस्टा में एक प्रमुख संग्रह, 72 अध्यायों को शामिल करता है, जिनमें गाथाओं का सम्मानित हिस्सा है जिसे ज़ोरोस्टर ने लिखा।

- यास्ना आस्था समारोहों के लिए केंद्रीय है।

- अवेस्टा के अन्य भागों में विस्पेराद, याश्त्स, सिरोज़ा, और न्यायेशेस शामिल हैं।

- अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जैसे डेनकर्ड, बुंडाहिश्न, मैनोग-ई-खिरद, और अर्दा विराफ की पुस्तक हैं।

- (i) डेनकर्ड, 10वीं सदी में लिखा गया, एक एन्साइक्लोपीडिया के रूप में कार्य करता है।

- (ii) बुंडाहिश्न सृष्टि के सिद्धांत पर विस्तार से बताता है और इसमें खगोलशास्त्रीय विचार शामिल हैं।

- (iii) मैनोग-ई-खिरद और सद-दर प्रमुख ग्रंथ हैं।

- (iv) अर्दा विराफ की पुस्तक सासानी युग के दौरान एक भक्त की कहानी सुनाती है।

सिख साहित्य

सिख साहित्य का अर्थ है सिख धर्म परंपरा के भीतर लेखन। यह उन ग्रंथों को शामिल करता है जो सिखों के लिए आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। सिख धर्म का केंद्रीय ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में सिख गुरुओं और अन्य संतों की शिक्षाएँ शामिल हैं। इसे सिखों द्वारा शाश्वत गुरु माना जाता है।- गुरु ग्रंथ साहिब के साथ-साथ, सिख साहित्य में सिख विद्वानों और कवियों के लेखन भी शामिल हैं।

- यह पंजाबी, बृज, और फारसी जैसी भाषाओं में लिखा गया है।

- सिख साहित्य समानता, न्याय और करुणा के मूल्यों को बढ़ावा देता है।

सिख साहित्य सिख समुदाय को मार्गदर्शन देने और उसकी संस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सिखों को धर्मी और गुणी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है।

द्रविड़ साहित्य

द्रविड़ साहित्य

- द्रविड़ भाषाओं में चार प्रमुख भाषाएँ शामिल हैं: तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम।

- तमिल सबसे पुरानी है और यह संस्कृत के बहुत करीब है, विशेष रूप से व्याकरण और शब्दों के उधारी के संदर्भ में।

- तमिल में सबसे प्रसिद्ध साहित्य - क्लासिकल कार्य या संगम साहित्य।

तमिल (संगम) साहित्य

- संगम साहित्य लगभग 2381 कविताओं का संग्रह है, जो 473 ज्ञात कवियों को श्रेय दिया गया है, इसके अतिरिक्त 102 अज्ञात कवियों का भी योगदान है।

- यह साहित्य संगम काल के दौरान उभरा, जो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक फैला हुआ था, इसे दक्षिण भारत का सबसे पुराना ज्ञात साहित्य माना जाता है।

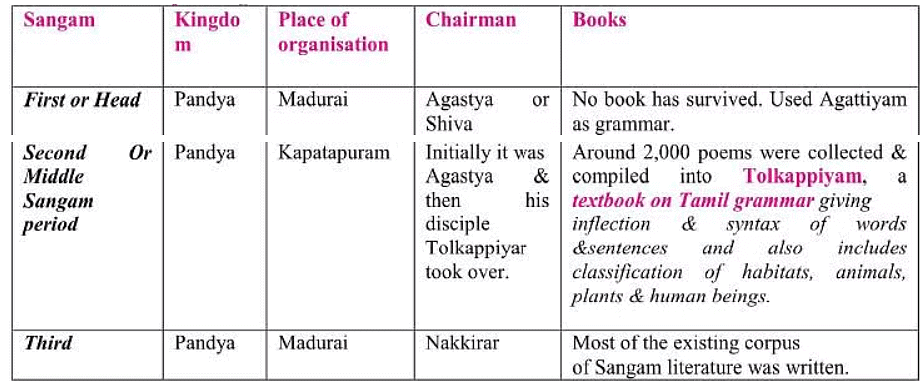

- संगम काल के दौरान विभिन्न भागों से कवियों, गायक और लेखकों का संग्रह 'संगम' नामक सभाओं में हुआ, जिसे पांड्य राज्य द्वारा आयोजित किया गया था।

- संगम साहित्य की दो प्रमुख धाराएँ हैं: (i) 'अहम/अगम' या 'आंतरिक क्षेत्र', जो प्रेम और संबंधों जैसे अमूर्त मानव पहलुओं पर केंद्रित है। (ii) 'पुरम' या 'बाहरी क्षेत्र', जो सामाजिक जीवन, नैतिकता, वीरता और रीति-रिवाजों पर चर्चा करता है।

- पहला संगम मदुरै में अगस्ट्य या शिव द्वारा आयोजित किया गया था, जबकि दूसरा संगम कापटापुरम में हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रारंभ में अगस्ट्य ने और बाद में उनके शिष्य तोल्काप्पियान ने की।

- तोल्काप्पियाम, जो तमिल व्याकरण और साहित्य पर एक पाठ्यपुस्तक है, दूसरे संगम के दौरान संकलित किया गया था।

- तीन प्रमुख संगम के संदर्भ में, संगम साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, लगभग 30,000 छंदों की कविता, 'एट्टुथोकै' के रूप में जाना जाता है।

- तिरुवल्लुवर ने संगम साहित्य में तिरुक्कुराल का योगदान दिया, जो नैतिकता, शासन और प्रेम पर तीन भागों में विभाजित है।

- अव्वईयार, नच्चेल्लैयार और कक्कैपदिनियार जैसी अन्य महिला कवियों ने संगम काल के दौरान तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

- संगम साहित्य के अलावा, अन्य प्रसिद्ध तमिल ग्रंथों में तोल्काप्पियाम शामिल है, जो तमिल व्याकरण और कविता पर विस्तार से चर्चा करता है, और साहित्यिक कार्य जैसे सिलप्पादिकारम और मणिमेकलाई, जो 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में तमिल समाज की गतिशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

मलयालम साहित्य

केरल और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर बोली जाने वाली यह साहित्य 11वीं सदी में उत्पन्न हुआ।

- मध्यकालीन अवधि की दो प्रमुख मलयालम कृतियाँ - कोकासंदिसन और भाषा कौटिल्य, जो अर्थशास्त्र पर टिप्पणी है।

- मलयालम का प्रमुख साहित्यिक कार्य रामचरितम् था, जो 13वीं सदी में चीरामन द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य कविता है।

- एझुथाच्छन भक्ति आंदोलन के एक मजबूत समर्थक थे और उन्हें मलयालम साहित्य का पिता माना जाता है।

भक्ति साहित्य

- प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि के दौरान, तमिल साहित्य ने वैष्णव भक्ति भावनाओं को प्रतिबिंबित करना शुरू किया, जो भगवान विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति गहन भक्ति से परिपूर्ण था।

- 7वीं से 12वीं सदी के बीच, तमिल ग्रंथों में भक्ति भावनाओं के प्रभाव से अत्यधिक भक्ति का स्वभाव विकसित हुआ।

- 12 आल्वार, या संत कवि, तमिल साहित्य में प्रमुख व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपने लेखनों के माध्यम से विष्णु के प्रति भक्ति व्यक्त की। उनमें से अंदाल, एक महिला संत, विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

- एक अन्य महत्वपूर्ण भक्ति समूह नयनार थे, जिन्होंने शैववाद के गुणों की सराहना की।

- दो प्रमुख साहित्यिक कार्य, पेरिया पुराणम और कंब रामायणम् (जिसे रामावतारम् भी कहा जाता है), तमिलनाडु में चोल काल के दौरान लोकप्रिय हुए।

- पेरिया पुराणम, जिसे 12वीं सदी में सेक्किज़ार द्वारा लिखा गया था, 63 नयनारों के जीवन की काव्यात्मक कथाएँ प्रस्तुत करता है, और इसे तमिल साहित्य की एक प्रशंसित कृति माना जाता है, जिसे अक्सर तमिल में पांचवां वेद कहा जाता है।

तेलुगु साहित्य

- Nannaya (11वीं शताब्दी) तेलुगु के पहले कवि थे।

- तेलुगु ने विजयनगर काल (तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग) के दौरान अपने चरम पर पहुँचा।

- सबसे सफल रचनाएँ उत्तरहरिवंशम् थीं, जो कि राजा बुक्का I के प्रसिद्ध दरबारी कवि नाचना सोमनाथा द्वारा लिखी गई थीं।

- राजा कृष्णदेवराय (1509-1529) ने अमुक्तमाल्यदा शीर्षक से असाधारण कविता लिखी (यह ग्रंथ भगवान विष्णु के सपने में आने की घटना का वर्णन करता है)।

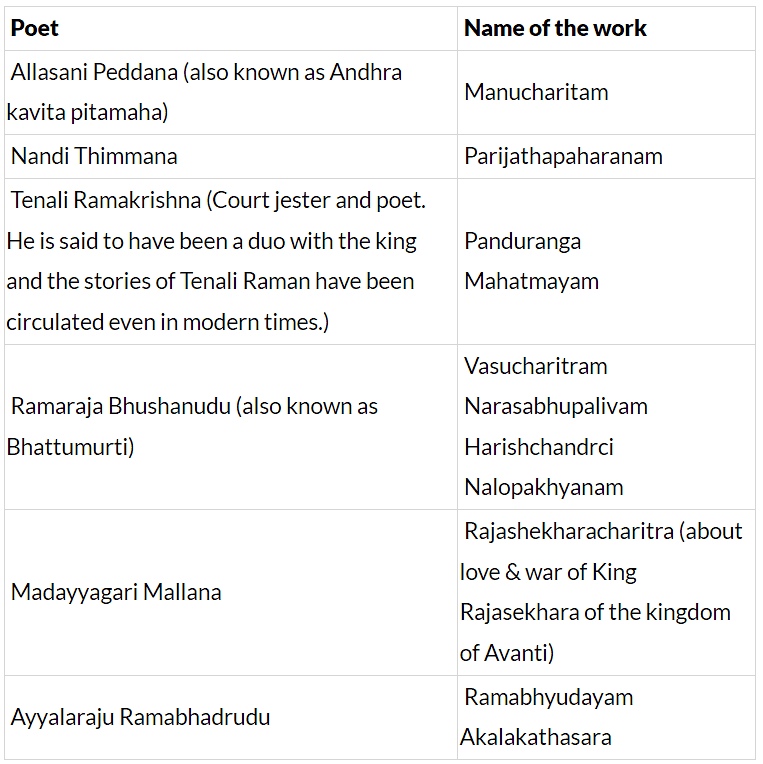

- उनके राजकाल के दौरान, आठ विद्वान साहित्यकार, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, उनके दरबार से जुड़े थे।

- नीचे कुछ प्रसिद्ध नाम दिए गए हैं:

- राजा कृष्णदेवराय (1509-1529) ने अमुक्तमाल्यदा शीर्षक से असाधारण कविता लिखी।

- उनके राजकाल में अष्टदिग्गज के रूप में जाने जाने वाले आठ विद्वान उनके दरबार से जुड़े थे।

कृष्ण देव राय - महान विद्वान और साहित्य के संरक्षक

कृष्ण देव राय - महान विद्वान और साहित्य के संरक्षक

(i) अनेक भाषाओं के विद्वान और संरक्षक, जिनमें तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत शामिल हैं।

(ii) विजयनगर साम्राज्य में कृष्ण देव राय का राजकाल (1509-1529) तेलुगु साहित्य का युग था।

(iii) सबसे महत्वपूर्ण अष्टदिग्गज - अल्लसानी पेड्डना।

(iv) कन्नड़ कवियों मल्लानार्य, चतु विट्टलनाथ, तिमन्ना कवी को संरक्षण दिया। व्यासतीर्थ, एक कन्नड़ संत, उनके राजगुरु थे।

(v) कृष्ण देव रायना दिनाचारी - उनके ऊपर एक और कन्नड़ कार्य।

(vi) उन्होंने संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे, जिनमें मादलसा चरित, सत्यवादी परिणय, रसामंजरी और जाम्बवती कल्याण शामिल हैं।

(vii) संरक्षित तमिल कवि हरिदासा।

कन्नड़ साहित्य

- जैन विद्वानों ने कन्नड़ साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें सबसे पुराने ज्ञात जैन-प्रभावित पाठ धर्मनाथपुराण है, जो माधव द्वारा रचित है और 15वें तिर्थंकर के जीवन पर केंद्रित है।

- सबसे पुराना कन्नड़ लेख, जिसे हाल्मिडी लेख के रूप में जाना जाता है, 5वीं शताब्दी ईस्वी का है, जो कन्नड़ भाषा की प्राचीनता को दर्शाता है।

- प्रसिद्ध जैन विद्वानों, जैसे कि विलासा और उरिट्टा विलासा, ने धर्म परीक्षण और कविराजमार्ग जैसे कार्यों के साथ कन्नड़ साहित्य में योगदान दिया।

- कन्नड़ साहित्य के “तीन रत्न” या रत्नत्रय थे पम्पा, पन्ना, और रन्ना, जो 9वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक के प्रसिद्ध कवि थे।

- पम्पा, जिन्हें अक्सर कन्नड़ का पिता कहा जाता है, ने आदिपुराण और विक्रमार्जुन विजय की रचना की, जो उनकी काव्य कला और चालुक्य दरबार के साथ उनके संबंध को दर्शाती हैं।

- पन्ना ने शांति पुराण लिखा, जो 16वें जैन तिर्थंकर शांतिनाथ की जीवनी है, जबकि रन्ना ने अजित पुराण की रचना की, जो 2वें जैन तिर्थंकर अजितनाथ के जीवन पर आधारित है, और सहस भीमा विजय।

- 10वीं शताब्दी में कन्नड़ साहित्य के विकास का समर्थन विजयनगर साम्राज्य द्वारा किया गया, जिससे केशिराजा द्वारा शब्दमणिदर्पण जैसे कार्यों का निर्माण हुआ, जो भाषा के व्याकरण को स्पष्ट करता है।

- कन्नड़ साहित्य में क्वासी-धार्मिक पाठ, जैसे नरहरी का तोरवे रामायण और लक्ष्मीशा का जैमिनी महाभारत, भी शामिल हैं, जो इसके लोगों के साथ निकट संबंध को दर्शाते हैं।

- कन्नड़ साहित्य में चंपू नामक साहित्यिक शैली, जो कविता और गद्य का मिश्रण है, ने प्रमुखता हासिल की, जिसे अंदैया द्वारा लिखित मादना विजय या कब्बिगारा कवा ने प्रदर्शित किया, जो बिना किसी संस्कृत प्रभाव के पहला शुद्ध कन्नड़ पाठ है।

- होनम्मा, कन्नड़ साहित्य की पहली प्रमुख कवियित्री, ने हडिबड़ेया धर्म लिखा, जो एक भक्त妻 के कर्तव्यों पर जोर देती है।

कन्नड़ साहित्य में अन्य प्रमुख पाठ:

- हरिश्वर - हरिशचंद्र काव्य, सोमनाथ चरिता

- बंधुवर्मा - हरिवंशाभ्युदय, जीव संबोधन

- रुद्र भट्ट - जगन्नाथ विजय

- अंदैया - मादना विजय या कब्बिगारा कवा (प्रसिद्ध पाठ क्योंकि यह पहला शुद्ध कन्नड़ पाठ था जिसमें कोई संस्कृत शब्द नहीं था)

मध्यकालीन साहित्य

महत्वपूर्ण परिवर्तन - दिल्ली सुलतान और मुग़ल दरबारों में फ़ारसी का उभार। इस अवधि में प्राचीन उपभ्रंशु भाषा से हिंदी का विकास भी देखा गया।

- 12वीं शताब्दी में तुर्कों और मंगोलों द्वारा भारत में पेश की गई।

- उनके शासन के दौरान दरबारों में संवाद की मुख्य भाषा बन गई।

- अमीर खुसरो देहलीवी जैसे उल्लेखनीय फ़ारसी कवि उभरे, जिन्होंने दीवान और मसनवी जैसे कार्य किए।

- दिल्ली सुलतानत के दौरान कई फ़ारसी ग्रंथों की रचना हुई।

- इतिहासकार जैसे ज़िया-उद-दीन बरानी और इब्न बतूता ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

- मुग़ल काल में Tuzuk-I-Babari और Ain-e Akbari जैसे ग्रंथों के साथ इसका विकास हुआ।

- अकबर ने संस्कृत ग्रंथों के फ़ारसी में अनुवाद का काम शुरू किया।

- चित्रित कार्यों जैसे आमज़नामा और पदर्नवत की रचना हुई।

- उल्लेखनीय लेखकों में बादायूंनी और फैज़ी शामिल हैं।

- शाहजहाँ के शासन का विवरण शाहजहाँ-नामा और पदशाहनामा में पाया गया।

- औरंगज़ेब के युग में मीर जाफर ज़ताली द्वारा Kulliyat की रचना हुई।

उर्दू

- फारसी और हिंदी के बीच के अंतःक्रियाओं से विकसित हुई।

- अमीर खुसरो ने प्रारंभिक उर्दू साहित्य में योगदान दिया।

- यह हिंदी की व्याकरण का पालन करती है, जबकि रूप और लिपि फ़ारसी की होती है।

- आरंभ में इसे Dakkani कहा जाता था।

- मिर्जा गालिब एक प्रमुख उर्दू कवि के रूप में उभरे।

- अन्य उल्लेखनीय कवियों में सउदा, दर्द, और मीर तकी मीर शामिल हैं।

- आधुनिकता में योगदान देने वाले प्रभावशाली व्यक्तियों में इकबाल और सर सैयद अहमद ख़ान शामिल हैं।

हिंदी और इसके उपभाषाएँ

- यह अपरिभ्रम्सा से विकसित हुआ था, जो 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच था।

- भक्ति आंदोलन से इसे महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला।

- क्षेत्रीय भाषाएँ जैसे बंगाली, मराठी, और गुजराती ने भी विकास का अनुभव किया।

- आरंभ में यह संस्कृत साहित्य के द्वारा छाया गया था।

- प्रारंभिक हिंदी साहित्य में प्रथ्वीराज रासो जैसे कार्य शामिल हैं।

- भक्ति कवि जैसे कबीर और तुलसीदास ने उल्लेखनीय योगदान दिया।

- मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की।

- बिहारी का सतसई हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है।

आधुनिक साहित्य

आधुनिक साहित्य

- आधुनिक साहित्य का काल आधुनिक काल के रूप में जाना जाता है।

- हिंदी उत्तरी भारत में एक प्रमुख भाषा के रूप में उभरी, अन्य भाषाओं जैसे बंगाली के साथ।

हिंदी

- ब्रिटिशों के आगमन के साथ हिंदी गद्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

- भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक "अंधेर नगरी" 1850 के दशक में एक प्रमुख नाटक बन गया।

- उल्लेखनीय कार्यों में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा "भारत दुर्बोध" शामिल है।

- आधुनिक हिंदी साहित्य को चार उपखंडों में वर्गीकृत किया जा सकता है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, और समकालीन काल।

- स्वामी दयानंद ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें उनका महत्वपूर्ण कार्य "सत्यार्थ प्रकाश" है।

- प्रमुख हिंदी लेखकों में मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', और मैथिलीशरण गुप्त शामिल हैं।

- मुंशी प्रेमचंद, जिनकी रचनाएँ "गोदान" और "बड़े भाई साहब" जैसे कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, हिंदी और उर्दू दोनों साहित्य में योगदान किया।

- अन्य महत्वपूर्ण लेखकों में सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह 'दिनकर', और हरिवंश राय बच्चन शामिल हैं।

- महादेवी वर्मा, जो पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता हैं, 20वीं शताब्दी की सबसे प्रसिद्ध महिला हिंदी लेखकों में से एक हैं।

बंगाली, ओड़िया, और असमिया साहित्य

- बंगाली साहित्य ने 20वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण विकास देखा, जो उर्दू और हिंदी को चुनौती देता है।

- बंगाली साहित्य का वितरण बaptist मिशन प्रेस द्वारा किया गया था, जो 1800 में विलियम केरी द्वारा स्थापित किया गया था।

- राजा राम मोहन राय बंगाली साहित्य के पायनियर्स में से एक थे, साथ ही ईश्वर चंद्र विद्यसागर और अक्षय कुमार दत्ता भी।

- बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने "आनंद मठ" जैसे कार्यों के साथ बंगाली साहित्य को ऊँचाई पर पहुँचाया, जिसने "वन्दे मातरम" के लिए प्रेरणा प्रदान की।

- रवींद्रनाथ ठाकुर 1913 में अपने बंगाली मास्टरपीस "गीतांजलि" के साथ साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने।

- मध्यकालीन असमिया साहित्य दरबार की इतिहासिक रचनाओं बुरांजी द्वारा प्रमुखता से प्रभावित था।

- आधुनिक असमिया साहित्य में पद्मनाभ गोहाईन बरुआ और लक्ष्मी नाथ बेजबोरा जैसे विद्वानों का योगदान रहा।

- उड़िया साहित्य में सारला दास का कार्य सबसे प्रारंभिक में से एक माना जाता है।

- मध्यकालीन उड़िया साहित्य में उपेन्द्र भंज एक महत्वपूर्ण लेखक थे।

- आधुनिक काल में राधा नाथ राय और फकीर मोहन सेनापति ने उड़िया साहित्य में एक राष्ट्रीयतावादी स्वर का परिचय दिया।

गुजराती, राजस्थानी, और सिंधी साहित्य

- भक्ति आंदोलन ने गुजराती साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला।

- नरसिंह मेहता ने कृष्ण के भक्ति गीतों को स्थानीय लोक परंपराओं के साथ मिलाया।

- गुजराती साहित्य अपने शिखर पर डॉ. के.एम. मुंशी के "पृथ्वी वल्लभ" जैसे कार्यों के साथ पहुँचा।

- मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य में दो मुख्य प्रकार की काल्पनिक लेखन शैलियाँ डिंगल और पिंगल शामिल थीं।

- सिंधी साहित्य ने राजस्थान और गुजरात जैसे क्षेत्रों से प्रभावित होकर एक गीतात्मक शैली की कविता विकसित की।

कश्मीरी साहित्य

- कश्मीरी साहित्य का इतिहास काल्हण की "राजतरंगिणी" से शुरू होता है।

- भक्ति आंदोलन ने प्रारंभिक कश्मीरी साहित्य पर प्रभाव डाला, जिसमें लई देद जैसे व्यक्तित्व शामिल हैं।

- इस्लाम के बाद और सूफीवाद के प्रभाव में, सूफी गुलाम मुहम्मद और महजूर जैसे लेखकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

पंजाबी साहित्य

- पंजाब का साहित्य क्षेत्रीय और भौगोलिक प्रभावों को दर्शाता है।

- यह दो प्रमुख स्क्रिप्ट्स: फारसी और गुरमुखी में लिखा गया है।

- बाबा फरीद और बुल्ले शाह की सूफी कविता लोकप्रियता हासिल की।

- आधुनिक पंजाबी साहित्य राष्ट्रीयतावादी लेखन और भगत सिंह जैसी किंवदंतियों से प्रभावित था।

मराठी साहित्य

- संत ज्ञानेश्वर का कार्य 13वीं शताब्दी में मराठी साहित्य की शुरुआत का प्रतीक है।

- संतों जैसे नामदेव, सेना, और गोर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

- बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र "Kesari" ने मराठी में ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की।

भारत का राष्ट्रवादी साहित्य

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगालियों को राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित करने के लिए पत्रिका बांगादर्शन की शुरुआत की, जिसमें उनके उपन्यास आनंद मठ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

रवींद्रनाथ ठाकुर ने गोर और घर बाइरे जैसे कार्यों के माध्यम से मानवता के माध्यम से राष्ट्रवाद व्यक्त किया, और उनकी रचना जन गण मन राष्ट्रीय गान बनी।

भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी जैसे काव्य और नाटकों का उपयोग करके ब्रिटिश उत्पीड़न को उजागर किया।

दादाभाई नौरोजी की पुस्तक Poverty and Un-British Rule in India ने ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण को उजागर किया, जिससे आर्थिक आलोचना की शुरुआत हुई।

आर.सी. दत्त ने The Economic History of India और देशभक्ति से भरे ऐतिहासिक उपन्यासों के माध्यम से आर्थिक राष्ट्रवाद में योगदान दिया।

भगत सिंहWhy I am an Atheist ने उनकी कैद के दौरान राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार किया।

सुभाष चंद्र बोसThe Indian Struggle, जवाहरलाल नेहरू की The Discovery of India, और वी.डी. सावरकर की The Indian War of Independence जैसी पुस्तकों ने देशभक्ति को बढ़ावा दिया।

महात्मा गांधी की Songs from Prison ने संस्कृत के भजनों का अनुवाद किया, जिससे राष्ट्रवादी भावनाओं को पोषण मिला।

भारतीय अंग्रेजी साहित्य

ब्रिटिश शासन

- प्रारंभिक उदाहरणों में The Travels of Dean Mahomet जैसे यात्रा वृत्तांत और राजमोहन की पत्नी (Bankim Chandra Chattopadhyay) और बियान्का (Toru Dutt) जैसे उपन्यास शामिल हैं।

- अंग्रेजी में प्रारंभिक कवियों में डेरोजियो, माइकल मधुसूदन दत्त, और सरोजिनी नायडू शामिल हैं।

- प्रमुख व्यक्तियों जैसे स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ ठाकुर, और महात्मा गांधी की भाषणों ने आधुनिक भारत और अंग्रेजी साहित्य के विकास को आकार दिया।

- बाद के भारतीय अंग्रेजी लेखकों में सलमान रुश्दी, अनिता देसाई, अरुंधति रॉय, और विक्रम सेठ शामिल हैं।

|

183 videos|620 docs|193 tests

|