भारतीय संविधान का विकास | UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity) PDF Download

| Table of contents |

|

| ऐतिहासिक पृष्ठभूमि |

|

| संविधानिक विकास |

|

| संविधान का निर्माण |

|

| संविधान का पारित होना |

|

| भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ |

|

| संविधान |

|

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1947 से पहले, भारत दो मुख्य इकाइयों में विभाजित था – ब्रिटिश भारत, जिसमें 11 प्रांत शामिल थे, और रियासतें, जो भारतीय राजाओं द्वारा सहायक संधि नीति के तहत शासित थीं। ये दोनों इकाइयाँ मिलकर भारतीय संघ का निर्माण करती हैं, लेकिन ब्रिटिश भारत की कई विरासत प्रणाली आज भी अनुसरण की जाती हैं।

भारतीय संविधान की ऐतिहासिक नींव और विकास को कई नियमों और अधिनियमों से जोड़ा जा सकता है जो भारतीय स्वतंत्रता से पहले पारित किए गए थे।

संविधानिक विकास

1773 का विनियामक अधिनियम

- ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला कदम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करना था।

- इसने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर-जनरल (बंगाल) के रूप में नामित किया।

- वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर-जनरल बने।

- गवर्नर-जनरल का कार्यकारी परिषद स्थापित किया गया (चार सदस्य)। कोई अलग विधायी परिषद नहीं थी।

- यह बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिया।

- सुप्रीम कोर्ट का गठन 1774 में फोर्ट विलियम (कलकत्ता) में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में किया गया।

- इसने कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने या स्थानीय लोगों से रिश्वत स्वीकार करने से मना किया।

- कंपनी के निदेशकों की अदालत (कंपनी का शासी निकाय) को अपनी आय की रिपोर्ट करनी चाहिए।

1781 का संशोधन अधिनियम

- सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता के सभी नागरिकों पर अधिकार प्राप्त हुआ और धार्मिक एवं सामाजिक रीति-रिवाजों पर विचार करने की अनुमति दी गई।

- 5000 पाउंड से कम के मामलों के लिए, गवर्नर-जनरल इन काउंसिल सबसे उच्च अपील अदालत थी।

पिट्स इंडिया अधिनियम, 1784

- कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों में अंतर किया गया।

- व्यापारिक कार्यों के लिए कंपनी के निदेशक और राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड।

- गवर्नर-जनरल की परिषद की संख्या तीन सदस्यों तक सीमित की गई।

- भारतीय मामलों को ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में रखा गया।

- कंपनी की संपत्तियों को “भारत में ब्रिटिश संपत्ति” कहा गया।

- मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर की परिषदें स्थापित की गईं।

1786 का अधिनियम

- गवर्नर-जनरल को कमांडर-इन-चीफ बनाया गया और असाधारण मामलों में अपनी परिषद को दरकिनार करने का अधिकार दिया गया।

1793 का चार्टर अधिनियम

- गवर्नर-जनरल को अपनी परिषद को दरकिनार करने का अधिकार सभी भविष्य के गवर्नर-जनरल के लिए बढ़ाया गया।

- गवर्नर-जनरल की बंगाल से अनुपस्थिति के दौरान, उन्हें परिषद के नागरिक सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष नियुक्त करना था।

- भविष्य में सभी सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाएगा।

- सभी कानूनों का अनुवाद भारतीय भाषाओं में किया गया।

1813 का चार्टर अधिनियम

- भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया गया लेकिन चीन के साथ चाय व्यापार का एकाधिकार जारी रहा।

- भारत में शिक्षा पर वार्षिक रूप से 1 लाख रुपये खर्च किए जाने थे।

1833 का चार्टर अधिनियम

- चीन के साथ चाय व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया गया। कंपनी केवल राजनीतिक कार्यों का संचालन करेगी।

- काउंसिल के बोर्ड के अध्यक्ष को भारतीय मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया।

- गवर्नर-जनरल के कार्यकारी परिषद में कानून सदस्य जोड़ा गया, जिसे वोट देने का अधिकार नहीं था (लॉर्ड मैकाले पहले कानून सदस्य थे)।

- प्रतियोगिता परीक्षा को कंपनी की प्रतिष्ठित सेवाओं में भर्ती के लिए पेश किया गया।

- बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत के गवर्नर-जनरल के रूप में बनाया गया (लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर-जनरल थे)।

1853 का चार्टर अधिनियम

- गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया।

- केंद्रीय विधायी परिषद में 6 सदस्य थे। छह में से चार सदस्य मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए।

- यह कंपनी के सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतिस्पर्धा की प्रणाली पेश करता है (भारतीय सिविल सेवा सभी के लिए खोली गई)।

- ब्रिटिश राज परिवार ने 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर सर्वोच्चता ग्रहण की और ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश सरकार के सीधे शासन के तहत भारत के प्रशासन के लिए पहला अधिनियम पारित किया।

भारत सरकार अधिनियम, 1858

- कंपनी का शासन भारत में राज परिवार के शासन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

- ब्रिटिश राज परिवार के शक्तियों का प्रयोग भारत के सचिव द्वारा किया जाना था।

- उनकी सहायता के लिए भारत की परिषद थी, जिसमें 15 सदस्य थे।

- उन्हें वायसराय के माध्यम से भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण दिया गया।

- गवर्नर-जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया।

- लॉर्ड कैनिंग पहले भारत के वायसराय थे।

- नियंत्रण बोर्ड और निदेशकों की अदालत को समाप्त किया गया।

भारत सरकार अधिनियम 1861

- इसने उपराज्यपाल के कार्यकारी और विधायी परिषद (गैर-आधिकारिक) जैसे संस्थानों में भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। 3 भारतीय विधायी परिषद में शामिल हुए।

- विधायी परिषदें केंद्र और प्रांतों में स्थापित की गईं।

- इसने उपराज्यपाल की कार्यकारी परिषद में कुछ भारतीयों को गैर-आधिकारिक सदस्यों के रूप में विधायी कार्यों के लिए शामिल करने की व्यवस्था की।

- इसने पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक मान्यता दी।

- बॉम्बे और मद्रास प्रांतों को विधायी शक्तियां पुनर्स्थापित करके केंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की।

भारतीय परिषद अधिनियम, 1892

- इसने चुनाव के सिद्धांत को अप्रत्यक्ष रूप से पेश किया।

- हालांकि अधिकांश आधिकारिक सदस्यों को बनाए रखा गया, भारतीय संविधान परिषद के गैर-आधिकारिक सदस्यों को बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स और प्रांतीय विधायी परिषदों द्वारा नामित किया जाना था, जबकि प्रांतीय परिषदों के गैर-आधिकारिक सदस्यों को कुछ स्थानीय निकायों जैसे विश्वविद्यालयों, जिला बोर्डों, नगरपालिकाओं द्वारा नामित किया जाना था।

- इन परिषदों को वार्षिक राजस्व और व्यय के विवरण पर चर्चा करने और कार्यकारी को प्रश्न पूछने के अधिकार दिए गए थे।

मिंटो-मॉर्ले सुधार और भारतीय परिषद अधिनियम, 1909

- विधायी परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव; प्रतिनिधित्व और जनसंख्या तत्व को पेश करने का पहला प्रयास।

- इसने केंद्रीय विधायी परिषद का नाम बदलकर साम्राज्य विधायी परिषद रखा।

- केंद्रीय विधायी परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई।

- इसने मुसलमानों के लिए सामुदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को स्वीकार किया, जिसमें ‘अलग निर्वाचन’ की अवधारणा शामिल थी।

- भारतीयों को उपराज्यपाल की कार्यकारी परिषद में पहली बार शामिल किया गया। (सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, विधि सदस्य के रूप में)

मोंटग्यू-चेल्म्सफोर्ड रिपोर्ट और भारत सरकार अधिनियम, 1919

- इस अधिनियम को मोंटग्यू-चेल्म्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जाना जाता है।

- केंद्रीय विषय को प्रांतीय विषयों से अलग किया गया।

- प्रांतीय विषयों में डायार्की का दोहरी शासन की योजना पेश की गई।

- डायार्की प्रणाली के तहत, प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया - हस्तांतरित और आरक्षित। आरक्षित विषयों पर, गवर्नर विधायी परिषद के प्रति जिम्मेदार नहीं था।

- इस अधिनियम ने पहली बार केंद्र में द्व chambersीय प्रणाली पेश की।

- विधायी सभा में 140 सदस्य और विधायी परिषद में 60 सदस्य थे।

- प्रत्यक्ष चुनाव।

- इस अधिनियम ने यह भी आवश्यक किया कि उपराज्यपाल की कार्यकारी परिषद के छह सदस्यों में से तीन सदस्यों को भारतीय होना चाहिए।

- इसने सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना की व्यवस्था दी।

भारत सरकार अधिनियम 1935

- इस अधिनियम ने प्रांतों और रजवाड़ों को इकाइयों के रूप में शामिल करते हुए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था दी, हालांकि प्रस्तावित संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया।

- तीन सूचियाँ: इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को तीन सूचियों, अर्थात् संघीय सूची, प्रांतीय सूची, और समवर्ती सूची के तहत विभाजित किया।

- केंद्र के लिए संघीय सूची में 59 आइटम, प्रांतों के लिए प्रांतीय सूची में 54 आइटम, और दोनों के लिए समवर्ती सूची में 36 आइटम शामिल थे।

- अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर-जनरल के पास थीं।

- इस अधिनियम ने प्रांतों में डायार्की को समाप्त किया और ‘प्रांतीय स्वायत्तता’ पेश की।

- इसने केंद्र में डायार्की को अपनाने की व्यवस्था दी।

- 11 प्रांतों में से 6 में द्व chambersीय प्रणाली पेश की गई।

- ये छह प्रांत थे असम, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास, और संयुक्त प्रांत।

- इसने संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था दी।

- इसने भारत परिषद को समाप्त कर दिया।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

- ब्रिटिश संसद की संप्रभुता और जिम्मेदारी का उन्मूलन।

- क्राउन अब प्राधिकरण का स्रोत नहीं होगा।

- गवर्नर-जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुखों के रूप में रखा गया।

- डोमिनियन विधानमंडल की संप्रभुता: - केंद्रीय विधानमंडल भारत में 14 अगस्त 1947 को समाप्त हो गया। यह संविधान सभा थी, जो विधानमंडल के रूप में कार्य करने वाली थी।

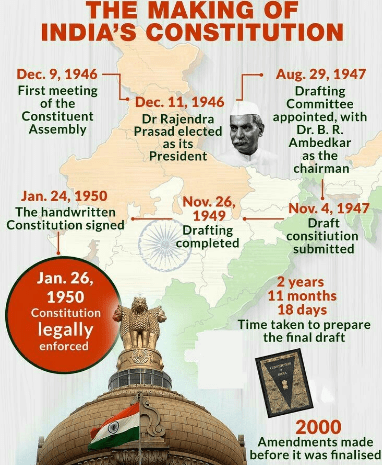

संविधान का निर्माण

1938 में, पंडित नेहरू ने एक संविधान सभा के लिए अपनी मांग प्रस्तुत की, जिसे ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तक विरोध किया, जब बाहरी परिस्थितियों ने उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया।

- मार्च 1942 में, ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स (क्रिप्स मिशन) को भेजा, जो एक कैबिनेट के सदस्य थे, जिनके पास ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों का एक मसौदा था, जिसे युद्ध के अंत में अपनाया जाना था, बशर्ते कि:

(i) भारत का संविधान एक चुनावित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाएगा।

(ii) भारत को डोमिनियन स्थिति दी जाएगी।

(iii) एक भारतीय संघ होना चाहिए जिसमें सभी प्रांत और भारतीय राज्य शामिल हों, लेकिन कोई भी प्रांत जो संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, अपनी संवैधानिक स्थिति बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होगा। - कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग ने आग्रह किया कि भारत को दो स्वायत्त राज्यों में विभाजित किया जाना चाहिए और पाकिस्तान बनाने के लिए एक अलग संविधान सभा होनी चाहिए।

- इसके बाद, एक कैबिनेट मिशन भेजा गया, जिसने 16 मई 1946 को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। योजना की प्रमुख विशेषताएँ थीं:

(i) एक भारत संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत और राज्य दोनों शामिल होंगे।

(ii) संघ में एक कार्यपालिका और एक विधानमंडल होगा, जो प्रांतों और राज्यों के प्रतिनिधियों से बना होगा।

(iii) प्रस्ताव में संविधान सभा के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की योजना भी शामिल थी। - संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग लिया। 9वां दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई और सभा ने मुस्लिम सदस्यों के बिना काम करना शुरू किया। मुस्लिम लीग ने यह तर्क देते हुए संविधान सभा के विघटन की मांग की कि यह भारत के सभी वर्गों का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करती।

- दूसरी ओर, ब्रिटिश सरकार ने 20वां फरवरी 1947 को घोषित किया कि भारत में ब्रिटिश शासन किसी भी स्थिति में 30वां जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा।

- लॉर्ड माउंटबेटन ने लॉर्ड वेवेल की जगह गवर्नर-जनरल के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच इस पर सहमति बनाई कि पंजाब और बंगाल के दो समस्या प्रांतों को विभाजित किया जाएगा ताकि प्रांतों में पूर्ण हिंदू और मुस्लिम बहुलता वाले ब्लॉक बन सकें, जो कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित थे और लीग को उसका पाकिस्तान मिलेगा।

- दो प्रांतों के विभाजन का वास्तविक निर्णय इन प्रांतों की विधान सभा के सदस्यों के मतदान पर छोड़ दिया गया। यह भी प्रस्तावित किया गया कि N.W.F.P और सिलहट के मुस्लिम-बहुल जिलों में यह तय करने के लिए एक जनमत संग्रह होगा कि वे भारत में शामिल होंगे या पाकिस्तान में।

- उपर्युक्त योजना के आधार पर, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 को पारित किया, जिसमें प्रावधान था कि 15 अगस्त 1947 से भारत के स्थान पर दो स्वतंत्र डोमिनियन स्थापित किए जाएंगे जिन्हें भारत और पाकिस्तान कहा जाएगा और प्रत्येक डोमिनियन की संविधान सभा को किसी भी संविधान को तैयार और अपनाने और ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त करने का असीमित अधिकार दिया गया।

- संविधान सभा को 14 अगस्त 1947 को भारत के डोमिनियन की संप्रभु संविधान सभा के रूप में फिर से इकट्ठा किया गया। इसे प्रांतीय विधान सभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना गया था, जिसमें 292 सदस्यों का चुनाव हुआ, जबकि भारतीय राज्यों को अधिकतम 93 सीटें आवंटित की गईं।

- 3 जून 1947 की योजना के तहत विभाजन के परिणामस्वरूप, बंगाल, पंजाब, सिंध, N.W.F.P, बलूचिस्तान, और असम के सिलहट जिले के प्रतिनिधि भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब के नए प्रांतों में नए चुनाव हुए। इस प्रकार, सदन की सदस्यता 299 तक कम हो गई। इनमें से 284 सदस्य 26वां नवंबर 1949 को वास्तव में उपस्थित थे और उन्होंने अंततः संविधान पर हस्ताक्षर किए।

संविधान का पारित होना

- ड्राफ्टिंग समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे और अन्य छह सदस्य थे: N. गोपालस्वामी अय्यंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, B.L. मित्तल (जिन्हें N. माधव राव ने प्रतिस्थापित किया) और D.P. कैथन (जो 1948 में निधन हो गए और T.T. कृष्णामाचारी द्वारा प्रतिस्थापित किए गए)।

- भारत का ड्राफ्ट संविधान फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ, और विधानसभा ने इसके प्रावधानों पर विचार करने के लिए नवंबर 1948 में फिर से बैठक की। 26 नवंबर 1949 को, संविधान को विधानसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर प्राप्त हुए और इसे पारित घोषित किया गया।

- अनुच्छेद 394 के अनुसार, नागरिकता चुनाव, अस्थायी संसद और अस्थायी एवं संक्रमणकालीन प्रावधानों से संबंधित प्रावधान जो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, और 393 में निहित हैं, संविधान के अपनाने के दिन (अर्थात 26 नवंबर 1949) से लागू हुए और संविधान के शेष प्रावधान संविधान के प्रारंभ (अर्थात 26 जनवरी 1950) के दिन से अस्तित्व में आए।

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

लिखित, विस्तृत और विस्तृत संविधान

- लिखित संविधान वह है जो लिखित कानूनों पर आधारित होता है, जिन्हें इस उद्देश्य के लिए चुनी गई प्रतिनिधि संस्था द्वारा पारित किया गया है। दूसरे शब्दों में, एक लिखित संविधान एक लागू संविधान है।

- वहीं अनलिखित संविधान एक विकसित संविधान है। यह मुख्य रूप से अनलिखित परंपराओं, रिवाजों और प्रथाओं पर आधारित होता है। अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान का उदाहरण है और इंग्लैंड का संविधान एक अनलिखित का।

- भारत का संविधान एक विस्तृत दस्तावेज है और यह दुनिया का सबसे वृहद संविधान है। हमारे संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद और आठ अनुसूचियाँ थीं। इसके संचालन के वर्षों में, संविधान में एक सौ चार संशोधन किए गए हैं। चार नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई हैं, जिससे इसके आकार और मात्रा में और वृद्धि हुई है।

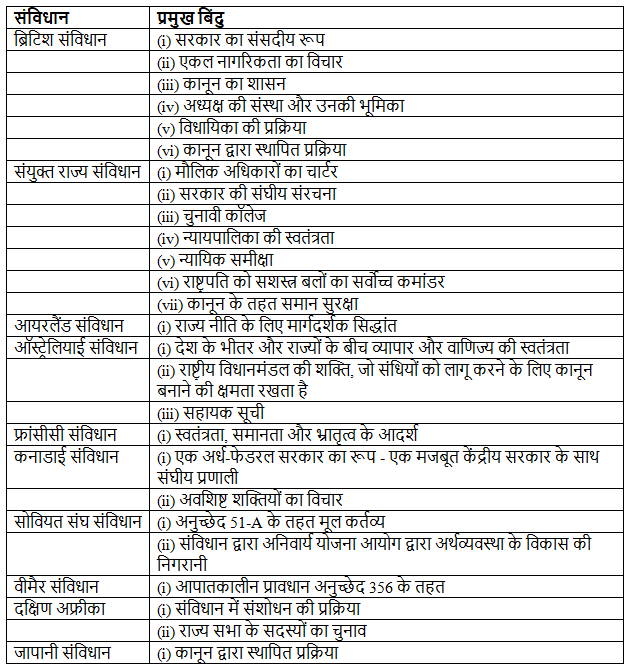

- संविधान के असाधारण आकार का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि इसमें शासन के कई पहलुओं के बारे में विस्तृत प्रावधान शामिल हैं। यह संविधान के व्याख्या में भ्रम और अस्पष्टता को कम करने के लिए किया गया था। इसके असामान्य लम्बाई का एक और कारण है दुनिया के विभिन्न संविधान के अच्छे बिंदुओं का समावेश।

- संघ सरकार और राज्य सरकारों के कार्य करने के तरीके के बारे में विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं ताकि नवजात लोकतांत्रिक गणराज्य को संविधान के कार्यान्वयन में किसी भी संवैधानिक समस्या का सामना न करना पड़े।

आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला संविधान

- एक लचीला संविधान वह है जिसे देश के सामान्य कानून की तरह संशोधित किया जा सकता है, अर्थात् संसद के साधारण बहुमत द्वारा। दूसरी ओर, एक कठोर संविधान वह है जो अपने संशोधन के लिए एक कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है।

- अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण है क्योंकि इसे केवल तभी संशोधित किया जा सकता है जब संविधान संशोधन का प्रस्ताव कांग्रेस (अमेरिकी संसद) के प्रत्येक सदन में दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाए और संघीय राज्यों के कम से कम तीन-चौथाई द्वारा इसे अनुमोदित किया जाए।

- दूसरी ओर, ग्रेट ब्रिटेन का संविधान अत्यधिक लचीला है। यह इस कारण से है क्योंकि इसे देश के सामान्य कानूनों की तरह संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।

- भारतीय संविधान न तो बहुत लचीला है और न ही बहुत कठोर। संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जबकि अधिकांश प्रावधान केवल संसद के दो-तिहाई बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं।

- संविधान के बहुत महत्वपूर्ण प्रावधानों के लिए, जैसे कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों की सीमाएँ, संशोधन पारित होने पर दो-तिहाई बहुमत से संसद द्वारा इसे कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए।

- इस प्रकार भारतीय संविधान ब्रिटिश संविधान की लचीलापन और अमेरिकी संविधान की कठोरता को जोड़ता है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के इस स्वरूप को सही ठहराते हुए कहा, "हमारा संविधान इतना ठोस और स्थायी होना चाहिए जितना हम बना सकें, फिर भी संविधान में कोई स्थायित्व नहीं है। इसमें एक निश्चित मात्रा में लचीलापन होना चाहिए। अगर आप कुछ भी कठोर और स्थायी बना देते हैं, तो आप राष्ट्र की वृद्धि, जीवंत और महत्वपूर्ण संगठित लोगों की वृद्धि को रोक देते हैं।"

आंशिक रूप से संघीय और आंशिक रूप से एकात्मक

- हमारा संविधान भारत को राज्यों का संघ (संघ) घोषित करता है। यह दो सेट की सरकारों का प्रावधान करता है - संघ सरकार और राज्य सरकारें।

- प्रशासन के विषयों को भी तीन सूचियों में वर्गीकृत किया गया है - संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जबकि राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे मुद्रा, रक्षा, रेलवे, डाक और तार, विदेश मामले, नागरिकता, सर्वेक्षण और जनगणना संघ सरकार को सौंपे गए हैं और संघ सूची में रखे गए हैं।

- स्थानीय महत्व के विषय जैसे कृषि, कानून और व्यवस्था, स्वास्थ्य और मनोरंजन राज्यों को सौंपे गए हैं और राज्य सूची का हिस्सा हैं।

- संघ सरकार और राज्य सरकारें अपनी-अपनी अधिकारिता के दायरे में काम करती हैं। संघ संसद और राज्य विधानसभाएँ समवर्ती विषयों के संबंध में कानून बनाने के लिए समान अधिकार का आनंद लेती हैं। ये विषय सामान्य महत्व के होते हैं जैसे विवाह और तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, संपत्ति का हस्तांतरण, निवारक निरोध, शिक्षा, नागरिक और आपराधिक कानून आदि।

- हालांकि, यदि संघ कानून और एक या अधिक राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानून के बीच कोई संघर्ष होता है, तो संघ संसद द्वारा बनाया गया कानून राज्य कानून पर प्राथमिकता रखेगा।

- भारतीय संविधान में अन्य संघीय विशेषताएँ भी हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता। इसका अर्थ है कि संघ और राज्य सरकारें दोनों संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करती हैं। दोनों सरकारें संविधान से अधिकार प्राप्त करती हैं।

- सभी संघीय देशों में, अदालत का अधिकार एक स्थापित तथ्य है। इसका अर्थ है कि संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच या दो या अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद की स्थिति में, अदालत का निर्णय अंतिम होगा। केवल यही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय को विवाद या भ्रम की स्थिति में संविधान की व्याख्या करने की जिम्मेदारी दी गई है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है और अपने कार्य को संघीय न्यायालय के रूप में भी पूरा करता है।

- भारतीय संविधान, हालांकि संघीय रूप में है, एकमजबूत एकात्मक पक्षधरता रखता है। केंद्रीय सरकार के पास राज्य सरकारों की तुलना में व्यापक शक्तियाँ हैं। केंद्रीय द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग संविधान को एकात्मक सरकार की ताकत देता है। चलिए देखते हैं भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो इसे आंशिक रूप से एकात्मक बनाते हैं। संघ सरकार सामान्य और असामान्य समय दोनों में राज्यों के अधिकार को अधिसूचित कर सकती है। भारत का राष्ट्रपति तीन प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा कर सकता है। आपातकाल की स्थिति में, राज्य सरकारों की शक्तियाँ बहुत हद तक कम हो जाती हैं और संघ सरकार सभी कुछ बन जाती है।

- सामान्य समय में भी, यदि राज्य सूची में दिए गए विषय पर संघ संसद विधायकी करना चाहती है, तो यदि राज्यसभा दो-तिहाई वोट से यह प्रस्ताव पारित करती है कि ऐसा विधायन राष्ट्रीय हित में आवश्यक है।

- अतः भारतीय संविधान, अमेरिका के संविधान के विपरीत, दोहरी नागरिकता, सार्वजनिक सेवाओं या न्यायपालिका के विभाजन के लिए प्रावधान नहीं करता है।

- इसी प्रकार, भारत में राज्य संघ से अलग होने का अधिकार नहीं रखते हैं और न ही उन्हें राज्य परिषद (राज्यसभा) में समान प्रतिनिधित्व का अधिकार है।

- हमारे संविधान की एक और एकात्मक विशेषता यह है कि यह संघ संसद को मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने या मौजूदा राज्यों से नए राज्यों को बनाने का अधिकार देता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण भारतीय संविधान को संघीय रूप में लेकिन एकात्मक भावना में कहा जाता है।

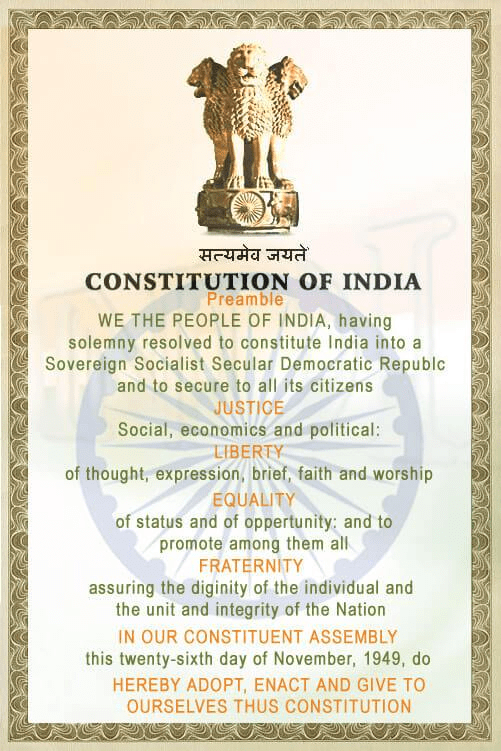

संविधान की प्रस्तावना

- संविधान की प्रस्तावना मुख्य उद्देश्यों को प्रस्तुत करती है जिन्हें संविधान सभा हासिल करना चाहती थी।

- 'उद्देश्य प्रस्तावना', जिसे पंडित नेहरू ने प्रस्तावित किया और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, अंततः भारत के संविधान की प्रस्तावना बन गई।

- संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम, 1976 ने प्रस्तावना में 'साम्यवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े।

- प्रस्तावना न्यायालय में लागू नहीं की जा सकती, जैसे कि राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत, और इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता।

- यह राज्य के तीन अंगों को निश्चित और वास्तविक शक्ति (सामर्थ्य) प्रदान नहीं कर सकती, न ही संविधान की धाराओं के तहत उनके अधिकारों को सीमित कर सकती है।

- प्रस्तावना विशेष संविधान प्रावधानों को नहीं बदल सकती। यदि इनमें कोई विरोध है, तो बाद वाला प्रावधान लागू होगा। इसलिए, इसका भूमिका बहुत सीमित है।

प्रस्तावना के उद्देश्य

- प्रस्तावना घोषणा करती है कि यह भारत के लोग हैं जिन्होंने संविधान को स्वयं के लिए enacted, adopted, और दिया है। इस प्रकार, संप्रभुता अंततः लोगों के पास है।

- यह लोगों के आदर्शों और आकांक्षाओं की भी घोषणा करती है जिन्हें हासिल किया जाना चाहिए।

संप्रभु

- 'संप्रभु' शब्द इस बात पर जोर देता है कि भारत के बाहर कोई ऐसा प्राधिकरण नहीं है जिस पर देश किसी भी प्रकार से निर्भर हो।

साम्यवादी

- 'साम्यवादी' शब्द का अर्थ है लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से समाज के साम्यवादी प्रारूप को प्राप्त करना।

धर्मनिरपेक्ष

- भारत का 'धर्मनिरपेक्ष राज्य' का अर्थ यह नहीं है कि भारत गैर-धार्मिक या अविश्वासी है, बल्कि इसका मतलब है कि राज्य स्वयं धार्मिक नहीं है और प्राचीन भारतीय सिद्धांत 'सर्व धर्म समभाव' का पालन करता है।

- यह भी मतलब है कि राज्य नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।

क्या यह संविधान का हिस्सा है?

- उच्चतम न्यायालय ने केसवानंद भारती बनाम राज्य केरल (1971) मामले में अपने पिछले निर्णय (बेरूबारी मामले) को रद्द कर दिया और स्पष्ट किया कि यह संविधान का हिस्सा है और संसद की संशोधन शक्ति के अधीन है जैसे संविधान के अन्य प्रावधान, बशर्ते प्रस्तावना में पाए जाने वाले संविधान की मूल संरचना को नष्ट न किया जाए। हालाँकि, यह संविधान का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।

- हाल के S.R. बॉम्मई मामले, 1993 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में तीन भाजपा सरकारों के निष्कासन के संबंध में, न्यायमूर्ति रामास्वामी ने कहा, "संविधान की प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है। एक लोकतान्त्रिक सरकार, संघीय संरचना, राष्ट्र की एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, साम्यवाद, सामाजिक न्याय, और न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की मूल विशेषताएँ हैं।"

- यह प्रश्न उठता है कि जब यह एक मूल विशेषता है तो प्रस्तावना को क्यों संशोधित किया गया। 42वें संशोधन द्वारा, प्रस्तावना को 'साम्यवादी', 'धर्मनिरपेक्ष', और 'अखंडता' को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया क्योंकि यह समझा गया कि ये संशोधन स्पष्ट और गुणात्मक हैं। ये पहले से ही प्रस्तावना में निहित थे।

लोकतंत्र

- 'लोकतांत्रिक' शब्द का अर्थ है कि शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं, और केवल उनके पास सरकार चलाने का अधिकार होता है।

गणराज्य

- 'गणराज्य' का अर्थ है कि भारत में कोई वंशानुगत शासक नहीं है और राज्य के सभी प्राधिकरण सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुने जाते हैं।

प्रस्तावना में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होने वाले उद्देश्य हैं

न्याय: सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक

- न्याय के संबंध में एक बात स्पष्ट है कि भारतीय संविधान राजनीतिक न्याय को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में देखता है, जिससे राज्य की प्रकृति अधिक से अधिक कल्याणकारी हो सके।

- भारत में राजनीतिक न्याय का आश्वासन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा किया गया है, बिना किसी प्रकार की योग्यता के।

- जबकि सामाजिक न्याय किसी भी प्रकार के सम्मान के शीर्षक (अनुच्छेद 18) और अछूतता (अनुच्छेद 17) को समाप्त करके सुनिश्चित किया गया है, आर्थिक न्याय मुख्य रूप से निर्देशात्मक सिद्धांतों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है।

स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, और पूजा की

- स्वतंत्रता एक स्वतंत्र समाज का एक अनिवार्य गुण है जो व्यक्ति की बौद्धिक, मानसिक, और आध्यात्मिक क्षमताओं के पूर्ण विकास में सहायता करता है।

- भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के तहत व्यक्तियों को छह लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का आश्वासन देता है और अनुच्छेद 25-28 के तहत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है।

समानता: स्थिति, अवसर की

- स्वतंत्रता के फल तब तक पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो सकते जब तक स्थिति और अवसर में समानता न हो।

- हमारा संविधान राज्य द्वारा केवल धर्म, जाति, लिंग, या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को अवैध बनाता है (अनुच्छेद 15), सार्वजनिक स्थानों को सभी के लिए खोलने, अछूतता को समाप्त करने (अनुच्छेद 17) और सम्मान के शीर्षकों को समाप्त करने (अनुच्छेद 18) के माध्यम से।

- हालांकि, समाज के पहले से उपेक्षित वर्गों को राष्ट्रीय धारा में लाने के लिए, संसद ने अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs), और अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के लिए कुछ कानून पारित किए हैं (सुरक्षात्मक भेदभाव)।

भाईचारा

- संविधान में अंकित भाईचारा का अर्थ है लोगों के सभी वर्गों के बीच भाईचारे की भावना का प्रचलन। इसे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाकर, सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से मौलिक और अन्य अधिकार प्रदान करके, और उनके हितों की रक्षा करके प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि, भाईचारा एक विकसित प्रक्रिया है और 42वें संशोधन द्वारा 'एकता' शब्द जोड़ा गया, जिससे इसका अर्थ व्यापक हो गया।

- KM मुंशी ने इसे 'राजनीतिक कुंडली' कहा। अर्नेस्ट बार्कर इसे 'संविधान की कुंजी' कहते हैं। ठाकुरदास भार्गव ने इसे 'संविधान की आत्मा' के रूप में मान्यता दी।

- सामाजिकता के पैटर्न को भारतीय राज्य के लक्ष्य के रूप में कांग्रेस द्वारा 1955 में अवाड़ी सत्र में अपनाया गया।

संविधान

भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ (प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थीं) शामिल हैं, जो निम्नलिखित हैं:

संविधान के भाग

- भाग I - संघ और इसकी क्षेत्रीयता

- भाग II - नागरिकता.

- भाग III - मूलभूत अधिकार.

- भाग IV - निर्देशात्मक सिद्धांत और मूलभूत कर्तव्य.

- भाग V - संघ.

- भाग VI - राज्य.

- भाग VII - पहले अनुसूची के B भाग में राज्य.

- भाग VIII - संघ क्षेत्र.

- भाग IX - पंचायत प्रणाली और नगरपालिका.

- भाग X - अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र.

- भाग XI - संघ और राज्यों के बीच संबंध.

- भाग XII - वित्त, संपत्ति, अनुबंध, और मुकदमे

- भाग XIII - व्यापार और वाणिज्य भारत के क्षेत्र में

- भाग XIV - संघ, राज्यों, और आयोगों के तहत सेवाएं

- भाग XV - चुनाव

- भाग XVI - कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान.

- भाग XVII - भाषाएँ

- भाग XVIII - आपातकालीन प्रावधान

- भाग XIX - विविध

- भाग XX - संविधान का संशोधन

- भाग XXI - अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान

- भाग XXII - संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ की तिथि, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, और निरसन.

भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुसूचियाँ संविधान में संशोधन द्वारा जोड़ी जा सकती हैं।

- राज्य और संघ क्षेत्र;

- उच्चस्तरीय अधिकारियों के लिए वेतन;

- विभिन्न प्रकार के शपथ से संबंधित;

- राज्य या संघ क्षेत्र के अनुसार राज्यसभा (राज्य परिषद - संसद का उच्च सदन) में सीटों की संख्या का आवंटन;

- अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान;

- असम, मेघालय, त्रिपुरा, और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान;

- तीन प्रकार की सूचियों से संबंधित: संघ (केंद्रीय सरकार), राज्य, और समवर्ती (दोहरी) सूचियाँ;

- संविधान के तहत मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाएँ (इस अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं; अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है)।

- अनुच्छेद 31B- न्यायालय की समीक्षा से बाहर की वैधता (भूमि और काश्त सुधार; सिक्किम का भारत से संबंध)। इसे 1951 में 1रा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। यह संविधान की सबसे बड़ी अनुसूची है।

- संसद के सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के लिए एंटी-डिफेक्शन प्रावधान (1985 में 52वे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया)।

- यह पंचायतों (ग्रामीण विकास) के कार्यों से संबंधित है; 1992 में 73रे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।

- यह नगरपालिकाओं (शहरी योजना) के कार्यों से संबंधित है; 1992 में संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।

|

128 videos|631 docs|260 tests

|

FAQs on भारतीय संविधान का विकास - UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity)

| 1. भारतीय संविधान का निर्माण कब और कैसे हुआ? |  |

| 2. भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या हैं? |  |

| 3. संविधान सभा में कितने सदस्य थे और इनका चुनाव कैसे हुआ? |  |

| 4. भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? |  |

| 5. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है? |  |