लक्ष्मीकांत सारांश: मौलिक कर्तव्य | UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity) PDF Download

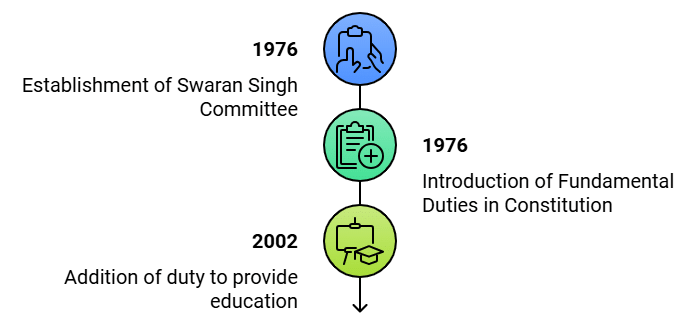

मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकार शामिल थे, न कि मौलिक कर्तव्य। संविधान के निर्माता ने प्रारंभ में नागरिकों के कर्तव्यों को शामिल करना अनावश्यक समझा, लेकिन राज्य के कर्तव्यों को राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में शामिल किया। 1976 में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और 2002 में एक और जोड़ा गया।

भारत में मौलिक कर्तव्य

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित था। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, जबकि जापानी संविधान एक अपवाद है, जिसमें कर्तव्यों की सूची है। समाजवादी देशों, जैसे पूर्व सोवियत संघ, ने नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को महत्वपूर्ण माना, यह कहते हुए कि अधिकारों का उपयोग करना कर्तव्यों और दायित्वों के पालन से अलग नहीं है।

मौलिक कर्तव्यों का विकास

- स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें

- संसद को कर्तव्यों का पालन न करने या इनका अवलोकन न करने पर दंड या सजा निर्धारित करने की अनुमति देना।

- यह कहना कि ऐसे दंड या सजाएँ impose करने वाले किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने या संविधान के किसी अन्य प्रावधान के साथ टकराने के आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

- करों का भुगतान करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्दिष्ट करना।

1976 में, कांग्रेस पार्टी ने मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की, यह आंतरिक आपातकाल (1975-1977) के कारण हुआ। समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय जोड़ने की सिफारिश की, यह जोर देते हुए कि नागरिकों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों दोनों के बारे में जागरूक होना चाहिए।

कांग्रेस सरकार ने इन सुझावों को स्वीकार किया और 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को पेश किया। इस संशोधन ने संविधान में एक नया भाग, भाग IVA, बनाया, जिसमें केवल एक अनुच्छेद था, जो अनुच्छेद 51A कहलाता है। पहली बार, इस अनुच्छेद ने नागरिकों के लिए दस मौलिक कर्तव्यों का एक कोड निर्धारित किया। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल न करने की ऐतिहासिक चूक को स्वीकार किया और कहा कि वे इसे सुधार रहे हैं।

स्वर्ण सिंह समिति ने आठ मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) में अंततः दस मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। उल्लेखनीय है कि समिति की कुछ सिफारिशें कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनाई नहीं गईं और इसलिए संविधान में शामिल नहीं की गईं। इनमें शामिल थे:

- मौलिक कर्तव्यों की सूची (अनुच्छेद 51A)

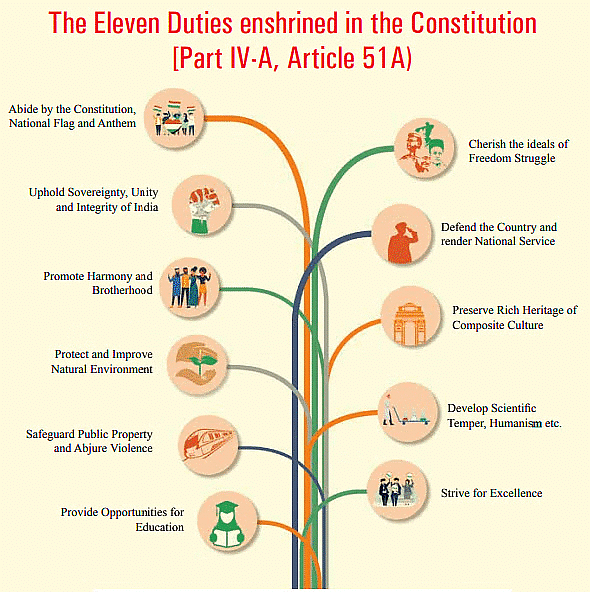

- संविधान का पालन करना, इसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज, और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना।

- उन महान आदर्शों को संजोना और उनके अनुसार चलना जो स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करते हैं।

- भारत की संप्रभुता, एकता, और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना।

- देश की रक्षा करना और जब भी बुलाया जाए, राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना।

- सभी लोगों के बीच भाईचारे और समानता की भावना को बढ़ावा देना, धार्मिक, भाषाई, और क्षेत्रीय विविधताओं को पार करते हुए।

- महिलाओं की गरिमा के खिलाफ अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना।

- देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत का मूल्यांकन करना और उसे संरक्षित करना।

- प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें वन, झीलें, नदियाँ, और वन्यजीव शामिल हैं, की रक्षा और सुधार करना।

- जीवों के प्रति सहानुभूति रखना।

- वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, और जिज्ञासा एवं सुधार की भावना विकसित करना।

- सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना।

- व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की प्रयासों और उपलब्धियों की ओर बढ़ सके।

- 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, छह से चौदह वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना।

अनुच्छेद 51A के अनुसार, भारत के हर नागरिक का कर्तव्य होगा:

- मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएँ

- ये नैतिक और नागरिक कर्तव्यों दोनों को शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को रखना एक नैतिक दायित्व है, जबकि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना एक नागरिक कर्तव्य है।

- मौलिक कर्तव्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्मों, और प्रथाओं में निहित मूल्यों को दर्शाते हैं।

- कुछ मौलिक अधिकारों के विपरीत, जो सभी पर लागू होते हैं, मौलिक कर्तव्य विशेष रूप से नागरिकों के लिए हैं और विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होते।

- निर्देशात्मक सिद्धांतों की तरह, मौलिक कर्तवे गैर-न्यायिक होते हैं। न्यायालय इन्हें सीधे लागू नहीं कर सकते, और उल्लंघन के लिए कोई कानूनी दंड नहीं है। हालाँकि, संसद इन्हें उपयुक्त कानून के माध्यम से लागू करने की स्वतंत्रता रखती है।

मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- मौलिक कर्तव्यों की आलोचना

- कर्तव्यों की सूची अधूरी है, जैसे मतदान, कर भुगतान, और परिवार नियोजन जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ छूट गई हैं।

- कुछ कर्तव्य अस्पष्ट हैं और सामान्य व्यक्ति के लिए समझना कठिन हैं। जैसे 'महान आदर्श', 'संयुक्त संस्कृति', और 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण' जैसे वाक्यांशों की विभिन्न व्याख्याएँ हो सकती हैं।

- आलोचक इन कर्तव्यों को नैतिक सिद्धांतों के एक सेट के रूप में देखते हैं क्योंकि ये गैर-न्यायिक हैं।

- आलोचकों का तर्क है कि इन कर्तव्यों को संविधान में शामिल करना अनावश्यक था, क्योंकि लोग स्वाभाविक रूप से इन्हें बिना संविधान के भी निभाएंगे।

- आलोचकों का मानना है कि भाग IVA में मौलिक कर्तव्यों को रखना उनकी महत्वता को कम करता है। वे सुझाव देते हैं कि इन्हें भाग III के बाद जोड़ा जाए ताकि ये मौलिक अधिकारों के साथ संगत हो सकें।

आलोचकों ने संविधान के भाग IVA में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के बारे में कई चिंताएँ उठाई हैं:

- मौलिक कर्तव्यों का महत्व

- जिम्मेदारियों की याद दिलाना: ये नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं।

- देशद्रोही गतिविधियों के प्रति चेतावनी: यह झंडा जलाने जैसी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं।

- प्रेरणा और अनुशासन: नागरिकों को राष्ट्रीय लक्ष्यों में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए अनुशासन और प्रतिबद्धता को प्रेरित करते हैं।

- कानूनी महत्व: कानूनों की संविधानिकता निर्धारित करने में अदालतों की मदद करते हैं, जैसे कि मोहन कुमार सिंगहनिया (1991) और रामलीला मैदान घटना (2012) के मामलों में।

- कानून द्वारा लागू करने की क्षमता: संसद अनुपालन न होने पर दंड लगाने की शक्ति रखती है।

आलोचनाओं के बावजूद, मौलिक कर्तव्यों का महत्व निम्नलिखित कारणों से है:

मौलिक कर्तव्य चार्ट

नेताओं जैसे आर. गोखले और इंदिरा गांधी ने इन्हें शामिल करने का औचित्य बताया, गांधी ने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच लोकतांत्रिक संतुलन पर जोर दिया। प्रारंभिक विरोध के बावजूद, जनता सरकार ने इन्हें निरस्त नहीं किया, जो उनकी आवश्यकता पर सहमति दर्शाता है। 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया।

- वर्मा समिति के अवलोकन

- राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम (1971) संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, और राष्ट्रीय गान के प्रति अपमान को रोकता है।

- आपसी बैर को बढ़ावा देने वाले कार्यों के लिए आपराधिक कानून दंडित करते हैं।

- नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम (1955) जाति और धर्म से संबंधित अपराधों का समाधान करता है।

- भारतीय दंड संहिता (IPC) राष्ट्रीय एकीकरण के प्रति हानिकारक अभिव्यक्तियों को दंडनीय अपराध मानती है।

- गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (1967) एक साम्प्रदायिक संगठन को अवैध संघ के रूप में घोषित करने की अनुमति देता है।

- प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) भ्रष्ट प्रथाओं के लिए संसद या राज्य विधायिका के सदस्यों को अयोग्य ठहराता है।

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (1972) दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के व्यापार को रोकता है।

- वन (संरक्षण) अधिनियम (1980) अव्यवस्थित वनों की कटाई और वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने से रोकता है।

1999 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों पर वर्मा समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानूनी प्रावधानों को उजागर किया। इनमें शामिल हैं:

भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का सिद्धांत पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित था। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन जापानी संविधान एक अपवाद है, जिसमें कर्तव्यों की एक सूची है।

1976 में, कांग्रेस पार्टी ने मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की, जो आंतरिक आपातकाल (1975-1977) के कारण प्रेरित हुई।

कांग्रेस सरकार ने इन सुझावों को स्वीकार किया और 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पेश किया। इस संशोधन ने संविधान में एक नया भाग, भाग IVA, बनाया, जिसमें केवल एक अनुच्छेद था, अर्थात् अनुच्छेद 51A। इस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए दस मौलिक कर्तव्यों का एक कोड पहली बार निर्धारित किया गया।

अनुच्छेद 51A के अनुसार, यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा:

आर. गोखले और इंदिरा गांधी जैसे नेताओं ने इनके समावेश का औचित्य प्रस्तुत किया, गांधी ने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच लोकतांत्रिक संतुलन पर जोर दिया। प्रारंभिक विरोध के बावजूद, जनता सरकार ने इन्हें निरस्त नहीं किया, जो उनकी आवश्यकता पर सहमति को दर्शाता है।

|

161 videos|631 docs|260 tests

|