NCERT सारांश: भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार - 2 | UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity) PDF Download

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

हमारे अनुसार, हर व्यक्ति को अपने पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की एक विशेषता माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ऐसे शासक और सम्राट थे जिन्होंने अपने देशों के निवासियों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। जो लोग शासक के धर्म से भिन्न धर्म का पालन करते थे, उन्हें या तो सताया जाता था या शासक के आधिकारिक धर्म में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया जाता था। इसलिए, लोकतंत्र ने हमेशा अपने मूल सिद्धांतों में से एक के रूप में धर्म के अधिकार का पालन करने की स्वतंत्रता को शामिल किया है।

- विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता

भारत में, हर व्यक्ति को धर्म चुनने और उस धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता में आत्मा की स्वतंत्रता भी शामिल है। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या किसी धर्म का पालन न करने का भी विकल्प रख सकता है। धर्म की स्वतंत्रता में किसी भी धर्म का प्रचार, पालन और प्रसार करने की स्वतंत्रता शामिल है। - हालांकि, धर्म की स्वतंत्रता कुछ सीमाओं के अधीन है। सरकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए धर्म की स्वतंत्रता के अभ्यास पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसका अर्थ है कि धर्म की स्वतंत्रता एक असीमित अधिकार नहीं है। सरकार कुछ सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण: अतीत में, सरकार ने सती, बहुविवाह या मानव बलिदान जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने के कदम उठाए हैं। ऐसे प्रतिबंधों का धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप के नाम पर विरोध नहीं किया जा सकता।

- धर्म की स्वतंत्रता पर अधिकारों की सीमाएँ हमेशा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों और सरकार के बीच तनाव उत्पन्न करती हैं। जब सरकार किसी धार्मिक समूह की कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की कोशिश करती है, तो उस धर्म के लोग इसे अपने धर्म में हस्तक्षेप मानते हैं।

- धर्म की स्वतंत्रता एक और कारण से राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान ने अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार सुनिश्चित किया है। इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करने का अधिकार भी शामिल है।

- हालांकि, कुछ लोग हाल की धर्मांतरणों पर यह कहते हुए आपत्ति करते हैं कि ये धमकी या प्रलोभन पर आधारित हैं। संविधान बलात्कारी धर्मांतरण की अनुमति नहीं देता। यह केवल हमें अपने धर्म के बारे में जानकारी फैलाने और इस प्रकार दूसरों को आकर्षित करने का अधिकार देता है।

सभी धर्मों की समानता

एक ऐसे देश के रूप में जो कई धर्मों का घर है, यह आवश्यक है कि सरकार विभिन्न धर्मों के प्रति समान व्यवहार करे। नकारात्मक रूप से, इसका अर्थ है कि सरकार किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता नहीं देगी। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। हमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश या किसी अन्य सार्वजनिक अधिकारी बनने के लिए किसी विशेष धर्म से संबंधित होने की आवश्यकता नहीं है।

- हमने यह भी देखा है कि समानता के अधिकार के तहत, यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकार रोजगार देने में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। राज्य द्वारा चलाए जाने वाले संस्थान किसी धर्म का प्रचार नहीं करेंगे और न ही धार्मिक शिक्षा देंगे, न ही किसी धर्म के व्यक्तियों को प्राथमिकता देंगे। इन प्रावधानों का उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना और पोषित करना है।

संस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं, तो विविधता की छवि हमारे मन में आती है। भारत एक एकरूप समाज नहीं है। हम एक ऐसा समाज हैं जिसमें व्यापक विविधता है। ऐसी विविधता से भरे समाज में, कुछ सामाजिक वर्ग ऐसे होंगे जो कुछ अन्य समूहों की तुलना में संख्या में छोटे हैं।

- हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारी ताकत है। इसलिए, एक मूलभूत अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। यह अल्पसंख्यक स्थिति केवल धर्म पर निर्भर नहीं करती। भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यक भी इस प्रावधान में शामिल हैं।

- अल्पसंख्यक वे समूह होते हैं जिनकी एक सामान्य भाषा या धर्म होता है और किसी विशेष क्षेत्र में या पूरे देश में, वे कुछ अन्य सामाजिक वर्गों द्वारा संख्या में कम होते हैं। ऐसे समुदायों की अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि होती है, और उन्हें इन्हें सुरक्षित रखने और विकसित करने का अधिकार है।

- सभी अल्पसंख्यक, धार्मिक या भाषाई, अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करके, वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। सरकार शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करते समय किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगी, चाहे वह अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंधन में हो।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

आप सहमत होंगे कि हमारे संविधान में मूलभूत अधिकारों की एक बहुत प्रभावशाली सूची है। लेकिन केवल अधिकारों की सूची बनाना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिसके द्वारा इनका व्यावहारिक रूप से एहसास किया जा सके और इन अधिकारों पर किसी भी हमले के खिलाफ रक्षा की जा सके।

- नागरिकों के मौलिक कर्तव्य

1976 में, संविधान का 42वां संशोधन पारित किया गया। अन्य बातों के अलावा, इस संशोधन ने नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची जोड़ी। कुल मिलाकर, दस कर्तव्यों को enumerate किया गया था। हालांकि, संविधान इन कर्तव्यों को लागू करने के बारे में कुछ नहीं कहता। - नागरिकों के रूप में, हमें संविधान का पालन करना चाहिए, अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए, और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए।

- हालांकि, यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा संविधान अधिकारों के आनंद को कर्तव्यों के पालन के अधीन या शर्तित नहीं करता। इस संदर्भ में, मौलिक कर्तव्यों का समावेश हमारे मौलिक अधिकारों की स्थिति को नहीं बदलता।

- संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके माध्यम से यह हासिल किया जाना है। डॉ. अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को 'संविधान का हृदय और आत्मा' माना। यह इसलिए है क्योंकि यह अधिकार नागरिक को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है ताकि उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उन्हें बहाल किया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सरकार को आदेश और निर्देश जारी कर सकते हैं।

न्यायालय विभिन्न विशेष आदेश जारी कर सकते हैं जिन्हें रिट कहा जाता है:

- हैबियस कॉर्पस: हैबियस कॉर्पस का रिट का अर्थ है कि न्यायालय आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। यदि गिरफ्तारी का तरीका या आधार कानूनसम्मत या संतोषजनक नहीं है, तो यह गिरफ्तार व्यक्ति को मुक्त करने का भी आदेश दे सकता है।

- मैंडमस: यह रिट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय पाता है कि एक विशेष पदाधिकारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस प्रकार एक व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है।

- प्रोहिबिशन: यह रिट उच्च न्यायालय (उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय) द्वारा तब जारी किया जाता है जब एक निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया है।

- को वॉरंटो: यदि न्यायालय पाता है कि एक व्यक्ति ऐसा कार्यालय धारण कर रहा है लेकिन उस कार्यालय को धारण करने का अधिकार नहीं है, तो वह को वॉरंटो का रिट जारी करता है और उस व्यक्ति को कार्यालयधारक के रूप में कार्य करने से रोकता है।

- सर्टियोरारी: इस रिट के तहत, न्यायालय किसी निचली अदालत या अन्य प्राधिकरण को आदेश देता है कि वह उसके सामने लंबित मामले को उच्च प्राधिकरण या न्यायालय के पास स्थानांतरित करे।

न्यायपालिका के अलावा, अधिकारों की सुरक्षा के लिए बाद के वर्षों में कई अन्य तंत्र बनाए गए हैं। आप ने अल्पसंख्यकों पर राष्ट्रीय आयोग, महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जातियों पर राष्ट्रीय आयोग आदि के बारे में सुना होगा। ये संस्थाएँ महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलितों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मौलिक और अन्य प्रकार के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा स्थापित किया गया है।

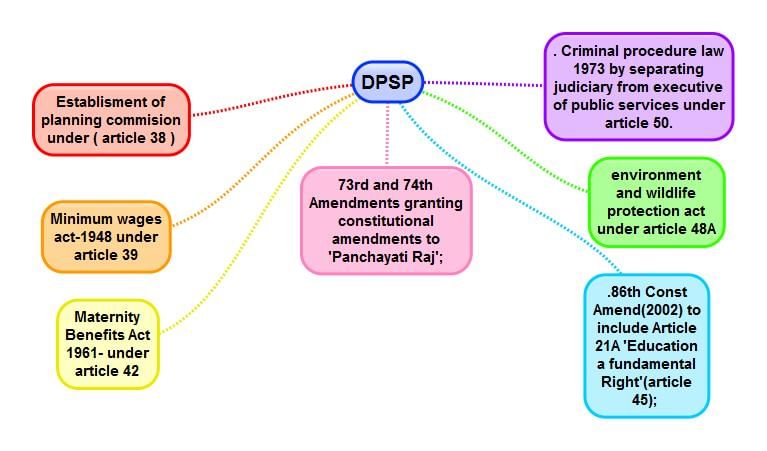

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

हमारे संविधान के निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत कई चुनौतियों का सामना करने जा रहा है। इनमें सबसे प्रमुख चुनौती सभी नागरिकों की समानता और कल्याण लाना था। उन्होंने यह भी सोचा कि इन समस्याओं को संभालने के लिए कुछ नीति दिशाएँ आवश्यक हैं। इसी समय, संविधान नहीं चाहता था कि भविष्य की सरकारें कुछ नीति निर्णयों के प्रति बाध्य हों। इसलिए, कुछ दिशानिर्देश संविधान में शामिल किए गए लेकिन उन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया गया: इसका अर्थ है कि यदि सरकार किसी विशेष दिशानिर्देश को लागू नहीं करती है, तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते और न्यायालय से यह नहीं कह सकते कि सरकार उस नीति को लागू करे। इस प्रकार, ये दिशानिर्देश संविधान के उन भागों में 'गैर-न्यायालयीय' हैं जिन्हें न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं किया जा सकता।

- जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया, वे सोचते थे कि इन दिशानिर्देशों के पीछे नैतिक बल सुनिश्चित करेगा कि सरकार उन्हें गंभीरता से लेगी। इसके अलावा, उन्होंने उम्मीद की कि लोग भी सरकार को इन निर्देशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे। इसलिए, संविधान में नीति दिशाओं की एक अलग सूची शामिल की गई है। इन दिशानिर्देशों की सूची को राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

- लक्ष्य

लोगों की भलाई: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।

जीवन स्तर को बढ़ाना: संसाधनों का उचित वितरण।

अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। - नीतियाँ

समान नागरिक संहिता, शराब के सेवन पर प्रतिबंध।

कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना।

उपयोगी पशुओं की हत्या की रोकथाम।

गाँव पंचायतों को बढ़ावा देना। - गैर-न्यायालयीय अधिकार

पर्याप्त आजीविका, समान कार्य के लिए समान वेतन (पुरुषों और महिलाओं के लिए)

आर्थिक शोषण के खिलाफ अधिकार, कार्य का अधिकार।

बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। - राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत क्या शामिल करते हैं?

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत अध्याय में मुख्य रूप से तीन बातें सूचीबद्ध हैं: (i) लक्ष्य और उद्देश्य जो हमें एक समाज के रूप में अपनाने चाहिए। (ii) कुछ अधिकार जो व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों के अलावा प्राप्त करने चाहिए। (iii) कुछ नीतियाँ जो सरकार को अपनानी चाहिए।

आप हमारे संविधान के निर्माताओं के दृष्टिकोण का कुछ विचार प्राप्त कर सकते हैं जब आप नीचे दिखाए गए कुछ राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत देखते हैं: समय-समय पर सरकारों ने राज्य नीति के कुछ निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने की कोशिश की। उन्होंने कई जमींदारी उन्मूलन विधेयक पारित किए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कई फैक्ट्री कानून बनाए, न्यूनतम वेतन निर्धारित किया, कुटीर और छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए प्रावधान किए। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए किए गए ऐसे प्रयासों में शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायत राज संस्थाओं का गठन, रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत कार्य का आंशिक अधिकार और मध्याह्न भोजन योजना आदि शामिल हैं।

मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंध

मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। मौलिक अधिकार सरकार को कुछ चीजें करने से रोकते हैं जबकि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत सरकार को कुछ चीजें करने के लिए प्रेरित करते हैं। मौलिक अधिकार मुख्य रूप से व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं जबकि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत समाज के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करते हैं।

- हालांकि, कभी-कभी, जब सरकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का इरादा रखती है, तो यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष में आ सकती है।

- हालांकि, समाज की जरूरतों को व्यक्तिगत हितों से अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए, सरकार ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया। इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई हुई।

- कार्यपालिका और न्यायपालिका ने विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए। सरकार ने दावा किया कि अधिकारों को राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए सीमित किया जा सकता है। यह तर्क मानता था कि अधिकार लोगों के कल्याण के लिए बाधा थे। दूसरी ओर, न्यायालय ने यह दृष्टिकोण रखा कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पवित्र हैं कि उन्हें राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के उद्देश्यों के लिए भी सीमित नहीं किया जा सकता।

स्वामित्व का अधिकार

अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच संबंध के बारे में विवाद के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था: संविधान में, मूल रूप से, 'अर्जित, धारण और बनाए रखने' का मौलिक अधिकार था। लेकिन संविधान ने स्पष्ट किया कि संपत्ति को सार्वजनिक कल्याण के लिए सरकार द्वारा लिया जा सकता है। 1950 से, सरकार ने कई कानून बनाए जो इस संपत्ति के अधिकार को सीमित करते हैं। यह अधिकार अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच लंबे बहस का केंद्र था।

- अंततः, 1973 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संपत्ति का अधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है और इसलिए, संसद के पास इस अधिकार को संशोधन के द्वारा सीमित करने का अधिकार है। 1978 में, संविधान के 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया और इसे अनुच्छेद 300 ए के तहत एक साधारण कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया।

- इसने एक और जटिल बहस को जन्म दिया। यह संविधान के संशोधन से संबंधित था। सरकार कह रही थी कि संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। न्यायालय कह रहा था कि संसद ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। इस विवाद का समाधान सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले के एक महत्वपूर्ण निर्णय द्वारा किया गया। इस मामले में, न्यायालय ने कहा कि संविधान की कुछ मूल विशेषताएँ हैं और इन्हें संसद द्वारा नहीं बदला जा सकता।

निष्कर्ष

ज्योतिराव फुले (1827-1890), महाराष्ट्र के एक कट्टर सामाजिक सुधारक, के लेखन में हमें यह विचार मिलता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों शामिल हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, अधिकारों का यह विचार और भी अधिक स्पष्ट और संवैधानिक अधिकारों में विस्तारित हुआ। हमारा संविधान इस लंबे परंपरा को दर्शाता है और मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करता है। 1950 के बाद से, न्यायपालिका अधिकारों की एक महत्वपूर्ण संरक्षक के रूप में कार्य कर रही है। न्यायिक व्याख्याओं ने कई दृष्टिकोणों में अधिकारों के दायरे को विस्तारित किया है। हमारे देश की सरकार और प्रशासन इस समग्र ढांचे के भीतर कार्य करते हैं। अधिकारों ने सरकार के कार्यों पर सीमाएं लगाई हैं और देश के लोकतांत्रिक शासन को सुनिश्चित किया है।

- हमारे अनुसार, हर किसी को अपनी पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार है। यह स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्षण मानी जाती है।

ऐतिहासिक रूप से, विभिन्न हिस्सों में ऐसे शासक और सम्राट थे जिन्होंने अपने देशों के निवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। शासक के धर्म से भिन्न धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों को या तो प्रताड़ित किया जाता था या उन्हें शासक के आधिकारिक धर्म में धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। इसलिए, लोकतंत्र ने हमेशा ‘अपने पसंद के धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता को अपने मूल सिद्धान्तों में शामिल किया है’।

- भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई धर्मों का निवास है, इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार विभिन्न धर्मों के प्रति समान व्यवहार सुनिश्चित करे। नकारात्मक रूप से, इसका मतलब है कि सरकार किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करेगी। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश या किसी अन्य सार्वजनिक अधिकारी बनने के लिए हमें किसी विशेष धर्म से संबंधित होने की आवश्यकता नहीं है।

- हमने यह भी देखा है कि समानता के अधिकार के तहत, यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकार रोजगार देने में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। राज्य द्वारा संचालित संस्थाएँ किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करेंगी और न ही धार्मिक शिक्षा देंगी, न ही किसी धर्म के व्यक्तियों को प्राथमिकता देंगी। इन प्रावधानों का उद्देश्य धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना और पोषित करना है।

➢ नागरिकों के मौलिक कर्तव्य

➢ नागरिकों के मौलिक कर्तव्य

- 1976 में, संविधान में 42वें संशोधन को पारित किया गया। इस संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची शामिल की गई। कुल मिलाकर, दस कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। हालांकि, संविधान इन कर्तव्यों को लागू करने के बारे में कुछ नहीं कहता।

- नागरिकों के रूप में, हमें संविधान का पालन करना चाहिए, अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देना चाहिए, और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए।

- हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारा संविधान अधिकारों के आनंद को कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भर या शर्तित नहीं करता। इस अर्थ में, मौलिक कर्तव्यों का समावेश हमारे मौलिक अधिकारों की स्थिति को नहीं बदलता।

➢ अदालतें विभिन्न विशेष आदेश जारी कर सकती हैं जिन्हें व्रिट कहते हैं

➢ अदालतें विभिन्न विशेष आदेश जारी कर सकती हैं जिन्हें व्रिट कहते हैं

(c) निषेध: यह व्रिट उच्च न्यायालय (उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय) द्वारा जारी किया जाता है जब एक निचली अदालत ने किसी मामले को अपनी न्यायिक सीमा से बाहर मान लिया है।

- हमारे संविधान के निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इनमें से सबसे प्रमुख चुनौती सभी नागरिकों के लिए समानता और कल्याण लाना था।

- उन्होंने यह भी सोचा कि इन समस्याओं को संभालने के लिए कुछ नीतिगत दिशा की आवश्यकता है। साथ ही, संविधान भविष्य की सरकारों को कुछ नीतिगत निर्णयों से बाधित नहीं करना चाहता था। इसलिए, संविधान में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों को शामिल किया गया लेकिन उन्हें कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं बनाया गया: इसका मतलब है कि यदि कोई सरकार किसी विशेष मार्गदर्शिका को लागू नहीं करती है, तो हम अदालत में नहीं जा सकते और सरकार से उस नीति को लागू करने का निर्देश मांग सकते हैं।

- जनता का कल्याण: सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय।

- जीवन स्तर को उठाना: संसाधनों का समान वितरण।

- अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रचार।

- यह संभव है कि मौलिक अधिकारों और निर्देशात्मक सिद्धांतों को एक-दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाए। मौलिक अधिकार सरकार को कुछ करने से रोकते हैं जबकि निर्देशात्मक सिद्धांत सरकार को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। मौलिक अधिकार मुख्य रूप से व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं जबकि निर्देशात्मक सिद्धांत समग्र समाज के कल्याण को सुनिश्चित करते हैं।

- हालांकि, ध्यान रखते हुए कि सामाजिक आवश्यकताएँ व्यक्तिगत हितों से अधिक महत्वपूर्ण हैं, सरकार ने निर्देशात्मक सिद्धांतों को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया। इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई हुई।

- कार्यपालिका और न्यायपालिका ने अलग-अलग स्थितियाँ अपनाईं। सरकार ने दावा किया कि अधिकारों को निर्देशात्मक सिद्धांतों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सीमित किया जा सकता है। यह तर्क मानता था कि अधिकार जनता के कल्याण के लिए बाधा हैं।

- वहीं, अदालत का मानना था कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पवित्र हैं कि उन्हें निर्देशात्मक सिद्धांतों को लागू करने के उद्देश्यों के लिए भी सीमित नहीं किया जा सकता।

➢ संपत्ति का अधिकार

➢ संपत्ति का अधिकार

➢ निष्कर्ष

➢ निष्कर्ष

- ज्योतिराव फुले (1827-1890) के लेखन में, जो महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी सामाजिक सुधारक थे, हमें यह विचार मिलता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों शामिल हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, अधिकारों का यह विचार और भी परिष्कृत और संवैधानिक अधिकारों में विस्तारित हुआ। हमारा संविधान इस लंबे परंपरा को दर्शाता है और मौलिक अधिकारों को सूचीबद्ध करता है।

- 1950 से, न्यायपालिका अधिकारों की एक महत्वपूर्ण रक्षक के रूप में कार्य करती रही है। न्यायिक व्याख्याओं ने कई दृष्टिकोन से अधिकारों के दायरे को बढ़ाया है। हमारे देश की सरकार और प्रशासन इस समग्र ढांचे के भीतर कार्य करते हैं। अधिकार सरकार के कार्यों पर सीमाएँ लागू करते हैं और देश की लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करते हैं।

|

161 videos|631 docs|260 tests

|