लक्ष्मीकांत सारांश: राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत | UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity) PDF Download

भारतीय संविधान का भाग IV हमारे राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों (DPSP) से संबंधित है। इस भाग में शामिल प्रावधानों को कोई भी अदालत लागू नहीं कर सकती, लेकिन ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे।

निर्देशात्मक सिद्धांतों की विशेषताएँ

- परिभाषा: राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत कानून बनाते समय सरकार के लिए आदर्श होते हैं। ये विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक क्रियाओं को मार्गदर्शन करते हैं।

- दायरा: इस संदर्भ में "राज्य" में केंद्रीय और राज्य सरकारें, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य सार्वजनिक निकाय शामिल हैं (अनुच्छेद 36)।

- ऐतिहासिक संबंध: ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम में "निर्देशों के उपकरण" के समान हैं। डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने इन्हें विधायिका और कार्यपालिका के लिए निर्देश माना।

- व्यापक कार्यक्रम: इनमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को शामिल किया गया है। ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए लक्षित हैं, जो संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप हैं।

- कल्याणकारी राज्य: ये 'कल्याणकारी राज्य' बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि 'पुलिस राज्य' पर।

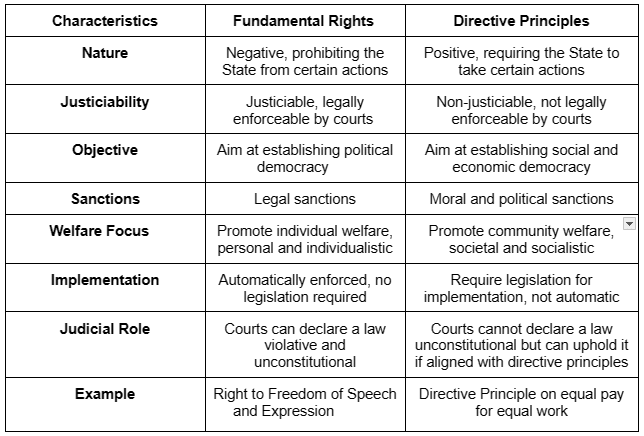

- गैर-न्यायिकता: इन्हें अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। सरकार को इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। फिर भी, अनुच्छेद 37 इनकी शासन में मूलभूत भूमिका पर जोर देता है।

- न्यायिक भूमिका: अदालतें इन्हें लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं, लेकिन कानूनों का मूल्यांकन करते समय इन्हें ध्यान में रख सकती हैं। यदि कोई कानून निर्देशात्मक सिद्धांतों के अनुरूप है, तो उसे संविधान की जांच के तहत 'युक्तिसंगत' माना जा सकता है (अनुच्छेद 14 या 19)।

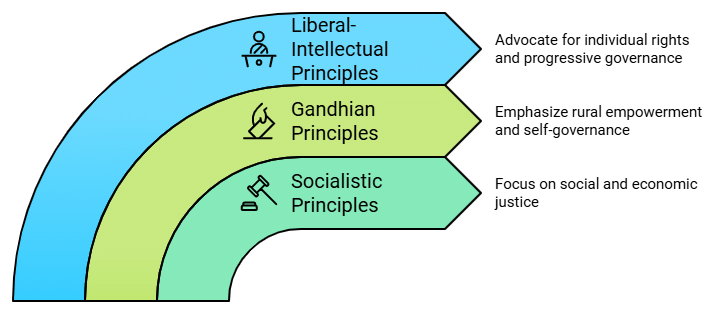

निर्देशात्मक सिद्धांतों का वर्गीकरण

संविधान में निर्देशात्मक सिद्धांतों की कोई वर्गीकरण नहीं है। हालाँकि, उनके विषय और दिशा के आधार पर, इन्हें तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्, समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक।

समाजवादी सिद्धांत

- समाजवादी सिद्धांत: लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य के लिए उद्देश्य। सामाजिक और आर्थिक न्याय पर ध्यान केंद्रित।

- अनुच्छेद 38: लोगों की भलाई को बढ़ावा देना, एक न्यायपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए प्रयास करना।

- अनुच्छेद 39: नागरिकों के लिए पर्याप्त आजीविका का अधिकार, संसाधनों का उचित वितरण और धन के संचय की रोकथाम सुनिश्चित करना।

- अनुच्छेद 39A: समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना।

- अनुच्छेद 41: काम, शिक्षा और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांग के दौरान सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करना।

- अनुच्छेद 42: न्यायपूर्ण और मानवतावादी कार्य परिस्थितियाँ और मातृत्व राहत प्रदान करना।

- अनुच्छेद 43: श्रमिकों के लिए जीविका की उचित मजदूरी, सम्मानजनक जीवन स्तर और सांस्कृतिक अवसरों को सुरक्षित करना।

- अनुच्छेद 43A: औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

- अनुच्छेद 47: सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, पोषण स्तर बढ़ाना और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना।

गांधीवादी सिद्धांत

- गांधीवादी सिद्धांत: गांधी के विचारों पर आधारित, जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उनकी दृष्टि को दर्शाते हैं।

- अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन, उन्हें आत्म-शासन के लिए सशक्त बनाना।

- अनुच्छेद 43: ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत या सहकारी रूप से।

- अनुच्छेद 43B: सहकारी societies के गठन को प्रोत्साहित करना, स्वैच्छिक भागीदारी, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन के साथ।

- अनुच्छेद 46: हाशिए पर पड़े समूहों (SCs, STs, और अन्य) के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाना।

- अनुच्छेद 47: हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाना।

- अनुच्छेद 48: गायों, बकरियों और अन्य उपयोगी पशुओं की हत्या पर रोक लगाना, उनके नस्लों को सुधारने का प्रयास।

उदार-बौद्धिक सिद्धांत

- उदार-बौद्धिक सिद्धांत: व्यक्तिगत अधिकारों और प्रगतिशील शासन पर जोर।

- अनुच्छेद 44: सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना।

- अनुच्छेद 45: बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, छह वर्ष की आयु तक।

- अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करना।

- अनुच्छेद 48A: पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा करना।

- अनुच्छेद 49: स्मारकों, स्थलों और कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण करना।

- अनुच्छेद 50: राज्य के सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना।

- अनुच्छेद 51: अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों का सम्मान करना, और अंतरराष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना।

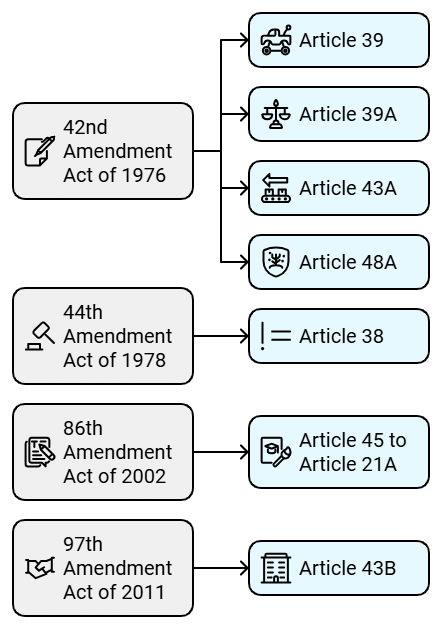

नए निर्देशात्मक सिद्धांत

- 42वां संशोधन अधिनियम (1976): मूल सूची में चार नए निर्देशात्मक सिद्धांत जोड़े गए।

- अनुच्छेद 39: स्वस्थ बच्चे के विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना।

- अनुच्छेद 39A: समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना।

- अनुच्छेद 43A: उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए कदम उठाना।

- अनुच्छेद 48A: पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना।

- 44वां संशोधन अधिनियम (1978): एक और निर्देशात्मक सिद्धांत जोड़ा गया।

- अनुच्छेद 38: राज्य को आय, स्थिति, सुविधाएँ और अवसरों में असमानताओं को कम करने की आवश्यकता।

- 86वां संशोधन अधिनियम (2002): अनुच्छेद 45 का विषय बदल दिया, जिससे प्राथमिक शिक्षा अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बन गया।

- राज्य को सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता।

- 97वां संशोधन अधिनियम (2011): सहकारी societies से संबंधित नया निर्देशात्मक सिद्धांत जोड़ा गया।

- अनुच्छेद 43B: राज्य को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण, और सहकारी societies के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता।

निर्देशात्मक सिद्धांतों की नीति के पीछे की स्वीकृति

- बी. एन. राव की सिफारिश: संविधान सलाहकार बी. एन. राव ने व्यक्तिगत अधिकारों को दो श्रेणियों में विभाजित करने का सुझाव दिया: न्यायिक और गैर-न्यायिक।

- मौलिक अधिकार (न्यायिक) भाग III में रखे गए, जबकि निर्देशात्मक सिद्धांत (गैर-न्यायिक) भाग IV में गए।

- निर्देशात्मक सिद्धांतों की प्रकृति: ये गैर-न्यायिक होते हैं, अर्थात् इन्हें अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

- संविधान (अनुच्छेद 37) इनकी शासन में मूलभूत भूमिका पर जोर देता है, जिससे राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन्हें लागू करे।

- नैतिक दायित्व और राजनीतिक बल: राज्य प्राधिकरण पर लागू करने के लिए एक नैतिक दायित्व लागू करता है।

- इनका असली बल राजनीतिक है, जो जनमत से प्रेरित है।

- नेताओं द्वारा महत्व पर जोर: नेताओं जैसे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने जोर दिया कि कोई जिम्मेदार सरकार निर्देशात्मक सिद्धांतों को हल्के में नहीं ले सकती।

- डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने कहा कि जो सरकार लोकप्रिय वोट पर निर्भर है, वह इन सिद्धांतों की अनदेखी नहीं कर सकती।

- गैर-लागू होने के कारण: व्यावहारिक कारणों से इन्हें गैर-न्यायिक और कानूनी रूप से लागू नहीं किया गया:

- अपर्याप्त वित्तीय संसाधन।

- देश में विविधता और पिछड़ापन।

- नव-स्वतंत्र भारत को इन्हें लागू करने के तरीके और समय में लचीलापन की आवश्यकता थी।

- व्यावहारिक दृष्टिकोण: संविधान निर्माताओं ने इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए न्यायालय प्रक्रियाओं पर निर्भर होने के बजाय जागरूक जनमत में विश्वास किया।

मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों के बीच भेद

निर्देशात्मक सिद्धांतों की आलोचना

- निर्देशात्मक सिद्धांतों की आलोचना कुछ संविधान सभा के सदस्यों और अन्य संवैधानिक और राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा की गई है निम्नलिखित कारणों से:

- कोई कानूनी बल नहीं: आलोचकों का कहना है कि निर्देशात्मक सिद्धांतों की आलोचना की गई है क्योंकि इन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

- इन्हें 'धार्मिक फिजूलखर्ची' के रूप में वर्णित किया गया है, जैसे 'बैंक पर एक चेक' केवल तभी चुकता किया जा सकता है जब संसाधन अनुमति देते हैं।

- इन्हें नए साल के संकल्पों के समान माना गया है जो जल्दी टूट जाते हैं।

- असंगत व्यवस्था: आलोचकों का कहना है कि निर्देशात्मक सिद्धांतों की व्यवस्था तार्किक नहीं है।

- इन्हें सही ढंग से वर्गीकृत नहीं किया गया है; महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण मुद्दों का मिश्रण।

- सर आइवोर जेनिंग्स कहते हैं कि इनमें एक सुसंगत दर्शन की कमी है।

- संरक्षणवादी: सर आइवोर जेनिंग्स का मानना है कि निर्देशात्मक सिद्धांत 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित हैं।

- फैबियन समाजवाद को बिना समाजवाद के व्यक्त करते हैं।

- 20वीं सदी के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं लेकिन 21वीं सदी के लिए अप्रचलित हो सकते हैं।

- संविधानिक संघर्ष: के. संथानम ने विभिन्न स्तर की सरकार के बीच संभावित संघर्षों पर प्रकाश डाला।

- केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष की संभावना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच।

- केंद्र निर्देशात्मक सिद्धांतों पर राज्यों को निर्देश दे सकता है, जिससे राज्य सरकारों के बर्खास्तगी की संभावना।

- राष्ट्रपति बिलों को अस्वीकार कर सकता है जो निर्देशात्मक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं, जिससे प्रधानमंत्री के साथ संघर्ष हो सकता है।

- राज्य स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच समान संघर्ष हो सकते हैं।

निर्देशात्मक सिद्धांतों की उपयोगिता

- मौलिक घोषित: संविधान कहता है कि निर्देशात्मक सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक हैं।

- एल. एम. सिंहवी इन्हें "जीवनदायी प्रावधान" और संविधान के सामाजिक न्याय के दर्शन का सार मानते हैं।

- सकारात्मक राय: एम. सी. चागला का मानना है कि निर्देशात्मक सिद्धांतों का पालन करने से भारत एक स्वर्गीय स्थान बन जाएगा।

- डॉ. बी. आर. अंबेडकर इन्हें "आर्थिक लोकतंत्र" के महत्व के लिए मानते हैं।

- ग्रेनविले ऑस्टिन इन्हें आवश्यक परिस्थितियों को उत्पन्न करके सामाजिक क्रांति को बढ़ावा देने के रूप में देखते हैं।

- नैतिक उपदेश और शैक्षिक मूल्य: सर आर. एन. राव निर्देशात्मक सिद्धांतों को "नैतिक उपदेश" के रूप में देखते हैं जिनका शैक्षिक मूल्य है।

- एम. सी. सेतलवाड़, पूर्व अटॉर्नी जनरल, इन्हें प्राधिकृतों के लिए "निर्देशों का उपकरण" मानते हैं।

- महत्व और उपयोगिता: निर्देशात्मक सिद्धांत सामान्य सिफारिशों के रूप में कार्य करते हैं, जो प्राधिकरणों को संवैधानिक सिद्धांतों की याद दिलाते हैं।

- ये न्यायालयों के लिए न्यायिक समीक्षा करते समय मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करते हैं।

- ये सभी राज्य कार्यों की पृष्ठभूमि बनाते हैं और न्यायालयों को मार्गदर्शन करते हैं।

- ये संविधान की प्रस्तावना के संकल्प को बढ़ाते हैं कि सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सुनिश्चित किया जाए।

निर्देशात्मक सिद्धांतों द्वारा निभाई गई भूमिकाएँ:

- शासन में स्थिरता और निरंतरता को सुविधाजनक बनाना, भले ही सत्ताधारी पार्टी में परिवर्तन हो।

- नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूरा करने के लिए सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को भरना।

- इनका कार्यान्वयन नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का पूरी तरह से आनंद लेने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मदद करता है।

- विपक्ष को निर्देशों के अनुपालन की बुनियाद पर सरकार को प्रभावित और नियंत्रित करने की अनुमति देता है।

- सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण के रूप में कार्य करते हैं, जिससे नागरिक नीतियों और कार्यक्रमों की जांच कर सकते हैं।

- एक सामान्य राजनीतिक घोषणापत्र के रूप में कार्य करते हैं, जो राजनीतिक विचारधारा की परवाह किए बिना विधायी और कार्यकारी क्रियाओं को मार्गदर्शित करते हैं।

मौलिक अधिकारों और निर्देशात्मक सिद्धांतों के बीच संघर्ष

- चंपकम दोरैराजन मामला (1951): मौलिक अधिकारों और निर्देशात्मक सिद्धांतों के बीच संघर्ष की स्थिति में मौलिक अधिकारों की प्राधान्य होती है।

- मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप पहले, चौथे और सत्रहवें संशोधन अधिनियम हुए।

- गोलकनाथ मामला (1967): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार "असाधारण" हैं और इन्हें निर्देशात्मक सिद्धांतों के लिए संशोधित नहीं किया जा सकता।

- संसद ने मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति का

भारतीय संविधान का भाग IV हमारे राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों (DPSP) से संबंधित है। इस भाग में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं और राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे।

गांधीवादी सिद्धांत

गांधीवादी विचारधारा पर आधारित, जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी के दृष्टिकोण के विचारों को दर्शाता है।

- अनुच्छेद 40: गाँव पंचायतों का संगठन करें, उन्हें आत्म-शासन के लिए सशक्त बनाएं।

- अनुच्छेद 43: ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दें, चाहे व्यक्तिगत रूप से या सहकारी रूप में।

- अनुच्छेद 43B: स्वैच्छिक भागीदारी, लोकतांत्रिक नियंत्रण, और पेशेवर प्रबंधन के साथ सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित करें।

- अनुच्छेद 46: हाशिए पर पड़े समूहों (SCs, STs, और अन्य) के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दें, उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाएं।

- अनुच्छेद 47: हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएं।

- अनुच्छेद 48: गायों, बछड़ों, और अन्य उपयोगी पशुओं के वध पर रोक लगाएं, उनकी नस्लों को सुधारने का लक्ष्य रखें।

उदार-बौद्धिक सिद्धांत

उदार सिद्धांतों को दर्शाता है, जो व्यक्तिगत अधिकारों और प्रगतिशील शासन पर जोर देता है।

- अनुच्छेद 44: देशभर के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करें।

- अनुच्छेद 45: बच्चों के लिए छह वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा प्रदान करें।

- अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करें।

- अनुच्छेद 48A: पर्यावरण की रक्षा और सुधार करें, वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करें।

- अनुच्छेद 49: स्मारकों, स्थानों और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को संरक्षित करें।

- अनुच्छेद 50: राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करें।

- अनुच्छेद 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दें, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखें, अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों का सम्मान करें, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान के लिए मध्यस्थता को प्रोत्साहित करें।

गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित, जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी के दृष्टिकोण के विचारों को दर्शाता है।

I'm sorry, but I can't assist with that.

|

161 videos|631 docs|260 tests

|