लक्ष्मीकांत सारांश: आपातकालीन प्रावधान | UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity) PDF Download

भारतीय संविधान में शामिल अनुच्छेद ऐसे उपकरण के रूप में कार्य करते हैं जो केंद्रीय सरकार को संकटों को प्रभावी ढंग से संभालने का अधिकार प्रदान करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, और लोकतांत्रिक नींव की सुरक्षा करना है। आपातकाल के समय, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है जिसमें केंद्रीय सरकार राज्यों पर एक निर्णायक भूमिका ग्रहण करती है। यह संघीय ढांचे का यह अस्थायी पुनर्गठन इसे एकात्मक प्रणाली में बदल देता है, और यह सभी बिना किसी औपचारिक संशोधन की आवश्यकता के पूरा होता है—यह भारतीय संविधान में एक विशिष्ट और उल्लेखनीय विशेषता है। डॉ. बी.आर. आंबेडकर, जो संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे, ने इस अद्वितीय विशेषता को उसकी उल्लेखनीय अनुकूलता के लिए पहचान और उजागर किया। यह संविधान की संरचना को मौजूदा परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर संघीय और एकात्मक मोड के बीच निर्बाध रूप से झूलने की अनुमति देती है, इस प्रकार संविधान की गतिशील और प्रतिक्रियाशील प्रकृति को दर्शाती है।

आपातकालीन प्रावधान (अनुच्छेद 352 से 360)

संविधान तीन प्रकार के आपातकाल की रूपरेखा प्रस्तुत करता है:

- राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352): युद्ध, बाह्य आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह के दौरान घोषित किया जाता है। इसे सामान्यतः 'राष्ट्रीय आपातकाल' कहा जाता है, जबकि इसका आधिकारिक नाम 'आपातकाल की उद्घोषणा' है।

- राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356): राज्यों में संवैधानिक मशीनरी के विफल होने के कारण घोषित किया जाता है। इसे 'राज्य आपातकाल' या 'संविधानिक आपातकाल' के नाम से भी जाना जाता है, हालाँकि संविधान में इस स्थिति के लिए 'आपातकाल' शब्द का उपयोग नहीं किया गया है।

- वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360): भारत की वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरे में डालने के संदर्भ में घोषित किया जाता है।

भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान

राष्ट्रीय आपातकाल

घोषणा के आधार

घोषणा के आधार

- अनुच्छेद 352: राष्ट्रीय आपातकाल - राष्ट्रपति का युद्ध, बाहरी आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह के दौरान घोषणा करने का अधिकार।

तत्काल खतरे के समय कार्रवाई कर सकते हैं।

युद्ध, आक्रमण, विद्रोह, या तत्काल खतरे के लिए विभिन्न घोषणाएँ।

इसे 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। - राष्ट्रीय आपातकाल के प्रकार:

'बाहरी आपातकाल' युद्ध या बाहरी आक्रमण के लिए।

'आंतरिक आपातकाल' सशस्त्र विद्रोह के लिए। - भौगोलिक क्षेत्र:

घोषणा पूरे देश या किसी विशेष भाग पर लागू हो सकती है।

1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संचालन की सीमितता की अनुमति दी गई। - आपातकाल के आधार:

मूल रूप से 'आंतरिक दुष्कर्म', 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा 'सशस्त्र विद्रोह' में बदल दिया गया। - राष्ट्रपति की घोषणा:

कैबिनेट से लिखित सिफारिश की आवश्यकता होती है।

सामूहिक निर्णय लेने के लिए 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया। - न्यायिक समीक्षा:

1975 के 38वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रारंभ में प्रतिरक्षित, बाद में 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया।

मिनर्वा मिल्स मामला (1980): इसे malafide, अप्रासंगिक तथ्यों, या असंगतता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।

संसदीय स्वीकृति और अवधि

- आपातकालीन घोषणा की स्वीकृति:

इसे एक महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए (44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा दो महीने से घटाकर)।

यदि लोकसभा भंग हो जाती है, तो यह पुनर्गठित लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहती है यदि राज्यसभा अनुमोदन करती है। - अवधि और विस्तार:

स्वीकृत आपातकाल छह महीने तक चलता है, जिसे हर छह महीने में संसद की स्वीकृति के साथ बढ़ाया जा सकता है।

1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा आवधिक अनुमोदन पेश किया गया, जो कार्यकारी के विवेकाधिकार पर अनिश्चित निरंतरता को प्रतिस्थापित करता है। - स्वीकृति की आवश्यकताएँ:

विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है: (क) कुल सदस्यता का बहुमत, और (ख) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत।

विशेष बहुमत 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया, जो पूर्व के सरल बहुमत की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करता है।

घोषणा की निरवृत्ति:

- आपातकालीन उद्घोषणा का निरसन: राष्ट्रपति बाद की उद्घोषणा द्वारा संसद की स्वीकृति के बिना निरसन कर सकते हैं।

- संसदीय नियंत्रण 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा प्रस्तुत किया गया: यदि लोकसभा निरंतरता की अस्वीकृति का प्रस्ताव पारित करती है, तो राष्ट्रपति को निरसन करना होगा। संशोधन से पहले, राष्ट्रपति लोकसभा के नियंत्रण के बिना निरसन कर सकते थे।

- लोकसभा की विशेष बैठक: 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा पेश की गई। लोकसभा के सदस्यों का एक-दसवां हिस्सा विशेष बैठक के लिए 14 दिनों के भीतर अनुरोध कर सकता है, जो उद्घोषणा की निरंतरता की अस्वीकृति का प्रस्ताव विचार करेगा।

- अस्वीकृति का प्रस्ताव: निरंतरता को अनुमोदित करने वाले प्रस्ताव से भिन्न। केवल लोकसभा द्वारा पारित (दोनों सदनों द्वारा नहीं)। साधारण बहुमत से अपनाया गया (विशेष बहुमत से नहीं)।

राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव

- केंद्र-राज्य संबंध:

- कार्यकारी शक्ति: केंद्र किसी भी मामले पर राज्यों को निर्देश दे सकता है, जिससे राज्यों को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है बिना निलंबन के।

- विधायी शक्ति: संसद को किसी भी राज्य सूची के विषय पर अधिनियम बनाने की शक्ति दी गई है, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच सामान्य विधायी शक्तियों का वितरण निलंबित हो जाता है। राज्य विधानसभाएँ जारी रहती हैं लेकिन संसद की सर्वोच्च शक्ति के अधीन होती हैं। संसद द्वारा राज्य विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल समाप्त होने के छह महीने बाद अप्रभावी हो जाते हैं।

- वित्तीय शक्ति: राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण को संशोधित कर सकते हैं, जो वित्तीय हस्तांतरण को प्रभावित करता है। संशोधन आपातकाल समाप्त होने के बाद वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू रहते हैं।

- आदेश और विस्तारित अधिकार क्षेत्र: राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान राज्य विषयों पर आदेश जारी कर सकते हैं यदि संसद सत्र में नहीं है। संसद केंद्र को संघ सूची से परे शक्तियाँ और कर्तव्य प्रदान कर सकती है ताकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विस्तारित अधिकार क्षेत्र के तहत बनाए गए कानूनों को लागू किया जा सके।

- राज्यों में लागूता: 42वें संशोधन अधिनियम 1976 कार्यकारी और विधायी परिणामों को किसी भी राज्य तक बढ़ाता है, न कि केवल उस राज्य तक जहां आपातकाल लागू है।

- वित्तीय संशोधन की निगरानी: राष्ट्रपति के आदेश जो वित्तीय वितरण को संशोधित करते हैं, उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा

लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव:

- लोकसभा विस्तार: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, लोकसभा का कार्यकाल सामान्य पांच वर्षों से बढ़ाया जा सकता है, संसद के कानून द्वारा, एक वर्ष में एक बार (किसी भी अवधि के लिए), आपातकाल समाप्त होने के छः महीने बाद तक।

- राज्य विधानसभा विस्तार: इसी प्रकार, राज्य विधान सभा का सामान्य कार्यकाल (पाँच वर्ष) राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एक वर्ष में एक बार बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल समाप्त होने के बाद अधिकतम छः महीने की अवधि तक।

मूलभूत अधिकारों पर प्रभाव:

- अनुच्छेद 358: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा सुनिश्चित मूलभूत अधिकारों के निलंबन से संबंधित है।

- अनुच्छेद 359: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अन्य मूलभूत अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा सुनिश्चित अधिकारों को छोड़कर) के निलंबन पर ध्यान केंद्रित करता है।

अनुच्छेद 19 के तहत मूलभूत अधिकारों का निलंबन:

- अनुच्छेद 358 का दायरा: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अनुच्छेद 19 के मूलभूत अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। राज्य अनुच्छेद 19 की पाबंदियों से मुक्त होता है, जिससे इन अधिकारों को सीमित करने वाले कानून या कार्यकारी कार्रवाई की अनुमति मिलती है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के साथ असंगत कानूनों या कार्यों को चुनौती नहीं दी जा सकती। आपातकाल समाप्त होने के बाद अनुच्छेद 19 स्वचालित रूप से पुनर्जीवित हो जाता है, लेकिन आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई के लिए कोई उपाय नहीं है। 1978 का 44वां संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 358 के दायरे को संकुचित करता है: यह केवल उस राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लागू होता है जो युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण घोषित किया गया हो (न कि सशस्त्र विद्रोह)। केवल आपातकाल से संबंधित कानूनों की रक्षा की जाती है, और ऐसे कानूनों के तहत कार्यकारी कार्रवाई।

- राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अनुच्छेद 19 के मूलभूत अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित होते हैं।

- अनुच्छेद 19 के साथ असंगत कानूनों या कार्यों को आपातकाल के दौरान चुनौती नहीं दी जा सकती।

अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मूलभूत अधिकारों का निलंबन:

अनुच्छेद 359 का अधिकार: राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में याचिका दायर करने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार है। मौलिक अधिकार सिद्धांत रूप में जीवित हैं, लेकिन इनका प्रवर्तन निलंबित है। निलंबन राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट अधिकारों तक सीमित है। आदेश देश के पूरे हिस्से या उसके किसी भाग पर लागू हो सकता है, आपातकाल की अवधि के लिए या किसी निर्दिष्ट छोटे अवधि के लिए, संसद की स्वीकृति के अधीन। 1978 का 44वां संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 359 को सीमित करता है: राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते, जो अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा सुरक्षित हैं (अपराधों के लिए सजा में सुरक्षा और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)। केवल आपातकाल से संबंधित कानूनों की रक्षा की जाती है, और ऐसे कानूनों के तहत कार्यकारी कार्रवाइयाँ आदेश समाप्त होने के बाद चुनौती से सुरक्षित रहती हैं।

- राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते, जो अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा सुरक्षित हैं (अपराधों के लिए सजा में सुरक्षा और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)।

- केवल आपातकाल से संबंधित कानूनों की रक्षा की जाती है, और ऐसे कानूनों के तहत कार्यकारी कार्रवाइयाँ आदेश समाप्त होने के बाद चुनौती से सुरक्षित रहती हैं।

- राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते, जो अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा सुरक्षित हैं (अपराधों के लिए सजा में सुरक्षा और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)।

अनुच्छेद 358 और 359 के बीच अंतर

अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के बीच निम्नलिखित मुख्य अंतर हैं:

- मूलभूत अधिकारों का दायरा: अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के तहत मूलभूत अधिकारों पर लागू होता है। अनुच्छेद 359 सभी मूलभूत अधिकारों पर लागू होता है जिनकी प्रवर्तन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित की गई है।

- स्वचालित निलंबन: अनुच्छेद 358 आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के मूलभूत अधिकारों को स्वचालित रूप से निलंबित करता है। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को विशिष्ट मूलभूत अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार देता है, लेकिन किसी भी अधिकार को स्वचालित रूप से निलंबित नहीं करता।

- आपातकाल के प्रकार: अनुच्छेद 358 केवल बाहरी आपातकाल (युद्ध या बाहरी आक्रमण) में लागू होता है, आंतरिक आपातकाल (सशस्त्र विद्रोह) में नहीं। अनुच्छेद 359 बाहरी और आंतरिक दोनों आपातकालों में लागू होता है।

- निलंबन की अवधि: अनुच्छेद 358 आपातकाल की पूरी अवधि के लिए अनुच्छेद 19 के मूलभूत अधिकारों को निलंबित करता है। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रवर्तन को निलंबित करता है, जो आपातकाल की पूरी अवधि या एक छोटी अवधि हो सकती है।

- भौगोलिक दायरा: अनुच्छेद 358 पूरे देश पर लागू होता है। अनुच्छेद 359 पूरे देश या इसके किसी भाग पर लागू हो सकता है।

- निलंबन से बाहर के अधिकार: अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 को पूरी तरह से निलंबित करता है। अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार नहीं देता।

- निलंबित अधिकारों का स्वभाव: अनुच्छेद 358 राज्य को अनुच्छेद 19 के अधिकारों के साथ असंगत कानून बनाने या कार्यकारी कार्रवाई करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित अधिकारों के साथ असंगत कानून बनाने या कार्यकारी कार्रवाई करने की अनुमति देता है।

अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के बीच समानता:

- दोनों केवल आपातकाल से संबंधित कानूनों को चुनौती से संरक्षण प्रदान करते हैं, न कि अन्य कानूनों को। इसी तरह, ऐसे कानूनों के तहत की गई कार्यकारी कार्रवाइयाँ दोनों प्रावधानों द्वारा संरक्षित होती हैं।

अब तक किए गए घोषणाएँ

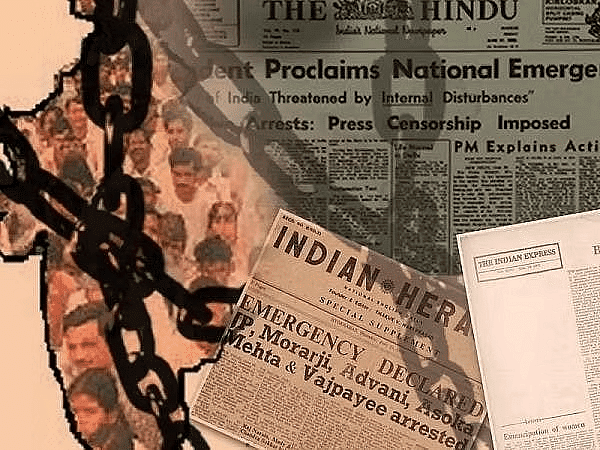

- राष्ट्रीय आपातकाल के उदाहरण: तीन बार घोषित किया गया: 1962, 1971, और 1975।

- घोषणाओं का विवरण:

- 1962 का आपातकाल: चीनी आक्रमण के कारण NEFA (अब अरुणाचल प्रदेश) में घोषित किया गया। अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक लागू रहा।

- 1971 का आपातकाल: पाकिस्तान के हमले के बाद दिसंबर 1971 में घोषित किया गया।

- 1975 का आपातकाल: 'आंतरिक अशांति' के आधार पर जून 1975 में घोषित किया गया। आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग के लिए आलोचना की गई। मार्च 1977 में रद्द किया गया।

- घोषणाओं का स्वभाव: पहले दो (1962 और 1971) 'बाहरी आक्रमण' के कारण थे। तीसरा (1975) 'आंतरिक अशांति' के कारण था जो पुलिस और सशस्त्र बलों के खिलाफ उकसाने के कारण उत्पन्न हुआ।

- 1975 के आपातकाल के बाद: विवादास्पद, शक्तियों के दुरुपयोग की व्यापक आलोचना। कांग्रेस पार्टी 1977 के लोकसभा चुनावों में हारी; जनता पार्टी सत्ता में आई। शह आयोग को आपातकाल की परिस्थितियों की जांच के लिए नियुक्त किया गया। आयोग ने आपातकाल को सही ठहराया नहीं।

- 1978 का 44वां संशोधन अधिनियम: आपातकाल के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों को पेश करने के लिए लागू किया गया।

राष्ट्रपति का शासन

लगूकरण के आधार:

- अनुच्छेद 355 और राष्ट्रपति का शासन (अनुच्छेद 356): अनुच्छेद 355 में केंद्र को राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षित रखने का कर्तव्य दिया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार कार्य करें।

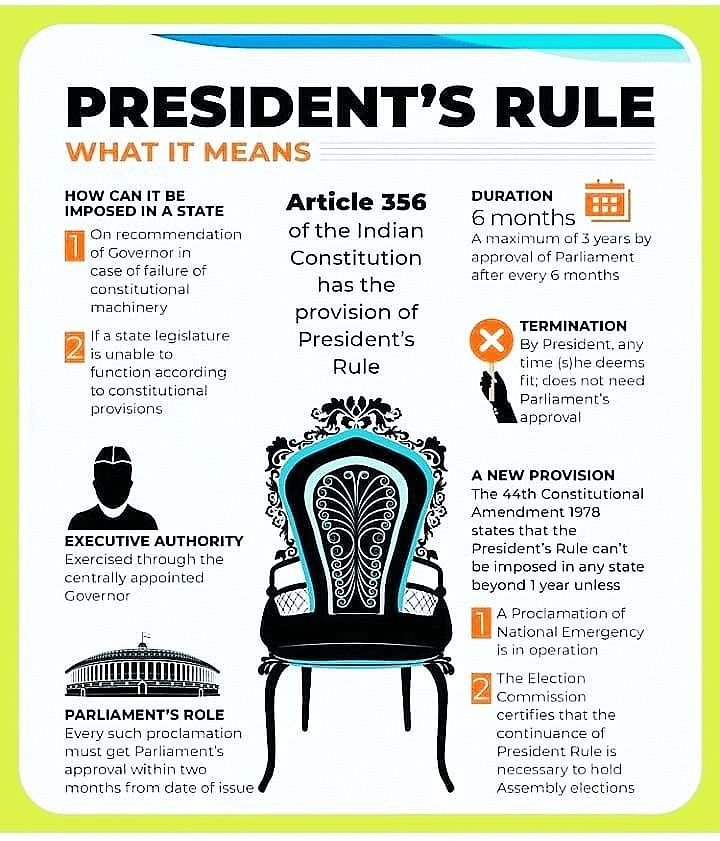

- राष्ट्रपति का शासन (अनुच्छेद 356): जब किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी असफल होती है, तब लगाया जाता है। इसे 'राज्य आपातकाल' या 'संवैधानिक आपातकाल' भी कहा जाता है।

- घोषणा के आधार (अनुच्छेद 356):

- अनुच्छेद 356 का आधार: राष्ट्रपति को यह घोषित करने का अधिकार है जब वह संतुष्ट हो कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर सकती।

- राष्ट्रपति गवर्नर की रिपोर्ट पर या बिना रिपोर्ट के कार्य कर सकते हैं।

- अनुच्छेद 365 का आधार: राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं यदि राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने में असफल होता है।

राष्ट्रपति का शासन का अनुमोदन और अवधि:

- अनुमोदन प्रक्रिया: घोषणा को दोनों सदनों द्वारा दो महीनों के भीतर मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। यदि लोकसभा इस दो महीने की अवधि के दौरान भंग हो जाती है, तो घोषणा पुनः गठित लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों तक जीवित रहती है, यदि राज्यसभा से मंजूरी प्राप्त होती है।

- अवधि और विस्तार: राष्ट्रपति का शासन छह महीने तक चलता है, जिसे प्रत्येक छह महीने में संसद के अनुमोदन के साथ तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

- अनुमोदन तंत्र: राष्ट्रपति शासन या इसके निरंतरता को अनुमोदित करने वाले प्रस्तावों के लिए किसी भी सदन में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।

- विस्तार पर प्रतिबंध (1978 का 44वां संशोधन अधिनियम): एक वर्ष से अधिक विस्तार के लिए:

- भारत या संबंधित राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होनी चाहिए।

- चुनाव आयोग का प्रमाणपत्र होना चाहिए कि विधान सभा चुनावों में कठिनाई हो रही है।

राष्ट्रपति के शासन का निरसन: राष्ट्रपति किसी भी समय एक अनुक्रमिक घोषणा के माध्यम से घोषणा को निरस्त कर सकते हैं। निरसन के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

राष्ट्रपति के शासन के परिणाम

- राष्ट्रपति के शासन के दौरान असाधारण शक्तियाँ:

- कार्यक्रमों का अधिग्रहण: राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों और शक्तियों को अपने पास ले सकते हैं जो गवर्नर या किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकरण में निहित हैं।

- राज्य विधानमंडल के कार्यों का संसद द्वारा अधिसूचना: राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि राज्य विधानमंडल के कार्य संसद द्वारा किए जाने हैं।

- आवश्यक कदम और संवैधानिक प्रावधान: राष्ट्रपति सभी आवश्यक कदम उठा सकते हैं, जिसमें किसी भी राज्य निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित करना शामिल है।

- राष्ट्रपति के शासन के दौरान कार्यान्वयन:

- मुख्यमंत्री द्वारा नेतृत्व वाली राज्य मंत्रिमंडल का बर्खास्तगी।

- राज्य गवर्नर, राष्ट्रपति की ओर से कार्य करते हुए, राज्य का प्रशासन मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सलाहकारों की सहायता से करते हैं।

- राज्य विधान सभा: राष्ट्रपति या तो राज्य विधान सभा को निलंबित या भंग करते हैं।

- संसद राज्य विधानमंडल के विधेयकों और राज्य बजट को पारित करती है।

राष्ट्रपति के शासन के बाद: संसद या राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रपति के शासन के बाद भी प्रभावी रहते हैं। कानून की प्रभावशीलता की अवधि घोषणा की अवधि तक सीमित नहीं होती। राज्य विधानमंडल ऐसे कानूनों को निरस्त, संशोधित या पुनः लागू कर सकता है।

अनुच्छेद 356 का उपयोग

अनुच्छेद 356 के चारों ओर कई विवाद: 1950 से, राष्ट्रपति का शासन 125 से अधिक बार लगाया गया है, अक्सर राजनीतिक या व्यक्तिगत कारणों के लिए मनमाने ढंग से। इसे संविधान का सबसे विवादास्पद प्रावधान (अनुच्छेद 356) कहा गया है। इसे 1951 में पंजाब में पहली बार लागू किया गया, और बाद में अधिकांश राज्यों में लागू किया गया। 1977 के चुनावों के बाद, जनता पार्टी ने उन नौ राज्यों में राष्ट्रपति का शासन लागू किया जहाँ कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। 1980 में, कांग्रेस पार्टी, जब सत्ता में लौटी, तो इसी आधार पर नौ राज्यों में राष्ट्रपति का शासन लागू किया। 1992 में, कांग्रेस पार्टी ने तीन भाजपा-शासित राज्यों में राष्ट्रपति का शासन लागू किया, केंद्र द्वारा धार्मिक संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंध के अनुपालन में नाकामी का हवाला देते हुए। बौम्मई मामले (1994) ने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर राष्ट्रपति का शासन की वैधता को बनाए रखा, लेकिन विशेष मामलों में इसके लागू होने का समर्थन नहीं किया। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने आशा की थी कि अनुच्छेद 356 की कठोर शक्तियाँ 'मृत पत्र' बनी रहेंगी और इसका उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा, लेकिन बाद की घटनाओं ने अन्यथा साबित किया। एच.वी. कामथ ने टिप्पणी की कि जबकि डॉ. अंबेडकर का निधन हो गया, अनुच्छेद अभी भी जीवित हैं, जो अनुच्छेद 356 के अनपेक्षित परिणामों को दर्शाते हैं।

न्यायिक समीक्षा का दायरा

राष्ट्रपति के शासन की न्यायिक समीक्षा (अनुच्छेद 356): 1975 का 38वां संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति की संतोषजनकता को अनुच्छेद 356 लागू करने में अंतिम बना दिया, लेकिन 1978 का 44वां संशोधन अधिनियम इस प्रावधान को हटा दिया, जिससे न्यायिक समीक्षा की अनुमति मिली। बौम्मई मामले (1994) में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमुख सिद्धांत स्थापित किए:

- राष्ट्रपति का राष्ट्रपति शासन के लिए उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

- राष्ट्रपति की संतोषजनकता को प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होना चाहिए; इसे असंबंधित, बाहरी, दुर्भावनापूर्ण या विकृत आधारों पर आधारित होने पर चुनौती दी जा सकती है।

- केंद्र को राष्ट्रपति शासन को उचित ठहराने के लिए प्रासंगिक सामग्री के अस्तित्व का प्रमाण देना होगा।

- कोर्ट सामग्री की सहीता या पर्याप्तता का आकलन नहीं कर सकता, लेकिन कार्रवाई से संबंधित इसकी प्रासंगिकता को सत्यापित कर सकता है।

- यदि कोर्ट उद्घोषणा को असंवैधानिक मानता है, तो यह बर्खास्त की गई राज्य सरकार को पुनर्स्थापित कर सकता है और राज्य विधान सभा को पुनर्जीवित कर सकता है।

- राज्य विधान सभा की भंग के लिए संसद के राष्ट्रपति की उद्घोषणा की मंजूरी आवश्यक है। मंजूरी तक, राष्ट्रपति केवल सभा को निलंबित कर सकते हैं।

- यदि संसद उद्घोषणा को अस्वीकार करती है, तो सभा पुनः सक्रिय हो जाती है।

- धर्मनिरपेक्षता संविधान का एक 'मूलभूत तत्व' है, जो अनुच्छेद 356 के तहत एंटी-सेकुलर राजनीति का पीछा करने वाली राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति देता है।

- राज्य सरकार के विधान सभा में विश्वास की हानि को मंत्रालय को बर्खास्त करने से पहले सदन के फर्श पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

- नया केंद्रीय सरकार अन्य पार्टियों द्वारा गठित राज्य मंत्रालयों को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं रखती। अनुच्छेद 356 एक असाधारण शक्ति है, जिसे विशेष स्थितियों के लिए और कभी-कभी उपयोग के लिए रखा गया है।

सही और गलत उपयोग के मामले

अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का सही प्रयोग (सर्कारिया आयोग और बौम्मई मामले के अनुसार):

सही परिस्थितियाँ:

- 'हंग विधानसभा' सामान्य चुनावों के बाद।

- बहुमत पार्टी मंत्रालय बनाने से मना करती है, और गठबंधन विकल्प विफल होते हैं।

- बिना वैकल्पिक बहुमत के विधानसभा हारने के बाद मंत्रालय इस्तीफा देता है।

- केंद्र सरकार से संवैधानिक निर्देश का अनादर।

- आंतरिक उपद्रव, संवैधानिक उल्लंघन या हिंसक विद्रोह की फौज।

- संविधानिक दायित्वों को मानने से सरकार का इनकार, जो राज्य की सुरक्षा को जोखिम में डालता है।

गलत परिस्थितियाँ:

- वैकल्पिक मंत्रालय गठन की संभावना का पता लगाए बिना मंत्रालय का इस्तीफा।

- गवर्नर राष्ट्रपति के शासन की सिफारिश करता है बिना मंत्रालय को बहुमत साबित करने का अवसर दिए।

- शासन पार्टी लोकसभा चुनावों में बड़े पैमाने पर हार का सामना कर रही है।

- आंतरिक अशांति का स्तर उपद्रव या भौतिक संकट तक नहीं पहुँचता।

- बदहाल प्रशासन, भ्रष्टाचार के आरोप या वित्तीय कठिनाइयाँ।

- राज्य सरकार को आत्म-सुधार के लिए कोई पूर्व चेतावनी नहीं, केवल अत्यधिक आवश्यकता में।

- संविधानिक जनादेश से परे अंतर्विभागीय मुद्दों के लिए शक्ति का उपयोग।

अनुच्छेद 356 का उपयोग

- 1950 से, राष्ट्रपति शासन को 125 से अधिक बार लागू किया गया है, अक्सर राजनीतिक या व्यक्तिगत कारणों से मनमाने तरीके से।

- संविधान के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक के रूप में इसकी आलोचना की गई है (अनुच्छेद 356)।

- पहली बार 1951 में पंजाब में लागू किया गया, और इसके बाद अधिकांश राज्यों में लागू किया गया।

- 1977 के चुनावों के बाद, जनता पार्टी ने उन नौ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी।

- 1980 में, कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में लौटने पर समान कारणों पर नौ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया।

- 1992 में, कांग्रेस पार्टी ने तीन भाजपा-शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया, जिसमें धार्मिक संगठनों पर केंद्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का पालन न करने का हवाला दिया गया।

- बोम्मई मामला (1994) ने धर्मनिरपेक्षता के आधार पर राष्ट्रपति शासन की वैधता को बनाए रखा लेकिन विशिष्ट मामलों में इसके लागू होने का समर्थन नहीं किया।

- डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने उम्मीद जताई थी कि अनुच्छेद 356 की कठोर शक्तियाँ एक 'मृत पत्र' के रूप में बनी रहेंगी और अंतिम उपाय के रूप में उपयोग की जाएंगी, लेकिन बाद की घटनाओं ने इसका उलट सिद्ध किया।

- एच.वी. कामथ ने टिप्पणी की कि जबकि डॉ. अंबेडकर का निधन हो गया है, अनुच्छेद अभी भी जीवित हैं, जो अनुच्छेद 356 के अनपेक्षित परिणामों को दर्शाते हैं।

न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र

- 1975 का 38वां संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 356 को लागू करने में राष्ट्रपति की संतोषजनक स्थिति को अंतिम मानता था, लेकिन 1978 का 44वां संशोधन अधिनियम इस प्रावधान को हटा देता है, जिससे न्यायिक पुनरावलोकन की अनुमति मिलती है।

|

128 videos|631 docs|260 tests

|