लक्ष्मीकांत सारांश: पंचायत राज | UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity) PDF Download

शब्द "Panchayati Raj" भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के प्रणाली को संदर्भित करता है, जो सभी राज्यों में राज्य विधान मंडल अधिनियमों के माध्यम से स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, जो ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। पंचायती राज का संविधानिककरण 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के साथ हुआ। भारत के संघीय प्रणाली में, जहाँ शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित हैं, 'स्थानीय सरकार' का विषय राज्यों को आवंटित किया गया है। विशेष रूप से, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की पांचवी प्रविष्टि 'स्थानीय सरकार' से संबंधित है।

Panchayati Raj का विकास

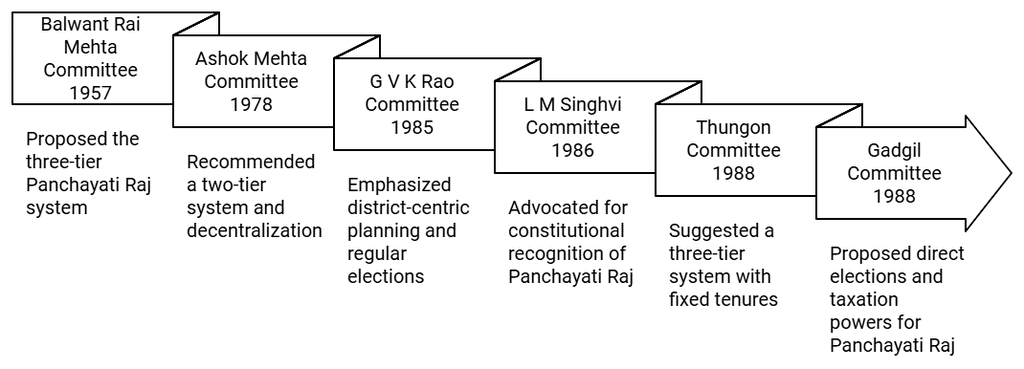

- बालवंत राय मेहता समिति (1957) - जनवरी 1957 में, भारतीय सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) का आकलन करने के लिए बालवंत राय मेहता समिति का गठन किया। समिति ने 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' का सुझाव दिया, जिसे बाद में पंचायती राज के नाम से जाना गया।

- मुख्य सिफारिशें:

- तीन स्तरों का पंचायती राज प्रणाली लागू करें: ग्राम पंचायत (गाँव स्तर), पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर), और ज़िला परिषद (जिला स्तर)।

- ग्राम पंचायतों के लिए प्रतिनिधियों का सीधे चुनाव करें; पंचायत समिति और ज़िला परिषद के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव करें।

- योजना और विकास गतिविधियों को इन निकायों को सौंपें।

- पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय और ज़िला परिषद को सलाहकार और समन्वयक निकाय के रूप में नामित करें।

- ज़िला कलेक्टर को ज़िला परिषद का अध्यक्ष बनाएं।

- इन लोकतांत्रिक निकायों को वास्तविक शक्ति और जिम्मेदारी का हस्तांतरण सुनिश्चित करें।

- प्रभावी कार्य के लिए पर्याप्त संसाधनों का हस्तांतरण करें।

- भविष्य के लिए शक्ति के विकेंद्रीकरण की प्रणाली विकसित करें।

ये सिफारिशें स्वीकार की गईं, जिसके परिणामस्वरूप पंचायती राज की स्थापना की गई। राज्यों को अपनी संरचनाओं को डिजाइन करने में लचीलापन दिया गया, जिसमें सामान्य सिद्धांत शामिल थे। राजस्थान ने 1959 में पंचायती राज की शुरुआत की, इसके बाद आंध्र प्रदेश ने। अधिकांश राज्यों ने 1960 के दशक के मध्य तक प्रणाली को अपनाया, लेकिन स्तरों, सापेक्ष स्थितियों, कार्यों और वित्त में भिन्नताएँ थीं। राष्ट्रीय विकास परिषद ने जनवरी 1958 में समिति की सिफारिशों का समर्थन किया, जिससे राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पैटर्न अनुकूलित करने की अनुमति मिली।

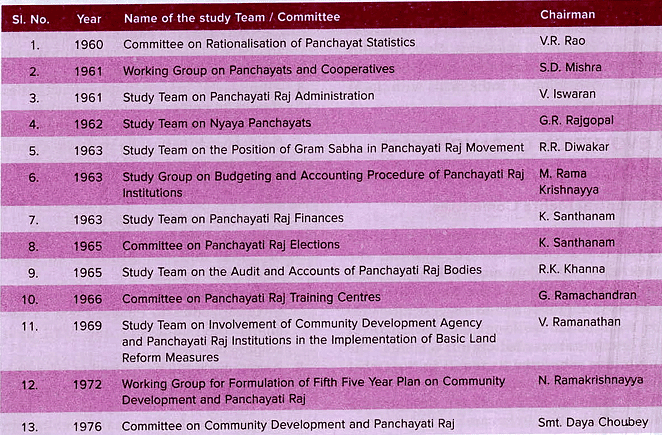

2. अध्ययन टीमें और समितियाँ - 1960 से, पंचायती राज प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए कई अध्ययन टीमें, समितियाँ और कार्य समूह नियुक्त किए गए हैं।

3. अशोक मेहता समिति - दिसंबर 1977 में, जनता सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थानों पर एक समिति नियुक्त की। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और देश में घटते पंचायती राज प्रणाली को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें कीं।

- वर्तमान तीन स्तरों की प्रणाली को दो स्तरों की प्रणाली में बदलें: ज़िला परिषद जिला स्तर पर और उसके नीचे, मंडल पंचायत जिसमें 15,000 से 20,000 की कुल जनसंख्या वाले गाँवों का समूह शामिल हो।

- राज्य स्तर के नीचे जन-सुपरविजन के तहत पहले विकेंद्रीकरण के बिंदु के रूप में ज़िला को शक्ति सौंपें।

- ज़िला परिषद को जिला स्तर पर योजना के लिए कार्यकारी निकाय के रूप में नामित करें।

- पंचायती राज चुनावों में सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी की अनुमति दें।

- पंचायती राज संस्थानों को उनके वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए अनिवार्य कराधान शक्तियाँ दें।

अधिक सिफारिशें थीं जैसे नियमित सामाजिक ऑडिट, पंचायती राज संस्थानों का अधिसूचना से रोकना, और पंचायती राज चुनावों के संचालन के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति।

4. जी.वी.के. राव समिति (1985) - 1985 में गठित समिति ने पाया कि विकास प्रक्रियाएँ नौकरशाहीकृत हो रही थीं, जिससे पंचायती राज कमजोर हो रहा था। 1986 में की गई सिफारिशें:

- ज़िला स्तर पर ज़िला परिषद को योजना और विकास के लिए महत्वपूर्ण बनाना।

- पंचायती राज को सशक्त बनाना ताकि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका हो।

- स्थानीय योजना पर ध्यान केंद्रित करना और स्थानीय स्तर पर पंचायती राज को प्रमुख भूमिका में लाना।

5. एल.एम. सिंहवी समिति (1986) - 1986 में, राजीव गांधी सरकार ने एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने पंचायती राज संस्थानों को संविधानिक मान्यता देने की सिफारिश की।

6. थुंगोन समिति (1988) - 1988 में, एक उप-समिति का गठन किया गया, जिसने पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए सिफारिश की।

7. गडगिल समिति (1988) - 1988 में गठित समिति ने पंचायती राज संस्थानों को संविधानिक स्थिति देने की सिफारिश की।

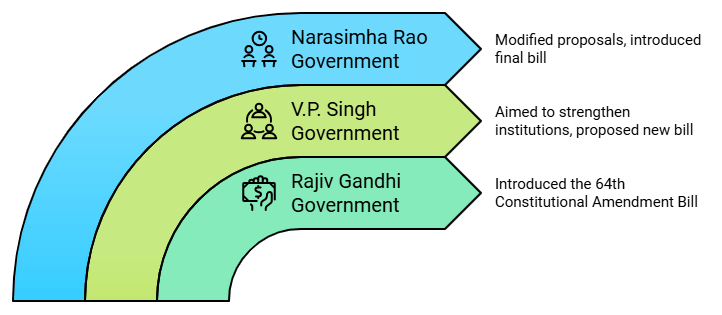

संविधानिकरण - राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थानों को संविधान में लाने के लिए 64वें संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया। यह विधेयक अंततः 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के रूप में पारित हुआ, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 का महत्व:

- संविधान में नया भाग IX जोड़ा गया, जिसका शीर्षक 'पंचायते' है।

- 29 कार्यात्मक विषयों का अंतर्भाव करने वाला ग्यारहवां अनुसूची पेश किया गया।

- पंचायती राज संस्थानों को संविधानिक स्थिति प्रदान की गई।

पंचायती राज के वित्त - द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2005-2009) ने पंचायती राज संस्थानों के लिए राजस्व के स्रोतों का सारांश प्रस्तुत किया और वित्तीय चुनौतियों को उजागर किया।

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें प्रभावी विकेंद्रीकरण, नौकरशाही नियंत्रण को कम करना, वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देना, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना, और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए बुनियादी ढाँचे और प्रशिक्षण में सुधार शामिल है।

भारत में "पंचायती राज" शब्द ग्रामीण स्थानीय स्व-शासन की प्रणाली को संदर्भित करता है, जिसे सभी राज्यों में राज्य विधान मंडल के अधिनियमों के माध्यम से स्थापित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य基层 स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, जिसमें ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पंचायती राज का संवैधानिककरण 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के साथ हुआ। भारत की संघीय प्रणाली में, जहाँ शक्तियाँ केन्द्र और राज्यों के बीच विभाजित हैं, 'स्थानीय सरकार' का विषय राज्यों को सौंपा गया है। विशेष रूप से, भारतीय संविधान के सातवें अनुसूची की राज्य सूची में पाँचवीं प्रविष्टि 'स्थानीय सरकार' से संबंधित है।

पंचायती राज का विकास

पंचायती राज का विकास

जनवरी 1957 में, भारतीय सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) का आकलन करने के लिए बालवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता बालवंत राय मेहता ने की और इसने 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे बाद में पंचायती राज के रूप में जाना गया।

- मुख्य सिफारिशें:

- तीन स्तरों वाला पंचायती राज प्रणाली लागू करें: ग्राम पंचायत (गांव स्तर), पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर), और जिला परिषद (जिला स्तर)।

- ग्राम पंचायतों के लिए प्रतिनिधियों का सीधा चुनाव; पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव।

- योजना और विकास गतिविधियों को इन निकायों को सौंपें।

- पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय और जिला परिषद को सलाहकार और समन्वयक निकाय के रूप में स्थापित करें।

- जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए।

- इन लोकतांत्रिक निकायों को वास्तविक शक्ति और जिम्मेदारी का हस्तांतरण सुनिश्चित करें।

- प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए पर्याप्त संसाधनों का हस्तांतरण करें।

- प्राधिकरण के भविष्य के हस्तांतरण के लिए एक प्रणाली विकसित करें।

- इन सिफारिशों को स्वीकार किया गया, जिससे पंचायती राज की स्थापना हुई। राज्यों को अपने पैटर्न को डिजाइन करने में लचीलापन दिया गया, जबकि सामान्य सिद्धांतों का पालन किया गया।

- राजस्थान ने 1959 में पंचायती राज की शुरुआत की, इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इसे अपनाया। अधिकांश राज्यों ने 1960 के मध्य तक इस प्रणाली को अपनाया, लेकिन स्तरों, सापेक्ष स्थितियों, कार्यों और वित्त में भिन्नताएँ थीं।

- राष्ट्रीय विकास परिषद ने जनवरी 1958 में समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया, जिससे राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पैटर्न को अनुकूलित करने की अनुमति मिली।

2. अध्ययन टीमें और समितियाँ

2. अध्ययन टीमें और समितियाँ

3. अशोक मेहता समिति

3. अशोक मेहता समिति

दिसंबर 1977 में, जनता सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायत राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और देश में घटते पंचायत राज प्रणाली को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें कीं। इसकी मुख्य सिफारिशें थीं:

- मौजूदा तीन स्तरीय प्रणाली को दो स्तरीय प्रणाली में बदलें: जिला परिषद (Zila Parishad) जिला स्तर पर और इसके नीचे मंडल पंचायत जिसमें 15,000 से 20,000 की कुल जनसंख्या वाले गाँवों का समूह हो।

- पंचायत चुनावों के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी की अनुमति दें।

- राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थानों के उपराष्ट्रपति से रोकें, और यदि उपराष्ट्रपति किया जाए, तो चुनाव छह महीने के भीतर कराए जाएं।

- विकास कार्यों को जिला परिषद को स्थानांतरित करें, सभी विकास कर्मियों को इसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण में रखें।

- पंचायत राज के लिए सार्वजनिक समर्थन जुटाने में स्वैच्छिक एजेंसियों की भूमिका को महत्व दें।

- पंचायत राज मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्रियों की परिषद में एक मंत्री की नियुक्ति का समर्थन करें।

- पंचायत राज संस्थाओं को संविधानिक मान्यता दें ताकि उन्हें स्थिति, पवित्रता, प्रतिष्ठा, और निरंतर कार्य करने की आश्वासन मिले।

1986 में पंचायत राज प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए की गई सिफारिशें:

- जिला-केंद्रित दृष्टिकोण: जिला स्तर पर जिला परिषद योजना और विकास के लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए।

- पंचायत राज को सशक्त बनाना: जिला और निचले स्तर पर संस्थाओं को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए।

- विकेंद्रीकरण योजना: राज्य स्तर पर कुछ योजना कार्यों को जिला स्तर की योजना इकाइयों को स्थानांतरित करना चाहिए ताकि प्रभावी विकेंद्रीकृत योजना हो सके।

- जिला विकास आयुक्त: इस भूमिका का प्रस्ताव किया गया ताकि जिला स्तर पर सभी विकास विभागों की देखरेख की जा सके।

- नियमित पंचायत चुनाव: पंचायत राज संस्थाओं के लिए नियमित चुनावों के महत्व पर जोर दिया गया।

- ब्यूरोक्रेटाइजेशन और लोकतांत्रीकरण: विकास प्रशासन के ब्यूरोक्रेटाइजेशन की आलोचना की गई और लोकतांत्रीकरण की ओर बढ़ने का समर्थन किया गया।

- स्थानीय योजना पर ध्यान: विकेंद्रीकृत प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया गया जिसमें पंचायत राज स्थानीय योजना और विकास में प्रमुख भूमिका निभाएगा।

- अन्य समितियों से भिन्नता: पहले की समितियों से भिन्नता रखते हुए पंचायत राज को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई और जिला कलेक्टर की विकासात्मक भूमिका को कम किया गया।

- कमजोरियों को संबोधित करना: पंचायत राज के कमजोर होने के मुद्दे को संबोधित करने का उद्देश्य और प्रभावी कार्य के लिए उपायों का प्रस्ताव।

- स्थानीय शासन को सशक्त बनाना: स्थानीय योजना और विकास के लिए पंचायत राज को सशक्त बनाने के महत्व पर बल दिया गया, कुछ पहले की समिति की सिफारिशों से भिन्नता।

- जिला कलेक्टर की भूमिका: अन्य समितियों से भिन्नता रखते हुए जिला कलेक्टर की विकासात्मक भूमिका को कम करने की सिफारिश की गई, विकास प्रशासन में पंचायत राज के महत्व पर जोर दिया गया।

1986 में, राजीव गांधी सरकार ने 'लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्जीवित करने' पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एल. एम. सिंहवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।

समिति द्वारा किए गए सुझाव:

- संवैधानिक मान्यता: पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता, सुरक्षा और संरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ने का सुझाव दिया गया ताकि उनकी पहचान और अखंडता सुनिश्चित हो सके।

- संवैधानिक प्रावधान: पंचायती राज निकायों के लिए नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों की सिफारिश की गई।

- न्याय पंचायतों: गाँवों के एक समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया।

- गाँवों का पुनर्गठन: ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम बनाने के लिए गाँवों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक माना गया।

- वित्तीय संसाधनों में वृद्धि: गाँव पंचायतों को अधिक वित्तीय संसाधन प्रदान करने की वकालत की गई।

- न्यायिक ट्रिब्यूनल: प्रत्येक राज्य में चुनावों, विघटन और अन्य संबंधित मामलों के विवादों को सुलझाने के लिए न्यायिक ट्रिब्यूनल की स्थापना की सिफारिश की गई।

पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए समिति द्वारा किए गए सुझाव:

संविधानिक मान्यता: पंचायत राज संस्थाओं की संविधानिक मान्यता का सुझाव दिया गया।

- तीन-स्तरीय प्रणाली: गाँव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों के साथ तीन-स्तरीय पंचायत राज प्रणाली की वकालत की गई।

- जिला परिषद की भूमिका: जिला परिषद को पंचायत राज प्रणाली का केंद्रीय बिंदु निर्धारित किया गया, जो जिला स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार है।

- नियुक्ति अवधि: पंचायत राज संस्थाओं के लिए पाँच वर्षों की निर्धारित अवधि की सिफारिश की गई।

- अधिनियमित अवधि: किसी संस्था के अधिसंक्रमण के लिए अधिकतम छह महीने की अवधि का प्रस्ताव रखा गया।

- राज्य-स्तरीय योजना समिति: राज्य स्तर पर योजना और समन्वय समिति के गठन का सुझाव दिया गया, जिसकी अध्यक्षता योजना मंत्री करेंगे, और जिसमें जिला परिषद के अध्यक्ष सदस्य होंगे।

- विषयों की विस्तृत सूची: पंचायत राज के लिए विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करने की मांग की गई, जिसे संविधान में शामिल किया जाएगा।

- सीटों का आरक्षण: जनसंख्या के आधार पर सभी तीन स्तरों पर सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए अतिरिक्त आरक्षण के साथ, की सिफारिश की गई।

- राज्य वित्त आयोग: प्रत्येक राज्य में पंचायत राज संस्थाओं के लिए वित्तीय संवितरण के मानदंड और दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा गया।

- जिला कलेक्टर की भूमिका: जिला कलेक्टर को जिला परिषद का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी निर्धारित किया गया।

गडगिल समिति 1988: 1988 में, नीति और कार्यक्रमों पर समिति, जिसकी अध्यक्षता वी.एन. गडगिल ने की, कांग्रेस पार्टी द्वारा पंचायत राज संस्थाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के तरीकों की खोज के लिए गठित की गई।

7. गडकिल समिति 1988

1988 में, कांग्रेस पार्टी द्वारा V.N. गडकिल की अध्यक्षता में नीति और कार्यक्रमों पर समिति का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों की प्रभावशीलता बढ़ाने के तरीके खोजने का था।

समिति की सिफारिशें:

- संविधानिक स्थिति: पंचायती राज संस्थानों को संविधानिक स्थिति प्रदान करने का समर्थन किया।

- तीर स्तरीय प्रणाली: गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती राज की तीन-स्तरीय प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव दिया।

- स्थायी अवधि: पंचायती राज संस्थानों की अवधि को पांच साल निर्धारित करने का सुझाव दिया।

- प्रत्यक्ष चुनाव: सभी तीन स्तरों पर पंचायत के सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की सिफारिश की।

- आरक्षण: अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण करने की मांग की।

- योजना और कार्यान्वयन: पंचायती राज निकायों को सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए संविधान में विषयों की एक सूची निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव किया गया।

- कराधान शक्तियाँ: पंचायती राज निकायों को कर और शुल्क लगाने, संग्रहित करने और उन्हें उचित ठहराने का अधिकार दिया गया।

- राज्य वित्त आयोग: पंचायती राज को वित्त आवंटन के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना का समर्थन किया।

- राज्य चुनाव आयोग: पंचायत चुनावों के संचालन के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की सिफारिश की।

इन सिफारिशों ने पंचायती राज संस्थानों को संविधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान करने के लिए संशोधन विधेयक के प्रारूप बनाने का आधार तैयार किया।

संविधान का भाग IX जोड़ा गया है, जिसका शीर्षक 'पंचायते' है, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243-O तक शामिल हैं।

- राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे इस अधिनियम में वर्णित नए पंचायती राज प्रणाली को अपनाएं।

- यह grassroots लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

- खाते की ऑडिट: पंचायतों के खातों के रखरखाव और ऑडिट का प्रबंधन राज्य विधानमंडल करता है।

- संघ शासित क्षेत्रों पर लागू: प्रावधान संघ शासित क्षेत्रों पर लागू होते हैं, जिसमें संभावित अपवाद और संशोधन हो सकते हैं।

- ग्यारहवीं अनुसूची: इसमें 29 कार्यात्मक आइटम शामिल हैं, जिनमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि शामिल हैं।

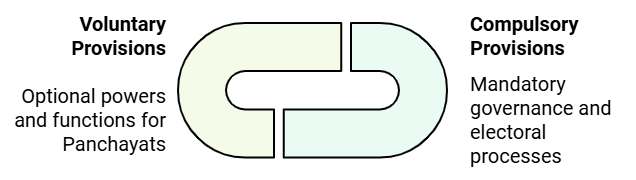

अनिवार्य प्रावधान (Mandatory):

- गाँव या गाँवों के समूह में ग्राम सभा का आयोजन।

- गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना।

- गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर सभी सीटों के लिए सीधे चुनाव।

- मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव।

- पंचायत के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के मतदान के अधिकार।

- पंचायतों के लिए चुनाव लडऩे के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष।

- पंचायतों में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटों का आरक्षण।

- महिलाओं के लिए पंचायतों में एक-तिहाई सीटों का आरक्षण।

- पंचायतों की अवधि पांच वर्ष तय करना और किसी पंचायत के अधिग्रहण की स्थिति में छह महीने के भीतर नए चुनाव कराना।

- पंचायतों के चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना।

- पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर पांच वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन।

स्वैच्छिक प्रावधान (Discretionary):

- ग्राम सभा को गाँव स्तर पर शक्तियाँ और कार्य प्रदान करना।

- गाँव पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव के तरीके का निर्धारण करना।

- गाँव पंचायतों के अध्यक्षों को मध्यवर्ती पंचायतों में या, मध्यवर्ती पंचायतों की अनुपस्थिति में, जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना।

- मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्षों को जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना।

- सांसदों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को विभिन्न स्तरों पर पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना।

- किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण।

- पंचायतों को स्वशासन (autonomous bodies) के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियाँ और अधिकार देना।

- पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने और संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्यों में से कुछ या सभी को करने के लिए शक्तियों और जिम्मेदारियों का वितरण।

- पंचायतों को वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना, जिससे वे कर, शुल्क, और अन्य शुल्क लगाने, संग्रह करने और आवंटित करने के लिए अधिकृत हों।

- राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, और टोलों को पंचायत को सौंपना।

- राज्य के समेकित कोष से पंचायतों को अनुदान देना।

- पंचायतों के सभी धन को जमा करने के लिए कोषों का गठन करना।

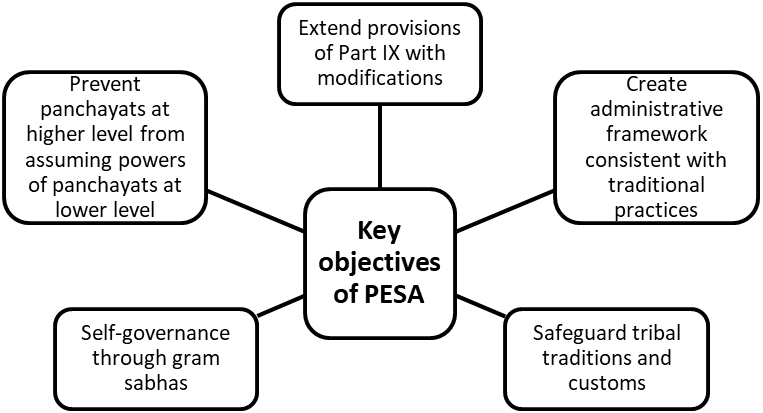

PESA ACT OF 1996 (Extension Act)

Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996, जिसे आमतौर पर PESA Act के नाम से जाना जाता है, को अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX के प्रावधानों का विस्तार करने के लिए कुछ संशोधनों के साथ लागू किया गया था।

PESA अधिनियम के उद्देश्य:

- ग्राम सभा का आयोजन।

- गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर सभी सीटों के लिए सीधे चुनाव।

- पंचायतों की अवधि पांच वर्ष तय करना और किसी पंचायत के अधिग्रहण की स्थिति में छह महीने के भीतर नए चुनाव कराना।

- पंचायतों के चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना।

- पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर पांच वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन।

PESA अधिनियम 1996 (विस्तार अधिनियम)

Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996, जिसे सामान्यतः PESA अधिनियम के रूप में जाना जाता है, को संविधान के भाग IX से संबंधित पंचायतों के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ संशोधनों के साथ विस्तारित करने के लिए लागू किया गया था। यहाँ PESA अधिनियम के उद्देश्य और विशेषताएँ दी गई हैं:

PESA अधिनियम के उद्देश्य:

- संविधान के भाग IX से संबंधित पंचायतों के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में कुछ संशोधनों के साथ विस्तारित करना।

- ग्राम शासन की स्थापना करना, जिसमें भागीदारी लोकतंत्र हो, और ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना।

- आदिवासी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष अधिकारों के साथ पंचायतों को सशक्त बनाना।

PESA अधिनियम की विशेषताएँ (प्रावधान):

- अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर राज्य विधान विधान की पारंपरिक कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं, और सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन प्रथाओं के अनुसार होना चाहिए।

- एक गाँव उन निवासियों से बना होगा जो परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार मामलों का प्रबंधन करते हैं।

- प्रत्येक गाँव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें उस गाँव के पंचायत के लिए चुनाव रोल में नामांकित लोग शामिल होंगे।

- ग्राम सभा परंपराओं, रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और परंपरागत विवाद समाधान की रक्षा करने के लिए सक्षम है।

- ग्राम सभा सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को अनुमोदित करती है और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों की पहचान करती है।

- गाँव स्तर पर पंचायत को ग्राम सभा से निधियों के उपयोग का प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

- अनुसूचित क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण, जिसमें आधे से कम अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं होगा; सभी अध्यक्षों की सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।

- राज्य सरकार बिना प्रतिनिधित्व वाली अनुसूचित जनजातियों को नामित कर सकती है, जो कुल निर्वाचित सदस्यों का एक-दशमलव तक नहीं होगी।

- भूमि अधिग्रहण या पुनर्वास से पहले ग्राम सभा या पंचायतों से परामर्श आवश्यक है; योजना और कार्यान्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा।

- छोटे जल निकायों की योजना और प्रबंधन को उचित स्तर पर पंचायतों को सौंपा जाएगा।

- छोटे खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस या खनन पट्टे के लिए ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिश अनिवार्य है।

- छोटे खनिजों के शोषण के लिए नीलामी द्वारा छूट देने के लिए ग्राम सभा या पंचायतों की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है।

- पंचायतों के लिए विशिष्ट शक्तियाँ, जिनमें निषेध को लागू करना, छोटे वन उत्पादों का स्वामित्व, भूमि का alienation नियंत्रण, गाँव के बाजारों का प्रबंधन, पैसे उधार देने पर नियंत्रण, और सामाजिक क्षेत्रों का नियंत्रण शामिल हैं।

- उच्च स्तर की पंचायतों को निचले स्तर की पंचायतों या ग्राम सभा के अधिकारों का अधिग्रहण करने से रोकने के लिए सुरक्षा उपाय।

- राज्य विधान सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायतों के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए छठे अनुसूची के पैटर्न का पालन करना चाहिए।

- कोई भी कानून जो PESA अधिनियम के साथ असंगत है, एक वर्ष के बाद प्रभाव में नहीं रहेगा, लेकिन मौजूदा पंचायतें अपने कार्यकाल के समाप्त होने तक जारी रहेंगी, जब तक कि राज्य विधान सभा ने पहले ही उन्हें भंग नहीं किया।

Panchayati Raj के वित्त:

भारत की दूसरी प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) (2005-2009) ने पंचायत राज संस्थाओं (PRIs) के लिए राजस्व के स्रोतों का सारांश प्रदान किया और वित्तीय चुनौतियों को उजागर किया। यहाँ सारांश के प्रमुख बिंदु हैं:

Panchayats के लिए राजस्व के स्रोत:

- केंद्र सरकार से अनुदान, जो केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं।

- राज्य सरकार से devolutions, जो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं।

- राज्य सरकार से ऋण/अनुदान।

- केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के तहत कार्यक्रम-विशिष्ट आवंटन।

- आंतरिक संसाधन उत्पादन, जिसमें कर और गैर-कर राजस्व शामिल हैं।

वित्तीय सशक्तीकरण की चुनौतियाँ:

- देशभर में, राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तीकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है।

- पंचायतों के संसाधन बहुत कम हैं, और प्रगतिशील राज्यों जैसे कि केरल, कर्नाटका, और तमिलनाडु में भी, वे मुख्य रूप से सरकारी अनुदानों पर निर्भर हैं।

- पंचायत स्तर पर आंतरिक संसाधन उत्पादन कमजोर है, आंशिक रूप से सीमित कर क्षेत्र और राजस्व संग्रह में पंचायतों की अनिच्छा के कारण।

- पंचायतें केंद्रीय और राज्य सरकारों से अनुदानों पर निर्भर हैं, और अनुदानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा योजना विशेष है, जो विवेक और लचीलापन को सीमित करता है।

- राज्य सरकारें अपने वित्तीय प्रतिबंधों के कारण पंचायतों को धन हस्तांतरित करने में उत्सुक नहीं हैं।

- महत्वपूर्ण ग्यारहवें अनुसूची के मामलों में जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, जल आपूर्ति, स्वच्छता, और छोटे सिंचाई के लिए राज्य सरकारें सीधे कार्यान्वयन और व्यय के लिए जिम्मेदार हैं।

- कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है जहाँ पंचायतों के पास जिम्मेदारियाँ हैं लेकिन संसाधनों की कमी है।

स्वयं के संसाधन उत्पादन का महत्व:

हालाँकि केंद्र/राज्य सरकारों से हस्तांतरित धन महत्वपूर्ण है, PRIs का स्वयं का संसाधन उत्पादन उनके वित्तीय स्थिति के लिए आवश्यक है। स्थानिय कराधान प्रणाली लोगों को निर्वाचित निकायों के मामलों में शामिल करती है और संस्थाओं को नागरिकों के प्रति जिम्मेदार बनाती है।

ग्राम पंचायतों का संसाधन संग्रह:

ग्राम पंचायतें अपने स्वयं के संसाधन संग्रह के मामले में तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि उनके पास कराधान का क्षेत्र है। अन्य स्तर (मध्य और जिला पंचायतें) मुख्य रूप से टोल, शुल्क, और गैर-कर राजस्व पर निर्भर होती हैं।

Panchayats के कराधान शक्तियाँ:

- राज्य पंचायत राज अधिनियम अधिकांश कराधान शक्तियों को ग्राम पंचायतों को प्रदान करते हैं।

- मध्य और जिला पंचायतों का राजस्व क्षेत्र छोटा रखा गया है और इसे द्वितीयक क्षेत्रों जैसे कि फेरी सेवाएँ, बाजार, जल और संरक्षण सेवाएँ, वाहनों का पंजीकरण, स्टाम्प ड्यूटी पर उपकर, आदि तक सीमित किया गया है।

ग्राम पंचायतों के कराधान शक्तियाँ:

- विभिन्न कर, शुल्क, टोल, और शुल्क ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिनमें संपत्ति/घर कर, पेशेवर कर, भूमि कर/उपकर, वाहनों पर कर/टोल, मनोरंजन कर/शुल्क, लाइसेंस शुल्क, गैर-कृषि भूमि पर कर, मवेशियों के पंजीकरण पर शुल्क, स्वच्छता/नाली/संरक्षण कर, जल दर/कर, प्रकाशन दर/कर, शिक्षा उपकर, और मेलों और त्योहारों पर कर शामिल हैं।

पंचायती राज के वित्त

भारत की दूसरी प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) (2005-2009) ने पंचायती राज संस्थानों (PRIs) के लिए राजस्व के स्रोतों का सारांश प्रस्तुत किया और वित्तीय चुनौतियों को उजागर किया। यहाँ सारांश के प्रमुख बिंदु दिए गए हैं:

पंचायती राज के लिए राजस्व के स्रोत:

- केंद्र सरकार से केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अनुदान।

- राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विकेंद्रीकरण।

- राज्य सरकार से ऋण/अनुदान।

- केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के अंतर्गत कार्यक्रम-विशिष्ट आवंटन।

- आंतरिक संसाधन सृजन, जिसमें कर और गैर-कर राजस्व शामिल हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण की चुनौतियाँ:

- देशभर में, राज्यों ने पंचायती राज के आर्थिक सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है।

- पंचायतों के संसाधन सीमित हैं, और प्रगतिशील राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी, वे सरकार के अनुदानों पर निर्भर हैं।

- पंचायत स्तर पर आंतरिक संसाधन सृजन कमजोर है, आंशिक रूप से सीमित कर क्षेत्र और राजस्व संग्रह में पंचायतों की अनिच्छा के कारण।

- पंचायतें संघ और राज्य सरकारों से अनुदानों पर अधिक निर्भर हैं, और अनुदानों का एक बड़ा हिस्सा योजना-विशिष्ट होता है, जो विवेक और लचीलापन सीमित करता है।

- राज्य सरकारें अपने वित्तीय प्रतिबंधों के कारण पंचायतों को धन आवंटित करने को उत्सुक नहीं हैं।

- गंभीर ग्यारहवें अनुसूची के मामलों जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, जल आपूर्ति, स्वच्छता और छोटे सिंचाई में, राज्य सरकारें सीधे कार्यान्वयन और व्यय की जिम्मेदारी लेती हैं।

- कुल मिलाकर स्थिति ऐसी है कि पंचायतों के पास जिम्मेदारियाँ हैं, पर संसाधन अपर्याप्त हैं।

स्वयं के संसाधन सृजन का महत्व:

- हालाँकि संघ/राज्य सरकारों से स्थानांतरित धन महत्वपूर्ण है, PRIs का स्वयं का संसाधन सृजन उनके वित्तीय स्थिति के लिए आवश्यक है।

- स्थानीय कर प्रणाली नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करती है और निर्वाचित निकायों के मामलों में संस्थाओं को उत्तरदायी बनाती है।

ग्राम पंचायतों का संसाधन संग्रह:

- ग्राम पंचायतें अपने संसाधन संग्रह के मामले में तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि उनके पास कर क्षेत्र है।

- अन्य स्तर (बीच की और जिला पंचायतें) मुख्यतः टोल, शुल्क, और गैर-कर राजस्व पर निर्भर हैं।

पंचायतों की कराधान शक्तियाँ:

- राज्य पंचायती राज अधिनियम अधिकांश कराधान शक्तियों को ग्राम पंचायतों को प्रदान करते हैं।

- बीच की और जिला पंचायतों का राजस्व क्षेत्र छोटा और द्वितीयक क्षेत्रों तक सीमित रखा गया है, जैसे कि फेरी सेवाएँ, बाजार, जल और संरक्षण सेवाएँ, वाहन पंजीकरण, स्टांप ड्यूटी पर उपकर, आदि।

ग्राम पंचायतों की कराधान शक्तियाँ:

- विभिन्न कर, शुल्क, टोल, और शुल्क ग्राम पंचायतों के अधिकारक्षेत्र में आते हैं, जिसमें शामिल हैं:

- सम्पत्ति/घर कर

- व्यवसाय कर

- भूमि कर/उपकर

- वाहनों पर कर/टोल

- मनोरंजन कर/शुल्क

- लाइसेंस शुल्क

- गैर-कृषि भूमि पर कर

- पशु पंजीकरण पर शुल्क

- स्वच्छता/नाली/संरक्षण कर

- जल दर/कर

- प्रकाशन दर/कर

- शिक्षा उपकर

- मेले और त्योहारों पर कर

प्रदर्शन की अक्षमता के कारण

73वें संशोधन अधिनियम (1992) के माध्यम से संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान करने के बाद भी, पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है और यह अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचा है।

- पर्याप्त विभाजन की कमी: कई राज्यों ने संविधान द्वारा निर्धारित कार्यों, धन और कार्यकर्ताओं (3Fs) को PRIs को विभाजित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। राज्य वित्त आयोगों (SFCs) ने सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, लेकिन कार्यान्वयन और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में कमी रही है।

- ब्यूरोक्रेसी द्वारा अत्यधिक नियंत्रण: कुछ राज्यों में, ग्राम पंचायतें अधीनस्थ हो गई हैं, जिससे सरपंचों को ब्लॉक कार्यालयों से धन या तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने में काफी समय बिताना पड़ता है। इस अत्यधिक बातचीत ने सरपंचों की भूमिका को विकृत कर दिया है।

- धन का बंधा हुआ स्वरूप: विशिष्ट योजनाओं के लिए आवंटित धन सभी जिलों के हिस्सों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, जिससे या तो अनुचित गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है या धन का कम खर्च होता है।

- सरकारी वित्त पर अत्यधिक निर्भरता: पंचायतें सरकारी वित्त पर अत्यधिक निर्भरता दिखाती हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर संसाधन जुटाने की कमी होती है। इस निर्भरता के कारण लोग सामाजिक ऑडिट की मांग कम करते हैं।

- वित्तीय शक्तियों का उपयोग करने में हिचकिचाहट: हालांकि ग्राम पंचायतों के पास संपत्ति, व्यवसायों, बाजारों, मेलों और सेवाओं पर कर लगाने की शक्ति है, लेकिन बहुत कम इसका उपयोग करते हैं। पंचायत के प्रमुख अक्सर तर्क करते हैं कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में कर लगाना चुनौतीपूर्ण है।

- ग्राम सभा की स्थिति: ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना पारदर्शिता, जवाबदेही और हाशिये पर खड़े वर्गों की भागीदारी को बढ़ा सकता है, लेकिन राज्य अधिनियम अक्सर उनके अधिकारों और कार्यों पर स्पष्टता की कमी रखते हैं।

- पैरालल निकायों का निर्माण: त्वरित कार्यान्वयन के लिए बनाए गए पैरलल बॉडीज़ (PBs) अक्सर जवाबदेही और दक्षता में सुधार नहीं दिखाते हैं। PBs पक्षपाती राजनीति, भ्रष्टाचार और कुलीन वर्गों के कब्जे जैसी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं, जो मौजूदा संरचनाओं के साथ एक डिस्कनेक्ट बनाते हैं और PRIs को हतोत्साहित करते हैं।

- खराब बुनियादी ढांचा: कई ग्राम पंचायतों में बुनियादी ढांचे की कमी है, जिसमें पूर्णकालिक सचिव और कार्यालय भवन शामिल हैं। योजना और निगरानी के लिए डेटाबेस की अनुपस्थिति उनकी प्रभावशीलता को और बाधित करती है।

- सीमित प्रशिक्षण और जागरूकता: PRIs के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से कई, जो अर्ध-साक्षर या निरक्षर हैं, अक्सर अपनी भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और संबंधित प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता की कमी रखते हैं। अपर्याप्त प्रशिक्षण उनकी कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में उनकी अक्षमता में योगदान देता है।

इन चुनौतियों का समाधान एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें प्रभावी विभाजन, ब्यूरोक्रेटिक नियंत्रण को कम करना, वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देना, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना, और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण में सुधार करना शामिल है।

|

161 videos|631 docs|260 tests

|