लक्ष्मीकांत सारांश: नगरपालिका | UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity) PDF Download

परिचय

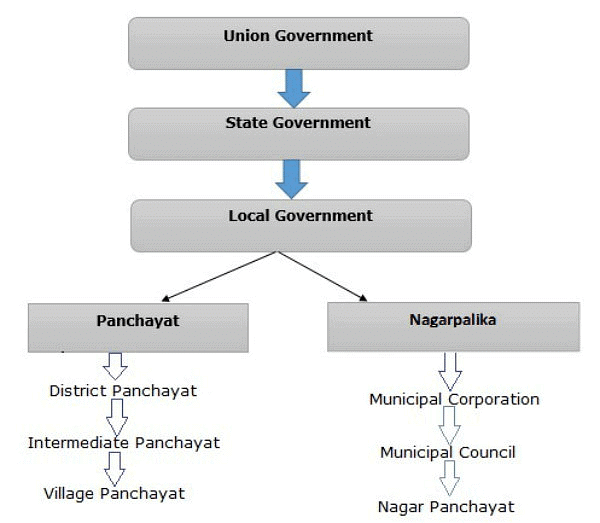

'शहरी स्थानीय सरकार' (Urban Local Government) का शब्द भारत में शहरी क्षेत्रों का शासन उन निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है जिन्हें जनता द्वारा चुना जाता है। इसका अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा सीमांकित विशेष शहरी क्षेत्र तक सीमित होता है।

भारत में शहरी स्थानीय सरकार के आठ प्रकार हैं:

- नगर निगम

- नगर पंचायत

- सूचित क्षेत्र समिति

- शहर क्षेत्र समिति

- छावनी बोर्ड

- टाउनशिप

- पोर्ट ट्रस्ट

- विशेष उद्देश्य एजेंसी

शहरी सरकार की प्रणाली को 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक रूप दिया गया। केंद्रीय स्तर पर, 'शहरी स्थानीय सरकार' का विषय तीन मंत्रालयों द्वारा प्रबंधित किया जाता है:

- आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय

- रक्षा मंत्रालय (छावनी बोर्डों के लिए)

- गृह मंत्रालय (संघ शासित प्रदेशों के लिए)

शहरी निकायों का विकास

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

आधुनिक भारत में शहरी स्थानीय सरकार के संस्थान ब्रिटिश शासन के दौर में अपनी जड़ें रखते हैं। प्रमुख घटनाओं में शामिल हैं:

- 1688 में, मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित किया गया, जिसका चार्टर 30 दिसंबर 1687 को जारी किया गया और निगम 29 सितंबर 1688 को अस्तित्व में आया।

- 1726 में, मुंबई और कोलकाता में नगर निगम स्थापित किए गए।

- लॉर्ड मेयो का 1870 का प्रस्ताव वित्तीय विकेंद्रीकरण पर केंद्रित था, जिसमें स्थानीय स्वशासन संस्थानों के विकास की कल्पना की गई थी।

- लॉर्ड रिपन का 1882 का प्रस्ताव, जिसे स्थानीय स्वशासन का 'मैग्ना कार्टा' कहा जाता है, ने उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता का खिताब दिलाया।

- 1907 में, सी.ई.एच. हॉबहाउस की अध्यक्षता में विकेंद्रीकरण पर एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया गया और उसने 1909 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तुत द्व chambers योजना के तहत, स्थानीय स्वशासन को एक जिम्मेदार भारतीय मंत्री के अधीन हस्तांतरित विषय बना दिया गया।

- 1924 में, केंद्रीय विधानमंडल द्वारा छावनी अधिनियम पारित किया गया।

- 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तुत प्रांतीय स्वायत्तता योजना के तहत, स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया।

इस संदर्भ में, 1688 में मद्रास में पहले नगर निगम की स्थापना और 1882 में लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव के महत्व को विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है।

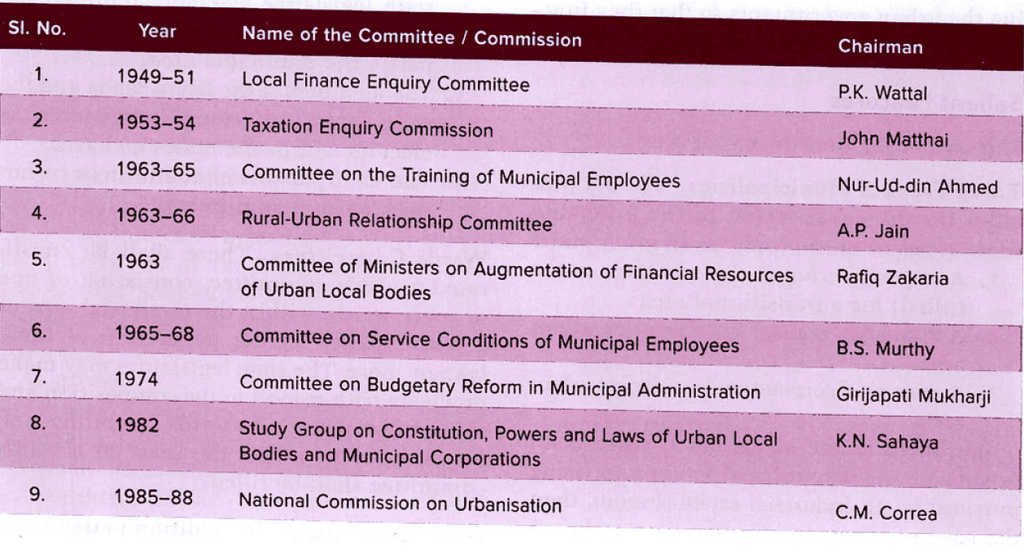

समितियाँ और आयोग

केंद्रीय सरकार ने शहरी स्थानीय शासन के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए विभिन्न समितियों और आयोगों की नियुक्ति की है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

विभिन्न समितियाँ और आयोग

संविधानिकरण

- राजीव गांधी सरकार: अगस्त 1989 में, राजीव गांधी सरकार ने लोक सभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक (नगरपालिका विधेयक) पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य नगरपालिका निकायों को संविधानिक दर्जा देना था, जिससे उन्हें मजबूत और पुनर्व्यवस्थित किया जा सके। हालांकि यह लोक सभा में पारित हुआ, लेकिन अक्टूबर 1989 में यह राज्य सभा में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप यह विधेयक समाप्त हो गया।

- वी. पी. सिंह सरकार: राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, जिसका नेतृत्व वी. पी. सिंह ने किया, ने सितंबर 1990 में संशोधित नगरपालिका विधेयक को लोक सभा में फिर से पेश किया। दुर्भाग्यवश, यह विधेयक पारित नहीं हो सका और अंततः लोक सभा के विघटन के कारण समाप्त हो गया।

- नरसिंह राव सरकार: पी. वी. नरसिंह राव सरकार ने सितंबर 1991 में संशोधित नगरपालिका विधेयक को लोक सभा में प्रस्तुत किया। यह विधेयक अंततः 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में परिवर्तित हो गया, जो 1 जून 1993 को लागू हुआ।

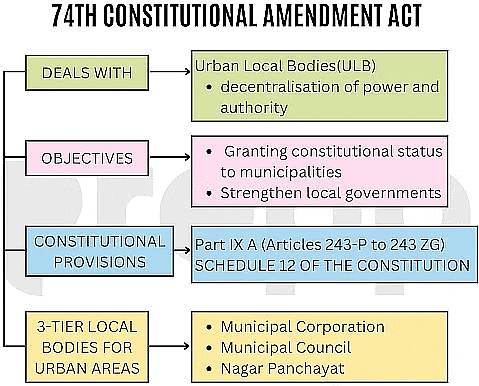

74वां संशोधन अधिनियम 1992

संविधान संशोधन का प्रभाव

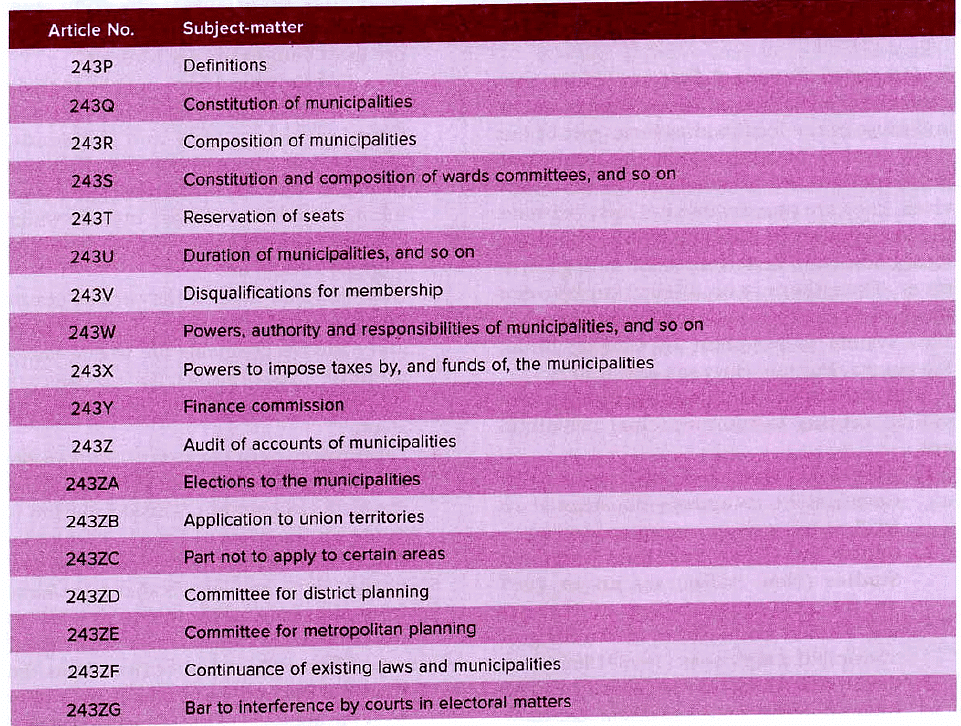

इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग IX-A जोड़ा, जिसका शीर्षक 'नगरपालिकाएँ' है, जिसमें अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, संविधान में एक नया बारहवाँ अनुसूची जोड़ा गया, जिसमें नगरपालिकाओं के अठारह कार्यात्मक विषयों को दर्शाया गया, विशेष रूप से अनुच्छेद 243-W को संबोधित करते हुए।

यह कानून नगरपालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करता है, जिससे वे संविधान के न्यायालयीय क्षेत्र में आ जाती हैं। मूल रूप से, राज्य सरकारों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नए नगरपालिका प्रणाली को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य किया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य शहरी सरकारों को पुनर्जीवित करना और मजबूत करना है, ताकि वे स्थानीय सरकार के अनिवार्य इकाइयों के रूप में प्रभावी रूप से कार्य कर सकें।

74वें संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ हैं:

तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ

यह अधिनियम प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार की नगरपालिका के गठन का वर्णन करता है:

- नगर पंचायत: संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए बनाई गई।

- नगर परिषद: छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए बनाई गई।

- नगर निगम: बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए स्थापित की गई।

हालांकि, एक अपवाद है: यदि शहरी क्षेत्र में किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा नगरपालिका सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, तो राज्यपाल इसे औद्योगिक नगर के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है, और ऐसे मामले में नगरपालिका का गठन नहीं किया जा सकता है।

राज्यपाल का निर्णय संक्रमणकालीन क्षेत्र, छोटे शहरी क्षेत्र या बड़े शहरी क्षेत्र को निर्दिष्ट करने में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखता है:

- क्षेत्र की जनसंख्या।

- जनसंख्या की घनत्व।

- स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पन्न राजस्व।

- गैर-कृषि गतिविधियों में रोजगार का प्रतिशत।

- आर्थिक महत्व।

- राज्यपाल द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य कारक।

संरचना

नगरपालिका के सभी सदस्य नगरपालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा सीधे चुने जाने हैं। इस उद्देश्य के लिए नगरपालिका क्षेत्र को वार्ड के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। राज्य विधानसभा को नगरपालिका के अध्यक्ष के चुनाव की विधि निर्धारित करने का अधिकार है।

राज्य विधानमंडल को नगरपालिका में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार भी प्राप्त है:

- नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति, जिनके पास नगरपालिका की बैठकों में मतदान का अधिकार नहीं है।

- लोक सभा के सदस्य और राज्य विधान सभा के सदस्य, जो पूरी या आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- राज्य सभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य, जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं।

- समितियों के अध्यक्ष (वार्ड समितियों को छोड़कर)।

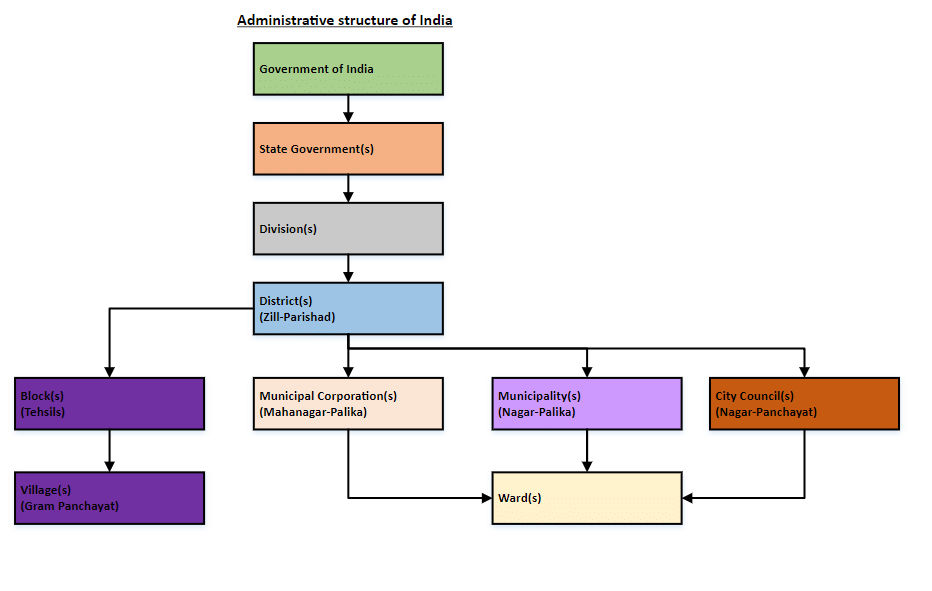

भारत की प्रशासनिक संरचना

वार्ड समितियाँ

तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरपालिका के क्षेत्र में, एक या एक से अधिक वार्डों से मिलकर बनी एक वार्ड समिति स्थापित की जाएगी। राज्य विधानमंडल के पास वार्ड समिति के गठन, भौगोलिक क्षेत्र और सीटों को भरने के तरीके का निर्धारण करने का अधिकार है।

अन्य समितियां

वार्ड समितियों के अलावा, राज्य विधानमंडल को अतिरिक्त समितियों की स्थापना का अधिकार भी प्राप्त है। इन समितियों के गठन के लिए प्रावधान किया जा सकता है, और ऐसी समितियों के अध्यक्ष नगरपालिका के सदस्य बन सकते हैं।

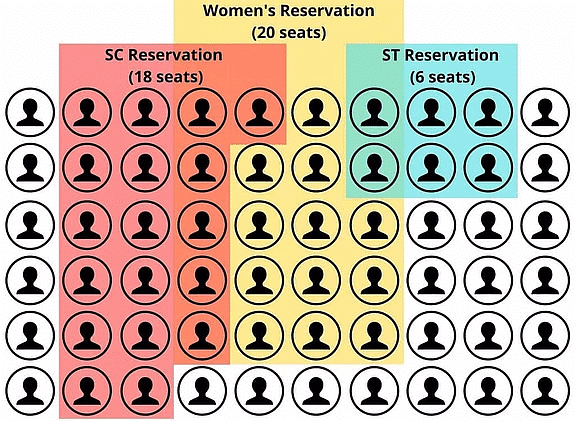

सीटों का आरक्षण

- यह अधिनियम प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य करता है, जो नगरपालिका क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुसार होता है। इसके अलावा, यह महिलाओं के लिए कुल सीटों का कम से कम एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित करता है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।

- राज्य विधानमंडल को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के तरीके को स्थापित करने का अधिकार है। इसके अलावा, पिछड़े वर्गों के लिए नगरपालिकाओं में सीटों या अध्यक्ष कार्यालयों के आरक्षण के लिए प्रावधान किया जा सकता है।

- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों और अध्यक्ष कार्यालयों का आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्धारित अवधि के समाप्त होने के बाद प्रभावी नहीं रहेगा, जो वर्तमान में अस्सी वर्षों के लिए (2030 तक) निर्धारित है।

सीट आरक्षण

नगरपालिकाओं की अवधि

- कानून के अनुसार, प्रत्येक नगरपालिका की अवधि पांच वर्ष होती है, जो इसकी पहली बैठक से प्रारंभ होती है। हालांकि, इसे अपने कार्यकाल को पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है।

- एक नगरपालिका के गठन के लिए नए चुनावों को या तो उसके पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले या भंग होने की स्थिति में छह महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

- यदि शेष अवधि छह महीने से कम है, तो उस अवधि के दौरान नई नगरपालिका के लिए कोई चुनाव आवश्यक नहीं है।

- पूर्व भंग के बाद पुनर्गठित नगरपालिका शेष अवधि के लिए कार्यरत रहती है, और उसे पूर्ण पांच वर्षीय कार्यकाल का लाभ नहीं मिलता।

- कानून यह सुनिश्चित करता है कि एक नगरपालिका को इसके भंग होने से पहले सुनवाई का उचित अवसर मिलना चाहिए, और मौजूदा कानूनों में कोई संशोधन पूर्व भंग का कारण नहीं बन सकता।

अयोग्यता

यदि किसी व्यक्ति को राज्य चुनाव कानूनों के तहत अयोग्य ठहराया गया है, तो वह नगरपालिका की सदस्यता के लिए अयोग्य होता है। हालांकि, यदि व्यक्ति की आयु कम से कम 21 वर्ष है, तो आयु के कारण कोई अयोग्यता नहीं arises होती, भले ही वह 25 वर्ष से कम हो। अयोग्यता के प्रश्नों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के पास भेजा जाता है।

राज्य निर्वाचन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन मतदाता सूचियों की तैयारी की देखरेख करता है और नगरपालिकाओं के लिए चुनाव आयोजित करता है। राज्य विधानमंडल नगरपालिका चुनाव से संबंधित सभी मामलों को संबोधित कर सकता है।

शक्ति और कार्य

राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं को आत्म-शासन के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान कर सकता है, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय योजनाओं और बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध संबंधित योजनाओं से संबंधित शक्तियों का हस्तांतरण शामिल है।

वित्त

राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं को कर लगाने, राज्य द्वारा संकलित करों को आवंटित करने, अनुदान प्रदान करने और नगरपालिका निधियों के लिए फंड स्थापित करने की अनुमति दे सकता है।

वित्त आयोग

- हर पांच वर्षों में, वित्त आयोग नगरपालिका वित्तीय स्थितियों की समीक्षा करता है, वितरण के सिद्धांतों, करों के निर्धारण और वित्तीय स्थितियों में सुधार के उपायों पर सिफारिशें करता है।

- राज्यपाल आयोग की सिफारिशें और राज्य विधानमंडल के सामने उठाए गए कदम प्रस्तुत करते हैं।

- केंद्रीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर नगरपालिका संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्य के समेकित कोष को बढ़ाने के उपाय सुझाता है।

लेखों का लेखा परीक्षा

राज्य विधानमंडल को नगरपालिकाओं द्वारा लेखों के रखरखाव और लेखा परीक्षा से संबंधित प्रावधान स्थापित करने का अधिकार है।

संघ शासित प्रदेशों पर आवेदन

इस भाग के प्रावधान संघ शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं। हालांकि, राष्ट्रपति विशेष अपवादों और संशोधनों के साथ संघ शासित प्रदेश पर इनके अनुप्रयोग का निर्देश दे सकते हैं।

छूट प्राप्त क्षेत्र

यह अधिनियम राज्यों के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है, और न ही यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के कार्यों और शक्तियों को प्रभावित करता है। संसद इन प्रावधानों को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में निर्दिष्ट अपवादों और संशोधनों के साथ बढ़ा सकती है।

जिला योजना समिति

- प्रत्येक राज्य को जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करना आवश्यक है, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं से योजनाओं को संकलित करके पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का मसौदा तैयार करे।

- राज्य विधानमंडल समिति की संरचना, सदस्यों के चुनाव, जिला योजना से संबंधित कार्य और अध्यक्षों के चुनाव का निर्धारण कर सकता है।

- समिति के सदस्यों में चार-पांचवें भाग का चुनाव जिला पंचायत और नगरपालिका के सदस्यों द्वारा ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा।

- समिति, विकास योजना के मसौदे को तैयार करते समय, पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच सामान्य हित, संसाधनों की उपलब्धता पर विचार करती है, और निर्दिष्ट संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करती है।

- अध्यक्ष विकास योजना को राज्य सरकार को अग्रेषित करता है।

महानगर योजना समिति

- प्रत्येक महानगर क्षेत्र को विकास योजनाओं के मसौदे को तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति स्थापित करनी होगी।

- राज्य विधानमंडल को निम्नलिखित को परिभाषित करने का अधिकार है:

- इन समितियों की संरचना।

- समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया।

- इन समितियों में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और अन्य संगठनों का प्रतिनिधित्व।

- महानगर क्षेत्र के लिए योजना और समन्वय से संबंधित समितियों के कार्य।

- इन समितियों के अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया।

- समिति के दो-तिहाई सदस्यों का चुनाव महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा किया जाना चाहिए।

- इन सदस्यों का प्रतिनिधित्व नगरपालिकाओं और पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए।

- विकास योजना के मसौदे को तैयार करते समय, महानगर योजना समिति निम्नलिखित पर विचार करेगी:

- महानगर क्षेत्र में नगरपालिकाओं और पंचायतों से योजनाएं।

- नगरपालिकाओं और पंचायतों के बीच सामान्य हित, जिसमें समन्वित स्थानिक योजना, संसाधन साझा करना, एकीकृत अवसंरचना विकास, और पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं।

- भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समग्र उद्देश्य और प्राथमिकताएं।

- महानगर क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों द्वारा अपेक्षित निवेश की सीमा और प्रकृति, उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए।

महानगर योजना समिति की संरचना

अतिरिक्त रूप से, समिति को राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों और संगठनों से इनपुट प्राप्त करने की आवश्यकता है। एक महानगर योजना समिति के अध्यक्ष को विकास योजना को राज्य सरकार को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी होती है।

मौजूदा कानूनों और नगरपालिका का निरंतरता

- नगरपालिकाओं से संबंधित सभी राज्य कानून इस अधिनियम की शुरूआत के एक वर्ष तक प्रभावी रहते हैं।

- राज्यों को इस अधिनियम में वर्णित नए नगरपालिका प्रणाली को 1 जून, 1993 से एक वर्ष के भीतर अपनाना आवश्यक है।

- इस अधिनियम की शुरूआत पर मौजूदा नगरपालिका अपनी अवधि के अंत तक जारी रहेंगी, जब तक कि राज्य विधानमंडल द्वारा पहले तोड़ नहीं दिया जाए।

चुनाव मामलों में कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतिबंध

- यह अधिनियम नगरपालिका के चुनावी मामलों में कोर्ट के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है।

- यह निर्दिष्ट करता है कि निर्वाचन क्षेत्र सीमांकन या सीट आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती।

- किसी भी नगरपालिका के चुनाव को केवल राज्य विधानमंडल द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकरण के समक्ष चुनाव याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है।

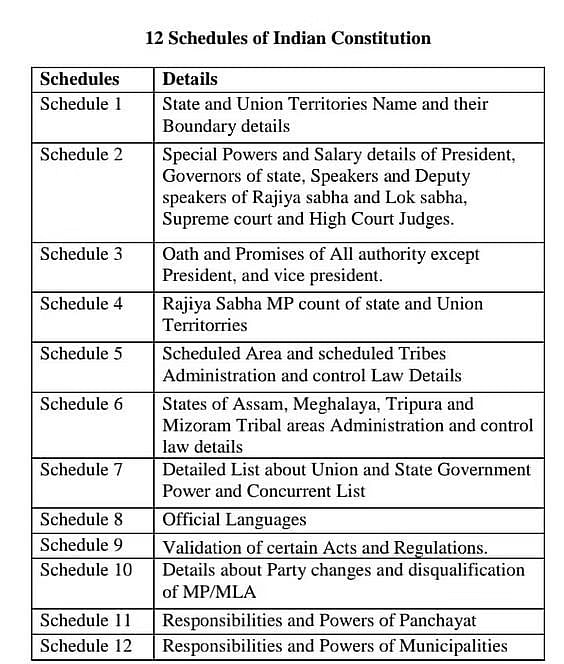

भारतीय संविधान के बारह अनुसूचियाँ

बारहवीं अनुसूची में नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 18 कार्यात्मक आइटम शामिल हैं:

- शहरी योजना, जिसमें नगर योजनाएं शामिल हैं;

- भूमि उपयोग और भवनों के निर्माण का नियमन;

- आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना;

- सड़कें और पुल;

- घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति;

- सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन;

- आग सेवाएँ;

- शहरी वनस्पति, पर्यावरण की रक्षा, और पारिस्थितिकीय पहलुओं को बढ़ावा देना;

- समाज के कमजोर वर्गों, जैसे कि विकलांग और मानसिक रूप से मंदित व्यक्तियों के हितों की रक्षा;

- झुग्गी-बस्ती का सुधार और उन्नयन;

- शहरी गरीबी उन्मूलन;

- उद्यान, बाग, playgrounds जैसी शहरी सुविधाओं और सेवाओं की उपलब्धता;

- संस्कृति, शिक्षा, और सौंदर्य पहलुओं को बढ़ावा देना;

- दफन और दफन स्थलों, दाह संस्कार और दाह संस्कार स्थलों, और विद्युत शवदाह गृह;

- पशुपालन तालाब, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम;

- महत्वपूर्ण सांख्यिकी, जिसमें जन्म और मृत्यु का पंजीकरण शामिल है;

- सार्वजनिक सुविधाएँ, जिसमें सड़क प्रकाश, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप, और सार्वजनिक सुविधाएँ शामिल हैं;

- कसाइखानों और चमड़े की फैक्ट्रियों का नियमन।

शहरी सरकार के प्रकार

भारत ने शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए आठ प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय स्थापित किए हैं:

- नगर निगम प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलोर, और अन्य के प्रशासन के लिए स्थापित किए जाते हैं। राज्य विधानमंडल इन निकायों को राज्यों में स्थापित करने के लिए अधिनियम बनाते हैं, जबकि भारत की संसद संघीय क्षेत्रों के लिए अधिनियम बनाती है। प्रत्येक नगर निगम एक सामान्य राज्य अधिनियम द्वारा संचालित हो सकता है या इसका एक अलग अधिनियम हो सकता है।

- नगर निगम में तीन प्राधिकरण होते हैं: परिषद, स्थायी समितियाँ, और नगर आयुक्त।

- परिषद विचार-विमर्श और विधायी अंग के रूप में कार्य करती है, जिसमें सीधे निर्वाचित पार्षद और नगरपालिका प्रशासन के ज्ञान या अनुभव वाले नामित व्यक्ति शामिल होते हैं। इसका गठन 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

- परिषद का नेतृत्व एक महापौर करता है, जिसे अधिकांश राज्यों में एक वर्ष के लिए पुनर्नवीनीकरणीय कार्यकाल के लिए चुना जाता है, जो एक सजावटी आकृति और निगम का औपचारिक प्रमुख होता है। महापौर की मुख्य भूमिका परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना है, जिसमें एक उपमहापौर सहायता करता है।

- स्थायी समितियाँ परिषद के संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाई जाती हैं, क्योंकि परिषद का आकार बड़ा होता है। ये सार्वजनिक कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य, कराधान, और वित्त जैसे विशेष क्षेत्रों को संभालती हैं, और अपने क्षेत्र में निर्णय लेती हैं।

- नगर आयुक्त, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक IAS सदस्य होता है, परिषद और स्थायी समितियों के निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है, और निगम का प्रमुख कार्यकारी प्राधिकरण होता है।

कोलकाता नगर निगम

नगरपालिकाएँ छोटे शहरों और कस्बों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती हैं, जो निगमों के समान होती हैं। राज्यों द्वारा उनके establishment के लिए अधिनियम पारित किए जाते हैं, जबकि भारत की संसद संघीय क्षेत्रों के लिए अधिनियम बनाती है। इन्हें विभिन्न नामों से भी जाना जाता है जैसे नगरपालिका परिषद, नगरपालिका समिति, नगरपालिका बोर्ड, नगरपालिका, शहर नगरपालिका आदि।

- नगरपालिकाएँ, नगरपालिका निगमों के समान, तीन प्राधिकरणों में विभाजित होती हैं: परिषद, स्थायी समितियाँ, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

- परिषद deliberative और legislative शाखा है, जिसमें सीधे चुने हुए पार्षद शामिल होते हैं। एक अध्यक्ष/अध्यक्ष द्वारा संचालित, जो नगरपालिका निगम में मेयर के विपरीत होता है, अध्यक्ष/अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कार्यकारी शक्तियाँ रखता है।

- स्थायी समितियाँ परिषद के संचालन को सुगम बनाने के लिए स्थापित की जाती हैं, जो सार्वजनिक कार्यों, कराधान, स्वास्थ्य, वित्त आदि से संबंधित होती हैं।

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिन-प्रतिदिन की सामान्य प्रशासन की देखरेख करता है, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

- एक अधिसूचित क्षेत्र समिति तेजी से विकसित हो रहे कस्बों के प्रशासन के लिए बनाई जाती है या उन कस्बों के लिए जो नगरपालिका के सभी मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण समझा जाता है।

- यह सरकार की गेजेट में अधिसूचना के माध्यम से स्थापित की जाती है, यह राज्य नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्य करती है, जिसमें केवल अधिसूचित प्रावधान लागू होते हैं।

- यह नगरपालिका के समान शक्तियों के साथ कार्य करती है लेकिन पूरी तरह से नामित होती है, जिसमें सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

- छोटे कस्बों के प्रशासन के लिए स्थापित, यह सीमित नागरिक कार्यों के साथ एक अर्ध-नगरपालिका प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है।

- यह एक अलग राज्य संसद अधिनियम द्वारा स्थापित की जाती है, जिसमें संरचना, कार्य और अन्य मामलों का प्रबंधन अधिनियम द्वारा किया जाता है।

- यह पूरी तरह से निर्वाचित, पूरी तरह से नामित, या राज्य सरकार द्वारा तय किए गए अनुसार दोनों का मिश्रण हो सकती है।

- कैंटोनमेंट क्षेत्रों में नगरपालिका प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है, जिसका प्रबंधन केंद्रीय सरकार द्वारा पारित कैंटोनमेंट अधिनियम 2006 के तहत होता है।

- यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है, जिसमें 62 कैंटोनमेंट बोर्ड नागरिक जनसंख्या के द्वारा वर्गीकृत होते हैं।

- इसमें आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित सदस्य होते हैं, जिनकी कार्यप्रणाली नगरपालिका के समान होती है और इसके पास कर और गैर-कर राजस्व के स्रोत होते हैं।

- बड़े सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा नागरिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए स्थापित की जाती है जो आवास कॉलोनियों में कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए होती हैं।

- यह एक टाउन प्रशासक द्वारा प्रबंधित होती है जिसे उपक्रम द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसमें कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होते; यह नौकरशाही संरचना का एक विस्तार है।

- पोर्ट ट्रस्ट ऐसे बंदरगाह क्षेत्रों में स्थापित होते हैं जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि, जो बंदरगाहों का प्रबंधन और सुरक्षा करते हैं और नागरिक सुविधाएँ प्रदान करते हैं।

- यह एक संसद अधिनियम द्वारा स्थापित होते हैं, जिसमें निर्वाचित और नामित दोनों सदस्य होते हैं, और जिनकी नागरिक कार्यप्रणाली नगरपालिका के समान होती है।

- राज्य विशेष गतिविधियों या कार्यों के लिए एजेंसियाँ स्थापित करते हैं जो आमतौर पर नगरपालिका निगमों या नगरपालिका के तहत आती हैं।

- ये कार्य-आधारित और क्षेत्र-आधारित नहीं होते हैं, इन्हें 'एकल उद्देश्य', 'विशेष उद्देश्य' एजेंसियाँ या 'कार्यात्मक स्थानीय निकाय' के रूप में जाना जाता है।

- उदाहरणों में नगर सुधार ट्रस्ट, शहरी विकास प्राधिकरण, जल आपूर्ति और सीवेज बोर्ड, आवास बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजली आपूर्ति बोर्ड, और शहर परिवहन बोर्ड शामिल हैं।

नगरपालिका जनशक्ति

भारत में नगरपालिका कर्मचारी प्रणाली

- अलग कर्मचारी प्रणाली: प्रत्येक स्थानीय निकाय के पास कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशासन और नियंत्रण के लिए अपना स्वयं का प्रणाली है। ये स्थानीय निकायों के बीच स्थानांतरित नहीं किए जा सकते, जो स्थानीय स्वायत्तता और निष्ठा पर जोर देती है।

- एकीकृत कर्मचारी प्रणाली: राज्य सरकार नगरपालिका कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशासन और नियंत्रण करती है। शहरी निकायों के लिए राज्य-व्यापी सेवाएँ (कैडर) बनाई जाती हैं, और कर्मचारियों को राज्य में स्थानीय निकायों के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है। यह प्रणाली आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि जैसे राज्यों में प्रचलित है।

- संविलित कर्मचारी प्रणाली: नगरपालिका कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारी एक ही सेवा का हिस्सा होते हैं। ये न केवल स्थानीय निकायों के बीच, बल्कि स्थानीय निकायों और राज्य सरकार के विभागों के बीच भी स्थानांतरित किए जा सकते हैं। स्थानीय नागरिक सेवा और राज्य नागरिक सेवा के बीच कोई भेद नहीं है। यह प्रणाली ओडिशा, बिहार, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा आदि जैसे राज्यों में प्रचलित है।

नगरपालिका कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान:

- अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान (मुंबई): 1927 में स्थापित, एक निजी पंजीकृत समाज।

- शहरी और पर्यावरण अध्ययन केंद्र (नई दिल्ली): 1967 में नूरुद्दीन अहमद समिति की सिफारिश पर नगरपालिका कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित किया गया (1963-1965)।

- क्षेत्रीय शहरी और पर्यावरण अध्ययन केंद्र (कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, और मुंबई): 1968 में नूरुद्दीन अहमद समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया (1963-1965)।

- राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान (नई दिल्ली): 1976 में स्थापित।

- मानव बस्तियों के प्रबंधन संस्थान (नई दिल्ली): 1985 में स्थापित।

नगरपालिका राजस्व

शहरी स्थानीय निकायों के लिए आय के स्रोत

- कर राजस्व: इसमें स्थानीय करों से प्राप्त राजस्व शामिल है जैसे कि संपत्ति कर, मनोरंजन कर, विज्ञापनों पर कर, पेशेवर कर, जल कर, पशु कर, प्रकाशन कर, तीर्थयात्रा कर, बाजार कर, नए पुलों पर टोल, और अतिरिक्त उपकर जैसे कि पुस्तकालय उपकर, शिक्षा उपकर, भिक्षाटन उपकर आदि। संपत्ति कर सबसे महत्वपूर्ण कर राजस्व के रूप में उभरता है।

- गैर-कर राजस्व: इसमें नगरपालिका संपत्तियों पर किराया, शुल्क, जुर्माना, रॉयल्टी, लाभ, लाभांश, ब्याज, उपयोगकर्ता शुल्क, और विविध प्राप्तियां शामिल हैं। उपयोगकर्ता शुल्क में जल, स्वच्छता, सीवरेज आदि जैसे सार्वजनिक उपयुक्तियों के लिए भुगतान शामिल है।

- अनुदान: विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना योजनाओं, शहरी सुधार पहलों आदि के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न अनुदान।

- वितरण: इसमें राज्य सरकार से शहरी स्थानीय निकायों को धन का स्थानांतरण शामिल है, जो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है।

- ऋण: शहरी स्थानीय निकाय अपने पूंजी व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार और वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते हैं। वित्तीय संस्थानों या अन्य निकायों से उधारी के लिए राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है।

केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद

केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद की स्थापना 1954 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश से की गई थी। इसे मूल रूप से केंद्रीय स्थानीय स्व-शासन परिषद के रूप में नामित किया गया था, लेकिन 1980 के दशक में 'स्व-शासन' शब्द को 'सरकार' से बदल दिया गया। प्रारंभ में, यह शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों दोनों से संबंधित मामलों से निपटती थी, लेकिन 1958 के बाद इसका ध्यान विशेष रूप से शहरी स्थानीय सरकार के मामलों पर केंद्रित हो गया।

एक सलाहकार निकाय के रूप में, परिषद में भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्री और राज्यों के स्थानीय स्वशासन के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि संघ मंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। परिषद स्थानीय सरकार से संबंधित निम्नलिखित कार्य करती है:

- नीति मामलों की विचारण और सिफारिश: नीति मामलों पर विचार करती है और सुझाव देती है।

- कानून निर्माण के लिए प्रस्ताव: कानून निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करती है।

- सहयोग की जांच: केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की संभावना की जांच करती है।

- सामान्य कार्यक्रम का विकास: कार्रवाई का एक सामान्य कार्यक्रम विकसित करती है।

- केंद्रीय वित्तीय सहायता की सिफारिश: केंद्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की सिफारिश करती है।

- स्थानीय निकायों के कार्य का समीक्षा: केंद्रीय वित्तीय सहायता के संबंध में स्थानीय निकायों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करती है।

नगरपालिका से संबंधित लेख संक्षेप में

|

161 videos|631 docs|260 tests

|