दृष्टिकोण: G20 ब्राज़ील 2024 और भारत की हरित ऊर्जा की प्रगति | राज्यसभा टीवी / RSTV (अब संसद टीवी) का सारांश - UPSC PDF Download

परिप्रेक्ष्य: G20 ब्राजील 2024

समाचार में क्यों? हाल ही में आयोजित G20 बैठक रियो डी जिनेरियो में संपन्न हुई, जिसमें अरबपतियों पर कर, ऊर्जा संक्रमण, और वैश्विक जलवायु प्रयासों के समर्थन जैसे प्रमुख संकल्पों पर जोर दिया गया, जिसमें ब्राजील में UNFCCC COP 30 भी शामिल है। भारत ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए गरीबी कम करने और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के महत्व पर बल दिया।

G20 शिखर सम्मेलन 2024 के प्रमुख परिणाम

- जलवायु वित्त प्रतिबद्धता: G20 ने जलवायु वित्त को “अरबों से ट्रिलियन” तक बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार किया, हालाँकि इस वित्तपोषण के स्रोत के लिए कोई ठोस योजना पर सहमति नहीं बनी। नेताओं ने अज़रबैजान में COP29 का समर्थन किया और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए वित्त पोषण बढ़ाने का आह्वान किया, हालाँकि वित्तीय तंत्रों पर सहमति नहीं बनी।

- अरबपतियों पर कर: एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उच्च-नेट-वर्थ व्यक्तियों पर कर लगाने के उपायों का समर्थन किया गया। ब्राजील ने नेतृत्व की भूमिका निभाई, सुपर-रिच पर संभावित वैश्विक कर पर चर्चा की, हालाँकि राष्ट्रीय संप्रभुता और कर के सिद्धांतों पर विवाद बना रहा।

- वैश्विक भूख और गरीबी गठबंधन: ब्राजील ने भूख और गरीबी से लड़ने के लिए एक वैश्विक गठबंधन का प्रस्ताव रखा, जिसे 82 देशों का समर्थन मिला। यह पहल 2030 तक 500 मिलियन लोगों की मदद करने का लक्ष्य रखती है, जो G20 के सामाजिक क्रियाकलापों पर केंद्रित होने का एक मील का पत्थर है।

- वित्तीय सुधार और MDB सहयोग: G20 ने वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन और गरीबी से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) के सुधार की आवश्यकता को दोहराया। नेताओं ने प्रभावशाली परियोजनाओं के लिए संसाधनों को प्रभावी ढंग से जुटाने के लिए MDB सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई।

- ऊर्जा संक्रमण और जीवाश्म ईंधन सब्सिडी: जबकि नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश पर जोर दिया गया, शिखर सम्मेलन ने जीवाश्म ईंधन सब्सिडियों को समाप्त करने के लिए COP28 की प्रतिबद्धता को फिर से नहीं दोहराया। व्यापक जलवायु कार्य के हिस्से के रूप में खाद्य हानि और बर्बादी को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- वैश्विक शासन और सामाजिक समावेशन: G20 ने असमानताओं को संबोधित करने के लिए वैश्विक शासन में सुधार का आह्वान किया। एक G20 सामाजिक शिखर सम्मेलन ने भूख, गरीबी, और असमानता से लड़ने पर जोर दिया, साथ ही स्थिरता, जलवायु परिवर्तन कार्रवाई, और समावेशी निर्णय-निर्माण का समर्थन किया।

- SDG 18 का समावेश: एक नया सतत विकास लक्ष्य (SDG 18) पेश किया गया, जो जातीय-नस्लीय समानता पर केंद्रित है, प्रणालीगत भेदभाव को संबोधित करता है और हाशिए पर पड़े जातीय समूहों के सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक समावेशन को बढ़ावा देता है।

- यूक्रेन और मध्य पूर्व संघर्ष: G20 ने यूक्रेन में शांति प्रयासों का समर्थन किया, व्यापक और स्थायी शांति की मांग की। मध्य पूर्व पर, शिखर सम्मेलन ने गाजा और लेबनान में संघर्षविराम का आह्वान किया, विस्थापित लोगों की वापसी, गाजा में कैदियों की रिहाई, और लेबनान में मानवीय सहायता पर ध्यान केंद्रित किया।

भारत की G20 में नेतृत्व और वैश्विक मुद्दों पर प्रभाव

- खाद्य सुरक्षा का समर्थन: भारत ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, अपने कृषि और प्रौद्योगिकी के कौशल का उपयोग करके खाद्य संकटों से निपटने के लिए। 2023 के G20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली में, भारत ने वैश्विक भूख और कुपोषण से निपटने के लिए जलवायु-संवेदनशील फसलों के रूप में मिलेट्स (बाजरा) का समर्थन किया।

- बहुपरकारी प्लेटफार्मों में सुधार: भारत ने वैश्विक बहुपरकारी संगठनों, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र और IMF तथा विश्व बैंक जैसे संस्थानों में सुधार की मांग की है। भारत के नेतृत्व में, MDBs के लिए G20 रोडमैप को अपनाया गया, जिसमें निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में विकासशील देशों का बेहतर प्रतिनिधित्व और समावेशिता की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

- वैश्विक दक्षिण का समर्थन: भारत वैश्विक दक्षिण के लिए एक मजबूत समर्थक के रूप में उभरा है, स्थायी विकास, जलवायु वित्त, और समान टीके वितरण जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज को मजबूत कर रहा है। भारत की नवाचार और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता को विकासशील देशों के साथ साझा किया गया है, ताकि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, और ऊर्जा के क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना किया जा सके।

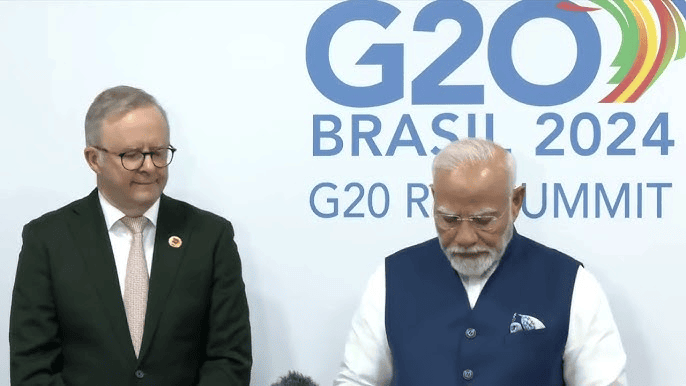

- द्विपक्षीय वार्ता और रणनीतिक साझेदारी: 2024 के G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राजील में, भारत ने ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, इंडोनेशिया, पुर्तगाल, इटली, यूके, और फ्रांस जैसे देशों के साथ महत्वपूर्ण चर्चाएँ कीं, व्यापार, निवेश के अवसरों की खोज की, और रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ावा दिया। विशेष रूप से, भारत-यूके FTA वार्ताओं में आर्थिक सहयोग और प्रत्यर्पण पर चर्चा शामिल थी।

G20 समूह द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियाँ

- वैश्विक भूख, ईंधन, और उर्वरक संकट: G20 वैश्विक भूख, खाद्य असुरक्षा, और बढ़ती ईंधन तथा उर्वरक कीमतों के परस्पर संकटों से निपटने में चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे चल रहे भू-राजनीतिक तनावों द्वारा और बढ़ गया है। खाद्य सुरक्षा के प्रति किए गए वादे और वैश्विक दक्षिण की आवश्यकताएँ अब भी अधूरी हैं।

- मुख्य सदस्यों के बीच भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएँ: अमेरिका और चीन के बीच राजनीतिक तनाव और रूस तथा इज़राइल से जुड़े संघर्षों ने सहमति निर्माण में बाधा डाली है। रूस-यूक्रेन युद्ध ने G20 के भीतर विभाजन पैदा किया है, जिसमें प्रतिबंधों और तटस्थता पर भिन्न दृष्टिकोण हैं, जो अक्सर वैश्विक मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं।

- असंगत आर्थिक और राजनीतिक प्राथमिकताएँ: G20 में विभिन्न प्राथमिकताओं वाले राष्ट्र शामिल हैं। विकसित राष्ट्र उन्नत प्रौद्योगिकियों और जलवायु संक्रमण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि विकासशील राष्ट्र, जैसे कि भारत और ब्राजील, गरीबी उन्मूलन और संसाधनों तक पहुँच को प्राथमिकता देते हैं। ये भिन्नताएँ जलवायु वित्त, व्यापार उदारीकरण, और संसाधन आवंटन जैसे मुद्दों पर असहमति का कारण बनती हैं।

- कमजोर प्रवर्तन तंत्र: G20, एक अनौपचारिक मंच के रूप में, अक्सर कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचों की कमी रखता है, जिसके परिणामस्वरूप वादों और कार्यान्वयन के बीच एक अंतर उत्पन्न होता है। समझौतों, विशेष रूप से जलवायु वित्त और ऋण पुनर्गठन पर, अक्सर कार्यान्वित नहीं होते हैं क्योंकि जवाबदेही की कमी होती है।

- वैश्विक दक्षिण का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व: हालांकि G20 में भारत, दक्षिण अफ्रीका, और ब्राजील जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं, फिर भी यह छोटे, कम विकसित राष्ट्रों के लिए सीधे प्रतिनिधित्व की कमी रखता है। अफ्रीकी संघ जैसे पहलों के बावजूद, निर्णय-निर्माण में अक्सर बड़े अर्थव्यवस्थाओं का प्रभुत्व होता है, जो गरीब देशों के प्रभाव को सीमित करता है।

आगे का रास्ता

वैश्विक भूख, ईंधन, और खाद्य संकट का समाधान: G20 को अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर खाद्य, ईंधन, और खाद की कमी के मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है। ग्लोबल हंगर एंड पॉवर्टी अलायंस और मिलेट इनिशिएटिव जैसे पहलों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के लिए आशाजनक समाधान उपलब्ध हैं।

- समावेशी संवाद: G20 को समावेशी संवादों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो जलवायु कार्रवाई और आर्थिक वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करें। जलवायु वित्त और व्यापार के लिए स्पष्ट ढांचे विकसित करना विभिन्न वैश्विक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

- राजनयिक संलग्नता: G20 को राजनयिक संवादों को प्रोत्साहित करना चाहिए, विशेष रूप से रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में तनाव जैसे संघर्षों पर। विशेषीकृत कार्य समूह सहमति बनाने और मतभेदों को हल करने में मदद कर सकते हैं।

- निष्पादन तंत्र को मजबूत करना: G20 को जवाबदेही ढांचे को बढ़ाना चाहिए, ताकि जलवायु वित्त और ऋण राहत पर किए गए वादों को लागू करने के लिए बहुपरकारी संस्थानों के साथ भागीदारी का लाभ उठाया जा सके।

- वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व बढ़ाना: G20 को अपनी सदस्यता का विस्तार करना चाहिए ताकि अधिक वैश्विक दक्षिण देशों को शामिल किया जा सके, जिससे निर्णय लेने में अधिक समावेशिता सुनिश्चित हो सके। विशेष सलाहकार भूमिकाएँ कम प्रतिनिधित्व वाले देशों को ऋण राहत और जलवायु न्याय जैसे प्रमुख मुद्दों पर आवाज़ देने में मदद कर सकती हैं।

परिप्रेक्ष्य: भारत की हरित ऊर्जा में प्रगति

क्यों समाचार में है? हाल ही में, एशियाई विकास बैंक (ADB) ने अपनी एशिया–प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024 में भारत के अस्थायी जीवाश्म ईंधन सब्सिडी से स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में निवेश की ओर संक्रमण को मान्यता दी। रिपोर्ट में भारत की रणनीति \"हटाना, लक्ष्य बनाना, और स्थानांतरित करना\" को उजागर किया गया, जिसने 2014 से 2023 तक जीवाश्म ईंधन सब्सिडियों को 85% तक कम करने में मदद की, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए धन मुक्त हुआ।

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियाँ

- भारत की जीवाश्म ईंधन सब्सिडी सुधार: भारत ने 2010 से 2014 तक पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी कम करना शुरू किया, जिसके बाद 2017 तक क्रमिक कर वृद्धि की गई। एशिया–प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024 के अनुसार, 2023 तक, जीवाश्म ईंधन सब्सिडियों को 85% (2013 में USD 25 बिलियन से USD 3.5 बिलियन) तक कम कर दिया गया, जो स्वच्छ ऊर्जा की ओर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। इन बचतों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के लिए पुनर्निर्देशित किया गया।

- कराधान की भूमिका: 2010 से 2017 तक, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा पहलों के लिए कोयला उत्पादन पर एक सेस लगाया, जिसमें सेस राजस्व का 30% राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष (NCEEF) में आवंटित किया गया। इससे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और राष्ट्रीय सौर मिशन जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का समर्थन मिला, जिससे सौर ऊर्जा की लागत में महत्वपूर्ण कमी आई और ऑफ-ग्रिड समाधानों का समर्थन किया गया।

- स्थापित क्षमता और वृद्धि: भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अक्टूबर 2024 तक 24.2 GW (13.5%) बढ़कर 203.18 GW हो गई (जो अक्टूबर 2023 में 178.98 GW थी)। गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता, जिसमें परमाणु भी शामिल है, 2024 में 211.36 GW तक बढ़ी, जो 2023 में 186.46 GW थी। विशिष्ट वृद्धि में शामिल हैं:

- सौर क्षमता: 20.1 GW (27.9%) बढ़कर अक्टूबर 2024 तक 92.12 GW हो गई।

- हवा क्षमता: 7.8% की वृद्धि, 2023 में 44.29 GW से 2024 में 47.72 GW तक।

- बड़े जल परियोजनाएँ: नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में 46.93 GW का योगदान।

- परमाणु ऊर्जा: 8.18 GW जोड़ा गया।

- नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य: भारत ने COP26 के तहत पंचामृत ढांचे के तहत 2030 तक 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया है। लक्ष्य है कि 2030 तक देश की ऊर्जा मिश्रण का 50% नवीकरणीय स्रोतों से आए। यह प्रयास भारत के व्यापक जलवायु लक्ष्यों के साथ मेल खाता है, जिसमें दशक के अंत तक कार्बन तीव्रता को 45% कम करना और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना शामिल है।

- हरित हाइड्रोजन प्रतिबद्धता: भारत ने 2030 तक वार्षिक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 125 GW की समर्पित क्षमता होगी। यह पहल उद्योग, परिवहन और भारी-भरकम ऊर्जा उत्पादन जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों के लिए कार्बन-मुक्त करने के लिए आवश्यक है।

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजनाएँ और पहलों

- संघीय बजट 2024: संघीय बजट 2024-25 में सौर ऊर्जा के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के आवंटन से 110% की वृद्धि दर्शाता है।

- पीएम-सीयूएसएम योजना: पीएम-सीयूएसएम योजना कृषि में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर पंप और सौरित कृषि फीडरों को स्थापित करती है, जिसका लक्ष्य 34.8 GW की सौर क्षमता है। यह पहल किसानों की ग्रिड पावर और डीजल पर निर्भरता को कम करने का प्रयास करती है, जो स्थायी कृषि प्रथाओं का समर्थन करती है।

- सौर पार्क योजना: भारत ने 40 GW की संयुक्त क्षमता के साथ 55 सौर पार्कों को मंजूरी दी है, जो भूमि अधिग्रहण को सरल बनाता है और निजी निवेश को आकर्षित करता है।

- उच्च-प्रदर्शन सौर पीवी मॉड्यूल के लिए PLI योजना: उच्च-प्रदर्शन सौर पीवी मॉड्यूल के लिए PLI योजना का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके आयात पर निर्भरता को कम करना है। इस योजना का लक्ष्य 2026 तक 65 GW की उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है।

- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर: ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का उद्देश्य ट्रांसमिशन अवसंरचना को मजबूत करना है, जिसमें पहला चरण पहले से ही आठ नवीनीकरण ऊर्जा समृद्ध राज्यों में चल रहा है। दूसरे चरण में देश भर में ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा।

- ऑफशोर विंड के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF): VGF योजना भारत के तटीय क्षेत्रों में ऑफशोर विंड परियोजनाओं का समर्थन करती है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 30 GW की ऑफशोर विंड उत्पन्न करना है।

- नवीनीकरण ऊर्जा में अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व: भारत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG) परियोजना जैसे पहलों के माध्यम से वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा प्रयासों में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जिसका लक्ष्य 2050 तक एक वैश्विक रूप से इंटरकनेक्टेड नवीनीकरण ऊर्जा ग्रिड बनाना है।

भारत में नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियाँ

- भूमि अधिग्रहण: बड़े पैमाने पर सौर और पवन परियोजनाओं के लिए भूमि सुरक्षित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि कई क्षेत्र घनी आबादी वाले हैं या कृषि के लिए उपयोग होते हैं। अग्निवेशी समाधान जैसे गैर-कृषि भूमि का उपयोग और छत पर सौर ऊर्जा इस मुद्दे को हल करने में मदद कर सकते हैं।

- स्वच्छ ऊर्जा में कराधान: 2017 में GST का परिचय कोयला उपकर को समाहित करता है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए फंडिंग धाराएँ परिवर्तित होती हैं। स्थिर वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए एक अधिक सुसंगत कराधान ढांचे की आवश्यकता है।

- प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और उच्च लागत: भारत महत्वपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा घटकों जैसे सौर पैनल और पवन टरबाइन की आपूर्ति में चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो मुख्य रूप से चीन से आते हैं, जो भारत के सौर PV सेल आयात का 94% है। घरेलू उत्पादन को मजबूत करना और प्रौद्योगिकी-साझाकरण समझौतों का गठन इस जोखिम को कम कर सकता है।

- ग्रिड अवसंरचना और स्थिरता: भारत की मौजूदा ग्रिड अवसंरचना को नवीकरणीय ऊर्जा की अनियमितता को संभालने के लिए महत्वपूर्ण उन्नयन की आवश्यकता है। स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण समाधान में निवेश, साथ ही पार-सीमा ग्रिड अंतर्संबंध, महत्वपूर्ण हैं।

- वित्तपोषण और निवेश: उच्च प्रारंभिक लागत, निरंतर तकनीकी उन्नयन और नीति अनिश्चितताओं के कारण दीर्घकालिक निवेश आकर्षित करना एक चुनौती बनी हुई है। नवीन वित्तपोषण मॉडल, जैसे हरे बांड, निवेश को आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं।

- नियामक और नीति बाधाएँ: राज्यों में असंगत नियम और अनुमोदनों में देरी परियोजना कार्यान्वयन को धीमा कर देती हैं। इन प्रक्रियाओं को सरल बनाना और केंद्रीय-राज्य समन्वय में सुधार करना तेजी से कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है।

- कौशल कार्यबल की कमी: बढ़ता हुआ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र हरी हाइड्रोजन उत्पादन और ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की आवश्यकता है। इस कौशल अंतर को संबोधित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करना आवश्यक है।

- भूमि अधिग्रहण: भारत को खराब भूमि का उपयोग करने और छत पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि बड़े भूमि क्षेत्रों पर निर्भरता को कम किया जा सके। भूमि पूलिंग के लिए सहयोगात्मक मॉडल और भूमि मालिकों के लिए नीति प्रोत्साहन भी प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं।

- स्वच्छ ऊर्जा में कराधान: सरकार को नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्थिर और स्थायी फंडिंग सुनिश्चित करने के लिए कराधान ढांचे पर पुनर्विचार करना चाहिए, साथ ही स्वच्छ ऊर्जा पहलों के लिए स्पष्ट आवंटन के साथ।

- प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और उच्च लागत: भारत को प्रमुख नवीकरणीय घटकों के लिए घरेलू उत्पादन को मजबूत करने पर प्राथमिकता देनी चाहिए। सार्वजनिक-निजी भागीदारी और प्रौद्योगिकी-साझाकरण समझौतों से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को भी कम किया जा सकता है।

- ग्रिड अवसंरचना और स्थिरता: अस्थिर नवीकरणीय ऊर्जा को समायोजित करने के लिए स्मार्ट प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा भंडारण समाधानों के साथ ग्रिड को उन्नत करना आवश्यक है। पार-सीमा ग्रिड अंतर्संबंध भी आपूर्ति और मांग को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं।

- वित्तपोषण और निवेश: भारत को निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हरी ऊर्जा फंड और दीर्घकालिक वित्तीय मॉडल जैसे पावर पर्चेज एग्रीमेंट्स (PPAs) पेश करने चाहिए, ताकि स्पष्ट प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके और नौकरशाही बाधाओं को कम किया जा सके।

- नियामक और नीति बाधाएँ: राज्यों में समान नीतियाँ बनाना और अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाना परियोजना कार्यान्वयन को तेजी से आगे बढ़ाएगा और निवेशक विश्वास को बढ़ावा देगा।

- कौशल विकास कार्यक्रम: उभरती हुई नवीकरणीय ऊर्जा प्रौक्तियों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करना क्षेत्र की श्रमिक कमी को दूर करने और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करने में मदद करेगा।