PM गतिशक्ति: अवसंरचना और कनेक्टिविटी का परिवर्तन | राज्यसभा टीवी / RSTV (अब संसद टीवी) का सारांश - UPSC PDF Download

पीएम गति शक्ति: अवसंरचना और संपर्क में परिवर्तन

समाचार में क्यों?

- पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना ने हाल ही में अपनी तीसरी वर्षगांठ मनाई, जिसमें अवसंरचना में हुई प्रगति और भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र पर नए सिरे से जोर देने को उजागर किया गया।

- यह पहल भारत की अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही है, विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के बीच बहु-मोडीय संपर्क को बढ़ावा देकर।

एकीकृत संपर्क: पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना

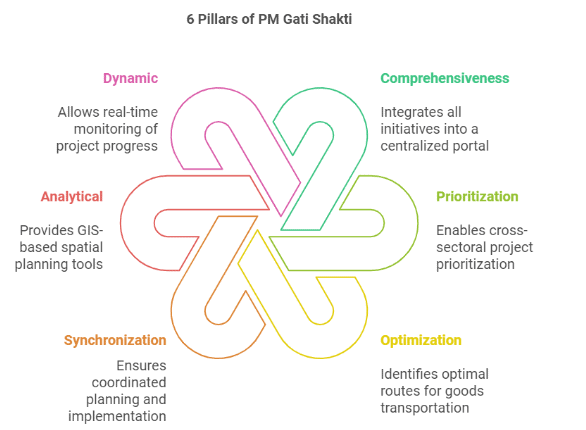

- प्रक्षिप्ति और उद्देश्य: पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना 2021 में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में पेश की गई, जिसका उद्देश्य रेलवे और सड़क परिवहन जैसे विभिन्न मंत्रालयों को एकीकृत करना है, ताकि अवसंरचना परियोजनाओं की योजनाबद्ध और कार्यान्वयन में समन्वय हो सके।

- फोकस क्षेत्र: यह पहल लोगों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए विभिन्न परिवहन मोड में संपर्क में सुधार करने, अंतिम मील संपर्क को बढ़ाने और यात्रा के समय को कम करने पर जोर देती है।

मुख्य एकीकृत योजनाएँ:

भारत माला: राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो सड़क अवसंरचना में सुधार के लिए है।

सागर माला: बंदरगाह अवसंरचना और तटीय विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित।

आंतरिक जलमार्ग: नदियों के माध्यम से माल के कुशल परिवहन को बढ़ावा देना।

उड़ान: अविकसित क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी योजना।

- भारत माला: राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो सड़क अवसंरचना में सुधार के लिए है।

- सागर माला: बंदरगाह अवसंरचना और तटीय विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित।

- आंतरिक जलमार्ग: नदियों के माध्यम से माल के कुशल परिवहन को बढ़ावा देना।

- उड़ान: अविकसित क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी योजना।

केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य की भागीदारी:

- इस पहल में समन्वित योजना और कार्यान्वयन के लिए 44 केंद्रीय मंत्रालय और 36 राज्य और संघ क्षेत्र (UTs) शामिल हैं।

- डेटा की सटीकता और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र मंत्रालयों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs) स्थापित की गई हैं।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ:

- अवसंरचना परियोजनाएँ: विभिन्न मंत्रालयों के तहत 15.39 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 208 प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है।

- सड़क परिवहन: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने गति शक्ति मंच का उपयोग करके 8,891 किलोमीटर से अधिक सड़कों की योजना बनाई।

- रेलवे: रेलवे मंत्रालय ने राष्ट्रीय मास्टर योजना के तहत 27,000 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों की योजना बनाई, जिसमें अंतिम स्थान सर्वेक्षण (FLS) की पूर्णता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

- पेट्रोलियम और गैस: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने विस्तृत मार्ग सर्वेक्षण (DRS) प्रक्रिया को सरल बनाया, जिससे रिपोर्ट तैयार करने का समय काफी कम हो गया।

- नवीकरणीय ऊर्जा: लेह (लद्दाख) को कैथल (हरियाणा) से जोड़ने वाली 13 GW नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन के लिए अनुकूलित किया गया, जिससे हरे ऊर्जा की क्षमता बढ़ी।

- आपदा प्रबंधन: गोवा ने बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के लिए आपदा प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए गति शक्ति मंच का उपयोग किया।

- शिक्षा: स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने पीएम श्री स्कूलों को स्थानीय उद्योगों के साथ जोड़ा ताकि राष्ट्रीय मास्टर योजना पोर्टल के माध्यम से जिला-विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण मिल सके।

- स्वास्थ्य देखभाल: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्थानों की पहचान करने के लिए इंटरनेट छाया क्षेत्रों का मानचित्रण किया।

- कौशल विकास: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने आर्थिक क्लस्टर के करीब नए प्रशिक्षण संस्थानों के लिए स्थानों की पहचान की।

- ग्रामीण विकास: बेहतर संपत्ति योजना के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) और प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) योजनाओं का एकीकरण।

- आदिवासी मामले: विशेष रूप से संवेदनशील आदिवासी समूहों (PVTG) के लिए अवसंरचना में कमी की पहचान के लिए पीएम जनमन पोर्टल का उपयोग।

जिला मास्टर योजना (DMP) पोर्टल:

जिले स्तर पर पहल का विस्तार:

- इस पहल को जिला स्तर पर जिला मास्टर योजना (DMP) पोर्टल के विकास के माध्यम से विस्तारित किया जा रहा है।

- यह पोर्टल जिला अधिकारियों को सहयोगात्मक आधारभूत संरचना योजना, अंतराल पहचान और योजना कार्यान्वयन में सहायता करेगा।

- 28 आकांक्षात्मक जिलों के लिए पोर्टल का एक बीटा संस्करण लॉन्च किया गया है, जिसमें सितंबर 2024 में इन जिलों को उपयोगकर्ता खातों की आपूर्ति की गई।

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अन्य प्रमुख पहलों में क्या शामिल हैं?

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) 2022: NLP, जिसे सितंबर 2022 में पेश किया गया, भारत के लॉजिस्टिक्स ढांचे में सुधार के लिए लागत को कम करने, आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने और विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) में देश की स्थिति को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता है।

- एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP): ULIP एक डिजिटल पहल है जो 10 मंत्रालयों से 33 लॉजिस्टिक्स प्रणालियों को एकत्रित करती है ताकि डेटा साझा करने में आसानी हो सके। यह अंत से अंत तक माल ट्रैकिंग का समर्थन करता है और लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाता है। 930 से अधिक निजी कंपनियों ने ULIP में पंजीकरण कराया है, जो विभिन्न अनुप्रयोगों के माध्यम से समन्वय में सुधार कर रहा है।

- लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (LDB): LDB RFID तकनीक का उपयोग करके कंटेनरयुक्त माल की वास्तविक समय में गति पर नज़र रखता है, जिससे EXIM सामान के परिवहन में पारदर्शिता मिलती है। यह प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाती है और हितधारकों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावी ढंग से देख और अनुकूलित करने की अनुमति देती है।

- मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLPs): सरकार विभिन्न परिवहन मोड के बीच सुगम हस्तांतरण के लिए MMLPs की स्थापना कर रही है। ये पार्क माल आंदोलन के लिए केंद्रीय हब के रूप में कार्य करेंगे, जिसमें सभी सेवाओं, जैसे भंडारण, गोदाम और मूल्य वर्धित सेवाएँ एक स्थान पर उपलब्ध होंगी।

- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC): भारत DFC का निर्माण कर रहा है ताकि माल परिवहन की गति और दक्षता में सुधार हो सके। पश्चिमी और पूर्वी DFC का उद्देश्य मौजूदा रेलवे नेटवर्क में भीड़ को कम करना और भारी उद्योगों के लिए तेज़, अधिक विश्वसनीय माल परिवहन सेवाएँ प्रदान करना है।

- LEADS (लॉजिस्टिक्स ईज़ एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स): LEADS सर्वे राज्यों का मूल्यांकन उनके लॉजिस्टिक्स सिस्टम की प्रभावशीलता के आधार पर करता है, जिससे राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है और आधारभूत संरचना और सेवाओं में सुधार होता है, जिससे समग्र लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में वृद्धि होती है।

- गति शक्ति संचार पोर्टल: यह पोर्टल टेलीकॉम आधारभूत संरचना विकास के लिए आवश्यक राइट ऑफ वे (RoW) अनुमोदनों को तेज करने के लिए पेश किया गया था। इसने मोबाइल टावरों और फाइबर नेटवर्क की स्थापना को तेज किया है, जो डिजिटल लॉजिस्टिक्स समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

- 5G रोलआउट: भारत में 5G सेवाओं का तेज़ कार्यान्वयन, जिसमें पहले वर्ष में 13 करोड़ से अधिक ग्राहक शामिल हैं, वास्तविक समय में ट्रैकिंग, स्वायत्त वाहन उपयोग और समग्र लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करेगा। सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में 41,000 से अधिक मोबाइल टावरों को मंजूरी दी है।

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

भारत वर्तमान में अपनी लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो पूरी अर्थव्यवस्था और माल परिवहन की दक्षता को प्रभावित कर रही हैं।

- भारत वर्तमान में अपनी लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो पूरी अर्थव्यवस्था और माल परिवहन की दक्षता को प्रभावित कर रही हैं।

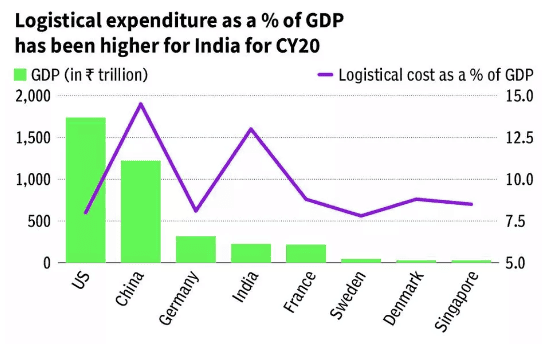

- भारत में लॉजिस्टिक्स लागत वैश्विक मानकों की तुलना में काफी अधिक हैं, जिससे भारतीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं।

उच्च लॉजिस्टिक्स लागत:

- भारत में लॉजिस्टिक्स लागत GDP का 13-14% है, जबकि जापान और जर्मनी जैसे देशों में यह लगभग 8-10% है।

- यह उच्च लागत भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है।

खंडित और अनियोजित बाजार:

- भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का 90% से अधिक अनियोजित है, जिसमें कई छोटे खिलाड़ी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं।

- यह खंडन उन्नत तकनीकों के एकीकरण और सेवाओं के मानकीकरण में बाधा डालता है।

- विभिन्न परिवहन मोड के बीच नियमों में एकरूपता और समन्वय की कमी है।

अपर्याप्त आधारभूत संरचना:

भारतीय लॉजिस्टिक्स ढांचा, हालांकि सुधार की दिशा में बढ़ रहा है, फिर भी कुछ बाधाओं का सामना कर रहा है, जैसे कि खराब सड़क की स्थिति, पुरानी रेल नेटवर्क, और भीड़भाड़ वाले बंदरगाह। उदाहरण के लिए, प्रमुख भारतीय बंदरगाहों पर जहाजों का औसत टर्नअराउंड समय, जो पहले से बेहतर है, फिर भी वैश्विक मानकों को पूरा नहीं करता।

- भारतीय लॉजिस्टिक्स ढांचा, हालांकि सुधार की दिशा में बढ़ रहा है, फिर भी कुछ बाधाओं का सामना कर रहा है, जैसे कि खराब सड़क की स्थिति, पुरानी रेल नेटवर्क, और भीड़भाड़ वाले बंदरगाह।

- उदाहरण के लिए, प्रमुख भारतीय बंदरगाहों पर जहाजों का औसत टर्नअराउंड समय, जो पहले से बेहतर है, फिर भी वैश्विक मानकों को पूरा नहीं करता।

खराब बहु-मोडल कनेक्टिविटी:

- विभिन्न परिवहन मोडों: सड़क, रेल, हवाई, और जलमार्ग के बीच एकीकृत कनेक्शन की कमी है।

- यह अक्षमता सड़क परिवहन पर भारी निर्भरता को मजबूर करती है, जो देरी और उच्च लागत के लिए संवेदनशील होती है, जबकि रेल और जलमार्ग कम उपयोग में हैं।

अपर्याप्त गोदाम और कोल्ड चेन सुविधाएँ:

- भारत में आधुनिक गोदाम सुविधाओं की गंभीर कमी है, विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में।

- इसके अलावा, कोल्ड चेन ढांचा अपर्याप्त है, जो खाद्य और फार्मास्यूटिकल्स जैसे नाशवंत वस्तुओं के भंडारण और परिवहन को प्रभावित करता है, जिसके परिणामस्वरूप बर्बादी और लागत में वृद्धि होती है।

अंतिम-मील वितरण की चुनौतियाँ:

आखिरी मील वितरण की लागत कुल वितरण लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में जहाँ यातायात की भीड़, सीमित पार्किंग और खराब पते के सिस्टम देरी का कारण बनते हैं।

- आखिरी मील वितरण की लागत कुल वितरण लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में जहाँ यातायात की भीड़, सीमित पार्किंग, और खराब पते के सिस्टम देरी का कारण बनते हैं।

- यह अप्रभावशीलता सीधे व्यवसायों के लिए वितरण समय और लागत को प्रभावित करती है, विशेषकर ई-कॉमर्स में।

नियामक जटिलताएँ:

- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र कई नियामक ढांचे और केंद्रीय और राज्य स्तर पर अनुमोदनों की आवश्यकता से बाधित है।

- बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं के लिए मंजूरी में देरी अवसंरचना विकास को बाधित करती है।

- विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी परियोजना निष्पादन में और देरी करती है।

कौशल अंतर और कार्यबल की कमी:

- हालांकि यह एक तेजी से बढ़ता हुआ रोजगार क्षेत्र है, लेकिन भारत में लॉजिस्टिक्स को सप्लाई चेन प्रबंधन, वेयरहाउसिंग संचालन, और तकनीकी दक्षता जैसे क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है।

- हालांकि इन कौशल अंतर को संबोधित करने के लिए पहलों का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रगति धीमी है।

पर्यावरणीय प्रभाव:

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र भारत में कार्बन उत्सर्जन का एक प्रमुख योगदानकर्ता है, मुख्य रूप से माल परिवहन के लिए सड़क परिवहन की प्रधानता के कारण। जबकि भारत कार्बन तीव्रता को कम करने का लक्ष्य रखता है, हरित लॉजिस्टिक्स प्रथाओं में परिवर्तन उद्योग के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है।

- लॉजिस्टिक्स क्षेत्र भारत में कार्बन उत्सर्जन का एक प्रमुख योगदानकर्ता है, मुख्य रूप से माल परिवहन के लिए सड़क परिवहन की प्रधानता के कारण।

- जबकि भारत कार्बन तीव्रता को कम करने का लक्ष्य रखता है, हरित लॉजिस्टिक्स प्रथाओं में परिवर्तन उद्योग के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है।

आगे का रास्ता

बहु-मोडल परिवहन समाधान पर ध्यान दें:

- सड़क, रेल, वायु और जल नेटवर्क को एकीकृत करने वाले बहु-मोडल परिवहन के विकास पर जोर दें।

- विशिष्ट माल गलियारों, अंतर्देशीय जलमार्गों में निवेश करें, और बंदरगाह अवसंरचना को सुधारें।

तकनीकी एकीकरण को बढ़ावा दें:

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), और ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाएं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला की दृश्यता में सुधार होगा, संचालन को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा, और लागत कम की जा सकेगी।

नियामक ढांचे को सरल बनाएं:

- लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं के लिए एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली पेश करें और राज्यों के बीच नियमों को समन्वयित करें।

- नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना अवसंरचना विकास को तेजी से आगे बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में मदद करेगा।

कोल्ड चेन अवसंरचना में सुधार करें:

- नाशवान वस्तुओं की समय पर और सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और रेफ्रिजरेटेड परिवहन में निवेश को बढ़ावा दें।

निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाएं:

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPPs) को प्रोत्साहित करें, जैसे कि वेयरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, और परिवहन बुनियादी ढाँचा के क्षेत्रों में।

कौशल विकास और कार्यबल प्रशिक्षण:

- सप्लाई चेन प्रबंधन, वेयरहाउसिंग संचालन, और डिजिटल लॉजिस्टिक्स पर केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करें।

- व्यावसायिक प्रशिक्षण को मजबूत करें और कौशल अंतर को पाटने के लिए प्रमाणन कार्यक्रमों का निर्माण करें।

पर्यावरणीय स्थिरता:

- अंतिम मील वितरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) का उपयोग, माल परिवहन के लिए हरे गलियारों का विकास, और वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स हब में स्वच्छ ऊर्जा के अपनाने को प्रोत्साहित करें।