पेलियोलिथिक काल: शिकार और संचय | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

भारतीय पत्थर युग को भूगर्भीय आयु, पत्थर के उपकरणों के प्रकार और प्रौद्योगिकियों, और लोगों के जीवनयापन के पैटर्न के आधार पर पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, और नियोलिथिक अवधियों में वर्गीकृत किया गया है। पेलियोलिथिक अवधि को आगे तीन चरणों में विभाजित किया गया है: निम्न, मध्य, और ऊपरी पेलियोलिथिक।

- निम्न पेलियोलिथिक: लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले से 100,000 वर्ष पहले।

- मध्य पेलियोलिथिक: लगभग 100,000 से 40,000 वर्ष पहले।

- ऊपरी पेलियोलिथिक: लगभग 40,000 से 10,000 वर्ष पहले।

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये समय सीमा विभिन्न पुरातात्विक स्थलों के बीच भिन्न हो सकती हैं। पेलियोलिथिक संस्कृतियों को प्लेइस्टोसीन भूगर्भीय युग के साथ जोड़ा गया है, जबकि मेसोलिथिक और नियोलिथिक संस्कृतियाँ होलोसीन युग के अंतर्गत आती हैं।

पत्थर युग की संस्कृतियाँ भारतीय उपमहाद्वीप में समान रूप से विकसित नहीं हुईं; उनके लक्षणों में क्षेत्रीय विविधताएँ थीं, और विभिन्न स्थलों के लिए तिथियाँ भी काफी भिन्न थीं। पत्थर युग के प्रत्येक चरण की विशिष्ट उपकरणों द्वारा विशेषता होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विभिन्न स्थलों पर पूर्ण समानता थी। उदाहरण के लिए, कुछ उपकरण जो एक चरण के साथ संबंधित हैं, दूसरे चरण में भी पाए जा सकते हैं।

उदाहरण के लिए, सेल्ट्स आमतौर पर नियोलिथिक अवधि के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन इन्हें कुछ पूर्वी भारतीय क्षेत्रों में ऐतिहासिक अवधि के रूप में भी पाया गया है। जीवनयापन के पैटर्न के संदर्भ में, यह समझना महत्वपूर्ण है कि शिकार और इकट्ठा करना पशु और पौधों के पालन के आगमन के साथ समाप्त नहीं हुआ। कई कृषि समुदायों ने भोजन के लिए शिकार और इकट्ठा करना जारी रखा। वास्तव में, ये जीवनयापन की गतिविधियाँ आज भी उपमहाद्वीप के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित हैं।पेलियोलिथिक युग (पुराना पत्थर युग)

परिचय

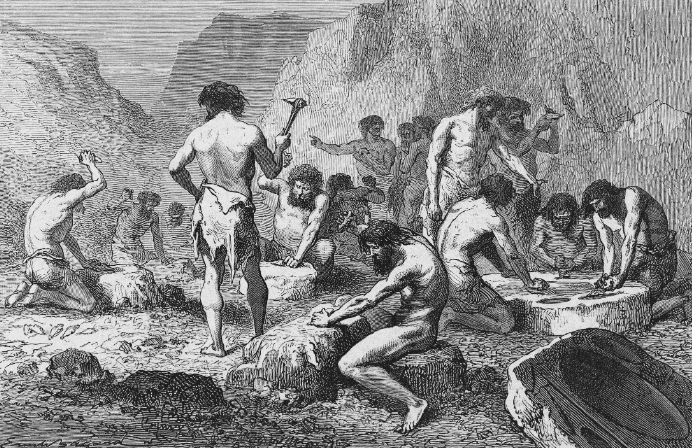

पेलियोलिथिक संस्कृति लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले, प्लेइस्टोसीन अवधि के दौरान उभरी, जो महान बर्फ युग से चिह्नित है जब बर्फ ने पृथ्वी की सतह के अधिकांश हिस्से को ढक लिया। इस युग की विशेषता शिकार और भोजन इकट्ठा करने की जीवनशैली थी। \"पेलियोलिथिक\" शब्द, जिसका अर्थ \"पुराना पत्थर युग\" है, पुरातत्वज्ञ जॉन लब्बॉक द्वारा 1865 में पेश किया गया था। \"पेलियो\" का अर्थ \"पुराना\" और \"लिथिक\" का अर्थ \"पत्थर\" है। भारत में, पेलियोलिथिक पत्थरों की पहली खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा 1863 में की गई थी।

पेलियोलिथिक युग के उपकरण

पेलियोलिथिक उपकरणों में क्लब, तेज पत्थर, चॉपर्स, हाथ के कुल्हाड़ी, स्क्रेपर्स, भाले, धनुष और तीर, हार्पून, सुइयाँ, और खुरचने वाले उपकरण शामिल थे। ये उपकरण आमतौर पर क्वार्ट्जाइट जैसी कठोर चट्टानों से बनाए जाते थे, जिसके कारण पेलियोलिथिक लोगों को \"क्वार्ट्जाइट मैन\" का उपनाम मिला।

उपकरणों के प्रकार:

- हाथ की कुल्हाड़ी: एक कोर उपकरण, जिसे बाइफेस भी कहा जाता है, दोनों पक्षों पर कार्य किया गया है। यह लगभग त्रिकोणीय है, एक छोर पर चौड़ा और दूसरे पर नुकीला, काटने और खोदने के लिए उपयोग किया जाता है।

- क्लिवर: एक चपटा उपकरण जिसमें चौड़ा काटने का किनारा होता है, जिसका उपयोग वस्तुओं जैसे पेड़ के तनों को साफ करने और काटने के लिए किया जाता है।

- चॉपर: एक बड़ा, एकतरफा उपकरण जिसका उपयोग काटने के लिए किया जाता है।

- चॉपिंग टूल: एक बड़ा कोर उपकरण, जो दोनों पक्षों पर वैकल्पिक रूप से चूर्णित किया गया है ताकि एक लहरदार काटने का किनारा बनाया जा सके, इसका उपयोग चॉपर के समान उद्देश्यों के लिए किया जाता है लेकिन इसकी तेज किनारे के कारण अधिक प्रभावी होता है।

- फ्लेक: एक साधारण आकार का उपकरण जो एक पत्थर पर बल लगाकर बनाया जाता है।

- साइड स्क्रेपर्स: एक फ्लेक या ब्लेड से बने उपकरण जिसमें एक किनारे पर निरंतर रिटच होता है, जिसका उपयोग पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल को खुरचने के लिए किया जाता है।

- बुरिन: एक छोटे उपकरण जो एक ब्लेड पर बनाया गया है, जिसका उपयोग नरम पत्थरों, हड्डियों, या चट्टान के आश्रयों की दीवारों पर खुदाई करने के लिए किया जाता है।

आचेउलियन परंपरा

आचेउलियन परंपरा उन्नत और सममित हाथ की कुल्हाड़ियों और क्लिवर्स के साथ जुड़ी है, जो अक्सर पलेइस्टोसीन बर्फ युग के चरणों से संबंधित नदी की छतों में पाई जाती हैं। इस अवधि के कारखाना स्थल आमतौर पर कच्चे माल के स्रोतों के निकट होते हैं और इसमें पत्थर के उपकरणों की तैयारी के विभिन्न चरण होते हैं।

भारत में पेलियोलिथिक युग के चरण

(1) प्रारंभिक या निम्न पेलियोलिथिक (50,000 – 100,000 ईसा पूर्व)

उपकरणों में हाथ की कुल्हाड़ी, क्लिवर्स, चॉपर्स, और चॉपिंग टूल शामिल थे, जो पत्थर के ब्लॉकों से फ्लेक्स को हटाकर बनाए गए थे जब तक कि वांछित आकार प्राप्त नहीं हो गया। कच्चे माल क्षेत्र के अनुसार भिन्न होते हैं: क्वार्ट्जाइट सामान्यतः उपयोग किया गया, साथ ही कुछ क्षेत्रों में क्वार्ट्ज।

- लाइमस्टोन हंसगी, कर्नाटका में उपयोग किया गया।

- पिंक ग्रेनाइट मध्य भारत के ललितपुर में पसंद किया गया।

- बेसाल्ट महाराष्ट्र और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में उपयोग किया गया।

सबसे प्रारंभिक पत्थर उपकरण समूह सोहानी और आचेउलियन संस्कृतियों से संबंधित हैं।

- सोहानी संस्कृति: भारत के उत्तर-पश्चिम में सिवालिक पहाड़ियों में पाए गए स्थल।

- आचेउलियन संस्कृति: भारत के विभिन्न जलवायु में पाया गया शिकारी-इकट्ठा करने वाली संस्कृति।

(2) मध्य पेलियोलिथिक (100,000 – 40,000 ईसा पूर्व)

उपकरण छोटे, हल्के फ्लेक्स और ब्लेड से बनाए जाते थे, जिनका अक्सर लकड़ी के उपकरण बनाने और जानवरों की खाल को संसाधित करने के लिए उपयोग किया जाता था। कच्चे माल में चर्ट और जैस्पर जैसे बारीक दाने वाले सिलिसियस चट्टानों का उपयोग किया गया।

इस स्तर पर उपकरण निर्माण स्थल चर्ट के उत्खनन में केंद्रीय भारत और राजस्थान में पाए गए।

(3) ऊपरी पेलियोलिथिक (40,000 – 10,000 ईसा पूर्व)

यह बुरिन और स्क्रेपर्स द्वारा विशेषता है, जिसमें समानांतर किनारे वाले ब्लेड बनाने में प्रगति हुई। उपकरणों में क्षेत्रीय विविधता दिखी, पर्यावरणीय अनुकूलन के कारण आकार में छोटे होने की प्रवृत्ति।

पेलियोलिथिक कला (ऊपरी पेलियोलिथिक युग)

पूर्व-ऐतिहासिक कला कला के इतिहास की शुरुआत को चिह्नित करती है और पूर्व-ऐतिहासिक लोगों की दुनिया में एक मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह कला, जिसमें चट्टान चित्रण और खुदाई शामिल हैं, हमारे प्राचीन पूर्वजों के जीवन और विश्वासों की एक झलक पेश करती है।

चट्टान कला में न केवल चित्रण शामिल हैं बल्कि पेट्रोग्लिफ्स भी शामिल हैं—छवियाँ जो चट्टान की सतह से सामग्री को हटाकर बनाई जाती हैं जैसे कि खुदाई, चोट, हथौड़ा, चिज़ल, या चुटकी द्वारा। पूर्व-ऐतिहासिक कला स्थायी स्थानों में पाई जा सकती है, जैसे कि गुफा चित्रण, या पोर्टेबल रूपों में जैसे कि मूर्तियाँ। ये कलाकृतियाँ स्पष्ट रूप से सामुदायिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा थीं और संभवतः इनमें पूजा या धार्मिक महत्व था।

उदाहरण के लिए, ऊपरी पेलियोलिथिक अवधि का एक खुदा हुआ हड्डी का वस्तु, जो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में लोहंडा नाला में खोजा गया था, कुछ द्वारा मातृ देवी की मूर्ति के रूप में और दूसरों द्वारा हार्पून के रूप में व्याख्यायित किया गया है। इसी तरह, कर्नूल में एक गुफा में पाए गए जानवरों के दांत, जो इस बात का संकेत देते हैं कि उन्हें आभूषण के रूप में पहना गया था, इन कलाकृतियों के महत्व को और स्पष्ट करते हैं।

कला के प्रारंभिक रूप

ऊपरी पेलियोलिथिक अवधि के प्रारंभिक कला रूपों में ओस्ट्रिच अंडे के छिलके पर खुदी हुई क्रॉसहैच डिज़ाइन की वस्तुएं शामिल हैं। उदाहरण के लिए, पाटन में एक ओस्ट्रिच अंडे के छिलके का एक टुकड़ा क्रिस-क्रॉस डिज़ाइन के साथ मिला, साथ ही ओस्ट्रिच अंडे के छिलके से बनाए गए छिद्रित मनके भी मिले।

मध्य प्रदेश के बाघोर I स्थल में एक ऊपरी पेलियोलिथिक पूजा स्थल का दिलचस्प प्रमाण मिलता है, जिसमें एक गोल प्लेटफार्म है जो बलुआ पत्थर के मलवे से बना है, जिसमें एक केंद्रीय पत्थर है जो सन्निकट त्रिकोणीय परतों के अद्वितीय पैटर्न को प्रदर्शित करता है। गोल मलवे प्लेटफार्म बनाने और उसी तरह के पत्थरों की पूजा करने की यह प्रथा आज भी कोल और बैगा जनजातीय समुदायों के बीच जारी है।

प्रारंभिक चित्रण

भिंबेटका में ऊपरी पेलियोलिथिक अवधि के प्रारंभिक चित्रण मानव गतिविधियों जैसे शिकार, नृत्य, और इकट्ठा करने के दृश्यों को दर्शाते हैं। ये चित्रण प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाए गए हैं, जो इन प्राचीन समुदायों के दैनिक जीवन और सामाजिक इंटरैक्शन का जीवंत चित्रण प्रदान करते हैं।

पेलियोलिथिक स्थलों का वितरण

पेलियोलिथिक उपकरणों का वितरण शिकारी-इकट्ठा करने वालों द्वारा निवास और यात्रा किए गए क्षेत्रों के साथ-साथ उनके पर्यावरणीय परिस्थितियों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

उत्तर और पश्चिम भारत

- कश्मीर: कश्मीर घाटी, जो पीर पंजाल पहाड़ियों और हिमालय से घिरी है, ने नदी लिद्दर पर पहलगाम के पास एक पेलियोलिथिक हाथ की कुल्हाड़ी दी। हालाँकि, कश्मीर में पेलियोलिथिक उपकरणों की कमी है क्योंकि बर्फीले मौसम के दौरान वहाँ का तापमान बेहद ठंडा होता है।

- पोटवार क्षेत्र: वर्तमान में पश्चिम पंजाब और पाकिस्तान में स्थित, यह क्षेत्र पीर पंजाल और साल्ट रेंज पर्वत के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में टेक्टोनिक गतिविधि के कारण सिंधु और सोहन नदियों का निर्माण हुआ। सोहन घाटी ने कई पेलियोलिथिक उपकरण दिए, जिसमें महत्वपूर्ण स्थल आदियाल, बलवाल, और चौंतरा शामिल हैं।

- दिल्ली: दिल्ली में पेलियोलिथिक स्थल निम्न पेलियोलिथिक से लेकर माइक्रोलिथिक अवधियों तक फैले हुए हैं। बदरपुर पहाड़ियों में अनंगपुर में खुदाई में हजारों प्रारंभिक और लेट आचेउलियन उपकरण प्रकट हुए, जो निम्न पेलियोलिथिक निवास और फैक्टरी स्थल का संकेत देते हैं।

- बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश: बेलन घाटी में विस्तृत अध्ययन ने निम्न पेलियोलिथिक से नियोलिथिक और प्रोटोहिस्टोरिक अवधियों तक पत्थर के युग के उद्योगों के एक अनुक्रम को प्रलेखित किया है।

राजस्थान: पेलियोलिथिक उपकरणों, जिसमें निम्न, मध्य, और ऊपरी पेलियोलिथिक प्रकार शामिल हैं, अजमेर के आसपास खोजे गए हैं, साथ ही लुनी घाटी में भी।

गुजरात: पेलियोलिथिक कलाकृतियाँ साबरमती, माही, और उनकी सहायक नदियों के किनारे पाई गई हैं, जिसमें साबरमती घाटी और सौराष्ट्र से निम्न पेलियोलिथिक उपकरणों की रिपोर्ट की गई है।

महाराष्ट्र: पेलियोलिथिक उपकरण वार्धा और वैनगंगा की घाटियों में और तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

केंद्रीय भारत: पेलियोलिथिक अवशेष दमोह, रायसेन, और नर्मदा, ऊपरी सोन, और महानदी नदियों की घाटियों में पाए जाते हैं।

दक्षिण भारत: पेलियोलिथिक स्थलों को मिट्टी की जलवायु विशेषताओं जैसे कि कटाव के लक्षण और मिट्टी के प्रकारों से जोड़ा गया है।

तमिलनाडु: पेलियोलिथिक उपकरण पेलार, पेनिय्यार, और कावेरी नदियों में प्रचुर मात्रा में हैं।

आंध्र प्रदेश: पेलियोलिथिक उपकरणों को अंतर्देशीय और तटीय क्षेत्रों में पाया गया है।

केरल: पेलियोलिथिक उपकरण जैसे चॉपर और स्क्रेपर्स, जो क्वार्ट्ज से बने हैं, पलघाट जिले में पाए गए हैं।

पूर्वी भारत: पेलियोलिथिक उपकरणों जैसे हाथ की कुल्हाड़ी, बाइफेस चॉपिंग टूल, और फ्लेक्स रारो (सिंहभूम, झारखंड) नदी के साथ पाए गए हैं।

पेलियोलिथिक युग के दौरान समाज

निवास स्थान और सामाजिक संरचना:

पेलियोलिथिक लोग चट्टान, शाखाओं, घास, पत्तियों, या काठ के तिनके से आश्रय बनाते थे। प्रमाण यह दर्शाते हैं कि दोनों स्थायी और अस्थायी निवास स्थल थे, कुछ स्थलों में विशेष गतिविधियों का संकेत मिलता है।

- भिंबेटका और हंसगी जैसे स्थलों में सदियों तक निरंतर निवास दिखाया गया है, जबकि अन्य अस्थायी शिविरों का संकेत देते हैं जहाँ लोग वर्ष के कुछ हिस्सों के लिए रहते थे।

- कुछ स्थलों को विशेष गतिविधियों से जोड़ा गया है, जैसे कि शिकार या मांस काटने के स्थल और फैक्टरी स्थल।

पेलियोलिथिक शिकारी-इकट्ठा करने वालों की सामाजिक संरचना संभवतः एक 'बैंड समाज' के समान थी, जो विशेषताओं से चिह्नित थी:

- 100 लोगों से कम के बैंड, जो घुमंतू और जानवरों और पौधों के खाद्य स्रोतों की उपलब्धता के आधार पर चलते थे।

- सदस्यों के बीच पारिवारिक संबंध, उम्र और लिंग के आधार पर कार्य विभाजन।

- वस्तुओं का आदान-प्रदान आपसी सहयोग पर आधारित था, वाणिज्यिक आदान-प्रदान नहीं।

- कोई औपचारिक सरकार या नेता नहीं थे, व्यवहार परंपराओं और सामाजिक शिष्टाचार द्वारा नियंत्रित होता था।

जीविकोपार्जन का पैटर्न:

पेलियोलिथिक मानवों की भौतिक इच्छाएँ सीमित थीं और उनकी प्रौद्योगिकी उन्हें भोजन जमा करने की अनुमति नहीं देती थी, जिससे पर्याप्त भोजन प्राप्त होने पर जीविकोपार्जन से संबंधित गतिविधियों का त्वरित अंत होता था।

- जातीय प्रमाण यह सुझाव देते हैं कि सभी आधुनिक शिकारी-इकट्ठा करने वाले हाथ से मुँह तक जीवन नहीं जीते हैं; कई के पास सोने, बातचीत करने, खेल खेलने और आराम करने जैसी गतिविधियों के लिए फुर्सत का समय होता है।

- यह दृष्टिकोण कि शिकार-इकट्ठा करना जीविकोपार्जन का एक अप्रभावी तरीका है, इसके लंबे इतिहास और निरंतर अभ्यास के कारण चुनौती दी जाती है

पैलियोलिथिक उपकरण जैसे हाथ के औजार, द्विदलीय काटने के उपकरण, और टुकड़े रारो नदी (सिंघभूम, झारखंड) के किनारे पाए गए हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल में पैलियोलिथिक स्थलों में नदी की घाटियाँ और छोटानागपुर पठार के पैर शामिल हैं। बिहार में, मुंगेर के पास खरगपुर के जंगलों में निम्न पैलियोलिथिक जीवन और कार्य स्थल की खुदाई की गई, जिसमें समाप्त और अधूरे उपकरण, टूटे पत्थर के टुकड़े, और अयुध्यमान पाए गए। पोस्ट-होल्स ने झोपड़ियों की उपस्थिति का संकेत दिया। ओडिशा में सभी तीन चरणों के पैलियोलिथिक उपकरण पाए गए हैं, जबकि निम्न और मध्य पैलियोलिथिक उपकरणों की खोज साम्बलपुर जिले के दारी-दुंगरी में, बुद्धबलान और ब्रह्मणी नदियों की घाटियों में, और बैतरणी, ब्रह्मणी, और महानदी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में की गई। मयूरभंज में बुहारबलंग घाटी में प्रारंभिक और मध्य पैलियोलिथिक उपकरण जैसे हाथ के औजार, स्क्रैपर्स, पॉइंट्स, और टुकड़े पाए गए हैं।

- ओडिशा में सभी तीन चरणों के पैलियोलिथिक उपकरण पाए गए हैं, जबकि निम्न और मध्य पैलियोलिथिक उपकरणों की खोज साम्बलपुर जिले के दारी-दुंगरी में, बुद्धबलान और ब्रह्मणी नदियों की घाटियों में, और बैतरणी, ब्रह्मणी, और महानदी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में की गई।

- स्वदेशी जानवर जैसे प्राइमेट्स, जिराफ़ जैसे प्राणी, मस्क हिरण, बकरियाँ, भैंस, बोविद्स, और सूअर।

- विदेशी जानवर जैसे ऊंट और घोड़ा, जो उत्तरी अमेरिका के संबंध रखते हैं, और हिप्पोपोटैमस और हाथी, जो केंद्रीय अफ्रीका से प्रवासित हुए।

- अधिकांश प्रवासी जानवर उत्तर-पश्चिमी सीमाओं के साथ आए, जो भारत और अफ्रीका के बीच महत्वपूर्ण इंटरैक्शन का संकेत देते हैं।

- पशु अवशेष बताते हैं कि पैलियोलिथिक लोग मुख्य रूप से शिकार और संग्रहण के चरण में थे, जिसमें मानव और पशु जनसंख्या के बीच भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संतुलन था।

- शिकार की प्रथाएँ बड़े और मध्य आकार के स्तनधारियों, विशेषकर उंगुलेट्स, के अलावा हिरण, गैंडे, और हाथियों पर केंद्रित थीं।

- उपजीविका के पैटर्न सूखे मौसम / गीले मौसम के चक्र का पालन करते हुए पौधों और पशु खाद्य पदार्थों का दोहन करते थे।

- पैलियोलिथिक लोग संभवतः बैल, बायसन, नीलगाय, चिंकारा, गज़ेल, काले बकरे, सांभर, धब्बेदार हिरण, जंगली सूअर, पक्षियों, कछुओं, मछलियों, शहद, और फलों, जड़ों, बीजों, और पत्तों जैसे पौधों के खाद्य पदार्थों पर निर्भर थे।

- आधुनिक शिकारी-संग्रहकर्ता अक्सर अपने भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संग्रहण के माध्यम से प्राप्त करते हैं, न कि शिकार के माध्यम से, जो यह सुझाव देता है कि 'शिकारी-संग्रहकर्ता' शब्द में शिकार पर जोर अधिक हो सकता है।

- अधिकांश आधुनिक शिकारी-संग्रहकर्ता समुदायों में, पुरुष शिकार करते हैं और महिलाएँ भोजन इकट्ठा करती हैं, जो पैलियोलिथिक समय में श्रम का समान विभाजन दर्शाता है। यदि पौधों का भोजन अधिक महत्वपूर्ण था, तो महिलाएँ संभवतः उपजीविका के आधार में एक प्रमुख भूमिका निभाती थीं।

- पैलियोलिथिक लोग संभवतः पशु उत्पादों और जंगली पौधों के खाद्य पदार्थों का मिश्रण खाते थे।

- ऊपरी पैलियोलिथिक युग के चट्टान चित्र और नक्काशियाँ उपजीविका के पैटर्न और सामाजिक जीवन की जानकारी प्रदान करती हैं।

- भीमबेटका जैसे स्थलों से चित्र बड़े जानवरों जैसे बायसनों, हाथियों, बाघों, गैंडों, और जंगली सूअरों को दर्शाते हैं, जो शिकार पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- चित्र यह भी दिखाते हैं कि पैलियोलिथिक लोग छोटे बैंड समाजों में रहते थे, जो पशु और पौधों के उत्पादों से संसाधनों का दोहन करते थे।

- ऊपरी पैलियोलिथिक बस्तियाँ अक्सर स्थायी जल स्रोतों से जुड़ी होती थीं, और ग्राइंडिंग स्टोन्स जैसे उपकरणों का उपयोग जंगली चावल जैसे पौधों के खाद्य पदार्थों को संसाधित करने के लिए किया जाता था।

- ऊपरी पैलियोलिथिक बस्तियाँ अक्सर स्थायी जल स्रोतों से जुड़ी होती थीं, और ग्राइंडिंग स्टोन्स जैसे उपकरणों का उपयोग जंगली चावल जैसे पौधों के खाद्य पदार्थों को संसाधित करने के लिए किया जाता था।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|