मौर्य साम्राज्य | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

| Table of contents |

|

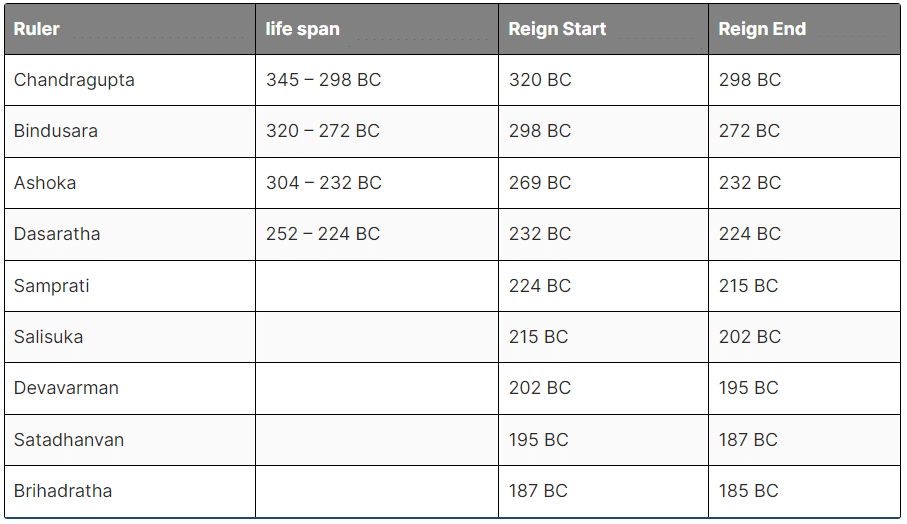

| मौर्य वंश के शासक |

|

| मौर्य राज्य का विस्तार |

|

| चंद्रगुप्त मौर्य (320 ईसा पूर्व - 298 ईसा पूर्व) |

|

| मौर्य के अधीन राज्य |

|

| अशोक (272-232 ईसा पूर्व) |

|

मौर्य साम्राज्य का परिचय

मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत में एक विशाल और शक्तिशाली राज्य था, जो लौह युग के दौरान 322 से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश द्वारा शासित था। इसका उदय मगध साम्राज्य में हुआ, जो इंडो-गैंगेटिक प्लेन (वर्तमान बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश) में स्थित था। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र (वर्तमान पटना) थी।

स्थापना और विस्तार

- साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की, जिन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका।

- उन्होंने साम्राज्य का पश्चिम में मध्य और पश्चिमी भारत के पार विस्तार किया, अलेक्जेंडर द ग्रेट की वापसी द्वारा छोड़ी गई अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए।

- 316 ईसा पूर्व तक, मौर्य साम्राज्य ने उत्तर-पश्चिमी भारत पर कब्जा कर लिया था, जहाँ उन्होंने अलेक्जेंडर द्वारा छोड़े गए सात्राप्स को हराया।

- चंद्रगुप्त ने सेलेक्सस I के आक्रमण को भी पराजित किया, जिससे उन्हें सिंधु नदी के पश्चिम में अतिरिक्त क्षेत्र प्राप्त हुआ।

सीमा और प्रशासन

- मौर्य साम्राज्य अपने समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा साम्राज्य था।

- अपने चरम पर, इसका विस्तार उत्तर में हिमालय, पूर्व में असम, और पश्चिम में बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू कुश पर्वतों तक हुआ।

- चंद्रगुप्त और उनके पुत्र बिंदुसार ने मध्य और दक्षिणी भारत में साम्राज्य का विस्तार किया।

- एक छोटा, अन्वेषणित जनजातीय और वन क्षेत्र, जो कलिंग (वर्तमान उड़ीसा) के निकट था, अंततः चंद्रगुप्त के पौत्र अशोक द्वारा जीत लिया गया।

अवरोहण और विरासत

- अशोक के शासन के बाद, साम्राज्य लगभग 50 वर्षों तक घटता रहा।

- यह अंततः 185 ईसा पूर्व में समाप्त हो गया, जिससे सुंगा वंश का उदय हुआ।

- अनुमानित जनसंख्या 50 से 60 मिलियन के बीच होने के कारण, मौर्य साम्राज्य प्राचीनता में सबसे जनसंख्या वाले साम्राज्यों में से एक था।

- पुरातात्विक दृष्टि से, यह काल नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेर (NBPW) से संबंधित है।

मौर्य वंश के शासक

मौर्य राज्य का विस्तार

- 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध राज्य: 5वीं सदी ईसा पूर्व में, मगध राज्य प्राचीन भारत में एक शक्तिशाली और प्रभावशाली राज्य के रूप में उभरा। यह अपनी राजनीतिक शक्ति, सैन्य क्षमता, और आर्थिक समृद्धि के लिए जाना जाता था। क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति और उपजाऊ भूमि ने इसके विकास और प्रभुत्व में योगदान दिया।

- नंद साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार (लगभग 323 ईसा पूर्व): नंद साम्राज्य ने 323 ईसा पूर्व के आसपास धनानंद के अधीन अपने चरम पर पहुँच गया। यह विशाल क्षेत्रीय नियंत्रण, एक मजबूत सेना, और केंद्रीय प्रशासन की विशेषता के लिए जाना जाता था। नंद अपने धन, सैन्य शक्ति, और प्रभावी शासन के लिए जाने जाते थे। धनानंद का शासन नंद शक्ति की ऊँचाई का प्रतीक था, जिसमें साम्राज्य उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को कवर करता था।

- मौर्य साम्राज्य (लगभग 320 ईसा पूर्व): मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 320 ईसा पूर्व की, जब उन्होंने नंद साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। अपने सलाहकार चाणक्य की मदद से, चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया और एक नया वंश स्थापित किया। मौर्य साम्राज्य अपने केंद्रीय शासन, सैन्य संगठन, और आर्थिक नियंत्रण के लिए उल्लेखनीय है।

- चंद्रगुप्त का विस्तार (लगभग 305 ईसा पूर्व): चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेलेकस I निकेटर को हराने के बाद साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार सेलेकिड पर्शिया की ओर किया। यह संघर्ष और बाद की संधि ने मौर्य प्रभाव के महत्वपूर्ण विस्तार को चिह्नित किया और साम्राज्य की सैन्य शक्ति को प्रदर्शित किया।

- बिंदुसार का विस्तार (लगभग 300 ईसा पूर्व): चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने लगभग 300 ईसा पूर्व में साम्राज्य को डेक्कन पठार क्षेत्र में आगे बढ़ाया। उनका शासन क्षेत्रीय विस्तार और शक्ति का समेकन का प्रतीक है।

- अशोक का विस्तार (लगभग 265 ईसा पूर्व): अशोक, जो कि मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध सम्राटों में से एक थे, ने 265 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के दौरान साम्राज्य का विस्तार किया। यह अभियान न केवल क्षेत्रीय विस्तार के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाने और साम्राज्य में शांति और कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए भी।

कुल महत्व: मगध क्षेत्र से लेकर चंद्रगुप्त, बिंदुसार, और अशोक के अधीन एक विशाल साम्राज्य तक मौर्य राज्य का विस्तार उस समय की राजनीतिक और सैन्य संगठनात्मकता का प्रतीक है। मौर्य साम्राज्य ने बाद के भारतीय साम्राज्यों के लिए आधार स्थापित किया, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में शासन, संस्कृति, और व्यापार को प्रभावित किया।

चंद्रगुप्त मौर्य (320 ईसा पूर्व - 298 ईसा पूर्व)

उनकी पृष्ठभूमि

चंद्रगुप्त की वंशावली के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। जो जानकारी है, वह बाद के शास्त्रीय संस्कृत साहित्य, बौद्ध स्रोतों, और शास्त्रीय ग्रीक और लैटिन स्रोतों से प्राप्त हुई है।

(क) शास्त्रीय ग्रीक और लैटिन स्रोत:

- शास्त्रीय ग्रीक और लैटिन स्रोत चंद्रगुप्त को “Sandracottos” या “Andracottus” नामों से संदर्भित करते हैं। प्लुटार्क, अपनी पुस्तक “Parallel Lives” में, रिपोर्ट करते हैं कि एंड्रोकोट्टस (चंद्रगुप्त) ने उत्तर-पश्चिम में तक्षशिला के आसपास एलेक्ज़ेंडर से मुलाकात की और नंद साम्राज्य को नकारात्मक रूप में देखा।

- इस मुलाकात के दौरान, चंद्रगुप्त ने नंद राजा को नाराज किया, जो कि 326 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, जिससे चंद्रगुप्त का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में हुआ होने का सुझाव मिलता है।

- प्लुटार्क और अन्य ग्रीको-रोमन इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के महत्व को पहचाना। जस्टिन, जो 2वीं सदी के लैटिन इतिहासकार हैं, चंद्रगुप्त की विनम्र उत्पत्ति और नंद राजा के खिलाफ एक लोकप्रिय विद्रोह का नेतृत्व करने की उनकी वृद्धि का वर्णन करते हैं।

(ख) शास्त्रीय संस्कृत स्रोत:

- चंद्रगुप्त मौर्य का सत्ता में आना रहस्य और विवाद में लिपटा हुआ है। संस्कृत नाटक मुद्राराक्षस (“The Signet of the Minister”) द्वारा विशाखदत्त उनके शाही वंश को वर्णित करता है और उन्हें नंद परिवार से जोड़ता है।

- मुद्राराक्षस उन्हें “Nandanvaya” कहता है, जिसका अर्थ है कि वह नंद का वंशज था।

- मुद्राराक्षस, जो 4वीं सदी के अंत का है, चंद्रगुप्त मौर्य के भारत में सत्ता में आने की कहानी सुनाता है। जैन ग्रंथ परिसिष्टपर्वन भी चंद्रगुप्त के हिमालयी राजा पर्वत्क के साथ सहयोग का उल्लेख करता है, जिसे कभी-कभी पोरस के रूप में पहचाना जाता है।

(ग) बौद्ध स्रोत:

- बौद्ध ग्रंथ महावंस चंद्रगुप्त को मोरिया वंश का सदस्य बताता है, जो कि क्षत्रिय वंश की एक शाखा है। महापरिनिब्बान सूत्र में कहा गया है कि मोरियास क्षत्रिय समुदाय से संबंधित थे। मध्यकालीन शिलालेखों में मोर्य वंश को सौर वंश के क्षत्रिय के रूप में दर्शाया गया है। महावंशटिका चंद्रगुप्त को बुद्ध के शाक्य वंश से जोड़ती है।

चंद्रगुप्त मौर्य का उदय और मौर्य वंश की नींव:

मुद्राराक्षस और यूनानी तथा रोमन स्रोतों के अनुसार

- मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से की, जो तक्षशिला के एक ब्राह्मण शिक्षक थे।

- चाणक्य, नंद राजा धन नंदा द्वारा अपमानित होने के बाद, प्रतिशोध की शपथ लेते हैं और नंद साम्राज्य को नष्ट करने की प्रतिज्ञा करते हैं।

- चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सिंहासन ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया।

- चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन में एक गेरिल्ला सेना और संसाधन इकट्ठा किए ताकि धन नंदा के खिलाफ लड़ सकें।

- उन्होंने मगध में गृहयुद्ध का माहौल उत्पन्न किया, जिससे धन नंदा का पतन हुआ।

- धन नंदा के त्याग के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का नया राजा बनाया गया।

- चंद्रगुप्त ने उत्तर-पश्चिम में मैसेडोनियन सत्रापियों को पराजित किया, क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया।

- चंद्रगुप्त की सेना लगभग 400,000 सैनिकों की मानी जाती है, जबकि कुछ स्रोतों में इससे भी बड़े आंकड़े दिए गए हैं।

- उन्होंने अलेक्ज़ेंडर द ग्रेट की मृत्यु के बाद उत्तर-पश्चिम पर विजय प्राप्त की और अलेक्ज़ेंडर द्वारा छोड़े गए सत्रापियों से निपटा।

- चंद्रगुप्त ने 317 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिम में युडेबस और पिथोन जैसे सत्रापियों को पराजित किया।

चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विस्तार:

- मेगस्थनीज के अनुसार, चंद्रगुप्त की सेना में 400,000 सैनिक थे। स्ट्राबो ने भी इस संख्या का उल्लेख किया है, जबकि प्लिनी ने 600,000 पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 युद्ध हाथियों का आंकड़ा दिया है।

- मौर्य साम्राज्य की सैन्य शक्ति नंदों की तुलना में बहुत अधिक थी, जो उनके बड़े साम्राज्य और अधिक संसाधनों के कारण थी।

सेल्युकस के पूर्वी क्षेत्रों का विजय:

- जस्टिन, एक यूनानी लेखक, ने कहा कि चंद्रगुप्त ने 600,000 की एक सेना के साथ पूरे भारत पर विजय प्राप्त की।

- 323 ईसा पूर्व में अलेक्ज़ेंडर की मृत्यु के बाद, चंद्रगुप्त ने उत्तर-पश्चिमी दक्षिण एशिया पर ध्यान केंद्रित किया, अलेक्ज़ेंडर द्वारा छोड़े गए सत्रापियों को पराजित किया, जिनमें नायकनर और फिलिप शामिल थे।

- सेल्युकस I निकेटर, एक मैसेडोनियन सत्रापी, ने अलेक्ज़ेंडर के पूर्व साम्राज्य का अधिकांश पुनः अधिग्रहण किया और पूर्वी क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया, जब तक कि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के साथ उनका टकराव नहीं हुआ।

चंद्रगुप्त और सेल्युकस के बीच संधि और मौर्य के दौरान भारतीय-मौर्य संबंध:

- अपनी संधि के बाद, चंद्रगुप्त और सेल्युकस ने उपहारों का आदान-प्रदान किया, और चंद्रगुप्त ने सेल्युकस की पुत्री से विवाह कर एक गठबंधन को औपचारिक रूप दिया।

- चंद्रगुप्त ने सेल्युकस को 500 युद्ध हाथी भेजे, जो एक महत्वपूर्ण सैन्य संपत्ति थी।

- सेल्युकस ने चंद्रगुप्त के पास दूत भेजे, जिनमें मेगस्थनीज और बाद में डेमियाचस शामिल थे, जो मौर्य दरबार में गए।

- प्टोलमी II फिलाडेल्फस, प्टोलेमिक मिस्र का शासक और अशोक का समकालीन, ने मौर्य दरबार में एक दूत डायोनिसियस भेजा।

- मौर्य और यूनानी शासकों के बीच आदान-प्रदान जारी रहा, जो कि मौर्य राज्य के लिए यूनानी और फारसी विदेशियों के लिए एक विभाग के अस्तित्व से प्रमाणित है।

- मौर्य शासन के तहत भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिम में यूनानी जनसंख्या बनी रही।

- अशोक के आदेश, जो यूनानी में लिखे गए थे, और यूनानी शासकों के लिए उनके दूत इन संपर्कों की गवाही देते हैं।

- भारत में यूनानियों ने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें कुछ अशोक के दूत यूनानी बौद्ध भिक्षुओं के रूप में वर्णित हैं।

- यूनानियों ने अशोक के स्तंभों के नक्काशी कार्य और मौर्य कला के विकास में योगदान दिया।

जैन धर्म और मृत्यु

- जैन परंपरा के अनुसार, चंद्रगुप्त मौर्य ने तीसरी सदी ईसा पूर्व की शुरुआत में, जब वह बयालीस वर्ष के थे, अपने सिंहासन का त्याग किया। इसके बाद, उन्होंने अंतिम श्रुतकेवाली, भद्रबाहु के अधीन एक तृष्णा का आश्रय लिया। इसके पश्चात, वह भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर चले गए और अंततः कर्नाटक के वर्तमान क्षेत्रों में, श्रवण बेलगोल में, जैन आध्यात्मिक प्रथाओं के अनुसार, उपवास द्वारा मृत्यु (सल्लेखना) को प्राप्त किया। हालांकि, इस क्षेत्र के पांचवीं सदी के लेखों से उस समय के दौरान एक बड़े दक्षिणी प्रवास की संभावना का संकेत मिलता है। चंद्रगुप्त पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देवमप्रिय और प्रियदर्शी के शीर्षकों को अपनाया।

मौर्य के अधीन राज्य

मौर्य साम्राज्य ने एक अत्यधिक विकसित प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की, जैसा कि मेगास्थेनिस और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के लेखों से स्पष्ट है।

मेगास्थेनिस का इंडिका

- मेगास्थेनिस, जो हेलनिस्टिक काल के एक ग्रीक जातीयविज्ञानी और अन्वेषक थे, को सेलेकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के रूप में भेजा। उन्होंने मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र में निवास किया और न केवल शहर के प्रशासन का वर्णन किया, बल्कि व्यापक मौर्य साम्राज्य का भी। हालांकि मेगास्थेनिस का पूरा लेखन नहीं बचा है, लेकिन इसके अंश बाद के ग्रीक लेखकों के कार्यों में पाए जाते हैं। इन अंशों को एक पुस्तक "इंडिका" में संकलित और प्रकाशित किया गया है, जो मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। मेगास्थेनिस का इंडिका बाद के लेखकों जैसे स्ट्रैबो और एरियन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत था। अपने काम की शुरुआत में, मेगास्थेनिस उन प्राचीन भारतीयों का उल्लेख करते हैं जो भारत में डायोनिसस और हर्क्यूलिस (ग्रीक नायकों) के प्रागैतिहासिक आगमन के बारे में जानते थे, जो एलेक्सांड्रियन काल में ग्रीकों के बीच लोकप्रिय एक कहानी थी। विशेष रूप से, उन्होंने भारतीय धर्मों पर टिप्पणी की, हर्क्यूलिस और डायोनिसस के भक्तों का उल्लेख किया, लेकिन बौद्धों का नहीं, जो इस विचार का समर्थन करता है कि अशोक के शासन से पहले बौद्ध धर्म व्यापक रूप से ज्ञात नहीं था।

पाटलिपुत्र के बारे में

- मेगास्थेनिस विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करते हैं, जिसमें हिमालय और श्रीलंका का द्वीप शामिल है। उन्होंने भारत में कई शहरों के अस्तित्व का उल्लेख किया लेकिन पाटलिपुत्र को सबसे महत्वपूर्ण माना। उन्होंने इसे पालिबोथ्र कहते हुए संदर्भित किया, जिसका अर्थ है "गेट्स वाला शहर"। मेगास्थेनिस के अनुसार, पाटलिपुत्र एक गहरी खाई और 570 टावरों के साथ एक लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें 64 गेट थे, जो समकालीन फारसी शहरों जैसे सुसा की भव्यता को चुनौती देता था। खुदाई में खाई, लकड़ी की बाड़ और लकड़ी के घरों के प्रमाण मिले हैं। मेगास्थेनिस के अनुसार, पाटलिपुत्र की लंबाई 9.33 मील और चौड़ाई 1.75 मील थी। यह वर्णन वर्तमान पटना के साथ मेल खाता है, जो लंबा और संकीर्ण है, जो मेगास्थेनिस के अन्य बयानों को विश्वसनीयता प्रदान करता है।

राजा के बारे में

- मेगास्थेनिस चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तिगत जीवन का विस्तृत वर्णन करते हैं, जिसमें उनकी भव्य जीवनशैली और उनके महल की अद्वितीय सुंदरता का उल्लेख है। राजा को लगातार दो रातों तक एक ही कमरे में न सोने और जनता के साथ बार-बार मिलने की इच्छा न रखने के लिए जाना जाता था।

प्रशासन के बारे में

- मेगास्थेनिस चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन नागरिक प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। वह राजा के तानाशाही शासन और असीमित शक्तियों पर जोर देते हैं, यह उल्लेख करते हुए कि राजा एक जासूसों के नेटवर्क के माध्यम से अपने साम्राज्य में प्रमुख घटनाओं से अवगत रहते थे। पाटलिपुत्र के प्रशासन के अपने वर्णन में, मेगास्थेनिस ने उल्लेख किया कि शहर छह समितियों द्वारा शासित था, जिसमें प्रत्येक में पांच सदस्य होते थे। ये समितियाँ विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार थीं, जिसमें स्वच्छता, विदेशी नागरिकों की देखभाल, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, और वजन और माप का नियमन शामिल था। सशस्त्र बलों के प्रशासन के संबंध में, मेगास्थेनिस बताते हैं कि इसका प्रबंधन तीस अधिकारियों के एक बोर्ड द्वारा किया जाता था, जिसे छह समितियों में विभाजित किया गया था, जिनमें प्रत्येक में पांच सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति सशस्त्र बलों की एक अलग शाखा की देखरेख करती थी, जिसमें सेना, घुड़सवार, हाथी, रथ, नौसेना और परिवहन शामिल थे।

भारतीय समाज के बारे में

- मेगस्थनीज, एक प्राचीन ग्रीक राजदूत, ने चंद्रगुप्त मौर्य के तहत भारतीय समाज का वर्णन अनुशासित और ईमानदार के रूप में किया, यह देखते हुए कि वे सरल जीवन जीते थे और लेखन के प्रति अज्ञात थे। उन्होंने भारत में दासता के न होने का उल्लेख किया, यह दावा करते हुए कि सभी भारतीय स्वतंत्र थे। हालाँकि, उनके अवलोकन पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने भारत का पूरा भ्रमण नहीं किया। यह संभव है कि उत्तर-पश्चिमी भारत में दासता की अनुपस्थिति ने उनके दृष्टिकोण को प्रभावित किया, जिससे उन्हें विश्वास हुआ कि भारत के समग्र हिस्से में दासता का अभाव था।

- मेगस्थनीज के दावों के बावजूद, हिंदू कानून की पुस्तकों, जैसे कि स्मृतियों, से प्रमाण मिलता है कि दासता प्राचीन भारत में वैदिक काल के दौरान एक मान्यता प्राप्त संस्था थी। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि भारत में दासता हल्की थी, जिसमें अधिकांश दास घरेलू होते थे और उन्हें परिवार के सदस्यों के रूप में माना जाता था। शास्त्रों ने दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया और दासों के मुक्ति के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किए। मेगस्थनीज संभवतः अपने समय के बौद्धिक वातावरण से प्रभावित थे, और अर्थशास्त्र के उदार नियमों ने समाज की दासता के प्रति अपेक्षाकृत उदार दृष्टिकोण को दर्शाया।

- मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्णन सात वर्गों में विभाजित किया, जिसमें एक जाति प्रणाली का प्रस्तुतीकरण किया गया जो वर्तमान से भिन्न थी। यह सुझाव देता है कि जाति प्रणाली उनके समय के दौरान कुछ हद तक तरल और विकसित हो रही थी। हालाँकि, एक विदेशी होने के नाते, मेगस्थनीज को जाति प्रणाली की पूरी समझ नहीं हो सकती थी। उन्होंने जिन सात वर्गों की पहचान की, वे थे:

- दार्शनिक (सोफिस्ट): संख्या में कम होते हुए भी, उन्हें अत्यधिक सम्मानित किया जाता था।

- कृषक: वे सबसे अधिक संख्या में थे और अपने जीवन का समर्पण कृषि को देते थे। उन्हें सार्वजनिक हितैषियों के रूप में माना जाता था और उन्हें हानि से संरक्षित किया जाता था।

- गोप (पशुपालक): वे तंबुओं में रहते थे और अपने मवेशियों के आधार पर कर चुकाते थे।

- कला और दुकानदार: वे सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करते थे और अपनी आय पर कर चुकाते थे, सिवाय उन लोगों के जो युद्ध के हथियार बनाते थे और समुदाय से वेतन प्राप्त करते थे।

- सैन्य: वे किसानों के बाद संख्या में दूसरे थे और उन्हें महत्वपूर्ण स्वतंत्रता और सुखद जीवनशैली का आनंद मिलता था, जो केवल सैन्य गतिविधियों के लिए समर्पित था, उनके खर्चों का वहन राजा करता था।

- पर्यवेक्षक: वे देश और शहरों में गतिविधियों की निगरानी करते थे, राजा या स्थानीय अधिकारियों को रिपोर्ट करते थे।

- परिषद के सदस्य और आकलक: संख्या में सबसे छोटे वर्ग, लेकिन इसके सदस्यों के चरित्र और ज्ञान के कारण अत्यधिक सम्मानित। इसमें राजा के सलाहकार, राज्य कोषाध्यक्ष, विवाद निपटारे, सेना के जनरल और मुख्य मजिस्ट्रेट शामिल थे।

कौटिल्य (चाणक्य) और अर्थशास्त्र

- अर्थशास्त्र, प्राचीन भारतीय राज्यcraft, सार्वजनिक प्रशासन, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक ग्रंथ है, जिसे संस्कृत में लिखा गया था। पारंपरिक रूप से इसे चाणक्य (कौटिल्य) को श्रेय दिया जाता है, जो तक्षशिला के विद्वान थे और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। यह कार्य मौर्य काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत माना जाता है। हालांकि इसे मौर्य के शासन के कुछ शताब्दियों बाद संकलित किया गया था, यह उस समय की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है।

- यह 15 खंडों और 180 उपखंडों में विभाजित है, जिसमें लगभग 6,000 श्लोक हैं। इसे 1904 में आर. शमशास्त्री द्वारा पुनः खोजा गया और 1909 में प्रकाशित किया गया। इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद 1915 में आया। इसके दिनांक और लेखन के बारे में विवाद के बावजूद, अर्थशास्त्र को मौर्य प्रशासन और समाज के बारे में अंतर्दृष्टि के लिए मूल्यवान माना जाता है। पाठ में उपयोग किए गए प्रशासनिक शब्द अशोक के आदेशों के साथ समानताएँ दिखाते हैं, जो सुझाव देते हैं कि मौर्य शासकों को इस कार्य के साथ परिचित थे।

- कौटिल्य एक मजबूत, केंद्रीकृत प्राधिकरण का समर्थन करते हैं जहाँ राजा के पास पूर्ण शक्ति होती है, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं जबकि ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं और मंत्रियों से सलाह लेते हैं। वे राजा की बुद्धिमत्ता, संस्कृति और आत्म-नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर देते हैं, और राजा के पतन का कारण बनने वाले छह दोषों के खिलाफ चेतावनी देते हैं: घमंड, वासना, क्रोध, लालच, गर्व और भोग। जबकि राजा को आरामदायक जीवन जीना चाहिए, उन्हें अति सुखों से बचना चाहिए।

राजसी आदर्श

- राजा की भलाई उसके प्रजाओं की खुशी से जुड़ी होती है।

- उन्हें 'चक्रवर्ती' होना चाहिए, विभिन्न क्षेत्रों को जीतना चाहिए।

- बाहरी खतरों से सुरक्षा और आंतरिक शांति आवश्यक है।

- सैनिकों को 'पवित्र युद्ध' की भावना से प्रेरित होना चाहिए।

आंतरिक संघर्ष

- प्रजाओं के बीच झगड़ों को नेताओं को जीतकर या कारण को समाप्त करके हल किया जा सकता है।

- राजपरिवार के भीतर संघर्ष अधिक हानिकारक होते हैं और उन्हें सावधानी से प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है।

भविष्य के राजा का प्रशिक्षण

- आत्म-नियंत्रण अनिवार्य है, जो जन्मजात और अधिग्रहीत दोनों है।

- भविष्य के राजा को प्राधिकारी शिक्षकों से सीखना चाहिए और विद्वान बुजुर्गों के साथ समय बिताना चाहिए।

- एक बुद्धिमान और अनुशासित राजा, जो न्यायपूर्ण शासन पर केंद्रित है, बिना किसी विरोध के शासन करेगा।

मंत्रियों के बारे में

- कौटिल्य शासन में मंत्रियों के महत्व पर जोर देते हैं, एक राजा को उनके बिना एक पहिए वाले रथ के समान बताते हैं।

- मंत्रियों को बुद्धिमान और समझदार होना चाहिए, लेकिन उन्हें राजा को नियंत्रित नहीं करना चाहिए।

- उन्हें एक टीम के रूप में काम करना चाहिए, निजी बैठकें करनी चाहिए, और स्थिरता बनाए रखने के लिए रहस्य रखना चाहिए।

प्रांतीय प्रशासन

- कौटिल्य के लेखन एक संरचित प्रांतीय प्रशासन को दर्शाते हैं, जहाँ प्रांतों का अक्सर शाही परिवार के सदस्यों द्वारा प्रशासन किया जाता था।

- छोटे प्रांतों, जैसे कि सौराष्ट्र और कंबोज, को 'राष्ट्रिय' नामक अधिकारियों द्वारा प्रशासित किया जाता था।

- प्रत्येक प्रांत को ज़िलों में विभाजित किया गया था, जिन्हें और भी गाँवों में विभाजित किया गया था।

- एक जिले के मुख्य प्रशासक को 'स्थानीयक' कहा जाता था, जबकि गाँव के मुखिया को 'गोप' कहा जाता था।

नागरिक प्रशासन

- मुख्य शहरों और राजधानी, पाटलिपुत्र में नागरिक प्रशासन अत्यधिक कुशल था।

- पाटलिपुत्र को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक की देखरेख एक अधिकारी 'स्थानीयक' द्वारा की जाती थी।

- जूनियर अधिकारियों को 'गोप' कहा जाता था, जो स्थानीयक की सहायता करते थे और 10 से 40 परिवारों की भलाई का ध्यान रखते थे।

- पूरा शहर एक अन्य अधिकारी 'नगरिका' द्वारा प्रबंधित किया जाता था।

- जनसंख्या की निगरानी के लिए नियमित जनगणना का एक प्रणाली भी लागू थी।

जासूसी संगठन

- कौटिल्य राजा को सलाह देते हैं कि वह राज्य के भीतर घटनाओं और गतिविधियों की विस्तृत जानकारी एकत्र करने के लिए जासूसों का एक विस्तृत नेटवर्क बनाए।

- जासूसों को अधिकारियों की निगरानी करनी चाहिए और देश में शांति सुनिश्चित करनी चाहिए।

- महिला जासूसों को पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावी माना जाता था और उन्हें विशेष रूप से भर्ती किया जाना चाहिए।

- अतिरिक्त रूप से, पड़ोसी देशों में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने के लिए एजेंट भेजे जाने चाहिए।

कानून और व्यवस्था बनाए रखना

- एक स्थिर वातावरण समृद्ध अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए कठोर कानून और व्यवस्था का प्रवर्तन आवश्यक है।

- अर्थशास्त्र कानून प्रवर्तन का समर्थन करने के लिए विभिन्न दंड और दंडों को रेखांकित करता है, जिसे दंडनीति के रूप में जाना जाता है।

पड़ोसी देशों से निपटने के सात तरीके

- समा (सहमति, गैर-आक्रामक संधि)

- दाना (उपहार, रिश्वत)

- भेदा (विभाजित करना, अलग करना)

- दंड (शक्ति, दंड)

- माया (भ्रम, धोखा)

- उपेक्षा (दुश्मन को नजरअंदाज करना)

- इंद्रजाल (सैन्य शक्ति का दिखावा करना)

शिपिंग

- कौटिल्य मौर्य साम्राज्य के तहत शिपिंग पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

- बंदरगाहों की देखरेख अधिकारियों द्वारा की जाती थी जो जहाजों और फेरी की निगरानी करते थे।

- व्यापारियों, यात्रियों और मछुआरों पर टोल लगाए जाते थे।

- अधिकांश जहाजों और नावों के मालिक राजा थे, जो समुद्री गतिविधियों पर राज्य नियंत्रण को दर्शाता है।

आर्थिक स्थिति

- कौटिल्य ने विभिन्न विभागों के केंद्रीय सरकार के प्रबंधन का वर्णन किया जो विशेष रूप से राजधानी के आसपास सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों की देखरेख करते थे।

- गरीबी को विद्रोहों का प्राथमिक कारण माना जाता था, इसलिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए खाद्य और धन की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण था।

- आय के मुख्य स्रोतों में गाँवों से भूमि राजस्व और शहरों में बेची गई वस्तुओं पर कर शामिल थे।

- राज्य ने आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित किया, किसानों और श्रमिकों की मदद से नए भूमि को खेती के लिए लाया।

- नए बसने वाले किसानों से कर एक-चौथाई से लेकर एक-छठाई उत्पादन तक भिन्न थे।

- आपात स्थिति में, किसानों को अतिरिक्त फसलें उत्पन्न करने की आवश्यकता होती थी।

- शहरों में बिक्री के लिए लाई गई वस्तुओं पर भी टोल वसूले जाते थे, और राज्य का खनन, शराब बिक्री और हथियार निर्माण पर एकाधिकार था।

- एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली और अच्छे वित्तीय प्रथाओं के माध्यम से, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बड़ी सेना को बनाए रखने और साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने में सफल रहे।

दोषों पर टिप्पणियाँ

- कौटिल्य दोषों के खतरों पर जोर देते हैं, उन्हें अज्ञानता और अनुशासनहीनता का परिणाम मानते हैं।

- वे सुझाव देते हैं कि अज्ञानी लोग अपने दोषों के हानिकारक परिणामों से अनजान होते हैं।

- जबकि जुआ साझा शक्ति के मामलों में विशेष रूप से खतरनाक होता है, सबसे गंभीर दोष शराब की लत है।

- अन्य दोषों, गंभीरता के क्रम में, महिलाओं के प्रति वासना, जुआ और शिकार शामिल हैं।

बिंदुसार (298 BCE - 272 BCE)

- बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य, पहले मौर्य सम्राट, और उनकी रानी दुर्धरा के पुत्र थे।

- राजवलीकथा, एक जैन पाठ के अनुसार, बिंदुसार का मूल नाम सिंहसेना था।

- 22 वर्ष की युवा आयु में, उन्होंने एक विशाल साम्राज्य विरासत में प्राप्त किया, जिसमें वर्तमान उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत के साथ-साथ अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे।

- अपने पिता चंद्रगुप्त और अपने पुत्र अशोक के विपरीत, बिंदुसार का जीवन उतना अच्छी तरह से प्रलेखित नहीं है।

- उनके शासन के दौरान, चाणक्य ने प्रधान मंत्री के रूप में कार्य करते रहे।

- तिब्बती विद्वान तारणाथ ने उल्लेख किया कि चाणक्य ने बिंदुसार की सहायता की और सोलह राज्यों के राजाओं और nobles को दबाने में मदद की, उन्हें पूर्वी और पश्चिमी महासागरों के बीच के क्षेत्र का पूर्ण शासक बनाया।

- बिंदुसार ने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की ओर किया, डेक्कन पठार तक पहुँचते हुए, जो वर्तमान कर्नाटका तक फैला था।

- उन्होंने मौर्य नियंत्रण के तहत सोलह राज्यों को लाया, लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को जीत लिया।

- हालांकि, उन्होंने मित्रवत तमिल क्षेत्रों, पंड्या, चेरा, चोल, और सत्यपुत्र पर आक्रमण नहीं किया।

- उनके साम्राज्य में एकमात्र महत्वपूर्ण राज्य कलिंग (आधुनिक ओडिशा) था, जिसे बाद में उनके पुत्र अशोक ने जीत लिया।

- प्रसिद्ध तमिल कवि मामुलनार ने संगम साहित्य में वर्णन किया कि मौर्य सेना ने डेक्कन पठार पर आक्रमण किया।

- बिंदुसार के दरबार में एक ग्रीक राजदूत डेमाचुस स्ट्राबो था, और उन्होंने हेलनिक दुनिया के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, सेलेकिड साम्राज्य और इजिप्ट से राजदूत प्राप्त किए।

- वे अपने व्यापक रुचियों के लिए जाने जाते थे, यहां तक कि एंटिओकस I से मीठा शराब, सूखे अंजीर, और एक सोफिस्ट भेजने की भी मांग की।

- एंटिओकस ने अंजीर और शराब भेजने पर सहमति जताई लेकिन एक सोफिस्ट भेजने से मना कर दिया, क्योंकि यह ग्रीस में अवैध था।

- अपने पिता के विपरीत, जिन्होंने बाद में जैन धर्म को अपनाया, बिंदुसार ने अजीविका सं

अशोक (272-232 ईसा पूर्व)

अशोक मौर्य मौर्य वंश के एक महत्वपूर्ण भारतीय सम्राट थे, जिन्होंने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया, जिनकी राजधानी उनके विशाल साम्राज्य का पाटलिपुत्र थी।

प्रारंभिक जीवन और राजगद्दी पर चढ़ाई

- अशोक, जिसका नाम "दुख रहित" का मतलब है, बिंदुसार और उनकी रानी के पुत्र थे। कहा जाता है कि जब बिंदुसार की पत्नी ने अशोक को जन्म दिया, तब उन्होंने exclaimed किया, "मैं अब दुख रहित हूँ," जिससे उनका नाम पड़ा।

- जब बिंदुसार का निधन 272 ईसा पूर्व में हुआ, तो राजगद्दी के लिए भयंकर युद्ध हुआ। दीपवंस और महावंस ग्रंथों के अनुसार, अशोक ने सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की, केवल एक को छोड़कर, जिसका नाम विटाशोक या तिस्स था।

- उन्होंने मंत्री राधागुप्त की मदद से शक्ति प्राप्त की। प्रारंभ में, अशोक को उदासीन और क्रूर के रूप में चित्रित किया गया, यहाँ तक कि उन्होंने एक यातना कक्ष भी स्थापित किया जिसे अशोक का नरक कहा जाता था। हालांकि, उनका शासन जल्द ही एक अलग मोड़ लेगा।

साम्राज्य का विस्तार

- राजगद्दी पर चढ़ने के बाद, अशोक ने अगले आठ वर्षों में साम्राज्य का आक्रामक रूप से विस्तार किया, जो वर्तमान असम के पूर्व से लेकर ईरान के पश्चिम तक, और उत्तरी पहाड़ी इलाकों से लेकर दक्षिणी प्रायद्वीप तक फैला, जिसमें तमिल नाडु और केरल को छोड़ दिया गया।

- अशोक महत्वाकांक्षी थे और उन्होंने दक्षिणी और पश्चिमी भारत में साम्राज्य की प्रभुत्व को पुनः स्थापित किया। इस अवधि के दौरान उनका सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कलिंग का विजय था।

कलिंग युद्ध अशोक के शासन में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जो उनके और कलिंग के शासक के बीच लड़ा गया, जो वर्तमान ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित एक सामंतात्मक गणराज्य था। यह युद्ध उनके सम्राट बनने के बाद केवल एक प्रमुख संघर्ष था जिसमें उन्होंने भाग लिया।

कालिंग युद्ध के कारण

- कालिंग पर आक्रमण के प्रमुख कारण राजनीतिक और आर्थिक थे।

- अशोक के पिता, राजा बिंदुसार के समय से, मौर्य साम्राज्य ने क्षेत्रीय विस्तार की नीति अपनाई थी।

- कालिंग, जो पहले नंद राजवंश के समय मगध के नियंत्रण में था, मौर्य के उदय के साथ स्वतंत्र हो गया।

- इस हार को मगध के लिए एक महत्वपूर्ण झटका और मौर्य की प्रतिष्ठा को नुकसान माना गया।

- कालिंग मगध का कट्टर दुश्मन बन गया, जिसने चोल और पांड्य राज्यों के साथ मिलकर इसके खिलाफ गठबंधन किया।

- इसके अलावा, कालिंग की सैन्य ताकत और मलय, जावा, और श्रीलंका जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापार से उसकी समृद्धि ने मौर्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया, जिससे अशोक का आक्रमण हुआ।

कालिंग युद्ध के बाद का परिणाम

- कालिंग युद्ध के बाद के प्रभावों का उल्लेख अशोक के आदेशों में किया गया है।

- युद्ध ने अशोक पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे उन्होंने अपने जीवन के शेष हिस्से को अहिंसा (non-violence) और धर्म-विजय (Dharma-Vijaya) के सिद्धांतों के प्रति समर्पित कर दिया।

- कालिंग पर विजय के बाद, अशोक ने सैन्य विस्तार बंद कर दिया और साम्राज्य को 40 से अधिक वर्षों तक शांति, सद्भाव और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन किया।

- रॉक आदेश संख्या 13 (धौली/तोसाली) में युद्ध के बाद अशोक की पश्चात्ताप का उल्लेख है: “देवों के प्रिय, राजा प्रियदर्शी, ने अपने राज्याभिषेक के आठ वर्ष बाद कालिंगों को जीत लिया। एक लाख पचास हजार निर्वासित हुए, एक लाख मारे गए, और कई अन्य (अन्य कारणों से) मरे। कालिंगों पर विजय के बाद, देवों के प्रिय ने धर्म की ओर एक मजबूत झुकाव महसूस किया।”

- कालिंग युद्ध के लगभग 2.5 वर्ष बाद, अशोक एक समर्पित बौद्ध समर्थक बन गए।

- बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित होकर, उन्होंने युद्ध द्वारा विजय (Bherighosa) का त्याग किया और धर्म द्वारा विजय (Dhammaghosha) का समर्थन किया।

- उन्होंने कालिंग में अपने पश्चात्ताप को व्यक्त करने के बजाय, अलग-अलग रॉक आदेश जारी किए, जिसमें अच्छे शासन और नैतिक प्रशासन की आवश्यकता पर जोर दिया।

- उनका परिवर्तन निग्रोधा, एक युवा बौद्ध भिक्षु, के कारण हुआ, जिसे उपगुप्त द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया गया था।

अशोक का धर्म का सिद्धांत

- शब्द "धर्म" संस्कृत के शब्द "धर्म" के प्राकृत रूप से लिया गया है।

- विज्ञानियों ने धर्म के लिए एक सटीक अंग्रेजी समकक्ष खोजने की कोशिश की है, जैसे "धार्मिकता," "नैतिक जीवन," और "सदाचार।"

- हालांकि, धर्म एक विशेष संदर्भ में उपयोग किया गया था, जिससे सीधे अनुवाद करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

- अशोक के धर्म के सिद्धांत को समझने के लिए, उनके आदेशों को पढ़ना आवश्यक है, जो उनके साम्राज्य के लोगों को धर्म के सिद्धांतों को समझाने का प्रयास करते थे।

- धर्म कोई विशेष धार्मिक विश्वास या मनमाना शाही नीति नहीं था, बल्कि विभिन्न सामाजिक मानदंडों का एक संयोग था।

- धर्म की आवश्यकता लगभग 600 ईसा पूर्व के बौद्धिक हलचल से उत्पन्न हुई, जिसमें चार्वाक, जैन, बौद्ध, और अजिविकाओं के बीच प्रतिस्पर्धा शामिल थी।

- अशोक का साम्राज्य विविध था, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों और विकास स्तर के लोग थे।

- अशोक ने अपने विषयों के बीच सामाजिक व्यवहार को प्राथमिकता देने के लिए एक मानसिकता बनाने का प्रयास किया।

- धर्म के नैतिक सिद्धांतों को लोगों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया था, जो एक केंद्रीकृत राजतंत्र के लिए महत्वपूर्ण था।

धर्म की व्याख्याएँ

- अशोक की धर्म नीति की विद्वानों द्वारा विभिन्न व्याख्याएँ की गई हैं।

- कुछ का तर्क है कि अशोक एक कट्टर बौद्ध थे और धर्म को बौद्ध धर्म के समकक्ष मानते हैं।

- अन्य सुझाव देते हैं कि अशोक ने जो धर्म का प्रचार किया, वह मूल बौद्ध विचार था, जिसमें बाद में बौद्ध धर्म में धार्मिक जोड़ शामिल हुए।

- बौद्ध कथाएँ अक्सर कालिंग युद्ध को अशोक के लिए एक मोड़ के रूप में चित्रित करती हैं, जिसने उन्हें युद्ध के विनाश के लिए बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

- इतिहासकारों ने अशोक के धर्म के प्रचार के परिणामों पर बहस की है।

- कुछ का मानना है कि बलिदानों पर उनके प्रतिबंध और बौद्ध धर्म के प्रति पक्षपाती होने के कारण ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हुई, जिससे मौर्य साम्राज्य के पतन में योगदान मिला।

- अन्य का तर्क है कि अहिंसा पर जोर देने से साम्राज्य की सैन्य शक्ति कमजोर हुई, जिससे उनकी मृत्यु के बाद इसका पतन हुआ।

अशोक का नैतिक कोड (धर्म) रॉक आदेशों में

- मुख्य रॉक आदेश I पशु बलिदान पर प्रतिबंध लगाता है और त्योहारों के लिए छुट्टियों का निर्धारण करता है।

- मुख्य रॉक आदेश II सामाजिक कल्याण उपायों से संबंधित है, जिसमें मानव और पशुओं के लिए चिकित्सा उपचार, सड़क निर्माण, कुएँ खोदना, और वृक्षारोपण शामिल है।

- मुख्य रॉक आदेश III ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता के गुण और माता-पिता के प्रति सम्मान के महत्व पर जोर देता है।

- मुख्य रॉक आदेश IV धर्म नीति के सकारात्मक प्रभाव को उजागर करता है, जिसमें अनैतिकता, हिंसा, और श्रमणों और ब्राह्मणों के प्रति असम्मान को कम करना शामिल है।

- मुख्य रॉक आदेश V धर्म-महामात्ता का पहला उल्लेख करता है, जिसे अशोक के शासन के बारहवें वर्ष में सभी संप्रदायों और धर्मों के हितों की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया।

- मुख्य रॉक आदेश VI धर्म-महामात्ताओं को राजा को सीधे रिपोर्ट करने का निर्देश देता है और कुशल प्रशासन और सुचारु व्यावसायिक लेन-देन पर बल देता है।

- मुख्य रॉक आदेश VII सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की मांग करता है।

- मुख्य रॉक आदेश VIII सम्राट की धर्मयात्राओं (tours) की घोषणा करता है।

- मुख्य रॉक आदेश IX जन्म, बीमारी, विवाह, और यात्रा से पहले किए जाने वाले समारोहों की निंदा करता है।

- मुख्य रॉक आदेश X प्रसिद्धि और महिमा की निंदा करता है।

- मुख्य रॉक आदेश XI धर्म नीति का आगे स्पष्टीकरण करता है।

- मुख्य रॉक आदेश XII संप्रदाय सहिष्णुता की अपील को दोहराता है।

- मुख्य रॉक आदेश XIII धर्म द्वारा विजय का समर्थन करता है।

- मुख्य रॉक आदेश XIV अशोक की क्षेत्रों की विशालता और लिखी गई सामग्रियों की प्रचुरता का उल्लेख करता है।

धर्म की सफलता

- अशोक ने दावा किया कि उनकी विभिन्न स्थानों पर मिशन सफल रहे।

- हालांकि, इन मिशनों की सफलता का समर्थन करने वाली प्रामाणिक साक्ष्यों की कमी के कारण इस दावे को स्वीकार करना कठिन है।

- अशोक की धर्म नीति ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया, क्योंकि सामाजिक तनाव जारी रहा।

- टैक्सिला, जो पहले उनके पिता के शासन में विद्रोह कर चुका था, मंत्रियों के उत्पीड़न के कारण फिर से विद्रोह का सामना कर रहा था।

- समय के साथ, धर्ममहामात्ताओं के लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करने की शक्ति बढ़ गई, जिससे इन अधिकारियों के प्रति नाराजगी बढ़ी।

- अशोक के किसी भी उत्तराधिकारी ने धर्म के प्रचार को जारी नहीं रखा, जो यह संकेत करता है कि उनकी नीति का स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा।

- अशोक का धर्म उनके बाद जीवित नहीं रहा; इसलिए इसे एक विफलता माना जा सकता है।

- वे एक नई धर्म की स्थापना नहीं कर रहे थे, बल्कि समाज में नैतिक और आचारिक सिद्धांतों के महत्व पर जोर दे रहे थे।

- धर्म के माध्यम से साम्राज्य को मजबूत करने के उनके प्रयास सफल रहे।

क्या अशोक एक पूर्ण अहिंसक थे?

- ऐसी कई बातें हैं जो यह सुझाव देती हैं कि अशोक उतने ही अहिंसक या सैन्य-विरोधी नहीं थे जितना पहले सोचा गया था।

- बौद्ध साहित्य में अशोक के अहिंसक होने को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया है।

- अशोक के शासन से संबंधित विभिन्न लेखों के साथ-साथ कुछ हिंदू ग्रंथों से पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य ने उनके समय में एक मजबूत सेना बनाए रखी।

- यह सेना जनजातीय समाजों और अन्य समूहों में विद्रोह को दबाने के लिए भी उपयोग की गई।

- अशोक ने एक वर्ग के अधिकारियों को नियुक्त किया, जिन्हें राजुक कहा जाता था, जो आवश्यकतानुसार लोगों को पुरस्कृत और दंडित करने के लिए अधिकृत थे।

- हालांकि अशोक को पारंपरिक रूप से न्यायिक यातना को समाप्त करने का माना जाता है, लेकिन यह उनके आदेशों में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है।

- उन्होंने मृत्युदंड को बनाए रखा और तीन दिनों के लिए निष्कर्ष पर स्थगन की अनुमति दी, जिससे आरोपित व्यक्तियों को अगले जीवन पर विचार करने का समय मिला।

- कुल मिलाकर, जबकि अशोक को अक्सर अहिंसा और गैर-हिंसा के साथ जोड़ा जाता है, साक्ष्य यह सुझाव देते हैं कि उन्होंने बल प्रयोग का भी समर्थन किया और अपने शासन के दौरान एक मजबूत सैन्य उपस्थिति बनाए रखी।

- अशोक के आदेश 33 शिलालेखों का एक संग्रह हैं, जो मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा उनके शासन के दौरान बनाए गए थे।

- ये शिलालेख बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में फैले हुए हैं, जो बौद्ध धर्म के पहले ठोस प्रमाण का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- आदेश मुख्य रूप से सामाजिक और नैतिक सिद्धांतों पर केंद्रित हैं, न कि विशिष्ट धार्मिक प्रथाओं या बौद्ध धर्म के दार्शनिक पहलुओं पर।

- वे अशोक के सामाजिक और पशु कल्याण कार्यक्रमों को भी उजागर करते हैं।

- अशोक के रॉक और पिलर आदेश उनके प्रायोजन के माध्यम से बौद्ध धर्म के व्यापक विस्तार का प्रमाण प्रदान करते हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ

- आदेश यह सुझाव देते हैं कि अशोक के समय में बौद्ध धर्म का प्रसार भूमध्य सागर तक फैला।

- कई बौद्ध स्मारक बनाए गए, और अशोक ने बैक्ट्रिया से ग्रीस और उत्तरी अफ्रीका तक के ग्रीक शासकों का उल्लेख किया।

- पूर्वी भारत में लेख मगधी भाषा में ब्राह्मी लिपि का उपयोग करके लिखे गए, जबकि पश्चिमी भारत में संस्कृत के निकट एक भाषा का उपयोग किया गया, जो अक्सर खरोष्टि लिपि में लिखी गई।

- कुछ आदेश ग्रीक में थे, और एक ग्रीक और अरामाईक में द्विभाषिक था।

- ब्रिटिश पुरातत्वविद जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इन आदेशों को डिकोड किया।

- अशोक ने इन लेखों में खुद को "देवों के प्रिय" (Devanampiyadasi) के रूप में संदर्भित किया।

- यह पहचान 1915 में खोजे गए एक छोटे रॉक आदेश द्वारा पुष्टि की गई।

- मध्य प्रदेश के दातिया जिले में मिले एक अन्य आदेश में भी "अशोक" का उल्लेख "देवों के प्रिय" के साथ किया गया है।

आदेशों के प्रकार

आदेशों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

स्तंभ शिलालेख

- स्तंभ शिलालेख: इनमें मुख्य और छोटे शिलालेख शामिल हैं जो स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं।

- मुख्य चट्टान शिलालेख: 14 शिलालेख (1 से 14 तक) और ओडिशा में दो अलग शिलालेख पाए गए हैं।

- छोटे चट्टान लेख: इसमें छोटे चट्टान शिलालेख, रानी का शिलालेख, बरबर गुफाओं के लेख और कंधार द्विभाषी लेख शामिल हैं।

स्तंभ शिलालेख (7 का सेट)

- स्तंभ शिलालेख I: अशोक का लोगों की सुरक्षा का सिद्धांत।

- स्तंभ शिलालेख II: धर्म को पापों की न्यूनतम संख्या, कई गुण, करुणा, उदारता, सत्यता और शुद्धता के रूप में परिभाषित करता है।

- स्तंभ शिलालेख III: कठोरता, क्रूरता, क्रोध, गर्व आदि के पापों को समाप्त करता है।

- स्तंभ शिलालेख IV: राजुक, एक अधिकारी के कर्तव्यों से संबंधित है।

- स्तंभ शिलालेख V: उन जानवरों और पक्षियों की सूची जो कुछ दिनों में नहीं मारे जाने चाहिए और अन्य जो हमेशा नहीं मारे जाने चाहिए। अशोक द्वारा 25 कैदियों की रिहाई का वर्णन करता है।

- स्तंभ शिलालेख VI: धर्म नीति।

- स्तंभ शिलालेख VII: धर्म नीति के लिए अशोक द्वारा किए गए कार्य। वह कहते हैं कि सभी संप्रदाय आत्म-नियंत्रण और मन की शुद्धता की इच्छा करते हैं।

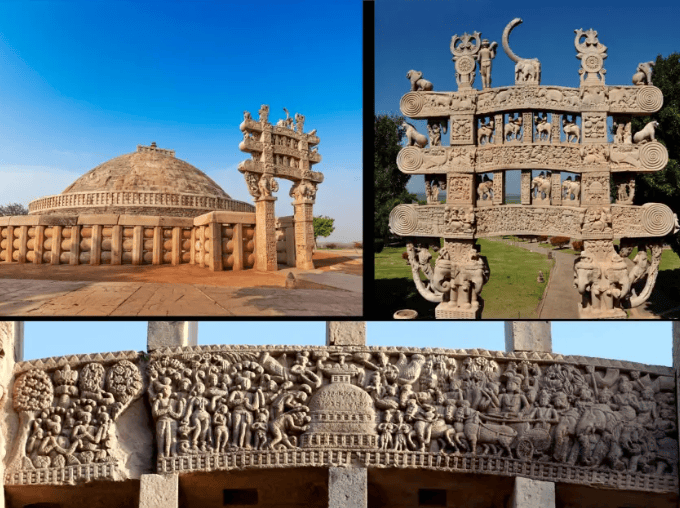

स्तंभ शिलालेख का उद्देश्य

- ये स्तंभ बौद्ध मठों, बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों और तीर्थस्थलों पर स्थापित किए गए थे। कुछ लेख भिक्षुओं और भिक्षुणियों को संबोधित किए गए, जबकि अन्य अशोक की यात्राओं को स्मरण करते हैं।

- पारसी कलाकारों ने अशोक के स्तंभों पर प्रभाव डाला हो सकता है, लेकिन स्तंभ पहले से ही एक स्थापित भारतीय कला रूप था, जो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों में मुख्य ध्रुव का प्रतीक था।

- स्तंभ और शिलालेख बौद्ध धर्म के पहले भौतिक साक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेख अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति प्रतिबद्धता और अपने साम्राज्य में धर्म फैलाने की इच्छा को व्यक्त करते हैं।

- शिलालेख उसके सुधारों के बारे में लोगों को सूचित करने और उन्हें नैतिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित हैं, जो अशोक की प्रशासनिक भूमिका और नेतृत्व में सहिष्णुता को उजागर करते हैं।

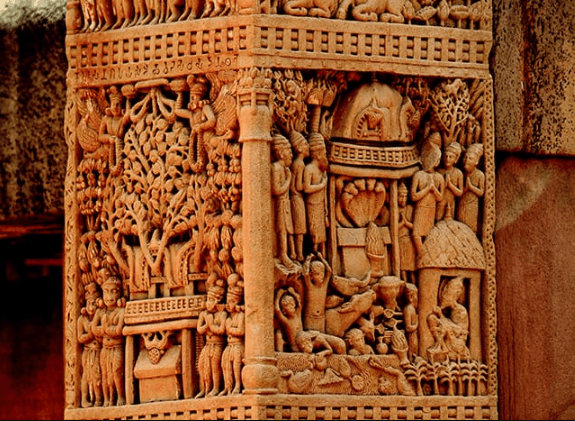

स्तंभ (स्तंभ)

- अशोक के स्तंभ उत्तरी भारत में फैले हुए स्तंभों की एक श्रृंखला हैं, जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में राजा अशोक द्वारा स्थापित या शिलालेख के साथ उत्कीर्ण किए गए थे।

- मूल रूप से, कई स्तंभ थे, लेकिन केवल उन्नीस ही हैं जो लेखन के साथ बचे हैं, और केवल छह में पशु शीर्षक हैं।

- इनकी ऊंचाई 40 से 50 फीट के बीच होती है और प्रत्येक का वजन 50 टन तक होता है, इन्हें नदियों के माध्यम से, कभी-कभी सैकड़ों मील दूर से उनके स्थानों तक पहुंचाया गया।

- स्तंभ सामान्यतः चमकदार होते हैं।

- स्तंभों को दो प्रकार के पत्थरों से काटा गया था: लाल धब्बेदार और सफेद बलुआ पत्थर मथुरा से, और सुनहरे रंग का महीन ग्रेनाइट चunar से, वाराणसी के पास।

- स्तंभों के शीर्षक में शैली की एकरूपता यह संकेत देती है कि उन्हें एक ही क्षेत्र के कारीगरों द्वारा तराशा गया था।

- स्तंभों में दो हिस्सों में चार घटक होते हैं: शाफ्ट और शीर्षक, जिसमें घंटी (शीर्षक का निचला भाग) और एबकस (शीर्षक का ऊपरी भाग) शामिल है।

- शीर्षक के निचले हिस्से को कमल के पंखों से बने हल्के ढंग से मेढ़े गए घंटी के आकार में बनाया गया है।

- एबकस एक सपाट स्लैब है जो शीर्षक का सबसे ऊपरी सदस्य है, जो एक बड़े समर्थन सतह प्रदान करता है।

- शीर्षक पर काबिज जानवरों की मूर्तियाँ मौर्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं, जो या तो बैठे या खड़े होते हैं, जिन्हें एबकस के साथ एक ही टुकड़े के रूप में तराशा गया है।

- अशोक के स्तंभों से बचे छह पशु मूर्तियाँ भारतीय पत्थर के शिल्प की पहली महत्वपूर्ण समूह बनाती हैं, जो संभवतः तांबे में पशु मूर्तियों के साथ शीर्षक वाले लकड़ी के स्तंभों की एक मौजूदा परंपरा से निकली हैं।

- कुछ पत्थर के स्तंभ अशोक के शासन से पहले के हो सकते हैं।

- आचार्य पर्सिया से प्रभावित होने की चर्चा हुई है, जहां पर्सेपोलिस में स्तंभ शीर्षक समानताएँ दिखाते हैं।

- अशोक के सारनाथ शेर का शीर्षक "ठंडा, हेराटिक शैली" आचार्य और सर्गोनिड प्रभाव को दर्शाता है।

- अशोक के पांच स्तंभ, अन्य के साथ मिलकर, संभवतः पाटलिपुत्र से नेपाल घाटी तक प्राचीन रॉयल हाईवे को चिह्नित करते थे।

- कई स्तंभों को बाद में मुग़ल साम्राज्य के शासकों द्वारा स्थानांतरित किया गया, जिसमें पशु शीर्षक हटा दिए गए।

स्तंभों की सूची (लेख के साथ या बिना)

- सारनाथ, उत्तर प्रदेश: चार शेर, स्तंभ लेख, विखंडन शिलालेख।

- सांची, मध्य प्रदेश: चार शेर, विखंडन शिलालेख।

- रामपुरवा, बिहार: दो स्तंभ: (क) बैल, स्तंभ शिलालेख I, II, III, IV, V, VI; (ख) एकल शेर बिना लेख।

- वैशाली, बिहार: एकल शेर, बिना लेख।

- संकिस्सा, उत्तर प्रदेश: केवल हाथी का शीर्षक।

- लौरिया-नंदनगढ़, बिहार: एकल शेर, स्तंभ शिलालेख I, II, III, IV, V, VI।

- लौरिया-आराराज, बिहार: स्तंभ शिलालेख I, II, III, IV, V, VI।

- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश: स्तंभ शिलालेख I-VI, रानी का शिलालेख, विखंडन शिलालेख।

- अमरावती, आंध्र प्रदेश: विवरण निर्दिष्ट नहीं हैं।

मौर्य साम्राज्य का विघटन

- अशोक के शासन के अंत तक, साम्राज्य पर उनका नियंत्रण कमजोर हो गया, जिससे इसका पतन हुआ।

- अशोक की मृत्यु के बाद 232 ईसा पूर्व में, मौर्य साम्राज्य तेजी से विभाजित हो गया।

- बाद के मौर्य काल के बारे में प्रमाण बहुत कम हैं। पुराणों, साथ ही बौद्ध और जैन ग्रंथों में कुछ जानकारी है, लेकिन वे अक्सर असहमति रखते हैं।

- हालांकि, सभी स्रोतों का कहना है कि यह वंश 137 वर्षों तक चला।

- अशोक की मृत्यु के बाद, साम्राज्य को पश्चिमी और पूर्वी भागों में विभाजित किया गया।

- पश्चिमी भाग, जिसमें गांधार और कश्मीर शामिल थे, अशोक के एक पुत्र कुणाल द्वारा शासित था, और बाद में समप्रति द्वारा, जो अशोक का पोता और जैन धर्म का समर्थक माना जाता था।

- इस क्षेत्र को उत्तर पश्चिम में बैकट्रियन यूनानियों और दक्षिण में आंध्र या सतवाहनों से खतरों का सामना करना पड़ा।

- पूर्वी भाग, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, दशरथ द्वारा शासित था, जो संभवतः अशोक का पोता था।

- दशरथ का उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया है और यह नागार्जुनी पहाड़ियों में शिलालेखों से ज्ञात है।

- पुराणों के अनुसार, उसने आठ वर्षों तक शासन किया, जो पश्चिम में कुणाल के शासनकाल के समान था।

- उनकी मृत्यु के बाद, समप्रति ने संभवतः साम्राज्य को फिर से एकीकृत किया, और लगभग 223 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में सिंहासन को पुनः प्राप्त किया।

- हालांकि, इस पुनःएकीकरण के बावजूद, साम्राज्य पहले से ही पतन की ओर था।

- समप्रति के बाद, सालिसुका का शासन था, जो गर्गी संहित में एक विवादास्पद राजा के रूप में वर्णित है, और इसके उत्तराधिकारी देववर्मन, सतामधनुस और बृहद्रथ थे।

- बृहद्रथ को अंततः अपने कमांडर पुष्यमित्र द्वारा उखाड़ फेंका गया, जिसने सुंगा वंश की स्थापना की।

मौर्य साम्राज्य के पतन के महत्वपूर्ण कारण

मगध साम्राज्य, जो लगातार युद्धों के माध्यम से स्थापित हुआ और कलिंग पर विजय के साथ समाप्त हुआ, अशोक के 232 BC में चले जाने के बाद विघटन की प्रक्रिया में चला गया। कई कारक मौर्य साम्राज्य के पतन और गिरावट में योगदान करते हैं।

ब्राह्मणिक प्रतिक्रिया

- शोधकर्ताओं का सुझाव है कि अशोक की प्र-बौद्ध नीतियों और उनके उत्तराधिकारियों की प्र-जैन रुख ने ब्राह्मणों को अलग कर दिया, जिससे पुष्यमित्र का विद्रोह हुआ और शुंग वंश की स्थापना हुई।

- ब्राह्मणिक प्रतिक्रिया अशोक की सहिष्णुता नीति से उत्पन्न हुई, जिसने ब्राह्मणों का सम्मान किया, फिर भी उसने संस्कृत के बजाय प्राकृत में आज्ञाएँ जारी की।

- अशोक की बलिदान के खिलाफ स्टांस और सभी वर्णों में समान नागरिक और आपराधिक कानून लागू करने के लिए राजुकों की नियुक्ति ने ब्राह्मणों को नाराज किया, जो वर्ण भेदभाव के पक्षधर थे।

- मौर्य साम्राज्य से उभर रहे नए राज्यों, जैसे शुंग, कण्व और सतवाहन, का नेतृत्व ब्राह्मणों ने किया, जिन्होंने अशोक द्वारा अस्वीकृत वेदिक बलिदान किए।

- कुछ का तर्क है कि ब्राह्मणिक प्रतिक्रिया पतन में महत्वपूर्ण थी, divyavadana की पुष्यमित्र द्वारा बौद्धों की सताने, अशोक की ब्राह्मणों की निंदा और पुष्यमित्र के सत्ता में आने के सबूत के रूप में उद्धृत किया गया।

- हालांकि, इन बिंदुओं को विवादित माना जाता है। divyavadana की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाए जाते हैं, और अशोक की ब्राह्मणों की आलोचना को भिन्न रूप में व्याख्यायित किया जाता है।

- पुष्यमित्र की विजय को अंतिम मौर्य की अक्षमता का प्रतिबिंब माना जाता है, न कि ब्राह्मणिक विरोध का।

- इसके अतिरिक्त, मौर्य के कमांडर-इन-चीफ के रूप में एक ब्राह्मण की उपस्थिति ने मौर्य और ब्राह्मणों के बीच सहयोग का सुझाव दिया, जो अशोक के बौद्ध धर्म के संरक्षण के खिलाफ ब्राह्मणिक प्रतिक्रिया के विचार को कमजोर करता है।

वित्तीय संकट

- सेना पर भारी खर्च और नौकरशाही को भुगतान करने के कारण मौर्य साम्राज्य में वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ।

- मौर्य काल के दौरान सबसे बड़ी सेना और अधिकारियों का समूह बनाए रखा गया।

- लोगों पर लगाए गए विभिन्न करों के बावजूद, इस विशाल संरचना को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण था।

- अशोक के बड़े दान ने बौद्ध भिक्षुओं को राजकोष को कम कर दिया, और अंत में, साम्राज्य ने खर्चों को पूरा करने के लिए सोने की मूर्तियों को पिघलाने का सहारा लिया।

- हालांकि, इन कारकों को एकतरफा माना जाता है और पुरातात्विक समर्थन की कमी है। हास्तिनापुर और सिसुपालगढ़ जैसी जगहों पर खुदाई से भौतिक संस्कृति में सुधार के संकेत मिलते हैं।

दमनकारी शासन

- प्रांतों में दमनकारी शासन साम्राज्य के विघटन में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

- बिंदुसार के शासन काल में, तक्षशिला के नागरिकों ने भ्रष्ट नौकरशाहों के खराब शासन के खिलाफ मजबूत शिकायतें की।

- अशोक को इन शिकायतों को हल करने के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन उनके शासन के दौरान भी समान शिकायतें सामने आईं।

- कलिंग की आज्ञाएँ अशोक की प्रांतीय दमन के प्रति चिंता को प्रकट करती हैं, जिससे उन्होंने महामात्रों को नगरवासियों के साथ अन्याय के खिलाफ निर्देशित किया।

- अशोक ने तोसाली, उज्जैन, और तक्षशिला में अधिकारियों के रोटेशन की शुरुआत की और 256 रातों तक तीर्थ यात्रा की, संभवतः प्रशासनिक निगरानी के लिए।

- इन प्रयासों के बावजूद, दूरस्थ प्रांतों में दमन जारी रहा, और अशोक के संन्यास के बाद, तक्षशिला ने साम्राज्य के नियंत्रण से मुक्त होने का अवसर पाया।

साम्राज्य की विशालता

- मौर्य साम्राज्य की विशालता, जो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे दूर के कोनों तक फैली हुई थी, संचार की समस्याओं के कारण कमजोरी का स्रोत बन गई।

- चंद्रगुप्त और अशोक द्वारा स्थापित विस्तृत प्रशासन प्रणाली के बावजूद, अत्यधिक केंद्रीकृत सरकार प्रमुख नीतियों के लिए राजा पर निर्भर थी।

- प्रशासन की प्रभावशीलता राजा की शक्ति पर निर्भर करती थी।

- एक मजबूत राजा का मतलब मजबूत केंद्र था, जबकि कमजोर राजा के कारण कमजोर केंद्र होता था।

- बाद के मौर्य इस कमजोरी का अनुभव करते थे, क्योंकि एक कमजोर राजा विशाल साम्राज्य को नहीं चला सकता था।

- इसलिए, मौर्य प्रशासन का पतन हो गया, और साम्राज्य विघटन की ओर बढ़ने लगा।

दूरस्थ क्षेत्रों में नए ज्ञान का प्रसार

- मगध का विस्तार प्रारंभ में कुछ भौतिक लाभों के कारण हुआ।

- हालांकि, जैसे-जैसे इन सांस्कृतिक तत्वों के उपयोग का ज्ञान मध्य भारत, दक्कन, और कलिंग में फैला, गंगेटिक बेसिन, साम्राज्य का हृदय, अपनी विशिष्टता खोने लगा।

- परिधीय प्रांतों में लोहे के औजारों और हथियारों का नियमित उपयोग मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ मेल खाता है।

- शुंग, कण्व, कलिंग में चेतिस, और दक्कन में सतवाहन जैसे नए राज्य मगध से प्राप्त भौतिक संस्कृति के आधार पर उभरे।

उत्तर-पश्चिमी सीमा और चीन की महान दीवार की अनदेखी

- अशोक का घरेलू और विदेशी मिशनरी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना उत्तर-पश्चिमी सीमा के पास को सुरक्षित करने की अनदेखी का कारण बना, जो तीसरी शताब्दी BC में केंद्रीय एशियाई जनजातीय आंदोलनों के कारण महत्वपूर्ण हो गया।

- स्किथियाई, जो घोड़ों पर निर्भर थे, ने चीन और भारत में स्थापित साम्राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा किया।

- इसके विपरीत, चीनी शासक शिह हुआंग ति ने स्किथियाई हमलों से बचाव के लिए लगभग 220 BC में महान दीवार का निर्माण किया।

- हालांकि, अशोक ने इसी तरह की सावधानियाँ नहीं बरतीं। जब स्किथियाई भारत की ओर बढ़े, तो उन्होंने पार्थियाई, शक और यूनानियों को उपमहाद्वीप की ओर प्रवास करने के लिए प्रेरित किया।

- यूनानियों ने उत्तर अफगानिस्तान में एक राज्य स्थापित किया, जिसे बैक्ट्रिया के नाम से जाना जाता है, और वे 206 BC में भारत में आक्रमण करने वाले पहले लोग थे, इसके बाद कई आक्रमण हुए जो ईसाई युग की शुरुआत तक जारी रहे।

आंतरिक विद्रोह

- साम्राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में विभाजन का तात्कालिक कारण, जिसमें दसरथ पूर्व को और कुनाल पश्चिम को शासित करते थे, इसके पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- यदि यह विभाजन नहीं हुआ होता, तो उत्तर-पश्चिम से यूनानी आक्रमणों को रोका जा सकता था, जिससे मौर्य को कुछ स्तर की शक्ति पुनः स्थापित करने का अवसर मिल सकता था।

- विभाजन ने साम्राज्य के भीतर विभिन्न सेवाओं को भी बाधित किया।

- जैसे-जैसे मौर्य शासन कमजोर हुआ और अशोक की मृत्यु के आधे सदी के भीतर साम्राज्य विघटित होने लगा, अंततः इसे एक आंतरिक विद्रोह से एक घातक झटका लगा।

- यह विद्रोह मौर्य सेना के प्रमुख जनरल पुष्यमित्र द्वारा लगभग 185 B.C. में राजा बृहद्रथ के शासन के दौरान हुआ, जो एक सैन्य तख्तापलट था।

- पुष्यमित्र, एक ब्राह्मण, ने अपने ही स्वामी की हत्या करके साम्राज्य पर नियंत्रण प्राप्त किया।

- पुराणों में उल्लेख है कि "पुष्यमित्र सेनापति अपने स्वामी की हत्या करके साम्राज्य का शासन करेगा।"

- हर्श चरित के लेखक बाना बताते हैं कि पुष्यमित्र ने राजा को सेना की परेड में आमंत्रित किया, जिससे उसे सेना के समर्थन से हत्या करने का अवसर मिला।

- शुंगों ने पाटलिपुत्र और मध्य भारत में शासन स्थापित किया, वेदिक बलिदान किए और बौद्धों का उत्पीड़न किया। उन्हें कण्वों ने उत्तराधिकार दिया, जो भी ब्राह्मण थे।

अशोक की अहिंसक नीति

- अशोक की अहिंसक नीतियों ने साम्राज्य की कमजोरी में योगदान दिया।

- उनका अहिंसा पर जोर साम्राज्य की सैन्य शक्ति के लिए हानिकारक माना जाता है।

- हालांकि, अशोक के शिलालेखों में सेना के निष्क्रियता का कोई सबूत नहीं है, और मृत्युदंड जारी रहा।

सबसे मौलिक कारण

- मौर्य साम्राज्य के पतन को सैन्य निष्क्रियता, ब्राह्मणों की नाराजगी, जन विद्रोह, या आर्थिक दबाव जैसे कारकों से उचित रूप से नहीं समझाया जा सकता।

- अधिक मौलिक कारणों का खेल है। प्रशासन का संगठन और राज्य या राष्ट्र की धारणा मौर्य के पतन में महत्वपूर्ण थी।

- मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था, जिसमें एक सक्षम राजा की आवश्यकता थी।

- अशोक की मृत्यु के बाद केंद्रीय नियंत्रण का कमजोर होना और उनके उत्तराधिकारियों की भिन्न गुणवत्ता ने प्रशासन में गिरावट का कारण बना।

- अधिकारियों की निष्ठा राजा के प्रति थी, न कि राज्य के प्रति, जिसका अर्थ था कि राजा का परिवर्तन अधिकारियों को निराश कर सकता था और नौकरशाही को बाधित कर सकता था।

- मौर्य प्रशासन में एक सुव्यवस्थित नौकरशाही की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

- अत्यधिक केंद्रीकरण और राजा की शक्ति का एकाधिकार जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाले सलाहकारी संस्थानों की कमी का कारण बना, जिससे जासूसी पर निर्भरता बढ़ी।

- कार्यकारी और न्यायपालिका के बीच कोई भेदभाव न होने के कारण एक असक्षम राजा अधिकारियों का दुरुपयोग कर सकता था।

- मौर्य राज्य विभिन्न संसाधनों पर कर लगाकर राजस्व प्राप्त करता था, जिसे प्रशासनिक तंत्र को बनाए रखने के लिए बढ़ने और विस्तार करने की आवश्यकता थी।

- मौर्य राजस्व की संभावनाओं को बढ़ाने या संसाधनों का पुनर्गठन करने में असफल रहे, जिससे आर्थिक कमजोरी उत्पन्न हुई।

- यह कमजोरी, अन्य कारकों के साथ, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी।

- पतन और राष्ट्रीय एकता की कमी में योगदान करने वाले अन्य महत्वपूर्ण कारकों में भूमि स्वामित्व और आर्थिक असमानता शामिल हैं।

- भूमि के लगातार परिवर्तन और उर्वरता में क्षेत्रीय विषमताएँ, जैसे समृद्ध गंगा क्षेत्र की तुलना में उत्तरी दक्कन, चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं।

- मौर्य प्रशासन मौजूदा आर्थिक गतिविधियों की विषमताओं के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील नहीं था।

- संवेदनशील शहरों और अलग-थलग गांवों के बीच का अंतर, साथ ही भाषाई भिन्नताएँ, मामलों को और जटिल बनाती हैं।

- मौर्य के पतन के कारण मुख्य रूप से शीर्ष-भारी प्रशासन से उत्पन्न हुए हैं, जहाँ सत्ता कुछ व्यक्तियों में केंद्रित थी, जबकि राष्ट्रीय चेतना गायब थी।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|