पोस्ट-मौर्य काल: कला, वास्तुकला, संस्कृति | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

संरचनाएँ और मिट्टी के बर्तन

शक-कुशान काल ने निर्माण गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित किया, जिसका प्रमाण उत्तरी भारत के विभिन्न स्थलों पर खुदाई से प्राप्त निर्माण की कई परतें हैं। ये परतें कभी-कभी आधा दर्जन से अधिक होती हैं।

शक-कुशान काल की प्रमुख विशेषताएँ:

- जलने वाले ईंट और टाइलें: जलने वाली ईंटें फर्श के लिए उपयोग की जाती थीं, और टाइलों का उपयोग फर्श और छत दोनों के लिए किया जाता था। टाइलों का उपयोग विदेशी अपनाने का परिणाम नहीं था, बल्कि यह स्वदेशी विकास हो सकता है।

- ईंट की दीवारें: इस काल में ईंट की दीवारों का व्यापक निर्माण हुआ।

- विशिष्ट मिट्टी के बर्तन: इस चरण की विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों में लाल मिट्टी के बर्तन शामिल थे, जो साधारण और चमकदार दोनों प्रकार के थे, और जिनका कपड़ा मध्यम से बारीक था। विशेष बर्तन जैसे छिड़काव करने वाले और नलिका वाले बर्तन प्रचलित थे।

- केंद्रीय एशियाई प्रभाव: लाल मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीकें न केवल भारत में, बल्कि केंद्रीय एशिया में भी पाई गई थीं, विशेष रूप से फार्गना जैसे क्षेत्रों में, जो कुशान सांस्कृतिक क्षेत्र के परिधि पर थे। यह साझा सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत का संकेत देता है।

नकद

शक-कुशान काल के सिक्के, जिन पर एक अलग विषय में चर्चा की गई है, उस काल के आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

धर्म

शक-कुशान काल के दौरान धार्मिक प्रथाएँ, जिन पर एक अलग विषय में चर्चा की गई है, इस समय प्रचलित विविध विश्वास प्रणालियों और अनुष्ठानों को दर्शाती हैं।

भाषा और साहित्य

शक-कुशान काल के भाषा और साहित्य का अध्ययन, जिसे एक अलग विषय में चर्चा की गई है, इस काल के भाषाई और साहित्यिक विकासों की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

कला और वास्तुकला

पोस्ट-मौर्य काल में कलात्मक संरक्षकता में बदलाव आया, जो राज्य-केंद्रित से विभिन्न सामाजिक समूहों की अधिक व्यापक भागीदारी की ओर बढ़ा। इस परिवर्तन ने भारत और उससे आगे कला के प्रसार को जन्म दिया, नए रुझानों के साथ जो विविध संरक्षकता के जवाब में उभरे।

कला और वास्तुकला में प्रमुख विकास:

- माध्यम में बदलाव: मौर्य काल के बाद, कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए पत्थर जैसे अमिट सामग्रियों का उपयोग करने की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया।

- बाहरी कला रूपों के साथ बातचीत: भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के कला रूपों के साथ निरंतर बातचीत ने विभिन्न कला शैलियों के विकास को प्रभावित किया।

- धार्मिक प्रेरणा: अधिकांश कला रूप बौद्ध धर्म और जैन धर्म से प्रेरित थे, जबकि बहुत कम ब्राह्मणिक स्मारक प्रमुख थे।

- धार्मिक केंद्र: सांची, सारनाथ, तक्षशिला, और भारहूत जैसे स्थान महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र थे जहाँ स्तूपों का निर्माण सबसे पहले मौर्य काल के दौरान किया गया था, जिनमें बाद में जोड़ किए गए।

200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच, कला के कुछ सामान्य लक्षण उभरे:

- धार्मिक विषय: कला गतिविधियाँ इस अवधि के दौरान प्रचलित धर्मों से निकटता से संबंधित थीं, जिनमें उनके साथ जुड़े प्रतीक और इकाइयाँ शामिल थीं।

- बुद्ध का चित्रण: बुद्ध की छवि, जिसे इस समय के दौरान उकेरा जाने लगा, ने उन्हें पहले प्रतीकों जैसे कि बोधि वृक्ष, स्तूप, या पदचिन्हों के माध्यम से दर्शाने से अलग किया। पूजा के लिए छवियों का निर्माण अन्य धर्मों में भी सामान्य हो गया।

- स्तूपों, चैत्याओं, और विहारों का निर्माण: ये संरचनाएँ विभिन्न क्षेत्रों में लोकप्रिय हो गईं।

- सिक्युलर कला रूप: कला रूप और उनकी प्रतीकात्मक प्रस्तुतियाँ किसी विशेष धर्म तक सीमित नहीं थीं। उदाहरण के लिए, भारहूत और सांची के स्तूपों ने बुद्ध के जीवन के दृश्यों के साथ-साथ यक्ष, यक्षिणी, नाग, और अन्य देवताओं के राहत चित्रण किए।

- प्रकृति और धर्म का एकीकरण: कलाकारों ने धार्मिक विचारों के साथ-साथ प्रकृति के दृश्यों को उकेरा, जो कि सिक्युलर कला रूपों का उदाहरण है।

- गैर-भारतीय कला का प्रभाव: अन्य संस्कृतियों के साथ नियमित बातचीत ने गैर-भारतीय कला तत्वों को शामिल किया, विशेष रूप से गांधार क्षेत्र में, जिसने विभिन्न प्रभावों को समाहित करके क्षेत्र के लिए विशिष्ट कला का उत्पादन किया।

पोस्ट-मौर्य काल में वास्तुकला:

पोस्ट-मौर्य काल में आवासीय संरचनाएँ और आवासीय वास्तुकला दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती हैं:

- आवासीय संरचनाएँ

- धार्मिक स्मारक

पहली श्रेणी के तहत, प्रारंभिक चरण से जीवित स्मारकों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि इन्हें मुख्यतः नाशवान सामग्रियों जैसे लकड़ी से बनाया गया था। हालाँकि, कई स्मारक जीवित रह गए हैं या खुदाई द्वारा खोजे गए हैं, जो धार्मिक स्मारकों की दूसरी श्रेणी में आते हैं।

आवासीय वास्तुकला:

मिलिंद पन्हा, एक प्राचीन ग्रंथ, एक ऐसे शहर का वर्णन करता है जिसमें खाइयाँ, किलें, गेट हाउस, टॉवर्स, अच्छी तरह से व्यवस्थित सड़कें, बाजार, पार्क, झीलें, और मंदिर जैसी विशेषताएँ शामिल थीं।

यहाँ बहु-स्तरीय भवनों का उल्लेख है जिनमें गाड़ी की छतें और बरामदे होते थे, जो मुख्यतः लकड़ी से बने होते थे। इस वर्णन का कुछ समर्थन पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा किया गया है। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में, वास्तुकला की शैली या झोपड़ियों के प्रकार में बहुत अधिक ध्यान देने योग्य बदलाव नहीं है।

मंदिर और टॉवर्स:

इस काल के मंदिर संरचनाओं पर आधारित सीमित डेटा है। इस काल के सबसे प्रारंभिक ज्ञात मंदिरों में शामिल हैं:

- झंडियल का मंदिर (तक्षशिला)

- नागरी का संकर्षण मंदिर (राजस्थान)

- बेस्नगर का मंदिर (मध्य प्रदेश)

- नगरजुंकुंड का एक अपसिडल मंदिर (आंध्र प्रदेश)

बाद के काल के खातों, जैसे कि फा-हेन का, में उल्लेख है कि पुरूषपुर (पेशावर) में कणिष्क I के शासनकाल के दौरान एक भव्य टॉवर का निर्माण हुआ था। इस टॉवर में 13 मंजिलें थीं और इसे एक लोहे के स्तंभ से शीर्ष पर सजाया गया था।

देवताओं की पूजा के लिए मंदिरों का निर्माण एक बाद की तिथि में सामान्य हो गया, जबकि बौद्ध स्तूप और अन्य संरचनाएँ इस काल के दौरान धार्मिक वास्तुकला के प्रमुख रूप थे।

स्तूप: महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अवशेषों को जमा किए गए मिट्टी के नीचे संरक्षित करने की प्रथा लंबे समय से स्थापित थी। बौद्ध कला ने इस प्रथा को अपनाया, और ऐसे स्थलों पर बनाए गए संरचना को स्तूप कहा जाता था।

बौद्ध स्रोतों के अनुसार: बुद्ध के शरीर के अवशेषों को आठ हिस्सों में विभाजित किया गया और स्तूपों के नीचे रखा गया। अशोक के समय के दौरान, इन अवशेषों को खोदकर फिर से वितरित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अन्य स्तूपों का निर्माण हुआ, जो बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों बन गए।

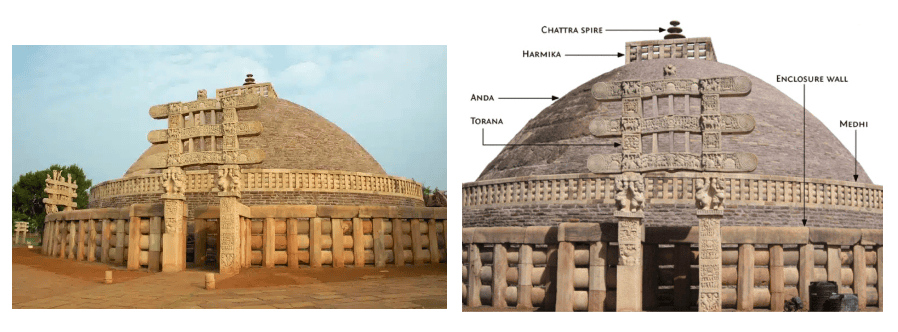

स्तूपों की पूजा ने उनके अलंकरण को जन्म दिया, और उनके निर्माण के लिए एक विशिष्ट प्रकार की वास्तुकला विकसित हुई। स्तूपों का आकार उलटे कटोरे के समान होता था। शीर्ष पर, जो थोड़ा सपाट था, वहां हरमिका होती थी, जो देवताओं का निवास था, जहाँ बुद्ध के अवशेषों या धर्म से संबंधित किसी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के अवशेषों से भरे urn सोने या चांदी के डिब्बे में रखे जाते थे।

स्तूप के मध्य में एक लकड़ी की छड़ी (यष्टि) रखी जाती थी, जिसके नीचे की छड़ी स्तूप के शीर्ष पर निश्चित होती थी। इस छड़ी के शीर्ष पर तीन छोटे छत्र जैसे गोल discs रखे जाते थे, जो सम्मान, श्रद्धा, और उदारता का प्रतीक होते थे।

कुछ प्रमुख स्तूपों में शामिल हैं:

- बोध गया (बिहार): यह वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने 'ज्ञान' (बोधि) प्राप्त किया, और यहीं अशोक ने 'बोधि मंडा' का निर्माण कराया था। मूल निर्माण का कोई निशान नहीं बचा है। केवल सुंगा काल के पत्थर के स्तंभों के अवशेष, जैसे अन्य स्तूपों के चारों ओर पाए गए रेलिंग स्तंभ, बचे हैं, और ये भी बौद्ध जातकों की कहानियों को दर्शाते हुए सजाए गए हैं।

- सांची का स्तूप (मध्य प्रदेश): इसमें तीन स्तूप हैं जो गेटवे से घिरे हुए हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध ग्रेट स्तूप है। इसे मूलतः अशोक के समय (लगभग 250 ईसा पूर्व) में ईंटों से बनाया गया था और सुंगा काल के दौरान (लगभग 150 ईसा पूर्व) इसका व्यास लगभग दोगुना किया गया।

- भारहूत स्तूप: यह मध्य प्रदेश में सतना के पास स्थित है, और इसका मुख्य ढांचा अब मौजूद नहीं है। हालाँकि, स्तूप के महत्वपूर्ण विशेषताएँ, जो संग्रहालयों में संरक्षित हैं, इसमें शामिल हैं:

- अमरावती स्तूप: सफेद संगमरमर से निर्मित, अमरावती स्तूप ने अपना मूल ढांचा खो दिया है, लेकिन इसके सजाए गए पैनल संग्रहालयों में संरक्षित हैं।

चट्टान-कटी वास्तुकला:

चट्टान-कटी वास्तुकला उन संरचनाओं को संदर्भित करती है जो सीधे चट्टान की चट्टानों या बोल्डरों में उकेरी जाती हैं। इस अवधि के दौरान बौद्धों और जैनों ने पूजा और भिक्षुओं के निवास के लिए चैत्य और विहार का निर्माण किया।

चैत्य: चैत्य एक पूजा कक्ष है जिसमें एक वोटिव स्तूप केंद्रीय रूप से रखा जाता है। चैत्य आमतौर पर एक लंबे आयताकार हॉल की विशेषता होती है जो पीछे एक अर्धवृत्ताकार अप्स से समाप्त होती है।

विहार: विहार, या मठ, मुख्यतः चट्टान-कटी संरचनाएँ थीं जिनका उपयोग भिक्षुओं के निवास के रूप में किया जाता था।

शिल्प कला:

शिल्प कला वास्तुकला के साथ निकटता से जुड़ी हुई है, क्योंकि मूर्तियाँ स्तूपों और चैत्याओं जैसी संरचनाओं का अभिन्न हिस्सा हैं।

क्षेत्रीय शैलियाँ:

इस अवधि में, विशिष्ट क्षेत्रीय शैलियाँ या शिल्प कला के स्कूल उभरे। उत्तर में गांधार और मथुरा के स्कूल और दक्षिण में अमरावती प्रमुख केंद्र बन गए।

बुद्ध की छवियों का विकास: इस अवधि की एक प्रमुख विशेषता थी मथुरा और गांधार स्कूलों में बुद्ध की छवि का मॉडलिंग। ये छवियाँ क्षेत्रीय शैलियों और बौद्ध चित्रण की व्याख्या को दर्शाती हैं।

ब्रह्मणिकल मूर्तियाँ: बौद्धों और जैनों के बाद, ब्राह्मण धर्म ने भी विभिन्न देवताओं और देवियों की छवियाँ बनानी शुरू की।

यक्ष और यक्षिणियाँ: यक्ष और यक्षिणियाँ इस अवधि की शिल्प कला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

छवि पूजा: जैनों के बीच, छवि पूजा को सुंगा काल से जोड़ा जा सकता है, जैसा कि एक नग्न आकृति के क्षतिग्रस्त धड़ से स्पष्ट होता है जिसे तीर्थंकर माना गया है।

बौद्ध छवि पूजा: बौद्धों के बीच छवि पूजा विशेष रूप से महायान संप्रदाय द्वारा बढ़ावा दिया गया।

प्रारंभिक राहत उकेरना: सांची, भारहूत, और बोध गया की राहतें राहत उकेरने की कला में एक प्रारंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं।

शाका-कुशान चरण ने निर्माण गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित किया, जैसा कि उत्तरी भारत के विभिन्न स्थलों पर खुदाई के माध्यम से कई निर्माण स्तरों का पता लगाने से स्पष्ट होता है। ये स्तर कभी-कभी आधा दर्जन से अधिक होते हैं। शाका-कुशान चरण की प्रमुख विशेषताएँ:

- विभिन्न स्तरों का निर्माण: खुदाई से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि विभिन्न स्थलों पर कई निर्माण स्तर मौजूद हैं।

- निर्माण की विविधता: शाका-कुशान काल में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य हुए, जो इस अवधि की समृद्धि को दर्शाते हैं।

- संस्कृति का विकास: इस चरण में वास्तुकला और संस्कृति में महत्वपूर्ण विकास हुआ।

ये विशेषताएँ इस बात का प्रमाण हैं कि शाका-कुशान काल में निर्माण गतिविधियों में एक नया आयाम जुड़ा था।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|