वर्धन वंश: हर्षवर्धन | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

परिचय

6वीं सदी ईस्वी के मध्य में गुप्त साम्राज्य के पतन ने उत्तर भारत में कई छोटे स्वतंत्र राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया।

नए राज्यों का गठन:

- गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, भारत कई छोटे राज्यों में विभाजित हो गया।

- हूणों ने पंजाब और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया।

- उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों पर विभिन्न सामंतों का शासन था।

- इन सामंतों में से एक, प्रभाकर वर्धन (Thanesar के) धीरे-धीरे सबसे शक्तिशाली बन गया।

वर्धन वंश का उदय:

- प्रभाकर वर्धन ने प्रमुख शासक बन जाने के बाद वर्धन वंश की स्थापना की।

- एक और महत्वपूर्ण परिवार पुष्यभूतिस था, जिसकी राजधानी Thanesar थी।

- प्रभाकर वर्धन ने हूणों को हराकर पंजाब और हरियाणा में अपने शासन को मजबूत किया।

शादी का गठबंधन:

- कुछ विद्वानों का मानना है कि वर्धन पहले मौखरी राजा के अधीन थे।

- प्रभाकर वर्धन की पुत्री राज्यश्री ने मौखरी शासक ग्रहवर्मन से विवाह किया।

- यह विवाह प्रभाकर वर्धन की राजनीतिक स्थिति को बहुत बढ़ावा दिया।

- उन्होंने साम्राज्य का शीर्षक परम-भट्टारक महाराजाधिराज ग्रहण किया, जिसका अर्थ है "वह जिसे अन्य राजा उसकी वीरता और स्नेह के कारण प्रणाम करते हैं।"

उत्तराधिकार और चुनौतियाँ:

- प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र राज्यवर्धन ने उनका उत्तराधिकार ग्रहण किया, जो हर्शा के भाई थे।

- प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद, हर्शचरित में वर्णित है कि कैसे देवगुप्त (मालवा का राजा) ने शशांक (गौड़ा का शासक) के समर्थन से कन्नौज पर हमला किया।

- देवगुप्त ने ग्रहवर्मन को मार डाला और राज्यश्री को पकड़ लिया।

राज्यवर्धन की प्रतिशोध:

- राज्यवर्धन, थानेसर का राजा और प्रभाकर वर्धन का पुत्र, अपने परिवार के अपमान को स्वीकार नहीं कर सका। उसने देवगुप्त के खिलाफ मार्च किया, और उसे पराजित किया। हालांकि, राज्यवर्धन को शल्कांका द्वारा धोखे से मार दिया गया, जिसने देवगुप्त के साथ मिलकर यह किया।

हर्ष का उदय:

- राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद, उसके भाई हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में थानेसर और कन्नौज दोनों का राजा बना। उसने अपनी बहन राज्यश्री को सती होने से बचाया और दोनों राज्यों को एकजुट किया। हर्ष ने राजधानी को कन्नौज स्थानांतरित किया।

शल्कांका के साथ संघर्ष:

- शल्कांका ने गौड़ पर शासन जारी रखा, और हर्ष के साथ अक्सर संघर्ष होता रहा। शल्कांका को बंगाल में बौद्ध स्तूपों का अपमान करने और बौद्धों का उत्पीड़न करने के लिए जाना जाता था।

ऐतिहासिक स्रोत:

- हर्ष के जीवन के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोतों में हर्ष और भास्करवर्मन जैसे प्रतिद्वंद्वियों के तांबे के पत्र, बानाभट्ट के हर्षचरित के खाते, और चीनी भिक्षु शुआनजांग की रचनाएँ शामिल हैं। शल्कांका के शासनकाल में जारी किए गए सिक्के भी ऐतिहासिक जानकारियाँ प्रदान करते हैं।

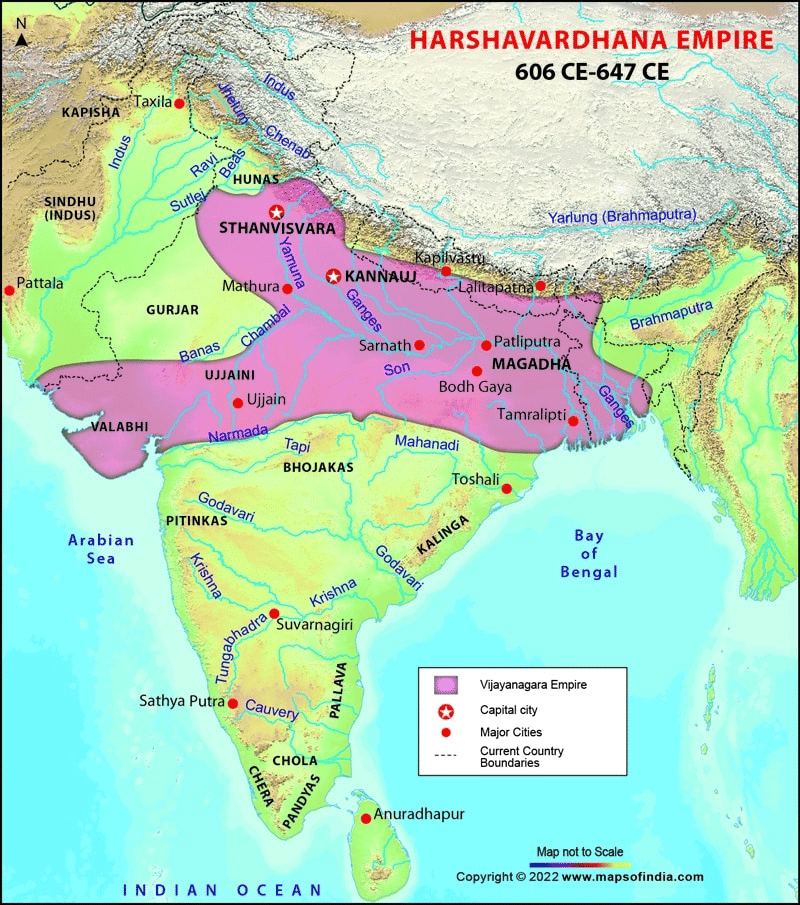

हर्षवर्धन (606 ईस्वी - 647 ईस्वी)

हर्षवर्धन, जिन्हें अक्सर हर्ष के नाम से जाना जाता है, ने उत्तरी भारत पर 41 वर्षों तक शासन किया, 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। उन्हें थानेसर (वर्तमान हरियाणा) और कन्नौज के राज्यों को एकजुट करने के लिए जाना जाता है, अंततः कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया।

उनका शासनकाल अच्छी तरह से प्रलेखित है, मुख्य रूप से उनके दरबारी कवि, बना, और चीनी यात्री श्वानज़ांग (हियुएन त्सांग) के कार्यों के माध्यम से।

सैन्य अभियान और विस्तार:

- हर्ष ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई युद्ध किए। उन्होंने उन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाया जिन्हें 'पाँच भारत' कहा जाता है: पूर्वी पंजाब (वर्तमान हरियाणा), कन्नौज, बंगाल, बिहार, और उड़ीसा।

- उन्होंने गुजरात में वल्लभी के राजा ध्रुवसेना और आधुनिक उड़ीसा के कुछ हिस्सों, जिसमें गंजाम शामिल है, पर विजय प्राप्त की।

- हर्ष ने दक्षिण भारत में अपने शासन का विस्तार करने की कोशिशें कीं।

अपने विशाल विजय के बावजूद, वह पूरे उत्तरी भारत के शासक नहीं थे। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, सिंध, गुजरात, राजपूताना, नेपाल, पूर्वी और उत्तरी बंगाल, और कामरूप (असम) जैसे क्षेत्र उनके नियंत्रण से बाहर थे। हालांकि, उनका साम्राज्य पंजाब से उड़ीसा तक फैला हुआ था, जो उनकी सैन्य क्षमता को दर्शाता है।

श्वानज़ांग और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों ने हर्ष को \"उत्तरी भारत के भगवान\" या \"सकलोत्तरपथ नाथ\" के रूप में संदर्भित किया, जो उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्से पर उनकी प्रभुत्व को उजागर करता है।

हर्ष का विस्तार अद्वितीय था, लेकिन उनकी सफलता को अंततः दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के सम्राट पुलकेसी II द्वारा चुनौती दी गई।

हर्ष का काल कई छोटे-छोटे राज्यों से भरा हुआ था, जिसमें श्वानज़ांग ने उस समय भारत में लगभग सत्तर ऐसे राज्यों का उल्लेख किया।

जानकारी के स्रोत:

- बाण का काम, हार्शचरित, संस्कृत में पहला ऐतिहासिक काव्यात्मक लेखन माना जाता है, जो हरश के सत्ता में आने के बारे में विस्तृत जानकारी देता है।

- ज़ुआनज़ांग के ग्रंथ हरश के शासन के दौरान भारत में उनकी यात्रा का व्यापक विवरण प्रदान करते हैं।

संक्षेप में, हरशवर्धन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो अपनी सैन्य विजय और उत्तर भारत के एकीकरण के लिए जाने जाते हैं, हालांकि उनके साम्राज्य की सीमाएँ थीं।

हरश के साम्राज्य का विस्तार

- 606 से 612 ईस्वी के बीच, हरश ने अपने साम्राज्य का विस्तार करके उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से को शामिल किया, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे।

- इस दौरान उन्होंने सिलादित्य का खिताब अपनाया।

- चीन के यात्री हियूएन त्सांग ने दावा किया कि हरश ने अपने शासन के पहले छह वर्षों के भीतर संपूर्ण भारत पर विजय प्राप्त की।

- हालांकि, यह दावा सतही तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। हरश ने उत्तर भारत पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रखा, और उनके सैन्य अभियानों की सीमाएँ उनके शासन के प्रारंभिक वर्षों तक नहीं रहीं।

- हरश का पहला बड़ा अभियान बंगाल के खिलाफ था, लेकिन यह पूरी तरह सफल नहीं रहा।

- साक्ष्य बताते हैं कि ससंक ने 637 ईस्वी तक अधिकांश बंगाल और उड़ीसा पर शासन किया।

- ससंक की मृत्यु के बाद ही हरश ने इन क्षेत्रों में अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया।

- हरश ने जलंधर और संभवतः कश्मीर के राजाओं पर भी प्रभाव डाला।

- पश्चिमी भारत में, हरश के प्रारंभिक संबंध वालभी के शासकों के साथ अच्छे थे, लेकिन मालवा पर विवादों ने उनके बीच संघर्ष को जन्म दिया।

- अंततः, हरश ने वालभी के शासक ध्रुवसेना II को हराया, जो फिर हरश के अधीन एक वसाल बन गया।

- वालभी के साथ संघर्ष एक वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से हल हुआ।

- हरश के नेपाल पर विजय को लेकर विभिन्न मत हैं। कुछ शिलालेख सुझाव देते हैं कि हरश ने अपने शासन के दौरान नेपाल को भी अधीन किया।

- हरश ने पूर्वी अभियानों में भी सफलता प्राप्त की। 641 ईस्वी का एक चीनी खाता उन्हें मगध का राजा बताता है।

- कामरूप का राजा भास्करवर्मन हरश का सहयोगी था और उसने बंगाल और अन्य पूर्वी क्षेत्रों में हरश के अभियानों में मदद की।

- हरश ने उत्तर-पश्चिम में सिंध के शासक के खिलाफ भी विजय प्राप्त की।

- दक्षिण में, नर्मदा नदी हरश के साम्राज्य और पुलकेशिन II द्वारा शासित क्षेत्र के बीच सीमा के रूप में कार्य करती थी।

- इतिहासकार डॉ. के.एम. पाणिक्कर ने हरश के साम्राज्य का विस्तार कामरूप से पूर्व में कश्मीर तक, और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में Vindhyas तक बताया।

- हालांकि, डॉ. आर.सी. मजूमदार इस दृष्टिकोण से असहमत हैं, यह तर्क करते हुए कि हरश का साम्राज्य केवल पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक सीमित था।

- जबकि हरश की शक्ति को पड़ोसी राज्यों द्वारा मान्यता दी गई, कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, सिंध, राजपूताना, नेपाल, और कामरूप जैसे क्षेत्र उनके शासन के दौरान स्वतंत्र बने रहे।

- इन सीमाओं के बावजूद, हरश को एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में याद किया जाता है जिसने गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण भाग को एकीकृत किया।

- उनका नियंत्रण अधिकांश उत्तरी और केंद्रीय भारत पर था, जबकि वास्तविक शासन गंगा के मैदानी क्षेत्र में था।

- परिधीय क्षेत्रों का अक्सर शासन वसाल शासकों द्वारा किया जाता था, और हरश के पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध उनके साम्राज्य की राजनीतिक आवश्यकताओं से प्रभावित थे।

क्या हरश को एक महान विजेता माना जा सकता है?

- बानभट्ट और हियूएन त्सांग ने हरश को उत्तर भारत के सबसे महान शासकों में से एक के रूप में चित्रित किया है।

- कई आधुनिक इतिहासकार इस दृष्टिकोण से सहमत हैं, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि हरश हिंदू काल के अंतिम महत्वपूर्ण साम्राज्य-निर्माता थे, जो भारत में राजनीतिक एकता को बहाल करने के सफल प्रयासों के अंत को चिह्नित करते हैं।

- हालांकि, डॉ. मजूमदार हरश को एक शक्तिशाली शासक मानते हैं, लेकिन उन्हें हिंदू भारत के अंतिम साम्राज्य-निर्माता या शासक के रूप में नहीं मानते।

- डॉ. मजूमदार का तर्क है कि ललितादित्य (कश्मीर में), यशोवरमन (कन्नौज में) और कालचुरी वंश जैसे साम्राज्य हरश के क्षेत्रीय विस्तार के बराबर थे।

- इसके अलावा, पाला और प्रतिहार वंशों के साम्राज्य हरश के मुकाबले अधिक व्यापक और स्थायी थे।

- दक्षिण में, ध्रुवा और गौविंद III (राष्ट्रकूट वंश), विक्रमादित्य VI (चालुक्य वंश), और राजेंद्र (चोल वंश) जैसे शासकों ने हरश से कहीं अधिक विस्तृत साम्राज्य स्थापित किए।

- डॉ. मजूमदार का मानना है कि हरश को हिंदू भारत के अंतिम साम्राज्य-निर्माता के रूप में लेबल करना अन्याय होगा।

- फिर भी, वे हरश के गुणों को स्वीकार करते हैं, उन्हें एक महान शासक, एक बहादुर सैन्य नेता, कला और साहित्य के संरक्षक, और एक नेक इरादों और विशिष्ट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के रूप में सराहते हैं।

- डॉ. मजूमदार की राय अब तथ्यों पर आधारित मानी जाती है।

हरश की उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ:

- हरश एक बहादुर शासक थे, जिनमें व्यावहारिक राज्यकौशल था, जिसने उन्हें उत्तरी भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में मदद की।

- उन्होंने अपने भाई के बाद शासन ग्रहण किया जब थानेश्वर का राज्य उत्तरी भारत के कई समान रूप से शक्तिशाली राज्यों में से एक था, और महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा था।

- उत्तर-पश्चिम और पश्चिम में दुश्मनों के साथ, और देवगुप्त (मालवा) और ससंक (बंगाल) ने उनके भाई और भाई-इन-लॉ की हत्या की, हरश की स्थिति अस्थिर थी।

- इन चुनौतियों के बावजूद, हरश ने साहसिक कदम उठाए और आक्रामक नीति अपनाई, गठबंधन बनाए और अपने क्षेत्र का विस्तार किया।

- उन्होंने कामरूप के शासक भास्करवर्मन के साथ गठबंधन किया, कन्नौज, बिहार, उड़ीसा, और पश्चिम बंगाल पर कब्जा किया, और वालभी के शासक के खिलाफ लड़े, जिससे उनकी स्थिति उत्तर में मजबूत हुई।

- हालांकि, उनके दखल को पुलकेशिन II (चालुक्य राजा) द्वारा विफल किया गया।

- हरश ने अपने समय में उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जिससे वे क्षेत्र के साम्राज्य-निर्माताओं में से एक बन गए।

हालांकि हरश एक सक्षम कमांडर थे, वे एक सैन्य प्रतिभा या महान विजेता नहीं थे। उन्होंने ससंक के खिलाफ संघर्ष किया और संभवतः पुलकेशिन II द्वारा पराजित हुए। वालभी के शासक के साथ उनकी मित्रता एक वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से सुनिश्चित की गई। सफल सैन्य कमांडर न होने के बावजूद, हरश को पड़ोसी शासकों द्वारा सम्मानित किया गया, जिन्होंने उनके साम्राज्य पर हमला करने के बजाय उनके साथ मित्रता करना पसंद किया।

हर्ष को एक सक्षम शासक माना जाता है और प्राचीन भारत के शासकों में उनकी एक सम्माननीय जगह है। हालांकि, उन्हें अंतिम महान साम्राज्य-निर्माता या प्राचीन भारत के महान सम्राट के रूप में नहीं देखा जाता। उन्होंने एक स्थायी साम्राज्य के लिए आवश्यक एकता और भावनात्मक अखंडता प्रदान करने में असफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उनके साम्राज्य का विघटन हो गया। हर्ष की सफलता व्यक्तिगत और क्षणिक थी, जिसमें भारत में दीर्घकालिक प्रगति और एकता के लिए आवश्यक गुणों का अभाव था। जबकि वे भारत के महान सम्राटों में नहीं गिने जा सकते, फिर भी उन्हें अपने समय के महान शासकों में से एक के रूप में सही रूप से मान्यता प्राप्त है।

हर्ष के समकालीन शासकों के साथ संबंध

ससंक:

- ससंक, गौड़ के राजा, और देवगुप्त, मालवा के राजा, ने हर्ष को परेशान किया जब उन्होंने हर्ष के साला ग्रहवर्मन, माउखारी राजा, को मार डाला।

- उन्होंने कन्नौज को कब्जा कर लिया, जिससे हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन की दुश्मन के शिविर में मृत्यु हो गई।

- अपनी बहन और ग्रहवर्मन की विधवा रानी राज्यश्री को बचाने के बाद, हर्ष को माउखारी के मंत्रियों द्वारा सिंहासन की पेशकश की गई, क्योंकि कोई उत्तराधिकारी नहीं था।

- हर्ष ने कन्नौज का सिंहासन ग्रहण किया, पुष्यभूतियों और माउखारी क्षेत्रों पर शासन किया।

- उन्होंने ससंक से बदला लेने की शपथ ली और उन पूर्वी राज्यों पर आक्रमण किया जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की।

- हालांकि, न तो बनभट्ट और न ही हियुएन त्सांग ससंक और हर्ष के बीच वास्तविक संघर्ष के बारे में विवरण प्रदान करते हैं।

- हियुएन त्सांग ने यह नोट किया कि 637-638 ईस्वी से पहले, ससंक ने गया में बोधि वृक्ष को काट दिया था, जो बौद्धों के लिए एक पवित्र प्रतीक है।

- यह कार्य ससंक के गया क्षेत्र पर अधिकार का सुझाव देता है।

- हियुएन त्सांग यह भी संकेतित करते हैं कि हर्ष ने 643 ईस्वी तक उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी ओडिशा पर विजय प्राप्त की।

- इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि हर्ष ने ससंक की मृत्यु से पहले पूर्वी भारत में सफलता नहीं पाई।

भास्करवर्मन:

- भास्करवर्मन कामरूप का शासक था और उसने हर्ष के साथ मित्रवत संबंध बनाए रखा।

- भास्करवर्मन के साथ गठबंधन ने हर्ष को बाहरी और आंतरिक मामलों में एक शक्तिशाली शासक का समर्थन प्रदान किया।

- हर्ष चरित, जिसे बन ने लिखा है, में वर्णित है कि भास्करवर्मन ने हर्ष के पास एक दूत भेजा, जिससे दोनों राजाओं के बीच एक आक्रामक और रक्षात्मक गठबंधन स्थापित हुआ।

- यह गठबंधन हर्ष के लिए गौड़ और पूर्वी मालवा के गठबंधन के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण था।

- ससंक की मृत्यु के बाद, हर्ष और भास्करवर्मन की सेनाएँ बंगाल पर आक्रमण कर सफलतापूर्वक पूर्व और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया।

वलभी और गुर्जरा के राज्य:

- सौराष्ट्र में वलभी का राज्य मैत्रक द्वारा शासित था, जो गुप्तों के अधीन थे।

- हर्ष और मैत्रक वंश के बीच संबंध जटिल था, क्योंकि ब्रोच के गुर्जर राजाओं के अभिलेख हर्ष और वलभी के शासक के बीच संघर्ष का सुझाव देते हैं।

- यह माना जाता है कि हर्ष ने वलभी के शासक को पराजित किया, जिससे हर्ष और पुलकेशिन II के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ।

- प्रारंभ में, लाताएँ, मालवा, और गुर्जर हर्ष और पुलकेशिन II के बीच एक रणनीतिक स्थिति में थे, जिसमें पुलकेशिन ने इन शासकों को अपने अधीन बताया।

- हर्ष के वलभी पर विजय प्राप्त करने के बाद, शांति संभवतः हर्ष और मैत्रक वंश के ध्रुवसेना II बलादित्य के बीच विवाह गठबंधन के द्वारा स्थापित की गई।

- यह गठबंधन पुलकेशिन के ध्रुवसेना II पर प्रभाव को कमजोर करने के लिए माना जाता है।

- कुछ विद्वान, जैसे डॉ. आर. सी. मजुमदार, का मानना है कि हर्ष ने अपनी बेटी को वलभी के राजा को दिया, जबकि अन्य का कहना है कि वलभी के राजा ने हर्ष को अपना अधिपति स्वीकार किया।

- हर्ष के वलभी के राजा के साथ संघर्ष के परिणाम पर भिन्न राय हैं, कुछ का सुझाव है कि हर्ष संघर्ष में सफलता की कमी के कारण विवाह गठबंधन में प्रवेश किया।

पुलकेशिन II:

- हर्ष और पुलकेशिन II के राज्य नर्मदा नदी के किनारे एक-दूसरे से सटे थे।

- पुलकेशिन II ने अपने ऐहोल अभिलेख में दावा किया कि हर्ष युद्ध में पराजित हुआ, जिससे उसकी खुशी (हर्ष) समाप्त हो गई।

- हियुएन त्सांग के अनुसार, हर्ष ने पुलकेशिन II के साथ संघर्ष शुरू किया लेकिन महत्वपूर्ण सफलता नहीं प्राप्त की।

- पुलकेशिन II के उत्तराधिकारियों ने दावा किया कि उसने हर्ष को पराजित करके परमेश्वर का खिताब प्राप्त किया।

सिंध का शासक:

- सिंध का शासक प्रभाकरवर्धन के प्रति hostile था और हर्ष के शासनकाल में यह संघर्ष जारी रहा।

- यह कहा जाता है कि हर्ष ने सिंध के शासक के खिलाफ विजय प्राप्त की, लेकिन विवरण अनिश्चित हैं।

- डॉ. रायचौधुरी का सुझाव है कि हर्ष ने सिंध के खिलाफ एक अभियान चलाया, लेकिन हियुएन त्सांग ने संकेत दिया कि उसके दौरे के दौरान सिंध एक मजबूत और स्वतंत्र राज्य था।

- बन ने संघर्ष के परिणाम के बारे में स्पष्ट नहीं किया, यह कहते हुए कि हर्ष ने सिंधु के राजा को पराजित किया और उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया।

- हर्ष ने कश्मीर पर भी नियंत्रण स्थापित किया, जहां के शासक ने उसे श्रद्धांजलि भेजी।

- नेपाल पर हर्ष की विजय के बारे में राय भिन्न हैं, कुछ अभिलेख यह सुझाव देते हैं कि उसने नेपाल को अधीन किया।

- हालांकि, सिंध, कश्मीर और नेपाल के राज्य हर्ष के प्रभाव से स्वतंत्र रहे।

- हर्ष ने चीनी साम्राज्य के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखे, 641 ईस्वी में तांग सम्राट ताई त्सुंग के पास एक ब्राह्मण दूत भेजा।

- कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद, प्रत्येक देश के दूत एक-दूसरे का दौरा करते थे, जियुआनजांग ने हर्ष के राज्य में आठ वर्षों तक बिताए।

- हर्ष के साथ चीन के साथ कूटनीतिक संबंध संभवतः पुलकेशिन II के साथ फारस के राजा की मित्रता का प्रतिकार थे।

प्रशासनिक इकाइयाँ

हर्ष का प्रशासन गुप्त साम्राज्य की संरचना के समान था।

- भुक्ति: राज्य को विभिन्न प्रांतों या विभाजनों में बांटा गया था, जिन्हें भुक्ति कहा जाता था।

- विशय: प्रत्येक भुक्ति को विशयों में और विभाजित किया गया था, जो आधुनिक जिलों के समान थे।

- पठक: पठक एक छोटी क्षेत्रीय इकाई थी, जो संभवतः वर्तमान तालुक के आकार के समान थी।

- ग्राम: ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी।

हर्ष का प्रशासन

- हर्ष वर्धन का प्रशासन तानाशाही से परिभाषित था, जहाँ संप्रभु राज्य का केंद्र था, और प्रशासन की सफलता शासक की क्षमता और उदारता पर निर्भर करती थी। सैद्धांतिक रूप से, हर्ष एक निरंकुश शासक के रूप में शासन करते थे, लेकिन व्यावहारिक रूप से, उनका शासन एक प्रबुद्ध तानाशाही था। जबकि राजा के पास महत्वपूर्ण शक्ति थी, मंत्रियों और ग्राम समुदाय ने उसकी सत्ता पर अंकुश लगाया। लोग शांति और खुशी से रहते थे, और राजा को गरीबों के प्रति अपनी चैरिटी के लिए जाना जाता था। हालांकि, हर्ष का प्रशासन कुशल था, लेकिन यह मौर्य या गुप्त साम्राज्य की तरह सर्वव्यापी नहीं था।

नागरिक प्रशासन:

- हियूएन त्सांग के अनुसार, हर्ष ने अपने दिन को तीन हिस्सों में बांटा: एक राज्य मामलों के लिए और दो धार्मिक कार्यों के लिए। हर्ष वर्धन के तहत नागरिक प्रशासन की बहुत प्रशंसा की गई। राजा ने प्रशासन की व्यक्तिगत रूप से देखरेख की, केवल नौकरशाहों पर निर्भर रहने के बजाय।

- उन्होंने न्याय का प्रशासन करते हुए अक्सर प्रांतों का दौरा किया और लोगों के साथ संपर्क बनाए रखा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को उनकी निरीक्षण के दौरान समान ध्यान दिया गया। हर्ष ने वर्षा के मौसम के दौरान अपने दौरे निलंबित कर दिए, मौसम और संचार की कठिनाइयों के कारण, और दौरे के दौरान रहने के लिए अस्थायी भवन तैयार किए गए।

- जब राजा किसी स्थान पर रुकते थे, तो लोग अपनी समस्याएँ उनके सामने पेश कर सकते थे। हियूएन त्सांग ने noted किया कि हर्ष के शासन के दौरान, बहुत ही कम अपराधी और विद्रोही थे। अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था, जैसे कि अंग-भंग, निर्वासन, कारावास, और परीक्षा द्वारा न्याय।

सैन्य प्रशासन:

हर्ष ने एक सुव्यवस्थित स्थायी सेना बनाए रखी, जिसमें हाथी, ऊंट, घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल थे। घुड़सवार और हाथी कोर के अलग-अलग कमांडर थे, जिनमें से घुड़सवार का प्रमुख बृहदस्ववरू कहलाता था। ह्वेन त्सांग ने रिपोर्ट किया कि हर्ष के पास 60,000 हाथियों का एक कोर और 100,000 का घुड़सवार बल था। घोड़ों की आपूर्ति कंबोज, सिंध, और पारस जैसे क्षेत्रों से की गई थी।

मंत्री और सलाहकार:

- हर्ष को एक मंत्रियों की परिषद ने सहायता की, जिसे मंत्री-परिषद कहा जाता था, जो उसे महत्वपूर्ण राज्य मामलों और विदेशी नीतियों पर सलाह देती थी।

- विभिन्न उच्च और निम्न अधिकारियों ने दैनिक सरकारी गतिविधियों का प्रबंधन किया, जैसा कि बनभट्ट द्वारा लिखित हर्ष चरित में विस्तृत रूप से बताया गया है।

- उच्चतम नागरिक सेवा में कुमारामात्य या कैडेट मंत्री शामिल थे।

- अन्य मंत्रियों और अधिकारियों में महासंधिविग्रहिका (शांति और युद्ध के लिए सर्वोच्च मंत्री), महाप्रतिहार (महल के गार्ड के प्रमुख), सिम्हंदा (कमांडर-इन-चीफ), महाबलाधिकृत (सेनाओं का कमांडर), महाक्षपतालिका (मुख्य लेखाधिकारी), न्यायकर्णिका (न्यायिक अधिकारी), भण्डागाराधिकृत (सामान के पर्यवेक्षक), और कायस्थ (लिपिक) शामिल थे।

- ह्वेन त्सांग के अनुसार, हर्ष अपने प्रशासन में न्यायप्रिय थे और अपने कर्तव्यों में मेहनती थे।

- समाज पर भारी नौकरशाही या अत्यधिक करों का बोझ नहीं था।

- परिवारों का पंजीकरण नहीं किया जाता था, और व्यक्तियों को बलात्कारी श्रम के अधीन नहीं किया जाता था।

- वरिष्ठ अधिकारियों को अक्सर विशिष्ट भूमि की आय से मुआवजा दिया जाता था, जबकि निम्न श्रेणी के अधिकारियों को नकद या भूमि में भुगतान किया जाता था।

- यह हर्ष की प्रशासनिक प्रणाली में जैगीर्दारी प्रणाली के उदय को दर्शाता है।

हर्ष के शासनकाल में अर्थव्यवस्था

हर्ष के शासनकाल के दौरान, अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे स्वावलंबी और फ्यूडल स्वभाव की हो गई, जिसमें व्यापार और वाणिज्य में गिरावट आई। यह परिवर्तन व्यापार केंद्रों की कमी, सिक्कों की कमी, और व्यापारी एवं व्यापार संघों के लगभग विलुप्त होने में स्पष्ट है। प्रारंभ में, उत्तरी भारत की अर्थव्यवस्था prospered थी, और हर्ष की राजधानी कन्नौज एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र थी। हालाँकि, व्यापार और वाणिज्य में गिरावट ने हस्तशिल्प और अन्य उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव डाला, जिससे मांग में कमी आई। कृषि भी प्रभावित हुई, हालाँकि सीधे तौर पर नहीं। व्यापार की कमी ने बाहरी बिक्री के लिए कृषि उत्पादों का उत्पादन करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया। इससे गाँव की अर्थव्यवस्था में स्वावलंबन की ओर एक बदलाव आया और कृषि पर निर्भरता बढ़ गई।

फ्यूडलिज्म:

- जब विद्वान भारतीय फ्यूडलिज्म पर चर्चा करते हैं, तो अक्सर हर्ष का राज्य एक प्रत्यायात्मक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। हर्ष के राज्य के बारे में जानकारी 632 ईस्वी के तांबे की प्लेटों की खोज से मिलती है, जिसमें एक सैन्य अधिकारी द्वारा हर्ष की सेवा के तहत दो ब्राह्मणों को भूमि दान की गई है। हर्ष के शासन से पहले, दान आमतौर पर शाही राजकुमारों या प्रांतीय गवर्नरों से आते थे। तांबे की प्लेटों में पहले उल्लेखित व्यक्ति एक महासामंत है, जो कन्नौज के निकट एक क्षेत्र पर शासन करता था।

हालांकि, भूमि दाता कन्नौज का एक सैन्य सेवक था, और अनुदान हर्ष के अधिकार के तहत किया गया था। यह सुझाव देता है कि महासामंत स्वतंत्र शासक थे जिनके क्षेत्र एक Overlord, इस मामले में राजा हर्ष के निकट थे। उन्होंने हर्ष को कर का भुगतान किया और सैन्य सहायता प्रदान की। इनमें से कुछ शासकों ने अपनी सम्पत्ति विरासत या विजय के माध्यम से प्राप्त की, जबकि अन्य ने राजाओं की सेवा की और अपने आधिकारिक कर्तव्यों के लिए भूमि अनुदान प्राप्त किया, जो यूरोप में फ्यूडल अनुदान वितरण के समान है।

वित्त: राज्य की आय का प्राथमिक स्रोत भूमि राजस्व था, जो कृषि उत्पादन का एक-छठा हिस्सा था। जबकि अन्य कर थे, वे हल्के थे, और राज्य की मांगें न्यूनतम थीं। राज्य की आय चार श्रेणियों के तहत आवंटित की गई:

- राज्य के लिए खर्च और समारोहिक पूजा।

- मंत्रियों की उन्नति।

- चतुर, शिक्षित और प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए पुरस्कार।

- नास्तिकों पर खर्च करके धार्मिक merit अर्जित करना।

हर्ष के सिक्के:

- हर्ष के एक स्वर्ण सिक्के पर "हरशदेव" लिखा है, साथ ही एक घुड़सवार का चित्र है।

- हर्ष को "हरशदेव" कहा गया है, न केवल शिलालेखों में बल्कि बाण की कृति "हर्षचरित" में भी।

- लगभग 284 चांदी के सिक्कों का संग्रह पाया गया है, जिन पर "श्री शीलादित्य" का नाम है।

हर्ष का विद्वानों के प्रति संरक्षण

- हर्ष को तीन संस्कृत नाटकों की रचना का श्रेय दिया जाता है: "रत्नावली," "प्रियदर्शिका," और "नागानंद।"

- उन्होंने बौद्ध विषयों पर दो महत्वपूर्ण कविताएँ भी लिखीं: "अष्टमहाश्रीचैत्यस्तोत्र" (आठ महान चैत्यों की स्तुति) और "सुप्रभातस्तोत्र" (सुबह की स्तुति)।

- इसके अतिरिक्त, उन्होंने व्याकरणिक लिंग पर एक ग्रंथ "लिंगानुशासनम्" लिखा।

- हालांकि हर्ष की रचनाओं के बारे में विवाद रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई निर्णायक तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया।

- हर्ष court में प्रसिद्ध साहित्यकार बाण थे, जिन्होंने "कादंबरी" और "हर्षचरित" लिखा।

- बाण के बहनोई, मयूर, एक प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने "सूर्य शतक," "आर्य मुक्तामाला," और "मयूरस्तक" जैसे कार्य किए।

- अन्य विद्वानों जैसे हरिदत्त और जयसेना को भी हर्ष का संरक्षण मिला।

- बाण का उल्लेख है कि कुशल चित्रकारों के एक समूह ने शुभ दृश्य बनाए, लेकिन प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमणकारियों की मूर्तिभंजक उत्साह के कारण हमें इन चित्रों या हर्ष द्वारा स्थापित स्मारकों का कोई ट्रेस नहीं मिला।

धर्म

- प्रभाकरवर्धन, हर्ष के पिता, सूर्य के भक्त थे और कहा जाता है कि उन्होंने रोज़ एक लाल कमल का गुच्छा एक रत्न की कटोरी में चढ़ाया।

- राज्यवर्धन, हर्ष के भाई, एक बौद्ध थे।

- हर्ष स्वयं शिव, सूर्य, और बुद्ध के भक्त थे। माना जाता है कि उन्होंने इन तीनों देवताओं की सेवा के लिए महंगे मंदिर बनवाए।

- हर्ष का बौद्ध धर्म में परिवर्तन बाना द्वारा उस बौद्ध तपस्वी दिवाकरमित्र के प्रभाव के कारण बताया जाता है, जो विंध्य जंगलों में एक आश्रम में रहते थे।

- हालांकि, चीनी तीर्थयात्री जुआनज़ांग (हियुएन त्सांग) ने हर्ष और उनकी बहन को महायान बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब उन्होंने अपनी पहली मुलाकात में इसके सिद्धांतों पर चर्चा की और हिनयान की आलोचना की।

- जुआनज़ांग, जिन्होंने 636 में हर्ष के राज्य का दौरा किया, ने बताया कि हर्ष ने बुद्ध के सम्मान में कई स्तूप बनाए।

- हर्ष का धर्म के प्रति दृष्टिकोण उनके प्रसिद्ध नाटक "नागानंद" में प्रदर्शित होता है, जो बोधिसत्व जिमुतवाहन की जातक कथा पर आधारित है। इस नाटक में, हर्ष देवी गौरी को जिमुतवाहन के उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो कि मूल जातक कथा में नहीं है।

- हर्ष की नई आस्था के प्रति उत्साह ने उन्हें कन्नौज में जुआनज़ांग के महायान बौद्ध धर्म पर लिखे ग्रंथ के प्रचार के लिए एक भव्य सभा आयोजित करने के लिए प्रेरित किया और उस समय के अन्य विश्वासों पर उसकी प्रधानता स्थापित की।

- कहा जाता है कि हर्ष ने पशु हत्या और मांस खाने पर अशोक से भी अधिक सख्ती से प्रतिबंध लगाया।

- नालंदा में, उन्होंने 100 फीट ऊँचा एक तांबे का मंदिर बनवाया और राजमार्गों के किनारे धर्मशालाएँ और अस्पताल स्थापित किए।

कन्हौज सभा

- 643 ईस्वी में, हर्ष ने कन्नौज में बुद्ध की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सभा आयोजित की, जिसमें ह्वेन त्सांग की उपस्थिति का लाभ उठाया गया। इस सभा में कई राजाओं ने भाग लिया, साथ ही 3000 महायान और हीनयान बौद्ध भिक्षु, 3000 ब्राह्मण और निग्रोध, और नालंदा विश्वविद्यालय के लगभग 1000 बौद्ध विद्वान भी शामिल हुए। सभा की अध्यक्षता ह्वेन त्सांग ने की, जो महायान बौद्ध धर्म पर चर्चा पर केंद्रित थी। यह बैठक 23 दिनों तक चली। सभा के दौरान, गंगा के तट पर एक मठ और तीर्थ स्थल का निर्माण किया गया, और बुद्ध की 100 फीट ऊँची एक सुनहरी मूर्ति एक मीनार में स्थापित की गई। एक छोटी मूर्ति, जिसकी ऊँचाई तीन फीट थी, दैनिक जुलूस में ले जाई गई, जिसमें 20 राजाओं और 300 हाथियों ने भाग लिया। हर्ष ने व्यक्तिगत रूप से मूर्ति को स्नान कराया और जुलूस में भाग लिया। सभा के समापन पर, हर्ष ने ह्वेन त्सांग को उनके विद्या के सम्मान में सोने, चांदी, गहनों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की पेशकश की, लेकिन ह्वेन त्सांग ने इन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। फिर हर्ष ने ह्वेन त्सांग को एक हाथी पर बैठाया और जुलूस में ले गए, यह घोषणा करते हुए कि महायान सिद्धांतों की स्थापना विरोधी सिद्धांतों पर की गई है।

प्रयाग सभा

- कन्नौज की सभा के बाद, हर्ष, ह्वेन त्सांग के साथ, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर प्रयाग (इलाहाबाद) गए। यहां, हर्ष हर पांच वर्ष में एक गंभीर धार्मिक त्योहार (कुंभ मेला) मनाते थे। यह सभा हर्ष के शासनकाल में अपनी तरह की छठी सभा थी। हर्ष ने अपने उपनिवेशी राजाओं को बुलाया, जिसमें वल्लभी का राजा, असम का राजा भास्कर वर्मा, और विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी, श्रमण, निर्ग्रंथ, गरीब, अनाथ, और जरूरतमंदों को इस सभा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। पहले दिन, बुद्ध की मूर्ति एक झोपड़ी में स्थापित की गई, और मूल्यवान वस्त्र और उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े दान के रूप में वितरित किए गए। दूसरे दिन, आदित्य (सूर्य-देवता) की मूर्ति स्थापित की गई, और मूल्यवान वस्त्र और कपड़े दान में वितरित किए गए, हालांकि पिछले दिन की तुलना में मात्रा कम थी। तीसरे दिन, शिव की मूर्ति स्थापित की गई, इसके बाद दान और उपहारों का वितरण पिछले दिनों के समान किया गया। यह सभा तीन महीने तक चली।

हर्ष के समय में समाज

चीन के यात्री हियूएन त्सांग के अनुसार, जिन्होंने हर्ष के शासन के दौरान भारत का दौरा किया, लोग अपनी ईमानदारी, साहस, और ज्ञान के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते थे। वे अपने आचार-व्यवहार में धोखेबाज या विश्वासघाती नहीं थे और अपने शपथों और वादों के प्रति निष्ठावान थे।

- व्यक्तिगत स्वच्छता उनके लिए महत्वपूर्ण थी, और वे अपने घरों को गौ-गोबर से साफ करते थे और उन्हें मौसमी फूलों से सजाते थे।

- प्रतिदिन स्नान करना और चंदन और केसर जैसे सुगंधित उपचार का उपयोग करना आम था, और वे भोजन से पहले अपने हाथ धोते थे, यह सुनिश्चित करते हुए कि भोजन के टुकड़े और अवशेष फिर से परोसे न जाएं।

नालंदा विश्वविद्यालय

- विद्यार्थी भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों, जिनमें नालंदा विश्वविद्यालय भी शामिल है, में अध्ययन करने के लिए केवल चीन से ही नहीं, बल्कि मंगोलिया, कोरिया, जापान, जावा, तिब्बत, सीलोन और अन्य देशों से आते थे।

- नालंदा एक उच्च शिक्षा या स्नातकोत्तर अध्ययन का संस्थान था, जहाँ शिक्षा केवल धार्मिक विषयों तक सीमित नहीं थी और न ही किसी एक धर्म या संप्रदाय तक।

- यहाँ हिंदू और बौद्ध साहित्य की सभी शाखाओं के साथ-साथ तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, सांख्य दर्शन और रहस्य विज्ञान जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता था।

- विश्वविद्यालय परिसर में कई हॉल और बहु-स्तरीय भवन थे, जहाँ लगभग 8500 छात्र और 1500 शिक्षक रहते थे।

- छात्रों को मुफ्त शिक्षा, भोजन और निवास प्रदान किया जाता था।

- विश्वविद्यालय दिन में आठ घंटे संचालित होता था, जिसमें विभिन्न शिक्षकों द्वारा लगभग सौ व्याख्यान दिए जाते थे, जिनमें धर्मपाल (हुइन त्सांग के समय नालंदा के कुलपति), आर्य देव, चंद्रकीर्ति, चंद्रगामिन, गुणमती, प्रभामित्र, बुद्धकीर्ति, जिनामित्र, और सुमतिसेना शामिल थे।

- विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एक कठिन प्रवेश परीक्षा पास करना आवश्यक था, जिसमें केवल लगभग 20 प्रतिशत उम्मीदवार सफल होते थे।

- विश्वविद्यालय की एक बड़ी पुस्तकालय थी, जिसमें तीन भवन थे, जिन्हें 'रत्न-सागर', 'रत्नदधी' और 'रत्न रंजक' कहा जाता था।

- चीनी यात्री यिजिंग ने नोट किया कि 200 गांवों से मिलने वाले राजस्व ने विश्वविद्यालय का समर्थन किया (जबकि क्सुआनजांग के समय 100 गांव थे)।

- बारहवीं सदी के अंत में, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय की इमारतों में आग लगा दी, मूल्यवान पुस्तकालय को जला दिया, और भिक्षुओं, शिक्षकों, और छात्रों की हत्या कर दी, जो इस विश्वविख्यात विश्वविद्यालय के शानदार करियर का अंत था।

- अफगान सेना प्रमुख बख्तियार खिलजी ने नालंदा, विक्रमशिला, और ओडंतपुरी जैसी महान विश्वविद्यालयों को नष्ट करने की जिम्मेदारी ली।

हार्षा की व्यक्तित्व: अशोक और समुद्रगुप्त का मिश्रण

- हार्षा, जो युवा अवस्था में सत्ता में आया, अपनी बहुआयामी व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था। वह केवल एक सक्षम प्रशासक नहीं थे, बल्कि राजनीतिक रूप से भी कुशल थे। उदाहरण के लिए, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर के वल्लभी के शासक की वफादारी हासिल की। व्यक्तिगत हानियों के बावजूद, जैसे कि उसके भाई राज्यवर्धन की शशांक के हाथों मृत्यु, हार्षा ने तुरंत शशांक का सामना नहीं किया, अपने ही स्थिति की नाजुकता को समझते हुए।

- इतिहासकार डॉ. आर. के. मुखर्जी ने उल्लेख किया है कि हार्षा ने अशोक की भक्ति को समुद्रगुप्त के साहस के साथ मिलाया। दोनों शासकों ने उत्तरी भारत में अपने नियंत्रण का विस्तार किया और दूरदराज के शासकों पर प्रभुत्व स्थापित किया, उन्हें वसाल बना दिया।

हार्षा और अशोक की भक्ति:

- अशोक की तरह, हार्षा को शांतिपूर्ण शासन के लिए जाना जाता था। हियुएन त्सांग ने उल्लेख किया कि हार्षा ने छह वर्षों के भीतर भारत के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त की और फिर अगले 30 वर्षों तक बिना किसी और सैन्य अभियान के शांति से शासन किया।

- अशोक की तरह, जिसने अपने शासन के प्रारंभ में ही सैन्य विजय में संलग्न होकर कलिंग युद्ध के बाद युद्ध को छोड़ दिया, हार्षा ने भी बौद्ध धर्म का संरक्षण किया और उसके सिद्धांतों को अपनाया।

- युआन चियांग ने रिकॉर्ड किया कि हार्षा ने भोजन के लिए पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया, जो अशोक के रॉक एडीक्ट I में प्रतिबंध के समान था।

- दोनों शासकों ने यात्रियों और गरीबों के लिए स्तूप और अस्पतालों का निर्माण किया। कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप और यात्रा करने वाले भिक्षुओं के लिए कई विहार बनाए, जबकि हार्षा ने राजमार्गों पर कई स्तूप और अस्पताल स्थापित किए।

- हार्षा और अशोक ने धार्मिक सभाओं का आयोजन किया, जिसमें हार्षा ने कन्नौज और प्रयाग में महत्वपूर्ण सम्मेलनों का आयोजन किया, और अशोक ने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद को प्रायोजित किया।

- बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने के बावजूद, दोनों शासक अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। उन्होंने अपने विषयों की भलाई को प्राथमिकता दी, अपने साम्राज्यों में यात्रा करते हुए उनकी भलाई सुनिश्चित की।

- कौटिल्य ने यह रेखांकित किया कि एक राजा की खुशी उसके विषयों की खुशी में होती है, यह सिद्धांत हार्षा और अशोक दोनों में स्पष्ट था। हार्षा ने कामरूप के भास्करवर्मन जैसे पड़ोसियों के साथ मित्रवत संबंध बनाए, जबकि अशोक ने दक्षिणी राज्यों के साथ संबंध विकसित किए।

- दोनों शासकों ने विदेशी शक्तियों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए, अशोक ने ग्रीक शासकों और श्रीलंका के लिए दूत भेजे, और हार्षा ने चीनी शासकों के लिए।

हार्षा और समुद्रगुप्त का साहस:

- हरषा, समुद्रगुप्त की तरह, अपने सैन्य विजय और विस्तारवादी नीतियों के लिए जाने जाते थे। दोनों शासकों ने कई युद्ध लड़े, आक्रामक नीतियों का पालन किया, और विशाल साम्राज्य स्थापित किए।

- हरषा ने समुद्रगुप्त की साम्राज्यवादी धरोहर को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और उत्तरी और दक्षिणी भारत को एकजुट करने का लक्ष्य रखा, हालांकि वह अंततः असफल रहे।

- इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त की विजय का विवरण देता है, जबकि बनभट्ट और युआन त्सांग हरषा की सफलताओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

- हालांकि, कुछ विद्वान हरषा और समुद्रगुप्त के बीच सीधी तुलना पर सवाल उठाते हैं।

- हरषा का सत्ता में आना थानेसर और कन्नौज में साम्राज्य निर्माण में एक लाभ प्रदान करता था, लेकिन वह समुद्रगुप्त जितना सफल विजेता नहीं थे।

- हरषा को ससंक और पुलकेसिन II के खिलाफ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जबकि समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में भी सैन्य सफलता हासिल की।

- हरषा की सफलताएँ अक्सर क्षणिक और व्यक्तिगत थीं, जो समुद्रगुप्त के साम्राज्य के दीर्घकालिक प्रभाव की कमी थी, जो 150 वर्षों तक चला।

- डॉ. आर. सी. मजूमदार जैसे विद्वानों ने हरषा को अशोक की धार्मिकता और समुद्रगुप्त के साहस का संयोजन माना है।

- हालांकि हरषा एक प्रबुद्ध सम्राट और अपने समय के महत्वपूर्ण शासक थे, वह भारत में राजनीतिक एकता का अंतिम प्रयास नहीं थे।

- उनकी मृत्यु के बाद, विभिन्न साम्राज्य उठे और गिरे, लेकिन उनके योगदान, विशेष रूप से थानेश्वर की स्थिति को ऊँचा उठाने और ज्ञान के प्रति उनके संरक्षण, उल्लेखनीय थे।

हरषा का शिक्षा और साहित्य का संरक्षण:

- हरषा के शासन के तहत, प्राचीन भारतीय शिक्षा और साहित्य का विकास हुआ। वह ज्ञान के बड़े संरक्षक थे, जिन्होंने विद्वानों का समर्थन करने के लिए अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च किया।

- हरषा स्वयं एक लेखक थे, जिन्हें उनके तीन संस्कृत नाटकों: "नागनंद," "रत्नावली," और "प्रियदर्शिका" के लिए जाना जाता है, जो उनके साहित्यिक प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं।

- उन्होंने बोधिसत्व जिमुतवाहन की कहानी भी कविता में रची, और कवि जयदेव ने उनकी कविता की प्रशंसा की।

- हरषा के दरबार में बनभट्ट जैसे प्रमुख विद्वान शामिल थे, जिन्होंने "कादंबरी" और "हरषा चरिता" की रचना की, साथ ही अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति जैसे मयूर, दिवाकर, जयसेना, और चीनी विद्वान हियुएन-त्सांग।

धार्मिक सहिष्णुता और चैरिटेबल कार्य:

हर्षा

क्या हर्षा अंतिम हिंदू सम्राट थे?

- हर्षा को अक्सर उत्तरी भारत के अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में माना जाता है, लेकिन वे न तो एक सख्त हिंदू अनुयायी थे और न ही सच्चे सम्राट, क्योंकि उन्होंने केवल उत्तरी भारत के एक हिस्से पर शासन किया और विभिन्न धर्मों का समर्थन किया।

हर्षा की मृत्यु के बाद:

- 647 ईस्वी में हर्षा की मृत्यु के बाद, उनका साम्राज्य जल्दी ही छोटे राज्यों में बिखर गया।

- 648 ईस्वी में, चीनी सम्राट ताइज़ोंग ने हर्षा के चीन के लिए भेजे गए राजदूत के जवाब में भारत में वांग शुआनसे को भेजा।

- हालांकि, भारत में पहुँचने पर वांग शुआनसे ने पाया कि हर्षा की मृत्यु हो चुकी है, और नए राजा, अरुणाश्व (हर्षा के मंत्री जिन्होंने सिंहासन हड़प लिया) ने वांग और उनके 30Mounted अधीनस्थों पर हमला किया।

- इससे वांग शुआनसे को तिब्बत भागना पड़ा और भारतीय राज्य पर हमला करने के लिए नेपाली और तिब्बती पैदल सेना की एक सेना बनानी पड़ी।

- इस अभियान में वांग की सफलता ने उन्हें "समापन अदालत के लिए महामास्टर" का खिताब दिलाया और चीन के लिए एक प्रसिद्ध बौद्ध अवशेष प्राप्त किया।

- चीनी ऐतिहासिक ग्रंथों में वांग की भूमिका को हर्षा साम्राज्य के अंत में बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है, और न तो बनाभट्ट की और न ही ह्युएन-त्सांग की रिपोर्टों में इस अवधि के बारे में विवरण प्रदान किया गया है।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|