गुप्त युग के दौरान क्षेत्रीय राज्यों: राजनीति और प्रशासन | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

राजनीति और प्रशासन

इस अवधि के दौरान, राजनीतिक परिदृश्य मुख्य रूप से निम्नलिखित राजवंशों द्वारा आकारित किया गया:

- गुप्त और पुष्यभूत उत्तर में।

- वाकाटक, कदंब और चलुक्य (बदामी) डेक्कन में।

- पल्लव दक्षिणी आंध्र और तमिलनाडु में।

देश में कई छोटे राज्य और प्रमुखता भी फैली हुई थीं। इस अवधि की राजनीति का अध्ययन करने के लिए प्रमुख स्रोतों में शामिल हैं:

- शिलालेख

- धर्मशास्त्र साहित्य

- बाण द्वारा हर्षचरित

- चीनी यात्रियों के खाते जैसे कि फा-हिएन और हियूएन त्सांग

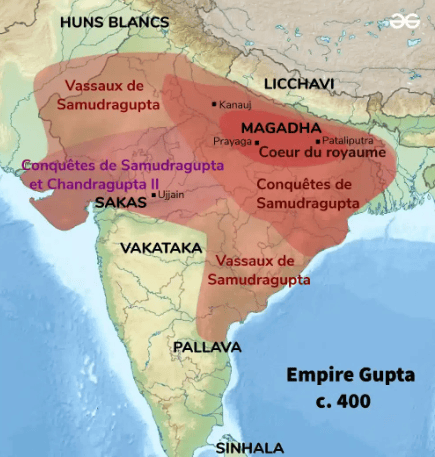

व्यापक रूप से, इस अवधि की राजनीति वंशानुगत राजतंत्रों द्वारा छोटे क्षेत्रों पर शासन करने की विशेषता थी, जिसमें कुछ समय-समय पर व्यापक संप्रभुता ग्रहण करते थे। उदाहरण के लिए, गुप्त (300 ई. से 500 ई.) और हर्ष (7वीं सदी के पहले हिस्से में) ने काफी बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण किया।

राजा

देश का अधिकांश हिस्सा राजाओं द्वारा शासित था, जबकि केवल कुछ दूरदराज के क्षेत्रों में गण (जनजातीय गणराज्य) शासन का पालन किया गया। समुद्रगुप्त की सैन्य अभियानों के बाद, अधिकांश जनजातीय गणराज्य राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो गए। जनजातीय प्रमुखता धीरे-धीरे राजतंत्रों में बदल गई।

उपाधियाँ और सिद्धांत:

- राजा परममहेश्वर, राजाधिराज और परमभट्टारक जैसी भव्य उपाधियाँ अपनाते थे, जो छोटे शासकों पर उनकी श्रेष्ठता को दर्शाती थीं।

- ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत ने महत्व प्राप्त किया, जिसमें राजाओं को पृथिवीवल्लभ ("पृथ्वी देवी के प्रिय") जैसे शीर्षक दिए गए।

- राजाओं को पाँचवे लोकपाल (एक cardinal दिशा के रक्षक) के रूप में माना जाता था, जिनमें कुबेर, वरुण, इंद्र, और यम शामिल थे।

यह ईश्वरीयता का विचार राजा को रक्षक और संरक्षक के रूप में जोड़ता था।

उत्तराधिकार और शासन:

- राजशाही वंशानुगत थी, आमतौर पर प्रथम जन्म के नियम का पालन करते हुए।

- हालांकि, ऐसे अवसर थे जहाँ nobles और सलाहकारों ने राजाओं का चुनाव किया, और उत्तराधिकार हमेशा सख्ती से नहीं निभाया गया।

- राजा सरकार का प्रमुख था, सभी प्रशासनिक गतिविधियों की देखरेख करता था, सर्वोच्च न्यायधीश के रूप में कार्य करता था, और अक्सर युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था।

- जबकि रानियाँ कभी-कभी शासन करती थीं, जैसे कि वाकाटक रानी प्रभवती और कश्मीर की रानी दिद्दा, वे सामान्यतः पीछे रहती थीं।

ब्यूरोक्रेसी

मौर्य काल की तुलना में, गुप्त काल के दौरान राजा को सलाह देने के लिए एक केंद्रीय मंत्रियों की परिषद, जिसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है, का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। हालांकि, कई उच्च अधिकारियों को कभी-कभी मंत्रिण के रूप में संदर्भित किया जाता था। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अन्य शीर्षकों में शामिल थे:

- संधिविग्रहीका: विदेश मामलों, युद्ध, और शांति के लिए मंत्री।

- महाबलाधिकृत और महादंडनायक: सेना में उच्च रैंकिंग पदों का संकेत देते हैं।

कभी-कभी, व्यक्तियों के पास कई पद होते थे। उदाहरण के लिए, हरिशेना, जिन्होंने समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ लेख को लिखा, वह एक संधिविग्रहीका और महादंडनायक दोनों थे।

गुप्त प्रशासन में, एक समूह को कुमारामात्य के रूप में जाना जाता था। अधिकांश उच्च अधिकारी संभवतः इस वर्ग से चुने गए थे, और कुमारामात्य विभिन्न भूमिकाओं में जैसे कि संधिविग्रहीका और महाबलाधिकृत के रूप में उल्लेखित हैं। कुछ अधिकारी सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे, जबकि अन्य राजकुमारों और प्रांतीय गर्वनरों की सेवा करते थे।

उपरिका एक भुक्ति (प्रशासनिक विभाजन) के लिए जिम्मेदार था। अयुक्तक, जैसे कि विशायपति, गाँव स्तर से ऊपर कार्य करते थे और भुक्ति और गाँव के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते थे।

शुरुआत में, अधिकारियों को नकद में भुगतान किया जाता था, लेकिन बाद में, उन्हें विशिष्ट क्षेत्रों से राजस्व सौंपा गया और उन्हें भोतिक या भोोगपति के रूप में जाना जाने लगा। यह हर्षचरित से स्पष्ट है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई थीं। समय के साथ, ये पद वंशानुगत हो गए, जिससे राजा की सत्ता कमजोर हो गई।

सेना

एक स्थायी सेना आंतरिक शांति बनाए रखने और बाहरी खतरों से रक्षा के लिए एक नियमित विशेषता बन गई। उच्च सैन्य अधिकारियों की इस सेना के लिए जिम्मेदारी थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण घुड़सवार सेना शामिल थी। कुछ समुद्री राज्य, जैसे कि दक्षिण में पल्लवों के पास, एक नौसेना भी थी। हालांकि, इस अवधि में रथ प्रमुख नहीं थे। शाही सेना को सर्णन्त के रूप में जाने जाने वाले जागीरदार प्रमुखों की मिलिशिया द्वारा पूरक किया गया।

प्रशासनिक विभाजन

देश को प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए विभिन्न विभाजनों में संगठित किया गया। सबसे उच्च प्रशासनिक इकाई को भुक्ति कहा जाता था, जिसे उपरिका द्वारा देखरेख की जाती थी। कभी-कभी, राजकुमार भी कुछ भुक्तियों के प्रभारी होते थे। भुक्ति के नीचे विशाया था, और सबसे निम्न इकाई गाँव थी। कुछ क्षेत्रों में, विशाया को राष्ट्र के रूप में भी संदर्भित किया जाता था।

पूर्वी भारत में, विशायाओं को गाँव के अलावा विथि में और विभाजित किया गया। विशाय स्तर पर, अधिकारियों या स्थानीय रूप से शक्तिशाली व्यक्तियों को विशायपति कहा जाता था, जो प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। प्रत्येक गाँव का प्रबंधन एक मुखिया और गाँव के बुजुर्गों द्वारा किया जाता था, जबकि शहरी बस्तियों या शहरों में विभिन्न शिल्प और व्यापारी संघ अपनी प्रशासनिक देखरेख करते थे।

समंता

इस अवधि में, अर्ध-स्वतंत्र स्थानीय नेताओं को समंता के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समुद्रगुप्त ने विभिन्न क्षेत्रों को जीतकर गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। साम्राज्य के बाहरी हिस्सों में कुछ शासकों को गुप्त राजा के अधीनस्थ सहयोगी बना दिया गया। ये शासक जागीरदार बन गए, जो राजा को समय-समय पर कर अदा करते थे।

कुछ मामलों में, उन्होंने अपनी बेटियों को शाही परिवार में विवाह करके अपनी निष्ठा को और मजबूत किया। इन अधीनस्थ शासकों को राजा के दरबार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर राजा को श्रद्धांजलि अर्पित करने की आवश्यकता थी। इसके बदले, राजा ने उन्हें अपने क्षेत्रों पर शासन करने का अधिकार मान्यता दी और उन्हें चार्टर प्रदान किए। जबकि ये जागीरदार या समंत अपने भूमि का प्रशासन करने के लिए जिम्मेदार थे, वे युद्ध के समय राजा की सेना में सैनिक भेजने के लिए भी बाध्य थे। गुप्त साम्राज्य के केंद्रीय हिस्सों का प्रबंधन राजा के अधिकारियों द्वारा किया गया, लेकिन समंतों के पास महत्वपूर्ण स्थानीय अधिकार थे।

विकेंद्रीकृत राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि पुरोहितों और अधिकारियों को उनके रखरखाव के लिए भूमि दी गई। इन मामलों में, राजा ने न केवल भूमि स्थानांतरित की, बल्कि कुछ प्रशासनिक अधिकार, जैसे कराधान और दंड भी छोड़ दिए। दी गई भूमि अक्सर राजा की सेना से मुक्त होती थी, जिससे लाभार्थी लगभग स्वतंत्र हो जाते थे और समंत बन जाते थे।

7वीं सदी ई. और उसके बाद, अधिकारियों ने महासमंत और पंचमहासब्द (पाँच महान ध्वनियों का विशेषाधिकार प्राप्त करने वाला) जैसी भव्य उपाधियाँ अपनानी शुरू कर दीं। ये उपाधियाँ उनकी स्वायत्तता और विकसित राजनीतिक संरचना का संकेत देती थीं।

कराधान

सरकार मुख्य रूप से कराधान के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करती थी, जिसमें भूमि कर जैसे भाग और भो मुख्य आय स्रोत थे। सदियों में, भूमि करों में काफी वृद्धि हुई। इसके विपरीत, व्यापारिक करों की प्रासंगिकता कम हो गई, जो इस अवधि में व्यापार और वाणिज्य में गिरावट के कारण था। स्थानीय लोगों को भी आने वाले अधिकारियों के ठहरने और भोजन के लिए व्यवस्था करनी होती थी।

अधिकारियों और पुरोहितों को दी गई भूमि के कारण सरकार को राजस्व का महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। कराधान प्रणाली राज्य की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थी।

न्यायिक प्रणाली

इस समय, न्यायिक प्रणाली पहले की अवधि की तुलना में अधिक उन्नत हो गई। कई कानून संहिताएं और ग्रंथ संकलित किए गए, जिनमें धर्मशास्त्र कानूनी मामलों पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करते थे। विभिन्न अदालतें, जैसे कि करण, अधिकारण, और धर्मासन, विभिन्न मामलों को संभालने के लिए स्थापित की गईं।

सिविल और आपराधिक मामलों में स्पष्ट अंतर था, और संपत्ति और उत्तराधिकार के संबंध में कानूनों को विस्तार से वर्णित किया गया। हालाँकि, न्याय समाज में varna वर्गीकरण से प्रभावित था, जिसमें उच्च वर्ना के अपराधियों को समान अपराध के लिए निम्न वर्ना के मुकाबले हल्की सजाएँ मिलती थीं। धर्मशास्त्र ने न्याय के प्रशासन में विभिन्न संघों और जातियों की स्थानीय परंपराओं और प्रथाओं के महत्व पर भी जोर दिया।

मौर्य काल की तुलना में, गुप्त काल के दौरान राजा को सलाह देने वाले केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जिसे मनत्रिपरिषद कहा जाता है, के स्पष्ट प्रमाण नहीं हैं। हालांकि, इस समय कई उच्च अधिकारी थे जिन्हें कभी-कभी मनत्रिन कहा जाता था। वरिष्ठ अधिकारियों के अन्य शीर्षक निम्नलिखित थे:

- इस काल के दौरान, अर्ध-स्वायत्त स्थानीय नेताओं को समन्त कहा जाता था, जिन्होंने राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार करते हुए विभिन्न क्षेत्रों को जीतकर और अधीन करके किया। इन क्षेत्रों के कुछ शासकों, जो साम्राज्य के परिधि पर स्थित थे, को गुप्त राजा के अधीनस्थ सहयोगी बनाया गया।

- ये अधीनस्थ शासक राजा के दरबार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उसे श्रद्धांजलि देने के लिए बाध्य थे। इसके बदले में, राजा ने उन्हें अपने क्षेत्रों का शासन करने का अधिकार मान्यता दी और उन्हें चार्टर प्रदान किए। जबकि ये फ्यूडेटरी या समन्त अपने क्षेत्रों का प्रशासन करने के जिम्मेदार थे, उन्हें युद्ध के समय राजा की सेना के लिए सैनिक भेजने की भी आवश्यकता थी।

- गुप्त साम्राज्य के केंद्रीय हिस्सों का प्रबंधन राजा के अधिकारियों द्वारा किया जाता था, लेकिन समन्तों के पास महत्वपूर्ण स्थानीय अधिकार थे।

- विकेंद्रित शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू था पुजारियों और अधिकारियों के लिए उनकी देखभाल के लिए भूमि का आवंटन। इन मामलों में, राजा ने न केवल भूमि स्थानांतरित की, बल्कि कुछ प्रशासनिक अधिकार, जैसे कि कराधान और दंड, भी छोड़ दिए।

- प्रदान की गई भूमियाँ अक्सर राजा की सेना से मुक्त होती थीं, जिससे प्राप्तकर्ता लगभग स्वतंत्र हो जाते थे और समन्त बन जाते थे।

- 7वीं सदी ईस्वी और उसके बाद, अधिकारियों ने महासमन्त जैसे भव्य शीर्षक अपनाने शुरू किए और पंचमहासब्द (पाँच महान ध्वनियों) के विशेषाधिकार को प्राप्त किया। ये शीर्षक उनकी स्वायत्तता और विकसित राजनीतिक संरचना को दर्शाते थे।

- इतिहासकारों का सुझाव है कि गुप्त काल ने भारत में एक फ्यूडल प्रकार की राजनीतिक संगठन के विकास का संकेत दिया, जो इन विशेषताओं द्वारा पहचानी जाती है।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|