हॉयसल: नीति और प्रशासन | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

अवलोकन

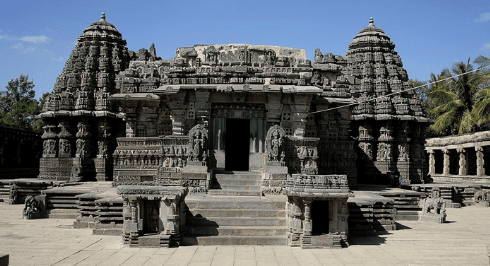

द्वारसमुद्रा के होयसालों को 11वीं से 14वीं सदी के बीच दक्षिण भारत में उभरने के लिए जाना जाता है, जिनकी उत्पत्ति कन्नड़ क्षेत्र में हुई थी। बेलूर प्रारंभ में उनके कार्यों का केंद्र था, जिसके बाद यह हलैबिदु में स्थानांतरित हो गया। होयसालों का उदय उस समय हुआ जब अन्य क्षेत्रीय शक्तियाँ, जैसे कि कalyani के पश्चिमी चालुक्य, चोल, पांड्य, काकातीय, कालचुरी और देवगिरी के यादव, भी महत्वपूर्ण थीं।

चोलों और पांड्यों के कमजोर होने से होयसालों के सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह राजवंश पश्चिमी गंगों से संबंधित था, जिनका शासक नृप कमा II था, जिसने मालनाड और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न chiefs को पराजित किया।

आधार और विस्तार:

विष्णुवर्धन को होयसाला राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जैसा कि ऐतिहासिक शिलालेखों में दर्शाया गया है। उन्होंने राज्य का काफी विस्तार किया, अनानाले, एलुमाले और बयाल-नाडु जैसे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। 1185 CE तक, राज्य की सीमाओं में कोंगु, कांची और अरब सागर के कुछ हिस्से शामिल थे।

नरसिंह I और नरसिंह II के तहत एकीकरण:

नरसिंह I, विष्णुवर्धन का उत्तराधिकारी, ने राज्य का और विस्तार किया, विक्रमेश्वरम और कोंगु जैसे क्षेत्रों को शामिल किया। उनका शासन होयसाला शक्ति का चरम था, जिसमें केरल क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव था।

नरसिंह II ने चोलों के साथ विवाह गठबंधनों के माध्यम से संबंधों को मजबूत किया, जिससे पांड्यों से खतरों का सामना करने में मदद मिली। इस अवधि के दौरान होयसाला राज्य अपने चरम पर पहुंच गया, और नरसिंह II ने अपने दामाद, राजराज चोल III को चेरा क्षेत्रों का भी उपहार दिया।

संकुचन और अंतिम वर्ष:

होयसालों का अंतिम शक्तिशाली राजा सोमवारा था, जिसे चोल वंश का रक्षक माना जाता था। 1229 CE तक, राज्य का काफी विस्तार हो चुका था, लेकिन बाद के वर्षों में संकुचन देखने को मिला, जिसमें नरसिंह III और बल्लाला III का शासन था।

बल्लाला III के तहत विघटन के अंतिम संकेत दिखाई दिए, जो 1310-1311 CE में अला उद्दीन की सेनाओं द्वारा विजय में परिणत हुए, जिससे क्षेत्र में होयसाला प्रभुत्व का अंत हुआ।

राजा और उसके अधिकारी:

राजा राज्य का प्रमुख था, जो "बुराई को रोकने और अच्छाई की रक्षा करने" के लिए न्याय बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। वह न्याय के मामलों में अंतिम प्राधिकरण और अपीलों के लिए अंतिम आश्रय था।

- होयसाला राज्य में:

- राजमाताओं के पास महत्वपूर्ण शक्ति थी, उनके अपने मंत्री और सैन्य अभियानों का नेतृत्व करने की क्षमता थी।

- अनामित रानियों के पास ऐसी शक्ति नहीं थी।

- युवराज, या सिंहासन का उत्तराधिकारी, दूसरे स्थान पर था और कभी-कभी गवर्नर के रूप में कार्य करता था, लेकिन दन्नायक/दंडनायकों से अधिक शक्तिशाली नहीं था। - मंडलेश्वर, जो कभी स्वतंत्र या चालुक्यों या राष्ट्रकूटों के अधीन फ्यूडल लॉर्ड थे, राजमाताओं के समान थे।

- मंडालिक छोटे शासक थे, और समंत सीमांत chiefs थे जिनके पास विरासती भूमियां थीं।

प्रशासन:

- दन्नायक/दंडनायक उच्चतम अधिकारी थे, जो सेना के जनरलों के रूप में कार्य करते थे और महत्वपूर्ण पदों पर होते थे।

- राजा कभी-कभी सहायता के लिए महा-प्राधान से परामर्श करता था।

- विशेष शीर्षकों जैसे सर्वाधिकार और परम-विस्वासी को distinguished व्यक्तियों को दिया जाता था।

- नायक पैदल और घुड़सवार सैनिकों की देखरेख करते थे, और निरीक्षक दन्नायकों की निगरानी करते थे।

- विकारिस को राजा द्वारा विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के लिए भेजा जाता था, जिसमें संधि-विग्रही, विदेशी मामलों के मंत्री होते थे जो अन्य राजाओं के साथ गठबंधनों और वार्ताओं के लिए जिम्मेदार थे।

- जनरलों ने अक्सर सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, जैसे सेनापति (कमांडर) या समस्त-सैनाधिपति (कमांडर-इन-चीफ), जो आमतौर पर ब्राह्मणा समुदाय से होते थे।

- युद्धों के बाद, कमांडरों को सम्मानित किया जाता था, जैसे बैज और मृत जनरलों के परिवारों का समर्थन करने के लिए कर-मुक्त अनुदान।

शिलालेख विभिन्न प्रशासनिक निकायों और गांवों का उल्लेख करते हैं:

- सभाएं (ब्राह्मणों की बैठक), गैर-ब्राह्मण गांव (उर्स), और कलुवाल्ली (गांव)।

- अधिकारियों जैसे नाद-हेग्गडे (शेरिफ) और नाद-प्रभु (उप-शेरिफ) ने नाद/नाडु प्रशासन का प्रबंधन किया।

- पट्टन व्यापारिक केंद्र थे, अक्सर नानादेसिस (जिले) और पट्टना-स्वामियों (मेयर) द्वारा देखरेख किए जाते थे।

- कुछ पट्टन, जैसे राजधनी-पट्टन, बड़े शहर थे।

- गलतियों के लिए सख्त दंड लगाए जाते थे, और सशस्त्र गार्डों ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की।

- अभियान के दौरान फसल के नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान किया जाता था।

भूमि राजस्व:

राज्य का राजस्व भूमि बिक्री से महत्वपूर्ण था। ऐतिहासिक रूप से, भूमि कर नकद या अन्य रूपों में चुकाए जाते थे। स्थायी भूमि राजस्व समझौता, जिसे "सिद्धाया" कहा जाता है, सामान्य उत्पादन का 1/6वां से 1/7वां तक था। भूमि मापने का तरीका क्षेत्र के अनुसार भिन्न होता था, जिसमें "कंबास" एक मानक के रूप में उपयोग किया जाता था। हालांकि, सामान्य लोगों पर लगाए गए करों की सूची व्यापक थी।

- विभिन्न करों में शामिल थे:

- युद्ध कर (विरा-सेसे)

- चारा और घोड़े के योगदान के लिए शुल्क (कुदुरेया-सेसे)

- शाही हाथियों की देखभाल (अनेया-सेसे)

- शिविर के लिए उपहार (कटका-सेसे)

- शाही अभियानों के लिए कर (नल्लवु-नल्लेट्टु)

- ताजपोशी के समय कर (पट्टा-बद्ध)

- पुत्र के जन्म के लिए कर (पुत्रोत्साह)। - एक और राजस्व स्रोत कानूनी उल्लंघनों के लिए लगाए गए जुर्माने के माध्यम से था।

- नाद सभा ने भी कर और जुर्माने लगाए, जैसे विवाह कर, ऊन कर, तेल-press कर, और रंगीन कर।

कृषि:

कृषि प्राथमिक आर्थिक गतिविधि थी, जिसमें जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि में लगा था। भूमि उर्वर थी और कई फसलें उगाने में सक्षम थी। इसके बावजूद, भूमि राजस्व प्रणाली जटिल और बोझिल थी, जिसमें किसानों पर कई कर लगाए जाते थे।

आवास पैटर्न:

इस अवधि के दौरान आवास पैटर्न कृषि अर्थव्यवस्था द्वारा प्रभावित हुए। गांव और कस्बे अक्सर उर्वर भूमि, जल स्रोतों और व्यापार मार्गों के निकट स्थापित किए जाते थे। भूमि और संसाधनों का वितरण स्थलों की स्थिति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।

भूमि अनुदान:

इस अवधि के दौरान भूमि अनुदान एक सामान्य प्रथा थी, जो अक्सर धार्मिक संस्थानों, ब्राह्मणों, या सैन्य अधिकारियों को दिए जाते थे। ये अनुदान कृषि विकास को बढ़ावा देने और राज्य के प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने के इरादे से दिए जाते थे।

कराधान:

इस अवधि के दौरान कराधान विविध और व्यापक था। इसमें केवल भूमि राजस्व ही नहीं बल्कि विभिन्न आर्थिक गतिविधियों पर लगाए गए अन्य कर भी शामिल थे। कराधान प्रणाली की जटिलता अक्सर किसानों के बीच विवाद और शिकायतों का कारण बनती थी।

राज्य की भूमिका:

राज्य ने कृषि उत्पादन, भूमि राजस्व संग्रहण, और कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रशासन कृषि अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन और किसानों की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था।

चुनौतियाँ:

कृषि समृद्धि के बावजूद, प्राकृतिक आपदाओं, आक्रमणों, और प्रशासनिक अक्षमताओं जैसी चुनौतियों ने कभी-कभी कृषि उत्पादन और राजस्व संग्रह को प्रभावित किया। इन चुनौतियों के बावजूद कृषि अर्थव्यवस्था की लचीलापन राज्य की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण थी।

व्यापार, व्यापारी, और राज्य:

राजस्व का स्रोत: व्यापार, वाणिज्य, और कृषि राज्य के लिए महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत थे। वस्तुओं पर कर आमतौर पर नकद में चुकाए जाते थे।

व्यापारियों पर निर्भरता: राज्य आवश्यक आपूर्ति जैसे कि हथियार, हाथी, और घोड़ों के लिए व्यापारियों पर बहुत निर्भर था। यह निर्भरता राज्य और व्यापारियों के बीच एक करीबी संबंध को बढ़ावा देती थी।

शीर्षक और मान्यता: समृद्ध व्यापारियों को कभी-कभी राजश्रेठिगल (शाही व्यापारी) जैसे शीर्षक दिए जाते थे और उन्हें नगरों के महत्वपूर्ण सदस्यों के रूप में माना जाता था, जिन्हें पुरा मूल स्तंभ कहा जाता था। उदाहरण के लिए, कर्नाटक के व्यापारी अय्यावोले अइनुरुवर का विभिन्न क्षेत्रों जैसे अंग, वंगा, कश्मीर, सिंगाला, और चक्रगोट्टा के साथ संबंध था।

प्रशासनिक भूमिकाएँ: व्यापारी नाडुस (उप-विभागों), कस्बों, और अन्य स्थानीयताओं में प्रशासनिक भूमिकाओं में भी शामिल थे। कुछ व्यापारी सैन्य अभियानों में भी भाग लेते थे। उदाहरण के लिए, नागरसेटी, जो 1145 CE में सिगे की लड़ाई में मारे गए, बल्लालु शिलालेख में उल्लेखित हैं।

आवास और प्रशासन: गुजरात, केरल, और आंध्र के क्षेत्रों से कई व्यापारी होयसाला क्षेत्र में बस गए और महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिकाएँ निभाईं। अय्यावोले के बांगल व्यापारी मारीसेटी, जो कुडलारू शिलालेख (1177-78 CE) में उल्लेखित हैं, होयसाला देश में आए और महाप्रभु या "महान अधिकारी" के रूप में जाने गए। उनके परपोते, पेरुमादिदेवा ने बल्लाला II के तहत महाप्रधान (महान मंत्री) और तंत्रपाल (विदेश मंत्री) जैसे शीर्षकों को धारण किया।

नकली मुद्रा और मंदिर दान: कुछ व्यापारी पट्टना स्वामी/पट्टना सेटी के पद तक पहुँच गए और मुद्रा बनाने के लिए जिम्मेदार थे। 1188 CE के एक दस्तावेज में कम्माता (नकली मुद्रा) चट्टिसेट्टी का उल्लेख है। इन व्यापारियों ने मंदिरों को महत्वपूर्ण दान भी दिए और उनके निर्माण और मरम्मत में योगदान दिया।

मंदिर निर्माण: 1117 CE के शिलालेख बताते हैं कि दो शाही व्यापारियों की माताओं ने एक जैन मंदिर का निर्माण किया। इसी प्रकार, ड्यंपुरा शिलालेख में उल्लेख है कि 1188 में, बम्मिसेट्टी के पुत्र वंकगवुडा ने स्वतंत्र रूप से बमेश्वर मंदिर का निर्माण किया।

सिंचाई में योगदान: व्यापारियों ने भूमि पुनः प्राप्ति, कुएँ खोदने, तालाब निर्माण और अन्य सिंचाई परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सकैया, पालागेसेट्टी का पुत्र, 1027 CE में अरपम्मा तालाब खोदता है और सिरिवूर में एक ढलान का निर्माण करता है।

बढ़ती भागीदारी: 12वीं और 13वीं शताब्दी में, व्यापारियों ने होयसाला राज्य में मंदिर निर्माण में 11वीं शताब्दी की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो उनकी बढ़ती भागीदारी और प्रभाव को दर्शाता है।

संस्कृति

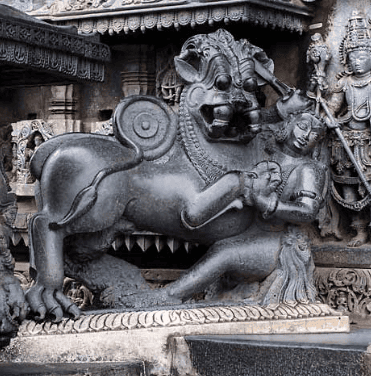

धर्म: 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जैन पश्चिमी गंगा राजवंश की चोलों द्वारा पराजय और 12वीं शताब्दी में वैष्णव हिंदू धर्म और वीरशैव धर्म के बढ़ते अनुयायियों ने जैन धर्म में गिरावट को दर्शाया। होयसाला क्षेत्र में जैन पूजा के प्रमुख स्थल श्रवणबेलगोला और कंबादहल्ली हैं।

दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म 8वीं शताब्दी में आदि शंकर की अद्वैत दर्शन के उदय के साथ घटने लगा। होयसाला काल में, डंबल और बल्लिगवी मुख्य रूप से बौद्ध पूजा के केंद्र थे।

विष्णुवर्धन की रानी शंतला देवी एक जैन थीं, लेकिन उन्होंने बेलूर में हिंदू कप्पे चेनिगराया मंदिर का निर्माण कराया, जो सभी धर्मों के प्रति शाही परिवार की सहिष्णुता को दर्शाता है।

होयसाला शासन के दौरान, वर्तमान कर्नाटक में महत्वपूर्ण धार्मिक विकास हुए, जो दार्शनिक बसवन्ना, माध्वाचार्य, और रामानुजाचार्य से प्रेरित थे।

हालांकि वीरशैव विश्वास की उत्पत्ति पर बहस है, इसे आमतौर पर 12वीं शताब्दी में बसवन्ना से जोड़ा जाता है। कुछ का तर्क है कि पांच पूर्ववर्ती संत—रेनुका, दारुका, एकोरामा, पंडितराध्या, और विश्वराध्या—ने वीरशैव धर्म की स्थापना की, जो भगवान शिव की भक्ति पर जोर देता है।

बसवन्ना और अन्य वीरशैव संतों ने जाति-रहित विश्वास का समर्थन किया। उनके वचन में, उन्होंने सरल कन्नड़ में जनसामान्य से अपील की, यह बताते हुए कि "कार्य पूजा है" (कायकवे कैलासा)।

माध्वाचार्य ने शंकराचार्य की शिक्षाओं को चुनौती दी, वास्तविकता को भ्रांति पर जोर देते हुए। उन्होंने भगवान विष्णु के गुणों पर जोर दिया और द्वैत दर्शन (द्वैतवाद) को बढ़ावा दिया, जिसमें परमात्मा (सर्वोच्च प्राणी) और जीवन के निर्भर सिद्धांत के बीच अंतर है। उनके दर्शन ने गति पकड़ी, जिससे उडुपी में आठ मठों (मठ) की स्थापना हुई।

रामानुजाचार्य, श्रीरंगम में वैष्णव मठ के प्रमुख, भक्ति मार्ग का उपदेश देते थे और श्रीभाष्य की रचना की, जिसमें आदि शंकर की अद्वैत दर्शन की आलोचना की।

इन धार्मिक विकासों ने दक्षिण भारत में संस्कृति, साहित्य, कविता, और वास्तुकला पर गहरा प्रभाव डाला। विद्वानों ने इन दार्शिनकों के उपदेशों के आधार पर महत्वपूर्ण साहित्यिक और काव्य कार्य लिखे।

विजयनगर साम्राज्य की सालुवा, तुलुवा, और अरविदु राजवंशों ने वैष्णव धर्म को अपनाया। विजयनगर के विठलापुर क्षेत्र में रामानुजाचार्य की छवि वाला एक वैष्णव मंदिर स्थित है।

बाद के मैसूर राज्य में विद्वानों ने रामानुजाचार्य की शिक्षाओं का समर्थन करने वाले वैष्णव कृतियों का उत्पादन किया। राजा विष्णुवर्धन ने जैन धर्म से वैष्णव धर्म में परिवर्तन के बाद कई मंदिरों का निर्माण किया। माध्वाचार्य के अनुयायी संत जैसे जयतीर्थ, व्यासतीर्थ, श्रीपादराया, वादिराजतीर्थ, और भक्त (दासा) जैसे कर्नाटक के विजया दासा और गोपालदासा ने उनकी शिक्षाओं का व्यापक रूप से प्रचार किया।

माध्वाचार्य की शिक्षाओं ने बाद के दार्शनिकों जैसे गुजरात के वल्लभाचार्य और बंगाल के चैतन्य को प्रभावित किया। 17वीं और 18वीं शताब्दी में भक्ति का एक नया प्रवाह उनकी शिक्षाओं से प्रेरित था।

समाज:होयसाला काल में समाज ने समय के धार्मिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक विकासों को दर्शाया।

समाज में बढ़तीSophistication के साथ महिलाओं की स्थिति भिन्न थी। कुछ शाही महिलाएँ प्रशासनिक मामलों में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं, जैसे कि रानी उमादेवी का हलैबिदु के प्रशासन में भागीदारी का विवरण, जब वीर बल्लाला II उत्तरी क्षेत्रों में अपने सैन्य अभियानों के दौरान अनुपस्थित थे। उन्होंने भी साम

एक और राजस्व का स्रोत कानूनी उल्लंघनों के लिए लगाए गए जुर्माने थे। नाद सभाओं ने भी कर और जुर्माने लगाए, जैसे कि मदुवे कर, लूम कर, तेल-प्रेस कर, और रंगरेज कर।

कृषि

- कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधि थी, जिसमें जनसंख्या का अधिकांश भाग खेती में संलग्न था।

- भूमि उपजाऊ थी और कई फसलों का उत्पादन करने में सक्षम थी।

- इसके बावजूद, भूमि राजस्व प्रणाली जटिल और बोझिल थी, जिसमें किसानों पर कई कर लगाए गए थे।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|