चोल: कला और वास्तुकला | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

अवलोकन

पल्लवों के बाद, चोल वंश ने दक्षिण भारत में प्रमुख शक्ति के रूप में उभरते हुए अन्य राजाओं को पीछे छोड़ दिया। चोल वंश की राजधानी थंजावुर थी। चोलों ने बंगाल, श्रीलंका, जावा और सुमात्रा जैसे स्थानों तक अपने प्रभाव का विस्तार किया, और इंडोनेशिया तक व्यापार संबंध स्थापित किए। इस अवधि के दौरान उनके सैन्य और आर्थिक बल का प्रमाण उनके भव्य वास्तुकला की उपलब्धियों में देखा जा सकता है, विशेष रूप से थंजावुर, गंगाइकोंडचोलपुरम, दारासुरम और त्रिभुवनम में। चोलों ने 200 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें पल्लव वास्तुकला परंपरा को कुछ संशोधनों के साथ जारी रखा गया। प्रारंभ में, चोल राजाओं ने ईंट के मंदिरों का निर्माण किया, बाद में पत्थर के मंदिरों की ओर बढ़े।

प्रारंभिक चोल वास्तुकला

- पहले चोल शासक, विजयालया चोल, ने नर्त्तामलाई में एक पत्थर का मंदिर बनाया, जिसे प्रारंभिक चोल मंदिर वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक माना जाता है।

- आदित्य-I, एक अन्य महत्वपूर्ण चोल शासक, ने कन्नानुर में बालसुब्रमणिया मंदिर और थिरुक्कतालाई मंदिर का निर्माण किया।

- कुम्बकोनम में नागेश्वरार मंदिर अपनी जटिल शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है।

बाद की चोल वास्तुकला

- राजा परांतक I ने श्रीनिवासनल्लुर (त्रिची जिला) में कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण किया, और कोदुम्बलूर में मुवर्कोइल बाद की चोल वास्तुकला और शिल्प के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक हैं।

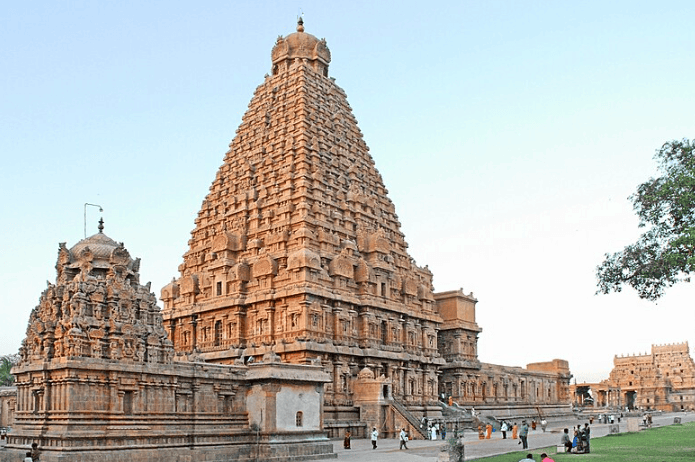

- चोल काल के कई मंदिरों में, बृहदीश्वर मंदिर थंजावुर में, जिसे बिग टेम्पल भी कहा जाता है, दक्षिण भारतीय वास्तुकला में एक स्मारकीय स्थल है। यह राजराज I द्वारा निर्मित है, और यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा और सबसे ऊँचा मंदिर है।

- राजेंद्र चोल ने गंगाइकोंड चोलपुरम में एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किया, जो चोल कला और वास्तुकला की विरासत को आगे बढ़ाता है।

- राजा कुलोथुंगा I ने कुम्बकोनम में सूर्य देव के लिए एक मंदिर बनाया, जो दक्षिण भारतीय वास्तुकला में अपनी तरह का पहला है।

- राजराज II ने दारासुरम में एरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किया।

ये मंदिर 8वीं से 12वीं शताब्दी CE की वास्तुकला की शैली को दर्शाते हैं, जिसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशियाई साम्राज्यों जैसे श्री विजया (सुमात्रा) और चावकम (जावा) की मंदिर वास्तुकला पर भी प्रभाव डाला। राजराज I ने श्रीलंका के पोलानुरुवा में एक शिव मंदिर भी बनाया, जो चोल वास्तुकला की शैली को दर्शाता है।

चोल वास्तुकला की विशेषताएँ

- चोल मंदिरों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: प्रारंभिक मंदिर और बाद के मंदिर। प्रारंभिक मंदिरों में पल्लव वास्तुकला का प्रभाव दिखता है, जबकि बाद के मंदिरों में चालुक्य वास्तुकला का प्रभाव होता है।

- नागरा मंदिरों के विपरीत, चोल मंदिरों को ऊँची बाउंडरी दीवारों से घेर रखा था।

- प्रारंभ में, मंदिर छोटे आकार के थे, लेकिन बाद में बड़े और प्रभावशाली हो गए, जिनमें विमान या गोपुरा परिदृश्य में प्रमुखता से होते थे।

- प्रारंभिक चरणों में, गोपुरम अधिक प्रमुख था, लेकिन समय के साथ, विमाना मुख्य बिंदु बन गया।

- गुम्बद, जिसे विमाना कहा जाता है, एक सीढ़ीदार पिरामिड के रूप में होता है। पल्लव का प्रभाव गुम्बद/विमाना में देखा जाता है, जो रथों के समान है, जिसमें एक अष्टकोणीय शिखर तत्व होता है।

- चोल मंदिरों के गर्भगृह गोल या वर्गाकार हो सकते हैं, और आंतरिक गर्भगृह की दीवारें बारीकी से सजाई गई हैं।

- गर्भगृह के ऊपर, विशेष विमानों का निर्माण किया गया है, जिनमें गुंबद के आकार के शिखर और कलश होते हैं, जो गोपुराम के शीर्ष पर भी पाए जाते हैं।

- चोल मंदिर अक्सर पंचायतन शैली का पालन करते हैं, लेकिन सहायक मंदिरों में विमाना नहीं होता है।

- पल्लव वास्तुकला के विपरीत, स्तंभों के आधार से शेर के चित्र अनुपस्थित होते हैं, लेकिन कुडु सजावट होती है, जो पल्लव डिज़ाइन से कुछ भिन्न होती है।

- चोल मंदिरों की सामान्य संरचना में गर्भगृह (गर्भगृह), आंतराला (प्रवेश स्थान), और शभामंडप (सभा हॉल) शामिल होते हैं।

- कई मंदिरों में स्तंभित हॉल होते हैं, जैसे अर्थमंडप, महामंडप, और नंदी मंडप।

- चोल मंदिरों में अपने सीमाओं के भीतर जलाशय भी शामिल होते हैं।

- निर्माण में प्रयुक्त मुख्य सामग्री ग्नाइस और ग्रेनाइट के ब्लॉक हैं।

- प्रारंभिक चोल मंदिरों के उदाहरणों में विजयालय मंदिर शामिल हैं, जबकि बाद की चोल वास्तुकला का उदाहरण बृहदीश्वर मंदिर थंजावुर और गंगाइकोंड चोलपुरम में बृहदीश्वर मंदिर है।

- चोल वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषता कलात्मक परंपरा की शुद्धता है, जिसमें मूर्तियों और लेखनों को मंदिर की दीवारों में बारीकी से उकेरा गया है।

विजयालय मंदिर:

- यह मंदिर विजयालय चोलेश्वर द्वारा, जो चोल वंश के संस्थापक थे, 9वीं शताब्दी CE में निर्मित हुआ।

- यह नर्त्तामलाई, पुडुक्कोट्टई जिले में स्थित है, जो त्रिची से 25 किमी दूर एक छोटे पहाड़ी क्षेत्र में है।

- पश्चिम की ओर मुख किए हुए मंदिर में एक वर्गाकार आँगन है और यह भगवान शिव को समर्पित है।

- इसके निर्माण में चार स्तर हैं, जिसमें पहले तीन स्तर वर्गाकार हैं और शीर्ष स्तर गोलाकार है, जिससे इसका आकार पिरामिड जैसा होता है।

- इसके शीर्ष पर एक अंडाकार शिखर है जिसमें एक कलश जैसा फिनियल है।

- वर्गाकार गर्भगृह के सामने एक मंडप है, जिसमें एक सजाया गया प्रवेश द्वार है, जिसे दोनों ओर उकेरे गए द्वारपालों द्वारा flank किया गया है।

- मुख्य मंदिर के चारों ओर सात छोटे मंदिर हैं, सभी मुख्य मंदिर की ओर मुख किए हुए हैं।

- कर्निस भाग में कुडु सजावट है।

बृहदीश्वर मंदिर:

- चोल वास्तुकला का बाद का चरण उत्तम चोल के समय के आसपास शुरू होता है।

- इस अवधि का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण थंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है।

- मंदिर परिसर को राजा राजेश्वरम और पेरुवुडैयार के नाम से जाना जाता है, और इसे 'दक्षिण मेरु' माना जाता था, जो कैलाश में पवित्र 'उत्तर मेरु' पर्वत का समकक्ष है।

- भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक माने जाने वाले इस मंदिर को पूरी तरह से ग्रेनाइट के ब्लॉक्स से बनाया गया है, जो 100 किमी की दूरी में नहीं पाए जाते।

- विशाल ग्रेनाइट के ब्लॉक्स को एक अज्ञात स्थान से परिवहन किया गया था।

- यह मंदिर 1010 CE में राजराज I के तहत निर्मित हुआ, और यह किलेबंद दीवारों से घिरा हुआ है, जो संभवतः 16वीं शताब्दी में जोड़ी गई थीं।

- यहाँ तीन मुख्य प्रवेश द्वार हैं: केरलंतकम (30 मीटर ऊँचा गोपुरम, जो राजराज के चेरा राजा पर विजय का स्मारक है), रसारासन (मुख्य मंदिर की ओर जाने वाला), और तिरुअनुकम (उत्तर का प्रवेश द्वार बिना गोपुरम के)।

- बाद के काल में विभिन्न उप-श्राइन जोड़े गए। मंदिर योजना में गर्भगृह, अर्धमंडप, महामंडप, स्थापित महामंडप और वाद्य मंडप शामिल हैं।

- गर्भगृह, 28 मीटर वर्गाकार, एक असाधारण 8.7 मीटर ऊँची लिंगम को समाहित करता है।

- मुख्य शिखर, या श्रीविमाना, लगभग 66 मीटर ऊँचा है और इसमें 14 कहानियाँ हैं, जो niches और शैव cult की छवियों से सजाई गई हैं।

- एक गुंबद, जो 25 फीट वर्ग के एकल ग्रेनाइट ब्लॉक द्वारा समर्थित है, मंदिर के शीर्ष पर है, जिसमें दो नंदियों को कोनों पर सजाया गया है।

- मंदिर के सामने एक बड़ा नंदी मंडप है, जिसमें भारत में दूसरा सबसे बड़ा मोनोलिथिक नंदी है, जो आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर में विशाल बैल के बाद है।

- अर्धमंडप के चारों ओर घूमने वाली गलियारा चित्रित फ्रेस्को चित्रों से सजाई गई है, जो विभिन्न सांसारिक विषयों को दर्शाती हैं, जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में खोजी गईं।

- यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्मारक दुनिया में सबसे ऊँचे मंदिर के टॉवर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है।

- यह मंदिर छह भूकंपों का सामना कर चुका है।

एरावतेश्वर मंदिर:

- एरावतेश्वर मंदिर, एक हिंदू मंदिर जो द्रविड़ियन वास्तुकला को दर्शाता है, कुम्बकोनम, थंजावुर जिला, तमिलनाडु में स्थित है।

- यह मंदिर 12वीं शताब्दी CE में चोल सम्राट राजराज II द्वारा निर्मित हुआ, और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसे ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स कहा जाता है, जिसमें थंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर और गंगाइकोंड चोलिस्वरम मंदिर शामिल हैं।

- भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर हिंदू धर्म की वैष्णववाद और शक्ति परंपराओं को भी दर्शाता है और इसमें नयनमारों से संबंधित किंवदंतियाँ शामिल हैं, जो शैववाद भक्तिपंथ के संत हैं।

- मुख्य मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है, वर्गाकार योजना पर आधारित है लेकिन इसमें अन्य हिंदू देवी-देवताओं जैसे विष्णु, दुर्गा, सूर्य, हरिहर और अर्धनारीश्वर का चित्रण है।

- मंदिर सूर्योदय की ओर खुलता है, और इसके गर्भगृह और मंडप पूर्व-पश्चिम अक्ष पर संरेखित हैं।

- मुख्य गर्भगृह के अलावा, मंदिर परिसर में कई छोटे मंदिर, गोपुरा और अन्य स्मारक हैं, जिनमें से कुछ आंशिक रूप से खंडहर या बाद की शताब्दियों से पुनर्स्थापित किए गए हैं।

- यह मंदिर अपने कांस्य मूर्तियों, दीवार कला, नंदी चित्रण और टॉवर के आकार के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि यह थंजावुर और गंगाइकोंड चोलिस्वरम के बृहदीश्वर मंदिरों से छोटा है, लेकिन इसकी सजावटी शैली के लिए जाना जाता है।

- इसके आंतरिक गर्भगृह में एक शिव-लिंग है, जो भगवान का एक गैर-चित्रात्मक प्रतिनिधित्व है।

- मुख्य टॉवर, 24 मीटर ऊँचा, पूर्व के मंदिरों के टॉवरों की तुलना में छोटा है।

- सामने का स्तम्भित हॉल, या आग्रमंडप, एक घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो पल्लव वास्तुकला से प्रेरित है। इसके स्तंभों को महाकाव्य और पुराणों की कहानियों के चित्रण से सजाया गया है, जिसमें मनमथ की जलती हुई कहानी, पार्वती की तपस्या, शिव का विवाह, स्कंद/कुमार का जन्म, और शिव की असुरों से लड़ाई शामिल हैं।

- आग्रमंडप के बाहरी स्तंभों को गज-यालियों के चित्रण से सजाया गया है, और मंदिर में कई अन्य चित्रण भी हैं।

- मुख्य मंदिर के आधार को 63 नयनमारों (शिव संतों) से संबंधित कहानियों के पैनल के पत्थर की फ्रिज़ द्वारा पहचाना जाता है, साथ ही योग आसनों में महिलाओं और दैनिक जीवन के दृश्य भी हैं।

- मंदिर में एक प्रभावशाली अम्मान मंदिर भी शामिल है, जो देवी को समर्पित है, और परिधि दीवार में देवताओं के लिए कोशिकाओं के साथ स्तम्भित क्लॉइस्टर हैं।

- स्तम्भित क्लॉइस्टर की ओर जाने वाली सीढ़ी 'ऋषभ कुंजारम' पत्थर की मूर्ति के साथ सजी हुई है, जिसमें एक जुड़वां बैल और हाथी का चित्रण है।

मूर्ति कला

- चोल मंदिरों में पत्थर और धातु की मूर्तियों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ये चोल काल के सामाजिक धार्मिक विचारों को दर्शाती हैं।

- नटराज की मूर्ति न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि इसकी आध्यात्मिक अर्थ के लिए विश्व प्रसिद्ध है।

- वैष्णव मंदिरों में विष्णु की मूर्तियाँ होती हैं। वैष्णव मंदिरों में या आलवारों की मूर्तियों में मूर्तिकला के प्रतिनिधित्व में एक निश्चित प्रकार की आध्यात्मिक शांति होती है।

- शाही चोलों के मंदिरों को शानदार रूप से निर्मित मूर्तियों और फ्रेस्को से सजाया गया है।

- कला को सजाने के लिए मूर्तियों का उपयोग किया गया था, जो दीवारों, स्तंभों और छतों पर होती थीं। चोल कार्यों में मूर्तियों का मूल्य बहुत अधिक है।

- यथार्थवाद चोल काल की मूर्तिकला में प्रमुख था। रामायण, महाभारत, पुराणों और 63 नयनमारों के जीवन के दृश्य मंदिरों की दीवारों पर नरेटिव पैनल में उकेरे गए हैं।

चोल वास्तुकला का अंतिम चरण उत्तम चोल के समय के आसपास शुरू होता है। इस अवधि का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण तंजावुर (थंजावुर) में स्थित बृहदेश्वर मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर परिसर को राजा राजेश्वरम और परुवुदैयार के नाम से जाना जाता है, और इसे 'दक्षिण मेरु' माना जाता है, जो पवित्र 'उत्तर मेरु' पर्वत का समकक्ष है। इसे भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक माना जाता है, यह पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना पहला मंदिर है, जो 100 किमी के दायरे में पाए जाने वाले ग्रेनाइट ब्लॉकों से नहीं बनाया गया है। विशाल ग्रेनाइट के ब्लॉक एक अज्ञात स्थान से लाए गए थे।

यह मंदिर 1010 ईस्वी में राजा राजा I के तहत निर्मित हुआ था, और यह किलेबंद दीवारों से घिरा हुआ है, जो संभवतः 16वीं सदी में जोड़े गए थे। इसमें तीन मुख्य प्रवेश द्वार हैं: केरलंतकम (30 मीटर ऊँचा गोपुरम, जो राजा राजा की चेराकिंग पर विजय को समर्पित है), रसारसन (मुख्य गर्भगृह की ओर जाने वाला) और तिरुअन्नुकम (उत्तर का प्रवेश द्वार बिना गोपुरम के)। विभिन्न उप-मंदिर बाद की अवधियों में जोड़े गए थे। मंदिर की योजना में गर्भगृह, अर्धमंडप, महामंडप, स्थापनामहामंडप, और वाद्यमंडप शामिल हैं। गर्भगृह, जो 28 मीटर चौकोर है, में एक असाधारण 8.7 मीटर ऊँचा लिंगम स्थापित है। मुख्य शिखर, या श्रीविमाना, लगभग 66 मीटर ऊँचा है और इसमें 14 मंजिलें हैं, जो niches और शैव संप्रदाय की छवियों से सजी हुई हैं।

मंदिर के शीर्ष पर एक गुंबद है, जो 25 फीट चौकोर एकल ग्रेनाइट ब्लॉक द्वारा समर्थित है, जिसके कोनों पर दो नंदी स्थापित हैं। मंदिर के सामने एक बड़ा नंदी मंडप है, जिसमें भारत में सबसे बड़ा मोनोलिथिक नंदी है, जो आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर में विशाल बैल के बाद आता है। अर्धमंडप के चारों ओर का प्रदक्षिणा मंडप विभिन्न सांसारिक विषयों को दर्शाते हुए फ्रेस्को पेंटिंग्स से सजाया गया है, जो 20वीं सदी के प्रारंभ में खोजी गई थीं। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्मारक दुनिया के सबसे ऊँचे मंदिर के टावर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। इस मंदिर ने छह भूकंपों का सामना किया है।

- मंदिर परिसर को राजा राजेश्वरम और परुवुदैयार के नाम से जाना जाता है, और इसे 'दक्षिण मेरु' माना जाता है, जो पवित्र 'उत्तर मेरु' पर्वत का समकक्ष है।

चोल मंदिरों में पत्थर और धातु की मूर्तियों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ये चोल काल के सामाजिक धार्मिक विचारों को दर्शाती हैं। नटराज की मूर्ति न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि इसकी आध्यात्मिक अर्थ के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विष्णु की मूर्ति वैष्णव मंदिरों में स्थापित की जाती है। वैष्णव मंदिरों में विष्णु मूर्तियों की शिल्पात्मक प्रस्तुतियों में एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक शांति होती है। साम्राज्य चोल के मंदिरों को उत्कृष्ट, अच्छी तरह से निर्मित मूर्तियों और फ्रेस्को से ढका गया है। कलाकारों ने खोई हुई मोम तकनीक का उपयोग किया और भारतीय शिल्प शास्त्र का पालन किया। इस अवधि की मूर्तियों को चोल काल की सांस्कृतिक चरमोत्कर्ष के रूप में वर्णित किया जाता है और ये चोल कला के बेहतरीन नमूने हैं। चोलों ने दीवारों, खंभों और छतों को सजाने के लिए मूर्तियों का उपयोग किया। मूर्तियों का महत्व चोल कार्यों में बहुत महसूस किया जाता है। सजावटी मूर्तियाँ आज भी मौजूद हैं।

- चोल काल के मूर्तियों में यथार्थवाद प्रमुख था। रामायणम्, महाभारतम, पुराणों और 63 नयनमारों के जीवन के दृश्य मंदिरों की दीवारों पर वृत्तचित्र पैनलों में उकेरे गए हैं।

चित्रकला का कला विकसित हुई। आकृतियों को यथार्थवाद के साथ चित्रित किया गया। चोल चित्रकारों की दक्षता उनके चित्रों में देखी जाती है। बृहदेश्वर मंदिर में चित्रण अच्छे उदाहरण हैं। कैलासनाथर मंदिर, कांचीपुरम, विष्णु मंदिर, मलैयादिपट्टी में चोल चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। राजा राजा-I और राजेंद्र ने चोल काल में चित्रकला के विकास में अधिक योगदान दिया।

- चित्रकला का कला विकसित हुई। आकृतियों को यथार्थवाद के साथ चित्रित किया गया। चोल चित्रकारों की दक्षता उनके चित्रों में देखी जाती है। बृहदेश्वर मंदिर में चित्रण अच्छे उदाहरण हैं।

चोल काल के दौरान संगीत की कला विकसित हुई। संगीत में बाईस पन्नों का उपयोग किया गया। सात संगीत अक्षर सा, रि, ग, मा, पा, दा, नि का उपयोग किया गया। आलवार और नयनमार के भजन हर मंदिर में गाए जाते थे। नंबियंदर नंबि और नाथमुनी ने संगीत के विकास में बहुत योगदान दिया। संगीत पर पुस्तकें लिखी गईं। ब्रहादेश्वरार मंदिर में कई संगीतकारों को नियुक्त किया गया। ढोल, उडुक्कई, वीणा, बांसुरी प्रसिद्ध संगीत उपकरण थे। सगडक्कोट्टिगल ने संगीतकारों का एक समूह बनाया। संगीत को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दिए गए। संगीतकारों को राजाओं द्वारा सम्मानित किया गया। मंदिरों और मठों ने गायन और वाद्य संगीत में प्रशिक्षण प्रदान किया।

- चोल काल के दौरान संगीत की कला विकसित हुई। संगीत में बाईस पन्नों का उपयोग किया गया। सात संगीत अक्षर सा, रि, ग, मा, पा, दा, नि का उपयोग किया गया।

- आलवार और नयनमार के भजन हर मंदिर में गाए जाते थे। नंबियंदर नंबि और नाथमुनी ने संगीत के विकास में बहुत योगदान दिया। संगीत पर पुस्तकें लिखी गईं।

चोल राजाओं ने नृत्य कला को प्रोत्साहित किया। भरतनाट्यम और कत्थकली दो प्रकार के नृत्य थे जो चोल काल के दौरान किए जाते थे। भगवान शिव को करण नृत्य के विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया गया। नटराज मंदिर, चिदंबरम और सारंगपानी मंदिर, कुंभकोणम में भगवान नटराज के नृत्य मुद्राएँ हैं। राजा राजा I ने तंजावुर के बड़े मंदिर में 400 नृत्यांगनाओं को नियुक्त किया। इन नृत्यांगनाओं के समन्वय के लिए दो नृत्य निर्देशक थे। उत्सव के समय मंचों पर नृत्य नाटक भी प्रस्तुत किए जाते थे। चोल राजाओं ने नृत्य कला को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दिए।

- भगवान शिव को करण नृत्य के विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत किया गया। नटराज मंदिर, चिदंबरम और सारंगपानी मंदिर, कुंभकोणम में भगवान नटराज के नृत्य मुद्राएँ हैं। राजा राजा I ने तंजावुर के बड़े मंदिर में 400 नृत्यांगनाओं को नियुक्त किया। उत्सव के समय मंचों पर नृत्य नाटक भी प्रस्तुत किए जाते थे। चोल राजाओं ने नृत्य कला को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दिए।

चोलों ने नाटक की कला को बढ़ावा दिया। संगीत और नृत्य नाटक से संबंधित थे। नाटक प्रस्तुत करने के लिए कई प्रकार के थियेटर और मंच थे। राजा राजेश्वर नाटक और राजा राजविजयम उत्सव के समय प्रस्तुत किए जाने वाले नाटक थे। नाटक के अभिनेता चोल राजाओं से सम्मान प्राप्त करते थे। कूटू एक प्रकार का नाटक है। कूटू भी मौजूद थे। लेखन में आरियाकूटू, चक्की कूटू और शांति कूटू का उल्लेख है।

- नाटक प्रस्तुत करने के लिए कई प्रकार के थियेटर और मंच थे। राजा राजेश्वर नाटक और राजा राजविजयम उत्सव के समय प्रस्तुत किए जाने वाले नाटक थे।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|