हॉयसाला: कला और वास्तुकला | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

हॉयसल युग (1026 ई. – 1343 ई.)

मंदिर वास्तुकला: हॉयसल राजवंश, जो मंदिर वास्तुकला में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, दक्षिण कर्नाटका पर अपना शासन द्वारसमुद्र (आधुनिक हलेबिद) से करता था। यह अवधि चालुक्य के तहत स्थापित मंदिर वास्तुकला के पैटर्न की निरंतरता और परिपक्वता का प्रतीक है। कर्नाट ड्रविड़ परंपरा, जो 7वीं सदी में बादामी चालुक्यों के अंतर्गत विकसित हुई, 11वीं सदी में पश्चिमी चालुक्यों (कैल्याणी चालुक्य) के तहत अपने चरम पर पहुंच गई। 13वीं सदी के दौरान, चालुक्य शैली को हॉयसल शासन के तहत एक विशिष्ट शैली में परिष्कृत किया गया। इस अवधि के मंदिरों के अवशेष हलेबिद, बेलूर, और सोमनाथपुर में पाए जाते हैं।

हॉयसल मंदिरों की विशेषताएँ

- श्राइन: हॉयसल मंदिरों में आमतौर पर एक या अधिक श्राइन होते हैं, जो निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत होते हैं:

- एकाकुता: एक श्राइन।

- द्विकुता: दो श्राइन।

- त्रिकुता: तीन गर्भगृह (श्राइन)।

- गर्भ गृह: गर्भ गृह, या संक्तुम संक्टरम, एक घनाकार कक्ष है जिसमें एक पिथा (आधार) पर केंद्रीय रूप से रखा हुआ मूर्ति (संक्रांतिक आइकन) होता है।

- शिखर: शिखर, या सुपरसंरचना, गर्भ गृह के ऊपर उठता है, जो मंदिर के विमाना (या मूलप्रसाद) का हिस्सा बनता है। यह सामान्यतः बहुत ऊँचा नहीं होता और यह नागर और डेविडा शैलियों का मिश्रण या पिरामिडीय आकार में हो सकता है।

- अमालका: एक रिब्बड पत्थर का अमालका शिखर के शीर्ष पर रखा जाता है, आमतौर पर इसके फिनियल पर एक कलश (घड़ा) होता है।

- अंतराल: अंतराल, या वेस्टिब्यूल, गर्भ गृह और एक विस्तृत स्तंभित मंडप (पोरच) के बीच एक मध्यवर्ती स्थान के रूप में कार्य करता है, जो आमतौर पर पूर्व या उत्तर की ओर होता है।

- मंडप: हॉयसल मंदिरों में खुले (बाहरी मंडप) और बंद (आंतरिक मंडप) दोनों प्रकार के मंडप होते हैं। मंडपों की छतें अक्सर अत्यधिक अलंकृत होती हैं, जो पौराणिक आंकड़ों और पुष्प डिजाइनों से सजी होती हैं।

- स्तंभ: मंडपों की विशेषता गोल स्तंभों से होती है, जिनमें से प्रत्येक चार ब्रैकेट्स के साथ सजाए गए आंकड़ों से शीर्ष पर होता है।

- गोपुरम: मंदिरों में प्रत्येक दरवाजे के ऊपर बड़े गोपुरम (अलंकृत प्रवेश टावर) होते हैं।

- मामूली श्राइन: प्राकारम (मंदिर प्रांगण) के भीतर कई मामूली श्राइन और आउटबिल्डिंग्स अक्सर होती हैं।

- विमान: विमानों की योजना तारे के आकार की, अर्ध-तारे के आकार की, या समकोणीय हो सकती है। जबकि विमानों के आंतरिक भाग सामान्यतः साधारण होते हैं, बाहरी भाग अत्यधिक सजाए होते हैं। यहाँ एक अद्वितीय विशेषता है जो क्षैतिजता पर जोर देती है, जो लाइनों और मोल्डिंग्स में स्पष्ट होती है।

- स्तंभों का आधार और राजधानी: स्तंभों के आधार और राजधानियाँ सुंदर मोल्डिंग्स द्वारा विशिष्ट होती हैं।

- बैंडेड प्लिंथ: जटिल रूप से उकेरे गए बैंडेड प्लिंथ हॉयसल मंदिरों की एक विशेषता हैं, जो क्षैतिज पाठ्यक्रमों के साथ संकीर्ण recesses के साथ होते हैं।

- प्लेटफार्म या जगति: मंदिरों को अक्सर ऊँचे प्लेटफार्म या जगति पर बनाया जाता है, जो प्रदक्षिणापथ (परिक्रमा) के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे मंदिर के चारों ओर एक चौड़ी सपाट सतह बनती है।

सामग्री और उकेरे गए कार्य: मंदिर अपनी चिकनी क्लोराइट शिस्ट पर दीवारों और छतों पर किए गए बारीक, नाजुक, और विस्तृत उकेरे गए कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। साबुन के पत्थर का उपयोग, जो बारीक विवरण और स्पष्टता की अनुमति देता है, हॉयसल मंदिर वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह हरा या काला क्लोरिटिक शिस्ट, जिसे सफाई साबुन-पत्थर भी कहा जाता है, आसानी से खनन किया जा सकता था और इसे मूर्तियों में उकेरा जा सकता था। यह पत्थर धूप के संपर्क में आने पर बहुत कठोर हो जाता था। जबकि अधिकांश मंदिर इस पत्थर से निर्मित थे, कुछ, जैसे टोनूर के हॉयसल मंदिर, ग्रेनाइट से बने थे। तमिलनाडु क्षेत्र में, हॉयसल मंदिर अक्सर ग्रेनाइट से बनाए जाते थे, संभवतः स्थानीय शिल्प कौशल और ग्रेनाइट की उपलब्धता के कारण।

आइकनोग्राफी और मूर्तियाँ: हॉयसल मंदिरों की दीवारों को रामायण, महाभारत, और पुराणों के दृश्यों से समृद्ध रूप से सजाया गया है, जो क्रमबद्ध तरीके से चित्रित किए गए हैं। पौराणिक प्रदर्शनों के अलावा, दीवारों पर संगीतकारों, नर्तकियों, और जानवरों के पैनल भी सजाए गए हैं। सलभंजिक, एक पौराणिक महिला आकृति, हॉयसल मूर्तिकला की एक विशिष्ट विशेषता है, जो अक्सर पेड़ों या शाखाओं के पास देखी जाती है। ये आकृतियाँ, जो कभी-कभी संगीत और नृत्य जैसी कलात्मक गतिविधियों में संलग्न होती हैं, स्तंभों के शीर्ष पर ब्रैकेट्स में रखी जाती हैं। जलंध्र, या छिद्रित पत्थर के मॉनिटर्स, एक और उल्लेखनीय विशेषता हैं, जो मंदिर के आंतरिक भाग में प्रकाश और हवा की अनुमति देते हैं। ये खिड़कियाँ अक्सर सजावटी और मूर्तिकला होती हैं। कुछ हॉयसल मंदिरों में प्रचलित शक्ति परंपरा से प्रभावित एरोटिक मूर्तियाँ भी पाई जाती हैं।

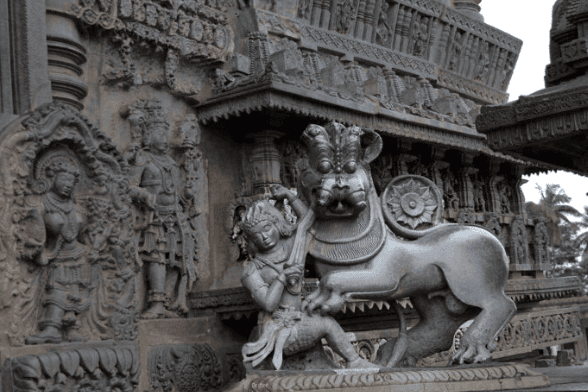

हॉयसलेश्वर मंदिर: 12वीं सदी का हॉयसलेश्वर मंदिर हलेबिद में सबसे प्रभावशाली श्राइन के रूप में खड़ा है। इसे मुख्य रूप से समृद्ध स्थानीय व्यापारियों और रईसों के संरक्षण में बनाया गया था। मंदिर में दो अलग-अलग श्राइन (द्विकुता) हैं, जो एक क्रूस रूपी योजना पर आधारित हैं, जो तारे के आकार के प्लिंथ्स पर स्थित हैं। श्राइन लगभग समान होते हैं, जो एक कवर किए गए मार्ग द्वारा जुड़े होते हैं। यह ग्रे साबुन के पत्थर से निर्मित है, जो जटिल उकेरे जाने के लिए आदर्श है, प्रत्येक श्राइन में तीन पक्षों पर प्रक्षिप्तियों के साथ एक तारे के आकार का विमाना है। आंतरिक भुजाएँ दोनों श्राइन को जोड़ती हैं, और प्रत्येक तरफ चार प्रवेश द्वार होते हैं जिनमें छोटे विमान होते हैं। नंदी (बैल) और सूर्य (सूर्य) के लिएAdjacent श्राइन भी परिसर का हिस्सा हैं। दोनों श्राइन के सामने एक नंदी मंडप है, जिसमें नंदी बैल की जटिल रूप से उकेरी गई मूर्तियाँ हैं। हालांकि दोनों मंदिरों के शिखर गायब हैं, मंडप की छतें और स्तंभ जटिल रूप से उकेरे हुए हैं। आधार पर चलती लंबाई की उकेरी गई फ्रिज़ हैं जो बाघ, हाथी, घोड़े, पक्षियों, और आकाशीय प्राणियों को दर्शाती हैं। छतें, आंतरिक, और बाहरी दीवारें सुंदर मूर्तियों से सजी होती हैं। मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत, और भागवत पुराण की कहानियों का चित्रण किया गया है।

बेलूर में चन्ना केशव मंदिर: बेलूर का केशव मंदिर एक बड़े प्रांगण के भीतर श्राइन का एक जटिल है। यह एक एकाकुता मंदिर है, जिसमें एक मुख्य श्राइन है। मुख्य श्राइन को 12वीं सदी की शुरुआत में होयसला राजवंश के विष्णुवर्धन द्वारा तालकद में चोलों पर विजय की स्मृति में बनाया गया था। चन्ना केशव को समर्पित, मंदिर में गर्भ गृह में 2 मीटर ऊँची चन्ना केशव की मूर्ति है। यह एक कवर किए गए मार्ग और एक परिसर के साथ स्थित है जिसमें गोपुरा प्रवेश है, और मंदिर एक विशाल प्रांगण में खड़ा है। बाद में, प्रांगण के भीतर मुख्य मंदिर के चारों ओर छोटे मंदिरों का निर्माण किया गया। पूरा परिसर एक चौड़े, ऊँचे तारे के आकार की छत पर स्थित है, जो प्रदक्षिणा के लिए अनुमति देता है। तारे के आकार का आधार विभिन्न मुद्राओं में हाथियों से सजाया गया है। स्तंभित मंडप क्रूस रूपी योजना में है, जो उसी आकार के प्लिंथ पर स्थित है, और इसका पूर्व-पश्चिम अभिविन्यास है जो जगति पर सेट है। बाहरी और आंतरिक दीवारों, स्तंभों, स्क्रीन, और ब्रैकेट आकृतियों पर जटिल उकेरे गए कार्य अपने निपुणता के लिए प्रसिद्ध हैं। विमाना का बेस रामायण, महाभारत, और भागवत पुराण की कथात्मक फ्रिज़ों के साथ बारीकी से उकेरा गया है। दीवारों पर लघु श्राइन, जीवंत महिला आकृतियों, और जानवरों की मूर्तियाँ हैं। मुख्य प्रवेश द्वार प्रांगण से सीढ़ियों के रास्ते होते हैं, जो दो छोटे विमानों द्वारा घेरे होते हैं। आंतरिक छत और स्तंभों पर सुंदरता से उकेरे गए हैं। मुख्य विमाना पर सुपरसंरचना गायब है, और श्राइन का शिखर अब अस्तित्व में नहीं है।

सोमनाथपुर में केशव मंदिर: 13वीं सदी का केशव मंदिर सोमनाथपुर में हॉयसल मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला का चरम उदाहरण है। इसकी योजना पहले के मंदिरों की तुलना में अधिक जटिल है, जिसमें तीन तरफ तारे के आकार के प्रक्षिप्तियों के साथ त्रिश्राइन है। प्लिंथ का आकार श्राइन की आकृति का जटिल अनुसरण करता है। शिखर की ऊँचाई मध्यम है, जो नागर और डेविडा मंदिर टावरों के बीच शैलियों में स्थित है। दीवारें और छतें अन्य हॉयसल मंदिरों के समान हैं, जिनमें एरोटिक विषयों का समावेश है। श्राइन में रखी गई तीन छवियाँ केशव (मुख्य छवि), कृष्ण वेनुगोपाला (बांसुरी बजाते हुए), और जनार्दन विष्णु हैं।

हलेबिद का केदारेश्वर मंदिर: यह शिववादी त्रिकुता (तीन श्राइन वाला मंदिर) हॉयसलेश्वर के निकट स्थित है और इसे राजा वीर बल्लाल II और रानी केतला देवी के संरक्षण में बनाया गया था। तारे के आकार की योजना के साथ डिजाइन किए गए, केंद्रीय श्राइन को पार्श्व में स्थित श्राइन से सामान्य मंडप के माध्यम से जोड़ा गया है। मूर्तिकला विवरणों में भैरव, विष्णु के रूप में भारद्वाज, और कालियादमन जैसी सुंदर रूप से निष्पादित आकृतियाँ शामिल हैं।

कल्याणी टैंक, हुलीकेरे: यह हलेबिद के उपनगर में वर्तमान हुलीकेरे में स्थित, यह शानदार सजाए गए टैंक एक शिव मंदिर के लिए समर्पित था, जो सम्राट नरसिंह I (1152 ई. – 1173 ई.) के शासन के दौरान बनाया गया था। विडंबना यह है कि मंदिर का कोई निशान नहीं बचा है, लेकिन टैंक अभी भी जीवित है। यह सीढ़ीदार तालाब 27 लघु श्राइन से सजा है, जिनमें से कुछ में ऊपर की ओर सुपरसंरचना भी होती है।

बस्तिहल्ली में जैन मंदिर: केदारेश्वर के दक्षिण में बस्तिहल्ली में स्थित, यह तीन जैन मंदिरों का समूह जैन तिर्थंकरों आदिनाथ, पार्श्वनाथ, और शांति नाथ को समर्पित है। प्रत्येक मंदिर में उनके गर्भ गृह में संबंधित तिर्थंकर की मूर्ति है। पार्श्वनाथ बस्ती का निर्माण 1133 ई. में राजा विष्णुवर्धन द्वारा उनके पुत्र नरसिंह I के जन्म की खुशी में किया गया था। ये संरचनाएँ उत्तर-दक्षिण धुरी के साथ संरेखित हैं और ये हॉयसल वास्तुकला के सामान्य पैटर्न का पालन करती हैं। इनमें से, आदिनाथ बस्ती, जो 12वीं सदी के अंत में बनाई गई थी, सबसे छोटी है और इसके वेस्टिब्यूल में सरस्वती की खूबसूरती से सजाई गई मूर्ति है।

मूर्तिकला: हॉयसल कलाकार अपने जटिल मूर्तिकला विवरणों के लिए प्रसिद्ध हैं, चाहे वह हिंदू महाकाव्यों के दृश्यों, पौराणिक प्राणियों जैसे याली, देवताओं, कृतिकमुखा (गार्गॉयल्स), एरोटिक विषयों, या दैनिक जीवन का चित्रण हो। उन्होंने मुख्य रूप से नरम साबुन के पत्थर के साथ काम किया, जो उकेरने की सटीकता के उच्च स्तर की अनुमति देता था। हर विवरण, नाखूनों से लेकर पैर की उंगलियों तक, सावधानीपूर्वक शिल्पित किया गया था। कृतिकमुखा अक्सर विभिन्न मंदिरों में विमाना के टावरों को सजाते हैं, और कुछ कलाकारों ने तो उन मूर्तियों पर अपने हस्ताक्षर भी छोड़े। स्थम्भ बुटालिकास, या स्तंभ छवियाँ, चालुक्य तत्वों के साथ चोल कला के संकेत दिखाती हैं। हॉयसल के लिए काम करने वाले कुछ कलाकार चोल क्षेत्र से उत्पन्न हो सकते हैं, जो साम्राज्य के दक्षिण भारत के तमिल भाषी क्षेत्रों में विस्तार को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, चन्नकेशव मंदिर के मंडप (बंद हॉल) में एक स्तंभ पर मोहिनी की छवि चोल कलात्मक प्रभाव का उदाहरण है। दीवार पैनल आमतौर पर दैनिक जीवन के दृश्यों को चित्रित करते हैं, जैसे घोड़ों को नियंत्रित करना, काठी के प्रकार, नर्तक, संगीतकार, और बाघों तथा हाथियों जैसी जानवरों की पंक्तियाँ। हॉयसलेश्वर मंदिर हलेबिद में मंदिर कला में रामायण और महाभारत महाकाव्यों के विस्तृत चित्रण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। जब एरोटिक विषयों की बात आती है, तो हॉयसल कलाकारों ने इस विषय को विवेक से संभाला। इन विषयों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के बजाय, उन्होंने इन्हें recesses और niches में उकेरा, अक्सर लघु आकारों में, जिससे वे कम प्रकट होते हैं। ये एरोटिक प्रदर्शनों को शक्ति प्रथाओं से जोड़ा जाता है। मंदिर के दरवाजों पर भारी उकेरे गए आभूषण होते हैं जिन्हें मकरतोरणा कहा जाता है, जो काल्पनिक जीवों को दर्शाते हैं, और मूर्तिकला की सलभंजिक कन्याएँ दोनों तरफ होती हैं। इन मूर्तियों के अलावा, हिंदू महाकाव्यों की पूरी श्रंखलाएँ, विशेष रूप से रामायण और महाभारत, मुख्य प्रवेश द्वार से शुरू होकर घड़ी की दिशा में उकेरी जाती हैं।

सामान्य पौराणिक चित्रणों में शामिल हैं:

- अर्जुन, महाकाव्य नायक, एक मछली को तीर मारते हुए।

- गणेश, हाथी-मुख वाले देवता।

- सूर्य, सूर्य देवता।

- इंद्र, मौसम और युद्ध के देवता।

- ब्रह्मा, सरस्वती के साथ।

- दुर्गा, कई भुजाओं के साथ, जो हथियारों को धारण करती हैं और जल भैंस राक्षस का वध करती हैं।

- हरिहर, शिव और विष्णु का संयोजन, जो शंख, चक्र, और त्रिशूल धारण करता है।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|