राजपूतों की उत्पत्ति और उदय | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

परिचय

शब्द "राजपूत" का उपयोग 6वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू हुआ, लेकिन राजपूतों की सटीक उत्पत्ति पर इतिहासकारों के बीच बहस जारी है। उनकी उत्पत्ति के संबंध में कई प्रमुख सिद्धांत हैं:

जनजातीय उत्पत्ति सिद्धांत: वी.ए. स्मिथ द्वारा प्रस्तावित, यह सिद्धांत सुझाव देता है कि कुछ जनजातीय आदिवासी समूह राजपूतों में परिवर्तित हो गए। उदाहरण के लिए:

- गोंड चंदेल बन गए।

- भार राठौर बन गया।

- खरवार गहड़वाल बन गए।

धर्मशास्त्रों में निम्न जातियों के उच्च जातियों में उठने की संभावना को स्वीकार किया गया है, जो कि आज भी हिंदू समाज में जारी है।

नवीन शक्तिशाली समूह, जिसमें विभिन्न स्थानीय जनजातीय और वंश समूह शामिल हैं, ने क्षत्रिय स्थिति का दावा किया, अक्सर ब्राह्मणों की मदद से वंशावली बनाकर। इस प्रक्रिया को कहा जाता है:

- क्शत्रियकरण - हर्मन कूलके द्वारा।

- राजपूतीकरण - एच. सिन्हा द्वारा।

विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत: यह सिद्धांत बताता है कि राजपूत विदेशी नस्लों जैसे साकों, कुशानों और हूणों के वंशज हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में शामिल हैं:

- डॉ. वी.ए. स्मिथ

- कर्नल जेम्स टॉड

- विलियम क्रूक्स

- ईश्वर प्रसाद

- डी.आर. भंडारकर

जेम्स टॉड ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का तर्क दिया, यह कहते हुए कि वे अग्नि की पूजा करते हैं, जो कि साकों और हूणों के लिए भी महत्वपूर्ण थी। राजपूतों के उदय के समय में विदेशी लोगों का हिंदू समाज में समावेश असामान्य नहीं था। ऐतिहासिक उदाहरण, जैसे साकों और हिंदुओं के बीच विवाहिक गठबंधन, इस धारणा का समर्थन करते हैं।

मिश्रित उत्पत्ति सिद्धांत:

- डॉ. डी.पी. चटर्जी ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें सुझाव दिया गया कि राजपूत मिश्रित वंश के हैं, जिनमें से कुछ आर्य हैं और अन्य विदेशी नस्लों जैसे हूणों और साकों के हैं।

क्शत्रिय उत्पत्ति सिद्धांत:

- गौरी शंकर हिराचंद ओझा ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राजपूत प्राचीन क्षत्रिय के वंशज हैं जो सूर्य और चंद्र वंश से हैं, न कि विदेशी मूल के। उन्होंने बताया कि अग्नि की पूजा केवल विदेशी नहीं, बल्कि आर्य भी करते थे। यह दृष्टिकोण बर्दिक साहित्य में प्रतिध्वनित होता है, जहाँ "राजपुत्र" शब्द का उपयोग पुराणों और बानभट्ट द्वारा उच्च जाति के क्षत्रिय को दर्शाने के लिए किया गया है। हालांकि, इस सिद्धांत को अन्य इतिहासकारों द्वारा ऐतिहासिक आधार पर चुनौती दी गई है।

अग्निकुल सिद्धांत: यह सिद्धांत चंद्रबरदाई के पृथ्वीराजरासो जैसी बाद की किंवदंतियों से निकला है, जिसमें दावा किया गया है कि राजपूत एक बलिदान अग्नि-गड्ढे (Agnikunda) से उत्पन्न हुए हैं, जिसे ऋषि वशिष्ठ ने गुरु शिखर पर, माउंट आबू में, किया था। इस अग्निकुंड से चार राजपूत जातियाँ उभरी हैं:

- चौहान

- चालुक्य

- परमार

- प्रतिहार

विदेशी उत्पत्ति के समर्थन में इतिहासकार इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं ताकि यह सुझाव दिया जा सके कि विदेशी तत्वों की अशुद्धियों को हटाने और उन्हें हिंदू धर्म में समाहित करने के लिए शुद्धिकरण अनुष्ठान किए गए थे।

उत्पत्ति की विविधता

राजपूतों के बीच विभिन्न संप्रदाय, विश्वास, व्यवहार और रीति-रिवाजों से उत्पत्ति की विविधता का संकेत मिलता है। उदाहरण के लिए:

- जो राजपूत सूर्य की पूजा करते हैं, वे संभवतः विदेशी मूल के हो सकते हैं।

- जो नाग (नाग) की पूजा करते हैं, वे संभवतः देश के आदिवासियों के वंशज हैं।

राजपूत राजनीति का विकास

712-13 ई. में सिंध और मुल्तान पर अरबों के आक्रमण ने पश्चिमी भारत और डेक्कन की राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की शुरुआत की। 25 वर्षों के भीतर, अरबों ने मारवाड़, मालवा, और बरौच पर अपना प्रभाव बढ़ाया, जिससे भारत के अन्य हिस्सों को खतरा पैदा हुआ। इस अवधि में नए शक्तियों और जातियों का उदय हुआ, विशेष रूप से राष्ट्रकूट और राजपूत।

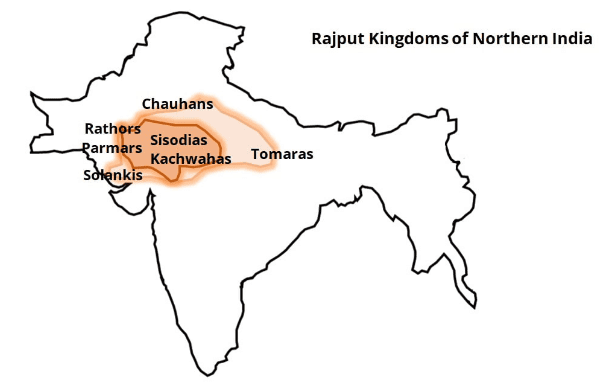

राजपूत जातियों का उदय

- राजपूत जातियाँ, जो पहले अज्ञात थीं, लगभग आठवीं सदी के आसपास राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगीं।

- परमार और चहमान जैसे वंश, अपनी अस्पष्ट उत्पत्ति के बावजूद, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट जैसी प्रमुख शक्तियों के संघर्षों के बीच प्रमुखता प्राप्त कर रहे थे।

- शुरुआत में, राजपूतों का उदय संयोगिक प्रतीत होता था, लेकिन निकटता से जांच करने पर पता चलता है कि उनका उदय मौजूदा राजनीतिक पदानुक्रम के भीतर एक क्रमिक प्रक्रिया थी।

- उनका उत्थान अचानक नहीं था, बल्कि यह एक व्यापक राजनीतिक विकास का हिस्सा था।

- मध्यकालीन पश्चिमी भारत में राजनीतिक शक्ति का वितरण एक राजशाही ढांचे के भीतर वंशों के नेटवर्क के माध्यम से व्यवस्थित किया गया था।

- राजपूत जातियाँ इस नेटवर्क का अभिन्न हिस्सा थीं, जिसने क्षेत्र में शक्ति संतुलन के पुनर्गठन में योगदान दिया।

राजपूत जातियों के इतिहास के स्रोत

राजपूत जातियों का इतिहास और उनका प्रसार मुख्य रूप से बर्दिक क्रोनिकल्स से प्राप्त होता है, जो उस समय के राजनीतिक परिदृश्य की जानकारी प्रदान करते हैं।

राजपूत जातियों का प्रसार

पश्चिमी भारत में राजपूत जातियों का प्रसार बर्दिक क्रोनिकल्स के खातों से स्पष्ट है, जो प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि के दौरान विभिन्न वंशों के उदय और विस्तार का विवरण देते हैं।

परमार वंश:

- धरणीवराहा, परमार वंश के एक शासक, ने अपने वंश के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने मारवाड़ पर अधिकार किया और इसे अपने नौ भाईयों के बीच बांट दिया।

- इससे मालवा के अलावा कई परमार शाखाओं का उदय हुआ, जिनमें शामिल हैं:

- अबू

- भीनमल

- जलोर

- वगड़ा

चहमान:

- परमारों की तरह, चहमानों ने भी अपने प्रभाव को ब्रॉच के बाहर फैलाया।

- चहमानों की विभिन्न शाखाएँ विभिन्न क्षेत्रों में उभरीं, जिनमें शामिल हैं:

- प्रतापगढ़

- नाडोल

- शाकंभरी

- सत्यपुरा

- अबू

अन्य राजपूत जातियाँ:

- इस अवधि में चापाओं का भी उल्लेखनीय स्थान था, जो भिल्लमाला और वधियार जैसे राज्यों पर शासन कर रहे थे।

- गुहिलास, एक और प्रमुख जाति, ने उदयपुर और मेवाड़ जैसे क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित किया।

- इस अवधि में विभिन्न छोटे राजपूत जातियों का भी उदय हुआ, जिन्होंने पश्चिमी भारत में राजनीतिक शक्ति के जटिल ताने-बाने में योगदान दिया।

वंशीय शक्ति का निर्माण

मध्यकालीन अवधि में पश्चिमी भारत में वंशीय शक्ति का निर्माण और एकीकरण महत्वपूर्ण भिन्नताओं और प्रक्रियाओं द्वारा चिह्नित किया गया था, जो आपस में जुड़ी हुई थीं न कि पृथक।

वंश शक्ति गठन के संकेत:

- वंश शक्ति गठन का एक प्रमुख संकेत नए क्षेत्रों का उपनिवेशीकरण था, जो बस्तियों के विस्तार से स्पष्ट होता है।

- उपनिवेशीकरण अक्सर संगठित सैन्य शक्ति के माध्यम से नए क्षेत्रों के अधिग्रहण का परिणाम होता था।

- पश्चिमी भारतीय शक्तियों द्वारा क्षेत्रीय विस्तार कभी-कभी जनजातीय बस्तियों की कीमत पर होता था।

क्षेत्रीय विस्तार के उदाहरण:

- मंडोर के प्रतिहार कक्कका के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक ऐसे स्थान को पुनर्वासित किया जो अपने अभिरा निवासियों के कारण अवांछनीय माना जाता था।

- पश्चिमी और मध्य भारत में शबरास, भील और पुलिंदों जैसी जनजातीय जनसंख्या के दमन के उदाहरण भी हैं।

- गायन परंपरा से पता चलता है कि दक्षिण राजस्थान में गहिल राजवंशों ने पूर्व जनजातीय प्रमुखताओं को सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित किया, जो राजनीतिक सत्ता में बदलाव को दर्शाता है।

वंशों का प्रतिस्थापन:

- एक वंश की राजनीतिक सत्ता को दूसरे वंश के प्रतिस्थापन के माध्यम से स्थापित किया जा सकता था।

- उदाहरण के लिए, जलोर के चहमानों ने जलोर के परमारा वंश का प्रतिस्थापन किया, जिसमें किर्तिपाल, एक चहमाना राजपूत, ने अपने नए राज्य की राजधानी बनाई।

- इसी तरह, ब्रोच के चहमान वंश का गठन ब्रोच के गुर्जरों के प्रतिस्थापन से हुआ।

वंश शक्ति गठन की जटिलता:

- वंश शक्ति का गठन एक बहुआयामी प्रक्रिया थी जिसमें विभिन्न चैनल और परस्पर क्रियाएँ शामिल थीं।

- यह एक रेखीय या समान प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि विभिन्न कारकों के बीच गतिशील अंतःक्रिया थी।

- सामाजिक स्थिति में वृद्धि और वंश शक्ति का समेकन इस विकास का अभिन्न हिस्सा थे।

- राजनीतिक शक्ति के लिए बड़े जातीय समूहों के बीच सफल प्रतिस्पर्धा और शासक वंशों का उदय इस अवधि के महत्वपूर्ण पहलू थे।

वंश शक्ति का समेकन

मध्यकालीन पश्चिमी भारत में वंश शक्ति का समेकन विभिन्न प्रक्रियाओं और रणनीतियों द्वारा विशेषता प्राप्त थी, जो शासक वंशों की सत्ता और प्रभाव को मजबूत करती थीं।

भूमि वितरण और नियंत्रण:

- शासक वंशों के सदस्यों के बीच भूमि वितरण, समेकन का एक महत्वपूर्ण पहलू था।

- भूमि आवंटन जैसे ग्रहण, ग्रहभूमि, या भुक्ति आमतौर पर राजा के पास होते थे और वंश के सदस्यों को आवंटित किए जाते थे।

- यह वितरण क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने और शक्ति को समेकित करने में मदद करता था।

किलों का निर्माण:

- विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर किलों का निर्माण कई उद्देश्यों के लिए किया गया।

- रक्षा प्रदान करने के अलावा, ये किले आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों पर नियंत्रण के केंद्र के रूप में कार्य करते थे।

- किलों ने शासक परिवारों के समेकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उनके क्षेत्र में उपस्थिति और अधिकार स्थापित हुआ।

विवाह नेटवर्क:

- शासक वंशों के बीच विवाह नेटवर्क सामाजिक स्तर पर वंश शक्ति के समेकन में सहायक थे।

- ये नेटवर्क अंतर्वंशीय संबंधों को बढ़ावा देते थे, जिनका महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव होता था।

- प्रमुख विवाह गठबंधनों में परमार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच या चाहमान और परमार परिवारों के बीच गठबंधन शामिल थे।

इन प्रक्रियाओं के माध्यम से, मध्यकालीन पश्चिमी भारत में शासक वंशों ने अपनी शक्ति को मजबूत किया, अपने प्रभाव का विस्तार किया, और क्षेत्र में एक स्थायी राजनीतिक और सामाजिक विरासत स्थापित की।

राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति और संरचना

प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राजनीतिक अस्थिरता और शासक वंशों के बार-बार परिवर्तन का इतिहास विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट है।

सैन्य शक्ति की सक्रियता:

- इस अवधि के दौरान सैन्य शक्ति का संगठित होना केवल एक शासक वंश को विस्थापित करने का एक साधन नहीं था, बल्कि नए केंद्रों और शक्ति के नेटवर्क को स्थापित करने का भी एक तरीका था। उदाहरण के लिए, परमारा का वागड़ा शाखा, जो प्रारंभ में एक वफादार सामंत वंश था, अंततः मालवा के परमारा के खिलाफ हो गया और 11वीं शताब्दी के अंत में स्वतंत्र हो गया। यह शाखा बाद में एक अलग वंश द्वारा हटाई गई, जो शासक वर्गों में अक्सर होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है।

प्रशासनिक संरचना और प्रशासन

शक्तिशाली प्रशासन:

- प्रारंभिक मध्यकालीन शक्तियों जैसे चौलुक्य, परमारा, और चहमानों ने स्थिर शासन बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली प्रशासन पर निर्भर किया। विभिन्न अधिकारियों ने राज्य के मामलों के लेन-देन में सहायता की, और इन अधिकारियों के नाम ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज हैं।

सरकारी विभाग:

- लेखपद्धति चौलुक्य सरकार के विभागों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जैसे श्री-करण (मुख्य सचिवालय), व्यय करण (खाता विभाग), व्यापार-करण (व्यापार पर्यवेक्षण), और मंडपिका-करण (कर संग्रहण)। इन विभागों का नेतृत्व महामात्य नामक मंत्रियों द्वारा किया जाता था।

महत्वपूर्ण अधिकारी:

- विभिन्न अधिकारियों ने प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे महासंधिविग्रहिका (शांति और युद्ध मंत्री), महाक्षापतलिका (खातों का प्रमुख), और महामंत्री (मुख्य मंत्री)। दंडनायक (सैन्य अधिकारी) और बलाधिपस (अवधियों के सैन्य अधिकारी) भी महत्वपूर्ण अधिकारी थे।

वंशीय राज्य और सामंताना राजनीति:

गुप्ता काल के बाद, राजनीतिक इकाइयों के बीच आपसी संबंध स्पष्ट थे, जहाँ वंशीय शक्ति का समेकन भूमि धारकता से जुड़ा हुआ था। गुर्जर प्रतिहारों के अधीन, विभिन्न जातियों के नेताओं द्वारा धारण की गई संपत्तियों के संदर्भ इस संबंध को दर्शाते हैं।

फ्यूडल राजनीति और समंत प्रणाली:

- समंत प्रणाली ने भूमि आधारित अभिजात वर्ग के भीतर विभिन्न स्तरों को दर्शाया।

- फ्यूडेटरी, जिन्हें मंडलिका, महाराजाधिराज, और महासमंत जैसे उपाधियों से जाना जाता था, शक्ति संरचना में महत्वपूर्ण थे।

- फ्यूडेटरी नेता, जैसे कि अब्दू के परमार और जालोर के चहमान, प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाते थे।

फ्यूडेटरी नेताओं के प्रकार:

- फ्यूडेटरी नेताओं को उनके राजा के साथ संबंध और उनके क्षेत्रीय नियंत्रण के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया, जैसे कि वे जो राजा द्वारा पुरस्कृत थे, जो विस्तार के दौरान राज्य स्थापित करते थे, और जो बल से क्षेत्र निकालते थे।

- बड़े फ्यूडेटरी नेताओं को काफी स्वायत्तता प्राप्त थी, जिनके पास उप-फ्यूडेटरी बनाने और अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति थी।

- ऐसी प्रथाओं को उप-फ्यूडेशन कहा जाता है।

फ्यूडेटरी दायित्व:

- फ्यूडेटरी अपने अधिपतियों के प्रति वित्तीय और सैन्य दायित्व रखते थे, जैसे कि आवश्यकता के समय सैनिकों की आपूर्ति करना।

- सुजेरैन और वासल के बीच संबंध अक्सर शक्ति और अधिकार लागू करने की क्षमता पर निर्भर करता था।

- फ्यूडेटरी राजकुमारों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने सुजेरैन की दुश्मनों के खिलाफ सहायता करें और कभी-कभी उनके लिए नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करें।

- फ्यूडेटरी नए राजाओं के सिंहासन पर चढ़ने के समय वफादारी की शपथ लेते थे और विभिन्न रूपों में कर चुकाते थे।

राजनीतिक प्रणाली की विशेषताएँ:

- राजनीतिक प्रणाली का एक सामंती चरित्र था, जिसमें overlord-subordinate संबंध केंद्रीय थे।

- भूमि धारण करना एक प्रतिष्ठा प्रतीक था, और राजनीतिक स्थिति का समेकन भूमि धारण करने के माध्यम से हासिल किया गया।

- फीफ और संपत्तियाँ स्थानीय नियंत्रण के केंद्र बन गईं, जिससे स्थानीय शासक अभिजात वर्ग का उदय हुआ।

- हालांकि कुछ हद तक केंद्रीकरण था, प्रणाली बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत थी, जिसमें वासल्स के पास महत्वपूर्ण शक्ति थी।

अपराध और राजस्व प्रणाली की भूमिका:

- प्रशासन, हालांकि सैद्धांतिक रूप से अच्छी तरह से संगठित था, सामंती प्रकृति के कारण एक छोटी भूमिका निभाता था।

- राजस्व प्रणाली मुख्यतः भूमि कर पर आधारित थी, जिसमें व्यापार और वाणिज्य पर अतिरिक्त कर लगते थे।

- केंद्रित राजस्व प्रणाली की प्रासंगिकता खो गई, और प्रणाली सामंती उपहार पर निर्भर थी।

- किसान उत्पीड़न और गतिहीनता, साथ ही धातु पैसे का सीमित उपयोग, इस प्रणाली में महत्वपूर्ण समस्याएँ थीं।

राजपूत समाज और संस्कृति

सामाजिक संगठन और संरचना:

- राजपूत समाज सामंती आधार पर संगठित था, जो विभिन्न कुलों में विभाजित था, जिन्हें वंशानुगत शासक घरों द्वारा नेतृत्व किया जाता था।

- मुखिया के प्रति मजबूत वफादारी और आज्ञाकारिता थी।

- राजपूतों का मुख्य पेशा अपने कुल और मुखिया की रक्षा के लिए लड़ाई करना था।

- गाँव समुदायों का शासन पंचायतों द्वारा किया जाता था, जो आंतरिक मामलों में स्वायत्तता का आनंद लेते थे।

- लिखित कानून की अनुपस्थिति का मतलब था कि राजपूत राज्यों का शासन स्थानीय रीति-रिवाजों और परंपराओं द्वारा किया जाता था।

- सामंती प्रशासनिक सेटअप अक्सर सरल और अकार्यक्षम होता था।

मूल्य और विशेषताएँ:

- राजपूत अपने साहस, साहसिकता, honesty, उदारता और आतिथ्य के लिए जाने जाते थे। वे स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध थे और युद्ध में धोखाधड़ी प्रथाओं को अस्वीकार करते थे। वे स्वतंत्रता प्रेमी थे, जिनमें सम्मान और आत्म-सम्मान की मजबूत भावना थी, और अक्सर अपने परिवार या जाति की महिमा के लिए लड़ाइयों में भाग लेते थे। राजपूत महिलाओं को एक स्तर की स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त था, जैसे कि पतियों के चुनाव के लिए स्वयंबर की प्रथा। हालांकि, कठोर जाति व्यवस्था, सती प्रथा, बाल विवाह, और विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध प्रचलित थे। महिलाएँ साहस दिखाती थीं और युद्ध में भाग लेती थीं, और हार के समय में सम्मान की रक्षा के लिए जौहर—आत्मदाह की प्रथा—सामान्य थी।

जाति प्रणाली और सामाजिक संगठन:

- जाति प्रणाली सामाजिक संगठन का एक मौलिक पहलू था, जिसमें विभिन्न जातियों का प्रचलन था। निम्न जातियों को बढ़ती हुई विकलांगताओं का सामना करना पड़ा, जिसमें श्रमिकों, बुनकरों, मछुआरों, नाई और जनजातीय समुदायों के प्रति कठोर व्यवहार शामिल था। समय के साथ, राजपूत एक नई जाति के रूप में उभरे, जिसमें विभिन्न जातियों के शासक परिवारों को राजपूत के रूप में वर्गीकृत किया गया।

शिक्षा और अध्ययन:

- शिक्षा जनसंख्या के एक छोटे हिस्से तक सीमित थी, मुख्यतः ब्राह्मणों और कुछ उच्च वर्गों तक। बिहार में नालंदा उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, साथ ही विक्रमशिला और उद्दंडपुर भी थे। कश्मीर में कई शिक्षा केंद्र विकसित हुए। धर्म और दर्शन जैसे विषय अध्ययन और चर्चा के लिए लोकप्रिय थे।

धर्म और दर्शन:

- राजपूत हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे, जिनमें से कुछ जैन धर्म को भी संरक्षण देते थे। उन्होंने ब्राह्मणों और मंदिरों को महत्वपूर्ण दान और भूमि का अनुदान दिया, ब्राह्मणों और जाति प्रणाली के विशेषाधिकारों की रक्षा की। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता में गिरावट आई, जबकि जैन धर्म को कर्नाटक में चालुक्य राजाओं द्वारा संरक्षण मिला।

कला और वास्तुकला:

राजपूत काल में मंदिर निर्माण की चरम सीमा देखी गई, जिसमें खजुराहो के मंदिर (मध्य प्रदेश), माउंट आबू का जैन मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर जैसे उल्लेखनीय उदाहरण शामिल हैं। राजपूतों ने नहरें, बांध, किले, महल और सार्वजनिक कार्य जैसे बावली और बंधों का निर्माण किया। उल्लेखनीय उदाहरणों में जयपुर और उदयपुर के महल और चित्तौड़, मांडू, जोधपुर और ग्वालियर जैसे किले शामिल हैं।

साहित्य और विद्या:

- कई रचनाएँ संस्कृत में लिखी गईं, जिसमें परमार शासकों की राजधानी धारा संस्कृत अध्ययन का केंद्र थी।

- अपरभ्रंश और प्राकृत में भी रचनाएँ सामने आईं, जो क्षेत्रीय भाषाओं को दर्शाती हैं।

- उल्लेखनीय उदाहरणों में काल्हण की 'राजतरंगिणी', जो कश्मीर का इतिहास है, और चंदbardoi की 'पृथ्वीराज रासो', जो पृथ्वीराज चौहान के कारनामों का विवरण देती है।

सीमाएँ:

- राजपूतों की सैन्य स्वभाव में नकारात्मक पहलू थे, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, घमंड और गर्व एकता में बाधा डालते थे।

- राजनीतिक दूरदर्शिता और क्षेत्रीय चेतना की कमी के कारण निरंतर आंतरिक संघर्ष होते रहे, जिससे मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनाने में कठिनाई हुई।

- आपसी युद्ध एक खेल बन गया, संसाधनों का नुकसान हुआ और सैन्य शक्ति कमजोर हुई, जिससे मुस्लिम आक्रमणों के खिलाफ एकजुट होना मुश्किल हो गया।

- युद्ध में पारंपरिक नैतिक मानदंडों का पालन किया गया, जैसे शरणार्थियों और दुश्मनों की रक्षा, फिर भी बार-बार हानि होने के बावजूद।

लोगों की सामान्य स्थिति:

- जीवन स्तर में महत्वपूर्ण असमानता थी, जहाँ मंत्रियों, अधिकारियों और सामंत chiefs विलासिता में रहते थे जबकि आम लोग कठिनाई का सामना कर रहे थे।

- किसानों पर भूमि राजस्व और सामंतों द्वारा लगाई गई भारी करों का बोझ था, साथ ही जबरदस्ती श्रम भी था।

- कुल मिलाकर, वैज्ञानिक ज्ञान की वृद्धि धीमी हो गई, और समाज अधिक कठोर हो गया, जहाँ सोच मुख्य रूप से पारंपरिक दर्शन तक सीमित थी।

- भारत एकाकी हो गया, व्यापक वैज्ञानिक धाराओं से कट गया।

राजपूत काल का अर्थव्यवस्था:

कृषि को प्राथमिक व्यावसायिकता:

- राजपूत शासकों ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नहरें, तालाब और कृत्रिम झीलें बनाई, ताकि बारिश के पानी को सिंचाई के लिए एकत्र किया जा सके।

- उन्होंने बांध भी बनाए, जिससे सिंचाई की सुविधाओं में सुधार हुआ।

- ये उन्नतियाँ कृषि और कृषकों की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डालती थीं, हालांकि कुछ को तानाशाही जमींदारों से चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

कर:

- भूमि राजस्व मुख्य आय का स्रोत था, जो मिट्टी की उर्वरता, सिंचाई की सुविधाओं और अन्य कारकों पर आधारित एक सूत्र द्वारा निर्धारित किया गया।

- भूमि राजस्व मुख्यतः कृषि उत्पादों में भरा जाता था, जिसमें एक हिस्सा नगद में भी भरा जाता था।

- संवर्धन के अन्य स्रोतों में उपहार, जुर्माना, खनिज, टोल, जंगल, और पट्टे पर दी गई भूमि शामिल थीं।

उद्योग:

- विभिन्न उद्योगों की उपस्थिति के बावजूद, इस अवधि के दौरान उद्योग की समग्र स्थिति में गिरावट आई।

- कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों में शामिल थे:

- कपास के कपड़े बनाना

- ऊन के कपड़े का उत्पादन

- हथियार निर्माण

- नमक उत्पादन

- उच्च गुणवत्ता वाले कलात्मक वस्तुओं की नक्काशी

- 'अष्टधातुओं' (आठ धातुओं) से मूर्तियाँ बनाना

- मिट्टी के बर्तन बनाना

- आभूषण निर्माण

- अन्य उद्योगों में 'गुड़' बनाना, चीनी, तेल और शराब का उत्पादन शामिल था।

व्यापार और वाणिज्य:

- आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार में गिरावट आई, हालांकि यह प्रवृत्ति भारत के सभी हिस्सों में समान नहीं थी।

- देश के भीतर लंबे दूरी के व्यापार में गिरावट ने व्यापार संघों, श्रेणियों और संघों को कमजोर किया।

- इस अवधि के दौरान, धर्मशास्त्रों ने समुद्री यात्रा पर प्रतिबंध लगाया, इसे प्रदूषणकारी मानते हुए। हालांकि, यह प्रतिबंध हमेशा सख्ती से लागू नहीं हुआ।

- समुद्री व्यापार और भूमि आधारित विदेशी व्यापार इस समय के व्यापार के महत्वपूर्ण पहलू थे।

- 6वीं शताब्दी से, दक्षिण भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक जीवंत व्यापार विकसित हुआ।

- हरिसेना की 'बृहत्त्कथा-कोश' क्षेत्र के भौगोलिक पहलुओं और भाषा, वस्त्र और रीति-रिवाजों की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

- भारतीय व्यापारियों की रोमांचक कहानियाँ, जैसे कि प्रसिद्ध 'सिंदबाद' की कहानियाँ, उस समय की व्यापार गतिविधियों को दर्शाती हैं।

- दक्षिण भारत में, व्यापारी संघों में संगठित होते थे, जिनमें 'मनिग्रामन' और 'नंदेशी' सबसे प्रसिद्ध थे।

- रोमन साम्राज्य की गिरावट ने भारत के समुद्री व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

- भारत ने उच्च गुणवत्ता के घोड़े, उत्कृष्ट शराब, चीनी रेशम, कंबोडिया से अंगूर, और केंद्रीय एशिया तथा पश्चिमी देशों से विभिन्न अन्य सामानों का आयात किया।

- दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से मसाले आयात किए गए।

- भारत का निर्यात शामिल था: चंदन, कपूर, लौंग, नील, हाथी दांत, नारियल, विभिन्न जड़ी-बूटियाँ, काली मिर्च, इलायची, चमड़ा, तसर, और ऊनी कपड़े।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|