प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में शहरी बस्तियाँ | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

परिचय

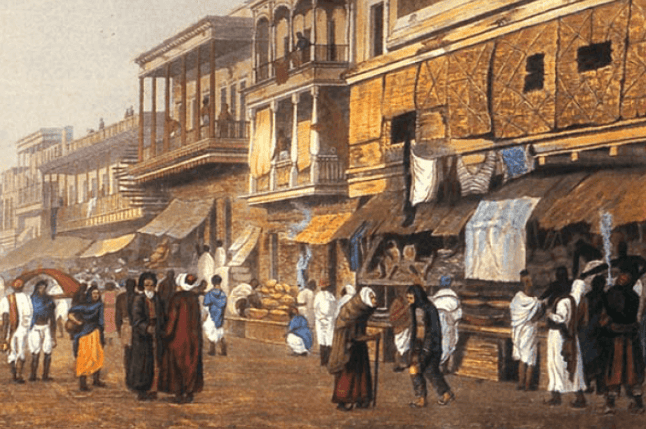

- गुप्त काल के बाद के शहरी बस्तियाँ कृषि अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ी थीं, जिसमें भूमि अनुदान ने इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- भूमि अनुदान की प्रणाली ने कृषि के विस्तार और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिससे आठवीं से बारहवीं शताब्दी के बीच नगरों और शहरों का विकास हुआ।

- हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप में शहरी केंद्रों का सामान्य पुनरुद्धार हुआ, लेकिन विभिन्न आर्थिक शक्तियों, पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक कारकों, और राजनीतिक संगठन की प्रकृति के कारण क्षेत्रीय भिन्नताएँ थीं।

- राजस्थान, मध्य भारत, और दक्षिण भारत के शहरी केंद्रों पर विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययन उपलब्ध हैं, जो इन क्षेत्रों में शहरीकरण के विविध अनुभवों को उजागर करते हैं।

शहरी केंद्रों का रूप और सामग्री

शहरी केंद्रों का रूप और सामग्री

प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में शहरी केंद्र: प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में शहरी केंद्रों का अध्ययन मुख्य रूप से दो दृष्टिकोणों से किया गया है:

- आर्थिक इतिहास: व्यापार, वाणिज्य और शिल्प उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना।

- प्रशासनिक या राजनीतिक इतिहास: शहरी केंद्रों का अध्ययन राजधानियों, प्रशासनिक केंद्रों और किलों के रूप में करना।

शहरी केंद्रों के प्रकारों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसे कि बाजार केंद्र, व्यापार बंदरगाह, राजनीतिक केंद्र और धार्मिक केंद्र।

हालांकि, इन नगरों के उद्भव के अंतर्निहित कारणों की खोज की कमी रही है। जबकि शहरी केंद्रों के रूपों का अध्ययन किया गया है, उनकी महत्ता और सामग्री को उचित रूप से संबोधित नहीं किया गया है।

भारत में शहरी विकास के चरण: तुर्कों के आगमन से पहले, भारतीय उपमहाद्वीप ने शहरी विकास के तीन विशिष्ट चरणों का अनुभव किया:

- ताम्र युग हड़प्पा सभ्यता (चौथा- दूसरा सहस्त्राब्दी ई.पू.)

- आयरन एज के प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्र (लगभग छठी शताब्दी ई.पू. से तीसरी शताब्दी ई.पू. के अंत तक)

- प्रारंभिक मध्यकालीन नगर और शहर (लगभग आठवीं/नौवीं से बारहवीं शताब्दी ई.)

शहरी केंद्र की परिभाषा: गॉर्डन चाइल्ड ने 'शहरी क्रांति' का概念 प्रस्तुत किया और शहरी केंद्रों की मुख्य विशेषताओं की पहचान की:

- स्मारकीय भवन

- घनी जनसंख्या वाले बड़े बस्तियाँ

- गैर-खाद्य उत्पादकों की उपस्थिति (शासक, कारीगर, व्यापारियों)

- कला, विज्ञान और लेखन का विकास

चाइल्ड ने शहरी केंद्रों में गैर-खाद्य उत्पादकों का समर्थन करने में शिल्प विशेषज्ञों और कृषि अधिशेष के महत्व पर जोर दिया। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि अधिशेष एक नगर के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, केवल गैर-कृषि निवासियों का एक बस्ती शहरी केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं करता है।

प्रारंभिक मध्यकालीन काल के साहित्यिक ग्रंथों में दीवारों और खाइयों से घिरे नगरों का वर्णन मिलता है, जहाँ विभिन्न वर्गों के लोग रहते थे और जिनका शासन कारीगरों और व्यापारियों के गिल्ड के कानूनों और रीति-रिवाजों द्वारा होता था।

शहरी केंद्रों पर हालिया अध्ययन: भारतीय उपमहाद्वीप के 140 स्थलों की खुदाई ने ध्यान केंद्रित किया है:

- जीविका की गुणवत्ता और पेशों का स्वरूप

- शहरी केंद्र ग्रामीण Hinterland का अभिन्न हिस्सा

प्रारंभिक मध्यकालीन बस्तियों पर लागू शहरी केंद्रों की प्रमुख विशेषताएँ हैं:

- बसावट का आकार: क्षेत्र और जनसंख्या का आकार।

- जल संसाधनों की निकटता: जैसे नदी के किनारे, टैंक, और रिंग वेल।

- कारीगरों के कलाकृतियाँ: कुल्हाड़ी, चाकू, हल के फाल, दरांती, क्रूसिबल, भट्ठियाँ, और आभूषण बनाने के उपकरण जैसी कारीगर गतिविधियों के प्रमाण।

- सिक्कों के साँचे और टकसाल नगर: धात्विक मुद्रा की उपस्थिति और कारीगरों और व्यापारियों के प्रमाण जो शहरी चरित्र को दर्शाते हैं।

- लक्जरी सामान: जैसे कीमती पत्थर, कांच के बर्तन, और अच्छी मिट्टी के बर्तन, जो उच्च ग्रामीण वर्गों के लिए आवश्यकताएँ बन गए होंगे।

- बaked Brick Structures: केवल जलाए गए ईंटें नहीं, विशेष रूप से आर्द्र, वर्षा वाले जलवायु में।

- सड़कें, दुकानें, नाले, और किलाबंदी: जो शहरी बसावट की प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

- Silos और Granaries: ऐतिहासिक स्थलों पर पाए गए अधिशेष अनाज के भंडारण के लिए।

क्षेत्रीय विविधताएँ और प्रकार

ग्रामीण केंद्रों का शहरी केंद्रों में रूपांतरण:

- Brahmadeyas और Devadanas ने शहरी विकास के नाभिक प्रदान किए।

- Brahmana और मंदिर की बस्तियाँ कृषि उत्पादन के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में एकत्रित हुईं। ये केंद्र प्रारंभ में ग्रामीण थे, लेकिन दूरदराज के क्षेत्रों से विभिन्न वस्तुओं के व्यापार के संगम के बिंदु बन गए।

ऐसे केंद्र दक्षिण भारत में अधिक सामान्य रूप से पाए जाते हैं। उदाहरण:

- कुला शहर कुंबकोनम (कुडामुक्कु-पालैयाराई) कृषि समूहों से विकसित हुआ और नौवीं से बारहवीं सदी के बीच एक बहु-मंदिर शहरी केंद्र बन गया। इसके विकास का एक अतिरिक्त कारण यह था कि यह कुलों की आवासीय राजधानी थी।

- कांचीपुरम इस तरह के शहरी कॉम्प्लेक्स का दूसरा प्रमुख उदाहरण है। इसका अतिरिक्त महत्व यह था कि यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा कारीगरी केंद्र (कपड़ा निर्माण) था।

बाजार केंद्र, व्यापार-नेटवर्क और यात्रा करने वाला व्यापार:

- ये अपेक्षाकृत छोटे आकार के शहरी केंद्र थे, जैसे बाजार केंद्र, व्यापार केंद्र (मेले, आदि), जो मुख्य रूप से विनिमय नेटवर्क के बिंदु थे।

- ऐसे केंद्रों की बातचीत की सीमा छोटे कृषि क्षेत्रों से क्षेत्रीय वाणिज्यिक क्षेत्रों तक भिन्न होती थी।

- दक्षिण भारत का नागरम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यह नाडु या कुर्रम, एक कृषि या किसान क्षेत्र के लिए बाजार के रूप में कार्य करता था।

- कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में क्रमशः नखरा और नागरमु भी कुछ हद तक ऐसे केंद्र हैं।

- महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर स्थित नगरम और चौराहों पर विकसित हुए और क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यापार और वाणिज्यिक केंद्रों में बदल गए।

- आखिरकार, इन्हें आंतरिक क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय व्यापार के साथ-साथ यात्रा करने वाले व्यापारी संगठनों और शाही बंदरगाहों के माध्यम से समुद्री व्यापार के नेटवर्क में लाया गया।

- इन केंद्रों में बाजारों पर नागरम सभा का नियंत्रण था, जिसका नेतृत्व एक प्रमुख व्यापारी पट्टनस्वामी करता था।

- ऐसे केंद्रों की एक बड़ी संख्या शासक परिवारों द्वारा स्थापित की गई थी या शाही स्वीकृति से स्थापित की गई थी और इन्हें शासकों के नाम पर रखा गया था, इनमें पुरा या पट्टना उपसर्ग था।

- गुजरात में, भृगुकच्छ (ब्रॉच) प्रारंभिक मध्यकालीन समय में व्यापार के केंद्र के रूप में फलता-फूलता रहा।

- राजस्थान में, बयाना एक और ऐसा केंद्र था।

- प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी चरण के कुछ कारीगरी और वाणिज्यिक केंद्र मध्यकालीन काल के प्रारंभ तक जीवित रहे और उन्हें पुनः-शहरीकरण की प्रक्रियाओं में लाया गया, जिसने उन्हें नए सामाजिक-आर्थिक संस्थानों जैसे मंदिर के साथ जोड़ा।

- उत्तर में काशी (वाराणसी) और दक्षिण में कांचीपुरम (मद्रास के पास) ऐसे प्रक्रियाओं के दो बहुत प्रमुख उदाहरण हैं।

पवित्र/तीर्थ केंद्र

तीन प्रकार के तीर्थ यात्रा केंद्र:

- मध्यकालीन काल के प्रारंभ में, धार्मिक केंद्रों की तीर्थ यात्रा का अवधारणा उभरी, जो भक्ति पंथ के प्रसार से प्रभावित थी। इस विस्तार में ब्राह्मणीय या संस्कृत पूजा और लोक या लोकप्रिय पंथों का मिश्रण शामिल था, जो संकीर्ण संप्रदायिक सीमाओं को पार करता था। इसके परिणामस्वरूप, प्राचीन स्थानीय पंथ केंद्र, साथ ही ब्राह्मणीय और गैर-ब्राह्मणीय धर्मों से जुड़े केंद्र, तीर्थ स्थलों में विकसित हुए।

- तीर्थ यात्रा का नेटवर्क कभी-कभी विशेष सांस्कृतिक क्षेत्रों तक सीमित होता था, जहां एक पंथ केंद्र को पवित्र महत्व प्राप्त होता था। हालांकि, ये पंथ केंद्र (तीर्थ) विभिन्न क्षेत्रों से भक्तों को आकर्षित करते थे।

- दोनों प्रकार के तीर्थ यात्रा केंद्र शहरी विशेषताओं का प्रदर्शन करते थे, जो एक गतिशील तीर्थयात्री जनसंख्या, व्यापार, और शाही संरक्षण के कारण था। इतिहासकारों ने तीर्थों के विकास में उभरते बाजारों की भूमिका को स्वीकार किया है।

उदाहरण:

- राजस्थान में अजमेर के निकट पुष्कर एक क्षेत्रीय महत्व का तीर्थ था, जिसमें प्रमुख वैष्णव संबंध था।

- काशी (वाराणसी) ने अपनी प्राचीनता और ब्राह्मणीय पवित्र केंद्र के रूप में महत्व के कारण एक pan-Indian चरित्र प्राप्त किया।

दक्षिण भारत में:

- श्रीरंगम (वैष्णव), चिदंबरम (शैव), और मदुरै (शैव) क्षेत्रीय तीर्थ यात्रा केंद्र थे।

- कांचीपुरम एक अखिल भारतीय तीर्थ यात्रा नेटवर्क का हिस्सा बन गया।

- मेलकोटे कर्नाटका में एक क्षेत्रीय पवित्र केंद्र था।

गुजरात और राजस्थान में जैन तीर्थ यात्रा केंद्र उभरे, जहां व्यापारी और शाही संरक्षण ने जैन मंदिरों की वृद्धि को बढ़ावा दिया।

दक्षिण भारत में, मंदिर संरचनाओं के चारों ओर दो प्रकार की शहरी वृद्धि हुई:

- एकल बड़े मंदिर के चारों ओर संगठित, जैसा कि श्रीरंगम, मदुरै, मेलकोटे, सिम्हाचलम आदि में देखा गया।

- विभिन्न धर्मों जैसे शैववाद, वैष्णववाद, और शक्तिवाद के कई मंदिरों के चारों ओर।

शाही केंद्र या राजधानियाँ

प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में शहरी केंद्रों की एक प्रमुख श्रेणी।

- शाही परिवारों ने अपने स्वयं के बंदरगाह स्थापित किए, जो उनके क्षेत्रों में मुख्य प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करते थे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाते थे।

- इन शाही केंद्रों की व्यापारिक मांगों ने नए व्यापार और संचार मार्गों को प्रोत्साहित किया, जिससे शाही केंद्र और इसके कृषि क्षेत्रों या संसाधन आधारों के बीच संबंध मजबूत हुए।

- विंध्य के दक्षिणी क्षेत्रों में ऐसे शाही केंद्रों के मजबूत प्रमाण हैं। उदाहरण के लिए:

- वतापी और वेंगी: उत्तरी कर्नाटक और आंध्र के चालुक्यों के शाही केंद्र।

- कांचीपुरम: पलवों का एक शाही केंद्र, जिनका एक शाही बंदरगाह मामल्लापुरम (महाबलीपुरम) में था।

- मदुरै: पांड्यों का एक शाही केंद्र, जिसका बंदरगाह कोर्कई था।

- कल्याण: पश्चिमी चालुक्यों का एक शाही केंद्र।

- द्वारसमुद्र: होयसालों का एक शाही केंद्र।

- वारंगल: काकतीयों का एक शाही केंद्र, जिसका बंदरगाह मोटुपल्ली था। वारंगल दक्षिण भारत में एक मजबूत शाही शहर के रूप में प्रसिद्ध था।

- उत्तर भारत में शाही केंद्रों के उदाहरण शामिल हैं:

- कन्यकुब्ज (कनौज): गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी।

- खजुराहो: चंदेलों का एक शाही केंद्र।

- धारा: परमारों का एक शाही केंद्र।

- वालभी: सोलंकी का एक शाही केंद्र।

- चौहानों के क्षेत्र में 131 स्थानों की एक सूची संकलित की गई है, जिनमें से अधिकांश शहर प्रतीत होते हैं।

- परमारों के तहत मालवा में लगभग दो दर्जन शहरों की पहचान की गई है।

- चालुक्यों के तहत गुजरात बंदरगाह शहरों से भरा हुआ था।

- पूर्वी भारत में, शहरों की संख्या बड़ी नहीं लगती, हालांकि पालों के सभी नौ विजय शिविर (जयस्कंदवर) जैसे पाटलिपुत्र, मुद्गगिरी, रामावती, वट पर्वत, विलासपुर, कपिलवसक, सहसगंड, कंचनपुर और कनौई संभवतः शहर रहे होंगे।

- कभी-कभी, महत्वपूर्ण व्यापार और बाजार केंद्रों को भी फ्यूडेटरी परिवारों को सौंपा गया, जैसे कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, और राजस्थान में उदाहरण पाए जाते हैं।

- गुप्त काल के बाद के वर्षों में ज़मीन के अनुदान प्रणाली द्वारा लाए गए परिवर्तन केवल एक नए कृषि अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं थे।

- गुप्तों के आगमन के बाद गिरावट में रहे शहरी बस्तियों ने पुनरुत्थान का अनुभव किया।

- व्यापार का पुनरुत्थान, नए बाजारों का उदय, राजनीतिक प्राधिकार का विघटन, और धार्मिक संस्थानों द्वारा आर्थिक शक्ति का संघटन विभिन्न क्षेत्रों में कई शहरों और नगरों के उदय में योगदान दिया, जिसमें इन कारकों के सापेक्ष महत्व में केवल मामूली भिन्नताएँ थीं।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|