प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में समाज | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

| Table of contents |

|

| ब्राह्मणवादी परिप्रेक्ष्य: बढ़ती कठोरता |

|

| विरोध की आवाज़ें |

|

| नवीन सामाजिक नैतिकता |

|

| भूमि वितरण, सामंत रैंक और वर्ण भेद |

|

| सामाजिक तनाव में वृद्धि |

|

परिचय

लगभग एक सदी से, हमें एक भ्रांतिपूर्ण उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी धारणा से परिपूर्ण किया गया है कि भारतीय समाज सदियों से स्थिर है। इस इकाई में हम देखेंगे कि (8वीं से 13वीं सदी) के बीच भारतीय सामाजिक संगठन अत्यंत जीवंत और आर्थिक, राजनीतिक और विचारों के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों के प्रति उत्तरदायी था।

समाज के पुनर्निर्माण के लिए स्रोत

लिपि संबंधी स्रोत:

- पोस्ट-गुप्त लिपि संबंधी डेटा की एक विशाल मात्रा उपलब्ध है, जो हजारों में चलती है।

- ये लिपियाँ विभिन्न भाषाओं और लिपियों में पाई जाती हैं।

- ये क्षेत्रीय और स्थानीय विशिष्टताओं की पहचान में मदद करती हैं, जबकि उपमहाद्वीप के व्यापक दृष्टिकोण को बनाए रखती हैं।

साहित्यिक स्रोत:

- धर्मशास्त्र और अन्य धर्म-निबंध सामाजिक प्रणाली के उतार-चढ़ाव के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

- काव्य (कविता), नाटक, तकनीकी और वैज्ञानिक कार्य, ग्रंथ और वास्तुकला भी महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।

- ऐसे कार्यों के उदाहरण में शामिल हैं:

- काहाण की राजतरंगिणी

- श्रीहर्ष की नैषधीयचरित

- मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि

- सुद्धल की उदय-सुंदरी कथा

- जिनसेना का आदिपुराण

- सिद्धों के दोहे

- मेधातिथि और विज्ञानेश्वर की मनुस्मृति और याज्ञवल्क्यस्मृति पर टिप्पणियाँ

- जैसे कि मनसोल्लासा, मयामाता, और अपराजितप्रिच्छा

ये स्रोत उस अवधि के दौरान भारत के सामाजिक ताने-बाने के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण हैं।

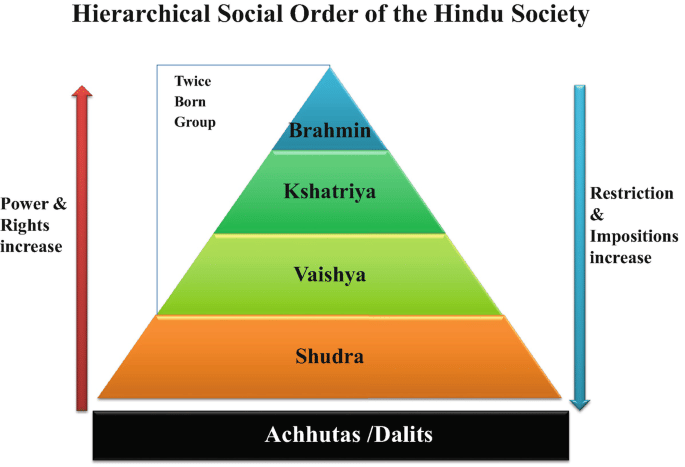

ब्राह्मणिक दृष्टिकोण: बढ़ती कठोरता

ब्राह्मणवादी परिप्रेक्ष्य: बढ़ती कठोरता

- ब्राह्मण पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जो कि म्लेच्छों (हुन, अरब, और तुर्क जैसे वेद-बहिष्कृत विदेशी) के आगमन से प्रभावित था, जिसने उनमें भय का अनुभव कराया।

- शंकराचार्य ने देखा कि वर्ण और आश्रमधर्म अस्तव्यस्त हो गए थे।

- ग्यारहवीं शताब्दी के लेखक धनपाल ने भी वर्ण व्यवस्था के संचालन में अराजकता का उल्लेख किया।

- छठी से तेरहवीं शताब्दी तक के विभिन्न शासकों ने सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के बारे में भव्य दावे किए, जो उनके लेखों में देखे जा सकते हैं।

- वर्णाश्रम-धर्म-स्थापना का शब्द, जो वर्ण और आश्रम व्यवस्था की स्थापना को संदर्भित करता है, समकालीन लेखों में सामान्य हो गया।

- बारहवीं शताब्दी के ग्रंथ मनसोल्लासा में भी वर्णाधिकारिण (वर्ण बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारी) का उल्लेख किया गया है।

- सामाजिक श्रेणियों को कड़ा करने, सामाजिक प्रणाली को कठोर बनाने, और इसे बदलने के प्रयासों को निंदा करने की यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से ब्राह्मणवादी विधि-निर्माताओं और राजनीतिक सलाहकारों की चिंता थी, जिनका स्वार्थ स्थिति को बनाए रखने में था।

- हालांकि, यह एक सार्वभौमिक घटना नहीं थी।

विरोध की आवाजें

विरोध की आवाज़ें

जाति व्यवस्था के खिलाफ गैर-ब्रह्मणवादी चुनौतियाँ:

- इतिहास के दौरान, समाज के विभिन्न वर्गों से जाति व्यवस्था के खिलाफ चुनौतियाँ आई हैं।

- ग्यारहवीं सदी में, जैन विद्वान् अमितगति ने तर्क किया कि जाति का निर्धारण जन्म के बजाय व्यक्तिगत आचरण के आधार पर होना चाहिए।

- कथकोशप्रकरण, एक जैन ग्रंथ, ने जाति पदानुक्रम में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर सवाल उठाया।

- लटाकामेलका में एक बौद्ध भिक्षु का उल्लेख है, जिसने जाति के महत्व को निराधार और प्रदूषण का स्रोत माना।

- कश्मीरी लेखक क्षमेंद्र ने जाति और कबीलाई गर्व को एक सामाजिक रोग बताया, और खुद को इस रोग का उपचारक बताया।

- पद्मपुराण ने शूद्रों के बारे में दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष प्रस्तुत किया: एक गरीबी का जीवन जीने का समर्थन करता था और दूसरा धन की महत्वपूर्णता पर जोर देता था।

- ग्यारहवीं सदी के एक अन्य काम ने जन्म के बजाय व्यवसायों के आधार पर सामाजिक रैंकिंग प्रणाली का प्रस्ताव दिया।

- विभिन्न धर्मों के पुजारियों को कपटी बताया गया, और सामाजिक वर्गीकरण में निम्नलिखित श्रेणियाँ शामिल थीं:

- सर्वोच्च: चक्रवर्तिन (सार्वभौमिक सम्राट)।

- उच्च: सामंती अभिजात वर्ग।

- मध्य: व्यापारी, साहूकार, और मवेशियों के मालिक।

- निम्न: छोटे व्यापारी, छोटे किसान।

- अवमूल्यित: कारीगरों और शिल्प guilds के सदस्य।

- अत्यधिक अवमूल्यित: चांडाल और नीच व्यवसायों में लगे लोग।

- यह वर्गीकरण सामाजिक स्थिति के निर्धारण में आर्थिक कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है।

- पूर्वाग्रहों के बावजूद, ये पुनर्निर्माण के प्रयास पारंपरिक ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण की तुलना में अधिक तर्कसंगत थे।

भौतिक आधार में परिवर्तन और नया सामाजिक क्रम

विरोधाभासी प्रवृत्तियाँ यह संकेत करती हैं कि भारतीय सामाजिक संगठन एक परिवर्तनशील स्थिति में था और पूर्णता से दूर था, मुख्य रूप से समाज की आर्थिक संरचना में हो रहे परिवर्तनों के कारण।

सामाजिक प्रणाली की कार्यप्रणाली को समझना कठिन है यदि निम्न वर्गों के एक महत्वपूर्ण हिस्से की आर्थिक परिस्थितियों में सुधार पर ध्यान नहीं दिया जाए।

भूमि अनुदान के बढ़ते प्रचलन द्वारा संचालित कृषि विस्तार ने पूरे सामाजिक दृष्टिकोण को बदल दिया। इस विस्तार के साथ निम्नलिखित बातें जुड़ीं:

- स्थानीयकरण की प्रवृत्तियों को बढ़ावा

- शहरी परिवेश में उतार-चढ़ाव

- मौद्रिक प्रणाली के साथ संबंध

- सामाजिक और आर्थिक गतिहीनता में वृद्धि और कृषक तथा गैर-कृषि श्रमिकों का दमन

- शासक भूमि संपत्ति वर्ग द्वारा एक हायरार्की का उदय

एक नया सामाजिक आचार-विचार उभर रहा था, जिसमें विकसित हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था सामंती संरचना के लिए अनुकूल थी। राजनीतिक क्षेत्र में, कई शक्ति केंद्रों ने ग्रेडेड भूमि अधिकारों के आधार पर सामंती प्रवृत्तियाँ प्रदर्शित कीं।

सामाजिक परिदृश्य को तेज़ी से हो रहे आर्थिक परिवर्तनों ने गहराई से प्रभावित किया।

ये सामाजिक परिवर्तन स्थिर भारतीय सामाजिक संगठन के विचार को चुनौती देते हैं, जिसे उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा प्रचारित किया गया था। हाल के लेखन, विशेष रूप से पिछले तीन दशकों में, ने भारतीय सामाजिक ताने-बाने की गतिशीलता और जीवंतता को सही तरीके से रेखांकित किया है, जो इसके विकसित होते आर्थिक पैटर्नों से जुड़े हुए हैं।

नया सामाजिक आचार-विचार

नवीन सामाजिक नैतिकता

आठवीं से तेरहवीं सदी के बीच सामाजिक संगठन की विशेषताएँ थीं:

- varna प्रणाली में परिवर्तन, जिसमें shudras का कृषक में परिवर्तित होना और उन्हें vaishyas के करीब लाना शामिल था।

- बंगाल और दक्षिण भारत में एक नए brahmanical क्रम का उदय, जहाँ मध्यवर्ती varnas का अभाव था।

- एक नई साक्षर वर्ग का उभार जो varna प्रणाली में स्थान पाने के लिए प्रयासरत था।

- नए मिश्रित जातियों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि।

- भूमि और सैन्य शक्ति का असमान वितरण, जिसके परिणामस्वरूप feudal स्तरों का उदय हुआ जो varna भेदों को पार करने लगे।

- सामाजिक तनावों के बढ़ते प्रमाण।

कृषकों के रूप में shudras का उदय:

- ग्रामीण क्षेत्र और कृषि गतिविधियों का विस्तार सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तनों का कारण बना। इससे brahmanical सामाजिक व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण चुनौती मिली और varna मानदंडों की पुनः परिभाषा हुई। इस परिवर्तन के संकेतों में शामिल हैं:

- पोस्ट-गुप्त law books में सभी varnas के सामान्य व्यवसाय में कृषि शामिल है।

- पराशर की स्मृति इस बात पर जोर देती है कि brahmanas कृषि गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं, विशेषकर shudras के श्रम के माध्यम से। यह brahmanas को बैल की उचित देखभाल करने और राजा, देवताओं, और साथी brahmanas को निश्चित मात्रा में अनाज अर्पित करने का निर्देश देती है।

Vaishyas और shudras के बीच की खाई को पाटना:

- पोस्ट-गुप्त सदियों में, vaishyas ने एक अलग कृषक जाति के रूप में अपनी पहचान खोना शुरू कर दिया।

- Hsuan-Tsang ने shudras का उल्लेख कृषकों के रूप में किया।

- Al-Biruni ने vaishyas और shudras के बीच किसी भी भेद की अनुपस्थिति को नोट किया।

- ग्यारहवीं सदी तक, उन्हें आधिकारिक और विधिक रूप से समान रूप से व्यवहार किया जाता था। उदाहरण के लिए, दोनों vaishyas और shudras को वैदिक पाठों का पाठ करने के लिए जीभ काटने की सजा दी जाती थी।

- Skanda Purana vaishyas की गरीब स्थिति का वर्णन करता है।

- आठवीं सदी के ग्रंथों में संकेत मिलता है कि कई मिश्रित जातियाँ vaishya महिलाओं और निचली जातियों के पुरुषों के बीच विवाह से उत्पन्न हुईं।

- कई Tantric और Siddha शिक्षक shudras थे जो मछली पकड़ने, चमड़ा कार्य, धोने, और लोहारगी जैसे पेशों में लगे हुए थे।

- कुछ shudras, जिन्हें bhojyanna कहा जाता था, ऐसा भोजन तैयार करते थे जिसे brahmanas द्वारा खाया जा सकता था।

- कुछ anashrita shudras (स्वतंत्र shudras) सम्पन्न थे, कभी-कभी स्थानीय प्रशासनिक समितियों के सदस्य बनते थे और यहां तक कि शासक कुलीनता में भी प्रवेश करते थे। हालांकि, ऐसी उपलब्धियाँ दुर्लभ थीं, क्योंकि निर्भर कृषकों की अभी भी आवश्यकता थी।

- vaishyas और shudras का निकटता प्रारंभिक मध्यकालीन आर्थिक और राजनीतिक ढांचे के लिए आवश्यक थी, जो एक आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण कुलीनता की एक प्रमुख वर्ग के उदय का विशेषता थी।

- निर्भर कृषक, हल चलाने वाले, और कारीगर इस सेटअप के लिए महत्वपूर्ण थे।

- इन परिवर्तनों के बावजूद, brahmana परंपरावाद बना रहा। उदाहरण के लिए, पराशर ने उन shudras को गंभीर परिणामों की धमकी दी जो द्विजों की सेवा करने के अपने कर्तव्य की अनदेखी करते थे।

- जैन धर्म के कुछ रूढ़िवादी वर्गों ने भी माना कि shudras धार्मिक दीक्षा के लिए अयोग्य थे।

बंगाल और दक्षिण भारत में मध्यवर्ती varnas का अभाव:

- बंगाल और दक्षिण भारत में नए ब्राह्मणिक क्रम में केवल ब्राह्मण और शूद्र शामिल थे, मध्यवर्ती वर्णों का कोई स्थान नहीं था। यह निम्नलिखित कारणों से हुआ:

- वैश्य और शूद्र के बीच के भेद को समाप्त करने की प्रवृत्ति।

- इन क्षेत्रों में गैर-ब्राह्मणिक धर्मों का प्रभाव, जहां जनजातीय और गैर-ब्राह्मणिक जनसंख्या को शूद्रों के रूप में ब्राह्मणिक प्रणाली में शामिल किया गया।

- ब्रहमवैवर्त पुराण, जिसे तेरहवीं सदी के बंगाल से जोड़ा जाता है, में आगारी, अम्बष्ट, भील, चंडाल, और कौंच जैसी जनजातीय समूहों का उल्लेख है जो ब्राह्मणिक क्रम में शूद्र के रूप में शामिल थे।

- डेक्कन क्षेत्र में अभिरा के साथ इसी तरह के पैटर्न देखे गए।

- बंगाल के राजा वल्लाल सेन से संबंधित वल्लालचरित (12वीं सदी) में सामाजिक संरचना के पुनर्गठन का वर्णन है।

- दक्षिण में, मध्यवर्ती वर्णों का उन्मूलन लेखकों की स्थिति में स्पष्ट है। कायस्थ, करण, लेखक, और लिपिक जैसे समूहों को शूद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया, जैसे कि मध्यकालीन डेक्कन में गवुंडा (आधुनिक कर्नाटका में गोडा)।

नए शिक्षित वर्ग का उदय:

नए शिक्षित वर्ग का उदय:

- भूमि अनुदान में विभिन्न पहलुओं शामिल थे जैसे भूमि लेन-देन, स्वामित्व रिकॉर्ड रखना, और माप के आंकड़े बनाए रखना।

- इस प्रक्रिया के लिए विशेषज्ञों की एक वर्ग और एक बड़ी संख्या में लेखकों की आवश्यकता थी।

- कायस्थ केवल लेखकों और रिकॉर्ड रखने वालों में से एक वर्ग था।

- हालांकि पहले कायस्थ का उल्लेख गुप्त अभिलेखों में बंगाल से किया गया है, लेकिन गुप्त के बाद के अभिलेखों में रिकॉर्ड-रखने की गतिविधियों में शामिल लोगों की विविधता दिखाई देती है।

- कायस्थों के अलावा, अन्य लेखकों में करण, करणिका, पुस्तकपाल, लेखक, दिविर, अक्षरचंचु, धर्मलेखिन, अक्षपाटलिका और अन्य शामिल थे।

- प्रारंभ में, ये लेखक विभिन्न वर्णों से आए, लेकिन समय के साथ, वे विशिष्ट विवाह प्रतिबंधों के साथ अलग जातियों में विकसित हो गए।

- ग्यारहवीं सदी से कायस्थों के साथ कुल और वंश जैसे शब्दों के उपयोग और बारहवीं तथा तेरहवीं सदी से जाति और ग्याती जैसे शब्दों का उपयोग कायस्थ जाति के उदय को दर्शाता है।

- व्यक्तिगत कायस्थों ने अध्ययन और साहित्य में प्रमुख भूमिकाएँ लेनी शुरू कीं।

- ओडिशा के तथागतारक्षित (कायस्थ जाति के) और चिकित्सकों के परिवार से आने वाले, बारहवीं सदी में बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय में तंत्रों के प्रसिद्ध प्रोफेसर थे।

नए मिश्रित जातियों के उदय में असाधारण वृद्धि:

यह संदर्भित शताब्दियों के दौरान सामाजिक परिवर्तनों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के देशभेद (क्षेत्रीय/स्थानीय भिन्नताएँ) के सिद्धांत ने जातियों में भिन्नताओं को जन्म दिया। एक गाँव जिसका नाम बृहट-छत्तिवन्न है, 36 वर्णों द्वारा आबाद है, यह एक दसवीं सदी के शिलालेख में उल्लेखित है। कोई भी वर्ण समरूप नहीं रहा; वे क्षेत्रीय संबंध, गोत्रों की शुद्धता, और विशिष्ट शिल्प, व्यवसाय, और पेशों की खोज के कारण विभाजित हो गए।

ब्राह्मणों के बीच:

- जातियों का प्रसार विशेष रूप से ब्राह्मणों के बीच अधिक स्पष्ट था।

- उन्होंने अपने पारंपरिक छहfold कर्तव्यों से आगे बढ़ते हुए उच्च सरकारी भूमिकाएँ जैसे मंत्री, पुरोहित, और न्यायाधीश, यहाँ तक कि सैन्य कार्यों को भी ग्रहण किया।

- उदाहरण के लिए, पृथ्वीराज चौहान का सेनापति एक ब्राह्मण था जिसका नाम स्कंद था।

- नौवीं-दसवीं सदी के शिलालेखों में पेहोआ और सियादोनी से ब्राह्मणों का घोड़े बेचने और सुपारी बेचने का उल्लेख है।

- ग्यारहवीं सदी में, कश्मीर के लेखक क्षेमेन्द्र ने ब्राह्मणों को कारीगर की भूमिकाओं, नृत्य, और शराब, मट्ठा, नमक, और अन्य वस्तुओं की बिक्री में संलग्न पाया।

- ब्राह्मणों के बीच कार्यात्मक विभाजन शीर्षकों में जैसे श्रोत्री, पंडित, महाराजा पंडित, दिक्षित, याज्ञिक, पाठक, उपाध्याय, ठक्कुर, और अग्निहोत्री में परिलक्षित होता है।

- याग्यवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा टिप्पणी में ब्राह्मणों का दस-स्तरीय वर्गीकरण चर्चा में है, जिसमें देव (एक प्रोफेसर जो धर्म और शास्त्रों को समर्पित है) से लेकर चांडाल (जो दिन में तीन बार संध्या नहीं करता) तक शामिल है।

- ब्राह्मण वर्ण के भीतर विभाजन भी क्षेत्रीय संबंधों से प्रभावित होते थे।

- उत्तर भारत में, सारस्वत, कन्याकुब्ज, मैथिल, गंड, और उत्कल ब्राह्मण थे।

- गुजरात और राजस्थान में, ब्राह्मणों को उनके मूला (अविवास का मूल स्थान) द्वारा पहचाना जाता था और उन्हें मोढा, उदिच्य, नागर आदि में विभाजित किया गया।

- मध्यकालीन युग के अंत तक, ब्राह्मणों को लगभग 180 मूलों में विभाजित किया गया।

- श्रेष्ठता की भावना और प्रवास ने विभाजन को जन्म दिया, कुछ क्षेत्रों को पापदेश (अधर्मिक क्षेत्र) माना गया जैसे सौराष्ट्र, सिंध, और दक्षिणपथ।

क्षत्रियों के बीच:

- आठवीं सदी के बाद, क्षत्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

- विभिन्न कार्यों में भारत के उत्तरी भाग में राजपूतों के 36 वंशों का उल्लेख है, जो विभिन्न जनसंख्या स्त्रोतों से उभरे, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, अन्य जनजातियाँ, और समाहित विदेशी आक्रमणकारी शामिल हैं।

- हालांकि क्षत्रिय वर्ण को पारंपरिक रूप से राजशाही से जोड़ा गया था, विचारधारा ने गैर-क्षत्रिय शासकों को भी क्षत्रिय मान लिया।

- सम्माननीय कैदियों को शेखावत और वडेला जैसी जनजातियों में शामिल किया गया, जबकि निम्न जातियों को कोली, खांटा, और मेर जैसी जातियों में रखा गया।

- कुछ नए क्षत्रियों को संस्कार-वर्जित (अनुष्ठानिक संस्कारों से वंचित) कहा गया, संभवतः ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में उनके प्रवेश के दौरान निम्नतर संस्कारों के कारण।

वैश्य और शूद्रों के बीच:

- वैश्य भी क्षेत्रीय संबंधों द्वारा पहचाने जाते थे, जिससे श्रिमल, पल्लीवाल, नगर, और दिसावत जैसी समूहों का उदय हुआ।

- शूद्र विविधता प्रदर्शित करते थे, कृषि श्रमिक, छोटे किसान, कारीगर, कारीगर, सेवक, और सहायक के रूप में विभिन्न कार्य करते थे।

- ब्रह्म वैवर्त पुराण में लगभग एक सौ शूद्र जातियों की सूची दी गई है, जो क्षेत्रीय और भौगोलिक संबंधों के आधार पर उपविभाजनों के साथ हैं।

- कुछ शूद्र जातियाँ विशेष औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उभरीं, जैसे पादुकाकृत और चर्मकार (जूते बनाने वाले, चमड़े के काम करने वाले)।

- कौशलों का जातियों में ठोस रूप लेना एक सहायक घटना थी, जिसमें नपीता, मोदक, ताम्बुलिका, स्वर्णकार, सूत्रकार, मालाकार, आदि जैसी जातियाँ विभिन्न कौशलों से उत्पन्न हुईं।

- ये जातियाँ शासकीय कुलीनता की वृद्धि के साथ बढ़ीं, और इन्हें आश्रिता के रूप में वर्णित किया गया, जो उनकी निर्भरता को दर्शाता है।

- व्यापारिक गिल्ड्स (श्रेनियाँ या प्रकृतियाँ) का ब्राह्मण दानकर्ताओं को हस्तांतरित करना उनकी अधीनता और गतिहीनता को दर्शाता है।

- 1000 ईस्वी का एक लेख, जो यादव महासामंत भील्लमा-II से संबंधित है, एक दान किए गए गाँव को परिभाषित करता है जिसमें अठारह गिल्ड्स शामिल थीं, जो जातियों के रूप में भी कार्य करती थीं।

भूमि वितरण, सामंत रैंक और वर्ण भेद

भूमि वितरण, सामंत रैंक और वर्ण भेद

शक्ति के वितरण और भूमि वितरण का सामाजिक संरचना पर प्रभाव:

- शक्ति का वितरण और भूमि वितरण का आपस में संबंध उस समय की सामाजिक संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता था।

- इस प्रभाव का एक मुख्य पहलू सामंत रैंक का उदय था जो पारंपरिक वर्ण (सामाजिक वर्ग) भेदों को पार करता था।

- शासक सामंत वर्ग अब केवल क्षत्रिय (योद्धा) नहीं रह गया था; विभिन्न वर्णों के व्यक्तियों को सामंत रैंक प्राप्त करने का अवसर मिला।

- वास्तुकला पर लिखी गई ग्रंथ मंसारा यह दर्शाती है कि किसी भी वर्ण के व्यक्तियों को सामंत पदानुक्रम में दो निचले सैन्य रैंक: प्रहारक और अस्त्राग्रहीन प्राप्त हो सकते थे।

- यह सामंत रैंक की सभी वर्णों के लिए खुली प्रवृत्ति को दर्शाता है।

- जैसे कि ठाकुर, रौत, और नायका जैसे उपाधियों का वितरण केवल क्षत्रिय या राजपूतों तक सीमित नहीं था।

- ये उपाधियाँ कायस्थ और अन्य जातियों को भी प्रदान की गईं जो भूमि प्राप्त करते थे और सेना में सेवा करते थे।

- मनुस्मृति पर कुल्लुक की टिप्पणी के अनुसार, बड़े व्यापारियों का शासक भूमि वाले सामंत वर्ग में शामिल होने की प्रवृत्ति थी।

- कश्मीर में, राजनक का शीर्षक, जिसका अर्थ है "लगभग एक राजा", ब्राह्मणों से जुड़ गया और बाद में राजदान के पारिवारिक नाम में विकसित हुआ।

- सामंत शीर्षक शिल्पकारों को भी दिए गए। उदाहरण के लिए, विजयसena की देओपारा शिलालेख में शूलपाणि का उल्लेख है, जो वरेंद्र (बारिंद, जो अब बांग्लादेश में है) में शिल्पकारों का प्रमुख था, जिसे रानक का शीर्षक प्राप्त था।

- सामंत रैंक धारकों के बीच सामाजिक पहचान के प्रतीक और चिन्ह उनके भूमि के स्वामित्व से निकटता से जुड़े थे।

- समाज में सम्मान के प्रतीक, जैसे कि उड़ने वाली झाड़ियाँ, छतरियाँ, घोड़े, हाथी, पालकी, और पंचमहाशब्द का अधिग्रहण, सामंत पदानुक्रम में किसी के विशिष्ट स्थान द्वारा निर्धारित किए गए।

- उदाहरण के लिए, चक्रवर्ती और महासामंत को मुख्य द्वार (सिन्हद्वार) स्थापित करने की अनुमति थी, जो कमतर वासियों को नहीं दी गई।

- विभिन्न ग्रेड के वासियों और अधिकारियों के लिए विभिन्न आकार के घरों का प्रावधान भी असमान भूमि धारकों के प्रभाव का परिणाम था।

सामाजिक तनावों में वृद्धि

सामाजिक तनाव में वृद्धि

आठवीं सदी के बाद भारत में सामाजिक परिवर्तन और तनाव:

- आठवीं सदी के बाद के सामाजिक परिवर्तन सामाजिक समानता के सिद्धांतों पर आधारित नहीं थे।

- महत्वपूर्ण असमानता वाले समाज में सामाजिक तनाव अव避नीय था।

- हालांकि शूद्र अपने सामाजिक स्थान को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अछूतता समाज के ताने-बाने में गहराई से समाई हुई थी।

- वास्तुपाल के गवर्नर रहने के दौरान, उन्होंने दही बेचने वाली दुकानों पर विभिन्न जातियों के मेल-जोल को रोकने के लिए मंच बनाए।

अछूतता के विकास के प्रमुख कारक:

- अशुद्ध व्यवसायों का पीछा

- निषिद्ध कार्यों का अपराधबोध

- धर्मविरुद्ध कार्यों का पालन

- शारीरिक अशुद्धताएँ

- बृहद नारद पुराण में शूद्रों को पूजा स्थलों से बाहर रखा गया है।

- चांडाल और डोम्बा अपनी उपस्थिति की घोषणा करने के लिए लाठियाँ ले जाने के लिए बाध्य थे ताकि दूसरों के संपर्क से बच सकें।

- हालांकि ब्राह्मणवादी कानून निर्माता महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के प्रति चिंतित थे, विशेष रूप से स्त्रीधन के संदर्भ में, इस अवधि में सती प्रथा का उदय होने लगा।

- बाणभट्ट की हर्षचरित में राजा हर्ष की माता का अपने पति की मृत्यु से पहले सती होना वर्णित है।

- राजतरंगिणी में कश्मीर में शाही परिवारों में सती के प्रदर्शन का उल्लेख है।

- उत्तर और दक्षिण भारत में पाए गए सती-सत्ता के ताम्रपत्र इस प्रथा की प्रचलता का समर्थन करते हैं।

- जातीय प्रतिस्पर्धाएँ थीं, जिसमें एक जैन ब्राह्मण को अछूत माना जाता था।

- लताकामेलका में दो ब्राह्मण एक-दूसरे को स्पष्ट कारण के बिना अब्रह्मण्य होने का आरोप लगाते हैं।

- धार्मिक संप्रदायों की संख्या बढ़ी, जिसमें रीति-रिवाजों, भोजन और वस्त्रों में भिन्नताएँ विभाजन का कारण बनीं।

- उदाहरण के लिए, बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में विभाजित हो गया, और कर्नाटका में जैनों के सात संप्रदाय थे।

- कर्नाटका में लिंगायतों और वीरशैवों के बीच संघर्ष भी हुआ।

- जाति भेदभाव को समाप्त करने का उद्देश्य रखने वाले धर्म अंततः जाति प्रणाली में समाहित हो गए।

- भूमि अनुदान अर्थव्यवस्था ने धार्मिक संप्रदायों के बीच भूमि के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया, जिससे सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ।

- कई धार्मिक संस्थाएँ भूमि के बड़े मालिक बन गईं।

- कुछ शासक, जैसे मत्तामयारा क्षेत्र के अवंतीवर्मन और दहला के एक चेदि राजा, ने अपने राज्यों को शैव सिद्धार्ता स्कूल के धार्मिक प्रमुख के रूप में समर्पित किया।

- जैनों के विधि-चैत्य संप्रदाय की प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने लालची जैन संन्यासियों की भूमि हड़पने की प्रथा की आलोचना की।

- कायस्थों का उभार, एक नए साक्षर वर्ग के रूप में, ब्राह्मणों की स्थिति को चुनौती दी।

- उड़ीसा के कायस्थ ताथागत-रक्षित ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय में तंत्रों के प्रसिद्ध प्रोफेसर के रूप में पहचान बनाई।

- कश्मीर के क्षेमेन्द्र ने बताया कि कायस्थों का उभार ब्राह्मणों के आर्थिक विशेषाधिकारों के ह्रास का कारण बना।

- कश्मीर में, मंदिर-पुजारी निगम के सदस्यों ने अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए प्रायोपवेश (हंगर स्ट्राइक) का उपयोग किया।

- ग्रामीण तनाव निम्नलिखित घटनाओं में स्पष्ट थे:

- कश्मीर में डमर की विद्रोह

- बंगाल में कवाईरत्तों का विद्रोह

- तमिलनाडु में भूमि अतिक्रमण के कारण आत्मदाह की घटनाएँ

- पांड्य क्षेत्र में शूद्रों द्वारा भूमि का अधिग्रहण

|

28 videos|739 docs|84 tests

|