मुहम्मद गोरी (Muhammad of Ghor) | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

परिचय

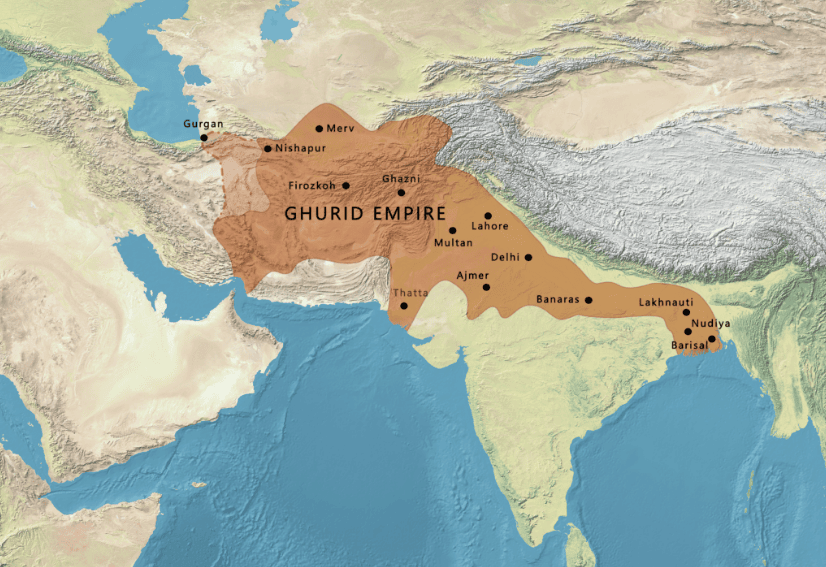

महमूद ग़ज़नवी की मृत्यु के बाद, ग़ज़नवी साम्राज्य तेजी से उनके कमजोर उत्तराधिकारियों के अधीन बिखर गया। सेल्ज़ुक तुर्कों ने उनके मध्य एशियाई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जबकि अफगानिस्तान के भीतर, उन्हें ग़ोरी (या ग़ुरी) से एक बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ा।

ग़ज़नी और ग़ुर के शासक परिवारों के बीच अफगानिस्तान पर नियंत्रण के लिए एक दीर्घ संघर्ष चला। अंततः, ग़ुरियों ने कमजोर ग़ज़नवियों से ग़ज़नी पर कब्जा कर लिया।

ग़ुरिद वंश

ग़ुर का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और ग़ुर वंश का उदय:

- ग़ुर, जो ग़ज़नी और हेरात के बीच ऊँचाई पर स्थित है, को ऐतिहासिक रूप से कुछ ने अफगान क्षेत्र बताया, लेकिन हाल के दृष्टिकोण इसे तुर्की मूल का मानते हैं।

- ग़ुर का शासक परिवार, जिसे शंसबानी कहा जाता है, फारस से तुर्की वंश का था।

- प्रारंभ में मुख्यतः कृषि प्रधान, ग़ुर मध्य एशिया में अपने मजबूत घोड़ों और इस्पात के लिए प्रसिद्ध था, जो युद्ध के लिए महत्वपूर्ण था।

- ग़ुर स्वतंत्र रहा जब तक कि 1009 ईस्वी में महमूद ग़ज़नवी ने इसे अधिग्रहित नहीं किया।

- जैसे-जैसे ग़ज़नवी शक्ति कमजोर पड़ी, ग़ुर के शासकों ने 12वीं शताब्दी की शुरुआत में स्वतंत्रता की मांग की और ग़ज़नवी प्रभुत्व को चुनौती दी।

संघर्ष और विजय: अफगानिस्तान के लिए संघर्ष:

- ग़ज़नवियों और ग़ुर के शासकों के बीच एक दीर्घ संघर्ष चला।

- ग़ुर के अला-उद-दीन हुसैन ने इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें ग़ज़नी पर बर्बर हमलों के लिए "जहाँ सोज़" या "दुनिया जलाने वाला" उपनाम मिला।

- हुसैन द्वारा ग़ज़नी का विनाश ग़ज़नवी शक्ति और प्रतिष्ठा को काफी कमजोर कर दिया।

- अला-उद-दीन के बाद, उनके पुत्र सैफ-उद-दीन और चचेरे भाई ग़ियास-उद-दीन ने संघर्ष जारी रखा।

- ग़ियास-उद-दीन ने अपने भाई शिहाब-उद-दीन मुहम्मद को ग़ज़नी पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा, जिसे उन्होंने 1173-74 ईस्वी में सफलतापूर्वक किया।

शिहाब-उद-दीन मुहम्मद और ग़ुरिद साम्राज्य का विस्तार:

- ग़ज़नी पर विजय प्राप्त करने के बाद, मुहम्मद को गवर्नर नियुक्त किया गया और अपने साम्राज्य का विस्तार करने की स्वतंत्रता दी गई। इस मुहम्मद को बाद में मुहम्मद गोरी के नाम से जाना जाएगा, जो 12वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमणों और वहां एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है। जबकि उसके भाई ने पश्चिम की ओर विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया और फारस के ख़्वारिज़्म शाह के साथ टकराव किया, मुहम्मद गोरी ने पूर्व की ओर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि गोरी एक स्वतंत्र शासक बन गए, उन्होंने अपने जीवनकाल में अपने बड़े भाई के प्रति वफादारी बनाए रखी, उन्हें सिक्कों और धार्मिक घोषणाओं में सम्मानित किया।

मुहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमणों के कारण

मुहम्मद गोरी के भारत पर विजय के पीछे के कारण:

- शक्ति और महिमा का विस्तार: मुहम्मद गोरी, अपने समय के कई महान शासकों की तरह, महत्वाकांक्षी थे और अपने साम्राज्य का विस्तार करके अधिक शक्ति और महिमा प्राप्त करना चाहते थे। भारत पर विजय प्राप्त करना इस महान दृष्टिकोण का हिस्सा था।

- वंशानुक्रम की प्रतिस्पर्धा: घूर और गज़नी के राजघराने परंपरागत दुश्मन थे। गज़नी पर कब्जा करने के बाद, गोरी ने पंजाब को सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा ताकि गज़नवीद, अपने वंशानुक्रम के प्रतिकूल, को कमजोर किया जा सके और अपने पूर्वी सीमांत को सुरक्षित किया जा सके।

- फारसी खतरों के कारण सामरिक बदलाव: घूर वंश को फारस में उभरते ख़्वारिज़्म वंश की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। घूर शक्ति के पश्चिम में विस्तार की जिम्मेदारी घियास-उद-दीन पर थी, जिसके कारण मुहम्मद गोरी ने भारत की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया।

- सैन्य वित्तपोषण: हालांकि लूट और डकैती गोरी के प्राथमिक लक्ष्यों में नहीं थे, पराजित दुश्मनों से सोना और चांदी प्राप्त करना उन्हें एक मजबूत सेना बनाने में मदद करता था, ताकि वे ख़्वारिज़्म शाहों के खिलाफ अपने अफगान क्षेत्र की रक्षा कर सकें।

मुहम्मद गोरी के आक्रमणों के समय भारत की स्थिति

भारत में मुहम्मद गोरी के आक्रमण से पूर्व राजनीतिक स्थिति:

- 1027 ईस्वी में महमूद गज़नवी के आक्रमण के 148 वर्ष बाद, 1175 ईस्वी में मुहम्मद गोरी के हमले के समय भारत में बहुत कम परिवर्तन हुआ।

- भारत राजनीतिक रूप से कई राज्यों में विभाजित था, जो उत्तर और दक्षिण में फैले हुए थे।

- इन राज्यों के आकार और शक्ति के बावजूद, वे एक-दूसरे के साथ लगातार लड़ाई के कारण कमजोर हो गए थे, जिससे वे विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ एकजुट नहीं हो पाए।

- सिंध और मुल्तान स्वतंत्र शिया मुस्लिम शासकों के अधीन थे।

- पंजाब में खुशनवाज शाह, जो अंतिम गज़नवी शासक थे, के अधीन था, जो कमजोर और असफल था।

- गुजरात और काठियावाड़ पर चालुक्य शासकों का शासन था, जिनका नेता मुलराज II था, लेकिन उन्होंने चौहानाओं के सामने अपनी शक्ति खो दी थी।

- दिल्ली और अजमेर पर चौहानाओं का शासन था, जिनका नेता पृथ्वीराज III एक सक्षम लेकिन दूरदर्शिता में कमी रखने वाला शासक था, जिसने गोरी के खिलाफ सहयोगियों को सुरक्षित करने में असफलता दिखाई।

- गहड़वालों का शासन जयचंद्र के अधीन कन्नौज में था, जो उत्तर भारत का सबसे विस्तृत साम्राज्य था।

- बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन था, जबकि बंगाल में पाल और सेनाओं का शासन था।

- दक्षिणी भारत राजनीतिक रूप से विभाजित था और उत्तर भारत के भाग्य के प्रति उदासीन था।

- सामाजिक रूप से, 11वीं सदी से कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, सिवाय मुस्लिम उपनिवेशों की शांतिपूर्ण बस्तियों के विभिन्न भागों में, जो मुस्लिम आक्रमणकारियों को कुछ सहानुभूति और जानकारी प्रदान कर सकते थे।

- कुल मिलाकर, भारत ने महमूद गज़नवी के आक्रमणों के समय से सामाजिक, सांस्कृतिक या सैन्य रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया था।

मुहम्मद गोरी के अभियानों में नवीनता:

- भारत पर आक्रमण करने के लिए मुहम्मद गोरी का तरीका महमूद गज़नवी से भिन्न था।

- खैबर दर्रे का उपयोग करने के बजाय, उन्होंने गोमल दर्रे को चुना, जिसे उन्होंने एक सुरक्षित और छोटा मार्ग समझा।

- इस विकल्प का कारण संभवतः खैबर दर्रे का लाहौर के गज़नवी शासकों द्वारा अच्छी तरह से रक्षा किया जाना था और गोरी का सीधी टकराव से बचने का इरादा था।

भारतीय उपमहाद्वीप में विजय:

- 1175 ईस्वी में, मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर हमला किया और इसे कर्मातिया शासक से आसानी से जीत लिया। इसके बाद उसने उच और निम्न सिंध को अपने अधीन कर लिया, प्रभावी सैन्य नियंत्रण और एक नागरिक प्रशासन स्थापित किया। 1178 ईस्वी में, गोरी ने गुजरात पर हमला किया, जहाँ उसे चालुक्य शासक मुलराज II के हाथों हार का सामना करना पड़ा, जो कि माउंट आबू के निकट हुआ। यह भारत में गोरी की पहली हार थी। इसके बाद, उसने गज़नीद से पंजाब पर विजय प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया।

पंजाब क्षेत्र में विस्तार:

- 1179 ईस्वी में, गोरी ने पेशावर पर कब्जा कर लिया और बाद में लाहौर पर हमला किया। उसे गज़नीद के अंतिम शासक खुसरव शाह से उपहार प्राप्त हुए, और 1185 ईस्वी में उसने सियालकोट को जीत लिया। गोरी ने 1186 ईस्वी में फिर से लाहौर पर हमला किया, खुसरव शाह को कैद कर लिया और पूरे पंजाब क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। खुसरव शाह को 1192 ईस्वी में हत्या कर दी गई।

पृथ्वीराज III के साथ संघर्ष:

- मोहम्मद गोरी के साम्राज्य की सीमाएँ पृथ्वीराज III, जो कि दिल्ली और अजमेर के चौहाण शासक थे, की सीमाओं से मिलीं, जब गोरी ने पंजाब पर विजय प्राप्त की। 1189 ईस्वी में, गोरी ने भटिंडा पर हमला किया और इसे जीत लिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की प्रगति के कारण उन्हें पहले तराइन की लड़ाई का सामना करना पड़ा।

पहली तराइन की लड़ाई:

- लड़ाई के स्थल के स्थान को लेकर विवाद है। A.B.M हबीबुल्ला ने अलेक्जेंडर कन्निंघम की पहचान पर सहमति जताई है, जिसमें इसे भटिंडा और सिरसा के बीच एक गाँव टोरवान के रूप में दर्शाया गया है। फिरिश्ता के अनुसार तराइन को ताराोरी के नाम से भी जाना जाता था; इस प्रकार एलफिंस्टोन ने इसे करनाल और थानेसर के बीच स्थित माना। तराइन दिल्ली से 80 मील दूर था, और पहली तराइन की लड़ाई 1190-91 ईस्वी में हुई। इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी को एक भयंकर हार का सामना करना पड़ा। हम्मीर-महाकाव्य में वर्णित है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान द्वारा कैद किया गया था, लेकिन उन्हें कृपा से मुक्त कर दिया गया। लेकिन यह दृष्टिकोण इतिहासकारों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। पृथ्वीराज ने बाद में भटिंडा के किले पर हमला किया, लेकिन इसे केवल 13 महीनों बाद ही जीत सके। यह राजपूतों की सैन्य संगठन की कमी और युद्ध रणनीति की दोष के बारे में एक दुखद टिप्पणी है कि उन्होंने तुर्कों के हाथों से अपने ही किले को पुनः प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लिया, जिन्होंने इसे पहले एक झटके में जीत लिया था।

प्रतिशोध की तैयारी:

- ताराइन में पराजय के बाद, मुहम्मद गौरी अपनी अपमान का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने 120,000 पुरुषों की एक मजबूत सेना एकत्र की और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ एक और अभियान के लिए तैयार हुए। 1192 ई. में, गौरी ताराइन लौटे, जहाँ उन्होंने पृथ्वीराज III को निर्णायक रूप से पराजित किया। पृथ्वीराज को पकड़ लिया गया, और प्रोफेसर हसन निजामी के अनुसार, उन्होंने गौरी की अधीनता स्वीकार की, लेकिन बाद में उनके खिलाफ साजिश करने के लिए उन्हें फांसी दे दी गई।

ताराइन की दूसरी लड़ाई का महत्व:

- 1192 ई. में ताराइन की दूसरी लड़ाई भारतीय इतिहास में एक निर्णायक क्षण था।

- यह न केवल चौहान साम्राज्य की शक्ति के अंत को चिह्नित करता है, बल्कि भारत में मुस्लिम विजयों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करता है।

- पृथ्वीराज की पराजय ने मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ अन्य राजपूत शासकों की प्रतिरोध को कमजोर कर दिया।

- लड़ाई के बाद, मुहम्मद गौरी ने अजमेर और दिल्ली पर कब्जा कर लिया, उत्तरी भारत में एक मजबूत आधार स्थापित किया।

विजयों का समेकन:

- कुतुब-उद-दिन ऐबक, गौरी का एक दास जनरल, भारतीय विजयों को समेकित करने के लिए नियुक्त किया गया।

- ऐबक ने विद्रोहों को दबाया, दिल्ली को भारत में मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी बनाया, और क्षेत्र का विस्तार किया।

- 1194 ई. में, ऐबक ने बारान और कोइल पर कब्जा किया, गौरी के साम्राज्य का विस्तार जारी रखा।

बंगाल और बिहार में विस्तार:

- गौरी के अधीन एक सज्जन, इक्तियार-उद-दिन मुहम्मद बख्तियार खिलजी, बंगाल और बिहार में विस्तार किया।

- खिलजी ने बौद्ध monasteries को लूटे और नदिया पर विजय प्राप्त की, जिससे बड़े हिस्से में तुर्की नियंत्रण स्थापित हुआ।

मुहम्मद गौरी के अंतिम वर्ष:

- जब उसके सामंत भारत में साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण कर रहे थे, मोहम्मद गौरी फारस के ख्वारिज्म शाह के खिलाफ युद्धों में व्यस्त था। 1205 ई. में उसे एक महत्वपूर्ण पराजय का सामना करना पड़ा, जिससे भारत में विद्रोह भड़क गए। गौरी विद्रोहों को दबाने के लिए भारत वापस आया और अंततः 15 मार्च, 1206 ई. को धाम्यक में खोकहर साहसी समूह द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। उसका शव गज़नी ले जाकर वहीं दफनाया गया, जिससे भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका का अंत हुआ।

मोहम्मद गौरी का चरित्र आकलन

मोहम्मद गौरी और महमूद ग़ज़नवी की तुलना:

- मोहम्मद गौरी के चरित्र और उपलब्धियों का आकलन करते समय महमूद ग़ज़नवी की तुलना आम है, लेकिन कभी-कभी यह गौरी के महत्व को कम कर सकती है। ऐसी तुलना के बावजूद, भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी की भूमिका को नकारा नहीं किया जा सकता।

सैन्य नेतृत्व:

- एक सैन्य नेता के रूप में, मोहम्मद गौरी महमूद ग़ज़नवी के समान नहीं था। महमूद ग़ज़नवी एक स्वाभाविक सैन्य कमांडर था, जो भारत और मध्य एशिया में अपने सभी अभियानों में सफल रहा। उसने एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, पहले इस्लामी दुनिया के सुलतान का खिताब हासिल किया और अपने जीवनकाल में अजेय रहा।

पराजयों को पार करना:

- मोहम्मद गौरी ने मुलराजा, पृथ्वीराज चौहान और ख्वारिज्म शाह के हाथों महत्वपूर्ण पराजयों का सामना किया। हालांकि, उसकी महानता उसकी असफलताओं से सीखने, अनुकूलन करने और अंततः सफलता हासिल करने में थी। उसने अपने जनरलों के बीच डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास उत्पन्न किया, उनके विचारों को महत्व दिया और उनकी उपलब्धियों का श्रेय दिया।

दीर्घकालिक प्रभाव:

- मुहम्मद गोरी की सफलताएं और विजयें महमूद ग़ज़नवी की तुलना में अधिक स्थायी प्रभाव छोड़ गईं। प्रोफेसर के.ए. निजामी का उल्लेख है कि अपनी हार के बावजूद, गोरी ने मध्यकाल के सबसे महान साम्राज्यों में से एक स्थापित किया, इस संदर्भ में महमूद ग़ज़नवी को पीछे छोड़ते हुए।

भारत के लिए दृष्टि:

- मुहम्मद गोरी ने भारत की घटती राजनीतिक संरचना का सही आकलन किया और तुर्क साम्राज्य की स्थापना की योजना बनाई। प्रतिरोध और हार का सामना करने के बावजूद, वह अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहे, जो महमूद ग़ज़नवी की तुलना में एक उच्च आदर्श का प्रदर्शन करता है, जो मुख्य रूप से लूट के लिए प्रयासरत थे।

राजनीतिक रणनीति:

- गोरी ने राजपूत शासकों के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटने की राजनीतिक दूरदर्शिता दिखाई, जिससे वे उसके खिलाफ एकजुट नहीं हो सके। उन्होंने द्वितीय तराइन की लड़ाई के बाद दिल्ली और अजमेर का तत्काल अधिग्रहण नहीं किया, जिससे स्थानीय शासकों को कुछ अधिकार बनाए रखने का अवसर मिला। उनकी इस रणनीति ने भारत में तुर्की शक्ति को मजबूत करने में मदद की, जिससे उन्होंने सैन्य चौकियां स्थापित कीं और उन्हें तुर्की सैनिकों से भर दिया।

व्यक्तित्व का आकलन:

- मुहम्मद गोरी सक्षम व्यक्तियों को अपनी सेवा में चयनित करने में कुशल थे, और उन्होंने जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से वितरण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यालदुज़, और मलिक बहाउद्दीन तुगरील जैसे प्रमुख व्यक्तियों को गोरी ने प्रशिक्षित किया और उनकी सफलताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रोफेसर ए.बी.एम. हबीबुल्ला ने इस पर जोर दिया कि जबकि गोरी ने एक स्थायी राजवंश की स्थापना नहीं की, उन्होंने अपने आदर्शों को बनाए रखने के लिए वफादार और सक्षम व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया।

चरित्र की मजबूती:

- गोरी की सफलता मुख्य रूप से उनके मजबूत चरित्र और अडिग आदर्शों के कारण थी, भले ही भारत में प्रारंभिक असफलताओं और ख्वारिज्म शाह द्वारा मिली हारों के बाद भी। उन्होंने अपने अभियानों की योजनाएँ सावधानीपूर्वक बनाई, आवश्यकतानुसार रणनीतियों को अनुकूलित किया और अनावश्यक जोखिम से बचा। अनहिलवाड़ा और तराइन जैसी हारों के बाद, उन्होंने बेहतर तैयारी के साथ पुनर्गठित किया और बेहतर सैन्य रणनीतियों को अपनाया। भारत में व्यस्त रहने के बावजूद, उन्होंने मध्य एशिया में कई अभियानों की देखरेख की, जो उनकी अंतिम सफलता में योगदान दिया।

तुर्की शासन की नींव:

- घोरी को भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि और महत्व को दर्शाता है।

- भारत में प्रशासन के लिए सीमित समय होने के बावजूद, क्योंकि वह मुख्य रूप से गज़नी और घूर से शासन करते थे, उनके अधिग्रहित क्षेत्रों की gobernance का कार्य मुख्यतः कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा गया।

- घोरी ने फ़ख़रुद्दीन राज़ी और निज़ामी उरुज़ी जैसे विद्वानों का भी समर्थन किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना थी, जिसने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा।

तुर्कों की सफलता और राजपूतों की हार के कारण

आर्नोल्ड टॉय्नबी का सभ्यता के पतन पर दृष्टिकोण:

- टॉय्नबी ने तर्क किया कि महान सभ्यताओं का पतन मुख्य रूप से विदेशी आक्रमण के कारण नहीं होता, बल्कि यह आंतरिक क्षय का परिणाम होता है। आक्रमण केवल अंतिम प्रहार करते हैं।

पूर्व-इस्लामिक भारतीय समाज के पतन में योगदान देने वाले कारक:

- सड़ते हुए राजनीतिक ढांचे

- पुराने सैन्य संगठन

- स्थिर सामाजिक ढांचा

- सामाजिक-धार्मिक दोष

- आर्थिक असंतुलन

तुर्की आक्रमणकारी बनाम राजपूत:

- सैन्य संगठन: राजपूतों की तुलना में बेहतर।

- कमांड की एकता: एक नेता का पालन किया, जिससे प्रभावी समन्वय सुनिश्चित हुआ।

- युद्ध की तकनीकें: नवीनतम रणनीतियों के साथ अद्यतन।

- धनुषबाजी और घुड़सवार सेना: राजपूत पैदल सेना के खिलाफ धनुषबाजी का प्रभावी उपयोग और अनुशासित घुड़सवार सेना।

- रणनीतियाँ: नकली लड़ाइयाँ, घात, आश्चर्यजनक हमले और रिजर्व सेनाओं जैसी तकनीकों का उपयोग किया।

- धार्मिक उत्साह: इस्लाम का प्रचार करने और शहादत के माध्यम से जन्नत का वादा करने की इच्छा से प्रेरित।

- भौतिक प्रोत्साहन: लूट और डकैती के वादे द्वारा प्रेरित, प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार और पदोन्नति।

- करियर के अवसर: सैनिक Merit के आधार पर उच्च पद हासिल कर सकते थे, जिसमें सुलतान या कमांडर शामिल हैं।

- भर्ती: साहसिकता और धन की लालसा वाले कई मध्य एशियाई युवाओं को आकर्षित किया।

- सैन्य संगठन: पुराने अवधारणाओं पर आधारित और स्थानीय रियासतों तक सीमित।

- हथियार और रणनीतियाँ: हथियारों, रणनीतियों, या उपकरणों में सुधार या नवाचार नहीं किया।

- सैनिकों का चयन: गुण के बजाय संख्या पर ध्यान केंद्रित किया।

- युद्ध की परंपराएँ: हिंदू परंपराओं का पालन किया, जिसने उनकी रणनीतियों को सीमित किया और उन्हें अधिक मानवतावादी बना दिया।

- चौकसी: कोई भी कीमत पर जीतने के बजाय सम्मान और चौकसी पर अधिक ध्यान केंद्रित किया।

- अहिंसा: अहिंसा का सिद्धांत उन्हें रक्षात्मक स्थिति में भी आक्रामक नहीं बनाता।

प्राचीन भारतीय सभ्यता का पतन:

- 11वीं और 12वीं शताब्दी ने प्राचीन भारतीय सभ्यता के पतन को चिह्नित किया, जहाँ टॉयनबी का बीट-रैली-रूट का सिद्धांत स्पष्ट था।

- राजपूत नेतृत्व ने ऐसे चुनौतियों का सामना किया जिन्हें वे पार नहीं कर सके, जिससे उनका पतन हुआ।

- राजपूत राजनीतिक प्रणाली ने महमूद ग़ज़्नवी और फिर मुहम्मद गोरी द्वारा आक्रमणों से महत्वपूर्ण झटके अनुभव किए।

- राजपूत नेतृत्व ने अनुकूलन करने में असफलता दिखाई और कठोर हो गया, अपने पतन के बावजूद अपनी इच्छा थोपने की कोशिश की।

- राजपूत, जो एक प्रमुख अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करते थे, ने अपनी रचनात्मकता खो दी और अपने गर्व के कारण तुर्की आक्रमणकारियों के सामने झुक गए।

तुर्की विजय का भारत पर प्रभाव

- तुर्की शासन की स्थापना: तुर्कों की राजपूतों पर विजय ने उत्तर भारत में तुर्की शासन की शुरुआत की।

- केंद्रीकृत सरकार: तुर्की शासकों जैसे इल्तुतमिश, अलाउद्दीन ख़िलजी, और ग़ियासुद्दीन ने सामंतवाद को समाप्त करने और एक सशक्त केंद्रीकृत सरकार स्थापित करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने उत्तर भारत में प्रशासन का एक समान प्रणाली बनाने में सफलता प्राप्त की।

- बाहरी संपर्कों का पुनर्जागरण: तुर्की शासन के दौरान, भारत ने एशियाई और अफ़्रीकी देशों के साथ संपर्क पुनः स्थापित किया, जो राजपूत युग के दौरान अनुभव की गई अलगाव की अवधि का अंत था।

- शहरी क्रांति: तुर्की विजय ने एक शहरी क्रांति को जन्म दिया, जिससे विभिन्न वर्गों, जातियों, और धर्मों के लोग शहरों में बिना भेदभाव के एक साथ रहने लगे। इस समावेशिता ने शहरी केंद्रों की वृद्धि और विकास में योगदान दिया।

- व्यापार और उद्योगों का विकास: बाहरी दुनिया के साथ संपर्क, प्रशासनिक एकता, शहरों की वृद्धि, और एक सिक्काकरण प्रणाली जैसे कारकों ने व्यापार और उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया, जिससे भारत में समृद्धि बढ़ी।

- सांस्कृतिक एकीकरण: अदालत की भाषा के रूप में फ़ारसी को अपनाने ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक एकीकरण को सुविधाजनक बनाया, क्योंकि दोनों समुदायों ने फ़ारसी सीखी।

- जाति व्यवस्था को चुनौती: जबकि हिंदुओं के बीच जाति व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सका, तुर्की शासन ने जाति भेद और अस्पर्श्यता को कमजोर किया, जिससे निचली जातियों को सुरक्षा मिली।

- सैन्य सुधार: तुर्कों ने भारत की सैन्य संगठन और रणनीतियों में सुधार किया, सेना का केंद्रीकरण, घुड़सवार सेना पर जोर, हथियारों में वृद्धि, और सेना की गतिशीलता को बढ़ाया। इससे भारतीय सेना अधिक कुशल हो गई और एशिया में सर्वश्रेष्ठ सेनाओं के समकक्ष हो गई, जिससे मंगोल आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सका।

- इंडो-मुस्लिम संस्कृति: तुर्की शासन ने हिंदू और मुस्लिम प्रभावों के मिश्रण से इंडो-मुस्लिम संस्कृति के विकास को बढ़ावा दिया, जिससे भारत में एक नया सामाजिक ताना-बाना बना।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|