घुरीय आक्रमण, घुरीय सफलता के पीछे के कारक | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

परिचय

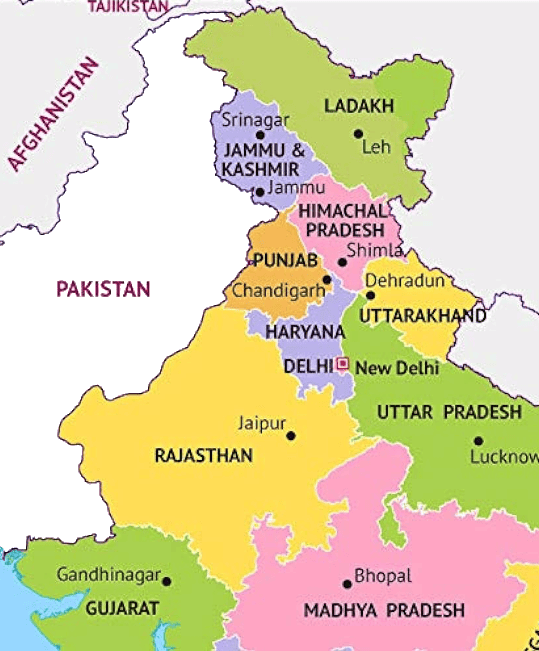

- भारत केंद्रीय और पश्चिमी एशिया से पर्वतीय अवरोधों द्वारा अलग है, लेकिन ये पर्वत उत्तर में हिमालय की तरह पार करना कठिन नहीं हैं।

- इतिहास के दौरान, कई आवधिक और अर्ध-आवधिक समूह इन पर्वतीय दर्रों के माध्यम से भारत की ओर आकर्षित हुए हैं।

आकर्षण के कारक:

- उर्वर भूमि: भारत में अच्छी जलवायु वाली समतल भूमि है जिसमें उर्वर मिट्टी है, जो कृषि के लिए आदर्श है।

- धनी शहर: देश में समृद्ध और फलते-फूलते शहर और बंदरगाह हैं, जो व्यापार और वाणिज्य के लिए आकर्षक हैं।

- आर्थिक समृद्धि: भारत की संपत्ति मेहनती किसानों, कुशल कारीगरों और अनुभवी व्यापारियों और वित्तीय विशेषज्ञों द्वारा उत्पन्न होती है।

उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति

उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति

हर्ष के निधन के बाद भारत में राजनीतिक विखंडन:

- हर्ष के निधन के बाद और मुस्लिम आक्रमण से पहले, भारत राजनीतिक रूप से एकीकृत नहीं था।

- 10वीं सदी के मध्य तक, दो शक्तिशाली राजपूत राज्य—गुर्जर-प्रतिहार साम्राज्य (जिसकी राजधानी कन्नौज थी) और राष्ट्रकूट साम्राज्य (जो मान्यखेत में स्थित था)—कमजोर होने लगे।

- इस अवधि में कई नए साम्राज्य उभरे, जिनमें कलिंजर और महोबा के चंदेल, राजस्थान के साकंभरी के चौहान, मालवा के परमार और गुजरात के चालुक्य शामिल थे।

- इन साम्राज्यों के पास कई वफादार थे जो अक्सर अपनी स्वतंत्रता की कोशिश करते थे बजाय अपने अधिपतियों की सहायता करने के।

- इस समय कश्मीर की शासिका शक्तिशाली रानी डिड्डा थीं, जिन्होंने 958 ईस्वी से 1003 ईस्वी तक शासन किया।

- प्रारंभ में, उन्होंने अपने पुत्र और पोतों के लिए उप-राज्यपाल के रूप में शासन किया और बाद में अकेली शासक बनीं।

- डिड्डा का शाहियों (हिंदू-शाहियों के रूप में भी जाने जाते हैं) के साथ लंबे समय से प्रतिद्वंद्विता थी, और उन्होंने महमूद ग़ज़नी के साथ उनके संघर्ष में उनकी सहायता नहीं की।

- इतिहासकार फेरिश्ता के दावों के विपरीत, कोई राजपूत शासक महमूद के खिलाफ शाहियों की सहायता के लिए नहीं आया।

- हिंदू-शाहियों ने पेशावर से ब्यास नदी तक के क्षेत्र पर नियंत्रण रखा और महमूद के भारत में आक्रमणों के पहले शिकार बने।

ग़ज़नी का आक्रमण

महामूद ग़ज़नी के आक्रमण और भारतीय इतिहास पर उनका प्रभाव:

- राजनीतिक और सैन्य पूर्वापेक्षाएँ: 10वीं और 11वीं सदी के शुरुआती आक्रमणों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।

- शक्ति में वृद्धि: 999 ईस्वी में महमूद ग़ज़नी का शासक बना। 1001 में, उसने वर्तमान उत्तर भारत के हिंदू-शाही शासकों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया।

- हिंदू-शाहियों को पराजित करना: महमूद ने हिंदू-शाही शासकों को हराया और क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार किया। 1015 तक, वह लाहौर पहुंच गया, जिससे भारत में आगे की तुर्की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ।

- ऐतिहासिक खाता: 17वीं सदी के इतिहासकार फेरिश्ता ने दावा किया कि राजपूत शासकों ने महमूद के खिलाफ शाहियों की मदद की। हालांकि, आधुनिक इतिहासकार इस खाते पर प्रश्न उठाते हैं क्योंकि उस समय उल्लेखित राजपूत राज्यों की स्थिति कमजोर थी।

- अभियानों का उद्देश्य: महमूद के गंगा घाटी में आक्रमणों का उद्देश्य केंद्रीय एशिया में अपने अभियानों के लिए धन जुटाना और स्थानीय शक्तियों को अस्थिर करना था, ताकि उसके खिलाफ कोई एकीकृत प्रतिरोध न हो सके।

- निष्क्रिय क्षेत्र: जबकि महमूद ने पंजाब से आगे अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं किया, उसके अभियानों ने ऊपरी गंगा दोआब में एक निष्क्रिय क्षेत्र का निर्माण किया, जिससे शक्तिशाली स्थानीय राज्यों का उदय बाधित हुआ।

- भारत में छापे: 1025 में महमूद के छापे राजस्थान और सोमनाथ तक फैल गए। उसके आक्रमण उसके 1030 ईस्वी में निधन तक नियमित रूप से होते रहे।

- भारतीय प्रतिरोध पर प्रभाव: महमूद के अभियानों ने भारतीय राजनीतिक शक्ति के विखंडन को उजागर किया और भविष्य के तुर्की विजय के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

- महामूद ग़ज़नी के नेतृत्व में: वह एक प्रखर योद्धा थे जिन्होंने पश्चिम और केंद्रीय एशिया में एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उन्होंने फारसी कवि फ़िरदौसी जैसे साहित्यिक व्यक्तित्वों का समर्थन किया, जिन्होंने शाहनामा की रचना की, जो एकल कवि द्वारा रचित longest महाकाव्य कविता है।

- विरासत: अपनी उपलब्धियों के बावजूद, महमूद ने दीर्घकालिक संस्थाएँ स्थापित नहीं कीं और भारत में उन्हें मुख्य रूप से एक लुटेरे के रूप में याद किया जाता है। उनके ग़ज़नी के बाहर का शासन अक्सर अत्याचारी माना जाता था, विशेषकर खुरासान में भारी कराधान के कारण।

- समकालीन प्रतिष्ठा: महमूद का भारत में अच्छा नाम नहीं था और उन्होंने भारत के बाहर भी अपने समकालीनों में सकारात्मक प्रतिष्ठा नहीं पाई।

ग़ज़नी के निधन के बाद

युद्ध और विखंडन का काल (1030 - घूरिद आक्रमण):

- महмूद ग़ज़नी की मृत्यु के बाद 1030 में, उत्तरी भारत में विभिन्न राजपूत राज्यों के बीच लगातार आंतरिक संघर्ष का एक काल शुरू हुआ, जिसमें कोई एक शक्ति प्रमुख नहीं बन सकी।

प्रतिहार शक्ति का पतन:

- महमूद के कन्नौज पर आक्रमणों के बाद, प्रतिहार साम्राज्य का पतन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप छोटे ज़मींदारी राज्यों का उदय हुआ।

गहड़वालों का उदय:

- 11वीं सदी के अंत तक, गहड़वाला वंश (जो वाराणसी के चारों ओर केंद्रित था) उभरा, जो अक्सर बंगाल के पाल साम्राज्य और दिल्ली के तोमर वंश के साथ संघर्षरत रहा।

चाहमान (चौहान) वंश:

- राजस्थान में एक और महत्वपूर्ण शक्ति चाहमान (या चौहान) वंश था, जिसने गुजरात के चालुक्य और मालवा के परमारों के साथ निरंतर युद्ध किया।

चंदेला वंश:

- खजुराहो के चंदेलों ने भी एक प्रभावशाली वंश का गठन किया, जिनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी मालवा के परमार और काशी के गहड़वाले थे।

ग़ज़नवीदों के खिलाफ एकजुट होने में असमर्थता:

- ग़ज़नवीद शक्ति के पश्चिम और मध्य एशिया में पतन के बावजूद, ये राजपूत राज्य ग़ज़नवीदों को पंजाब से बाहर निकालने के लिए एकजुट होने में असमर्थ या अनिच्छुक थे।

- महमूद ग़ज़नी के उत्तराधिकारी डोआब क्षेत्र में लगातार आक्रमण करते रहे, जो वाराणसी तक पहुंचे, जिससे ग़ज़नवीद साम्राज्य की अर्थव्यवस्था लूटे गए धन के प्रवाह के माध्यम से मजबूत बनी रही।

- हालांकि, ग़ज़नवीद भारत में अपने क्षेत्र का विस्तार करने की स्थिति में नहीं थे।

दक्षिण में विभाजन:

दक्षिण भारत के क्षेत्र में, चोल, चेरा, पल्लीव, चालुक्य और पांडेय जैसे साम्राज्य भी छोटे, प्रतिस्पर्धात्मक राज्यों में विभाजित थे।

घुरीद्स का उदय

घुरीद्स का सत्ता में उदय:

- घुरीद्स ने घुर में शक्ति प्राप्त की, जो ग़ज़्नवीद साम्राज्य और सेलजुकिड्स के बीच एक दूरदराज का क्षेत्र था।

- घुर इतना अलग-थलग था कि यह 11वीं शताब्दी तक एक पैगान एन्क्लेव (महायान बौद्ध धर्म के एक रूप) बना रहा, मुस्लिम क्षेत्रों से घिरा हुआ।

- इस क्षेत्र को 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस्लाम में परिवर्तित किया गया, जब महमूद ने इस पर आक्रमण किया।

- कुछ क्षेत्रीय संघर्षों के बाद, घुरीद्स एक प्रमुख शक्ति बन गए।

- 1163 में, ग़ियासुद्दीन मुहम्मद ने घुर का शासक बनने के बाद अपने भाई मुइज़्ज़ुद्दीन मुहम्मद को ग़ज़ना का शासक नियुक्त किया।

- इस नियुक्ति ने मुइज़्ज़ुद्दीन को भारत के विजय पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी।

घुरीय आक्रमण

- मिन्हाज सिराज की तबकात-ए-नासिरी

- हसन निजामी की ताजुल-मआसीर

- चंद bardai का प्रतिहाराज रसो

प्रतिहाराज III और उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति

प्रतिहाराज III: प्रमुख चौहान शासक:

- प्रतिहाराज III चौहान वंश का एक प्रमुख शासक बने, जिन्होंने 1177 में अजे़मेर में 11 वर्ष की आयु में सिंहासन ग्रहण किया।

- उन्होंने 16 वर्ष की आयु में प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया और आक्रामक विस्तारवादी नीति शुरू की, जिसका लक्ष्य राजस्थान के छोटे राज्यों को बनाना था।

चंदेलों के साथ संघर्ष:

- उनका सबसे प्रसिद्ध सैन्य अभियान खजुराहो और महोबा के चंदेलों के खिलाफ था।

- चंदेले एक शक्तिशाली राज्य थे, जो ग़ज़्नवीद्स के खिलाफ अपनी प्रतिरोध के लिए जाने जाते थे।

- महाकाव्य युद्धों में प्रसिद्ध योद्धा अल्हा और उदाल शामिल थे, जिन्होंने महोबा की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्हें हिंदी महाकाव्य प्रतिहाराज-रस और अल्हा खंड में मनाया गया।

- प्रतिहाराज ने चंदेलों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की, लूट को हासिल किया लेकिन कोई अतिरिक्त क्षेत्र प्राप्त नहीं किया।

चालुक्यों और गहड़वालों के साथ संघर्ष:

- 1182 से 1187 के बीच, पृथ्वीराज ने अपने लंबे समय के प्रतिद्वंद्वियों, गुजरात के चालुक्यों पर ध्यान केंद्रित किया। गुजरात के शासक भीमा II ने पृथ्वीराज को हराया, जिसके बाद उन्होंने गंगा घाटी और पंजाब की ओर ध्यान दिया। इस अवधि में कानौज के गहड़वालों के साथ संघर्ष हुए, विशेष रूप से पृथ्वीराज द्वारा गहड़वाला शासक जय चंद की बेटी संयोगिता का अपहरण करने का मामला महत्वपूर्ण है, जो उसकी स्वयंवर के दौरान हुआ। इस समय के दौरान जय चंद की युद्ध में हार एक उल्लेखनीय घटना थी।

अलगाव और पतन:

- अपने सभी पड़ोसियों के खिलाफ युद्ध छेड़कर, पृथ्वीराज ने स्वयं को राजनीतिक रूप से अलग कर लिया। जब उन्होंने मुइज़्ज़ुद्दीन मुहम्मद की अगुवाई में तुर्की सेनाओं का सामना किया, तो यह अलगाव एक महत्वपूर्ण disadvantage बन गया।

- पृथ्वीराज को एक शक्तिशाली योद्धा और कवियों तथा विद्वानों के संरक्षक के रूप में याद किया जाता है। कई सैन्य विजय के बावजूद, तराइन की दूसरी लड़ाई में उनकी प्रदर्शन को एक सामान्य और राजनेता के रूप में उनके रिकॉर्ड पर एक दाग माना जाता है।

चंद बरदाई और पृथ्वीराज रासो

- चंद बरदाई भारतीय राजा पृथ्वीराज III चौहान के दरबारी कवि थे। उन्हें व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष और पुराणों में महारत हासिल थी। वे युद्धों के दौरान राजा के साथ रहते थे, विशेषकर तराइन की दूसरी लड़ाई में। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज के जीवन पर हिंदी में एक महाकाव्य कविता "पृथ्वीराज रासो" की रचना की। समय के साथ, पृथ्वीराज रासो को कई अन्य लेखकों द्वारा जोड़ने और संपादित करने के साथ समृद्ध किया गया। पृथ्वीराज रासो एक अर्ध-ऐतिहासिक, अर्ध-गीतात्मक विवरण है जो पृथ्वीराज चौहान की वीरता को दर्शाता है। यह किंवदंती ऐतिहासिक घटनाओं को नाटकीय प्रभाव के लिए बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत करती है। इसके ऐतिहासिकता को इतिहासकारों द्वारा अविश्वसनीय माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में वर्णित कई घटनाएँ और युद्ध की जानकारियाँ अन्य समकालीन स्रोतों, हिंदू और मुस्लिम दोनों में, प्रकट नहीं होती हैं। जबकि यह पूरी तरह से इतिहास नहीं है, पृथ्वीराज रासो उत्तरी भारत के क्षत्रिय समुदायों की सामाजिक और जातीय संरचना पर जानकारी का स्रोत है।

घोरी के प्रारंभिक आक्रमण (मुइज़्ज़ुद्दीन मुहम्मद)

मुईज़ुद्दीन के भारत में अभियानों:

- मुईज़ुद्दीन का भारत पर पहला हमला 1175 में हुआ, जब उसने मुल्तान पर कब्जा किया।

- अगले वर्ष, उसने उच्च पर अधिकार कर लिया।

- 1178-79 के दौरान, मुईज़ुद्दीन मुल्तान और उच्च के माध्यम से नहरवाला (गुजरात) की ओर बढ़ा। हालांकि, उसे माउंट आबू के निकट गुजरात के शासक के हाथों एक महत्वपूर्ण पराजय का सामना करना पड़ा।

- चौलुक्याओं ने पृथ्वीराज से सहायता मांगी, लेकिन उनके मंत्रियों ने मदद करने से इनकार किया, उन्हें घुरिद और चौलुक्य दोनों को दुश्मन मानते हुए।

- उस समय, पृथ्वीराज केवल बारह वर्ष का था, इसलिए इस निर्णय के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

- मुईज़ुद्दीन का प्रारंभिक लक्ष्य पंजाब और सिंध पर नियंत्रण प्राप्त करना था।

- 1181 तक, उसने पेशावर, उच्च, मुल्तान, और लाहौर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था।

- भारत में आगे बढ़ते हुए, मुईज़ुद्दीन को राजपूतों का प्रतिरोध सामना करना पड़ा, जो गंगetic मैदान पर नियंत्रण रखते थे।

ताराइन की पहली लड़ाई, 1191:

- 1191 में, मुईज़ुद्दीन ने तबरहिंदा के किले पर हमला किया और उसे कब्जा कर लिया, जो दिल्ली की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण था।

- इसकी महत्वता को पहचानते हुए और तुर्कों को अपनी स्थिति मजबूत करने से रोकने के लिए, पृथ्वीराज ने तेजी से तबरहिंदा की ओर मार्च किया।

- बाद में होने वाली लड़ाई में, पृथ्वीराज ने निर्णायक विजय प्राप्त की, जिसमें मुईज़ुद्दीन को एक खलजी घुड़सवार द्वारा बचाया गया।

- अपनी जीत के बाद, पृथ्वीराज ने हतोत्साहित घुरिद सेना का पीछा नहीं करने का निर्णय लिया, संभवतः इसलिए क्योंकि वह शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में अधिक दूर नहीं जाना चाहता था या उसे विश्वास था कि, जैसे ग़ज़नवीद, घुरिद पंजाब पर शासन करने में संतुष्ट होंगे।

- उसने तबरहिंदा की घेराबंदी को एक छोटी सीमा की झड़प के रूप में देखा और अपनी जीत से संतुष्ट रहा।

- पृथ्वीराज रसो इस अवधि के दौरान राज्य मामलों की अनदेखी करने के लिए पृथ्वीराज की आलोचना करता है।

ताराइन की दूसरी लड़ाई, 1192:

तराइन की दूसरी लड़ाई, 1192:

- 1192 भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है।

- मुइज़ुद्दीन ने इस लड़ाई के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी की थी, और कई अमीरों को अपमानित किया था जिन्होंने पहले लड़ाई में असफलता का सामना किया था।

- समकालीन इतिहासकार मिन्हाज सिराज के अनुसार, मुइज़ुद्दीन की सेना में 120,000 पुरुष थे, जो स्टील कोट और कवच से सुसज्जित थे।

- फेरिश्ता का दावा है कि पृथ्वीराज की सेनाओं में 3,000 हाथी, 300,000 घुड़सवार, और एक बड़ा इन्फैंट्री बल शामिल था।

- ये आंकड़े बहुत बढ़ा-चढ़ा कर पेश किए गए हैं, लेकिन यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पृथ्वीराज की सेनाएं वास्तव में बड़ी थीं।

- फेरिश्ता यह भी बताता है कि सभी प्रमुख 'हिंद के राय' पृथ्वीराज के पक्ष में एकत्रित हुए।

- हालांकि, यह गलत है क्योंकि पृथ्वीराज ने अपनी आक्रामक नीतियों के कारण अपने शक्तिशाली पड़ोसियों को दूर कर दिया था।

- इसके अलावा, फेरिश्ता किसी प्रमुख राय का उल्लेख नहीं करता।

- तराइन की लड़ाई की विशेषता अधिकतर आंदोलन से थी, न कि स्थिति युद्ध से।

- मुइज़ुद्दीन के हल्के सशस्त्र mounted archers ने लगातार पृथ्वीराज की धीमी गति वाली सेनाओं को परेशान किया।

- उन्होंने पृथ्वीराज की पंक्तियों में भ्रम उत्पन्न करके सभी दिशाओं से हमला किया।

- पृथ्वीराज को पूरी तरह से पराजित होकर भागना पड़ा, लेकिन उन्हें सर्सुती के निकट, वर्तमान सिरसा में पकड़ लिया गया।

- इतिहासकार मिन्हाज सिराज का कहना है कि पृथ्वीराज को तुरंत निष्पादित कर दिया गया।

- हालांकि, एक अन्य समकालीन लेखक, हसन निज़ामी, का सुझाव है कि पृथ्वीराज को अजमेर ले जाया गया और शासन करने की अनुमति दी गई।

- यह दावा न्यूमिज़्मैटिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित है, जिसमें पृथ्वीराज के सिक्कों पर ‘श्री मुहम्मद सम’ शब्द लिखे हुए हैं।

- पृथ्वीराज ने बाद में विद्रोह किया और निष्पादित किया गया, जबकि उनके बेटे ने उन्हें सफल बनाया और कुछ समय तक अजमेर पर एक फ्यूडेटरी के रूप में शासन किया।

- तराइन की लड़ाई ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का संकेत दिया, जो राजपूत शक्ति के अपरिवर्तनीय पतन का प्रतीक है।

- घोरियों ने तुरंत सभी विजय प्राप्त क्षेत्रों का प्रशासन अपने हाथ में नहीं लिया।

- संभावित क्षेत्रों में, उन्होंने राजपूतों को जारी रखने की अनुमति दी, बशर्ते कि तुर्की अधीनता को स्वीकार किया जाए।

- उदाहरण के लिए, अजमेर को पृथ्वीराज के पुत्र द्वारा एक वासल शासक के रूप में बनाए रखा गया।

- दिल्ली के तोमर प्रमुख की लड़ाई में मृत्यु हो गई, लेकिन उनके पुत्र को दिल्ली में वासल के रूप में स्थापित किया गया।

- हालांकि, यह नीति घोरियों की साम्राज्यवादी आकांक्षाओं और स्थानीय शासकों के बीच चल रहे संघर्षों के कारण बाधित हो गई।

- घोरी ने मध्य एशिया लौटने से पहले दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ में एक कब्जे की सेना छोड़ दी, जिसका नेतृत्व कुतुबुद्दीन ऐबक कर रहे थे।

- 1193 में, दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। इसकी स्थिति और ऐतिहासिक महत्व ने इसे भारत में तुर्की शक्ति के लिए एक आदर्श राजधानी बना दिया।

- गंगा घाटी के ऊपरी हिस्से में विस्तार करने के लिए, तुर्कों को दिल्ली पर नियंत्रण की आवश्यकता थी।

- अजमेर और दिल्ली में विद्रोहों ने इस निर्णय को मजबूत किया, जिससे दिल्ली तुर्की संचालन का मुख्य आधार बन गई।

- दिल्ली की घोरिद गढ़ में निकटता और पूर्व की ओर अभियानों के लिए इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसकी महत्ता को और बढ़ा दिया।

चंदावर की लड़ाई, 1194

तुर्कों का भारत में विस्तार:

- दिल्ली क्षेत्र में अपनी शक्ति स्थापित करने के बाद, तुर्कों ने कन्नौज के गहडवालों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था।

- 1194 में, मुज्ज़िद्दीन भारत लौटे और तुर्कों ने पहले ही मीरट, बारान (अब बुलंदशहर) और कोइल (अब अलिगढ़) जैसे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, जो दोहर राजपूतों से तराइन की लड़ाई के बाद प्राप्त हुए थे।

- दोहर राजपूतों के मजबूत प्रतिरोध के बावजूद, ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे। हालांकि, जय चंद, गहडवाला शासक, ने दोहरों की मदद नहीं की, क्योंकि उन्होंने गलती से प्रिथ्वीराज की मुज्ज़िद्दीन द्वारा हार का जश्न मनाया था।

- 1194 में, मुज्ज़िद्दीन कन्नौज और वाराणसी की ओर बढ़े, जिसके परिणामस्वरूप चंदावर में एक निर्णायक लड़ाई हुई, जहाँ जय चंद को गंभीर पराजय का सामना करना पड़ा।

- तराइन और चंदावर की लड़ाइयों ने गंगा घाटी में तुर्की शासन की नींव रखी। हालांकि प्रारंभ में कोई महत्वपूर्ण प्रतिरोध नहीं था, तुर्कों को इस क्षेत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करने में अगले पचास वर्ष लग गए।

- अपनी दक्षिणी और पश्चिमी flank को सुरक्षित करने और भविष्य के संचालन के अड्डे स्थापित करने के लिए, तुर्कों ने दिल्ली और मालवा के बीच रणनीतिक किलों पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा।

- 1195-96 में, मुज्ज़िद्दीन ने भरतपुर जिले के बयाना किला पर एक लंबे घेराव के बाद कब्जा किया, और बाद में कालिंजर, महोबा, और खजुराहो पर चंदेल शासकों से कब्जा किया, जो गहडवालों के बाद के सबसे शक्तिशाली स्थानीय शासक थे।

- मुज्ज़िद्दीन ने ऊपरी गंगा घाटी और पूर्वी राजस्थान के बाहर दो दिशाओं में विस्तार करने का प्रयास किया:

- गुजरात में पश्चिम: मुज्ज़िद्दीन की सेनाओं ने गुजरात के अन्हिलवाड़ा पर आक्रमण किया, राय को हराया और शहर पर कब्जा कर लिया। हालाँकि, तुर्क इसे लंबे समय तक अपने नियंत्रण में नहीं रख सके, जो कि दिल्ली से दूर उनकी शक्ति की सीमाओं को दर्शाता है।

- बिहार और बंगाल में पूर्व: यह विस्तार मुहम्मद-बिन-बाक्तियार खल्जी के अधीन अधिक सफल रहा।

- 1204 में, मुज्ज़िद्दीन को पश्चिम एशिया में एक setback का सामना करना पड़ा, जहाँ उन्होंने मर्व और खुरासान के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण खो दिया।

- मुज्ज़िद्दीन की मृत्यु की अफवाहों ने पंजाब में खोखरों द्वारा एक विद्रोह को जन्म दिया। उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए भारत लौटने का प्रयास किया लेकिन 1206 में सिंधु नदी के पास एक करामातिया समूह द्वारा मारे गए, जिसे उन्होंने अपने जीवनकाल में सताया था।

गुरियन सफलता और राजपूतों की हार के पीछे के कारक

समकालीन इतिहासकारों ने घोरियन सेनाओं की सफलता को 'ईश्वर की इच्छा' के रूप में बताया।

- ब्रिटिश इतिहासकारों का तर्क है कि घोरियन सेनाएँ सिंध और ऑक्सस नदियों के बीच के कठिन क्षेत्र से युद्धप्रिय जनजातियों से बनी थीं।

- इन जनजातियों ने सेलजुक सेनाओं और अन्य क्रूर मध्य एशियाई जनजातियों के खिलाफ लड़कर सैन्य शक्ति और विशेषज्ञता प्राप्त की।

- इसके विपरीत, उन्होंने भारतीयों को अहिंसक और छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित माना, जिससे आक्रमणकारियों का प्रभावी प्रतिरोध करने की उनकी क्षमता बाधित हुई।

- हालांकि, यह दृष्टिकोण सीमित और असंतुलित माना जाता है क्योंकि यह भारतीय इतिहास और आक्रमणकारियों के मूल स्थानों के इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी करता है।

- उदाहरण के लिए, 1218-19 में मंगोल आक्रमणों में तथाकथित युद्धप्रिय इस्लामी क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर विजय और विनाश हुआ, जिसमें कोई महत्वपूर्ण प्रतिरोध नहीं था।

- अतिरिक्त रूप से, राजपूत, जिन्हें तुर्कों ने पराजित किया, साहस और युद्ध भावना में कमी नहीं रखते थे।

- भारत में 8वीं से 12वीं शताब्दी का काल निरंतर युद्ध और आंतरिक संघर्षों से भरा था।

- राजपूतों के लिए, युद्ध लगभग एक खेल था, और तुर्की आक्रमणों के खिलाफ उनका लंबा प्रतिरोध अन्य प्राचीन सभ्यताओं की अपेक्षा में आसान पराजय के विपरीत था।

कुछ भारतीय इतिहासकारों, जैसे जदुनाथ सरकार, ने तुर्की की सफलता को इस्लाम द्वारा निर्मित सामाजिक संरचना के कारण बताया। सरकार ने इस्लाम द्वारा अरबों, बर्बरों, पठानों और तुर्कों को प्रदान की गई तीन विशेषताओं पर जोर दिया:

- कानूनी और धार्मिक स्थिति के संदर्भ में पूर्ण समानता और सामाजिक एकता।

- ईश्वर और उसकी इच्छा में पूर्ण विश्वास, जिसने उन्हें प्रेरणा और मिशन की भावना प्रदान की।

- इस्लाम ने तुर्की विजेताओं को मादकता से सुरक्षित रखा, जबकि भारतीय शासक जैसे राजपूत और मराठा इसके कारण विनाश का सामना कर रहे थे।

हालांकि, यह दृष्टिकोण कुछ सच्चाई रखता है, यह ऐतिहासिक साक्ष्यों में अपर्याप्त लगता है।

दो प्रमुख कारक

1. भारत में प्रचलित सामाजिक-राजनीतिक प्रणाली और सैन्य तत्परता

आंतरिक संघर्ष:

- गुर्जर-प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद, विभिन्न छोटे स्वतंत्र शक्तियाँ उभरीं, जैसे कि कन्नौज में गहड़वाल, मालवा में परमार, गुजरात में चालुक्य, अजमेर में चौहान, दिल्ली में तोमर, और बुंदेलखंड में चंदेल। ये शक्तियाँ एकजुट नहीं थीं और अक्सर आपसी संघर्ष में लिप्त रहती थीं।

आपसी झगड़ा:

- शक्तिशाली राजपूत वंश, जैसे कि चौहान, राठौड़, और चंदेल, लगातार एक-दूसरे के साथ युद्ध करते रहते थे। इस आंतरिक संघर्ष ने उनकी सैन्य शक्ति और वित्तीय संसाधनों को कमजोर कर दिया। राजपूतों के बीच लड़ाई ने राष्ट्रीय एकता को हानि पहुँचाई। उदाहरण के लिए, 1192 में, जयचंद ने पृथ्वीराज का समर्थन नहीं किया, और जब जयचंद को दो साल बाद समान स्थिति का सामना करना पड़ा, तो अन्य राजपूत वंशों ने उसे छोड़ दिया।

राजनीतिक विघटन और प्रमुख शक्ति की अनुपस्थिति:

- भारत कई छोटे रियासतों में विभाजित था, जिनमें कोई प्रमुख शक्ति नहीं थी जो केंद्रीय सरकार स्थापित कर सके। एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण का मुकाबला करना युद्ध के मैदान में उन छोटे राज्यों के समूह की तुलना में आसान होता है।

केंद्रीकरण की कमी:

- भारतीय सेनाएँ सामंतों की भर्तियों से बनी थीं, जहाँ प्रत्येक सैन्य इकाई अपने तत्काल प्रभु के अधीन थी न कि राजा के। इस व्यवस्था ने एकता की कमी का कारण बनी। सामंतों को नियंत्रित करना कठिन था और वे अक्सर स्वतंत्र शासक बनने की कोशिश करते थे। केवल कुछ जातियाँ और clans सैन्य सेवा में संलग्न थीं, जिससे अधिकांश जनसंख्या सैन्य प्रशिक्षण से बाहर रह गई। सामान्य जनसंख्या देश की रक्षा प्रयासों से काफी हद तक अलग थी। अछूत प्रथा जैसी प्रथाएँ सैन्य दक्षता को बाधित करती थीं, जिससे सैनिकों को सभी कार्य स्वयं संभालने पड़ते थे।

मजबूत सीमा का अभाव:

राजपूतों द्वारा सीमाओं की रक्षा की उपेक्षा:

- राजपूतों ने अपनी सीमाओं, विशेष रूप से उत्तर-पश्चिमी सीमा की रक्षा को नजरअंदाज किया।

- कोई किला नहीं बनाया गया, न ही सीमाओं की रक्षा के लिए कोई सैनिक तैनात किए गए, जिससे विदेशी आक्रमणकारियों को देश में आसानी से प्रवेश करने की अनुमति मिली।

राजपूतों में रणनीतिक जागरूकता की कमी:

- राजपूतों ने आक्रमण के खतरे को पहचानने में विफलता दिखाई और राजनीतिक पूर्वदृष्टि की कमी थी।

- अवधियों के बीच के आक्रमणों के बावजूद, उन्होंने इन अवसरों का लाभ नहीं उठाया।

- उन्होंने उत्तर-पश्चिम भारत की सुरक्षा करने की उपेक्षा की और महमूद की मृत्यु के बाद पंजाब से ग़ज़नवीदों को निष्कासित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

- राजपूतों का अंतर्मुखी मानसिकता, जो भारतीय संस्कृति में जड़ें जमा चुकी थी, उन्हें रणनीतिक दृष्टिकोण विकसित करने से रोकती थी।

- अल-बिरूनी ने इस अंतर्मुखता का उल्लेख करते हुए कहा कि हिंदू यह मानते थे कि उनका कोई अन्य देश, राष्ट्र, राजा, या विज्ञान नहीं है।

तुर्की सैन्य शक्ति के पक्ष में संस्थागत कारक:

- तुर्की राजनीतिक संरचना राजपूत राज्यों की तुलना में अधिक केंद्रीकृत थी।

- इक़्ता प्रणाली में, अमीरों की नियुक्ति सुलतान की इच्छा पर की जाती थी, न कि वंशानुगत रूप से।

- इस्लाम ने विभिन्न समूहों के बीच एकता का मजबूत बंधन प्रदान किया और तुर्कों में मिशन और लड़ाई की भावना को जागरूक किया।

- इस्लामी सिद्धांतों की समानता और भाईचारे ने लाभकारी भूमिका निभाई, हालांकि तुर्की और राजपूत समाज दोनों में पदानुक्रम था।

- शक्ति और पद दोनों समाजों में संकीर्ण वर्गों द्वारा एकाधिकार किए गए थे, लेकिन तुर्कों के बीच सामाजिक गतिशीलता राजपूतों की तुलना में अधिक थी।

2. सैन्य तैयारी:

- तुर्कों ने लोहे की स्टिरप और घोड़े की नालों का उपयोग किया, जो उनकी घुड़सवार सेना की प्रहार शक्ति और सहनशक्ति को बढ़ाते थे।

- घोड़े की नालों ने घोड़े की गतिशीलता में सुधार किया, जबकि स्टिरप ने सैनिकों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किया।

- इसके विपरीत, राजपूत शासकों के पास नियमित स्थायी सेना का अभाव था, जो युद्ध के समय अपने सामंतों पर निर्भर करते थे।

- इस प्रणाली में कई कमियां थीं:

- सैनिकों की संख्या हमेशा अनिश्चित और अप्रत्याशित थी।

- जब शासक मुश्किलों का सामना करते थे, तो सामंत स्वतंत्रता की घोषणा कर सकते थे।

- सेना में टीम भावना की कमी थी और यह एक ही कमान के तहत नहीं थी।

- कभी-कभी सामंत अपने सैनिकों के साथ युद्धभूमि से भाग जाते थे।

- तुर्क पेशेवर और दास सैनिकों पर निर्भर थे, जबकि भारतीय मुख्य रूप से प्रशिक्षित किसान पैदल सेना का उपयोग करते थे।

- गुलामी ने तुर्की सुल्तानों को वफादार कमांडर प्रदान किए।

- राजपूतों की घुड़सवार सेना तुर्कों की तुलना में कमजोर थी।

- राजपूतों ने हाथियों पर बहुत अधिक निर्भरता दिखाई, जो धीमे चलते थे, और वे संगठित रूप से घुड़सवारों की तरह लंबी दूरी तय करने के लिए अभ्यस्त नहीं थे।

- राजपूतों मेंmounted archers की कमी थी।

- तुर्की योद्धा त्वरित गति, तेजी से आगे बढ़ने और पीछे हटने, और घोड़े पर बैठे रहते हुए तीर चलाने में कुशल थे।

- राजपूत बल, इसके विपरीत, भारी और धीमे थे, जो अपने हाथियों के चारों ओर केंद्रित थे।

- तुर्कों को उच्च गुणवत्ता वाले घोड़ों तक बेहतर पहुंच थी, विशेष रूप से ऑक्सस क्षेत्र से।

- वैज्ञानिक जैसे कि आंद्रे विंक का तर्क है कि दिल्ली सुल्तान के स्थापित होने के बाद भी, दिल्ली सुल्तानों का उद्देश्य हिंदू शासकों को युद्ध-घोड़ों तक पहुंच से वंचित करना था।

- इस धारणा के विपरीत कि भारतीयों को हाथियों के उपयोग के कारण पराजित किया गया, ऐतिहासिक स्रोत जैसे कि ताबकात-ए-नासिरी इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करते।

- जयपाल का मामला, जहां उसके हाथी भाग गए, एक अपवाद है।

- महमूद गज़नी के बारे में कहा जाता है कि उसने अपने अभियानों में हाथियों का सफलतापूर्वक उपयोग किया, क्योंकि उसने भारत से आयातित बड़ी संख्या में हाथियों को बनाए रखा।

- हाथियों की प्रभावशीलता उनके उपयोग पर निर्भर करती थी न कि केवल उनकी उपस्थिति पर।

- ग़ज़ी आत्मा, जो शुरू में गैर-इस्लामी तुर्कों के खिलाफ उपयोग की गई थी, बाद में भारत में नास्तिकों के खिलाफ निर्देशित की गई।

- ग़ज़ी स्वयंसेवक, जो इस्लाम की रक्षा और प्रसार की भावना से प्रेरित थे, नियमित रूप से भुगतान नहीं किए जाते थे और अपनी कमी को लूट के माध्यम से पूरा करते थे।

- राजपूतों को भर्ती स्थलों में सीमाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके राज्य छोटे थे और लोगों में सेना में शामिल होने में रुचि की कमी थी।

- इसके विपरीत, मुसलमानों के पास कई भर्ती केंद्र थे जहां से वे आसानी से बड़ी सेनाएँ जुटा सकते थे।

- इसके बावजूद, राजपूतों के अधीन क्षेत्रों में मानव संसाधनों या जनसंख्या के मामले में कोई कमी नहीं थी।

- राजपूत राजा अपनी सेनाओं के लिए पर्याप्त सैनिकों को खोजने में सक्षम थे, और उनकी सेनाओं में केवल राजपूत ही नहीं बल्कि जाट, मीना, और निम्न जाति के समूहों जैसे योद्धा समूह भी शामिल थे।

संगठन की कमी:

राजपूत बनाम मुसलमानों की लड़ाई:

- राजपूतों ने व्यक्तिगत साहस और लड़ाई की भावना का बड़ा प्रदर्शन किया, लेकिन लड़ाई का परिणाम अक्सर संगठन और नेतृत्व पर निर्भर करता था।

- मुसलमान अधिक आक्रामक थे और उनका एक स्पष्ट मिशन था, जबकि राजपूतों की रणनीति अधिक रक्षात्मक होती थी।

- राजपूतों ने युद्ध के मैदान पर एक आदर के कोड का पालन किया। उदाहरण के लिए, वे बिना हथियार वाले प्रतिद्वंद्वी से लड़ने से इनकार करते थे और ऐसे दुश्मन पर हमला नहीं करते थे जो असुरक्षित था।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|