दिल्ली सल्तनत की नींव: इल्तुतमिश का शासन | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

परिचय

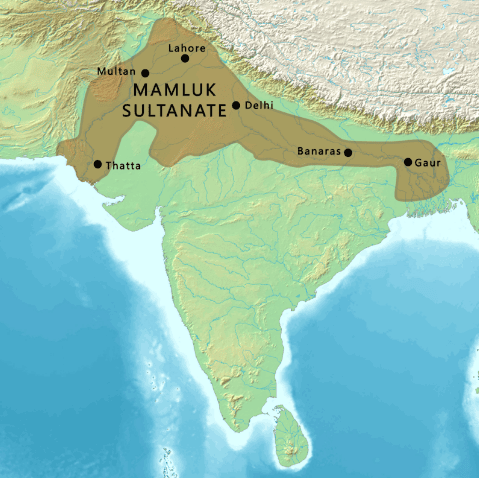

दिल्ली सुलतानत के शासक, जो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन करते थे, को सामान्यतः मamluk वंश या गुलाम वंश के रूप में संदर्भित किया जाता है। हालाँकि, ये शासक एक ही वंश के नहीं थे, और न ही वे सिंहासन पर बैठने से पहले गुलाम थे।

इस अवधि के दौरान, दिल्ली वास्तव में तीन विभिन्न वंशों द्वारा शासित थी:

- कुतबी वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ने की।

- पहला इल्बारी या शम्सी वंश, जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की।

- दूसरा इल्बारी वंश, जिसकी स्थापना बलबन ने की।

सभी शासक सुलतान बनने से पहले गुलामी से मुक्त हो चुके थे। कुतुबुद्दीन को छोड़कर, अन्य सभी ने अपने सत्ता में आने से बहुत पहले अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी।

इसलिए, उन्हें प्रारंभिक तुर्क सुलतान या दिल्ली के मamluk सुलतान के रूप में संदर्भित करना अधिक उचित है।

दिल्ली सुलतानत की नींव

मुज्जुद्दीन मुहम्मद की मृत्यु 1206 में होने तक, तुर्कों ने अपने नियंत्रण का विस्तार किया था: लख्नौती (बंगाल) में, अजमेर और रांतहंबोर (राजस्थान) में, दक्षिण में उज्जैन की सीमाओं तक, और मुल्तान और उच्च (सिंध) में।

उनकी मृत्यु के बाद, साम्राज्य लगभग एक सदी तक अपेक्षाकृत स्थिर रहा। 1206 से 1290 का काल दिल्ली सुलतानत के इतिहास में प्रारंभिक और चुनौतीपूर्ण चरण माना जाता है। इस समय तुर्कों को कई आंतरिक और बाहरी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

- राजपूत शासक: राजस्थान, बुंदेलखंड और नजदीकी क्षेत्रों जैसे बयाना और ग्वालियर के राजपूत शासकों ने अपने पूर्व के क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। हालाँकि, राजपूत कभी भी एकजुट नहीं हुए ताकि वे तुर्कों को भारत से निकाल सकें।

- नoble के बीच आंतरिक संघर्ष: प्रमुख जनरलों जैसे याल्दुज (जो घज़नी पर नियंत्रण रखते थे), कुबाचा (जो उच्च पर नियंत्रण रखते थे), और कुतुबुद्दीन ऐबक (जो भारत में सेना के उपराज्यपाल और समग्र कमांडर थे) के बीच सत्ता संघर्ष होते रहे।

- स्वतंत्रता की कोशिशें: कुछ तुर्की शासक, जैसे मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उनके उत्तराधिकारी, ने दिल्ली से अलग होकर लख्नौती और बिहार पर स्वतंत्र नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया।

- मंगोल खतरा: मंगोलों का खतरा इल्तुतमिश के शासन के दौरान शुरू हुआ।

कुतुबुद्दीन ऐबक (ई. 1206–1210)

प्रारंभिक जीवन और करियर:

- कुतुबुद्दीन ऐबक, जो तुर्की माता-पिता के यहाँ पैदा हुए और बचपन में दासता में बेचे गए, का प्रारंभिक जीवन tumultuous था।

- उनके दूसरे मालिक मुहम्मद गौरी थे। ऐबक को पहले निशापुर के काजी को बेचा गया था, इसके बाद गौरी द्वारा खरीदा गया, जिन्होंने उनकी क्षमता को पहचाना।

- उनकी उन्नति तेज़ी से हुई, और उन्हें पहले महत्वपूर्ण पद पर अमीर-ए-आखुर के रूप में पदोन्नत किया गया।

- 1192 ईस्वी में तारीन की दूसरी लड़ाई के बाद, ऐबक को गौरी के भारतीय क्षेत्रों का प्रभार दिया गया।

- उन्होंने भारत में गोरी विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें अजमेर को विद्रोहों से बचाना और कन्नौज के जयचंद्र को हराना शामिल था।

- ऐबक ने कोइल (अलीगढ़), रांथंभोर (1195 ईस्वी), बदायूं (1197-98 ईस्वी), कन्नौज (1198-99 ईस्वी), और कालिंजर, महोबा, खजुराहो (1202-03 ईस्वी) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा किया।

- उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया, जिससे इसे नए तुर्क साम्राज्य की राजधानी बना दिया।

- गौरी के एक अन्य सहायक, मुहम्मद बख्तियार खिलजी, ने तेजी से बिहार और बंगाल को तुर्की नियंत्रण में लाया।

- हालांकि, ऐबक के योगदान को अधिक महत्वपूर्ण माना गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 1206 ईस्वी में मालिक के रूप में पदोन्नत किया गया, जिसमें उपराज्यपाल शक्तियाँ थीं।

- गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में, ऐबक ने अपनी शक्ति स्थापित करने का अवसर लिया, लाहौर की ओर मार्च किया और 25 जून 1206 को गोरी साम्राज्य का स्वयं को सम्राट घोषित किया।

- वे उत्तरी भारत के पहले स्वतंत्र मुस्लिम शासक और दिल्ली सुल्तानate के संस्थापक बन गए।

- ऐबक को राजपूतों और अन्य भारतीय नेताओं जैसे हरिश्चंद्र से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने बदायूं और फरुखाबाद से तुर्कों को निकाल दिया था।

- ऐबक ने इन क्षेत्रों को फिर से जीत लिया।

- उन्होंने अन्य तुर्कों से भी खतरों का सामना किया, जिनमें ताजुद्दीन याल्दोज शामिल थे, जिन्होंने दिल्ली का दावा किया, और नसीरुद्दीन काबाचा, जो स्वतंत्रता की कोशिश कर रहा था।

- ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर में स्थानांतरित किया, याल्दोज को हराया, और घज़नी पर कब्जा कर लिया, लेकिन काबाचा को नियंत्रित नहीं कर सके, यह कार्य बाद में इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया।

कुतुबुद्दीन ऐबक सुलतान के रूप में:

- मुहम्मद गोरी की मौत के साथ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक शक्तिशाली संरक्षक खो दिया और मध्य एशियाई राजनीति में उलझ गया।

- घोरी साम्राज्य युद्धरत गुटों में बंट गया।

- ग़ियासुद्दीन महमूद ने ग़ुर में शासन स्थापित किया, जबकि गोरी के एक अन्य दास ताजुद्दीन याल्दुज ने अपने मालिक की भारतीय संपत्तियों का दावा किया।

- उत्तर भारत में, ऐबक को एक गंभीर आंतरिक स्थिति का सामना करना पड़ा।

- वह इन मुद्दों में व्यस्त था और पुनरुत्थान कर रहे राजपुतों का प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर सका, जो खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहे थे।

- चंदेलों ने कालिंजर को पुनः कब्जा किया, गहड़वालों ने हरिश्चंद्र के तहत फर्रुखाबाद और बदायूं को पुनः प्राप्त किया, और प्रतिहारों ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया।

- ऐबक के पास भारत में तुर्की विजय का विस्तार करने का बहुत कम समय था और वह 1210 में खेलते समय घोड़े से गिरकर मर गया।

- हालांकि उसका शासन काल संक्षिप्त था, ऐबक का शासन महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह भारत में पहले स्वतंत्र तुर्की शासक के उदय को चिह्नित करता है।

- समकालीनों द्वारा उसे उदारता, परोपकारिता, और साहस के लिए सराहा गया।

- ऐबक को उसके साहस, निष्ठा, और उदारता के लिए जाना जाता था, और उसे \"लख बख्श\" उपनाम मिला।

- हालांकि उसका शासन संक्षिप्त और चुनौतियों से भरा था, उसने नियंत्रण बनाए रखा और अपने योगदान के लिए याद किया जाता है।

- इतिहासकार अबुल फ़ज़ल ने ऐबक की उपलब्धियों की प्रशंसा की, stating, \"उसने महान और अच्छे काम किए।\"

शम्सुद्दीन इल्तुतमिश (1211-1236 CE)

इल्तुतमिश का उदय:

- ऐबक की मृत्यु के बाद, लाहौर में तुर्की गुट ने ऐबक के पुत्र अराम शाह का समर्थन किया (हालांकि यह विवादित है कि वह वास्तव में ऐबक का पुत्र था)।

- इस बीच, दिल्ली में, इस्माइल के नेतृत्व में, जो न्याय विभाग का प्रभारी था, ने इल्तुतमिश को सिंहासन पर आमंत्रित किया।

- उस समय, इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था।

- इल्तुतमिश दिल्ली की ओर बढ़ा और अराम शाह को आसानी से पराजित कर दिया, जिसका शासन केवल आठ महीने तक चला और जो मुख्य रूप से महत्वहीन था।

इल्तुतमिश का प्रारंभिक जीवन और करियर:

- शम्सुद्दीन इल्तुतमिश का जन्म मध्य एशिया में इल्बारी जनजाति के तुर्की माता-पिता के घर हुआ। वह सुंदर और बुद्धिमान थे, और उनके पिता ने उन्हें बहुत प्यार किया। लेकिन, उनके सौतेले भाइयों ने जलन के कारण उन्हें एक दास व्यापारी को बेच दिया जब वह अभी बच्चे थे। कई हाथों से गुजरने के बाद, इल्तुतमिश को अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खरीदा गया। उन्होंने अपनी योग्यता साबित की और merit के आधार पर ऊँचाई तक पहुंचे, अंततः अमीर-ए-शिकार (शिकार के मास्टर) बन गए। बाद में, वह ग्वालियर के किले के प्रभारी बने और फिर ग्वालियर और बरन (बुलंदशहर) के इक्तास (प्रदेशों) के गवर्नर बने। ऐबक की बेटी से विवाह करने के बाद, इल्तुतमिश को अंततः बदायूँ के इक्ते का गवर्नर नियुक्त किया गया। खोखर के खिलाफ युद्ध में उनके साहस ने मुहम्मद गोरी को प्रभावित किया, जिन्होंने ऐबक को उन्हें दासता से मुक्त करने की सलाह दी। ऐबक की मृत्यु के बाद, दिल्ली के नागरिकों ने विश्वास किया कि तुर्की साम्राज्य को एक सक्षम शासक की आवश्यकता है। उन्होंने अयोग्य अरम शाह की तुलना में इल्तुतमिश को प्राथमिकता दी। सिपाहसलार अमीर अली ने दिल्ली के नागरिकों और तुर्की nobles से सहमति प्राप्त की और इल्तुतमिश को आमंत्रित किया, जिन्होंने फिर अरम शाह को पराजित करके 1211 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गए। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत को बनाए रखने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण थे, इसे एक सुसंगठित और सुसज्जित राज्य के रूप में स्थापित किया। उन्हें दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक माना जाता है।

इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ और उपलब्धियाँ

प्रतिद्वंद्वी तुर्की नबाब:

- दिल्ली का सिंहासन इल्तुतमिश के लिए चुनौतीपूर्ण था।

- ऐबक की मृत्यु ने दिल्ली सल्तनत में भ्रम पैदा कर दिया।

- अरम शाह का कमजोर शासन तुर्की नबाबों में विद्रोह की प्रवृत्तियों को भड़काता था।

- कुछ तुर्की नबाबों ने इल्तुतमिश के अधिकार का विरोध किया और विद्रोह के लिए तैयारी की।

- इल्तुतमिश दिल्ली से मार्च करके विद्रोहियों को पराजित किया।

- समकालीन लेखक मिन्हाज सिराज ने विभिन्न दुश्मनों पर इल्तुतमिश की विजय का उल्लेख किया।

- अपनी विजय के बावजूद, इल्तुतमिश को अन्य क्षेत्रीय शक्तियों से विरोध का सामना करना पड़ा।

- नासिरुद्दीन क्यूबाचा ने लाहौर और अन्य क्षेत्रों को पकड़कर स्वतंत्रता की घोषणा की।

- अली मर्दान खलजी ने दिल्ली को कर भेजना बंद कर दिया।

- ताजुद्दीन याल्दोज, ग़ज़्नी का सुलतान, ने इल्तुतमिश पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश की।

- इल्तुतमिश ने कूटनीतिक रूप से याल्दोज के दावों को स्वीकार किया लेकिन अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखा।

ताजुद्दीन याल्दोज की पराजय (1215-16 ईस्वी):

- याल्दोज़ ने इल्तुतमिश पर अधिकार का दावा किया और सैन्य सहायता मांगी।

- इल्तुतमिश ने याल्दोज़ के खिलाफ कार्रवाई की।

- 1215-16 ईस्वी में, इल्तुतमिश ने तराइन में याल्दोज़ को पराजित किया और उसे कैद कर लिया।

- याल्दोज़ को बाद में बदायूँ भेजने के बाद मार दिया गया।

- इल्तुतमिश ने एक प्रमुख प्रतिद्वंद्वी को समाप्त किया और दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्रता को घज़नी से मजबूत किया।

- दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया, दोनों ही व्यावहारिक और कानूनी रूप से।

नासिरुद्दीन क़ुबाचा

- याल्दोज़ की पराजय के बाद, नासिरुद्दीन क़ुबाचा ने फिर से लाहौर पर कब्जा कर लिया।

- इल्तुतमिश ने एक बड़ी सेना के साथ क़ुबाचा को चुनौती दी।

- क़ुबाचा मुल्तान की ओर पीछे हट गया लेकिन इल्तुतमिश द्वारा मंसूरा में पराजित हुआ।

- इल्तुतमिश ने मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति के कारण क़ुबाचा का पीछा सिंध में नहीं किया।

- क़ुबाचा 1227 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक सिंध पर स्वतंत्र रूप से शासन करता रहा।

उत्तर-पश्चिमी सीमा पर मंगोल खतरा (1220-24 ईस्वी):

- इल्तुतमिश ने कूटनीति के माध्यम से मंगोल खतरे को टाल दिया।

- मंगोलों ने ख्वारिज़्म के क्राउन प्रिंस जलालुद्दीन मंकबरानी का पीछा किया, जो भारत में शरण मांग रहा था।

- इल्तुतमिश को यह तय करने में दुविधा का सामना करना पड़ा कि मंकबरानी की सहायता करे या चंगेज़ खान का क्रोध न मोल ले।

- इल्तुतमिश ने मंकबरानी को हतोत्साहित करने का निर्णय लिया, जो अंततः 1224 ईस्वी में भारत छोड़कर चला गया।

- मंगोल भी उसके बाद चले गए, और चंगेज़ खान 1227 में मर गया।

- इल्तुतमिश ने अपने राज्य को मंगोल आक्रमण और मध्य एशिया की राजनीतिक उथल-पुथल से बचाया।

- इल्तुतमिश ने मंगोलों के प्रति गैर-आक्रामकता की नीति बनाए रखी, चंगेज़ खान के जीवनकाल में उत्तर-पश्चिम में विस्तार से बचा।

- मिन्हाज सिराज ने मंकबरानी के खिलाफ इल्तुतमिश के अभियान का उल्लेख किया, जो अंततः भारत छोड़कर चला गया।

मुल्तान और सिंध का पुनः विजय (1227-28 ईस्वी):

- मंगोल खतरे के समाप्त होने के बाद, इल्तुतमिश ने लाहौर और दिल्ली से नसीरुद्दीन क़ुबाचा के खिलाफ एक आक्रमण शुरू किया। मुल्तान और उच्छ पर कब्जा कर लिया गया, और क़ुबाचा को सिंधु नदी पर स्थित भक्कड़ के किले में घेर लिया गया। भागने के desperate प्रयास में, क़ुबाचा सिंधु नदी में डूब गया। देबाल के सुमरा शासक ने इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार किया। इल्तुतमिश ने मुल्तान और उच्छ पर कब्जा कर लिया, जिससे उसने क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया।

बिहार और बंगाल का विजय:

- कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, बिहार और बंगाल दिल्ली सुलतानत के हाथ से निकल गए। अली मार्दन की मृत्यु के बाद हुसामुद्दीन इवाज़ ख़लजी ने बंगाल में सत्ता संभाली। इवाज़, जो एक सफल शासक था, ने प्रारंभ में इल्तुतमिश की सत्ता को स्वीकार किया। बंगाल को अधीन करने और केंद्रीय सत्ता को पुनर्स्थापित करने के लिए तीन अभियानों की आवश्यकता थी। इल्तुतमिश ने 1225 CE में बिहार को अपने अधीन कर लिया, जिससे इवाज़ को मुआवजा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब इवाज़ ने फिर से विद्रोह किया, तो इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने इवाज़ को हराकर मार डाला। 1226 CE में नसीरुद्दीन महमूद का लख्नौती पर विजय प्राप्त करना, इल्तुतमिश के विद्रोहियों के खिलाफ अंतिम अभियान के बाद हुआ। पूर्वी क्षेत्र को नियंत्रण में लेने के बाद, इल्तुतमिश ने बिहार और बंगाल के लिए अलग-अलग गवर्नर नियुक्त किए।

राजपूतों के खिलाफ युद्ध

- राजपूतों ने तुर्की शासन से मुक्ति पाने का प्रयास कर चुनौती पेश की। इल्तुतमिश ने तुर्की वर्चस्व को सुनिश्चित करने के लिए विद्रोही राजपूतों को व्यवस्थित रूप से अधीन किया। 1226 CE में चौहान से रणथंभोर पर कब्जा कर लिया गया। 1227 CE में नागौर का पीछा किया गया, और 1231 CE में ग्वालियर दिल्ली सुलतानत के नियंत्रण में आया। राजपूताना में अभियानों का समापन भीलसा और उज्जैन के लूटने के साथ हुआ (1234-35 CE)। गंगा घाटी को शांत किया गया, और अवध और दोआब में तुर्की शासन को पुनर्स्थापित किया गया। इल्तुतमिश ने 1235 CE में खोकरों को अधीन करने का प्रयास किया। निरंतर युद्ध से थककर, इल्तुतमिश बीमार पड़े और दिल्ली लौट आए। उनका निधन अप्रैल 1236 CE में हुआ और उन्हें दिल्ली में दफनाया गया।

इल्तुतमिश का प्रशासन

उत्तर भारत में तुर्की शासन की स्थापना:

- उत्तर भारत में तुर्की शासन की स्थापना दूसरे तराइन युद्ध (1192 ईस्वी) के बाद हुई, लेकिन मौजूदा प्रशासनिक मशीनरी इस परिवर्तन के लिए प्रभावी रूप से तैयार नहीं थी।

- इस शासन के संस्थापक, मोहम्मद गोरी, मुख्यत: सैन्य अभियानों पर केंद्रित थे और अपने नव स्थापित साम्राज्य को स्थिर करने के लिए उनके पास समय या संसाधन नहीं थे।

- उनके प्रारंभिक प्रयास स्थिरता प्रदान करने के लिए अपर्याप्त थे, और प्रशासन मुख्यतः दास अधिकारियों के हाथों में छोड़ दिया गया था।

कुतुबुद्दीन ऐबक की नेतृत्व:

- गोरी की मृत्यु के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिम्मेदारी ली, लेकिन प्रशासनिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ।

- यह केवल इल्तुतमिश के आगमन के साथ था कि तुर्की राज्य ने प्रशासनिक चुनौतियों का गंभीरता से समाधान करना शुरू किया।

इल्तुतमिश के सुधार:

- इल्तुतमिश ने सबसे पहले अपने आप को सुलतान के रूप में स्थापित करने में समय लिया, लेकिन एक बार जब उन्होंने ऐसा कर लिया, तो उन्होंने अपने पद की अधिकारिता और गरिमा को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प किया।

- उन्होंने उन प्रतिद्वंद्वियों को समाप्त कर दिया जिन्होंने उनकी संप्रभुता को चुनौती दी और फिर ठोस प्रशासनिक उपायों को लागू किया।

तुर्कान-ए-चिहालगानी का गठन:

- यह समझते हुए कि वे अकेले शासन नहीं कर सकते, इल्तुतमिश ने तुर्की दास अधिकारियों का एक समूह बनाया जिसे तुर्कान-ए-चिहालगानी (चालीस तुर्की दास अधिकारी) कहा जाता था।

- यह समूह सैन्य विजय और प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण था, जो सुलतान के आदेश के तहत एक शक्तिशाली मशीनरी के रूप में कार्य करता था।

“चालीस” अधिकारियों की भूमिका:

- “चालीस” अधिकारी तुर्की का एक कुलीन वर्ग थे जो सुलतान को शासन में सलाह और सहायता प्रदान करते थे।

- उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र अमीरों से श्रेष्ठ माना और अपने रैंक से गैर-तुर्की व्यक्तियों को बाहर रखने का प्रयास किया।

- आंतरिक प्रतिद्वंद्विताओं के बावजूद, उन्होंने अपने स्थिति और प्रभाव को बनाए रखने के लिए एकजुटता दिखाई।

शक्ति का संतुलन:

- इल्तुतमिश ने “चालीस” और अन्य कुलीन समूहों के बीच शक्ति का संतुलन बनाए रखा, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद यह संतुलन बदल गया।

- इल्तुतमिश के बाद “चालीस” ने महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त की, जो सुलतान के चयन को प्रभावित करने लगी।

इल्तुतमिश की विरासत:

- इल्तुतमिश को AD 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफ से ‘निवेश पत्र’ प्राप्त हुआ, जिसने उसके शासन को वैधता प्रदान की और दिल्ली सुल्तानत को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया।

- उन्होंने प्रशासनिक संस्थानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें इक्तास, सेना, और मुद्रा प्रणाली शामिल हैं।

- इल्तुतमिश ने चांदी का ‘टंका’ और तांबे का ‘जित्तल’ सिक्का पेश किया और तुर्की अधिकारियों को इक्तास प्रदान किए, जिससे उन्होंने प्रमुख क्षेत्रों पर वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित किया।

वंशानुगत संप्रभुता और राजतंत्र:

- लोगों का सम्मान प्राप्त कर और अपने बच्चों के लिए उत्तराधिकारी बनने का अधिकार स्थापित कर, इल्तुतमिश ने दिल्ली में वंशानुगत संप्रभुता की नींव रखी।

- उन्होंने एक निरंकुश राजतंत्र की आधारशिला रखी, जिससे खलजी के अधीन भविष्य के सैन्य साम्राज्यवाद का मार्ग प्रशस्त हुआ।

- जहां अइबक ने दिल्ली सुल्तानत की रूपरेखा तैयार की, वहीं इल्तुतमिश को इसका पहला वास्तविक राजा माना जाता है।

इल्तुतमिश का मूल्यांकन:

इल्तुतमिश: दिल्ली सुल्तानत में उनके शासन का अवलोकन:

- सैन्य तानाशाही: इल्तुतमिश का शासन उसकी हाथों में शक्ति के केंद्रीकरण के लिए जाना जाता है, जो ऐबक की सैन्य तानाशाही के समान था, लेकिन इसमें अधिक केंद्रीकृत प्राधिकरण था।

- पूर्णतंत्र का आधार: उसने उत्तरी भारत में तुर्कों के लिए पूर्णतंत्र की नींव रखी।

- केंद्रीय प्रशासन: इल्तुतमिश ने प्रमुख अधिकारियों जैसे वज़ीर (प्रधान मंत्री), सदर-ए-जहान (धार्मिक मामलों का प्रमुख), और मुख्य क़ाज़ी को नियुक्त किया, जो सीधे उसके प्रति उत्तरदायी थे।

- उच्च जाति पर नियंत्रण: उसने राज्य के मामलों में तुर्क उच्च जाति के प्रभाव को सीमित किया, धीरे-धीरे पिछले शासन से असहयोगी नबाबों को कमतर या समाप्त किया।

- नई अभिजात वर्ग का निर्माण: इल्तुतमिश ने अपने तुर्क दास अधिकारियों से एक नया शासक अभिजात वर्ग बनाया, जिसे चालिसा कहा जाता था, जो चालीस शक्तिशाली सैन्य नेताओं का समूह था।

- कानूनी दावा और उत्तराधिकार: उसने अब्बासी खलीफा अल-मुस्तंसिर बिल्लाह से एक निवेश पत्र प्राप्त किया, जिसने उसके शासन को वैधता प्रदान की और उसके वंशजों के उत्तराधिकार को सुनिश्चित किया।

- पहला कानूनी संप्रभु: इल्तुतमिश भारतीय तुर्कों का पहला कानूनी संप्रभु बन गया और दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक बन गया, जिसने अपने आलोचकों को चुप करा दिया।

- कानून और व्यवस्था: उसने कानून और व्यवस्था को मजबूत किया, स्थानीय प्रशासनिक निकायों को कार्य करने की अनुमति दी, और इस्लामिक मानकों के अनुसार न्याय का प्रशासन किया।

- मुद्रा और धर्म: इल्तुतमिश ने एक अरबी मुद्रा पेश की और, एक सुन्नी मुस्लिम होते हुए, राजनीतिक कारणों से हिंदुओं के प्रति संयम बरता।

- कला और शिक्षा का संरक्षण: उसने विद्वानों और कलाकारों का समर्थन किया, मंगोल आक्रमणों से भागने वालों को शरण दी और शासक अभिजात वर्ग की सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध किया।

- सैन्य और नेतृत्व: इल्तुतमिश एक कुशल सैन्य कमांडर था जिसने तुर्क नेतृत्व को एकीकृत किया, राज्य को मंगोल आक्रमणों से बचाया, और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी।

रज़िया सुलतान (ईस्वी 1236–40)

इल्तुतमिश और रज़िया का शक्ति के लिए संघर्ष:

- रज़िया का उत्तराधिकार: इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों की तुलना में रज़िया को अपना उत्तराधिकारी चुना, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई भी राज करने के लिए योग्य नहीं है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, उनके पुत्र रुक्नुद्दीन फरोज ने सैन्य समर्थन के साथ सुलतान का पद ग्रहण किया लेकिन वह एक असफल नेता साबित हुआ। अंततः रज़िया ने दिल्ली के लोगों और कुछ सैन्य नेताओं के समर्थन से सिंहासन का दावा किया, और उन्हें आंतरिक और बाहरी दोनों चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

- इल्तुतमिश के बाद का संघर्ष: इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, सुलतान और दास नवाबों, जिन्हें चालीसा कहा जाता था, के बीच शक्ति संघर्ष शुरू हुआ। इसके परिणामस्वरूप चार सुलतान की हत्या हुई, और पांचवां बलबन के अधीन एक कठपुतली बन गया। नवाब दो समूहों में विभाजित हो गए: तुर्की नवाब और तज़ीक।

- तुर्की नवाब: तुर्की नवाब, जिन्होंने खुद को सुल्तानी कहा, ने तुर्कान-ए-चिहलगानी नामक एक समूह बनाया। उन्होंने तज़ीक प्रतिद्वंद्वियों को समाप्त किया और इल्तुतमिश के कमजोर उत्तराधिकारियों से सत्ता छीनने का प्रयास किया। रुक्न-उद-दीन फरोज, इल्तुतमिश का पुत्र, की हत्या कर दी गई, और उसकी बहन रज़िया को सिंहासन पर बिठाया गया।

- रज़िया का राज: रज़िया ने अपने तुर्की नवाबों के साथ संघर्ष का सामना किया क्योंकि वह अपनी शक्ति को स्थापित करना चाहती थी। उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों के संघ को तोड़ने के लिए कूटनीतिक उपाय किए, अपने हाथ में सत्ता केंद्रित की और वफादार नवाबों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। उसने पुरुषों के वस्त्र धारण किए और पर्दा त्याग दिया।

- रज़िया के खिलाफ विद्रोह: चालीसा, शक्तिशाली नवाबों का एक समूह, रज़िया की आक्रामकता के कारण उसके खिलाफ साजिश करने लगा। लाहौर के गवर्नर कबीर खान और भटिंडा के मलिक आल्तुनिया जैसे गवर्नरों के विद्रोहों ने उसे कैद में डाल दिया और उसके भाई बहराम को सिंहासन पर बिठा दिया।

- रज़िया का पतन: रज़िया की सबसे बड़ी चुनौती उसका लिंग था, क्योंकि इल्तुतमिश ने शुरू में उसका समर्थन किया लेकिन बाद में पुनर्विचार किया, यह समझते हुए कि लोग पुरुष शासक को पसंद करते हैं। जब उसके भाई रुक्न-उद-दीन ने बिना किसी विरोध के सिंहासन ग्रहण किया, तो रज़िया ने महसूस किया कि पर्दा प्रणाली उसकी शासन व्यवस्था में बाधा डाल रही है। उसने प्रशासनिक मामलों में अधिक स्वतंत्रता से भाग लेने के लिए पुरुषों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिया।

- शक्ति का संघर्ष: रज़िया और तुर्की दास नवाबों के बीच संघर्ष मुख्यतः शक्ति के लिए था, न कि लिंग के लिए। नवाबों ने उम्मीद की थी कि रज़िया केवल एक प्रतीकात्मक नेता बनेगी, लेकिन जब उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास किया, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। रज़िया को हटाने के बाद, उन्होंने मुइज़ुद्दीन बहराम शाह और आलाउद्दीन मसूद जैसे अयोग्य शासकों को सिंहासन पर बिठाया, जिससे अराजकता पैदा हुई।

- मंगोल आक्रमण: मंगोल आक्रमणों ने हिंदुस्तान की स्थिति को और भी बिगाड़ दिया, मंगोलों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और पंजाब में आगे बढ़ गए।

- नासिरुद्दीन महमूद का उदय: 1246 CE में, नासिरुद्दीन महमूद शासक बने, जो अपनी धार्मिकता और शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने मंत्री और ससुर ग़ियासुद्दीन बलबन को प्रशासन का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया।

- बलबन का उदय: नासिरुद्दीन की 1266 CE में मृत्यु के बाद, बलबन ने नवाबों के समर्थन से सिंहासन ग्रहण किया, जिससे इल्तुतमिश का शासन समाप्त हो गया।

दिल्ली सुल्तानत में रज़िया सुलतान का योगदान

राजिया सुलतान द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम:

- विद्रोही नबाबों से निपटना: राजिया ने विद्रोही नबाबों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए कदम उठाए और सुलतानत में अपनी सत्ता को स्थिर करने का प्रयास किया।

- गद्दी के लिए अपने दावे का औचित्य: राजिया ने अपने पिता द्वारा उसे अपने बेटों के ऊपर उत्तराधिकारी के रूप में नामित करने का उल्लेख करते हुए गद्दी पर अपने अधिकार का दावा किया, हालांकि समाज में एक महिला के शासन के खिलाफ मानदंड थे।

- राजनयिक रणनीतियाँ: जब उसे शत्रुतापूर्ण प्रांतीय गवर्नरों का सामना करना पड़ा, तो राजिया ने सैन्य संघर्ष की बजाय राजनयिकता को प्राथमिकता दी। उसने गुप्त गठबंधन बनाए और विद्रोहियों के बीच अविश्वास उत्पन्न करने के लिए अफवाहें फैलाईं, जिससे अंततः उनके पीछे हटने का परिणाम निकला।

- महत्वपूर्ण पदों का वितरण: राजिया ने अपने समर्थकों को महत्वपूर्ण पदों से नवाजा, जिससे उसकी शासन के प्रति वफादारी और समर्थन को मजबूती मिली।

- नियुक्तियों में विविधता: तुर्की नबाबों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए, उसने भारतीय मुसलमानों और एक एबिसिनियन सहित गैर-तुर्की व्यक्तियों को महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर नियुक्त किया, जो कुछ लोगों के बीच आश्चर्य का कारण बना।

- सैन्य अभियानों: राजिया ने राजपूतों के खिलाफ सैन्य अभियानों का संचालन किया, जिससे उसने रंथाम्बोर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कब्जा किया।

- प्रभावशाली शासन: उसने प्रभावी ढंग से शासन किया, खुले दरबार आयोजित किए, अपने विषयों की सुनवाई की, और सैन्य अभियानों में व्यक्तिगत रूप से भाग लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई।

- संस्कृतिक और शैक्षणिक पहलों: राजिया ने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की और विभिन्न विषयों के अध्ययन को बढ़ावा दिया, ज्ञान और न्याय के महत्व पर जोर दिया।

- मंगोलों के साथ संघर्ष से बचाव: राजिया ने मंगोलों के प्रति समर्पण की नीति अपनाई, हालाँकि वह आंतरिक विद्रोह के साथ संघर्ष करती रही और अंततः दुखद पतन का सामना किया।

उसकी असफलता का कारण:

रजिया सुलतान के संघर्ष और पतन:

- महिला होना रजिया की असफलता में एक महत्वपूर्ण कारक था। मिन्हाज-उस-सिराज ने उल्लेख किया कि उसके राजसी गुणों के बावजूद, उसका लिंग पुरुषों की नज़र में उसकी योग्यताओं को व्यर्थ बना देता था।

- उसका सुलतान बनना इस्लामी परंपरा के विपरीत देखा गया।

- तुर्की chiefs ने उसकी शासकत्व का विरोध किया, इसे एक महिला के अधीन सेवा करने के रूप में अपमानजनक माना।

- रजिया का मामला एक मौक़ा था, जो इस्लामी इतिहास में एक राजकीय प्रणाली के तहत पहले कभी नहीं हुआ, और यह अपने समय से आगे था।

- अपने प्रतिद्वंद्वियों को जीतने के बजाय, रजिया की दृढ़ता और सीधे सत्ता की इच्छा ने तुर्की nobles को अलग कर दिया।

- याकूत और अन्य गैर-तुर्कों को प्रमुख पदों पर नियुक्त करना उच्च वर्ग को नाराज़ कर दिया, जिन्होंने समझ लिया कि रजिया एक कठपुतली नहीं होगी।

- उसे तबरहिंद के गवर्नर अल्तुनिया ने पकड़ लिया।

- उसकी सहायता सुनिश्चित करने के लिए उससे विवाह करने के बावजूद, वह विद्रोहियों को शांत करने में असफल रही और अंततः अपनी जान खो दी।

- रजिया का दुखद अंत चिहलगानी तुर्की nobles की बढ़ती शक्ति को उजागर करता है।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|