स्पेक्ट्रम सारांश: गांधी का उदय | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

पहले विश्व युद्ध के अंत के समय, भारत और अंतरराष्ट्रीय मंच पर विभिन्न शक्तियाँ सक्रिय थीं। युद्ध के अंत के बाद, भारत और एशिया तथा अफ्रीका के कई अन्य उपनिवेशों में राष्ट्रवादी गतिविधियों का पुनरुत्थान हुआ। भारत में साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी के भारतीय राजनीतिक दृश्य में उभरने के साथ एक व्यापक जनसंघर्ष का निर्णायक मोड़ लिया।

अब राष्ट्रवादी पुनरुत्थान क्यों? युद्ध के बाद, भारत की स्थितियों और विदेशी प्रभावों ने विदेशी शासन के खिलाफ एक राष्ट्रीय उभार के लिए अनुकूल स्थिति पैदा की।

युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयाँ

- उद्योग - पहले कीमतों में वृद्धि, फिर मंदी के साथ विदेशी निवेश में वृद्धि ने कई उद्योगों को बंद होने और हानियों के कगार पर ला दिया।

- कामकाजी लोग और कारीगर - इस जनसंख्या के वर्ग को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा और उन्होंने उच्च कीमतों का बोझ उठाया।

- किसान - उच्च कर और गरीबी का सामना करते हुए, किसानों ने विरोध के लिए एक नेतृत्व की प्रतीक्षा की।

- सैनिक - युद्ध के मैदान से लौटे सैनिकों ने ग्रामीणों को अपने अनुभवों के बारे में बताया।

- शिक्षित शहरी वर्ग - इस वर्ग को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा और ब्रिटिशों के प्रति नस्लवाद की तीव्र जागरूकता से पीड़ित थे।

युद्ध में सहयोग के लिए राजनीतिक लाभ की अपेक्षाएँ युद्ध के बाद, ब्रिटिश सरकार से राजनीतिक लाभ की उच्च अपेक्षाएँ थीं और यह भी देश में उत्तेजित वातावरण में योगदान दिया।

साम्राज्यवाद के प्रति राष्ट्रवादी निराशा

- युद्ध के दौरान, सहयोगी शक्तियों ने उपनिवेशों को लोकतंत्र और आत्मनिर्णय का भविष्य देने का वादा किया था ताकि उनका समर्थन प्राप्त किया जा सके।

- हालांकि, युद्ध के बाद यह स्पष्ट हो गया कि ये वादे पूरे नहीं होने वाले थे।

- साम्राज्यवादी शक्तियों ने स्वतंत्रता देने के बजाय उपनिवेशों पर अपने नियंत्रण को मजबूत किया।

इससे सहयोगियों की पाखंडता उजागर हुई और सफेद उपनिवेशीय शक्तियों की श्रेष्ठता में विश्वास कमजोर हुआ। परिणामस्वरूप, युद्ध के बाद विभिन्न एशियाई और अफ्रीकी देशों में राष्ट्रवादी आंदोलनों में वृद्धि हुई, क्योंकि लोग स्वतंत्रता और आत्म-शासन की खोज में थे।

रूसी क्रांति का प्रभाव (7 नवंबर, 1917)

- बोल्शेविक पार्टी, जिसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन कर रहे थे, ने रूसी जार को उखाड़ फेंका और सोवियत संघ, पहले समाजवादी राज्य की स्थापना की।

- उन्होंने चीन और एशिया में रूस के दावों को छोड़ दिया, पूर्व उपनिवेशों को अपनी किस्मत तय करने की अनुमति दी, और सोवियत संघ में विभिन्न राष्ट्रीयताओं के साथ समान व्यवहार किया।

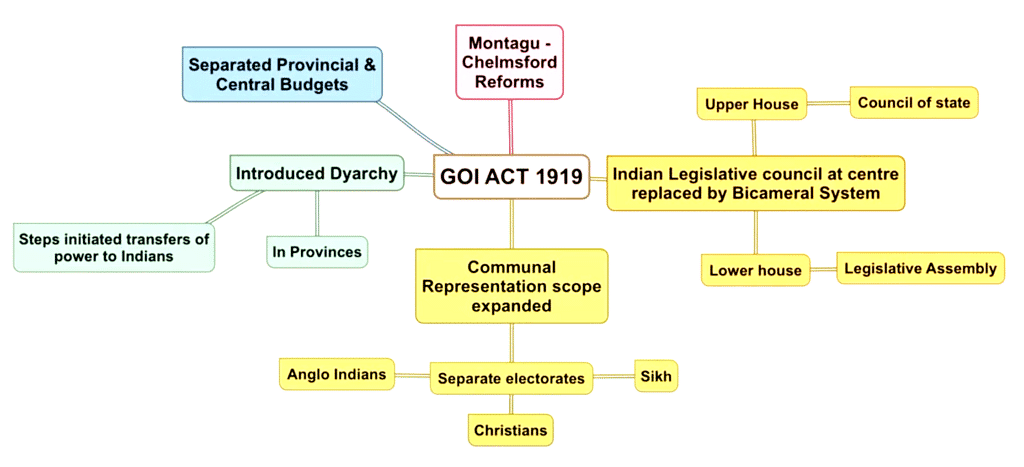

मोंटागू-चेल्म्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम, 1919

- मॉन्टागू-चेल्म्सफोर्ड सुधारों को एक तरह से गाजर के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि रौलट अधिनियम जैसे उपायों को लाठी के रूप में देखा गया।

- मॉन्टागू के अगस्त 1917 के बयान के अनुसार, सरकार ने जुलाई 1918 में और संविधानिक सुधारों की घोषणा की, जिसे मोंटागू-चेल्म्सफोर्ड या मॉन्टफोर्ड सुधारों के रूप में जाना गया।

- इन सुधारों के आधार पर, भारत सरकार अधिनियम, 1919 लागू किया गया।

मुख्य विशेषताएँ

- प्रांतीय सरकार—डायार्की का परिचय

- कार्यकारी डायार्की, अर्थात् दो—कार्यकारी सलाहकार और लोकप्रिय मंत्रियों का शासन।

- विषयों को 'आरक्षित' और 'हस्तांतरित' विषयों में विभाजित किया गया।

- आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा उनके कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था।

- गवर्नर को आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप करने की अनुमति थी।

- विधायिका

- प्रांतीय विधायी परिषदों का विस्तार किया गया और 70 प्रतिशत सदस्य निर्वाचित होने थे।

- महिलाओं को मतदान का अधिकार भी दिया गया।

- केंद्र सरकार—अभी भी उत्तरदायी सरकार के बिना

- गवर्नर-जनरल मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

- केंद्र और प्रांतीय प्रशासन के लिए दो सूचियाँ होंगी।

Congress की प्रतिक्रिया

- कांग्रेस ने अगस्त 1918 में बंबई में एक विशेष सत्र में बैठक की और सुधारों को "निराशाजनक" और "असंतोषजनक" घोषित किया।

- मोंटफोर्ड सुधारों को "अयोग्य और निराशाजनक" कहा गया।

गांधी का निर्माण

- प्रारंभिक करियर और दक्षिण अफ्रीका में सत्य के प्रयोग - मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में हुआ।

- दक्षिण अफ्रीका में गांधी का अनुभव - उन्होंने भारतीयों को एकजुट करने के लिए Natal Indian Congress की स्थापना की।

गांधी की सत्यााग्रह की विधि

- सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर आधारित था।

- एक सत्याग्रही को हमेशा सत्य, अहिंसक और निर्भीक रहना चाहिए।

गांधी ने जनवरी 1915 में भारत लौटने के बाद देश के लोगों की परिस्थितियों को समझने के लिए एक वर्ष तक यात्रा की। उन्होंने किसी भी राजनीतिक संगठन में शामिल होने से परहेज किया जब तक कि वह भी अहिंसक सत्याग्रह का समर्थन नहीं करते।

गांधी ने चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में संघर्षों में भाग लिया, जो बाद के रौलट सत्याग्रह की आधारशिला रखता है।

रौलट अधिनियम, सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड

- रौलट अधिनियम - यह अधिनियम भारतीय लोगों की 'विद्रोही साजिश' की जांच के लिए रौलट आयोग की सिफारिशों पर आधारित था।

- जलियांवाला बाग हत्याकांड - 13 अप्रैल, 1919 को जनरल डायर के आदेश पर बिना हथियारों के लोगों पर गोली चलाई गई।

गांधी ने उस माहौल के कारण आंदोलन से हटा लिया और जलियांवाला बाग हत्याकांड को भारतीयों के लिए ब्रिटिश शासन से अलग होने का निर्णायक क्षण माना।

कांग्रेस ने डायर की कार्रवाई की निंदा की और पंजाब में मार्शल लॉ की शुरुआत का विरोध किया।

प्रथम विश्व युद्ध के अंत के समय, भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शक्तियाँ कार्यरत थीं। युद्ध के अंत के बाद, भारत और एशिया तथा अफ्रीका के कई अन्य उपनिवेशों में राष्ट्रवादी गतिविधियों की पुनरुत्थान हुआ।

अब राष्ट्रवादी पुनरुत्थान क्यों?

युद्ध के बाद, भारत की स्थिति और विदेशों से प्रभावों ने विदेशी शासन के खिलाफ एक राष्ट्रीय उभार के लिए एक ऐसी स्थिति तैयार की।

युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयाँ

- औद्योगिक स्थिति: पहले कीमतों में वृद्धि, फिर मंदी और विदेशी निवेश में वृद्धि ने कई उद्योगों को बंद होने और नुकसान के कगार पर ला दिया।

- कामकाजी और कारीगर: इस जनसंख्या के वर्ग को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा और उन्हें उच्च कीमतों का सामना करना पड़ा।

- किसान: उच्च कराधान और गरीबी का सामना करते हुए, किसान विरोध का नेतृत्व पाने के लिए इंतजार कर रहे थे।

- सैनिक: युद्धक्षेत्र से लौटे सैनिकों ने ग्रामीणों को अपने अनुभव के बारे में बताया।

- शिक्षित शहरी वर्ग: इस वर्ग को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा और ब्रिटिशों के नस्लवाद के प्रति एक तीव्र जागरूकता का अनुभव हुआ।

युद्ध में सहयोग के लिए राजनीतिक लाभ की अपेक्षाएँ

युद्ध के बाद, ब्रिटिश सरकार से राजनीतिक लाभ की उच्च अपेक्षाएँ थीं और इससे देश में तनावपूर्ण वातावरण में योगदान मिला।

विश्वव्यापी साम्राज्यवाद के प्रति राष्ट्रवादी निराशा

- युद्ध के दौरान, सहयोगी शक्तियों ने उपनिवेशों को लोकतंत्र और आत्म-निर्णय का भविष्य देने का वादा किया ताकि उनका समर्थन प्राप्त किया जा सके।

- हालांकि, युद्ध के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि ये वादे पूरे नहीं होने वाले थे।

- साम्राज्यवादी शक्तियों ने स्वतंत्रता देने के बजाय वास्तव में उपनिवेशों पर अपने नियंत्रण को मजबूत किया, उन्हें अपने बीच बांट लिया।

- इससे सहयोगियों की पाखंडिता उजागर हुई और सफेद उपनिवेशी शक्तियों की श्रेष्ठता में विश्वास कमजोर हुआ।

इसके परिणामस्वरूप, युद्ध के बाद, एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों में राष्ट्रवादी आंदोलनों में वृद्धि हुई, क्योंकि लोग स्वतंत्रता और आत्म-शासन की मांग कर रहे थे।

- बोल्शेविक पार्टी, जिसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया, ने रूसी जार को उखाड़ फेंका और सोवियत संघ, पहले समाजवादी राज्य की स्थापना की।

- उन्होंने चीन और एशिया में रूस के दावों को छोड़ दिया, पूर्व उपनिवेशों को अपनी किस्मत तय करने की अनुमति दी, और सोवियत संघ के भीतर विभिन्न राष्ट्रीयताओं के साथ समान व्यवहार किया।

मॉन्टागू-चेल्म्सफोर्ड सुधार

- गाजियाबाद में, असामान्य मॉन्टागू-चेल्म्सफोर्ड सुधारों द्वारा प्रस्तुत 'गाजियाबाद' की जगह, रॉवलेट अधिनियम जैसे उपायों ने कठोरता को दर्शाया।

- 1917 में मॉन्टागू के बयान में निहित सरकार की नीति के अनुसार, सरकार ने जुलाई 1918 में और सुधारों की घोषणा की, जिसे मॉन्टागू-चेल्म्सफोर्ड या मॉन्टफोर्ड सुधार कहा गया।

- इन पर आधारित, भारत सरकार अधिनियम, 1919 को लागू किया गया।

डायार्की का परिचय

- डायार्की, अर्थात् दो—कार्यकारी परिषद और लोकप्रिय मंत्रियों का शासन, को प्रस्तुत किया गया।

- गवर्नर प्रांत का कार्यकारी प्रमुख होगा। विषयों को 'रिजर्व' और 'स्थानांतरित' विषयों की दो सूचियों में विभाजित किया गया।

- रिजर्व विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा उसके कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाएगा, जबकि स्थानांतरित विषयों का प्रशासन विधायी परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से नामांकित मंत्रियों द्वारा किया जाएगा।

- मंत्री विधायिका के प्रति जिम्मेदार होंगे और यदि विधायिका द्वारा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो उन्हें इस्तीफा देना होगा, जबकि कार्यकारी परिषद के सदस्य विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं होंगे।

- यदि प्रांत में संवैधानिक मशीनरी विफल होती है, तो गवर्नर स्थानांतरित विषयों के प्रशासन को संभाल सकता था।

विधान परिषदों का विस्तार

- प्रांतीय विधान परिषदों का और विस्तार किया गया और 70 प्रतिशत सदस्य निर्वाचित होंगे।

- सामुदायिक और वर्ग मतदाता प्रणाली को और मजबूत किया गया।

- महिलाओं को मतदान का अधिकार भी दिया गया।

गवर्नर-जनरल की शक्तियाँ

- गवर्नर-जनरल मुख्य कार्यकारी प्राधिकरण होगा।

- प्रशासन के लिए दो सूचियाँ होंगी— केंद्रीय और प्रांतीय।

- वायसराय की कार्यकारी परिषद में आठ सदस्य होंगे, जिनमें से तीन भारतीय होंगे।

- गवर्नर-जनरल प्रांतों में रिजर्व विषयों पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखेगा।

द्व chambersीय व्यवस्था का परिचय

- एक द्व chambersीय व्यवस्था पेश की गई। केंद्रीय विधान सभा में 145 सदस्य होंगे और राज्य परिषद में 60 सदस्य होंगे।

- राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होगा और इसमें केवल पुरुष सदस्य होंगे, जबकि केंद्रीय विधान सभा का कार्यकाल 3 वर्ष होगा।

सीमाएँ

- मतदाता वर्ग बहुत सीमित था। केंद्रीय विधायिका के लिए मतदाता वर्ग लगभग 15 लाख था, जबकि भारत की जनसंख्या लगभग 260 मिलियन थी।

- केंद्रीय स्तर पर, विधायिका का वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद पर कोई नियंत्रण नहीं था।

- विधान परिषदों में मंत्री अक्सर महत्वपूर्ण मामलों पर परामर्श नहीं लेते थे; वास्तव में, उन्हें किसी भी मामले में गवर्नर द्वारा निरस्त किया जा सकता था।

कांग्रेस की प्रतिक्रिया

कांग्रेस ने अगस्त 1918 में बंबई में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक विशेष सत्र में बैठक की और सुधारों को "निराशाजनक" और "असंतोषजनक" घोषित किया।

- कांग्रेस ने अगस्त 1918 में बंबई में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक विशेष सत्र में बैठक की और सुधारों को "निराशाजनक" और "असंतोषजनक" घोषित किया।

- मॉन्टफोर्ड सुधारों को टिलक द्वारा "अयोग्य और निराशाजनक - एक बिना सूरज की सुबह" कहा गया, जबकि ऐनी बेसेंट ने इन्हें "इंग्लैंड द्वारा प्रस्तावित और भारत द्वारा स्वीकार करने के लिए अयोग्य" पाया।

महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। उन्होंने इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई पूरी की और 24 मई 1898 को दक्षिण अफ्रीका चले गए। वे 1914 तक वहां रहे, उसके बाद वे भारत लौट आए।

- दक्षिण अफ्रीका में भारतीय तीन श्रेणियों में बंटे हुए थे—पहले, अनुबंधित भारतीय श्रमिक; दूसरे, व्यापारी; और तीसरे, पूर्व अनुबंधित श्रमिक।

- सघन संघर्ष का मध्यम चरण (1894-1906) - विभिन्न भारतीय वर्गों को एकजुट करने के लिए, गांधी ने नैटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की और इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका शुरू की।

- निष्क्रिय प्रतिरोध या सत्याग्रह का चरण (1906-1914) - दूसरा चरण, जो 1906 में शुरू हुआ, निष्क्रिय प्रतिरोध या नागरिक अवज्ञा की विधि का उपयोग करने के लिए पहचाना गया, जिसे गांधी ने सत्याग्रह कहा।

- पंजीकरण प्रमाणपत्रों के खिलाफ सत्याग्रह (1906) - गांधी ने कानून को नकारने और सभी दंड सहने के लिए निष्क्रिय प्रतिरोध संघ की स्थापना की। इस प्रकार सत्याग्रह या सत्य के प्रति समर्पण का जन्म हुआ, यह तकनीक विरोधियों का बिना हिंसा के प्रतिरोध करने का तरीका था।

- भारतीय प्रवासन पर प्रतिबंध के खिलाफ अभियान - पहले के अभियान को भारतीय प्रवासन पर नए कानूनों के खिलाफ विरोध के लिए विस्तारित किया गया।

- पोल टैक्स और भारतीय विवाहों की अमान्यता के खिलाफ अभियान

- ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट के खिलाफ विरोध - भारतीयों ने ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट के खिलाफ नैटल से ट्रांसवाल में अवैध रूप से प्रवास किया। यहां तक कि उपराज्यपाल लॉर्ड हार्डिंग ने दमन की निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग की।

- समझौता समाधान - गांधी, लॉर्ड हार्डिंग, C.F. एंड्रयूज, और जनरल स्मट्स के बीच कई वार्ताओं के बाद, एक समझौते पर पहुंचे जिसमें दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने भारतीय समुदाय की मुख्य मांगों को पूरा करने के लिए सहमति दी। इसमें पोल टैक्स, पंजीकरण प्रमाणपत्रों, और भारतीय रिवाजों के अनुसार किए गए विवाहों के संबंध में चिंताएँ शामिल थीं। इसके अलावा, सरकार ने भारतीय प्रवासन के मामले को विचारशीलता से संबोधित करने का वादा किया।

गांधी ने पाया कि जन masses में किसी ऐसे कारण के लिए भाग लेने और बलिदान देने की अत्यधिक क्षमता है जो उन्हें प्रभावित करता है।

- उन्होंने विभिन्न धर्मों और वर्गों के भारतीयों को एकजुट किया, और पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से अपने नेतृत्व के तहत लाया।

- उन्होंने यह भी महसूस किया कि कई बार नेताओं को अपने उत्साही समर्थकों के साथ अस्वीकृत निर्णय लेने पड़ते हैं।

- उन्होंने अपनी नेतृत्व शैली और राजनीति को विकसित किया और संघर्ष की नई तकनीकों को सीमित पैमाने पर विकसित किया, बिना राजनीतिक धाराओं के विरोध से प्रभावित हुए।

गांधी की सत्याग्रह की तकनीक

गांधी की सत्याग्रह की तकनीक

गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान सत्याग्रह की तकनीक विकसित की। यह सत्य और अहिंसा पर आधारित थी।

- सत्याग्रही को जो वह गलत मानता था, उसके आगे समर्पण नहीं करना था, बल्कि उसे हमेशा सत्यवान, अहिंसक और निर्भीक रहना था।

- सत्याग्रही सहयोग की वापसी और बहिष्कार के सिद्धांतों पर कार्य करता है। सत्याग्रह के तरीकों में करों का न चुकाना और सम्मान और अधिकार की पदवियों को अस्वीकार करना शामिल है।

- सत्याग्रही को गलत करने वालों के खिलाफ अपनी लड़ाई में दुख सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह दुख उसके सत्य के प्रति प्रेम का एक हिस्सा था।

- सत्याग्रह का अभ्यास केवल बहादुर और मजबूत लोग कर सकते थे;

गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका में अपनी कोशिशों की मान्यता प्राप्त करने के बाद भारत लौटे। उन्होंने तुरंत राजनीति में प्रवेश करने के बजाय एक वर्ष तक देश का दौरा किया ताकि लोगों की स्थिति को समझ सकें। उन्होंने किसी भी राजनीतिक रुख को अपनाने से परहेज किया और मध्यम राजनीति और लोकप्रिय घर के नियम आंदोलन के प्रति संदेहास्पद रहे, यह सोचते हुए कि चल रहे युद्ध के दौरान यह सही समय नहीं था। गांधी ने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अहिंसक सत्याग्रह की शक्ति में विश्वास किया। उन्होंने किसी भी राजनीतिक संगठन में शामिल होने का संकल्प लिया जब तक कि वह भी अहिंसक सत्याग्रह को समर्थन नहीं देता। 1917 और 1918 में, गांधी ने चंपारण, अहमदाबाद, और खेड़ा में संघर्षों में भाग लिया, जो बाद के रावल्ट सत्याग्रह की आधारशिला रखी।

- गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका में अपनी कोशिशों की मान्यता प्राप्त करने के बाद भारत लौटे।

- उन्होंने तुरंत राजनीति में प्रवेश करने के बजाय एक वर्ष तक देश का दौरा किया ताकि लोगों की स्थिति को समझ सकें।

- उन्होंने किसी भी राजनीतिक रुख को अपनाने से परहेज किया और मध्यम राजनीति और लोकप्रिय घर के नियम आंदोलन के प्रति संदेहास्पद रहे, यह सोचते हुए कि चल रहे युद्ध के दौरान यह सही समय नहीं था।

- गांधी ने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अहिंसक सत्याग्रह की शक्ति में विश्वास किया। उन्होंने किसी भी राजनीतिक संगठन में शामिल होने का संकल्प लिया जब तक कि वह भी अहिंसक सत्याग्रह का समर्थन नहीं करता।

- 1917 और 1918 में, गांधी ने चंपारण, अहमदाबाद, और खेड़ा में संघर्षों में भाग लिया, जो बाद के रावल्ट सत्याग्रह की आधारशिला रखी।

यूरोपीय जमींदारों ने किसानों को कुल भूमि का 3/20 भाग (जिसे तिनकठिया प्रणाली कहा जाता है) पर इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया। किसानों को यूरोपियों द्वारा निर्धारित कीमतों पर उपज बेचने के लिए मजबूर किया गया। जब गांधी, अब राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल-हक, महादेव देसाई, नाहरि पारिख, और ज. ब. कृपालानी के साथ, चंपारण पहुंचे, तो अधिकारियों ने उन्हें तुरंत क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिया। यह निष्क्रिय प्रतिरोध या अन्यायपूर्ण आदेश का नागरिक अवज्ञा उस समय एक नवीन विधि थी। सरकार ने मामले का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया और गांधी को सदस्य नामित किया। गांधी ने अधिकारियों को यह मनाने में सफल रहे कि तिनकठिया प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए और किसानों को उनसे निकाले गए अवैध दावों के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। जमींदारों के साथ एक समझौते के रूप में, उन्होंने सहमति व्यक्त की कि केवल 25 प्रतिशत धन का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

- यूरोपीय जमींदारों ने किसानों को कुल भूमि का 3/20 भाग (जिसे तिनकठिया प्रणाली कहा जाता है) पर इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया।

- किसानों को यूरोपियों द्वारा निर्धारित कीमतों पर उपज बेचने के लिए मजबूर किया गया।

- जब गांधी, अब राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल-हक, महादेव देसाई, नाहरि पारिख, और ज. ब. कृपालानी के साथ, चंपारण पहुंचे, तो अधिकारियों ने उन्हें तुरंत क्षेत्र छोड़ने का आदेश दिया।

- गांधी ने अधिकारियों को यह मनाने में सफल रहे कि तिनकठिया प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए और किसानों को उनसे निकाले गए अवैध दावों के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए।

- जमींदारों के साथ एक समझौते के रूप में, उन्होंने सहमति व्यक्त की कि केवल 25 प्रतिशत धन का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

मार्च 1918 में, गांधी ने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मालिकों और कामकाजी लोगों के बीच प्लेग बोनस के समाप्ति के मुद्दे पर एक विवाद में हस्तक्षेप किया। मिल के श्रमिकों ने न्याय की मांग के लिए अनसूया सराभाई की मदद मांगी। अनसूया सराभाई एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं जो मिल के मालिकों में से एक अम्बालाल सराभाई की बहन थीं और अहमदाबाद मिल मालिक संघ की अध्यक्ष थीं (जिसकी स्थापना 1891 में अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए की गई थी)। गांधी ने श्रमिकों को हड़ताल पर जाने और 50 प्रतिशत की बजाय 35 प्रतिशत वेतन वृद्धि की मांग करने के लिए कहा। गांधी ने श्रमिकों को हड़ताल के दौरान अहिंसक रहने की सलाह दी। हड़ताल वापस ले ली गई। अंत में, न्यायाधिकरण ने श्रमिकों को 35 प्रतिशत वेतन वृद्धि दी।

- मार्च 1918 में, गांधी ने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मालिकों और कामकाजी लोगों के बीच प्लेग बोनस के समाप्ति के मुद्दे पर एक विवाद में हस्तक्षेप किया।

- गांधी ने श्रमिकों को हड़ताल पर जाने और 50 प्रतिशत की बजाय 35 प्रतिशत वेतन वृद्धि की मांग करने के लिए कहा।

- हड़ताल वापस ले ली गई। अंत में, न्यायाधिकरण ने श्रमिकों को 35 प्रतिशत वेतन वृद्धि दी।

1918 में सूखे के कारण, गुजरात के खेड़ा जिले में फसलें असफल रहीं। राजस्व कोड के अनुसार, यदि उत्पादन सामान्य उपज के एक चौथाई से कम था, तो किसानों को राहत का हक था। गांधी ने किसानों से कर न चुकाने के लिए कहा। पटेल और उनके सहयोगियों ने कर विद्रोह का आयोजन किया, जिसमें खेड़ा के विभिन्न जातीय और जाति समुदायों ने समर्थन दिया।

- 1918 में सूखे के कारण, गुजरात के खेड़ा जिले में फसलें असफल रहीं।

- राजस्व कोड के अनुसार, यदि उत्पादन सामान्य उपज के एक चौथाई से कम था, तो किसानों को राहत का हक था।

- गांधी ने किसानों से कर न चुकाने के लिए कहा।

- पटेल और उनके सहयोगियों ने कर विद्रोह का आयोजन किया, जिसमें खेड़ा के विभिन्न जातीय और जाति समुदायों ने समर्थन दिया।

गांधी ने लोगों को अपने सत्याग्रह की तकनीक की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया। उन्होंने जनसाधारण में अपनी पहचान बनाई और उनके ताकतों और कमजोरियों की बेहतर समझ प्राप्त की। उन्होंने कई लोगों का सम्मान और प्रतिबद्धता प्राप्त की।

- गांधी ने लोगों को अपने सत्याग्रह की तकनीक की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया।

- उन्होंने जनसाधारण में अपनी पहचान बनाई और उनके ताकतों और कमजोरियों की बेहतर समझ प्राप्त की।

- उन्होंने कई लोगों का सम्मान और प्रतिबद्धता प्राप्त की।

दो विधेयक सम्राट विधान परिषद में पेश किए गए। इनमें से एक को हटा दिया गया, लेकिन दूसरा—भारत के रक्षा नियम अधिनियम 1915 का विस्तार—मार्च 1919 में पारित किया गया। इसे आधिकारिक रूप से अनार्किकल और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहा गया, लेकिन इसे आमतौर पर रावल्ट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह रावल्ट आयोग की सिफारिशों पर आधारित था, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटिश न्यायाधीश, सर सिडनी रावल्ट ने की थी, ताकि भारतीय लोगों की 'विद्रोही साजिश' की जांच की जा सके। इस अधिनियम ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना जूरी के परीक्षण करने या बिना परीक्षण के जेल में डालने की अनुमति दी। इसने भारतीयों को केवल 'राजद्रोह' के संदेह पर बिना वारंट गिरफ्तार करने की अनुमति दी। नागरिक स्वतंत्रता का आधार हैबियस कॉर्पस का कानून निलंबित करने का प्रयास किया गया। सरकार का उद्देश्य युद्धकालीन रक्षा अधिनियम (1915) की दमनात्मक प्रावधानों को स्थायी कानून से बदलना था।

- दो विधेयक सम्राट विधान परिषद में पेश किए गए।

- इनमें से एक को हटा दिया गया, लेकिन दूसरा—भारत के रक्षा नियम अधिनियम 1915 का विस्तार—मार्च 1919 में पारित किया गया।

- इसे आधिकारिक रूप से अनार्किकल और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहा गया, लेकिन इसे आमतौर पर रावल्ट अधिनियम के नाम से जाना जाता है।

- यह रावल्ट आयोग की सिफारिशों पर आधारित था, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटिश न्यायाधीश, सर सिडनी रावल्ट ने की थी, ताकि भारतीय लोगों की 'विद्रोही साजिश' की जांच की जा सके।

- नागरिक स्वतंत्रता का आधार हैबियस कॉर्पस का कानून निलंबित करने का प्रयास किया गया। सरकार का उद्देश्य युद्धकालीन रक्षा अधिनियम (1915) की दमनात्मक प्रावधानों को स्थायी कानून से बदलना था।

पहली सामूहिक हड़ताल - गांधी ने रावल्ट अधिनियम को 'काले अधिनियम' कहा। अब स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया।

- जनता ने एक दिशा पाई; अब वे केवल अपनी शिकायतों को वाचिक रूप में व्यक्त करने के बजाय कार्य कर सकते थे।

- किसान, कारीगर और शहरी गरीब अब संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे।

- राष्ट्रीय आंदोलन का झुकाव स्थायी रूप से जनता की ओर हो गया।

- सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को शुरू होने वाला था, लेकिन इससे पहले बड़े पैमाने पर हिंसक, ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शन हुए।

- 9 अप्रैल को, दो राष्ट्रवादी नेता, सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल, बिना किसी उकसावे के गिरफ्तार किए गए, केवल इस लिए कि उन्होंने विरोध सभाएँ आयोजित की थीं, और उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया।

- इससे भारतीय प्रदर्शकों में नाराजगी पैदा हुई, जो 10 अप्रैल को अपने नेताओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए हजारों की संख्या में बाहर आए।

- जल्द ही प्रदर्शन हिंसक हो गए क्योंकि पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी मारे गए।

- तब तक शहर में शांति लौट आई थी और जो प्रदर्शन हो रहे थे वे शांतिपूर्ण थे।

- बैसाखी के दिन, मुख्यतः पड़ोसी गांवों से आए लोगों की एक बड़ी भीड़, जो शहर में निषेधात्मक आदेशों से अनजान थी, जलियावाला बाग में इकट्ठा हुई, जो सार्वजनिक आयोजनों के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है, बैसाखी समारोह मनाने के लिए।

- सेना ने जनरल डायर के आदेश पर सभा को घेर लिया, एकमात्र निकासी बिंदु को अवरुद्ध किया और निहत्थे भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी।

- आधिकारिक ब्रिटिश भारतीय स्रोतों के अनुसार, 379 मृतक पाए गए, और लगभग 1,100 घायल हुए।

- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, दूसरी ओर, 1,500 से अधिक घायल और लगभग 1,000 मृतक होने का अनुमान लगाया। लेकिन यह स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि 1650 गोलियाँ भीड़ पर चलाई गईं।

- गांधी ने काइज़र-ए-हिंद का खिताब छोड़ दिया, जो ब्रिटिश द्वारा उन्हें बोअर युद्ध के दौरान उनके कार्य के लिए दिया गया था।

- 14 अक्टूबर 1919 को, भारत सरकार ने विघटन जांच समिति के गठन की घोषणा की, जिसे अधिक व्यापक रूप से हंटर समिति/आयोग के रूप में जाना जाने लगा।

- समिति का उद्देश्य था “बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब में हाल की disturbances की जांच करना, उनके कारणों और इनके समाधान के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।”

- सदस्यों में तीन भारतीय थे, अर्थात्, सर चिमनलाल हरिलाल सेतलवाड़, बॉम्बे विश्वविद्यालय के उपकुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता; पंडित जगत नारायण, वकील और संयुक्त प्रांतों के विधान परिषद के सदस्य; और सरदार साहिबजादा सुलतान अहमद खान, ग्वालियर राज्य के वकील।

- डायर ने कथित रूप से अपनी सम्मान की भावना को इस प्रकार व्यक्त किया, “मुझे लगता है कि मैं भीड़ को बिना गोलीबारी के तितर-बितर कर सकता था, लेकिन वे फिर से वापस आ जाते और हंसते, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को बेवकूफ बना देता।”

- सरकार ने अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए एक इंडेम्निटी एक्ट पारित किया। इंडेम्निटी एक्ट को “सफाई विधेयक” कहा जाता था, जिसे मोतीलाल नेहरू और अन्य लोगों द्वारा कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा।

- हाउस ऑफ कॉमन्स में, चर्चिल (जो भारतीयों का प्रेमी नहीं था) ने अमृतसर में हुई घटनाओं की निंदा की। उन्होंने इसे “भयंकर” कहा।

- ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, एच.एच. असक्विथ ने इसे “हमारी पूरी इतिहास में सबसे खराब अत्याचारों में से एक” कहा।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया, जिसमें मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, अब्बास त्याबजी, म.रा. जयकर, और गांधी शामिल थे, ताकि वे अपनी दृष्टिकोण व्यक्त कर सकें। कांग्रेस ने पंजाब में डायर के कार्यों की आलोचना करते हुए उन्हें अमानवीय बताया और मार्शल लॉ के लागू होने का विरोध किया, यह कहते हुए कि यह असंगत था।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|