प्रकाश का प्रमुख विचार: कांट | इतिहास वैकल्पिक UPSC (नोट्स) PDF Download

परिचय

जर्मन प्रबुद्धता, जिसे Aufklärung के नाम से भी जाना जाता है, 18वीं सदी के जर्मनी में एक महत्वपूर्ण बौद्धिक आंदोलन था। यह राजनीतिक विखंडन और फ्रांस की तुलना में मजबूत बौद्धिक संवाद की कमी जैसे विभिन्न चुनौतियों के बावजूद उभरा। गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज जैसे व्यक्तित्वों से प्रभावित होकर, जर्मन प्रबुद्धता ने कारण, धर्म, और मेटाफिज़िक्स के विचारों का अन्वेषण किया, जो भविष्य के दार्शनिक विकास के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

जर्मन प्रबुद्धता की बाधाएँ

- 18वीं सदी में जर्मनी का राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य, जो कई छोटे राज्यों के तानाशाही शासन के तहत था, प्रबुद्धता के विचारों के विकास में रुकावट डालता था।

- पिछले 150 वर्षों में जर्मन समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि की कमी और साहित्यिक भाषा के रूप में लैटिन का प्रभुत्व प्रबुद्धता की साहित्य का प्रसार बाधित करता था।

- फ्रांस की तुलना में, जहां एक जीवंत बौद्धिक दृश्य और बढ़ती शिक्षित मध्यवर्ग की उपस्थिति थी, जर्मनी में मध्यवर्ग और आर्थोडोक्सी के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था।

- धर्म के प्रति भी सार्वजनिक असंतोष कम था। यह अंतर कई जर्मन बौद्धिकों को फ्रांसीसी अनुभववाद पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता था, जो मानव समाज पर सरल कानूनों की उपयोगिता पर संदेह करता था।

- जर्मनी का साहित्यिक परिदृश्य बिखरा हुआ था, जिसमें कोई एकीकृत शैली नहीं थी और विभिन्न क्षेत्रीय प्रभाव थे।

Aufklärung

- इन चुनौतियों के बावजूद, जर्मन प्रबुद्धता या Aufklärung ने प्रुशिया के राजा फ्रेडरिक द ग्रेट के प्रभाव के तहत आकार लेना शुरू किया, जिन्होंने यूरोप के अन्य हिस्सों से प्रबुद्धता के विचारों को पेश किया।

- हालांकि, जर्मन प्रबुद्धता ने अंग्रेजी और फ्रांसीसी आंदोलनों से महत्वपूर्ण रूप से भिन्नता दिखाई।

- अन्य देशों की तरह, जर्मनी में धर्म पर गहन जांच नहीं की गई। Aufklärung ने एक प्रकार का रहस्यमय दृष्टिकोण बनाए रखा, जिसमें प्रमुख जर्मन लेखकों ने कारण और धर्म के मिश्रण के लिए समर्थन दिया।

- गॉटफ्रीड विल्हेम लाइबनिज (1646–1716) जर्मन प्रबुद्धता में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वह एक गणितज्ञ थे जिन्होंने आधुनिक कलन को स्वतंत्र रूप से विकसित किया।

- हालांकि उनके और आइज़ैक न्यूटन के बीच कलन के आविष्कार का श्रेय लेकर विवाद था, लेकिन कलन के कुछ पहलू विशेष रूप से लाइबनिज को ही श्रेय दिए जाते हैं।

- मेटाफिजिक्स के क्षेत्र में, लाइबनिज ने मोनैड्स का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने \"आध्यात्मिक परमाणु\" के रूप में वर्णित किया, जो हमारे ब्रह्मांड की धारणा को आकार देते हैं लेकिन भौतिक आयाम नहीं रखते।

- फ्रांस और इंग्लैंड के कई प्रबुद्ध विचारकों की तुलना में, लाइबनिज गहरे धार्मिक थे और मोनैड्स को एक परिपूर्ण भगवान की रचनाएँ मानते थे।

- उनकी मजबूत धार्मिक मान्यताएँ और परंपरा के प्रति सम्मान ने उनके काम और लेखन पर एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण को प्रभावित किया, जो बाद की जर्मन प्रबुद्धता के विचारों में रहस्यमय प्रवृत्तियों के लिए आधार तैयार किया।

- उनकी रूढ़िवादी स्थिति के बावजूद, लाइबनिज ने भविष्य के प्रबुद्धता विद्वानों के लिए महत्वपूर्ण नींव रखी। उनके अद्वितीय मेटाफिजिकल विचार, भले ही अजीब लगें, ने मेटाफिजिक्स के क्षेत्र में ध्यान आकर्षित किया और बाद के दार्शनिकों जैसे डेविड ह्यूम और इमैनुअल कांट से और खोज और आलोचना को आमंत्रित किया।

- हालांकि ह्यूम और कांट ने लाइबनिज के विचारों से असहमत थे, लेकिन उनके काम ने उन्हें अपने दार्शनिक प्रगति के लिए एक आधार प्रदान किया।

गेटे

- ग्योथा का प्रभाव: हालांकि ग्योथा (1749–1832) को उसकी दार्शनिकता के लिए कम जाना जाता है, लेकिन वह जर्मनी के प्रकाशन युग से सबसे उत्कृष्ट लेखक के रूप में उभरे।

- युवक वेरथर के दु:ख: ग्योथा की उपन्यास, जो 1774 में प्रकाशित हुई, एक युवा लड़के की कहानी बताती है जो एक असीमित लड़की से प्यार करता है और अंततः निराशा में अपनी जान ले लेता है। इस कृति ने जर्मन युवाओं पर गहरा प्रभाव डाला और यही एक प्रमुख कारण है कि ग्योथा को स्टर्म उंड ड्रैंग आंदोलन का एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है।

- स्टर्म उंड ड्रैंग आंदोलन: यह आंदोलन, जो 1760 के दशक से 1780 के दशक तक चला, युवा जर्मन बौद्धिकों द्वारा आशावाद और कारण के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक था, जो रूसो की भावना पर जोर देने से प्रेरित था। ग्योथा का काम इस अवधि में गहराई से गूंजा।

- साहित्य पर ध्यान: ग्योथा अपने समय की राजनीति से गहराई से चिंतित नहीं थे, जिसमें जर्मनी में महत्वपूर्ण सरकारी परिवर्तन हो रहे थे। इसके बजाय, उन्होंने लेखन, अध्ययन और वैज्ञानिक अनुसंधान में अपने आप को समर्पित किया।

- वेरथर का प्रभाव: 'युवक वेरथर के दु:ख' का प्रभाव इतना मजबूत था कि जर्मन युवा वेरथर के पात्र की तरह कपड़े पहनने लगे और, दुखद रूप से, कुछ ने तो अपनी जान भी ले ली।

- फौस्ट: इस महान कृति में, ग्योथा ने व्यंग्य और सामाजिक टिप्पणी में गहराई से प्रवेश किया जबकि अपने अंतरंग और भावनात्मक विषयों पर ध्यान बनाए रखा।

- रोमान्टिसिज़्म की ओर संक्रमण: रूसो के कार्यों के समान, ग्योथा की लेखन ने भावनाओं और अंतर्निहित मानव भावनाओं पर जोर दिया, जो जर्मन प्रकाशन के अंत को चिह्नित करता है और पूरे यूरोप में उभरते रोमान्टिक आंदोलन का मार्ग प्रशस्त करता है।

जर्मन प्रकाशन के परिणाम

- संक्षिप्त Sturm und Drang आंदोलन, जो अपने नकारात्मकता और अराजकता के लिए जाना जाता है, ने जर्मन विचार में एकतरफापन को उजागर किया, लेकिन अंततः यह विपरीत शक्तियों द्वारा overshadowed हो गया।

- जर्मन Enlightenment के दौरान एक मजबूत राष्ट्रीयवादी आवाज ने जर्मनी को सांस्कृतिक रूप से एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- राजनीतिक एकता सांस्कृतिक एकता के साथ विकसित हुई, जिसमें कानूनों और जिलों का समेकन, प्रेस की स्वतंत्रता में वृद्धि, और अधिक मानवीय न्यायिक उपचार शामिल हैं।

- ये विकास जर्मनी के 1871 में एक राष्ट्र के रूप में एकीकरण के लिए मंच तैयार करते हैं।

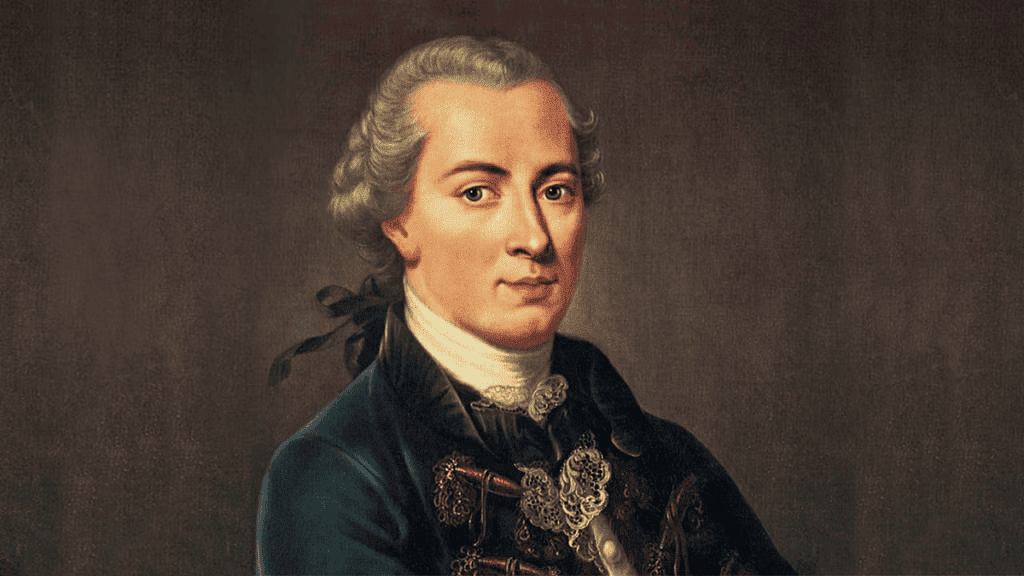

इमैनुएल कांट (1724–1804)

- कांट एक जर्मन दार्शनिक थे और Enlightenment में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे।

- उनकी पहली प्रमुख कृति, Critique of Pure Reason (1781), का उद्देश्य शुद्ध तर्क की सीमाओं को परिभाषित करना था।

- इस कृति को कांट की "पहली आलोचना" के रूप में जाना जाता है, जिसके बाद Critique of Practical Reason (1788) और Critique of Judgment (1790) आईं।

- कांट ने तर्क को विवेक या अंतर्ज्ञान के रूप में पुनर्परिभाषित किया, जो Enlightenment के दौरान प्रबल तर्कवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया थी।

- यह तर्कवाद के खिलाफ की गई प्रतिक्रिया को रोमांटिसिज़्म कहा जाता है, जिसने तर्क के मुकाबले भावनाओं को महत्व दिया।

- कांट संदेहवाद के स्कूल का हिस्सा थे, जिसने मानवता की दुनिया को सही तरीके से देखने की क्षमता पर सवाल उठाया।

- उनका संदेहवाद जर्मन Enlightenment की अनुभववाद के प्रति असंतोष को दर्शाता है, जो तर्क के माध्यम से प्रकृति के नियमों को पहचानने की मानव की क्षमता में विश्वास करता था।

- Critique of Pure Reason तर्क करता है कि व्यक्ति अपनी खुद की विचारों और धारणाओं के साथ जन्म लेते हैं, जिससे यह संभव नहीं होता कि "वास्तविक" और केवल एक धारण के बीच का अंतर किया जा सके।

- कांट का यह दृष्टिकोण कि केवल कुछ सार्वभौमिक सत्य ही मान्य हैं, फ्रांसीसी Enlightenment के तर्कवाद और अनुभववाद पर ध्यान केंद्रित करने को चुनौती देता है।

- Groundwork for the Metaphysics of Morals (1785) में, कांट ने नैतिकता को परिभाषित करने का प्रयास किया, यह утвержित करते हुए कि नैतिक कार्यों को तर्क पर आधारित होना चाहिए।

- उन्होंने तर्क किया कि convenience या आज्ञाकारिता द्वारा प्रेरित कार्य नैतिक नहीं होते, भले ही परिणाम क्या हो।

- इसके बजाय, किसी कार्य की नैतिकता उस कार्य के पीछे की प्रेरणा पर निर्भर करती है।

- कांट ने categorical imperative का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो नैतिकता का सर्वोच्च सिद्धांत है।

- Categorical imperative एक सार्वभौमिक और निरापद नैतिक कर्तव्य का प्रतिनिधित्व करता है जो सभी व्यक्तियों पर सभी परिस्थितियों में लागू होता है।

- कांट का सिद्धांत व्यक्तियों को इस प्रकार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि इसे समान परिस्थितियों में सभी अन्य लोगों द्वारा कानून के रूप में सार्वभौमिक रूप से अपनाया जा सके।

कांट का Enlightenment का सिद्धांत

कांत का निबंध "ज्ञान क्या है?" उसके ज्ञान युग पर दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें व्यक्तिगत विचार और स्थापित मानदंडों पर प्रश्न उठाने की हिम्मत का महत्व बताया गया है। वह ज्ञान को आत्म-लगाए गए अज्ञानता से खुद को मुक्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं और बाहरी मार्गदर्शन के बिना स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता को महत्वपूर्ण मानते हैं।

- ज्ञान, कांत के अनुसार, व्यक्तियों को उनके आत्म-लगाए गए संरक्षण से मुक्त करना है, जिसे वह अपरिपक्वता के रूप में परिभाषित करते हैं।

- अपरिपक्वता वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति दूसरों के मार्गदर्शन के बिना अपनी समझ का उपयोग करने में असमर्थ होता है।

- कांत का मानना है कि यह अपरिपक्वता आत्म-निर्मित है, जो न तो समझ की कमी से उत्पन्न होती है, बल्कि स्वतंत्र रूप से सोचने की दृढ़ता और हिम्मत की कमी से होती है।

- ज्ञान मानवता के लिए एक परिपक्वता का प्रतीक है, जहाँ लोग व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपने लिए सोचने लगते हैं।

- यह मानव चेतना का अज्ञानता और त्रुटियों से मुक्ति है, जो पिछले पीढ़ियों के विचारों की सीमाओं से मुक्त है।

- एक ज्ञानवान व्यक्ति के पास बाहरी मार्गदर्शन के बिना सोचने और कार्य करने की हिम्मत होती है।

- कांत ने जोर दिया है कि सच्चा ज्ञान स्थापित संस्थाओं, जैसे सरकार और धर्म, पर प्रश्न उठाने और आलोचना करने में निहित होता है।

ज्ञान का नारा

- कांत के अनुसार, ज्ञान का नारा 'Sapere Aude' या 'जानने की हिम्मत करो' है, जो व्यक्तियों को अपनी समझ का उपयोग करने की हिम्मत रखने के लिए प्रेरित करता है।

क्रांति ज्ञान नहीं ला सकती

जबकि एक क्रांति अत्याचारी शासन को पलटने में सक्षम हो सकती है, यह लोगों के सोचने के तरीके को मूलभूत रूप से नहीं बदल सकती। नए पूर्वाग्रह उभरेंगे, पुराने को प्रतिस्थापित करेंगे, और जन masses को नियंत्रित करते रहेंगे।

प्रकाशन में बाधाएँ

- आलस्य और कायरता मुख्य कारण हैं कि कई व्यक्ति अपने जीवन भर अविकसित अवस्था में रहना पसंद करते हैं।

- लोग अक्सर सामाजिक संस्थानों का पालन करना पसंद करते हैं, जैसे कि चर्च और राजशाही, बजाय इसके कि वे स्वायत्तता के लिए प्रयास करें।

- इस अविकसित अस्तित्व से मुक्त होना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि अधिकतर लोग स्वतंत्र सोच के साथ असहज होते हैं और उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता को विकसित नहीं किया है।

- व्यक्तियों को समाज द्वारा लगाए गए सीमाओं से परे बढ़ना चाहिए, आलस्य, कायरता, और दूसरों को उनके लिए सोचने की सुविधा से मुक्त होकर।

- कांत का तर्क है कि जब किसी के पास पुस्तकें, पादरी, और डॉक्टर जैसी बाहरी स्रोत होते हैं, तो अपरिपक्व होना आसान है जो समझ, विवेक, और आहार को नियंत्रित करते हैं।

- व्यक्तियों की देखरेख करने वाले संरक्षक ने परिपक्वता की यात्रा को खतरनाक और कठिन बना दिया है।

- परिणामस्वरूप, व्यक्तियों के लिए उस अपरिपक्वता से बचना कठिन हो गया है जो अब स्वाभाविक हो गई है।

- लोग इस स्थिति के आदी हो गए हैं और वर्तमान में अपने स्वयं के समझ का उपयोग करने में असमर्थ हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने का अवसर कभी नहीं मिला।

- नियम और सूत्र व्यक्तियों को स्थायी अविकृति की स्थिति में रखते हैं।

- जब जनता को स्वतंत्रता मिलती है, तो प्रकाशन लगभग अनिवार्य हो जाता है।

- हालांकि, निरंतर याद दिलाने वाले संकेत होते हैं कि बहस न करें और बस आदेशों का पालन करें, जैसे कि ड्रिलिंग, कर चुकाना, या बिना सवाल किए विश्वास करना।

सार्वजनिक और निजी तर्क का उपयोग

स्वतंत्रता पर प्रतिबंध या तो ज्ञान को बाधित कर सकते हैं या इसे आगे बढ़ा सकते हैं। ज्ञान के लिए सार्वजनिक उपयोग आवश्यक है, जबकि निजी उपयोग को बिना प्रगति को बाधित किए सीमित किया जा सकता है।

सार्वजनिक उपयोग का उपयोग

- किसी व्यक्ति का सार्वजनिक उपयोग हमेशा स्वतंत्र होना चाहिए और यह मानवता में ज्ञान लाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें विद्वानों द्वारा संपूर्ण साक्षर दुनिया के समक्ष तर्क का उपयोग करना शामिल है।

- निजी उपयोग को कुछ नागरिक पदों या कार्यालयों में संकीर्ण रूप से सीमित किया जा सकता है, बिना ज्ञान की प्रगति को बाधित किए। निजी उपयोग का एक उदाहरण एक नागरिक का अपने कर्तव्यों का पालन करना है, जैसे कि एक अधिकारी का आदेशों का पालन करना।

सार्वजनिक और निजी उपयोग के उदाहरण

- एक नागरिक करों का भुगतान करने से इंकार नहीं कर सकता, लेकिन वे विद्वान के रूप में उन करों की निष्पक्षता पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। एक पादरी को चर्च के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने अनुयायियों को निर्देश देना चाहिए, लेकिन विद्वान के रूप में वे चर्च प्रथाओं में सुधार पर अपने विचार साझा कर सकते हैं।

अपरिवर्तनीय कानून की संभावना

- कांत का तर्क है कि यह असंभव है कि कोई चर्च सभा अपरिवर्तनीय कानून बना सके जो लोगों पर निरंतर संरक्षण सुनिश्चित करे। इस प्रकार के कानून, जो आगे के ज्ञान को रोकने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, शून्य और अमान्य हैं, भले ही उन्हें अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया हो। एक पीढ़ी भविष्य की पीढ़ियों को इस तरह से बाधित नहीं कर सकती जो उनकी प्रगति और ज्ञान को रोकता हो। भविष्य की पीढ़ियों को ऐसे समझौतों को अवैध मानने का अधिकार है। लोगों को चुनौती न देने वाले कानूनों के साथ धार्मिक संगठनों का गठन करना निषिद्ध है, क्योंकि इससे भविष्य की प्रगति बाधित होगी। एक व्यक्ति अपने आप पर या भविष्य की पीढ़ियों पर ऐसे कानून लागू नहीं कर सकता, क्योंकि यह दिव्य अधिकारों का उल्लंघन है। एक शासक लोगों पर ऐसे कानून लागू नहीं कर सकता जिन्हें वे स्वयं नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी सत्ता लोगों की सामूहिक इच्छा से आती है।

ज्ञान के युग बनाम ज्ञानित युग

- कांत ने "ज्ञानोदय के युग" और "ज्ञानवान युग" के बीच भेद किया। उन्होंने विश्वास किया कि जबकि समाज वर्तमान में ज्ञानोदय को बढ़ावा देने वाले युग में है, यह अभी तक उस स्थिति में नहीं पहुंचा है जहाँ व्यक्ति बिना किसी बाहरी मार्गदर्शन के अपनी स्वयं की समझ का उपयोग कर सकें।

- कांत का तर्क था कि लोग अभी भी समझ के लिए बाहरी प्राधिकरणों पर निर्भर थे, विशेष रूप से धर्म के मामलों में। हालाँकि, उन्होंने व्यक्तियों की स्वायत्तता में वृद्धि और सामान्य ज्ञानोदय में बाधाओं के घटने की प्रगति को देखा।

- कांत ने वोल्टेयर जैसे व्यक्तियों को ज्ञानोदय के युग का हिस्सा माना, लेकिन यह भी बताया कि यह युग वास्तव में पूरी तरह से ज्ञानवान नहीं था। इस पूर्ण ज्ञान की कमी ने समझौता करने वालों को अपने सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

- वोल्टेयर, जो ज्ञानोदय युग के उत्पाद थे, 1778 में अपनी मृत्यु के समय समाज की स्थिति से निराश महसूस करते थे। कांत, जो छह साल बाद लिख रहे थे, ने वोल्टेयर के योगदानों को पहचाना लेकिन सच्चे ज्ञान के लिए चल रही संघर्ष को भी नोट किया।

- कांत ने विश्वास किया कि आदर्श शासक स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करेगा और नागरिकों को विवेक के मामलों में अपनी स्वयं की समझ का उपयोग करने की अनुमति देगा। ऐसे शासक प्रशंसा के योग्य होंगे और एक ज्ञानवान समाज में योगदान देंगे।

- उन्होंने तर्क किया कि एक ज्ञानवान शासक, जो तर्कसंगत विचारों और आदर्शों से संपन्न है, सार्वजनिक संवाद और मौजूदा कानूनों की आलोचना की अनुमति देने के लिए पर्याप्त सुरक्षित महसूस करेगा, जिससे एक अधिक ज्ञानवान सरकार और समाज का निर्माण होगा।

- कांत ने कानूनों का पालन करने के महत्व पर जोर दिया, जबकि उन्हें प्रश्न करने की भी आवश्यकता बताई। उन्होंने विश्वास किया कि मौजूदा मानदंडों पर प्रश्न करना नए विचारों को उत्पन्न करने और समाज को समग्र रूप से सुधारने के लिए आवश्यक है।

शासक का कर्तव्य

- कांत का मानना था कि यह आदर्श होगा यदि शासक और सम्राट अपने नागरिकों को स्वतंत्र सोचने की अनुमति दें और सभी को अपने विवेक का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दें। उन्होंने ऐसे शासकों को प्रशंसनीय माना।

- उन्होंने विश्वास किया कि यदि कोई शासक पहले से तरकशक्ति और आदर्शों से प्रबुद्ध है, तो वह जनता को स्वयं सोचने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वासी और साहसी होगा। इससे एक प्रबुद्ध सरकार और समाज का निर्माण होगा।

- कांत के अनुसार, प्रबोधन के पक्षधर शासक का सोचने का तरीका मुख्य बिंदु से और भी आगे बढ़ जाता है, जो कि प्रबोधन का तात्पर्य है (यानी, मानव का स्वयं-लगाए गए अपरिपक्वता से उभरना)। वे यह समझते हैं कि अपने अधीनस्थों को सार्वजनिक रूप से विवेक का उपयोग करने और उनके विचारों को बेहतर विधियों के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में उनके कानूनों को कोई खतरा नहीं है, भले ही इसमें वर्तमान कानूनों की स्पष्ट आलोचना शामिल हो।

- लेकिन केवल एक ऐसा शासक जो स्वयं प्रबुद्ध है और जिसे छायाओं का भय नहीं है, और जिसके पास एक अच्छी तरह से अनुशासित, बड़ी सेना है जो सार्वजनिक शांति की गारंटी देती है, वही वह कह सकता है जो कोई गणतंत्र कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, अर्थात: "जितनी चाहें तर्क करें और जिस पर चाहें करें, लेकिन आज्ञा मानें!"

- कांत के अनुसार, यह व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह उन कानूनों का पालन करे जो उसे नियंत्रित करते हैं, लेकिन यह भी उसका कर्तव्य है कि वह उन कानूनों को स्वतंत्रता से प्रश्न में लाए जो उसे नियंत्रित करते हैं। केवल उन चीजों पर प्रश्न उठाने से जो पहले से मौजूद हैं, नए विचारों और समाज के समग्र सुधार की ओर बढ़ाया जा सकता है।

|

28 videos|739 docs|84 tests

|