सौंदर्यशास्त्र और साम्राज्य, लगभग 300–600 ईस्वी - 3 | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

गिल्ड्स और शिलालेख

- गुप्त काल के दौरान गिल्ड्स की समृद्ध स्थिति विभिन्न शिलालेखों से स्पष्ट होती है। इन शिलालेखों में गिल्ड्स को दाता और बैंकर्स के रूप में संदर्भित किया गया है।

- वाकाटक राजा प्रवरसेन के इंदौर शिलालेख में एक व्यापारी चंद्र का उल्लेख है, जिसने एक गांव का आधा हिस्सा खरीदा था, जिसे राजा ने कुछ ब्राह्मणों को भेंट में दिया था। यह स्थानीय मामलों में गिल्ड्स की भागीदारी को दर्शाता है।

- चंद्रगुप्त II (407 ई. पू.) के समय का गढवा शिलालेख एक गिल्ड में 20 दिनार के निवेश का उल्लेख करता है, जिसकी अध्यक्षता मात्रिदास कर रहे थे, जो ब्राह्मणों के लाभ के लिए था।

- गढवा के दो अन्य शिलालेख, जो कुमारगुप्त I के शासनकाल से संबंधित हैं, सत्त्रों (भिक्षाटन गृह) के रखरखाव के लिए दो गिल्ड्स में क्रमशः 13 और 2 दिनार के निवेश का रिकॉर्ड करते हैं।

- स्कंदगुप्त (465 ई. पू.) का इंदौर शिलालेख एक ब्राह्मण देवविष्णु द्वारा इंद्रपुर (इंदौर) में एक सूर्य मंदिर में एक शाश्वत दीपक के रखरखाव के लिए दिए गए दान का उल्लेख करता है।

- इस शिलालेख में कहा गया है कि यह मंदिर दो व्यापारियों, अचलवर्मन और भृकुंथसिंह द्वारा बनाया गया था, और शाश्वत दीपक के लिए धन एक तेल उत्पादक गिल्ड में जीवंत के नेतृत्व में निवेश किया गया था।

- गिल्ड का काम यह सुनिश्चित करना था कि मंदिर में दीपकों के लिए तेल की नियमित आपूर्ति हो, भले ही यह किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो जाए।

आर. एस. शर्मा का तर्क

आर. एस. शर्मा का तर्क है कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल के दौरान धन अर्थव्यवस्था में गिरावट आई। वे यह बताते हैं कि जबकि गुप्तों ने अनेक सोने के सिक्के जारी किए, उन्होंने तुलनात्मक रूप से कम चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए। हाल की खोजों ने इस पहले के विश्वास को चुनौती दी है कि वाकाटक ने कोई सिक्का नहीं जारी किया।

- आर. एस. शर्मा का तर्क है कि गुप्त और गुप्तोत्तर काल के दौरान धन अर्थव्यवस्था में गिरावट आई।

- वे यह बताते हैं कि जबकि गुप्तों ने अनेक सोने के सिक्के जारी किए, उन्होंने तुलनात्मक रूप से कम चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए।

- हाल की खोजों ने इस पहले के विश्वास को चुनौती दी है कि वाकाटक ने कोई सिक्का नहीं जारी किया।

धन उधारी प्रथाएँ

- नारद स्मृति, एक प्राचीन ग्रंथ, ने उच्च ब्याज दरों पर धन उधार देने से प्राप्त धन को 'धब्बेदार धन' और 'काला धन' कहा है।

- समय के उसी काल के धर्मशास्त्र ग्रंथों में उधारी के संबंध में विस्तृत नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसमें अनुबंध तैयार करना, ब्याज दरों को तय करने में स्थानीय रीति-रिवाज, और उधार के लिए सुरक्षा के रूप में स्वीकार किए जा सकने वाले प्रकार के संपत्तियों का उल्लेख है।

- सुरक्षित उधारी के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की सामान्य दर की सिफारिश की गई है।

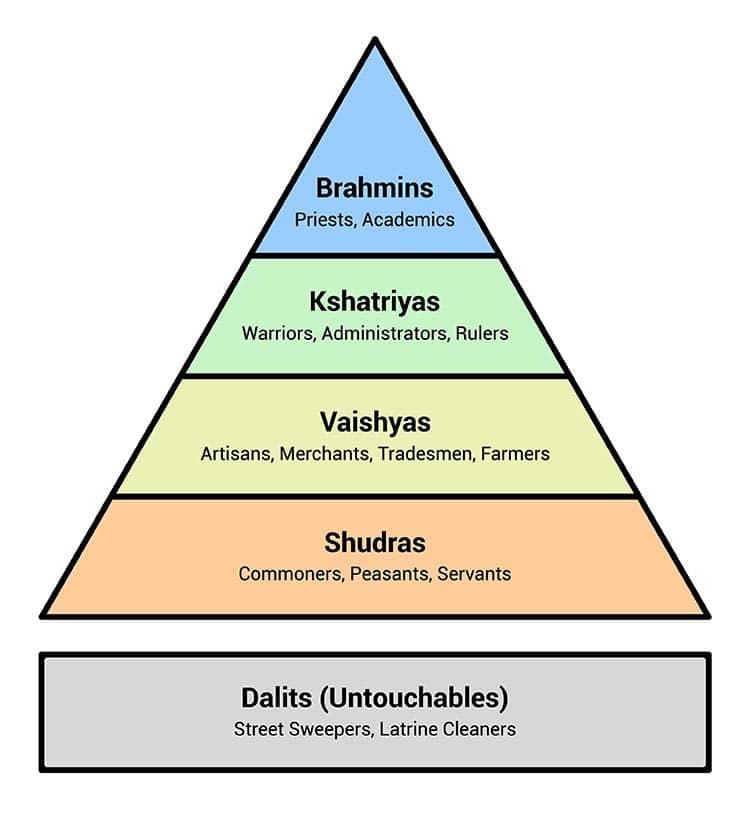

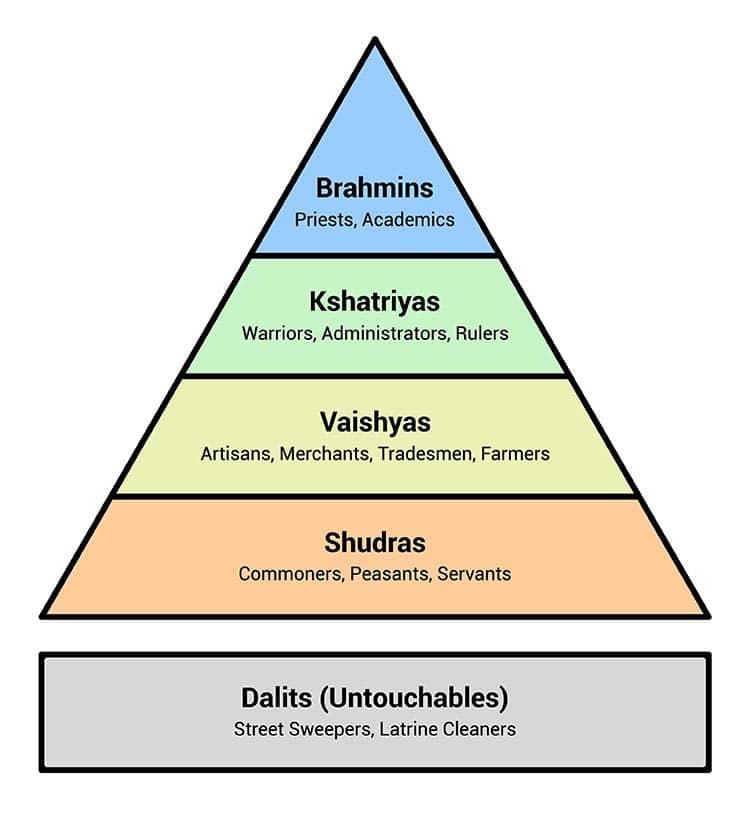

- असुरक्षित उधारी के लिए ब्याज दरें अधिक होती हैं और उधारकर्ता के वर्ण (सामाजिक वर्ग) के आधार पर भिन्न होती हैं, जिसमें निम्न वर्ण के सदस्य उच्च दरें चुकाते हैं।

- बृहस्पति स्मृति में कहा गया है कि जब किसी अचल संपत्ति, जैसे कि भूमि, का उपयोग किया गया है और उसने मूलधन से अधिक लाभ दिया है, तो उधारकर्ता को स्वचालित रूप से संपार्श्विक की वसूली करनी चाहिए।

- नारद स्मृति यह утвержित करता है कि उधारी पर चूक करने के परिणाम अगले जीवन में उधारकर्ता का पीछा करते हैं, जिसमें उधारकर्ता अपने ऋण का भुगतान श्रम के माध्यम से अपने ऋणदाता के घर में एक दास के रूप में जन्म लेता है।

रेशमी व्यापार: भारत की भूमिका और चीनी प्रभाव

भारतीय निर्यात: ऐतिहासिक व्यापार वस्तुएँ:

- दुर्लभ रत्न

- मोती

- उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र, संभवतः मुलायम कपड़ा

- केसर

- मसाले, जिसमें काली मिर्च शामिल है

- सुगंधित पदार्थ

भारत में रेशम उत्पादन: स्वदेशी तरीके:

- भारतीय कारीगरों ने जंगली रेशम के कीड़ों के कोकून का उपयोग किया।

- उन्होंने क्षतिग्रस्त कोकून इकट्ठा किए, और रेशे से धागा बनाया।

- उन्नत तकनीकों का अभाव: भारत में 13वीं शताब्दी तक मुलबरी रेशम उत्पादन और उबले हुए कोकून की विधियाँ अज्ञात थीं।

चीनी रेशम के साथ तुलना: गुणवत्ता में भिन्नताएँ:

- भारतीय रेशम चीनी रेशम की तुलना में कम मुलायम और चमकदार था।

- चीनी रेशम एक विलासिता की वस्तु बना रहा, जो भारतीय उत्पादन के सुधार के बाद भी बहुत माँगी जाती थी।

व्यापार की गतिशीलता: निरंतर आयात:

- भारत ने चीन से रेशम का धागा और कपड़ा आयात किया।

- भारतीय व्यापारियों ने भूमध्य सागर तक चीनी रेशम के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

निर्यात प्रथाएँ:

- भारत से निर्यात किया गया रेशम अक्सर चीनी रेशम होता था, स्थानीय रूप से उत्पादित नहीं।

सांस्कृतिक संदर्भ: कालिदास की कृतियाँ:

- धनवानों द्वारा पहने जाने वाले चाइनामशुका, या चीनी रेशम का उल्लेख।

चीनी व्यापार: उपहार और निर्यात:

- चीनी सम्राटों ने विदेशी दूतावासों को रेशम उपहार में दिया।

- रेशम भारत और उससे आगे के चीनी व्यापार में एक महत्वपूर्ण वस्तु थी।

कावेरीपट्टिनम और तटीय व्यापार

- कावेरीपट्टिनम तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जहाँ मानव गतिविधियों के प्रमाण 3वीं सदी BCE से लेकर 12वीं सदी CE तक पाए गए हैं।

- खुदाई में एक व्यस्त बस्ती का पता चला, जिसमें व्यापार के प्रमाण उपस्थित थे, जिसमें 4वीं से 6वीं सदी CE के एक ईंट के बौद्ध विहार और एक बहुमंजिली मंदिर शामिल हैं।

- सामुद्रिक व्यापार नेटवर्क श्रीलंका के समृद्ध बस्तियों जैसे मंताई, किरिंदा, और गोदावया तक फैला हुआ था, जिससे एक जीवंत समुद्री अर्थव्यवस्था का संकेत मिलता है।

सामाजिक संरचना के पहलू: लिंग, श्रम के रूप, दासता, और अछूतता

लिखावट के अनुसार, सोम के एक पुत्र का नाम रवि था, जो अपनी क्षत्रिय पत्नी से शाही गुणों वाला था, और उसके ब्राह्मण पत्नियों से वेदों में निपुण पुत्र थे। यह सुझाव देता है कि बहुपत्निवृत्ति की गठबंधन केवल राजाओं तक सीमित नहीं थे, बल्कि समाज के अन्य वर्गों द्वारा भी इसे अपनाया गया था।

प्राथमिक स्रोत

फैक्सियन की रिपोर्ट

- फैक्सियन का "गाओसेंग फैक्सियन ज़ुआन", भारत में बौद्ध स्थलों और प्रथाओं का पहला प्रत्यक्ष चीनी खाता, चीन के भारतीय उपमहाद्वीप के प्रति धारणाओं को काफी प्रभावित करता है।

फैक्सियन का पृष्ठभूमि

- फैक्सियन ने 60 वर्ष की उम्र के ऊपर भारत की यात्रा शुरू की, चांग'an को छोड़कर, और 77 वर्ष की उम्र में चीन लौटे। उनका मुख्य उद्देश्य मठवासी नियमों से संबंधित पाठों को प्राप्त करना और वापस लाना था।

खाते का फोकस

- फैक्सियन का खाता मुख्य रूप से उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों में बौद्ध monasteries पर जोर देता है, जिसमें भिक्षुओं की संख्या, उनके अभ्यास और बौद्ध तीर्थ स्थलों का वर्णन शामिल है। इस खाते में इन तीर्थ स्थलों से संबंधित किंवदंतियाँ शामिल हैं। आम लोगों के जीवन का बहुत कम वर्णन है, और जब ये शामिल होते हैं, तो वे आदर्शीकृत होते हैं।

फैक्सियन के खाते से एक अंश

मथुरा में

- मथुरा के दक्षिण में मध्य साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ का मौसम सुखद है, न तो अत्यधिक ठंड और न ही गर्मी है, और यहाँ न तो ओस है और न ही बर्फ।

- यहाँ की जनसंख्या बड़ी और संतुष्ट है, और घरेलू पंजीकरण या सख्त मजिस्ट्रेट की आवश्यकता नहीं है। केवल वे लोग जो राजसी भूमि की खेती करते हैं, उन्हें अपनी उपज का एक हिस्सा देना होता है।

- लोगों को अपनी इच्छा से आने-जाने की स्वतंत्रता है, और राजा बिना कठोर शारीरिक दंड के शासन करता है। अपराधियों को उनके अपराधों की परिस्थितियों के आधार पर दंडित किया जाता है, और विद्रोह के मामलों में भी दंड अपेक्षाकृत हल्के होते हैं, जैसे हाथ काटना।

- राजा के अंगरक्षक और सहायक वेतन प्राप्त करते हैं, और पूरे देश में लोग जीवों को नहीं मारते, नशीले पेय का सेवन नहीं करते, और न ही प्याज और लहसुन खाते हैं।

- केवल चांडाल ही अपवाद हैं, जिन्हें दुष्ट माना जाता है और वे दूसरों से अलग रहते हैं। चांडाल अपने प्रवेश की घोषणा करने के लिए जब शहर या बाजार में प्रवेश करते हैं, तो एक लकड़ी को पीटते हैं ताकि दूसरों के संपर्क से बच सकें।

- इस क्षेत्र में सूअर या मुर्गियों के पालन-पोषण के फार्म नहीं हैं, और जीवित मवेशियों की बिक्री नहीं की जाती। बाजारों में न तो मांस विक्रेताओं की दुकानें हैं और न ही नशीले पेय के व्यापारी।

- भूगोल और जलवायु: मथुरा मध्य साम्राज्य के एक क्षेत्र में स्थित है, जिसमें सुखद और मध्यम जलवायु है। यहाँ अत्यधिक ठंड, ओस, या बर्फ नहीं है।

- समाज और शासन: मथुरा के लोग अनेक, खुशहाल हैं, और बिना घरेलू पंजीकरण या सख्त मजिस्ट्रेट की निगरानी में रहते हैं। केवल वे जो राजसी भूमि की खेती करते हैं, उन्हें राजा को अपनी फसल का एक हिस्सा देना होता है। निवासी अपनी इच्छा से आने-जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

- अपराध न्याय: राजा दंडित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि शारीरिक दंड पर। यहां तक कि गंभीर अपराधियों को भी हल्की सजा मिलती है, बार-बार विद्रोह करने वालों के हाथ के दाएं हाथ के काटने तक। राजा के रक्षक और सहायक अपनी सेवा के लिए वेतन प्राप्त करते हैं।

- आहार प्रतिबंध और प्रथाएँ: मथुरा के लोग जानवरों को नहीं मारते, शराब का सेवन नहीं करते, और न ही प्याज और लहसुन खाते हैं। चांडाल, एक हाशिए का समूह, इस नियम के अपवाद हैं। उन्हें निष्कासित माना जाता है, अपनी उपस्थिति को लकड़ी पीटकर संकेत करते हैं, और बाकी जनसंख्या से अलग रहते हैं।

- बाजार प्रथाएँ: मथुरा के बाजारों में, काउरी को मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है। चांडालों को केवल मछली पकड़ने, शिकार करने और मांस बेचने की अनुमति है।

पटना में

- शहर और कस्बे: पटना में मध्य साम्राज्य के सबसे बड़े और समृद्ध शहर और कस्बे हैं। यहाँ के निवासी धनी हैं और दया और धार्मिकता में प्रतिस्पर्धा करते हैं।

- वार्षिक महोत्सव: हर साल, दूसरे महीने की आठवीं तारीख को, एक भव्य छवि की परेड होती है। एक चार-पहिया गाड़ी बनाई जाती है, जो एक पांच मंजिला संरचना का समर्थन करती है, जिसे रंगीन कपड़े और देवताओं की आकृतियों से सजाया जाता है। ऐसे बीस तक गाड़ियाँ हो सकती हैं, प्रत्येक अद्वितीय और प्रभावशाली।

- धार्मिक प्रथाएँ: इस महोत्सव में भिक्षु और श्रावक एकत्र होते हैं, जिसमें गायक और कुशल संगीतकार होते हैं जो फूल और धूप अर्पित करते हैं। ब्राह्मण बुद्धों को शहर में आमंत्रित करते हैं, जहाँ वे दो रात रहते हैं, इस दौरान भेंट और संगीत प्रदर्शन चलते रहते हैं। यह प्रथा अन्य राज्यों में भी सामान्य है।

- दानात्मक गतिविधियाँ: शहरों में वैश्य परिवारों के प्रमुख दान और चिकित्सा के लिए घर स्थापित करते हैं। ये घर गरीबों, अनाथों, विधवाओं, बालहीनों, विकलांग व्यक्तियों, और बीमारों की सहायता प्रदान करते हैं। डॉक्टर उनकी बीमारियों की जांच करते हैं, और उन्हें आवश्यक भोजन और औषधियाँ मिलती हैं, और वे स्वस्थ होने पर चले जाते हैं।

गणिका (वेश्या)

गणिका काव्य साहित्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, जो नागरिका (शहरी पुरुष) की स्त्रीलिंग प्रतिकृति के रूप में प्रस्तुत की जाती है और जो शहर की परिष्कृत संस्कृति का प्रतीक है। जबकि काव्य में वेश्याएँ (सामान्य वेश्याएँ) और गणिकाएँ दोनों का उल्लेख किया गया है, ध्यान मुख्य रूप से गणिकाओं पर केंद्रित है। गणिकाएँ समृद्ध दरबारी महिलाएँ थीं जो विशाल, सुसज्जित घरों में रहती थीं, जबकि सामान्य वेश्याएँ भीड़-भाड़ वाले बागों में निवास करती थीं।

- गणिका के घर का प्रबंधन सामान्यतः उसकी माँ द्वारा किया जाता था और इसमें कई कर्मचारी होते थे, जैसे कि नौकरानियाँ, महिला संदेशवाहक, संगीतज्ञ, और अन्य पेशेवर, साथ ही बच्चे भी शामिल होते थे। गणिका न केवल यौन सुख की प्रदाता थी, बल्कि वह संस्कृति और परिष्कार की विशेषज्ञ भी थी, ठीक नागरिका की तरह। कामसूत्र में उन कई कौशलों और कलाओं का उल्लेख है जिन्हें गणिका को सीखना चाहिए, जैसे शिष्टाचार, गाना, नृत्य, संगीत वाद्ययंत्र बजाना, चित्रकला, पेय तैयार करना, जादू के करतब करना, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाना, नाटक करना, कविता रचना करना, और साहित्य और जुआ के विषय में ज्ञान होना।

- कुलस्त्री (पत्नी) की अपेक्षा, जिसकी व्यवहार में विनम्रता और संकोच की उम्मीद की जाती है, गणिका को पुरुषों के साथ बातचीत करने और सामाजिक आयोजनों में उनके साथ जाने की स्वतंत्रता होती थी। हालाँकि, गणिका और कुलस्त्री दोनों को अपने प्रेमी का चयन करने का अधिकार नहीं था। कौल का सुझाव है कि काव्य में दरबारी महिलाओं पर जोर शायद एक नए और रोचक स्त्री व्यवहार के मॉडल के प्रति आकर्षण को दर्शाता है जो संवेदनशीलता को बुद्धिमत्ता के साथ जोड़ता है।

कुलस्त्री (पत्नी)

- कुलस्त्री (पत्नी) संस्कृत काव्य साहित्य में एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, जिसे अक्सर गणिका (दरबारी महिला) के विपरीत चित्रित किया जाता है। जबकि गणिकाएँ परिष्कृत और सामाजिक रूप से सक्रिय महिलाओं के रूप में चित्रित की जाती हैं, कुलस्त्री को उनकी विनम्रता और संकोच के लिए जाना जाता है। कुलस्त्री एक सदाचारी पत्नी के आदर्श का प्रतिनिधित्व करती है, जिसकी व्यवहार को सामाजिक मानदंडों द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाता है।

- गणिका की अपेक्षा, जो अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता, और परिष्कार के लिए सराही जाती है, कुलस्त्री को निम्न प्रोफ़ाइल बनाए रखने और अपने पति और परिवार की सेवा करने की उम्मीद होती है, बिना अपने ऊपर ध्यान खींचे। यह भिन्नता काव्य साहित्य में नारीत्व के विभिन्न आदर्शों को उजागर करती है।

- गणिका एक अत्यंत आकर्षक महिला थी, जो न केवल अपनी शारीरिक सुंदरता के लिए बल्कि अपनी परिष्कार और बुद्धिमत्ता के लिए भी प्रशंसा प्राप्त करती थी। कुलस्त्री के विपरीत, जिसे अत्यधिक विनम्र और संकोचशील माना जाता था, गणिका पुरुषों के साथ स्वतंत्रता से बातचीत करती थी, उनके साथ पार्टियों, पिकनिक, और विभिन्न उत्सवों में शामिल होती थी। हालाँकि, यह महत्वपूर्ण है कि न तो गणिका और न ही कुलस्त्री को यह स्वतंत्रता थी कि वे जिनसे प्यार करें, उनका चयन कर सकें। कौल का सुझाव है कि संस्कृत कविता में दरबारी महिलाओं का आकर्षण शायद एक नए और आकर्षक स्त्री व्यवहार के मॉडल में निहित है जो संवेदनशीलता को बुद्धिमत्ता के साथ कुशलता से मिलाता है।

- काव्य में गणिका का चित्रण द्वंद्व और कई दुविधाओं और विरोधाभासों का केंद्र है। उसके आचार संहिता पर जोर दिया गया कि उसका उद्देश्य प्रेम की बजाय लाभ के लिए व्यावसायिक इच्छा होनी चाहिए।

काव्यों में गणिका

गणिकासुंदरता, शिष्टता, और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। कूलस्री के विपरीत, जिसे विनम्र और शर्मीली होना आवश्यक था, गणिका पुरुषों के साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत करती थी, पार्टियों, पिकनिकों और उत्सवों में उनके साथ भाग लेती थी।

- हालांकि, गणिका और कूलस्री दोनों को यह चुनने का विकल्प नहीं था कि वे किससे प्यार करें।

- कौल का सुझाव है कि संस्कृत कविता में वेश्या के प्रति आकर्षण एक नए महिला व्यवहार के मॉडल में रुचि को दर्शाता है, जो संवेदनशीलता और बुद्धि को मिलाता है।

गणिका का आचार संहिता

- गणिका का आचार संहिता लाभ के लिए एक व्यावसायिक इच्छा पर जोर देता था, न कि प्रेम पर।

- जब एक गणिका एक गरीब आदमी से प्यार करती थी, तो एक दुविधा उत्पन्न होती थी, जैसा कि वसंतसेना और चारुदत्त के मामले में देखा गया है।

- गणिका को एक सुंदर और प्रतिभाशाली महिला के रूप में चित्रित किया गया था, लेकिन उसकी चाहत के साथ एक शर्म की भावना जुड़ी होती थी।

- गणिका के साथ जुड़े पुरुष अक्सर अपने संबंधों को छिपाते थे, क्योंकि वह अपनी विशेषताओं के कारण कभी भी सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं कर सकती थी।

वसंतसेना और चारुदत्त: एक अध्ययन केस

- वासंतसेना, एक गानिका, चारुदत्त, एक गरीब आदमी, के साथ प्यार में पड़ गई, जिससे उसके आचार संहिता में संघर्ष उत्पन्न हुआ।

- एक सुंदर और सक्षम महिला होने के बावजूद, वासंतसेना की चारुदत्त के प्रति इच्छा समस्या उत्पन्न करती है क्योंकि यह व्यावसायिक लाभ की अपेक्षा के खिलाफ है।

- गानिका और पुरुष के बीच संबंध को अक्सर शर्म के साथ देखा जाता था, और गानिकाओं के साथ जुड़े पुरुषों को अपने संबंधों को छिपाना पड़ता था।

- गानिका की इच्छनीय गुण उसे सामाजिक सम्मान प्राप्त करने से रोकते थे।

कामसूत्र पर विवाह और यौन संबंध

संतान, प्रसिद्धि, और सामाजिक स्वीकृति

- एक आदमी एक ही वर्ण की कन्या से विवाह करके संतान, प्रसिद्धि, और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त कर सकता है, जो धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार होता है।

- कामसूत्र इस प्रकार के विवाहों में धार्मिक दिशानिर्देशों का पालन करने के महत्व पर जोर देता है।

यौन संबंधों पर प्रतिबंध

- कामसूत्र उच्च वर्ण की महिलाओं और शादीशुदा महिलाओं के साथ यौन संबंधों को प्रतिबंधित करता है।

- हालांकि, यह कुछ निम्न वर्ण की महिलाओं के साथ केवल pleasure के लिए यौन संबंधों की अनुमति देता है, उन्हें वेश्याओं और पुनर्विवाहित विधवाओं के संबंधों के समान मानते हुए।

विवाह के प्रकार

- वत्स्यायन माता-पिता या संरक्षकों द्वारा आयोजित विवाहों पर चर्चा करते हैं, जिससे शास्त्रों में उल्लेखित विभिन्न प्रकार के विवाह जैसे ब्रह्म, पृथ्वीपति, आर्ष, या दैव होते हैं।

- उन्होंने आपसी प्रेम पर आधारित विवाहों और उन विवाहों को भी स्वीकार किया जहां लड़कियाँ अपने वर का चयन करती हैं, जो विवाहिक व्यवस्थाओं में एक स्तर की लचीलापन को इंगित करता है।

नाटकों में अभिजात्य विवाह

इस युग के नाटकों में उच्च वर्गों के भीतर विवाहों का उल्लेख है, जो यह सुझाव देता है कि ऐसे प्रथाएँ कुछ सामाजिक वर्गों में स्वीकृत और शायद यहां तक कि उत्सवित भी थीं।

एक अच्छी पत्नी के कर्तव्य

- कामसूत्र के अनुसार, एक अच्छी पत्नी वह है जो अपने पति की लगन से सेवा करती है और घर को साफ-सुथरा और सजावटी बनाए रखती है।

- वह नौकरों और घरेलू वित्त का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए भी जिम्मेदार होती है।

- एक अच्छी पत्नी कर्तव्यपरायण और निष्क्रिय होती है, अपने पति की सेवा करती है और सामाजिक अवसरों पर केवल उनकी अनुमति से जाती है।

- वह अपने पति के दोस्तों का स्वागत करती है, अपने ससुराल वालों की सेवा करती है, और उनके आदेशों का पालन करती है।

दैनिक पूजा और संयम

- एक अच्छी पत्नी हर दिन घरेलू पूजा स्थल में पूजा करती है।

- जब उसका पति दूर होता है, तो वह संयमित जीवन जीती है, केवल न्यूनतम आभूषण पहनती है और धार्मिक अनुष्ठान एवं उपवासी करती है।

- वह घर से केवल आवश्यकतानुसार बाहर निकलती है और बगीचे में विभिन्न प्रकार के पौधे और पेड़ उगाती है।

ज्ञान और कौशल

- एक अच्छी पत्नी को कृषि, पशुपालन, सूत कातने और बुनाई का ज्ञान होना चाहिए, और उसे अपने पति के पालतू जानवरों की देखभाल करना आना चाहिए।

- उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पति के दूर रहने पर उनके वित्त को कोई नुकसान न हो।

सहपत्नियों के साथ संबंध

- यदि एक पत्नी की सहपत्नी है, तो उसे उसे बहन या माँ के रूप में देखना चाहिए, जो उनकी आयु के अनुसार निर्भर करता है।

कट्यायन स्मृति

- यह प्राचीन ग्रंथ बताता है कि एक पत्नी को हमेशा अपने पति के साथ रहना चाहिए, उसे समर्पित होना चाहिए, और घरेलू अग्नि की पूजा करनी चाहिए।

- एक पत्नी को अपने पति के जीवित रहने के दौरान उनकी सेवा करनी चाहिए और उनके मृत्यु के बाद पवित्र रहना चाहिए।

कामसूत्र और संस्कृत काव्य साहित्य में गणिकाएँ

गणिकाएँ उन वेश्याओं का उल्लेख हैं जो कामसूत्र और संस्कृत काव्य साहित्य में पाई जाती हैं। इन महिलाओं का चित्रण प्रशंसा और आलोचना के मिश्रण के साथ किया गया है।

बसंता सेन सबसे प्रसिद्ध गणिका हैं, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती हैं। नाटक मृच्छकटिकम् में, वह एक केंद्रीय चरित्र हैं जो गणिकाओं की जटिल प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती हैं।

द्विअर्थी दृष्टिकोण

- एक ओर, गणिकाओं को उनके प्रतिभा और आकर्षण के लिए सराहा जाता है।

- दूसरी ओर, क्योंकि उनकी यौन सेवाएँ बिक्री के लिए होती हैं, वे कभी भी सच्ची सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकतीं।

सामान्य वेश्याएँ

- ग्रंथों में सामान्य वेश्याओं का भी उल्लेख किया गया है, जो गणिकाओं की ग्लैमर और धन के बिना जीवन जीती हैं।

- ये महिलाएँ वही स्तर का आदर प्राप्त नहीं करतीं और अक्सर नकारात्मक दृष्टिकोण से देखी जाती हैं।

व्यभिचार और सामाजिक स्थिति

- कामसूत्र पुरुषों और विवाहित महिलाओं के बीच यौन संबंधों को व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखता है।

- हालांकि, धर्मशास्त्र के ग्रंथों में महिलाओं द्वारा व्यभिचार को एक छोटे पाप के रूप में माना जाता है, जिसके लिए प्रायश्चित्त की आवश्यकता होती है।

- कुछ ग्रंथों का सुझाव है कि व्यभिचारी महिला अपने मासिक धर्म के बाद अपनी पवित्रता को पुनः प्राप्त करती है।

- नारद स्मृति व्यभिचारी महिलाओं के लिए कठोर दंड निर्धारित करती है, जिसमें उनके सिर मुंडवाना और गरीब परिस्थितियों में रहना शामिल है।

- व्यभिचार के परिणाम उन व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति के आधार पर भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला शूद्र या निम्न जाति के व्यक्ति के साथ व्यभिचार करती है, तो उसे विभिन्न परिणामों का सामना करना पड़ता है।

व्यभिचार और महिलाओं की पवित्रता

- कामसूत्र पुरुषों और विवाहित महिलाओं के बीच यौन संबंधों को व्यावहारिक और स्पष्ट रूप से चर्चा करता है।

- हालांकि, धर्मशास्त्र पर आधारित ग्रंथों ने महिलाओं के व्यभिचार को छोटे पाप के रूप में देखा, जिसे उपापतका कहा जाता है, जिसके लिए प्रायश्चित्त निर्धारित किया गया था।

- उदाहरण के लिए, नारद स्मृति ने व्यभिचारी महिलाओं के लिए कठोर दंडों की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें उनके सिर मुंडवाना, नीची बिस्तर पर लेटना, गरीब भोजन और कपड़े प्राप्त करना, और अपने पति के घर की सफाई में स्वयं को समर्पित करना शामिल था।

- व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति दंड की गंभीरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि कोई महिला शूद्र या निम्न जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार करती है, तो उसके पति को उसे छोड़ने की सलाह दी जाती है।

- विपरीत रूप से, एक सच्ची पत्नी की सराहना की जानी चाहिए, और उसके पति को उसे छोड़ने के लिए दंड का सामना करना पड़ता है।

- उदाहरण के लिए, नारद स्मृति ने निर्दिष्ट किया कि एक पुरुष को एक सच्ची पत्नी को छोड़ने के लिए अपनी संपत्ति का एक तिहाई या एक जुर्माना देना चाहिए।

विधवा और पुनर्विवाह

धर्मशास्त्र ग्रंथों ने कहा कि विधवाओं को ब्रह्मचारी और तपस्वी जीवन जीना चाहिए। बृहस्पति स्मृति ने पति की अंत्येष्टि अग्नि पर आत्मदाह का कठोर विकल्प सुझाया। इस प्रथा के उदाहरण, जिसे सहामरण या सहागमन कहा जाता है, महाभारत में दर्ज किए गए हैं, जैसे कि पांडु की पत्नी माद्री और कुछ वासुदेव की पत्नियाँ। विधवा पुनर्विवाह को आम तौर पर नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था, हालाँकि यह होता था। अमरकोश ने पुनर्विवाहित विधवा (पुनर्भू), उसके पति, और एक द्विज के लिए जो कि उसकी मुख्य पत्नी के रूप में पुनर्भू रखता है, के लिए समानार्थक शब्द प्रदान करके इसे संकेत किया। कट्यायन ने पुनर्विवाहित विधवा के पुत्र के उत्तराधिकार अधिकारों और उस पुत्र की संपत्ति के अधिकारों पर चर्चा की जो उस महिला का था जिसने अपने नपुंसक पति को छोड़ दिया था। वत्स्यायन ने उन विधवाओं को स्वीकार किया जिन्होंने प्रेमी बनाए, जो विधवापन के संबंध में एक जटिल सामाजिक वास्तविकता को दर्शाता है।

- बृहस्पति स्मृति ने पति की अंत्येष्टि अग्नि पर आत्मदाह का कठोर विकल्प सुझाया।

- इस प्रथा के उदाहरण, जिन्हें सहामरण या सहागमन कहा जाता है, महाभारत में दर्ज किए गए हैं, जैसे कि पांडु की पत्नी माद्री और कुछ वासुदेव की पत्नियाँ।

- विधवा पुनर्विवाह को आम तौर पर नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता था, हालाँकि यह होता था। अमरकोश ने पुनर्विवाहित विधवा (पुनर्भू), उसके पति, और एक द्विज के लिए जो कि उसकी मुख्य पत्नी के रूप में पुनर्भू रखता है, के लिए समानार्थक शब्द प्रदान करके इसे संकेत किया।

- कट्यायन ने पुनर्विवाहित विधवा के पुत्र के उत्तराधिकार अधिकारों और उस पुत्र की संपत्ति के अधिकारों पर चर्चा की जो उस महिला का था जिसने अपने नपुंसक पति को छोड़ दिया था। वत्स्यायन ने उन विधवाओं को स्वीकार किया जिन्होंने प्रेमी बनाए, जो विधवापन के संबंध में एक जटिल सामाजिक वास्तविकता को दर्शाता है।

स्त्री-धन और महिलाओं की स्थिति

- इस अवधि के दौरान, जहां महिलाओं की अधीनता और निर्भरता पर बल दिया गया, वहीं स्त्री-धन के दायरे में भी विस्तार हुआ।

- स्त्री-धन का अर्थ है महिलाओं को दिए गए धन और संपत्ति।

- कात्यायन स्मृति ने स्त्री-धन को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया, जिसमें शामिल हैं:

- अध्याग्नि स्त्री-धन : विवाह के समय, अग्नि के समक्ष महिलाओं को दिए गए उपहार।

- अध्यवहनिका स्त्री-धन : जब एक महिला अपने पिता के घर से वर के घर की ओर ले जाई जाती है, तब प्राप्त उपहार।

- प्रितिदत्त स्त्री-धन : एक महिला के सास या ससुर द्वारा प्रेमपूर्वक दिए गए उपहार, या बुजुर्गों के चरणों में श्रद्धा व्यक्त करते समय प्राप्त उपहार।

- शुल्क (ब्याह की फीस) : घरेलू बर्तन, भार ढोने वाले जानवर, दूध देने वाली गायें, आभूषण, और दासों की कीमत के रूप में प्राप्त उपहार।

- अन्वधेय (पश्चात उपहार) : विवाह के बाद पति के परिवार के सदस्यों और पत्नी के रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार।

- सौदायिका : एक विवाहित महिला को अपने पति या पिता के घर में या एक अविवाहित लड़की को अपने माता-पिता या भाइयों से प्राप्त संपत्ति।

- कात्यायन का अध्याग्नि और अध्यवहनिका स्त्री-धन का विवरण व्यापक था, जिसमें गैर-रिश्तेदारों और अजनबियों से उपहार प्राप्त करने की अनुमति थी, साथ ही विवाह के अलावा विशेष अवसरों पर प्राप्त उपहारों को भी शामिल किया गया था।

प्राचीन भारत में स्त्री-धन

कात्यायन स्मृति विभिन्न प्रकार के स्त्री-धन का वर्णन करती है, जो महिलाओं को दिए गए उपहारों और संपत्ति की प्रकृति और दायरे को दर्शाती है।

स्त्री-धन के प्रकार:

- आध्याग्नि स्त्री-धन: विवाह के समय विवाह अग्नि के सामने महिलाओं को दिए गए उपहार।

- आध्यवहनिका स्त्री-धन: महिला को अपने पिता के घर से पति के घर की ओर जाते समय प्राप्त उपहार।

- प्रियदत्त स्त्री-धन: ससुराल वालों द्वारा स्नेह से दिए गए उपहार या सम्मान के अनुष्ठानों के दौरान प्राप्त उपहार।

- शुल्क (दुल्हन का शुल्क): घरेलू सामान, मवेशियों और दासों के लिए प्राप्त मुआवजा।

- अन्वधेय (पश्चात उपहार): विवाह के बाद पति के परिवार या पिता के रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार।

- सौदायिका: विवाहित महिला को पति या पिता के घर में या अविवाहित लड़की को अपने परिवार से प्राप्त संपत्ति।

श्रम और वेतन भुगतान के रूप:

- इस काल के ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के नियोजित श्रम का उल्लेख है, जिसमें कृषि, खेत की निगरानी, फसल काटना, मवेशियों की देखभाल, शिल्प उत्पादन और घरेलू काम शामिल हैं।

- बृहस्पति और नारद स्मृतियाँ वेतन भुगतान के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करती हैं, जिसमें नकद या वस्तु के रूप में भुगतान की अनुमति है।

- वस्तु में भुगतान में अनाज, दूध या पालतू जानवरों का हिस्सा शामिल हो सकता है।

- नारद स्मृति में कहा गया है कि वेतन को अनुबंध के अनुसार निर्धारित समय पर भुगतान किया जाना चाहिए, और यदि पूर्वनिर्धारित नहीं है, तो श्रमिक को लाभ का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है।

- बृहस्पति स्मृति में कृषि श्रमिकों के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें फसल का हिस्सा और भोजन एवं वस्त्र शामिल हैं।

बाध्य श्रम (विष्टि):

- बाध्य श्रम, जिसे विष्टि कहा जाता है, इस अवधि के दौरान अधिक प्रचलित हो गया और इसे राज्य के लिए आय का स्रोत माना गया, जैसे कि लोगों द्वारा चुकाया गया कर।

- यह प्रथा अक्सर भूमि अनुदान शिलालेखों में करों के साथ उल्लेखित होती है, जो इसके महत्व को दर्शाती है।

- विष्टि की प्रचलितता मध्य प्रदेश और काठियावाड़ जैसे क्षेत्रों में अधिक देखी गई है, जहाँ इस प्रथा का उल्लेख करने वाले शिलालेखों की संख्या अधिक है।

प्राचीन भारत में बाध्य श्रम और दासता

- इस अवधि के दौरान, बाध्य श्रम, जिसे विष्टि कहा जाता है, अधिक प्रचलित हो गया। इसे भूमि अनुदान शिलालेखों में करों के साथ उल्लेखित किया गया है, जो दर्शाता है कि इसे राज्य के लिए आय का स्रोत माना गया, जैसे कि लोगों द्वारा चुकाया गया कर।

- विष्टि से संबंधित अधिकांश शिलालेख मध्य प्रदेश और काठियावाड़ क्षेत्रों से आते हैं, जो सुझाव देते हैं कि यह प्रथा इन क्षेत्रों में अधिक सामान्य थी।

प्राचीन ग्रंथों में दासों के प्रकार

- नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों की विस्तृत सूची दी गई है, जो अर्थशास्त्र और मनुस्मृति में पाए जाने वाले से अधिक विस्तृत है। इन प्रकारों में शामिल हैं:

- युद्ध के बंदी जो दासत्व में गिर गए।

- ऋण के कारण दासत्व।

- स्वेच्छा से दासत्व।

दासों का स्वामित्व और उनके साथ व्यवहार

- दास अपने स्वामी की संतान को अन्य संपत्तियों के साथ हस्तांतरित किए जा सकते थे।

- उन्हें मुख्य रूप से घरेलू सेवकों या व्यक्तिगत सहायक के रूप में उपयोग किया जाता था।

- एक दासी के घर में जन्मा बच्चा भी स्वामी का दास माना जाता था।

दासों के अधिकार और मुक्ति

- नारद स्मृति में कहा गया है कि एक दास को गिरवी रखा जा सकता है या उनके सेवाओं को स्वामी द्वारा किराए पर लिया जा सकता है।

- दास महिला का अपहरण करने जैसे अपराधों के लिए कठोर दंड निर्धारित किए गए हैं, जिसमें अपराधी के पैर का कटना शामिल है।

- दास की मुक्ति का विवरण नारद स्मृति में दिया गया है। दास को केवल स्वामी की इच्छा पर मुक्त किया जा सकता था, और इस समारोह में विशेष रिवाज शामिल थे, जैसे दास के कंधे से पानी के बर्तन को तोड़ना और उनके सिर पर भुने हुए अनाज और फूल छिड़कना, जबकि यह कहा जाता था, "तुम अब दास नहीं हो।"

प्राचीन भारत में अछूतता

- फैक्सियन, एक चीनी भिक्षु, ने बताया कि चांडालों (एक हाशिए पर रहने वाली जाति) को नगरों और बाजारों के बाहर रहने के लिए बाध्य किया गया था।

- उनको अपने आगमन की घोषणा करने के लिए लकड़ी के टुकड़े को मारना पड़ता था ताकि अन्य लोग उनसे टकराने से बच सकें, क्योंकि उनका स्पर्श अशुद्ध माना जाता था।

- दक्षिण भारत में, अछूतता का सिद्धांत संगम काल के अंत में विकसित होता हुआ प्रतीत होता है।

- आचारक्वाई, एक तमिल ग्रंथ, में पुलैयों (एक जाति जो जाति व्यवस्था में निम्न मानी जाती है) द्वारा छुए गए पानी को अपवित्र और उच्च जातियों के लिए उपयुक्त नहीं बताया गया है।

- यह भी कहा गया है कि पुलैयों को देखना भी प्रदूषणकारी था।

- इस काल के तमिल महाकाव्यों, जैसे मणिमेकलाई, में अछूतता के अभ्यास को और स्पष्ट किया गया है। मणिमेकलाई में, ब्राह्मणों को सलाह दी गई थी कि वे अपुट्टिरन (एक ब्राह्मण महिला और शूद्र पुरुष का पुत्र) को न छुएं ताकि प्रदूषण से बचा जा सके।

फैक्सियन के अनुसार, चांडाल, जिन्हें सामाजिक पदानुक्रम में निम्न माना जाता था, को नगरों और बाजारों के बाहर रहने के लिए बाध्य किया गया था। जब वे आते थे, तो उन्हें दूसरों को चेताने के लिए लकड़ी का टुकड़ा मारना पड़ता था, जिससे लोग उनके संपर्क से बचने के लिए अपने रास्ते से हट जाते थे। यह प्रथा उस समय के दौरान सख्त सामाजिक सीमाओं और अछूतता की धारणा को उजागर करती है।

दक्षिण भारत में, अछूतता का प्रचलन संगम काल के अंत में विकसित होने का प्रतीत होता है। "अचारक्कोवाई" नामक एक ग्रंथ में उल्लेख है कि पुलैया (एक निम्न जाति का व्यक्ति) द्वारा छुआ हुआ पानी पवित्र नहीं माना जाता था और इसे उच्च जाति के लोगों द्वारा सेवन के लिए अनुपयुक्त समझा जाता था। इसमें यह भी सुझाव दिया गया था कि केवल पुलैया को देखना भी अपवित्र होता था।

तमिल महाकाव्यों में भी अछूतता का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए, "मनिमेकलाई" में ब्रह्मणों को सलाह दी गई है कि वे अपुत्तिरान, जो एक ब्राह्मण महिला और एक शूद्र पुरुष का पुत्र था, को न छूएं ताकि अपवित्रता से बचा जा सके। ये उदाहरण प्राचीन भारतीय समाज में अछूतता की गहरी जड़ें दर्शाते हैं।

महाकाव्य और पुराणों में कलियुग की समस्याओं का वर्णन किया गया है, जो कि आदर्श कृता युग से गिरावट को दर्शाता है। यह गिरावट का विचार संभवतः 300 CE के बाद के ऐतिहासिक संकट को दर्शा सकता है। इन ग्रंथों में वर्णित कलियुग के पापों में शामिल हैं:

- लोगों में बेईमानी।

- चारों वर्णों का अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफलता।

- यज्ञों, दान और व्रतों का अन्य प्रथाओं से प्रतिस्थापन।

- म्लेच्छ राजाओं का शासन।

- भूमियों का निर्जन होना, जंगली जानवरों, सांपों और कीड़ों द्वारा अधिग्रहित।

- अशुद्ध महिलाएं।

- गायों द्वारा दूध उत्पादन में कमी।

- अनियमित वर्षा।

- व्यापारियों द्वारा धोखाधड़ी।

- जीवन काल का कम होना और जल्दी गंजापन।

ये विवरण सामाजिक व्यवस्था की नाजुकता और उसकी अव्यवस्था के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। जबकि ये ग्रंथ एक आदर्श सामाजिक और राजनीतिक संरचना का समर्थन करते हैं, उन्होंने आदर्शों और वास्तविकता के बीच के अंतर को भी स्वीकार किया। चार युगों का सिद्धांत भी समय के साथ व्यवहारिक मानदंडों में भिन्नताओं को समझाता है, क्योंकि विभिन्न धर्मों को विभिन्न युगों के लिए उपयुक्त माना जाता था, जैसा कि धर्मशास्त्र परंपरा में वर्णित है।

धार्मिक विकास के पैटर्न

लगभग 300 से 600 ईस्वी के बीच का काल सामान्यतः 'ब्राह्मणिक पुनरुत्थान' या ब्राह्मणिक विचारधारा की मजबूती के रूप में देखा जाता है। यह संस्कृत के शाही शिलालेखों के लिए भाषा के रूप में मजबूत स्थापना और मंदिर-आधारित संप्रदाय cults की बढ़ती लोकप्रियता में स्पष्ट है। वास्तव में, 'ब्राह्मणवाद' एक नई संश्लेषण में विकसित हो रहा था जिसे हिंदू धर्म या स्मार्ट धार्मिक प्रथा के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो स्मृतियों पर आधारित है। इस परिवर्तन की जड़ें पहले के सदियों में देखी जा सकती हैं, और 6ठी सदी के बाद इसका इतिहास अगले अध्याय में खोजा जाएगा।

- इस अवधि के दौरान हिंदू धार्मिक विचारों और प्रथाओं का विकास विभिन्न स्रोतों के माध्यम से देखा जा सकता है, जिसमें पुराण, धार्मिक शिल्प और वास्तुकला, और शिलालेख शामिल हैं। पुराण विभिन्न संस्कारों, प्रतिज्ञाओं, और तीर्थ स्थलों का उल्लेख करते हैं जिन्हें धार्मिक प्रथा के अभिन्न भाग के रूप में देखा जाता है।

संप्रदायात्मक प्रतीकों का उदय

- संप्रदायात्मक प्रतीक सील पर दिखाई देने लगे, जो विशेष धार्मिक संबद्धताओं को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, भीटा के सील पर अनेक किंवदंतियाँ और प्रतीक दिखाई देते हैं जो शिव और विष्णु परंपराओं से संबंधित हैं, जैसे लिंग, त्रिशूल, बैल, गजा-लक्ष्मी, शंख, और चक्र।

शाही प्रशस्तियाँ और संप्रदायात्मक संबद्धताएँ

- शाही प्रशस्तियाँ (राजाओं की प्रशंसा करने वाली लेखन), सिक्के, और मुहरें अक्सर शासकों की सम्प्रदायिक संबद्धता को प्रकट करती थीं।

महत्वपूर्ण हिंदू संप्रदायों का उदय

- इस अवधि के दौरान, विष्णु, शिव, और शक्ति की पूजा करने वाले प्रमुख हिंदू संप्रदायों की बढ़ती लोकप्रियता देखी गई।

जैन और बौद्ध संस्थानों का विकास

- साहित्यिक और पुरातात्त्विक साक्ष्य यह भी दर्शाते हैं कि कर्नाटका जैसे क्षेत्रों में जैन संस्थानों का विकास हुआ, जबकि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बौद्ध मठों के केन्द्र स्थापित हुए। शाही और गैर-शाही दानदाताओं की प्रशस्तियाँ इन धार्मिक संस्थानों के समर्थन में सामाजिक समूहों के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं।

धार्मिक इंटरैक्शन और साझा प्रथाएँ

साहित्य और पुरातात्त्विक साक्ष्य जैन संस्थानों के विस्तार का संकेत देते हैं, विशेष रूप से कर्नाटका जैसे क्षेत्रों में, जबकि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बौद्ध मठों के केन्द्र पाए जाते हैं। शाही और गैर-शाही दानदाताओं की लेखन इन धार्मिक संस्थानों का समर्थन करने वाले सामाजिक समूहों पर प्रकाश डालती हैं।

- उनकी विशिष्ट विशेषताओं और सिद्धांतों के बावजूद, विभिन्न धार्मिक और संप्रदायिक परंपराएँ एक अंतःक्रियात्मक सांस्कृतिक वातावरण में विद्यमान थीं। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि उनके मार्ग कभी-कभी एक-दूसरे को ओवरलैप और इंटरसेक्ट करते थे। उदाहरण के लिए, तीर्थ स्थलों में पंथों, जैन धर्म, और बौद्ध धर्म के बीच प्रतीकात्मक पूजा एक सामान्य प्रथा थी।

- यह बडामी में हिंदू और जैन गुफाओं की निकटता, साथ ही एलोरा और ऐहोल जैसे स्थलों पर हिंदू, जैन, और बौद्ध तीर्थ स्थलों के सहअस्तित्व में स्पष्ट है।

- वास्तुशिल्प शैलियाँ और मूर्तिकला सजावट अक्सर संप्रदायिक सीमाओं को पार कर जाती थीं। हिंदू, बौद्ध, और जैन गुफा तीर्थ स्थलों में विशेष समानताएँ हैं, साथ ही जैन और हिंदू संरचनात्मक मंदिरों के बीच भी।

- समय के साथ, विभिन्न धार्मिक परंपराओं के तीर्थ स्थलों ने शुभ प्रतीकों और सजावटी तत्वों का एक सामान्य संग्रह साझा किया। उदाहरण के लिए, बौद्ध स्थल अमरावती में पाए जाने वाले मेडलियन-प्रकार के आभूषण और माला धारण करने वाले प्रतीकों की उपस्थिति ऐहोल और पट्टादकली में बाद के हिंदू तीर्थ स्थलों से मिलती-जुलती है।

- प्रतीकों और अभिव्यक्तियों का यह साझा पूल उन वास्तुकारों और कारीगरों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है जिन्होंने इन कार्यों की कल्पना की और उन्हें निष्पादित किया।

देवता संघों और समन्वय का विकास

विभिन्न हिंदू देवताओं के बीच संबंध और संघ विभिन्न मंदिरों की मूर्तिकला डिज़ाइन में प्रमुखता से प्रदर्शित होते हैं। जबकि मुख्य देवता आमतौर पर केंद्र बिंदु होते हैं, अन्य कई देवताओं और देवीों को भी दर्शाया गया है, जो उनके आपसी संबंधों को दर्शाते हैं।

- पंथों का निर्माण और संयुक्त देवताओं का उदय, जैसे कि हरि-हर (विष्णु और शिव का संयोग), इन संबंधों को दर्शाते हैं।

- बुद्ध का विष्णु के अवतारों में सम्मिलित होना इस समय के धार्मिक संक्रांति का एक उदाहरण है।

- उदाहरण के लिए, इंद्र, विष्णु, राम, हर, और काम का उल्लेख एक दान लेख में किया गया है जो वराहदेव, वाकटक राजा हरिशेना का मंत्री है, जो अजंता की एक बौद्ध गुफा में है।

- इसी तरह, सिलप्पादिकारम में एक जैन आर्हत का वर्णन है जो शिव और ब्रह्मा के उपाधियों, जैसे शंकर, चतुर्मुख, ईशान, और स्वयंभू का उपयोग करता है, जो धार्मिक पहचान के मिश्रण को और स्पष्ट करता है।

- विभिन्न हिंदू देवताओं के बीच जटिल संबंध कई मंदिरों के शिल्पीय कार्यक्रमों में जीवंतता से प्रदर्शित होते हैं। मुख्य देवता स्वाभाविक रूप से मुख्य बिंदु होते हैं, साथ ही अन्य देवताओं और देवीयों की भी एक विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व किया जाता है।

- ये संबंध पंथों के निर्माण और संयुक्त देवताओं जैसे हरि-हर के उदय में और स्पष्ट होते हैं, जो विष्णु और शिव दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- इस समय का एक उल्लेखनीय उदाहरण धार्मिक संक्रांति का है जिसमें बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया गया है। हालाँकि, इस समायोजन की सीमाएँ थीं, और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संबंध हमेशा सामंजस्यपूर्ण नहीं थे।

- उदाहरण के लिए, हालाँकि बुद्ध को कुछ पुराणों में विष्णु के अवतारों में से एक के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन उन्हें विष्णु के मंदिरों में शायद ही कभी चित्रित किया गया है और कभी भी पूजा के प्राथमिक वस्तु के रूप में नहीं।

- इस समय के दार्शनिक ग्रंथ तीव्र बहसों और प्रतियोगिताओं को दर्शाते हैं, न केवल धार्मिक मुद्दों पर बल्कि पोषण पर भी।

- विभिन्न पंथों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक संबंध कभी-कभी प्रतीकात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से व्यक्त किए जाते थे, जैसे देवी अन्य हिंदू देवताओं को कुचलते हुए या बौद्ध देवताओं को हिंदू देवताओं, आमतौर पर शिव को पराजित करते हुए।

- इस समय के लेख भी विभिन्न देवताओं के बीच परस्पर क्रिया और उनके धार्मिक प्रथाओं में महत्व को उजागर करते हैं।

- उदाहरण के लिए, वराहदेव का एक दान लेख जिसमे इंद्र, विष्णु, राम, हर और काम का उल्लेख है, अजंता की एक बौद्ध गुफा में है।

- इसी तरह, सिलप्पादिकारम एक जैन आर्हत का वर्णन करता है जो शिव और ब्रह्मा से संबंधित उपाधियों का उपयोग करता है, जो धार्मिक पहचान के प्रवाह और आपसी संबंध को दर्शाता है।

- बदामी गुफाएँ, जो 6वीं सदी के अंत की हैं, हरि-हर की एक प्रारंभिक शिल्पीय प्रस्तुति को प्रदर्शित करती हैं, जो विष्णु और शिव दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रस्तुति में, शिव दाईं तरफ और विष्णु बाईं तरफ हैं।

- हरि-हर एक देवता है जो विष्णु (हरि) और शिव (हर) के तत्वों को मिलाता है। हरि-हर की एक प्रारंभिक ज्ञात मूर्ति बदामी गुफाओं में पाई जाती है, जो 6वीं सदी के अंत की है।

- देवता को चार भुजाओं के साथ चित्रित किया गया है, प्रत्येक भुजा विभिन्न वस्तुओं को पकड़ती है जो शिव और विष्णु के गुणों को दर्शाती हैं।

- ताज का दाहिना पक्ष शिव के जटित बालों को दर्शाता है, जबकि बायाँ पक्ष विष्णु के ताज को दिखाता है। कान की बालियाँ भी भिन्न होती हैं, शिव की बाली एक नाग के आकार की होती है और विष्णु की बाली एक मकर के आकार की होती है।

- प्रमुख धार्मिक परंपराएँ न केवल एक-दूसरे के साथ, बल्कि विभिन्न स्थानीय पंथों, विश्वासों, और प्रथाओं के साथ भी बातचीत करती थीं।

- यह विभिन्न देवताओं, अर्ध-देवताओं, और अर्ध-देवियों जैसे यक्ष, यक्षी, नाग, नागिन, गंधर्व, विद्याधर, और अप्सराओं की पत्थर और मिट्टी की छवियों की उपस्थिति से प्रमाणित होता है, जो लोकप्रिय भक्तिपूजा के अन्य क्षेत्रों को दर्शाता है।

- यक्षों और नागों की स्वतंत्र पूजा इस काल में जारी रही, जिसमें ग्वालियर के पास पद्मावती में एक यक्ष मंदिर और राजगीर में यक्ष मणिनाग को समर्पित एक मंदिर शामिल हैं।

- अजंता में, एक नाग मंदिर गुफा 16 से जुड़ा हुआ है, जबकि गुफा 2 में यक्षी हरीति और उसके पति पंचिका को समर्पित एक मंदिर है।

- हालाँकि, पहले के समय में देखे गए यक्षों और नागों की बड़े पैमाने पर मूर्तियों में कमी आई, और ये आकृतियाँ प्रमुख देवताओं के दवारपालों (द्वारपालों) या सहायक आकृतियों के रूप में अधिक बार दिखाई देने लगीं।

- यह परिवर्तन प्रमुख धार्मिक परंपराओं के प्रयासों को दर्शाता है जो लोकप्रिय पंथों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए थे जबकि उन्हें अपने अधीन करने का प्रयास भी किया।

दान लेखों और सत्रों का उदय:

- इस अवधि में, दानात्मक लेखन अधिक सामान्य हो गए, विशेष रूप से उन लेखनों से संबंधित जो सत्रों या चैरिटेबल फीडिंग हाउस के रखरखाव से जुड़े थे। ये सत्र धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए थे और जरूरतमंदों को भोजन प्रदान करने में भूमिका निभाते थे। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में गढ़वा में एक खंडित पत्थर का लेखन पाया गया, जिसमें 10 दीनार का दान और एक अन्य अनिश्चित मूल्य का दान सत्र के रखरखाव के लिए दर्ज है। इस लेखन में उल्लेखित दाता मातृदास के नेतृत्व में व्यक्ति और पाटलिपुत्र की एक महिला थी। गढ़वा से एक अन्य लेखन, जो गुप्त वर्ष 98 में तिथिांकित है, में 12 दीनार का दान दर्ज है, जो संभवतः सत्र के रखरखाव के लिए था।

वैदिक अनुष्ठानों की निरंतरता:

- धार्मिक प्रथा के भक्ति रूपों की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद, वैदिक अनुष्ठान इस अवधि में कई राजवंशों के बीच शाही वैधता का एक महत्वपूर्ण आधार बने रहे। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, शालंकायन राजवंश के विजयदेववर्मन, त्रिकुटक राजवंश के धारसेना, और कदंब राजवंश के कृष्णवर्मन जैसे राजा ने अश्वमेध, एक शाही घोड़े की बलि देने का दावा किया। वाकाटक राजा प्रवरेसेन I ने लेखनों में कई घोड़े की बलियों का प्रदर्शन किया, साथ ही अन्य विभिन्न वैदिक अनुष्ठानों जैसे अग्निष्ठोमा, अप्तोर्यामा, उक्थ्य, शोडाशिन, बृहस्पतिसव, और वजपेया का भी उल्लेख किया गया। भराशिव और पलवों से प्राप्त लेखनों ने भी विभिन्न श्रौत बलियों के उनके प्रदर्शन को उजागर किया। यूप लेखन, जो बलि देने के खंभे होते हैं, का भी इस समय उपयोग किया जा रहा था। उदाहरण के लिए, बिहार के पत्थर के खंभे का लेखन गुप्त राजा के साले द्वारा एक बलि देने के खंभे की स्थापना का उल्लेख करता है।

संप्रदायिक उपासना के साथ संबंध:

- जैसे-जैसे राजाओं ने श्रौत बलिदान परंपरा के साथ अपने संबंध बनाए रखे, उन्होंने बढ़ती लोकप्रियता वाले संप्रदायिक cults के साथ भी अपने आप को जोड़ा। यह बात शिलालेखों में राजाओं द्वारा उपयोग किए गए संप्रदायिक उपाधियों और विशेष देवताओं को समर्पित मंदिरों के प्रति उनकी संरक्षण से स्पष्ट होती है। शिलालेख और मंदिरों का संरक्षण पारंपरिक वैदिक प्रथाओं और उभरते संप्रदायिक धार्मिक प्रवृत्तियों के मिश्रण को दर्शाता है, जो उस समय के बदलते धार्मिक परिदृश्य को उजागर करता है।

शाही संरक्षण और धार्मिक प्रथाएँ

- वैदिक अनुष्ठान: भक्ति के धार्मिक अभ्यास के उभार के बावजूद, वैदिक अनुष्ठान शाही वैधता का एक महत्वपूर्ण पहलू बने रहे। विभिन्न वंशों के राजाओं, जैसे समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, आदि ने अश्वमेध जैसे वैदिक बलिदान करने का दावा किया।

- वाकाटक बलिदान: वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन I को कई घोड़े के बलिदान और अन्य वैदिक अनुष्ठानों जैसे अग्निष्टोमा और वजपेया करने के लिए जाना जाता है।

- शिलालेख और बलिदान: भरशिव, पल्लव और अन्य के शिलालेख विभिन्न श्रौत बलिदानों के प्रदर्शन को उजागर करते हैं, जो श्रौत बलिदान परंपरा के साथ एक मजबूत संबंध को दर्शाते हैं।

- संप्रदायिक संरक्षण: श्रौत परंपराओं के साथ संबंध बनाए रखते हुए, राजाओं ने लोकप्रिय संप्रदायिक cults को भी अपनाया, जो उनकी संप्रदायिक उपाधियों और मंदिर संरक्षण से स्पष्ट है।

शाही प्रशस्तियाँ और धार्मिक सहिष्णुता

- विविध लाभार्थी: शाही प्रशस्तियों (राजाओं की प्रशंसा करने वाले शिलालेख) में विविध आवाहन और धार्मिक चित्रण यह सुझाव देते हैं कि शाही संरक्षण एक ही धार्मिक दिशा तक सीमित नहीं था। यह विविधता प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में शासक अभिजात वर्ग के बीच 'धार्मिक सहिष्णुता' के रूप में देखी जाती है।

- राजनीतिक रणनीति: विभिन्न लाभार्थियों के बीच संरक्षण को वितरित करना एक समझदारी भरा राजनीतिक कदम था, जिससे राजाओं को विभिन्न सामाजिक समूहों और धार्मिक समुदायों के साथ संबंध और सहयोग बनाने की अनुमति मिली। यह दृष्टिकोण एक ऐसे वातावरण में व्यवहार्य था जहाँ धार्मिक परंपराएँ और पहचान एक-दूसरे के लिए अपमानजनक या शत्रुतापूर्ण नहीं मानी जाती थीं।

तंत्र का उदय

तंत्रवाद का प्राचीन इतिहास, जिसमें इसके समयरेखा और उत्पत्ति का स्थान शामिल है, को पुनर्निर्माण करना चुनौतीपूर्ण है। तांत्रिक विचारों और प्रथाओं के एक मूल सेट की पहचान करना भी कठिन है, क्योंकि इनमें विविधता और हमेशा से चलने वाली गोपनीयता है। फिर भी, तंत्र के कुछ सामान्य विशेषताएँ देखी जा सकती हैं:

- ऊर्जा: तंत्र ऊर्जा पर जोर देता है और इसे आध्यात्मिक प्रथाओं में महत्वपूर्ण मानता है।

- अनुष्ठान और योगिक प्रथाएँ: अनुष्ठान और विभिन्न योगिक प्रथाएँ तांत्रिक परंपराओं में केंद्रीय हैं।

- देवताएँ: तंत्रवाद में अक्सर ऊर्जा और परिवर्तन से जुड़ी शक्तिशाली देवताओं की पूजा होती है।

- यौन अनुष्ठान: यौन अनुष्ठान और प्रतीकात्मकता भी कुछ तांत्रिक प्रथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं।

तंत्र का प्रभाव केवल शैव और शक्त sect में ही नहीं, बल्कि बौद्ध परंपरा में भी महसूस किया गया, हालांकि जैन धर्म में इसका प्रभाव कम था। जबकि हिंदू और बौद्ध तंत्र में कुछ सामान्य समानताएँ हैं, उनके बीच महत्वपूर्ण दार्शनिक अंतर भी हैं। तांत्रिक मार्ग को पारंपरिक रूप से एक गोपनीय मार्ग माना जाता था, जिसे गुरु द्वारा चयनित शिष्यों को सिखाया जाता था। इसमें ऐसे विश्वासों और प्रथाओं का विकास शामिल था, जिसका उद्देश्य अद्भुत शक्तियों और मुक्ति की स्थिति प्राप्त करना था। प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय तंत्र ने वेद, मीमांसा, सांख्य, योग और वेदांत जैसे विभिन्न स्रोतों से प्रेरणा ली, फिर भी इसके अपने विशिष्ट लक्षण विकसित हुए।

तांत्रिक देवताओं की पूजा के प्रमाण 5वीं सदी के हैं, और कुछ ग्रंथ संभवतः इसी अवधि में लिखे गए थे। प्रारंभिक मध्यकाल में तांत्रिक cults और प्रथाओं का और विकास हुआ।

तंत्र में, ईश्वरता का सिद्धांत पुरुष और महिला पहलुओं के एकीकरण को शामिल करता है, जिसमें ऊर्जा (शक्ति) इस दृष्टिकोण के लिए केंद्रीय है। तांत्रिक प्रथा, जिसे साधना कहा जाता है, अक्सर एक संप्रदाय में दीक्षा (दीक्षा) के साथ शुरू होती है, जिसमें गुरु द्वारा शिष्य को एक गुप्त मंत्र प्रदान किया जाता है।

मंत्र, बीज (देवताओं से जुड़े अक्षर), यंत्र (चित्र), मंडल, मुद्रा (प्रतीकात्मक इशारे), और हठयोग आसनों जैसे तत्व तांत्रिक अनुष्ठानों के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ये प्रथाएँ कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करने का उद्देश्य रखती हैं, जो शरीर में एक सर्प के रूप में लिपटी होती है, और इसे सर्वोच्च के साथ एकता की ओर खींचती हैं।

यौन प्रतीक और जादू भी तंत्र के पहलू हैं। तंत्र में पूजा (पूजा) का सिद्धांत पूजा करने वाले को देवता में बदलने से संबंधित है और इसे अक्सर पांच तत्वों (पंचतत्त्व) से जोड़ा जाता है: शराब, मांस, मछली, भूने हुए अनाज, और यौन संबंध।

तंत्र के अनुसार, ईश्वरता एक पुरुष और महिला पहलू के एकीकरण से बनती है। यहाँ, ऊर्जा, जिसे शक्ति कहा जाता है, को महिला के रूप में देखा जाता है और यह तांत्रिक ब्रह्मांड और मुक्ति के मार्ग की समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

तांत्रिक प्रथा, जिसे साधना कहा जाता है, विभिन्न अनुष्ठानों और तकनीकों को शामिल करती है, जिसका उद्देश्य कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करना है, जो विश्वास किया जाता है कि यह शरीर के भीतर एक सर्प के रूप में लिपटी होती है।

- तांत्रिक संप्रदाय में दीक्षा (दीक्षा) एक अनुष्ठान प्रक्रिया को शामिल करती है, जहाँ गुरु शिष्य को एक गुप्त मंत्र प्रदान करता है। मंत्र, जो प्रार्थनाएँ और सूत्र होते हैं, बीज—अलग-अलग देवताओं से जुड़े अक्षर जो रहस्यमय शक्ति रखते हैं—तांत्रिक प्रथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- यंत्र, मंडल, या चक्र जैसे चित्र, साथ ही मुद्रा के रूप में जाने जाने वाले प्रतीकात्मक इशारे भी अनुष्ठानों के अभिन्न हिस्से हैं। हठयोग आसन और ध्यान (ध्यान) तांत्रिक प्रथा के आवश्यक घटक हैं, सभी का उद्देश्य कुंडलिनी ऊर्जा को नियंत्रित करना और इसे सर्वोच्च चेतना के साथ एकता की ओर खींचना है।

- यौन प्रतीक और जादू तांत्रिक परंपरा के अतिरिक्त पहलू हैं। तंत्र में पूजा (पूजा) का सिद्धांत पूजा करने वाले को देवता में बदलने से संबंधित है, जो अक्सर पांच तत्वों (पंचतत्त्व) से जुड़ा होता है, जिसमें शराब, मांस, मछली, भूने हुए अनाज, और यौन संबंध शामिल हैं।

- तंत्रवाद को विभिन्न संप्रदायों में विभाजित किया गया, जो मुख्य रूप से विष्णु, शिव, और शक्ति की पूजा पर केंद्रित थे। प्रत्येक संप्रदाय के अपने ग्रंथ थे, जिनमें से अधिकांश संस्कृत में थे। शैव और शक्त cults के बीच निकट संबंध था क्योंकि शिव और शक्ति को निकटता से संबंधित माना जाता था। पञ्चरात्र तांत्रिक वैष्णवों में सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक तांत्रिक संप्रदाय था। बंगाल के सहजियास बाद में तांत्रिक वैष्णववाद में एक संप्रदाय के रूप में उभरे। प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि में, शैव तांत्रिक संप्रदाय जैसे कपालिकास, कलामुखस, और नाथों ने प्रमुखता प्राप्त की। तांत्रिक प्र Practitioners के छोटे समूहों के अलावा, तंत्रवाद का व्यापक प्रभाव गैर-तांत्रिक cults और परंपराओं पर भी पड़ा।

वैष्णव पंथ की विकास यात्रा

देवताओं और देवी-देवियों की पूजा, जो अंततः वैष्णव पंथ में समाहित हुई, c. 200 BCE–300 CE के समय में स्पष्ट थी। अगले शताब्दियों में, यह पंथ अधिक स्पष्ट हो गया। नरायण, वासुदेव कृष्ण, और संकर्षण बलराम के cult वैष्णव परंपरा में शामिल किए गए, और श्री लक्ष्मी को विष्णु की पत्नी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई।

हालांकि, विष्णु के पहलू की बढ़ती महत्ता के बावजूद, इन देवताओं के cult अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने में सफल रहे। यह इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि जबकि 'वैष्णव' शब्द पुराणों में अक्सर मिलता है, यह महाभारत में दुर्लभ है और इस अवधि में शिलालेखों में बहुत सामान्य नहीं है। इसके बजाय, 'परमा-भागवत' शब्द अधिक बार प्रकट होता है।

देवताओं और देवी-देवियों की पूजा, जो बाद में वैष्णव पंथ में समाहित हुई, c. 200 BCE–300 CE के बीच स्पष्ट थी। समय के साथ, यह पंथ अधिक स्पष्ट हो गया। नरायण, वासुदेव कृष्ण, और संकर्षण बलराम के cult वैष्णव धर्म में शामिल किए गए, और श्री लक्ष्मी को विष्णु की पत्नी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई।

हालांकि विष्णु के पहलू की महत्ता बढ़ी, इन cults की व्यक्तिगत पहचान बनी रही। यह पुराणों में 'वैष्णव' के अक्सर उपयोग, महाभारत में इसकी दुर्लभता, और इस अवधि के शिलालेखों में इसकी कम आवृत्ति से प्रदर्शित होता है, जबकि 'परमा-भागवत' शब्द सामान्य रूप से उपयोग में था।

विष्णु के अवतारों की पूजा बढ़ती जा रही थी। जैसे कि अध्याय 8 में उल्लेख किया गया है, अवतारों को अंततः सामान्यतः 10 माना गया, लेकिन कुछ नाम विभिन्न ग्रंथों में भिन्न होते हैं। मत्स्य पुराण में 10 अवतारों की सूची दी गई है। तीन— नरायण, नरसिंह, और वामन— दिव्य थे, और सात— दत्तात्रेय, मंदात्री, राम (जामदग्नि के पुत्र), राम (दशरथ के पुत्र), वेदव्यास, बुद्ध, और कल्कि— मानव थे।

वायु पुराण बुद्ध को कृष्ण से बदल देता है। भागवत पुराण, जो एक बहुत बाद का ग्रंथ है (संभवत: 10वीं सदी का), अवतारों की तीन विभिन्न सूचियाँ देता है।

अवतार सिद्धांत की समाहित करने की क्षमता इस तथ्य से दर्शाई जाती है कि कुछ पुराणों में बुद्ध को सूची में शामिल किया गया है। भागवत पुराण ऐसा करता है, लेकिन बुद्ध की माता-पिता की पहचान को बदल देता है—यह उसे अजना का पुत्र बताता है और कहता है कि वह मगध में जन्मा था। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि बुद्ध का अवतार दानवों को भ्रमित करने और उन्हें नरक की ओर ले जाने के लिए माना गया था।

गरुड़ गुप्त सम्राटों का प्रतीक बन गया, और चंद्रगुप्त II के समय से, गुप्त राजाओं ने अपने शिलालेखों में परमा-भागवत का शीर्षक अपनाया। प्रारंभिक चालुक्य लोगों ने अपने प्रतीक के रूप में जंगली सुअर को अपनाया।

अधिकांश चालुक्य शिलालेख—और उनके अधीनस्थों के भी—विष्णु के जंगली सुअर अवतार की प्रार्थना और प्रशंसा से शुरू होते हैं। कुछ प्रारंभिक पलव और गंगा के राजाओं ने खुद को वासुदेव कृष्ण के उपासक के रूप में घोषित किया।

देश के अन्य हिस्सों में शासन करने वाले राजाओं ने भी खुद को भागवत बताने का दावा किया। कुछ शिलालेखों से यह सुझाव मिलता है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा और वेदिक बलिदानों के प्रदर्शन के बीच कोई विरोधाभास नहीं था।

वराहमिहिर की बृहत्संहिता यह बताती है कि विष्णु की प्रतिमा की स्थापना भागवतों द्वारा उनके अपने नियमों के अनुसार की जानी चाहिए, और कि ऐसी स्थापना के दौरान, द्विज पुजारी को अग्नि में बलिदान देने के लिए संबंधित मंत्रों के साथ बलिदान करना चाहिए।

लक्ष्मी एक प्रमुख देवी बनी रही, जो भाग्य, विशेष रूप से राजाओं और नगरों के लिए, के साथ जुड़ी हुई थी, इसके अलावा विष्णु की पत्नी के रूप में मान्यता प्राप्त थी। उसके गज-लक्ष्मी रूप को कई गुप्त सिक्कों पर चित्रित किया गया है।

प्राचीन भारतीय शासकों के प्रतीक और शीर्षक

गरुड़, एक पौराणिक पक्षी, गुप्त सम्राटों का प्रतीक बन गया। चंद्रगुप्त II के शासन काल से, गुप्त राजाओं ने अपने शिलालेखों में परमा-भागवत शीर्षक का उपयोग करना शुरू किया, जो उनकी भक्ति को दर्शाता है। प्रारंभिक चालुक्य लोगों ने अपने प्रतीक के रूप में जंगली सुअर को चुना, और अक्सर अपने शिलालेखों की शुरुआत विष्णु के जंगली सुअर अवतार की प्रशंसा से करते थे।

कुछ प्रारंभिक पलव और गंगा राजाओं ने स्वयं को वासुदेव कृष्ण के भक्त के रूप में पहचाना, और अन्य क्षेत्रों के राजाओं ने भी स्वयं को भागवत कहा। शिलालेखों से पता चलता है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा और वेदिक बलिदान करना परस्पर विरोधी नहीं थे। वराहमिहिर की बृहत्संहिता में उल्लेख है कि भागवतों को अपने रीति-रिवाजों के अनुसार विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, जिसमें स्थापना के दौरान एक पुरोहित द्वारा बलिदान शामिल होता है। लक्ष्मी, जो शुभ fortune लाने वाली और विष्णु की पत्नी के रूप में जानी जाती हैं, एक महत्वपूर्ण देवी बनी रहीं। उनका गजा-लक्ष्मी रूप गुप्त सिक्कों पर सामान्यतः पाया जाता है।

- कुछ प्रारंभिक पलव और गंगा राजाओं ने स्वयं को वासुदेव कृष्ण के भक्त के रूप में पहचाना, और अन्य क्षेत्रों के राजाओं ने भी स्वयं को भागवत कहा। शिलालेखों से पता चलता है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा और वेदिक बलिदान करना परस्पर विरोधी नहीं थे।

अहिंसा (गैर-हिंसा) का महत्व वैष्णव परंपराओं में

- अहिंसा, या गैर-हिंसा, प्रारंभिक वैष्णव संप्रदायों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था।

- महाभारत के नारायणीय खंड में राजा वासु उपरीचार द्वारा किए गए घोड़े के बलिदान का वर्णन है, जिसमें कोई भी जानवर harmed नहीं हुआ; केवल प्राकृतिक उत्पादों की पेशकश की गई।

- विष्णु पुराण पर जोर देता है कि विष्णु का सच्चा भक्त किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहता है।

- अहिंसा पर इस जोर ने बौद्ध और जैन शिक्षाओं से प्रभावित हो सकता है, जो भी गैर-हिंसा का समर्थन करते हैं।

प्रारंभिक पंचरात्र और वैखानस परंपराएँ

- प्रारंभिक पंचरात्र और वैखानस परंपराएँ महत्वपूर्ण वैष्णव प्रथाएँ थीं जो विष्णु की भक्ति को तपस्वी और योगिक तत्वों के साथ मिलाती थीं।

- इन परंपराओं में, अनाहत हानि एक प्रमुख पहलू था।

- महाभारत का नारायणीय पर्व, हालांकि यह केवल एक पंचरात्र ग्रंथ नहीं है, कई अवधारणाएँ प्रस्तुत करता है जो पंचरात्र के लिए केंद्रीय हैं।

- यह नारायण, जिसे वासुदेव, विष्णु और हरि के नाम से भी जाना जाता है, की भक्ति का समर्थन करता है और अनाहत हानि और त्याग के महत्व को रेखांकित करता है, जानवरों के बलिदानों से दूर रहते हुए।

- यह ग्रंथ योगिक प्रथाओं को भी उजागर करता है और विष्णु के चार अवतारों और दिन के पांच अनुष्ठान, जिन्हें पंचकला के नाम से जाना जाता है, का परिचय देता है।

- चार अवतार, जो वृष्णि नायकों के नाम पर हैं, को ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से व्याख्या किया गया है: वासुदेव सर्वोच्च वास्तविकता को दर्शाता है, संकर्षण पदार्थ (प्रकृति) का प्रतिनिधित्व करता है, प्रद्युम्न ब्रह्मांडीय मन (मनस) का प्रतीक है, और अनिरुद्ध ब्रह्मांडीय आत्म-साक्षात्कार (अहम्) का प्रतीक है।

- शुरुआत में, इन अवतारों के लिए मूर्ति शब्द का उपयोग किया गया था, जबकि बाद के ग्रंथों ने व्यूह शब्द अपनाया।

- पंचरात्र में पंचकला की अवधारणा में शामिल हैं: अभिगमन (देवता के पास जाना, जैसे कि सुबह की प्रार्थनाएँ), उपादान (पेशक के साथ अनुष्ठान), और दिन भर के अन्य अवलोकन।

वैष्णविज़्म का प्रारंभिक विकास

पंचरात्र परंपरा

- प्रारंभिक पंचरात्र परंपरा ने विष्णु की भक्ति के साथ-साथ तपस्वी और योगिक प्रथाओं पर जोर दिया।

- पंचरात्र अनुष्ठानों में अहिंसा एक प्रमुख पहलू था।

- महाभारत का नारायणीय पर्व, हालांकि यह एक सख्त पंचरात्र पाठ नहीं है, फिर भी इसमें पंचरात्र विश्वासों के साथ जुड़े तत्व शामिल हैं, जो नारायण (वासुदेव, विष्णु, हरि) की भक्ति का समर्थन करते हैं।

नारायणीय पर्व में प्रमुख अवधारणाएँ

- इस पाठ में चार विष्णु अवतारों का उल्लेख है, जिन्हें वृष्णि नायकों के नाम पर रखा गया है: वासुदेव कृष्ण, संकर्शन, प्रद्युम्न, और अनिरुद्ध।

- इन अवतारों को कॉस्मोलॉजिकल रूप से व्याख्यायित किया गया है: वासुदेव को उच्चतम वास्तविकता, संकर्शन को पदार्थ (प्रकृति), प्रद्युम्न को ब्रह्मांडीय मन (मनस), और अनिरुद्ध को ब्रह्मांडीय आत्म-चेतना (आहंकार) के रूप में।

- नारायणीय पर्व में इन अवतारों के लिए मूर्ति शब्द का उपयोग किया गया है, जबकि बाद के ग्रंथों में व्यूह शब्द का उपयोग होता है।

पंचकला अनुष्ठान

- पंचकला की अवधारणा में पांच दैनिक अनुष्ठान शामिल हैं: अभिगमन (सुबह की प्रार्थनाएँ), उपादान (पूजा सामग्री का संग्रह), इज्या (बलिदान या पूजा), स्वाध्याय (ग्रंथों का अध्ययन), और योग (ध्यान)।

- वैखानस श्रौतसूत्र और स्मृतिसूत्र, जो 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच रचित हैं, विष्णु या नारायण की भक्ति पर केंद्रित हैं।

- स्मृतिसूत्र में घरों, मंदिरों, या बलिदान स्थलों में विष्णु प्रतिमाओं की स्थापना का उल्लेख है, जो वैष्णव मंत्रों के साथ होती है। यह विष्णु की भक्ति में समर्पित तपस्वियों के लिए अनुशासनों और गुणों को भी रेखांकित करता है।

- योग को पूर्ण त्याग के चरण में महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसका उद्देश्य सर्वोच्च आत्मा के साथ एकता प्राप्त करना है।

चित्रण और पूजा प्रथाएँ

प्रारंभिक मध्यकालीन अवधि: वैष्णव मूर्तियां और शिलालेख

- इस अवधि की मूर्तियों और शिलालेखों में विष्णु की पौराणिक कथाओं के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है, जिसमें उनका गरुड़ के साथ संबंध, चार महासागरों के जल पर विश्राम करना, और मदु, मुरा, और पुण्यजन जैसे दानवों का वध करना शामिल है।

- विष्णु को चक्र, गदा, सींग से बनी धनुष, और Nandaka नामक तलवार के धारक के रूप में भी दर्शाया गया है।

- हालांकि विष्णु के विभिन्न अवतारों की पूजा का प्रमाण मिलता है, चार अवतार विशेष रूप से प्रमुख थे: वराह (सूअर), नरसिंह (मनुष्य-शेर), वामन (बौना), और मनुष अर्थात् वासुदेव कृष्ण।

- ये अवतार अक्सर गुफा मंदिरों और संरचनात्मक मंदिरों की दीवारों पर राहत उत्कीर्णन में दर्शाए जाते हैं।

वैष्णव संस्थाओं के शिलालेख और संरक्षकता

- शिलालेखों से यह ज्ञात होता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वैष्णव संस्थाओं के लिए व्यापक स्रोतों से संरक्षकता प्राप्त हुई।

- वासुदेव कृष्ण और विष्णु को समर्पित मंदिरों को भेंट देने के प्रमाण विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिसमें शामिल हैं:

- Tusham, हरियाणा

- Nagari, राजस्थान

- Bhitari और Gadhwa, उत्तर प्रदेश

- Eran, Mandasor, और Khoh, मध्य प्रदेश

- चंद्र के शासनकाल का Mehrauli लोहे का खंभा शिलालेख विष्णु के लिए एक मानक की स्थापना का उल्लेख करता है, जो विष्णुपाद नामक स्थान पर था।

- विदिशा के निकट उदयगिरि गुफाओं में एक शिलालेख है, जिसमें विष्णु और एक देवी के पैनल हैं, जो संभवतः एक स्थानीय महाराजा द्वारा समर्पित किया गया था, जो संभवतः चंद्रगुप्त II का वासल था।

- Bhitari में स्कंदगुप्त के समय का एक पत्थर का खंभा शिलालेख इस बात का उल्लेख करता है कि शारंगिन (धनुष या सींग जिसे शारंगा कहा जाता है) के रूप में विष्णु की एक छवि स्थापित की गई थी और उस गांव का आवंटन किया गया था जहां खंभा स्थित है।

- Junagarh शिलालेख स्कंदगुप्त के शासनकाल से यह संकेत करता है कि गुप्त वर्ष 138 (457-58 CE) में चक्रपालिता ने विष्णु के लिए एक मंदिर का निर्माण किया, जिसे चक्रभृत (चक्र का धारक) के नाम से जाना जाता है।

- Eran का शिलालेख हुना राजा तोरणा के प्रारंभिक शासन के समय का है, जिसमें धन्यविष्णु का उल्लेख है, जो एयराकिना विषया का एक प्रमुख व्यक्ति था, जिसने एक सूअर की छवि के ऊपर एक मंदिर स्थापित किया, जिसके सीने पर शिलालेख खुदा हुआ था।

शैव धर्म

- शिव की पूजा को 300–600 CE के काल में महत्वपूर्ण लोकप्रियता मिली। इस समय के दौरान, शिव को अन्य देवताओं जैसे कि गणेश, Karttikeya, और नदी देवी गंगा के साथ जोड़ा गया। शैव पुराण विभिन्न रूपों में शिव का वर्णन करते हैं और मंदिरों में शिव लिंगों की स्थापना का उल्लेख करते हैं, जो विभिन्न शैव सम्प्रदायों के अस्तित्व को दर्शाता है। जबकि ये ग्रंथ शिव की पूजा को मुख्यधारा की स्मार्ट परंपरा का हिस्सा मानते हैं, यह स्पष्ट है कि कुछ सम्प्रदाय सीमाओं पर थे, और अन्य, जैसे कि तांत्रिक सम्प्रदाय, ब्रह्मणिक ग्रंथों द्वारा बाहर और निंदा किए गए थे। पशुपत और शैव सिद्धांतिक ने अपने आप को वेदिक परंपरा से जुड़ा हुआ माना, जबकि कपालिक और कलामुखों ने इसे बाहर रखा।

पशुपत सम्प्रदाय

- पशुपतों को सबसे पुराने और महत्वपूर्ण शैव सम्प्रदायों में से एक माना जाता है। उनकी दर्शनशास्त्र व्यक्तिगत आत्मा (पशु), देवता (पति), और सांसारिक बंधनों (पाश) के बीच भेद पर आधारित है। मुक्ति को उस स्थिति के रूप में देखा जाता है जहाँ आत्मा और शिव निकटता से जुड़े होते हैं, जो देवता की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। पशुपत योगिक अभ्यासों से जुड़े हैं और अक्सर उन्हें अपने शरीर पर भस्म (भस्म) लगाए हुए तपस्वियों के रूप में चित्रित किया जाता है। शिल्प और शिलालेख इस बात का संकेत देते हैं कि पशुपत सम्प्रदाय की लोकप्रियता मथुरा जैसे स्थानों पर थी। पशुपत सम्प्रदाय से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति लाकुलीश की उपस्थिति, ओडिशा के लक्ष्मणेश्वर, भारतेश्वर, और शत्रुघ्नेश्वर मंदिरों में, इस क्षेत्र में सम्प्रदाय के प्रभाव को दर्शाती है।

शिव मंदिरों के अवशेष

- भारत के मध्य भाग में भूमरा और कोह में शिव मंदिरों के अवशेष मिले हैं।

- मूर्तियाँ और लेखन इस बात का सुझाव देते हैं कि कई और मंदिर भी थे जो अब तक नहीं बचे हैं।

- इस अवधि के अनेक लेखों में शिव का उल्लेख किया गया है और उन्हें पूजा गया है।

- कुछ राजा, जैसे कि वालभी के Maitrakas, ने अपने आप को परमा-महेश्वर कहा, जिसका अर्थ है महेश्वर का सर्वोच्च भक्त, जो शिव का एक और नाम है।

- कुमारगुप्त I के समय का करामदंड लेख एक व्यक्ति प्रितिविशेना द्वारा प्रितिविश्वर नाम के लिंग की स्थापना का उल्लेख करता है, जो एक सरकारी अधिकारी था।

- मध्य प्रदेश के एक उदयगिरी गुफा की पीछे की दीवार पर एक लेख है जो बताता है कि इस गुफा को शंभु (शिव का एक नाम) के मंदिर के रूप में विरसेना नामक एक मंत्री द्वारा दान किया गया था, जो चंद्रगुप्त II के साथ एक सैन्य अभियान के दौरान हुआ।

- गुप्त वर्ष 61 का मथुरा स्तंभ लेख एक शिक्षक उदिताचार्य द्वारा अपने शिक्षक और उनके शिक्षक के लिए एक मंदिर-आवास के निर्माण और दो शैव प्रतिमाओं की स्थापना का उल्लेख करता है।

- इस अवधि में पूर्वाचार्यों या संरक्षकों के नाम पर शिव लिंग या मंदिर का नामकरण एक सामान्य प्रथा थी।

- उदाहरण के लिए, कुमारगुप्त I के समय का करामदंड लेख प्रितिविशेना द्वारा प्रितिविश्वर नाम के लिंग की स्थापना के बारे में बताता है, जो एक मनत्रिन और कुमारामात्य था।

- मध्य प्रदेश की उदयगिरी गुफाओं में एक लेख यह बताता है कि गुफा को शंभु (शिव) के मंदिर के रूप में विरसेना द्वारा दान किया गया था, जो चंद्रगुप्त II के मंत्री थे।

महादेव की एलीफेंटा गुफा में उपस्थिति।

- मुंबई के तट पर स्थित एलेफांटा द्वीप का नाम पुर्तगालियों ने यहाँ पाए गए एक बड़े हाथी के प्रतिमा के नाम पर रखा था।

- यह द्वीप कई गुफाओं का घर है, जिनमें से गुफा 1 सबसे प्रसिद्ध है, जो 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य की है।

- यह गुफा, जो लगभग 40 मीटर लंबी है, एक विशाल स्तंभित हॉल को प्रदर्शित करती है, जिसमें पश्चिमी छोर पर एक वर्गाकार मंदिर है, जिसमें एक लिंग और yoni है।

- हॉल में सबसे अद्भुत नक्काशी महेश्वर (शिव) की है, जो 5 मीटर से अधिक ऊँची है, और तीन चेहरे हैं।

- केंद्र और दाएँ चेहरे पर शांत भाव है, जबकि बाएँ चेहरे पर क्रोधित भाव है, जिसमें आँखें फटी हुई हैं।

- कुछ विद्वानों का सुझाव है कि पीछे एक चौथा चेहरा और संभवतः शीर्ष पर एक पाँचवाँ चेहरा है, जो विष्णुधर्मोत्तरा पुराण में शिव के पाँच चेहरों के वर्णन के आधार पर है।

- तीन चेहरों की एक व्याख्या यह है कि वे अघोरा-भैरव (शिव का एक भयंकर रूप), स्वयं शिव, और पार्वती का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- विद्वान स्टेला क्राम्रीश ने तीन चेहरों को शिव के रूपों सद्योजात, अघोरा, और वामदेव के रूप में पहचाना।

हॉल में महेश्वर (शिव) की एक प्रभावशाली नक्काशी है, जो 5 मीटर से अधिक ऊँची है, जिसमें शिव के तीन चेहरे हैं। केंद्रीय और दाएँ चेहरे पर एक शांत भाव है, जबकि बाएँ चेहरे पर एक क्रोधित भाव है, जिसमें आँखें फटी हुई हैं। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि पीछे चौथे चेहरे की उपस्थिति है और संभवतः शीर्ष पर एक पाँचवाँ चेहरा है, जो छत की ओर है, जो विष्णुधर्मोत्तरा पुराण के वर्णनों पर आधारित है। विभिन्न व्याख्याओं के अनुसार:

- तीनों चेहरे Aghora-Bhairava (शिव के एक तीव्र रूप), शिव, और Parvati का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

- स्टेला क्रामरिश ने चेहरों की पहचान Sadyojata, Aghora, और Vamadeva के रूप में की।

- क्रामरिश का शिल्प का वर्णन विस्तृत और प्रेरणादायक है, जिसमें महादेव को पूर्ण रूप से प्रकट सर्वोच्च शिव के रूप में दर्शाया गया है। केंद्रीय चेहरा Sadyojata है, जबकि Aghora और Vamadeva इसके दोनों ओर हैं।

- कंधे केंद्रीय चेहरे के हैं, और छाती चिकनी और युवा प्रतीत होती है, जो जीवन और स्थिरता का आभास देती है।

- छाती पर लिपटा हुआ हार शिल्प की सुंदरता को बढ़ाता है। हाथ पहचान और चेहरों की भावनाओं को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- दाहिना हाथ, हालांकि क्षतिग्रस्त है, उठाया हुआ है, जबकि बायां हाथ आधार पर आराम कर रहा है, और वह एक पके फल को ऊपर की ओर रखते हुए दिखता है।

- पार्श्व चेहरों के कंधे दर्शक की ओर से मुड़े हुए हैं, और उनके हाथ उनकी पीठ पर आराम कर रहे हैं।

- क्रोधी चेहरे का बायां हाथ एक नाग को थामे हुए है, जबकि आनंदित चेहरे का दाहिना हाथ कंधे पर एक कमल फूल को नाजुकता से रखता है।

- शिल्प की समग्र रचना संतुलन और सामंजस्य की भावना उत्पन्न करती है, जिसमें चौड़ा शरीर एक वेदी की तरह खोखले स्थान को भरता है।

- महादेव का समक्ष छवि साहसिकता से प्रक्षिप्त होती है, जो एक मजबूत स्तंभ के समान है, जिसमें शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति और एक चमकदार मुकुट है।

- पार्श्व सिर केंद्रीय आकृति के उदय को दर्शाते हैं, जो तीन छवियों को एक साथ बांधने वाले एक मजबूत त्रैतीय मेहराब का निर्माण करते हैं।

महादेवी की पूजा

दुर्गा की पूजा, जो महाकाव्यों और पुराणों में देखी जाती है, उसकी महत्वपूर्णता को उजागर करती है। रामायण में, उमा को हिमवत की पुत्री और गंगा की बहन के रूप में दर्शाया गया है। हरिवंश उसे विष्णु और इंद्र की बहन के रूप में संदर्भित करता है, जबकि वह पौराणिक कथाओं में एकनम्सा या भद्रा, वासुदेव कृष्ण की बहन के रूप में भी जानी जाती है। महाभारत में, उसे नारायण और शिव की पत्नी के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन समय के साथ वह विशेष रूप से शिव से जुड़ गई।

शिव को गिरिशा, पर्वतों के भगवान के रूप में जाना जाता है। उमा, जिसे गिरिजा, शैलपुत्री, उमा हैमवती और बाद में पार्वती के नाम से जाना जाता है। शिव, उमा पति के रूप में, उमा के विभिन्न रूपों जैसे महेश्वरी, ईशानी, महादेवी, महाकाली और शिवानी से निकटता से जुड़े हुए हैं।

देवी के पहलू

- अपनी विनाशकारी रूप में, देवी को काली (विनाश), कराली (भयानक), भीमा (डरावनी), और चंडी/चंडिका/चामुंडा (क्रोधित) के रूप में जाना जाता है।

- मार्कंडेय पुराण में उन्हें महिषासुर, रक्तविज, शुंभ, निशुंभ, चंड और मुंड जैसे दानवों का संहारक बताया गया है।

- इसके विपरीत, उनका एक शांतिपूर्ण रूप भी है, जिसे सरस्वती के रूप में देखा जाता है।

- शिव और शक्ति के परस्पर मिलन की संभावना उनके कृपालु और भयानक रूपों के संयोजन में हो सकती है।

- रामायण में, उमा को हिमवत की बेटी और नदी गंगा की बहन बताया गया है।

- हरिवंश में उन्हें देवताओं विष्णु और इंद्र की बहन कहा गया है।

- उन्हें पौराणिक कथाओं में एकनम्शा या भद्र के रूप में भी जाना जाता है, जो वासुदेव कृष्ण की बहन हैं।

- महाभारत में उन्हें नारायण और शिव के देवताओं की पत्नी के रूप में उल्लेख किया गया है।

- समय के साथ, वे विशेष रूप से शिव के साथ जुड़ गईं, जिन्हें गिरिशा, पर्वतों के भगवान के रूप में जाना जाता है।

- उमा को गिरिजा, शैलपुत्री, उमा हैमवती और बाद में पार्वती के रूप में जाना जाता है।

- शिव, उनके पति के रूप में, उमा पति के रूप में जाने जाते हैं, और उन्हें महेश्वरी, ईशानी, महादेवी, महाकाली, और शिवानी के रूप में पूजा जाता है।

- देवी के विभिन्न नाम उनके विभिन्न पहलुओं और व्यक्तित्वों को दर्शाते हैं।

अपनी विनाशकारी रूप में, वे काली (विनाश की देवी), कराली (भयानक), भीमा (डरावनी), और चंडी, चंडिका या चामुंडा (क्रोधित) के रूप में जानी जाती हैं। मार्कंडेय पुराण में उन्हें कई दानवों का संहारक बताया गया है, जिनमें महिषासुर, रक्तविज, शुंभ, निशुंभ, चंड और मुंड शामिल हैं। दूसरी ओर, उनका एक शांतिपूर्ण रूप भी है, जैसा कि सरस्वती के रूप में प्रकट होने में देखा जाता है, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं। शिव और शक्ति के दोनों कृपालु और भयानक रूपों का संयोजन उनके cult के विलय में योगदान कर सकता है।

शक्ति पूजा और इसका प्रसार

शक्ति पूजा, जो देवी दुर्गा की पूजा पर केंद्रित थी, पूर्वी भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय थी। हालाँकि, यह केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, जैसा कि देश के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले कई दुर्गा चित्रों से स्पष्ट है। इन चित्रों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: उग्र (भयानक) और सौम्य (शांत)।

महाभारत में तीन शक्ति पीठों का उल्लेख है, जो देवी शक्ति से जुड़े पवित्र स्थान हैं। ये पीठ सती की कहानी से जुड़े हुए हैं, जिनका शरीर शिव ने उनके मृत्यु के बाद उठाया था। किंवदंतियाँ बताती हैं कि सती का पुनर्जन्म उमा के रूप में हुआ और उन्होंने अपने पति के साथ फिर से मिलने के लिए कठोर तप किया। शिव और पार्वती के विवाह की कहानियाँ, उनके कैलाश पर्वत पर सामंजस्यपूर्ण जीवन, और उनके मिलन को बाधित करने वालों को होने वाली गंभीर समस्याएँ भी प्रसिद्ध हैं। सदियों से, कारीगरों ने इस दिव्य युगल को मंदिर की दीवारों पर चित्रित करने का आनंद लिया है, उनकी भव्य और प्रेमपूर्ण संबंध को दर्शाते हुए।

शक्ति पूजा विशेष रूप से पूर्वी भारत में लोकप्रिय थी, लेकिन इसका प्रभाव इस क्षेत्र से परे फैला हुआ था, जैसा कि देशभर में पाए जाने वाले कई दुर्गा चित्रों से स्पष्ट है। ये चित्र दो प्रकारों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं: उग्र (भयानक) और सौम्य (शांत)। उनमें से एक सबसे लोकप्रिय चित्रण दुर्गा महिषासुर-मर्दिनी का है, जो देवी को अपने भयंकर रूप में महिषासुर दानव से लड़ते हुए दर्शाता है।

- उग्र (Fierce) : यह श्रेणी दुर्गा को उनके उग्र रूप में दर्शाती है, जिसमें उन्हें एक शक्तिशाली योद्धा देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस रूप की सबसे प्रसिद्ध छवि दुर्गा महिषासुर-मर्दिनी है, जहां उन्हें भैंस के दानव महिषासुर का वध करते हुए दिखाया गया है। प्राचीन काल से कई ऐसी छवियाँ प्राप्त हुई हैं, विशेष रूप से मध्य भारत में। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश के उज्जैनी में गुफा 6 के बाहर दुर्गा महिषासुर-मर्दिनी की एक राहत खुदी हुई है।

- सौम्य (Pacific) : इस श्रेणी में, दुर्गा को एक अधिक शांत और दयालु रूप में चित्रित किया गया है। उन्हें अक्सर एक पोषण करने वाली माँ के रूप में दिखाया जाता है, जो करुणा और देखभाल के गुणों का प्रतीक है।

- मातृत्व पहलू : दुर्गा को उनकी मातृ गुणों के लिए भी पूजा गया। उन्हें युद्ध के देवता कार्तिकेय और विघ्नहरता गणेश की माँ माना जाता है। इसके अतिरिक्त, दुर्गा को सप्त मातृका या सात माताओं में से एक के रूप में पूजा गया, जिन्हें विभिन्न देवताओं की ऊर्जा माना जाता है, जो देवी को दानवों के खिलाफ लड़ाई में सहायता करती हैं।

- सात माताएँ : ब्रह्माणी, महेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वराही, इंद्राणी और यमी (चामुंडा)।

- लेखीय संदर्भ : ऐतिहासिक लेखों में कुमाराक्ष के द्वारा मातृकाओं को समर्पित मंदिर के निर्माण का उल्लेख है, जो दशपुरी के शासक विष्ववर्मन के मंत्री थे। बिहार के पत्थर की शिलालेख में स्कंद (कार्तिकेय) और दिव्य माताओं का भी संदर्भ है।

- राहत मूर्तियाँ : शिव के साथ मातृकाओं का चित्रण करने वाली राहत मूर्तियाँ विभिन्न स्थलों पर पाई गई हैं, जिसमें बडोह-Pathari, बेजनगर के पास शामिल हैं। बेजनगर से संभवतः एक क्षतिग्रस्त मातृका मूर्तियों का समूह ग्वालियर पुरातत्व संग्रहालय में रखा गया है। मातृका के आंकड़े गुजरात के शामलाजी में भी खोजे गए हैं।

- गुप्त सिक्के : कुछ गुप्त सिक्कों पर एक महिला का चित्रण है, जो एक शेर के साथ जुड़ी हुई है, जिसे दुर्गा के रूप में माना जाता है।

अन्य देवताओं की पूजा

- ब्रह्मा की प्रशंसा ब्रह्म पुराण में की गई है, और उनकी मूर्तियों को बनाने के लिए दिशा-निर्देश बृहत्संहिता और विश्णुधर्मोत्तरा पुराण जैसे ग्रंथों में पाए जाते हैं।

- ब्रह्मा की मूर्तियाँ, हालांकि अन्य देवताओं की तुलना में उतनी सामान्य नहीं हैं, विभिन्न स्थानों पर खोजी गई हैं।

- उन्हें आमतौर पर तीन चेहरों, एक पेटू शरीर, और चार भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है। उनकी हाथों में आमतौर पर एक श्रुक (बड़ा लकड़ी का चमच), श्रुवा (छोटा लकड़ी का चमच), अक्षमाला (माला), और पुस्तक होती है। उनका वाहन हंस (गूज) है।

- हालांकि वे पुराणिक त्रिमूर्ति का हिस्सा हैं और प्रयाग और पुष्कर जैसे पवित्र स्थलों से जुड़े हैं, ब्रह्मा को शिव, विष्णु, या दुर्गा की तरह पूजा का वही स्तर नहीं मिला।

- समय के साथ, वे एक सहायक देवता बन गए, और उनकी मूर्तियाँ अन्य देवताओं के लिए समर्पित मंदिरों के niches में रखी गईं।

- भविष्य, शांबा, और वराह पुराण सूर्य पूजन की उत्पत्ति का विवरण देते हैं, जिसमें संबंधित पुरोहितों और त्योहारों का उल्लेख है।

- कुर्मा पुराण राजाओं को विष्णु और इंद्र की पूजा करने की सलाह देता है, और यह जोर देता है कि ब्राह्मणों को विशेष रूप से अग्नि, आदित्य (सूर्य), ब्रह्मा, और शिव का सम्मान करना चाहिए।

- कुर्मा पुराण में सूर्य-हृदय गान सूर्य को सर्वोच्च देवता के रूप में प्रशंसा करता है, जो सभी अन्य देवताओं को समाहित करता है।

- सूर्य मंदिरों के पुरोहितों, जिन्हें भोझक, माग, और सोमक कहा जाता है, ने सूर्य पूजा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषकर शाकद्वीप के ब्राह्मणों ने।

- माग, संभवतः ईरानी मूल के थे, जो अपनी आग और सूर्य पूजा के लिए जाने जाते थे।

- सूर्य की प्रारंभिक चित्रकला पश्चिमी प्रभाव को दर्शाती है, जिसमें एक बेलनाकार सिर आवरण, एक लंबी कोट जिसमें कमर की ओढ़नी, कमल के कोंपल पकड़े हुए, और बूट पहने हुए दिखाया गया है। सूर्य को अक्सर घोड़े खींचने वाली रथ के साथ भी दर्शाया जाता है।

भविष्य, शांबा, वराह, और अन्य पुराण सूर्य पूजा की शुरुआत का विवरण देते हैं, जिसमें इससे जुड़े पुरोहितों और त्योहारों का उल्लेख है। कुर्मा पुराण राजाओं को विष्णु और इंद्र की पूजा करने की सलाह देता है, जबकि ब्राह्मणों को विशेष रूप से अग्नि, आदित्य (सूर्य), ब्रह्मा, और शिव का सम्मान करना चाहिए। इसमें सूर्य-हृदय गान है, जो सूर्य को सर्वोच्च देवता के रूप में प्रशंसा करता है, जो सभी अन्य देवताओं को समाहित करता है।

- पुजारी और पूजा: सूर्य मंदिरों से जुड़े पुजारियों को Bhojakas, Magas, और Somakas के रूप में जाना जाता है। शकद्विप के ब्राह्मणों का सूर्य पूजा के साथ विशेष संबंध था। Magas, जो संभवतः ईरानी वंश के थे, ने आग और सूर्य की पूजा की, जो सांस्कृतिक प्रभावों के मिश्रण को दर्शाता है।

- चित्रण और पश्चिमी प्रभाव: सूर्य की प्रारंभिक छवियों में पश्चिमी प्रभाव दिखता है, विशेषकर चित्रण में। इस अवधि की उत्तरी छवियाँ, जैसे कि भूमरा के शिव मंदिर में, सूर्य को विशिष्ट विशेषताओं के साथ दर्शाती हैं, जैसे उच्च बेलनाकार टोप, लंबा कोट, और जूते, जो अक्सर घोड़े द्वारा खींची गई रथ से जुड़े होते हैं।

सूर्य मंदिरों के अवशेष और संरक्षकता: पश्चिमी भारत, विशेषकर गुजरात में सूर्य मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं। मध्य भारत में ग्वालियर, इंदौर और आश्रमका जैसे स्थानों पर सूर्य मंदिरों के लिए संरक्षकता के प्रमाण भी मौजूद हैं।

गणेश, जिसे गणपति के नाम से भी जाना जाता है, इस अवधि के दौरान प्रमुखता प्राप्त करता है। उसे गणों का नेता दर्शाया गया है, जो रुद्र-शिव के अनुयायी होते हैं। गणेश को सफलताटेरेकोटा पट्टिका में उसे एक अनोखे मुद्रा में, हवा में उड़ते हुए, एक हाथ में मिठाई (मोदक) के साथ दिखाया गया है। अन्य मूर्तियों में, गणेश के हाथ में पुस्तक, कलम, टूटी हुई दांत, या हथौड़ी होती है, और उसके वाहन के रूप में चूहा, जो कभी-कभी मूर्तियों के नीचे दर्शाया जाता है।तमिल महाकाव्यों में धार्मिक विविधता

- तमिल महाकाव्य सिलप्पadikaram और मनिमेकलई एक ऐसा समाज चित्रित करते हैं जिसमें विभिन्न धार्मिक प्रभाव हैं: जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अजीविकाएं, और वेदिक परंपराएं।

- सिलप्पadikaram में कोवलन और कन्नकी का जैन झुकाव, उनके माता-पिता का बौद्ध और अजीविक संबद्धता, और वेदिक अनुष्ठानों का समावेश है।

- इंद्र, शिव, विष्णु, मुरुगन और दुर्गा जैसी देवी-देवताओं का उल्लेख किया गया है।

- इंद्र उत्सव को उजागर किया गया है, जो दरबार की समृद्धि से जुड़ा हुआ है।

- शिव और पार्वती का इस उत्सव का दिव्य अवलोकन और कृष्ण का रासलीला, जो ग्वालिनियों द्वारा मदुरै में किया गया, उत्सव के महत्व को दर्शाता है।

- मनिमेकलई में, कथा ब्राह्मणों की विष्णु की स्तुति और ग्वालिनियों के कृष्ण और राधा के गीतों को दर्शाती है, जो विभिन्न धार्मिक प्रथाओं को दर्शाती है।

- कन्नकी का आदेश कि मदुरै की आग के दौरान ब्राह्मणों को बचाया जाए, धार्मिक विश्वासों के मिश्रण और महाकाव्य की नैतिकता को रेखांकित करता है।

इस अवधि के दौरान, योगाचार और मध्यामक बौद्ध धर्म के कई प्रमुख विचारक उभरे। योगाचार के विचारक जैसे आसंग और वासुबंधु 4वीं से 5वीं सदी के प्रारंभ में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। मध्यामक परंपरा में, बुद्धपालित, भावविवेका, और चंद्रकीर्ति जैसे विद्वानों ने 6वीं और 7वीं सदी में महत्वपूर्ण योगदान दिए। इस अवधि में विभिन्न मठों का विस्तार और सजावट भी हुई।

- साहित्य, लेख inscriptions, मूर्तियों, और मठों के स्थापत्य अवशेषों से यह प्रमाणित होता है कि मथुरा, कौशांबी, सारनाथ, बोधगया, और कासिया उत्तरी भारत में बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र थे।

- अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्रों में बंगाल में मृगशिखवन, गुजरात में वलभी और देवनीमोरी, पश्चिमी भारत में अजंता, मध्य भारत में सांची, आंध्र प्रदेश में अमरावती और नागार्जुनकोंडा, और तमिलनाडु में कांचीपुरम शामिल हैं।

बुद्ध, कन्हेरी

भक्ति (अध्यात्म) का बौद्ध धर्म पर प्रभाव ने पूजा की प्रथाओं को अपनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया, जो हिंदू तीर्थों में पाई जाती हैं। महायान बौद्ध धर्म में बुद्धों और बोधिसत्वों की पूजा के लिए दार्शनिक आधार त्रिकाय के सिद्धांत में निहित है, जो बुद्धत्व के तीन पहलुओं को प्रस्तुत करता है:

- निर्माण-काय (Transformation Body): यह पहलू उस विभिन्न रूपों को दर्शाता है, जो बुद्ध ने पृथ्वी पर दया दिखाने के लिए लोगों को सिखाने के लिए धारण किया।

- संभोग-काय (Enjoyment Body): इसमें अनंत रूप शामिल हैं, जो बुद्ध बोधिसत्वों को सिखाने और आनंदित करने के लिए धारण कर सकते हैं, प्रत्येक अपने स्वयं के बुद्ध भूमि (Buddha kshetra) का प्रमुख होता है।

- धर्म-काय (Dharma Body): यह ज्ञान-काय (Knowledge Body) को शामिल करता है, जिसमें परिपूर्ण बुद्धि और आध्यात्मिक उपलब्धियां होती हैं, जो एक बोधिसत्व को बुद्ध बनने में सक्षम बनाती हैं, और स्वाभाविक-काय (Self-Existent Body), जो बुद्धत्व की अंतिम सार्थकता का प्रतीक है।

कन्हेरी: बुद्ध और बोधिसत्व के चित्र, गुफा 2

बुद्धों और बोधिसत्वों की विशाल श्रृंखला में, कुछ व्यक्तित्वों ने भिक्षुओं और श्रावकों दोनों के लिए पूजा का केंद्रीय फोकस बन गया:

- अमिताभ (Infinite Radiance): एक स्वर्गीय बुद्ध।

- मैत्रेय (The Kind One): एक स्वर्गीय बोधिसत्व।

- अवलोकितेश्वर (The Lord Who Looks Down with Compassion): अमिताभ का सहायक, जो दया का प्रतीक है। उनकी चित्रण अक्सर उन्हें शाही वस्त्र पहने हुए दिखाता है, जिसमें अमिताभ का चित्र है, और जो एक कमल के कली को धारण करते हैं, जो दया का प्रतीक है, या चितामणि (wish-granting jewel) को पकड़े हुए होते हैं।

- मञ्जुश्री (Sweet Glory): ज्ञान से संबंधित, उन्हें प्रज्ञानापारमिता सूत्र और भ्रांति को काटने वाले जलती हुई तलवार के साथ कमल पकड़े हुए दर्शाया जाता है।

- वज्रपाणि: सांपों का रक्षक और जीवन के अमृत का संरक्षक, जिसे वज्र (thunderbolt) द्वारा प्रतीकित किया गया है।

- तारा: दया की स्त्री रूपी व्यक्तित्व।

बुद्धों और बोधिसत्वों की संख्या में से, कुछ भिक्षुओं और श्रावकों के लिए पूजा के मुख्य वस्तुओं में शामिल हो गए। इनमें शामिल थे:

- अमिताभ : स्वर्गीय बुद्ध, जो अपनी अनंत प्रकाश के लिए जाना जाता है।

- मैत्रेय : स्वर्गीय बोधिसत्व, जो अपनी दयालुता के लिए प्रसिद्ध है।

- अवलोकितेश्वर : वह बोधिसत्व जो करुणा के साथ देखता है। माना जाता है कि वह अमिताभ का सहायक था और करुणा का चरम प्रतिनिधित्व करता है। उसकी कहानी इस करुणा को दर्शाती है, क्योंकि कहा जाता है कि उसने सभी प्राणियों को इसे प्राप्त करने में मदद करने के लिए अपने स्वयं के बोधि को विलम्बित किया। बाद की कला में, उसे शाही वस्त्र और अमिताभ की छवि वाले मुकुट के साथ depicted किया गया है, और वह एक कमल के कलि को पकड़े हुए है, जो उसकी करुणा की सुंदरता का प्रतीक है। कभी-कभी, उसे चिन्तामणि के चारों ओर हाथों के साथ दिखाया जाता है, जो एक इच्छा देने वाला रत्न है।

- मञ्जुश्री : ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ, उसे स्वर्गीय बुद्ध शाक्यमुनि का सहायक समझा जाता था। उसे एक कमल पकड़े हुए और प्रज्ञानापारमिता सूत्र की एक प्रति के साथ और एक भस्मयुक्त तलवार के साथ दिखाया जाता है, जो अज्ञानता को काटने वाले ज्ञान का प्रतीक है।

- वज्रपाणि : वह बोधिसत्व जो वज्र, या गरज के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उसे साँपों का संरक्षक और जीवन के अमृत का रक्षक माना जाता था।

- तारा : करुणा का स्त्री रूप। परंपरा के अनुसार, वह या तो अवलोकितेश्वर के हताश आँसू से पैदा हुई थी या उस कमल से जो उसके आँसुओं में उगा था। तारा को माना जाता है कि वह लोगों को आठ बड़े भय से बचाती है: शेर, हाथी, आग, सांप, डाकू, पानी, कारावास, और राक्षस, जिन्हें रूपक के रूप में भी समझा जा सकता है।

कला में चित्रण

- अजन्ता की मूर्तियों और चित्रों में कई बुद्धों और बोधिसत्वों का चित्रण किया गया है। सांची की मूर्तियों में भी विभिन्न बुद्धों और बोधिसत्व वज्रपाणि का चित्रण किया गया है। मध्य भारत के बाग में, गुफा 2 की पार्श्व और पिछले दीवारों पर बुद्धों और बोधिसत्वों की मूर्तियाँ हैं। कन्हेरी, भारत की सबसे बड़ी गुफा स्थल, गुफा 90 में अवलोकितेश्वर का चित्रण करती है, जिसमें त्रिकाय का प्रतिनिधित्व करने वाला बुद्ध मंडल भी है। बाग में गुफा 41 में 11-headed अवलोकितेश्वर को तारा और भ्रिकुटी के साथ दिखाया गया है। औरंगाबाद में, गुफा 6 के बरामदे में अवलोकितेश्वर की राहत नक्काशी है, जबकि गुफा 7 में तारा का एक सुंदर चित्रण है।

- अपने यात्रा के दौरान, फाक्सियन ने उत्तर भारत में मठों की संपत्ति और समृद्धि का अवलोकन किया। उन्होंने गांधार, बन्नू, कानौज और कौशाम्बी जैसे क्षेत्रों में हिनयान सिद्धांतों की लोकप्रियता का उल्लेख किया। अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, और पाटलिपुत्र में हिनयान और महायान दोनों विद्यालय प्रगति कर रहे थे। हालांकि, खोतान में केवल महायान भिक्षु उपस्थित थे। फाक्सियन ने कई deserted या खंडहर मठों के अस्तित्व का भी उल्लेख किया, जिनमें गया और कपिलवस्तु शामिल थे।

- चीनी तीर्थयात्री ने प्रमुख भिक्षुओं जैसे सारिपुत्र, महामुग्गलान, आनंद, और अन्य प्रतिष्ठित शिक्षकों की स्मृति में बने स्तूपों का वर्णन किया। उन्होंने उल्लेख किया कि भिक्षुणियों ने आनंद के स्तूप पर उपहार अर्पित किए, जिन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

- अभिधम्म और विनय से जुड़े भिक्षुओं ने राहुल के स्तूप का सम्मान किया। महायान पथ के अनुयायी प्रज्ञानापारमिता (प्रज्ञा देवी), तारा, मञ्जुश्री, और अवलोकितेश्वर जैसे देवताओं की पूजा करते थे। फाक्सियन ने मथुरा में विभिन्न भिक्षुओं के लिए कई स्तूपों का भी उल्लेख किया, जिनमें से तीन अशोक द्वारा निर्मित थे। इनमें सारिपुत्र, मुद्गलपुत्र, पूर्ण मैत्रायणिपुत्र, उपाली, आनंद, और राहुल के लिए अवशेष स्तूप शामिल थे, साथ ही विभिन्न बोधिसत्वों के लिए भी स्तूप बने थे।

- महावंसा मथुरा में विभिन्न भिक्षुओं के लिए कई स्तूपों का उल्लेख करती है। इनमें से तीन सम्राट अशोक द्वारा निर्मित थे। ये स्तूप सारिपुत्र, मुद्गलपुत्र, पूर्ण मैत्रायणिपुत्र, उपाली, आनंद, और राहुल जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अवशेष रखते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न बोधिसत्वों के लिए भी स्तूप हैं।

- खोतान में, एक भव्य समारोह दो सप्ताह तक चला जिसमें छवियों की एक शोभायात्रा शामिल थी, जहाँ कीमती पत्थरों और रेशमी सजावट से सजे रथ महायान भिक्षुओं द्वारा आगे बढ़ाए गए। राजा ने मुख्य छवि के प्रति गहरा सम्मान दिखाया, जबकि रानी और अन्य महिलाएँ फूल बिखेरती थीं।

- पाटलिपुत्र में हर साल एक समान, यद्यपि छोटा, समारोह होता था, जिसमें स्तूप के आकार के रथों पर बुद्ध और विभिन्न देवताओं की छवियाँ होती थीं। स्थानीय ब्राह्मण और वैश्य उपहार और औषधियाँ वितरित करते थे।

- धनी व्यक्तियों, जिन्हें सेठी कहा जाता है, ने मठों के निर्माण में योगदान दिया, उन्हें कृषि भूमि, बाग, बागीचों, मवेशियों, और श्रमिकों के साथ प्रदान किया।

- सिलप्पाडिकरम और मणिमेकलै यह सुझाव देते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दक्षिण भारतीय शहरों जैसे पुहार, वंजी, और मदुरै में दृढ़ता से स्थापित थे, विशेष रूप से व्यापारियों और कारीगरों के बीच। मणिमेकलै को सत्तानार, एक समृद्ध अनाज व्यापारी, द्वारा रचित माना जाता है, जैसा कि पाठ की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। महाकाव्य की शुरुआत एक वेश्या माधवी और उसकी

मणिमेकलै की कहानी

महाकाव्य मणिमेकलै की शुरुआत माधवी, एक वेश्या और उसकी बेटी मणिमेकलै, जो कहानी की केंद्रीय पात्र है, के परिचय से होती है। वे एक बौद्ध मठ में रहती हैं, और कथा मणिमेकलै की यात्रा का अनुसरण करती है जब वह अंततः बौद्ध संघ में शामिल होती है।

- माधवी: एक गणिका और मणिमेकलाई की माँ, वह कहानी की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- मणिमेकलाई: महाकाव्य की नायिका, उसकी यात्रा और अंततः बौद्ध समुदाय में शामिल होने का निर्णय कहानी का केंद्रीय तत्व है।

महाकाव्य में बौद्ध धर्म

महाकाव्य में चित्रित बौद्ध धर्म महायान प्रकार का है।

- बुद्ध की देवता स्वरूपता: ग्रंथ में बुद्ध को एक दिव्य व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें कई बुद्धों और त्रिकाय के सिद्धांत का उल्लेख है।

- पूजन की प्रथाएँ: महाकाव्य में बुद्ध की पूजा के बारे में वर्णन है, विशेष रूप से पुहार में स्थित मंदिरों में।

- त्याग के विषय: कहानी त्याग, करुणा, और दान पर जोर देती है, जैसा कि मणिमेकलाई द्वारा जादुई भिक्षाटन पात्र का उपयोग करके कांची के भूखे लोगों को भोजन देने के प्रसंग में देखा जा सकता है।

बोधिसत्त्व

- बोधिसत्त्वों का उल्लेख: महाकाव्य में बोधिसत्त्वों का कई बार उल्लेख है, जो बौद्ध परंपरा में उनके महत्व को उजागर करता है।

- दार्शनिक चर्चाएँ: ग्रंथ के दो अध्याय दार्शनिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, विशेष रूप से अनुमानात्मक तर्क और बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं।

- लेखक का ज्ञान: लेखक बौद्ध दर्शन के विभिन्न पहलुओं, जैसे बौद्ध तर्क और बुद्धघोष जैसे विद्वानों के विचारों, और असंग और वासुबंधु द्वारा स्थापित योगाचार स्कूल के सिद्धांतों में गहन समझ प्रदर्शित करता है।

दार्शनिक और चमत्कारी तत्व

- विचार-विमर्श: ग्रंथ में कई दार्शनिक विचार-विमर्श शामिल हैं, जो लेखक की गहरी ज्ञानता को दर्शाते हैं।

- चमत्कार और जादू: कहानी में चमत्कारों और जादू के बार-बार होने से बौद्ध तंत्र के प्रभाव का संकेत मिलता है।

- कुल संदेश: महाकाव्य अपने पूरे नरेशन में बौद्ध मूल्यों और नैतिकताओं पर जोर देता है।

अन्य धर्मों की आलोचना

मणिमेकलाई धार्मिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में बनाई गई थी, जो अन्य धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं की आलोचना में स्पष्ट है।