जनसंख्या और संबंधित मुद्दे - 1 | भारतीय समाज (Indian Society) UPSC CSE PDF Download

परिचय

- लोगों के बिना, कोई समाज, अर्थव्यवस्था, या संस्कृति नहीं होगी। भारत की वर्तमान जनसंख्या 132.42 करोड़ (2016 के अनुसार) है और यह दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है।

- हमारी जनसंख्या हमारे सामाजिक-आर्थिक ढांचे और विविध सांस्कृतिक परिदृश्य में योगदान करती है।

- संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित ‘विश्व जनसंख्या अनुमान 2019’ के अनुसार, भारत 2027 तक दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनने की संभावना है।

- विभिन्न अनुमानों के अनुसार, 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में 2 बिलियन लोग और जुड़ने की संभावना है।

जनसंख्या का आकार और वितरण

- भारत की वर्तमान जनसंख्या वैश्विक जनसंख्या का 17% है।

- हाल ही में जारी एक संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2050 तक 273 मिलियन लोगों की वृद्धि करेगा।

- 2019 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अनुमानित जनसंख्या 1.37 बिलियन है, जबकि चीन की 1.43 बिलियन है। 2027 तक, भारत की जनसंख्या चीन से अधिक होने की संभावना है, जिससे भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा।

- 2011 की जनगणना के अनुसार, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ है, जो 2001 की जनगणना के 16.62 करोड़ से बढ़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 199,812,341 है, जिसमें पुरुष 104,480,510 और महिलाएं 95,331,831 हैं।

- दूसरी ओर, सिक्किम और लक्षद्वीप जैसे राज्यों की जनसंख्या सबसे कम है, जहां सिक्किम में 0.5 मिलियन और लक्षद्वीप में केवल 60,000 लोग हैं।

- यह जनसंख्या का असमान वितरण देश की विभिन्न जनसंख्या घनत्व के कारण है।

जनसंख्या घनत्व क्या है?

जनसंख्या घनत्व उस क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्र कुल व्यक्तियों की संख्या को संदर्भित करता है। यह मुख्यतः भूगोलिक स्थान और भूवैज्ञानिक कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए, असम, हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी इलाकों जैसे राज्यों में जनसंख्या घनत्व कम है। वहीं, उत्तरी मैदान और केरल, पश्चिम बंगाल, और महाराष्ट्र जैसे तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल

भारत के रजिस्ट्रार जनरल

भारत के रजिस्ट्रार जनरल की स्थापना 1961 में भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। यह भारत के जनसंख्या सर्वेक्षणों, जिसमें भारत की जनगणना और भाषाई सर्वेक्षण शामिल हैं, के परिणामों को व्यवस्थित, संचालित और विश्लेषित करता है। रजिस्ट्रार का पद आमतौर पर एक नागरिक सेवक द्वारा धारण किया जाता है जो संयुक्त सचिव के रैंक का होता है।

जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक

- भूगोल संबंधी कारक

- आर्थिक कारक

- सामाजिक और सांस्कृतिक कारक

- जनसांख्यिकी कारक

- राजनीतिक कारक

भूगोल संबंधी कारक

- पानी की उपलब्धता: वे उन क्षेत्रों में निवास करते हैं जहाँ ताजा पानी आसानी से उपलब्ध होता है, जिसका उपयोग पीने, स्नान करने और खाना बनाने के लिए, मवेशियों, फसलों, उद्योगों और नौवहन के लिए किया जाता है। ये नदी घाटियाँ घनी जनसंख्या वाली होती हैं। नील, अमेज़न, और गंगा नदी प्रणालियाँ अपने किनारों पर समृद्ध सभ्यताओं का समर्थन करती हैं।

- भूमि के रूप: लोग समतल मैदानों और हल्की ढलानों पर रहना पसंद करते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र फसलों के उत्पादन और सड़कों और उद्योगों के निर्माण के लिए अनुकूल होते हैं, जैसे कि गंगा के मैदान। जबकि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र परिवहन, कृषि और औद्योगिक विकास की कमी के कारण कम जनसंख्या वाले होते हैं, जैसे कि हिमालयी क्षेत्र।

- जलवायु: अत्यधिक वर्षा या कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों की जनसंख्या कम होती है, जैसे कि भूमध्यसागरीय क्षेत्र। अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र, जहाँ मौसमी परिवर्तन बहुत अधिक नहीं होते, अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं।

- मिट्टी: उपजाऊ मिट्टी कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए, जिन क्षेत्रों में उपजाऊ बलुई मिट्टी होती है, वहाँ घनी जनसंख्या होती है। जैसे कि भारत के उत्तरी मैदान। अवसादी क्षेत्र, डेल्टास और भारत के तटीय क्षेत्र उच्च जनसंख्या घनत्व का समर्थन करते हैं। दूसरी ओर, पर्वतीय क्षेत्र, जहाँ मिट्टी का क्षरण एक समस्या है, जैसे कि उत्तराखंड का तराई क्षेत्र, या राजस्थान के रेगिस्तान की बालू मिट्टी, घनी जनसंख्या का समर्थन नहीं कर सकते।

- स्थान की स्थिति: प्रमुख नगरों और शहरों के निकटता - जनसंख्या की एकाग्रता को बढ़ावा देती है। सामान्यतः, शहर की सीमाओं के भीतर रहना जीवन की लागत को बढ़ा देता है। शहर के परिधि या निकटवर्ती नगर सस्ते आवास की सुविधाएँ प्रदान करते हैं। सस्ता और भरोसेमंद परिवहन यात्रा के लिए सुविधाजनक साधन प्रदान करता है।

- प्राकृतिक आपदाएँ: प्राकृतिक आपदाएँ जनसंख्या की एकाग्रता को हतोत्साहित करती हैं। बार-बार आने वाले तूफान, भूकंप, बाढ़, और जंगली आग बस्तियों के निर्माण को हतोत्साहित करते हैं क्योंकि लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण बस्तियों के विनाश के कई उदाहरण हैं।

सामाजिक-आर्थिक कारक

- खनिज : खनिज जमा वाले क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं और इस प्रकार रोजगार उत्पन्न करते हैं। कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिक इन क्षेत्रों की ओर जाते हैं और इन्हें घनी जनसंख्या वाले बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अफ़्रीका में कातांगा ज़ाम्बिया का कॉपर बेल्ट। झारखंड के चोटा नागपुर पठार और ओडिशा के आस-पास के क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या घनत्व का मुख्य कारण खनिजों की उपलब्धता है।

- शहरीकरण : शहर बेहतर रोजगार के अवसर, शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाएँ, बेहतर परिवहन और संचार के साधन और अच्छे नागरिक सेवाएँ प्रदान करते हैं, जो अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते हैं।

- परिवहन : जनसंख्या की वृद्धि परिवहन सुविधाओं के विकास के साथ सीधे अनुपात में होती है। भारत का उत्तरी मैदान परिवहन मार्गों का घना नेटवर्क है और यह एक घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय पठार में परिवहन मार्गों का मध्यम नेटवर्क है और यह एक मध्यम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। हिमालयी क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं की गंभीर कमी है और यह कम जनसंख्या वाला है।

- औद्योगिकीकरण : औद्योगिक बेल्ट रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, जापान का कोबे-ओसाका क्षेत्र।

- आर्थिक गतिविधि : यह रोजगार के अवसरों का संकेतक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने जीवनयापन के लिए मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं। यदि भूमि ग्रामीण जनसंख्या का समर्थन नहीं करती है, या शहरी क्षेत्रों में अधिक अवसर उपलब्ध हैं, तो वे शहरों की ओर पलायन करने का निर्णय ले सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का संघटन शहरों द्वारा प्रदान की गई विविध आर्थिक गतिविधियों और जीविका के विकल्पों का परिणाम है।

- समाज संगठन : नए क्षेत्रों में समुदायों का संगठन लोगों की गतिशीलता को प्रोत्साहित करता है और नए भूमि में बसने का अवसर प्रदान करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके लिए एक समुदाय बनाना आवश्यक होता है, जिससे वह एक परिचित वातावरण का निर्माण कर सके, जहाँ वह निवास करता है।

- धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करना।

जनसंख्या संबंधी कारक

- आव्रजन: जनसंख्या वितरण पर गहरा प्रभाव डालता है। उत्पत्ति स्थान पर मौजूद धक्का कारक, या नकारात्मक परिस्थितियाँ, लोगों को उनके मूल स्थानों से नए क्षेत्रों में जाने के लिए प्रेरित करती हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर अवसर भी आव्रजन को प्रोत्साहित करते हैं। लोग भूमि की कमी, वर्तमान निवास स्थान पर काम की कमी, असंतोषजनक वेतन या पगार, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ और शिक्षा आदि के कारण स्थानांतरित होना चुन सकते हैं।

- प्राकृतिक वृद्धि: किसी क्षेत्र में प्रजनन और मृत्यु दर का शुद्ध परिणाम है। यदि किसी क्षेत्र में प्रजनन स्तर उच्च है, तो उस स्थान की जनसंख्या बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी स्थितियों में, मृत्यु दर स्थिरता लाती है क्योंकि मृत्यु होती है। महामारी और रोग हमेशा मृत्यु दर के स्तर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते रहे हैं।

राजनीतिक कारक

- युद्ध और राजनीतिक संघर्ष मानव जीवन पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। मृत्युदर उच्च होती है, और लोग सुरक्षा की तलाश में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होते हैं। मृत्युदर चरम पर पहुँच जाती है और बाह्य प्रवास प्रमुख हो जाता है। सुरक्षित स्थानों पर प्रवासियों की आमद के कारण जनसंख्या वृद्धि होती है।

- राजनीतिक अशांति और भेदभाव जनसंख्या वृद्धि के लिए हानिकारक होते हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों या अलग-अलग धार्मिक विश्वासों वाले लोगों के बीच संघर्ष अक्सर प्रभावित क्षेत्र में जनसंख्या में कमी का कारण बनते हैं।

- प्रवासन को प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ अक्सर गंतव्य क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि का कारण बनती हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम आंदोलनों का संचालन उन स्थानों पर होता है जहाँ सीमा पार प्रवासन के नियम लचीले होते हैं। प्रवासन जनसंख्या के पुनर्वितरण में मदद करता है।

सारांश में - कोई एकल कारक जनसंख्या के सघन या विरल होने, या उनके वितरण और वृद्धि के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। ऊपर वर्णित अधिकांश कारक आपस में जुड़े होते हैं और अक्सर सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। प्रौद्योगिकी में प्रगति ने मनुष्यों को उन स्थानों पर बसने में मदद की है जहाँ कुछ दशकों पहले यह संभव नहीं था। विश्व जनसंख्या में भारी वृद्धि ने कई लोगों को अयोग्य क्षेत्रों में बसने के लिए मजबूर किया है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। पहले, शारीरिक कारक जनसंख्या वितरण को निर्धारित करते थे; हालाँकि, औद्योगिक क्रांति और इसके साथ आने वाली शहरीकरण ने परिवहन और संचार नेटवर्क को बढ़ाया। ये विकास जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में वर्तमान जनसंख्या घनत्व मानचित्र अतीत का एक संचयी परिणाम है।

माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत

- माल्थस ने तर्क किया कि दुनिया की जनसंख्या उपलब्ध खाद्य आपूर्ति की तुलना में तेजी से बढ़ रही है।

- उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति गणितीय प्रगति (1, 2, 3, 4, आदि) में बढ़ती है, जबकि जनसंख्या ज्यामितीय प्रगति (1, 2, 4, 8, आदि) में फैलती है।

- उनके अनुसार, जनसंख्या हर पच्चीस वर्षों में दोगुनी हो सकती है।

- खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या के बीच का अंतर समय के साथ बढ़ता रहेगा।

- हालांकि खाद्य आपूर्ति बढ़ेगी, यह बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होगी।

- इसके अलावा, अकाल और अन्य प्राकृतिक आपदाएं व्यापक दुखों का कारण बनती हैं और मृत्यु दर को बढ़ाती हैं, जो जनसंख्या के खिलाफ प्रकृति का नियंत्रण है।

- दुर्भाग्यवश, मानवता के पास अपनी जनसंख्या वृद्धि को स्वेच्छा से कम करने की सीमित क्षमता है (जैसे विवाह को स्थगित करना या यौन संयम का अभ्यास करना)।

- माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि के लिए 'सकारात्मक चेक' को अकाल और बीमारियों के रूप में माना।

- प्रकृति के पास जनसंख्या को बढ़ती खाद्य आपूर्ति के स्तर पर लाने के अपने तरीके हैं।

- सकारात्मक चेक में अकाल, भूकंप, बाढ़, महामारी, युद्ध, आदि शामिल हैं। जब मनुष्य अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में विफल रहते हैं, तो प्रकृति अपनी भूमिका निभाती है।

मार्क्स की माल्थस के सिद्धांत पर प्रतिक्रिया

- कार्ल मार्क्स ने एक कदम आगे बढ़ते हुए तर्क किया कि भुखमरी धन का असमान वितरण और पूंजीपतियों द्वारा इसका संग्रहण का परिणाम है।

- इसका जनसंख्या से कोई संबंध नहीं है।

- जनसंख्या आर्थिक और सामाजिक संगठन पर निर्भर करती है।

- माल्थस द्वारा व्यक्त की गई जनसंख्या अधिकता और संसाधनों की सीमाओं की समस्याएं पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के अंतर्निहित और अनिवार्य पहलू हैं।

- वे जनसंख्या को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक कानूनों में विश्वास नहीं करते।

- उनके अनुसार, पूंजीवाद ने सस्ते श्रम के विशाल पूल को बनाने के लिए जनसंख्या वृद्धि का निर्माण किया।

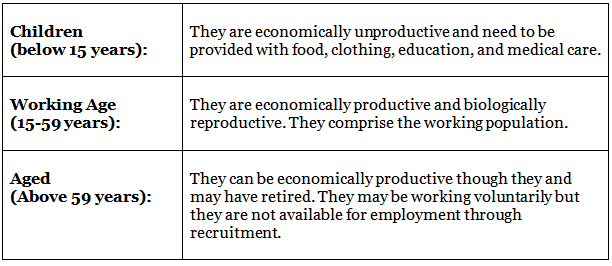

जनसंख्या की संरचना: आयु संरचना

लिंग संरचना

- लिंग अनुपात उस क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को संदर्भित करता है, जिसे किसी विशेष समय अवधि में मापा जाता है।

- बाल लिंग अनुपात 0-6 वर्ष (बाल) की आयु समूह में किसी विशेष समय अवधि में लिंग अनुपात है।

ट्रांसजेंडर संरचना

- जनगणना 2011 के दौरान, पहली बार तीन कोड दिए गए थे, अर्थात् पुरुष-1, महिला-2, और अन्य-3। यदि उत्तरदाता '1' या '2' में से कोई भी रिकॉर्ड करना नहीं चाहता था, तो गणना करने वाले को निर्देश दिया गया कि वह लिंग को 'अन्य' के रूप में रिकॉर्ड करे और कोड '3' दे।

- जनगणना 2011 के अनुसार 'अन्य' की जनसंख्या 4,87,803 है।

दिव्यांग संरचना

- 2011 की जनगणना में देश में 8 लाख परिवार ऐसे पाए गए जिनमें दिव्यांग व्यक्ति थे, जो कुल परिवारों का 8.3 प्रतिशत बनाते हैं।

- दिव्यांग व्यक्तियों वाले कुल परिवारों में पिछले जनगणना की तुलना में 5 लाख का वृद्धि दर्शाती है।

शिक्षा संरचना

- शिक्षा के लिए साक्षरता एक आवश्यक शर्त है और यह सशक्तिकरण का एक उपकरण है।

- स्वतंत्रता के बाद, साक्षरता स्तर में काफी सुधार हुआ है और अब हमारी लगभग दो-तिहाई जनसंख्या साक्षर है।

कार्यशील जनसंख्या संरचना

- भारत की जनसंख्या को उनके आर्थिक स्थिति के अनुसार तीन समूहों में विभाजित किया गया है, अर्थात्; मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, और गैर-श्रमिक।

- मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है।

- सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है।

- कार्य भागीदारी दर को कुल श्रमिकों (मुख्य और सीमांत) की संख्या को कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा 2011-12 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, कुल कार्यबल का अनुमान 41 करोड़ है, जिसमें से 33.69 करोड़ ग्रामीण श्रमिक और 13.72 करोड़ शहरी श्रमिक थे।

- यह एक आर्थिक स्थिति को दर्शाता है जिसमें निर्भर जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात है, जो संभावित रूप से बेरोजगार या अंडरइम्प्लॉयड लोगों की बड़ी संख्या की उपस्थिति को इंगित करता है।

किशोर

- वर्तमान में, किशोरों का हिस्सा, यानी 10-19 वर्ष की आयु समूह तक, लगभग 21 प्रतिशत है (2011)। हालांकि किशोर जनसंख्या को युवा जनसंख्या के रूप में देखा जाता है जिसमें उच्च संभावनाएँ होती हैं, लेकिन साथ ही वे सही दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन के बिना काफी संवेदनशील भी होते हैं।

जनसंख्या पिरामिड (आयु-लिंग पिरामिड)

- किसी जनसंख्या की आयु-लिंग संरचना विभिन्न आयु समूहों में महिलाओं और पुरुषों की संख्या को संदर्भित करती है। जनसंख्या पिरामिड का उपयोग जनसंख्या की आयु-लिंग संरचना को दिखाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड का आकार जनसंख्या की विशेषताओं को दर्शाता है। पुरुष और महिला जनसंख्या को 5 वर्ष के आयु समूहों में तोड़ा गया है, जो ऊर्ध्वाधर अक्ष पर क्षैतिज बार के रूप में दर्शाए गए हैं, जिसमें सबसे छोटे आयु समूह नीचे और सबसे बड़े आयु समूह ऊपर होते हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार समय के साथ प्रजनन, मृत्यु दर और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन प्रवृत्तियों के आधार पर धीरे-धीरे विकसित होता है।

विस्तारित जनसंख्या

- इस प्रकार के आयु-लिंग पिरामिड का आकार त्रिकोणीय होता है जिसमें आधार चौड़ा होता है और यह विकासशील देशों का विशेषता है। इन देशों में उच्च जन्म दर के कारण निचले आयु समूहों में बड़ी जनसंख्या होती है।

स्थिर जनसंख्या

- यहाँ, आयु-लिंग पिरामिड घंटी के आकार का होता है और ऊपर की ओर संकुचित होता है। यह दर्शाता है कि जन्म और मृत्यु दर लगभग समान हैं, जिससे जनसंख्या लगभग स्थिर रहती है।

घटती जनसंख्या

- इस पिरामिड का आधार संकरा होता है और शीर्ष संकुचित होता है, जो निम्न जन्म और मृत्यु दर को दर्शाता है। विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि आमतौर पर शून्य या नकारात्मक होती है।

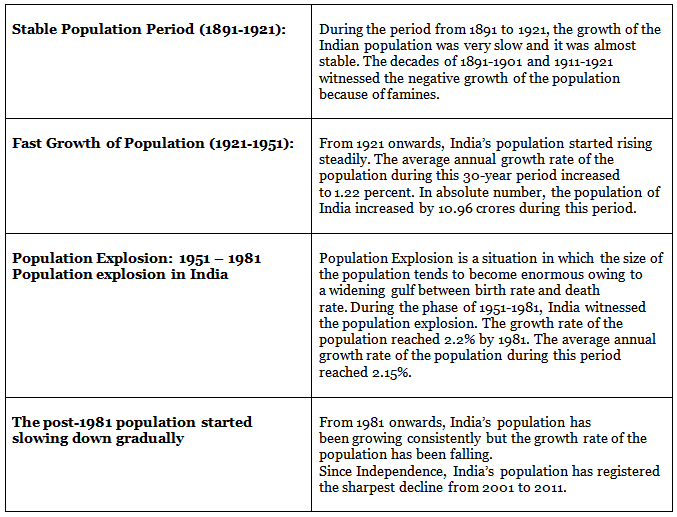

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत की दशकीय वृद्धि में 2001-11 के दौरान सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है। यह स्वतंत्रता के बाद की अवधि है। यह 1981-1991 के लिए 87% से घटकर 1991-2001 के लिए 21.54% हो गई, जो 2.33 प्रतिशत अंक की कमी है। 2001-2011 के लिए, यह दशकीय वृद्धि 17.64% हो गई, जो 3.90 प्रतिशत अंक की और कमी है। इसी तरह, 2001-2011 के लिए औसत विकास दर 1.64% प्रति वर्ष से घटकर 1991-2001 के दौरान 1.97% प्रति वर्ष हो गई। 1981-1991 के दौरान औसत वार्षिक विकास दर 2.16 थी।

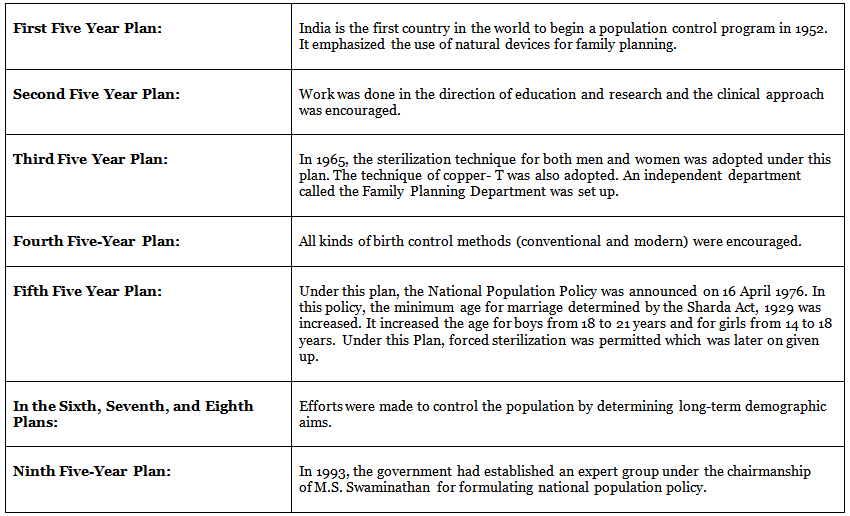

भारत में जनसंख्या नीति स्वतंत्रता के बाद (1950 के बाद) समय-समय पर निम्नलिखित चरणों से गुजरी है:

20वीं सदी के मध्य से:

- स्वतंत्रता के बाद, भारतीय निर्णय निर्माताओं ने जनसंख्या नियंत्रण के महत्व और आवश्यकता को 1951-52 में पहचाना, हालांकि स्वतंत्रता से पहले, 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक उप-समिति का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिक राधा कमल मुखर्जी ने किया था, ताकि जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय सुझाए जा सकें।

- 1956 में, एक केंद्रीय परिवार नियोजन बोर्ड (CFPB) का गठन किया गया, जिसने स्थिरीकरण पर जोर दिया।

- 1960 के दशक तक, जनसंख्या की तेज वृद्धि को रोकने के लिए एक कठोर नीति अपनाई नहीं गई। 1951-52 में बनाई गई नीति अस्थायी, लचीली और परीक्षण और त्रुटि के आधार पर थी।

- पांचवें योजना तक, परिवार नियोजन कार्यक्रम मुख्य रूप से जन्म नियंत्रण से संबंधित था, लेकिन इस योजना में 'मातृ और शिशु स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं' भी परिवार नियोजन कार्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा बन गईं।

- सभी पांच साल की योजनाओं (पहली से लेकर दसवीं) और नीतियों के बावजूद, भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और 'जनसंख्या विस्फोट' का आकार ले रही है।

- 1961-71 में, जनसंख्या वृद्धि दर 25 प्रतिशत थी, जो स्वतंत्रता के बाद किसी भी दशक में सबसे अधिक थी। वर्तमान में (2001-2011), जनसंख्या वृद्धि दर 1.50 प्रतिशत तक घट गई है।

- अप्रैल 1976 में, पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई, जिसमें विवाह की कानूनी आयु बढ़ाने, मौद्रिक प्रोत्साहन देने, महिला साक्षरता में सुधार पर विशेष ध्यान देने जैसे कार्यक्रमों का सुझाव दिया गया।

- जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया।

- यह बल दिया गया कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर जारी रहेगा, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृत्व और बाल देखभाल, और महिलाओं के अधिकारों और पोषण को शामिल करने वाले एक व्यापक नीति पैकेज का एक अभिन्न हिस्सा होगा।

- इस संशोधित रणनीति का विशेष ध्यान लोगों के दरवाजे पर परिवार नियोजन की सेवाएं उपलब्ध कराने पर था।

- इस उद्देश्य के साथ, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति दस्तावेज़ 2000 में, महिलाओं के लिए विवाह की आयु को 18 से 20 वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया।

- परिवार कल्याण और जनसंख्या नियंत्रण के हिस्से के रूप में, सरकार ने 2003 में PNDT अधिनियम को संशोधित किया, जो 1994 में लागू हुआ था। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य महिला (भ्रूण) हत्या को रोकना है।

भारत सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए योजनाएं

जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारक

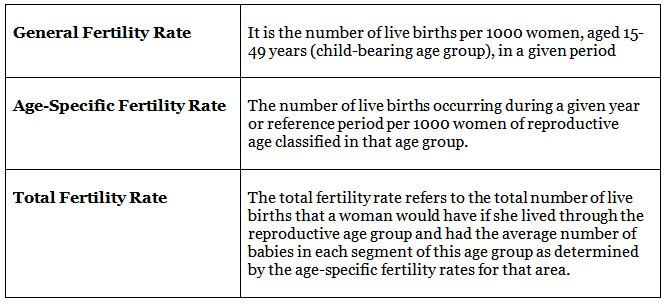

प्रजनन

महिला द्वारा अनुभव किए गए वास्तविक जन्मों की संख्या को उस महिला की प्रजनन क्षमता के रूप में व्यापक रूप से परिभाषित किया जाता है। जनसंख्या की प्रजनन क्षमता के सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले माप नीचे दिए गए हैं:

उच्च प्रजनन के निर्धारक

- धार्मिक विचारधाराएँ

- जल्दी विवाह और जल्दी संतानोत्पत्ति

- भारतीय संस्कृति में पुत्रों के प्रति प्राथमिकता

- प्रजनन से संबंधित आत्म-निर्धारण का अधिकार का अभाव

- भारतीय समाज में बच्चों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य

- गर्भाधारण नियंत्रण के तरीकों को अपनाने की कमी

उच्च प्रजनन के परिणाम

- महिलाएँ अपने उत्पादक जीवन के सबसे अच्छे वर्षों में संतानोत्पत्ति और पालन-पोषण के लिए बंधी रहती हैं। इसलिए, उन्हें आत्म-व्यक्तित्व और आत्म-विकास के अन्य मार्गों का अन्वेषण करने का अवसर नहीं मिलता।

- एक बड़े परिवार के लिए जीवनयापन का बोझ परिवार के कमाने वाले पर भारी पड़ता है। जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को बनाए रखने की लगातार संघर्ष थकाऊ होती है। समस्याओं से बचने के लिए, वह शराब पीने की ओर बढ़ सकता है।

- बच्चे, अक्सर अनचाहे, अप्रेमित और उपेक्षित, अपने जीवन को सहनीय बनाने के लिए खुद पर निर्भर होते हैं। बड़े परिवारों में बच्चे अक्सर बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं ताकि परिवार के सीमित वित्तीय संसाधनों को पूरा किया जा सके।

- इन परिस्थितियों में, लड़की का बच्चा सबसे अधिक प्रभावित होता है। उसे अक्सर स्कूल नहीं भेजा जाता है या उसे जल्दी ही स्कूल से हटा लिया जाता है ताकि वह अपनी माँ की घरेलू कार्यों में मदद कर सके और जब माँ काम पर होती है, तो छोटे भाई-बहनों की देखभाल कर सके।

कुल प्रजनन दर में हालिया प्रवृत्ति

- भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) घट रही है। यह अब प्रति महिला 2.2 है, जो प्रतिस्थापन दर 2.1 के निकट है, जो भारतीय रजिस्ट्रार जनरल (RGI) द्वारा 2017 के लिए संकलित नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) के अनुसार है।

प्रजनन दर में कमी के कारण

- उच्च शिक्षा, बढ़ती गतिशीलता, विलंबित विवाह, आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाएं और समग्र समृद्धि सभी TFR के घटने में योगदान दे रहे हैं।

- शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यह 2 से नीचे जा रहा है, जहाँ लड़कियाँ स्कूलिंग पूरी करती हैं और जैसे-जैसे वे कॉलेज पास करती हैं, यह और भी कम हो जाता है।

- बिहार, जिसकी प्रजनन दर 3.2 है, में 26.8% की सबसे अधिक निरक्षर महिला प्रतिशत थी, जबकि केरल में, जहाँ महिलाओं की साक्षरता दर 99.3% है, प्रजनन दर सबसे कम है।

- जैसे-जैसे अधिक शहर विकसित होते हैं, लोग नौकरी के लिए स्थानांतरित होते हैं और रोजगार की अवधि छोटी होती है, TFR और घट सकता है।

- शहरी क्षेत्रों में कामकाजी लोग बेहतर वेतन चाहते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें बच्चों की संख्या कम करनी होगी ताकि वे अपने कार्यस्थल पर अधिक समय बिता सकें।

क्या किया जाना चाहिए?

- भारतीय कार्यबल को कुशल और प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के मानकों में सुधार की आवश्यकता है।

- कौशल विकास के लिए निजी क्षेत्र की पहलों को बढ़ाना, समर्थन देना और समन्वय करना चाहिए, उचित सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से; निजी क्षेत्र से महत्वपूर्ण परिचालन और वित्तीय भागीदारी के लिए प्रयास करना चाहिए।

- समाज के वंचित वर्गों और देश के पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि गरीबी से बाहर निकलने में सहारा मिल सके।

- मानव पूंजी का निर्माण तेज करने के लिए नई तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें विशाल ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम और वर्चुअल कक्षाएं शामिल हैं।

- नीतिगत निर्माताओं को मानव पूंजी को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों को दोबारा मजबूत करने के लिए अधिक प्रोत्साहन होना चाहिए ताकि यह आर्थिक विकास और नौकरी सृजन में योगदान कर सके।

2. मृत्यु दर

यदि लोगों की मृत्यु दर जन्म दर से अधिक है, तो जनसंख्या में कमी आएगी और इसके विपरीत, यदि मृत्यु दर जन्म दर से कम है, तो जनसंख्या बढ़ेगी। मृत्यु के कई उपायों में, तीन मूल उपायों का वर्णन करना पर्याप्त है: कच्ची मृत्यु दर, जन्म पर जीवन की अपेक्षा, और शिशु मृत्यु दर।

कच्ची मृत्यु दर

- यह एक निर्दिष्ट कैलेंडर वर्ष में कुल पंजीकृत मृतकों की संख्या को उस वर्ष की कुल मध्य-वर्ष जनसंख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे 1000 से गुणा किया जाता है।

जन्म पर जीवन की अपेक्षा

- यह नवजात शिशुओं के एक समूह (अर्थात, जो एक ही वर्ष में जन्मे हैं) की औसत जीवनकाल की संख्या है, यदि उन्हें उस वर्ष के लिए प्रचलित आयु-विशिष्ट मृत्यु दर के अनुसार हर वर्ष मृत्यु के जोखिम का सामना करना पड़े।

- 1950 में जन्मे एक भारतीय को 37 वर्षों तक जीने की उम्मीद थी, जबकि आज भारत में जन्म पर जीवन की अपेक्षा लगभग दोगुनी होकर 68 वर्ष हो गई है। 2050 तक, यह 76 वर्ष तक बढ़ने का अनुमान है। परिणामस्वरूप, भारत की जनसंख्या आज के 1.3 अरब से बढ़कर 2050 तक लगभग 1.7 अरब होने का अनुमान है, जिसमें वृद्ध जनसंख्या लगभग 340 मिलियन होगी।

शिशु मृत्यु दर (IMR)

- जनसांख्यिकी में शिशुओं को उन बच्चों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जीवन के पहले वर्ष में हैं और जिन्होंने अभी तक एक वर्ष की आयु नहीं प्राप्त की है।

- यह 1000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या है।

IMR में हाल की प्रवृत्तियाँ

- हाल की प्रवृत्तियों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन यह विवरण उपलब्ध नहीं है।

- 2019 में जारी किए गए नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 11 वर्षों में अपने शिशु मृत्यु दर (IMR) को 42% कम किया है - 2006 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों में 57 से 2017 में 33 तक। कमी के बावजूद, 2017 में भारत की IMR वैश्विक औसत 4 से अधिक रही, जो पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल के बराबर है और पाकिस्तान और म्यांमार को छोड़कर अधिकांश दक्षिण एशियाई पड़ोसियों से अधिक है। 2017 में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में IMR 37 और शहरी क्षेत्रों में 23 थी, जो स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में अंतर को दर्शाता है। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर का सबसे अधिक बोझ है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों (SDG) और लक्ष्यों का निर्धारण किया है। भारत के लिए लक्ष्य 2030 तक 25/1000 जीवित जन्मों की 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर प्राप्त करना है।

मातृ मृत्यु दर

- मातृ मृत्यु वह मृत्यु है जो किसी महिला की गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था के समाप्ति के 42 दिनों के भीतर होती है, चाहे गर्भावस्था की अवधि और स्थान कुछ भी हो, किसी भी कारण से जो गर्भावस्था या इसके प्रबंधन से संबंधित या बढ़ी हुई हो, लेकिन आकस्मिक या सहायक कारणों से नहीं। नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) 2011-13 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों में 167 है।

3. प्रवासन

- अर्थ: सामान्य भाषा में, 'प्रवासन' शब्द का अर्थ है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण। “प्रवासन एक भौगोलिक गतिशीलता या स्थानिक गतिशीलता का एक रूप है, जो आमतौर पर एक भौगोलिक इकाई से दूसरी इकाई में निवास बदलने का संदर्भ देता है, जो कि किसी मूल स्थान या प्रस्थान स्थान से गंतव्य स्थान या आगमन स्थान तक, एक महत्वपूर्ण समय के लिए होता है।”

- प्रवासन, सामाजिक संदर्भ में, एक व्यक्ति या समूह का एक समाज से दूसरे समाज में भौतिक संक्रमण है। यह संक्रमण आमतौर पर एक सामाजिक सेटिंग को छोड़कर दूसरे और अलग सेटिंग में प्रवेश करने का समावेश करता है।

- लोग एक देश के भीतर विभिन्न राज्यों के बीच या एक ही राज्य के विभिन्न जिलों के बीच स्थानांतरित हो सकते हैं या वे विभिन्न देशों के बीच भी जा सकते हैं।

- इसलिए, आंतरिक और बाहरी प्रवासन के लिए विभिन्न शर्तें उपयोग की जाती हैं। आंतरिक प्रवासन का तात्पर्य एक देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले प्रवासन से है। बाहरी प्रवासन या अंतरराष्ट्रीय प्रवासन का तात्पर्य एक देश से दूसरे देश में होने वाले प्रवासन से है।

- जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो स्थान जो वे छोड़ते हैं उसे स्थानिक उत्पत्ति कहा जाता है और जहां वे जाते हैं उसे गंतव्य स्थान कहा जाता है। उत्पत्ति स्थान की जनसंख्या में कमी आती है जबकि गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ती है।

- आव्रजन: नए स्थान में जाने वाले प्रवासियों को आव्रजन कहा जाता है।

- प्रवासन: एक स्थान से बाहर जाने वाले प्रवासियों को प्रवासन कहा जाता है। ये शर्तें केवल अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के संबंध में उपयोग की जाती हैं।

- उदाहरण के लिए, भारत छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा में बसने वाले प्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा के लिए आव्रजन हैं और भारत से प्रवासन करते हैं।

- इन प्रवासन और आउटमाइग्रेशन केवल आंतरिक प्रवासन के संदर्भ में उपयोग किए जाते हैं। ‘इन प्रवासन’ का मतलब है किसी विशेष क्षेत्र या गंतव्य क्षेत्र में प्रवासन। ‘आउटमाइग्रेशन’ का मतलब है किसी विशेष क्षेत्र या उत्पत्ति क्षेत्र से बाहर जाना, जहां प्रवासी ने प्रस्थान किया। उदाहरण के लिए, जो प्रवासी बिहार या उत्तर प्रदेश से पंजाब आते हैं, उन्हें पंजाब के लिए आव्रजन और बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए आउटमाइग्रेंट माना जाता है।

- समय के आधार पर प्रवासन की एक श्रेणीबद्धता दी गई है, जिसमें प्रवासन को दीर्घकालिक प्रवासन और संक्षिप्त/मौसमी प्रवासन में वर्गीकृत किया गया है। जब कोई स्थानांतरण लंबे समय के लिए किया जाता है, तो इसे दीर्घकालिक प्रवासन कहा जाता है। हालांकि, जब जनसंख्या का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थायी स्थानांतरण होता है, तो इसे स्थायी प्रवासन कहा जाता है। लेकिन जब लोग कुछ या कई महीनों के लिए अस्थायी काम और निवास के स्थान पर जाते हैं, तो इसे आवधिक या मौसमी प्रवासन कहा जाता है।

- इन दो महत्वपूर्ण प्रकारों के अलावा, प्रवासन स्वैच्छिक या अनैच्छिक या मजबूर ब्रेन ड्रेन (युवाओं के कुशल व्यक्तियों का प्रवासन) और शरणार्थियों और विस्थापित व्यक्तियों का प्रवासन हो सकता है।

प्रवासन के अध्ययन की आवश्यकता क्या है?

- आव्रजन जनसंख्या परिवर्तन का तीसरा घटक है, जबकि अन्य दो घटक मृत्यु और प्रजनन हैं।

- हालांकि, यह अन्य दो की तरह एक जैविक कारक नहीं है, जो जैविक ढांचे में कार्य करते हैं, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है।

- आव्रजन उन व्यक्तियों की इच्छाओं से प्रभावित होता है जो इसमें शामिल होते हैं। आमतौर पर, प्रत्येक आव्रजन आंदोलन जानबूझकर किया जाता है, हालांकि कुछ अपवादों में यह सत्य नहीं हो सकता।

- इस प्रकार, आव्रजन मानव जीवों की आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकी बलों की प्रतिक्रिया है।

- आव्रजन का अध्ययन जनसंख्या अध्ययनों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह प्रजनन और मृत्यु के साथ, जनसंख्या की वृद्धि के आकार और दर के साथ-साथ इसके संरचना और विशेषताओं को निर्धारित करता है।

- आव्रजन किसी भी देश की जनसंख्या के वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और किसी भी क्षेत्र में श्रम बल की वृद्धि को निर्धारित करता है।

- भारत ने मध्य और पश्चिम एशिया से और दक्षिण पूर्व एशिया से आने वाले प्रवासियों की लहरों को देखा है।

- इसी तरह, भारत से बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश में स्थानों की ओर प्रवास कर रहे हैं, विशेष रूप से मध्य-पूर्व, पश्चिमी यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में।

- इस प्रकार, आव्रजन समाज में सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण लक्षण है।

आव्रजन की घटना को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है?

- एक देश में आव्रजन पर जानकारी के तीन महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये हैं: राष्ट्रीय जनगणना, जनसंख्या रजिस्टर और नमूना सर्वेक्षण।

- भारत में आंतरिक आव्रजन पर आंकड़ों के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत राष्ट्रीय जनगणना और नमूना सर्वेक्षण हैं।

- भारत की जनगणना में आव्रजन को दो आधारों पर गिना जाता है:

- जन्म स्थान, यदि जन्म स्थान गिनती के स्थान से भिन्न है (जिसे जीवनकाल प्रवासी कहा जाता है);

- निवास स्थान, यदि अंतिम निवास स्थान गिनती के स्थान से भिन्न है।

जनगणना में आव्रजन प्रवृत्तियों का अवलोकन

- इस अनुभाग में आंतरिक प्रवासन (देश के भीतर) और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन (देश से बाहर और अन्य देशों से देश में) से संबंधित कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं।

- आंतरिक प्रवासन की चार धाराएँ हैं:

- ग्रामीण से ग्रामीण (R-R);

- ग्रामीण से शहरी (R-U);

- शहरी से शहरी (U-U);

- शहरी से ग्रामीण (U-R);

- आंतरिक प्रवासन के अंतर्गत चार धाराएँ पहचानी गई हैं:

- भारत में, 2001 में, 315 मिलियन प्रवासियों में से, जो अंतिम निवास के आधार पर गिने गए थे, 98 मिलियन ने पिछले दस वर्षों में अपने निवास स्थान को बदला। इनमें से 81 मिलियन अंतर-राज्यीय प्रवासी थे। इस धारा में ग्रामीण से ग्रामीण प्रवासन में महिला प्रवासियों की संख्या अधिक थी। जबकि आर्थिक कारणों से पुरुष ग्रामीण से शहरी प्रवासन में प्रमुखता रखते हैं।

- राज्यों का सामाजिक-आर्थिक विकास काफी उच्च स्तर पर है, जो लोगों को आकर्षित करता है। एक और कारण यह है कि बेहतर शिक्षा स्तर और जागरूकता के कारण, इन क्षेत्रों के स्थानीय निवासी बेहतर आर्थिक अवसरों की ओर आकर्षित होते हैं। यह जो शून्य उत्पन्न होता है, उसे बाहर के लोगों द्वारा भरा जाता है। ये विकसित क्षेत्र विशेष रूप से कम-skilled नौकरियों के लिए मानव संसाधन की कमी का सामना करते हैं, जो प्रवासन की ओर ले जाता है।

अंतरराष्ट्रीय प्रवासन स्टॉक रिपोर्ट (जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की जनसंख्या प्रभाग द्वारा जारी की गई) के अनुसार, भारत 17.5 मिलियन अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है, जो दुनिया की कुल प्रवासी जनसंख्या का 6.4% है।

आव्रजन के लिए जिम्मेदार कारक

आव्रजन एक वैश्विक घटना है, जो केवल आर्थिक कारकों के कारण नहीं होती, बल्कि कई अन्य कारक जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, स्वास्थ्य, और शिक्षा भी इसमें शामिल होते हैं, जिन्हें आव्रजन के पुश और पुल कारकों के व्यापक वर्गीकरण के तहत रखा जाता है:

- पुश कारक वे होते हैं जो उत्पत्ति क्षेत्र से जुड़े होते हैं। खराब आर्थिक गतिविधि और नौकरी के अवसरों की कमी आव्रजन के लिए मजबूत पुश कारक हैं। अन्य मजबूत पुश कारकों में नस्ल और भेदभावकारी संस्कृतियाँ, राजनीतिक असहिष्णुता, और उन लोगों का उत्पीड़न शामिल है जो स्थिति को चुनौती देते हैं।

- पुल कारक वे होते हैं जो गंतव्य क्षेत्र से जुड़े होते हैं। बेहतर आर्थिक अवसर, अधिक नौकरियाँ, और बेहतर जीवन का वादा अक्सर लोगों को नए स्थानों की ओर खींचता है।

|

35 videos|72 docs

|